Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

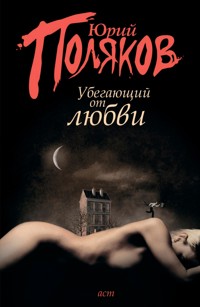

- Herausgeber: АСТ

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Поляков

- Sprache: Russisch

Главный герой произведений, вошедших в этот сборник, - любовь. Ее ищут все, но далеко не каждый и не всегда оказывается к ней готов. Юрий Поляков верен себе: здесь есть и мастерски закрученная интрига, и психологическая точность характеров, и тонкий юмор, и сочный афористичный язык.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 532

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Юрий Поляков Убегающий от любви (сборник)

Парижская любовь Кости Гуманкова

1

Наш пивной бар называется «Рыгалето», хотя на самом деле он никак не называется, а просто на железной стене возле двери можно разобрать полустершуюся трафаретную надпись:

Павильон № 27

Часы работы: 10.00–20.00

Перерыв с 13.00 до 14.00

Выходной день – воскресенье

Павильон! Это мы умеем: вонючую пивнушку назвать павильоном, душную утробу автобуса – салоном, сарай с ободранным киноэкраном – Дворцом культуры. Павильон… Его сооружали прямо на моих глазах: варили из металлических труб и листового железа, а потом красили в ненавязчивый серый цвет. Но тогда никто и не догадывался, что это будет пивная! Думали, ну – вторсырье, ну – в лучшем случае, овощная палатка. Даже спорили на бутылку, но никто не выиграл, никому даже в голову не залетало: ПИВНОЙ ПАВИЛЬОН!

А происходило все это пятнадцать, нет, уже шестнадцать годиков назад. Я только-только окончил институт и распределился в только-только созданный вычислительный центр «Алгоритм». Если помните, страна в то время переживала эпоху всеобщего «асучивания», и казалось, наконец-то найдено совершенное и безотказное средство против нашего необоримого бардака: мол, ЭВМ не проведешь и не обманешь! Потом выяснилось, что для нашего бардака компьютеризация – то же самое, что накладная грудь и косметика для неудавшейся женщины… Но это поняли потом. А тогда мы шли в компьютеризацию, как в революцию, – с гордо задранной головой, бездумно-восторженным взором и лютой верой в скорую победу.

Первым весть о пивной, будто бы открывающейся в железном сооружении, принес Букин, наш местный алгоритмовский правдоискатель, отдававший все силы делу борьбы за справедливость, разумеется в рамках господствующего беззакония. К тому же, страдая почками, он абсолютно не пил – и это придавало его деятельности оттенок мученичества.

– Поздравляю! – горько сказал Букин, входя в машинный зал. – Будет пивная. Я видел, как разгружали автоматы!

– Ура-а! – завопили мы, вскочив со своих мест.

– Чего – ура?! – затрясся наш правдолюб. – Будет вам теперь – «Все об АСУ»…

Мы дружно заржали, ибо второй, сокровенный, смысл названия этого популярного в те годы справочника являлся предметом издевательств для целого поколения программистов. Но конечно, тревога Букина была обоснована: жил он от «Рыгалето» неподалеку, а во что превращаются подъезды домов вблизи пивных точек – общеизвестно. Но нам, молодым, веселым, умеренно выпивающим и живущим у черта на рогах, эти опасения Букина казались смешными, а грядущие нерукотворные моря в подъездах – по колено!

Зато только представьте себе: выйдя в 17.15 из нашего стеклянного ВЦ, где даже мыши не размножаются по причине всеобщей прозрачности, вы как бы между прочим заглядываете в свою пивную, привычно вдыхаете табачно-дрожжевой запах, подходите к автомату, напоминающему Мойдодыра, дожидаетесь своей очереди (минут десять – вот были времена!), бросаете в светящуюся щелку монетку, предварительно подставив под кран личную кружку (гигиенично да и посуду искать не нужно), и нежно наблюдаете, как автомат, утробно крякнув, выдает вам одним пенным плевком триста восемьдесят пять граммов жигулевского пива, а поскольку ваша собственная кружка, в отличие от казенной, вмещает целый литр, можно повторить, как говорится, не отходя от первоисточника.

Конечно, нашу пивную павильоном мы не называли никогда. Смешно! Сначала безыскусно именовали «точкой», потом некоторое время – «гадюшником», года полтора держалось название «У тети Клавы» – по имени уборщицы, одноглазой старушки, которая смело бросалась разнимать дерущихся с криком: «У тети Клавы не поозоруешь!» Но вот выявился один замечательный завсегдатай – спившийся балерун из Большого театра. Интересно, что даже в совершенно пополамском состоянии он все равно ходил по-балетному – вывернув мыски. За дармовую кружку пива балерун охотно крутил фуэте и кричал при этом дурным голосом: «Р-риголетто-о-о!» Почему «Риголетто», а не, допустим, «Корсар» или «Щелкунчик», – никто не знал. Пивную начали называть «Риголетто», потом «Рыгалето», что в общем-то более соответствовало суровой общепитовской действительности. Сам балерун вскоре, весной, умер прямо на пороге нашей забегаловки, не дожив пяти минут до открытия, до 10.00, до реанимационной кружки пива. А название намертво пристало к нашему железному павильону, и, вспоминая того несчастного фуэтешника и видя, как все вокруг переименовывается вспять, я думаю о том, что не каждому удается оставить после себя такой прочный след в жизни.

Заглянуть после напряженного рабочего дня в «Рыгалето» стало доброй и прочной традицией нашего ВЦ, конечно, в основном его мужской части. Нарушить этот обычай могло только стихийное бедствие или замызганная фанерка на двери:

ПИВА НЕТ

Если когда-нибудь задумают построить памятник жертвам великого эксперимента и даже объявят всесоюзный конкурс, я обязательно пошлю им свой вариант: циклопическая железная дверь, гигантский заржавленный замок и огромная фанерина с надписью: «ПИВА НЕТ».

Но тогда, в середине 70-х, эта табличка появлялась не так часто, как нынче, и в «Рыгалето» мы – нет, не отмечали, а именно обмывали пивом все мало-мальски заметные события нашей жизни: дни рождения, именины, повышения по службе, свадьбы, отпуска, прибавления в семействах, увольнения, разводы, торжественные проводы на пенсию и – в лучший мир… Это стало ритуалом – сгрудиться у высокого, круглого, пахнущего селедкой стола, поднять кружки и чокнуться, предварительно хором продекламировав стишок, неизвестно кем и неведомо зачем занесенный с идеологически выверенной детской новогодней елки:

В особенно торжественных случаях в пиво добавлялось немного водки, и от «ерша» мир становился звеняще-легким и восхитительно простым. Правда, ненадолго. Здесь, в «Рыгалето», мы обмыли и мою негаданную свадьбу, мои служебные взлеты и падения, рождение моей первой и последней дочери Вики, получение малогабаритной двухкомнатной квартиры в Южном Чертанове, обретение шести соток под Волоколамском… Одним словом, все те события, которые превращают молодого безответственного циника в ответственного циника средних лет, готового поддерживать любой, самый идиотский режим, если тот гарантирует незыблемость очередного отпуска. Да, мы были шумливы, веселы и нетребовательны: пьяные байки какого-нибудь полпреда-расстриги заменяли нам дальние странствия, а треск ломаемых соленых сушек – щелканье кастаньет.

Но вот уже несколько лет, как я стал тяготиться коллективными заходами в «Рыгалето». Нет, конечно, бывают ситуации, когда не отвертишься, приходится идти, поднимать кружку, декламировать ритуальный стишок, желать новых служебных побед или новых наследников, но если случается возможность, я заворачиваю сюда в одиночку. Знаете, хочется покоя и вдумчивости. И еще после работы нужно как-то перестроиться: из энергичного ведущего программиста, покрикивающего на симпатичных молоденьких операторш, плавно превратиться в тихого отца семейства, точно доходяга, экономящего каждый свои поступок, каждое свое движение. Супруга моя суровая Вера Геннадиевна и не догадывается, что почти каждая практикантка, направленная к нам в сектор, обязательно, хоть ненадолго, влюбляется в меня, вернее, в то, что от меня осталось с тех шикарных институтских времен, когда мои кавээновские шуточки повторялись на всех факультетах и курсах, а Ленька Пековский, беззастенчиво пользуясь принадлежащими мне каламбурами, хохмами и примочками, пытался охмурять даже аспиранток, не говоря уже об однокурсницах.

Итак, почти каждый вечер, прежде чем до утра сгинуть в ненасытной прорве семейного благополучия, я полчасика, а то и часик провожу здесь, в «Рыгалето». Стою и потихоньку из своей баварской кружки производства Дулевского завода фарфоровых изделий прихлебываю мутный желтый напиток, способный раз и навсегда лишить профессиональной чувствительности любого западного дегустатора пива. Но я не просто пью – я думаю. Мои размышления похожи на слоеный пирог: мысли существуют в некоем последовательно слипшемся единстве. Ну вот, например, несколько сегодняшних слоев:

– как усыпить бдительность доглядчивой супруги моей Веры Геннадиевны и так непринужденно отдать ей квартальную премию, чтобы она не заподозрила меня в сокрытии четвертака, необходимого для регулярных медитаций в «Рыгалето»;

– как уговорить дочь Вику продолжать посещение музыкальной школы, если она ненавидит ее примерно так же, как я некогда ненавидел хор мальчиков, куда меня воткнули родители, переболевшие в свое время страшным, с галлюцинациями и маниями, недугом под названием «Робертино Лоретти»;

– как понадежнее присобачить в ванной отвалившийся кафель, если клей БФ не держит, а под раствор нужно соскабливать окаменевший цемент, что приведет к повальному отлетанию плиток;

– как объяснить тот факт, что Ад и Рай очень легко представить в виде двух блоков памяти некоего гигантского компьютера? Причем первый блок хранит информацию о достойно прожитых жизнях, а второй, соответственно, – о прожитых паскудно. И благодать заключается в том, что хорошую информацию берегут. А возмездие – в том, что плохую информацию стирают. Хотя, возможно, все обстоит как раз наоборот. Именно в этом смысл воздаяния;

– как объяснить супруге моей опасливой Вере Геннадиевне, что нежелание иметь второго ребенка еще не повод для того, чтобы превращать брачное ложе в лабораторию противозачаточных исследований;

– как выпутаться из дурацкой ситуации с заказчиком, одним гнусным трестом, который хочет липовые квартальные отчеты выдавать не в убогой ветхозаветной машинописи, а для достоверности и радости начальства распечатывать свое бессовестное вранье на ЭВМ. Послать к чертям нельзя – Пековский голову оторвет, а делать – противно…

Ну и так далее.

«Слои» можно продолжать до бесконечности, но зачем? Во время размышлений я люблю оглядывать пивной зал, похожий на большой вокзальный сортир, где вместо писсуаров установлены пивные автоматы. Все остальное: запах, толчея, антисанитария – полностью соответствует вышепоименованному помещению. Впрочем, пиво сегодня неплохое, с горчинкой, наверное останкинское, а бадаевское – кислятина.

Еще мне нравится вслушиваться в шум переполненного зала, выхватывать обрывки разговоров, а если попадется интересный, постараться вычленить его из душного гула, словно русскую речь из шипения, писка, скрипа и басурманской скороговорки радиоприемника. В «Рыгалето» можно услышать что угодно – от сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой-бригадиром до душераздирающей любовной истории, от парнокопытного мычания до искрометной полемики вокруг воззрений Пьера Тейяра де Шардена… Пиво, как и жизнь, любят почти все, поэтому здесь можно встретить и собирающего опивки бомжа, и доктора философии, интеллигентно пригубливающего из особым образом обрезанного молочного пакета.

– Ну и грязища! – кротко возмущается пожилой мужичок, с виду командированный: в одной руке он держит мыльно пузырящуюся кружку, в другой – чемоданчик, похожий на те, что бывают у электромонтеров. – Ну и грязища!

– Не в Париже! – беззлобно отвечает ему человек с фиолетовым лицом.

И мне совершенно ясно, что «Париж» – последнее географическое название, чудом зацепившееся в его обезвреженных алкоголем мозгах.

– Да уж… – соглашается командированный и, зажав чемодан между коленей, чтобы не ставить его на загаженный пол, присасывается к кружке. – Да уж точно – не в Париже!.. – добавляет он, оторвавшись от пива, чтобы перевести дух.

Надо ли объяснять, что ни тот ни другой в Париже никогда не были. Для них это – просто звучный символ, таинственное место вроде Беловодья или Шамбалы, где люди существуют по иным, замечательным законам, где пол в пивных настолько чист, что можно безбоязненно ставить чемодан, и где посетители никогда не допивают до дна, давая возможность лиловым бомжам поправиться и захорошеть.

А вот я в Париже был. Честное слово! Обычно я никогда не рассказываю об этом, особенно здесь, в «Рыгалето». Грустная история. Помните у Маяковского:

Сказано точно про меня. Про мою парижскую любовь. Знаете, я иногда думаю, что удачливость – это не стечение жизненных обстоятельств, а просто черта характера, как, например, искренность, злобность, отходчивость… Вы согласны? Да? Значит, у нас много общего. И я, пожалуй, расскажу вам… Только подождите – сначала схожу налью еще пива, а вы держите мое место, никого не пускайте, если будут лезть, говорите: «Он сейчас придет!» Моя кружка вмещает литр… А ваша?..

2

В Париж меня направили единогласным решением профсоюзного собрания. Ей-богу! Было это в 1984-м, в усть-черноярский период нашей колготной истории. Помню, я даже не хотел идти на это самое собрание. Дело в том, что у одного завсектором тогда родился ребенок и младенца нужно было срочно обмыть в «Рыгалето». Я, разумеется, вызвался тут же проследовать в пивную, занять места и охранять их, покуда не кончится вся эта профсоюзная говорильня. Но мне возразили, что каждый из нашей компании уже выступил с подобным предложением, что я не умнее других и что если заседать, то всем вместе, а если линять, то тоже сообща. Сами понимаете, восемь человек, мимо актового зала идущие пить пиво, – это уже политическая демонстрация. Но я, между прочим, к нашим тогдашним идеологическим играм относился вполне лояльно: мы томились на собраниях три-четыре раза в месяц, а мусульмане творят намаз по несколько раз на дню. Как говорится, от добра добра не ищут.

Как сейчас помню, в президиуме за кумачовым столом сидели секретарь партбюро, председатель профкома, престарелый директор ВЦ и его заместитель Леонид Васильевич Пековский, а также некоторое количество рядовых сотрудников в качестве физиологического раствора. Первым докладывал председатель профкома. Он толково разъяснил нам принципы распределения благ, которыми общество щедро осыпает наш «Алгоритм», и, надо отметить, полностью убедил меня в родниковой справедливости этих принципов, но я так и не понял, почему тем не менее блага непременно оказываются в загребущих руках наших начальников и их ближайшего окружения. Мне, грешному, например, за последние пять лет один-единственный раз выдали профкомовскую путевку в дом отдыха «Березки» зимой, на двенадцать дней. Оттуда я привез домой ужасных рыжих тараканов, вывести которых было просто невозможно, так как в доме отдыха их регулярно травили и, видимо, наконец вывели популяцию, абсолютно невосприимчивую к любым ядохимикатам. Опасливая супруга моя Вера Геннадиевна заявила, что сегодня я принес в дом тараканов, а завтра притащу какую-нибудь заразу похлеще, и на две недели отлучила меня от своего белого тела. Эту форму внутрисемейного воспитания она освоила еще в первые годы нашего супружества, но с тех пор воспитательный эффект сильно ослабел. Кстати, Вика шепнула мне: если я принесу домой что-нибудь похлеще, например котенка или щенка, то она будет просто счастлива!

После профорга выступил по вопросам трудовой дисциплины заместитель директора ВЦ Леонид Васильевич Пековский. Ленька Пековский. Пека. Мы выросли с ним в одном дворе, где возле старинного тополя тихо ржавел и разворовывался «опель», привезенный из поверженной Германии каким-то офицером, вскоре после этого умершим. Мы учились в одном классе, где на стенах висели неизменные портреты основоположников: две окладистые бороды и одна поменьше – клинышком.

Потом мы поступили в один и тот же институт, где хохотали над чудачествами одних и тех же профессоров и заглядывались на одних и тех же длинноногих однокурсниц. А вот однокурсницы, вы не поверите, поглядывали на меня, а не на Пековского, хотя стараниями внешторговского дяди одет он был всегда изрядно, даже под брюками в морозы носил не темно-синие треники, как мы, грешные, а разымпортные мужские колготы. Но в те бескорыстные студенческие времена это не вызывало ничего, кроме молодого буйного смеха. Не то что теперь…

После института распределили нас в одно и то же место – в «Алгоритм». Наши столы стояли рядом, мы засиживались допоздна, мучаясь над какой-нибудь трудной задачей, тайком распечатывали для друзей гороскопы и руководства по сексуальной гармонии, а вечерами вместе захаживали в «Рыгалето».

Но потом Пека стал расти не по дням, а по часам – старший, ведущий, заместитель заведующего, заведующий и так далее. В институте на последнем курсе он женился на трогательной морской свинке – дочке крупного партийного босса. За развал работы в регионе впоследствии босса законопатили в заместители председателя Всесоюзного комитета информатики, чего Пека, естественно, предвидеть не мог, а просто ему, как всегда, повезло. Ранний брак обременял Пеку примерно так же, как тонюсенькое обручальное кольцо на безымянном пальце, он сибаритствовал, тщился вовлекать в интимную близость наших алгоритмовских дам, вслед за мной называя это бескорыстной гормональной поддержкой одиноких женщин.

Я к тому времени тоже окольцевался – женился на девушке только за то, что она совершенно не реагировала на мое общепризнанное остроумие. Сравнивая ее с разными доступными хохотушками, я вдруг понял: эта утонченная серьезность есть знак высшей душевной и нравственной организации. Результатом стал марш Мендельсона, сыгранный ленивыми музыкантами в Грибоедовском дворце. Когда же выяснилось, что эта утомительная серьезность есть всего лишь признак отсутствия чувства юмора, в кроватке за веревочной сеткой уже пищал вырвавшийся на свободу эмбрион по имени Вика, а я сам каждое утро мчался на соседнюю улицу, звеня маленькими младенческими бутылочками, так как у невозмутимой супруги моей Веры Геннадиевны, помимо чувства юмора, отсутствовало еще и молоко. В семь часов вечера мне нужно было возвращаться домой и заваривать в кастрюльке череду для купания дочери, однако и в те трудные времена я умудрялся заглядывать в «Рыголето» хотя бы на минуточку. Но Пековского я там больше не встречал: по мере служебного роста он приохотился к фешенебельным «Жигулям», что на Арбате, задружился с тамошними мэтрами и проходил в труднодоступный бар, минуя постоянную длиннющую очередь.

И вот Леонид Васильевич Пековский, одетый в серый твидовый пиджак, вишневый пуловер и нежно-фисташковую рубашку, постукивая по красной скатерти зажигалкой и скашивая глаза на свои швейцарские часы, с иронической полуулыбкой вещал нам о трудовой дисциплине как основе социалистического производства. Женщины слева от меня, отложив вязанье, с придыханием обсуждали изумительный галстук Пековского и тот неоспоримый факт, что от него всегда пахнет дорого и волнительно, а мужчины справа от меня, оторвавшись от кроссвордов, спорили, сколько может стоить его электронная японская зажигалка.

– Вопросы есть? – в заключение лениво полюбопытствовал Пековский и притронулся к губам носовым платком, совершенно случайно совпадавшим по тону с галстуком. Обращение носило чисто риторический характер, ибо все разговоры о трудовой дисциплине были жалким ритуальным осколком полузабытого мистического энтузиазма первых пятилеток.

– Есть вопросы! – вдруг вскочил со своего места наш правдолюб Букин.

Он всегда напоминал мне дружинника, который бросается защищать подвергшуюся нападению хулиганов девушку именно в тот момент, когда честь, возможно, уже утрачена, но зато из-за угла как раз показался «москвичок» с нарядом милиции.

– Пожалуйста, – недоуменно кивнул Пековский и вынул из кармана записную книжечку с золотым обрезом.

– Доколе?! – возопил Букин, сжимая в карманах кулаки.

– Конкретнее! – поморщился секретарь партбюро.

– Доколе, – гневно уточнил Букин, – вы, товарищ Пековский, будете беспардонно использовать в корыстных целях свое служебное положение, занятое вами исключительно благодаря кумовству и протекционизму?

Представьте себе на минуточку хлипкого молодого человека, который, отнаблюдав схватку двух каратистов, демонстративно подошел к победителю и плюнул ему в глаз! Представили? А теперь вообразите последствия. Вообразили? Примерно то же самое я подумал и о Букине.

– Что вы имеете в виду? – спокойно спросил Пековский.

– Что я имею в виду? – с истерическим сарказмом передразнил Букин, двигая кулаками в карманах. – Нет, я не имею в виду вашу четырехкомнатную квартиру, полученную вне всякой очереди. Я не имею в виду служебную дачу, которая – я выяснял! – вам не положена. Я не имею в виду «трешку», купленную вами в обход всех списков. Но я имею в виду тот факт, что из двух туристических путевок во Францию, выделенных на «Алгоритм», одну вы втихаря присвоили себе! Извольте объясниться!

Извергнув все это из недр своей алчущей справедливости души, Букин вынул из карманов побелевшие от напряжения кулаки и сел на место. В зале воцарилась полная тишина, и лишь слышался шорох передаваемой из рук в руки газеты. Когда измятые «Известия» дошли до меня, я прочитал отчеркнутое красным фломастером малюсенькое извещение о том, что заместитель председателя Всесоюзного комитета информатики имярек освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Пековский конечно же уловил движение в зале, заметил газету, открыто улыбнулся и сказал, что товарищ Букин напрасно волнуется – со следующего месяца все путевки будут распределяться гласно, на собраниях…

– А почему со следующего? – взвился Букин. – Вы сколько раз в этом году за рубеж выезжали?!

– Ну, четыре… – вздохнул Пековский и сделал скучное лицо.

– Нет, пять! – поправил кто-то из зала.

– Да, действительно… Я забыл про Болгарию… – согласился он, немного смущенный такой широкой осведомленностью своих подчиненных.

– Пять! – по всем правилам ораторского искусства подхватил неугомонный Букин. – Пять! А вот… – Он пошарил глазами по залу. – А вот… ты… – Его лицо напряглось в поиске. – А вот ты, Гуманков, ты хоть раз в жизни выезжал за рубеж?

– Я? – переспросил я.

– Да, ты!

Почему он выбрал именно меня? Ведь в зале сидели почти две сотни советских граждан, никогда не пересекавших государственную границу СССР. Может быть, он выхватил меня, потому что в тот день я был при ярко-зеленом галстуке, который где-то оторвала добычливая супруга моя Вера Геннадиевна?

«Он тебя освежает», – отводя взгляд, диагносцировала она. Эту хитрость – включать в мою одежду элементы, специально призванные отпугивать других женщин, я разгадал давно: сорочка с жеваным воротничком, брюки с двойной стрелкой, куцые носочки, а в том памятном случае, как вы сами понимаете, галстук цвета взбесившегося хамелеона.

Итак, на вопрос вошедшего в раж Букина я скорбно сообщил, что за рубежами Отечества не бывал ни разу.

– Ни разу! – зловещим эхом повторил Букин. – Гуманков! Лучший программист! Ни разу! Где социальная справедливость?

– Неужели ни разу? – огорчился Пековский и приветливо кивнул мне головой. – Но ничего не поделаешь – документы ушли на оформление. Я сожалею…

– Товарищи! – закричал Букин. – Неужели мы допустим, чтобы Пековский поехал в шестой раз, а Гуманков…

– Не допу-у-стим! – взревел зал. – Гуманков! Гуманков! Гу-ман-ков!

Я подумал, что именно так некогда поднимали людей на баррикады. Моя фамилия неожиданно превратилась в лозунг, знамя, призыв, наподобие «Мир – хижинам, война – дворцам!», в результате чего одинаково хреново пришлось и дворцам, и хижинам.

– Голосуем! – скомандовал Букин, полностью узурпировавший власть у президиума во главе с оцепеневшим от неожиданности директором ВЦ. Впрочем, возможно, это была и обычная старческая прострация: все-таки семьдесят годков не подарочек.

– Вы не успеете оформить Гуманкова, – вяло возразил Пековский. – Не поедет никто!

– Пусть лучше никто, чем вы! – парировал Букин. – Кто за Гуманкова?!

Как говорится, взметнулся лес рук. Единогласно. Букин смотрел на меня с торжеством, Пековский – с тоской, смысл которой стал мне ясен лишь позже.

– А кто едет по второй путевке? – вдруг послышался из зала голос, полный надежды на еще одно чудо.

– Муравина… – ответил председатель профкома.

– Кто такая? Не знаем…

– Она работает в филиале. Отличный программист. Активная общественница. К тому же мать-одиночка…

На мать-одиночку рука не поднялась ни у кого.

3

После собрания, совершенно забыв про новорожденного, мы обмывали в «Рыгалето» мою будущую поездку в Париж. Даже непьющий Букин увязался за нами, чтобы послушать восторги по поводу собственного мятежного красноречия и подольше полюбоваться мною – мучительным плодом его любви к справедливости. Захорошев, друзья начали давать мне советы, суть которых сводилась к тому, что самое главное в групповом туризме сразу разобраться, кто из органов, а кто собирается «соскочить», – и держаться подальше от обоих.

– А как узнать? – недоумевал я.

– Ничего сложного: увидишь – догадаешься!

Вернувшись домой, я застал бдительную супругу мою Веру Геннадиевну гоняющейся с тапочком в руке за одним из тех неуморимых тараканов, импортированных из «Березок».

– Картошки не было! – доложил я первым делом, так как с утра имел приказ купить пять килограммов.

– А картошки в пивных никогда и не бывает! – пожала плечами жена.

– Прости, я просто забыл… Мне сегодня на собрании… выделили путевку!

– Ты хочешь к рыжим тараканам добавить черных?

Кстати, воспользовавшись моим появлением, гонимое насекомое юркнуло под диван, который, вероятно, в их тараканьей картине мироздания именовался «Великий свод спасения» или еще как-нибудь в этом роде.

– Думаю, там, куда я еду, тараканов нет! – по возможности загадочно ответил я.

– Будут. А куда ты едешь?

– В Париж!

– Вы переименовали «Рыгалето» в «Париж»? – предположила язвительная супруга моя Вера Геннадиевна, вставая с пола и надевая тапочки.

– Нет, честное слово, – я еду в Париж. По турпутевке. Вместо Пековского…

– Да, я читала про его тестя. Посмотрим, как этот плейбой теперь повертится! Но почему именно ты? Тебя же никогда никуда…

– Именно поэтому.

– А сколько стоит путевка?

– Не знаю, но обычно профком оплачивает процентов пятьдесят…

– М-да… Послушай, Гуманков, давай лучше по этой путевке поеду я…

– Нельзя. Она именная! – ответил я наобум и, видимо, убедительно.

– Ну конечно… Я не подумала. Иди мой руки – будем ужинать…

Когда мы поженились после полугода томительного скитания по вечерним киносеансам и незнакомым подъездам, моя молодая неулыбчивая жена умела только варить суп из концентратов и жарить яичницу-глазунью. Многомудрая теща, с которой мы жили первые годы, считала, что чрезмерная подготовленность женщины к браку развращает мужа, оттесняя его от полезного семейного труда. Со временем Вера Геннадиевна, конечно, освоила и борщи, и котлеты, и пироги, но делала все это без души, словно тяжкую повинность, наложенную на слабый пол самой природой.

Итак, я дернулся в ванную, чтобы ополоснуть руки, но там было занято.

– Кто это? – послышался изнутри голос моей единственной дочери Виктории – грядущей жертвы женского равноправия.

– Дядя Вася с волосатой спиной! – ответил я раздраженно. – Открой, мне нужно вымыть руки.

– Я голая! – жеманно сообщила мне моя восьмилетняя дочь.

– Одетыми не купаются…

– Я стесняюсь…

– У тебя там и смотреть-то не на что!

– Откуда ты знаешь?

– Видел.

– Когда?

– В детстве.

– Значит, ты тоже подглядывал за девочками?!

– Конечно.

– Тогда мой руки в кухне, подсмотрщик.

На кухне меня ожидала тарелка гречневой каши, политой остатками печеночной подливки. Гречневую кашу я ненавидел с детства, с тех самых пор, когда посещал детский сад завода «Пищеконцентрат», где нас кормили почти исключительно гречкой и укормили на всю оставшуюся жизнь.

– Опять? – не удержавшись, спросил я и был крайне удивлен, ибо вместо привычного ворчанья о том, что она тоже ходит на службу и к каторжным работам на кухне ее никто не приговаривал, непредсказуемая супруга моя Вера Геннадиевна вдруг предложила поджарить отбивную и отварить картошечки. Еще удивительнее было то, что она даже намеком не коснулась своей излюбленной темы – моего обозначившегося живота. Нет, пока только животика.

– От картошки толстеют… – засомневался я.

Но вместо того чтобы уесть меня традиционным сарказмом по поводу исключительной малокалорийности пива, она молча вывалила в мойку последние корнеплоды и начала срезать кожуру. Тогда – окончательно проясняя ситуацию – я подошел к холодильнику, достал банку консервированных огурцов и, не спросив позволения, открыл ее. Я-то знал, что огурцам уготована иная, празднично-салатная судьба, и ждал взрыва негодования, но его не последовало.

– Гуманков, – абсолютно ласково спросила Вера Геннадиевна, – ты меня разыгрываешь с Парижем?

– Клянусь!

– Тогда я должна позвонить! – серьезно ответила она, покидала в кипящую воду кубически оструганные картофелины и ушла к своему ненаглядному, обожаемому, нежно любимому аппарату. Думаю, если наладить выпуск телефонов определенной формы, множество женщин полностью откажутся от общения с мужчинами.

Тем временем из ванной появилась Вика – в длинном материнском халате и тюрбане, сооруженном из мокрого полотенца. Она изумленно посмотрела на початую банку огурцов и, запустив туда руку, выловила два, покрупнее. Любит соленое, как и отец: все-таки мои гены покрепче Веркиных оказались!

– Игрушки из ванны вынула? – строго спросил я.

– Вынула, – кивнула она, рассматривая зернистую полость огурца. – У меня есть вопрос!

– Если уроки сделала, то – пожалуйста! – разрешил я.

Дело в том, что, по заключенной между нами конвенции, каждый вечер она имела право задать мне один вопрос на любую волнующую ее тему. На любую! Идя на этот отцовский подвиг, я побаивался, но оказалось, аистово-капустные вопросы занимают совершенно незначительное место среди волнующих ее детское воображение проблем.

– Как ты думаешь, – спросила Вика, – в следующей жизни у меня будут такие же волосы или другие?

Вика получилась у нас светленькой.

– В следующей жизни ты вообще можешь оказаться лягушкой, если будешь вести себя кое-как!

– Ну а если я буду снова человеком, – поморщилась она от моей дешевой дидактики, – какие у меня будут волосы?

– Любые. Никто не знает. Может, ты вообще родишься курчавой негритянкой… Или индианкой…

– Но если я буду негритянкой, то это буду уже не я?!

– Конечно!

– Тогда это просто глупо!

– Что именно?

– Хорошо себя вести, прилежно учиться, помогать маме… А волосы твои достанутся какой-нибудь негритянке!

Поздно вечером позвонил Пековский, чего давно уже не случалось. Трубку, естественно, сняла Вера Геннадиевна, нетерпеливо ожидавшая звонка своей подружки-сплетницы. Но и с Пековским у нее нашлись общие темы. Ворковали они долго, и по тому, как моя благоверная охала, вздыхала и похохатывала, я догадался, что Пеке от меня что-то нужно. Наконец к нагревшемуся аппарату был допущен и я. Пековский с заливистым смехом вспомнил сегодняшнее собрание, передразнивал возмущенные бормотания нашего полуживого директора, а потом заверил, что искренне рад за меня и даже готов помочь с оформлением документов.

– Сам ты не успеешь, – предупредил он. – Неси шесть фотографий для загранпаспорта. Не перепутай – для загранпаспорта, в овале. Заполняй анкету. Остальное я беру на себя. Жаль, если никто не поедет, – все-таки Париж!

– Спасибо! – ответил я таким тоном, дабы он понял: мне за тридцать, и я давно усвоил, что просто так на этой земле ничего не делается.

– Ерунда! – засмеялся он. – Мы же давние друзья…

– Давнишние… – на всякий случай уточнил я.

– Ну, если ты такой щепетильный, – посерьезнел Пека, – я тебя тоже кое о чем попрошу…

– О чем?

– Узнаешь… Потом…

В последний раз он просил меня лет семь назад: речь шла о симпатичной и веселой практиканточке, чрезвычайно ему понравившейся. Я, конечно, не стал мешать, но у него все равно ничего не вышло, потому что девушку страшно смешила манера Пековского заглядывать в попутные зеркала и проверять незыблемость своего зачеса…

4

Пековский сдержал слово: документы были оформлены на удивление быстро и легко. Пара собеседований, пяток справок, трижды переписанная анкета, маленькая неразбериха с фотографиями – все это, как вы понимаете, просто пустяки. Кроме того, он настоял на том, чтобы профком, к радости скаредной супруги моей Веры Геннадиевны, оплатил мне не пятьдесят, как обычно, а сто процентов стоимости путевки, нажимая на то, что в поездку меня выдвинул коллектив, – а значит, ее можно считать одноразовым общественным поручением. «Какой благородный мужчина!» – взволнованно шептали собравшиеся перекурить алгоритмовские дамы, когда Пековский, обдав их волной настоящего «Живанши», деловито проходил по коридору. «Что же он за все это у меня попросит?» – гадал я.

Организационно-инструктивное собрание нашей спецтургруппы имело место быть в белокаменном городском Доме политпросвета, в просторной комнате для семинарских занятий, где все стены увешаны картинками из жизни Ленина, который, как известно, лучшие свои годы провел в дальних странах. За полированным преподавательским столом капитально возвышался руководитель нашей спецтургруппы товарищ Буров – человек с малоинформативным лицом и райсоветовским флажком в петличке, сразу дающим понять, какое положение занимает его обладатель в обществе, – так же как размер палочки, продетой сквозь ноздрю, определяет иерархию папуаса в племени чу-му́-мри. Товарищ Буров, очевидно, лишь недавно научился говорить без бумажки и потому изъяснялся медленно, но весомо.

Кстати, войдя в комнату для семинарских занятий, он так и отрекомендовался: «Руководитель специализированной туристической группы товарищ Буров». И хотя я с детства люблю давать людям разные забавные прозвища, в данном случае пришлось, открыв блокнот, записать кратко и уважительно:

«1. Товарищ Буров – рукспецтургруппы».

А возле нашего могущественного начальника, изнывая от подобострастия, вился довольно-таки молодой человек, одетый с той манекенской тщательностью и дотошностью, которая лично у меня всегда вызывает смутное предубеждение. Похожие ребята на разных там встречах в верхах, протокольно улыбаясь, услужливо подносят шефу «паркер» или нежно прикладывают пресс-папье к исторической подписи. Но у заместителя руководителя спецтургруппы Сергея Альбертовича – а это был именно он – улыбка напоминала внезапный заячий испуг, что, видимо, резко сказалось на его карьере: какой-то референт в каком-то обществе дружбы с какими-то там странами – так представил его нам товарищ Буров.

Я немного подумал и записал в блокноте:

«2. Друг Народов, замрукспецтургруппы». Друг Народов то вскакивал со стула, то снова садился, то вглядывался в часы, которые вынимал из жилетного кармана, а то, выставив свои заячьи зубы, начинал что-то нежно шептать товарищу Бурову. Тот выслушивал его с державной непроницаемостью и медленно кивал. Я огляделся: в комнате, кроме меня и руководства, сидели еще пять человек – четверо мужчин и одна женщина. В проходе, между столами, виднелась ее наполненная хозяйственная сумка, и женщина явно нервничала, так как инструктивное собрание все никак не начиналось, а ей, очевидно, нужно было поспеть в детский сад и забрать ребенка еще до того, как молоденькие воспитательницы, торопящиеся домой или на свидание, начнут с ненавистью поглядывать на единственного оставшегося в группе подкидыша. А может быть, подумал я, она торопится, чтобы забрать ребенка не из детского сада, а из школы, из группы продленного дня? Трудно сказать наверняка: блондинки иногда выглядят моложе своих лет.

– А кого ждем? – решил я прояснить обстановку.

– Вы спешите? – сурово спросил товарищ Буров.

– Нет…

– Тогда обождите. Вопросы будете задавать, когда я скажу…

В этот миг дверь распахнулась, и в комнату вступила пышная дама лет пятидесяти с высокой, впросинь, прической, еще пахнущей парикмахерской. Одета она была в тот типичный импортный дефицит, который является своеобразной униформой жен крупных начальников.

– Разве я опоздала? – удивилась вошедшая.

По тому, как засуетился Друг Народов, а товарищ Буров привел свое лицо в состояние полной уважительной приветливости, я утвердился в догадке, что вновь прибывшая дама – жена большого человека. Именно жена, для самодостаточной начальницы на ней было слишком много золотища и ювелирщины.

– О чем вы говорите! – вскричал замрукспецтургруппы, целуя Н-ской супруге руку. – Как раз собирались начинать…

– Везде такие пробки… Даже сирена не помогает! – приосанившись, объяснила она.

«3. Пипа Суринамская», – записал я. Это такая тропическая лягушка (ее недавно показывали в передаче «В мире животных»), она в зависимости от ситуации может раздуваться до огромных размеров, но, бывает, и лопается от натуги.

– Ну что ж, начнем знакомиться? – радостно выпростав зубы, спросил Друг Народов и выжидающе глянул на рукспецтургруппы, а тот, помедлив для солидности, разрешающе кивнул головой, как лауреат-вокалист кивает нависшему над клавиатурой концертмейстеру:

– Не возражаю.

– Я буду читать список, – объяснил Друг Народов. – А вы будете откликаться. Договорились? Войцеховский Николай Иванович, летчик-космонавт…

Никто не отозвался, а товарищ Буров, нацепивший очки, чтобы следить за перекличкой по личному списку, раздраженно поглядел на заместителя поверх оправы.

– К сожалению, – спохватился Друг Народов, – товарищ Войцеховский… Одним словом, вопрос, полетит ли он с нами в Париж или без нас в космос, решается… Он в дублирующем составе… Поэтому…

– Поэтому переходите к следующему пункту! – строго посоветовал товарищ Буров.

– Следующий – Дудников Борис Захарович…

Встал толстенький молодящийся дядя с ухоженной лысиной, одетый в лайковый пиджак и украшенный ярким шейным платком. Всем видом он так напоминал творческого работника, что я сразу догадался: из торговли. Так и оказалось – заместитель начальника Кожгалантерейторга.

– В случае чего мы вас за космонавта выдадим! – хохотнул Друг Народов, но, не найдя отзыва на лице товарища Бурова, осекся.

А я записал в блокноте:

«4. Торгонавт».

– Епифанов Михаил Донатович, – продолжил Друг Народов. – Заведующий кафедрой философии. Профессор.

На эту фамилию откликнулся седоволосый субъект в реликтовых круглых очках, академически залоснившемся костюме и даже с авторучкой в нагрудном кармане пиджака.

– Учтите, – предупредил его товарищ Буров. – В случае дискуссий вы, как специалист по истмату…

– Диамату, – вежливо поправил профессор.

– Не имеет значения. Как специалист – вы наш главный боец!

– Не подведу! – с какой-то непонятной для философа готовностью отозвался Донатыч.

«5. Диаматыч», – записал я.

– Муравина Алла Сергеевна. Вычислительный центр «Алгоритм». Инженер-программист, – объявил Друг Народов.

Поднялась блондинка, торопившаяся в детский сад или школу, и оказалась весьма стройной.

– Это я, – сказала она.

– Мы видим, – одобряюще кивнул товарищ Буров. – Языком владеете?

– Немного…

– Будете в активе руководства.

– А что это значит?

– Вам объяснят. Садитесь.

«6. Алла с Филиала», – пометил я в блокноте и подумал, что женобес Пековский не случайно хотел прокатиться в Париж вместе с этой симпатичной блондинкой, более того – в последнее время он постоянно пропадает на филиале якобы в связи с острой производственной необходимостью. Теперь все встает на свои места. К тому же гражданка Муравина – мать-одиночка, а Пековский смолоду специализируется на брошенках: никаких ревнивых недоразумений и слезы благодарности по утрам.

– Мазуркин Анатолий Степанович, рабочий Нижне-Тагильского трубопрокатного комбината, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, – прочитал Друг Народов.

– Тут! – вскочил маленький жилистый мужичок с огромным кадыком, норовившим все время уползти и спрятаться за огромный галстучный узел.

– Вот и гегемон у нас появился! – улыбнулся заячьими зубами Друг Народов.

– Как с планом? – с государственной заботой поинтересовался рукспецтургруппы.

– А куда, на хрен, он денется? – ответил гегемон прокуренным голосом.

«7. Гегемон Толя», – тут же записал я.

– А еще? – спросил товарищ Буров. – Кто у нас еще из основных категорий?

– Еще у нас колхозное крестьянство представлено! – сообщил замрукспецтургруппы. – Паршина Мария Макаровна, бригадир доярок колхоза «Калужская заря».

– Где?

– Еще не приехала. Председатель не отпускает – коров доить некому…

– Возьмите на контроль! – приказал товарищ Буров.

– О чем вы говорите! Можете не беспокоиться!

Я поразмышлял и решил отсутствующей бригадирше дать условное имя:

«8. Пейзанка».

– А теперь у нас пошла творческая интеллигенция, – сообщил Друг Народов. – Кирилл Сварщиков, поэт, лауреат премий имени Элиота Йельского университета и имени Василия Каменского Астраханского обкома комсомола.

– Приветик!

Поэт встал и раскланялся с добродушием своевременно похмелившегося человека. Одет он был в ярко-желтую замшевую куртку, но воротник и плечи по причине длинных жирных волос выглядели словно кожаные. Между прочим, про этого парня я слыхал. Он входил в группу поэтов-метеористов, которые объявили: все предыдущие поколения просто входили в литературу, а они ворвались в нее, что ваши метеоры.

«9. Поэт-метеорист», – зафиксировал я.

– Учтите, главное за границей – дисциплина! – предупредил товарищ Буров, недоверчиво оглядывая Поэта-метеориста.

– Мне уже говорили! – отозвался тот довольно независимо.

– И наконец – Филонов Борис Иванович, специальный корреспондент газеты «Трудовое знамя»! – объявил Друг Народов голосом конферансье, старающегося замять какую-то накладку в представлении.

Это был бородатый плечистый молодой человек в джинсах, штормовке и с фоторепортерским коробом через плечо. Он встал и шутливо поклонился на все четыре стороны, как боксер на ринге.

– В каком отделе работаете? – смерив его взглядом, спросил товарищ Буров.

– В отделе коммунистического воспитания.

– У Купрашевича?

– У Купрашевича.

– Понятно… – кивнул наш руководитель, взглядом осуждая цепочку на шее спецкора («10. Спецкор», – успел записать я). – Будете, товарищ Филонов, в активе руководства! Пропагандистом.

– Лучше контрпропагандистом! – подсказал Спецкор.

– Не возражаю. Поможете составить отчет о поездке.

– Запросто! Мне все равно в конторе отписываться…

– Товарищи! – вдруг воззвал рукспецтургруппы, медленно вставая, и я понял, что начинается тронная речь. – Каждый советский человек, выезжающий за рубеж, – это полпред нашего, советского образа жизни…

Пока он нудил о пропагандистском значении предстоящей поездки и о взглядах всего прогрессивного человечества, обращенных на нас, я поймал себя на мысли, что – хоть убей – не могу вот так, с ходу определить, кто из собравшихся в комнате стукач, а кто собирается соскочить. Любого можно было заподозрить как в том, так и в другом. За исключением, пожалуй, Аллы с Филиала.

– …так что прежде всего мы едем в Париж работать! – закончил товарищ Буров, пристукнув ладонью по столу. – Вопросы есть?

– Есть.

– Спрашивайте.

– А я? – спросил я.

– Кто – я? – уточнил Друг Народов.

– Гуманков…

– А вы разве в списке?

– Нет.

– В чем же тогда дело?

– В этом и дело.

– Откуда вы?

– Из ВЦ «Алгоритм»… Вместо Пековского…

– Так вы же не успели оформить документы…

– Успел…

– М-да, – буркнул товарищ Буров, нехорошо глянув на заместителя, а потом конфузно на Пипу Суринамскую, которая, в свою очередь, с таким гневным интересом углубилась в разноцветный «Огонек», словно нашла там антисоветчину.

– Я вообще не понимаю, как на одну организацию могли выделить две путевки! Это – нонсенс!.. – громко возмутился Друг Народов.

– Помолчите! – перебил его товарищ Буров.

Вот и все. Спецтургруппа смотрела на меня с состраданием и облегчением, будто в меня только что угодила шальная пуля «дум-дум», а могла ведь попасть в любого. Впрочем, эта история с нежданно-негаданно обломившимся мне Парижем была настолько чужеродна для моей заунывной жизни, что подобного бесславного окончания и следовало ожидать.

– До свидания! – сказал я, вставая.

– Обождите, – остановил меня товарищ Буров. – Это вас собрание выдвинуло?

– Меня…

– Ладно, будем считать вас в резерве.

– Как это?

– А так. Если космонавт Войцеховский полетит… Вернее, если он не полетит… Одним словом, слушайте ТАСС.

– Понял, – усмехнулся я и с негодованием посмотрел в сторону Аллы с Филиала.

Она покраснела и отвернулась к окну. Мне было совершенно ясно: на мое кровное место вперли эту толстомясую Пипу Суринамскую, чтобы подмазаться к ее крупняку-мужу, но злился я почему-то на уставившуюся в окно очередную пассию любострастного Пеки.

– Записывайте, – распорядился Друг Народов. – Завтра здесь же в это же время будет лекция о международном положении и политической ситуации во Франции. Явка строго обязательна. А теперь поднимите руки те, кто никогда не был за границей.

Руки подняли я (в качестве резерва), Гегемон Толя, Торгонавт и Алла с Филиала.

– А теперь те, кто был в соцстранах.

Руки подняли Диаматыч, Поэт-метеорист и Пипа Суринамская.

Наши руководители озабоченно переглянулись, и товарищ Буров медленно кивнул головой.

– Записывайте, – распорядился Друг Народов. – Водка (или коньяк) – две бутылки. Колбаса сухая – один батон. Белье – три пары…

5

Буквально до последнего момента я пребывал в полной неизвестности: еду – не еду… Непонятно… Я исправно ходил на все лекции, беседы, инструктажи в Дом политпросвета, с меня даже взяли пятнадцать рублей на общественные сувениры, но красную шапочку с надписью «СССР – Франция», в отличие от других, я не получил. Спецкор, оказавшийся остроумцем, называл меня резервистом, а Алла с Филиала при встрече отводила глаза, и я никак не мог определить, какого они у нее цвета. Космонавт Войцеховский в Доме политпросвета не появлялся, но и от поездки тоже не отказывался, хотя однажды его показали по телевизору крутящимся на центрифуге. На работе меня донимали предложением написать куда-нибудь коллективный протест, Пековский уверял, что все будет тип-топ, а дома супруга моя недоверчивая Вера Геннадиевна смотрела на меня как на дауна, сожравшего по рассеянности выигрышный лотерейный билет.

За два дня до отъезда, поздно вечером позвонил Пека. Трубку совершенно случайно взял я.

– Он на орбите. Завтра о нем будет в газетах.

– Врешь! – не поверил я.

– У парня из основного состава обнаружили простатит. Представляешь, как обидно! Говорят, он уже чехлы для «волги» купил. Им за успешный полет, кроме цацек, «волгу» выдают…

– Откуда ты все это знаешь?

– У меня приятель в Звездном живет. А там как в коммуналке… Они за эти полеты, как мы за «загранки», глотку рвут… А ты ведь понял, о чем я тебя попрошу?

– Конечно.

– Догадливый. Попробуем тебя на сектор двинуть.

– Не надо. Уже пробовали… А она очень приятная женщина…

– Так чего же ты на нее волком смотришь?

– Жаловалась?

– Она никогда не жалуется. Просто сказала: жаль, что такой милый человек, как ты, на нее обижен…

– Виноват. Но быть в резерве – очень вредно для нервов, – попытался отшутиться я. – Теперь буду смотреть на нее с обожанием!

– Не надо. – Голос Пеки посерьезнел. – Не надо смотреть на нее с обожанием. Твое дело присматривать…

– Шпионить, что ли?

– Н-да, быть в резерве – вредно не только для нервов. Шпионить там будет кому. Твое дело, повторяю, присматривать. Она женщина легкоранимая, тонкая, а в поездках, сам знаешь, ситуации разные случаются. Особенно мне не нравится этот ваш Буров…

– Мурло аппаратное…

– Вот именно, – подтвердил Пека. – Значит, понял?

– Понял, понял… – дурашливо согласился я. – Мое дело – сторожить.

– Кончай придуриваться!

– Охранять.

– Гуманков, ты неблагодарная свинья!

– Оберегать.

– Почти правильно.

– Беречь.

– Точно.

– Для тебя.

– Для меня.

– Ты гигант гормональной индустрии! Я тебя уважаю! – Мне удалось сказать это почти беззлобно.

– Это не гормональная поддержка. Это серьезно, – каким-то не своим голосом ответил Пековский.

– Ты откуда говоришь?

– Из автомата. С собакой гуляю. Понимаешь?

– Понимаю. Не беспокойся. Можешь положиться на меня, как на себя самого!

– А вот этого не нужно! – засмеялся он и повесил трубку.

Сколько раз я ездил в командировки, но никогда супруга моя беззаботная Вера Геннадиевна не собирала меня в путь-дорогу. И лишь когда чемодан бывал уже застегнут и поставлен у двери, она чуть отрывала его от пола и саркастически предупреждала: «Не надорвись, Гуманков!» В этот раз все было по-другому. Жена трижды ездила за консультацией к своей двоюродной сестре, вышедшей замуж за сантехника-международника. Я не шучу: в наших посольствах работают только свои, вплоть до дворника и посудомойки, причем процветает такая же непробиваемая семейственность, как в дипломатии или, скажем, в музыке. Чтобы стать сантехником-международником, нужно родиться в семье сантехника-международника или, в крайнем случае, жениться на дочке оного. Кроме того, Вера Геннадиевна посвятила несколько часов обзваниванию тех наших знакомых, которые так или иначе имели дело с заграницей. Обобщив все советы и рекомендации, она тщательно укомплектовала мой чемодан с таким расчетом, чтобы любую свою нужду или потребность вдали от Родины я мог удовлетворить, не потратив ни сантима из тех трехсот франков, каковые нам обещали выдать по прилете в Париж. На случай продовольственных трудностей в чемодан были заложены несколько банок консервов, два батона сухой копченой колбасы, три пачки галет, упаковка куринобульонных кубиков, растворимый кофе, чай, сахар, кипятильник, две бутылки – водка «Сибирская» и коньяк «Аист». Отдельно, в специальном свертке, таилась железная банка черной икры – на продажу. Имелся и небольшой тульский расписной электросамовар – для целенаправленного подарка.

– С икрой не торопись! – поучала предусмотрительная супруга моя Вера Геннадиевна. – В отеле она идет дешевле, сдай в городе…

– Не умею… – хныкал я.

– Ничего сложного: делай, как все. Самовар подаришь в семье. Должны отдарить. У них так принято.

Поздно вечером накануне отъезда, когда Вика, получив заверения, что ей будет доставлено не менее десяти упаковок надувной фруктовой, с комиксами внутри, жевательной резинки, ушла спать, а я, последний раз проверив оба будильника (второй для надежности заняли у соседей), завалился в постель, – ко мне, благоухая всевозможными шампунями, дезодорантами и духами, пришла супруга моя обольстительная Вера Геннадиевна. Действовала она четко, слаженно, деловито, точно выполняла какую-то лишь ей одной ведомую показательную программу. Я мысленно поставил ей 5,7 – все-таки не хватало артистизма.

А потом она включила ночник, достала из тумбочки листок бумаги, развернула – и я увидел нарисованную фломастером карту, напоминающую те, по которым в детских книжках ищут сокровища пиратов. Место, где спрятано сокровище, было обозначено, естественно, крестиком.

– Это магазин, – объяснила жена. – Хозяин – мсье Плюш. Он говорит по-русски. Передашь ему привет от Мананы…

– Кто это?

– Не важно. Просто передашь привет. У него можно купить дубленку за триста франков.

– У меня есть плащ.

– Дубленка нужна мне. Триста франков – очень дешево. Потому что с брачком. Но ты его даже не заметишь. Это у нас, если брак, то рукав оторван или воротник, а у них: шовчик где-нибудь косит или фактура кусков немножко не совпадает. Только не перепутай размер. Вот я тебе все написала – рост, грудь, талия, бедра… На всякий случай…

– А если я не найду этот магазин?

– Найдешь. Все находят.

– А если времени не будет?

– Не волнуйся – я узнала. На Лувр – туда поведут обязательно – дается два часа. Час тебе на музей. Потом побежишь в магазин. Туда-обратно – полчаса. В магазине полчаса. Хватит за глаза – очередей у них нет. Возвращаешься с дубленкой и ждешь группу на выходе. Отработано… Все так делают…

– А если…

– Тогда лучше не возвращайся! – всерьез предупредила непреклонная супруга моя Вера Геннадиевна, а потом рассмеялась и поцеловала меня в нос…

В шесть часов утра мы стояли на безлюдной темной улице и ловили такси. С вечера обещали заморозки, и выбоины в асфальте были затянуты белым струпчатым ледком, лопавшимся под ногой с каким-то барабанным звуком. Ветер шевелил кучи опавших листьев и продувал даже мой утепленный плащ, в котором я хожу всю зиму.

Такси не было. Вообще. Только черные московские «волги» мчались куда-то, высокомерно не обращая внимания на протянутую руку Веры Геннадиевны.

– Надо было заказать по телефону, – посетовал я.

– Пробовала. Глухо, – ответила она.

Хорошенькое дельце: быть единодушно избранным коллективом, победить в безмолвной схватке с космонавтом Войцеховским – и не попасть в Париж из-за такси! Вот уж действительно страна вечнозеленых помидоров! Меня охватило чувство слезливого бессилия перед унылой судьбой. Сжав губы, Вера Геннадиевна, видимо, прощалась со своей дубленкой от мсье Плюша. И вдруг показалось такси. Нет, сначала на взгорке, точно волчий глаз, мелькнул зеленый огонек. Исчез. А потом салатового цвета «волга» с шашечками на боку вынырнула уже совсем рядом с нами и резко затормозила, даже вильнув в сторону.

– В Шереметьево-2! – отчаянно и гордо крикнула жена.

Таксист молча показал на трафарет «В парк» и уехал.

– Когда вы встречаетесь? – спросила сникшая супруга моя Вера Геннадиевна.

– В семь пятнадцать под табло в зале вылета, – заученно ответил я.

– Значит, у нас еще минут двадцать в запасе… Не больше…

Судьба приходит к нам в разных обличьях. Это может быть письмо, телефонный звонок, стук в дверь. Ко мне в то знобящее утро судьба приехала в виде большой помойной машины. Честное слово! Огромный грузовик с оранжевым резервуаром вместо кузова выскочил неизвестно откуда и остановился возле нас. Сверху из кабины свесился водитель и спросил:

– Куда?

– В Шереметьево-2, – вяло ответили мы.

– Садись – поехали!

Одной рукой цепляясь за поручень, а другой влача за собой чемодан, забыв даже попрощаться с женой, я полез наверх, в пахнущую помойкой и бензином кабину. Усевшись и устроив между ногами чемодан, я глянул вниз: осиротевшая супруга моя Вера Геннадиевна махнула мне рукой, а я, сжав кулак, ответил ей приветствием испанских республиканцев: «Они не пройдут! Но пасаран!»

В пути выяснилось, что рядом с аэропортом расположена большая городская свалка – туда и ехал мусоровоз.

– Куда летим? – спросил водитель.

– В Париж, – смущенно ответил я.

– А-а-а, – протянул он, точно я сказал «в Пермь». – Говорят, там винище дешевое…

– Посмотрим…

– А чего смотреть – ты попей! Хоть память останется…

Никогда прежде я не ездил в кабине такого грузовика. С верхотуры казалось, что попадавшиеся навстречу легковушки проскакивают у нас чуть ли не между колес. Когда мы проезжали пост ГАИ на Окружной, водитель по-приятельски помахал постовому, а тот отдал честь, словно бронированному правительственному лимузину.

– Друг? – спросил я.

– Нет. Иногда домой подбрасываю…

Возле Шереметьева навстречу нам попалась темно-кофейная «трешка» Пековского: обознаться было невозможно из-за уникальной наклейки на лобовом стекле и клептоманского количества дополнительных фар и прочих бирюлек на бампере. «Жене, конечно, наврал, что повез к самолету периферийного заказчика! – подумал я. – А может, теперь, после низложения тестя, он ей вообще не докладывается? Но светиться в аэропорту, хитроныра, все равно не стал…»

Мы затормозили в том месте, где от шоссе ответвляется эстакада, ведущая прямо к стеклянным самораскрывающимся дверям аэропорта: дальше на мусоровозе было нельзя. Я расплатился, пообещал пропустить сквозь печень максимальное количество французских винопродуктов и спрыгнул на землю, слегка подвернув ногу.

Когда через пять минут, прихрамывая и перекладывая чемодан из руки в руку, я появился под табло в зале вылетов, то увидел монументального товарища Бурова в официально темно-синем плаще и мятущегося возле него Друга Народов, одетого в длиннополое кожаное пальто.

– Почему опаздываете? – сурово спросил рукспецтургруппы.

– Понимаете, такси…

– Это ваши трудности! – перебил меня Друг Народов. – Срочно заполняйте таможенную декларацию.

– А где? – не понял я.

– Это там, – махнул рукой замрукспецтургруппы, брезгливо принюхиваясь ко мне.

Размышляя о том, как, должно быть, страдают от своей профессиональной пахучести водители мусоровозов, я двинулся в указанном направлении. Кстати, потом выяснилось, что наши предусмотрительные руководители назначили сбор группы на час раньше, чем нужно. На всякий случай…

6

Следуя указанию, я подошел к круглому, как у нас в «Рыгалето», столику, где уже расположились Алла с Филиала и Торгонавт. Всем своим видом я старался продемонстрировать, что оформить декларацию для меня такое же привычное дело, как, например, заполнить приходно-расходный ордерок в сберегательной кассе, куда по указанию накопительной супруги моей Веры Геннадиевны вкладываются все мои явные премии. Удивительно, как глубоко сидят в нас подростковые комплексы: гораздо проще опозориться, отдавив девчонке ноги, чем честно признаться, что вальса-то ты как раз танцевать и не умеешь.

Чтобы, не привлекая к себе внимания, сообразить, откуда они добыли чистые бланки, я принялся оглядываться с видом пресыщенного экскурсанта.

– Вот, пожалуйста! – Алла с Филиала протянула мне листочек. – Я на всякий случай взяла лишний…

– Благодарствуйте! – вместо человеческого «спасибо» отчебучил я.

– Извольте! – в тон мне ответила она и сделала еле заметный книксен.

Достав ручку, я лихо вписал в соответствующие графы свои Ф.И.О. – Гуманков Константин Григорьевич, а ниже свое гражданство – СССР. Но зато в следующем пункте столкнулся с непреодолимыми трудностями: «Из какой страны прибыл?» Дальше опять было понятно: «В какую страну следует?» В Париж, с вашего позволения. Потом шли дотошные вопросы про оружие и боеприпасы, наркотики и приспособления для их употребления, предметы старины и искусства, советские рубли и чеки, золото-бриллианты и зарубежную валюту, изделия из драгоценных камней и металлов, а также лом из этих изделий… Все это более-менее ясно, если не считать оставшихся у меня после расчета с мусорщиком тридцати четырех рублей с мелочью. Но иррациональный вопрос: «Из какой страны прибыл?»… А если я никогда, даже в материнской утробе, не покидал пределы Отечества? Тогда что? Я осторожно посмотрел на Торгонавта, который, почесывая лысину, напряженно вглядывался в декларацию, словно это был кроссворд из «Вечерки».

– Как вы думаете, – уловив мой взгляд, спросил он. – Золотые зубы вписывать?

– Не надо. Вы же не в Бухенвальд едете! У моего друга платиновый клапан в сердце – он и то никогда не вписывает! – Но это сказал не я, а появившийся Спецкор. Одет он был точно так же, как в день, когда я увидел его впервые, только, кроме фотокоровского короба, имелась еще большущая спортивная сумка.

– Я так и думал! – облегченно вздохнул Торгонавт.

– А вот перстенек запишите. За контрабанду могут в Бастилию посадить!

– Бастилию сломали… – грустно отозвался Торгонавт и покосился на свой массивный золотой перстень с печаткой в виде Медного всадника.

– Какие еще трудности? – в основном к Алле с Филиала обратился жизнерадостный Спецкор. – Заполняю декларации. Оказываю другие мелкие услуги. Плата по таксе. Такса – пять франков…

– А в рублях берете? – спросил я.

– По-соседски… На чем застряли? – Он пробежал глазами мой бланк и достал ручку. – Типичный случай… Запомните: прибыли вы из СССР.

– Странно…

– Ничего странного. На обратном пути напишете: «Прибыл из Франции». Если, конечно, вернетесь… И не ищите логики в выездных документах. Это – сюр! А сколько у вас рубликов с собой?

– Тридцать четыре… с мелочью…

– Больше тридцати нельзя. Строго карается. Пишите – ровно тридцать.

– А если проверят? – ненавидя себя за трусость, тем более в присутствии Аллы с Филиала, проговорил я.

– Нужно уметь рисковать! – подмигнул Спецкор. – Оружие спрятали надежно?

– Мое оружие – советский образ жизни!

– Неплохо, сосед! Декларацию сами подпишете или тоже доверите мне?

Я подписался под десятком «нет» и спросил:

– А почему вы называете меня соседом?

– Потому что в отеле мы будем с вами жить в одном номере.

– Откуда вы знаете?

– Пресса знает все. Списки проживания составлены и утверждены в Москве, а я подполз и разведал.

– А я с кем буду жить в одном номере? – спросила Алла с Филиала.

– Обычно такие очаровательные женщины живут вместе с руководителем…

– Вот как? – произнесла она с таким холодным недоумением, словно понятия не имела не то что о Пековском – вообще о принципиальных физиологических различиях между мужчиной и женщиной.

– Виноват! – покраснел Спецкор. – Не рассчитал-с! Просто не знаю с кем… Не интересовался. Но если предположить, что наша генералиссимша будет жить, естественно, одна, то вам остается во-он та юная женщина, которые еще есть в русских селеньях…

И Спецкор показал на румяную плотную девушку, одетую в ярко-синюю куртку-аляску и белые кроссовки, вроде тех, что в магазинах потребкооперации продают колхозникам в обмен на определенное количество сданных мясопродуктов. Рядом с ней стоял болотного цвета чемодан, надписанный совсем как для выезда в пионерский лагерь: «Паршина Маша. К-з «Калужская заря».

Это была Пейзанка, значившаяся в моем блокноте под номером восемь.

– Девушка, вы уже заполнили декларацию? – игриво крикнул ей Спецкор.

– Не-ет еще… – смущенно ответила она.

– Могу помочь. Недорого. Всего пять франков. Труженикам сельского хозяйства – скидка! – И с этими словами Спецкор направился к ней.

– Я очень рада! – призналась мне Алла с Филиала. – Очень приятная девушка, правда? Вы знаете, я боялась, что меня поселят…

И тут, легка на помине, появилась Пипа Суринамская. Точнее, сначала в зал вбежал прапорщик, огляделся и, зачем-то придерживая отъехавшую стеклянную дверь, крикнул:

– Здесь, товарищ генерал!

Тогда состоялся торжественный вход царственной Пипы Суринамской в сопровождении толстого генерала, на красном лице которого были написаны все тяготы и излишества беспорочной многолетней службы. Следом за ними перекособочившийся сержант, очевидно водитель, впер гигантский чемоданище, имеющий к обычным чемоданам такое же отношение, как динозавр к сереньким садовым ящеркам.

– Здорово, хлопцы! – поприветствовал генерал хриплым басом и, небрежно отдав честь, поздоровался за руку с вытянувшимися во фрунт Буровым и Другом Народов. – Как настроение?

– В Париж торопимся! – тонко намекнул на непунктуальность вновь прибывших Друг Народов.

– Ничего – теперь уже скоро, – утешил генерал Суринамский. – Три часа – и там. Десантируетесь прямо в Париже… А мне на танке три недели ехать!

Полководческая шутка вызвала дружный и старательный смех.

– Ну, мамуля, давай прощаться! – поскучнев, сказал генерал и придвинул к себе Пипу для прощального поцелуя. – Отдыхай. Осваивай достопримечательности. На Эйфелеву башню не лазь – хлипковата для тебя. В магазинах с ума не сходи – у нас в «Военторге» все есть. Ну и за дисциплинкой в подразделении приглядывай! – Обернувшись, он пояснил: – Я, когда в командировку убывал, часть всегда на супругу оставлял. И полный порядок!

Пока генерал Суринамский со свитой покидал зал прилета аэропорта Шереметьево-2, товарищ Буров стоял навытяжку и преданно улыбался, но как только стеклянные двери сомкнулись, он повернулся в нашу сторону, нахмурился и приказал Другу Народов:

– Список!

Провели перекличку. Все были на месте, кроме Поэта-метеориста, но и его вскоре обнаружили: он стоял и зачарованно смотрел на фоторекламу холодного баночного пива «Гиннесс».

– Без моего разрешения не отлучаться! – строго предупредил рукспецтургруппы. – Накажу! Сейчас проходим таможенный досмотр!

Вялый таможенник в форме, похожей на железнодорожную, глянул на нас, как китобой на кильку:

– Откуда?

– Спецтургруппа, – гордо сообщил Друг Народов.

– Разрешение на валюту!

– Пожалуйста.

– Проходите, – дозволил таможенник и брезгливо проштамповал наши декларации, удостоив вниманием одного лишь Торгонавта. – Перстень записали?

– Обижаете! – ответил тот.

Честно говоря, до последнего момента я боялся: а вдруг таможенник прикажет: «Всем вывернуть карманы!» И выяснится, что вместо положенных тридцати рублей я везу тридцать четыре с копейками…

При регистрации билетов и багажа случился казус с Пипиным чемоданом-динозавром, тащить который, между прочим, товарищ Буров молчаливым кивком приказал Гегемону Толе. Так вот, чемодан никак не лез в отверстие, куда на транспортерной ленте уезжал весь остальной багаж. В конце концов его утолкали на специальной тележке, а Гегемону Толе была доверена Пипина дорожная сумка, тоже довольно вместительная.

Паспортный контроль прошли быстро, правда, и тут не обошлось без волнений. Сержант, сидящий в застекленной будочке, принял мой паспорт и стал его внимательно рассматривать. Я постарался воспроизвести на своем лице выражение сосредоточенного испуга, зафиксированное на фотографии. «А вдруг, – с ужасом думал я, – произошла непоправимая ошибка: подписи важной нет или печати? Говорят, так иногда случается! Тем более что покуда все шло подозрительно гладко… А вдруг – моя беда в этих проклятых тридцати четырех рублях с копейками?! Кто знает, какая у них тут техника? Может, уже и кошельки научились просвечивать? А таможенник специально меня пропустил, чтобы потом…»

– Куда летите? – спросил сержант.

– Что? – растерялся я.

– Куда летите?

– В Париж…

– Зачем? – не отставал он.

Вопрос был на засыпку, и я в ответ только пискнул.

– Спецтургруппа! – солидно объяснил за меня Друг Народов.

– Проходите! – помиловал сержант и просунул мои документы в щель между краем стекла и полированной полочкой, раздался щелчок, и, толкнув маленький никелированный шлагбаум, я оказался на свободе.

– Счастлив приветствовать вас за рубежом! – встретил меня Спецкор. – Ностальгия еще не началась?

– Вроде нет… – ответил я.

Ответил бездарно. И, сравнив себя с языкастым Спецкором, я вдруг ощутил всю степень своего одеревенения. А ведь были времена, когда я мог отшутиться так, что все, включая и Аллу с Филиала, просто покатились бы со смеху. Я был искрометен и непредсказуем. Но потом… Потом, раскуражившись в какой-нибудь теплой компании, я вдруг натыкался на неподвижный взгляд неулыбчивой супруги моей Веры Геннадиевны – так жена обычно взглядывает на недееспособного мужа, пустившегося в разглагольствования о секретах плотской любви. «Зачем ты перед ними паясничал? – упрекала она меня уже дома. – Ты разве клоун?» И мне начинало казаться, будто я и впрямь вел себя нелепо и постыдно, точно седой массовик-затейник на подростковой дискотеке. Очевидно, жена меня постоянно сравнивала с кем-то другим – молчаливым, величественным и серьезным, а теща однажды проговорилась-таки про соискателя Игоря Марковича, по пустякам не балаболившего и обладавшего руками, произраставшими оттуда, откуда они и должны расти у настоящего мужчины. Вместо того чтобы послать их вместе с Игорем Марковичем туда, откуда не должны расти руки у настоящего мужчины, я, наивняк, решил соответствовать! Вот и досоответствовался… Одна радость – Вика. Очень смешливая девчонка! Вот недавно…

– Список!

Товарищ Буров, замыкавший наш организованный переход государственной границы, поправляя ондатровую шапку, пытливо осматривал вверенную ему спецтургруппу.

– Список!

– Все на месте, кроме поэта, – на глаз определил Друг Народов.

– Где он? – осерчал рукспецтургруппы.

– Сказал, в туалет пошел, – доложил Диаматыч.

– Вы плохо знаете психологию творческих работников! – покачал головой Спецкор. – Наверху бар, где наливают за рубли.

– Ну да? – изумился Гегемон Толя.

– Привести! – рявкнул товарищ Буров.

– Я сбегаю, – вызвался Друг Народов.

– А я помогу, – прибавил Спецкор. – Одному не донести…

Вернулись они через десять минут, неся на себе, как раненого командира, тяжело пьяного Поэта-метеориста, который мотал головой из стороны в сторону и с завываниями бормотал какие-то стихи. Мне удалось разобрать лишь строчку: «Мы всю жизнь летаем над помойкой…»

– Я вас выведу из состава группы и оставлю в Москве!.. – угрожающе начал товарищ Буров.

– Не надо пугать человека Родиной, – заступился Спецкор. – Он исправится…

Мне казалось, теперь нас погрузят в автобусы и, как в Домодедово, повезут к самолету, но я ошибся: прямо вовнутрь «ИЛа» вел телескопический трап – огромное полое щупальце, присосавшееся к округлому самолетному боку. Рядом с овальным входом на борт стояли улыбающаяся стюардесса и хмурый прапорщик с рацией.

Я с детства люблю сидеть у окошка и тут тоже не смог отказать себе в этом удовольствии. Рядом со мной устроилась Алла с Филиала, а еще ближе к проходу Диаматыч. Впереди нас определили тело Поэта-метеориста, которое охранял Спецкор, тут же начавший заливать Пейзанке, будто любой наш самолет, следующий за границу, сопровождают два истребителя, но из иллюминаторов их не видно, потому что один летит сверху, а второй – снизу, под фюзеляжем.

– Не боитесь летать? – спросил я свою соседку, щелкая пристежным ремнем.

– Нет, – ответила она, что-то озабоченно выискивая в своей сумочке.

– Может быть, хотите к окну? – самоотверженно предложил я.

– Нет, спасибо, я боюсь высоты…

Стюардесса походкой, напоминающей манекенщицу и моряка одновременно, прошла вдоль рядов, проверяя, кто как пристегнулся.

– Ему плохо? – спросила она, остановившись возле распавшегося Поэта-метеориста.

– Ему хорошо! – успокоил Спецкор.

Самолет, беспомощно потряхивая длинным крылом, пополз к взлетной полосе. Радиоголос сначала по-русски, а потом по-французски поприветствовал нас на борту авиалайнера «Ильюшин-62». И я вспомнил, что на внутренних линиях говорят почему-то просто – «ИЛ-62»… Потом стюардесса показывала, как в случае чего нужно пользоваться оранжевым спасательным жилетом, хотя, конечно, отличные летные качества лайнера гарантируют полную безопасность.

– В каждом жилете, в непромокаемом пакетике, по сто долларов, – объявил Спецкор. – На случай непредвиденных расходов…

– Уй ты! – восхитилась Пейзанка.

Наконец мы вырулили на взлетную полосу, несколько мгновений простояли неподвижно и вдруг рванули вперед так, что задребезжали откидные столики и с треском стали открываться крышки багажных антресолей.

– Истребители взлетают вместе с нами? – спросила доверчивая Пейзанка.

– Нет, с Шереметьево-1, – объяснил Спецкор.

Дребезжание прекратилось.

– Летим! – вздохнул Торгонавт и вытер лицо шейным платком.

– Взлет – это лишь повод для посадки! – успокоил его Спецкор.