Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Conbook Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

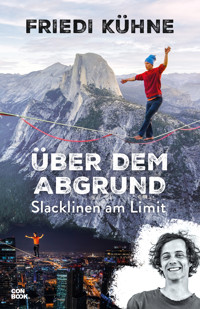

Highline-Weltrekordhalter Friedi Kühne und seine Abenteuer Das Adrenalin bahnt sich seinen Weg bis in die Fingerspitzen. Der ganze Körper ist angespannt, die Sinne geschärft. Friedi Kühne hält den Atem an und macht den ersten Schritt. Ab sofort gilt: Perfektion ist die einzige Option. Denn unter seinen Füßen droht ein 400 Meter tiefer Abgrund. Vom Sturz trennt ihn nur ein zweieinhalb Zentimeter breites Band – eine Slackline. Highline-Weltrekordhalter Friedi Kühne nimmt Sie mit auf eine Reise dorthin, wo für die meisten Menschen die Komfortzone endet. Seit 12 Jahren treibt es ihn auf der Slackline um die ganze Welt und über die höchsten Abgründe. Dabei sind ihm die Herausforderungen ebenso wichtig wie die Begegnungen mit den Menschen, die er auf seinen Abenteuerreisen trifft. Begleiten Sie Friedi zu den besten Abenteuern aus 50 bereisten Ländern und über 700 bezwungenen Highlines und lassen Sie sich dabei authentisch und sympathisch erzählen, wie es sich anfühlt, in Hunderten Metern Höhe zu balancieren – manchmal sogar ohne Sicherung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hinweis: Für einen authentischen Einblick in seine Erlebnisse und den Slackline-Sport verwendet Friedi verschiedene Begriffe, die nicht jedem Leser/jeder Leserin sofort geläufig sein könnten. Für ein besseres Verständnis haben wir ab Seite 244 alle relevanten Begriffe in einem Glossar zusammengefasst und erläutert.

© Conbook Medien GmbH, Neuss, 2023

Alle Rechte vorbehalten.

www.conbook-verlag.de

www.instagram.com/conbook_verlag

Einbandgestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Satz: David Janik, Grafik Kapiteleröffnungen (S. 32/33, S. 130/131, S. 210/211) basierend auf einer Illustration © Vaclav P3k / Shutterstock

Druck und Verarbeitung: Multiprint, Bulgarien

894570 01 23 3

ISBN 978-3-95889-457-0eISBN 978-3-95889-468-6

FRIEDI KÜHNE

ÜBER DEMABGRUND

Slacklinen am Limit

»I’ve spent the last 2 decades of my life pursuingthe artistic expression of slackline and to knowa book was written by one of my Slacklife idols basedupon his experiences of risk, reward, community,travel, and art; makes this book a must read.The lessons learned and shard within these pageswill undoubtedly be as unforgettable as the historythese adventures have written in stone.«

(Andy Lewis, US Slackline-Ikone)

Inhalt

Prolog

Wie alles begann

Die Inntal-Gang

Mein erster Free-Solo-Highline-Weltrekord

Der Westen

Das Auslandsjahr

Der Ort, an dem alles begann

Canadian Slacklife

Leveling up: Das Tor der Welten

Das Staatsexamen

Back to the States

Dream Lines

Alaska

Der Osten

Russland

Der Roadtrip meines Lebens

Iran

Der Norden

Die längste Slackline der Welt

Die längsten Sekunden meines Lebens

Meine Mitte

Glossar

Prolog

All die krummen Pfade in meinem Leben münden in dieses schmale Band. Das ist mein Weg, den ich gehen muss, den ich gehen will, mit allen Sinnen. Jeder Muskel meines Körpers ist angespannt. Ich höre alles, ich sehe alles, ich spüre alles. Intensiver kann das Leben nicht sein. Tausende Gefühle und Gedanken bündeln sich zu einer tiefen Gewissheit, hier zwischen Himmel und Erde am richtigen Platz zu sein.

Ich atme gezielt laut aus und mache den nächsten Schritt. Perfektion ist die einzige Option, denn vom Absturz trennt mich nur ein zweieinhalb Zentimeter schmales Band. Neben mir rauschen gigantische Wassermassen in die Tiefe. 400 Meter weiter unten schlagen sie steinhart auf. Ein falscher Schritt und mir würde es genauso ergehen. Hunlen Falls, der höchste freifallende Wasserfall Kanadas, zieht einen bei zu langem Hinsehen fast auf hypnotische Art und Weise mit sich in den Abgrund. Ich fokussiere mich wieder. Eine Sicherung? Heute nicht vorhanden. Ich alleine halte mein Leben in den eigenen Händen. Ich will es so. Die in meinen Augen ultimative, höchste Form des Balancierens. Die Königsdisziplin im Slacklinen, dem Sport, der mir alles bedeutet und der mein Leben verändert hat wie nichts anderes auf der Welt. Free Solo.

Eine Slackline, das ist dieses dünne, wackelige Band, das man zwischen zwei Bäumen spannt und über das man dann versucht zu balancieren. In der Wahrnehmung vieler ist es nicht mehr als ein zum Trend aufgeblasener Spanngurt. Wohl kaum eine eigenständige Sportart, und schon gar kein Leistungs- oder Extremsport. Und ganz sicherlich nicht beeindruckend genug, um ein ganzes Buch darüber zu schreiben. Nur ein typischer wohlstandsverzogener Millennial könnte ernsthaft behaupten, dass Slacklinen sein ganzer Lebensinhalt sei – und darauf auch noch stolz sein.

Was soll ich sagen? Ich bin dieser Millennial. Das schmale Band ist der rote Faden meiner persönlichen Geschichte.

Auf der Slackline habe ich die Welt gesehen, Freundschaften geschlossen, die Liebe meines Lebens kennengelernt und schließlich zu mir selbst gefunden.

Ich habe durch das Balancieren Lektionen fürs Leben gelernt, allen voran, was für ein herrlich befreiendes Gefühl es ist, seine Angst zu überwinden, und wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen, auf die man hinarbeiten kann.

Ich wünsche mir, dass der eine oder die andere beim Nachempfinden meiner Abenteuer ein Leuchten in den Augen bekommt und vielleicht inspiriert wird, die eigenen physischen und psychischen Abgründe zu überwinden, die sich tagtäglich vor jedem von uns auftun.

Wie alles begann

ROSENHEIMAB 1994

Ich bin nah am Lagerfeuer aufgewachsen. Meine Kindheit war voller wilder Tage, irgendwo an einem Bachbett am Waldrand, in einen warmen Schlafsack gehüllt, mit dem Duft von Rauch in der Luft und dem Kopf in den Sternen. Mein Vater dachte sich immer neue Unternehmungen aus, um meine drei Jahre jüngere Schwester Luise und mich in die Natur zu locken. Von Schnitzeljagden über Paddeltouren bis hin zu provisorischen Seilbahnen, auf denen wir in rasantem Tempo die Waldabhänge des Jenbachtals hinunterrauschten. Alles, um mich kleinen, schüchternen Stubenhocker an die frische Luft zu bekommen.

Für mich bestand ein perfekter Tag aus Comics lesen, Fernsehen und Lego bauen. Bloß keine zu großen körperlichen Anstrengungen. Glücklicherweise drängten meine Eltern mich immer wieder, mit ihnen auf Bergtouren oder zum Skifahren zu gehen. Spätestens mit dem Trampolin zum zehnten Geburtstag, auf dem ich ganze Tage und halbe Nächte verbrachte, wurde eine der wichtigsten Weichen für meine Liebe zur Bewegung durch die Luft gestellt.

Als mit 14 oder 15 Jahren die Muskeln langsam anfingen zu wachsen und es cool wurde, mit Gleichaltrigen zusammen waghalsige Stunts zu machen, übertrugen wir unsere krummen Saltos vom Trampolin auf Parkbänke, Mauern und sogar Telefonzellen. Wir kletterten auf alles, was sich finden ließ, und sprangen überall, wo es ging, auch wieder runter. Parkour und Freerunning nannte sich das. Explosiv, verwegen und irgendwie rebellisch.

So hatte mich ein durchaus positiver Gruppenzwang nach draußen in die Welt befördert, doch der kleine, ehemalige Stubenhocker war – ohne es zu wissen –immer noch auf der Suche.

Mit 17 Jahren schließlich entdeckte ich über meine Klassenkameraden Julian und Julius das Klettern am Felsen. Weniger zerstörerisch, mehr in der Natur. Ein Höhenrausch, ein ordentliches Krafttraining mit toller Aussicht und mit nicht wenigen coolen Mädels, die genauso tickten. Und da waren sie auf einmal wieder, die Nächte im Schlafsack und am Lagerfeuer. Das gefiel mir.

Doch eine letzte Dimension der Bewegung durch den Raum fehlte noch.

Mit 18 Jahren stieg ich während eines Kletterurlaubs am Gardasee das erste Mal auf eine fünf Meter kurze Slackline.

Es war furchtbar. Meine Beine fühlten sich an wie Wackelpudding und das Ding wollte einfach nicht aufhören zu zittern. Egal, wie viel ich mit den Armen durch die Luft fuchtelte oder die Oberschenkel anspannte, nach wenigen Sekunden kippte ich immer herunter. Es machte mich wahnsinnig.

Zu meinen Freunden, die das Slacklinen damals schon relativ gut beherrschten, sagte ich voller Neid: »Das ist ja auch kein richtiger Sport, das ist doch nur ein vorübergehender Trend. Was wollt ihr also alle mit eurer dämlichen Slackline?«

Woher sollte ich auch wissen, dass dieses dumme dünne Band eines Tages mein ganzes Leben einnehmen würde? Und doch passierte genau das.

Mein anfänglicher Frust verwandelte sich immer mehr in Trotz. Ich wollte nicht einsehen, dass diese Slackline mich immer wieder abwirft. Ich wollte der Stärkere sein, ich wollte dieses Band unbedingt bezwingen, wollte dem Ding zeigen, wer der Boss ist.

Und siehe da: Irgendwann machte ich Fortschritte! Zehenspitze für Zehenspitze kam ich dem anderen Ende der mickrigen Campingplatz-Line näher. Nach Hunderten Versuchen schaffte ich es endlich, meine erste Slackline durchzulaufen – und das war ein wahres Hochgefühl. Besser als der erste Salto auf dem Trampolin und besser als am Ende einer schweren Kletterroute anzukommen. Vielleicht sogar besser als so mancher Weltrekord Jahre später.

Schlagartig war ich süchtig. Ich wollte mehr von diesen Erfolgserlebnissen, diesem Gefühl der Kontrolle, des selbstsicheren Schwebens über dem Boden. Ich hatte schon immer einen Hang zum Exzessiven. Wenn mir etwas Spaß machte, dann liebte ich es und konnte nicht genug davon kriegen. Wenn ich etwas nicht mochte, verabscheute ich es gleichsam. Als kleiner Junge baute ich ununterbrochen Lego, später spielte ich nächtelang Computer, was mich irgendwann sogar meine erste Beziehung kostete.

Aber mit dem Balancieren war es anders. Hier wurde jede Minute, die ich mich dieser positiven Sucht hingab, mit mehr Selbstbewusstsein und einem bleibenden Glücksgefühl belohnt. Während all die anderen Hobbies, die ich bis dahin ausprobiert hatte – von Skateboarden über alle möglichen Musikinstrumente bis hin zu Fußball- und Basketball – mich nicht lange begeistern konnten, fühlte ich beim Slacklinen zum allerersten Mal: »Das ist mein Ding. Dabei bleibe ich.«

Meine erste Highline ging über die gute alte Wolfsschlucht in der Nähe von Rosenheim, unserem Homespot, wo meine Freunde und ich sowie ein großer Haufen talentierten Nachwuchses auch heute noch, 13 Jahre später, regelmäßig trainieren. Damals war es allerdings noch kein so entspanntes Vergnügen. Kaum tat sich unter mir der Abgrund auf, wollte mein Körper nicht mehr auf mich hören. Ich war schweißgebadet vor Angst, blass im Gesicht und schaffte keinen einzigen Schritt in der Höhe, obwohl ich dieselbe Distanz, ungefähr 20 Meter, knapp über dem Boden schon laufen konnte.

Meinen Freunden ging es genauso, selbst den erfahrenen Kletterern Julian und Julius. Aber wieso eigentlich? Es konnte doch faktisch nichts passieren. Wir waren gesichert, trugen unseren Klettergurt und unsere Leash. Nach jedem mini-bungee-jump-artigen Sturz ins Sicherungsseil, von denen wir nicht wenige hatten, mussten wir uns einfach nur wieder hochziehen. Zumindest ist das meistens so mit der Sicherung – aber dazu später mehr.

Warum hatten wir also solche Angst? Nun ja, dieses eher neuartige Konzept des Sicherungsseils muss man erstmal seinem Kopf erklären. Der Kopf sieht einfach nur einen Abgrund und lässt sofort alle Alarmglocken läuten. Und das ist eigentlich gut so. Angst hat schließlich einen Jahrmillionen alten, evolutionären Sinn, sie warnt uns und hält uns davon ab, zu große Risiken einzugehen. Gleichzeitig mobilisiert sie ungeahnte Kräfte, sei es zur Abwehr oder zur Flucht. Bei jedem Menschen sind die natürlichen Urängste unterschiedlich stark ausgeprägt.

Ich für meinen Teil habe wahnsinnige Angst vor weitem Wasser oder Tauchen in der Tiefe. Die Vorstellung, ich müsste auf offenem Meer von einem Boot nur zehn Meter weit zu einem anderen schwimmen oder gar unter einem Boot durchtauchen, lässt mir eiskalte Schauer den Rücken herunterlaufen.

Genauso habe ich mich auch bei meiner ersten Highline gefühlt.

Also haben wir uns mit kühler Logik gegenseitig immer wieder klargemacht, dass die Gefahr nur im Kopf stattfindet, und haben uns gegenseitig angefeuert, was das Zeug hält. Was mir immer am meisten geholfen hat, waren simple, praktische Tipps, die mir erfahrenere Slackliner vom Rand der Schlucht aus zugerufen haben: »Arme hoch! Blick nach vorne! Geh mehr in die Knie!«

Und dann waren da noch meine vielen Selbstgespräche auf der Line, bei denen ich mich teilweise sogar angelogen habe: »Es ist alles gut. Reiß dich zusammen. Es ist eine ganz normale Slackline. Du bist im Park, einen halben Meter über dem Boden. Es gibt keinen Grund zu fallen. Es gibt keinen Abgrund.«

Es hat gedauert, doch nach vielen Versuchen haben wir es letztlich geschafft, die ersten Schritte auf unserer ersten Highline zu absolvieren. Danach ist es natürlich nicht bei ein paar Schritten geblieben.

Die Inntal-Gang

INNTAL, BAYERN, DEUTSCHLAND2009–HEUTE

Wer im Slacklinen Fortschritte machen will, der schafft dies meistens nur durch das Lernen von und den Wettkampf mit anderen. So hätte ich vielleicht auch bei meiner mickrigen Campingplatz-Line irgendwann aufgegeben, wenn ich nicht gesehen hätte, wie meine Kumpels schon mühelos darüber spazierten, und mir eine innere Stimme zugeflüstert hätte: »Das kannst du bald genauso gut. Vielleicht noch besser.«

Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht im Laufe meiner Slackline-Karriere viele unglaublich talentierte und inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt hätte, von denen einige heute zu meinen besten Freunden zählen. Allen voran sind hier Alex Schulz, Julian Mittermaier, Lukas Irmler, Valentin Rapp, Pablo Signoret, Mia Noblet und Spencer Seabrooke zu nennen, die mir schon immer vorgelebt haben, dass auf der Slackline nichts unmöglich ist.

Alex Schulz traf ich zum ersten Mal am Floriansee in der Nähe unser beider Heimatstadt Rosenheim. Ich muss ungefähr 19 Jahre alt gewesen sein, entweder kurz vor oder nach meinem Abitur, mit nur wenigen Monaten Slackline-Erfahrung unter dem Gürtel, als ich dort etwas wahrhaft Außergewöhnliches erspähte: Jemand hatte eine Waterline ganze 60 Meter lang quer über die Bucht aufgebaut! Das war in der damaligen Slackline-Welt gigantisch!

Ich war bereits Waterlines von maximal 15 Metern Länge balanciert, hatte aber keine Ahnung, wie man solch eine lange Strecke aufbauen könnte. Ich wusste auch nicht, wer das Material dazu haben, geschweige denn so weit balancieren könnte.

Aber Alex war anders als meine Kletterkumpels, von denen ich damals das Slacklinen gelernt hatte. Für ihn war das nicht nur ein nettes Spielzeug zum Angeben. Nein, er war damals genau wie ich völlig süchtig nach Slacklinen. Mehr noch, er hatte von Anfang an den Traum, immer weiter zu balancieren bis hin zum Slackline-Weltrekord. Und dafür trainierte er leidenschaftlich und mit Plan.

Wir freundeten uns schnell an und ich lernte wahnsinnig viel von ihm, vor allem über den Aufbau von Longlines und das komplizierte Handling von Flaschenzügen. Auch jenseits des schmalen Bandes kamen wir einfach gut miteinander zurecht, gingen bald auf das eine oder andere Reggae-Konzert in Rosenheim und brachen gemeinsam zu meinen ersten Slackline-Festivals auf.

Das Coole war, dass sich unsere Slackline-Stile wunderbar ergänzten. Frisch vom Trampolin kommend war ich noch hauptsächlich auf das Tricklinen fixiert, die Variante des Slacklinens, bei der man auf einem fest gespannten, extra elastischen Band die irrsten akrobatischen Tricks und Sprünge macht. Mit Anfang 20 träumte ich ununterbrochen davon. Ich übte es, so viel ich konnte, anfangs jeden Nachmittag nach der Schule, dann nach dem Zivildienst und schließlich nach der Uni im Englischen Garten. Der Tag, an dem ich meinen ersten Rückwärtssalto und meinen ersten Buttbounce auf der Slackline landete – es war tatsächlich beides am selben Tag – war zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich der schönste Tag meines Lebens.

Alex hingegen wollte einfach immer längere Strecken balancieren, bis hin zum Slackline-Weltrekord. Er war das ultimative Longline-Talent. Und so sahen wir uns zumindest früher nie als Konkurrenten.

Wenige Wochen später lernte ich über Alex beim Tricklinen am selben See zwei weitere große Slackline-Talente kennen: Valentin Rapp und Julian Mittermaier. Die zwei sind absolute Sportskanonen. Bergsteigen, Klettern, Skifahren, Mountainbiken, Schwimmen, Turnen, Tennis – es gibt nichts, was sie nicht irgendwann mal auf mindestens fortgeschrittenem Niveau betrieben hätten. Kein Wunder, wenn man in Brannenburg im wunderschönen Inntal südlich von Rosenheim aufwächst. Diese Burschen hatten die Berge schon immer vor der Haustüre und wurden von klein auf von ihren Eltern dazu angeregt, sie zu erkunden. Beide sind etwa ein Jahr jünger als ich und aus meiner Slackline-Geschichte nicht wegzudenken – und ich wahrscheinlich aus der ihren ebenso wenig.

Wenn ich von Julian etwas gelernt habe, dann ist es, dass keine Slackline lange frei bleiben darf. Man muss kostbare »Linetime« nutzen. Witzige ist: Er sagt heute, er habe dasselbe von mir gelernt. Genauso wie das laute Sieges-Rülpsen am Ende jeder neu begangenen Highline.

Vale war schon immer nicht nur ein talentierter Slackliner, er hatte auch schon in jungen Jahren ein irres Gespür für die besten Fotos und schnitt unsere ersten Slackline-Videos.

Ebenfalls über Alex lernte ich eines Tages beim Longlinen die letzte große deutsche Slackline-Persönlichkeit kennen, die mir in meinem Freundeskreis noch fehlte und von der ich vielleicht über all die Jahre hinweg am meisten gelernt habe: Lukas Irmler.

Der heute 35-jährige Freisinger lief schon im Jahr 2011 über 200 Meter lange Longlines, und genau dabei sah ich ihn auch zum ersten Mal. Alex und er hatten auf einer Wiese in Rosenheim eine 250 Meter lange Line aufgebaut – zu diesem Zeitpunkt der Polyester-Slackline-Weltrekord.

Ich vermochte mir damals noch nicht mal vorzustellen, solche Distanzen eines Tages selbst laufen zu können. Das Ding war auch irgendwie furchteinflößend. In nur zwei Metern Höhe gespannt, mit einem schweren Kettenzug auf gute zwei Tonnen angeknallt! Das wäre heute, da wir endlich verstanden haben, dass es mit weniger Spannung einfacher geht, undenkbar! Damals sind nicht selten mal Lines gerissen, Gott sei Dank nicht an jenem Tag.

Lukas war ein Allrounder. Wie ich nahm er an Trickline-Wettbewerben teil, war aber auch schon immer ein begeisterter, topfitter Kletterer. Heute ist er nahezu ununterbrochen in den Bergen unterwegs – wenn er nicht gerade dabei ist, auf einer Slackline eine Minute lang einen Handstand zu halten. Ich denke, es versteht sich von selbst, dass auch wir zwei nicht selten miteinander konkurriert haben, aber ich glaube, bei niemandem war der freundschaftliche Wettbewerb so förderlich wie bei uns. Jahrelang haben wir immer wieder zusammen neue Weltrekorde aufgestellt oder sie uns innerhalb kürzester Zeit gegenseitig abgejagt. Und es war Lukas, mit dem ich einige meiner schönsten, unvergesslichsten Highlines geschafft habe.

Es war einfach großes Glück, dass wir uns alle in genau dem Alter kennenlernten, in dem sich die schulischen Verpflichtungen dem Ende zuneigen und man den Drang verspürt, die Welt zu entdecken und sich zu beweisen. Das Slacklinen selbst war als Sportart ebenfalls noch sehr jung, und so war es schon eine absolute Seltenheit, überhaupt jemanden zu finden, der diese exotische Bewegungsform so ernst nahm wie wir. Das schmale Band verband uns auf Anhieb mehr als es wohl je ein Fußball-, Turn-, oder Musikverein es geschafft hätte.

Im Jahr 2012 kam die gesamte Inntal-Gang an unserem Hausberg, dem 1858 Meter hohen Wendelstein zusammen und riggte zum ersten Mal die Wendelstein-Highline – bis heute der absolute Klassiker unter den Lines im Inntal und Ort etlicher Filmdrehs und Fotoshootings. Mit 70 Metern Länge war sie damals ein neuer persönlicher Rekord für mich, und eine riesige Herausforderung. Bretthart gespannt mit fast einer Tonne, auf schwerem Low-Stretch-Polyester. Das Ding hat gezittert und um sich geschlagen wie ein Aal, wollte einen einfach nur abwerfen.

Nach etlichen Versuchen schaffte ich die Line am zweiten Tag. Alex und Julian hatten mich damit inspiriert, wie sie es auf diesem zitternden, wabbelnden Monster schafften ruhig zu bleiben und kontinuierlich einen Schritt nach dem anderen zu setzen, um die Line mit »Micro-Bounces« unter Kontrolle zu halten. Das wollte ich unbedingt auch schaffen.

Acht Jahre später ergänzten wir den Wendelstein um eine 500 Meter lange Highline, in Sichtweite des alten 70-Meter-Klassikers. Mit Begehung der Line gelang uns nicht nur ein neuer deutscher Slackline-Rekord, sondern es war auch ein wunderschönes und nostalgisches Wiedererleben unserer Anfänge als Team.

Free Solo

Klettern oder Highlinen ohne Sicherung. Warum tun Menschen so etwas? Diese Frage lässt sich kaum zufriedenstellend beantworten. Die meisten Extremsportler sind sich einig: Jemand, der es selbst nicht macht, wird es möglicherweise nie nachvollziehen können.

Bei meinen Vorträgen spiele ich mit dem Publikum manchmal folgendes Teambuilding-Spiel: Man lässt sich rückwärts fallen und wird von seinem Partner, den man nicht sieht, aufgefangen. So wird schnell gegenseitiges Vertrauen aufgebaut.

Free-Solo-Highlinen ist so, wie wenn man dieses Spiel mit sich selbst spielt. Man lässt sich fallen, steht aber gleichzeitig hinter sich und fängt sich immer wieder auf. Wem sollte man auch mehr vertrauen als sich selbst?

Aber natürlich wacht kein Slackliner, der sonst immer mit Leash gelaufen ist, eines Tages auf und denkt sich: »So, heute laufe ich meine erste Free-Solo-Highline, am besten gleich 100 Meter hoch.«

Im Gegenteil: Das Ganze ist ein jahrelanger Prozess, der bei mir in ganz kleinen Schritten angefangen hat. Nach der Uni balancierte ich über den Eisbach in München, erst mit Klamotten, dann mit dem Handy in der Hand, schließlich mit einem Rucksack voller Uni-Unterlagen auf dem Rücken. Dann höhere Waterlines, 10 Meter über dem Wasser. Eine absolut beängstigende Vorstellung, dort herunterzufallen, aber nicht tödlich. So lernte ich, trotz des Drucks ruhig zu bleiben. Nicht, weil ich eines Tages einen Free-Solo-Highline-Weltrekord aufstellen wollte – so etwas lässt sich nicht planen oder vorhersehen –, sondern, weil es sich gut anfühlte, eine Konsequenz zu akzeptieren und auf mein Können zu vertrauen.

Als Julian, Lukas und ich im Highlinen immer besser wurden und von kurzen Lines einfach nicht mehr herunterfielen, begannen wir allerlei unsinnige Spielereien mit der Sicherung: Statt des Klettergurtes banden wir uns das Sicherungsseil um die Beine, um die Hand, um den Bauch, ein sogenannter »Swami-Gurt« – das sind Varianten, bei denen ein Sturz große Schmerzen, möglicherweise Verletzungen verursacht, aber nicht den Tod. Für Nicht-Slackliner ist es wichtig zu verstehen, dass ein Sturz auf einer Highline nicht unbedingt einen Sturz in die Tiefe bedeutet. Gut trainierte Slackliner halten sich meist mit Armen und Beinen an der Line fest, wenn sie das Gleichgewicht verlieren. Diesen Reflex habe ich jahrelang gezielt trainiert.

Ich will nun die Chronologie etwas aufbrechen und das wahrscheinlich prägendste Abenteuer meiner ganzen Slackline-Karriere vorwegnehmen. Dadurch werden dann all die Stationen auf dem Weg dorthin besser verständlich sein.

Also: Auf zu einem kleinen Abstecher durch einen Zeittunnel nach Kanada.

Mein erster Free-Solo-Highline-Weltrekord

HUNLEN FALLS, BRITISCH-KOLUMBIEN, KANADASOMMER 2016

Dude, I found a spot that’s gonna blow your mind«, waren Spencers Worte, als er mir zum ersten Mal von den Hunlen Falls erzählte.

»Count me in«, war meine sofortige Antwort.

Spencer ist etwa in meinem Alter und lebt in Britisch-Kolumbien, Kanada. Er ist nichts weniger als die vollendete Verkörperung des freiesten Slackliner-Lebens, das es geben kann. Ein faszinierender Typ, den ich später noch genauer vorstellen werde.

Die Einladung bekam ich Anfang 2016, nur wenige Monate, nachdem eben dieser Spencer auf dem Stawamus Chief in Squamish nahe Vancouver seinen Free-Solo-Highline-Weltrekord von 64 Meter Länge aufgestellt hatte. Seine Begeisterung für die Hunlen Falls, den höchsten freifallenden Wasserfall Kanadas, schwappte sofort auf mich über.

Fotos offenbarten uns senkrechte, 400 Meter hohe, furchteinflößend-dunkelgraue Felswände, die sich halbkreisförmig vom Wasserfall aus nach und nach in eine immer breiter werdende, atemberaubend tiefe Schlucht verwandelten. Google Maps verriet uns, dass wir dort wahrscheinlich etliche Highlines von 60 bis mindestens 300 Meter Länge aufbauen könnten, ohne dabei viel klettern oder marschieren zu müssen. Das reinste Paradies!

Und auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon im »Free Solo Modus« war, hätte ich vorher nicht zu träumen gewagt, was ich dort machen würde.

Aber was bedeutet das, im »Free Solo Modus« zu sein? Obwohl ich noch mitten im Lehramtsstudium steckte, war Slacklinen für mich das Tagesprogramm. Ich trainierte unter der Woche jeden Nachmittag auf Longlines im Park und ging jedes Wochenende und in allen Semesterferien Highlinen. Nachts vor dem Einschlafen dachte ich immer schon an die nächste höhere, längere Highline.

Außenstehende hätten wohl gesagt, dass ich mich auf einem wackeligen Band in der Höhe wohler fühlte als auf festem Grund. So wohl, dass ich sogar hin und wieder ohne Sicherung drüber balancierte. Allerdings gab es kaum Beweise für meine kontroverse Leidenschaft. Im Gegensatz zu heute vermied ich damals Zuschauer, Fotos und Videoaufnahmen von Free-Solo-Begehungen. Ich wollte einfach ausschließlich mir selbst beweisen, dass ich es kann, und jede potentielle äußere Einwirkung auf mein Ego im Keim ersticken.

Nur ganz wenigen, eng vertrauten Freunden gestattete ich es, dabei zu sein. Dazu gehörten Lukas und Vale, die sofort begeistert waren von der Idee, in den Sommerferien einen einmonatigen Slackline-Trip nach Britisch-Kolumbien zu unternehmen.

Also flogen wir Anfang August 2016 nach Vancouver, um dort Spencer, Mia Noblet und den Rest der SlacklifeBC-Crew zu treffen. Mia ist eine französisch-kanadische ehemalige Profi-Eisschnellläuferin, die mit damals 21 Jahren ein enormes Talent für das Slacklinen an den Tag legte, sich auf Highlines aber noch relativ unwohl fühlte. Heute zählt sie zu den besten Slacklinern der Welt und hat etliche Male den »Female Slackline World Record« gebrochen, bis sie schließlich als erste Frau mit den Männern einen gemeinsamen Rekord lief. Heute gibt es die separaten Kategorien nicht mehr.

Nachdem wir in Vancouver angekommen waren, mussten wir für so eine phänomenale Location wie die Hunlen Falls erst einmal knapp 900 Kilometer weit Richtung Norden fahren. Am Nimpo Lake angekommen, begann das eigentliche Abenteuer. Dort charterten wir in Stewart’s Lodge ein Wasserflugzeug, zu den Hunlen Falls führen keine Straßen. Man hat also die Wahl: Entweder man wandert drei Tage auf winzigen Pfaden durch »Grizzly Country« oder man nimmt die Abkürzung mit dem Wasserflugzeug.

Wenn man über eine Tonne Slacklineband, Seile, Kamera- und Campingausrüstung mitschleppen muss, fällt einem diese Wahl nicht gerade schwer. Für mich war es der erste Flug mit einem Wasserflugzeug. Eigentlich sind es dieselben Abläufe wie bei einem normalen Kleinflugzeug, nur dass unter einem eben kein Rollfeld liegt, sondern ein See. Wenn man dann kurz vor dem Abheben mit über 100 km/h über das Wasser rauscht, kommt man nicht umhin, die Technologie und den Piloten zu bewundern.

Während des Fluges klappte mir dann aber erst so richtig die Kinnlade herunter. Ich hatte davor schon öfter das Wort »Wildnis« verwendet, aber bis zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nie wirklich gerechtfertigterweise. Unter uns tat sich die weiteste, einsamste und unberührteste Landschaft auf, die ich je gesehen hatte. Sobald Stewart’s Lodge am Horizont hinter uns verschwand, sahen wir kein Zeichen mehr von Zivilisation. Nur Seen, Sümpfe, dunkelgrüne Nadelwälder, soweit das Auge reichte, und am Horizont gigantische Bergketten, deren Gipfel noch mit Schnee bedeckt waren.

Spencer und ich hatten das Glück, vorne neben dem Piloten zu sitzen, und kamen aus dem Staunen und Grinsen kaum mehr heraus. Das Ganze erreichte seinen Höhepunkt, als wir nach etwa 25 Minuten Flugzeit vor uns ein scheinbar kleines, aber irgendwie immer größer werdendes Rinnsal entdeckten. Bevor jemand seine Vermutung aussprechen konnte, enthüllte der Pilot, was wir da in der Ferne sahen: »That’s Hunlen Falls, guys. Take a good look at it.«

Als sich die vor dem Wasserfall liegende, gigantische Schlucht immer klarer abzeichnete, wurde uns bewusst, an was für einer unfassbaren Location wir angekommen waren. Die tosenden Wassermassen des Turner Lake stürzen über 400 Meter über schroffe Felskanten in die Tiefe.

Noch im Flugzeug begannen wir, über die möglichen Highlines zu spekulieren, die wir dort so bald wie möglich aufbauen würden. »The stoke was high«, sagte Spencer später über diesen Moment.

Nachdem wir auf dem flussaufwärts gelegenen Turner Lake, der auch die Falls speist, gelandet waren und all unser Equipment über einen kleinen Steg entladen hatten, verschwendeten wir keine Zeit damit, unser Camp aufzuschlagen: Spencer, Michael (den ich in Vancouver ein Jahr zuvor kennengelernt hatte) und ich sprinteten sofort los zum Wasserfall. Während wir auf einem kleinen Pfad im Wald an einigen Schildern mit der Aufschrift »Danger! Stay away from the edge!« vorbeiliefen, wurde das Tosen des Wasserfalls immer lauter.

An einer kleinen natürlichen Aussichtsplattform neben dem Wasserfall war es schließlich so laut, dass wir uns gegenseitig kaum mehr hören konnten, und die Luft war so feucht, dass binnen Sekunden alles nass wurde.

Der Anblick allerdings war mehr als atemberaubend. Unmengen an Wassermassen, die von einem etwa 50 Meter breiten und bis zum letzten Moment relativ ruhig dahinfließenden Fluss aus abrupt 400 Meter in die Tiefe stürzen. Es ist ein faszinierender Anblick, der die schöne und doch zerstörerische Gewalt der Natur brutal vor Augen führt. Von weitem gleichmäßig anmutend und im Detail doch chaotisch. Eine Demonstration der Schwerkraft, die einen beinahe auf hypnotische Art und Weise in die Tiefe ziehen will.

Vorsichtig robbten wir auf dem Bauch bis zur Kante, warfen einige Steine hinunter und versuchten, die Zeit zu zählen. Ohne Erfolg. Nach 10 Sekunden konnten wir die Steine nicht mehr sehen und ein Aufprall war nicht zu hören. 400 Meter freier Fall.

Über das Dröhnen des Wasserfalls hinweg machte sich stattdessen ein anderes Geräusch bemerkbar: Das Wasserflugzeug in einigen hundert Metern Höhe über uns, auf dem Rückweg zum Nimpo Lake. Erst als es am Horizont verschwand, wurde uns langsam klar, wie einsam und abgelegen es hier wirklich war. Für die nächsten zehn Tage würden wir ganz alleine mit dem Wasserfall sein. Kein Handyempfang, kein Internet.

Auf dem Rückweg zum Camp waren wir deutlich ruhiger, blieben nah zusammen, sprachen sachlich über die nächsten Pläne, wohlwissend, dass uns der Pilot nochmal mit Nachdruck daran erinnert hatte, bei jedem Verlassen des Camps unser Bärenspray mitzunehmen.

Die nächsten Tage verbrachten wir mit dem Aufbau und der Begehung dreier spektakulärer neuer Highlines: 72 Meter lang, unmittelbar vor dem Wasserfall, 170 Meter lang, etwa 100 Meter weiter entfernt, und 270 Meter lang, nochmal so weit entfernt.

Um eine Slackline über eine Schlucht aufzubauen, die man nicht durchqueren kann, muss man zunächst mit einer Drohne eine Angelschnur hinüberfliegen. Anschließend zieht man an der Angelschnur eine etwas stärkere, meist 2–4 Millimeter breite Reepschnur herüber, und daran dann meist die eigentliche Slackline. Ein Unterfangen, bei dem Teamwork, Geduld und Vertrauen gefragt sind. Glücklicherweise hatten wir mit Vale und Levi Allen nicht nur zwei hervorragende Kameramänner, sondern auch zwei erfahrene Drohnenpiloten dabei – und so hingen bereits am Abend des zweiten Tages alle unsere drei Highlines.

Es ist schon interessant, was Höhe mit einem macht. Auch wenn man Distanzen von 70 bis 300 Meter schon etliche Male gelaufen ist, so fühlt es sich doch in einer so neuen Umgebung auf einmal ganz anders an. Es macht einen Unterschied, ob man 50 Meter unter sich den Boden sieht und sich an klaren Konturen um sich herum orientieren kann oder ob man 400 Meter hoch in der Luft schwebt und rein gar nichts mehr vom Boden erkennt. Wenn dann noch unmittelbar neben einem lautstark Wassermassen in die Tiefe fallen, löst das auch bei erfahrenen Highlinern wie Lukas, Spencer oder mich einen ordentlichen Adrenalinrausch aus – selbst mit Sicherung und dem Wissen, dass eigentlich nichts passieren kann.

Abends am Lagerfeuer sprachen wir über diese Erfahrungen und machten uns gegenseitig immer mehr Vorfreude auf den nächsten Tag. Am Lagerfeuer war es auch, dass ich zum ersten Mal spürte, dass ich auch hier, an diesem ohnehin schon spektakulären Ort, die in meinen Augen reinste und höchste Form des Balancierens ausüben wollte: eine Free-Solo-Begehung. Vielleicht, gerade weil es ein Ort war, der einem Angst machte.

Mein persönlicher Free-Solo-Rekord waren bis dahin etwa 60 Meter Länge in gut 50 Metern Höhe, womit die 72-Meter-Line unmittelbar vor dem Wasserfall in Reichweite war. In Sachen Höhe und Exponiertheit war es aber ein völlig anderes Level. Dass es auch ein neuer Weltrekord sein würde, hatte ich nicht auf dem Schirm. Es ging mir darum, etwas Großes, Neues im Slacklinen zu machen, etwas Besonderes an einem besonderen Ort, auf das ich wirklich stolz sein konnte. Und wenn ich ehrlich bin, ging es mir auch einfach darum, meine Sucht zu befriedigen.

An den darauffolgenden Tagen verbrachte ich nach ein paar Begehungen der längeren Bänder die meiste Zeit auf der 72-Meter-Highline. Ich surfte, bouncte und machte alle nur erdenklichen Tricks. Ich übte das Catchen, stürzte mich aber auch ein paar Mal mit voller Wucht in die Leash, um maximale Last auf die Ankerpunkte zu bringen und so zu sehen, ob irgendetwas wackeln würde.

Schließlich lief ich etliche Male langsam, ruhig und konzentriert auf der Line hin und her, ohne Tricks. Letzteres war eher ungewöhnlich und fiel meinen Freunden sofort auf. »Something was in the air«, sagte Lukas später in einem Interview.

Irgendwann kam Levi auf mich zu und fragte: »Friedi, are you planning to do something special today, and if yes, may I film it?«

Das Free-Solo-Thema war intensiv für uns alle. So sehr, dass wir, solange eine potentielle Begehung noch nicht entschieden war, nicht offen darüber sprechen konnten. Der Druck wäre zu groß für mich gewesen, und ich wollte nach wie vor 100 % sichergehen, dass alle Motivation für dieses Unterfangen nur von meinem innersten Selbst kam. Da mir aber gleichermaßen bewusst war, dass ein Free Solo an den Hunlen Falls echte Slackline-Geschichte sein würde, und ich es selbst bereuen würde, kein einziges Bild davon zu haben, gestattete ich es meinen Freunden, mich zu filmen. Solange sie sich im Hintergrund halten würden und ich davon nichts mitbekommen würde.

Am fünften Tag war es so weit. Ich fühlte mich gut, war richtig eingelaufen, aber noch nicht erschöpft vom vielen Training. Wir verbrachten den Morgen mit einer intensiven Yoga-Session auf einem kleinen Steg am See, während einer kurzen Meditation am Ende begann ich mit der Visualisierung des bevorstehenden Ereignisses. Ich sah mich selbst vor geschlossenen Augen ohne Sicherung über die Line balancieren, und zwar mit perfekten gleichmäßigen Bewegungen, ohne Mühe und mit einem Lächeln im Gesicht.

Dann machten wir uns auf den Weg zum Wasserfall. Nachdem ich die Line noch drei bis vier Mal ruhig hin und hergelaufen war, legte ich ohne zu zögern meinen Gurt ab, sagte zu meinen Freunden am Ankerpunkt »This is it« und begann auf der Line sitzend zur Kante der Klippe zu rutschen.

Ich hatte mir beim Aufwärmen davor schon Kopfhörer mit Musik in die Ohren gesteckt, da ich merkte, dass das Dröhnen des Wasserfalls einfach zu extrem war, und ich einen stetigen Rhythmus haben wollte, der meine gleichmäßigen Schritte über die Line tragen würde. Als ich mich also wohl genug fühlte, die Progressive-Psy-Trance-Musik lief und ich körperlich sowie geistig zu hundert Prozent in diesem Moment und an diesem Ort angekommen war, stand ich auf und balancierte los.

Die darauffolgenden zehn Minuten zählen sicherlich zu den intensivsten meines ganzen Lebens und vergingen doch wie im Flug. Ich war komplett im Flow, die Vergangenheit und die Zukunft hatten aufgehört zu existieren. Sogar mein Ego begann sich aufzulösen, fast wie in einem Drogenrausch. Ich bestand nur noch aus meinem gleichmäßigen Atmen und dem Zusammenspiel aus den Schwingungen der Line und meinen weichen Balance-Bewegungen.

Ich ging deutlich langsamer als mit Sicherung, setzte aber doch stetig einen Fuß vor den anderen. Ohne großartig darüber nachzudenken, war ich über die Mitte gekommen, als sich ein kleiner Bruch in meinem Flow abzeichnete. Ich wusste von den vergangenen Begehungen, dass mir das letzte Viertel, die Meter kurz vor der gegenüberliegenden Kante, am schwersten fallen würde. Hier war ich bei längeren, technisch anspruchsvolleren Lines nicht selten gestürzt: wenn das Ende zum Greifen nah war. Also zwang ich mich, noch langsamer und vorsichtiger zu gehen.

Ich begann mein inneres, gedankliches Mantra abzuspielen: »Du bist gerade erst losgelaufen. Jeder Schritt ist wie der erste. Du wirst weitergehen. Du hast die Kontrolle über die Slackline. Sie kann dich nicht abwerfen. Du bist schon viel schwierigere Lines gelaufen …«

Meine Begehung wurde am Ende auch tatsächlich etwas wackeliger, ich ließ mich aber nicht beirren und von meiner regelmäßigen Atmung durch die schwierigen Momente tragen. Der Flow war zurück.

Auf einmal war ich – ohne es zu merken – über die Kante balanciert, hatte wieder Waldboden unter meinen Füßen und zwei Meter vor mir den Baum, an dem die Slackline endete. Langsam und vorsichtig ging ich in die Hocke und stieg von der Line ab. Erst, als meine Füße den Boden berührten, platzte der eindringlichste, animalischste und ehrlichste Freudenschrei aus mir heraus, den ich je von mir gegeben hatte.