4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Reclams Universal-Bibliothek – [Was bedeutet das alles?]

- Sprache: Deutsch

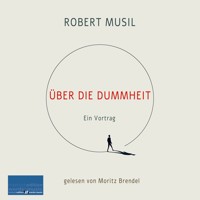

Musil, der in seinem Fragment gebliebenen großartigen Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« eine ebenso schonungslose wie erheiternde Analyse seiner Zeit vorgelegt hatte, bewies in seinem 1937 gehaltenen Vortrag über Dummheit, wie unausrottbar und alle Schichten durchdringend dieses Phänomen ist: Seinen Text beendet er mit dem mehr als bedenkenswerten Satz, man solle sich besinnen »auf das letzte und wichtigste Mittel gegen die Dummheit: auf die Bescheidung«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 52

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Robert Musil

Über die Dummheit

2014 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

E-Book-Konvertierung: pagina GmbH, Tübingen

Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen.

Made in Germany 2017

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-960647-7

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019257-3

www.reclam.de

Inhalt

Robert Musil

Über die Dummheit

Vortrag auf Einladung des österreichischen Werkbunds, gehalten in Wien am 11. und wiederholt am 17. März 1937

Meine Damen und Herren!

EINER, so sich unterfängt, über die Dummheit zu sprechen, läuft heute Gefahr, auf mancherlei Weise zu Schaden zu kommen; es kann ihm als Anmaßung ausgelegt werden, es kann ihm sogar als Störung der zeitgenössischen Entwicklung ausgelegt werden. Ich selbst habe schon vor etlichen Jahren geschrieben: »Wenn die Dummheit nicht dem Fortschritt, dem Talent, der Hoffnung oder der Verbesserung zum Verwechseln ähnlich sähe, würde niemand dumm sein wollen.«1 Das ist 1931 gewesen; und niemand wird zu bezweifeln wagen, dass die Welt auch seither noch Fortschritte und Verbesserungen gesehen hat! So entsteht allmählich eine gewisse Unaufschieblichkeit der Frage: Was ist eigentlich Dummheit?

Ich möchte auch nicht außer acht lassen, dass ich als Dichter die Dummheit noch viel länger kenne, könnte ich doch sogar sagen, ich sei manches Mal in kollegialem Verhältnis zu ihr gestanden! Und sobald in der Dichtung ein Mann die Augen aufschlägt, sieht er sich überdies einem kaum beschreiblichen Widerstand gegenüber, der alle Formen annehmen zu können scheint: sei es persönliche, wie etwa die würdige eines Professors der Literaturgeschichte, der, gewohnt, auf unkontrollierbare Entfernungen zu zielen, in der Gegenwart unheilstiftend danebenschießt; sei es luftartig allgemeine, wie die der Umwandlung des kritischen Urteils durch das kaufmännische, seit Gott in seiner uns schwer begreiflichen Güte die Sprache des Menschen auch den Erzeugern von Tonfilmen2 verliehen hat. Ich habe früher schon ein oder das andere Mal mehr solcher Erscheinungen beschrieben; aber es ist nicht nötig, das zu wiederholen oder zu vervollständigen (und anscheinend wäre es sogar unmöglich angesichts eines Hanges zur Größe, den alles heute hat): es genügt, als sicheres Ergebnis hervorzuheben, dass sich die unkünstlerische Verfassung eines Volkes nicht erst in schlechten Zeiten und auf rüde Weise äußert, sondern auch schon in guten und auf jegliche Weise, so dass Bedrückung und Verbot nur dem Grade nach verschieden sind von Ehrendoktoraten, Akademieberufungen und Preisverteilungen.

Ich habe immer vermutet, dass dieser vielgestaltige Widerstand eines sich der Kunstliebe rühmenden Volkes gegen die Kunst und den feineren Geist nichts als Dummheit sei, vielleicht eine besondere Art davon, eine besondere Kunst- und vielleicht auch Gefühlsdummheit, jedenfalls aber so sich äußere, dass, was wir Schöngeistigkeit nennen, zugleich auch eine Schöndummheit wäre; und ich sehe auch heute nicht gerade viele Gründe, von dieser Auffassung abzugehen. Natürlich lässt sich nicht alles auf die Dummheit schieben, wovon ein so vollmenschliches Anliegen, wie es die Kunst ist, verunstaltet wird; es muss, wie besonders die Erfahrungen der letzten Jahre gelehrt haben, auch für die verschiedenen Arten der Charakterlosigkeit Platz bleiben. Aber nicht dürfte eingewendet werden, dass der Begriff der Dummheit hier nichts zu suchen habe, weil er sich auf den Verstand beziehe, und nicht auf Gefühle, die Kunst hingegen von diesen abhänge. Das wäre ein Irrtum. Selbst der ästhetische Genuss ist Urteil und Gefühl. Und ich bitte Sie um die Erlaubnis, dieser großen Formel, die ich Kant3 entlehnt habe, nicht nur die Erinnerung anfügen zu dürfen, dass Kant von einer ästhetischen Urteilskraft und einem Geschmacksurteil spricht, sondern auch gleich die Antinomien4 wiederholen zu dürfen, zu denen es führt:

Thesis: Das Geschmacksurteil gründet sich nicht auf Begriffe, denn sonst ließe sich darüber disputieren (durch Beweis entscheiden).

Antithesis: Es gründet sich auf Begriffe, denn sonst ließe sich darüber nicht einmal streiten (eine Einstimmung anstreben).

Und nun möchte ich fragen, ob nicht ein ähnliches Urteil mit ähnlicher Antinomie auch der Politik zugrunde liege und dem Wirrsal des Lebens schlechthin? Und darf man nicht, wo Urteil und Vernunft zu Hause sind, auch ihre Schwestern und Schwesterchen, die verschiedenen Weisen der Dummheit, erwarten? So viel über deren Wichtigkeit. Erasmus von Rotterdam5 hat in seinem entzückenden und heute noch unverbrauchten »Lob der Torheit«6 geschrieben, dass ohne gewisse Dummheiten der Mensch nicht einmal auf die Welt käme!

Ein Gefühl von der ebenso schamverletzenden wie gewaltigen Herrschaft der Dummheit über uns legen denn auch viele Menschen an den Tag, indem sie sich freundlich und konspiratorisch überrascht zeigen, sobald sie vernehmen, einer, dem sie Vertrauen schenken, habe vor, dieses Untier beim Namen zu beschwören. Diese Erfahrung habe ich nicht nur anfangs an mir selbst machen können, sondern habe bald auch ihre historische Geltung erfahren, als mir auf der Suche nach Vorgängern in der Bearbeitung der Dummheit – von denen mir auffallend wenige bekannt geworden sind; aber die Weisen ziehen es anscheinend vor, über die Weisheit zu schreiben! – von einem gelehrten Freund der Druck eines im Jahre 1866 gehaltenen Vortrags zugeschickt worden ist, der zum Verfasser Joh. Ed. Erdmann7, den Hegelschüler und Hallenser Professor, gehabt hat. Dieser Vortrag, der »Über Dummheit« heißt, beginnt denn gleich damit, dass man schon seine Ankündigung lachend begrüßt habe; und seit ich weiß, dass das sogar einem Hegelianer widerfahren kann, bin ich überzeugt, dass es mit solchem Verhalten der Menschen zu denen, die über Dummheit sprechen wollen, eine besondere Bewandtnis hat, und befinde mich sehr unsicher in der Überzeugung, eine gewaltige und tief zwiespältige psychologische Macht herausgefordert zu haben.