9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur MensSana eBook

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

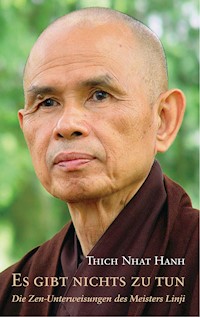

Endlich wieder lieferbar: der Klassiker des bekannten Zen-Meisters Thich Nhat Than zum Umgang mit negativen Emotionen "Die Wurzel unseres Problems liegt in der Wut, die wir in uns selbst tragen – ihr müssen wir uns zuwenden und sie annehmen." Das Leben überrascht uns immer wieder mit Situationen, in denen wir ganz plötzlich von Wut, Hass und Angst überwältigt werden und uns hilflos fühlen. Der weltweit bekannte Zen-Meister Thich Nhat Hanh erläutert in Umarme deine Wut Schritt für Schritt, wie wir mithilfe von Achtsamkeit negative Gewohnheitsmuster verwandeln und heilen können. Zwanzig praktische Meditationsanleitungen helfen dabei, diese ungeliebten Gefühle zu akzeptieren und zu lösen. Zeitloses Wissen praxisnah und einfach aufbereitet für den Alltag – jetzt im Taschenbuch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Thich Nhat Hanh

Umarme deine Wut

Aus dem amerikanischen Englisch von Petra Mecklenburg

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Das Leben überrascht uns immer wieder mit Situationen, in denen wir ganz plötzlich von Wut, Hass und Angst überwältigt werden und uns hilflos fühlen. Der bekannte Zen-Meister Thich Nhat Hanh erläutert in Umarme deine Wut Schritt für Schritt, wie wir mithilfe von Achtsamkeit negative Gewohnheitsmuster verwandeln und heilen können. Zwanzig praktische Meditationsanleitungen helfen dabei, diese ungeliebten Gefühle zu akzeptieren und zu lösen.

Inhaltsübersicht

Eine Anmerkung zur vorliegenden [...]

Das Sutra der Vier Verankerungen der Achtsamkeit

Das Sutra der Vier Verankerungen der Achtsamkeit (Erste Version)

Erster Abschnitt

Zweiter Abschnitt

Dritter Abschnitt

Vierter Abschnitt

Fünfter Abschnitt

Sechster Abschnitt

Kommentar zum Sutra

Erstes Kapitel Kurzer Abriss zur Geschichte des Textes

Zweites Kapitel Zusammenfassung des Sutra

Drittes Kapitel Der Name des Sutra

Viertes Kapitel Das Thema des Sutra

Fünftes Kapitel Übungsmethoden

Erste Übung – Bewusstes Atmen

Zweite Übung – Dem Atem folgen

Dritte Übung – Einssein von Körper und Geist

Vierte Übung – Zur Ruhe kommen

Fünfte Übung – Achtsamkeit auf die Körperhaltungen

Sechste Übung – Achtsamkeit auf das körperliche Tun

Siebte Übung – Körperteile

Achte Übung – Unser Körper ist mit dem Universum verwoben

Neunte Übung – Die Vergänglichkeit des Körpers

Anmerkungen zu den ersten neun Übungen

Zehnte Übung – Unsere Wunden durch bewusste Freude heilen

Elfte Übung – Gefühle identifizieren

Zwölfte Übung – Die Wurzeln der Gefühle sehen

Dreizehnte Übung – Betrachtung des begehrenden Geistes

Vierzehnte Übung – Betrachtung der Wut

Fünfzehnte Übung – Liebesmeditation

Sechzehnte Übung – Unterscheidende Ergründung

Siebzehnte Übung – Betrachtung innerer Formationen

Achtzehnte Übung – Die Umwandlung verdrängter innerer Formationen

Neunzehnte Übung – Überwindung von Schuldgefühlen und Angst

Zwanzigste Übung – Samen des Friedens säen

Sechstes Kapitel Leitfaden für die Achtsamkeitspraxis

1. Dharmas sind Geist

2. Betrachten heißt, mit dem Objekt der Betrachtung einssein

3. Wahrer Geist und fehlgeleiteter Geist sind eins

4. Der Weg der Konfliktlosigkeit

5. Betrachtung ist nicht Indoktrinierung

Siebtes Kapitel Kurze Gegenüberstellung der drei Versionen

Erster Abschnitt

Zweiter Abschnitt

Dritter Abschnitt

Vierter Abschnitt

Fünfter Abschnitt

Sechster Abschnitt

Achtes Kapitel Schlussfolgerungen

Anhang Übersetzungen der chinesischen Versionen des Achtsamkeits-Sutra

Das Sutra der Vier Grundlagen der Achtsamkeit (zweite Version)

Erster Abschnitt

Zweiter Abschnitt

Dritter Abschnitt

Vierter Abschnitt

Fünfter Abschnitt

Sechster Abschnitt

Das Sutra des einen Weges (dritte Version)

Erster Abschnitt

Zweiter Abschnitt

Dritter Abschnitt

Vierter Abschnitt

Fünfter Abschnitt

Sechster Abschnitt

Praxiszentren

Eine Anmerkung zur vorliegenden Übersetzung:

Das Wort für einen buddhistischen Text, für die Lehren des Buddha, lautet sutta in Pali und sutra in Sanskrit. Im vorliegenden Kommentar werden eine ganze Reihe von Texten aus dem Pali, Sanskrit und Chinesischen zitiert, und wir verwenden dabei das Wort sutra wie ein deutsches Wort, während wir das Wort sutta nur dann gebrauchen, wenn es Bestandteil der Bezeichnung einer Pali-Sutta ist, wie zum Beispiel Satipatthana Sutta oder Anapanasati Sutta.

Ferner verzichtet diese Übersetzung aus technischen Gründen auf Unterscheidungszeichen.

Das Sutra der Vier Verankerungen der Achtsamkeit

Das Sutra der Vier Verankerungen der Achtsamkeit (Erste Version)

Satipatthana Sutta (Theravada) aus Majjhima Nikaya, Nr. 10. Aus dem Pali ins Englische übersetzt von Thich Nhat Hanh und Annabel Laity.

Erster Abschnitt

Die folgenden Worte des Buddha vernahm ich, als er in Kammassadharma lebte, einer Marktstadt der Kuru. Der Buddha sprach zu den Bhikkhus: »O Bhikkhus.«

Und die Bhikkhus antworteten: »Ehrwürdiger.«

Der Buddha fuhr fort: »Bhikkhus, es gibt einen wunderbaren Weg, der lebenden Wesen hilft, Läuterung zu verwirklichen, Kummer und Trauer direkt zu überwinden, Schmerz und Angst ein Ende zu setzen, den rechten Pfad einzuschlagen und Nirwana zu verwirklichen. Dieser Weg ist der Weg der Vier Verankerungen der Achtsamkeit.

Welches sind nun diese Vier Verankerungen?

1. Bhikkhus, ein Übender bleibt in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert, beharrlich, mit klarer Einsicht, achtsam, nachdem er alle Begierden und allen Abscheu gegen dieses Dasein losgelassen hat.

2. Er bleibt in der Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen verankert, beharrlich, mit klarer Einsicht, achtsam, nachdem er alle Begierden und allen Abscheu gegen dieses Dasein losgelassen hat.

3. Er bleibt in der Betrachtung des Geistes im Geist verankert, beharrlich, mit klarer Einsicht, achtsam, nachdem er alle Begierden und allen Abscheu gegen dieses Dasein losgelassen hat.

4. Er bleibt in der Betrachtung der Geistobjekte in den Geistobjekten verankert, beharrlich, mit klarer Einsicht, achtsam, nachdem er alle Begierden und allen Abscheu gegen dieses Dasein losgelassen hat.«

Zweiter Abschnitt

»Und wie bleibt der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert? Er zieht sich in den Wald unter einen Baum zurück oder in ein leeres Zimmer, setzt sich mit gekreuzten Beinen im Lotossitz hin, hält seinen Körper gerade und verankert sich in Achtsamkeit. Er atmet ein im Bewusstsein, dass er einatmet. Er atmet aus im Bewusstsein, dass er ausatmet. Wenn er lang einatmet, weiß er: ›Ich atme lang ein.‹ Wenn er lang ausatmet, weiß er: ›Ich atme lang aus.‹ Wenn er kurz einatmet, weiß er: ›Ich atme kurz ein.‹ Wenn er kurz ausatmet, weiß er: ›Ich atme kurz aus.‹

Er übt folgendermaßen: ›Einatmend bin ich mir meines ganzen Körpers bewusst. Ausatmend bin ich mir meines ganzen Körpers bewusst.‹ Und dann: ›Einatmend lasse ich die Aktivitäten meines Körpers zur Ruhe kommen. Ausatmend lasse ich die Aktivitäten meines Körpers zur Ruhe kommen.‹

Ebenso wie ein geübter Turner, wenn er eine lange Drehung macht, weiß: ›Ich mache eine lange Drehung‹, und wenn er eine kurze Drehung macht: ›Ich mache eine kurze Drehung‹, weiß ein Übender, wenn er lang einatmet: ›Ich atme lang ein‹, und wenn er kurz einatmet: ›Ich atme kurz ein‹. Wenn er lang ausatmet: ›Ich atme lang aus‹, wenn er kurz ausatmet: ›Ich atme kurz aus‹.

Er übt folgendermaßen: ›Einatmend bin ich mir meines ganzen Körpers bewusst. Ausatmend bin ich mir meines ganzen Körpers bewusst. Einatmend lasse ich die Aktivitäten meines Körpers zur Ruhe kommen. Ausatmend lasse ich die Aktivitäten meines Körpers zur Ruhe kommen.‹

So betrachtet der Übende den Körper im Körper. Er betrachtet seinen Körper innerhalb oder außerhalb des Körpers oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens im Körper oder den Prozess des Vergehens im Körper oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Körper‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung des Körpers im Körper geübt, o Bhikkhus.

Weiterhin ist sich ein Übender, wenn er geht, bewusst: ›Ich gehe.‹ Wenn er steht, ist er sich bewusst: ›Ich stehe.‹ Wenn er sitzt, ist er sich bewusst: ›Ich sitze.‹ Wenn er liegt, ist er sich bewusst: ›Ich liege.‹ In welcher Haltung sich sein Körper auch immer gerade befinden mag, er ist sich dieser Haltung seines Körpers bewusst.

So betrachtet der Übende den Körper im Körper. Er betrachtet seinen Körper innerhalb oder außerhalb des Körpers oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens im Körper oder den Prozess des Vergehens im Körper oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Körper‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung des Körpers im Körper geübt, o Bhikkhus.

Weiterhin lenkt der Übende, wenn er vor- oder rückwärtsgeht, seine volle Aufmerksamkeit auf sein Vor- oder Rückwärtsgehen. Wenn er nach vorn oder nach rückwärts schaut, sich niederbeugt oder aufsteht, lenkt er ebenfalls seine volle Aufmerksamkeit auf das, was er gerade tut. Er lenkt seine volle Aufmerksamkeit auf das Tragen des Sanghati-Gewandes oder das Halten der Almosenschale. Wenn er isst oder trinkt, kaut oder den Geschmack des Essens schmeckt, lenkt er seine volle Aufmerksamkeit jeweils auf diese Verrichtungen. Wenn er Stuhlgang hat oder uriniert, lenkt er seine volle Aufmerksamkeit darauf. Wenn er geht, steht, liegt, sitzt, schläft oder aufwacht, spricht oder schweigt, lenkt er seine Aufmerksamkeit jeweils auf diese Verrichtungen.

Weiterhin meditiert der Übende auf seinen eigenen Körper von den Fußsohlen aufwärts und dann vom Scheitel abwärts, auf seinen Körper, der von Haut umschlossen und angefüllt ist mit all den Unreinheiten, die zum Körper gehören: ›Dies sind die Kopfhaare, die Körperhaare, die Nägel, die Zähne, die Haut, das Fleisch, die Muskeln und Sehnen, die Knochen, das Knochenmark, die Nieren, das Herz, die Leber, das Zwerchfell, die Milz, die Lungen, der Darm, die Blase, der Kot, die Galle, der Schleim, die Ausscheidungen, der Eiter, das Blut, der Schweiß, das Fett, die Tränen, der Speichel, die Gelenkflüssigkeit, der Urin.‹

Bhikkhus, stellt euch einen Sack vor, den man an beiden Enden öffnen kann und der verschiedene Getreide und Samen enthält – braunen Reis, wilden Reis, Mungobohnen, Kidneybohnen, Sesam, weißen Reis. Wenn jemand, der scharfe Augen hat, diesen Sack öffnet, wird er das, was er sieht, so beschreiben: ›Dies ist brauner Reis, dies ist wilder Reis, dies sind Mungobohnen, dies sind Kidneybohnen, dies ist Sesam, dies ist weißer Reis.‹ Ebenso geht der Übende vom Scheitel bis zur Sohle durch seinen ganzen Körper, der von Haut umschlossen und angefüllt ist mit all den Unreinheiten, die zum Körper gehören: ›Hier sind die Kopfhaare, die Körperhaare, die Nägel, die Zähne, die Haut, das Fleisch, die Muskeln und Sehnen, die Knochen, das Knochenmark, die Nieren, das Herz, die Leber, das Zwerchfell, die Milz, die Lungen, der Darm, die Blase, der Kot, die Galle, der Schleim, die Ausscheidungen, der Eiter, das Blut, der Schweiß, das Fett, die Tränen, der Speichel, die Gelenkflüssigkeit, der Urin.‹

So bleibt der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert. Er betrachtet seinen Körper innerhalb oder außerhalb des Körpers oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens im Körper oder den Prozess des Vergehens im Körper oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Körper‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung des Körpers im Körper geübt, o Bhikkhus.

Weiterhin, in welcher Haltung sich sein Körper auch immer befinden mag, geht der Übende die Elemente durch, aus denen sich sein Körper zusammensetzt: ›In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Luftelement.‹

Gleich einem geschickten Schlachter oder Schlachtergesellen, der sich, nachdem er eine Kuh getötet hat, an einer Wegkreuzung niederlässt und die Kuh in mehrere Teile zerlegt, geht der Übende die Elemente durch, die seinen eigenen Körper bilden: ›Hier in diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Luftelement.‹

So bleibt der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert. Er betrachtet seinen Körper innerhalb oder außerhalb des Körpers oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens im Körper oder den Prozess des Vergehens im Körper oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Körper‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung des Körpers im Körper geübt, o Bhikkhus.

Weiterhin vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird und wie er dort einen, zwei oder drei Tage liegt – aufgebläht, bläulich verfärbt und stinkend, und er sagt zu sich: ›Dieser mein Körper ist von derselben Natur. Er wird ebenso enden und es gibt keine Möglichkeit, dem zu entgehen.‹

So bleibt der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert. Er betrachtet seinen Körper innerhalb oder außerhalb des Körpers oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens im Körper oder den Prozess des Vergehens im Körper oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Körper‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung des Körpers im Körper geübt, o Bhikkhus.

Sodann vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird, wie Krähen an ihm herumpicken, wie er von Habichten, Geiern und Schakalen angenagt und von Maden und Würmern befallen wird, und er sagt zu sich: ›Dieser mein Körper ist von derselben Natur, er wird ebenso enden, und es gibt keine Möglichkeit, dem zu entgehen.‹

So bleibt der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert. Er betrachtet seinen Körper innerhalb oder außerhalb des Körpers oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens im Körper oder den Prozess des Vergehens im Körper oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Körper‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung des Körpers im Körper geübt, o Bhikkhus.

Sodann vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird; er ist nur noch ein Skelett, an dem noch etwas Fleisch und Blut kleben; die Knochen werden von den Bändern zusammengehalten, und er sagt zu sich selbst: ›Dieser mein Körper ist von derselben Natur. Er wird ebenso enden und es gibt keine Möglichkeit, dem zu entgehen.‹

Sodann vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird. Er ist nur noch ein Skelett, an dem kein Fleisch mehr, aber immer noch ein wenig Blut klebt. Die Knochen werden noch von den Bändern zusammengehalten …

Sodann vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird. Er ist nur noch ein Skelett, an dem weder Fleisch noch Blut kleben, aber die Knochen werden immer noch von den Bändern zusammengehalten …

Sodann vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird; er ist nur noch eine Ansammlung von Knochen, die überall verstreut liegen; hier ein Handknochen, dort ein Schienbeinknochen, ein Oberschenkelknochen, das Becken, Wirbelsäule, Schädel …

Sodann vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird. Alles, was bleibt, ist ein Haufen ausgebleichter Knochen, die die Farbe von Muscheln angenommen haben …

Sodann vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird. Er liegt bereits über ein Jahr dort, und alles, was bleibt, ist ein Haufen ausgedörrter Knochen …

Sodann vergleicht der Übende seinen eigenen Körper mit einem Leichnam, den er sich vorstellt, wie er auf ein Leichenfeld geworfen wird. Alles, was bleibt, ist der Staub der zerfallenen Knochen, und er sagt zu sich: ›Dieser mein Körper ist von derselben Natur. Er wird ebenso enden, und es gibt keine Möglichkeit, dem zu entgehen.‹

So bleibt der Übende in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert. Er betrachtet seinen Körper innerhalb oder außerhalb des Körpers oder innerhalb und außerhalb des Körpers gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens im Körper oder den Prozess des Vergehens im Körper oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Körper‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung des Körpers im Körper geübt, o Bhikkhus.«

Dritter Abschnitt

»Bhikkhus, wie bleibt ein Übender in der Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen verankert?

Jedes Mal, wenn der Übende ein angenehmes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein angenehmes Gefühl.‹ Jedes Mal, wenn er ein schmerzhaftes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein schmerzhaftes Gefühl.‹ Jedes Mal, wenn er ein Gefühl verspürt, das weder angenehm noch schmerzhaft ist, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein neutrales Gefühl.‹ Wenn er ein angenehmes Gefühl verspürt, das von seinem Körper ausgeht, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein angenehmes Gefühl, das von meinem Körper ausgeht.‹ Wenn er ein angenehmes Gefühl verspürt, das von seinem Geist ausgeht, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein angenehmes Gefühl, das von meinem Geist ausgeht.‹ Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl verspürt, das von seinem Körper ausgeht, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein schmerzhaftes Gefühl, das von meinem Körper ausgeht.‹ Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl verspürt, das von seinem Geist ausgeht, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein schmerzhaftes Gefühl, das von meinem Geist ausgeht.‹ Wenn er ein neutrales Gefühl verspürt, das von seinem Körper ausgeht, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein neutrales Gefühl, das von meinem Körper ausgeht.‹ Wenn er ein neutrales Gefühl verspürt, das von seinem Geist ausgeht, ist er sich bewusst: ›Ich verspüre ein neutrales Gefühl, das von meinem Geist ausgeht.‹

So bleibt der Übende in der Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen verankert, in der Betrachtung der Gefühle innerhalb oder außerhalb der Gefühle oder innerhalb und außerhalb der Gefühle gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens in den Gefühlen oder den Prozess des Vergehens in den Gefühlen oder den Prozess des Entstehens und des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Gefühl‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen geübt, o Bhikkhus.«

Vierter Abschnitt

»Bhikkhus, wie bleibt ein Übender in der Betrachtung des Geistes im Geist verankert?

Wenn der Geist voller Begehren ist, ist sich der Übende bewusst: ›Mein Geist ist voller Begehren.‹ Wenn sein Geist frei von Begehren ist, ist sich der Übende bewusst: ›Mein Geist ist frei von Begehren.‹ Wenn sein Geist hasserfüllt ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist hasserfüllt.‹ Wenn sein Geist frei von Hass ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist frei von Hass.‹ Wenn sich sein Geist in einem Zustand des Nichtwissens befindet, ist er sich bewusst: ›Mein Geist befindet sich in einem Zustand des Nichtwissens.‹ Wenn sein Geist sich nicht in einem Zustand des Nichtwissens befindet, ist er sich bewusst: ›Mein Geist befindet sich nicht in einem Zustand des Nichtwissens.‹ Wenn sein Geist angespannt ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist angespannt.‹ Wenn sein Geist nicht angespannt ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist nicht angespannt.‹ Wenn sein Geist abgelenkt ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist abgelenkt.‹ Wenn sein Geist nicht abgelenkt ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist nicht abgelenkt.‹ Wenn sein Geist sich erweitert hat, ist er sich bewusst: ›Mein Geist hat sich erweitert.‹ Wenn sein Geist sich verengt hat, ist er sich bewusst: ›Mein Geist hat sich verengt.‹ Wenn sein Geist in der Lage ist, einen höheren Zustand zu erreichen, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist in der Lage, einen höheren Zustand zu erreichen.‹ Wenn sein Geist nicht in der Lage ist, einen höheren Zustand zu erreichen, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist nicht in der Lage, einen höheren Zustand zu erreichen.‹ Wenn sein Geist gesammelt ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist gesammelt.‹ Wenn sein Geist nicht gesammelt ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist nicht gesammelt.‹ Wenn sein Geist frei ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist frei.‹ Wenn sein Geist nicht frei ist, ist er sich bewusst: ›Mein Geist ist nicht frei.‹

So bleibt der Übende in der Betrachtung des Geistes im Geist verankert, in der Betrachtung des Geistes innerhalb oder außerhalb des Geistes oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens in seinem Geist oder den Prozess des Vergehens in seinem Geist oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist Geist‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung des Geistes im Geist geübt, o Bhikkhus.«

Fünfter Abschnitt

»Bhikkhus, wie bleibt der Übende in der Betrachtung der Geistobjekte in den Geistobjekten verankert?

Zunächst einmal betrachtet er die Geistobjekte in den Geistobjekten im Hinblick auf die ›Fünf Hindernisse‹. Wie betrachtet er diese?

1. Wenn sinnliches Begehren in ihm ist, ist er sich bewusst: ›In mir ist sinnliches Begehren.‹ Oder wenn kein sinnliches Begehren in ihm ist, ist er sich bewusst: ›In mir ist kein sinnliches Begehren.‹ Wenn sinnliches Begehren aufsteigt, ist er sich dessen bewusst. Wenn er bereits aufgestiegenes sinnliches Begehren hinter sich gelassen hat, ist er sich dessen bewusst. Wenn sinnliches Begehren, das er hinter sich gelassen hat, in Zukunft nicht mehr aufsteigen wird, ist er sich dessen bewusst.

2. Wenn Wut in ihm ist, ist er sich bewusst: ›In mir ist Wut.‹ Wenn keine Wut in ihm ist, ist er sich bewusst: ›In mir ist keine Wut.‹ Wenn Wut aufsteigt, ist er sich dessen bewusst. Wenn er bereits aufgestiegene Wut hinter sich gelassen hat, ist er sich dessen bewusst. Wenn Wut, die er hinter sich gelassen hat, in Zukunft nicht mehr aufsteigen wird, ist er sich dessen bewusst.

3. Wenn Trägheit und Schläfrigkeit in ihm sind, ist er sich bewusst: ›In mir sind Trägheit und Schläfrigkeit.‹ Wenn keine Trägheit und Schläfrigkeit in ihm sind, ist er sich bewusst: ›In mir sind keine Trägheit und Schläfrigkeit.‹ Wenn Trägheit und Schläfrigkeit aufsteigen, ist er sich dessen bewusst. Wenn er bereits aufgestiegene Trägheit und Schläfrigkeit hinter sich gelassen hat, ist er sich dessen bewusst. Wenn Trägheit und Schläfrigkeit, die er hinter sich gelassen hat, in Zukunft nicht mehr aufsteigen werden, ist er sich dessen bewusst.

4. Wenn Unruhe und Gewissensbisse in ihm sind, ist er sich bewusst: ›In mir sind Unruhe und Gewissensbisse.‹ Wenn keine Unruhe und Gewissensbisse in ihm sind, ist er sich bewusst: ›In mir sind keine Unruhe und Gewissensbisse.‹ Wenn Unruhe und Gewissensbisse aufsteigen, ist er sich dessen bewusst. Wenn er bereits aufgestiegene Unruhe und Gewissensbisse hinter sich gelassen hat, ist er sich dessen bewusst. Wenn Unruhe und Gewissensbisse, die er hinter sich gelassen hat, in Zukunft nicht mehr aufsteigen werden, ist er sich dessen bewusst.

5. Wenn Zweifel in ihm ist, ist er sich bewusst: ›In mir ist Zweifel.‹ Wenn kein Zweifel in ihm ist, ist er sich bewusst: ›In mir ist kein Zweifel.‹ Wenn Zweifel aufsteigt, ist er sich dessen bewusst. Wenn er bereits aufgestiegenen Zweifel hinter sich gelassen hat, ist er sich dessen bewusst. Wenn Zweifel, den er hinter sich gelassen hat, in Zukunft nicht mehr aufsteigen wird, ist er sich dessen bewusst.

So bleibt der Übende in der Betrachtung der Geistobjekte in den Geistobjekten verankert. Er betrachtet die Geistobjekte innerhalb oder außerhalb der Geistobjekte oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens in den Geistobjekten oder den Prozess des Vergehens in den Geistobjekten oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Geistobjekt‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung der Geistobjekte in den Geistobjekten im Hinblick auf die Fünf Hindernisse geübt, o Bhikkhus.

Weiterhin betrachtet der Übende die Geistobjekte in den Geistobjekten im Hinblick auf die ›Fünf Seinszustände des Anhaften‹. Wie geht er dabei vor?

Er stellt folgende Betrachtungen an: ›Dies ist Form. Dies ist Entstehen von Form. Dies ist Vergehen von Form. Dies ist Gefühl. Dies ist Entstehen von Gefühl. Dies ist Vergehen von Gefühl. Dies ist Wahrnehmung. Dies ist Entstehen von Wahrnehmung. Dies ist Vergehen von Wahrnehmung. Dies sind geistige Formationen (Sammelbegriff für Inhalte des Geistes, d.h. Vorstellungen, Emotionen, Ideen etc.). Dies ist Entstehen von geistigen Formationen. Dies ist Vergehen von geistigen Formationen. Dies ist Bewusstheit. Dies ist Entstehen von Bewusstheit. Dies ist Vergehen von Bewusstheit.‹

So bleibt der Übende in der Betrachtung der Geistobjekte in den Geistobjekten im Hinblick auf die Fünf Seinszustände des Anhaftens verankert. Er betrachtet die Geistobjekte innerhalb oder außerhalb der Geistobjekte oder innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Er beobachtet den Prozess des Entstehens in den Geistobjekten oder den Prozess des Vergehens in den Geistobjekten oder den Prozess des Entstehens und den Prozess des Vergehens gleichzeitig. Oder er lenkt seine Achtsamkeit auf die Tatsache: ›Dies hier ist ein Geistobjekt‹, bis Einsicht und volle Bewusstheit entstehen. Er bleibt in der Beobachtung verankert, frei, ohne sich von weltlichen Betrachtungen ablenken zu lassen. So wird die Betrachtung der Geistobjekte in den Geistobjekten im Hinblick auf die Fünf Seinszustände geübt, o Bhikkhus.

Sodann, Bhikkhus, betrachtet der Übende die Geistobjekte in den Geistobjekten im Hinblick auf die sechs Sinne und die sechs Sinnesobjekte. Wie geht er dabei vor?

Er ist sich der Augen bewusst, und er ist sich der Form bewusst, und er ist sich der inneren Formationen bewusst, die in Abhängigkeit von diesen beiden Gegebenheiten entstehen. Er ist sich der Geburt einer neuen inneren Formation bewusst, und er ist sich des Loslassens einer zuvor entstandenen inneren Formation bewusst, und er ist sich bewusst, wenn eine bereits losgelassene innere Formation in Zukunft nicht mehr aufsteigen wird.

Der Übende ist sich der Ohren bewusst, und er ist sich des Klanges bewusst, und er ist sich der inneren Formationen bewusst, die in Abhängigkeit von diesen beiden Gegebenheiten entstehen. Er ist sich der Geburt einer neuen inneren Formation bewusst, und er ist sich des Loslassens einer zuvor entstandenen inneren Formation bewusst, und er ist sich bewusst, wenn eine bereits losgelassene innere Formation in Zukunft nicht mehr aufsteigen wird.

Der Übende ist sich der Nase bewusst, und er ist sich des Geruchs bewusst, und er ist sich der inneren Formationen bewusst, die in Abhängigkeit von diesen beiden Gegebenheiten entstehen. Er ist sich der Geburt einer neuen inneren Formation bewusst, und er ist sich des Loslassens einer zuvor entstandenen inneren Formation bewusst, und er ist sich bewusst, wenn eine bereits losgelassene innere Formation in Zukunft nicht mehr aufsteigen wird.