Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Literaria

- Sprache: Spanisch

El asesinato de Maite Avinareta, Chiquita de Avinareta, que triunfó como señorita pelotari en los años sesenta, es el origen de una sangrienta trama tejida con los mimbres de la corrupción, el narcotráfico, los grupos paramilitares y los contratistas privados de seguridad, un maldito enredo que tendrá que solucinar la impacable Mila Santacruz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Literaria / 64

Moncho Alpuente

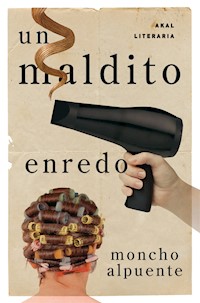

Un maldito enredo

Diseño de portada

RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

© Moncho Alpuente, 2012

© Ediciones Akal, S. A., 2012

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-3608-1

I

No pude contenerme, el doctor Crostignac, el célebre dietista cuyo estricto régimen me hizo perder 2 kilos y 600 gramos después de tres meses de renuncias y sacrificios, estaba en la mesa de al lado atiborrándose de hidratos de carbono y grasas saturadas que deglutía entre grandes tragos de un vino rojo y oscuro como su alma. El ascético apóstol de la dieta sana, de la lechuga triste y el brócoli melancólico, flaco y fibroso como un tallo de apio y bronceado como una berenjena, estaba a punto de hincar la cucharilla en una montaña de nata y chocolate cuando le clavé en el corazón su cuchillo de postre. La oportuna (por esta vez) mediación del despertador conectado a la radio me libró por los pelos de sufrir las consecuencias de mi acto criminal para arrojarme entre las fauces sedientas de sangre de un desafinado coro de contertulios insaciables, gallitos cantamañanas, ebrios de cafeína y adrenalina, que vomitaban insultos y exigían de los insultados y vomitados una respuesta rápida, una reacción inmediata, unas palabras imprescindibles, un pie forzado para enlazar su desquiciada diatriba cotidiana, la que les daba el pan de cada día, remojado en las salsas más espesas y feculentas de la actualidad política, sopa de sapos para desayunar… (Observo que las secuelas de mi estricta dieta no sólo influyen en mis grasas y en mis sueños, aparecen también entre las líneas que escribo a diario.) Nada como esta olla de grillos cabreados para empezar el día. No hay pitido, ni zumbido, ni música, ni gaitas (las he probado) que mejor me despierten y despierten en mí, en la parte de mí que se despierta, semejante espabilamiento. Apenas llegan a mis oídos las primeras señales acústicas de su crispada prédica y mi brazo se dispara automáticamente para silenciar de un manotazo a tan ruidosa comparsa.

Dispongo de una hora para ducharme, vestirme, cosmetizarme y prepararme el frugal desayuno que Crostignac, incluso después de muerto, me receta. A las ocho y media pasará Fernando a recogerme con el coche para llevarme al colegio. No he vuelto a la infancia, aunque sí a sus horarios: se trata de mi último trabajo para DIMAS, soy un canguro con pistola que acompaña en sus trayectos escolares al hijo de un importante empresario madrileño que ha decidido tomarse en serio las amenazas de una banda mafiosa que hace dos meses le envió una docena de fotografías del niño entrando y saliendo del selecto y fortificado colegio en el que estudian a buen recaudo los hijos de una presunta elite de arribistas intrépidos. La muy británica escuela de St. John of the Fields asienta sus dominios sobre el rústico cerro de Pajarotes (tal vez Bigbirds Mountain para los alumnos bilingües), una antigua finca de caza entre encinas centenarias y pinos de repoblación, a 30 kilómetros de la capital, en las estribaciones del Guadarrama y a media legua de Valdehigos.

Tras depositar nuestra preciosa carga del otro lado de la muralla de piedra berroqueña, Fernando y yo solemos parar a tomar café en un ventorro de carretera con ínfulas de mesón, en los límites de un pinar muy frecuentado en verano, a las afueras del pueblo. Estamos a finales de junio y Frutos, propietario, encargado y camarero único fuera de temporada, saca el polvo a las mesas y sillas de plástico de la terraza a punto de inaugurarse.

—Ya queda menos, una semana más y me darán las vacaciones –reflexiono en voz alta mientras remuevo con resignación la sacarina para que se diluya en el espeso y oleaginoso brebaje que me sirve como combustible para afrontar mis días y desvelar mis noches.

—Hasta septiembre: supongo que volverás cuando empiece el curso.

En los ojos de Fernando hay un atisbo de esperanza; aunque al principio se mostraba reservado, incluso arisco, con mi forzosa compañía, se ha ido acostumbrando a mi cháchara irreprimible y ha ido rompiendo su mutismo más allá de los imprescindibles diálogos profesionales. Han sido muchas horas, trato de calcular cuántas, las que hemos compartido a lo largo del curso, pero lo dejo pronto, soy de Letras y el cálculo numérico se me atraganta.

—La verdad es que espero tener un curro más interesante para esas fechas, pero te echaré de menos.

No miento, Fernando ha sido un buen compañero, sabe escuchar, gran virtud para cualquier verborreica como yo, y poco a poco ha ido introduciendo en las comas de mis monólogos escuetos comentarios y réplicas teñidos de un sentido del humor algo sombrío y con un punto sardónico. Fernando es un andaluz de Córdoba, estoico, perdonen por el tópico, como su paisano Séneca. En mi cuaderno de notas tengo apuntadas algunas de sus sentencias y ocurrencias, aunque en este momento no recuerde ninguna. Cumplió hace poco los cincuenta y disimula su alopecia planchando sus cabellos, negro natural, de eso sí que entiendo, de la frente a la nuca. Siempre se ha resistido a mis insinuaciones sobre otros peinados más acordes con los tiempos y sigue con su rostro huesudo y ascético, de santo de iglesia, que desmiente una nariz chata que apenas aflora de sus mejillas. No hablamos mucho en el camino de vuelta, la proximidad de nuestra despedida nos ha puesto algo melancólicos. Cuando me deja en la glorieta de Bilbao le planto dos besos a traición de los que dejan huella, como todos los míos; aunque la tecnología cosmética esté muy avanzada, mis lápices de labios favoritos siguen manchando y mancharán el pañuelo de algodón, nada de kleenex, que Fernando guarda, perfectamente plegado, en el bolsillo superior de sus chaquetas, negras o grises, que combina con camisas blancas que parecen almidonadas y corbatas de colores sobrios. Sé que son sus uniformes de trabajo, pero no puedo pensar en Fernando con chándal, o con vaqueros y zapas; siempre que pienso en él le veo embutido en esta vestimenta severa y convencional, como corresponde al chófer de una familia acomodada, pero ni tan severa ni convencional como aparenta. Fernando es una persona discreta, que no suele comentar la vida de sus empleadores con cualquiera, pero tras varios meses de hacer kilómetros juntos, a solas en los trayectos de vuelta, de vez en cuando se le ha soltado la lengua. Él acompaña al jefe en sus correrías nocturnas por puticlubes y burdeles exclusivos y a la jefa en sus incursiones casi diarias por tiendas no menos exclusivas, donde compensa sus frustraciones matrimoniales derrochando en trapos y complementos de lujo.

Si don Dimas pudiera leer ahora mis pensamientos, no me libraría de sus críticas; estoy sacando conclusiones precipitadas a partir de datos incompletos e interpretados a base de prejuicios y estereotipos, un fallo garrafal en el oficio de detective. Probablemente la esposa manirrota que así enjuicio ya fuera compradora compulsiva desde la infancia, durante su noviazgo y antes de que se desgraciara su matrimonio. Nuevo fallo: no tengo datos de que su matrimonio se haya desgraciado, es posible que ambos se encuentren encantados con un acuerdo de mínimos, con el «dejad hacer, dejad pasar» que era el lema de los liberales de ayer, pero no tanto de los neoliberales de hoy, como don Jerónimo Martínez de la Hijuela, mi jefe hasta el día de hoy, director y propietario de SAMAR (Saneamientos Martínez), empresa puntera en la fabricación e instalación de inodoros, bidés, lavabos, bañeras y complementos varios. Aunque el estallido de la burbuja inmobiliaria haya mermado las posibilidades de expansión de la firma, porque millones y millones de metros cuadrados se han quedado sin construir ni sanear adecuadamente, don Jerónimo, según su chófer, sigue teniendo el riñón bien cubierto y en perfectas condiciones para desaguarlo periódicamente en su modelo estrella, el wc inteligente «Starwash».

Fernando me deja siempre en la Glorieta de Bilbao, que es la frontera norte de mi barrio de calles estrechas, superpobladas y taponadas por camiones y furgonetas de reparto; él se ahorra un mal rato y yo hago algo de ejercicio caminando hasta mi casa o hasta la peluquería los días que me acerco a echar una mano y a pegar la hebra con mi socia Gladys y las clientas más antiguas, que me reprochan haber descuidado su arreglo capilar para dedicarme a labores impropias de mi sexo y de mi oficio. Gladys y nuestras nuevas ayudantes, Wanda, de Nigeria, y Chonchi, de Lavapiés, tienen mejores manos para el tema de las extensiones, rastas y trenzados, que pide la clientela más joven y «multicultural» de Malasaña, pero nadie como yo para preservar la esencia de los peinados de «peluquería de señoras» de toda la vida, una reserva en vías de extinción por razones biológicas.

Bajo por Fuencarral hasta desembocar en la Corredera Alta, donde los viejos colmados, las tiendas de ultramarinos y coloniales y las mercerías han ido sucumbiendo ante fugaces establecimientos dedicados a la moda vintage y al diseño desenfadado y juvenil; los ultramarinos son chinos, más ultramarinos todavía, como los bazares orientales que acumulan en sus escaparates gatos de la suerte y budas de plástico, exóticas cerámicas, indescriptibles bibelots y bragas de oferta, anuncios de liberación de móviles, juguetes e imágenes del Corazón de Jesús y de milagrosas vírgenes con iluminación propia y colores fluorescentes. En ellos puedes comprar desde un alfiler hasta un decorativo elefante de porcelana. Camino y hago memoria sobre estos primeros meses en los que he compaginado la peluquería con la investigación, más de lo primero que de lo segundo, hasta que a mediados de septiembre empecé a ejercer de canguro armado. Muchos de los encargos que llegan a la agencia de don Dimas los resuelve Óscar, su sobrino y segundo de a bordo, sin moverse del ordenador. Experto en delitos informáticos, en sus ratos libres, que no son muchos, Óscar ejerce como mi pareja de hecho, o de desecho, según cómo funcionen las cosas en nuestra relación de pareja abierta, cada uno en su casa o los dos en la mía, porque la suya, un estudio de treinta metros abarrotado hasta el techo y sin armarios empotrados me produce claustrofobia y desata en mí una incontrolable pulsión de orden y limpieza.

La ética, implacable y personalísima, de don Dimas no le permite aceptar casos de adulterio o investigaciones sobre absentismo laboral y otras miserias cotidianas, aunque gracias a las presiones de Óscar la agencia posea hoy sofisticados métodos para inmiscuirse en las vidas ajenas. Tampoco son del agrado del viejo detective los temas de espionaje. Óscar me contó que su tío había echado abruptamente de su despacho a un testaferro político que trató de encargarle el seguimiento de un compañero de filas al que sus jefes querían defenestrar aventando un presunto escándalo sexual. Dejando a un lado mi trabajo de niñera, en el último año sólo intervine en el rescate de una chica de dieciséis años que se había fugado de la férrea tutela familiar para caer en las garras, no menos férreas, de un chulo de barrio, camello y proxeneta. No fue un trabajo demasiado duro; el canalla estaba a punto de quitarse de encima a aquella rémora enamorada que se negaba a prostituirse por amor, al macarra y a las sustancias estupefacientes que manejaba. Madrileña por tres costados, con un cuarto de gallega, nunca supe apreciar la leyenda del Pichi castizo, con aquello de (cito de memoria) «Las modelo y estructuro y las saco más de un duro, pa gastármelo en mis vicios y quedar como un señor». Un chulo es un chulo, con música o sin ella.

De mis meditaciones me saca el irritante soniquete del móvil. ¿Será el mío? No me he molestado en personalizar el tono estándar del aparato a mi gusto, detesto dar más pistas de las necesarias. El problema es que muchos ciudadanos hicieron lo mismo que yo, nada, y cuando suenan las notas mecánicas de la telefonía somos multitud los que dudamos antes de buscar en bolsos y bolsillos el indiscreto artilugio. Esta vez es el mío…

Era la llamada del deber, don Dimas me citó para el día siguiente, en su despacho de la Gran Vía, que ha conservado y mejorado tras la remodelación del edificio. Las lóbregas oficinas de antes han sido sustituidas por las instalaciones de un hotel que ocupa las cuatro primeras plantas del inmueble; la agencia reside en las alturas, a las que ahora se accede por un ascensor inteligente. La jaula terrorífica del viejo elevador debe reposar en algún museo sobre la prehistoria tecnológica, recordando sus mejores años, cuando embarcarse en ella era un peligroso albur, y sus sacudidas espasmódicas, sus chirridos horrísonos y su fatídica costumbre de quedarse entre dos pisos llenaron de pesadillas los sueños de muchos usuarios en sus últimos años, sobre todo de los que accedían por primera, casi siempre última, vez al siniestro calabozo móvil, con su luz mortecina y sus paredes emborronadas de grafitis con mensajes de socorro, maldiciones apocalípticas y frases groseras.

Óscar ha salido ganando con la remodelación, su tío le ha liberado del cubículo en el que convivía con los archivadores y algunos muebles desahuciados y ahora ocupa un despacho más amplio y con vistas. Hace unos días que no nos vemos y me dispongo a echarme en sus brazos cuando accedo a sus dominios, pero él mantiene a raya mi efusividad con un perentorio movimiento de su mano izquierda (la derecha la tiene adosada al ratón de su ordenador).

—Perdona, cariño, pero no me interrumpas, estoy a punto de… A punto de cagarla, malditos sean Bill Gates y toda su parentela… se ha colgado otra vez…

Espero pacientemente a que se desfogue y omito, para no ofender la sensibilidad de los presuntos lectores, la retahíla de exabruptos y obscenidades que convierten su agraciado rostro en una máscara de vudú. Me siento en una silla frente a su potro de tortura hasta que, repuesto del acceso, se levanta para inclinarse frente a mí y besarme fugazmente en la nariz; desde su metro ochenta y algo la genuflexión no le permite llegar más abajo y yo me niego a colaborar levantando la cabeza para ofrecerle mis labios carnosos, sensuales y enfurruñados.

—Ya veo que te alegras de verme, pero no te haré perder tu valioso tiempo, así que vamos al grano.

Más que grano, va a ser un forúnculo, un fastidioso encargo de don Dimas, que hoy no ha venido a la oficina y que se va a librar de mis objeciones. Un encargo atípico, de los que no suele hacerse cargo la oficina, por lo que intuyo que debe de ser un compromiso de mi venerado jefe, compromiso que incluye mi asistencia a una boda de alto copete y baja estofa, según los datos que aparecen en el detallado informe que me han preparado. No tengo nada en contra, ni mucho a favor, del matrimonio, no es eso, pero detesto los ágapes nupciales, las bodas (también los bautizos y las comuniones) donde se aglomeran, en un estado de fingida cordialidad y forzada euforia, amigos, parientes y conocidos de dos tribus con frecuencia hostiles pero dispuestas a entroncarse, hasta que la muerte o el divorcio las separe. Detesto los brindis patosos, los menús cuarteleros (aunque incluyan caviar y langosta, todos lo son, pues cocinar para una multitud siempre tiene sus gajes y la cantidad desmerece la calidad). Odio a los niños escandalosos e hiperactivos, a las comadres chismosas y a los borrachos graciosos, tengo prohibidas las tartas, nupciales o no, abomino del baile agarrao con desconocidos y, además, nunca tengo nada que ponerme cuando me invitan a uno de estos saraos. (Por cierto, tengo que consultar si puedo incluir en mi lista de gastos un modelito decente al que ya le tengo echado el ojo.) Hay que sacar partido de las adversidades.

Al menos el banquete nupcial no se celebrará en uno de esos salones con pretensiones faraónicas y estética fallera y presumo que no tendré que asistir a ritos de humillación, de vergüenza ajena y de género, como la subasta de la liga de la novia con exhibición de muslo y griterío de verracos. En uno de estos eventos a los que tuve la desgracia de asistir propuse que, puestos a ello, podrían subastar directamente a la novia en una versión actualizada del viejo derecho de pernada. El convite del feliz enlace entre Mercedes de Acevedo Martínez (lástima de segundo apellido) y Pedro Luis Pacheco y Alarcón tendrá lugar en la finca que posee la familia de la novia en las proximidades de El Escorial (la exacta ubicación de la finca El Pedrosillo figura en el mapa adjunto a la invitación).

La misión que se encomienda a mi discreción y perspicacia consiste en no perder de vista a uno de los invitados, futuro cuñado de Mercedes, hijo pródigo y oveja negra de los Pacheco y Alarcón, con antecedentes penales por hurto, apropiación indebida, conducción temeraria y tráfico (a pequeña escala) de estupefacientes. Lo que se dice un diamante en bruto que no ha pisado la cárcel, pero no ha salido de los juzgados, donde los funcionarios le saludan por su nombre de pila, Federico, Freddy para sus amigos y cómplices.

Lo de pegarme como una lapa al interfecto no me parece un plan muy seductor, y es probable que al bueno de Freddy tampoco se lo parezca. Aprovecho la coyuntura para vengarme un poco del desabrido recibimiento de Óscar.

—¿Hasta dónde debo llegar? Si me propone terminar la velada en la alcoba de su cuñada, supongo que tendré que seguirle la corriente para que no se lleve el joyero.

—Llega hasta donde tengas que llegar en el sagrado cumplimiento del deber, aunque tengas que mezclar el trabajo con el placer. Aquí tengo unas fotos, para que le reconozcas, y creo que tiene esa pinta de canalla que hace estragos entre las mujeres, sobre todo entre las mujeres maduras.

Me limito a fulminarle con ojos de Gorgona cabreada; la mesa del despacho, que nos separa, me impide acciones más contundentes, como retorcerle los pulgares o partirle un labio. Una de estas miradas basta para dejar de piedra a cualquier mortal, pero Óscar ya está petrificado y, además, tiene la respuesta preparada.

—No es tu caso, desde luego, lo digo porque la primera denuncia por apropiación indebida se la endosó una viuda de cincuenta y ocho años a la que desvalijó durante un breve idilio. Era una buena amiga de su madre y al final la cosa no pasó a mayores… Aquí tienes las fotos de Freddy.

No son las fotos de frente y de perfil de una ficha policial: la primera es un retrato, casi un primer plano, con la mano izquierda apoyada en la mejilla y un mechón de pelo rebelde cayendo sobre su despejada frente, una pose que parece mil veces ensayada y preparada para escribir en un ángulo una dedicatoria de amor; éstas la debía de encargar por docenas. La segunda es una foto de grupo en la que ocupa el centro de la imagen, flanqueado por dos colegas de menor estatura a los que ampara en fraternal abrazo, aunque a lo mejor los está sujetando para que no caigan por tierra, o ellos le están apuntalando a él, porque los tres amigos comparten la mirada perdida y el belfo colgante de los borrachos. La tercera… me lo suponía y lo temía… en la tercera y última de la serie está en traje de baño, más esbelto que atlético, embutido en un slip al borde del tanga, marcando músculo, no mucho músculo, y paquete, no mucho paquete. Óscar esboza ahora una sonrisa, mueca sarcástica, que trato de borrar de su cara.

—Está como un queso, lástima que mi dieta me prohíba los lácteos; si consigo mantener a salvo mi bolso no te digo yo que…

—Pero si es un alfeñique que no tiene ni media hostia.

Ahí le quería ver, su expresión ha cambiado y sólo le falta golpearse el pecho con los puños y proferir el grito del macho alfa que ve su primacía en peligro. Tengo que reconocer que el ataque no le dura mucho, se repone y adopta un tono profesional cuando despliega sobre la mesa un detallado croquis del escenario de la bacanal. La fiesta se celebrará en los jardines de la residencia, una gran carpa con hechuras de jaima del desierto cobijará las mesas reservadas para los invitados. Un círculo rodea la ubicación de la que me corresponde como invitada intrusa: es la mesa de los jóvenes solteros y las hembras casaderas, una equis señala mi puesto, entre el adonis delincuente y un primo de la novia que atiende por Jaime; el resto de las plazas las ocuparán la hermana pequeña de la novia, dos amigas de la desposada y dos individuos sin identificar, compañeros de trabajo del contrayente, que ejerce de broker en una entidad bancaria fuera de toda sospecha. Dos buenos partidos para una chica sin muchas pretensiones, como yo, que debo de ser la mayor de la mesa, nada que el maquillaje y la cosmética no puedan disimular convenientemente (no en vano soy una profesional de la materia, aunque no pienso disfrazarme de Lolita). Pero falta algo, necesito una coartada convincente para infiltrarme en tan selecta sociedad.

—¿Voy de parte de la novia o del novio?

—Se supone que eres amiga reciente de la novia, os conocisteis en París hace seis meses, cuando asistíais a un curso de cocina francesa, y no os habéis vuelto a ver desde entonces… A ella le pasaremos alguna foto tuya para que te reconozca, a ti no te será difícil identificarla, porque será la única novia de la fiesta. Tienes una semana para prepararte como una auténtica cordon bleu…

—El problema es que no tengo nada adecuado que ponerme para un evento de tan altos vuelos, así que tendré que incluir la compra de un modelo ad hoc en mi cuenta de gastos.

—¿Qué tal ese vestidito negro, que te queda tan sexy y combina con cualquier cosa?

—¿Quieres que vaya de negro a una boda, como una joven viuda ansiosa de nuevas experiencias? No gastaré mucho y seguro que el traje me vendrá al pelo para otros trabajos en los que tenga que utilizar mi glamour.

—Bueno, si gastas demasiado te lo podremos ir descontando del sueldo en cómodas cuotas.

Conmovida por tanta generosidad, estoy a punto de marcharme cuando Óscar me retiene.

—Aún no hemos terminado; tu misión consistirá sobre todo en impedir que Freddy entre en la casa, no tiene por qué hacerlo, los aseos de los invitados están en la zona de la piscina y sólo los familiares de la novia pueden entrar y salir de la residencia, que además cuenta con su propio personal de servicio…

—¿Piscina? A lo mejor me tengo que comprar también un traje de baño, o bañarme desnuda, que sería un buen método para llamar la atención del golferas ese.

—Y para que te pongan de patitas en la calle; los señores De Alarcón son muy religiosos, un hermano de la madre es sacerdote y ocupa un puesto relevante en los Legionarios de Cristo.

—Un tipo con suerte, porque creo que después de lo de Maciel hicieron un ERE y la mitad de la cúpula se fue a la calle. –Óscar no se muestra muy receptivo con mi sentido del humor, que se me ha disparado esta mañana, y no entra al trapo.

—Aunque tu tarea principal es impedir que el zorro entre en el gallinero, tendrás que vigilar también si mete mano en algún bolso o seduce a alguna dama respetable para quitarle las joyas.

—No me digas que también es prestidigitador o practica el hipnotismo. Además, si le veo, ¿qué hago? No creo que pueda detenerlo y, desde luego, no pienso llevar pistola, porque no me va a caber en el bolso y no venden trajes de fiesta con fundas para armas…

—Si ves que hace algún movimiento extraño, tendrás que informar al jefe de seguridad de la familia; se llama Roberto Gandarias y ya se presentará él mismo. Es un viejo colega del tío Dimas y probablemente el que nos ha pasado el encargo.

El traje que he elegido sólo tiene un problema: es demasiado barato; al final mis jefes me han dado un presupuesto de 200 euros y sólo cuesta 87 y, además, Fina Segura, nombre de guerra de mi amiga Josefina Segura y de su tienda de Chueca, está dispuesta a rebajármelo y hacer unos arreglos para que me quede como un guante. Aunque espero que no: con mis medidas las ropas muy ceñidas me suelen dar cierto aire de embutido, de lujo, pero embutido. Soluciono la baratura del producto añadiendo unos zapatos de ZP, la tienda de al lado, y un bolso importado del mismísimo Bollywood. Todo por 180 euros, los 20 restantes los invierto en un libro de cocina francesa para principiantes que no tiene desperdicio, aunque la variedad de tartas y pasteles recibiría la condenación eterna del doctor Crostignac y sus discípulas. Pienso experimentar en mi cocina alguna de estas recetas por razones profesionales, el oficio de detective requiere a veces este tipo de sacrificios. No creo que el estómago sea el mejor camino para llegar al corazón de un hombre, a no ser a través del colesterol, pero tengo ganas de ver la cara que pone Óscar cuando pruebe mi Tarta Tatin o mi boeuf à la bourguignone... Hasta ahora el género de cocina que practico podría denominarse à la bonne de Dieu, cocina ecléctica improvisada con las exiguas y a veces exóticas reservas de mi frigorífico. Tras dos experimentos fallidos, tres días antes de la boda consigo que Óscar pruebe mi Tatin sin que se le atragante el hojaldre, ligeramente requemado, de la tarta.

Llegado el gran día, y superada la prueba del espejo de Blancanieves, abordo mi Saxo, ligeramente abollado, que está pidiendo a gritos un Plan Renove, y sólo tardo hora y media en recorrer los 48 kilómetros que separan Madrid de El Pedrosillo.

Entre los vehículos aparcados en la rotonda que se abre frente a la mansión, mi cochecito parece la calabaza de Cenicienta antes de la varita mágica. El aparcacoches, uniformado con camisa blanca y pajarita, está a punto de mandarme al aparcamiento de servicio, con autoservicio, supongo, pero, tras revisar concienzudamente mi invitación, se somete a la fatalidad del destino y acepta las llaves que displicentemente dejo en sus manos. El amigo Gandarias sale al quite, ni siquiera le ha hecho falta mirar mi foto para reconocerme: mi destartalado vehículo habla, y no muy bien, de mí y sobre todo de mis circunstancias.

El decorado nupcial del jardín hace funambulismo sobre esa delgada línea que separa lo sublime de lo ridículo. Todos los elementos son de buen gusto, pero hay demasiados elementos, demasiadas guirnaldas, demasiados lazos, incluso demasiados camareros: el escenario tiene un punto «ostentóreo», que hubiera dicho Jesús Gil, el extinto déspota de Marbella. Un maître que debió de aprender su oficio visionando películas de Hollywood y teleseries fashion consigue chasquear sus dedos para llamar a un subordinado solícito que me conduce a una mesa situada en la periferia del evento, tal vez para mantener a Freddy apartado de la tentación. Cuando arribo a mi destino compruebo que soy la última en ocupar su asiento; la puntualidad es la cortesía de los reyes, pero yo soy republicana. Además, mi retraso concita la atención de los comensales y Freddy en persona se adelanta al camarero para ofrecerme la silla y juraría que aprovecha la ocasión para echar una ojeada por mi generoso escote, generoso para las miradas lascivas de los machos y las ojeadas comparativas y competitivas de las hembras. No sé si alegrarme o tentarme el collar de coral sin pulir extraído de las profundidades del mar Rojo y del joyero de mi amiga Matilde.