2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Sobre un apacible pueblo pampeano y sus alrededores se echó como una sombra negra la aterradora percepción de que cuando los muertos no descansan en paz, son capaces de todo para llegar a conseguir justicia. La racionalidad policial de Ramírez le lleva a pensar en un hombre perturbado que perdió todo freno. Pero más allá de lo visible, hay cosas que Ramírez desconoce, o no quiere creer. ¿Era posible que todo lo hubiera desatado una influencia más allá del plano terrenal, el Nag Mapu, perversamente conducida? Una vez en el terreno y con la ayuda de su amiga rusa Irina, el investigador deberá poner en juego toda su capacidad para resolver este misterio antes que todo termine en una masacre. Para hacerlo, Ramírez se obligará a dar lugar a otras hipótesis que combinan lo sobrenatural, las viejas leyendas mapuches, un hombre con un pasado turbio, una familia rota, y la sombra del Estado represor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 616

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

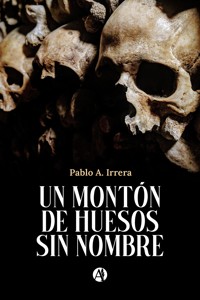

PABLO A. IRRERA

Un Montón de Huesos sin Nombre

Irrera, Pablo A. Un montón de huesos sin nombre / Pablo A. Irrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-4098-0

1. Novelas. I. Título. CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Epílogo

A modo de cierre

A Claudia, faro y motor de mi vida.

A mis hijos Sofía y Nicolás, por quienes respiro.

También a Manchas, que me hace compañía mientras escribo.

1

Argentina, Año 2007

Las noches de Gregorio eran iguales desde hacía muchos años. Desde antes de renunciar a su trabajo en La Antonia. Mucho vino y ginebra para anular la memoria.

Pero antes de esta realidad, Gregorio supo ser otro. Cristiano creyente, hombre de a caballo, versado en los menesteres rurales, imprescindible casi cuando aún la mecanización no era ostensible en algunas tareas.

Fue también hombre de confianza del patrón; trabajador, pero además ladino y ventajero. No era del agrado de sus ocasionales compañeros de juego, quienes veían en él a un granuja deseoso de arrebatarles en mala ley sus míseros salarios. De hecho, lucía en su cuello la cicatriz de un facón rencoroso poco afilado, que de ese modo le había perdonado la vida. “Jesusito así lo quiso” era su respuesta ante la pregunta inevitable, ya que no se molestaba en ocultar la fea sutura con un pañuelo.

Pero más allá de esto, el viejo Gregorio cumplía con sus tareas a conciencia. No fumaba, ni bebía más de un vaso de vino con la cena. Así fue durante su juventud y hasta rondar los sesenta.

Soltero, no se le conocieron parejas estables, aunque no era de esquivar mujeres cuando se le presentaba la ocasión. Tenía un profundo respeto por sus padres, a quienes reverenciaba más allá de lo usual. Siempre que volvía a su casa, llevaba algún regalo comprado en el pueblo para su madre, algo que ella pudiera lucir con orgullo. “Me lo regaló m’hijo” diría al visitante ocasional.

Pero el día que murió, ya octogenaria, la inestabilidad emocional de Gregorio salió a la luz. De regreso del cementerio, se tiró en su camastro y se durmió mirando el techo. Se dejó estar allí dos días enteros. Cuando ya no pudo llorar más, se puso de pie, salió, fue al almacén, y pidió una botella de ginebra. Se volvió al rancho, se tiró en la cama y comenzó a beber.

No volvió al trabajo por un mes. Cuando el Salustio Encina lo fue a buscar, lo encontró tendido en el piso, sin conocimiento y rodeado de varias botellas. Lo subió a la camioneta y lo llevó a La Antonia.

En la estancia se repuso lo suficiente como para volver a lo suyo. Pero no volvió a ser el mismo. Comenzó a emborracharse seguido, dormitaba entre tareas, y a pesar de que se le perdonó esta desidia en favor de sus servicios, el mismo Gregorio sabía, en sus momentos de lucidez, que había iniciado un camino sin vuelta atrás.

Un par de años después decidió terminar, y se presentó ante el patrón.

Golpeó con firmeza a la puerta de su oficina. Desde adentro se oyó una voz invitándolo a pasar. Abrió la pesada puerta de roble e ingresó a la habitación. Ésta se hallaba dominada por un imponente y pesado escritorio de estilo antiguo adornado por algún relieve, un amplio ventanal con cortinas claras, y un piso de parqué debidamente lustrado. Sentado al escritorio se encontraba leyendo unos papeles un hombre septuagenario, de cabellera rala, y un rostro surcado por finas arrugas. Aunque vestido al uso campero, sus ropas denotaban claramente un origen distinto al de la peonada.

—Permiso, patrón.

—Adelante, Gregorio, adelante ¿Qué se le ofrece?

—Renuncio, patrón. No puedo seguir más.

El hombre lo miró entre sorprendido y aliviado. Gregorio estaba trayendo últimamente más problemas que ventajas. Aun así, no muy convencido intentó persuadirlo:

—Mire, Gregorio, no haga eso. No es necesario. Si es por su problema, podemos buscar algún profesional que le ayude a superar estos momentos. Piénselo bien, ¿de qué va a vivir…?

—No, patrón – lo interrumpió su peón –. Ya lo medité. Usted ha sido bueno conmigo, pero no puedo seguir así, faltando, arruinando las cosas, poniendo en peligro a los demás.

El incidente volvió a su memoria en un flashback. El muchacho que pierde el equilibrio metros delante de la trilladora, Gregorio semidormido al volante, los gritos desesperados, Salustio arrojándose de un salto sobre él para detener el vehículo antes de que terminara de destrozar al peón…

Quizás fue en ese momento, cuando intentó disimular ante todos la embriaguez que lo vencía, que decidió que ya era tiempo de irse. Quizás no.

El hombre que tenía enfrente se puso de pie, rodeó el escritorio y se paró frente a Gregorio. Su estatura, otrora imponente, aún seguía siendo respetable. Gregorio bajó instintivamente la vista, pero se repuso.

—Mire, Gregorio. Yo respeto su decisión. Si cree que es lo mejor, está bien. Igual usted tiene siempre las puertas abiertas.

—Gracias, patrón.

—Ahora voy a hablar con el contador para que le haga la liquidación. Quédese tranquilo.

Le alargó la mano y Gregorio se la estrechó. Al salir de la habitación, sintió que el paso dado era el correcto. Suspiró profundamente, y se largó a su casa.

Dos días después volvió para cobrar la liquidación prometida; al llegar, preguntó por el patrón y se le respondió que había viajado a Buenos Aires. Lo enviaron con un empleado administrativo de la estancia. Éste, tras haberle hecho firmar unos papeles, abrió un sobre y sacó el dinero que contó delante de él. Cuando Gregorio se disponía a retirarse, el empleado le comentó que había algo más. Un sobre. Se lo tendió.

—¿Qué es esto?

—Una gratificación adicional por los servicios prestados.

—No entiendo... – balbuceó.

—Antes de salir, el patrón me lo entregó con el encargo de dárselo en mano. No dijo más.

Gregorio tomó el sobre que le daban. No solo era un papel, pues al tacto y por el grosor, era evidente que había una abultada suma de billetes. Evitó la tentación de abrirlo en ese momento, se despidió y volvió a su casa.

Llegó al anochecer, cuando los grillos y ranas de los zanjones habían iniciado su contrapunto nocturno. Se sentó en su cama, extrajo el sobre de su camisa y lo depositó sobre la mesita de luz.

Sacó una botella de ginebra de debajo del lecho, se echó un trago, y se quedó mirando el sobre un rato, pensativo. Por fin, se animó a tomarlo y abrirlo. Lo hizo con cuidado, para evitar romper algo de su contenido. Como había supuesto, adentro había un fajo abultado de dinero, una suma con la que podría vivir sin trabajar varios años, tal vez el resto de su vida, si se jubilaba y lo administraba con eficacia. Pero este era un tema discutible, ya que el alcohol consumía una parte importante de su cordura, y en el poco tiempo que tenía sobrio, se sumía en sus recuerdos.

Junto con la plata también había una nota. Era escueta, y aunque no estaba firmada, reconoció la letra manuscrita de su patrón. “Gracias por todos estos años de lealtad y compromiso”.

La releyó varias veces. Luego la rompió y se echó a llorar. Lloró desconsoladamente un rato. Finalmente se recostó, tomó la botella y lentamente se fue hundiendo en la noche de su borrachera...

…

Un atardecer cualquiera de septiembre, estaba encerrado en rancho, con sus copas y sus recuerdos.

Cuatro años después de su retiro, la situación había cambiado para peor. Gregorio vivía en embriaguez casi perpetua, lo que lo había alejado de las pocas amistades que tenía.

Se despertó con resaca y se incorporó. Rápidamente sintió que en sus entrañas se abría paso algo. Buscó el balde, pero no llegó a tiempo para descargar el vómito en él. Se tomó la cabeza, tal vez temiendo que se le fuera a caer de las vueltas que le daba. Permaneció sentado en el camastro un rato largo, hasta sentirse un poco mejor. Se incorporó a su pesar, y fue a buscar algo con qué limpiar.

Al rato le dio hambre. Se llegó hasta la alacena, de donde tomó un paquete de spaguettis. Salió fuera con un cacharro, y bombeó en él algo de agua. Soplaba un viento norte que había cubierto el cielo de oscuras nubes de lluvia y adelantado la llegada de la noche. Gregorio miró el campo infinito que se perdía en la distancia. Allá a lo lejos, los relámpagos dibujaban un entrecruce luminoso que distraía su mirada y algunos perros expresaban su disgusto por los truenos con un aullido salvaje. Mientras se desperezaba con una extensión de brazos, vio como los breves destellos de la tormenta delineaban la silueta cercana de un remolino de polvo que avanzaba a mediana velocidad en dirección al rancho.

Se detuvo a observarlo con atención, en prevención de que se llegara hasta su casa y la volteara. No era inhabitual que el viento en su derrotero levantara la pedrisca del campo y generara estos “tornaditos” de poca monta. El que tenía enfrente no levantaba más que dos o tres metros del suelo, y se fue aplanando a medida que se acercaba, hasta desaparecer a unos cien metros de la casa. Gregorio esperó un minuto a ver si otro aparecía en los alrededores. Sin novedades, dio media vuelta y entró al rancho.

Encendió la hornalla y puso a calentar el agua. Arrimó una silla a la ventana y se sentó a ver la tormenta. Ya había comenzado a llover lentamente.

—Vamos a ver si refresca – dijo para sí.

El agua comenzó a hervir. Tomó un puñado de spaguettis y los echó a la olla. Buscó un poco de queso sardo en la pequeña heladera, y se puso a rallarlo. Estando en eso, escuchó el ruido de una rama que se quebraba. No le dio importancia. Siguió en lo suyo.

Revolvió un poco los fideos para que no se peguen y los probó. Ya estaban bien. Buscó el colador y le echó la pasta.

Mientras en el colador el agua se escurría, afuera la lluvia había aumentado la intensidad, de la mano de un viento que comenzaba a soplar con más fuerza y doblaba los pocos árboles que daban sombra al rancho. Gregorio oyó un fuerte ruido fuera de su hogar.

—Lluvia de mierda, ¿qué habrá tirado?

Miró por la ventana escudriñando en la oscuridad. No distinguió nada, por lo que se acercó a la puerta y la abrió. Allí en las tinieblas, otra puerta se golpeaba con fuerza bailoteando al compás del viento. A unos metros, Gregorio tenía un pequeño cuartito de chapa donde guardaba algunas viejas herramientas, un pequeño galpón que él había ayudado a levantar a su padre. El recuerdo lo emocionó. Se recompuso enseguida.

—Lo único que falta es que se me venga abajo el galpón.

Buscó un viejo impermeable y se lo puso antes de salir. Afuera, la lluvia era intensa, y el viento seguía soplando. Tomó una linterna y enfrentó la tormenta. Rodeó el rancho, alumbrándose con la tenue luz, tratando de pisar firme para no resbalar y caer en el barro.

Por fin llegó al galponcito, cuya puerta se abría y cerraba por efecto de la ventisca. Era una puerta sin cerradura, apenas un viejo picaporte para empuñar y abrirla, y un pequeño gancho para asegurarla. A fin de cuentas, ese era un paraje de mala muerte, un caserío de una docena de ranchos separados por treinta o cuarenta metros cada uno, donde todos se conocían. Si todos estaban más o menos muertos de hambre, ¿quién iba a querer robar al otro?

Rodeó el galpón verificando que la construcción se hallase bien para soportar el chubasco, y se metió en él, buscando un alambre o algo para trabar la puerta.

—La mierda!!!

Adentro todo estaba revuelto y tirado o fuera de lugar. No tenía grandes cosas, solo herramientas elementales. “Algún chorro”, pensó. Salió fuera e iluminó alrededor, buscando con la vista al presunto ladrón. No advirtió nada más que agua y sombras que bailaban al compás del viento Volvió a entrar y revisó todo, medio a tientas, ya que el galpón tenía un foco quemado que nunca se tomó la molestia de cambiar, y a la linterna se le estaban agotando las pilas. Más allá del desorden, parecía estar todo. Dudó de sí mismo, “tal vez hice algo en pedo y no me acuerdo”. Podía ser.

Buscó un alambre de fardo que sabía que tenía por allí tirado, y lo encontró. Salió, ató el gancho a un clavo en el marco de la puerta, la aseguró, y volvió al rancho. En su excursión no había reparado en la ausencia de un afilado machete que tenía guardado para tareas rurales, ni en las huellas en el lodo que iban a su casa…

Al regresar a su hogar, se sacó el piloto y lo arrojó a un costado, junto con la linterna. Buscó en la alacena la ginebra y se sentó a beber unos tragos para entrar en calor. Permaneció un rato sentado, mirando sin ver. Por fin se acordó de los fideos ya fríos. Se incorporó con un poco de dificultad, y dio unos pasos vacilantes hasta la mesa donde había dejado el colador. Sirvió su cena con mano temblorosa sobre un plato, desparramando parte fuera de él. Les echó el queso rallado, y comenzó a comerlos acompañándose con la ginebra. A los cinco minutos se desvaneció donde estaba.

Cuando recuperó el conocimiento, recordaba poco. Quizás habían pasado una o dos horas. Abrió lentamente los ojos y fue ubicándose en tiempo y espacio. Afuera la lluvia había amainado, y solamente caía una fina llovizna. En Gregorio se mezclaban una sensación de hambre, cansancio, resaca y un dolor de cabeza que hacía que cada ruido sonara como un cañonazo en su cerebro. Percibió un aroma nauseabundo que solo aumentó su malestar, aunque no le dio importancia.

—Me voy a acostar – se dijo.

Se puso de pie ayudándose con los brazos y fue hacia su dormitorio. En el camino, se detuvo frente a un viejo bargueño sobre el que descansaba un viejo crucifijo. Lo tomo entre sus manos y rezó un padrenuestro en silencio, buscando quien sabe qué respuestas.

—Ay, mamá...– suspiró entre dientes.

Un crujido proveniente del dormitorio lo sobresaltó. En medio de su estado de confusión, trató de coordinar sus pensamientos, indagando por el origen del ruido. Caminó lentamente hacia la habitación, sin soltar el crucifijo. Abrió la puerta, prendió la luz y entró. Dentro del cuarto, el silencio era desusado. El viento había amainado completamente. La llovizna no se sentía. Miró en derredor. Todo seguía en su lugar: la cama, la mesita de luz, el ropero desvencijado, la silla donde en sus ratos de sobriedad acomodaba su ropa; también la vieja foto enmarcada que mostraba a sus padres, jóvenes y recién casados, sonrientes para la cámara...

Gregorio se enterneció con la contemplación de la imagen. Se quedó observándola, como hipnotizado por los recuerdos. Sumido en esta abstracción, se aisló del presente.

La luz de las bombillas eléctricas de la casa titiló. “La tormenta”, pensó. No sería ni la primera vez, ni la última que el suministro de corriente se interrumpía luego de un chubasco movido

De a poco, comenzó lentamente a percibir un susurro. Imperceptible al principio, parecía llegar de todos lados, envolviendo la habitación. Era como una letanía lejana, que no reconocía. Se asustó, y preguntó con voz queda:

—¿Quién anda?

No percibió cambios ni recibió respuesta alguna a su pregunta. Empezó a mirar buscando el origen del sonido pero no vio nada anormal. Tuvo la lucidez de pensar que era delirio provocado por el alcohol, y se tranquilizó un poco. Pero el murmullo, siempre lejano, siempre audible, siguió.

Repentinamente, la ventana se abrió de par en par. El viento volvió a ulular fuera, la lluvia recrudeció. Caminó hacia ella con la intención de cerrarla, pero no llegó. Tras dar unos pasos, sintió un crujido en sus manos. Inexplicablemente, el crucifijo se había partido a la altura del cuello del Cristo. Antes de que pudiera pensar nada, el vidrio del retrato de bodas estalló en múltiples fragmentos que cubrieron todo el piso. El terror se apoderó de Gregorio. Percibía que no estaba solo. Comenzó a aproximarse a la puerta del dormitorio para salir de él, pero las bombillas volvieron a titilar y se apagaron, dejando la casa en tinieblas. El terror lo paralizó.

—¿Quién anda ahí? – atinó a preguntar otra vez, a sabiendas de que no obtendría respuestas ni tranquilidad.

Arrojó el crucifijo e inició un intento de salir apresuradamente, pero en la oscuridad se llevó por delante la cama y cayó pesadamente sobre los vidrios. Tambaleante y sangrando, se incorporó pero volvió a tropezar y caer. Entonces se encogió en posición fetal y cerró los ojos profundamente. Era un viejo conjuro contra el miedo al que recurría cuando pequeño, cuando su abuelo le contaba historias en las cerradas noches de la pampa, y Gregorio al acostarse lo usaba para alejar el temor y dormirse. Cerró los ojos tan potentemente que le dolían, mientras repetía para sí:

—¡Mama, mama...!

A raíz de ello, no vio acercarse la sombra que surgió de la nada con el machete en alto. La hoja silbó un instante y cayó con toda la furia sobre la cabeza del hombre en el piso. Gregorio ya no se levantó.

2

Alguien dijo (y quedó instalado) que el mejor escondite es aquel que está a la vista de todos. Por mi parte, mi experiencia me dice que las probabilidades de ser descubierto están 50/50, tanto si estoy a la vista como si no. De cualquier modo, yo prefiero los lugares públicos.

Tenía que recibir un informe sobre un seguimiento que estaba llevando a cabo como forma de ganarme la vida, y opté por el puente de la facultad de Derecho. Estaba apoyado sobre la baranda, viendo pasar los coches por la naciente avenida Figueroa Alcorta, y relojeando de costado a alguna que otra de las chicas que cruzaban. En eso estaba (mirando a una morocha vestida formalmente y de andar bamboleante), cuando sentí un golpe suave sobre el hombro izquierdo.

—Hola.

—Hola.

El que me hablaba era uno de mis colaboradores, Gianni, que venía a entregarme lo que le requerí.

—Acá tenés, Ramírez. Lo que pediste – dijo alcanzándome una carpeta de solapas.

Uno de cada varios de los que pasaba a nuestro lado nos observaba, y yo no podía evitar sentirme examinado. Sabía que antes que yo, el motivo de las miradas era Gianni. Esto era porque, por más que se esforzara en disimularlo, siempre le salía un toque amanerado: un gesto, la voz, etc. Y esto pasaba porque Gianni era Juan Carlos Spatolaro, peluquero de profesión y gay.

A pesar de haber sido formado yo dentro de una fuerza represiva, que siempre tuvo en los homosexuales y travestis a un blanco de los chantajes, nunca tuve aversión por ellos, ni las prostitutas, ni cualquiera de los grupos parias de esta sociedad paqueta y conservadora. Que cada cual haga de su culo un pito, mientras no joda a otros. El blanco de mis iras pasaba por los asesinos, violadores, pedófilos, y en menor medida, por ladrones y estafadores. La plata vuelve siempre de una u otra forma; una vida destruida, no.

Pero Gianni era muy bueno en lo suyo, de hecho mejor que cualquiera de los canas que conozco. Y lo suyo, además de dar forma a los pelos, era sacar información. Y Gianni tenía un don especial de gentes para hacerlo, que había perfeccionado luego de años de chismerío y cotorrerío como coiffeur. Cuando necesité ayuda para llevar adelante investigaciones, un comisario retirado cuyo nombre me reservo, me dio su teléfono. Nunca supe como lo obtuvo. Tampoco me importaba.

En fin. Abrí la carpeta que Gianni me había entregado. Dentro había fotos y un informe manuscrito. El informe era lapidario. La mujer de marras llevaba días saliendo con tres hombres, mientras su marido (el cornudo que me contrató) estaba de viaje de negocios. La verdad es que ella, ya entrada en años y carnes, no valía gran cosa, pero sí su billetera, lo cual la hacía apetecible a los ojos de quienes buscaban tener cosas de arriba.

—Todos hombres de baja condición económica. – agregó Gianni.

—Parece que le gustan los albañiles – acoté.

—Ajá.

El informe aclaraba que los hombres no se conocían entre sí, ni que existiera una real relación afectiva entre la mujer y sus amantes. En castellano, la mina iba de levante y nada más.

Las fotos la mostraban entrando a restaurantes, lugares de esparcimiento y, por supuesto, albergues. En ningún caso había salido con el mismo hombre más de dos veces.

—Se aburre rápido, ¿no? – apuntó mi colega.

—Eso parece.

Eché una nueva ojeada al informe, y cerré la carpeta.

—Creo que al amigo Gorostisa no le va gustar confirmar sus sospechas.

Gorostisa iba a confirmarlas, aunque hay que ser, o falto de carácter, o muy boludo, o muy enamorado, para no ver cosas tan evidentes como los gastos acreditados a la tarjeta de su esposa durante sus frecuentes ausencias.

—¿Cuándo lo ves?– preguntó Gianni

—Tal vez mañana. Pobre tipo. Todavía esperaba que no fuera cierto.

—La realidad es incómoda, a veces.

Gran verdad dijo Gianni. La realidad puede ser muy incómoda, tanto como que yo tenía que trabajar de alcahuete de cornudos (en su mayoría) para poder sobrevivir luego de perder el trabajo.

Y si algo nunca me había cabido, era ser botón. ¿Que se contradice con la profesión que tuve de policía? Seguramente. El trabajo principal del policía es evitar la comisión de un delito, y cuando no pudo hacerlo por la razón que fuere, detener entonces al culpable. El que tenía ahora (forzado por las circunstancias), era alcahuetear por encargo de terceros. El primero implica, si se quiere, soplarle al Estado con su aval quién, por ejemplo, cruzó una luz roja. En cambio, lo otro se vincula con la esfera de lo privado lo que, según recuerdo dice la Constitución, queda reservado a su conciencia y al Juicio de Dios. Pero, lo admito, desde lejanos tiempos y códigos sociales muy enraizados, la profesión no está bien vista, y me hago cargo. Borges decía que, a diferencia de los anglosajones, ningún muchacho de barrio porteño iba a glorificar a un delator. Un tango aclara que el hombre para ser hombre no debe ser batidor, y por si faltara, entre tantos apodos peyorativos, la policía arrastra desde hace décadas, tal vez desde siempre (y con justicia), el infame de “Botón”.

En fin, se trata de una cuestión controversial para mí por la que tengo un sentimiento de culpa. Pero hay que vivir, y a falta de mejores opciones, esto me daba de comer. Pero no siempre fue así.

Hasta hace unos años, yo era un policía especializado en delitos complejos, lo que de algún modo, me ponía en una posición diferente al de simple botón. Lo mío era resolver problemas, no denunciarlos, y eso salvaba en parte el dilema moral que me aquejaba, sobre todo cuando recién egresado de la academia, confirmé que como en todos lados, hay gente honesta y gente corrupta.

—La realidad puede ser incómoda, pero es la realidad – respondí a Gianni,– y hay un hombre que me pagó por saberla, y vamos a cumplir.

Hubo una pausa. Gianni se despidió.

—Bueno, nos hablamos.

—Sí, chau.

Gianni se fue por donde había llegado, y yo volví a mi tarea de observar mujeres, que al menos a mi modo de ver, justifican el universo.

Pese a lo dicho, quería sacarme el asunto de encima rápido, y llamé a Gorostisa. El hombre a su vez estaba ansioso, así que quedamos en vernos esa misma noche.

Me encontré con Gorostisa en un bar del bajo. Me acomodé en una mesa, y esperé. Diez minutos después, el hombre abrió la puerta del bar, y no más verlo, destacaba por su aspecto de piltrafa consumida por la incertidumbre.

Me buscó nerviosamente con la mirada. Cuando me ubicó, se acercó y sentó en mi mesa, donde yo estaba sorbiendo sin mayor entusiasmo el jugo de paraguas que en el local llamaban café.

—¿Tiene el informe? – preguntó sin saludar.

—Si.

Hice un paréntesis. No era mi intención jugar con el tipo. La mejor forma de no generar más angustia era ir al grano. Le señalé la carpeta.

—Ahí tiene todo.

Gorostisa intentó tomar la carpeta, pero lo detuve con un ademán.

—Las condiciones del trabajo indican el 50% contra entrega, ya lo hablamos.

El hombre vaciló un instante. Luego sacó un sobre y me lo alcanzó. Lo abrí. Dentro había un fajo de billetes. Los conté. Entonces le permití tomar la carpeta.

Gorostisa la abrió. Dentro, junto con el informe de Gianni que tuve la profesionalidad de corregir y pasar en limpio, había un sobre más pequeño con las fotos. El hombre lo señaló.

—Son las fotos –respondí– Haría mejor en leer el informe primero – agregué.

—No, gracias.

Desgarró el sobre y arrojó las fotos, unas veinte, sobre la mesa. Echó una ojeada por arriba y exclamó entre dientes: – Hija de puta...

Volvió a mirarlas detenidamente, una por una, repitiendo en cada una “Hija de puta”, como un mantra. Finalmente, se echó hacia atrás en la silla, abatido.

Lo dejé hablar. Por experiencia sabía que era inevitable, y que nada de lo que yo dijera iba a tener efecto hasta que se descargara. Habló de cómo le dio una casa a todo trapo, de cómo se mataba laburando para que no le falte nada. De las señales que vio y no dio importancia, que se negó a ver. Patrones comunes a estos casos que yo sabía de memoria. Ante eso, siempre ponía cara de prestar atención, aunque poco me interesara lo que escuchaba. Mi trabajo era averiguar, no consolar ni analizar. Para eso, que vaya con un cura o un psicólogo.

Cuando terminó, dije un par de frases de compromiso, pedí la cuenta, pagué y me despedí.

—Si necesita algo más, sabe como ubicarme. Adiós – le dije, y me fui.

Lo dejé solo y cabizbajo, presa de un llanto interior que supongo que contuvo. Ni me pregunté qué sería de él, de su matrimonio, de ella. Algunos casos de engaños terminan con la muerte de algún protagonista, el, ella o el amante. Pero sabía que éste no iba a terminar así. El hombre era un pusilánime. No creo que siquiera rompiera el matrimonio. Aun más, era probable que no le dijese nada, y seguiría adelante con su vida, con la carga de saberse engañado y no tener el valor de decírselo a la cara.

Caminé un poco por Corrientes para despejarme, pasé por una librería donde curioseé las mesas de saldo pero no compré nada. Luego me tomé el subte, y fui a casa.

3

Colonia Erramu era una pequeña población perdida al norte de La Pampa. Debía su nombre a algún vasco pionero, cuyo acerbo se perdió cuando los primeros pobladores pasaron a mejor vida, y ahora que nuevas generaciones tomaban su lugar, a nadie le importaba realmente quien había sido el Erramu de marras. En todo caso, sabían que era el nombre de su pueblo, y eso era suficiente.

Pese a que la llanura era próspera, y en general los pueblos habían crecido, Erramu constituía una de esas excepciones a la regla. Solo había sobrevivido como lugar de paso, donde aprovisionarse y eventualmente distraerse. Hoy por hoy, el pueblo no había crecido mucho desde sus primeros años de vida. Apenas una docena de manzanas alrededor de una plaza, una iglesia pequeña, lo mismo que una delegación municipal y otra policial con no más de cinco agentes. Eso sí, sus pocas calles estaban asfaltadas e iluminadas. Entre ellas la principal, cuya continuación de tierra llevaba a una ruta provincial, distante a unos 15 km.

No faltaban tampoco un club con buffet, algunos pocos locales comerciales, ni la madre de todos los bienestares, la televisión. Las casas, casi todas centenarias, estaban habitadas en general por personas mayores.

Pero la población seguía estable en alrededor de 500 habitantes. Como muchos de los pueblos del interior argentino, Colonia Erramu perdía por goteo a su juventud. Los jóvenes de menos de 30 años en general, luego de hacer sus primeras armas laborales en los campos cercanos, se marchaba a pueblos y ciudades con mayor movimiento, en busca de mejores porvenires; lo mismo con las mujeres. Todo acarreaba un aumento de la edad promedio, y la preocupación de algunos pobladores de una generación intermedia (alrededor de los 40 a 50 años) por detener la sangría.

Pero fuera de éstos, por demás unos pocos, el resto de la población activa miraba pasar la vida, yendo a trabajar a algún campo, o en quehaceres municipales. La excepción a ello se encontraba entre quienes tenían alguna actividad comercial o cuentapropista.

Julio Argentino Ferreira se hallaba entre estos últimos. Era un hombre de unos 60 años que aún conservaba el color negro de sus cabellos, la robustez de su juventud, y la parquedad de su padre. Este le había puesto el nombre de Julio Argentino por Roca, aquel hombre que había desalojado a los nativos de la Patagonia para entregársela al gobierno, que a su vez la repartió entre amigos y favorecedores. Pero el padre de Ferreira solo sabía que Roca la había integrado a la Nación con su Campaña al Desierto y que, como en las películas de Hollywood que había llegado a ver alguna vez, los indios eran los malos. Como fuese, a Ferreira su nombre de pila le tenía sin cuidado. Siempre se había presentado con su apellido, y para la gente era Ferreira a secas, salvo para contados amigos que lo llamaban por su primer nombre.

Desde su juventud, había trabajado en diversos campos, hasta que recaló en La Antonia, propiedad de Manuel Arana. A pesar de su carácter ceñudo, hizo buenas migas con Salustio Encina, hombre de confianza del patrón y que compartía con Ferreira su inclinación por la contemplación en silencio de la llanura inconmensurable, mientras fumaban.

Durante muchos años fue así, hasta que un día cualquiera, comenzó a picarle el bichito de la independencia. Finalmente compró, con un préstamo generoso de Arana, una chatita en buen estado, con la que se dedicó a fletear para las chacras de los alrededores de Colonia Erramu.

De esto ya habían pasado ocho años, en los que había conseguido estabilizarse. También se enamoró de una chinita mucho más joven, con la que convivía en una casita humilde, casi en las afueras del pueblo. Pero nunca dejó de mantenerse en contacto con La Antonia y su gente, lugar al que volvía frecuentemente, sea por el trabajo, sea por el puro gusto de conservar el contacto con su pasado.

Ese contacto también se daba en el pueblo, punto de reunión en definitiva de toda actividad social en la zona. Generalmente, Ferreira, Salustio y otros se juntaban a jugar a los naipes y degustar unos vinitos en el buffet del club, lejos de la muchachada que prefería la plaza para hacer sociales. El buffet del club había sido atendido originalmente por un emigrado griego, que al morir muchos años atrás, había dejado su puesto a un matrimonio cordobés que lo atendía con singular antipatía. Pese a algún intento, no lograron atraer clientela joven; pero ahí estaban los viejos clientes, firmes en el mostrador o en las mesas, consumiendo lo suficiente como para justificar la existencia del bar.

El último viernes de septiembre, Ferreira inició su día como cualquiera. Se levantó temprano con el cantar del gallo, mucho antes de claree el día. Dejó durmiendo a su joven esposa y salió al patio. Por el este, la noche venía dejando lugar al día, mientras el Lucero del Alba se despedía y la inmensa pampa, otrora salvaje, comenzaba a mostrarse en toda su magnitud. Sacó un cigarrillo, lo encendió y lo fumó de pie, apoyado en la pared, sumido en sus pensamientos.

Arrojó el pucho, y caminó unos pasos para estirarlas piernas y aspirar la fresca de la mañana. La primavera venía fuerte este año, y el sol no demoraría no calentar la tierra. Aunque la temperatura era agradable, el sol del mediodía podía tornarse molesto en la ruta.

Presintió que Juana se había levantado. Miró su casa, y la luz de la cocina ya estaba prendida. Volvió sobre sus pasos y entró.

Se acercó a la mujer, tomándola por detrás entre sus brazos, la besó suavemente en los labios.

—Buen día, chinita.

La mujer sonrió a la vez que se liberaba del abrazo.

La pava con agua ya estaba calentándose en la pequeña cocinita, mientras Juana preparaba el mate amargo. Ferreira se asomó a la ventana.

—Hoy va a ser un día hermoso.

—Sí.

—Hoy tengo que llevar unas cosas a reparar a Santa Rosa para Rossi, así que voy a volver tarde.

—¿A qué hora?

—No sé. Muy de noche. Rossi me pidió si podía volver con el motor de un tractor reparado, así que aún saliendo temprano, todo depende de lo que tome arreglarlo. Quizás tenga que pasar la noche allá, así que no me esperes a cenar.

Juana se volvió hacia él y lo abrazó.

—¿En serio, Negro? ¿No podes volver hoy? – le dijo mirándolo a los ojos, como en una súplica.

—No sé. Voy a hacer lo posible.

Se sentó a la mesa, mientras Juana le cebaba unos amargos. Cada tanto, echaba una mirada fuera, como esperando a alguien. Pero su cara impasible hacía imposible indagar en sus pensamientos.

Escuchaba en silencio los dichos de Juana acerca de chismes de pueblo, las novedades de los últimos días, etc. Ella se había habituado a no esperar respuesta a sus comentarios. A su pesar, el hombre que convivía con ella era de pocas palabras y Juana no dejaba de ser la mujer laboriosa y humilde que vivía para su varón, mientras éste trabajaba para traer el pan a su mesa.

Las últimas sombras de la noche se habían alejado definitivamente cuando Ferreira se levantó de la mesa. Tomó las llaves de la vieja pero confiable F 100, salió fuera y la puso en marcha. Juana se acercó a cebarle un último mate. Ferreira lo tomó y se despidió con un beso a su mujer.

—Me voy, chinita. Ya sabés, no me esperes temprano.

Puso primera y salió con rumbo a la calle principal.

Antes de dejar el pueblo, pasó por el mercadito, ya abierto desde temprano. El pueblo también se estaba desperezando, y el movimiento se incrementaba de a poco. Un grupito de chicos que iba a la escuelita situada en las afueras se le cruzó corriendo sin mirar, tan acostumbrados como estaban a la falta de tránsito. Ferreira frenó para evitar arrollarlos, mientras les soltaba una puteada. Hizo un par de cuadras más y se detuvo. En el mercadito compró un paquete de Jockey, sus cigarrillos de siempre, una cajita de fósforos, y algo para matar el hambre en el camino.

—Buen día, don Ferreira. ¿Alguna cosa más?

Ferreira negó secamente al muchacho de la caja; pagó y salió a la calle.

Antes de subirse a la pickup, lo cruzó un hombre en bicicleta, de tez morena, algunos años menor, y de aire despreocupado.

—¿Qué tal, Ferreira? ¿Cómo andan tus cosas?

Ferreira levantó la vista. Al reconocer al individuo, su semblante cambió y el tono de su voz se hizo más afable.

—¡¡Chileno!! ¿Como andás?

—Bien, che. Ahora vine a buscar algunas cosas para La Antonia, así que ando de paseo un poco. ¿Y vos?

—Estoy saliendo para Santa Rosa a llevar cosas. Laburo no falta

—Ya veo. Ferreira, no ando con ganas de pedalear ¿No me tirás hasta la tranquera?

Ferreira buscó en su mente alguna excusa, pero el Chileno era un amigo, un viejo compañero de andanzas, con el que años atrás compartieron momentos buenos y de los otros. Farfulló algo sobre el apuro y que tenía que ir para el otro lado, pretextos ciertos que aun así no eran lo suficientemente convincentes.

—Dale, viejo.– insistió el Chileno.– Además tengo una que te vas a caer de culo.

—Bueno, dale, metele.– se resignó Ferreira, en parte picado por la curiosidad.

Se apoyó contra el guardabarros de la camioneta, abrió el atado de Jockey, sacó un faso y lo encendió con calculada lentitud. Mientras esperaba, miraba distraídamente la calle y frente a ella, la plaza. Algunas mujeres, changuito en mano rumbo al mercadito, la cruzaban con paso cansino. En una esquina, el quiosco de revistas, con el canillita voceando diarios locales, de hecho, los únicos que vendía. A la vuelta de la plaza, la delegación municipal, y junto a ella, la delegación de la policía, con su único patrullero estacionado enfrente.

Le llamó la atención que, justo cuando miraba, salieron dos agentes de la comisaría y, montando en el patrullero, salieron rumbo a las afueras. No porque el patrullero se usara, sino por la hora. “Muy temprano para que se muevan”, pensó para sí.

Mientras, el Chileno arrojaba un par de paquetes a la caja de la F 100. Luego tomó la bicicleta, y la acomodó con suavidad junto a los paquetes.– Listo. ya está. Vamos – dijo

Sin soltar el cigarrillo, Ferreira se subió a la cabina, mientras su amigo rodeaba la camioneta para hacer lo mismo.

Mientras iban saliendo de Erramu, Ferreira interrogó a su compañero ocasional de viaje.

—Bueno, contame.

—Mirá que es un poco fuerte – le advirtió el otro.

Ferreira echó una última pitada, y arrojó la colilla del Jockey por la ventanilla. Sin desviar la mirada del camino, sonrió por primera vez en el día.

—Sos jodido, Chileno. Todo un verso para que te lleve.

—No, en serio. ¿Te acordás de Gregorio?

—¿Quién, Funes?

La pregunta estaba de más. Los dos sabían de quien hablaban.

—Si. Lo encontraron muerto el martes. Pero parece que lo mataron unos días antes.

—¿Mataron?

—Sí. Eso dijo la policía.

—¿Cuando fue eso?

—¿Qué cosa?

—Que te lo dijo la policía.

—No a mí. Ayer estuvieron por La Antonia, y hablaron con el patrón. El fue el que nos reunió a quienes lo conocimos, y dio la noticia.

—¿Qué más dijo?

—Nada más. Solo pidió que rezáramos un padrenuestro en su memoria, y a trabajar.

Ferreira digirió la noticia con cierta sorpresa, pero no expresó ningún sentimiento por el difunto. De hecho, él se había ido de La Antonia un par de años antes que Funes, y solo volvió a verlo ocasionalmente en sus viajes a la estancia, hasta que aquel renunció, y ya no se dejó ver por la zona.

Continuaron el breve viaje en silencio, hasta que llegaron a la entrada de la estancia. Estacionó la camioneta junto a la tranquera, y entre ambos bajaron las cosas de la caja de la Ford. Ferreira volvió a subirse, para proseguir viaje.

—Qué cosa, lo de Gregorio digo, ¿no? – lo distrajo el Chileno.– Andá a saber. Los últimos tiempos estaba siempre en pedo. Y siempre fue medio sucio para jugar.

—No sé, hace mucho que no lo veía.

—Tal vez alguno se cobró alguna tramoya de juego. Siempre le dije que algún día lo iban a hacer cagar por eso.

—Y sí, puede ser por eso... – le respondió sin mucho interés –. Bueno, tengo que laburar. Chau, Chileno.

—Chau, Ferreira. Gracias por tirarme.

Ferreira hizo un ademán de saludo, y se puso en marcha. Al retomar el camino, no pudo evitar echar un vistazo al casco, donde se distinguía al patrullero bajo un árbol.

Mientras enfilaba de vuelta al pueblo, sacó otro cigarrillo, lo encendió, echó una pitada profunda y llenó sus pulmones del humo del tabaco. Mientras lo paladeaba, sonrió para sí.

—Y sí…– dijo en voz alta, como para que lo escuchara cualquiera. – Las tramoyas siempre se cobran…

4

Hay muchas cosas que me rompen soberanamente las pelotas. Una de ellas, no sé si al tope pero seguro en el podio de las tres peores, es estar profundamente dormido, y despertarme unos 10 a 15 minutos antes de la hora señalada al despertador para que este cumpla su misión.

Esa mañana de octubre, fue precisamente eso lo que sucedió, cuando el celular que no tuve la precaución de apagar la noche anterior, comenzó a perforar mis oídos, con la misma sutileza con que un trépano horada la roca.

—¿Quién carajo...?

No terminé la frase. Luego de meditarlo un momento, me decidí a atender. Tomé el aparato y pregunté:

—¿Quién habla?

—¿Ramírez?! – la voz me gritó del otro lado.

—Sí,... ¿quién habla?

—¿Ramírez?! – me volvió a gritar el sordo del otro lado

Pensé en revolear el celular contra la pared, pero me contuve. No tenía plata para comprar otro aparato. En lugar de eso, le respondí con mi suavidad policial característica.

—Acá Ramírez, ¿quién carajo habla?!!

—Ah, Ramírez – me contestó el otro, como si mi respuesta formara parte de una agradable tertulia – Habla Gómez, de la delegación Santa Rosa. ¿Estabas despierto, no?

“Este pelotudo me está tomando el pelo”, pensé. Todavía no son las siete, y quiere que esté levantado. Usualmente lo hubiera mandado a la mierda, pero a esa hora de la mañana las dendritas aún no habían conectado, así que mi respuesta fue suave pero sincera.

—No, Gómez, me despertaste. Que sea importante.

—Bueno, sí, es importante. Escuchame, Ramírez, tenemos entre manos un caso raro, pero difícil, de esos que te gustan. Y no tienen personal disponible...

—¿disponible...?

Gómez es medio bruto, pero no tanto como para no captar al toque la indirecta. Definitivamente tenía la capacidad necesaria para superar la mediocre media del personal al que se refería, y por eso mismo, estar al frente de una delegación de la Federal.

—Bueno, sí. La provincial no tiene gente capaz de encontrarle la vuelta, y los días van pasando...

—¿Cuánto?

—Vamos para un mes.

—Ajá. Y entonces lo llaman al boludo que pasaron a disponibilidad – exclamé con una mezcla indisimulada de exultación y rencor.

En realidad no se trataba de si yo estaba disponible o no, sino que directamente no pertenecía a la fuerza. Los muy guachos me llamaban ahora, luego de que cinco años antes me cesantearan por innecesario, aunque la resolución dijera un tecnicismo y me otorgara una pensión anticipada por problemas de salud, lo que sea dicho de paso, me ponía en el mismo grupo de viejitos que despotricaban contra el retraso de su jubilación. Ahora, con el correr de los años, parecía que llegaba la revancha, aunque tampoco estaba en condiciones de ponerme pesado...

—Mirá, Negro – la voz de Gómez sonó molesta –, no te la agarrés conmigo. Yo soy un simple oficial administrativo de delegación, así que no me rompas las bolas...

Me conocía por “Negro”, pero él no podía jactarse demasiado. Yo lo llamaba para mí, “agujero negro”, una bola morena de grasa que se engullía todo lo que estaba a su alcance. Pero este era un chiste que podía compartir con muy pocos, ya que aunque Gómez era un tipo con buen humor, difícilmente hubiera podido explicarle lo que es un agujero negro.

Por otro lado, con respecto al tema del color de piel y cabello, deben contarse con la mano los policías rubios caucásicos de ojos claros, y que por añadidura no se apelliden Sosa, Jara, García, Gómez,... o Ramírez.

Lo incité a continuar con el relato.

—Bueno, la cosa es que apareció un “fiambre”, bastante mutilado, en un paraje, más específicamente en un ranchito, junto con otro cuerpo en muy avanzado estado de descomposición, prácticamente un esqueleto con algunos jirones de carne podrida, totalmente inidentificable,

—¿Dos muertos?

—Sí, pero uno de horas, y el otro de meses, tal vez años…

—¿No pensaron en algún rito macabro?

—Podría ser, fue una punta. Pero lo descartamos. La zona está limpia, la gente ahí es muy conservadora, católica quiero decir, aunque también algo supersticiosa. Pero no detectamos nada por el estilo. Es todo muy raro, che.

Si. Claro que sonaba raro. Pero aún no entendía la razón de la llamada. Como dije antes, me pasaron a retiro hace cinco años, luego de dos por licencia médica y terapia psiquiátrica. Hasta ese momento, mi carrera policial era, digamos, más que normal. Prometedora, como dicen los malos novelistas. Me había destacado por resolver un par de hechos que habían entrado en punto muerto, y eso permitió que hubiera un par de superiores que se fijaran en mí. A partir de allí hice carrera a una velocidad superior a otros, y luego de 10 años, ya estaba a cargo de una oficina de delitos complejos. Tenía solo 33 años, y un futuro promisorio, como se dice. Me lo había hecho yo solo, sin padrinazgos. Mi viejo había sido gendarme, pero había muerto durante mi adolescencia, así que conocía de armas, pero no más que eso. En cambio, mi abuelo materno, viejo socialista, me había inculcado la lectura, pero no política, sino literaria y de conocimiento, lo que me llevó a probar suerte en la UBA. Sin embargo, luego de un año y medio, decidí que lo policial estaba en mis genes, y me inscribí. El resto ya lo conté. Pero un día todo comenzó a venirse abajo. Todo comenzó con un dolor en la ingle. Algún compañero me sugirió ver al doctor, “son cinco segundos y descartás el garrón de una apendicitis”. Fui al médico, que por supuesto descartó cualquier problema y me mandó a laburar. Pero la luz roja se había encendido, y más allá de la razón, de a poco comencé a controlarme todo. Las pulsaciones, los dolores (molestias en realidad), algún mareo. Lentamente me fui obsesionando con la idea de la muerte, con las dudas sobre el más allá, etc., y me di cuenta de que no quería morir. A todo le encontraba una razón mortal e inapelable. Nada podía ser inocuo. Un cáncer, un infarto, un tumor, incluso una anestesia de la que ya no despertaría. Dormía del lado derecho para amortiguar el sonido de los latidos del corazón, me tomaba el pulso para comprobar que no esté acelerado, miraba el inodoro para verificar que no hubiera sangre entre la mierda, entre tantas cosas que ahora no vienen a la memoria. Y cada una de estas sensaciones iba jalonada de visitas médicas. Siempre con la misma respuesta, “No es nada”. Me hice todos los estudios habidos y por haber: tomografías, radiografías, ecografías, electros varios, sondas por boca y por el culo. Nada. No había tipo más sano que yo. Pero la duda persistía amargamente: “¿y si los resultados estaban mal? ¿O el médico no sabía?”. Nunca iba a estar OK.

Así iba mi vida, a los tumbos, pero piloteándola, hasta que una tarde calurosa de verano, me ahogué. Literalmente me faltó el aire. Abría la boca hasta más no poder, pero el oxígeno no llenaba mis pulmones. Salí a la calle, pero el calor me sofocaba, envolviéndome en un vaho de humedad y vacío. Quise gritar y no pude. Corrí, tomé el primer taxi y fui a la guardia del Churruca.

—Doctor, me ahogo, me falta el aire, deme oxígeno…

El médico me miró tranquilo, me dejó hablar, y finalmente dijo:

—Mire, usted está bien…

“Este tipo, o está loco, o no sabe nada”, pensé en mi desesperación para mis adentros. Antes de que pudiera decirle algo, continuó.

—Mire, su color es normal, no tiene el tono azulado o morado de la falta de oxígeno, piensa y coordina bien. No tiene nada.

—Pero, no estoy inventando nada. Tómeme la presión, haga algo.

—Mire, yo no me voy a jugar la matrícula solo para tranquilizarlo. Usted no tiene clínicamente nada. Usted ha perdido el control y sufre lo que se conoce como ataque de pánico, pero no es algo que yo pueda atender. Quédese tranquilo, ya pasó o está pasando. Pero mañana mismo vaya a ver a un profesional, que lo medique y lo ayude a relajarse.

Hice la defensa de rigor.

—Doctor, yo no estoy loco. No necesito un psiquiatra.

El médico rió.

—No, mi amigo, no hay que ser loco para consultar a un psiquiatra. Por el contrario, consultar a tiempo permite evitar una profundización del cuadro, y retomar la normalidad más rápido. Si no va, lo que va a pasar es que este episodio se repita, y el que sufre es usted. ¿O acaso todavía le falta el aire?

Quería decirle que sí, para demostrarle su ignorancia, que era un burro, que no llegaba a la altura de un practicante, o peor, de un aspirante a la carrera de medicina. Pero no pude. Tenía razón. Con la conversación me había olvidado del tema, y ya respiraba normalmente. Jodido hijo de puta.

Igual, como para que me vaya tranquilo, me inyectó un valium, para que no joda por el resto del día. Pero realmente el tipo estaba en lo correcto. Lo peor había pasado. Ahora tenía que enfrentarme a mis miedos.

Y no fue fácil. Hice terapia con dos o tres psiquiatras, pero no daban pie con bola. Yo seguía paranoico con mis temores, faltando día por medio, retirándome antes de tiempo del trabajo, hasta que finalmente, tecnicismos mediante, me echaron de la fuerza.

De esa manera, tuve que rebuscármela, y así llegué a una psicóloga, que literalmente me salvó la vida. Lentamente fui saliendo, y volví a retomar una vida. Usé algunos contactos, y pude seguir vinculado a mi profesión, aunque por fuera, trabajando free–lance para aseguradoras, compañías de seguridad, y cornudos de ambos sexos.

De este modo llegué a ese día, cuando una llamada desde La Pampa me hizo volver a correr la sangre por las venas…

—¿Cómo se llama la zona del hecho, Gómez?

—Paraje del Indio Muerto, al norte de la provincia. Está cerca de un pueblito que se llama Colonia Erramu. El tema es amplio y tiene sus complicaciones. Pero primero agarrá viaje, y después te paso los detalles.

Había algo que no cerraba. No dejaba de pensar que se trataba de un homicidio, algo que está en el ABC de cualquier policía, por inepto que fuera. ¿Por qué iban a llamar a un tipo de Buenos Aires para eso? Rumié que existía la posibilidad de “quemar” a alguien, y ninguno de ellos quería ser el pato de la boda.

—Gómez, en serio ¿Por qué no lo resuelve la provincial, o ustedes?

—Ya te dije lo que les pasa a ellos, y a nosotros nos falta personal, además de estar fuera de nuestra jurisdicción, ya que no hay delito federal, por ahora.

—¿Qué más hay?

Gómez calló unos momentos.

—Mirá. Una semana después, apareció quemada una casa en las afueras de Colonia Erramu, y su propietario fue denunciado como desaparecido, ya que no se halló cadáver alguno. Mucho para un lugar donde nunca pasa nada. La policía está en bolas, y hay un pedido informal de secretaría de gobierno para que encontremos al responsable o los responsables.

“¿Secretaría de Gobierno?”. Esto ya no venía normal, como dijo Gómez. “Pedido informal”. Nadie de un gobierno se mete si no hay rédito político. O que haya riesgo de que ruede su cabeza. Pero no era Buenos Aires. Hay una gran diferencia entre un crimen en Capital y el conurbano, y un paraje en el medio de la nada: la repercusión en los medios.

—¿Y por qué Secretaría de Gobierno?

—No puedo decirte. En su momento, te dirán...

—Bueno, entonces, ¿Por qué yo?

—Nosotros no podemos meternos, así que alguien tiró tu nombre…

—¿Quién? – lo interrumpí

—No puedo decirte. Pero sus argumentos fueron válidos. No estás activo en la fuerza, tenés experiencia en esto, estás sin laburo…

—Bueno, trabajo en forma independiente – me defendí.

—Da igual. Estuvieron de acuerdo.

Sabía que no debía meterme, no tenía que agarrar viaje. Cuando hay una mano política en el medio de un asesinato, es raro no quedar salpicado. Pero era tentador…

—Supongamos que acepto…ir con ustedes me implica largar asuntos de aquí. Necesitaría una compensación aparte de mis honorarios, y….

—Ramírez – me interrumpió– no me tomes por boludo. No necesito de un informe de inteligencia para saber que tu situación financiera no es impecable. Hay el equivalente de tu sueldo actualizado más viáticos mientras estés involucrado.

—No jodas, tengo un equipo. ¿Y que pongo en la factura? ¿Honorarios por chimentos de pueblo?

—Mirá, no te enojés. Yo también tengo mis fuentes. Agarrá que no te va a venir mal, y no tenés nada que perder.

Touché. No tenía trabajo fijo, la plata escaseaba en mi cuenta más que en la época del festival de bonos.

En ese momento me dio una punzada en la sien. “Tranquilo, negro, no es nada. Un síntoma no es enfermedad”. Pero, ¡ay! Se repitió. “¿y si es un ACV?..”

De a poco, la conversación quedó en un segundo plano. Estaba pendiente del pinchazo. La voz de Gómez sonaba como etérea, mientras yo seguía esperando una nueva punzada. Pero no llegó. De a poco volví a Gómez.

—… así que te paso la data por mail.

Quién sabe qué demonios dijo mientras no le di bola, enfrascado en mis miedos, yéndome para el lado de los tomates. Es probable que no fuera de mucho interés, pero nunca lo sabré. Repentinamente, cambió de tema.

—La rusita todavía trabaja con vos, ¿no?

—Sí.

—¿Sigue igual de buena, che? – insistió mientras un hilo de baba comenzaba a chorrear por el auricular.

—Está madurando dignamente – contesté, tratando de zafar del tipo de charla que se perfilaba.

—Bueno, Ramírez, venite en cuanto puedas. Esta semana de ser posible. Estamos en contacto. – y cortó.

La rusita era Irina. Irina Kopoleva.

Había nacido en la entonces llamada Sverdlovsk, años de la vieja Unión Soviética, en los Urales. Un nombre que no le dice nada a nadie en Argentina, pero antes de 1924, y luego del colapso de la URSS en 1992, se llamó (y llama) Ekaterimburgo, y fue el lugar donde el zar Nicolás II y su familia fueron asesinados. Durante la 2º guerra, allí fueron trasladadas fábricas enteras, lejos de las bombas alemanas, para alimentar el esfuerzo bélico soviético. Y desde entonces siguió siendo el corazón industrial de los Urales. Como tal, también tenía sus centros de formación, y en ellos Irina se graduó como ingeniera de comunicaciones, una tarea que pudo haberle reportado sus beneficios, si hubiera estado afiliada al PC y formado parte de las filas de alguna oficina gubernamental. Pero la joven Irina pertenecía a una generación que deseaba mas contacto con occidente y menos centralismo político. Su familia misma no estaba afiliada, pese a las ventajas que esto conllevaba. Pero su padre no comulgaba con el partido, desde que perdió al suyo en algún gulag de Siberia, a la vez que su madre, campesina trasplantada a la ciudad desde chica, no perdonaba al partido (aunque fuera durante el régimen de Stalin) el traslado de su familia a Ekaterimburgo, justamente por motivos de guerra, ya que su padre no servía para el frente, y fue derivado a las líneas de ensamblaje de armas. Terminada la guerra, ya no hubo granja donde volver, y la vida transcurrió entre la resignación y posteriormente, la crianza de su única hija, Irina.

Cómo Irina llegó a la Argentina, es una cuestión que conforma a aquellos que, como yo, creemos que la vida está determinada por azares que escapan a la voluntad personal. En su carácter de especialista en comunicaciones, Irina debió buscar trabajo en un país en crisis que se venía abajo, y lo consiguió en una compañía naviera. Una noche de 1991, ella debía estar en su casa, pero el encargado de comunicaciones de un pesquero tuvo un accidente e fue llamada a reemplazarlo. Casi con lo puesto y solo una mochila con lo elemental, se embarcó. Nunca volvió. Mientras estaba atracado en Buenos Aires, la URSS desapareció, y la tripulación quedó varada en el Plata. Luego de algunos días, decidió que vagar por el parque Lezama no la ayudaría a volver, y ni siquiera a sobrevivir, y de a poco se fue despegando de sus compañeros de odisea, a quienes ya no volvió a ver.

Caminando una tarde por Balvanera, conoció a un hombre del que se enamoró, y con quien fue a vivir a un hotel familiar de mala muerte, de aquellos semiderruidos, donde conviven los sueños de una vida mejor y la canalla de chulos y bribones.

Pero un día, despertó sola de compañero y acompañada de una semilla incipiente en su vientre. Para entonces había aprendido los rudimentos del porteño marginal, y también ella se fue una noche sin saldar las cuentas, en busca de otro destino. Fue duro, pero Irina era igual de resistente, y de a poco se fue haciendo de una vida, trabajando un poco aquí y allá, criando a Alexei, y acomodándose a las circunstancias.

¿Cómo conocí a Irina? Mientras Irina esperaba en una dependencia por un trámite, alguien me habló de ella, y picado por la curiosidad de conocer a un soviético de veras, y no un ruso escapado de los años 20, me senté a hablar. Conmovido por su historia, y por el pequeño de un año que llevaba en su regazo, me limité a darle una tarjeta y ponerme a su disposición. Solo unos meses después, se puso en contacto. Necesitaba algún lugar para pasar la noche mientras buscaba otra pensión. Fue solo una noche, pero bastó para enamorarme. Entre los llantos de Alexei pidiendo comida, nos la arreglamos para amarnos. Por la mañana se fue, y ya no volvió. Días más tarde me llamó, me dijo donde estaba, que la visitara. Cuando fui esa noche, y puse en claro mis sentimientos, ella fue clara. No podía haber nada entre nosotros, no quería enredarse de nuevo, la vida la había endurecido. Pero me agradecía lo que había hecho por ellos, y me ofreció su amistad. A falta de algo mejor, acepté con la esperanza de encontrar un hueco por donde atacar. Pero después de un par de intentos, me quedó claro que no iba a dar resultado. Después mi problema hizo lo suyo, y cuando comencé a trabajar solo, Irina formó parte natural del proyecto en vista de sus amplios conocimientos, propios de una educación de gran nivel, como asesora, digamos que casi ad–honorem. Como me dio vergüenza, le ofrecí una extensión de mi tarjeta de crédito, para usar en caso necesario. ¡Y vaya que la usa! No hay mes que no se cobre el sueldo en especies, básicamente comida y ropa, al punto que tuve que poner un stop bancario, aunque consensuado con ella, para lavar mis culpas.

Volviendo a esa mañana, después de que Gómez cortara la comunicación, miré el reloj sobre la mesa de luz. Ya eran las siete y veinte, y a mi alrededor la luz del sol se había filtrado por las persianas, disipando las sombras del cuarto y abalanzándose sobre mis ojos rojos de poco dormir, como si fuera a desintegrarme como Christopher Lee en alguno de los Dráculas.

De a poco me hice a la idea de que el día había comenzado, y me dispuse en consecuencia. ¿Por qué diablos las chinelas nunca están donde uno las dejó la noche anterior? Por supuesto, las muy malditas tienen vida propia, y durante el sueño una se va debajo de la cama y la otra al rincón del dormitorio. Cuando por fin pude calzármelas, ya había hecho las flexiones de rigor matutinas, así que obvié los ejercicios de gimnasia diarios, que por otra parte, casi nunca hago, con el pretexto de estar cansado u ocupado, lo mismo da. Este argumento también es causa y efecto de un abdomen, que por suerte aún no es escultural. Y digo esto, no porque no aprecie las virtudes de un cuerpo trabajado, sobre todo con las mujeres (aunque seguramente también con algunos hombres, pero ese no es mi caso aunque sí el de Gianni), sino porque para mi desasosiego, mi barriga ya había iniciado lentamente su camino a parecerse una escultura de Botero. Esto en realidad es una exageración, pero también es un buen acicate para sacudir mi conciencia; eso sin olvidar que el sobrepeso es causa de problemas cardíacos, que por cierto no tengo, pero que no sea el caso.