Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

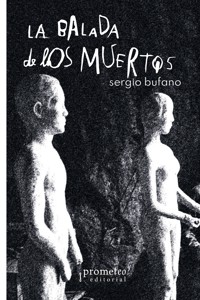

El comisario Valtierra, porteño nostálgico y tanguero, es jefe de la Sección Política de la policía de Buenos Aires y tiene las manos manchadas de sangre. Por todas las torturas y los asesinatos en los que ha participado, un grupo revolucionario lo ha condenado a muerte y deberá ser ajusticiado para vengar a sus camaradas. Entre los miembros de la organización se encuentra El Inglesito, un universitario idealista de provincias que, por primera vez, se verá implicado en una ejecución. Su decisión revolucionaria tropieza sin embargo con sus escrúpulos personales, con sus miedos y la con incertidumbre ante la opción de matar a un hombre. Una bala para el comisario Valtierra es una novela policíaca, política y, al mismo tiempo, éticamente inquietante. Una profunda reflexión acerca de la justicia, el perdón, la culpa, el castigo y todo lo que padeció la nación argentina a lo largo del turbulento siglo XX.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Sergio Bufano, 2012.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: OEBO649

ISBN: 9788490562048

Composición digital: Víctor Igual, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

En mataderos

La lluvia nos ayuda

Desiree

Barracas

En penitencia

Un personaje nefasto

El as de la generala

Matar al espejo

Arolas

Clausewitz

El viaje

Malos pensamientos

Despiertos en buenos aires

Yo no me retiro

Partisano

EN MATADEROS

El ruido de los dados agitados dentro del cubilete y el sonido seco cuando golpeaban y rodaban sobre la mesa de madera se repetía entre sorbos de whisky. Valtierra miró el resultado y sonrió ante los tres ases y el par de cincos.

—Hoy anda con mucha suerte.

—Es por el frío —contestó mientras le pasaba los dados a su compañero de juego—. Cuando hace frío todo me sale bien.

Llevaban una hora jugando a la generala y de tanto en tanto se estremecían por el frío que se colaba cada vez que un cliente abría la puerta para entrar o salir del bar. Si el viento cambiaba de rumbo y soplaba hacia el norte, unas pocas gotas, casi rocío, alcanzaban a colarse en ese breve instante del vaivén.

Bebió otro trago y levantó la mirada hacia la ventana; los vidrios empañados apenas dejaban adivinar las siluetas de la gente que se apresuraba, envuelta en bufandas y sobretodos, para buscar un refugio. La llovizna congelada caía despacio, suspendida casi en el aire, descubriendo la cara helada y húmeda de un invierno que ese año se había presentado excesivamente riguroso en Buenos Aires. Eran las doce del mediodía y el bar Mickey de la calle Sarmiento, a pocos metros de Callao, se enturbiaba con el humo de los cigarrillos y las frituras de la cocina. En el sitio no cabía más que un estaño y una docena de mesas, ocupadas por hombres que se refugiaban, sin emoción alguna, de un clima que había decidido castigar al mundo. Algunos comían milanesas que desbordaban el plato, cubiertas por huevos fritos en un aceite de tan dudosa vigencia que ya ni fuerzas tenía para repartir su aroma. El lugar reproducía los mismos sonidos y los mismos gestos de todos los días; voces altas, risas, y un mozo que ordenaba nuevas milanesas mientras el lavaplatos, detrás del mostrador, se esforzaba con el agua y el jabón y lanzaba la loza a una pila que amenazaba con caerse.

—¿Jugamos otro? —inquirió el perdedor.

—No, prefiero comer algo. Tengo que ir a la oficina y seguramente no saldré hasta la noche.

Valtierra se levantó y fue hasta el mostrador.

—Un especial de lomito y otro whisky sin hielo.

Miró a la mujer que estaba a su lado y bajó la vista hasta las piernas cruzadas; la falda se abría más arriba de las rodillas y supuso que esos muslos que mostraba generosamente debían de tener frío. Vestía un saco negro que cubría un suéter también negro; una pollera corta y botas hasta la rodilla completaban un vestuario quizá demasiado elegante para un sitio como el Mickey. Pero a los comensales no les importaba, ya la habían mirado al entrar y ahora se dedicaban, indiferentes a su presencia, a satisfacer su estómago hambriento.

Comió despacio, masticando lentamente y jugando con las miguitas que se desprendían del pan y caían sobre el mostrador. Alto, corpulento, pelo negro y abundante, vestía siempre el mismo traje de color indefinido; saco ancho y gastado, pantalones demasiado largos que se arrugaban al chocar con sus zapatos negros comprados en la mutual policial. La corbata siempre anudada deprisa colgaba por encima de una camisa de cuello antiguo, también de la mutual.

Echó una nueva mirada a las piernas y observó el libro depositado en su falda: parecía un texto de psicología. Subió la mirada hasta su rostro y trató de adivinar si debajo de esos ojos negros y de esas ropas caras se escondía una bolchevique. Y descartó rápidamente la sospecha. Demasiado elegante y bien pintada para ser comunista. Entonces cerró los párpados, la desnudó, la puso boca abajo y se entretuvo mientras terminaba su lomito y el último whisky.

Miró el reloj y las agujas le recordaron que tenía que ir al Departamento. El programa de esa tarde consistiría en revisar archivos, detenerse una y otra vez sobre un par de fotos, y acabar con los pies congelados mientras tomaba el café aguado de la oficina en vasos de plástico. Iba a ser una tarde tediosa dedicada a revisar prontuarios y rostros de frente y de perfil con fondo blanco. No eran esos los días predilectos de Valtierra. Cuando se enterraba en el trabajo de escriba un malhumor comenzaba a descender desde la cabeza hasta sus zapatos y todo el cuerpo hormigueaba presuroso por salir a la calle. Hoy hubiera preferido ir a su casa a ver una serie en la televisión y comer una pizza acostado en el sofá; o meterse en un cine donde una película de acción le garantizara un par de horas de placer. Cualquier programa era mejor que ensuciarse los dedos manoseando archivos polvorientos y memorizando nombres de judíos salvadores de la patria.

Mejor la calle que esa oficina gris. No importaba el frío o la lluvia, prefería el aire libre, siempre la calle, un vicio adquirido desde joven. En el Departamento observaba a sus colegas burocratizados, sentados en sillas metálicas que se mimetizaban con sus cuerpos y los modelaban como prótesis de acero. Su labor consistía en poner sellos en papeles amarillentos y hurgar en carpetas todavía más gastadas que guardaban toda la memoria y el polvo del país; allí se conservaba la historia de todos los vivos. Y también de los muertos. Cuando los miraba ensimismados en ese trabajo miserable los despreciaba. Sabía que jamás podría tolerar esa rutina. Hoy, resignadamente y en silencio, lo haría. También mañana, pero luego volvería a la calle hasta que el cuerpo indicara que había llegado el momento, entonces se jubilaría. Pero en la calle y no en una mesa de oficinista, con los dedos sucios de tinta.

La mujer sentada en la barra llamó al encargado y preparó sus cosas para levantarse. Era un buen ejemplar y no llevaba corpiño. Creyó que lo miraba a través del espejo ubicado detrás del mostrador, pero al girar la cabeza ella contaba el dinero para pagar, indiferente a lo que ocurría a su alrededor. La vio caminar hacia la salida y la siguió con la mirada. Era alta, con buenas ancas, un poco despectiva, y con cierto parecido a Dorita. Desapareció detrás de la puerta y en la calle, mientras trataba de cubrirse bajo el paraguas recién abierto, casi choca con dos de sus muchachos. Venían mojados, apurados, y en sus caras se leían buenas noticias.

—La encontraron —dijeron casi al mismo tiempo.

Sabía a qué se referían. Permaneció unos segundos en silencio.

—¿Cuándo?

—Hace media hora. Avisaron por radio.

—¿En qué barrio?

—En Mataderos.

El comisario los miró y se sacó el palillo de los dientes. En Mataderos. Qué curioso, en Mataderos. Un minuto antes la tarde prometía una oficina aburrida, y ahora, segundos después, iba a dirigirse a un barrio que conocía bien, un barrio querido y caminado desde siempre. Ni prontuarios, ni encierros. Los muchachos le traían de regalo un magnífico programa para el resto del día. Un trabajo que sacudiría la modorra de la siesta y el aburrimiento del día lluvioso.

No respondió inmediatamente. Durante un buen rato pensó en los detalles que iba a necesitar para lo que se avecinaba. Mientras lo hacía, su mirada quedó clavada en el techo y las manos buscaron en sus bolsillos, sin éxito, el paquete de cigarrillos. Los dos subordinados esperaron en silencio.

—Que sean veinte hombres. Los elegís vos —dijo señalando al más entusiasmado con un gesto que exigía responsabilidad—. Armamento adicional y no más de seis autos.

—Sí, señor.

—Tienen media hora para preparar todo, juntar a la gente y pasar a buscarme por aquí.

Los dos hombres giraron y casi corrieron hacia la puerta cuando Valtierra los detuvo y los obligó a regresar.

Bajó la voz y dijo casi en susurro:

—No quiero patrulleros ni personal uniformado.

Desde el mostrador vio a sus muchachos sumergiéndose en el frío y la lluvia. Son buenos tipos, pensó, jovencitos, a veces un poco atolondrados, pero buenos tipos. Ordenó otro trago y calculó si tenía la ropa adecuada. El de hoy sería un día largo y probablemente la noche se extendería hasta la madrugada. Si nos acompaña la suerte, pensó, podemos tener una buena cosecha. Pero nos vamos a empapar.

Se levantó y caminó con su vaso hasta la mesa donde estaba su amigo.

—Tengo media hora para jugar un dominó, ¿acepta?

—¡Por supuesto! ¿Qué le pasa, está contento?

—Sí, me parece que este va a ser un buen día. Pero no me distraiga porque quiero ganarle.

LA LLUVIA NOS AYUDA

Mientras tomaba su café, el Inglesito trató de establecer la diferencia entre el frío y el miedo. Cada tanto le asaltaba un brusco temblor que disimulaba apretando los codos sobre la mesa o cruzando los brazos sobre el pecho. Lo presentía, lo veía avanzar desde el fondo de su cuerpo segundos antes de que el escalofrío estallara, probablemente nacido desde un estómago que se resistía a beber el café que esperaba dentro de un pocillo en la mesa de formica. Con una certeza implacable, sentía que se aproximaba la sacudida y se preparaba para recibirla tratando de evitar que la gente advirtiera el espasmo. Nacía en algún lugar desconocido y se extendía como la raíz de un árbol desbocado que busca afirmar su cuerpo en la tierra. El calambre subía hacia las piernas y los brazos sin endurecer los músculos ni producir dolor. Temblaba. El cuerpo se estremecía apenas un segundo y él procuraba dominarlo aspirando hondo, tan hondo que los pulmones parecían quejarse por el dilatado estiramiento de los tejidos. Luego dejaba escapar el aire lentamente con los ojos siempre atentos para controlar el entorno. Tomaba más café para que el calor le quitara el frío, porque tenía que ser el frío y no el miedo lo que castigaba su cuerpo. Pero solo conseguía aumentar la sensación de náusea que desde una semana atrás merodeaba su estómago, inflamándole el pecho. Es miedo, pensó. Debo confesármelo porque esa será la única manera de dominar y controlar sus efectos. Hay que conocerse a uno mismo. Pero este clima no me ayuda y la ropa tampoco. Miró a través de la ventana y se convenció de que todo el mundo estaba tiritando de frío, y que era el frío lo que le obligaba a tiritar a él. Compartir con el mundo esa sensación le produjo unos minutos de alivio. Demasiado escasos para sus deseos. Si tuviera un sobretodo quizá no sufriría tanto el miedo. Afuera, la gente que esperaba el colectivo se refugiaba contra las paredes para evitar el viento y luchaba con los paraguas que, con un solo golpe de aire, invertían su figura de hongo para transformarse en recipientes que miraban al cielo. Si fuera verano no estaría tiritando como un infeliz. En verano todo es mejor porque el viento cálido y el sol hacen que sea más fácil dominar el cuerpo, se convenció en el preciso instante en que un nuevo calambre comenzó a gestarse allí abajo, en el estómago, o mejor dicho en el pecho, no estaba muy seguro, preludio de un escalofrío general. Se afirmó otra vez en la mesa con los codos, apretó una mano contra la otra, aspiró aire y esperó la sacudida. Estoy muerto de miedo.

—Estás pálido —dijo Berta cuando se sentó junto a él—. Te noto un poco pálido...

—Estoy muerto de frío.

—Sí, el tiempo está horrible. Pero a nosotros nos ayuda, hay poca gente en la calle. Espero que dure hasta mañana... cuanta más lluvia, mejor.

Pidió un café y miró a su alrededor, distraídamente. Luego dejó las llaves sobre la mesa y esperó a que el mozo se fuera.

—El coche está estacionado en Canning, a veinte metros. La chapa termina en 320 y es azul. ¿Querés creer que no sé qué marca es porque nunca supe de autos? De todos modos no te podés equivocar. Debajo del asiento vas a encontrar un paquete. No cometas infracciones, andá con cuidado y no estaciones cerca de tu casa; dejalo a dos o tres cuadras.

Se tomó el café con rapidez, casi indiferente a la presencia de la gente, aunque en los ojos, quien la conociera, habría advertido un brillo fugaz que denotaba saber qué ocurría a su alrededor. Los ruidos, las conversaciones, la gente que entraba y salía, los pedidos del mozo, el estrépito de los platos al chocar unos con otros en la cocina. Un brillo de atención que pocos, solo los muy amigos, podían percibir. Vestía una falda corta, elegante, el paraguas tenía el mismo color que el piloto que todavía tenía puesto, un pañuelo azul que parecía de seda rodeaba su cuello y estaba maquillada con suficiente discreción como para que no se advirtiera. Todos decían que era linda y si bien el Inglesito no acostumbraba a hablar sobre la belleza o fealdad de sus compañeras, reconocía en Berta a un hermoso ejemplar de mujer. Una belleza distante, es cierto, porque sabía mantener a los varones, fueran subordinados o jefes, fuera de la línea imaginaria que trazaba a su alrededor para evitar malos entendidos.

—Me voy. Todavía tengo mucho para hacer.

El Inglesito trató de disimular su frustración; tenía deseos de conversar y había llegado a la cita con la vehemente ilusión de pasar un largo rato junto a Berta. Necesitaba conversar con ella porque tenía la secreta esperanza de que esa muchacha podría transmitirle la confianza que demostraba en todos sus actos y que él anhelaba en ese momento. El beso que acababa de darle en la mejilla era una prueba. Infundía fuerza y seguridad al apoyar sus labios, lo hacía con la mirada, con el gesto de sus manos; toda ella irradiaba un control sobre su cuerpo y una certeza en sus convicciones que resultaba contagiosa y que varios compañeros le envidiaban. Berta era casi eléctrica en sus movimientos y los ojos poseían el rigor verdadero, no fingido, de aquel que sabe lo que hace. Ella hubiera sido la persona ideal, seguramente la única, para conversar una hora frente a esas tazas de café y luego, más tarde, en algún restaurante que infundiera valor con ese remedio tan eficaz que es la comida y el vino. ¿Con quién podría hablar de su miedo y de las dudas acerca de su propia capacidad para participar en ese acto que hoy atormentaba a su estómago? Desde una semana atrás tenía la cabeza ocupada completamente en lo que habría de ocurrir mañana, sin poder despejar su mente siquiera un instante, un instante que le procurara una paz efímera, pero paz al fin.

Por la tarde se encontraría con Roberto para ajustar algunos detalles. Pero Roberto era otra cosa, un hombre de pocas palabras; el «oso iletrado», como lo llamaban en el grupo y sin duda el mejor apodo que hubieran podido imaginar. ¿Acerca de qué conversaría con él salvo aspectos técnicos que tendrían que ver con la disciplina, el comportamiento, la necesaria serenidad y la obediencia? Roberto era un profesional, un guerrero medieval, aunque en algunas ocasiones disimulara su verdadera vocación con cierta retórica que convocaba a la conciencia, al pueblo y otros escasos conceptos aprendidos en manuales.

Berta era la contracara. Inteligente y sensible, caminaba por el mundo con la seguridad de hacer lo correcto. Los años en la universidad y la militancia estudiantil en el centro de su facultad la habían destacado como una dirigente creíble, arremetedora y justa con sus compañeros. Era hábil para manejar grupos y poseía la cualidad de saber escuchar, sin perder ni un solo detalle, las ingenuas o a veces presuntuosas preguntas y discrepancias de algunos de los jóvenes que entraban vírgenes a las agrupaciones universitarias. Siempre al frente de grupos estudiantiles, ocupaba ahora un cargo jerárquico en la organización y aunque el tono autoritario aparecía en su voz rápidamente si de imponer orden se trataba, también podía ser maternal y comprensiva con aquellos que se estaban fogueando en las listas que disputaban la dirección del centro de estudiantes. Les dedicaba todo el tiempo necesario para darles consejos y educarlos en el difícil arte de la negociación, pero era severa e impenetrable cuando no se cumplían sus órdenes.

El Inglesito lamentó su partida; en los escasos minutos compartidos, los escalofríos habían desaparecido milagrosamente y su cuerpo estaba en paz. Hasta el sabor del tercer café le pareció más agradable. En los próximos minutos, se dijo, cuando nos separemos, comprobaré si esta relativa serenidad solo fue el fugaz contagio de su personalidad.

Más tarde, pocas horas después, se recriminó no haber insistido con mayor energía para hablar durante un par de horas. Cualquier sitio hubiera sido adecuado, aun ese bar en el que se habían encontrado, lleno de gente que fumaba y hablaba en voz alta con la prepotencia que el Inglesito atribuía a la sociedad argentina. Es muy probable que Berta hubiera cancelado sus obligaciones para dedicarse a él y, con su voz, despojarlo de sus dudas, alimentarle la fe y demostrarle que la vida solo valía ser vivida si uno afrontaba las dificultades con coraje y pasión.

Esas dos palabras, a las que ella agregaba Conocimiento, y repetía, conocimiento con C mayúscula, formaban el trípode en el que se asentaba Berta. Era el cimiento de su conducta cotidiana.

La acompañó hasta la puerta y esperó a que ella subiera a un taxi. Luego caminó por la vereda indicada de Canning, tratando de pegarse a las paredes para protegerse, ilusamente, de la lluvia que ahora caía casi horizontalmente desplazada por el vendaval. El automóvil estaba en el lugar indicado. Era un nuevo modelo de Peugeot azul. Se sentó frente al volante y comprobó la documentación, que estaba detrás del parasol, memorizó los datos particulares del que figuraba como propietario y descubrió, tocando con las puntas de sus dedos, el paquete muy prolijo —seguramente hecho por ella— que asomaba por debajo del asiento. Puso en marcha el motor y condujo por calles secundarias sin dejar de mirar de tanto en tanto por el espejo retrovisor.

El limpiaparabrisas bailaba delante de sus ojos y las ráfagas de viento se oían al golpear contra el auto en un vano intento de desviar su recorrido. Los diarios y los noticieros de televisión anunciaban la caída de árboles y peligrosas inundaciones en algunas zonas de la Capital Federal. Prendió la radio y escuchó cuando el locutor, con voz grave y preocupada, informaba de que desde hacía muchos años no se producía una tormenta tan severa y sobre todo, prolongada. Había numerosos damnificados y las autoridades estaban enviando equipos de rescate a los vecinos que veían avanzar el agua dentro de sus casas. El tornado llevaba ya varios días de duración y el pronóstico para la semana anunciaba la continuación de la lluvia y el viento.