11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

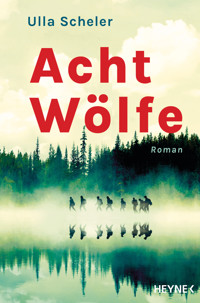

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Wenn aus Funken Flammen werden

Er ist ein Junge mit bunten Kreiden, der Menschen in Bildern auf dem Asphalt einfängt. Sie ist ein Mädchen mit einem dunklen Geheimnis, das niemanden an sich heranlässt. Felix und Alisa. Beide leben in ihrer eigenen Welt, bis sie sich durch Zufall begegnen. Und plötzlich ist es ausgerechnet Alisa, die Felix versteht wie niemand sonst. Zusammen sind sie stark, fast unschlagbar. Bis ein Haus brennt und Alisa von den Schatten der Vergangenheit eingeholt wird ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Ähnliche

Das Buch

Es ist der erste Frühlingstag, als Felix Alisas Bild auf den Boden malt. Keiner von beiden ahnt, wie wichtig sie füreinander sein werden, in dem Gewirr aus Träumen und Versagensängsten, das ihre Tage prägt. Als Felix an seinem Talent zweifelt, fängt Alisa ihn auf. Und wenn die Einsamkeit Alisa einholt, ist Felix an ihrer Seite. Trotzdem bleibt ein Teil von Alisa, den Felix nicht versteht: Albträume reißen sie aus dem Schlaf. Sie bekommt SMS, die sie zutiefst verstören. Felix spürt, dass es etwas gibt, das Alisa ihm nicht erzählt. Wovor hat sie solche Angst? Nach und nach kommt Felix hinter ihr Geheimnis, doch dann taucht die Person auf, vor der Alisa geflohen ist. Und Felix muss sich entscheiden, welche Alisa er liebt: das Mädchen in Kreide oder das Mädchen in der Wirklichkeit.

Die Autorin

Ulla Scheler wurde 1994 in Coburg geboren. Bücher liebt sie schon seit ihrer Kindheit. Nach dem Abitur arbeitete sie in einem Krankenhaus, beim Fernsehen und in einem marokkanischen Hotel. Ihr Debütroman »Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen« war ein großer von Lesern und Presse gefeierter Erfolg. Er wurde außerdem für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2017 nominiert. Die Autorin lebt derzeit in Karlsruhe und studiert Informatik.

ULLA SCHELER

UND

WENN

DIE

WELT

VERBRENNT

ROMAN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Das Zitat von Mary Oliver ist folgender Ausgabe entnommen:

Mary Oliver, New and Selected Poems, Boston: Beacon Press 1992, S. 126.

Copyright © 2017 by Ulla Scheler

Copyright © 2017 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Diana Mantel

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock/Angelina Babli und Tithi Luadthong

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-21351-0V002

www.heyne-fliegt.de

Für Ingo

What is the name

of the deep breath I would take

over and over

for all of us? Call it

whatever you want,

it is happiness,

it is another one of the ways

to enter fire.

– MARY OLIVER –

TEIL 1

10. APRIL

Felix

Manchmal reicht ein Blick, um einen Menschen zu sehen. Deswegen sitze ich in dieser unbequemen Haltung hier auf dem Boden, neben meiner Kreidedose. Meine Finger sind bunt und staubig. Ich male die Passanten, wie ich sie sehe.

Es ist ein erstaunlich warmer Tag, und ich erwarte nichts Besonderes.

Alisa

Immer, wenn ich die Einsamkeit spüre, steige ich in die U-Bahn und fahre durch München, bis ich bei den Bildern bin.

Auch heute. Das Chemie-Praktikum ist für diesen Tag zu Ende, und die anderen Medizinstudenten wollen das erste Eis des Jahres essen. Wie immer lehne ich ihre Einladung freundlich ab – und da pustet sie mir auch schon in den Nacken, die Einsamkeit, meine alte Begleiterin.

Als ich die U-Bahn-Treppe nach oben komme, erkenne ich den Platz kaum wieder. Natürlich – normalerweise bin ich nachts hier und habe die Bilder für mich alleine. Heute geselle ich mich zu den Leuten, die in einem Halbkreis stehen und zuschauen. Die Sonne scheint, in den Blättern der Bäume schwebt ein Rauschen. Die Stimmen der Leute klingen heute heller, ganz klar, als würden sich alle über Glas unterhalten.

Ich sehe, was sie sehen:

Kreidebilder, Menschen auf dem Boden. Sie strecken sich wie Seesterne, sie liegen auf der Seite, die Beine angezogen, kleine Menschenkugeln.

Und zum ersten Mal sehe ich auch den Künstler. In einem lockeren Karohemd sitzt er da und wirft ihr Bild mit leichten Strichen auf den Boden. Er hat außergewöhnlich schlanke Finger, die fast zerbrechlich aussehen, als hätte man Pergament über ein Keramikgestell gespannt. Die Kreide hält er leicht wie einen Pinsel, und trotzdem muss er fest aufdrücken, damit die Farbe kräftig wird und die Schattierung deutlich genug.

Gerade malt er einen kleinen Jungen. Als der Maler aufschaut, folge ich seinem Blick und entdecke das Kind. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, auch wenn der echte Junge eine Sonnenbrille trägt und der Kreide-Junge nicht – er hat die Augen geschlossen. Etwas packt mich – ein kleines Detail –, und ich gehe näher heran. Aus der Nähe fällt mir auf, dass die Proportionen nicht ganz stimmen. Etwas an dem Gesicht passt nicht – die Ohren sind ein bisschen zu groß.

Die Linien wackeln auf dem rauen Untergrund, aber es ist etwas an dem Bild, das mich den Kopf schief legen lässt. Der Künstler wird etwas schneller, hier ein Strich, da noch einer, dann legt er die Kreide zur Seite und ruft dem Jungen zu, dass er fertig sei. Die Mutter, die neben dem Jungen steht, berührt ihren Sohn an der Schulter und umrundet die Malereien, bis sie direkt vor dem Bild steht. Sie sagt etwas zu dem Künstler. Er schüttelt ihr die Hand, und sie lachen darüber, dass sie jetzt auch eine bunte Kreidehand hat. Etwas an dem Lachen des jungen Mannes sorgt dafür, dass ich näher herangehe: Es klingt wie das Lachen von jemandem, der keine Angst hat.

Die Mutter schießt ein Foto mit ihrem Handy und wirft eine Münze in die Dose, die vor den Kreidebildern steht, dann geht sie zurück zu ihrem Sohn. Erst jetzt, als er aufsteht, bemerke ich den weißen Stock, der neben ihm auf dem Boden liegt. Hin und her gleitet der Stock, als der Junge fröhlich losläuft. Auch andere Leute spenden Geld, und der Straßenkünstler lächelt ihnen zu.

Er nimmt einen Schluck aus einer Wasserflasche, schraubt sie zu, stellt sie wieder auf den Boden und dreht sich plötzlich zu mir um, als hätte er mich schon vor Minuten entdeckt. Mein Mund ist auf einmal trocken: Ich kannte nur das Blau seiner Kreidehände, nicht das Blau seiner Augen. Ob er weiß, dass die Leute ihm auch deshalb Geld geben, weil er gut aussieht?

»Möchtest du dich hinsetzen?«, fragt er.

Das Lächeln ist immer noch in seinem Gesicht, aber auch in seiner Stimme, und obwohl es eine Frage ist, habe ich nicht das Gefühl, Nein sagen zu können.

Mein Herz schlägt nur noch schneller, als ich mich setze. Der Asphalt ist warm. Gleich malt er mich.

Wie sieht er mich?

Er ordnet die Kreide vor sich neu und schiebt einige Farben ein Stück nach vorne. Sind das meine Farben? Die Aufregung sammelt sich in meinem Magen, und ich wünsche mir ein Stück Plopp-Folie, um mich beim Zerdrücken der Blasen zu beruhigen.

Dann schaut er auf, und er sieht nicht mein Gesicht an, sondern mich.

Das Gefühl ist sofort da: Wie ein Gummiband um meine Brust, das sich spannt, je länger er den Blick hält. Ich schaue zurück, solange ich kann, dann blicke ich weg.

»Das war schon richtig«, sagt er. »Schau einfach zu mir.«

Also sehe ich wieder zu den blauen Augen. Er lächelt ein bisschen, wie um es mir leichter zu machen, aber sein Blick bewegt sich nicht. Sein Blick huscht nicht umher, um die Proportionen zu nehmen und Schattenwürfe zu kopieren. Sein Blick ist ruhig mit meinem verschränkt, als könnte er alles andere gleichzeitig aufnehmen.

Das Gefühl um meine Brust wird immer enger. Ich will mich irgendwo kratzen oder bewegen, um Erleichterung zu bekommen. Ich will mir die Hände vors Gesicht halten, weil ich mich unter seinem Blick so schutzlos fühle.

Und er schaut mich weiter an, und ich bewege mich nicht.

Strich für Strich.

Er wechselt die Kreide, ein Rechtshänder.

Meine Gedanken toben. Eine Erinnerung nach der nächsten zerren sie hervor – wie in den Nächten, in denen ich nicht schlafen kann, weil ich Moment um Moment vor mir sehe.

Momente von uns. Momente voller Nicht-Einsamkeit. Wie ich mir die Haare abgeschnitten habe. Wie ich mein Facebook-Profil gelöscht habe. Wie ich mich für Medizin eingeschrieben habe. Die ganze Geschichte.

Und er malt weiter, ein Gesicht, das die Angst hoffentlich nicht zeigt, ein ruhiges Gesicht von einem guten Menschen.

Dann legt er die Kreide weg, und sein Blick verändert sich. Das Gummiband schnappt zurück, und Luft strömt in meine Lungen.

Mit wackeligen Knien stehe ich auf und streife mir die Erinnerungen wie Ameisen von den Händen. Wie lange saß ich dort?

Er steht auf, und man erkennt schon an seiner Haltung, dass er Klimmzüge machen könnte. Ich mache die paar Schritte, bis ich neben ihm stehe. Mir ist schwindelig. Fast strecke ich die Hand aus, um mich an ihm festzuhalten.

Ich sehe mich selbst. Oder auch nicht. Dort liegt nicht die Alisa, die sich jeden Morgen vor dem Spiegel schminkt, damit sie sich weniger verletzlich fühlt. Die Kreide-Alisa ist ungeschminkt und hat lange Haare, die ihr in Wellen bis zur Brust fallen – anders als ich hier mit meinem schulterlangen Bob. Mein Atem stockt.

Das Gummiband um meine Brust spannt sich ruckartig.

»Würde dir so auch gut stehen, oder?«, sagt er.

Er betont das »auch«, und es klingt wie eine Entschuldigung, aber warum? Fällt es ihm schwer, über seine Bilder zu reden?

»Schon okay«, sage ich. Dabei hat er mich gemalt, wie ich vor einem Jahr ausgesehen habe. Als hätte er die Haare, die ich mir vor dem Spiegel der Bahnhofstoilette abgeschnitten habe, einfach wieder angeklebt.

Ich kann sehen, wie ihm Gedanken über die Stirn fließen. Was wird er gleich sagen? Sein Blick fixiert mich. Die Haut an meinem Körper scheint einen Zentimeter zu kurz zu sein. Alles spannt.

Ich habe die wirre Angst, dass er fragen wird, wie ich das mit dir habe zulassen können, obwohl er davon nichts wissen kann, egal wie gut er hinsieht.

Er setzt zu einem Satz an, aber da klimpert es. Jemand hat Geld in die Dose geworfen, die er aufgestellt hat. Für einen Moment dreht er sich um. »Danke!«

Ich flüchte schnellen Schrittes. Schon bin ich hinter ein paar Menschen, dann hinter ein paar Bäumen. Die Erleichterung meines Körpers kommt sofort, wie eine goldene Welle, wie immer. Aber zum ersten Mal ist da auch ein bitterer Geschmack in meinem Hals. Was wollte er sagen?

Die U-Bahn scheint mir zu eng, also laufe ich zu meiner Wohnung, auch wenn die am anderen Ende der Stadt ist.

Ich würde dir so gerne all das hier erzählen, kleiner Käfer.

Ich will dir sagen: Die Ameisen sind wieder da. Sie sind über meine Finger geklettert und haben Erinnerungen unter meiner Haut geweckt, die ich verdrängt hatte. Du weißt, dass Erinnerungen unter der Haut leben? Mein Körper erinnert sich an dich. Hier hast du meine Tränen weggestrichen. Hier hast du deinen Kopf hingelegt, um mir eine Gänsehaut zu machen. Hier hast du deinen feuchten Zeigefinger in mein Ohr gesteckt. Der Junge hat mich gemalt – oder das Mich, das er gesehen hat –, und während mein Bild Strich für Strich auf dem Boden entstanden ist, gähnten die Erinnerungen und streckten sich. Dann schlugen sie die Augen auf.

Felix

Das Bild von dem blinden Jungen war mir gut gelungen, fand ich. Nur am Ende hatte ich seine Kleidung mit einem falschen Faltenwurf vermasselt, aber vielleicht fiel das niemandem auf.

Ich malte das Bild von dem Jungen fertig und zwang mich, die Falte nicht zu verschlimmbessern. Technik ist wichtig, erinnerte ich mich. Aber Hinschauen ist wichtiger.

Die Mutter schoss ein Foto von dem Bild und dankte mir. Vermutlich hatte sie meinen Schnitzer nicht einmal bemerkt.

Wen würde ich als Nächstes malen? Eigentlich hatte ich vorgehabt, eine ältere Frau und ihren kleinen Kläffer, die mir fast jeden Tag zusahen, auf den Asphalt zu übertragen. Ich hatte sie schon mehrmals gemalt, weil die Frau sich jedes Mal irrsinnig darüber freute, obwohl sie danach nie kam, um mit mir zu reden. Stattdessen winkte sie mir immer nur scheu zu, bevor sie ihren Rollator davonschob.

Dann schaute ich zur anderen Seite der Zuschauer und sah sie. Sie blickte mir direkt in die Augen. Jemanden mit ihren klaren Gesichtszügen hatte ich heute noch nicht gemalt.

»Möchtest du dich hinsetzen?«, fragte ich.

Sie zögerte, dann ließ sie sich in einer flüssig-erschöpften Bewegung auf dem Boden nieder.

Ich wollte anfangen, wie ich immer anfing – mit dem Schnappschuss, der in meinem Kopf aufgetaucht war, als ich die Person gesehen hatte, meinem allerersten Blick, aber als ich jetzt danach suchte, war da nichts. Um Zeit zu gewinnen, ordnete ich meine Kreide neu. Ich war unschlüssig. Was wollte ich an ihr malen? Was zeichnete sie aus? Wie sah ich sie?

Es war mir noch nie passiert, dass ich gar keine Idee hatte, wie ich jemanden malen sollte. Ich blickte auf, als würde ich sie ganz neu sehen.

Der blaue Parka, den sie mit offenem Reißverschluss trug, war ein bisschen zu groß und zu warm für das Frühlingswetter, genau wie ihre Boots. Trotz der vergangenen grauen Wochen und ihrer offensichtlichen Müdigkeit schimmerte ihre Haut ein bisschen golden. Und sie hatte halblange dunkelbraune Haare, die irgendwie nervenaufreibend über ihr Schlüsselbein strichen.

Schöne Beschreibungen, aber sie fingen sie nicht ein.

Plötzlich schaute sie weg. Das passierte bei den meisten Menschen, die es nicht gewohnt waren, still zu sitzen, sodass ich sie meist irgendwohin schauen ließ. Sie dagegen saß sehr still, das war nicht der Grund.

»Das war schon richtig«, sagte ich. »Schau einfach zu mir.«

Als sie zurücksah, erhaschte ich ein kurzes Flackern. Da war etwas; etwas, das ich zeigen wollte. Ich warf einen kurzen Blick in die Runde der Passanten, aber außer mir schien es niemand gesehen zu haben. War ich der Einzige, der ihren Blick bemerkt hatte? Ihre Augen waren für einen Moment so offen gewesen, dass sie fast ängstlich aussah. Sofort nahm ich die Kreide, um den Eindruck festzuhalten. Ein paar schnelle Striche, bevor er verschwand. Ich malte sie blasser, als sie war, mit weniger Farbe. Als ich an die Haare kam und sie ihr schlüsselknochenlang malte, schien sie mir zu verletzlich, zu schutzlos, sodass ich die Strähnen links und rechts ein bisschen länger malte.

Als ich spürte, dass das Bild gefüllt war, wurde ich langsamer, aber hörte trotzdem nicht auf. Ich war nicht fertig. Was ich gemalt hatte, drückte nicht aus, was ich glaubte, gesehen zu haben. Getrieben schabte ich weiter daran herum, bis ich anfing, die Kreide zu dick aufzutragen und auch das letzte bisschen von ihr aus dem Bild zu tilgen. Ich zwang mich, die Kreide wegzulegen, und das fühlte sich endgültig falsch an.

Wir standen gleichzeitig auf, und sie lief einen Bogen um das Bild, bis sie neben mir stand.

Für einen Moment schien sie zu wanken. Dann richtete sie sich auf, als hätte sie den Reißverschluss ihres Willens mit einem Ruck bis oben zugezogen. Ich hatte gemalt, was ich gesehen hatte. Gefielen ihr die langen Haare nicht?

»Würde dir so auch gut stehen, oder?«, fragte ich.

Erkannte sie sich in dem Bild? Berührte das Bild irgendetwas in ihr?

»Schon okay«, antwortete sie und lächelte. Ihre Stimme klang anders, als ich erwartet hatte – tiefer und sehr rau.

Tick, tick, tick. Gleich würde sie sich für das Bild bedanken und dann gehen. Was konnte ich sagen, damit sie nicht ging? Was konnte ich fragen?

Was trägst du in deiner Tasche?

Warum bist du so müde?

Wohin gehst du?

Letzten Sommer, nach meinem Abi, hatte mein großer Bruder David mich und Johannes, seinen Freund, mit auf einen Roadtrip durch die USA genommen. Um zu feiern, dass ich endlich von den Kleinbürgern aka unseren Eltern wegzog, wie er mehrmals sagte. Wir waren beim Grand Canyon gewesen und auch auf dem Skywalk, einer Glasplattform, die über den Rand der Schlucht hinausragte. Es war ein irres Gefühl, den ersten Schritt auf das Glas zu machen, auch wenn David schon längst weiter vorne war und ich gewusst hatte, dass die Plattform halten würde. Es schien riskant, wie leicht er war, dieser erste Schritt, von dem so viel abhing. Meine Hände waren schwitzig, und in meinem Bauch ballte sich die Hitze.

So fühlte sich das jetzt an, aber irgendetwas musste ich sagen.

Geld klimperte in der Kreidekiste, und ich war für einen Moment abgelenkt. Als ich mich wieder zu ihr umdrehte, sah ich von hinten nur noch ihre Haare, ihren Parka und ihre Beine, die mit schnellen Schritten davongingen.

Und ich spürte die Enttäuschung – als würde mir ein Faden plötzlich den Magen zusammenschnüren.

11. APRIL

Alisa

Die Einsamkeit, kleiner Käfer.

In der U-Bahn holt sie mich immer ein.

Ich steige ein, suche mir einen sauberen Ledersitz und schiebe mir die Ohrstöpsel in die Ohrmuschel. Sie verschwinden unter meinen Haaren und verstärken das Gefühl, schwer schlucken zu können. Jetzt kann ich die anderen Leute nur noch gedämpft hören. Wenn ich die Augen schließe – was zu der Tageszeit, zu der ich aufstehe, nicht einmal seltsam wirkt –, bin ich allein mit der Beschleunigung und dem Abbremsen. Manchmal ruckelt die Bahn und die Person neben mir berührt meinen Arm. Ich bin dann seltsam dankbar für diesen Kontakt und öffne die Augen einen Spalt, um die Person zu beobachten, wenn sie aussteigt.

Aber die Anwesenheit von Menschen verhindert nicht die Einsamkeit. In meiner Geschichte sind sie nur Statisten.

Stell dir einen Film nur mit Statisten vor. Das ist Langeweile.

Stell dir einen Film mit einer Hauptperson und sonst nur Statisten vor. Das ist Einsamkeit.

Die Kamerafrau meines Lebens zoomt auf mich ein. Die Umgebung verschwimmt. Mit rasender Geschwindigkeit bewegt sich die U-Bahn von einer Station zur nächsten. Sie rauscht durch die Erde. Darin sitzen hundert Leben, aber davon spüre ich nur eines.

Du studierst doch nicht alleine Medizin, würdest du jetzt vielleicht sagen, wenn du tatsächlich hier wärst.

Und du hast recht. Meine Laborpartnerin im Chemie-Praktikum hat sich heute in der Mittagspause neben mich auf die Stufen vor dem Uni-Komplex in Martinsried gesetzt. Sofort war ich auf der Hut. Das Band schlang sich enger um meine Brust.

Ich glaube, sie und die anderen machen sich ihre Gedanken über mich. Wäre ich ganz still, würde sich vielleicht niemand wundern. Aber ich beantworte die Fragen der Dozentin über Lackmus-Test und Titration und unterhalte mich vor und nach dem Praktikum freundlich und ungezwungen. Nur bei persönlichen Fragen weiche ich aus.

»Geht es dir gut?«, hat sie gefragt.

Mir ging es gut, bis sie gefragt hat.

»Nur ein bisschen müde«, habe ich geantwortet, was nicht einmal gelogen war. »Und dir?«

Und sie ist auf das Ablenkungsmanöver hereingefallen. Sofortige Erleichterung.

Jetzt ist das Praktikum vorbei, es ist Freitag, und das Wochenende streckt sich ewig und leer vor mir aus. Ich bin mit der U-Bahn gefahren und gewohnheitsmäßig ausgestiegen. Als ich bemerke, wohin mich meine Füße führen, bin ich schon fast da. Zwei Schritte weiter, hinter der Ecke, ist der Platz mit den Kreidebildern und dem Jungen.

Ich bleibe stehen.

Warum bin ich hier? War ich gestern nicht froh wegzukommen?

Es ist ein seltsames Gefühl. Auf der einen Seite bekomme ich Angst bei dem Gedanken, dass er mich noch einmal so anschauen könnte. Auf der anderen Seite ist es genau dieser Blick, der mich zurück zu den Bildern zieht. Dabei ist es doch bloß Zufall, wie er mich gemalt hat, und hat wenig zu bedeuten.

Ich sollte nach Hause gehen, in mein sicheres Zimmer, aber da ist dieses Gefühl. Flüssiges Bedauern schwappt in meinem Bauch hin und her.

Einen Blick, sage ich mir. Nur einen Blick. Bei dem Gedanken fühle ich mich sofort leichter, wenn auch angespannt.

Vorsichtig blicke ich um die Ecke. Er ist nicht da, obwohl die Kreide-Dose für das Geld aufgeklappt auf dem Boden steht.

Auf der anderen Seite des Platzes befindet sich ein kleines Café, das gerade renoviert wird. Der Außenbereich, wo normalerweise die Tische stehen, wird von steinernen Trögen mit Buchsbäumen abgegrenzt. Ein perfekter Beobachtungsposten.

Wenn ich einmal um den Block laufe, erreiche ich die Stelle, ohne den Platz überqueren zu müssen.

Ich schaffe es hinter einen der Tröge, ohne dass mich jemand bemerkt. Ungerupftes Gras streckt sich aus den Ritzen. Nur an einer Stelle ist es platt getreten, und genau dort kauere ich mich hin. Er ist immer noch nicht da, aber weil ab und zu jemand an den Bildern vorbeiläuft und Geld in die Dose wirft, bin ich davon überzeugt, dass er gleich wiederkommt. Falls ihm währenddessen jemand das Geld stehlen will, bin ich bereit loszusprinten.

Minuten ticken vorbei.

»Und wen beobachtest du?«, flüstert hinter mir eine Stimme.

Mein Puls schießt auf zweihundert, und ich drehe mich ruckartig um.

Felix

Ruckartig drehte sie sich um. Ihre Augen waren weit aufgerissen, und sie riss die Hände nach oben, noch unentschlossen, ob sie wegrennen oder zuschlagen sollte. Sie sah unglaublich erschrocken aus. Viel erschrockener, als man es sein sollte, wenn einen jemand ansprach.

Ich hatte sie schon aus der Ferne erkannt – der Parka, die Haare –, und seltsamerweise war ich nicht überrascht gewesen, aber etwas in mir war still geworden, als hätte ein klapperndes, loses Teil die richtige Stelle gefunden. Vorsichtig war ich näher gekommen, unsicher, wie ich sie ansprechen sollte und was sie dort auf meinem Platz tat. Ihren Schock hatte ich nicht erwartet.

»Bin bloß ich«, sagte ich und hob die Hände. »Du sitzt an meinem Platz.«

»Das ist dein Platz?«, fragte sie, und ich konnte nicht sagen, ob sie die Eigentümerschaft eines öffentlichen Platzes in Frage stellte oder die Tatsache, dass ich sie anmeldete.

Ihre Hände sanken gleichzeitig mit meinen.

»Zumindest sitze ich hier häufig«, sagte ich.

»Und warum?«

Hätte ich nicht ihr diese Frage stellen sollen?

Ich fischte nach Worten, und als ich keine fand, setzte ich mich neben sie auf den Boden. Als sie sofort den Oberkörper nach hinten lehnte, rutschte ich ein kleines Stück von ihr weg.

»Die Leute lassen sich nicht anschauen«, sagte ich.

Sie sah mich an, als wäre das nur ein Teil der Antwort.

»Also muss ich es halt tun, ohne dass sie es merken.«

»Und deshalb sitzt du hier.« Sie drehte den Kopf Richtung Platz und linste zwischen den Buchsbäumen hindurch, als versuchte sie, es sich vorzustellen.

»Siehst du die Frau mit dem grünen Kleid?«, fragte ich und zeigte auf eine Frau mit blondem Dutt und subtil, aber effektvoll geschminktem Gesicht.

Sie bog den Buchsbaum leicht auseinander und nickte.

»Was siehst du?«, fragte ich.

»Sie ist schön«, sagte sie. »Und es ist viel zu kalt für dieses Kleid.«

Ich mochte die objektive, fast staunende Art, mit der sie »Sie ist schön« sagte, weil es dem Gefühl so ähnlich war, das ich hatte, bevor ich anfing, jemanden zu malen.

Dann lehnte ich mich ein Stück nach vorne, sodass ich ebenfalls durch den Spalt zwischen den Blättern schauen konnte.

»Und siehst du auch, wie sie an dem Kleid herumzupft, wie sie sich nicht vorhandene Haare aus dem Gesicht streicht, wie sie sich umschaut?«

»Sie denkt, dass sie angeschaut wird«, sagte sie.

»Sie weiß nicht, dass sie schön ist«, sagte ich.

Ihre Augenbrauen hoben sich ein Stück nach oben. »Das ist ein Satz aus Pop-Liedern«, sagte sie. »Die Wahrheit ist, dass sie ganz genau weiß, dass sie schön ist, genauso wie sie weiß, dass dieser Dutt ihre Wangenknochen hervorhebt und dass das Kleid genau die richtige Enge um die Taille hat. Sie glaubt es nur nicht.«

Ich war verblüfft, weil es das erste Mal war, dass sie so viel auf einmal sagte, und weil ihre Beobachtung so wahr und präzise war.

»Du hast recht.«

Ein kleines Lächeln schimmerte auf ihren Lippen, und sie nickte, als freute sie sich weniger über die Bestätigung als darüber, dass ich sie verstanden hatte.

»Was denkst du, warum sie das Kleid trägt?«, fragte sie.

»Vielleicht hat sie ein Date«, sagte ich.

Sie schaute wieder zu der Frau. »Vielleicht hat sie einen schlechten Tag.«

Die Theorie schien mir ziemlich abwegig. »Warum würde sie sich an einem schlechten Tag aufbrezeln?«

Ihr Blick fixierte meine Augen.

»Weil sie heute Morgen in den Spiegel geschaut hat und ihr eigenes Gesicht nicht mochte. Das hat wehgetan, und deswegen hat sie sich ein neues Gesicht geschminkt, bei dem sie nicht wegschauen musste. Dann hat sie ihren Kleiderschrank geöffnet, und da hing das grüne Kleid, ihr Glückskleid, und sie hat es angezogen, weil sie gute Erinnerungen an diese Tage hat. Und als sie die Tür geöffnet hat und es viel zu kalt war, hat sie das in Kauf genommen, weil ein bisschen Frieren ein guter Preis ist für ein bisschen Bestätigung.«

Mein erster Gedanke war, dass sie von sich selbst redete, auch wenn es mir gleichzeitig unwahrscheinlich erschien, weil ihr Blick so fest war. Meine Augen huschten an ihr nach unten, aber sie trug unter dem Parka kein Kleid, sondern einen Pulli und Jeans. Und immer noch ihren festen Blick. Die Unsicherheit, die ich gestern für einen Moment gesehen hatte, wäre mir wie eine Einbildung erschienen, wenn sie nicht ein paar Meter vor uns auf dem Asphalt gelegen hätte.

Ihr Blick glitt wieder zu der Frau, und sie entdeckte etwas. »Schnell, schau.«

»Was?« Ich schob meinen Kopf neben ihren, sodass ich besser zwischen den kleinen Blättern hindurchschauen konnte.

»Ich glaube, sie macht gleich ein Selfie.«

Tatsächlich: Die Frau hatte ihr Handy gezückt und streckte den Arm aus.

»Jetzt gleich«, flüsterte sie. Sie beobachtete die Frau gespannt.

Was war an einem Selfie so besonders?

Die Frau zupfte ihre Haare zurecht, kontrollierte die Wirkung ihres Stylings im Handybildschirm und dann: setzte sie ein strahlendes Lächeln auf. Legte den Kopf schief. Drückte selbstbewusst die Schultern durch. Und schoss. Bild um Bild.

So wollte die Frau also gesehen werden. So wurde sie vielleicht auch gesehen. Und wer sah ihre Unsicherheit?

Schließlich ließ sie das Handy sinken, und mit dem Handy sanken ihre Schultern und ihr Lächeln und ihr Kopf. Die Rückverwandlung war auf eine kleine Art herzzerreißend.

Ein Bus hielt, der grüne Saum wehte, und die Frau stieg ein. Der Bus rollte weg.

Ich warf dem Mädchen einen Blick zu, und es sah so traurig berührt aus, wie ich mich fühlte.

Alisa

Es hat wehgetan, wie wenn man einen verletzten Vogel sieht oder wie wenn man mit der U-Bahn an jemand Weinendem vorbeifährt. Die Art von Schmerz, wenn man nur zuschauen und nichts tun kann, kleiner Käfer. Die Art von Schmerz, die ich nur noch schlecht aushalte.

»Siehst du sie noch vor dir?«, frage ich.

Verständnislos schauen mich die blauen Augen an.

»Komm schon«, sage ich, nehme seine Hand und ziehe ihn auf die Füße. »Bevor sie verschwindet.«

Instinktiv hat er das mit dem Selfie verstanden, weil es das ist, was er den ganzen Tag trainiert.

Ich laufe ihm voran zu den Kreiden. Überrumpelt läuft er mir nach.

»Los«, sage ich.

Es ist mir wichtig und dringend, dass wir etwas tun.

Ich will, dass er sie malt. Wenn ich es könnte, würde ich es selbst tun.

»Aber sie ist weg«, sagt er.

»Stell dir vor, sie kommt hier jeden Tag vorbei. Und morgen sieht sie sich in ihrem grünen Kleid auf dem Boden liegen. Obwohl sie gar nicht bemerkt hat, dass jemand sie angeschaut hat. Es wird sich anfühlen, als ob sie das Kleid anhätte, und es wäre warm.«

Sein verwirrter Ausdruck klärt sich, und er krempelt sich sein Hemd – dasselbe wie gestern – nach oben. Schon wieder hat er es verstanden. Er wählt eine Stelle aus, und ich knie mich neben ihn.

»Kannst du mir die grüne Kreide geben?«, fragt er.

Vorsichtig greife ich danach. Grüner Staub bleibt zwischen meinen Fingern zurück.

Wie passend, dass er das Kleid zuerst malt. Es legt sich über unsichtbare Schultern, fällt in wenigen Falten und erstarrt am Saum im Schwung. Dann die Beine. An den Füßen wird er langsamer.

»Sie hatte Kitten-Heels an«, sage ich, bevor er fragen muss.

»Kitten-Heels?«

»Stöckelschuhe mit einem kleinen Absatz.«

»Farbe?«

»Schwarz.«

Er malt die Schuhe. Als Nächstes die Arme.

»Eine silberne Armbanduhr am linken Handgelenk«, sage ich, als er beim Ellenbogen ist.

Seine Hand mit der Kreide pausiert. »Wie heißt du?«

Die Frage erinnert mich daran, dass wir uns nicht kennen.

»Alisa«, sage ich mit trockenem Mund.

Der Junge schaut mich an. »Du bist sehr aufmerksam, Alisa«, sagt er ernst und gleichzeitig mit einem Lächeln.

»Wie heißt du?«, frage ich an Stelle einer Antwort.

»Felix.«

Felix. Ich präge mir den Namen ein, weiß aber auch so, dass ich ihn nicht vergessen werde.

Felix malt weiter; schon ist er beim Gesicht. Er malt es strahlend und ohne jede Traurigkeit. Aber als er mit dem Gesicht und den Haaren (die sind einfach) fertig ist, hört er nicht auf. Mit ein paar Strichen skizziert er ein Handy-Display um sie herum, mit Kamera und Home-Button, so leicht, dass man es erst einen Moment später als das Porträt erkennt.

Schwungvoll springt er auf die Füße und klopft seine Hände ab. Auch ich stehe wieder auf. Wie gestern betrachten wir nebeneinander das Bild.

»Du schaust auch sehr genau hin«, sage ich.

Noch einen Moment mustert er sein Werk, dann dreht er sich mir zu und lacht.

Er ist keine Person, die einmal reflexartig die Mundwinkel hebt, kleiner Käfer. Wenn er lacht, dann bewegt sich sein ganzes Gesicht und besteht nur noch aus diesem Lachen. Nur noch aus Augen, Lachfältchen und Grübchen.

»Das hier ist toll«, sagt er.

Und ich nicke nur, weil ich immer noch ein bisschen geblendet bin von so viel offen gezeigter Freude.

Felix

Ein Rest des Lachens lag mir immer noch kichernd im Bauch. Das Gefühl war einfach zu irre: dass sie das mit dem Selfie bemerkt hatte und dann das Malen, das sich unter ihrem Blick leichter angefühlt hatte, nicht schwerer.

Sie kapiert es. Oh mein Gott, endlich kapiert es jemand.

»Wenn es nicht möglich ist, die Person sofort zu zeichnen, mache ich manchmal auch Fotos. Aber das vermeide ich lieber«, sagte ich. »Weil die Fotos den Moment so gut einfangen und meine Bilder das nur manchmal schaffen.«

Warum erzählte ich ihr das aus dem Nichts?

Sie nickte. »Und du probierst es trotzdem immer wieder, weil du weißt, dass du es kannst, und es so frustrierend ist, dass deine Hand davon noch nichts mitbekommen hat.«

»Weil es in meinem Kopf immer besser aussieht als auf dem Papier.«

»Und weil es überall so viele Dinge gibt, die man malen möchte.«

»Und weil es so krass ist, wenn man es dann doch geschafft hat.«

Eine Pause. Wir lächelten uns an.

»Malst du auch?«, fragte ich, weil mir das die offensichtliche Frage erschien.

Sie kniff die Lippen zusammen, und ich wusste sofort, dass es die falsche Frage gewesen war.

»Ich kannte mal jemanden, der viel gemalt hat«, sagte sie.

War ihr – die sie doch so genau hinschaute – bewusst, dass sie nach ihrer Antwort die Arme verschränkte? So eng, dass es aussah, als würde sie sich selbst umarmen?

Mein Eindruck war fast derselbe wie am Tag zuvor, auch wenn er schon einen Moment später wieder zerfloss, als wäre er aus Aquarell.

»Ich muss los«, sagte sie und wandte ihren Körper schon halb den Buchsbäumen zu, hinter denen ihr Rucksack lag.

»Bist du bald mal wieder hier?«, fragte ich.

Sie nickte nur. Dann hob sie die Hand zum Abschied, sammelte ihren Rucksack auf und lief ohne einen weiteren Blick zurück aus meinem Sichtfeld.

Vom Boden schaute mir ihr Bild entgegen.

Das Gefühl, etwas verloren zu haben, war auf einmal kaum auszuhalten.

14. APRIL

Alisa

Ich bin seither nicht mehr dort gewesen, kleiner Käfer. Das Chemie-Praktikum ist heute zu Ende gegangen, und während des ganzen Tages habe ich verschiedene Flüssigkeiten titriert und dabei unser Gespräch wieder und wieder durchgespielt.

Du sitzt an meinem Platz.

Säuretropfen.

Siehst du die Frau mit dem grünen Kleid?

Erlenmeyerkolben.

Sie weiß nicht, dass sie schön ist.

Blaufärbung.

Das Gespräch war so leicht, bis er die Frage gestellt hat.

Denn wenn ich ihm von dir und mir erzähle, fragt er bestimmt, warum wir nicht mehr miteinander reden, und was soll ich darauf antworten?

Man sollte meinen, nachdem ich mich einmal überwunden habe und hingegangen bin und es so leuchtend war, wäre es leichter, aber das stimmt nicht.

Es macht mir Angst, wie viel er sieht, kleiner Käfer. Denn das macht es unausweichlich, dass er irgendwann erkennt, dass ich nicht sein Lachen verdiene (dieses Lachen), sondern seinen Abscheu. Was wir getan haben, prangt wie ein Tattoo auf meiner Haut, das ich jeden Morgen überschminke. Bloß nicht in den Regen kommen. Bloß nicht schwitzen. Bloß nicht aus Versehen mit dem Finger daran reiben.

Und ich habe jetzt schon das Gefühl: Ich habe zu viel gesagt; er weiß zu viel über mich.

Also war ich nicht dort, auch nicht nachts, und ich vermisse die Bilder genauso sehr wie mein abendliches Ritual, sie anzuschauen.

Deshalb gehe ich heute hin, als es schon spät ist.

Die Kreidedose ist nicht da und auch sonst niemand.

Langsam umkreise ich die Bilder. Es sind nur zwei neue dazugekommen: eine alte Frau mit Rollator und Hund.

Und ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen, die sich überglücklich und unbedacht an den Händen halten. Die beiden versetzen mir einen Stich.

Ein vorbeidonnerndes Motorrad holt mich zurück. Lange, nachdem die weißen und roten Lichter hinter der nächsten Hausecke verschwunden sind, kann ich den Motor noch hören.

Dann ist der Platz wieder dunkel, und die Baumwipfel wispern.

Obwohl ich erleichtert bin, dass niemand hier ist, bin ich gleichzeitig enttäuscht, dass Felix nicht doch auf dem Motorrad saß oder plötzlich lächelnd hinter mir steht. Ich fühle mich ausgehöhlt vor Einsamkeit, und deswegen erlaube ich es mir, noch einmal zum Beobachtungsposten zu gehen, um mir vorzustellen, ich würde dort auf ihn warten.

Im dunklen Licht sehen die Bodenplatten anders aus, und die Buchsbäume werfen verzerrte Schatten.

Und noch etwas ist anders: Auf den Bodenplatten, zwischen den Grashalmen liegt Kreidestaub in gewissen geheimnisvollen Formationen.

Eine Telefonnummer.

Mein Puls schießt nach oben, als hätte er mich schon wieder erschreckt.

Ich mache ein Foto und muss die ganze Zeit lächeln, obwohl die Kamera gar nicht auf mich zeigt, sondern auf den Boden.

Das Glück hält an, während ich die U-Bahn-Stufen nach unten springe.

Tapp – tapp – ein besonders großer Sprung – tapp.

Am besten ich schreibe ihm gleich – wer weiß, wann er die Nummer dort hingeschrieben hat. Nur was? Unser Gespräch hat die Erwartungen gleich auf »tiefgehende Gedanken« gesetzt.

Warum freut mich die Telefonnummer so sehr, dass ich noch weiter springe und auf einem Treppenabsatz fast ausrutsche?

Weil es so eine schöne Idee ist, für die er nachgedacht hat. Und weil es zeigt, dass er das Gespräch auch gut fand. Und weil es bedeutet, dass er noch nicht erkannt hat, was ich bin.

Der letzte Gedanke verlangsamt meine Schritte. Er ist der wichtigste von den dreien.

Er wird es erkennen, oder?

Schließlich hat er mich schon beim ersten Mal fast durchschaut, als er mir die langen Haare gemalt hat. Und auch wenn dieser Eindruck übertrieben ist, bin ich mir sicher, dass er Andeutungen und Puzzle-Teile schneller aufliest als andere Menschen. Dass er von einem Teilchen schnell zu einem 3000-Teile-Panorama-Bild gelangt.

Still stehe ich vor den Gleisen.

In der Hand halte ich immer noch mein Handy mit dem Foto. Ich mag mein Handy – es ist schick, schmal, schön und mein einziger Luxus, denn wer ein Handy in der Hand hat, wirkt weniger alleine.

Jetzt hätte es sogar die Chance, mich tatsächlich kurzfristig weniger alleine zu machen.

Und deshalb möchte ich es gerade am liebsten auf die Gleise werfen.

Denn als die U-Bahn einfährt und alles rauscht und sich bewegt, während ich so still stehe, wird mir klar, dass ich ihm nie schreiben werde.

15. April

Felix

Normalerweise arbeitete ich samstags nicht, aber mein großer Bruder brauchte Hilfe in seiner Immobilien-Agentur, und natürlich radelte ich gleich nach dem Aufstehen hin.

»Und?«, fragte David, als ich meinen PC hochfuhr. »Hat deine Idee funktioniert?« Er lehnte im Türrahmen, in der Hand den Smoothie, den er sich gerade aus der kleinen Teeküche geholt hatte.

Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Die Telefonnummer stand jetzt seit fast einer Woche da – zwischendurch hatte ich sie sogar noch einmal nachgefahren. Bisher hatte Alisa sich nicht gemeldet, aber vielleicht war sie ja auch noch nicht vorbeigekommen?

»Keine Ahnung«, sagte ich. Ich wünschte, er wäre da gewesen und hätte mir sagen können, was an meiner letzten Frage so falsch gewesen war.

David nickte und trank den letzten Schluck von seinem Smoothie. Er schaffte das, ohne dass ihm Fruchtsaft an der Oberlippe klebte. »Hattest du schon Zeit, dir die Interessenten für die Wohnung in Laim anzuschauen?«

»Bin dran«, sagte ich. »Kriegst du gleich per Mail.«

»Danke, Flip«, sagte David.

»David?«

Er blieb im Türrahmen stehen und drehte sich halb um. Mit seinen blonden Haaren, dem Hipster-Bart und dem maßgeschneiderten Anzug sah er aus, als wäre er gerade aus der Werbung für einen rauen Männerduft geklettert. Ich wusste aus Erfahrung, dass er sogar verkatert noch gut aussah.

»Was mache ich, wenn sie nicht antwortet?«, fragte ich.

Sein Körper wurde weich. »Wird sie«, sagte er.

»Vielleicht hat ihr mein Bild nicht gefallen.«

»Hat es. Sie meldet sich schon.«

»Warum sollte sie?«

»Schau in den Spiegel, Flip«, sagte er und ging in sein Büro.

Die Zimmertür schloss sich hinter seinem Hemdsärmel, und ich dachte, dass er dieses Problem bestimmt nicht hätte. Dass die Mädchen sich schon bei ihm melden würden.

Und dann dachte ich, dass Alisa – wenn sie sich denn überhaupt meldete – ihn am besten nie treffen sollte.

Ich sichtete die Liste mit den Interessenten.

David verkaufte eine Wohnung.

Sie meldete sich nicht.

19. APRIL

Alisa

Ich stehe auf. Ich frühstücke. Ich sehne mich danach, dass die Vorlesungen wieder anfangen. Einmal gehe ich auf einen Silent Rave und tanze mit anderen Schlaflosen in völliger Stille zu meiner eigenen Musik.

Mein Handy sitzt meistens schweigend in meinem Rucksack und schaut mir zu. Nur wenige Leute haben die Nummer, und noch weniger benutzen sie auch.

Jetzt vibriert es, und ich denke schon, dass Felix geschrieben hat, bevor mir einfällt, dass er die Nummer ja gar nicht haben kann und ich mir verboten habe, an ihn zu denken. Die SMS ist von einer unbekannten Nummer. Ich öffne sie.

Meine Hände beginnen, unkontrollierbar zu zittern.

Ich weiß nicht, ob du noch diese Nummer hast.

Ich hoffe, es geht dir gut.

Ich habe dich lieb.

Deine Mutter

Woher hat sie meine Nummer? Warum schreibt sie jetzt?

Ich presse mir die Handballen auf die Augen. So lange und so hart habe ich daran gearbeitet, die Erinnerungen zurückzudrängen, und jetzt brechen sie über mich herein wie eine Springflut.

Der Anruf. Das Feuer. Dein Gesicht.

Meine unglaubliche Scham.

Die Erinnerungen schnüren mir die Luft ab.

Seit wann hat Erika ein Handy? Die Nummer muss sie von dir haben, dabei schreibst du mir nie. Seit ich gegangen bin, warte ich darauf, aber du hast nie versucht, mich zu kontaktieren.

Jetzt hast du Erika meine Nummer gegeben, und es gibt eine Verbindung zurück, dünn und schimmernd wie ein Spinnenfaden.

Ich stelle mir vor, wie ihr zusammen Snickers frittiert und Kuchen esst.

Das letzte Mal, dass ich mich so allein gefühlt habe, war der Tag, an dem ich die Schlüssel für meine Wohnung abgeholt habe. Als ich eingezogen bin, hat meine Vermieterin gefragt, wo meine Eltern seien. Ich habe etwas von »arbeiten« genuschelt, und dann habe ich die Unterschrift neben meinem Namen besonders groß und schwungvoll gemacht, als wäre ich freiwillig alleine dort.

Das Zittern wird weniger. Ich bleibe sitzen, bis es ganz aufgehört hat.

Mir fällt auf, dass ich immer noch das Handy in der Hand halte.

Soll ich ihm schreiben? Ich weiß, es wäre nur für eine kurze Zeit, und es wird wehtun, wenn es zu Ende geht, und noch mehr wehtun danach. Aber diese unsichere Aussicht erscheint mir auf einmal viel erstrebenswerter als meine sichere Einsamkeit.

Als ich früher im Dunkeln gelegen und überlegt habe, das Licht anzumachen, damit die Monster verschwinden, wusste ich nicht, was schlimmer ist: die Dunkelheit mit Vielleicht-Monstern oder das Licht mit ihren unübersehbaren Zähnen. Früher bin ich mit geballten Fäusten im Bett liegen geblieben, stille Tränen auf den Wangen, um die Monster und die Angst gleichzeitig zu besiegen, jetzt fliegen meine Finger schon über das Handy-Display.

Ich weiß, es ist eine seltsame Form von Mut – von einer Angst in die Arme der anderen zu laufen –, aber es fühlt sich trotzdem mutig an, als ich Erikas SMS schließe und eine neue öffne.

Schon ist seine Nummer eingetippt. Zur Sicherheit gleiche ich sie noch einmal mit dem Bild ab, aber nein, ich weiß sie tatsächlich auswendig, ich bin ja so erbärmlich.

Ich sende ihm eine kurze Nachricht und muss nicht mal nachdenken, schließlich hatte ich dafür schon tagelang Zeit.

Um nicht untätig neben meinem Handy zu warten, schneide ich mir die Fingernägel und lackiere sie. Ich bin gerade erst mit dem letzten Nagel fertig, als Felix zurückschreibt, und ich bewundere ihn, dass er es nicht cool spielt, indem er erst ein paar Stunden abwartet. Er macht keinerlei Andeutung, dass ich mir ganz schön Zeit gelassen habe, und lädt mich für morgen zu sich zu Hause zum Kochen ein.

Mein Herz rast davon.

Kennst du das Gefühl, kleiner Käfer? Die Monster sind am größten, wenn man die Hand schon auf dem Lichtschalter hat.

Ich muss mich an meinen Mut (Mut, nur Mut) erinnern, bevor ich die Nachricht mit vorsichtigen Fingerkuppen eintippen und auf Senden drücken kann.

Ja.

War es ein Fehler, ihm zu schreiben? Vielleicht, aber da ist auch dieses Flattern in meinem Bauch. Ich habe etwas getan, und auf einmal gibt es Möglichkeiten.

Jetzt ist mein Nagellack trocken. Er schimmert dunkelgrün.

20. APRIL

Felix

Ihre Fingernägel waren grün lackiert. Wie ein Schnappschuss fiel mir das auf, als ich Alisa die Tür öffnete und sie mit der Hand ihren Jute-Beutel an der Schulter festhielt. Dann sah ich schon ihr Gesicht: Sie lächelte ein bisschen, und mein Magen machte einen Sprung. Ich konnte nicht fassen, dass sie tatsächlich da war. Von der Straße in meine Wohnung. Was dachte sie sich dabei? Warum war sie gekommen?

»Hi, komm rein.«

Ich machte einen Schritt zur Seite, damit sie in den Flur treten konnte, und schloss die Tür hinter ihr. Mein Flur war schmal, und wir standen dort, ohne uns zu berühren. Wie begrüßte man sich bei so was? Warum gab es keine Zwischenstufe zwischen Handschlag und Umarmung?

Sie schlüpfte aus dem Parka, und ihr Geruch hing plötzlich in der Luft, als hätte sie ihn mit der Jacke an den Haken gehängt.

»Zur Küche geht es da entlang«, sagte ich und zeigte auf die einzige offene Tür. Es war ein seltsames Gefühl, ihr in mein Wohnzimmer zu folgen, so als müsste ich das Zimmer auf einmal durch ihre Augen sehen. In der Mitte des Raums blieb sie stehen. Das gefiel mir. Normalerweise blieben die Leute bei möblierten Zimmern an der Tür stehen und betrachteten den Raum – sie dagegen drehte sich langsam um sich selbst, und ihr Blick glitt ruhig über die Couch und meine CD-Sammlung. Was dachte sie über das Zimmer? Es war mein Lieblingsraum. Gefiel es ihr so gut wie mir? Hoffentlich roch man das Putzmittel nicht mehr, und hoffentlich blieb die Tür zu meinem Schlafzimmer schön geschlossen – dort wurde man nämlich sonst von einstürzender Unordnung erschlagen.

Weil ich sie nicht weiter anstarren wollte, ging ich ihr voran in die Küche, wo ich schon alle Zutaten bereitgelegt hatte.

»Kann ich etwas helfen?«, fragte sie.

Sie stand in der Küchentür. Das Sonnenlicht fiel von hinten auf sie, und ich sah nur ihren Umriss, mit den feinen Haaren, die von ihrem Kopf wegflogen. Als sie einen Schritt nach vorne machte, konnte ich plötzlich auch ihr Gesicht wieder sehen. Mit ihrer geraden Nase und den hervorstehenden Wangenknochen schien sie aus einer anderen Zeit zu kommen, wie jemand von einem verblassten Sepia-Foto.

»Du kannst den Blumenkohl in Röschen teilen«, sagte ich und deutete auf das Brettchen.

Alisa nickte. Mit streifenden Blicken erfasste sie die Küche. Sie schaute sich ganz offen um – die hohen weißen Schränke, der Gasherd, der Backofen, alles in Chrom –, bevor ihr Blick wieder bei mir ankam. Mit der Hand fuhr sie über die Arbeitsfläche.

»Was gibt es?«, fragte sie.

»Grünen Salat mit Grissini – die sind schon im Ofen – und dazu gefüllte Reispapier-Samosas.«

»Kochst du oft?«

»Willst du meinen Gefrierschrank sehen?«

»Wenn du alleine für dich einen Gefrierschrank hast, reicht das ja als Antwort«, sagte sie und lächelte wieder ein bisschen.

Meine Blicke huschten immer wieder über die marmorne Arbeitsfläche zu ihren Händen. Sie war keine geübte Köchin, dazu hielt sie das Messer viel zu falsch, aber sie schnitt bedächtig jede einzelne Rose vom Blumenkohl. Es war schwer zu beschreiben: Sie bewegte sich langsam, aber jede Bewegung war zielgerichtet, weswegen es doch wieder schnell wirkte. Die Zwiebeln schmorten in der Pfanne, und ich schnitt die Möhren klein. Im Hintergrund sang Arthur Russell.

»Hast du noch ein kleineres Messer, Felix?«

Automatisch gab ich ihr ein Messer aus dem Messerblock, auch wenn ich mich überrumpelt fühlte, wie immer, wenn jemand unerwartet meinen Namen sagte. Und sie hatte ihn zum ersten Mal überhaupt gesagt. Schnell holte ich die Grissini aus dem Ofen. Was war los? Ich hatte schon mit anderen Mädchen hier gekocht. Aber nie mit diesem Gefühl, als müsste ich ein rohes Ei auf einem Messer balancieren.

Dann fing sie an zu summen. Kaum hörbar unter der Musik, aber es fühlte sich wie ein Geschenk an, dass sie es hier in meiner Küche tat.

Alisa

Jetzt bin ich also in seiner Wohnung, kleiner Käfer, und habe angefangen zu summen. Wie ich es immer tue, wenn ich nervös bin und meine Gedanken in einen Klangteppich wickeln muss.

Du weißt das, aber Felix weiß es nicht. Ich bin erstaunt und erleichtert, dass er meine Anspannung nicht bemerkt.

Unser Gespräch fühlt sich unecht an wie eine Rose ohne Duft.

Weißt du, ich dachte, die Überwindung läge darin hierher zu kommen. Und wenn ich erst mit Felix reden würde, würde die Anspannung von mir abfallen. Aber es ist so, als stünde ich immer wieder vor seiner Tür und müsste mich durchringen, endlich zu klingeln. Das Band um meine Brust ist zurück und enger denn je.

Ich habe Angst, die falschen Sachen zu sagen.

Zum Glück haben wir etwas zu tun, und ich hoffe, dass meine Stille dadurch weniger verkorkst wirkt. Außerdem hoffe ich, dass ich mir keinen Finger absäbele.

»Willst du ein Grissini?«, fragt Felix.

Felix

Ich hielt ihr ein warmes Grissini hin, eine beiläufige Geste, die sich gerade deshalb so riskant anfühlte: Sie war keine langjährige Bekannte von mir, mit der ich einfach so kochte – aber mit dieser Geste tat ich so.

»Danke«, sagte Alisa und lächelte. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber ihr Lächeln war so ehrlich erfreut, dass es fast wehtat.

Ich gab die Möhren und den Blumenkohl zu den Zwiebeln, schüttete noch die Erbsen dazu und zuletzt die Kichererbsen – nur um sie nicht anzustarren, wie sie so langsam aß.

Eine Pause entstand, als ich mich zu der leeren Arbeitsfläche umdrehte. Es gab kein Gemüse mehr, mit dem wir uns beschäftigen konnten. Also ging ich dazu über, das Reispapier einzuweichen.

Alisa schob sich den letzten Rest Grissini in den Mund. Sie schaute auf das Bild, das über dem Küchentisch hing: ein Embryo-Bild von Lennart Nilsson. Die Aufnahmen von den ungeborenen, werdenden Babys mit dem Elektronenmikroskop hatten zwölf Jahre gedauert, und als sie damals veröffentlicht wurden, hatte die Zeitschrift Life eine Millionenauflage gehabt.

»Der Embryo sieht aus wie eine Astronautin, die im Weltall schwebt«, sagte sie und nickte in Richtung des Bildes.

»Eine tote Astronautin«, sagte ich, während ich gefülltes Reispapier zu einem Dreieck faltete.

»Warum? Sie hat doch nur die Augen geschlossen.«

»Nilsson hat viele tote Embryos fotografiert«, sagte ich. »So konnte er länger mit Licht und Perspektiven experimentieren.«

»Er fotografiert einen toten Embryo, um uns den Beginn des Lebens zu zeigen?«, fragte Alisa und legte nachdenklich den Kopf schief. »Das ist falsch und schön, und ich kriege das nicht in meinen Kopf.«

Sie schaute mich an, als wartete sie auf Bestätigung ihres Gedankens. Ich konnte nur nicken, schließlich war das der Grund, warum ich das Bild überhaupt aufgehängt hatte. Sagen konnte ich nichts. Erst jetzt fiel mir auf, dass keine Musik mehr spielte, und das schien ihren Satz noch bedeutungsvoller zu machen.

»Du hast gesagt, dass du Fotos von deinen Motiven auf dem Handy hast?«, fragte sie.

Ich nickte.

»Darf ich sie sehen?«

Mein Mund war trocken. »Jap.«

Sie half mir, die letzten Samosas zu falten, und wir schoben sie in den Backofen.

Dann holte ich mein Handy aus der Hosentasche und öffnete die Foto-Galerie. Ich scrollte möglichst schnell über die belanglosen Bilder und – zugegeben – Selfies, bis ich zu einer Reihe Fotos kam.

Stumm und langsam flippten wir uns durch.

Menschen.

Ungeschminkt, weinend, opulent, groß, mit Luftballons, ärgerlich, gebrochen, aus Fleisch und Knochen, aus Wimpern, aus Pixeln, alles auf dem Platz, wo ich malte.

Menschlich.

Wir wurden beide leise, während wir sahen, was uns sonst entging. Irgendwann bekam ich ein komisches Gefühl – als müssten wir die Nähe zu den fremden Menschen durch unsere eigene Nähe ausgleichen.

Alisa schien es auch zu spüren.

»Warum malst du?«, fragte sie.

Ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Es gab so viele Teile dieser Antwort. Das mit dem Sehen wusste sie schon. Und ich hatte schon immer gemalt, was natürlich ebenfalls ein Grund war, wenn auch keiner, der sich gut anhörte.

»Wenn ich auf der Straße male, laufen die Leute um die Bilder herum«, sagte ich schließlich. »Das gibt mir immer Hoffnung: dass man mit ein bisschen buntem Staub ihr Verhalten ändern kann.«

Alisa dachte darüber nach. Reichte ihr diese Erklärung? Sie schien mir so löcherig.

»Du solltest auch Dinge malen, durch die die Leute hindurch laufen können«, sagte sie.

»Woran denkst du?«

»Vielleicht ein Dschungel.« Ihre Augen leuchteten. »Ein Großstadtdschungel.«

Das war gut. Ich sah die schweren Äste schon vor mir, wie sie sich Richtung Boden beugten. Die wilden Tiere in den Ästen. Auf einem Ast ein Mädchen mit schulterlangen Haaren, die ihr irgendwie nervenaufreibend über das Schlüsselbein strichen.

»Wie bist du eigentlich zu der Wohnung gekommen?«

»Mein Bruder ist Immobilienmakler«, sagte ich. »Der hat mir die Wohnung besorgt. Ich jobbe auch nebenbei bei ihm.«

»Dann verdienst du dein Geld gar nicht mit Malen?«

»Nee. Letztes Jahr in der Schule habe ich noch viel gemalt und gezeichnet, aber jetzt mache ich es nur ab und zu.«

»Wegen des Studiums?«

Ich nickte. »BWL.«

»Wie gefällt es dir?«

Nun ja. Das BWL-Studium war noch langweiliger, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber wenn David das fünf Jahre lang ausgehalten hatte, musste doch was dran sein.

»Es ist nett, dass man es sich selbst einteilen kann«, sagte ich ausweichend.

»Wow«, sagte Alisa. »So schlimm?«

Da roch ich die Samosas. Shit.

Hektisch sprang ich auf und fluchte, als ich das verbrannte Reispapier aus dem Backofen zog.

»Die sind hinüber«, sagte ich.

»Ein bisschen gebräunt«, sagte Alisa.

»Machst du Witze? Die sind schwarz.«

Ich verbrannte so gut wie nie was – warum ausgerechnet heute? Frustriert stellte ich das Blech auf der Kochfläche ab und schloss den Ofen.

»Wir können immer noch die Füllung essen«, sagte Alisa vorsichtig. »Das wäre dann fast wie … äh … Hummer knacken.«

Ich musste grinsen. Ob sie schon mal Hummer gegessen hatte? »Fast.«

»Und es gibt doch bestimmt Nachtisch?«, fragte sie.

»Aber sicher gibt es Nachtisch«, antwortete ich.

Alisa

Wir tragen das Essen auf den Balkon, wo er bereits den Tisch gedeckt hat. Der Balkon liegt perfekt in der Abendsonne, die Luft ist warm und summt wie von fernen Bienen.

»Bon appetit«, sagt er mit einer gespielten Verbeugung.

»Croissant«, sage ich, denn ich kann kein Französisch, und Felix lacht.

Als er meinen Teller mit Salat und den Reistaschen füllt, sage ich ihm, dass ich seine Hände mag, und sofort muss er sich räuspern.

Felix bietet mir Wein an, aber ich möchte nur Wasser, und er gießt sich ebenfalls ein Glas ein. Damit stoßen wir dann auch an. Häufig.

Wir trinken auf den Nachtisch.

Auf die Astronauten.

Auf ein volles Gefrierfach.

Darauf, dass ich noch alle Finger habe.

Auf vegetarischen Hummer.

Es fühlt sich an, als würden wir von der Kohlensäure betrunken werden.

Wir knacken uns durch den Reispapier-Panzer und essen halb mit Fingern, halb mit Grissini-Stäbchen. Es macht Spaß.

Dann stelle ich Felix weiter Fragen, und er beantwortet sie ohne Vorbehalte. Ich fühle mich sicher zwischen den Fragen. Fragen kann ich gut.

Als Nachtisch hat Felix Pudding aus Kokosmilch gemacht, und ich löffele langsam zwei Gläser hintereinander. Danach fühle ich mich satt auf jede erdenkliche Art, und ich finde, das ist ein perfekter Moment, um zu gehen.

Felix