9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jem Saylor Publishing

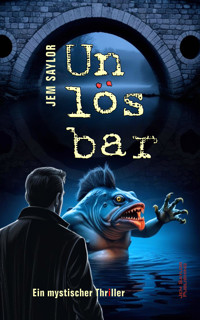

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Als Consultant mit exzellenten Fähigkeiten wird Elias in das vom Krieg zerrüttete Bosnien entsandt, um eine Risikobewertung bei einer der Banken des Landes vorzunehmen. Seine Dienstreise stellt sich als purer Albtraum heraus. Er überlegt sogar, die Reise abzubrechen, doch dann lernt er Tamara kennen. Es beginnt eine Odyssee durch ganz Bosnien und gleichzeitig durch seine Gefühlswelt. Ein Kampf zwischen Gut und Böse. Zwischen Mythologie und Realität. Schmerz, Trauer, Glück und ekstatische Momente wechseln sich im schwindelerregendem Tempo ab. Wird er seinen Auftrag erfüllen? Kann er der Versuchung widerstehen, einen Pakt mit einer teuflischen Organisation einzugehen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

UNLÖSBAR

- Thriller -

Jem Saylor

www.jemsaylor.com

1. Auflage, Feb. 2021

Copyright © 2021 by Jem Saylor

All rights reserved.

Verlag: Jem Saylor Publishing, Hauptstraße 134, 51143 Köln

Cover-Design: Nicole Graf

Cover und alle Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich

geschützt. Eine Reproduktion, egal welcher Form, ist ohne

Schriftliche Erlaubnis der Rechteinhaber nicht gestattet.

ISBN: 9783752132847

Für meine Mutter.

Prolog

1993

DIE Sonne erhob sich über dem gepflasterten Platz und durchflutete mit ihrem warmweißen Licht die verschlungenen Gassen im Herzen der Altstadt. Der graue Stein im Boden wärmte sich dadurch auf und entflammte Geschäftigkeit in den Köpfen der Menschen. Händler stellten Warentische vor ihren Läden auf und bestückten diese mit Essbarem, hier und da auch mit Kleidungsstücken. Zu den Pastellfarben des Mauerwerks und dem Rotbraun der Dächer gesellten sich auf diese Art unzählige weitere Töne und verwandelten die Altstadt allmählich in ein Meer aus Farben. In Lumpen gekleidete Schuhputzjungen platzierten sich am Kopf einiger Gassen und sortierten Töpfchen mit bunter Creme sowie Bürsten aus ihren Kästen, um für den großen Andrang gerüstet zu sein. Der Wind verteilte den süßlichen Duft von frisch gebackenen Teigwaren über den großen Platz mit dem jahrhundertealten Brunnen in der Mitte, liebkoste die Nasen der Anwesenden und ließ ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Einige fliegende Händler schoben ihre scheppernden Karren auf die leere steinerne Fläche, sie suchten nach einer geeigneten Stelle, um größtmögliche Einnahmen zu erzielen.

Es war ein vielversprechender und schöner Sommertag, wie er schon lange nicht da war. Der Kontrast zwischen dem tiefen Blau des Himmels und dem hellen Braun des Holzes ließ den historischen Brunnen in neuem Glanz erscheinen. Eine alte Frau zapfte sich aus einem der Hähne an den Seiten lebenspendendes Wasser in ihren Eimer.

Das Pflaster, die Brise Luft darüber, das Wasser aus dem Brunnen und die Strahlen der Sonne hatten sich in einer harmonischen Mischung zu einem idyllischen Bild zusammengefügt, wie es sonst nur im fernen Orient zu sehen war. Allein die Aasgeier, die routiniert über dem alten Holzbrunnen kreisten, störten das ausgewogene Verhältnis der Elemente. Es schien so, als ob sie auf etwas warteten, als wären sie Teil einer Verschwörung gegen die Urkräfte.

Nach und nach füllten sich die engen Gassen und das heitere Gewusel an Menschen presste sich durch sie, während es gleichzeitig die Warentische leerkaufte und anschließend den Platz um den alten Holzbrunnen bevölkerte. Von Jung bis Alt war alles dabei. Die Stimmung war gut, denn die Menschen hatten lange in ihren Häusern ausharren müssen, bis endlich das Donnern aus den Bergen aufhörte. Sie genossen die Kombination aus wärmenden Sonnenstrahlen und der kühlenden Brise im Gesicht, unterhielten sich angeregt mit ihren Nachbarn und hielten dabei ihre Kinder in den Armen, denn solch eine Gelegenheit zu einem Plausch hatten sie in letzter Zeit selten gehabt.

Das Gerücht, dass ein geheimer Informant gefasst wurde, hatte sich in der Stadt wie ein Lauffeuer verbreitet. Überhaupt spielten gezielt gestreute Geschichten in diesen Zeiten der Unsicherheit oft eine gewichtige Rolle, dienten gar als Treibstoff für die Seele. Sie alle wollten dabei sein, denn sie konnten es kaum erwarten, endlich dem Zuträger in die Augen zu schauen und Genugtuung zu verspüren. Genugtuung für die eigenen Verluste. Beinahe alle Familien hatten Angehörige verloren, daher war die Stimmung in der Stadt seit Wochen schon aufgeheizt. Jetzt aber mussten die anderen Tribut zahlen. Jetzt war einer von den Feinden gestellt worden. Trauer und Wut, so gegensätzlich wie diese Worte sind, sie gehörten hier zusammen und bestimmten den Alltag der Bewohner. Es musste Dampf abgelassen werden und hier bot sich eine langersehnte Gelegenheit.

Bald gesellten sich schwer bewaffnete Milizionäre zu dem Gemenge und stellten sich im Bereich unmittelbar um den Brunnen auf. Sie sorgten mit ihren Aufforderungen dafür, dass die Menschentraube eine freie Passage zu den umlaufenden Stufen bildete. Kurze Zeit später fuhr ein Militärtransporter vor, aus dessen Ladefläche unter der olivgrünen Plane Bewaffnete einen Mann herauszerrten. Die Hände des Mannes waren an das Ende einer schweren Eisenkette gefesselt. Die Hosenbeine ungleichmäßig abgerissen, sein T-Shirt stellenweise blutgetränkt, seine braunen Haare verfilzt und mit einem öligen Film überzogen. Ganz klar, dieser Mann hatte gelitten. Seine Seele war gebrochen und er verharrte still. Die aufgedunsenen Augenränder und Platzwunden an den Wangen sowie die blutunterlaufenen Striemen an den Waden verrieten stundenlange Folter. Der kräftig gebaute Kommandeur mit untersetztem Oberkörper zog den Mann auf den wackeligen Beinen bis auf die oberste Stufe des Brunnens. Seine Milizionäre hielten ihn fest, damit er nicht stolperte. Die Menschenmenge klatsche dabei und rief immer wieder im Chor:

»Tod den Schnüfflern. Tod den Schnüfflern.«

Ob der geschundene Mensch vor ihnen schuldig war oder nicht, diese Frage stellte sich erst gar nicht, denn die Quelle der Gerüchte war glaubwürdig, bestimmte sie doch über das Leben in der Stadt. Keiner hätte es gewagt, dem Kommandeur zu widersprechen. Die Möglichkeit, schon bald sich selbst auf dem steinernen Podest des Brunnens wiederzufinden, war nicht weit hergeholt.

Der Anführer hob den Kopf und setzte an, um etwas zu sagen, doch er wurde von dem hysterischen Geschrei einer Frau unterbrochen, die sich zusammen mit ihrem Kind durch den Pulk nach vorne gekämpft hatte. Es handelte sich um die Frau und den kleinen Sohn des gefassten Mannes. Sie bettelte um sein Leben und wollte zu ihrem Mann gelassen werden. Die Milizionäre hinderten sie aber daran, zu ihm auf die Treppe zu gelangen.

»Nein, bitte tun Sie ihm nichts!«, kreischte die Ehefrau ganz außer sich. »Ich gebe Ihnen alles was ich habe!«

Sie nahm ein Dutzend goldene Armreife aus ihrer Tasche und warf sie dem untersetzten Mann vor die Füße.

Der uniformierte Mann aber reagierte beleidigt. »Das, was ich will, kannst du mir nicht geben, Weib. Dein Mann hatte seine Chance.«

»Dann nehmt mich! Ich tue alles, was Sie wollen. Aber bitte lasst meinen Mann gehen. Bitte … bitte …«, flehte die Frau.

Der Kommandeur lachte sarkastisch. »Glaubst du, du kannst mich mit deinen Titten kaufen?«

Er wirkte nun gereizt und zückte ein langes Messer aus der Lederscheide an seinem Gürtel. Seine Männer verzogen keine Miene und ließen achtsam ihre Augen über die Menge schweifen, um auf jede mögliche Art von Störung vorbereitet zu sein. Auch die Aasgeier spürten instinktiv, dass sich die Vorstellung unter ihnen dem Ende näherte. Sie flogen nun deutlich tiefer und umkreisten die türkisfarbene Kuppel des Holzbrunnens in engen Bahnen.

»Ich … ich flehe Sie an«, stotterte die Ehefrau.

Ihre Stimme hatte sich nun durch Überanstrengung ihrer Stimmbänder zu einem Kratzen in den Ohren der Zuhörer verwandelt. Manche fühlten sich dadurch belästigt, andere aßen ungerührt das Stück Gebäck in der Hand oder scherzten zum Teil auch über das unnütze Betteln. Einige wenige nahmen die Gelegenheit wahr und ließen ihre Schuhe durch die Schuhputzjungen polieren. Sie waren einfach nur froh, den eigenen vier Wänden entkommen zu sein und genossen den Aufenthalt im Freien.

Jetzt konnte auch der kleine Junge neben der weinenden Frau seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Er umklammerte schutzsuchend seine Mutter.

»Mama, Mama«, hörte man ihn leise schluchzen.

Der Kommandeur sagte etwas in Richtung des Gefesselten, man konnte nicht hören was er sprach, aber es musste eine letzte Frage gewesen sein. Jetzt erst begriff der Gefangene seine ausweglose Situation. Er versuchte krampfhaft seine Tränen zu unterdrücken, und machte dennoch eine abweisende Bewegung mit dem Kopf. Dann richtete er den Blick nach oben in den Himmel, als suche er dort Beistand. Damit erzürnte er den Mann mit dem Messer umso mehr.

Dieser hob die zornige Stimme und sprach laut zu seinem tosenden Publikum.

»Viele von euch mussten bluten, haben Familienangehörige und Freunde verloren. Dieser Mann ist uns in den Rücken gefallen. Er ist ein Verräter.«

Das unaufhörliche Winseln der Frau und ihres Sohns war vergeblich. Die Forderung der Menge wurde nun lauter. »Tötet ihn! Tötet den Verräter!«

Daraufhin setzte der Kommandeur dem Mann mit dem Blick gen Himmel die Klinge an den Hals und schlitzte ihm mit einem Ruck die Halsschlagader auf. Das Blut des Beschuldigten spritzte unkontrolliert aus seiner Kehle, floss die Treppenstufen hinunter und sammelte sich in einer roten Pfütze am Fuße des Brunnens. Die Atmung des Mannes verlangsamte sich nach und nach, sein Gesicht wurde zunehmend blasser, die Augen verdrehten sich und fokussierten dann ein letztes mal das klatschende Publikum, bevor sein Blick leer wurde. Mit jedem Blutstoß verließ ein Teil seiner Lebendigkeit den Körper, bis er, nachdem er komplett ausgeblutet war, in sich zusammensackte, die Stufen hinunter rollte und am Ende leblos in seiner eigenen Blutlache lag.

Schon länger wurde gemunkelt, dass Spitzel aus den eigenen Reihen mit dem Feind kooperierten und ihm Angaben zu wichtigen Zielen verrieten. Nur so konnten die hohen Verluste durch Artilleriebeschuss in den letzten Tagen erklärt werden. Viele atmeten daher auf, weil endlich einer jener Zuträger unschädlich gemacht worden sei. Sie waren gar in Feierstimmung und fielen sich dabei in die Arme. Der Jubel der Menschen kannte schier keine Grenzen und hielt beinahe eine Stunde an, bis sich die Versammlung irgendwann auflöste und sich außer der Witwe mit ihrem Sohn und dem Leichnam niemand mehr auf dem Platz befand. Traumatisiert und verzweifelt wälzte sich die Witwe stundenlang vor dem toten Körper hin und her, als glaubte sie, ihn damit wieder zum Leben erwecken zu können. Niemand spendete Trost, als sie der Menge hinterher schrie:

»Ihr habt den letzten Hauch von Menschlichkeit in dieser Stadt getötet!«

Die Geier nutzten derweil ihre Chance und machten sich über den Toten her. Auch wenn die Witwe mit ihren Armen abwehrend um sich schlug, die hartnäckigen Aasgeier ließen sich davon nicht abhalten, Stücke aus dem leblosen Körper zu reißen, bis sie ihr Verlangen nach Nahrung gestillt hatten. Schließlich nahm sich die Natur nur zurück, was ihr gehörte.

1

Ankunft

Februar, 1997

SCHARFE Sonnenstrahlen kratzten an meinen Augen und verbreiteten eine unangenehme Hitze in meinem Kopf. Ich konnte sie daher nicht mehr geschlossen halten und öffnete sie. Die Wucht der Sonnenstrahlen blendete sehr und ich fühlte mich für einen Moment in eine Leere hineingestoßen, die sich als eine Fülle der Verwirrung in der vollkommenen Dunkelheit enthüllte, welche vom Licht der Sterne durchbrochen wurde. In dieser von allen Seiten durchstoßenen Leere kam ich mir vor wie ein winziges Atom, das unwillkürlich durch das Universum schwebt und von der Gravitation einiger Möglichkeiten angezogen wird.

Die Rollläden waren doch komplett runtergezogen, dachte ich. Durch sie konnte kein Licht eindringen. Ich schaute genauer hin. Es war vielmehr so, als ob die Sonne durch winzige chaotisch angeordnete Löcher an den Wänden durchschien. Wachsendes Unbehagen befiel mich. Sofort drehte ich mich um, aber Natalie lag nicht neben mir. Verwundert darüber stieg ich aus dem Bett und wollte die Rollläden aufziehen, doch es waren keine da. Stattdessen hatten die Fenster hölzerne Läden an der Außenseite. Ich öffnete sie. Draußen hatte ein sonniger Tag begonnen. Der Raum wurde nun komplett mit Tageslicht durchflutet. Nach genauerem Hinsehen bemerkte ich, dass die Löcher an den Wänden in Wirklichkeit von Kugeln aus Maschinengewehren stammten. Dem Augenblick der Konfusion - ich hatte zunächst gedacht, ich wäre noch im eigenen Schlafzimmer - folgte dann schlagartig die Erinnerung daran, dass ich mich nach meiner Ankunft aus New York, so gegen Mitternacht, in einem Hotelzimmer in Sarajevo schlafengelegt hatte.

Es war bereits kurz vor acht und ich musste mich beeilen, da ein Termin bei der CBB, der Commercial Bank Bosnia, einer der mächtigsten Banken des Landes, anstand. Ich war um neun Uhr mit dem General Manager der Bank, Herrn Peter Lemming, verabredet. Wie immer bei UN-Friedensmissionen waren auch in Bosnien unmittelbar nach dem Krieg die Banker ins Land geschickt worden.

»Erst kommen die Bomber und dann die Banker, um den Wiederaufbau zu finanzieren«, hatte einst mein Arbeitgeber, der Boss, auf der Pressekonferenz taktlos gescherzt, als er unmittelbar nach dem Krieg mit Hilfe seiner Foundation und neun anderen, meist staatlichen Organisationen, die CBB gründete.

Als größter Anteilseigner hielt seine Foundation zwar mehr als ein Drittel aller Aktien der CBB in der Hand, dennoch übten von Zeit zu Zeit die anderen Aktionäre durch Kooperation untereinander enormen Druck auf ihn aus. Insbesondere Karrie Humphrys, die in der Regel als Sprachrohr seiner Widersacher im Aufsichtsrat der Bank diente und Vertreterin des zweitgrößten Aktionärs war, sorgte für Stunk. Sie machte keinen Hehl daraus, dass sie meinen Boss, den Vorsitzenden, am liebsten entmachten würde. Ein Dorn im Auge meines Arbeitgebers, damit waren häufige Reibereien vorprogrammiert. Hinzu kam der gesteigerte Wunsch von Seiten der Politik, den Menschen in Bosnien mit Geld zu helfen. Nach hitzigen Diskussionen einigte man sich schließlich im Aufsichtsrat der CBB darauf, durch ein Hauskrediteprogramm einen Beitrag zum Wiederaufbau Bosniens zu leisten. Waren doch durch den erbitterten Krieg zwischen den einzelnen Ethnien unzählige Häuser zerstört worden und viele Familien obdachlos geworden. Dazu brauchte die CBB aber weitere Finanzmittel, die ihr im Zuge einer Kapitalerhöhung zur Verfügung gestellt werden sollten. Jedoch waren die Mittel der Foundation bereits ausgeschöpft und mein Boss damit in Bedrängnis geraten. Ihm fehlte schlicht das Geld für eine zusätzliche Einlage. Insgeheim wollte der Boss unter allen Umständen verhindern, dass sich das Stimmenverhältnis im Aufsichtsrat zum Nachteil seiner Foundation veränderte. Daher hatte er nur widerwillig zugestimmt, konnte aber gerade noch durchsetzen, dass zunächst eine Risikoanalyse von einem seiner Experten vorgenommen wird. Nur bei einem positiven Ergebnis sollte dann die Kapitalerhöhung tatsächlich erfolgen und der Plan realisiert werden. Damit war Karrie Humphrys nur einverstanden, wenn ich die Analyse vornehmen würde.

Im Gegensatz zu Natalie, die oft meine nüchterne Art kritisierte - ich habe das Controller-Gen bereits als Baby eingeimpft bekommen - schätzte sie mein Wissen über die Bewertung von Risiken. Wir kannten uns bereits aus anderen Projekten. Überdies passte es, dass ich wegen meiner mazedonischen Wurzeln die vorherrschende Sprache einigermaßen beherrschte. So wurde mir als Consultant - und nicht als Controller, darauf legte ich Wert, denn ich musste Natalie immer wieder korrigieren - aufgetragen, die Risikoanalyse durchzuführen und dem Aufsichtsrat der CBB einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Ich erfuhr erst am Donnerstag gegen Feierabend vom Boss persönlich von der Entsendung und sollte bereits am Montag in Sarajevo meine Analyse beginnen. Vorgesehen waren dafür vier bis fünf Wochen.

Natalie war über meinen Auftrag und der damit entfallenden Fahrradtour nicht besonders erfreut. Wir waren beide begeisterte Mountainbiker und unternahmen immer, wenn unsere Jobs es erlaubten, ganztägige Touren. Das war mittlerweile selten der Fall. Schon seit drei Monaten hatten wir kein Wochenende mehr gemeinsam verbracht. Wir waren beide beruflich sehr eingespannt und schoben eine Überstunde nach der anderen. Abfeiern der angesammelten Überstunden war uns nahezu unmöglich. Endlich war es soweit, wir hatten das Wochenende für die gemeinsame Radtour freigehalten, hatten gar mehrere Stunden lang zusammen mit Tim, meinem besten Freund, den Trip geplant. Eine abwechslungsreiche aber auch zackige Tour mit mindestens achthundert Höhenmetern sollte es werden.

Doch Natalie war nicht die Person, die in einer derartigen Situation schlicht eine Szene machte. Nein, ganz und gar nicht. Sie stand einfach da und schwieg. Lediglich ihre Wangen bekamen eine leicht rötliche Farbe und es liefen ihr Tränen an den Augenrändern herunter. Ein stiller Protest, der jedoch eine umso größere Wirkung hatte und eine Wunde in mein Herz brannte.

Sie will nur mein Mitgefühl erzwingen. Das ist unfair. Ich bin nicht schwach … Die Art und Weise, wie sie protestierte, hätte bei jedem anderen Mann die gleiche Wirkung erzielt.

Traurig und ebenfalls mit feuchten Augen verabschiedete ich mich von Natalie, die wie eine regungslose Figur aus Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett an der Tür unseres Schlafzimmers gestanden hatte.

Bosnien hatte einen erbitterten Krieg hinter sich gelassen und war als Folge des Daytoner Abkommens 1995 in die Entitäten Bosnisch-Kroatische Föderation und die Republika Srpska unterteilt worden. Über die Region Brčko District im Norden sollte später entschieden werden. Daher wurde dieser Teil direkt von dem Office of High Representative, einer von der UN eingerichteten Institution, geleitet, die auch die beiden Entitäten in letzter Instanz kontrollierte. Von einem souveränen Staat konnte man also nicht sprechen.

Ich hatte gerade die Hose übergestreift, die Haare zurecht gekämmt und meinen Henriquatre getrimmt, als die Besitzerin des kleinen Hotels - eine Dame in hohem Alter - an meiner Tür klopfte.

»Das Frühstück ist fertig«, sagte sie, als ich die Tür öffnete. Dann flüsterte sie in mein Ohr: »Oh, soll ich Ihnen mal was sagen?«

»Nur zu.«

»Meine Enkeltochter schwärmt ja so von Ihnen. Sie hat mir gesagt, Sie würden so aussehen wie Andy García in ›Der Pate‹. Nur die blauen Augen und der Bart wären anders. Und ich muss sagen, sie hat verdammt nochmal Recht.«

Ihre sehr gesprächige Enkeltochter hatte mir nachts, als ich ankam, den Zimmerschlüssel ausgehändigt. Obwohl ich todmüde war und eigentlich nur schlafen wollte, verwickelte sie mich dabei in ein Gespräch. Neben dem im letzten Herbst erst begonnenen Studium an der Universität zu Sarajevo jobbte sie bei ihrer Großmutter als Rezeptionistin, wohl auch weil die Greisin ohne diese Hilfe aufgeschmissen wäre.

»Sie schmeicheln mir, aber ein bisschen Individualität wollte ich schon wahren. Und außerdem, ein Mafioso bin ich nicht.«

»Das will ich hoffen, mein Lieber.« Sie legte eine Hand an meine Wange und zog seichte an meinem Bart.

Just in diesem Augenblick läutete die Klingel unten an der Rezeption. Sie war noch oben in meinem Zimmer deutlich zu hören. Somit erledigte sich das mit dem Frühstück.

Es war Davut, der drahtige Fahrer der CBB, der unten wartete. Sein eigentlicher Name war David und seine Eltern waren aschkenasische Juden, die aus Prag eingewandert waren. Davut war acht Jahre alt, als er nach Sarajevo kam. Die Behörden hatten damals bei der Einreise nach Jugoslawien, als Folge eines unabsichtlichen oder auch absichtlichen Fehlers, Davut in seinen Personalausweis geschrieben. Ihm gefiel der Name, wie er berichtete, sodass er später keine Anstalten gemacht habe ihn korrigieren zu lassen. Unter anderem auch deswegen nicht, weil seine überwiegend muslimischen Schulkollegen ihn als einen von ihnen vollends akzeptiert hätten.

Wir bogen in die Obana Kulina Bana ein, der Hauptschlagader Sarajevos, auf der wir dann entlang der Miljacka in Richtung Baščaršija, der Altstadt, fuhren. Rechts und links des Flusses reihte sich ein zerstörtes Gebäude neben das andere. Eine endlose teilweise mit Schnee bedeckte gespenstische Ruinenlandschaft, aus der hin und wieder ein halbwegs verschontes Gebäude hervorragte. Vereinzelt waren ganze Stockwerke bis auf das Fundament niedergebrannt. Die Einschusslöcher überall an den Wänden waren nicht zu übersehen. Mir zog sich der leere Magen zusammen. Manche waren notdürftig zugekittet und gestrichen worden. An der Größe der Löcher konnte man erahnen, ob es sich um Raketen, Granaten oder Munition von Gewehren gehandelt hatte.

Höchstwahrscheinlich waren noch Menschen in den Gebäuden, als die Kugeln und Granaten einschlugen. Aber nein, das wollte ich mir jetzt nicht vorstellen. Wie grausam können Menschen denn sein? Was bringt sie dazu, ohne Rücksicht auf das Leben von Kindern, Frauen und Männern derartige Zerstörungen zu verursachen?

Die Zentrale der Bank befand sich in einer kleinen Seitenstraße in der Nähe des Nationaltheaters. Nach einer gefühlten Stunde, die Zeit schien regelrecht stehengeblieben zu sein, kamen wir schließlich vor der Schalterhalle der Hauptfiliale an, die sich im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes befand. Es war kein sehr ansehnliches Gebäude, aber im Vergleich zu denen, die ich unmittelbar zuvor gesehen hatte, noch in einem verhältnismäßig guten Zustand. Einschusslöcher, durch die man hindurchsehen konnte, hatte es zumindest keine. Wir begaben uns auf die erste Etage, wo sich die Büroräume des Managements und einer Sekretärin befanden. Die Sekretärin empfing mich an der Glastür und führte mich direkt in das Zimmer von Peter Lemming.

Bei derartigen Aufträgen hatte ich stets die Gewohnheit, im Voraus die Lebensläufe der Gesprächspartner durchzusehen, für eine bessere Einschätzung versteht sich. Genauso hatte ich mir Peter Lemming vorgestellt. Er wurde vom Boss persönlich für den Chef-Posten bei der CBB abgeworben. Als Leiter des Back-Office einer namhaften deutschen Bank konnte Peter Lemming eine makellose Bankerkarriere vorweisen, trotzdem wirkte er etwas unbeholfen und ruppig. Manager von Back-Offices hatten den Ruf, trocken und langweilig zu sein. Es kam wie erwartet, ich wurde mit einem freundlichen aber nicht besonders warmen Grinsen in seinem kantigen Gesicht empfangen. Unverkennbar bemühte er sich, höflich zu sein, dennoch wirkte seine Stimme kühl und arrogant. Über meinen Besuch war er zuvor informiert worden. Besonders erfreut, mich zu sehen, schien er nicht zu sein.

»Sie möchten untersuchen, wie hoch das Ausfallrisiko für zusätzliche Hauskredite sein würde?«

»Das ist richtig. Schließlich sind einhundert Millionen Dollar eine Menge Geld. Die Kapitalgeber werden nur zustimmen, wenn das Risiko beherrschbar ist.«

»Dennoch, auf Profit verzichten möchten sie sicherlich nicht«, sagte Peter Lemming. »Sie haben die zerstörten Gebäude auf dem Weg zu uns gesehen oder? Die Obana Kulina Bana nannte man bis vor kurzem noch die Sniper Alley.«

Ich kannte die Sniper Alley aus den Nachrichten, aber in Wirklichkeit machte die Straße noch einen viel düstereren Eindruck. Serbische Scharfschützen hatten aus den umliegenden Bergen jahrelang auf alles geschossen, was sich dort bewegte. Dutzende Menschen waren gestorben. »Keine Frage, Bedarf ist da, dennoch werde ich genauer hinsehen müssen.«

»Glauben Sie etwa, wir sind hier nicht in der Lage, das Risiko einzuschätzen?«

»Bei einer Bank kann immer etwas schiefgehen. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail.«

Der Geschäftsführer schob das Bündel Papier, das auf dem Schreibtisch vor ihm lag, zu mir. »Ich habe Ihnen die Zahlen ausgedruckt. Sehen Sie selbst, wir haben kaum Ausfälle.«

»Vielen Dank.« Ich warf einen flüchtigen Blick auf die Seiten. »Dennoch, ich werde die Geschäfte der Bank eingehender untersuchen müssen.«

Am liebsten hätte Peter Lemming es dabei belassen und mir bloß das Land und die zerstörten Häuserzüge gezeigt, um die Notwendigkeit von zusätzlichen Geldern zu demonstrieren. Über meine Absicht, bei der Analyse ins Detail gehen zu wollen, war er offenbar überhaupt nicht glücklich.

»In Ordnung, wir werden Ihnen alles zeigen«, sagte er freudlos.

Ich beabsichtigte, mir zunächst ein allgemeines Bild von Sarajevo zu machen, und erst am darauffolgenden Tag die Analyse zu beginnen. Auch die Filialen in Brčko, Bijeljina und Banja Luka standen auf meinem Plan. So verließ ich mit dem zusammengerollten Bündel Papier in der Innentasche die Geschäftsräume der Bank.

Ich ging in Richtung Uferstraße, der Sniper Alley. Da ich auf der Fahrt zur Bank noch nicht richtig wach war - ich brauchte morgens stets eine Weile, bis ich zu mir kam - war mir der intensive Benzolgeruch draußen in der Luft nicht aufgefallen. Schwarze Rauchsäulen zierten die schneeummantelten Kamine der notdürftig reparierten Gebäude. Zum Heizen wurde vor allem Braunkohle verbrannt, deren stechender Gestank mir nun in der Nase kratzte. Er war so stark, dass ich beim Putzen der Nase Blut im Taschentuch sah. Für sauberere schwarze Steinkohle war offensichtlich kein Geld da. Obwohl wir schon Ende März hatten, wagte sich der Frühling noch nicht aus seinem Winterlager. Nach wenigen Minuten schon nagte die trockene Kälte obgleich des herrlichen Sonnenscheins an meinen Fingerspitzen. Sie drohten sich in Eiszapfen zu verwandeln. Daher steckte ich die Hände in die schützenden Manteltaschen und ließ die Augen über die schneebedeckten Ufer der Miljacka schweifen. Ungeachtet der klirrenden Kälte gingen einige Mütter mit ihren Kindern entlang der Ufer spazieren. Auch der intensive Geruch von Braunkohle schien sie nicht weiter zu stören.

Vielleicht eine Trotzhaltung, dachte ich. Endlich wieder rausgehen können. Endlich wieder frei.

Sicherlich hinterließ der jüngste Bosnienkrieg entsetzliche Spuren, aber die Stadt Sarajevo hatte schon zuvor viel Leid ertragen müssen. Auch wenn es bereits lange her war, wusste ich aus dem Geschichtsunterricht, dass gerade hier eine der größten Tragödien der Menschheit ihren Anfang fand. Das Attentat auf Kronprinz Franz Ferdinand und seine Frau war der Trigger für den ersten Weltkrieg, in dessen Verlauf mehrere Millionen Menschen starben. Beklommenheit übermannte mich, je weiter ich mich auf der Sniper Alley nach Osten bewegte. Mein Ziel war die Lateinerbrücke, die Kulisse des hässlichen Aktes. Die tiefhängende Sonne, deren Strahlen sich jetzt auf dem Schnee brachen, blendete mich und ich musste die Augen schlitzen. Am Ende der Allee, hinter dem östlichen Stadtkern, thronte auf der Spitze eines Hügels die Festung der ehemaligen Statthalter. Unten am Fuße knickte die Straße nach rechts und verlor sich in den Wirren der Berglandschaft Richtung Pale. Ein malerisches Bild, wären da nicht die pockenartigen Narben der Zeit, die unter dem weißen Zuckerguss der Natur zu beiden Seiten des Wassers hervortraten.

Als ich an der Lateinerbrücke ankam, bemerkte ich auf der nördlichen Uferseite, wo ich stand, ein Museum zum Gedenken an die schreckliche Tat. Ich musterte das Bauwerk. Genau an der Stelle, an der die Steinbrücke das südliche Ufer tangierte, machte die mehrere Meter hohe Mauer der Uferbefestigung einen Bogen. Es war so, als drückte sie die dahinterliegende Straße ein. Nur hier wurde die lineare Form, bedingt durch die Parallelität der beiden Ufer, unterbrochen.

Diese Stelle ist anders als alle anderen. Ganz klar, das muss ein Zeichen sein. Eine unbewusste Markierung der Menschen auf dem Kerbholz der Geschichte.

Die Last der Brücke wurde von drei mächtigen Pfeilern getragen, zwischen denen sich vier Bögen spannten. Auf der nördlichen Seite, wo ich gerade stand, konnte man den Ansatz eines weiteren Bogens sehen. Er wirkte durch die anliegende Uferstraße abgeschnitten. Dies erklärte auch, warum der Scheitel der Brücke wie nach Norden versetzt aussah. Rechts und links des höchsten Punktes befanden sich über den Fundamenten kreisrunde Löcher. Ich versuchte den Sinn dieser Löcher zu erkunden. Die Lateinerbrücke wurde unter osmanischer Herrschaft im Jahre 1565 erbaut. Sie ist benannt nach dem angrenzenden katholischen Stadtteil auf der linken Seite der Brücke, der früher Latinluk hieß. Fasziniert von der Standhaftigkeit zum einen, aber auch tief berührt durch das historische Erbe dieses Ortes, dieses so folgenreichen Attentats, bewegte ich mich zum Scheitel der Brücke. Ich musste an die vielen Menschen denken, die sinnlos gestorben waren, was mich sehr nachdenklich machte. Als ich am höchsten Punkt ankam, kroch mir die Galle hoch. Ein mulmiges Gefühl. Durch Kälte und Trauer zugleich gelähmt, konnten meine Finger kaum die Kamera halten, mit der ich versuchte ein Erinnerungsfoto zu schießen. Schließlich drehte ich mich in Richtung Pale, sah zu, dass der Fluss mittig auf dem Foto war, und drückte ab.

»Ist das nicht ein schöner Ausblick?«, hörte ich eine baritonale Stimme fragen.

Ich hatte ihn nicht bemerkt und zuckte vor Schreck zusammen. Nachdem ich mich umdrehte, sah ich einen älteren Mann in einem dunkelbraunen Mantel und mit einem Fedora in der gleichen Farbe auf dem Kopf. Seine Augen im rundlichen Gesicht starrten auf die Kamera.

»Finde ich auch. Schöner Hut!«

»Aus der Domstadt Köln. Hab ich dort anfertigen lassen. Darf ich mich vorstellen, Gabor Barna.«

»Elias. Freut mich! Humphrey Bogart trug stets so einen. Ich trage manchmal einen Pork Pie.«

»Nicht ganz meine Form. Hier wimmelt es zwar von Internationals, darf ich trotzdem fragen, was der Grund Ihres Aufenthaltes in Sarajevo ist?«

»Oh, ich bin nur wenige Wochen hier, weil ich einen Bericht über eine hiesige Bank in New York abliefern muss.«

»Wissen Sie, ich lebe schon einige Jahre in dieser faszinierenden Stadt. Sarajevo ist gleichzeitig der Sitz eines Großmuftis, eines Metropolitan der serbisch orthodoxen Kirche und eines Erzbischofs der katholischen Kirche. Völlig zurecht wird diese Stadt auch europäisches Jerusalem genannt.«

»Stimmt, Kirchen, Synagogen und Moscheen sind selten so nahe beieinander. Und Sie? Wo arbeiten Sie, wenn ich fragen darf?«

»Ich arbeite für die OSZE. Wenn man so lange wie ich mit einer Stadt zu tun hat, dann fängt man an sie zu verstehen. Städte blühen, sie wachsen, sie schrumpfen und verwelken schlussendlich. Mit der Zeit versteht man den Zusammenhang zwischen Blühen und Verwelken. In serbischen Erzählungen gibt es einen Wassergeist namens Vodjanoy. Mal sieht er aus wie ein Hecht, mal wie eine aufgedunsene Wasserleiche mit Hängebauch, und mal lockt er in Gestalt einer schönen Seerose Menschen ans Ufer, um sie dann zu erschlagen. Seine magischen Fähigkeiten sind jedoch an Wasser gebunden. Halten Sie daher gebührenden Abstand zum Wasser.«

»Ist das eine Warnung?«

Gabor Barna lächelte, blieb aber still und entfernte sich in Richtung Basar, ohne sich zu verabschieden.

Gedanklich noch mit seinen Äußerungen beschäftigt flanierte ich weiter entlang des Miljackaufers zur ehemaligen Nationalbibliothek.

Wieso die Warnung? Wegen der immer noch gefährlichen Nachkriegssituation? Wieso Abstand zum Wasser? Und wieso warnt er mich überhaupt?

Die ehemalige Bibliothek befand sich, noch vor dem Fuße des Hügels, auf der linken Seite. Ihre Architektur entzückte. In dem Bauwerk war osmanischer Stil mit Elementen aus Spanien und dem arabischen Raum vermischt. Mein Sitznachbar auf dem Anschlussflug von München nach Sarajevo hatte mir erzählt, dass die Vijećnica - so wurde die Nationalbibliothek hier genannt - von Serben und Kroaten gleichermaßen als Symbol für einen einheitlichen Staat gesehen wurde, den diese bekämpften. Eine zügige Restaurierung war daher utopisch. Für mich war die verkümmerte Vijećnica, metaphorisch gesehen, ein Abbild des zerstörten Vielvölkerstaates Jugoslawien. Das auffällige Gebäude hatte keine Glasscheiben mehr, stattdessen verschlossen vergilbte Bretter die Fensteröffnungen. Es war durch einen Granatbeschuss im Krieg stark beschädigt worden und mit einem schäbigen Bauzaun umrandet. Wie makaber? Auf ihm lächelte mich neben diversen Werbeplakaten auch das Antlitz des weltweit gesuchten Kriegsverbrechers Karadžić an, mit einer siebenstelligen Prämie darüber. Diese war damals auf seinen Kopf ausgesetzt worden. Wohl eine Ironie des Schicksals. Ursprünglich ein Wahlplakat, das jetzt mit Aufklebern versehen zum Fahndungsplakat wurde. Haben die kein anderes Bild gefunden, dachte ich. Zudem war Karadžićs Aufenthaltsort, so erfuhr ich später, den SFORFriedenstruppen durchaus bekannt.

Auch wenn ihr allgemeine Zustand nicht besonders gut war, strahlte die Vijećnica positive Energie aus. Die beigegelbe Fassade war mit bordeauxroten Linien verziert und von einem Dachgesims mit Zacken und Kyma gekrönt. Ein Verweis auf längst vergangene Macht. Nachdem ich den Gegensatz von Zerstörung und Schönheit eine Weile auf mich einwirken ließ, beschloss ich über die Baščaršija zurück zum Nationaltheater zu gehen, in dessen Nähe sich auch die CBB befand.

In früheren Jahrhunderten war die Baščaršija Sarajevos wirtschaftliches Zentrum. Noch immer deckten hunderte Händler in den geschäftigen engen Gassen einen großen Teil des Bedarfs an Kleidung, Lederartikeln und handwerklichen Erzeugnissen. Niedrige, weit vorstehende Dächer aus Tondachziegeln boten einen guten Schutz gegen schlechtes Wetter und ermöglichten den Händlern die Nutzung der gepflasterten Wege als Ausstellungsfläche. Das Wirrwarr von Kunden, Händlern und ihren Waren glich einem Labyrinth und erinnerte stark an einen orientalischen Basar. Dieser aber war mitten in Europa. Im Zentrum der Baščaršija befand sich die Gazi Husrev Bey Moschee mit ihrem riesigen Innenhof. Oberhalb wie unterhalb des Gotteshauses waren jeweils mit Kuppeln überdachte weitere Basare, sogenannte Bezistans.

Bezistans wurden in früheren Zeiten als exklusive Einkaufsmeilen innerhalb der Basare gebaut. Und hatten eine ähnliche Funktion wie die Basilika in römischen Zeiten. Sie waren so bedeutend, dass die Größe von Städten damals nach der Anzahl ihrer Bezistans eingestuft wurde. Ich ging an der Mauer der Gazi Husrev Bey Moschee entlang und lief in den Innenhof hinein. Schon von weitem hatte ich unmittelbar neben dem Minarette der Moschee einen weiteren Turm bemerkt, der aussah wie ein Kirchturm. Jedoch waren alle Kirchengebäude weit weg. Dieser Turm befand sich auf dem Gelände unmittelbar neben der Moschee und zog daher meine Aufmerksamkeit auf sich.

»Sie fühlen sich bestimmt an einen Kirchturm erinnert, richtig?«, sprach die vorpubertäre Stimme eines Jungen neben mir.

»Stimmt. Eine gewisse Ähnlichkeit ist unverkennbar.«

»Alle Fremden denken das. Es ist aber Saat Kula, ein Uhrturm aus osmanischer Zeit. Der Turm wurde damals gebaut, damit die Gläubigen wussten, wann Gebetszeit ist.«

»Ok, aber die Uhr zeigt nicht die richtige Zeit an. Wir haben so ziemlich genau Mittag.«

Der Junge lächelte, als spotte er innerlich über meine Unwissenheit.

»Nein, nein, die Uhr geht schon richtig. Damals wurde die Zeitmessung nach dem Mond ausgerichtet. Da drüben, da befand sich mal eine Muvekithana, wo Astronomen täglich die exakte Zeit kalkulierten. Anhand der Stellung des Mondes, wissen Sie.«

»Du bist gut informiert, Kleiner.«

»Ein alter Mann geht jeden Tag hoch, um die Zeit einzustellen. Das macht er schon seit mehr als vierzig Jahren.«

»Verstehe. Aus dir wird bestimmt mal ein bedeutender Gelehrter. Wie heißt du denn?«

Das Kind fühlte sich geschmeichelt. »Lazar. Wissen Sie, ich möchte später Archäologie studieren. Daher finde ich historische Gebäude wie Kirchen, Synagogen und Moscheen toll.«

»Woher kommt das Interesse?«

»Ach, ich habe keine Freunde. Die anderen Kinder in der Schule spotten über mich. Sie wollen nicht mit mir spielen. Daher bleiben mir nur die Bücher.« Jetzt schwang Resignation in der kindlichen Stimme.

»Was haben die anderen gegen dich?«

»Ich bin ein Mischblut. Mein Papa war nämlich Serbe. Die Bosniaken hier mögen keine Serben. Wegen des Krieges, wissen Sie?«

»Oh, verstehe. Du balancierst gewissermaßen zwischen zwei Fronten.«

»Ja, und das ist sehr anstrengend. Aber Mama sagt, ich habe von beiden Kulturen etwas in mir, und das sei mein größtes Kapital.«

»Da hat sie vermutlich Recht. Deine Mama kann stolz auf dich sein.«

»Ich muss jetzt gehen. Meine Mama mag es nicht, wenn ich zu spät zum Mittagessen komme.«

Lazar schenkte mir zum Abschluss noch ein Lächeln, nahm seinen Schulranzen vom Boden und verschwand in den Gassen des Basars.

Der Junge war ausgesprochen reif für sein Alter, dennoch, von den anderen Kindern ausgegrenzt zu werden, musste für ihn schlimm sein. Beeindruckt von seinem Wissensstand keimte in mir die Hoffnung, dass in Bosnien zukünftig doch noch ein friedliches Zusammenleben der Konfessionen möglich sein würde.

Reifen Kinder im Krieg schneller? Ich will mir nicht vorstellen, welche Gräueltaten diese jungen Augen gesehen haben könnten.

Ein Kind in den Vereinigten Staaten hatte gewiss andere Hobbys, als sich über Uhrtürme und die Mondzeit Gedanken zu machen. Es würde sich eher für die neuesten Computerspiele interessieren.

Bevor ich mich entfernte, warf ich noch einen genaueren Blick auf Saat Kula und bemerkte, dass der obere Teil wie später aufgesetzt aussah. Im längeren unteren Teil waren die Ecken des Turms abgeflacht, während sie oben kantig waren. Zudem sah die Struktur der Ziegelsteine oben anders aus. Jetzt fiel mir auch auf, dass die Ziffern der Uhr arabische Zeichen waren. Überhaupt wirkte der ziegelsteinbraune Uhrturm neben dem weißen Minarett etwas fehl am Platz, da Form und Farbgebung nicht zueinander passten.

Nicht immer entstehen schöne Dinge, wenn Materie und Form miteinander tanzen. Dennoch ist es beachtlich, dass zwei so verschiedenartige Türme über Jahrhunderte denselben Ort teilen.

Der Brunnen in der Mitte des Hofes fügte sich dagegen perfekt in den prächtig gestalteten Gotteshauskomplex ein. Ein Vieleck aus Mamor mit mehr als einem Dutzend Wasserhähnen an den Seiten, die für das Waschritual vor dem Gebet benutzt wurden. Eine Bleikuppel, die von mehreren Holzpfeilern getragen wurde, schützte den Brunnen.

Nachdem ich den Innenhof der Moschee verließ, erinnerte mich das Knurren in meinem Magen daran, dass ich an diesem Tag noch nichts gegessen hatte. Daher beschloss ich, am großen Platz in der BaščaršijaČevapčići zu essen. Die Gassen waren jetzt deutlich voller. Menschenmassen pressten sich hindurch und ich hatte Mühe, mir meinen Weg zu bahnen. Als ich kurz bei einem Händler anhielt, um mir verzierte Miniaturtruhen aus Holz anzusehen, bemerkte ich für den Bruchteil einer Sekunde im Gemenge zwei glasige Augen, versteckt unter einer schwarzen Wollmütze. Die Augen waren blitzschnell wieder weg, als ob sie sich in Deckung brächten. Ich dachte zunächst an Gabor Barna, der aber trug einen Hut.

Außerdem, wieso soll er mir folgen?

Mit einem komischen Gefühl im Bauch kämpfte ich mich durch die Massen und bestellte die ersehnte Portion, als ich an der Čevapčinica ankam. Die Frikadellen nach bosnischer Art mit kleingehackten Zwiebeln darüber wirkten zwar sehr spartanisch - es war kein anderes Gemüse oder Salat im Brot -, sie schmeckten aber vorzüglich. Mit wohligem Gefühl im Magen, er knurrte nicht mehr, beobachtete ich von meinem Sitzplatz am Lokal aus das Geschehen auf dem schneebedeckten Platz vor mir und versank in Gedanken.

Ich dachte an Natalie. Das knallrote Gesicht war ihr Naturell, mit mir zu kommunizieren, wenn etwas sie ärgerte. Ähnlich der Kommunikation von Kalmaren, die durch Veränderung der Oberflächenfarbe ihre Stimmung zum Ausdruck bringen, änderte auch Natalie ihre Gesichtsfarbe. Vom Farbton ihrer Haut konnte man stets auf ihre Stimmung schließen. Und die konnte sehr unterschiedlich sein. Gerade das gefühlsbetonte Wesen Natalies gefiel mir sehr. Ich liebte es, ihre langen kastanienbraunen Haare zu berühren und dabei in ihre moosgrünen Augen zu schauen. Der Moment an der Tür, das rötliche Gesicht mit den tränenden Augen darin, die mich verärgert anstarrten, berührten mich stark. Dieses Gemisch aus Ärger, Trauer und dem geröteten Gesicht hatte jedoch auch etwas Erotisches, denn Natalie lief beim Orgasmus ebenfalls rot an. Ihr Antlitz wurde immer purpurrot, genauso wie zuletzt an der Tür. Ich kannte dieses Phänomen von meinen Exfreundinnen nicht. Zwei so unterschiedliche Situationen, aber die gleiche Farbe. Die gleiche Intensität von Erotik.

Oh, wie ich das liebe. Wir sind einfach füreinander bestimmt. Ich vermisse sie sehr. Sie in den Armen zu halten, und ihren wärmenden, wohlgeformten Körper zu spüren, ihren Duft einzuatmen, das macht mich stets glücklich.

Dennoch, sie hat absolut kein Recht, sauer auf dich zu sein oder dir Vorwürfe zu machen. Nicht wegen der ausgefallenen Radtour. Überhaupt macht sie dir viel zu oft Vorwürfe, wenn etwas nicht so klappt, wie sie es haben will. Dieses Mal war es absolut nicht deine Schuld. Ärgere dich nicht, vielleicht sind ein paar Wochen Abstand gar nicht schlecht.

Das laute Gurren von Tauben lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf den schneebedeckten Platz vor mir. Zwei flogen im Bogen über den Holzbrunnen in der Mitte. Die Bleikuppel und der Bereich rund um das mehrstufige Fundament des Brunnens waren mit dutzenden weiteren Tauben bevölkert. Ein gebrechlicher alter Mann mit ausgefranster Kleidung verkaufte ganz in der Nähe Vogelfutter. Als ich an dem Brunnen vorbeiging, bot er mir eine Packung an, in der Hoffnung, ich würde sie kaufen. Er sagte noch etwas anderes, das ich nicht verstand, weil er die Silben verschluckte. Grundsätzlich beherrschte ich - wegen meiner mazedonischen Abstammung - die lokale Sprache. Problematisch wurde es nur, wenn jemand zu schnell oder undeutlich redete. Dieser Mann schien das Gesagte zu husten.

»Sebilj … «, sagte er erneut, auf den Brunnen zeigend.

»Wer das Wasser aus dem Brunnen trinkt, kommt der Legende nach immer wieder hierher zurück«, übersetzte ein Schüler, der mit zwei anderen Freunden an dem Brunnen saß.

Ich kaufte dem gebrechlichen Mann eine Packung Futter ab und gab sie als Dank den drei Jungs. Diese fütterten damit umgehend die Tauben, die sich mit einem lauten Gurren bedankten. Das Brunnenwasser trank ich nicht, sondern beschloss, meine Erkundung durch die Stadt fortzusetzen. Als ich mich durch das Menschengewirr weiter Richtung Alte Orthodoxe Kirche durchschlug, empfand ich schon wieder das Gefühl, beobachtet zu werden. Vielleicht bildete ich mir das alles ein, aber auch dieses Mal sah ich einen Mann mit einer Mütze abrupt in Deckung gehen. Augenblicklich wurde ich ziemlich sauer, denn irgendjemand - glaubte ich zumindest - trieb ein Spielchen mit mir. So eilte ich zu der Stelle, wo ich die Person verschwinden sah, jedoch war niemand da.

Ganz klar, das muss eine Einbildung sein, denn warum sollte mich jemand verfolgen?

Mir fiel einfach kein Grund ein, daher setzte ich den ursprünglich angedachten Weg fort.

Die Alte Orthodoxe Kirche, ein schlichtes Bauwerk, das einfach mit Steinen aufgemauert worden war, stammt aus dem sechzehnten Jahrhundert. Das rechteckige Gebäude bestand lediglich aus zwei Stockwerken und hatte einen Turm, der nahezu doppelt so hoch war. Hinter einer mannshohen Mauer befand sich eine schöne Grünanlage, in der man Frieden mit sich und der Welt schließen könnte, wären da nicht die Gier und die Machtsucht der Menschen. Die schlichte Form deutete bereits darauf hin, dass diese Kirche jahrzehntelang eine andere Verwendung hatte. Ein Schild im Innern bestätigte meine Vermutung. Das Gebäude wurde lange Zeit als Schatzkammer der orthodoxen Kirche verwendet. Auf Betreiben des Kirchenpatrons namens Jeffran Despic wurde es dann teilweise in ein Museum umgewandelt und Gläubige wieder in die Gebetsräume hereingelassen. Im Gegensatz zu dem unscheinbaren Äußeren war das Innere der Kirche, nebst Gebetsraum und Altar, üppig mit religiöser Kunst ausgestattet. Das Besondere an dieser Kirche war jedoch, dass sie unter der Herrschaft des muslimischen Vezirs Gazi Husrev Bey, kurz nach der Eröffnung der großen Moschee im Jahre 1537 fertiggestellt wurde. Seither gingen Muslime, Christen und Juden eine Symbiose für Jahrhunderte ein.

Als mein Augenmerk auf eine Kindsmumie fiel, verspürte ich wieder dieses unangenehme Gefühl, beschattet zu werden. Dieses Mal bildete ich es mir gewiss nicht ein, da war wirklich ein Schatten, auf der gegenüberliegenden Wand. Als ich mich sodann umdrehte, erkannte ich Gabor Barna mit dem dunkelbraunen Fedora auf dem Kopf.

»Wieso folgen Sie mir?«, fragte ich, ohne meine Verärgerung darüber zu verstecken.

»Beruhigen Sie sich. Ich wollte Sie warnen!«

»Waren Sie etwa derjenige, der mir auf dem Weg vom Sebilj hierher gefolgt ist?«

»Nein, ich bin Ihnen nachgelaufen, da mir aufgefallen ist, dass Sie beschattet werden.«

»Wer sollte mich denn beschatten?«

»Leute von der Roten Pranke, denke ich«, flüstere Gabor Barna, als hätte er Angst, den Namen auszusprechen.

»Was ist das?«

Er legte den Zeigefinger auf dem Mund. »Nicht so laut. Eine gefährliche Untergrundorganisation, von der Sie sich besser fernhalten sollten! Irgendetwas an Ihrem Auftrag hat deren Interesse geweckt.«

»Ich wüsste nicht was«, antwortete ich und war neugierig darauf, mehr zu erfahren. »Wie meinen Sie das?«

Nach Gabor Barnas Darstellung sei die Rote Pranke ein sehr mächtiges, geheimes Syndikat, dessen Mitglieder sich quer durch alle Konfessionen aus Kriminellen, Politikern und reichen Unternehmern zusammensetzen würden. Auch Ausländer seien darunter. Das Einzige, was für die Organisation zähle, sei Profit. Menschenleben würden genauso wenig ein Rolle spielen wie die Zugehörigkeit zu einer Religion oder Partei. Viele Mitglieder seien während des Krieges durch Schmuggel, Waffenverkäufe, Erpressung und Auftragsmorde sehr reich geworden. Wenn man bedenke, dass während der Belagerung Sarajevos eine Packung Zigaretten umgerechnet bis zu sechzig Dollar gekostet habe oder ein Ei bis zu sechs Dollar, könne man sich die riesigen Profitmargen vorstellen, die sie erzielt hätten.

»Als ich Sie an der Lateinerbrücke verließ, bemerkte ich, wie jemand Sie von einer schwarzen Limousine aus beobachtete. Es war Tarik, ein Leibwächter und Handlanger des stadtbekannten Kriegshelden Almir.«

»Kennen Sie ihn persönlich?«

»Nicht wirklich, ich habe ihn lediglich bei einer Ehrung durch den Präsidenten flüchtig kennengelernt. Er wurde für seine vermeintlichen Heldentaten ausgezeichnet.«

»Inwiefern vermeintlich?«

»Mir kam Widersprüchliches über ihn zu Ohren. Es gibt Berichte darüber, dass er Kriegsverbrechen begangen haben soll.«

»Wieso läuft er dann frei herum?«

»Almir konnte sich, obwohl er Bosniake ist, selbst während der heftigsten Kämpfe, in serbischen Gebieten frei bewegen und dort Geschäfte machen. Er hat ganz offensichtlich mächtige Beschützer.«

»Glauben Sie, dass Tarik jetzt hier ist?«

»Ja, er lauert draußen vor der Kirche und wird Ihnen bestimmt folgen.«

Den Mann mit dem Fedora kannte ich erst seit wenigen Stunden und ich war nicht sicher, ob ich seinen Äußerungen trauen konnte. Mir blieb zum jetzigen Zeitpunkt aber nichts anderes übrig, als sie ernst zu nehmen. Derjenige, den ich in der Baščaršija gesehen hatte, trug eine Mütze. Gabor Barna jedoch hatte einen Hut auf, also musste da noch jemand anders sein.

»Haben Sie eine Idee? Gibt es einen Weg, ungesehen aus der Kirche hinauszugehen und Tarik abzuhängen?«

»Der zuständige Priester hier ist ein Freund. Er ist eine sehr zuvorkommende Person. Ich könnte ihn fragen, ob er uns durch den Hinterausgang hinauslässt. Aber wenn Sie schon hier sind, lassen sie mich Ihnen kurz noch ein paar Sätze zu der Mumie sagen.«

Gabor Barna schilderte deren Geschichte. Der Legende nach sei das Kind von seiner Stiefmutter erdrosselt und dann in die Miljacka geworfen worden. Als der damalige Priester von dieser schrecklichen Tragödie gehört habe, habe er den Leichnam des Kindes bergen lassen und dafür gesorgt, dass er im Garten hinter der Kirche begraben wurde. Mehr als hundert Jahre später habe eine Erweiterung des Komplexes angestanden. So sollte das Grab versetzt werden und wäre zu diesem Zwecke wieder geöffnet worden. Dabei habe man festgestellt, dass der exhumierte Körper noch in einem sehr guten Zustand gewesen sei. Erstaunlicherweise wären wegen einer Mumifizierung keine Verwesungsspuren festzustellen gewesen. Die Nachricht darüber hätte schnell die Runde gemacht. Als Folge sei die Kindsmumie von der orthodoxen Kirche zu einem göttlichen Wunder erklärt worden. Seitdem wäre sie auf der oberen Etage platziert und hätte eine gewisse Prominenz erlangt. Tatsächlich war sie so positioniert, dass man darunter hindurch krabbeln konnte, bemerkte ich. Auch heute noch würden Frauen, die ihre Fruchtbarkeit erhöhen wollen, oder Mütter, die ihre Kinder schützen wollen, in einem Ritual um die Gebeine herumlaufen und hinterher darunter hindurch krabbeln. Dieser Brauch gäbe ihnen den Glauben, gesegnet zu sein.

Aberglaube hin oder her, ich war diesbezüglich eher ein skeptischer Mensch und hielt gar nichts von derartigen religiösen Bräuchen. Trotzdem faszinierte mich die Geschichte der Mumie mehr als ich zugeben wollte. Derweil verschwand Gabor Barna in das untere Stockwerk und kam kurze Zeit später begleitet von einem vollbärtigen Kleriker mit zerknittertem Gesicht und einer dicken Hornbrille auf der Nase zurück. Vermutlich wurde dieser bei einem Nickerchen unterbrochen und hatte sich schnell seinen Talar übergestreift, der bei orthodoxen Geistlichen üblicherweise schwarz war und bis zu den Fersen reichte. Seine gleichfarbige, zylinderförmige Kappe mit einem Schleier auf der Rückseite saß schief.

»Sie werden verfolgt, wie mir mein Freund berichtet hat?«, fragte der Priester. Er rückte dabei sein Brustkreuz sowie die Kappe zurecht.

»Ich kann mir momentan nicht erklären, warum, Vater, aber das ist richtig.«

»Es gibt immer einen Ausweg, mein Sohn. Vertrauen Sie auf Gott, denn die Wege des Herrn sind vielfältiger als Sie glauben. Kommen Sie mit!« Er gab uns einen Wink.

Ein kleines Schmunzeln konnte ich mir nicht verkneifen, aber die ruhige Redeweise des Priester löste meine innere Beklommenheit etwas. Er öffnete uns eine Hintertür, aus der wir ungesehen entkamen. Während wir durch mehrere kleine Straßen liefen und so meinem Verfolger das Leben schwer machten, plauderte Gabor Barna über seine Arbeit bei der OSZE. Sein Spezialgebiet sei die organisierte Kriminalität.

Das macht Sinn. Daher also das Wissen.

Gabor Barna konnte es nicht lassen, immer wieder betonte er, dass die Rote Pranke die gefährlichste von allen Geheimorganisation in Bosnien sei. Durch seine Schilderungen konnte ich ihn besser einschätzen und fasste Vertrauen. Eine unbeantwortete Frage quälte mich jedoch weiterhin.

»Was hat das alles denn mit mir zu tun?«, wollte ich wissen. »Ich muss doch nur meine Aufgabe erfüllen und einen Bericht erstellen.«

»Die haben überall ihre Finger drin. Glauben Sie ja nicht, dass Ihre Bank davon ausgenommen ist«.

»Aber CBB ist nicht meine Bank, sondern ich bin ein Consultant, der im Auftrag des Aufsichtsrates der CBB eine Analyse vornehmen soll. Woher wissen die überhaupt von meiner Ankunft?«

Gabor Barna ließ diese Frage unbeantwortet, denn auch er hatte keine Idee. Ich dachte an Peter Lemming, seinen betont förmlichen Umgang, aber dass er die Quelle war konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Außer ihm jedoch kannte niemand hierzulande meinen Auftrag.

2

Der Alptraum

SCHWEISS läuft mir an den Schläfen herunter, doch mein Körper fühlt sich kalt an. Ich wische mir die Brühe vom Kopf und bemerke, dass sie kein Schweiß ist. An meinen Händen klebt förmlich Blut. Unfähig, irgendwie das Geschehene zu deuten, macht sich ein Gefühl der Angst in mir breit. Lediglich mein Kopf ragt aus dem kaltem Flusswasser. Ich fange an zu zittern. Auf der Wasseroberfläche neben mir treiben drei regungslose Menschen. Der Statur nach Körper von erwachsenen Männern. Meine Pupillen weiten sich, als ich bemerke, dass ihre Köpfe von hinten eingeschlagen sind. Eine Mischung aus rotem Blut und weißer Hirnmasse vermischt sich zusammen mit dem Wasser zu einem Cocktail, den ich aus meiner Stammkneipe in New York kenne. Er nennt sich ›Gehirnblutung‹. Eine eklige Mutprobe aus Baileys, Blue Curacao, Grenadine und Wodka, die es in sich hat. Die Leichen sind nicht aufgedunsen, die Männer können daher nicht lange tot sein. Hinter den Körpern bemerke ich eine Felswand. Ich wende mich von der Felswand ab und erblicke eine schneebedeckte Einbogenbrücke. Ähnlich wie bei der Lateinerbrücke befinden sich links und rechts neben dem großen Bogen kleine runde Öffnungen.

An meinem Hinterkopf fühlt sich etwas komisch an. Vielleicht hat das mit dem Blut an meinen Händen zu tun, denke ich, und prüfe nach. Zu meinem Entsetzen ertaste ich dort die Umrandungen einer mächtige Delle, aus der noch reichlich Blut herausfließt. Schmerzen spüre ich jedoch absolut keine. Mein Körper ist durch die Kälte beinahe zum Eisklotz gefroren. Vielleicht daher nicht?

»Warum bist du nicht tot, du Lump!«, höre ich plötzlich den Vodjanoy schimpfen.

Er erholt sich gerade am Ufer neben der Brücke von den Anstrengungen seiner Taten, als er bemerkt, dass ich noch lebe. Der nackte Mann mit dem Hängebauch sowie einem fischähnlichen Kopf springt sofort ins Flusswasser und schwimmt blitzschnell in meine Richtung. Noch bevor ich die kleinste Bewegung machen kann, packen mich seine glitschigen Finger am Hals. Ich reiße den Mund auf und will gerade schreien, doch dann höre ich den dumpfen Schlag einer Keule. Mir wird schwarz vor Augen. Blackout. Lauter kleine Sterne schimmern dezent im Nachthimmel. Manche heller, andere etwas weniger hell.

Was für ein klarer Himmel.Bin ich jetzt tot? Fühlt es sich so an, tot zu sein. Hmm, ich muss doch tot sein oder? Der Vodjanoy hat mich doch, genauso wie die anderen Männer, mit seiner Keule erschlagen.

Zum Beweis taste ich meinen Körper ab. Zupfe mal hier und mal da und bemerke, dass es zu meiner Verblüffung weh tut.

Man kann also Schmerzen spüren, wenn man tot ist … Moment mal, treiben Körper von erschlagenen Menschen überhaupt auf der Wasseroberfläche?

Es klopfte an einer Tür, die wohlbekannte ächzende Stimme einer alten Dame drang gedämpft hindurch.

»Sie hatten mich gebeten, Sie zu wecken. Wir haben halb acht!«

Zu meiner Freude entpuppten sich die Sterne als Einschusslöcher an den Wänden. Ich richtete mich auf und realisierte, dass ich im Hotelbett war. Es war bloß ein Alptraum. Am zweiten Morgen in Sarajevo nahm ich mir die Zeit zu frühstücken.

3

Pale

DAVUT holte mich wieder ab. Der Eingang der Kreditabteilung befand sich auf der rechten Seite, während auf der linken Seite die Schalterhalle für die Kassen war. Dutzende Kunden hatten sich dort vor den Schaltern aufgereiht und warteten ungeduldig darauf, bedient zu werden. Im Vergleich dazu war bei den Sachbearbeitern rechter Hand der Andrang relativ gering. Deren Tische waren hintereinander aufgereiht. An der Vorderseite jeweils zwei Stühle, auf denen vereinzelt Kunden saßen.

»Selma«, sagte eine zierliche Stimme in perfektem English, als ich die Glastür zu den Sachbearbeitern öffnete. Die hoch aufgeschossene Frau mit blondierten Strähnen, ihre Haare waren lang und glatt, und einem Eulengesicht hatte mich eintreten sehen und kam mir entgegen. »Ich bin die Leiterin der Hauptfiliale. Wie war Ihr erster Tag gestern?«

»Oh, aufregender als ich vermutet hatte.« Ich erwähnte die Verfolgung bewusst nicht. »Sarajevo ist aus geschichtlicher Sicht nicht ganz unbedeutend.«

»Wir ziehen es vor, uns an die Olympischen Spiele zu erinnern, wenn Sie auf den ermordeten Kronprinzen anspielen. Das ist sehr viel positiver.«

Selma bat mich einzutreten. Sie erklärte, dass die Sachbearbeiter an den vorderen Plätzen für die Kontenführung zuständig waren, während die an den hinteren Tischreihen Kreditanträge bearbeiteten. Auch ein serbischer Mitarbeiter war unter ihnen, ganz hinten am letzten Tisch. Ich bewegte mich auf seinen Arbeitsplatz zu. Er hatte keinen Kunden und war gerade dabei, einen Kreditantrag durchzusehen.

»Bis vor drei Monaten konnte er nicht hierhin kommen«, erklärte Selma, während sie stolz auf ihren serbischen Mitarbeiter deutete. »Für Serben ist es ohne den Schutz der Bank noch immer sehr gefährlich hier in Sarajevo.«

»Wie wurde dann zuvor über Anträge aus den serbischen Gebieten entschieden?«

»Peter Lemming fuhr selbst nach Pale, in den serbischen Sektor. Wir haben dort eine Nebenfiliale.«

»Das ist erfreulich. Die Bank leistet damit einen erheblichen Beitrag zur Versöhnung.«

»Nun ja, hoffentlich können sich die serbischen Angestellten zukünftig frei in Sarajevo bewegen, im Augenblick werden sie stets von unseren Fahrern abgeholt und halten sich nur im Bankgebäude auf.«

Auch in anderen Teilen Bosniens sah es nicht anders aus. Für Einheimische war es noch immer gefährlich, wie ich erfuhr, auf das gegnerische Territorium zu fahren, wegen der Scharfschützen. Die einzelnen Gebiete hatten unterschiedliche Autokennzeichen. So war es selbstmörderisch, mit einem serbischen Kennzeichen in ein muslimisches Gebiet zu fahren und umgekehrt. Viele Menschen starben, weil sie aus Versehen in die feindliche Zone gefahren waren. Darum nutzte die Bank von Anfang an neutrale britische Kennzeichen, denn in der Regel hatten nur Fahrzeuge von internationalen Organisationen solche. Sie wurden von allen Seiten respektiert. Insbesondere die weißen Land Rover der CBB, denn Bankdienste brauchten alle Volksgruppen.

»Das ist Bojan«, erklärte Selma weiter. »Einer unserer serbischen Mitarbeiter.«

Sie zeigte dann auf mich. »Elias. Er ist von der Foundation und wird Sie mit Fragen zu Ihrer Arbeit in die Zange nehmen.« Dieses Mal schwang ein Hauch von Erotik in ihrer Stimme. Selma kniff ein Auge zusammen. »Sie müssen ihm jeden Wunsch erfüllen!«

Ich musste lachen. »Na, ganz so würde ich das nicht formulieren.«

»Sie entschuldigen mich?« Selma hatte noch über einen Kreditantrag zu entscheiden und ging zu der wartenden Sachbearbeiterin in ihrem Büro. Bojan, ein Mann mit kurzer, dunkler Haarpracht und einem fülligen Gesicht, schien sehr erfreut über mein Interesse. Die Aviator-Brille mit gelblichen Gläsern auf der Nase gepaart mit dem karierten Hemd, das lässig über der Hose hing und seinen mehr als wohlgeformten Bauch darunter dezent kaschierte, vermittelten einen selbstsicheren Eindruck.

»Keine Angst. Meine Fragen sind harmlos.«

Jetzt musste Bojan lächeln.

»Fühlen Sie sich wohl hier?«, setzte ich fort.

»Angst hab ich schon. Wie unerbittlich, dass die Farbe des Autokennzeichens über Leben und Tod entscheidet? Finden Sie nicht?«

»Das stimmt. Kommen Sie mit Ihren muslimischen Kollegen klar?