9,99 €

7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Adisa Gündoğdu vorübergehend als stellvertretender Klassenlehrer der 10a an einem Berliner Gymnasium eingestellt wird, bekommt er schnell den Spitznamen Mr. G – seine Schülerinnen und Schüler mögen nicht nur seinen unkonventionellen Unterricht, seine lässigen Sneaker und seine Hip-Hop-AG, sondern merken auch schnell, dass sie ihm vertrauen können. Durch seine Offenheit und sein Einfühlungsvermögen wird der neue Lehrer schon bald zu einem wichtigen Begleiter der Jugendlichen und hilft ihnen, sich selbst besser kennenzulernen und in einer Welt voller Unterschiede und Herausforderungen zurechtzufinden. Dabei ahnen sie nicht, dass auch ihr Lehrer in der Auseinandersetzung mit ihnen lernt, einen persönlichen Konflikt zu lösen, der ihn seit seiner Kindheit quält. In 23 Kapiteln werden jeweils vergangene und gegenwärtige Szenen aus dem Leben einzelner Schülerinnen und Schüler sowie Adisas dargestellt und miteinander verknüpft. Ergänzt werden die situativen Beschreibungen durch Dialoge der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie Zweiergespräche einzelner Protagonistinnen und Protagonisten mit Mr. G. Nach und nach enthüllen sich so den Leserinnen und Lesern individuelle Schicksale, die die großen Themen der Lebensrealität und Identitätsfindung heutiger Jugendlicher, aber auch ihrer Bezugspersonen aufgreifen wie Die erste große Liebe, Familie, Religion, Freundschaft, Identität, Zugehörigkeit, Missbrauch, Mobbing, Gewalt, Diskriminierung und Sucht. Durch den Perspektivenwechsel und die Innenschau in die Gefühlswelten einzelner Personen werden Menschen und ihre Geschichten in ihrer Komplexität erfasst und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Den Leserinnen und Lesern wird auf diskrete, niemals belehrende oder moralisierende und dennoch nachdrückliche Weise aufgezeigt, wie durch gezielte Kommunikation, aufmerksames Zuhören und Reflexion auch in herausfordernden Situationen konstruktive Lösungsansätze möglich werden. Ein Buch für alle, die mehr über sich, ihr Leben und ihre Identität erfahren wollen, die bereit sind, ihre Denkmuster, Stereotypen und Vorurteile zu hinterfragen, um sich selbst ein Stück näher zu kommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

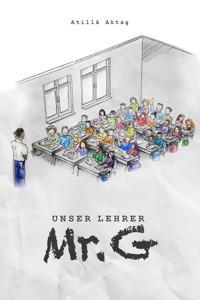

Unser Lehrer Mr. G

Atillâ Aktaş

Impressum

Copyright © 2023 Atillâ Aktaş

Covergestaltung:

Illustration: Jule Lechelt-Kube

Cover Design: Deniz Gönüllü, DG Media www.dgmediadesign.de

Foto des Autors: © Cem Güneş www.cemguenes.com

ISBN: 9783757944551

Atillâ Aktaş, Marienfelder Allee 29, 12277 Berlin

Website: www.atilla-aktas.com

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliographische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

annem için

für meine Mutter

Inspiriert Von Wahren Begebenheiten

Inhalt

Intro

Adisa

Diana

Sonja

Adisa

Ahmet

Fatemeh

Tarek

Can

Adisa

Makeda

Sascha

Mia

Aynur

Dang

Linh

Adisa

Goran

Stefan

Serkan

Yiğit

Gabriel

Ramin

Adisa

Sitzplan der Klasse 10a

Namensliste

Vokabeln

Über den Autor

Outro

Intro

Als ich noch Schüler war, wurden mir immer wieder diese Fragen gestellt:

»Bist du Türke?«

»Woher kommst du aus der Türkei?«

»Bist du Türke oder Kurde?«

»Bist du Moslem?«

»Bist du Alevit oder Sunnit?«

»Fühlst du dich mehr türkisch oder mehr deutsch?«

Seitdem ich selbst vor Schulklassen stehe, zuerst als Vertretungslehrer, nun als voll ausgebildeter Lehrer, werden mir immer wieder diese Fragen gestellt:

»Sind Sie Türke?«

»Woher kommen Sie aus der Türkei?«

»Sind Sie Türke oder Kurde?«

»Sind Sie Moslem?«

»Sind Sie Alevit oder Sunnit?«

»Fühlen Sie sich mehr türkisch oder mehr deutsch?«

»Sind Sie Spanier?«

Bis auf die letzte Frage, die Höflichkeitsform und die Erweiterung des Kreises der Fragenden hat sich über all die Jahre nichts verändert. Warum sollte es auch? Auch heute, 26 Jahre später, haben Jugendliche wie auch wir Erwachsenen immer noch dasselbe Bedürfnis: uns selbst zu definieren. Die Suche nach der eigenen Identität wirft viele Fragen auf. Fragen, die man nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen im persönlichen Umfeld stellt, um in der Abgrenzung ein besseres Verständnis für sich selbst und von der Welt zu entwickeln. Dabei nutzen wir oftmals noch Kategorien und Labels, die uns das Leben einerseits einfacher machen, aber andererseits die Perspektive einschränken, der Komplexität des menschlichen Seins nicht gerecht werden und leider oftmals, wenn auch nicht bewusst oder mutwillig so intendiert, faktisch diskriminieren und ausgrenzen.

Als mir die Fragen aus meiner eigenen Schulzeit nun als Erwachsener, in einer anderen Rolle - als Lehrkraft – wiederbegegneten, wurde ich in meine Vergangenheit zurückkatapultiert. Meine Schülerinnen und Schüler hielten mir einen Spiegel vor. Ich fing an, über mich nachzudenken, meine diversen Identitäten und Rollen, die ich im Laufe meines Lebens einnehmen durfte – zuerst als Sohn, dann als Schüler und später als Lehrer, Vater und Ehemann – zu reflektieren und auch meine Gegenwart, mein aktuelles Umfeld mehr zu beobachten. Ich begann meine Gedanken zu verarbeiten. Das Resultat liegt nun vor: Unser Lehrer Mr. G.

Die verschiedenen Kapitel beschreiben einzelne, individuelle Geschichten und Schicksale und zugleich greifen sie Themen wie Liebe, Familie, Religion, Freundschaft, Zugehörigkeit, Identität, Missbrauch, Mobbing, Gewalt, Diskriminierung und Sucht auf, die mich und uns alle betreffen. Von daher steckt in jedem Kapitel, in jeder Geschichte und jedem Schicksal ein Teil von mir und vielleicht ja auch von dir oder Ihnen?

Genau darin liegt meine Absicht: Mit diesem Buch zu zeigen, dass wir trotz aller äußeren Merkmale und vermeintlichen Unterschiedlichkeiten vieles gemeinsam haben, dass wir über die einzelnen Schicksale und Historien hinaus verbunden sind und dass es sich lohnt über den Tellerrand zu schauen. Aus meiner Sicht ist dies gerade im Umgang mit Jugendlichen von größter Bedeutung: Denn die oben genannten Themen, gerade die Suche nach der eigenen Identität, bringen neben schönen Erlebnissen auch Konflikte mit sich. Konflikte, die bei den Jugendlichen ein bestimmtes Verhalten erzeugen, das dann unter Erwachsenen meist sehr emotional und manchmal auch einseitig diskutiert wird.

Als Lehrer kenne ich beide Seiten der Medaille und sehe auf der einen Seite die Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Unsicherheiten und Problemen auf der Suche nach sich selbst kämpfen. Auf der anderen Seite sehe ich die Erwachsenen, die lernen dürfen, mit den Reaktionen der Jugendlichen auf die Konflikte umzugehen und die dabei auch sich selbst, ihre inneren Konflikte und die damit einhergehenden Emotionen, näher kennenlernen können. Mit diesem Buch möchte ich auf beiden und für beide Seiten mehr Verständnis wecken, indem ich einen wechselseitigen Perspektivwechsel herstelle.

Ich verfolge also mit dieser Lektüre einen gewissen persönlichen Lehrauftrag, bei dem ich selbst auch Lernender bin. In diesem Sinne sind auch die Vokabeln und eine Übersicht mit den Bedeutungen der verwendeten Namen, die diesem Buch angehängt sind, zu verstehen.

Lasst uns einfach nie aufhören, von- und miteinander zu lernen.

Atillâ Aktaş

Berlin, 20. März 2023

Adisa

»Du bist du. Nur du bist du. Niemand anderes lebt und fühlt wie du«, erklärte ihm sein Baba, als sie von einem Fahrscheinkontrolleur angesprochen wurden.

»Fahrausweise bitte.«

»Kommt sofort. Ich habe mich nur gerade mit meinem Sohn unterhalten.«

»Ihr Sohn?«

»Ja, mein Sohn. Sieht man doch.«

Der Kontrolleur zuckte mit den Schultern, schaute auf die Fahrausweise und ging weiter.

Sein Baba hatte ihn damals zum ersten Mal in der Öffentlichkeit als seinen Sohn bezeichnet. Diese Situation, nach der Schule in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause, würde er nie vergessen. Für Adisa war er sein zweiter Vater, sein Baba. Das bedeutete nicht, dass er an zweiter Stelle stand, sondern tatsächlich sein zweiter Vater war. Er hatte zwei Väter. Einen Vater und einen Baba.

Sein Vater lebte in Ghana. Er habe nicht sie, er habe Deutschland verlassen. Das stellte Adisas Mutter immer wieder über all die Jahre, seit er fortgegangen war, klar. Immer verteidigte sie ihn, wenn Adisa seinen Vater kritisierte oder sie merkte, dass er traurig war. Sie könne seine Entscheidung sehr gut nachvollziehen, sagte sie dann. Adisa konnte das nicht. In seinen Augen hatte er nicht nur seine Mutter, sondern vor allem ihn verlassen. Deshalb wollte er auch die Briefe seines Vaters nicht lesen, von denen er jedes Jahr pünktlich zu seinem Geburtstag einen erhielt.

Er hatte eine lange Zeit auf ihn gewartet. Er wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Er dachte: Er wird mich vermissen. Irgendwann wird er mich so sehr vermissen, dass er zurückkommt. Doch dies passierte nicht und irgendwann hatte er aufgehört zu warten.

Er wuchs in einer glücklichen Familie im Berliner Bezirk Kreuzberg auf. Sein Baba hatte seine Mutter geheiratet und gemeinsam zogen sie Adisa groß. Mittlerweile war dieser schon erwachsen, hatte Lehramt für die Fächer Englisch und Deutsch studiert und sein Referendariat an einer Berliner Schule abgeschlossen. Er suchte eine feste Anstellung innerhalb der Stadt. Dies war aber alles andere als einfach und er musste sich vorerst mit befristeten Stellen als Vertretungslehrer zufriedengeben.

Nachdem wieder einmal eine befristete Stelle geendet hatte, saß er wie schon so oft im Vorraum eines weiteren Sekretariats einer weiteren Berliner Schule und wartete auf ein weiteres Gespräch mit einer weiteren Schulleitung. Er war nicht allein. Ihm gegenüber saß ein Junge mit seiner Mutter. Diese schimpfte auf Russisch mit ihm, ohne dabei laut zu werden. Der Junge schaute wortlos auf den Boden.

Adisa musste an ein Gespräch mit seiner Mutter denken.

»Niklas muss nur eine Stunde am Tag für die Schule lernen«, sagte er damals zu seiner Mutter.

»Genau. Niklas muss täglich nur eine Stunde lernen«, wiederholte Amma langsam die Worte ihres Sohnes.

»Ja. Und warum muss ich immer zwei Stunden machen, obwohl ich schon meine Hausaufgaben erledigt habe? Wir haben denselben Notendurchschnitt.«

»Du hast dir deine Frage gerade selbst beantwortet.«

»Soll das heißen, dass ich dumm bin oder was?«

»Nein, das soll heißen, dass du immer mehr arbeiten musst als Niklas, wenn du dasselbe Ziel erreichen willst.«

»Häh, das ist aber nicht fair.«

»Stimmt.«

»…«

Ihm fehlten die Worte. Während sie mit ihm gesprochen hatte, hatte sie nicht einmal ihren Blick von ihrem Buch, welches sie gerade las, abgewandt.

Er war damals erst in der 7. Klasse, aber Amma, das war ihm heute klar, wollte ihm schon früh ein starkes Durchhaltevermögen beibringen. Sie wollte, dass er lernte, an seinen Zielen festzuhalten und weiterzumachen, auch wenn es manchmal kein Spaß machte.

Eine lange Zeit war seit dem Gespräch mit seiner Mutter vergangen, aber er konnte sich noch gut an das Buch erinnern, das sie an jenem Tag gelesen hatte. Sie hatte es mehrmals gelesen. So war seine Mutter. Wenn ihr ein Buch gefiel, las sie es mehr als einmal und konnte immer wieder neue Dinge in den Geschichten entdecken. Dieses war ein englischsprachiges Buch. Auf dem Buchdeckel war ein fliegender Vogel abgebildet. Und der Name Maya. So hieß die Autorin mit Vornamen. Adisa fand den Namen schön. Den Nachnamen und den Titel hatte er sich erst später eingeprägt, als er das Buch während seines Studiums las. Angelou. I Know Why the Caged Bird Sings.

»Sei nicht zu streng mit ihm.«

Nun hörte sie doch auf zu lesen. Amma schaute Adisas Baba an und dieser bereute es schon, dass er sich eingemischt hatte. Selbst wenn er als sein Stiefvater auch etwas zu sagen hatte, war es nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Zumindest nicht, wenn es nach ihr ging. Nun legte sie das Buch sogar auf den Tisch.

»Du musst es doch am besten wissen, Ali. Hast du nicht mindestens doppelt so hart gearbeitet wie die Anderen, um mit deiner Firma dahin zu kommen, wo du heute stehst? Obwohl du dein Informatikstudium mit 1,0 abgeschlossen hast, konntest du keine Anstellung finden, sobald dein Nachname ins Spiel kam.»

»…«

Seine Mutter konnte auch seinen Baba sprachlos machen.

Ali war der Meinung, dass sich die Zeiten schon geändert hätten und immer stetig weiter verändern würden, aber er wusste auch, dass Amma trotzdem nicht ganz Unrecht hatte. Deshalb entschied er sich zu schweigen. Später am Abend ging er in Adisas Zimmer, um noch einmal mit ihm darüber zu reden.

»Oğlum« – er nannte ihn »mein Sohn« ab dem Tag, an dem er wusste, dass er Amma zu seiner Ehefrau machen wollte – »du musst wissen, deine Mutter meint es nur zu deinem Besten, wenn sie besonders viel Wert auf deine Bildung legt. Die Möglichkeiten, die du hast, hatte sie nicht in Ghana. Die Zeit, die du ins Lernen investierst, wird sich eines Tages auszahlen. Ich möchte aber auch, dass du weißt, dass du niemandem etwas beweisen musst - außer dir selbst. Ich habe das erst sehr spät erkannt. Du sitzt nicht für deine Mutter am Schreibtisch, sondern für dich.«

»Ja, ich weiß. Manchmal möchte ich aber einfach ein bisschen mehr Freizeit haben. Die anderen Jungs waren heute Fußball spielen und ich musste noch mein Referat üben, obwohl ich damit schon gestern fertig war.«

»Aber jetzt bist du bestimmt richtig gut vorbereitet, oder?»

Adisa schaute auf den Boden.

»Ja.«

»Ich verspreche dir, am Wochenende verbringen wir einen ganzen Tag auf dem Fußballplatz und essen Pommes, wenn wir eine Pause machen. Und du wirst auf jeden Fall eine Pause brauchen, so wie ich mit dem Ball tänzeln werde! Da wird dir ganz schwindelig werden.»

Adisa lächelte.

»Okay.«

Ali küsste Adisa auf die Stirn und wünschte ihm eine gute Nacht, bevor er sich wieder vor den Laptop setzte. Diese Good-Cop-Bad-Cop-Erziehung funktionierte gut bei Adisa. Amma war nicht immer froh darüber, der Bad Cop zu sein, aber sie war froh, Ali an ihrer Seite zu haben, und sehr zufrieden, wie sich ihr Sohn entwickelte.

Das Warten im Vorraum wurde beendet. Herr Kurth, der Schulleiter, öffnete die Tür zu seinem Büro und bat Adisa herein.

»Guten Tag, schön, dass Sie da sind.«

»Guten Tag. Danke.«

»Kommen Sie bitte.«

Herr Kurth richtete seinen Blick kurz zu der Mutter, die draußen mit ihrem Sohn wartete.

»Frau Iwanow, nach diesem Gespräch widme ich mich Ihnen und Gabriel. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.«

Frau Iwanow nickte und schloss dabei kurz ihre Augen. Gabriel wurde nervös. Er schwitzte an den Händen.

Das Büro war, dank der vielen Fenster zum Schulhof, sehr hell.

»Bitte nehmen Sie Platz. Wir haben Sie schon hoffnungsvoll erwartet.«

»Das ist eine sehr herzliche Begrüßung. Ich danke Ihnen.»

»Ja, freuen Sie sich bitte nicht zu früh. Ihr Vorgänger hat Ihnen leider eine Menge Arbeit hinterlassen.«

»Mein Vorgänger?«

»Ja, Herr Boateng. Der frühere Hausmeister. Es hat lange gedauert, jemand Neues zu finden.»

»Hausmeister? Aber ich bin hier für die Vertretungsstelle als Deutsch- und Englischlehrer.«

»Wie bitte? Sind Sie nicht Herr Clark?«

»Nein. Ich heiße Adisa Gündoğdu. Ich hatte mich im Onlineportal der Senatsverwaltung mit den Fächern Deutsch und Englisch eingetragen. Wir hatten telefoniert. Sie meinten, Sie könnten meine Fächerkombination gut gebrauchen und dass ich heute vorbeikommen solle.«

»Oh, das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Bitte verzeihen Sie. Ich erwarte heute nämlich noch den Nachfolger für die Hausmeisterstelle. Das ist mir jetzt sehr peinlich. Bitte entschuldigen Sie.«

»Alles gut«, sagte Adisa. Eigentlich war nichts daran gut, aber Adisa versuchte cool zu bleiben. Er war geübt darin. Herr Kurth schaute auf seinen Terminkalender.

»Das heißt, Sie sind Herr Gündogdu.«

»Ja, Gündoğdu.« Adisa war es gewohnt, dass die Leute das weiche g in seinem Namen, das aus dem Türkischen stammte, nicht auszusprechen wussten. Deshalb wiederholte er seinen Namen nochmal für Herrn Kurth so, wie er korrekt ausgesprochen wurde.

»Ok, Sie müssen aber auch verstehen, dass ich niemanden mit diesem Namen und Ihrem Aussehen erwartet habe.«

»Schon gut.« Auch hier war eigentlich nichts gut dran.

»Es ist natürlich auch schön, dass Sie da sind. Eine Kollegin mit Ihren Fächern möchte bis zu den Sommerferien ihre Elternzeit nehmen und ich bräuchte Sie als Ersatz in der Mittel- und Oberstufe. In der Klasse 10a wären Sie zudem auch stellvertretender Klassenlehrer. Trauen Sie sich das alles zu?«

»Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich darauf. Ich bin sehr flexibel und nehme alle Stunden, die Sie mir geben können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und das Unterrichten.«

»Gut, dann würde ich Sie nach dem Gespräch mit Frau Iwanow ins Lehrerzimmer begleiten und Sie Frau Müller, der Fachbereichsleitung für Moderne Fremdsprachen vorstellen. Sie wird Sie mit dem Schulgebäude und Ihren Kollegen vertraut machen. Ihren befristeten Vertrag können Sie dann morgen unterschreiben. Ich bitte Sie, nach dem Gespräch mit Frau Müller noch einmal zu mir zu kommen, damit wir einige Formalien klären können, die für die Aufsetzung des Arbeitsvertrags wichtig sind. Würden Sie jetzt bitte noch einmal einen Moment draußen Platz nehmen, damit ich Gabriel und seine Mutter hereinbitten kann?»

»Klar.«

Adisa nahm wieder vor dem Büro Platz und Frau Iwanow und Gabriel wurden hereingebeten. Gabriel folgte seiner Mutter nur mit sehr langsamen Schritten. Der arme Junge, dachte sich Adisa. Was er wohl angestellt hat? Er selbst musste nur einmal mit seiner Mutter zu einem Gespräch mit der Schulleitung. Frau Eberscheid begann damals das Gespräch.

»Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, Frau Gündogdu. Ich wünschte es wäre unter besseren Umständen, aber jetzt ist es leider, wie es ist.«

Auch Frau Eberscheid sprach Adisas Familiennamen immer wieder falsch aus, obwohl seine Mutter sie schon mehrmals auf die richtige Aussprache hingewiesen hatte.

»Ja, das wünschte ich auch, aber es ist ja nicht so, dass Adisa nichts Gutes an dieser Schule vollbringen würde.«

»Ja gut, jetzt sind wir aber aus einem bestimmten Grund hier zusammengekommen. Wir haben einen Schüler mit einer gebrochenen Nase.«

»Sie wissen aber schon, warum mein Sohn zugeschlagen hat, oder?«

»Ja, ich bedaure es sehr, dass Maximilian ihn so genannt hat, aber Gewalt ist keine Lösung.«

»Ich bin derselben Meinung, aber hat Adisa je zuvor einen Schüler geschlagen?«

»Nein.«

»Hat er sich je in irgendeiner Form gewalttätig geäußert oder verhalten?«

»Nein. Nicht, dass ich wüsste.«

»Okay, und warum wird mein Sohn als einzig Schuldiger hier gesehen? Soweit ich weiß, wurde die andere Familie noch nicht hergebeten.«

»Maximilian muss sich erst gesundheitlich erholen, bevor ich ein Gespräch mit ihm und seinen Eltern führen kann. Bisher habe ich nur mit seinen Eltern telefoniert.«

»Das tut mir leid zu hören. Glauben Sie mir, ich verurteile auch die Tat meines Sohns. Ich weiß aber, dass er kein Mensch ist, der sofort zuschlägt. Im Gegenteil, Adisa hat mir gesagt, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass Maximilian ihn so genannt hat. Er hat mir auch gesagt, dass einige Lehrer es auch mitbekommen, aber nichts gesagt oder getan hätten.«

»Das kann ich jetzt und hier nicht nachvollziehen.« Frau Eberscheid war merklich angespannt.

»Nein, das können Sie nicht. Sie können sich aber zumindest mit beiden Seiten kritisch auseinandersetzen. Bisher haben Sie nur Adisa für seine Tat getadelt.«

»Ich verstehe Ihren Ärger über die Situation. Trotz allem sollte sich Adisa bei Maximilian entschuldigen, denn bisher hat er noch keinerlei Anzeichen von Reue gezeigt.«

»Oh, keine Sorge. Adisa wird sich für seine Tat entschuldigen.«

»Jah, sehr gut.« Frau Eberscheid schien erleichtert.

»Aber zuerst wird sich Maximilian für seine Worte und Taten entschuldigen. Von ihm gingen die ersten Aggressionen aus. Wir müssen uns alle über die Auswirkung unserer Wortwahl im Klaren sein. Das heißt, dass auch Maximilian sich für seine Worte verantworten muss.«

»…«

Frau Eberscheid sagte nichts mehr und nickte nur wortlos. Wieder einmal hatte Adisas Mutter es geschafft, jemanden sprachlos zu machen.

»Und du, Adisa, du wirst Maximilian zu uns nach Hause zum Essen einladen, sobald er sich ernsthaft bei dir entschuldigt hat. Du sagst ihm dann auch, dass es dir leidtut und dass du es wiedergutmachen möchtest, indem du ihn zu uns einlädst.«

»Aber …«

Amma schaute ihrem Sohn in die Augen.

»Ja, Mama.«

Das waren die einzigen Worte, die Adisa damals in diesem Gespräch gesagt hatte. Was hätte er auch sonst anderes sagen können?

Diana

U-Bahnhof Gleisdreieck. Sie ließ ihren Blick immer wieder durch den Waggon schweifen, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie die Frau, die ihr in der U-Bahn gegenübersaß, anstarren würde. Sie kannte sie irgendwoher, konnte sie aber nicht richtig einordnen.

Die Frau namens Şengül, was übersetzt fröhliche Rose bedeutete, trug ein Kopftuch, aber nicht aus religiösen Gründen, sondern um ihren kahlen Kopf zu bedecken. Neben ihr saß ein erkennbar älterer Herr im Anzug. Die beiden kamen von der Therapie, von ihrer Therapie, die ihr viel mehr als nur die Haare genommen hatte.

Trotzdem hatte der Krebs mit Şengül keine einfache Gegnerin. In ihrer Kindheit hatte sie in ihrem Dorf Marçik einen Schlangenbiss überlebt. Einmal fuhr sogar ein Bus über sie, als sie die Ziegen, die auf die Schnellstraße gerannt waren, vor diesem beschützen wollte und hinfiel. Sie blieb – wie durch ein Wunder - unversehrt.

Möckernbrücke. Diana musste wieder zu dem Paar hinüberschauen. Sie ahnte, dass die beiden zusammengehörten, aber sie spürte, dass sie nicht zueinander gehörten. Dianas Blick wanderte auf den Platz neben ihr, der leer war. Einige Fahrgäste zogen es vor zu stehen. Sie hörte, wie ein kleiner Junge, der mit einem Mann im Mittelgang stand, sagte: »Tropfen sind manchmal nass, Papi.« Diana schmunzelte.

Hallesches Tor. Ein Obdachloser stieg ein und erzählte ein wenig über sich. Er hieße Benjamin und lebe auf der Straße. Er fragte nach einer Spende oder etwas zu Essen, während er mit einem leeren Kaffeebecher durch den Mittelgang lief. Fast alle Fahrgäste ignorierten ihn. Viele von ihnen sahen genervt aus. Mehrere hielten sich eine Hand vor Mund und Nase. Einige gaben ihm ein paar Münzen. Diana legte einen Kaugummi in den Becher. Er lächelte und bedankte sich. Sie sah seine gelben Zähne. Viele Menschen achteten besonders auf die Hände der Personen, denen sie begegneten. Für Diana waren die Zähne wichtig.

Schon als sie klein war, putzte sich Diana sehr gerne ihre Zähne, denn sie wollte schöne Zähne haben, wie ihre Tante Abena. Als sie ihrer Mutter einmal erzählte, dass Abena wunderschöne Zähne habe, erwiderte diese, dass sie ihre Zähne immer fleißig putzen müsse, wenn sie auch so schöne Zähne haben wolle.

Prinzenstraße. Benjamin stieg aus und ging in den nächsten Waggon. Eine Zeitungsverkäuferin stieg ein und verkaufte die Obdachlosenzeitung Motz. Ein Fahrgast gab ihr eine Münze, wollte aber keine Zeitung haben. Die U-Bahn hielt etwas länger als gewöhnlich am Bahnhof Prinzenstraße. Diana dachte weiter über ihre Tante nach. Als Diana vier Jahre alt war, hatte sie diese einmal gefragt, wann ihre Haut denn weiß werden würde, weil ihre Lieblingsfiguren, die sie im Fernsehen sah, alle weiß waren. Ihre Tante war sehr traurig über diese Frage, aber ließ es sich nicht anmerken. Sie stellte eine Gegenfrage.

»Was möchtest du denn sein, wenn du einmal groß bist?«

»Eine Prinzessin«, antwortete sie beschämt lächelnd.

Da stupste ihre Tante sie mit dem Zeigefinger auf die Nase und sagte: »Das bist du doch schon, meine Kleine.«

Und das war sie wirklich, zumindest in Ghana, in der Heimat ihrer Eltern. Dort waren ihre Wurzeln königlich. Der Volksstamm, zu dem ihre Familie gehörte, hatte sie dementsprechend behandelt, als sie einmal mit der ganzen Familie nach Ghana geflogen waren. Bisher war sie aber nur einmal dort gewesen. Sie wollte so sehr wieder dorthin. Sie wollte wieder wie eine Prinzessin behandelt werden. Sie wollte dieses Gefühl wieder erleben, jemand Besonderes und nicht einfach nur anders zu sein. Ihr Vater erklärte ihr aber, dass es nicht so einfach sei, in die Augen der Menschen in Ghana zu schauen. Augen, die so viel zu erwarten, so viel zu wollen schienen. Er könne deren Wünsche und Erwartungen nicht erfüllen. »Du wirst es verstehen, wenn du einmal erwachsen bist«, sagte er mit den Augen blinzelnd.

Ihr Vater blinzelte immer mit den Augen, wenn er nervös war. Eines Tages wird sie verstehen, bedauerte er später in sich gekehrt, während er auf ein aufgeschlagenes Buch blickte, ohne es zu lesen.

Lesen bereitete ihm ohnehin nicht mehr dieselbe Freude, seitdem man seinen akademischen Titel in Deutschland nicht anerkannt hatte, aber das war eine andere Geschichte.

Kottbusser Tor. Diana bemerkte, dass die Frau mit dem bedeckten Kopf und der Mann ihr nicht mehr gegenübersaßen. Sie müssen am Bahnhof Prinzenstraße ausgestiegen sein, dachte sie. Nun saßen auf ihren Plätzen zwei Jungs, die sich laut über den Bart eines Freundes unterhielten. »Bruder, seine Linie ist so sauber«, sagte einer von ihnen und zeichnete mit dem Zeigefinger eine Linie auf seiner Wange.

Görlitzer Bahnhof. Diana stieg aus und lief die Treppen hinunter. Unten standen wie jeden Tag die Männer, die ihr zunickten, ohne sie zu fragen, ob sie etwas kaufen wolle. Diese Frage stellten sie ihr nicht. Ihr war mit den Jahren aufgefallen, dass schwarze Menschen sich auf der Straße zunickten oder einander grüßten.

»Kennst du diesen Mann, Papa?«, hatte sie einmal gefragt.

»Nein«, antwortete er.

»Warum hast du ihn gegrüßt?«

»Weil er mir auch grüßend zugenickt hat.«

»Kennt er dich?«

»Nein.«

»Warum grüßt er dich dann?«

»Es ist nicht nur ein Grüßen. Es ist ein Sehen. Wir sehen uns und ignorieren einander nicht.«

Diana hatte damals nicht weitergefragt. Sie fand die Erklärung ihres Vaters irgendwie einleuchtend und schön.

Herr Gündoğdu hatte ihr auch zugenickt, als er das erste Mal vor der Klasse stand. Dann bat er sie, für ihn einen Sitzplan der Klasse zu erstellen. Für sie war das schon ein wohltuender Anfang, weil sie von ihm gesehen wurde.

Ihr war aufgefallen, dass er den Raum schon in der Pause vorbereitet hatte. Sein Name stand an der Tafel, das Lehrerpult war an die Seite gerückt und die Tische waren bereits entsprechend der Tischordnung auf dem Papier gezeichnet, auf dem sie nur noch die Namen eintragen musste. Dann stand er lächelnd vor der Klasse und wartete darauf, dass es ruhig wurde, bevor er sich vorstellte. Er spielte mit ihnen ein Kennenlernspiel auf Englisch. Die Klasse erfuhr viele Dinge über ihren neuen Lehrer und er lernte seine Schülerinnen und Schüler besser kennen. Die Informationen, die er von ihnen erhielt, halfen ihm auch dabei, sich die Namen besser zu merken: Diana liebte Kaugummis, Ahmet und Dang machten Taekwondo und Linh wollte nach der 10. Klasse für ein Austauschjahr in die USA. Am Ende des Spiels, als er schon fast alle Namen auswendig konnte, machte Yiğit einen Vorschlag.

»Herr Gündoğdu, dürfen wir Sie Mr. G nennen?«

»Ja, Mann, G wie Gangsta«, rief Tarek.

Die Klasse lachte. Adisa auch.

»Warum?«

»Weil alle sonst Ihren Namen ständig falsch aussprechen würden. Und das würde mir in den Ohren wehtun.«

»Ich nicht«, erwiderte Can.

»Ja, ok, fast alle«, sagte Yiğit.

»Hmmm. Ihr solltet aber lernen, wie man meinen Namen richtig ausspricht. So wie ich mir Mühe mit all euren Namen gebe.«

»Das stimmt schon. Aber glauben Sie mir. Das wird immer wieder nerven. Ich spreche aus Erfahrung.«

Adisa dachte nach. Er wusste was Yiğit meinte.

»Außerdem passt Mr. G auch gut im Englischunterricht«, fügte Yiğit noch hinzu.

»Ok. Dann machen wir das so. Call me Mr. G.«

Die Klasse feierte ihren neuen Englischlehrer. Diana radierte seinen Namen im Sitzplan und ersetzte ihn mit Mr. G.

Sonja

Sonja hat noch nie einen Kaugummi gekaut. Sie findet Kaugummis eklig, obwohl sie nicht weiß, wie sie schmecken oder was für ein Gefühl das ist, einen Kaugummi zu kauen. Als sie fünf Jahre alt war, hatte sie ihren Onkel am Esstisch beobachtet, wie er seinen Kaugummi aus dem Mund nahm und an den Tellerrand klebte, bevor er anfing, seine Suppe zu löffeln. Seitdem bringt sie Kaugummis mit ihm in Verbindung. Sie möchte nicht an ihn erinnert werden.

Deshalb hatte sie den Kaugummi abgelehnt, den ihr ihre Sitznachbarin Diana angeboten hatte, als sie sich in der 9. Klasse besser kennenlernten. Sie hatten zuvor so gut wie nie miteinander gesprochen, obwohl sie seit über zwei Jahren in derselben Klasse waren. Als sie dann aber zusammensaßen, entwickelte sich schnell eine Freundschaft. Sonja lernte sogar von Diana ein wenig deren Muttersprache Twi. Für beide Mädchen war klar, dass sie in der 10. Klasse unbedingt wieder zusammensitzen wollten.

Diana hatte immer eine Packung Kaugummis in der Tasche. Sie sei davon abhängig, sagte sie oft und ihre Augen blitzten dabei. Ihre lebensfrohe Art zauberte Sonja immer ein Lächeln ins Gesicht.

Ein Sprichwort lautet »Gegensätze ziehen sich an«. Sonja und Diana waren das perfekte Beispiel dafür. Sie waren beide sehr unterschiedlich, aber ergänzten sich auf eine ganz besondere Art und Weise.

Sonja war eine stille Schülerin, die schriftliche Arbeiten immer besonders sorgfältig erledigte und sehr gut in den Naturwissenschaften, insbesondere Biologie, war.

Diana hingegen beteiligte sich fast an jedem Unterrichtsgespräch, war ein Sprachtalent und redete munter im Spanischunterricht drauf los, machte aber ungern die Hausaufgaben. Sie bildeten ein gutes Team, unterstützten sich gegenseitig und während Sonja Diana auch mal zum konzentrierten und ruhigen Lernen motivieren konnte, schaffte Diana es, dass Sonja manchmal aus sich herausging und lauthals auflachte oder sich am Unterricht beteiligte.

Auch Mr. G schaffte es immer mal wieder, Sonja aus der Reserve zu locken. Immer wenn er sie animierte, konnte sie einen wertvollen Beitrag zum Unterricht leisten. Sie merkte dabei, dass es ihr Spaß machte und Selbstvertrauen gab. Es war nicht so wie in anderen Fächern, in denen immer nur dieselben die Unterrichtsgespräche führten. In einem Feedbackgespräch mit Mr. G versicherte Sonja ihm, dass es ihr nicht unangenehm sei, von ihm im Unterricht etwas gefragt zu werden, selbst wenn sie sich nicht so häufig melde.

Auch heute meldete sie sich nicht sehr oft. Sie war mit den Gedanken bei den Sneakern von Mr. G. Er trug andere Sneaker als den Tag zuvor. Und am vorherigen Tag hatte er ebenfalls andere Sneaker als den Tag davor getragen. Ihr war aufgefallen, dass er viele Sneaker besaß und seine Schuhe farblich immer an sein Outfit anpasste. Sein Stil gefiel nicht nur ihr. Ihr war aufgefallen, dass auch die anderen seine Outfits mit Blicken und Kommentaren rühmten. Sie fand es vor allem cool, dass er sich überhaupt Gedanken zu seinen Outfits für die Schule machte. Sonja stellte sich vor, dass er in seiner Wohnung ein Zimmer alleine für seine Sneakersammlung hatte. Sie stellte sich vor, dass alle Sneaker geordnet und gepflegt waren.

Schon immer malte sie sich gerne Geschichten zu den Schuhen von Menschen, die sie in der U-Bahn sah, aus. In der U1 schaute sie auf die Reihe der Schuhpaare, die ihr gegenüber waren - mal überkreuzt, mal nervös tippelnd oder meistens einfach ganz ruhig nebeneinanderstehend. Dann malte sie sich ein Leben für den jeweiligen Menschen aus. Er war Zahnarzt, sie Lehrerin, er war Single, sie verheiratet, er hatte keine Kinder, sie schon drei, er war schon einmal in Japan, sie reiste regelmäßig nach Chile.

Manchmal brachte sie die Geschichten zu Papier. Nur Diana durfte sie lesen. Nur Diana wusste, warum Sonja keine Kaugummis mochte. Nur Diana wusste, warum Sonja immer, sogar im Hochsommer, langärmelige Oberteile trug.

Adisa

»Zwei Sprachen? Sind Sie verrückt? Wollen Sie Ihr halbes Leben mit dem Korrigieren verbringen?«, fragte Frau Müller Adisa im Lehrerzimmer.

Adisa lächelte.

»Als Ihre neue Fachbereichsleiterin kommt hier mein erster Tipp für Sie. Ich rate Ihnen dringend, gehen Sie wieder an die Uni und studieren Sie ein weiteres Fach. Wie wäre es mit Sport? Sie sehen doch ganz sportlich aus.«

»Sport mache ich schon recht viel. Ich unterrichte nebenbei noch in einer Tanzschule. In der Schule möchte ich lieber etwas anderes machen.«

»Tanzschule, ja? Interessant. Was unterrichten Sie dort? Salsa? Oder vielleicht Tango?« Frau Müller bewegte ihre Hüfte von links nach rechts.

»Nein, Hip-Hop.«

»Oh. Ach so. Wissen Sie, ich meine ja nur, die Schüler sprechen heutzutage kein richtiges Deutsch mehr. Mal ganz abgesehen davon, was sie zu Papier bringen.»

»Sehen Sie? Ein Grund mehr für mich, Deutsch zu unterrichten.«

Frau Müller runzelte die Stirn und schaute auf ein Papier in ihrer Hand.

»Da haben Sie wohl recht. Hier ist übrigens eine Liste mit den Noten in Englisch und Deutsch und einigen Kommentaren zu den Schülern der Klasse 10a von Frau Seidel. Sie übernehmen ihre Lerngruppe. Sie bat mich, Ihnen diese Liste zu geben.«

»Das ist nicht nötig. Es ist nett, aber ich möchte mir lieber einen eigenen Eindruck von der Klasse verschaffen.«

»Aha?«

»Ja, ich möchte unvoreingenommen in die Klasse gehen. Ich hoffe, Sie verstehen.«

»Na gut, Herr Gündogdu. Ich hebe diese Liste für Sie auf. Falls Sie sie später doch wollen.«

»Okay.«

Frau Müller steckte die Liste in ihre Tasche.

»Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihren Raum, in dem Sie den Großteil Ihrer Stunden unterrichten werden. Es ist der Klassenraum der 10a.«

Adisa und Frau Müller liefen die Treppen hoch.

»Woher kommen Sie eigentlich?«

»Ich war vorher an einem Oberstufenzentrum in Friedrichshain. Dort war ich auch nur befristet als Vertretungslehrkraft eingestellt. Wie hier.«

»Schön. Das meinte ich aber eigentlich nicht.«

»Ach so. Ich bin aus Berlin. Ich bin hier geboren. Im Referendariat war ich einer der wenigen, die nicht wegen des Refs nach Berlin gezogen sind, sondern tatsächlich schon immer hier gelebt haben. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen.«

»Gut. Ich verstehe. Eigentlich wollte ich aber wissen, wo Sie ursprünglich herkommen. Woher kommt Ihre Familie? Woher kommen Ihre Eltern?«

»Ahh. Ja, das ist kompliziert. Meine Mutter…«

In diesem Moment kamen den beiden zwei Schülerinnen auf den Treppen entgegen.

»Frau Müller, kriegen wir heute die Arbeiten zurück?«

»Guten Tag erst einmal. Und nein, denn ich bin noch nicht fertig mit dem Korrigieren.«

»Können Sie uns schon unsere Noten sagen?«

»Nein, das geht nicht.«

»Maaaann, bitte, können Sie nicht mal eine Ausnahme machen?«

»Wie schon gesagt. Das geht nicht. Geht in den Klassenraum und setzt euch bitte hin. Ich bin gleich da.«

Frau Müller wandte sich wieder Adisa zu.

»Na gut. Herr Gündogdu. Ihr Raum ist zwei Türen weiter. Er müsste jetzt frei sein. Sie können sich schon einmal mit dem Raum und den Materialien vertraut machen. Sie haben doch einen Schlüssel bekommen, richtig?«

»Ja, Herr Küçük hat mir einen gegeben.«

»Wer?«

»Herr Küçük. Der neue Hausmeister.«

»Ach so. Ja, genau. Sie können auch den Materialschrank mit dem Schlüssel öffnen, den Sie vom Hausmeister erhalten haben.«

»Alles klar. Vielen Dank.«

Auf dem Flur angekommen, gingen sie in verschiedene Richtungen.

Auf dem Weg zum Klassenraum der 10a rannten drei Schüler an ihm vorbei. Adisa vermutete, dass sie es noch pünktlich zu Frau Müller schaffen wollten, bevor es klingelte. Zwei von ihnen drehten beim Rennen erstaunt ihren Kopf nach Adisa um. Adisa sah, wie es ihnen gerade noch so gelang, zu Frau Müller in den Raum reinzulaufen, als die Klingel ertönte. Er lächelte und schloss den Klassenraum der 10a auf. Er ging hinein und schaute sich um. Was er als Erstes bemerkte, waren die vielen Lernposter an den Wänden und ein Smartboard. Er setzte sich an das Lehrerpult, das für seinen Geschmack etwas zu zentral vorne positioniert war. Er ließ den Raum auf sich wirken und musste noch einmal an Frau Müllers Frage denken. Dabei fiel ihm ein Gespräch mit seinem Baba ein, das sie während eines Urlaubs in der Türkei geführt hatten, als er 15 Jahre alt war.

Nachdem Ali die Rechnung im Restaurant gezahlt hatte, fragte Adisa: »Baba, was bedeutet das, was der Kellner dich gefragt hat? Der Taxifahrer gestern hat auch schon dieselbe Frage gestellt.«

»Meinst du die Frage ›Memleket nere?‹«

»Ja.«

»Hmmmm. Das ist immer eine komplizierte Frage, weil die Antwort eigentlich bei keinem Menschen einfach ist. Vor allem, wenn du viel über dich selbst nachgedacht beziehungsweise herausgefunden hast. Ins Deutsche übersetzt, bedeutet die Frage: ›Wo ist deine Heimat?‹ In Deutschland werde ich auch häufig gefragt, woher ich komme. Egal, ob in der Türkei oder in Deutschland, bei der Frage geht es meistens darum, dich in eine Schublade zu stecken.«

»Eine Schublade?«

»Ja. Viele Menschen fühlen sich sicherer, wenn sie dich einer Gruppe von Menschen zuordnen können, weil sie dann glauben zu wissen, woran sie bei dir sind.«

»Das hört sich wirklich kompliziert an. Wir sind doch alle so verschieden. Da braucht man viele Schubladen.«

»Aferin benim oğlum. Du hast gerade etwas sehr Wahres gesagt.«

»Ach ja?«

»Ja. Ich glaube nämlich fest daran, dass keine zwei Menschen gleich sind, das heißt, jeder Mensch verdient seine eigene Schublade.«

»Hmmm.«

»Manchmal ist die Frage auch nicht schnell beantwortet.«

»Deshalb war deine Antwort so lang.« Adisa grinste.

»Ja, ich bin mir sicher, dass er eine so lange Antwort nicht erwartet hatte.« Ali lächelte. »Selbstverständlich wird die Frage auch aus purem Interesse gestellt. Es gibt nämlich auch Menschen, die einfach nur wissen wollen, woher du kommst. Mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür, worum es eigentlich wirklich geht. Wichtig ist, dass du dir selbst eine bestimmte Frage gestellt und über die Antwort nachgedacht hast, bevor du die Frage der Person gegenüber beantworten kannst.«

»Woher ich komme?«

»Nein, ich würde vielmehr sagen, die Frage ›Wer bist du?‹. Und dabei geht es nicht nur um deinen Namen und woher du kommst, sondern tatsächlich um alles, was dich definiert. Wer bist du? Was macht dich aus? Verstehst du?«

»Ich glaube ja.«

»Nimm dir immer wieder Zeit, um auf deine innere Stimme zu hören. Stelle Fragen, wenn Unsicherheiten aufkommen. Geh auf die Suche nach den Antworten. Im Laufe der Zeit wirst du dich immer besser kennen.«

Adisa nickte.

»Darüber kannst du aber zu einem anderen Zeitpunkt grübeln. Wir konzentrieren uns nun auf diesen Moment. Und in diesem Moment gibt es eine andere wichtige Frage.«

»Welche denn?«

»Na ist doch klar: Was essen wir als Nachtisch?«

Sie hatten damals herzlich gelacht und Ali hatte seinem Sohn das erste Mal Künefe bestellt, ohne zu ahnen, dass es Adisas Lieblingsnachtisch werden würde.

Adisa hatte seitdem viele Künefe gegessen. Er behauptete, nach langem Probieren die besten Künefe Berlins entdeckt zu haben. Er hatte seitdem aber auch viel über die Frage nachgedacht, die ihm Ali gestellt hatte: Wer bist du? Zuallererst hatte er die Bedeutung seines Namens herausgefunden, die dann auch irgendwie seine Bestimmung werden sollte: der Lehrer.

Seine Mutter hatte er über Kumasi und Accra, die Städte, in denen ein Großteil seiner Familie lebte, ausgefragt. Mit seinem Baba hatte er immer wieder Gespräche über das Erwachsenwerden geführt. Es fiel ihm leicht, sich mit ihm zu identifizieren. Ali schenkte ihm regelmäßig Bücher, die ihn mit der Zeit zu einem eifrigen Vielleser machten: Die Autobiographie von Malcolm X, Die Ratschläge des Herzens vom Dalai Lama, Der Prophet von Khalil Gibran, Siddhartha von Hermann Hesse, Handbuch des Kriegers des Lichts von Paulo Coelho und viele weitere Lektüren, die auch Ali geholfen hatten, sich selbst zu finden. Adisa wurde mit den Jahren bewusst, wer er sein wollte.

Er wollte ein guter Lehrer sein. Er wollte nicht nur lehren, sondern auch von seinen Schülerinnen und Schülern lernen, indem er ihnen zuhörte und aufgeschlossen war für ihre Fragen, Interessen und Wünsche. In seiner neuen Schule nahm er sich wie immer zuerst vor, die Namen der Schülerinnen und Schüler seiner Klasse zu lernen. Dafür skizzierte er die Anordnung der Tische im Klassenraum für den zukünftigen Sitzplan der Klasse 10a, den er dann zum Ausfüllen an eine Schülerin oder einen Schüler geben würde.

Ahmet

Im Klassenraum herrschte Stille. Alle waren mit dem Kopf bei der Sache. Die erste Englisch-Klassenarbeit bei Herrn Gündoğdu. Keiner wollte ihn enttäuschen. Vor allem Ahmet nicht. Er konnte sich aber nicht konzentrieren. Immer wenn er den Stift zum Schreiben ansetzte, fing seine Hand zu zittern an.

Ahmet probierte es ein weiteres Mal, um mit der Einleitung zu beginnen. Doch er konnte seine Hand nicht ruhig halten. Er bekam Schweißausbrüche. Immer wieder sah er das Bild der vorherigen Nacht vor seinen Augen. Das Bild, das er von der Türschwelle des Wohnzimmers mit verschlafenen Augen erblicken musste, nachdem ihn der Streit seiner Eltern aus dem Bett gerissen hatte. Der Sturz seiner Mutter in die Glasvitrine hatte sich in sein Gedächtnis eingebrannt und spielte sich immer und immer wieder vor seinen Augen ab. Die Stille zwang ihn dazu, an nichts anderes denken zu können, bis sein Blick zu Mr. G schweifte.

Mr. G saß vorne und las ein Buch. Er war keiner dieser Lehrer, die während einer Klassenarbeit durch die Reihen gingen und die Finger in die Federtaschen steckten, um nach Spickern zu suchen. Ahmet hatte noch nie zuvor einen Lehrer wie Mr. G gehabt. Für Ahmet war es neu, dass sein Lehrer einen türkischen Nachnamen hatte. Er konnte seinen Augen kaum glauben, als er Herrn Gündoğdu dann das erste Mal sah. »Digga, mein neuer Lehrer hat einen türkischen Nachnamen, ist schwarz und unterrichtet Englisch und Deutsch. Wie geil ist das denn? Außerdem trägt er immer die freshesten Kicks«, hatte er seinem besten Freund Deniz erzählt, der mittlerweile auf einer anderen Schule war, nachdem er die 9.Klasse in Ahmets Klasse nicht geschafft hatte.

Ahmet schmunzelte einen Moment. Dann musste er wieder an seine Eltern denken. Er schüttelte kurz den Kopf und unternahm einen erneuten Versuch, das Summary zu schreiben, doch der Stift berührte nicht einmal das Papier. Er merkte, dass seine Stirn schon ganz nass geworden war. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, folgte dem Pfad über den Nacken und entschloss sich, selbst am hinteren Haaransatz keinen Halt zu machen. Er hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Er entschied sich, den Stift für einen Moment hinzulegen und seine Schreibhand zu massieren. Seine Finger spürten die kleinen Schnittwunden an der Handoberfläche, welche der Beweis dafür waren, dass alles tatsächlich passiert war und die Scherben der Vitrine kein Detail eines Albtraums waren. Mittlerweile war fast eine halbe Stunde vergangen. Er musste etwas zu Papier bringen. Eine schlechte Note durfte er seinem Vater gar nicht erst nach Hause bringen. Er war sehr streng, wenn es um die Schule ging. Wenn Ahmet zum Training wollte, mussten die Noten stimmen.

Ahmet hatte sich schon oft darüber gewundert, warum er ihm und seinen Brüdern gegenüber nie die Hand erhob, obwohl er so streng war. Es war seine Mutter, die mehr als nur Strenge zu spüren bekam. Sie hatte schon oft Zuflucht bei ihrer Familie gesucht, als ihr Mann bei der Arbeit war. Sie hatte ihre Söhne immer mitgenommen und sich fest vorgenommen, nicht mehr zu verzeihen. Nicht mehr zurückzugehen. Nicht mehr die andere Wange hinzuhalten. Jedes Mal wurde sie überredet.

»Eine Frau, die nicht weint, ist wie eine Quelle, die nicht fließt«, sagte einmal Ahmets Tante, die ältere Schwester seiner Mutter.

»So ein Schwachsinn, der Name meiner Mutter bedeutet fröhliche Rose«, flüsterte er vor sich hin. »Schhh …«, war die Reaktion Lisas darauf, die in der ersten Reihe saß. Ahmet war mit den Gedanken wieder im Klassenraum.

Mr. G hatte die ganze Zeit versucht, Ahmet nicht merken zu lassen, dass er seine Nervosität mitbekommen hatte. Er wollte ihn nicht noch nervöser machen. Nun hatte er keine andere Wahl.