Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neoclassic

- Serie: Вселенная Стивена Кинга

- Sprache: Russisch

Тихая сельская Англия в рассказах Э.Ф. Бенсона скрывает мрачные тайны и настоящие ужасы. Здесь по ночам к воротам особняка приезжает пустой катафалк со странным кучером, по округе носится призрачный автомобиль разбившегося в аварии лихача, местные обходят стороной стоящую рядом с деревней пиктскую крепость, а сбежавший от цивилизации художник встречает в древнем лесу нечто невообразимое… Мистическая сторона творчества Бенсона отличается разнообразием и изысканностью стиля. Чередуя истории о столкновениях с привидениями, злыми духами и прочими сверхъестественными сущностями с сатирой на наиболее нелепые заблуждения своего времени, автор всегда мастерски удерживает внимание читателей и удивляет неожиданной развязкой.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 609

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

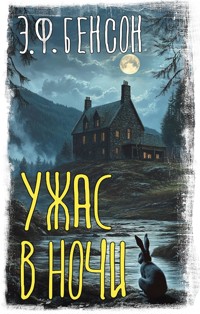

Эдвард Фредерик Бенсон Ужас в ночи

Эти истории написаны в стремлении приятно пощекотать нервы читателю. Тот, кому случится на досуге развлечь себя чтением перед сном, когда за окном темно и дом спит, должно быть, не раз бросит взгляд в дальний угол комнаты, желая удостовериться, что в тени ничто не таится. Ведь это главная тема мистических рассказов, повествующих о мрачных незримых силах, которые порой проявляют себя самым пугающим образом. А посему автор горячо желает читателям с испугом провести время.

Школа перевода В. Баканова, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Комната в башне

Должно быть, каждому, кто постоянно видит сны, случалось хотя бы раз замечать, как события или обстоятельства сновидения впоследствии отражаются в материальном мире. Я ничуть не нахожу это странным; куда удивительнее было бы, если бы сны никогда не сбывались – ведь они, как правило, касаются известных нам людей и мест, с которыми мы совершенно естественно имеем дело в часы бодрствования. Несомненно, в сновидениях зачастую случаются абсурдные и фантастические вещи, которые вряд ли могут произойти наяву. Тем не менее простой расчет вероятностей говорит нам, что в случайном исполнении сновидения человека, постоянно видящего сны, нет ничего необыкновенного. Например, не так давно сбылся один мой сон, в котором я не нахожу ничего примечательного и психологически значимого. Дело было так.

Один мой друг, живущий за границей, столь любезен, что примерно раз в две недели пишет мне письма. Поэтому, когда с получения последнего письма прошло около четырнадцати дней, я, должно быть, сознательно или безотчетно стал ждать вестей от друга. Как‐то раз на минувшей неделе мне приснилось, будто я поднимаюсь по лестнице переодеться к ужину, и тут раздается хорошо знакомый мне стук почтальона в дверь. Я спускаюсь и среди полученной корреспонденции обнаруживаю письмо от моего друга. Вслед за этим начинается фантастическое: вскрыв письмо, я нахожу туз бубен, на котором прекрасно известным мне почерком друга нацарапано: «Отправляю тебе этот предмет на хранение, поскольку, как тебе известно, держать тузы в Италии – неоправданный риск». Следующим вечером я собирался уже идти наверх, чтобы переодеться, когда услышал стук почтальона, совсем как в моем сновидении. Среди писем нашелся конверт от моего друга, только туза бубен в нем не было. Обнаружься он там, я придал бы куда больше значения событию, которое в нынешних обстоятельствах представляется мне самым обыкновенным совпадением. Несомненно, я осознанно или подсознательно ожидал письма, и из этого ожидания родился сюжет моего сна. А мой друг, сознательно или безотчетно отметив, что не писал мне уже две недели, поспешил сесть за письмо. Однако порой найти объяснение бывает не так просто, и для следующей истории у меня нет разгадки. Из тьмы она пришла и во тьму вернулась.

Всю жизнь я вижу сны. Редкая ночь проходит без грез, а порой в моем спящем уме разворачивается целая цепочка самых невероятных приключений. Почти всегда они приятны, хотя зачастую незначительны. Рассказ же мой пойдет об исключении.

Когда мне было около шестнадцати лет, я впервые увидел один сон. Начинался он с того, что я стою перед дверью большого дома из красного кирпича, где мне, как я понимаю, предстоит остановиться. Открывший дверь слуга сообщает, что чай подан в саду, и ведет меня через обшитый темным деревом холл с невысоким потолком и большим открытым камином на веселый зеленый газон, окруженный цветочными клумбами. Там за чайным столом сидит небольшая компания. Никто из присутствующих мне не знаком, кроме одноклассника, Джека Стоуна, который, судя по всему, живет в этом доме. Джек представляет меня отцу, матери и сестрам. Я несколько удивлен своему присутствию в этом обществе, так как едва знаком с Джеком Стоуном, никогда его не любил, да к тому же он покинул школу примерно за год до описываемых событий. День очень жаркий, и за столом царит уныние. На дальнем краю газона возвышается красная кирпичная стена с железной калиткой посередине, а за ней растет грецкий орех. Мы сидим в тени дома напротив высоких окон, за которыми виднеется накрытый стол, сверкающий стеклом бокалов и серебром приборов. С одной стороны заднего фасада возвышается трехэтажная башня, кажущаяся гораздо старше основного здания.

Вскоре миссис Стоун, до сих пор сидевшая, как и остальные, в полном молчании, говорит мне: «Джек покажет вам комнату. Я приготовила вам комнату в башне».

От этих слов у меня почему‐то падает сердце, словно я предчувствовал, что мне достанется комната в башне, и там ждет нечто ужасное. Джек сразу же встает. В молчании мы проходим через холл, поднимаемся по широкой дубовой лестнице со множеством поворотов и наконец оказываемся на небольшой площадке с двумя дверьми. Джек открывает одну из них, вталкивает меня внутрь и захлопывает дверь. В этот миг я понимаю, что предчувствие меня не обмануло: в этой комнате таится нечто жуткое. Ужас поглощает меня, и я просыпаюсь с лихорадочно бьющимся сердцем. Этот сон в разных вариантах то и дело снился мне на протяжении пятнадцати лет. Чаще всего он повторялся в точности как описано выше: чай на газоне, гробовая тишина, в которой звучит смертельный приговор, восхождение с Джеком Стоуном по лестнице в башню, где обитает ужас, и паническое пробуждение в тот миг, когда я оказываюсь в комнате. Чем она грозит мне, я ни разу не увидел. Временами мне снились вариации на ту же тему. Иногда, например, мы сидели за ужином в столовой, в окна которой я заглядывал, когда этот дом явился мне впервые. Но где бы мы ни находились, за столом неизменно царило молчание, уныние и зловещее предчувствие чего‐то ужасного. И всегда молчание нарушалось словами миссис Стоун: «Джек покажет вам комнату. Я приготовила вам комнату в башне». После чего я неизменно был вынужден следовать за Джеком по дубовой лестнице со множеством поворотов и входить в комнату, которая с каждым посещением внушала мне все больший ужас. А то я обнаруживал себя за молчаливой карточной игрой в гостиной с огромными люстрами, заливающими комнату ослепительным светом. Что это за игра, я не имею ни малейшего представления. Помню лишь, как ощущал себя несчастным в ожидании того момента, когда миссис Стоун встанет и скажет: «Джек покажет вам комнату. Я приготовила вам комнату в башне». Гостиная находилась рядом со столовой и, как я сказал, всегда сияла огнями, в то время как остальной дом неизменно находился во мраке. И все же как часто я тщетно пытался разглядеть масть на картах, едва различимых в лучах этого ослепительного света! Да и сами карты были странные: ни одной красной масти, только черные, а иные карты закрашены черным целиком. Их я ненавидел и боялся.

По мере повторения сна я знакомился и с другими частями дома. Из гостиной коридор вел в курительную комнату с дверью, обитой зеленым сукном. В коридоре всегда царила темнота, и часто я сталкивался там с выходящим из курительной человеком, чьего лица не мог разглядеть. Персонажи этого сновидения претерпевали любопытные метаморфозы, словно живые люди. Миссис Стоун, например, при нашей встрече была черноволоса, а со временем поседела и уже не поднималась стремительно со словами «Джек покажет вам комнату. Я приготовила вам комнату в башне», а вставала очень медленно, словно силы оставили ее. Джек вырос в довольно несимпатичного молодого человека с коричневыми усиками, а одна из сестер перестала появляться за столом, и я понял, что она вышла замуж.

Потом сновидение оставило меня на шесть месяцев или даже долее, и я уже начал надеяться, что больше его не увижу, – такой необъяснимый ужас оно мне внушало. Тем не менее настала ночь, когда меня вновь повели на газон к чайному столу, и все присутствующие оказались одеты в черное, а миссис Стоун отсутствовала. Я догадался о причине, и сердце мое забилось чаще от радостной надежды, что теперь мне не придется спать в башне. И хотя обычно все мы хранили молчание, на этот раз я говорил и смеялся от облегчения, чего раньше не случалось. Но даже тогда мне было неуютно, поскольку остальные молчали и украдкой переглядывались. Вскоре мое красноречие иссякло, и чем ближе подходил час сумерек, тем мрачные предчувствия охватывали меня сильнее прежнего.

Внезапно тишину разорвал хорошо знакомый голос миссис Стоун, который произнес: «Джек покажет вам комнату. Я приготовила вам комнату в башне». Казалось, этот голос доносится со стороны калитки в красной кирпичной стене, окружающей газон, и, взглянув туда, я увидел, что земля за стеной усеяна надгробиями. Они светились странным сероватым светом, и на ближайшем из них я прочел: «Недоброй памяти Джулии Стоун». Как всегда, Джек встал из-за стола, и я последовал за ним через зал и вверх по лестнице со множеством поворотов. На этот раз тьма сгустилась до предела, и знакомые очертания мебели в проклятой комнате были едва различимы, а к тому же там стоял чудовищный запах тления, и я с криком проснулся.

Этот сон с описанными вариациями и метаморфозами время от времени повторялся на протяжении пятнадцати лет. Порой я видел его две или три ночи подряд, однажды сновидение, как я упоминал, покинуло меня на полгода, однако в среднем, полагаю, приходило раз в месяц. Оно, очевидно, представляло собой подобие ночного кошмара и всякий раз завершалось чудовищным испугом, который не только не уменьшался, но и напротив, увеличивался раз от раза. К тому же сновидение было пугающе последовательным. Персонажи, как я уже упоминал, становились все старше, вступали в брак, даже смерть навестила это молчаливое семейство, и после кончины миссис Стоун больше не появлялась за столом, хотя именно ее голос всякий раз сообщал, что для меня приготовлена комната в башне, и, где бы мы ни находились – на газоне или в одной из комнат, выходящих окнами в ту сторону, – я всегда видел ее могилу сразу за железной калиткой. Замужняя сестра обычно не появлялась в доме и все же один или два раза присутствовала за столом вместе с мужчиной, которого я счел ее супругом. Тот, как и все остальные, хранил молчание. Однако из-за постоянного повторения я перестал задумываться об этом сне в часы бодрствования. С Джеком Стоуном я за все эти годы не встречался и ни разу не видел дома, похожего на мрачное здание из сна. А потом случилось одно событие.

В этом году до конца июля я был в Лондоне, а на первой неделе августа отправился погостить у друга в доме, который тот снял на лето в Суссексе, в Эшдаунском лесу. Я выехал из Лондона рано утром, чтобы встретиться с Джоном Клинтоном на станции Форест-Роу. Мы планировали весь день играть в гольф, а вечером отправиться к нему домой. Джон приехал на своем автомобиле, и, проведя чудесный день, мы в шестом часу двинулись в путь. Ехать предстояло около десяти миль. Поскольку было еще рано, мы не стали пить чай в клубе, а решили подождать до дома. Пока мы ехали, погода, до того бывшая восхитительно свежей, хотя и жаркой, переменилась, стало очень душно и мрачно. Меня охватили дурные предчувствия, как всегда бывает перед грозой. Джон, впрочем, не разделял моего впечатления и приписывал мнящуюся мне мрачность погоды тому факту, что я проиграл оба матча. Однако дальнейшие события показали, что я не ошибся, хотя не думаю, чтобы разразившаяся ночью гроза была единственной причиной моей подавленности.

Наш путь лежал между высокими холмами, и вскоре я заснул. Разбудила меня тишина, наставшая, когда умолк мотор, и с внезапным трепетом – отчасти от страха, а в большей степени от любопытства – я обнаружил себя на пороге дома из своих сновидений. Мы прошли через холл с низкими потолками, обшитый панелями темного дерева, и вышли на газон, где в тени дома стоял накрытый к чаю стол. Газон окружали цветочные клумбы, вдоль одной стороны тянулась стена красного кирпича с калиткой посередине, а за ней среди некошеной травы возвышался грецкий орех. Чрезвычайно длинный фасад дома оканчивался трехэтажной башней, которая была заметно старше основного здания.

На этом сходство с моим повторяющимся сновидением пока что заканчивалось. За столом восседала не молчаливая и страшная семья, а большая развеселая компания, в которой я всех знал. Несмотря на ужас, который неизменно внушал мне этот сон, такое его воплощение ничуть меня не напугало, и я с любопытством ждал, что будет дальше.

Время чая прошло за веселыми разговорами. Наконец миссис Клинтон поднялась, и я немедленно понял, что она сейчас скажет. Обращаясь ко мне, хозяйка проговорила:

– Джон покажет вам комнату. Я приготовила вам комнату в башне.

На мгновение меня охватил знакомый ужас, однако быстро отступил, сменившись наисильнейшим любопытством. И уже вскоре оно было с лихвой удовлетворено.

Джон повернулся ко мне.

– Это на самом верху, но, думаю, тебе будет удобно. Другие комнаты заняты. Хочешь взглянуть?.. Черт побери, ты не ошибся – собирается гроза! Как потемнело.

Я встал и последовал за ним. Мы прошли через холл и поднялись по прекрасно знакомой мне лестнице. Джон открыл дверь, и в тот же миг, как я вошел, меня вновь сковал безотчетный страх. Я не знал, чего боюсь, – просто боялся. А затем, словно внезапное воспоминание, когда в памяти всплывает давно забытое имя, ко мне пришло осознание. Я боялся миссис Стоун, чью могилу со зловещей надписью «Недоброй памяти» так часто видел в своих снах за газоном, прямо под моим окном. И вновь страх ушел, как не было, и я удивился, чего здесь бояться. Так, мысля спокойно, трезво и рационально, я оказался в той башне и той комнате, что столь давно преследовала меня во снах.

Я по-хозяйски огляделся и обнаружил, что хорошо знакомая мне обстановка из моих сновидений ничуть не изменилась. Слева от двери стояла кровать – вдоль стены, изголовьем в угол. На одной линии с изголовьем располагались камин и небольшой книжный шкаф. Стену напротив двери прорезали два окна с решетчатыми переплетами, между которыми стоял туалетный столик, а вдоль четвертой стены – умывальник и большой буфет. Мой багаж уже распаковали, все принадлежности для умывания и переодевания были аккуратно разложены на умывальнике и туалетном столике, а на кровати лежала расправленная одежда к ужину. Тут, к своему необъяснимому отчаянию, я обнаружил в комнате два весьма подозрительных предмета, которых не видел во снах: портрет миссис Стоун в полный рост и черно-белый набросок Джека Стоуна, каким он предстал передо мной всего неделю назад в последнем из повторяющихся сновидений, – довольно скрытный и недобрый мужчина лет тридцати. Его портрет висел между окнами, глядя прямиком на другой портрет над кроватью. Взглянув на этот другой, я вновь испытал чудовищный ужас.

Миссис Стоун была запечатлена такой, какой я видел ее во сне в последний раз, – старой, увядшей и седой. Однако, несмотря на очевидную слабость плоти, она излучала чудовищную энергию и жизненную силу – недобрую, кипящую невообразимым злом. Зло сквозило в прищуренных хитрых глазах, в демонической улыбке. Лицо горело тайным и притом отталкивающим весельем; стиснутые на коленях руки, казалось, трясутся от едва сдерживаемого возбуждения. Заметив подпись в нижнем левом углу картины, я присмотрелся, желая узнать художника, и прочел: «Джулия Стоун, писано Джулией Стоун».

Тут в дверь постучали, и вошел Джон Клинтон.

– Не нужно ли тебе чего? – поинтересовался он.

– Кое-что мне как раз не нужно, – откликнулся я, указывая на картину.

Он рассмеялся.

– Неприветливая пожилая леди! Насколько помню, автопортрет. Впрочем, она себе не польстила.

– Разве ты не видишь – это едва ли человеческое лицо! – воскликнул я. – Лицо ведьмы, дьявольское лицо!

Джон всмотрелся в портрет.

– Да, не особо приятное. Для спальни, пожалуй, не слишком подходит. Охотно представляю, какие кошмары снились бы мне, будь такое над моей постелью. Если хочешь, я прикажу убрать.

– Буду очень признателен, – ответил я.

Джон позвонил, и с помощью слуги мы сняли картину, вынесли ее на площадку и прислонили к стене.

– Черт побери, ну и тяжела же старая леди! – воскликнул Джон, утирая лоб. – Нет ли у нее какого греха на совести?

Меня тоже поразила необыкновенная тяжесть картины. Я собирался ответить, как вдруг увидел, что ладонь моя покрыта кровью.

– Я каким‐то образом порезался, – сказал я, и Джон с удивлением воскликнул:

– Ничего себе, я тоже!

Тут слуга вытер руки платком, и на платке тоже осталась кровь.

Мы с Джоном вернулись в комнату и вымыли руки. Порезов ни на его, ни на моей ладони не обнаружилось. Убедившись в этом, мы, словно по негласному уговору, не стали заострять на этом внимания. Мне отчего‐то не хотелось думать о произошедшем, и я предполагаю, хотя и не могу утверждать, что его охватило такое же нежелание.

После ужина жара и духота в преддверии надвигающейся грозы резко усилились, и часть вечера мы провели на дорожке, идущей вдоль газона, где пили чай. Стояла кромешная тьма – сквозь густые тучи, затянувшие небо, не пробивались ни звезды, ни лунный свет. Постепенно все разошлись – дамы по спальням, мужчины в курительную или бильярдную, – и к одиннадцати часам мы с хозяином остались наедине. Весь вечер его как будто что‐то тревожило, и теперь он сразу заговорил:

– У слуги, который помогал нам с картиной, тоже была кровь на ладони, ты заметил? Я спросил, не порезался ли он, а тот ответил, что, вероятно, да, хотя следов не осталось. Откуда же кровь?

Поскольку я запретил себе об этом думать, мне удалось выбросить произошедшее из головы и совершенно не хотелось к нему возвращаться, особенно перед сном.

– Не знаю, да и неважно – главное, что портрет миссис Стоун больше не висит над моей кроватью, – откликнулся я.

Джон встал.

– И все же странно… Ха! Сейчас ты увидишь еще кое-что странное.

Из дома вышел его пес, ирландский терьер. Свет из открытой двери падал на газон и калитку, за которой рос грецкий орех. Пес ощетинился, обнажил клыки и негромко зарычал от страха и гнева, словно готовый напасть. Не обратив ни малейшего внимания ни на своего хозяина, ни на меня, он напряженным шагом двинулся к калитке, постоял там, не переставая рычать, а потом внезапно утратил всю свою храбрость и с протяжным воем бросился на полусогнутых лапах обратно в дом.

– Он делает так по сотне раз на дню, – заметил Джон. – Словно видит нечто, вызывающее у него ненависть и страх.

Я подошел к калитке и огляделся. В траве что‐то шевелилось, и раздавался звук, в котором я с некоторым промедлением узнал кошачье мурлыканье. Чиркнув спичкой, я обнаружил его источник: большого иссиня-серого персидского кота. Тот в экстазе кружил у калитки, время от времени обнюхивая траву. Кошачьи глаза горели, хвост торчал трубой.

Я рассмеялся.

– Боюсь, тайна разгадана: здесь кот в одиночку празднует Вальпургиеву ночь.

– Да, это Дариус, – откликнулся Джон. – Он проводит там большую часть дня и всю ночь. Только загадку поведения пса это не объясняет, лишь добавляет еще одну, ведь Дариус и Тоби – лучшие друзья. Что делает там кот и почему это доставляет ему такое удовольствие, в то время как Тоби в ужасе?

Тут я припомнил жуткую подробность из своего сна: за калиткой, ровно там, где сейчас вился кот, стояло белое надгробие со зловещей надписью. Однако прежде, чем я заговорил, полил дождь – такой сильный и внезапный, будто кто‐то открыл в небесах кран. Большой кот немедленно протиснулся через прутья калитки и помчался в дом. Там он уселся на пороге, пристально вглядываясь в темноту, а когда Джон подвинул его, чтобы закрыть дверь, кот зашипел и ударил хозяина лапой.

Теперь, когда портрет Джулии Стоун остался за дверью на лестничной площадке, комната в башне меня почему‐то совершенно не пугала, и, отправляясь в постель, сонный и с тяжелой головой, я не испытывал ни малейшего интереса к происшествию с окровавленными ладонями и удивительному поведению пса и кота. Последним, что я увидел, прежде чем потушить свет, был пустой прямоугольник на стене над кроватью, где раньше висел портрет. Обои, в остальной комнате поблекшие, здесь сохранили свой первоначальный темно-красный цвет. Потом я задул свечу и немедленно уснул.

Столь же мгновенно я проснулся и рывком сел в кровати. Мне почудилась вспышка яркого света, хотя теперь кругом стояла кромешная тьма. Я прекрасно сознавал, где нахожусь: в комнате, которой так боялся в своих сновидениях. Однако страх, который я пережил во сне, не шел ни в какое сравнение с тем ужасом, что парализовал меня теперь. Над домом прогремел гром, и все же догадка о том, что меня разбудила всего лишь вспышка молнии, ничуть не унимала колотящееся сердце. Я чувствовал, будто не один в комнате, и инстинктивно вытянул правую руку в попытке защититься. Рука моя уткнулась в висящую на стене раму.

Я вскочил, перевернув прикроватный столик, и услышал, как на пол упали мои часы, свеча и спички. В это мгновение в свече не было нужды: тучи разорвала еще одна ослепительная вспышка, и я увидел, что над моей кроватью вновь висит портрет миссис Стоун. Комната снова погрузилась во тьму, и все же я успел рассмотреть еще кое-что: фигуру в изножье кровати, пристально глядящую на меня. Она была облачена в некое белое одеяние в пятнах плесени, а лицо как две капли воды походило на портрет.

Над крышей вновь прогремел гром. Когда он смолк, в гробовой тишине я услышал приближающийся шорох шагов и, страшнее всего, почуял запах тления и распада. А потом на шею мне легла рука и над ухом раздалось частое возбужденное дыхание. Хотя это существо можно было осязать, обонять, видеть и слышать, я знал, что оно не принадлежит к нашему миру и обладает не телом, но силой воплощаться. Знакомый голос произнес:

– Я знала, что однажды ты придешь в комнату в башне. Я давно ждала тебя, и вот наконец ты здесь. Сегодня меня ждет пир, и недалек тот час, когда мы будем пировать вместе.

Лихорадочное дыхание приблизилось, я ощутил его на своей шее, и в этот миг парализовавший меня ужас отступил перед животным инстинктом самосохранения. Я ударил существо обеими руками и ногой. Раздался тонкий визг, и что‐то мягкое тяжело упало на пол. Я шагнул вперед, едва не споткнувшись о нечто, и каким‐то чудом нащупал ручку двери. В следующую секунду я выскочил на лестничную площадку, и дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной. Тотчас где‐то внизу открылась другая дверь, и по лестнице спешно поднялся Джон Клинтон со свечой в руке.

– Что произошло? Моя комната прямо под твоей, и я услышал шум, будто… Господи! Да у тебя плечо в крови!

Как он потом рассказывал, я стоял, шатаясь, белый как полотно, а на плече у меня был кровавый след, словно от ладони.

– Оно там, – проговорил я, указывая пальцем на дверь. – Понимаешь, это она. И портрет там, висит на том же месте, откуда мы его сняли.

Джон рассмеялся:

– Дружище, тебе просто приснился кошмар!

Он протиснулся мимо меня и открыл дверь. Я стоял, окаменев от страха, не в силах ни пошевелиться, ни остановить его.

– Фу! Что за мерзкая вонь! – воскликнул Джон и шагнул в комнату, скрывшись из виду. Через мгновение он вышел, такой же белый, как я, и захлопнул за собой дверь. – Да, портрет там, – проговорил он, – а на полу нечто… существо, запятнанное могильной землей. Пойдем скорее, прочь отсюда!

Не помню, как я спустился. Меня охватили чудовищная дрожь и тошнота – духа, не тела, – и не раз Джон подталкивал меня со ступеньки на ступеньку, то и дело оглядываясь в страхе наверх. Наконец мы очутились в его туалетной комнате этажом ниже, и я рассказал все, что описано выше.

Продолжение истории будет кратким. Некоторые из моих читателей, верно, уже догадались о природе этого существа, если помнят необъяснимое происшествие на кладбище Вест-Фоули восемь лет назад, когда трижды хоронили одну самоубийцу и всякий раз гроб через несколько дней пробивался сквозь землю наружу. После третьей попытки, чтобы пресечь толки, тело похоронили в другом месте на неосвященной земле – а именно за железной калиткой сада у дома, в котором когда‐то жила эта женщина. Она покончила с собой в комнате на вершине башни. Звали ее Джулия Стоун.

Впоследствии тело вновь тайно откопали, и оказалось, что гроб полон крови.

Ужас в ночи

Передача эмоций – явление столь распространенное, столь часто наблюдаемое, что человечество давно перестало считать его заслуживающим внимания или удивления – не более, чем естественные и достоверно установленные законы, повелевающие передачей веществ или физической энергии. Никого, скажем, не удивляет, что, если открыть окно в жаркой комнате, туда поступает прохладный свежий воздух с улицы. Точно так же никто не удивляется, когда бодрый и веселый человек, вошедший в комнату, полную мрачных и унылых людей, моментально развеивает скуку, подобно тому как свежий воздух из открытого окна развеивает духоту. Каким способом передается настроение, неизвестно. Если существует вполне объяснимое физически чудо беспроводной связи (постепенно утрачивающее свою чудесность по мере того, как чтение свежих газет в Средней Атлантике входит в привычку), возможно, не слишком скоропалительно предположение о том, что таинственный механизм передачи эмоций тоже представляет собой физическое явление. Не подлежит сомнению, что при созерцании однозначно материальных вещей, таких как текст на бумаге, эмоции передаются прямо в сознание – например, когда книга доставляет нам удовольствие или внушает жалость к персонажам. Следовательно, не исключено, что сознание одного человека может влиять на сознание другого посредством материи.

Тем не менее время от времени мы сталкиваемся с явлениями, которые, хотя и вполне могут оказаться на поверку столь же материальными, распространены в куда меньшей степени и оттого поражают. Одни называют это призраками, другие – фокусами, третьи – чепухой. Представляется, что проще всего охарактеризовать эти явления как передачу эмоций, способных воздействовать на любой из органов чувств. Одни призраки видимы, другие слышимы, третьи ощутимы, и, хотя я еще не слыхал, чтобы призраков пробовали на вкус, из дальнейшего станет ясно, что эти оккультные феномены могут воздействовать на органы восприятия тепла и холода, а также на обоняние. Если продолжать аналогию с беспроводным телеграфом, все мы, вероятно, в той или иной степени являемся «приемниками» и время от времени улавливаем сообщения или их фрагменты, которые постоянно звучат на волнах эмоций для имеющих уши или материализуются для имеющих глаза. Мы, как правило, не имеем идеальной настройки на прием этих волн и потому улавливаем лишь обрывки подобных сообщений – несколько связных или вовсе бессвязных слов. Однако следующая история, на мой взгляд, представляет интерес, поскольку иллюстрирует, как разные части одного и того же сообщения были восприняты и записаны одновременно разными людьми. Это произошло десять лет назад, но записи были сделаны сразу же после происшествия.

Мы с Джеком Лоримером стали друзьями задолго до того, как он женился на моей двоюродной сестре, и его женитьба не разрушила, как это часто случается, нашей тесной дружбы. Через несколько месяцев после свадьбы у его жены вскрылась чахотка, и ее без промедления отправили в Давос в сопровождении родной сестры. Болезнь удалось выявить на очень ранней стадии, и это давало все основания надеяться, что при должном уходе и строгом режиме животворящие морозы этой чудесной долины приведут к исцелению.

Дамы уехали в ноябре, а мы с Джеком присоединились к ним на Рождество и в течение месяца наблюдали, как больная с каждой неделей крепнет и чувствует себя все лучше. Дела требовали нашего возвращения к концу января, а Ида осталась присмотреть за сестрой еще на неделю-две. Помню, как они пришли проводить нас на вокзал, и никогда не забуду последние прощальные слова. «Ах, Джек, не печалься так! – сказала его жена. – Мы скоро вновь с тобой увидимся». Нервный двигатель горного паровозика взвизгнул, словно щенок, которому наступили на лапу, и наш состав с пыхтением двинулся вверх к перевалу.

Когда мы вернулись, Лондон переживал обыденное бедствие февраля – туманы и безветренные морозы, жалившие, казалось, куда больнее, чем ледяной воздух покинутых нами солнечных высот. Нам обоим, думаю, было немного одиноко, и еще в дороге мы решили, что нелепо держать открытыми два дома, когда хватит одного, да и нам так будет веселее. Поскольку наши дома, находившиеся на одной улице в Челси, походили друг на друга как две капли воды, мы решили подбросить монетку (я ставил на орла, Джек на решку), разделить расходы, попытаться сдать свободный дом и, если его снимут, поделить прибыль пополам. Французская монетка в пять франков Второй империи выпала орлом.

Мы были в городе уже дней десять, ежедневно получая из Давоса самые благоприятные отчеты, когда вдруг сперва на Джека, а следом на меня набросился, словно тропический шторм, безотчетный страх. Вполне возможно, что тревога передалась мне от Джека, ибо нет на свете ничего более заразительного. Возможно и то, что мрачные предчувствия пришли к нам обоим из одного источника. Однако я стал испытывать их лишь после того, как об этом заговорил Джек, а значит, более вероятно, что я заразился от него. Помнится, он впервые упомянул о своем состоянии как‐то вечером, когда мы, отужинав в разных местах, сели поболтать перед сном.

– Весь день чувствую себя отвратительно, – признался Джек, наливая себе виски с содовой, – и это после такого отличного отчета о Дейзи. Не представляю, к чему бы.

– Наверное, печень шалит. На твоем месте я бы не пил. Отдай лучше мне, – предложил я.

– Я здоров как никогда, – возразил он.

За разговором я разбирал почту и, обнаружив письмо от агента по недвижимости, с нетерпением вскрыл конверт.

– Ура! За номер тридцать первый предлагают пять гн… Отчего не писать по-человечески?.. Пять гиней в неделю до Пасхи. Мы будем купаться в деньгах! – вскричал я.

– Ах, но я не могу остаться здесь до Пасхи, – возразил Джек.

– Не понимаю почему. Как, кстати, и Дейзи. Утром я получил от нее весточку. Она просит тебя переубедить. Если хочешь, конечно. Тебе тут будет веселее. Прости, я тебя перебил.

Прекрасная новость о еженедельном доходе ничуть не развеселила Джека.

– Спасибо, дружище. Останусь, конечно. – Он прошелся по комнате. – Нет, дело не во мне. Во всем виновато Нечто. Ужас в ночи.

– Которого велено не убояться [1], – заметил я.

– Легко сказать, но я боюсь. Что‐то грядет.

– Грядут пять гиней в неделю. Не желаю пропитываться твоими страхами, – отрезал я. – Главное, что дела в Давосе идут самым благоприятным образом. Что нам в последний раз сообщили? Что ей изумительно лучше. Подумай об этом перед сном.

Тогда зараза – если считать это заразой – мной не овладела. Я ушел спать в бодром расположении духа – а проснулся в мрачной тишине и обнаружил, что тот самый ужас в ночи явился, пока я спал. Страх и дурные предчувствия – слепые, нелогичные, парализующие – вцепились в мою душу. Что же это было? Как барометр может предсказать приближение грозы, так внезапное падение духа, какого мне не случалось прежде испытывать, недвусмысленно говорило: грядет большая беда.

Когда утром мы встретились за завтраком – в тусклом буром свете туманного дня, недостаточно пасмурного для свечей и все же безумно гнетущего, – Джек сразу все понял.

– Значит, и к тебе пришло.

А я даже не нашел сил возразить, что просто приболел, тем более что был здоров как никогда.

Назавтра и на следующий день страх черным покрывалом окутывал мое сознание. Я не знал, чего страшусь, – знал лишь, что оно совсем близко и с каждым мгновением становится все ближе, ширясь, словно завеса туч. Однако на третий день я обрел смелость и решил: довольно дрожать; либо это чистая фантазия, шутка расстроенных нервов, сущая ерунда, и «напрасно мы суетимся» [2], либо это результат воздействия не поддающихся измерению эмоциональных волн, которые бьются о берег сознания, и нас захлестнуло такими волнами. В любом случае куда разумнее противостоять страху, пусть даже это окажется тщетно. Два дня я не работал, не развлекался, только дрожал и унывал. На третий – составил плотный распорядок и позаботился о досуге для нас с Джеком.

– Мы поужинаем пораньше и отправимся в театр на «Человека от Блэнкли» [3]. Я уже позвал Филипа и заказал билеты. Ужин в семь.

(Здесь нужно пояснить, что Филип – наш давний друг, очень уважаемый доктор, живущий на той же улице.)

Джек отложил газету.

– Да, пожалуй, ты прав. Что толку сидеть без дела? Легче от этого не становится. Ты хорошо спал?

– Прекрасно, – бросил я с некоторым раздражением. Нервы мои были на пределе, так как ночью я почти не сомкнул глаз.

– Не могу сказать того же о себе, – заметил Джек.

Все это никуда не годилось.

– Нужно собраться! – воскликнул я. – Двое сильных здоровых мужчин, имеющих все мыслимые основания наслаждаться жизнью, пресмыкаются, будто черви. Может быть, наш страх надуман, а может, нет, однако отвратителен сам факт того, что мы боимся. На свете нечего бояться, кроме самого страха, и ты это знаешь не хуже моего. Давай-ка с интересом читать газеты. На чьей ты стороне – мистера Дрюса, герцога Портлендского или книжного клуба «Таймс»?[4]

Итак, день у меня выдался весьма занятой. Множество впечатлений отодвинуло черную тучу на задний план, хотя я и не забывал о ней ни на минуту. Я задержался в конторе, так что домой в Челси пришлось ехать на автомобиле.

А дома нас наконец настигло сообщение, которое три дня нечетко улавливали наши ментальные приемники.

Я вернулся без двух минут семь и обнаружил Джека уже одетым в гостиной. Хотя день выдался теплым и душным, на меня внезапно дохнуло ледяным холодом – не сырой английской зимой, а чистым бодрящим морозом, каким мы совсем недавно дышали в Швейцарии. Дрова в камине не горели, и я опустился на колени, чтобы их разжечь, ворча:

– Ну и холодина! Вот бестолковые слуги – в холод не топят, в жару, наоборот, топят…

– Не вздумай разжигать камин! – воскликнул Джек. – Сегодня самый теплый и душный вечер за всю мою жизнь.

Я уставился на него в изумлении: у меня от холода тряслись руки. Джек это заметил.

– Да ты дрожишь! Простудился? Что до температуры воздуха, взглянем на термометр. – Он подошел к столу. – Восемнадцать градусов.

С термометром было не поспорить, да и не хотелось: мы оба внезапно почуяли, что Нечто уже на пороге. Я ощущал это как странный душевный трепет.

– Так или иначе, мне надо переодеться, – объявил я и отправился наверх, все еще дрожа от холода и беспричинного возбуждения, словно надышался разреженным горным воздухом.

Подготовленная одежда уже ждала меня, но горячей воды не было, и я позвонил своему слуге. Он явился почти сразу же и показался мне испуганным.

– Что случилось? – спросил я.

– Ничего, сэр, – ответил он, едва выговаривая слова от волнения. – Мне послышалось, вы звонили.

– Да. Принеси горячей воды. Но в чем все‐таки дело?

– Мне почудилось, что следом по лестнице поднимается дама, – ответил он, переминаясь с ноги на ногу. – А звонка в дверь я не слышал.

– Где ты ее увидел? – уточнил я.

– На лестнице, а потом на площадке перед гостиной. Она стояла, будто не решаясь войти.

– Наверное, кто‐то из прислуги, – предположил я, чувствуя, что Нечто уже близко.

– Нет, сэр, точно не из прислуги.

– Тогда кто же?

– Я не рассмотрел, сэр: все было как в тумане. Но мне показалось, что это миссис Лоример.

– Ах, ступай за водой! – с досадой ответил я.

Слуга медлил на пороге, явно боясь уходить.

Тут в парадную дверь позвонили: Филип с безжалостной пунктуальностью явился ровно в семь, а я не оделся еще и наполовину.

– Это доктор Эндерли. Сейчас он поднимется, и ты сможешь спокойно пройти мимо места, где ты видел даму.

Внезапно тишину дома разорвал крик, исполненный столь страшной боли и ужаса, что кровь застыла у меня в жилах. Неимоверным усилием, от которого, казалось, затрещали кости, я стряхнул с себя оцепенение и бросился вниз. Следом бежал мой слуга. На середине лестницы мы столкнулись с Филипом, который спешил наверх. Он тоже слышал крик.

– В чем дело? Что случилось? – спросил Филип.

Вместе мы вошли в гостиную. Джек лежал перед камином. Кресло, в котором он сидел всего несколько минут назад, было перевернуто. Филип склонился над Джеком и рванул ворот его рубашки.

– Откройте все окна, здесь невозможно дышать, – велел он.

Мы распахнули окна, и горячий уличный воздух ворвался в ледяную, как мне чудилось, комнату. Наконец Филип поднялся и объявил:

– Он мертв. Не закрывайте окна, здесь до сих пор воняет хлороформом.

Постепенно в комнате стало, по моим ощущениям, теплее, а по словам Филипа, легче дышать. При этом ни я, ни мой слуга так и не почуяли лекарственного запаха, о котором он говорил.

Несколько часов спустя из Давоса пришла адресованная мне телеграмма. Ида просила осторожно сообщить Джеку о смерти Дейзи и рассчитывала, что он сразу же отправится в путь. Увы, Джек отправился в куда более дальний путь еще два часа назад.

На следующий же день я выехал в Давос, где узнал следующее. На протяжении трех дней Дейзи страдала от небольшого нарыва. Его требовалось вскрыть, и, хотя операция была простейшая, она так боялась, что врач усыпил ее хлороформом. По ее настоянию Джеку ничего не говорили о предстоящей операции, поскольку это не имело отношения к ее общему состоянию, и Дейзи не хотела волновать его понапрасну. Она благополучно отошла от анестезии, однако час спустя внезапно потеряла сознание и тем же вечером умерла. Произошло это без нескольких минут восемь по центральноевропейскому времени, то есть в семь по английскому[5].

Вот и вся история. Мой слуга увидел женщину, нерешительно замершую на пороге гостиной, где сидел Джек, как раз в то мгновение, когда душа Дейзи колебалась меж двух миров.

Я почувствовал (думаю, это не слишком смелое допущение) бодрящий мороз Давоса, Филип – запах хлороформа. А Джеку, полагаю, явилась его жена, и он последовал за ней.

Канун Гавонова дня

Лишь на самой подробной артиллерийской карте обнаружится деревушка Гавон в графстве Сатерленд, да и то удивительно, что кому‐то понадобилось нанести на карту какого угодно масштаба эту крошечную группку хижин без печей на унылом безлесном клочке земли между болотом и морем, не имеющую, казалось бы, ни малейшего значения ни для кого, кроме ее обитателей. Куда больший географический интерес для публики представляет река Гавон, на правом берегу которой ютится эта горстка сирых домов, поскольку там в изобилии водится лосось, в устье реки не ставят сетей, и вплоть до Гавон-Лох, в шести милях [6]от моря, коричневая вода стоит в глубоких заводях, благодаря чему, при спокойном течении и определенной сноровке, рыбака ждет верный успех. Во всяком случае в первые две недели прошлого сентября я ни разу не оставался без улова на этих восхитительных водах, и вплоть до пятнадцатого числа того месяца не было дня, чтобы кто‐нибудь из обитателей Гавон-Лоджа, где я остановился, не выловил ни рыбешки из знаменитой Пиктской заводи. Однако после пятнадцатого числа в этой заводи больше никогда не удили. Почему – описано дальше.

В этом месте стремнина протяженностью около сотни ярдов[7] сменяется резким поворотом вокруг каменистого берега, и вода с безумной силой обрушивается в заводь. И без того чрезвычайно глубокая в самом начале, заводь становится еще глубже к востоку, где быстрое течение несет темную воду обратно к выходу из заводи. Рыбачить можно лишь на западном берегу, так как на восточном над этим местом вырастает прямо из реки на высоту порядка шестидесяти футов черная базальтовая скала, порожденная, несомненно, неким геологическим изъяном. Почти отвесные склоны ведут к иззубренной вершине, столь удивительно тонкой, что примерно посередине она расколота трещиной, и футах в двадцати от острия скалу пронизывает своего рода бойница, сквозь которую льется дневной свет. Расположиться с удочкой на этой бритвенно-острой возвышенности никто не рискует, поэтому ловля ведется только с западного берега. Впрочем, при хорошем замахе можно забросить крючок почти до другого края заводи.

Именно на западном берегу лежат руины пиктского[8] замка, давшего название заводи, – из грубых, едва отесанных и ничем не скрепленных камней впечатляющего размера. Учитывая чрезвычайную древность, руины сохранились весьма хорошо. Камни уложены по кругу, внутренний диаметр которого составляет около двух десятков шагов. К главным воротам ведет лестница из крупных блоков высотой не менее фута, а напротив расположен более скромный задний выход, откуда крутой и довольно опасный спуск, требующий осторожности и энергичности, ведет на берег к устью заводи. В сплошной стене находится привратницкая, над которой еще сохранилась крыша. Внутри видны фундаменты трех комнат, а в центре имеется чрезвычайно глубокая дыра – вероятно, колодец. Наконец сразу за задним выходом, ведущим к реке, располагается небольшая, искусственно выровненная платформа порядка двадцати футов в длину, на которой, вероятно, когда‐то возвышалось некое строение, оставившее по себе лишь разбросанные каменные плиты и блоки.

Примерно в шести милях к юго-западу от Гавона находится город Брора, откуда в деревушку доставляют почту, а от него тропа ведет через болота к стремнине прямо над Пиктской заводью. Когда река мелеет, через нее можно перебраться посуху, прыгая с валуна на валун, выйти на крутую тропу к северу от базальтовой скалы и добраться до деревни. Однако для того, чтобы пройти этим путем, нужна ясная голова и стойкость к головокружениям. Другая, долгая дорога из Броры ведет кружным путем по болотам и проходит мимо ворот Гавон-Лоджа, где я остановился. По непонятной причине и заводь, и замок пиктов пользуются в округе дурной славой, и не раз после рыбалки мой помощник, хотя и отягощенный дневным уловом, вел меня длинной дорогой в обход замка, лишь бы не проходить там в сумерках. Когда Сэнди, крепкий желтобородый викинг двадцати пяти лет, впервые повел меня в обход, он объяснил свое решение тем, что земля вокруг замка «топкая», хотя наверняка сознавал в своей богобоязненности, что лжет. В другой раз он был более откровенен и сказал, что в Пиктской заводи после заката «неладно». Теперь я склонен с ним согласиться и думаю, что солгал он, потому что страх перед дьяволом пересилил богобоязненность.

Четырнадцатого сентября вечером я возвращался в компании своего хозяина Хью Грэма с прогулки в лесу. День выдался необыкновенно жаркий для этого времени года, и на холмах лежали мягкие пушистые облака. Сэнди, помощник, о котором я упоминал, шел позади с нашими пони, и я между делом рассказал о его странной нелюбви к Пиктской заводи по вечерам. Хью выслушал меня, слегка нахмурясь.

– Любопытно, – заметил он. – Я знаю, что по поводу этой заводи в народе ходят смутные суеверия, но еще в прошлом году Сэнди над ними смеялся. Помню, как спросил его, чем плохо это место, а он заявил, что не верит в глупые россказни. И однако же теперь, как вы говорите, сам избегает там бывать.

– Он несколько раз водил меня в обход, – подтвердил я.

Некоторое время Хью молча курил, бесшумно шагая по темному душистому вереску.

– Бедняга, – наконец проговорил он. – Не представляю, что с ним делать. В последнее время от него мало проку.

– Пьет?

– Да, но это лишь следствие. Беда привела его к бутылке и, боюсь, заведет еще дальше.

– Хуже бутылки может быть разве только дьявол, – заметил я.

– Именно к этому все и идет. Он часто туда ходит.

– Что, собственно, вы имеете в виду? – озадаченно спросил я.

– О, это любопытная история. Я, как вы знаете, немного интересуюсь фольклором и местными суевериями и, полагаю, наткнулся на чрезвычайно странную историю. Погодите немного.

Мы стояли в сгущающихся сумерках, дожидаясь, пока пони поднимутся вслед за нами на холм. Сэнди, рослый, сильный и гибкий, легко шагал рядом с ними по крутому берегу, словно за целый день ходьбы не только не устал, но и, напротив, лишь наполовину разбудил мощь, дремлющую в его конечностях.

– Вечером снова пойдешь к госпоже Макферсон? – спросил Хью.

– К ней, бедняжке, – откликнулся Сэнди. – Старая она и одинокая.

– Очень любезно с твоей стороны, Сэнди, – заметил Хью, и мы двинулись дальше.

– Так что же? – спросил я, когда пони вновь отстали.

– А то, что о ней поговаривают, будто она ведьма, – объяснил Хью. – Признаюсь, меня весьма интересует эта история. Спросите меня под присягой, верю ли я в ведьм, и я отвечу «нет». Но спросите меня, вновь под присягой, допускаю ли я веру в них, и я, вероятно, отвечу «да». А пятнадцатого числа этого месяца, то есть завтра, – канун Гавонова дня.

– И что, скажите на милость, это значит? Кто такой Гавон и что с ним неладно? – спросил я.

– Гавон – некое лицо, можно сказать, герой этой местности, насколько мне известно – не святой. А неладно с Сэнди. Рассказ долгий, но, если вам интересно, дорога впереди длинная.

Вот что я услышал этой длинной дорогой. Год назад Сэнди обручился с девушкой из Гавона, работавшей служанкой в Инвернессе. В минувшем марте он без предупреждения отправился с ней повидаться и по дороге к дому ее хозяйки неожиданно столкнулся лицом к лицу со своей нареченной, гулявшей в компании мужчины с чисто английским выговором и манерами джентльмена. Тот снял перед Сэнди шляпу и заявил, что рад знакомству, а его прогулка с Кэтрин не нуждается в объяснениях, так как Инвернесс славится городскими, хотя и довольно невинными, нравами, и потому прогулка девушки в сопровождении мужчины является здесь делом совершенно обычным. А поскольку Кэтрин была искренне рада встрече, Сэнди на время удовлетворился этим объяснением. Однако после возвращения в Гавон подозрения, словно плесень, разрастались в его уме, и месяц назад он, с муками и помарками, написал Кэтрин письмо, призывая ее немедленно вернуться и выйти за него замуж. Известно, что после этого она покинула Инвернесс и приехала поездом в Брору, свой багаж оставила возчику, а сама (одетая, несмотря на жару, в длинный плащ) отправилась пешком через болота по тропе, которая проходит над замком пиктов и пересекает стремнину. В Гавоне Кэтрин так и не появилась.

Тут в виду показались огни дома, размытые густым туманом, угрюмо стекавшим с вершин холмов.

– А конец этой истории, столь же фантастический, сколь правдивы перечисленные факты, я расскажу вам позже, – заключил Хью.

Решительное намерение лечь в постель вызревает, по моим наблюдениям, с таким же трудом, с каким по утрам – решительное намерение встать, и, хотя позади был долгий день, я обрадовался, когда Хью, проводив зевающих гостей по спальням и раздав им свечи, вернулся в курительную комнату бодрым шагом, свидетельствовавшим о том, что в его случае досадное намерение улечься еще не вызрело.

– Так что же насчет Сэнди? – напомнил я.

– Ах да, я и сам хотел продолжить, – откликнулся Хью. – Итак, Кэтрин вышла из Броры, но досюда не добралась. Это факт. Теперь остальное. Случалось ли вам видеть женщину, в одиночестве бродящую по болоту у залива? Помнится, однажды я вам на нее указал.

– Да, помню. Но это, конечно же, не Кэтрин – страшная старуха, всклокоченная, с усами, и все время глядит в землю, бормоча себе под нос.

– Да, это она. Не Кэтрин, разумеется! Та была прекрасна, как майское утро. А это госпожа Макферсон, признанная ведьма. И Сэнди каждый вечер ходит за милю, а то и дальше, чтобы с ней повидаться. Вы его видели – настоящий северный Адонис! Какое же мыслимое объяснение может быть тому, что каждый вечер после многотрудного дня он ходит на холмы повидаться со старой каргой?

– Трудно вообразить, – признался я.

– Трудно! Не то слово. – Хью встал с кресла, подошел к книжному шкафу, набитому старинными томами, и достал с верхней полки книгу в сафьяновом переплете. – «Суеверия Сатерлендшира». Откройте страницу сто двадцать восьмую и прочтите.

– «Судя по всему, этот дьявольский праздник приходится на пятнадцатое сентября, – начал я. – В эту ночь довлеют силы тьмы, помогая всякому, кто прибегает к ним за содействием, преодолеть хранительную защиту Божественного провидения. Особенное могущество, как следствие, приобретают ведьмы. В эту ночь всякая ведьма может приворотить молодого человека, явившегося к ней за советом насчет приворотного зелья, и во все последующие годы, будь он даже по закону обручен и женат, на эту ночь мужчина принадлежит ей, если только по внезапной милости Святого Духа не воззовет в этот миг к Господу. А также в эту ночь все ведьмы имеют силу посредством неких ужасающих заклинаний и неописуемых богохульств воскрешать из мертвых тех, кто совершил самоубийство».

– Читайте дальше вверху следующей страницы, – велел Хью. – Следующий абзац пропустите, он не имеет отношения к делу.

– «Есть в этом краю деревушка под названием Гавон, в окрестностях которой стоит скала над рекой близ руин замка пиктов, и говорят, будто ночью луна светит сквозь разлом в скале таким образом, что лучи ее падают на большой плоский камень у ворот, каковой, по мнению некоторых, является древним языческим алтарем. По деревенскому суеверию, недобрые злокозненные духи, которые в канун Гавонова дня властвуют над округой и находятся в зените своего могущества, могут быть в этот миг и на этом месте призваны на помощь и исполнят любое приказание в обмен на бессмертную душу призвавшего их». – Дочитав абзац, я захлопнул книгу. – И что же?

– При благоприятных обстоятельствах нетрудно сложить два и два, – ответил Хью.

– И каков итог?

– А вот каков. Сэнди, несомненно, общается с женщиной, которую в округе считают ведьмой и с которой ни один местный обитатель не пожелает встретиться после наступления ночи. Сэнди, бедняга, любой ценой хочет узнать, что сталось с Кэтрин. А следовательно, я полагаю более чем вероятным, что завтра у Пиктской заводи будет людно. Есть и еще одно любопытное наблюдение. Вчера я удил рыбу и обнаружил, что перед воротами замка, выходящими к реке, кто‐то поместил огромный плоский камень, который явно волокли вверх по склону – трава была примята.

– Думаете, старая ведьма попытается воскресить Кэтрин из мертвых – если та действительно мертва?

– Да, и я намереваюсь наблюдать это лично. Присоединяйтесь.

На следующий день мы с Хью взяли на рыбалку не Сэнди, а другого помощника, и пообедали на берегу рядом с пиктским замком, выловив там несколько рыбин. Как и сказал Хью, на платформу перед воротами замка, выходящими к реке, кто‐то поместил большую каменную плиту, положив ее на грубые опоры, которые теперь смотрелись естественной частью образовавшейся конструкции. Плита располагалась точно напротив узкого оконца в базальтовой скале на другой стороне заводи, так что луна, выйди она ночью, действительно светила бы прямо на камень. Словом, перед нами почти наверняка был алтарь для заклинаний.

Ниже платформы берег, как я упоминал, почти отвесно спускался к воде, которая из-за дождя обрушивалась в заводь огромным ревущим потоком и бурлила серыми пузырями. Несмотря на это, у основания скалы на противоположном берегу черная заводь оставалась неподвижной и гладкой, как зеркало. Семь грубо обтесанных ступеней над алтарем поднимались к воротам, в обе стороны от которых расходились круглые стены замка высотой около четырех футов. Внутри, напомню, находились остатки межкомнатных переборок, и в той, что ближе к реке, мы решили укрыться ночью. Оттуда, встреться Сэнди с ведьмой у алтаря, мы бы увидели и услышали все, что могло произойти, оставаясь незамеченными в тени стены. Наконец, дом находился всего в десяти минутах ходьбы отсюда по прямой, так что, выйдя без четверти полночь, мы могли вовремя достичь замка и войти через дальние от реки ворота, не выдав своего присутствия тем, кто мог поджидать момента, когда лунный свет упадет на алтарь через оконце в скале.

Настала очень тихая и безветренная ночь. Когда незадолго до полуночи мы бесшумно вышли из дома, горизонт на востоке был чист, а с запада наступала, близясь к зениту, огромная черная туча. На дальних ее краях время от времени вспыхивали молнии, и издалека доносился едва слышный дремотный рокот грома. Мне, однако, чудилось, что над нами собирается буря куда более страшная, готовая разразиться в любой момент: стояла невероятная духота и тяжесть, которую трудно было приписать столь отдаленной грозе.

Тем не менее восточный горизонт оставался совершенно прозрачным, до странности четко очерченные края западной тучи были расшиты звездами, а сизый свет на востоке свидетельствовал о скором восходе луны. И хотя в глубине души я подозревал, что наша экспедиция не принесет ничего, кроме зевоты, нервы были натянуты до предела, что я списывал на предгрозовую атмосферу.

Чтобы двигаться бесшумно, мы обулись в туфли на каучуковом ходу и на всем пути от дома до заводи не слышали ничего, кроме дальнего рокота грома и приглушенного шелеста наших шагов. Очень тихо и осторожно мы поднялись по ступеням к дальним от реки воротам, под прикрытием стены прокрались бочком ближе к заводи и выглянули наружу. Поначалу я ничего не видел, так черна была тень скалы на другом берегу, но постепенно стал различать мерцающие островки пены. Уже утром вода стояла высоко, однако теперь прибывающий поток был еще напористее. Он бурлил, наводя страх громким ревом. Лишь у основания скалы глубокая заводь оставалась черной и гладкой без единого пузырька. В темноте что‐то зашевелилось, и на фоне серой пены появилась голова, затем плечи и наконец целиком фигура женщины, поднимающейся по склону берега. За ней следовал силуэт мужчины. Они подошли к свежевоздвигнутому алтарю и встали бок о бок, темными пятнами на фоне бурлящей пены. Хью тоже их увидел и коснулся моей руки, чтобы привлечь внимание. Итак, пока что его предположения оправдывались: в крепком силуэте мужчины безошибочно угадывался Сэнди.

Внезапно тьму пронзило крошечное копье света. Оно становилось все толще и длиннее, пока берег перед нами не озарил широкий луч света, падавший из оконца в скале. Он едва заметно полз влево и наконец лег между двумя темными фигурами, залив причудливым синеватым мерцанием плоский камень перед ними. Тут рев реки неожиданно заглушили чудовищные вопли женщины. Она воздела руки, словно взывая к некой силе. Поначалу я не мог разобрать слов, но они повторялись и вскоре сложились в связные фразы. Окаменев, точно в дурном сне, я слушал, как женщина выкрикивает самые ужасные и неописуемые богохульства. Привести их здесь я не в силах. Достаточно сказать, что к сатане были обращены самые возвышенные и благоговейные слова, а Того, кто превосходит всех святостью, осыпали самыми гнусными и непередаваемыми проклятиями. Вопли смолкли так же внезапно, как начались, и на мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом воды.

Затем жуткий голос вновь вознесся к небесам. Он кричал:

– Кэтрин Гордон, приказываю тебе именем моего и твоего повелителя: восстань с того места, где лежишь! Восстань, приказываю! Восстань!

Вновь наступила тишина. Внезапно Хью с шумом втянул воздух и дрожащим пальцем указал на неподвижную черную воду под скалой. Взглянув туда, я увидел, как у основания скалы под водой колеблется бледный свет, волнуемый течением потока. Поначалу он был совсем слабым и крошечным, однако, пока мы смотрели, свет поднимался все выше из глубины и распространялся все шире, так что уже вскоре поверхность воды светилась почти на квадратный ярд [9]. Затем она дрогнула, и в волнах возникла голова мертвенно-бледной девушки с длинными распущенными волосами. Глаза ее были закрыты, уголки рта опущены, словно во сне, и пена стояла кружевом у шеи. Все выше и выше поднималась светящаяся фигура над водой, пока не показалось все тело до талии. Голова девушки была опущена на грудь, руки стиснуты. Вставая из волн, она приближалась, медленно и неостановимо двигаясь против течения бурлящей реки, так что постепенно выплыла на середине заводи.

– Кэтрин!.. Боже, боже! – вскричал Сэнди искаженным от боли голосом, двумя скачками преодолел расстояние до воды и бросился в безумное бурление волн. На мгновение его руки взметнулись к небу, а затем он скрылся под водой.

При звуках святого имени дьявольское видение растворилось, и нас ослепила такая яркая вспышка, за которой последовал такой оглушительный гром, что я закрыл лицо руками. В небесах будто отворились шлюзы, и на наши головы хлынул не дождь, но столб воды, вынуждая нас сжаться в комок. Нечего было и надеяться спасти Сэнди; погружение в водоворот обезумевшей реки сулило мгновенную смерть, а даже если бы нашелся пловец, способный выжить в этих обстоятельствах, не оставалось ни малейшего шанса найти что‐нибудь в кромешной тьме. Да и будь спасение возможным, я в тот момент не владел собой настолько, чтобы погрузиться в воды, из которых восстало жуткое видение.

Внезапно я содрогнулся от ужаса: ведь где‐то поблизости в темноте находилась женщина, от чьих надрывных воплей еще несколько мгновений назад кровь стыла в жилах и пот стекал по лбу. Повернувшись к Хью, я вскричал:

– Я не могу здесь оставаться! Надо бежать, бежать немедленно! Где она?

– Вы не видели? – спросил тот.

– Нет. Что произошло?

– Молния ударила в алтарь в нескольких дюймах[10] от того места, где она стояла. Мы… мы должны разыскать ее.

Я спустился вслед за Хью по склону, трясясь, как паралитик, и шаря руками по земле в смертельном страхе обнаружить чье‐то тело. Луна скрылась за тучами, и ни лучика не освещало наши поиски. Спотыкаясь и шаря на ощупь, мы обследовали весь берег от расколотого алтаря до кромки воды, но ничего не нашли и наконец оставили попытки. По всей видимости, после удара молнии ведьма скатилась по склону и сгинула в глубинах вод, из которых призвала покойницу.

На следующий день никто не рыбачил. Из Броры приехали мужчины с сетями и выловили из воды под скалой два тела, лежавшие рядом, – Сэнди и мертвой девушки. Старуха же пропала без следа.

Должно быть, Кэтрин Гордон, получив письмо Сэнди, покинула Инвернесс в большом волнении. Вероятно, она решила пойти в Гавон коротким путем и пересечь реку по валунам над Пиктской заводью. Поскользнулась ли она и не сумела вырваться из ненасытных волн или бросилась в них сама, не в силах вынести предстоящей встречи, остается лишь гадать. Так или иначе, теперь Сэнди и Кэтрин покоятся рядом на холодном, открытом всем ветрам кладбище в Броре. Пути Господни поистине неисповедимы.

На могиле Абдул-Али

Луксор[11], как согласится большинство из тех, кому довелось там побывать, обладает особым обаянием и предлагает путешественнику множество развлечений, среди которых тот в первую очередь отметит превосходный отель с бильярдной, божественным садом и возможностью принимать неограниченное количество гостей; танцы на борту туристического парохода по меньшей мере раз в неделю; перепелиную охоту; райский климат; а также множество невообразимо древних монументов для тех, кто питает склонность к археологии.

Однако немногочисленные фанатики, отстаивающие свою точку зрения с упорством ортодоксов, убеждены, что Луксор, словно Спящая красавица, приобретает свое истинное очарование лишь тогда, когда вся эта суматоха подходит к концу, отель пустеет, маркер[12] уезжает на длительный отдых в Каир, истребляемые перепела и истребляющие их туристы устремляются на север, и фиванская равнина, раскинувшаяся, словно Даная[13], под лучами тропического солнца, превращается в раскаленный рашпер[14], на который никто по доброй воле не ступит днем, хотя бы даже сама царица Хатшепсут[15] посулила смельчаку аудиенцию на террасе Дейр-эль-Бахри[16].

Подозревая, что фанатики могут оказаться правы, ибо во всех остальных отношениях являются заслуживающими уважения людьми, я поддался соблазну проверить их точку зрения лично. Так и вышло, что два года назад я, новообращенный, в начале июня оставался в Луксоре.

Большой запас табака и долгие летние дни побуждали к анализу очарования южного лета, и мы с Уэстоном – одним из первых избранных – долго дискутировали на эту тему. Хотя главным ингредиентом мы признали безымянное нечто, неизвестное химикам и доступное пониманию лишь через ощущение, нам без труда удалось назвать некоторые другие составляющие целого, дурманящие взор и слух. Кое‐какие из них приводятся ниже.

Пробуждение в теплой темноте перед рассветом и осознание того, что лежать в постели больше не хочется.

Молчаливый переход через Нил на лошадях, которые, как и мы, замирают, вдыхая разлитый в неподвижном воздухе неописуемо сладкий аромат близящегося утра, не теряющий своей чудесной привлекательности, несмотря на ежедневное повторение.

Исчезающе короткий и бесконечный в ощущениях миг перед самым восходом солнца, когда серая река внезапно сбрасывает покров темноты и оборачивается зелено-бронзовой лентой.

Розовый румянец, стремительно меняющий цвет, словно при химической реакции, растекаясь по небу с востока до запада, и сразу же следом – солнечный свет, озаряющий вершины западных холмов и стекающий с них, подобно светящейся жидкости.

Трепет и шелест, проносящиеся по миру: оживает ветерок, взвивается с песней в небеса жаворонок, лодочник кричит «Ялла[17]! Ялла!», трясут гривой лошади.

Последующая конная прогулка.

Завтрак по возвращении. Последующее безделье.

На закате – прогулка верхом по пустыне, где в воздухе разлит запах теплого песка, не похожий ни на что на свете, ибо не пахнет ничем.

Сияние тропической ночи. Верблюжье молоко.

Беседа с феллахами[18], которые есть самые милые и безответственные люди на свете до тех пор, пока на горизонте не появится турист, при виде которого все их мысли сразу занимает бакшиш[19].

И наконец, что больше всего нас интересует, возможность столкнуться с весьма странными явлениями.

События, о которых пойдет рассказ, начались четыре дня назад, когда внезапно скончался Абдул-Али, старейший обитатель деревни, богатый летами и деньгами. Количество и того и другого наверняка было несколько преувеличено, и тем не менее его родственники неизменно утверждали, что лет Абдул-Али столько же, сколько у него английских фунтов, а именно сто. Удачная законченность этой цифры не оставляла пространства для сомнений и стала неоспоримой истиной, когда не прошло еще и суток с кончины старца. Однако тяжелая утрата вскоре повергла его родню из благочестивого смирения в полное отчаяние, поскольку ни одного из этих английских фунтов, ни даже их менее удовлетворительного эквивалента в банкнотах – которые по истечении туристического сезона считаются в Луксоре не слишком надежной разновидностью философского камня, способной, впрочем, при благоприятных обстоятельствах превращаться в золото, – не обнаружилось. Абдул-Али, проживший сотню лет, умер, сотня соверенов – не исключено, что в виде ежегодной ренты, – умерла вместе с ним, и его сын Мухаммед (который в преддверии знакового события авансом пользовался определенным уважением соплеменников), по общему мнению, посыпал голову куда большим количеством пепла, чем приличествует горю даже самого искренне любящего сына.

Абдул, боюсь, не мог претендовать на стереотипное звание уважаемого человека, и, хотя был богат летами и деньгами, его благочестие оставляло желать лучшего. Он пил вино при любой возможности, ел когда душа пожелает в дни Рамадана, имел, по слухам, дурной глаз, а в последние часы жизни его навестил пользующийся дурной славой Ахмет, который, как всем здесь известно, практикует черную магию и, не исключено, промышляет куда более мерзким делом, а именно ограблением мертвецов. Ведь, хотя передовые ученые общества борются за привилегию разграблять захоронения древних египетских царей и жрецов, грабить трупы современников считается в Египте гнусностью. Мухаммед, вскоре перешедший с посыпания головы пеплом к более естественной форме выражения горя, а именно к грызению ногтей, по секрету признался нам, что подозревает, уж не выведал ли Ахмет, где хранятся отцовские деньги. Тем не менее тот выглядел ничуть не лучше других, когда его пациент, пытавшийся что‐то ему поведать, умолк навсегда, и подозрение в том, что Ахмету известно, где хранятся деньги, вскоре сменилось в умах тех, кто обладал достаточной компетенцией для оценки его характера, смутным сожалением о том, что ему не удалось выведать этот чрезвычайно важный факт.

Итак, Абдул скончался и был предан земле. Все мы присутствовали на его поминках и съели куда больше жареного мяса, чем полагается человеку в пять часов пополудни жарким июньским днем, а потому мы с Уэстоном, не нуждаясь в ужине, после верховой прогулки в пустыне остались дома, где беседовали с Мухаммедом, сыном Абдула, и Хуссейном, младшим внуком Абдула, юношей лет двадцати, который служил нам лакеем, поваром и горничной в одном лице. Мы угощали их кофе и сигаретами, поскольку Хуссейн, хотя и был нашим слугой, являлся также сыном человека, чьим гостеприимством мы пользовались на поминках. С горестью родственники Абдула поведали нам о судьбе пропавших денег и пересказали скандальные слухи о слабости Ахмета к кладбищам. Когда Мухаммед с Хуссейном ушли, явился Махмут – наш конюх, садовник и помощник на кухне.