Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Союз

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

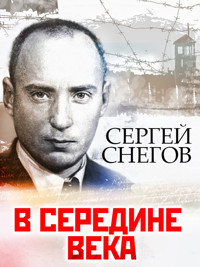

«В середине века» - книга-исповедь Сергея Александровича Снегова, вместившая в себя практически восемнадцать лет, проведенных им в тюрьмах, лагерях и ссылках. Сергея Александровича арестовали в 1936 году в Ленинграде, и как особо важного преступника, отвезли в Москву, на Лубянку, в самую знаменитую политическую тюрьму Советского Союза. Следствие длилось долгих десять месяцев. В 1937 году Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Снегова к десяти годам тюремного заключения, по обвинению в антисоветской деятельности, терроризме и создании контрреволюционной организации. Год отсидел он в Вологде, полтора – в Соловках и затем оставшийся срок в Норильске. О людях, с которыми сталкивала его судьба, о дружбе, предательстве, мужестве и силе веры, предельно откровенно рассказывает Сергей Александрович Снегов в этой книге.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1158

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Аннотация

«В середине века» — книга-исповедь Сергея Александровича Снегова, вместившая в себя практически восемнадцать лет, проведенных им в тюрьмах, лагерях и ссылках.

Сергея Александровича арестовали в 1936 году в Ленинграде, и как особо важного преступника, отвезли в Москву, на Лубянку, в самую знаменитую политическую тюрьму Советского Союза. Следствие длилось долгих десять месяцев. В 1937 году Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Снегова к десяти годам тюремного заключения по обвинению в антисоветской деятельности, терроризме и создании контрреволюционной организации. Год отсидел он в Вологде, полтора — в Соловках и затем оставшийся срок в Норильске. О людях, с которыми сталкивала его судьба, о дружбе, предательстве, мужестве и силе веры, предельно откровенно рассказывает Сергей Александрович Снегов в этой книге.

© Т.С. Ленская

© Е.С. Ленский

© ИП Воробьёв В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

W W W . S O Y U Z . RU

Сергей СнеговВ СЕРЕДИНЕ ВЕКА

В мире иллюзий и миражей

Опыт автобиографии

Когда я оглядываюсь сейчас на прожитую жизнь, меня заполняет ощущение, что она складывалась не из реальных фактов, а из иллюзий и химер, что ее направляли не точно выверенные практические цели, а фантастические миражи. Особенно это относится к моей литературной деятельности. И в этом, собственно, нет ничего необычайного. Ибо маленькие иллюзии и миражи маленькой личной жизни лишь повторяли огромные иллюзии и колоссальные миражи времени, всего того, что именуется нашей эпохой.

В жизни каждого юноши наступает момент, когда он начинает строить планы реального обустройства своего грядущего. Уже в силу возраста, немыслимого без преувеличений и фантазий, в реальность планов неизбежно вторгаются химеры, отражащие сокровенные желания, но не практические возможности. Я не составлял в этом смысле исключения. Я тоже заглатывал кусок шире рта. Я задумал специализироваться сразу в трех областях и во всех добиться выдающегося успеха — первые серьезные иллюзии начинающейся самостоятельной жизни. Три области, выбранные мною для грандиозных свершений, были философия, физика и художественная литература.

Именно этот выбор, отнюдь не случайный, отвечал общественным миражам моего времени, то есть овладевшей всем обществом интеллектуальной моде. В двадцатых-тридцатых годах, когда старые философские течения отвергались как вражеские заблуждения, во все сферы духовной и материальной жизни, даже в математику и технику, внедрялся победоносный, полностью поглотивший все остальные духовные запросы диалектический материализм.

Модной стала и физика, в ней произошла научная революция — теория относительности, квантовая механика, учение об элементарных частицах материи… Она вдруг превратилась в основу всех естественных наук и предвещала полный переворот в технике, рисовала гигантский мираж скорого и всеобщего материального благополучия.

В своеобразную моду превратилась художественная литература, в ней возник новый стиль, социалистический реализм, — «описание желаемого как явленного», как говорилось в старом религиозном катехизисе, истинном его, социалистического реализма, источнике. Как было не увлечься иллюзией создания этой новой, заранее победной формы искусства!

И я стал усердно совершенствоваться в трех выбранных сферах интеллектуальной деятельности. Изучал труды старых философов и статьи новоявленных мыслителей, запальчиво отвергающих их теории. Поступил на физмат университета и штудировал учебники и трактаты по физике. В промежутках между академическими трудами и сердечными увлечениями — молодость брала свое — нагромождал груды стихов, начал роман об уже пережитом — материала хватало: детские воспоминания о революции, о гражданской войне, о голоде 1921–1922 годов, когда на улицах валялись трупы людей и мои друзья один за другим умирали от истощения…

Успехи мои сказались прежде всего в философии. Написанный мною трактат «Проблемы диалектики» привлек внимание специалистов. В те годы все совершалось быстро и, вопреки логике, «без достаточных оснований»: меня назначили преподавателем, а сразу затем и доцентом диалектического материализма в том самом университете, где я, двадцатилетний, числился на физфаке студентом. Два года, продолжая учиться, переходя с курса на курс, я «доцентировал» в разных вузах. И на примере философии впервые понял, что в мое время миражи куда реальней самой реальности.

Знание настоящей философии никому не было нужно, от преподавателя требовалось лишь вдалбливание в мозги студентов догматов новой веры. Я оказался мало пригоден для роли попугая, тупо повторяющего предписанные формулы. В результате обнаружилось, что я в своих лекциях отклоняюсь от истин марксизма-ленинизма. Мне запретили преподавать идеологические дисциплины и исключили из комсомола. Так я потерпел крушение на первой из выбранных мною дорог и в эпоху партийного господства навеки остался беспартийным. Сначала я тяжело переживал свою идейную второсортность, а потом много лет гордился ею.

Из трех запланированных областей для достижения жизненного успеха осталось две — физика и литература. Я решительно двинулся на их покорение.

К этому времени я закончил физмат Одесского университета, переехал в Ленинград, поступил на завод «Пирометр», продолжал писать стихи и роман, хотя ничего не печатал, задумал диссертацию по теоретической физике. Я не сомневался, что теперь мне уже ничто не помешает. Но уверенность эта тоже относилась к разряду химер. Я не понимал, что, однажды идеологически заклейменный, я уже навеки в каких-то тайных документах числюсь врагом и потому не миную расправы — нужно лишь выждать время, своеобразный инкубационный период, пока скрыто внедрившийся микроб не проявит себя разразившейся болезнью.

Меня арестовали в июне 1936 года в Ленинграде, где в это время заканчивалась после убийства Кирова «чистка» города. И немедленно, как особо важного преступника, отвезли в Москву, на Лубянку, в самую знаменитую политическую тюрьму Советского Союза. Следствие продолжалось ровно десять месяцев — огромный срок по тем временам, быстрым на расправу. Полгода я просидел на Лубянке, четыре — в Бутырках. А в апреле 37-го страшного года, уже в Лефортово, Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила меня к десяти годам тюремного заключения по обвинению в антисоветской деятельности, терроризме и создании контрреволюционной организации.

И потянулись новые тюрьмы: год в Вологде, полтора — в Соловках, а в 1939-м тюрьму заменили на ИТР — исправительно-трудовой лагерь — и вывезли меня вместе с другими соловчанами отбывать оставшийся срок в Норильске.

В Соловецкой тюрьме имелась отличная библиотека, художественная и научная. Неплохой была и библиотека Норильского горно-металлургического комбината, и все свободное время моего заключения я отдавал изучению новых достижений физики, главным из которых было открытие распада ядер урана при облучении их нейтронами. Я усердно читал физические статьи в журналах и меньше всего мог предполагать, что в дальнейшем мне предстоит лично познакомиться почти со всеми нашими крупными атомщиками, в том числе Зельдовичем и Харитоном, что письма Зельдовича ко мне составят целый архив, который когда-нибудь представит большой интерес для историка науки, что с первооткрывателем ядерной энергии Фрицем Штрассманом я вступлю в длительную, до самой его смерти, переписку — и она будет использована в юбилейных научных публикациях по случаю 50-летия открытия нейтронов.

После войны в Норильске было начато строительство дейтериевого завода. Я уже два года числился в его дирекции, когда выяснилось, что требуемых на первую очередь завода 100 тысяч киловатт мощности получить невозможно. Решили вместо электролиза воды применить термосепарацию по методу Фольмера, оказавшегося после войны в СССР. Я объявил начальству, что термодиффузия мне совершенно неведома — и в действие вступили мои тяжелые судебные статьи. Ими можно было пренебречь, пока я был специалистом, но брать на руководящую работу человека с такими статьями, когда он сам объявляет о своей некомпетентности в новом методе, считалось политически недопустимым. Я сдал свои дела инженеру Яковенко — милому парню, по специальности водопроводчику, то есть разбиравшемуся в тяжелой воде примерно так же, как я в китайской лингвистике.

Строительство завода продолжалось еще года два, когда стало ясно, что термодиффузия не пошла. Яковенко покончил с собой. Я шел на кладбище за его гробом. Думаю, перед тем как он пустил себе пулю в лоб, у него зловеще поинтересовались: «А по чьему вредительскому заданию вы сознательно провалили пуск важнейшего оборонного предприятия?»

На строительство завода тяжелой воды были потрачены сотни миллионов рублей, на его демонтаж ушли еще многие десятки миллионов. В 1987 году я приехал в Норильск в качестве гостя города. Даже следов от гигантского сооружения — по проекту, чуть ли не крупнейшего в мире — я не обнаружил на бывшей стройплощадке.

Спустя много лет я спросил Василия Семеновича Емельянова, одного из сотрудников Берии в комитете по атомной энергии, как они допустили строительство колоссального предприятия по еще не испробованной в производстве технологии? И получил неожиданный ответ:

— Сам Фольмер, знаете, возражал против использования его метода без предварительного испытания в полузаводском масштабе. Но его помощник донес, что Фольмер, в прошлом нацист, не хочет, чтобы Советы пользовались его достижениями. И это решило все сомнения. Шли на риск. Не только с этим заводом рисковали. Надо было спешно создавать свое собственное ядерное оружие.

Пока шло срочное строительство, а потом столь же срочный демонтаж тяжеловодного завода, я продолжал исследования по физике дейтерия. В результате получилась статья «Теоретические основания процесса разделения изотопов водорода при электролизе», где я вывел математическую теорию получения дейтерия. Начальник металлургических заводов Норильска Алексей Борисович Логинов уезжал в это время в командировку в Канаду и захватил с собой два экземпляра статьи — для Академии наук и научных «ящиков» Министерства госбезопасности. Из Академии ответ прибыл быстро. Член ее президиума Александр Наумович Фрумкин написал мне: «Ваши исследования представляют значительный интерес для науки». (Когда в 1950 году я приехал в Москву, он подтвердил при личном свидании эту оценку.) Встал вопрос о моем переезде в столицу для работы в одном из ядерных «ящиков».

Решение МГБ было иного рода — и заставило меня резко порвать с наукой. Логинов пробыл в Америке около года и вернулся в Норильск главным иженером комбината. Он вызвал меня в свой новый роскошный кабинет, приказал секретарше никого к нему не пускать и поделился привезенными из Москвы новостями:

— Знаю о положительном приеме вашей работы московскими специалистами. Говорил о вас и в нашем министерстве. В частности, был у Мамулова, заместителя Лаврентия Павловича Берии по ГУЛАГу. Говорят, он по пьянке как-то хвастался: «Я император всей лагерной империи — вот я кто теперь!» Так он вас знает, Сергей Александрович, — и это очень нехорошо! Он мне сказал: «Этот гад, этот твой физик, понимал, конечно, что завод по новому методу не пойдет. Но ничего нам не сказал, притворился некомпетентным. В результате — завод демонтируем. Никогда ему не простим этого! Сейчас он написал какую-то работу. Наверное, подыскивает способ передать ее в Америку самому Трумену».

— Какой вздор! — не выдержал я.

— И я сказал Мамулову: где Трумен, а где Норильск? «Недооцениваешь врага! — ответил он. — Эти сволочи на все способны. Ничего, мы ключи к нему подбираем. Выйдет ему боком притворство с некомпетентностью!»

— Ваше мнение, Алексей Борисович? — спросил я.

— Не мнение, а дружеский совет. И притом категорический. На время прекратите все научные разработки. Спрячьте все рукописи с расчетами. Наука для вас временно закрывается. Когда обстановка изменится, я первый вам сообщу об этом. И предоставлю все условия для продолжения научной работы. А пока вам открыты только две жизненные возможности: пить водки — сколько влезет, заводить баб — сколько посчастливится. Эти два занятия не запрещены.

Вернувшись от Логинова домой, я напился. Второй раз в жизни я пил в одиночестве. И на другой день не пошел на работу, а положил на стол чистый лист. Окно было завалено снегом. Я написал сверху на листе: «Сергей Снегов», — и пониже, такими же крупными буквами: «Северные рассказы».

С научными иллюзиями было навсегда покончено. Мираж великой научной карьеры, столько лет увлекавший меня, расплылся и пропал. Из трех намеченных в детстве дорог осталась только одна — литература. Я вступил в новый мир, полный своих ослепительных химер и своих неосуществляющихся миражей.

Для справедливости добавлю, что вскоре после смерти Сталина Логинов, уже начальник Норильского комбината, позвал меня обратно в науку, предложив возглавить опытный металлургический цех. А когда я отказался — уже шли переговоры с журналом «Новый мир» о публикации моего первого романа «В полярной ночи», — устроил мне полугодовую командировку в Москву для доработки и редактирования романа. Сам он без разрешения министерства имел право давать московские командировки своим работникам только на десять дней, он и выписал мне такую, но потом телеграфно продлевал ее ровно восемнадцать раз. До сих пор я сохраняю с этим замечательным человеком, уже глубоким стариком, самые теплые отношения.

Бодрое движение по новой — литературной — дороге сразу же натолкнулось на реальные непреодолимые препятствия. В стране начались гонения на прежних политических заключенных: кого, освобожденного, снова сажали в лагерь (так поступили с Львом Николаевичем Гумилевым, с которым я подружился в Норильске), кого, отобрав паспорт, и без того полный бытовых ограничений, объявляли бессрочно ссыльным. Я попал в эгу вторую категорию. Печататься мне, ссыльному, лишенному советского паспорта, нечего было и мечтать.

Я написал Твардовскому, тогдаа редактору «Нового мира», о своем положении и попросил вернуть уже прочитанную им рукопись романа. От имени Твардовского и от себя лично мне ответил заместитель редактора Сергей Сергеевич Смирнов: мол, правовое положение автора не имеет отношения к литературе, и они не отказываются от намерения напечатать роман. Такие заявления в 1952 году, при жизни Сталина, требовали незаурядного человеческого мужества. Но были не больше, чем иллюзией: журналу, конечно, не разрешили печатать «В полярной ночи».

После смерти Сталина с меня, как и со многих других, сняли ссылку, а летом 1955 года, на Пленуме Верховного суда СССР, реабилитировали, восстановив во всех гражданских правах. Я радовался новообретенному чистому паспорту, как один мой предшественник подаренной ему писаной торбе. И не сразу понял, что и реабилитация несет в себе иллюзорность: для партийных властей я по-прежнему был отмечен опасным клеймом «бывший заключенный».

В «Новом мире» в это время Александра Твардовского сменил Константин Симонов. И он, и его заместитель Александр Кривиций прочитали мой роман, третий год бесцельно пылившийся в редакционном «хламовнике», и решили его опубликовать. В 1957 году роман «В полярной ночи» появился в печати, заняв свое место в четырех номерах журнала. Он был написан в духе времени, в стиле господствующего социалистического реализма — то есть полон благопристойного искажения действительности. Я не позволил себе прямо лгать о язвах своего времени — просто умалчивал о них. Художественная ложь романа была в умолчаниях, а не в описаниях, и я даже гордился, что мне удалось честно рассказать о главном его герое — суровом и мощном Севере.

Появление романа в самом престижном тогдаа журнале страны принесло мне радость и печаль. Радость была в том, что я утвердился на единственной оставшейся мне творческой дороге, а печаль — в ограничениях, какие я наложил на себя. Я был обложен цензурой, как раньше колючей проволокой. Выбранный мной способ умолчания о фактах, вместо того чтобы лгать о них, узко ограничивал доступные мне сюжеты и темы. В течение десяти последних лет один за другим появлялись мои новые романы, повести и рассказы, в них не было лжи, но отсутствовала и широта — все те же предписанные самому себе ограничения. Сюжеты мало соответствовали моим желаниям и возможностям, в конце концов мне стали скучны мелкие темы. Однажды я выбрался в океан, чтобы написать о жизни современных рыбаков. Я рассказал о реальном бытии на промысле в романе «Ветер с океана». Секретарь обкома партии потом мне внушительно выговаривал: «Не то. Нам нужно то, что нам нужно. Прочтут вашу книгу юноши — и в океан не захотят. Зачем это нам?»

Я понял, что и художественная литература не дает мне творческого удовлетворения. Она тоже становилась одной из форм миража.

Но жить как-то было нужно. О большой книге лагерных рассказов, написанной в конце сороковых — начале пятидесятых годов и принятой в кратковременную оттепель журналом «Знамя», но так и не увидевшей свет, в нынешние времена лучше было забыть. Я вспомнил, что когда-то был физиком и даже отдаленно коснулся ядерных проблем. Почему не написать ради денег книжицу о том, как физики Запада шли к открытию атомной энергии? Все события будут изложены по опубликованным статьям и книгам, нашей цензуре не найдется повода вмешиваться со своими запретами. Так появился «Прометей раскованный. Повесть о первооткрывателях ядерной энергии». Книга была вполне компилятивная, но написанная, как говорят, живо и стройно. В ней я разрешил себе единственную вольность: описал характеры главных героев — Резерфорда, Бора, Ферми, Жолио-Кюри, Штрассмана, Силарда и других знаменитостей — не так, как они юбилейно изображались, а такими, какими они представлялись мне самому.

Книга вышла в «Детской литературе» в 1972 году и предназначалась для учеников старших классов. Больше всего я опасался, что ее прочтет какой-нибудь дотошный учитель физики, обнаружит ошибки — а ошибки в ней были, ибо были и в тех материалах, какие я использовал, — и напишет строгое обвинение в издательство или ЦК партии, случаи такие встречались. Но ни обвинительных, ни хвалебных писем от учителей и детей не поступило — книгу как бы вовсе не заметили те, для кого она писалась.

Зато совершенно неожиданно она привлекла внимание тех, кому абсолютно не была предназначена. Мне в Калининград позвонил академик Яков Борисович Зельдович и попросил приехать в Москву для разговора. Этот первый разговор продолжался больше часа. Зельдович спросил: не кажется ли мне, автору интересной книги о западных ядерщиках, что такую же стоит написать и о советских первооткрывателях ядерной энергии? Но придирчивое рассмотрение возможностей убедило и меня, и Зельдовича, что с моим прошлым не преодолеть всех затруднений — даже если он возьмется мне помогать. Я расстался с ним, очарованный добрым приемом и тем, что познакомился не просто с великим физиком и космологом, главным теоретиком нашего атомного проекта (три Золотые звезды Героя Социалистического Труда свидетельствовали о его заслугах; только семь человек в стране имели эго отличие, из них двое были самолетостроителями: Ильюшин и Туполев), а и с остроумным человеком, мыслителем широкого хругозора. Но, уезжая домой, я был абсолютно уверен, что книги о советских ядерщиках мне не писать.

Спустя некоторое время я получил телеграмму от другого академика и Героя — правда, с одной Звездой — Георгия Николевича Флерова. Телеграмма извещала, что он восхищен моей книгой и незамедлительно ждет меня в Дубне, где в Объединенном Институте ядерных исследований руководит циклотронной лабораторией с самым крупным в мире ускорителем ядерных частиц. Флеров славился не только фундаментальными открытиями в физике ядер, но и необычайной энергией и настойчивостью. Он быстро оборвал все мои колебания и рассеял сомнения. Я давно реабилитирован, сталинские репрессии отменены, главное — я физик и писатель, грех не использовать такое неординарное сочетание. Все организационные проблемы он берет на себя, я получу официальное разрешение на книгу о советских ядерщиках и список деятелей нашей атомной эпопеи, с которыми буду знакомиться; мне впервые откроют секретные атомные архивы. Моя задача — узнавать подробности и писать.

Первый список советских атомщиков, врученный мне Комитетом по атомной энергии, ограничивался двумя десятками фамилий. Впоследствии он непрерывно расширялся и дошел до 120 человек. С главными физиками я встречался по многу раз — обычно у них дома или в институтах Москвы, Ленинграда, Харькова, Дубны, Обнинска… Круг знакомств все расширялся — от мастеров и инженеров на атомных установках до руководителей институтов, бывших и действующих министров, и до прежнего заместителя Сталина по Совету Министров М.Г. Первухина, одного из руководителей ядсрного строительства.

Результатом общения с деятелями нашей атомной эпопеи стала документальная книга «Творцы», опубликованная в 1976 году в трех номерах журнала «Знамя», а затем вышедшая отдельным томом. В ней советские ядерные исследования были описаны до 1945 года — до дней, когда американцы взорвали ядерные бомбы над городами Японии. Вторая часть «Творцов», посвященная научной и производственной разработке советского ядерного оружия, строителям гигантской ядерной индустрии, военной и мирной, также была написана, и журнал «Знамя» публично объявил о ее грядущей публикации. Я закончил и «Повесть об институте», в которой рассказал о людях и трудах Радиевого института, после войны разрабатывавшего проблемы плутония, новооткрытого элемента, составлявшего основу атомной взрывчатки.

Эти две книги так и не увидели света.

Меня вызвал к себе один из научных руководителей атомного министерства, носившего почему-то название Средмаш — Министерство среднего машиностроения, — хотя его естественней было бы называть Министерством крупного машиностроения, или даже — еще верней — всеуничтожения, и предложил кооперироваться с ними. Как я отношусь к тому, чтобы написанная мной история ядерной промышленности стала официальным документом? Мне раскроют все секретные архивы, но одновременно укажут, на чем следует концентрироваться и что не нужно упоминать. На такой труд можно будет ссылаться. Конечно, ни о каком ограничении моего художественного творчества речь не идет. Если мне, скажем, захочется указать, что в день испытания нового ядерного оружия погода была очень холодная и ветреная, а у руководителя ломило голову или, не дай Бог, расстроился желудок, никто и не посягнет на мою творческую свободу.

Я, однако, не согласился на такое узкое понимание свободы. Совместная работа с Минсредмашем не получилась.

Результатом этой беседы было то, что вскоре другой — пониже рангом — работник Средмаша явился в «Знамя» и потребовал немедленной выдачи рукописей и ксерокопий второй части «Творцов». Одновременно была изъята и «Повесть об институте». Три года назад Г.Н. Флеров, незадолго до своей смерти, вновь пытался, учитывая изменение общественной обстановки, добиться опубликования этих двух книг. Но ему разъяснили, что, хоть обстановка и изменилась, разрешения на публикацию все равно не будет.

Свободное описание нашей атомной эпопеи осталось в сфере иллюзий. Я отвернулся и от этого, так поманившего меня, миража.

И тогда мне пришла в голову идея заняться научной фантастикой — единственным видом художественного творчества, который сам основывается на иллюзиях и миражах и поэтому неподвластен цензурным запретам. Я написал первую часть романа, с вызовом названного мной «Люди как боги». Я положил себе следующее задание: пишу о будущем, потому что ни о прошлом, ни о настоящем много не нафантазируешь, а будущее для фантазий открыто; рисую общество, в котором мне самому хотелось бы жить; описываю героев, каких мне приятно было бы иметь в кругу моих приятелей и добрых знакомых, прототипами для них выберу реальных друзей, даже не изменю у многих их настоящих фамилий и имен; одарю их материальным могуществом, о котором боги древности могли бы только мечтать; ввергну их в события и пространства и сугубо личного, и космического масшатаба; построю сюжет так, чтобы было интересно читать и взрослому мыслителю, и подростку, жаждущему сверхъестественных приключений.

Роман последовательно отвергли четыре издательства: одно калининградское и три московских. Все они сопроводили свои отказы пренебрежительными и уничтожающими отзывами. Книга, по общему мнению, не соответствовала нормам истинно советских фантастических произведений. Только «Лениздат», в который рукопись попала случайно и без моего ведома — я в отчаянье уже счел попытку стать фантастом очередным миражом, — согласился опубликовать роман «Люди как боги» в одном из своих сборников.

Критики встретили роман весьма сдержанно, объявив его типичной западной «космической оперой». Читатели потребовали второй части, но и этим их настояния не ограничились. Издательство уговорило меня сесть за третью часть эпопеи — и, чтобы не браться за четвертую, в развернувшихся звездных приключениях я привел к гибели почти половину героев книги, для продолжения ее осталось слишком мало персонажей.

«Люди как боги» привлекли внимание читателей и за рубежом. Книга четырежды издавалась на немецком языке, дважды на польском, по одному разу на японском и венгерском. Успех ее заставил меня в последние годы сконцентрироваться на фантастических произведениях — повестях и рассказах, впоследствии выходивших отдельными книгами в разных издательствах, переведенных на немецкий, английский, испанский, болгарский, польский, японский, чешский и другие языки… В издательстве «Полярис» готовятся к печати два моих новых, еще нигде не издававшихся научно-фантастических романа,— «Хрононавигаторы» и «Диктатор».

Закончив «Диктатора», я вернулся к реалистической прозе — пишу давно начатое повествование о своей жизни, названное тоже претенциозно: «Книга бытия». В ней будет рассказано о главных событиях и интереснейших людях, знакомство с которыми составило содержание моего существования; и о дореволюционном моем детстве, и о днях гражданской войны, сохранившихся в моей памяти, и о страшном голоде 1921–1922 годов, и о возвращении к нормальной жизни при НЭПе, и о первых пятилетках с их бурным развитием индустрии и вторым голодом 1932–1933 годов, погубившем новые миллионы людей, и о правительственном терроризме, тюрьмах и лагерях, которые мне пришлось перенести на своей шкуре, и о не менее бурных послевоенных годах… «Книга бытия» задумана как своеобразное зеркало эпохи, выраженное в форме событий моей собственной жизни.

В этом наброске своей биографии я часто говорю об одолевавших меня (да и все общество) иллюзиях и влекущих к себе обманчивых миражах. Но отсюда вовсе не следует, что я осуждаю самый факт их появления, совсем напротив. То, что заветные намерения и горячие ожидания на практике оказывались химерами, составляло индивидуальные неудачи моего собственного существования. Но то, что они вообще появлялись — и в мире, и в моей личной жизни, — являлось великим благом. Без иллюзий жизнь становится однотонной. Великие мечты ведут вперед и человека, и человечество. А что они далеко не всегда осуществляются — это всего лишь досадный недостаток. Моя эпоха явила миру огромные химеры, увлекла людей величественными иллюзиями — но и заставила настойчиво стремиться к будущему, расцвеченному миражами. А если за это пришлось платить великими лишениями — так что ж, путь на высоту не бывает без скал и провалов.

Только дорога в ад обходится без них — ведь она вымощена благими намерениями.

С. Снегов.

Октябрь 1993 года

Часть первая. ТЮРЬМА

Начало очень долгого пути

1

Весь 1935 год я прожил в смутном ожидании беды. Ленинград трясла политическая лихорадка. Шли массовые аресты и высылки. Великая очистка славного города от беспощадных врагов советской власти — так эта широко задуманная акция вполне пристойно именовалась в должностных разговорах. А в беседах вполголоса делились слухами об уходящих из города поездах, набитых всяческими социальными врагами: детьми, женщинами и стариками, семьями бывших аристократов и дворян, либеральных профессоров и имперских чиновников, служителей культа и буржуазного псевдоискусства и прочими представителями тлетворного западного образа жизни. И я, сын рабочего, подпольщика-большевика, то есть по крови естественнейший образец государственной добропорядочности, недавно тоже был закономерно сопричислен к кругу этих заклейменных людей.

Два года назад комиссия, проверявшая идеологическое состояние одесских вузов, посетила мою лекцию в университете и обнаружила чудовищные отклонения от истинного марксизма-ленинизма и возмутительные несогласия с испытанной партийной линией. Лекцию квалифицировали как «троцкистский гнило-либеральный уклон». Все тогда публично признавались в ошибках и каялись во множестве поминутно совершаемых грехов. Комсомол и ректорат потребовали от меня покаяния. Я пообещал углубиться в марксизм-ленинизм и отныне полностью проникнуться его духом. То ли от меня ожидали большего, то ли сам мой голос показался неискренним, но меня исключили из комсомола, потом сняли с должности доцента университета и вскоре дали понять, что в Одессе уже не найти подходящего местечка для такой недостойной личности, как я. Я посчитал это указанием свыше перебраться наконец в город, о котором всегда мечтал, и уехал в Ленинград. В Ленинграде мне помогли — я все же по диплому был физиком — определиться на завод «Пирометр» инженером-исследователем по высоким температурам.

Я, конечно, понимал, что сменить один город на другой — дело сравнительно нехитрое, но избавиться от раковой опухоли в биографии уже не удастся. Я стал отщепенцем в родной стране. Я был заранее готов к карам за то, что в чем-то разошелся с общепредписанными взглядами. Я только вступил в третий десяток жизни, но жизни больше не будет, так я это спокойно понимал, без паники размышляя о грядущем. И даже с каким-то любопытством ожидал, что же вскорости совершится.

А в ноябрьский праздник 1935 года случилось событие, едва не ставшее для меня трагическим. На завод пришла партия платины от немецкой фирмы «Гереус» — что-то около килограмма тонкой проволоки, из нее изготавливали термопары для измерения температур до 1 500°. Платиновую проволоку передали мне для оценки ее электрических свойств. Платина была отличного качества, иначе как на «отлично» знаменитая фирма не работала. К концу проверки подошло время обеда. Я позвонил начальнику лаборатории Морозову и сказал, что платину можно выдавать в производство и что я беру ее с собой в столовую.

В столовой обедали в три смены: сперва рабочие одного цеха, потом — другого, а в заключение — всех рангов заводские начальники. Инженеров лаборатории причислили к ним. В зале было человека три-четыре, подавальщицы убирали столы, какой-то немолодой мужчина развешивал на стенах портреты вождей. Я положил на стол моток проволоки, Морозов равнодушно посмотрел на него и спрятал в карман. Мы поели и разошлись, я еще где-то задержался, а когда вернулся к себе, встревоженная лаборантка сказала, что меня срочно требует Михаил Сергеевич Морозов. Я схватил трубку.

— Сергей, что случилось? — взволнованно спросил Морозов. — Куда ты подевал платину?

— Ничего не случилось, — ответил я. — Платина у тебя. Выражаясь по Бабелю, собственноручно видел, как ты сунул моток в карман.

— Нет у меня платины, — объявил Морозов. — Немедленно бежим в столовую, возможно, я там ее обронил.

В столовой было чисто и пусто. Мы кинулись к Чеботареву, директору завода. Директор был прямолинеен, как телеграфный столб. Он досконально знал, как бороться с пропажами.

— Воровство, — объявил он. — Всем сменам на вахте — общий обыск. Всех уборщиц и подавальщиц немедленно ко мне! В органы пока сообщать не буду, но ведомственную охрану — на ноги!

Ни уборщицы, ни подавальщицы, ни мужчина, развешивавший портреты в столовой, никакой платины не видели, по их насмерть перепутанным лицам было ясно, что они не лгут. Настроение директора переменилось.

— Если обыски на вахте не дадут результатов, значит, не воровство, а нечто похуже. Не исключаю диверсии, указания из Москвы насчет вражеских попыток недавно разосланы по всем заводам. После праздников сообщу в ГПУ, пусть присылают своих специалистов.

По заводу быстро разнесся слух о ЧП в лаборатории. Общий обыск дневной смены — каждого входящего осматривали и ощупывали — подтвердил чрезвычайность события. Обыски на заводе были привычны, во всех цехах работали с драгоценными металлами: серебро шло на провода в электрических термометрах, золото — на подвески перьев в самопишущих приборах, платина, как я уже сказал, на термопары. Но обычно досмотры ограничивались выборочной проверкой того, что с собой выносит один из пяти или десяти рабочих. Всеобщий обыск тоже значился в списке функций охраны, но, как мне объясняли старожилы, его уже несколько лет не было. А сейчас на вахте появилась целая команда охранников, обыскивали с такой тщательностью, какой еще не знали, снимали и осматривали даже ботинки. Перед вахтой выстроились закончившие свою смену — простаивали больше часа, пока доходила очередь на досмотр.

Ни у дневной, ни у вечерней смены (а потом и у ночной) обыски не выявили и следа пропавшей платины. На следующий день мы аккуратно отшагали заводской колонной с нашей улицы Скороходова по проспекту Красных Зорь на площадь 25 Октября. Во время парада Морозов прошептал мне:

— Плохи наши дела, Сергей. Уверен: к нам с тобой уже подбирают ключи. Завтра Чеботарев вызовет спецов из Большого Дома.

Но Чеботарев так и не осведомил ГПУ о пропаже платины. Розыск властно взял в свои руки главный инженер завода Кульбуш. Утром всех начальников цехов и служб он вызвал в свой кабинет.

— Не верю в кражу платины, — объявил он. — Платину не продать, не пустить на промысел, она числится в стратегических материалах. И пока что в 5–6 раз дороже золота. За мешок зерна, за кусок сукна по закону от 7 августа дают десять лет лагерей, а тут килограмм платины ценой в десяток тысяч долларов. Воровать такой нереализуемый товар — сознательно подставить затылок под пулю. Настоящие воры редко бывают круглыми дураками. Вызвать ко мне всех, кто был в столовой.

2

Мы с Морозовым присутствовали при допросе, который Кульбуш учинил всем, кто находился во второй половине дня в столовой. Загадка разъяснилась быстро.

— Ты взял платину? Признавайся! — приказал Кульбуш мужчине, развешивавшему к празднику портреты вождей. — Только чистосердечное признание…

Мужчина побелел от страха.

— Что вы! Да никогда в жизни… Куска сахара не воровал даже в детстве. А вы — платину!..

— Не воровал — значит, нашел. Повторяю, только признание…

— Да не видал я платины! Ни куска не видал…

— А что видел? Что делал, кроме развешивания портретов?

— Еще ветки хвои под портретами прикрепил. Хвою привезли утром, а железную проволоку я принес со склада. Только проволока была негибкая, я ее потом унес всю обратно на склад, можете проверить. Нашел другую, помягче, на ней и закрепил зелень.

— Где нашел мягкую проволоку?

— На полу валялась. Кто-то выбросил, я поднял.

— Быстро в столовую!

Мы вчетвером побежали в столовую, стали срывать зелень со стен. Хвоя была развешана на платине, драгоценная проволока аккуратно крепилась на вбитых в деревянную стену гвоздях. Смотав ее, мы кинулись в лабораторию. Вся платина была на месте — грамм в грамм.

— Силен ваш Бог, други! — сказал Кульбуш, радостно улыбаясь. — Спасли свои молодые жизни! Но нехорошие последствия еще будут, не думайте, что пройдет бесследно. Впрочем, все это теперь мура.

Он был выдающимся инженером и ученым, Георгий Павлович Кульбуш, но весьма посредственным политическим пророком. То и другое он доказал собственной жизнью — и статьями и книгами, им написанными, и своей кончиной не то в каких-то пыточных казематах ленинградской ЧК, не то в наспех созданной для таких, как он, тюремно-научной шарашке. Он знал только свои сильные стороны, они были каждому очевидны, и пренебрегал пустяками, не относящимися непосредственно к делу, а пустяки эти — остроты, шуточки, резкие словечки, то возражения, то сомнения — вдруг в какой-то период стали куда огромней самого огромного дела. Слово победило дела — он по натуре своей не мог этого понять.

Не могли этого понять и мы, молодые инженеры, влюбленные в своего руководителя, даже внешне красивого: хороший рост, спортивная фигура, тщательно выполненная бородка. Я должен сказать хоть несколько слов об этом замечательном человеке, еще в молодые годы прозванном отцом советской пирометрии, — боюсь, уже никто, кроме меня, их не скажет. Автор отлично написанной книги «Электрические пирометры», подлинной энциклопедии электрических методов измерения и регулирования высоких температур в промышленных установках, он создал новую в нашей стране отрасль индустрии. Ленинградский завод «Пирометр», единственное тогда в Союзе предприятие такого рода, был его подлинным детищем — Кульбуш его расширял, совершенствовал, превратил из кустарной мастерской в индустриальный гигант. Уже в тридцатых годах на «Пирометре» работало около тысячи человек, а после войны много тысяч — для предприятия точных приборов масштаб незаурядный.

Георгий Павлович Кульбуш, инженер и промышленный руководитель, был еще и выдающимся ученым, теоретиком и экспериментатором, — он сам испытывал создаваемые приборы, рассчитывал их конструкцию, создавал математические теории их действия. И, как всякий настоящий интеллигент, поражал не только специальными знаниями, но и всесторонней образованностью: любил искусство, знал историю, разбирался в художественной литературе. И еще, быть может, самое важное — он был проникновенно добр. Для такого человека его время предначертало единственную дорогу. Он погиб в заключении, потому что стоял много выше своего окружения.

И мы, естественно, свято веря каждому его слову и освободившись от страха суда, продолжали ожидать административных кар. Но Кульбуш уговорил Чеботарева замять неприятное происшествие: не к их чести оповещать всех, что на заводе совершаются такие безобразия, как потеря импортных материалов стоимостью в десятки тысяч золотых марок. Уже за одно то, что платину положили в карман, а не в сейф, надо и виновников, и все руководство взгреть по первое число… Зачем заводу такая слава?

День проходил за днем, а ожидаемых наказаний не свершалось, и мы понемногу успокаивались. Возобновили мелкие производственные шалости — из разряда тех, что порождают смех и словесные упреки, но не суровые наказания. Я налаживал выпуск первых в стране оптических пирометров. Оптическая ось этих приборов — воображаемая математическая линия, соединяющая фокусы стеклянных линз, — служила излюбленной темой для шуточек. Я выписывал со склада спирт на промывку оптических осей, а не на те нужды, для которых он реально выделялся, и, бывало, к общей нашей радости, получал затребованное. А Морозов спровоцировал инженера из техотдела, механика по специальности, на строгий запрос в лабораторию: «Срочно сообщите, какие в микронах допуски на механическую обточку ваших оптических осей». Подобные проделки скрашивали однообразную производственную жизнь.

А весной 1936 года Морозов ушел с завода после обеда и вернулся к вечеру сильно взволнованный.

— Вызывали в Большой Дом, — сказал он мне. — Учинили допрос.

Большим Домом в Ленинграде называли огромное здание ГПУ, недавно выстроенное на углу Литейного проспекта и бывшей Шпалерной.

— Платина? — спросил я со страхом.

— Не платина, а ты. Интересовались, кто ты такой, почему появился в Ленинграде, как устроился на завод, как ведешь себя на работе. Кто-то настучал на тебя, так я думаю.

— А ты что сказал?

— Что надо, то и говорил. Что хороший работник, что я подал рапорт о повышении тебе зарплаты, что Кульбуш рапорт поддерживает. Не в моих ответах дело. Кто злобствует против тебя — вот загадка…

Я молчал. Для меня загадки не существовало. У меня был один жестокий враг, всячески мешавший мне жить.

Этим постоянным врагом себе был я сам. Надо было укладываться в общий ритм, держать предписанный шаг, а мир мне звучал стихами, а не командами — и я фатально сбивался с ноги. Для меня не было сомнения, что до Ленинграда наконец докатились донесения о моей одесской вине — отходе от священных истин государственного учения, об исключении из комсомола, увольнении с работы… Надо было ждать очередной заслуженной кары. Я уже смирился с тем, что она неизбежно грянет.

3

Арестовали меня вечером 6 июня. День тот и вечер были до удивления хороши. Подходила пора белых ночей. Я задержался на заводе и вышел поздно. Нисходящее солнце пересекало проспект Красных Зорь — небо по оси проспекта пламенело, не погасая. Уже несколько лет меня мучила подхваченная на юге в камышовых плавнях Голой Пристани трехдневная малярия. Был именно тот средний в трехдневке день, когда она передыхала, давая передохнуть и мне. Я шел по проспекту, затем остановился на мосту через Неву, долго дышал свежестью быстротекущей воды, долго любовался небесными пламенами, миновал торжественную решетку Летнего сада, свернул по Фонтанке и Сергиевской в Соляной переулок — там находился дом, где жене недавно удалось раздобыть две крошечные комнатки. Было хорошо, как редко бывало. Я даже растрогался от красоты мира, в котором удалось жить.

Дома меня ждал чужой паренек, чуть постарше моих двадцати пяти лет, с ордером на обыск и арест.

Жена и домработница смотрели на меня с ужасом, словно я на их глазах погибал. Я знал, что в книгах мужественные герои ведут себя при арестах с достоинством и спокойствием. Я не мог оказаться хуже, чем они, тем более на глазах жены и милой девушки, бежавшей из разоренного и голодного села в более спокойный и сытый город. Я помнил, что делал и говорил Борис Савинков, когда его, ужинавшего в избе на белорусской границе с Польшей, схватили чекисты. И я разыграл сцену для двух женщин точно по Савинкову.

— Делайте свое дело, а я буду делать свое, — сказал я оперативнику из ГПУ и попросил домработницу: — Машенька, есть хочу, давай, что наготовила.

Жена показывала оперативнику, где лежат мои вещи, письма и рукописи, а я неторопливо поедал яичницу. Он управился с обыском быстрей, чем я с ужином, и подошел ко мне с кипой бумаг.

— Письма, записи и паспорт с профсоюзным билетом забираю, а диплом об окончании университета оставляю, он вам в жизни еще понадобится. Распишитесь в протоколе изъятия.

— Паспорт и профбилет мне в жизни тоже нужны, — возразил я.

— Это решать не вам и не мне. Кому положено установят, что вам нужно для жизни. Одевайтесь, поедем.

Я, покончив с яичницей, принялся за какао.

— Раньше, чем поужинаю, одеваться не буду. Если вам скучно ждать, могу и вам налить чашечку.

Он присел, зло поглядел на меня.

— Вы, оказывается, порядочный нахал.

— Просто человек, которому вы давать какао не будете. Надо заправиться на дорогу.

Одевшись, я поцеловал спящую в кроватке двухлетнюю дочку, обнял жену, попрощался с Машей.

— До скорого возвращения, долго задерживаться не буду, — бодро пообещал я женщинам. — Наверное, какие-нибудь пустяки, недоразумение легко разъяснится.

Хорошо помню, что, обещая им скорое возвращение, я знал, что ни скорого, ни вообще возвращения, возможно, не будет. Слишком уж зловеще сгустилась политическая атмосфера лета 1936 года.

Во дворе стояла закрытая арестантская машина — обшарпанный фургон с решетчатой дверью сзади. Вскоре мне предстояло разъезжать в иных тюремных машинах: роскошных грузовиках с камуфлирующей надписью «Мясо», свежевыкрашенных, глухо задраенных, с десятком крохотных изолированных стоячих камер на одного. Добрый десяток арестантов, которым нельзя ни видеться, ни переговариваться, — техническое совершенство, специально сконструированное для перевозок подследственных.

Была уже глубокая светлая ночь, когда меня привезли в тюрьму на Нижегородской, раздели, обыскали и поселили в одиночной камере. Ко мне досрочно возвратилась ожидавшаяся лишь завтра малярийная лихорадка. Я впал в забытье. В последние месяцы мне стало нравиться полусознание-полубодрствование после озноба и тряски. Вероятно, тут было что-то схожее с наркотическим дурманом: фантастические видения, мир без предметов и света, одни ощущения — нереальности, ставшие предметными. Алкогольное опьянение таких ощущений не давало.

Утром меня снова посадили в автокаталажку, переслали в Большой Дом и заперли в камеру, в которой могло бы свободно поместиться человек двадцать, а находился лишь я. Окно было из тех, в какие ничего не углядеть, зато дверью служила массивная решетка от пола до потолка: каждый проходивший по коридору мог меня видеть. И я мог разглядывать всех проходящих, только их было мало, они ходили торопливо и в решетчатую дверь не всматривались. Самая пора была поразмыслить, какие обвинения мне предъявят и какого наказания ожидать, раз уж притянули под наказание. Но я не сумел задуматься о себе. Я рассматривал камеру и думал о тех, кто в ней сидел.

Стены были покрыты надписями, выцарапанными на штукатурке не то острыми деревяшками, не то черенками алюминиевых ложек, которые выдавали арестантам. И по надписям этим было видно, что камерный народ здесь обитал всякий. Какого-либо предпочтения, оказываемого аристократам и интеллигентам перед рабочими и совслужащими, стены не зафиксировали. Большинство изливало душу в матерщине, кто-то скорбел о матери родной, кто-то заклинал свою девушку вечно о нем помнить. Несколько надписей я запомнил на всю жизнь. «Получил пять лет Чибью по статье Уголовного кодекса РСФСР за не хрен собачий», — с мрачной корявостью извещал кто-то, осужденный в Печорские лагеря в районе местечка Чибия. Двое, по всему — интеллигенты, затеяли настенный спор на философско-тюремную тему: «Не теряй надежды, сюда входящий: ты не один!» — оптимистически переиначивал Данте первый. «И не радуйся, уходящий: тебя не забудут!» — зловеще откликался другой.

Я думал о том, что во Франции существует Академия Надписей и что почтенные академики, ее действительные и почетные члены, по найденным на могильных камнях письменам составляют отчетливое представление о жизни народа, оставившего эти полустертые знаки. Какую картину нашей жизни нарисовали бы чужие ученые, если бы им предъявили библиотеку настенных надписей в советских тюрьмах? Я не знал, что всего через год мне в составе большого этапа осужденных придется проходить под надвратной церковью одного из вологодских монастырей, превращенных ныне в тюрьму, и на воротах мы увидим отнюдь не обещающий отдохновения выполненный в камне призыв: «Придите ко Мне все страждущие — и Я упокою вас». Многие этапники, и один мой содельник в том числе, и впрямь нашли вечное упокоение в этом храме страждущих со строгим режимом содержания.

Начитавшись поучительных надписей и набегавшись по камере, я уснул. Утром в уже знакомой автокаталажке меня привезли на Московский вокзал, посадили в пенальчик зарешеченного купе — вагон был из арестантских и, похоже, для важных преступников, нуждавшихся в одиночестве. Я спросил конвоира, куда меня отправляют. Он ответил с исчерпывающей прямотой:

— Куда надо, туда и везем.

Поезд пошел в Москву.

4

После нового обыска — и на этот раз гораздо более тщательного: лезли в рот, выискивали в ушах, раздвигали ягодицы и пальцы ног, — охранник повел меня по недлинному, но широкому коридору. На полу лежала ковровая дорожка, заглушавшая шаги, мой конвоир был в валенках, обуви не по сезону, — все обеспечивало абсолютную бесшумность передвижения. По левую руку простиралась глухая стена, по правую одна дверь сменяла другую, на каждой значились номера. Мы дошли до двери № 6, охранник открыл ее большим ключом и ввел меня внутрь.

Это была просторная комната, мало напоминавшая тюремную камеру: высокий потолок, широкое окно, прикрытое снаружи деревянным щитком, паркетный пол. Вдоль одной из стен выстроился ряд обыкновенных нар, прикрытых армейскими одеялами, на каждой сидели и лежали мужчины — кто в пиджаке, кто в одном нижнем белье. Нары у окна были свободны, и охранник подвел меня к ним.

— Ваши. Отдыхайте, пока не вызвали.

Я сел на нары и осмотрелся. Рядом со мной лежал полный ухоженный мужчина средних лет, за ним неряшливый старичок явно с азиатского юга, а у двери ничком на животе валялся некто черноволосый и носатый — причем нос так выпирал из щек, что человеку нельзя было просто уткнуться лицом в подушку, и он круто вывернул голову.

Я спросил холеного соседа:

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь?

Он посмотрел на меня как на умалишенного.

— Вы что — прямо с Луны свалились?

Я постарался говорить вежливо:

— Нет, не с Луны, а из Ленинграда. С вокзала привезли сюда.

Он переменил тон.

— Тогда ставлю вас в известность, что вы, во-первых, в Москве, во-вторых, на Лубянке, то есть в самой элитарной тюрьме Советского Союза, а в-третьих, в собачнике. Наверное, большие дела за вами числятся, если не доверили следствие Ленинграду, а привезли сюда.

О Лубянской тюрьме я был наслышан, но что такое собачник — не понял. И больших преступных дел за собой не знал — только идеологические прегрешения. Специального вывоза из Ленинграда в Москву они, по-моему, не заслуживали. Сосед с сомнением качал головой.

— Странно, странно… Жестокими здесь бывают, даже зверствуют. Все же Лубянка, это понимать надо. Но чтобы глупостями заниматься? На них не похоже, нет. Впрочем, вызовут — объяснят, зачем вы в Москве понадобились. А собачник — место, где селят недавно арестованных, пока не подберут им настоящие тюремные камеры.

— Похоже, скорей, на нормальное жилье, а не на камеру, — сказал я.

Он зевнул.

— А что вы хотите? Ведь сама Лубянская тюрьма — бывшая гостиница. Дух дореволюционный вытравили, но стены и полы не переделать.

Он замолчал и отвернулся от меня. Я разлегся на нарах. Ко мне подошел старичок — узбек или таджик — и присел рядом.

— Слушай, тебя обыскивали? — Он для осторожности понизил голос. Он хорошо говорил по-русски. — И нашли?

— Ничего не нашли, — ответил я. — Что у меня можно найти?

— И у меня не нашли, — объявил он с тихой радостью. — Между пальцами искали, а я его прилепил к подошве. Вот посмотри — опий. Из Самарканда вез.

Он показал мне грязноватую лепешку. Я подержал ее и понюхал. От лепешки шел нехороший запах — то ли ее собственный, то ли ноги, к которой она была прикреплена. Я спросил:

— Зачем вам опий?

— Не могу, — сказал он печально. — Умру без него. На неделю хватит, а потом — конец!

— Что же вы сделаете, когда кончится ваш опий?

— Что сделаю, что сделаю… Ничего не сделаю. Скажу хозяину — пиши на меня что хочешь, только отпусти Из тюрьмы.

— А если из тюрьмы выпустят в лагерь?

— В лагере хорошо. Уже был, знаю. Из Самарканда пришлют посылку. Опять буду жить.

Он отошел, я задремал. В камере было жарко и душно. Меня бил малярийный приступ. В голове путались тюремная комната и широкий сияющий мир. Я шел по площади, которую окантовали три разноликих храма — высокая готика, противоестественно слитая с гармоничной античностью, стремящиеся к небу башни и томно раскинувшиеся строенья с колоннами, словно выросшими из земли. Никогда в реальной жизни я не видел такого прекрасного архитектурного сумбура, это было сновидение, но из тех, что повторяются, — много лет оно потом возникало во мне, почти не меняясь.

Меня осторожно потряс за плечо холеный сосед.

— Вы не спите? — сказал он, убедившись, что я проснулся. — Хочется поговорить. Знаете, иные мысли — хуже пули, так пронзают. Мне от вышки не уйти, только я их обману, умру раньше, чем поведут на расстрел. У меня рак желудка, и очень запущенный.

— На больного раком вы не похожи, — заметил я.

— Что — не худой, не изможденный, да? Так ведь болезнь идет по-разному, а в литературе все пишут одной краской. Вот Горького взять — классик, да? И знающий литератор, правда? А как соврал о Егоре Булычове! Когда рак желудка, человек в приступе только об одном думает — найти бы позу, чтоб меньше болело, замереть, застыть в ней. А у него Егор в приступе орет, топает ногами, всячески бушует — преодолевает, мол, ощущение боли. Вздор же! Нет, мне долго не протянуть.

— А почему вы решили, что вам грозит вышка?

— А чего ждать другого? Я — главный инженер строящейся автострады Москва — Минск, первой в стране. У такого человека все на виду, всякое лычко шьется в строку. Мои старые друзья — где они? С Промпартией поступили еще мягко, сейчас расчеты куда жестче. Впрочем, пошлем к черту нашу арестантскую судьбу. Поговорим о чем-нибудь поинтересней. Вы музыку любите? Я так и думал. А Шостакович вам по душе? Статейку эту — «Сумбур в музыке» — читали? Очень, очень хлестко! Чувствуется властительная рука. Выпороли молодца перед всей честной публикой, не пожалели ни юных лет, ни дарования. А я вам скажу вот что. Если и будет в советской музыке потом что-нибудь великое, то его создаст публично высеченный Шостакович. Только бы он снес порку, а это под вопросом. Помните, как в «Городе Глупове» один генерал, посетив какую-то древнюю старушенцию, философски изрек: «По-моему, и десяти розог она не выдержит!» И ведь прав генерал со своей глубокой гносеологией — не вынесла бы та старушка десяти розог, не вынесла! Дай Бог, чтобы Шостакович вынес. У вас закрываются глаза. Ладно, спите, спите, больше мешать не буду.

Я снова заснул и проспал всю ночь. Ночью главного инженера автострады Москва — Минск увели. Утром на его место поселили разбитного красивого парня лет тридцати, с пронзительными глазами. Я спросил у носатого: не требовали меня, пока я спал, на допрос? Глупый вопрос вызвал смех всей камеры. Носатый разъяснил:

— Думаешь, увидели, что задремал, и пожалели будить? Вызовут еще, вызовут — и здорового разбудят, и больного потащат, тут не церемонятся. Жди своего часа.

Он говорил с сильным иностранным акцентом. Я вскоре узнал, что он болгарин, работник Коминтерна. Не то не поладил с самим Димитровым, не то высказался наперекор линии. Потащили для выяснения на Лубянку, а выяснят, что за душой камня не держит, — вернут в прежнее коминтерновское кресло. Так объяснил мне он сам, глубоко уверенный, что попал в собачник — тюремный распределитель — по мелкому недоразумению, оттого и держат вторую неделю без вызова. На третий день его увели из собачника. Только вряд ли он вернулся в покинутое коминтерновское кресло.

Я ждал вызова, засыпал, снова в тревоге просыпался — не идут ли за мной. В камере становилось все жарче. Меня заливал пот, рубашка стала влажной, противно прилипала к телу. В обед пришли за старичком-узбеком.

Он помахал мне рукой и подмигнул — вот видишь, уже выпускают, а я еще не весь свой опий израсходовал. Я улыбнулся ему и тоже махнул рукой. К вечеру духота стала такой тяжкой, что слюна во рту пропала, язык шевелился с трудом. Ко мне подсел разбитной парень и весело хлопнул по плечу.

— Сосед, дыши носом, не разевай так рта. Всю воду выдохнешь, слова не сможешь сказать. Тебя следователь не вызывал?

— У меня малярия, — с усилием выговорил я. — Второй день сижу здесь. Никто не вызывает.

— Вызовут. За что посадили?

— Понятия не имею.

— Значит, скажут. И не скажут — оглоушат. Подберут что пострашнее — и разом по голове, чтобы мигом сбить с копыт. Такова работа.

— И вас оглоушивали и сбивали с копыт?

— Меня зачем? — сказал он чуть ли не с гордостью. — Я сразу признался. Я ведь кто? Натуральный шпион, таких ценят.

— Шпион? До сих пор я встречал шпионов только в книгах.

— Шпион! Уже давно стараюсь. Надоело по четвертушке хлеба в часовых очередях ждать… А кругом — тайн навалом, только навостри уши, пошире разверни глаза, принюхайся к дыму из труб. Я с Урала, там в пятилетку такого понастроили! Два дела хороших провернул. На одном военном заводе важную продукцию давали, все знали — какую. А сколько давали? На одной цифирке «сколько» можно богачом стать. Знаешь, что я открыл? Не сколько, а что! Совсем новая продукция шла с завода, только прикрывали старой, тоже важной, ничего не скажу, но — никакого сравнения. И второе дело не хуже. А на третьем засыпался. Сегодня ночью в пять за мной придут. Боюсь, хана!

— Приговорили к расстрелу?

— Если бы приговорили, сидел бы в камере смертников, а не в собачнике. Шпионов не расходуют понапрасну. Мне следователь сказал: «Ты теперь у нас обменный фонд, будем отдавать за своего, что попался у них». Нет, дело похуже, чем приговор. Приговор всегда могут пересмотреть, а всадят пулю в сердце — какой пересмотр?

— Чего же вы боитесь?

— Утром поведут в аэропорт брать летчика, я с ним добытое передавал. И фамилии его не знаю, только рожами знакомы. Надо к нему подойти и задержать, пока схватят. А он отчаянный и всегда при пистоне. Не раз грозился: «Если надумаешь выдать, мне умереть завтра, тебе — конец сегодня!» Ворошиловский стрелок лучше самого маршала. Вот почему посадили в собачник — чтобы ожидал выхода уже одетым. В общем, если не вернусь, нет меня.

— Будем надеяться, что вернетесь.

Он повалился одетым на нары и тут же захрапел. Я метался на одеяле, не засыпая. Ночь тянулась в бреду и поту. На рассвете в камере появились трое и тихо подергали соседа. Он вскочил и молча пошел за ними. Больше я его не видел. Не знаю, правду ли он говорил об аресте летчика, или то было болезненное воображение. Для хорошего шпиона он все же казался не вполне нормальным.

5

Вызвали меня на допрос на третий или четвертый день пребывания в собачнике. Вели из помещения в помещение, с этажа на этаж, один коридор сменялся другим, пока конвоир не открыл дверь в нужную комнату. В комнате было окно и три двери — одна, в которую я вошел из коридора, и две другие в боковых стенах. В окне виднелась Никольская башня Кремля. Спиной к окну за большим столом сидел высокий крепкий мужчина в военной форме. В петлицах гимнастерки светились два ромба. Мои военные знания были скудны, но что двумя ромбами отмечаются генералы, я уже знал. Меня долго потом удивляло, зачем на такое служебное ничтожество, каким был я, напустили следователя в генеральском чине. А сам важный двухромбовик выглядел вполне интеллигентно, только резко скошенный подбородок не сочетался с широким лицом и небольшими проницательными глазами.

Следователь жестом показал мне на стул, отпустил конвоира, положил на пустой стол лист бумаги и неторопливо начал:

— Моя фамилия Сюганов. Ответьте честно — почему вас арестовали?

Я догадывался, что он начнет допрос именно так, — о подобных нехитрых приемах меня уже просветили в собачнике — и отпарировал:

— Скажите сами, гражданин Сюганов, и тогда я буду знать, в чем меня обвиняют.

— Я спрашиваю не о том, в чем вас будут обвинять, это уже мое, а не ваше дело. Я спрашиваю: не чувствуете ли за собой вины, за которую вас надо наказать? Какие свои грешки знаете?

— Не знаю у себя таких грехов, которые требуют ареста.

— Безгрешны, короче? Банальный ответ. Имею сведения, что вы человек умный, а отвечаете как дебил или безграмотный мужик. И вообще — учтите: знаю о вас хотя и не все, но многое. Хочу определить вашу искренность по тому, как соответствуют ваши признания всему, что о вас уже известно.

Моя природная насмешливость сразу же подсказала мне, как в одной из любимых моих книг следователь говорил арестованному солдату: «Швейк, следователю известно о вас абсолютно все. Вам остается только показать, где, когда, с кем и что именно вы совершали». Но, конечно, в строгом кабинете с видом на Кремль я не осмелился щеголять рискованными литературными цитатами. Я молчал.

— Итак, запишем, — сказал Сюганов, не беря, однако, ручки, — что вы не совершали никаких проступков ни в Одессе, где раньше жили, ни в Ленинграде, где нынче живете, ни в Москве, где иногда бываете. И что арестовали вас беспричинно. Такой ответ будет правильным?

Мне показалось, что он знает и о моем одесском исключении из комсомола, и о кратковременной пропаже платины. Лучше уж мне самому признаться в этом, чем услышать от него, что я пытался их скрыть.

— Нет, такой ответ будет неправилен. Правильным будет другое.

И я рассказал ему, как ученая идеологическая комиссия в Одесском университете нашла в одной моей лекции серьезные отклонения от марксизма-ленинизма, как меня горячо осуждали на комсомольском собрании, а потом исключили из комсомола и выгнали с преподавательской работы. И как в Ленинграде, куда я перебрался из Одессы, произошла неприятность — пропажа импортной платины, но все закончилось благополучно. Больше серьезных провинностей я за собой не знал.

— Так-так, — сказал Сюганов. — Идеальная биография — разок сболтнул что-то антипартийное, но мигом поправился, выронил из кармана государственное имущество, но тут же нашел. Хорошо подобранные пустячки. И ради выяснения этих пустячков вы бежали из Одессы в Ленинград, а нам пришлось этапировать вас из Ленинграда в Москву? Вы что — дураками нас считаете?

— Ничего более важного за собой я не знаю.

— Знаете. И мы знаем. Расскажите теперь, как вы готовили заговор против советской власти, как замышляли террористический акт против руководителей партии, как пытались осуществить свой гнусный замысел. Вот о чем говорите, не прикрывайтесь вздором о своих комсомольских неурядицах.

— Ничего не было, что вы придумываете! — воскликнул я, не так ошеломленный, как возмущенный. — Все это поклеп! Абсурд и чепуха!

— Придумываю, поклеп, абсурд и чепуха? — зловеще переспросил он. — Я ведь не напрасно предупреждал, что все о вас знаем. Сейчас вы в этом убедитесь, а я отмечу, что сами не признались — вас заставили признаться предъявленные вам факты. — Он взял ручку и придвинул к себе лист бумаги. — Называйте свое имя, отчество, фамилию, перечисляйте поименно всех своих близких и друзей.

Меня охватил страх. Я понимал, что все мои родные и большинство друзей Сюганову известны и без моих сообщений — аресту предшествовали какие-то тайные розыски. Но называть их имена в этом учреждении означало провоцировать скрытые дознания об их поведении. Великим облегчением для меня было то, что ни один из названных мною друзей, это я узнал уже после осуждения, не заинтересовал Сюганова. Их даже не вызвали для справок обо мне.

Сюганов аккуратно заполнил протокол допроса, откинулся на стуле и насмешливо посмотрел на меня.

— Знаете, о чем говорит продиктованный вами список? О том, что вы хитрый враг советской власти. Вы называли людей, стоящих вне подозрений, но утаили своих сообщников по антисоветскому заговору.

— Я никого не утаивал.

— Тогда ответьте: знаете ли Бугаевского Евгения Александровича?

— Знаю. Но мы живем с ним в разных городах. Он москвич. Мы редко встречаемся.

— Редкие встречи — тоже форма конспирации. А Валериана Быховского знаете? Он ленинградец, как и вы.

— Знаю, что он друг Бугаевского, Евгений говорил о нем. Но сам я Быховского ни разу не видел.

— Очень интересно — не видели. А Бутаевского видели в апреле этого года, не так ли?

— В апреле я проезжал через Москву в командировку на Украину, в Изюм, на завод оптического стекла. Задержался в Москве, зашел к Бугаевскому, посидели, поговорили…

— Задержался, зашел, поговорили?.. О чем поговорили?

— Обычные наши разговоры — о поэзии, о философии. Он говорил, что теории Ницше переживают новый подъем в связи с приходом к власти Гитлера. Я доказывал, что в учении Ницше нет истинной философии, только художественная болтовня и средневековая мистика.

— Философия, мистика, поэзия?.. А не в результате ли этого апрельского философского разговора ваш друг, а точней — соучастник Евгений Бугаевский пытался во время демонстрации 1 мая на Красной площади прорваться из своего ряда к мавзолею, на котором стояли руководители партии и правительства? Вы уверены, что не разрабатывали в вашей философской беседе план террористического акта во время праздничного прохождения мимо трибуны?

Меньше всего я был готов услышать о таком поступке Евгения. Что он способен на разные экстравагантности, все его знакомые знали. Но больше чем на шалости его не хватало. Вырываться из рядов поближе к мавзолею — этого к простому озорству не отнести, каждый проходящий ряд отгораживался от другого цепочкой солдат.

— Вы не отвечаете на мой вопрос, — напомнил Сюганов.

— Я не знаю, почему Бугаевский выскочил из ряда. Он склонен к эпилептическим припадкам, никогда не расстается с люминалом. Уверен, что его поведение на Красной площади не имеет отношения к нашим разговорам.

— Тогда я зачитаю вам кое-что из его признаний после ареста. — Сюганов вынул из ящика стола несколько листов исписанной бумаги и громко прочитал: «Вопрос: ваши друзья знали о ваших антисоветских настроениях, Бугаевский? Ответ: я ни от кого не скрывал, что против советской власти, против диктатуры пролетариата, против единодержавия наших вождей. Вопрос: почему не выдавали вас? Ответ: они разделяли мои антисоветские настроения…» Сюганов положил листки в стол. — И среди многих друзей он называет и вас с Быховским. Будете теперь отрицать, что вы единомышленники и совместно разрабатывали антисоветский заговор?

— Все это измышления! Уверен, что и Бугаевский в своих показаниях не нес ахинеи о заговоре. Что он щеголяет вольными мыслями, все знали, но никогда не принимали их всерьез. Я считал его эскапады следствием болезни.

— Болезнь не помешала ему стать в двадцать лет доцентом Института экономики Наркомснаба — по рекомендации известного экономиста-антимарксиста и антисоветчика Рубина. Вы да он были из самых молодых наших доцентов. Вас, очевидно, тоже кто-то выталкивал наверх, и, не сомневаюсь, в антисоветских целях. Честно признайтесь — кто?

— Гражданин следователь, если у вас имеются факты против меня, назовите их. Пока вы ведете со мной бездоказательные разговоры.

— Завтра вам предъявят официальное обвинение. Очень жаль, что вы не захотели до него чистосердечно покаяться в своей борьбе против партии и правительства. Теперь скажите: как чувствуете себя в камере? На что жалуетесь? Еды хватает?

— В камере плохо — душно, жарко. Нельзя ли помыться в бане, сменить белье?

— Из камеры предварительного заключения в баню не водят, белье здесь не меняют, прогулок не дают. Все это будет, когда переведут в нормальные тюремные условия.

— Когда переведете меня в нормальную тюрьму?

— Зависит от вас. Признавайтесь в преступных замыслах против советской власти — изменим условия. Даже книги из библиотеки разрешим.

— Я признался во всем, в чем чувствую себя виноватым.

— Глупо себя ведете. Подумайте на досуге.

Конвойный отвел меня в прежнюю камеру. Досуга не было. Меня терзали жгучие мысли. Я задыхался от внутреннего жара. Два вопроса мучили меня — не распутав их, я не мог понять, что ожидает меня завтра и что я должен делать сегодня. Первый — почему Евгений учинил дебош на Красной площади? Он был талантливый сумасброд, скор на рискованные выходки, как-то сказал мне с сомнением: «Ламброзо пишет, что гениальность сродни безумию. Что я гениален, у меня давно нет сомнения. Но достаточно ли я безумен для подлинной гениальности? В этом я пока не уверен»! Он, конечно, мог решиться на глупый поступок, чтобы уверить самого себя в своей необычайности. Но не на Красной же площади, перед мавзолеем и трибунами! Это не могло способствовать признанию гениальности в научном творчестве. Должна была быть совсем не политическая причина его неожиданному буйству — собственным размышлением я постичь ее не мог.

…Прошло много лет, когда, уже освобожденный, я вернулся в Москву и от родных Бугаевского узнал, что же реально происходило на Красной площади. Все оказалось сценой из оперетки, а не попыткой террористического акта. Вступая на Красную площадь, колонны из разных районов столицы смыкаются, только цепочка солдат разделяет их. И Евгений, патологически ревнивый, увидел, что в крайней колонне, шествовавшей впритык к мавзолею, его юная жена Мара, студентка музыкального училища, идет обнявшись со своим соседом, тоже студентом. Он гневно закричал на нее, она не услышала. И необузданный Евгений пытался — у самого мавзолея! — прорваться к ней сквозь колонну, чтобы по-мужски поучить пристойному поведению. Он был схвачен солдатами и уведен с площади. После краткого допроса его отпустили домой, но ненадолго. Агентурные данные о его выходках и скандал на площади зловеще сомкнулись, указывая на возможность злоумышленного намерения. Взяли снова — и на этот раз на Лубянку.

Второй вопрос мне казался не столь загадочным, хотя он был значительно важнее и гораздо темнее. Почему из списка продиктованных Евгением многочисленных друзей, знавших, как он утверждал, о его антисоветских взглядах, выдернули только двоих — меня и лично мне незнакомого Валериана Быховского? Что до меня, то особой загадки, думалось мне, не было. Я был личностью опороченной. И хотя двухромбовик Сюганов с пренебрежением отверг как пустяки идеологические извращения в моей лекции, сам я продолжал видеть в них главную причину того, что был выделен среди друзей Евгения. Наверное, и у Быховского имеются свои прегрешения, марающие биографию, думал я, вот и отметили нас двоих арестантской меткой.