Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

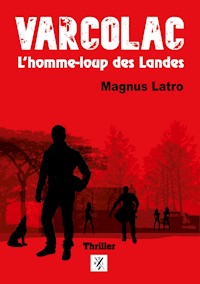

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Un thriller à cent à l'heure, "comme si Almodovar et Tarantino s'étaient concertés" (Sud-Ouest). Aux portes de la forêt des Landes de Gascogne, des disparitions inquiètent les habitants. Et ce n'est pas seulement en raison de l'apparition de loups dans les bois. Philibert Fontaine, journaliste local, cherche à découvrir ce qui se trame autour des anciennes maisons closes du camp militaire du Poteau. Il ne s'attendait pas à plonger dans le crime organisé. C'est une guerre du Milieu qui se trame ici. Et elle va éclabousser bien des notables.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nous arrivons entre les tombeaux ; voilà mon homme qui s’écarte du côté des monuments ; moi, je m’assieds en fredonnant un air, et je compte les colonnes. Et puis, en me retournant vers mon compagnon, je le vois qui se déshabille et qui dépose tous ses habits sur le bord de la route. J’avais la mort au bout du nez ; je ne remuais pas plus qu’un cadavre. Pour lui, il se mit à pisser autour de ses vêtements, et aussitôt il se changea en loup.

Pétrone - Satiricone

à Stéphanie, Apolline, Louis-Marie, Marguerite, Théophile et Jacques

Sommaire

Trahison

Le pacte

Maïade

Traque

Fracture

Holocauste

Les Hart

Angoisses

Jeux de dupes

L’Amazone

Meute fantôme

Peur primale

Ragots et sentiments

Hallali

Pas de chance

Pin-up

Détournement

Descente

Infanticides

Trauma

Bang bang

La vieille pute

Le trésor de la French

21e Malak

La justice du diable

Balance !

Nettoyage

Interrogatoire

Promotion canapé

Incertitudes

Embuscade

État de siège

Faux amis

Dans la tanière

Chemins perdus

Transmutation

Purification

Basses Landes gang

Menottes

Nécropolis

Razzia

Haro

En battue

Chassé-croisé

A la palombière

La cave du diable

L’heure des comptes

Rappel d’impôts

Survivants

1 - Trahison

14 avril 2012

Le vent balayait les feuilles mortes, sous les tours, et charriait des sacs plastiques. Les hommes du GIPN patientaient, collés à un mur d’enceinte, non loin, en tenue d’assaut. Le bâtiment ciblé était entouré d’un grillage rouillé, au pied duquel s’entassaient des cuves de stockage, dont s’échappaient des liquides indéterminés. Des feuilles de papiers voletaient et restaient collées à la clôture. Le silence n’était habité que par les passages sporadiques de véhicules, sur la rocade, à deux longueurs de stade.

Un lampadaire crachotait une clarté blafarde sur une pelouse pelée. L’ampoule signalait sa fin prochaine par des soubresauts souffreteux. Aucun des autres réverbères ne brillait, dressés inutiles, vers un ciel de coton gris anthracite. Une brume crachineuse enveloppait les voitures, alignées sur le parking, et le mobilier urbain, aux vitres brisées. Sur les panneaux d’affichage électoral, le portrait du candidat Sarkozy disparaissait sous les tags rageurs.

Un groupe de policiers casqués et encagoulés pénétra dans l’enceinte, à travers une découpe, taillée à la pince, dans l’enclos. Les forces d’intervention convergeaient vers la cible, en silence. Un chien aboya, depuis un balcon de HLM. Des congénères lui répondirent. Un hurlement, comme le cri d’un loup, lugubre, leur riva le clou.

Le lieutenant Mercier sentit son estomac se nouer. Il suffisait de peu pour faire déraper l’opération la mieux préparée : l’alarme d’une voiture, des crissements de pneus, un véhicule qui démarre, un concert de clébards dans la nuit… « Putain de clebs, » râla le flic entre ses dents. « Comment, vous dites quoi ? » s’enquit l’agent Baron dans un murmure. « Rien ! » La jeune femme prit bonne note de cette fin de non-recevoir. Elle grelottait, de froid autant que de peur. La radio, enfin, crépita dans l’oreillette.

— Groupe 1, en place.

— Groupe 2, paré.

— 3 OK.

— C’est bon, on y va. Go !

Une explosion assourdie retentit comme un pétard étouffé, accompagnée d’un flash dans l’obscurité. Le premier groupe traversa la fumée, derrière des boucliers. Des grenades assourdissantes explosèrent dans le bâtiment. Des jeux d’une lumière agressive, brillant à travers les fenêtres, suggérèrent au lieutenant la vision d’une discothèque. Il murmura dans un sourire :

— Bienvenue au Macumba.

— Qu’est-ce qu’il y a ? interrogea l’agent Baron.

— Rien !

— Pardon, s’excusa-t-elle.

Un échange de coups de feu remplit l’atmosphère. Deux rafales d’armes automatiques se répondirent. Lueurs stroboscopiques, éclairs sporadiques, la soirée brûlait ses derniers feux. Les chiens entonnèrent à nouveau leur sérénade. La façade de la tour ouest s’éclaira de carrés fluorescents. La radio chuinta à l’oreille du lieutenant.

— Tout est sous contrôle. Deux blessés en face, un mort. On appelle les ambulances.

— Reçu, j’arrive.

— Allez, viens !

L’agent Baron demeura impassible et muette. L’officier se retourna et bougonna :

— Mais bordel ! Tu viens ?

— Ah, pardon.

Elle rattrapa son chef en trottinant. Mercier la regarda approcher. Une pensée salace lui traversa l’esprit. L’agent Sylvie Baron travaillait avec lui depuis quelques mois. Affectée à la brigade de recherches, avec une spécialité en matière financière, elle lui avait été imposée en binôme. La plastique de la jeune femme lui avait fait passer la pilule de devoir travailler avec une bureaucrate, féminine de surcroît. Elle avait su se rendre indispensable. Vive et pugnace, elle analysait très vite et ses déductions touchaient juste. Elle lui avait été d’un concours précieux pour dénouer l’écheveau de l’organisation que la descente en cours visait à dissoudre. Elle avait, en particulier, discerné que le crime organisé, les trafics de drogue, la prostitution et le commerce parallèle étaient en train de basculer, ici, sous le contrôle de salafistes radicalisés. Son rapport, très complet et circonstancié, avait convaincu la hiérarchie de passer à l’action dans l’urgence. Un policier d’élite leur ouvrit la porte.

Une dizaine d’hommes demeuraient courbés, à genoux, mains sur le crâne, regroupés sous la garde des flics de choc, en tenue de combat, gantés, dotés de genouillères et de coudières, visages dissimulés. La fumée achevait de se dissiper, dans une odeur de poudre brûlée. Les trafiquants regardaient le ciment du sol devant eux, en silence. Les mains à hauteur des oreilles, cuisses écartées, dans une posture de défi, leur leader, seul, conservait la tête haute. Il scrutait les deux agents en civil qui venaient d’entrer. Mercier échangea quelques mots à voix basse avec le chef du détachement, qui lança un ordre dans la radio. Des lueurs bleues ne tardèrent pas à illuminer la zone.

— On les embarque tous. Sauf ceux-là. Il désigna l’homme arrogant et deux autres, qui se regardèrent, incrédules.

— Ouais, vous trois, vous restez là ! confirma Mercier. Vous deux, vous me les gardez à l’œil.

Il rejoignit, à l’entrée du hangar, un homme en costume sous une parka encapuchonnée de fourrure, qui venait de pénétrer dans le local. Le type glissa un regard aux trois prisonniers et se retira, après un salut au policier, qui donna leur congé à leurs gardiens : « rejoignez votre unité, on a des choses à se dire. »

Il se planta devant l’homme qui le dévisageait.

— Salut Varco ! Tu vas bien ?

— Salut poulet.

— Je te présente l’agent Baron, Sylvie, pour les amis.

— Bonjour madame.

— Bonjour monsieur.

— Et là, voici Toufic et son pote Walid, deux mecs biens sous tout rapport.

— Si tu le dis.

— Oui, de chouettes mecs, des citoyens modèles, qui sont venus voir la Police, pour expliquer que tu étais un trafiquant de drogue, un marchand de chair humaine, une sorte de parrain.

Les deux hommes s’agitèrent. Ils échangèrent en arabe et l’agent Baron leur intima de se taire.

— Oh, Groucho et Chico ! Fermez-la ! hurla Mercier.

— Je sais que ce sont des traîtres, commenta Varco d’une voix sombre.

— Ils sont venus nous indiquer où se situent tes entrepôts et tes labos. Je connais à peu près tout de ton organisation. Ils ont tout balancé.

Varco se dressa d’un geste et sauta sur le plus proche des deux complices. Il le roua de coups, sans un mot, s’appliquant à lui écraser le visage. Le policier tarda à l’interrompre. Walid se roulait sur le sol, la face entre les mains, rougies de sang. Toufic hésitait à se lever et tremblait de terreur.

Mercier pointait une arme sur l’agresseur, qui retourna s’agenouiller, en ignorant la menace.

— Porc ! Cracha-t-il en direction du blessé qui geignait. Je vais te tuer.

Mercier fixa Varcolac lèvres pincées. Il pivota et tira à deux reprises sur la forme allongée au sol. Le corps se détendit. Les deux coups de feu avaient fracassé le silence.

— C’est fait. Tu l’as tué.

Varco blêmit, pour toute réponse.

— Ça pousse ton truc. C’est quoi, ce calibre ?

— Vous voulez quoi ?

— Je veux t’aider. Nous voulons t’aider. Nous avons décelé chez toi un fort potentiel et nous estimons que tu détiens un talent à même de rendre service à la Nation.

— Qu’est-ce que c’est que ces conneries ?

— Ce ne sont pas des conneries. Je suis très sérieux. Ma collègue va t’expliquer ce qu’elle a découvert, grâce à ces deux connards, et nous allons te proposer un marché.

— Monsieur Varcolac. Vous étiez jusqu’à ce soir un homme très puissant, le principal trafiquant de drogue de la région de Bordeaux. J’ai ici la liste de la plupart de vos revendeurs et un organigramme précis de votre entreprise criminelle, très structurée. Cette liste n’est sans doute pas exhaustive, mais je pense être parvenue à recenser l’essentiel de vos points de vente, ainsi qu’à localiser la plupart de vos bases logistiques. J’ai aussi pu reconstituer les grandes lignes de vos filières d’approvisionnement. Tout est ici, enfin en résumé, vous avez la possibilité de vérifier si vous le souhaitez.

— Je vous fais confiance.

— Nous savons tout de toi. Nous en connaissons plus que ce que ces deux pieds nickelés nous ont révélé. Nous avions prévu de nous occuper de toi pour enfin poser un terme à tes trafics. Mais les révélations de Toufic et Walid ont mis à jour un cheval de Troie au sein de ta structure.

— Quoi ?

— Un cheval de Troie, tu sais…

— C’est bon, je sais ce que c’est

— Tu as compris. Il y avait une organisation dans l’organisation. Et ce Virus était en passe de prendre le contrôle de son hôte. Expliquez-lui, agent Baron.

— Ce qui m’a surprise, c’est que vos amis, enfin ces messieurs, ne nous avaient indiqué que les implantations les plus anciennes de votre structure. Il n’y avait en fait que celles que vous aviez confiées à vos collaborateurs les plus proches, les fidèles, des gens que nous connaissons. Ce sont des délinquants à l’ancienne, des revendeurs de drogue, des voleurs, rarement des proxénètes et des criminels violents. Je vous passe les détails techniques, mais nous avons pu mettre en évidence deux types de cellules…

— Faites court. On se fiche des détails. Allez à l’essentiel, s’agaça Mercier.

— Euh, oui. Bien, voilà. Donc, pour être bref, ces deux messieurs avaient gardé pour eux l’ensemble des cellules où opèrent les individus les plus violents et qui sont des habitués de nos commissariats. Ça aurait pu s’expliquer simplement par la crainte des représailles…

— Faites vite !

— Mais il faut bien que…

— Non, il n’a pas besoin de connaître tout ça. Et je suis certain qu’il s’en fiche. Hein, Varco, tu t’en branles ?

— C’est vous qui voyez.

— Bon, eh bien, on est d’accord. Vos conclusions.

— Ah ! OK. En fin de compte, votre réseau est en train de passer entre les mains d’un nouveau venu sur le territoire, un homme très dangereux, un vétéran tchétchène, associé aux circuits islamistes.

Mercier observa Varco dont les traits ne révélaient rien de ses pensées. L’homme était impassible. Le flic s’agita. Il s’attendait à plus de répondant.

— Tu étais au courant ? Hein ? C’est ça que tu veux nous dire.

— Non. Je me doutais que Moukharbek ne se contenterait pas de sa part. J’ignorais qu’il s’apprêtait à me trahir. Je m’attendais à ce que ça arrive, plus tard.

— Eh bien à présent tu le sais, c’est maintenant que ça se passe. Et tu ne faisais pas partie de ses plans.

2 - Le pacte

Deux détonations claquèrent. Toufic demeura un instant à genoux, puis s’affala en avant, son visage défiguré, écrasé contre le béton poussiéreux. Une flaque de sang grossit, dans laquelle il bascula sur le côté. L’agent Baron avait tressailli et Varcolac s’était redressé sur ses jambes. Il reculait, les bras en l’air. Le lieutenant s’avançait, le revolver fumait encore, pointé vers le trafiquant.

Les derniers mots de Mercier avaient cessé de rebondir entre les murs. Une goutte d’eau martelait une cuve, à intervalles réguliers. Le vrombissement aigu d’une moto en surrégime troubla le silence. L’enquêteur se mit à déambuler, les bras dans le dos, le revolver toujours à la main. Il le regarda et s’approcha de son prisonnier.

— C’est un flingue de boss, ça, un putain de pétard.

—…

— Il y a encore tes empreintes dessus. En cherchant bien, on devrait pouvoir trouver quelques cadavres, avec des trous dans la peau creusés par ce joujou. Tu ne crois pas ?

— Je n’ai rien à dire à ce sujet.

— Et si nous allions creuser dans ton parc, du côté de Bazas, là où tu élèves des chiens-loups ?

— C’est un business légal.

— Tu as raison. J’ai un marché à te proposer, Varco.

— Ah ?

— Oui oui, un deal. Ça t’intéresse ?

— Racontez toujours.

— En l’état actuel des charges dont je dispose à ton encontre, et en attente de mieux, je peux t’arrêter pour trafics en tout genre et homicides. Je boucle tous tes potes, on débarrasse la belle ville de Bordeaux d’une jolie bande de détraqués et on assèche le marché des stupéfiants. C’est tentant, tu ne trouves pas ?

— De quoi faire kiffer un keuf, c’est sûr.

— Eh oui ! Je passerais pour un cador ; j’aurais peut-être droit à un joli poste peinard et madame Baron se verrait proposer au tableau d’avancement ; un commandement, qui sait, ou un agréable bureau. Ce serait chouette, agent Baron ?

— Effectivement.

— Effectivement ? Comment ça ef-fec-ti-ve-ment. Mais putain non ! Pas effectivement. C’est nul effectivement. On ne dit pas effectivement. Tout le monde répète ça : effectivement, effectivement… Non !

— Oh ça va !

— Tu as vu, elle se rebiffe. Tu sais qu’elle est brillante. C’est un sacré flic.

Le sourire du lieutenant Baron s’effaça. Elle ordonna ses chemises cartonnées pour se donner une consistance.

— Votre offre ?

— J’en déduis que l’option un ne te convient pas. Donc voici l’option deux. Je te relâche et tu reprends tes petites affaires. On alpague deux dizaines de bonshommes. On fait disparaître un ou deux dépôts et on démantèle un réseau de prostitution. Ça donnera lieu à de jolies photos dans la presse et mes chefs pourront se pavaner place Beauvau. On fera progresser ma collègue et j’aurais peut-être quelques bonnes nouvelles pour moi. En gros, la belle vie pour tout le monde.

— Effectivement…

— Oh non, pas toi.

Varcolac sourit à l’agent Baron, qui rougit. Mercier la regarda et pouffa.

— J’ai l’impression que tu fais de l’effet à ma collègue.

La jeune femme piqua un fard derechef. Elle se dissimula derrière le dossier, qu’elle tenait entre ses bras et soupira.

— Soyons sérieux. Voici les conditions de ce marché. Je te libère et tu reprends ton business crasseux, mais tu te places sous l’autorité du Tchétchène.

— C’est non.

— Ah ?

— Je refuse.

— Tu viens d’assassiner à nouveau. Tu es un criminel, Samaël Varcolac. Peut-être que bientôt tu seras mort.

— Mais ça ne peut pas marcher, votre truc. Moukharbek me massacrera, qu’est-ce que vous croyez ?

— Il ne te supprimera pas ; pas avec tout ce que tu auras à lui apporter. Il ne tuera pas l’homme qui l’aidera à construire la plus grosse organisation de la région et qui lui révélera ce que deux abrutis ourdissaient pour prendre sa place. Tu me comprends ?

— Vous ne connaissez pas ce malade. Il est fou. C’est la guerre qu’il va importer ici. Moi, je voulais l’envoyer à Toulouse et lui laisser la main sur l’Occitanie, le Midi…

— Il a bien prévu de contrôler tout cela et tu vas l’y aider. Mais tu le feras pour moi.

— C’est de la folie.

— Les islamistes vont mettre la main sur le crime organisé chez nous. Ce seront des Tchétchènes ou des Maghrébins, peut-être même des petits blancs comme toi, mais de bons talibans estampillés Islam radical. C’est inévitable. Ils produisent déjà la plus grande partie de la came que tu fais vendre par des gosses des cités. 87 % de la production de pavot provient d’Afghanistan. Le premier pays producteur de shit est le Maroc. Il n’y a que la coco qui leur échappe et encore ; toute la blanche passe par les Balkans et les Albanais se sont mis à produire de la poudre de synthèse très convenable. Mais tu le sais déjà. Au bout de la chaîne ce sont des petits Arabes qui distribuent tout ça au consommateur final. Le trafic d’arme, c’est eux, les putes, c’est eux… C’est à se demander comment, toi, petit plouc paumé dans une cité, tu es parvenu à survivre jusqu’à ce jour.

— Allez savoir.

— Si on assèche aujourd’hui ton marché. Dès demain, c’est un barbu qui en prendra la tête ; ton Moukhar ou un autre. Et avec tout le pognon qu’ils auront, avec l’armée de petites mains et de criminels qu’ils contrôleront, nous n’aurons plus qu’à demander l’exil en Russie, ou à nous promener en babouches.

— Mais alors, qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse, moi. Autant me buter tout de suite. Je ne vais pas arrêter ça à moi tout seul.

— Non. Toi, comme tu me parles là, tu iras en taule, où tes nouveaux copains t’apprendront tout un tas de trucs sur les joies de la soumission domestique. Tu me captes ?

Varcolac se mit à tourner en rond en marmonnant. Baron regardait les deux hommes, en silence. Elle retenait son souffle. Elle s’écarta du cadavre, dont le sang s’était répandu jusqu’à ses pieds et menaçait ses chaussures. Elle contint un spasme. Mercier lui tapa sur l’épaule.

— Ça va ? Vous tenez le coup ?

Puis il reprit sa harangue.

— Tu as raison. On ne pourra pas les contrôler. Mais toi, tu détiens la solution pour les infiltrer. Je vais te procurer les moyens de te rendre indispensable. Et, quand tu seras le bras droit du Tchétchène, tu me donneras des informations, grâce auxquelles nous ralentirons leur croissance. Et puis tu seras là pour tirer la sonnette d’alarme, en vue d’éviter le pire. Tu comprends ?

— Mais vous me demandez de me placer au service d’un boucher. Vous me condamnez à plonger dans un univers de violence extrême. Ce type est un monstre.

— Tu l’as déjà dit. Nous le savons. Et tu ne vas pas jouer les vierges effarouchées.

— Non, vous ne pouvez pas connaître tout ce qui se raconte sur lui.

— Détrompe-toi, nos services ont un dossier gros comme ça sur ses exactions en Tchétchénie. C’est un as de la torture, un champion de l’épuration. Tu t’es mis toi-même dans cette situation. Je t’offre la possibilité de racheter ta dette, en te permettant de poursuivre ta vie d’avant. C’est un sacré cadeau, ça, tu sais.

— Tu parles !

— Tu me déçois, Varco. J’attendais plus de panache de ta part. Vous voyez, Baron, là, vous vous êtes trompée sur ce type. Vous me l’aviez décrit comme un truand à l’ancienne, le genre beau mec, comme on les appelait du temps du Milieu, avec des principes et une règle de vie. Au final, ce n’est rien qu’un pauvre type comme les autres. On va l’embarquer. Vous me ferez un rapport où vous expliquerez que Tic et Tac ont tenté de le buter et qu’il s’est défendu avec son flingue, qui était planqué dans le hangar…

— D’accord ! coupa Varcolac.

— Tu disais ?

— Je veux bien. Je vais le faire.

— Ah ! Eh bien voilà. On y est. Il t’en a fallu du temps.

— Je marche, mais vous me sortez de là dès que je vous le demande. — Bien sûr. Pour qui me prends-tu ?

— Je ne sombrerai pas.

— Mais non, tu seras soutenu. Nous t’aiderons.

Mercier soupira et échangea un regard avec l’agent Baron. Un silence s’installa, juste rythmé par la goutte d’eau. L’odeur de poudre planait dans l’air et se mêlait à celle du sang.

— Alors ? Comment ça se passe ? demanda Varcolac.

— Tu te casses. Il y a une bagnole sur le parking, qui s’ouvre avec cette clé. Tu appuies sur la télécommande. Tu la trouveras. Sur le siège passager, il y a tout ce que tu as besoin de savoir, avec un téléphone mobile, un truc sécurisé, avec lequel je t’appellerai. On se donnera des nouvelles, comme de bons potes. On bouffera ensemble. Tu auras aussi affaire à l’agent Baron, qui va se charger d’un autre volet de notre opération, mais dont tu n’as pas à connaître plus. Ton flingue, je le garde. Et je te recommande de brûler le dossier qui est dans la bagnole. Nous allons faire de belles choses, ensemble.

— C’est ça.

Varcolac contourna les deux cadavres et s’éloigna, sans se retourner. Mercier sortit un colt 45 d’une poche. Il en tira deux balles dans la dépouille de Toufic. Il lui glissa dans la main l’arme de sa recrue. Il jeta celle qui venait d’aboyer auprès du cadavre de Walid.

— Phase un terminée. On passe à la suite, dit-il.

— Vous étiez obligé ? interrogea l’agent Baron.

— De les buter ? Le président Sarkozy a promis de nettoyer la zone au Karcher : je karchérise tant qu’il est encore là !

— Est-ce qu’il fallait les tuer ?

— Vous aviez une autre solution ?

— Je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas procéder de la sorte.

— Si, et c’est très exactement votre métier.

— Pas de tuer ainsi. Moi, mon job, c’est le financier, le blanchiment, le contrôle des flux.

— Un peu de terrain ne fait pas de mal.

— De là à assister à une exécution…

— Qu’en aurions-nous fait ? Même en les excluant de notre entretien, ils constituaient une menace.

— Je sais bien. Je n’étais pas prête.

— On n’est jamais préparé à ça. Ça ne m’enseigne nulle part et il n’existe aucune méthode pour l’anticiper.

— J’ai des doutes.

— Il n’est plus temps de reculer, désormais. Vous devez avancer. Vous n’allez pas avoir la pire part. Lui, en revanche, va plonger dans un océan d’obscurité, dans des fonds où évoluent les pires démons de l’humanité.

— Vous m’en avez entrouvert les portes.

— Refermez-les et gardez-en le secret, au risque d’avoir à y plonger. — C’est une menace ?

— Un avertissement. Je vous offre un verre ?

3 - Maïade

18 novembre 2018

La cafetière émit ses premiers glouglous et exhala une bonne odeur de petit matin. Gilles Misac attisait les braises, qui sommeillaient sous les cendres, dans le foyer fermé. Un chroniqueur humoristique de France Inter stipendiait l’ultralibéralisme du président Macron. L’homme déposa avec soin deux bûches et verrouilla la trappe de verre, aux contours noircis. Le chien n’avait pas même fait mine de se lever de sa couverture. Tout juste avait-il bougé une paupière et agité son bout de queue.

L’homme déverrouilla la porte d’entrée et retira le verrou du volet, qui résista. Il insista en pestant contre la flotte qui gonflait le bois. Quelque chose bloquait le battant depuis l’extérieur. Il ouvrit la fenêtre et fit glisser sur le côté le contrevent. Il se pencha et distingua un tronc appuyé sur sa façade. Il troqua ses pantoufles pour des sabots de plastique et traversa le séjour vers la baie vitrée, percée à l’arrière du bâtiment. Le froid le saisit et il frissonna, remontant la fermeture éclair de son gilet matelassé.

L’humidité glacée de la fin de nuit l’avait pénétré jusqu’aux os. L’hiver prenait de l’avance. L’obscurité était profonde et dense, sans étoile, un bloc de carbone, suintant une eau gelée. L’air était immobile, dépeuplé. Les bois alentour ne renvoyaient nul écho que celui d’un silence mortel. Une sensation de solitude infinie étouffait l’espace, qui rétrécissait autour du bâtiment. Gilles Misac le contourna, muni d’une puissante lampe torche, dont le cercle blanc dansait le long du mur.

Le rai de lumière rebondissait et baguenaudait de la maison au chemin qui l’enserrait. Il se heurta à une ombre inhabituelle. Un fût de pin dénudé traversait la cour, pour partie posé sur le pavillon d’une estafette, la tête appuyée contre le volet qui ne s’ouvrait plus. Il gisait, incongru, dans la quiétude absolue.

Le mai1, planté par les adjoints au lendemain de l’élection de Gilles Misac, avait été coupé à un mètre du sol. Il avait basculé sur sa voiture, en finissant sa chute contre l’huis. Le drapeau tricolore et les banderoles, qui l’ornaient au sommet, avaient été arrachés. Le pigeon de plastique, qui symbolisait la passion du premier magistrat pour les palombes, avait été piétiné. Le panneau « honneur à notre maire » avait été barbouillé et le mur souillé de peinture rouge : « chasseur assassin », « paloumayre, criminel », « halte à la barbarie ». Les vitres de son C15 étaient brisées, la carrosserie barbouillée et les pneus crevés.

L’élu contemplait sa maison, bras ballants, hésitant entre colère et terreur. Les aboiements du chien le tirèrent de sa torpeur. Il se rua vers le salon, d’où s’enfuirent deux ombres. Il s’interrompit au moment de les prendre en chasse : une forte odeur de brûlé se dégageait du logement. Il pénétra dans son salon, que la fumée envahissait. Des flammes dansaient dans la cuisine. Le chien hurlait.

Il dut traverser le feu naissant pour accéder à l’escalier menant à l’étage, où Séverine achevait sa nuit et où se situait aussi la chambre de leur fils, Kilian. Il hurla « Au feu ! Au feu ! » L’enfant apparut à la porte, terrorisé. « Mets des chaussures, prends un blouson et sors tout de suite par-derrière ; je vais réveiller maman, qui dort avec ses boules Quiès. »

J’étais arrivé au petit matin, alerté par un pompier. L’incendie de la maison du maire de Pompillac venait d’être maîtrisé. Des fumerolles dansaient au-dessus des poutres noircies, que les flammes avaient dévorées. L’eau ruisselait dans la pièce, aux murs souillés de suies grasses. Une mauvaise odeur de feu détrempé alourdissait l’atmosphère.

— Mais qui a bien pu faire ça, bordel de Dieu ? répétait le maire.

— Vous n’avez pas votre petite idée, monsieur Misac ?

— Mais non ! Que voulez-vous ? Ici, on est une communauté. Tout le monde se connaît. Quand on a des reproches à formuler, on vient se les dire en face ! Et c’est quoi ces conneries d’insultes ?

— Eh bien, ça ressemble fort à des slogans animalistes, si vous voulez mon avis.

L’homme me regarda, comme si je venais de proférer une grossièreté.

— Animaliste, animaliste, mais c’est quoi ce truc encore ? Il n’y a pas de ça chez nous. Qu’est-ce que vous croyez ?

— Je pense que vous vous trompez. C’est une sensibilité qui se développe, y compris dans nos petits villages.

— Sensibilité ? Sensiblerie oui ! Et alors ? Est-ce que ça justifie de ficher le feu chez le maire et de lui couper le mai, au risque de tuer tout le monde dans la bicoque ?

— Votre épouse et votre fils vont bien ?

— Ils sont chez mes beaux-parents, qui habitent dans le centre, près de l’église. Je pense qu’on va passer un peu de temps chez eux.

— Comment se fait-il que vous n’ayez rien entendu ? Ils ont dû être bruyants, en abattant le mai.

— Les chambres se trouvent de l’autre côté. La cuisine a été ajoutée plus tard, vous voyez. Et c’est tant mieux, puisque, du coup, le reste de la maison n’a pas été trop esquinté.

— Les personnes que vous avez entrevues, elles sont parties en voiture, vous pensez ?

— Je n’en sais rien, moi. Je me suis précipité à l’intérieur, pour sauver ma famille. Je n’ai rien entendu.

— Vous avez des nouvelles de votre ami, Laurent Sidrac ? Est-ce que ça ne pourrait pas avoir un lien ?

— Non, je n’ai pas d’informations. Je m’étais levé tôt, pour passer à l’élevage et nourrir les volailles, au cas où il ne serait pas rentré. Je suis presque certain qu’il lui est arrivé quelque chose. La palombière2 était abandonnée, les appeaux avaient disparu et sa bagnole était toujours là.

— Ce n’est pas une pratique habituelle.

— Surtout lui qui avait passé tout l’été à préparer la saison.

— Mais que disent les gendarmes ?

— Ils considèrent que c’est un adulte et qu’il est encore trop tôt pour conclure à une disparition inquiétante et déclencher des recherches.

— Trois jours, c’est trop tôt ?

— C’est ça, trois jours que le mec n’est pas rentré s’occuper de son élevage et de sa palombière. Trois jours que sa voiture a été découverte, abandonnée dans les bois, et ce n’est pas une disparition inquiétante.

— C’est surprenant, pour le moins. Mais ce n’est pas le genre du commandant Larcenaire.

— Vous avez raison. Lui, il aurait tout de suite passé la région au peigne fin. Mais il est parti, c’est le nouveau, là, comment s’appelle-t-il ?

— Je ne l’ai pas encore rencontré…

— Texier, ou Mercier, je ne sais plus.

— Mercier, je crois, Félix Mercier, si je me souviens bien du communiqué de presse de la Gendarmerie.

— Oui Mercier. Si vous voulez mon avis, une tête de con ! Il m’a pris de haut. Il n’a rien écouté. J’ai commencé à lui expliquer ce que c’était que la palombière, quelle importance ça avait pour Laurent ; il a coupé court en me répondant qu’il savait très bien de quoi il retourne, et que ce n’était pas la première fois qu’un type s’offrait une virée à la Jonquera, après une journée à picoler sans voir passer un pigeon. Il m’a dit ça comme ça, en se marrant.

— Il a peut-être raison pour la balade au bordel, c’est déjà arrivé ; mais je n’ai jamais entendu raconter d’histoire de paloumayre, manquant à ses obligations à l’égard de ses appeaux, pour se rendre aux putes, y compris au temps du Poteau, quand les maisons closes étaient à quelques minutes d’ici.

— Moi non plus. Et, quand bien même, il aurait pris sa voiture !

Le chien grogna et s’agita. Il regardait en direction des bois, dont la lisière se situait à une quinzaine de mètres. Son maître tenta de le calmer, sans y parvenir. L’animal se précipita vers la ligne d’arbres, à laquelle il s’arrêta net, redoublant d’aboiements. « Max, derrière ! Viens là ! » Le dratar grondait de plus belle et aboyait. Je le rejoignis. Le chien de chasse manifestait une excitation inhabituelle. J’avançai avec prudence dans le couvert. Les arbustes masquaient la visibilité, dans le jour naissant et embrumé.

Un bruit de branches brisées et de feuilles foulées me surprit sur ma gauche. Je courus dans sa direction, déclenchant un départ à ma droite. Une silhouette humaine, vêtue de noir et encagoulée, traversa mon champ de vision. Le temps de décider derrière quel gibier m’élancer, j’avais été devancé.

Le maître des lieux m’attendait à la lisière, inquiet :

— C’était quoi ? Des sangliers ?

— Des êtres humains, deux…

Un puissant moteur démarra non loin, puis accéléra en s’éloignant.

1) Après chaque élection municipale, il est de coutume dans les Landes de Gascogne que les amis du maire plantent un mai, lors d’une cérémonie baptisée maïade. Il s’agit le plus souvent d’un tronc de pin dont la tête est conservée et ornée d’une couronne, à laquelle sont fixés quelques objets symbolisant les passions du nouvel élu. Il est aussi agrémenté de rubans tricolores. Le mai demeure le plus souvent tout le temps de la mandature.

2) La chasse à la palombière est une tradition du sud ouest. Elle consiste à attirer des vols de palombes, des pigeons ramiers, durant leur migration vers le sud de l’Europe. Les paloumayres, les chasseurs de palombes, font se poser les oiseaux à portée de tir en actionnant des appeaux, des pigeons dressés, disposés à la cime des arbres et aux branches intermédiaires. La plupart des paloumayres s’efforcent de capturer les oiseaux vivants en les amenant jusqu’au sol pour les piéger avec un filet qu’ils rabattent. La palombière est aussi un lieu de convivialité où l’on se retrouve pour partager des repas et des instants en pleine nature.

4 - Traque

Laurent Sidrac ignorait depuis quand il était enfermé là. Il était confiné dans une chambre aveugle, dotée de tout le confort, à l’exception de moyen de communication. S’il avait dû s’en tenir à la périodicité des repas, il aurait affirmé entamer sa huitième journée d’incarcération. Mais la cadence des services et celle de l’alternance entre la nuit et le jour n’entraient pas en résonance avec son rythme naturel. Il se sentait déboussolé. Ses geôliers n’exigeaient de lui que de terminer tous ses repas et de dormir ; il était bien traité. Les menus étaient variés et la cuisine plutôt fine. Une musique douce agrémentait les débuts de soirée, peu de temps avant l’extinction des feux.

Ses ravisseurs l’avaient capturé en douceur, tandis qu’il achevait de soigner ses appeaux pour la nuit, après une journée infructueuse à la palombière. Le jour s’était levé sous des hallebardes ; la pluie avait été chassée vers midi, par un fort vent de sud-est. Pas un vol n’avait égayé un ciel bas et gris. Son copain, Gilles Misac, l’avait abandonné, peu de temps avant la tombée du jour. Il avait nourri ses pigeons domestiques, un par un, et il s’apprêtait à les disposer dans leur volière.

Il avait été endormi au chloroforme et s’était réveillé dans ce lieu trop calme. Il s’inquiétait pour ses oiseaux, les précieux auxiliaires de sa passion, la chasse à la palombe, mais aussi ses poules pondeuses, alignées en batterie dans son élevage. Et que pouvaient bien lui vouloir ces inconnus, dont les voix déformées lui intimaient de se lever, de s’alimenter, de se coucher, de dormir, de manger à nouveau ?

Ils lui avaient promis ce soir une journée du lendemain différente des précédentes. « Vous avez été un pensionnaire docile, Monsieur Sidrac. C’est important, la docilité, n’est-ce pas ? Vous serez récompensé demain. Surtout, dormez bien. » Il s’était couché, impatient du réveil. Il avait passé une mauvaise nuit. Le repas avait été soigné, plus que de coutume ; mais, comme à chaque fois, exclusivement végétal. C’était là le principal reproche qu’il aurait formulé à ses hôtes, avec l’absence de promenade. La forêt lui manquait. Il avait besoin de humer l’odeur des pins quand l’air est tiède, celle de l’humus, d’où pointe le bolet. Il lui avait semblé entendre le bruit du vent dans les branches et le sifflement, si caractéristique, du vol de l’oiseau bleu, en s’enfonçant dans le sommeil.

La voix nasillarde et métallique le réveilla sans ménagement : « Monsieur Sidrac. Nous avons disposé votre équipement sur votre chaise. Nous vous demandons de vous en vêtir. » Une combinaison orange était en effet pliée sur le siège. Une paire de chaussures de sport et des chaussettes étaient alignées au pied de son lit. « Assurez-vous d’être à votre aise. Vous allez être autorisé à sortir. » La perspective de prendre l’air surpassa son appréhension à endosser des effets qui ressemblaient à un uniforme de reclus. Il se tint à disposition, assis sur le rebord du lit, tentant d’imaginer le paysage hors les murs.

Une vibration et un déclic attirèrent son attention vers la porte. Elle s’était entrebâillée. « Sortez, je vous prie, Monsieur Sidrac ! » Laurent s’exécuta, méfiant. Il passa sa tête, avant d’avancer d’un pas dans un couloir sans décoration, éclairé par un néon, et ouvrant sur une meurtrière, barrée par une forte grille. À sa droite, trois portes identiques à celles de sa chambre ; deux autres à sa gauche. Le mur d’en face était de ciment brut, dépourvu d’ouverture. « Merci d’emprunter le corridor sur votre main gauche. Puis vous tournerez à droite. »

Au bout du couloir, à droite, se trouvait une porte qu’il n’avait pas vue. Elle coulissa en silence, lui autorisant l’accès à une grande forêt. « Vous êtes libre, Monsieur Sidrac. Nous espérons que vous avez apprécié notre hospitalité. Nous avons fait en sorte de vous rendre ce séjour agréable. Nous l’avons voulu conforme à l’attention que vous portez à vos poules. Prendre soin de ses poules c’est important, vous ne pensez pas ? Vous ne l’avez pas oublié ? Non. Je lis sur votre visage que vous vous souvenez de ça. Cette promenade vous est offerte en mémoire de toutes les poulettes dont vous vous êtes occupées. Il ne tient qu’à vous qu’elle trouve une issue heureuse. » L’éleveur fut pris d’un tremblement. Une vive angoisse lui transperça le ventre et le submergea. « Qu’est-ce que vous me voulez ? Je suis où, là ? » Il tenta de revenir dans le couloir ; la porte était à nouveau close. Le haut-parleur grésilla.

« Il est temps pour vous de rencontrer votre destin, Monsieur le prédateur. Nous vous offrons l’occasion unique de vous confronter au concurrent ultime. Vous sentez-vous prêt ? » Laurent Sidrac avança d’un pas, puis de deux. Il contourna la façade du bâtiment, gris et sale, et en fit le tour. Toutes les fenêtres avaient été murées de fraîche date. Le toit était recouvert de tôles. Des haut-parleurs et quelques caméras de surveillance étaient disposés à chaque angle. Ses jambes tressaillaient ; la terreur le gagnait. « Vous serez à armes égales, vous et les hôtes de ce bois, chacun avec celles dont Dame Nature a bien voulu le doter sur cette terre. Bonne chance, Monsieur Sidrac. Nous allons observer vos exploits avec un grand intérêt. »

Le paloumayre3 reprit ses esprits. Il respira avec force, par trois fois. Le soleil était invisible dans le ciel ; il décida de s’orienter à l’aide des mousses sur les arbres. Elles poussent en général au nord, là où les troncs sont à l’abri de la lumière. Il choisit de faire route vers le sud. Afin de ne pas tourner en rond, il se fixait un repère, aussi éloigné que possible, qu’il renouvelait à chaque étape. Il avança ainsi, sans se hâter, mais d’un pas résolu. Il s’étonna de la pauvreté de la faune, dans ce massif forestier pourtant riche et varié en matière de végétation. Il se l’expliqua en supposant qu’il était excessivement chassé. Il pensa en avoir confirmation, en devinant au sol une forte concentration d’empreintes de chiens. « Une sacrée meute, se dit-il. Des grands chiens. De très grands chiens ! » Cette trouvaille le rassura ; il hâta le pas.

Il se heurta à une robuste clôture, élevée, dotée d’un retour agrémenté de barbelés. L’ensemble mesurait bien trois mètres. Les poteaux de ciment étaient espacés de cinquante pas ; chaque portion de grillage comportait une inscription blanche « DANGER ! » sur fond rouge, ornée d’éclairs. Le mur électrifié se perdait, au loin, des deux côtés. Il distingua, dans la terre, des traces de pas d’homme ; non pas des marques de semelles de bottes, crantées, mais des empreintes de chaussures de sport, identiques à celles qu’il portait à ses pieds. Et celui qui avait laissé cette voie courait ; son talon marquait la terre en profondeur. Il allait à grandes enjambées. Des traces de pattes de chiens recouvraient, par endroits, celles de l’homme. Cette meute-là ne menait pas un chasseur ; elle poursuivait une proie.

Laurent comprit, à cet instant, qu’il était le gibier. Faisant fi de la menace explicitée par les pancartes, il choisit d’escalader le grillage, après l’avoir effleuré, par prudence. Parvenu aux fils barbelés, il hésita sur la stratégie à privilégier pour franchir l’aplomb. Il tenta de se faufiler ; une violente décharge électrique le projeta en arrière et il tomba au pied d’un arbre. Une sirène hurla, à trois reprises dans le silence de la forêt. Il se releva, en s’appuyant au chêne qui avait arrêté sa chute. La cinquantaine sportive, il pratiquait un peu de VTT et des courses d’orientation, avec un club de son village, mais seulement hors saison de chasse. Il résista à l’envie de longer l’enceinte, à la recherche d’une faille. Elle paraissait neuve ; un large chemin l’encadrait de part et d’autre.

Il décida que son salut résiderait dans sa capacité à affronter la meute. Il connaissait les chiens ; il lui suffirait de se doter d’un bon bâton et il saurait y faire face. Il déambula sous la futaie, à la recherche d’un abri potentiel et de quoi se fabriquer un gourdin. Il aboutit à une clairière, au centre de laquelle siégeait un tronc, majestueux et torturé. Ses branches le conviaient à se réfugier dans leur repli. Il se baissa vers une perche de bois de frêne, pour s’en saisir, et c’est là qu’il aperçut le premier. Il était immense et gris ; ses pattes paraissaient démesurées. Ses oreilles étaient pointées en avant, au-dessus d’yeux jaunes ; son museau menaçant était fendu d’un rictus, dégageant une mâchoire acérée.

L’animal progressa hors de l’ombre de la sylve et sa meute lui emboîtait le pas. Ils avançaient sans crainte, confiants dans l’issue de cette confrontation avec le bipède. Le chasseur se retint de tourner les talons ; il se campa sur ses jambes, bras écartés. Il agita la longue perche devant lui en criant : « Aaaallez ! Allez, hé hé ! Ya, ya ! » Il tapait du pied et avançait ainsi, s’efforçant de prendre le pas sur l’animal. Celui-ci marqua un temps d’arrêt, puis recula, surpris. Le chef de horde tourna la tête d’un côté, puis de l’autre. L’éleveur crut avoir eu raison des fauves, lorsque quelques-uns se défilèrent dans l’ombre. Le grand mâle le jaugeait à distance, encadré de deux acolytes ; Laurent s’activa de plus belle ; un regain d’espoir l’animait. Il n’avait plus en tête que d’effrayer les bêtes et d’atteindre l’abri du chêne multicentenaire.

Le grand loup gris esquissa un pas de côté. La bande bondit sur sa proie de toute part. Elle l’avait encerclée, sans cri ni grognement. L’homme n’eut pas même le temps d’asséner un seul coup aux animaux qui le submergèrent. Ils le déchirèrent debout et il s’effondra, muet. La curée fut de courte durée ; quelques louveteaux se disputèrent un bout de jambe. Le grand mâle se tailla la part du roi ; le reste de la meute respecta l’ordre de préséance. En quelques minutes, il ne demeurait sur le sol souillé de sang, au milieu des feuilles mortes foulées, que des tripes et quelques os blanchis. Le crâne, dont un œil était resté dans son orbite, était tourné vers le ciel, vide et froid. Ce regard exprimait la peur primale, la terreur fondatrice de l’humanité, confrontée à sa survie.

Une caméra fichée dans un tronc, en hauteur, fixait la scène. Un drone la survola. Il accompagna les carnassiers repus jusqu’à la lisière et s’éleva au-dessus des cimes. Dans leur cabine de contrôle aux multiples écrans, deux hommes à blouse blanche échangèrent.

— Ils sont prêts.

— Oui, je crois.

— Celui-là m’a déçu.

— Tu l’avais bien nourri.

— Je soigne nos enfants.

3) Le paloumayre est le pratiquant de la chasse à la palombe.

5 - Fracture

Les genoux fléchis, les pieds plantés dans l’herbe gorgée de pluie, j’étais tout entier tendu dans l’effort. Le visage de mon vis-à-vis m’apparaissait, torturé. Prises en étau, comprimées, ses joues rougies lui donnaient l’air d’un poupon étouffé. L’eau ruisselait sur son front maculé de terre noire ; son regard n’exprimait rien. Je répondis d’un effort supplémentaire, des cuisses et des mollets, aux pressions ressenties au bas du dos. Ma colonne luttait contre une force qui s’employait à me ployer les reins. Je devais rester droit, appuyer en direction de la tête congestionnée qui me fixait.

« Poussez ! Putain, poussez ! » encourageait une voix rauque, essoufflée. Les crampons glissaient dans la boue. Je ne voyais plus que le sol, d’eau jaune et de terre retournée ; je poussai une fois encore, dans le rythme de mes compagnons de joug. « Petit ! » annonça le huit adverse, dont l’attaque rencontra notre défense aussi sec.

Je me précipitai vers l’enchevêtrement de maillots boueux, de troncs, de jambes et de bras, reconstitué à quelques pas de la mêlée à peine achevée. L’autre était là, avec sa tête de brute, emmaillotée dans un casque noir, la face maculée, penchée au-dessus du ruck. Une main cramponnée à un coéquipier couché sur le côté, une autre fermée sur l’épaule d’un gaillard tout autant résolu que lui, il nous défiait. Le temps était à la confrontation impitoyable.

La balle avait quitté le domaine des gros et volait de mains en mains vers l’aile. La ligne des trois quarts adverses avançait comme des chevau-légers à Wagram. Un défenseur parvint à accrocher l’avant-dernier attaquant, qui passa les bras. Son arrière reçut l’offrande, accéléra après un piétinement, et franchit la ligne, sans affronter d’autre obstacle que les trous d’eau du terrain défoncé. Il planta l’olive entre les poteaux, et s’arrêta, les mains aux hanches. Ses coéquipiers applaudirent.

Après une relance hasardeuse, mes partenaires s’interpellaient, agacés d’un turn-over. Le porteur de ballon adverse avait roulé au sol, protégé par deux piliers et par mon vis-à-vis. Je pris mon élan. En cinq foulées, j’arrivai sur le ruck. Mon adversaire se redressait, l’abdomen en offrande. La balle était là, sans protection, n’attendant qu’une enjambée pour changer à nouveau de camp. L’impact déséquilibra les défenseurs. Je franchis le tas de joueurs au sol, plaçant la balle à disposition de mes camarades de combat.

Un genou emplit soudain mon champ de vision, puis plus rien : un voile noir. Je ne vis pas notre 10 s’emparer du viatique d’un geste sûr, effacer trois défenseurs et aplatir en terre promise. Mes coéquipiers célébrèrent l’exploit, les mains aux genoux ou aux hanches, aspirant un air incisif, mêlé de grosses gouttes. Des rais de pluie hachaient le matin ; la buée des haleines se perdait dans l’eau du ciel. Un pilier se redressa, yeux mi-clos, et applaudit. C’est un adversaire qui prévint : « oh ! Les gars ! Votre pote, il est en apnée, là ! »

Je gisais à plat ventre, le visage enfoui dans une flaque de gadoue. Le premier, Bernard, dit « le barbare », robuste pilar, s’agenouilla et me roula sur le côté. Ma figure était noire de boue collée. Les voix me parvenaient déformées, métalliques ; les gouttes de pluies frappaient mon maillot. J’ouvris les yeux dans une complète obscurité ; une peur panique s’empara de moi. Je m’agitai en criant : « Merde ! Je ne vois plus rien. Putain ; c’est quoi ? Qu’est-ce qui se passe ? ». Laurent, dit le doc, assistant vétérinaire de son état, posa sa main sur mon front : « attends ! Attends. Tu as de la terre sur la gueule ! » Il fit signe à La Bigne, dont plus personne ne se souvenait du prénom, et qui se désaltérait à un cubitainer marron : « vas-y, verse-lui de la flotte ; doucement. Là… »

L’eau dessina des lignes blanchâtres au milieu de la terre et me dessilla ; le sang se mit à couler. Encore sonné, je cherchais à me libérer les yeux de l’emprise de la boue. Bernard me retint : « Non attend ! Tes mains sont dégueulasses ! » « Ah ! » fis-je, écartant les paumes, sur lesquelles La Bigne versa le reste du contenu du cubi. « Et tu dois avoir le nez pété », suggéra le doc.

Le Barbare me prit sous l’aisselle sur son épaule. L’environnement dansait devant moi. Un adversaire vint nous aider. « C’est moi qui ai dû te mettre un coup de genoux, dans le ruck… » s’excusa-t-il… Bernard lui lança un regard soupçonneux : « on l’amène aux douches. » Puis, s’adressant à l’équipe : « Je vais m’en occuper. Je quitte le terrain ; de toute façon je suis cuit. »

À mon retour au club-house, recousu, le nez emmailloté de gaze, un œil gagné par un début de coquart, je reçus une ovation des deux équipes attablées autour d’une garbure. « Ouah anqui4 ! Déjà que tu n’étais pas beau ! » « Heureusement que tu avais le nez devant, sinon, le pète, tu te le prenais dans la gueule ! » Sous les quolibets amicaux, je m’assis à la tablée et me retrouvai en face de mon adversaire du jour.

— Alors ? C’est cassé ? demanda Bernard le Barbare.

— Oui. C’est fracturé, déplacé et ouvert. Ils ont remis tout en place et recousu ; six points, résumai-je.

— Franchement, désolé, glissa le voisin d’en face.

— Quoi ?

— Désolé… répéta-t-il, gêné, en désignant son nez.

— Je comprends que tu sois navré. Je le serais aussi. Mais il n’y a pas de quoi, c’est le jeu.

— Oui, mais c’est toujours un peu gênant, de péter le pif d’un type.

— Ce n’est pas comme si c’était la jambe. Ça ne va pas m’empêcher d’aller au boulot demain, relativisai-je.

— C’est ça, La Presse ! Surtout, ce n’est pas comme si tu étais mannequin, ricana Bernard.

Une assiette de garbure fumante et un verre de Graves rouge accompagnèrent ce constat et les ricanements des convives. Je fus invité à arroser ma première fracture du nez, puis l’essai de la victoire, auquel avait présidé mon déblayage, et, enfin, la bagarre générale qui avait, en toute logique, couronné cette succession d’exploits rugbystiques. L’arbitre avait été contraint de siffler la fin du match, juste après mon départ pour la clinique, soit à quinze minutes du temps réglementaire.

Ainsi va le rugby : les légers désaccords exprimés entre adversaires semblaient résolus. Les deux équipes s’étaient mélangées autour de la table. Ce qui me valait de me dîner face à celui qui m’avait expédié aux urgences.

— La Presse ? Tu es journaliste ? m’interrogea-t-il.

— Ouais, répondis-je, en le regardant au-dessus de mon verre.

— On va encore parler de maltraitance policière à l’encontre des médias, s’esclaffa-t-il, en se retournant vers son voisin de droite.

— Tu es flic ? interrogeai-je.

— Gendarme.

— Ah bravo ! Territoriale ? Mobile ?

— Je suis à la brigade de Bazas.

— Je suis à l’Insolent de Gironde. On ne s’est jamais vu.

— Je viens d’être muté. Je suis le nouveau commandant.

— Tu es donc le capitaine Félix Mercier ?

— Oui. Soi-même. Et tu es ?

— Philibert Fontaine, rédacteur en chef. Nous allons être amenés à nous revoir.

Notre président entonna un chant basque, repris en chœur avec autant d’approximations que de conviction. L’Armagnac était de sortie. J’avais pris du retard sur l’hydratation de mes camarades. Je me gardai de les rattraper. Aux premières paillardes, le Barbare avait piqué du nez dans son assiette. Il avait envoyé un SMS à son épouse, qui ne manquerait pas de nous traiter de poivrots et de trinquer avec nous, avant d’embarquer son homme.

Ces moments de relâche, les trois mi-temps, constituaient ma soupape de décompression. J’avais besoin de ma régression hebdomadaire. Il me fallait ma dose de tampons et de testostérone, de rigolade, de camaraderie et d’excès. La quarantaine passée, absorbé par mon travail, je dévorais mon rugby comme une gourmandise.

Les lendemains de match sont toujours compliqués ; on ne récupère jamais aussi vite à 40 ans passés qu’à 25, pas plus des deux premières mi-temps, que de la troisième. Je me levai à la peine, le corps meurtri et l’esprit embrumé. Le pansement sur mon nez me remémorera ma mésaventure, avant même l’épreuve du miroir. Celui-ci me révéla que l’hématome était descendu autour des yeux. J’avais l’air d’un poivrot passé à tabac. Je me préparai à devoir expliquer qu’un gendarme m’avait démoli d’un coup de genou, à chacun des interlocuteurs que la semaine à venir placerait sur ma route.

Je remuais mon café, en consultant les premiers messages de la journée sur mon mobile. Le site Internet du journal avait bien tourné durant le week-end : l’actualité avait eu du talent. Dans la nuit de samedi à dimanche, ou plutôt très tôt dans la matinée, les gendarmes avaient réveillé un fêtard stationné en plein milieu de la chaussée. Tous feux éteints, moteur arrêté, le gars dormait à poing fermé, lorsque la maréchaussée l’avait tiré de son sommeil éthylique. Ça aurait pu être un de mes compagnons de fiesta.

Plus en amont dans la soirée, une femme d’une vingtaine d’années avait été victime d’une agression à la terrasse d’un café. Elle sirotait un demi en fumant, attendant son petit ami, lorsque trois jeunes s’en étaient pris à elle. Ils étaient en train de l’injurier lorsque le fiancé était arrivé et avait commencé à distribuer des baffes. Il serait venu à bout des trois talibans en herbe, si deux de leurs congénères ne s’étaient joints à eux. Les amoureux avaient fini aux urgences, avec de multiples contusions.

Sur les réseaux sociaux, des tenants du très bien vivre ensemble s’écharpaient avec des opposants à l’immigration. J’y effaçai deux appels au meurtre et trois injonctions à pratiquer la sodomie. Une militante associative, bien connue dans la région et notoirement hostile à tout, y interpellait « les journalistes inconscients, dont la putasserie présumée exploitait la misère humaine, au bénéfice du grand capital et des colonnes fascisantes, tapies dans les recoins du Net. »

4) Anqui est une expression familière qui ponctue fréquemment les conversations gasconnes. Si d’aucuns tentent de lui trouver une signification plus convenable, c’est très probablement un racconrci de enc…é.