Inhaltsverzeichnis

Das Buch

Die Autorin

Lieferbare Titel

I

II

Copyright

HEYNE<

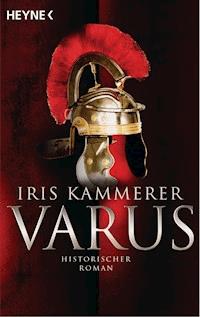

Das Buch

Arminius war Varus’ engster Vertrauter. Der Germane war unter Römern aufgewachsen und hatte in der römischen Armee Karriere gemacht. Wie können einige germanische Fürsten dann behaupten, dass er eine Verschwörung plant? Erst als die römische Armee in einen grausamen Hinterhalt gelockt wird, beginnt Varus zu verstehen, was er nicht verstehen will - und was nicht nur sein Leben zerstören kann, sondern das unzähliger Männer, Frauen und Kinder.

Iris Kammerer verbindet das spannende Schicksal des Varus und actionreiche Kampfszenen mit dem berührenden Lebensweg der germanischen Sklavin Thiudgif und des römischen Schreibers Annius. Beide blicken dem Verrat ins Auge und riskieren ihr Leben, um andere zu retten.

Nach der faszinierenden »Cinna«-Trilogie begeistert die Erfolgsautorin mit einem neuen großen Roman.

Die Autorin

Iris Kammerer, 1963 in Krefeld geboren, arbeitete nach dem Studium der Klassischen Philologie und Philosophie als Texterin, Redakteurin und Beraterin. Seit 2004 ist sie freie Autorin. Bisher erschien die erfolgreiche Trilogie um den römischen Offizier Cinna (Der Tribun, Die Schwerter des Tiberius und Wolf und Adler) sowie der im Mittelalter angesiedelte Roman Der Pfaffenkönig. Iris Kammerer lebt zusammen mit ihrem als Sachbuchautor tätigen Mann Helmut Kammerer in Marburg.

Lieferbare Titel

Der Tribun - Die Schwerter des Tiberius - Wolf und Adler

VARUS QUINTILIUS INLUSTRI MAGIS QUAM NOBILI ORTUS FAMI-LIA, VIR INGENIO MITIS, MORIBUS QUIETUS ET CORPORE ET ANI-MO IMMOBILIOR, OTIO MAGIS CASTRORUM QUAM BELLICAE AD-SUETUS MILITIAE […].

VARI CORPUS SEMIUSTUM HOSTILIS LACERAVERAT FERITAS; CA-PUT EIUS ABSCISUM LATUMQUE AD MARBODUUM ET AB EO MIS-SUM AD CAESAREM GENTILICII TAMEN TUMULI SEPULTURA HO-NORATUM EST.

(Velleius Paterculus, Römische Geschichte 2,117,2; 119,5)

I

Je weiter man sich entfernt von den inneren Regionen des Erdkreises rings um Unser Meer und in die äußeren Gebiete vordringt, wo der Oceanus in schier unendlichem Wellen ring die Lande umschließt, umso wilder werden die Menschen und Tiere, die dort leben. Titus Annius ließ missmutig den Blick über den vielköpfigen Volkshaufen schweifen, atmete den fremdartigen Geruch. Die Leute drängten sich auf dem Gerichtsplatz, ihre kehligen Stimmen rauschten wie Brandung. Wenn Annius die Augen schloss, beschenkte ihn sein Gedächtnis mit der Erinnerung an den salzigen Duft des Hafens seiner Heimatstadt Tarraco. Er sehnte sich nach den Gestaden des Meeres, das im Herzen des Erdkreises lag, fern von diesem unwirtlichen Land unweit des Randes der Welt.

Ein spöttischer Ruf schallte über den Platz, der von einem zornigen Blaffen beantwortet wurde. Immer mehr Stimmen brüllten. Die Menge wogte. Annius reckte den Hals, um Ausschau zu halten, sah dennoch nichts als helle und braune Schöpfe, dazwischen die bunten Kopftücher der Weiber. Ein Blick auf den Stand der Sonne über den Hügeln im Osten verriet ihm, dass gleich der Statthalter erscheinen würde, um Recht zu sprechen. Eine kleine Gruppe bahnte sich durch das Gewühl den Weg zum Podium, wo acht Soldaten in Reihe vor den Richterstühlen standen und mit ausdruckslosen Mienen über die Menschen hinwegstarrten.

Annius las die Anspannung aus ihren Zügen und ihrer Haltung. Er wusste, was es bedeutet, einen solchen Volkshaufen vor sich zu haben, der sich binnen eines Wimpernschlags in eine reißende, alles zermalmende Bestie verwandeln konnte. Das Echo von Schlachtenlärm, das aus den Tiefen seiner Erinnerung empordrang, mischte sich in die fordernden Rufe einiger Barbaren auf dem Platz. Annius spürte das sachte Ziehen im Knie, die Narbe, die ein Fremdkörper geblieben war, als steckte noch ein Stück Holz oder Eisen darin. Die Verletzung hatte ihm immerhin ein Paar Armreifen, eine üppige Sonderzahlung und, weil man zunächst angenommen hatte, dass er zum Kämpfen nicht mehr tauge, den Posten eines Schreibers mit doppeltem Sold eingebracht. Hätte ihm dieser dreimal verfluchte Wilde nicht den Spieß ins Bein gerammt, säße er jetzt mit seinen Kameraden von der Vierzehnten Legion in Mogontiacum beim Würfelspiel.

Zwei Lictoren betraten das Podium, über den Schultern die Rutenbündel, aus denen ein Beil ragte, und verkündeten lauthals das Eintreffen des noblen Publius Quinctilius Varus, Legat des Augustus im Range eines Praetors. Annius straffte sich unwillkürlich. Die Menschen auf dem Gerichtsplatz verstummten, reckten die Hälse, riefen einander den Namen des Statthalters zu, riefen ihn an, ihre Stimmen schwollen zu einem gellenden Heulen, bis die Lictoren sie mit einem scharfen Zischen zur Ruhe brachten.

Varus erwiderte die Begrüßung mit einer leichten Neigung des Kopfes, bevor er sich auf dem prachtvoll gepolsterten mittleren Sessel niederließ. Er trug einen Mantel mit aufwendiger Stickerei und einer goldglänzenden Fibel; der breite Purpurstreifen wies ihn als Senator aus, der ebenso purpurne Saum als Gesandten. Schütteres graues Haar und scharfe Falten in seinem Gesicht verrieten sein fortgeschrittenes Alter. Während sein Gefolge sich hinter ihm sammelte und die beisitzenden Richter ihre Plätze einnahmen, eilte ein kleiner Bediensteter um den Statthalter herum und legte ihm den Mantel zurecht, damit die Zeichen seines Ranges gut zur Geltung kamen. Schmunzelnd beobachtete Annius das geschäftige Treiben des Sklaven, dessen Hände Varus schließlich wegwischte wie lästige Fliegen. Indessen war der Barbar, der sich zuvor lautstark seinen Weg durch die Menge gebahnt hatte, vorgetreten, bis ihn die Wachtposten daran hinderten, auf die Bühne zu steigen.

»Wie ist dein Name? Wie lautet deine Klage?«, rief einer der beiden Lictoren, und sogleich trat ein Gefreiter vor und wiederholte die Fragen in der Sprache der Barbaren.

Vertraut mit den Sitten römischer Rechtsprechung, aber inzwischen auch mit einigen der hiesigen Gebräuche, bemerkte Annius, dass der Statthalter dem Mann offenbar eine Brücke zu schlagen versuchte. Als die Wachtposten der Menge mit Handzeichen befahlen zurückzuweichen, machten die Menschen Platz. Der Barbar löste die vor der Brust verschränkten Arme und setzte zu einer Rede in seiner Muttersprache an. Nur mit Mühe konnte Annius den Worten des Klägers folgen, zudem fiel es ihm schwer, seine Aufmerksamkeit bald dem Redner, bald dem Übersetzer zuzuwenden. Der Mann war ein Kleinfürst - seinen Namen hatte Annius nicht verstanden -, Herr über ein Gau, zugleich ein Veteran, der in Pannonien seine Männer gegen die Aufständischen ins Feld geführt hatte. Er wies auf den bronzenen Ehrenreif um seinen Hals, zeigte seine Narben, sprach von Steuerpächtern, die seine Leute drangsalierten und aberwitzig hohe Abgaben forderten. Zuerst habe man Vieh zusammengetrieben, dann seien Menschen verschleppt worden, Kinder. Hier und da ertönten Schreie, alle Blicke richteten sich auf den Statthalter und obersten Richter.

»Das hätte er besser in einem Gespräch unter vier Augen vorgetragen«, murmelte jemand hinter Annius, als der Kläger geendet hatte.

Annius drehte sich um und erkannte seinen Stubengenossen Sabinus, Gefreiter wie er, und einen weiteren Schreiber. Während er sich noch wunderte, dass gerade diese beiden ihren freien Tag damit verbrachten, Gerichtsverhandlungen beizuwohnen, schob sich Sabinus neben ihn.

»Worum geht es?«

»Die Steuerpächter mal wieder«, erwiderte Annius. »Das Übliche.«

»Wenn die Barbaren zahlen, passiert ihnen nichts«, brummte Sabinus. »Wer den Kampf verloren hat, zahlt - das war schon immer so und das bleibt auch so.«

Annius setzte ein überaus freundliches Lächeln auf. »Seit wann, sagtest du, bist du nicht mehr bei der kämpfenden Truppe?«

Sabinus stutzte, musterte ihn stirnrunzelnd, dann lachte er, wobei er ein paar Zahnlücken entblößte, und tätschelte Annius’ Schulter. »Du hast eine nette Art, mich einen Sprücheklopfer zu nennen.«

Erheitert richtete Annius seine Aufmerksamkeit wieder auf Kläger und Richter. Ein Schreiber, der am Rand der Bühne auf einem Schemel kauerte, hielt den Griffel über der Wachstafel auf seinen Knien und wartete. Am Vortag hatte Annius an dieser Stelle gesessen, während geringere Richter über unwichtige Streitigkeiten geurteilt hatten.

Nachdem der Übersetzer sich mit einer knappen Verneigung zurückgezogen hatte, saß Varus reglos auf seinem Stuhl, mit der Rechten das Kinn reibend; auf einen Wink seines Fingers hin trat ein unscheinbarer Mann an seine Seite. Ohne den Kläger aus den Augen zu lassen, unterhielt Varus sich leise mit seinem Berater, nickte bedächtig, während er sich mit den Fingerspitzen über die Lippen strich und die Stirn in einen Fächer von Falten zog.

Dem Statthalter verdankte Annius, dass er dieses Jahr in einer ruhigen Provincia verbringen durfte; aufgrund einer einzigen Schriftprobe hatte Varus selbst seine Versetzung angeordnet. Zumindest war ihm das so gesagt worden, denn er war dem Statthalter nie vorgestellt worden, sondern hatte nur seine Stelle angetreten. Inzwischen war das verletzte Bein nahezu wiederhergestellt, was Annius neben der Erholung auch den Übungseinheiten, denen er sich täglich unterzog, zuschrieb.

Gelächter brandete auf. Der Barbar hatte eine Frage des Varus wohl zungenfertig vergolten und mit seinem unbeholfenen Latinisch nicht nur den Statthalter zum Schmunzeln gebracht, sondern auch die Menge für sich gewonnen. Annius gab sich keine Mühe, dem Wortschwall zu folgen. Er hatte am Vortag drei Verhandlungen aufgezeichnet und sich dabei mit schlechten Übersetzern herumgeschlagen, die allzu oft selbst ratlos waren, was die grollenden Tierlaute dieser Barbaren denn nun eigentlich bedeuteten. Sabinus und sein Begleiter, die beide aus Rom stammten, hatten ihren Spaß an solchem Gezänk und spotteten naserümpfend darüber. Annius verabscheute diesen Dünkel der Hauptstädter, der in allen Truppen, in allen Rängen zu finden war. Nicht nur die Barbaren der Germania taten sich schwer damit.

Als das Raunen der Menge erstarb, suchte Annius den Grund für die Aufmerksamkeit der Menge. Varus hatte sich aus seinem Sessel erhoben und stand ein wenig schief auf der Bühne, während ein Windzug sein kurzes, graues Haar zauste.

»Ich werde kein Urteil fällen, ohne die andere Seite gehört zu haben«, verkündete er. »Mir wurde gesagt, dass die von dir angeklagten Steuerpächter heute Abend hier eintreffen. Daher lautet meine vorläufige Entscheidung, dass wir dieses Verfahren morgen früh fortsetzen.«

Er bedachte den Kläger mit einem langen Blick, bis dieser mit einer knappen Neigung des Kopfes zustimmte, und nickte dann huldvoll, bevor er umringt von den Lictoren die Bühne verließ und in den Reihen seiner Leibwächter untertauchte. Nur die über die Helme der Soldaten ragenden Rutenbündel verrieten seinen Weg, wenn die Klingen der Beile im Mittagslicht aufblitzten. Ein anderer Richter, ein junger Quaestor, der sich mit Geringfügigkeiten abgeben musste, nahm mit wichtiger Miene Varus’ Sitz ein.

Unter den Umstehenden brandete ein Streit auf, Weiber keiften, eine Frau kreischte; Annius erblickte kupferrotes wehendes Haar, ein junges Gesicht, die Augen schmal vor Wut, die Lippen entblößten eine Reihe weißer Zähne - keine Selbstverständlichkeit bei diesem Volk. Eine andere Frau hatte ihr den Mantel von Kopf und Schultern gezerrt, nun rangelten sie um das dunkle Tuch unter dem Gelächter der Soldaten und der Männer, die soeben noch dem Legaten des Augustus gehuldigt hatten. Als einer der Männer ein Spottlied anstimmte und andere einfielen, baute das Mädchen sich auf, dass es einem erzürnten Centurio zur Ehre gereicht hätte, und warf den Lästermäulern einen wahrhaft vernichtenden Blick zu, ehe sie hochaufgerichtet hinter der Alten, die ihr den Umhang entrissen hatte, davonstolzierte. Kopfschüttelnd wandte Annius sich zum Gehen. Die Barbaren erschienen ihm ebenso unbeherrscht wie die Stadtrömer, deren hochmütiges Gehabe nur eine dünne Tünche über einem äußerst reizbaren Gemüt war.

Während Sabinus und sein Gefährte zurückblieben, um zum Zeitvertreib den weiteren Verhandlungen zuzuschauen, schlenderte Annius den Weg zum Lager hinauf, genoss die Wärme der Sonne im Nacken. Vor seiner Versetzung in die Germania, dem wilden Land zwischen Rhenus und Albis, hatten seine alten Kameraden ihn bedauert; dort werde ihn tagtäglich schlechtes Wetter erwarten, endloser Regen und kalte Winde. Doch fast den ganzen Sommer lang hatte sich ein blauer Himmel über der Erde aufgespannt, mit kleinen weißen Wolken, die sich nur selten vor die mild lächelnde Sonne schoben.

Ein hochgewachsener Mann mit rötlich schimmerndem Haar, das er nach Römerart kurz geschnitten trug, eilte an ihm vorüber und streifte ihn dabei mit dem dunkelroten Manteltuch. Ihm folgte ein anderer, schmaler gewachsen, älter, ein Barbar, unter dessen kurzem Umhang helle Hosen und rohlederne Stiefel hervorlugten. Er langte nach der Schulter des Vorausgehenden, rief ihn mit zornbebender Stimme immer lauter an, bis der erste mit wehendem Mantel herumwirbelte, um dem Verfolger eine scharfe Antwort in der Mundart der Wilden zu geben. Annius erkannte den jungen Mann, einen Vertrauten des Statthalters Varus, Iulius Arminius genannt, einen ritterlichen Tribun cheruskischer Abkunft, der häufig in Varus’ Haus verkehrte. Der Verfolger hingegen war in helles Leinen und einen bunten Umhang gekleidet wie einer der mächtigeren Fürsten desselben Stammes. Unauffällig wich Annius zum Straßenrand aus; die Streitlust der Menschen, die hier lebten, war sprichwörtlich. Leicht geriet man bei solchen Händeln zwischen die Fronten und hatte dann seine liebe Not, heil herauszukommen.

Die beiden Männer standen einander gegenüber, Arminius mit verschränkten Armen, während der andere - Annius erkannte ihn als den Fürsten Segestes - die Fäuste in die Seiten stemmte.

»Ich werde hingehen und alles offenbaren!«, stieß Segestes hervor.

»Man wird dir nicht glauben.«

»Man wird mir glauben - dafür sorge ich!«

Arminius reckte das Kinn und starrte den anderen schweigend an, während links und rechts neben ihnen Soldaten vorübergingen und die Streitenden mit neugierigen Blicken streiften. Dann flog ein Leuchten über Arminius’ Gesicht, er schnaubte verächtlich, drehte sich um und ging davon, ließ Segestes einfach stehen. Erheitert bemerkte Annius, dass der Barbarenfürst einige Atemzüge lang mit offenem Mund verharrte, ehe sich seine Miene verdüsterte und er hinter dem anderen drohend die Faust erhob. Insgeheim ein wenig stolz darauf, jedes Wort verstanden zu haben, folgte Annius zwei kopfschüttelnden Legionären zum Lagertor; ein schneller Blick zurück zeigte ihm den Rücken des Fürsten, der in seiner verletzten Würde steifbeinig davonging.

Während Sextus Ceionius die Berichte seiner Schreiber überflog, blieb sein Blick immer wieder an einzelnen Worten hängen - hier eine Schlägerei zwischen Legionären und Soldaten einer einheimischen Hilfstruppe, dort Beschwerden über zurückbehaltene Soldzahlungen oder drangsalierende Unteroffiziere, und zwischen all diesen Nichtigkeiten immer wieder Urlaubsanträge.

Die Soldaten langweilten sich.

Seufzend lehnte Ceionius sich in die Polster der Kline und ließ die Wachstafeln auf seine Oberschenkel sinken. Als Lagerpraefect war er zwar für Beurlaubungen nicht verantwortlich, allerdings oblag ihm die Aufsicht über sämtliche Wachen und andere Dienste; allzu viele Fehlzeiten verhinderten einen reibungslosen Ablauf. Die zurückgebliebenen Gemeinen nahmen es ihren Befehlshabern übel, wenn sie sich zu oft zur Wache eingeteilt glaubten, weil ganze Einheiten freigestellt worden waren.

Ein Klopfen weckte ihn aus seiner missmutigen Grübelei, und in der geöffneten Tür stand Gaius Caelius Caldus, der vornehme junge Legionstribun der Achtzehnten, hinter ihm ein Gefreiter, der einen Stapel großer Doppeltafeln trug. Noch mehr Unterlagen, bemerkte Ceionius und stöhnte leise. Caldus’ schmale Lippen umspielte ein winziges Lächeln.

»Ich komme wegen der Anordnungen für die kommenden Tage«, sagte er.

Nickend richtete Ceionius sich auf, deutete einladend auf die zweite Kline. Das Lächeln auf dem Gesicht des Tribunen wurde heller, er setzte sich auf die Liege, während der Gefreite dem Lagerpraefecten die mitgebrachten Tafeln reichte. Ceionius nahm die Tafeln nacheinander vom Stapel, klappte sie auf, um die säuberlich geführten Listen zu überfliegen.

»Das hat alles seine Ordnung«, murmelte er und winkte den Gefreiten hinaus, während ein herbeigeeilter Sklave dem Tribun die Stiefel auszog. »Dafür hättest du nicht selbst kommen müssen.« Mit einer knappen Geste gab er dem Sklaven zu verstehen, er wünsche etwas zu trinken.

»Was führt dich wirklich zu mir?«, fragte er, kaum dass sie allein waren.

Der junge Mann strich sich durch die kurzen Locken, die die Farbe reifer Kastanien hatten, und schaute Ceionius so lange an, bis dieser aufmunternd nickte. »Der Zustand der einheimischen Hilfstruppen beunruhigt mich, Sextus Ceionius.«

Verwundert hob der Lagerpraefect die Brauen. »Der Zustand der einheimischen Hilfstruppen? Ich wäre froh, wenn die Legionäre ihren Pflichten ebenso bereitwillig und gewissenhaft nachgingen, anstatt uns mit Urlaubsanträgen zu bestürmen. In diesen Tagen zeigen die Barbaren beileibe mehr soldatische Disziplin als unsere eigenen Leute!«

»Praefect, das ruhige Verhalten der Barbaren widerspricht allem, was ich über sie erfahren habe«, setzte der junge Tribun nach. »Und das stimmt mich argwöhnisch.«

Schmunzelnd nahm Ceionius den silbernen Henkelbecher aus der Hand des herbeigetretenen Sklaven und hob das Gefäß, um den Inhalt mit der Nase zu prüfen. Ein feiner Falerner lag golden im Becher, im rechten Maße verdünnt. Er kostete daran, schmeckte die Süße der Trauben, aber auch das lehmige Wasser. Der junge Tribun ihm gegenüber verzog kaum merklich das Gesicht.

»Es ist das hiesige Wasser. Ich wünschte, wir befänden uns in bergigeren Gebieten mit besseren Quellen.« Ceionius setzte den Becher ab und fasste den Tribun ins Auge. »Was genau treibt dich zu mir, Gaius Caelius?«

Der Angesprochene drehte dünn lächelnd den Becher in den Händen, nahm dann einen großen Schluck. »Die in der Germania ausgehobenen Hilfstruppen wurden während des Aufstandes in der Pannonia mit besonders harten Einsätzen betraut. Sie brannten die Felder nieder, raubten und schlachteten das Vieh und machten ganze Dörfer dem Erdboden gleich, um den Widerstand zu brechen. Das gelang ja auch, und den Germanen wurden zum Dank große Donationen, Urlaub und Beförderungen in Aussicht gestellt. Aber diese Versprechen wurden bislang nicht eingehalten.«

»Und nun mutmaßt du, dass es unter den Barbaren heimlich gärt?«

»Wie sollte das ausbleiben bei Männern, die zu derartig rohen Taten fähig sind und zugleich so großen Wert auf Ruhm und Ehre legen?«

»Sie waren wilde Tiere und wurden gezähmt und an die Kette gelegt«, erwiderte Ceionius. »Jetzt dienen sie uns wie treue Hunde.«

»Es sind keine Hunde, Praefect Ceionius, sondern Wölfe, und auch der treueste Hund wird heimtückisch, wenn die dargebotenen Leckerbissen immer wieder im Rachen des Herrn verschwinden.«

Ceionius lachte leise. »Sie gehorchen ja vor allem ihren eigenen Anführern, und die wiederum sind uns treu ergeben. Hast du vergessen, wie sehr Arminius sich auf diesen Feldzügen hervortat? Er erhielt so viele Beuteanteile und Sonderzahlungen, dass ihm das den Eintrag in die Listen des Ritterstandes einbrachte. Aufgrund seiner Verdienste wurde er schließlich zum ritterlichen Tribun befördert, was andere, ebenso tüchtige Offiziere erst in weitaus höherem Alter erreichen.«

»Aber ob sein Ehrgeiz dort endet?«

Der eindringliche Blick des jungen Mannes missfiel Ceionius, mehr noch als dessen Worte. »Was soll die Frage? Etwas anderes bleibt ihm ohnehin nicht übrig.«

»Es wäre mir lieber, wenn ich dem Statthalter mein Unbehagen mitteilen könnte …«

»Machst du Witze? Arminius und Segimerus gehören zu Varus’ engsten Beratern. Sie verkehren fast täglich in dessen Haus, und besonders Arminius ist ihm geradezu ans Herz gewachsen - du hingegen bist ein Tribun aus dem Senatorenstand, und du weißt, wie er über euch denkt?«

Caldus verzog das Gesicht, als hätte er in unreifes Obst gebissen. »Er hält uns für eingebildete junge Tölpel ohne jede Erfahrung«, nuschelte er.

»Und du legst es wahrhaftig darauf an, ihn darin zu bestärken!«

In trotzigem Schweigen fuhr der Tribun fort, den Becher zu drehen. Der Lagerpraefect verkniff sich das Schmunzeln über den gemaßregelten Buben. Der Jüngling hatte erst im Frühjahr seinen Dienst angetreten, es war sein erster Posten als Offizier; obwohl unerfahren, war er anstellig und diszipliniert wie nur wenige. Man konnte ihn sich erziehen.

»Es wäre mir wichtig, dass Varus Kenntnis erhielte von meiner Besorgnis.« Caldus war aufgestanden, übergab den Becher dem Sklaven und blickte Ceionius entschlossen an. »Ich bedaure, dich belästigt zu haben, es soll nicht wieder vorkommen.«

Als die Tür hinter dem Tribun zugeklappt war, griff Ceionius zerstreut wieder nach den Tafeln, schüttelte den Kopf und vertiefte sich in die Lektüre eines Tagesberichtes. Urlaubsanträge. Ein übereifriger Tribun mit Unbehagen. Verächtlich schürzte Ceionius die Lippen, schlug die Wachstafel zusammen, stand auf, um an die Tür zum Nebenraum zu klopfen. Ein einarmiger Gefreiter öffnete.

»Schreib mir eine Nachricht an den Statthalter des Augustus«, sagte Ceionius schmunzelnd. »Wir haben da einen übereifrigen jungen Tribun, der ein wenig Nachhilfe im Umgang mit unseren germanischen Hilfstruppen braucht.«

Annius genoss die abendliche Sonne, die seine Tunica durchwärmte, während er mit zwei seiner Stubenkameraden das Lager verließ und die breite Hauptstraße hinunterschlenderte. In seinem bronzenen Armreif klimperten genug Münzen, dass er sich bis zur Besinnungslosigkeit würde betrinken können, ohne auf die Liebkosungen eines hübschen, sauberen Mädchens verzichten zu müssen. Varus hatte an diesem Tag den drei Legionen und sämtlichen hier untergebrachten Hilfstruppen verkündet, dass sie in zehn Tagen gen Rhenus abmarschieren würden. Endlich wäre Schluss mit den leidigen Gerichtsverfahren, den trotzigen Barbaren, Schluss auch mit dem allzu häufigen Regen - obwohl sie in diesem Sommer davon wenig zu spüren bekommen hatten. Stattdessen spendeten die Brunnen lehmiges Wasser, das kaum mehr sauber zu filtern war. Kein Wunder, dass die Barbaren sich auf Bier verlegten, dieses fade, säuerliche Gebräu, bedeckt mit Schlieren von hellgrauem Schaum. Annius und seine Kameraden würden Wein trinken an diesem Abend, reinen Wein, dessen Trauben in der Italia gekeltert worden waren. Sie würden die Lagerbestände der Tabernenwirte versiegen lassen, prahlten die Kameraden und klopften einander lachend auf die Schultern.

Eine Abteilung Bewaffneter kam ihnen entgegen, keine Soldaten, sondern eine Schutztruppe, bestehend aus Freigelassenen mit kurzen Schwertern und Peitschen; geführt wurden sie von dem feisten Sklavenhändler Fufidius auf einem ebenso feisten Gaul. Sie bewachten eine Gruppe Menschen, die sichtlich erschöpft die Straße heraufwankten, Sklaven, die Fufidius zu seinem Anwesen bringen ließ. Allein die Vorstellung von Ketten und Peitschenhieben ließ Annius schaudern; auch seine Kameraden waren still geworden, spähten aus den Augenwinkeln nach den zusammengetriebenen Menschen. Vorneweg gingen junge Burschen und Männer, doch kaum einer von ihnen würde sich zu schweren Arbeiten oder gar als Gladiator eignen. Hinten drängten sich Mädchen und junge Frauen zusammen, deren Schicksal vorbestimmt war. Zumindest das der hübscheren unter ihnen.

Da war ein Kupferton, der ihm nicht aus dem Sinn wollte, ein blasses Gesicht mit schmaler Nase, das sich ihm kurz zugewandt hatte. Er war vorübergegangen, jetzt drehte er sich um. Sie ging, mehr stolpernd, am Rand der Gruppe, die Schultern hochgezogen, mager wie ein neugeborenes Fohlen. Er erinnerte sich an dunkelblaues Tuch, an eine keifende Alte und ein junges Mädchen, stolz und zornig, das dem Spott der Soldaten mit blitzenden Augen trotzte.

Annius schickte die Kameraden voraus zur Taberna und kehrte um, schlenderte unschlüssig zu Fufidius’ Haus, dessen Tor die ersten Männer gerade durchschritten, als gingen sie unters Joch. Fufidius war vor seinem Anwesen stehen geblieben und wurde von einem Sklaven begrüßt, der die Zügel des Pferdes in Empfang nahm. Der Sklavenhändler ließ den Blick über die Ware schweifen, machte dann einen schnellen Schritt und griff ein Mädchen heraus, das Mädchen, das Annius gerade erst wiedererkannt hatte.

»Die hier fasst ihr mir auf keinen Fall an, verstanden?«, rief der Dicke in den Hof. »Das ist seit Monaten die erste Jungfrau, die ich ergattern konnte. Wenn sie erst besser im Futter steht, wird sie einen hübschen Preis einbringen.«

Annius fröstelte. Und war verwirrt. Das Schicksal des Mädchens war vollkommen alltäglich, und dennoch schien sich eine kalte Faust um seinen Magen zu ballen. Er ertappte sich dabei, dass er eine Hand auf seinen Leib legte, als der Sklavenhändler ihn ins Auge fasste und grinsend eine Braue hob. Dann schob er das Mädchen in Richtung des Aufsehers, der unbeholfen ihren Arm packte und sie wegführte.

Sie sträubte sich nicht. Sie ließ es einfach geschehen.

Die Taberna war angefüllt mit einem schwülen Brodem aus Schweiß und Leder, Bier und Wein, vermischt mit fadem Essensdunst - Zwiebel, Kohl und Schweinefleisch. Annius wäre lieber hinausgegangen, denn selbst in der engen Gasse wäre die Luft angenehmer gewesen als in dem stickigen Schankraum, aber die Kameraden hatten die Knöchel schon ausgepackt und knobelten mit wechselndem Glück. Nur halbherzig beteiligte er sich am Spiel, während sie lachten, einander knufften und verspotteten. Die gute Laune war ihm vergangen, als der feiste Sklavenhändler die Taberna betreten und sich zu einigen anderen Händlern an den Tisch gesetzt hatte, die sich ebenfalls mit Wein und Würfelspiel die Zeit vertrieben.

Wieder stieg vor Annius’ Augen das Bild des Mädchens auf, das mit leicht gesenktem Kopf unter dem Torbogen stand, das Haar stumpf vom Staub und Schmutz des langen Marsches, Stirn und Wangen verdeckt von wirren Strähnen, während der fette Kerl ihren Arm umklammert hielt. Wieder hörte er die Worte des Sklavenhändlers, und er begriff nicht, warum eine solche Kleinigkeit in ihm einen solchen Widerwillen erregte, als hätten ihn die Monate des Friedens verzärtelt. Im Laufe seines Soldatenlebens hatte er weit Schlimmeres gesehen und gehört. Und getan.

Verstohlen spähte er zu den Händlern hinüber, bemerkte, dass der Hintern des Sklavenhändlers über den Rand des Schemels quoll, während er mit verschränkten Armen dasaß und sein offenbar nicht abreißendes Glück im Spiel genoss. Rasch leerte Annius seinen Becher und erhob sich, durchquerte den Raum, um an den Tisch der Händler zu treten.

Erst als die Gesichter der Männer sich ihm zugewandt hatten, erkannte er, wo er stand, nicht aus eigenem Antrieb, sondern als hätte ihn ein Gott hierhergeführt. Seine Hand umschloss die Würfel, die mitten auf dem Tisch lagen, helle, elfenbeinerne Würfel.

»Willst du ein Spiel mit uns wagen, Soldat?«, feixte einer der Männer, ein hagerer, lang aufgeschossener Mann in den besten Jahren, in dem Annius einen Pferdehändler erkannte.

Annius nahm auch den ledernen Becher an sich und ließ die Würfel hineinfallen. »Ich will das Mädchen«, knurrte er und bohrte den Blick in die Augen des Sklavenhändlers, der ihn mit offenem Mund anstarrte.

»Du bist auf der Straße herumgelungert, als ich eintraf.« Fufidius’ Gesicht überzog ein Grinsen. »Bist wohl einer von denen, die lieber zureiten als gebrauchte Gäule zu nehmen, was? Dazu musst du dein Glück nicht verwetten. Du kannst sie als Erster haben - wenn ich dabei bin.« Er straffte sich und verschränkte die Arme. »Und ich mache dir einen anständigen Preis. Was sagst du?«

Stumm und reglos erwiderte Annius den Blick. Ein Mädchen den Klauen eines solchen Unholds zu entreißen, würde die Qualen, die ihn im Orcus erwarteten, verringern - und er hatte vieles abzubüßen. Er zog einen Schemel heran, um sich darauf niederzulassen. Hart schüttelte er den Becher, stülpte ihn auf den Tisch, ohne den Blick von den schmalen Augen des Sklavenhändlers zu wenden, und schob ihn langsam in die Mitte, hob ihn aber nicht hoch, sondern ließ seine Rechte darauf ruhen. »Ich will das Mädchen.«

»Und was ist dein Einsatz?«, fragte Fufidius zwinkernd. »Nur für den Fall, dass du wider Erwarten doch einen geringeren Wurf haben solltest als ich.«

»Der Sold der letzten vier Monate«, entgegnete Annius schroff. Ein lächerlicher Betrag, verglichen mit dem, was Fufidius an solcher Ware verdiente, wenn er sie unbeschadet ins Herz des Imperiums schaffte und anschließend aufpäppelte, um sie ausgewählten Kunden feilzubieten.

Nach kurzem Stutzen lachte Fufidius. »Ich bin einverstanden.«

Ein aufmunterndes Nicken veranlasste Annius, den Becher anzuheben. Ringsum forderten Männer zischend Ruhe ein. Auf dem Tisch lagen die Würfel, zwar nicht alle auf verschiedenen Seiten, aber es war nur eine Eins dabei. Die Zuschauer murrten leise.

»Elf.« Fufidius wiegte den Kopf angesichts dieses dürftigen Ergebnisses. »Mein Angebot steht, junger Freund. Wenn du das Fohlen -«

»Schweig und mach deinen Wurf!« Annius presste die schwitzigen Hände auf die Oberschenkel. Was war ihm nur eingefallen, sich auf diesen Blödsinn einzulassen? Er hatte auf Fortuna vertraut, die ihm jedoch nur einen arg bescheidenen Wurf gegönnt hatte.

Die Stimmen im Schankraum waren verstummt, rau scharrten Sohlen und Holz über den harten Lehmboden, während viele Gäste sich um den Tisch der Spieler drängten. Annius spürte ihren Atem im Nacken, kratzte sich am Haaransatz. Was, beim Hercules, tat er hier?

Mit hochgezogenen Brauen schob Fufidius die Knöchel in den Becher, schüttelte ihn zwischen beiden Händen, bevor er ihn auf den Tisch stieß. »Du bist dir sicher?«

Reglos starrte Annius den grinsenden Sklavenhändler an, während dieser langsam den ledernen Becher hob und die Knöchelchen freilegte. Die Umstehenden beugten sich tief über den Tisch, um einen Blick auf das Ergebnis zu erhaschen; einer hielt einen brennenden Span so ungeschickt, dass ein anderer sich daran verbrannte und fluchend zurückzuckte. Hastig prüfte Annius den Wurf. Neun. Lautlos ließ er den Atem zwischen den Zähnen entweichen. Noch immer den Becher in den Händen haltend, gaffte der Sklavenhändler mit offenem Mund vor sich auf den Tisch. Gelächter erhob sich, einzelne Männer klopften ihm auf die Schultern. Erst jetzt ging Annius auf, dass er keinen Platz hatte, um das Mädchen unterzubringen. Der Zutritt ins Lager war Frauen verboten; nur für die Gemahlinnen hoher Offiziere wurden gelegentlich Ausnahmen gemacht, doch auch das nur in den großen Legionslagern von Mogontiacum, Bonna und Vetera.

Der Schemel scharrte über den Boden, als Fufidius aufstand und beide Fäuste auf die Tischplatte stemmte. »Bringen wir es hinter uns, Titus Annius.«

Als sie die Taberna verließen, gesellten sich zwei bullige Leibwächter zu ihnen. Obszöne Spottlieder dröhnten auf die Gasse hinaus und verklangen nur allmählich hinter ihnen. Der Sklavenhändler bemühte sich, immer einen halben Schritt voraus zu sein, um ein Gespräch zu vermeiden, bis sie sein Anwesen erreichten, ein Fachwerkgehöft, bestehend aus einem Häuschen und mehreren Verschlägen, aus denen dumpf die Geräusche zusammengepferchter Menschen drangen. Im Hof stank es wie in einem Schweinestall.

Mit einem gellenden Pfiff verkündete Fufidius seine Ankunft, woraufhin zwei Sklaven mit Laternen herbeieilten und sich tiefer als nötig verneigten. Mit ihnen näherte sich ein vierschrötiger Mann, der an seinem bronzebeschlagenen Gürtel einen Dolch und eine Peitsche mit knotigen Riemen befestigt hatte.

»Hol die Kleine, die mir der Publicanus angedreht hat«, schnarrte Fufidius, und der Vierschrötige, wohl einer der Aufseher, verschwand wortlos im Dunkel.

Dass er ratlos darüber nachgrübelte, wo er das Mädchen unterbringen könne, verbarg Annius hinter der starren Soldatenmiene, die er sich während seines ersten Jahres bei der Legion angewöhnt hatte. Es war der einzige Gesichtsausdruck, den die Ausbilder nicht mit Erniedrigungen beantworteten.

Eine Kette rasselte in der Dunkelheit, eine Menschenmenge geriet hörbar in Unruhe, helle Stimmen wimmerten, andere stöhnten dumpf, Laute, die nicht von Menschen zu stammen schienen. Wieder klirrte Metall, dann schälten sich im matten Schein einer Laterne zwei Gestalten aus der Nacht, der Vierschrötige und ein Mädchen mit durchgebogenem Rücken, das er vor sich her schob. Annius erkannte, dass er ihr einen Arm auf den Rücken verdreht und mit der anderen Hand ihr Haar gepackt hatte. Ihre Kleidung war zerrissen, durch einen fransigen Schlitz, der bis über ihre Knie hinauflief, schob sich bei jedem Schritt ein dünnes Bein. Als sie im Licht der Lampen, die die Sklaven und Leibwächter hielten, vor ihm und Fufidius stand, bemerkte er, wie jung sie war, kaum dem Kindesalter entwachsen. Ihre Knie zitterten, und helle Angst stand in ihren weit aufgerissenen Augen. Ein Kloß stieg Annius in die Kehle, mühsam unterdrückte er das Bedürfnis zu schlucken.

Der Sklavenhändler schnäuzte sich und spuckte auf den Boden. »Dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem Gewinn, du Günstling Fortunas«, presste er zwischen den Zähnen hervor. »Und wenn du ein Bett brauchst, dann geh zu Fausta, die hat immer Platz - du weißt ja, wo ihr Haus ist?«

Annius nickte kurz. Fausta war unter den Legionären die bekannteste Kupplerin, sie besaß Mädchen für den kleinen Geldbeutel und hielt dennoch auf Sauberkeit. Dass Fufidius’ Vorstellungsvermögen nicht weiter reichte als bis zu einem billigen Lupanar, verwunderte Annius nicht. Eine Gefangene über weite Strecken bis zum nächsten Sklavenmarkt zu befördern, war kostspielig; sie schnell an die Zuhälter und Kupplerinnen weiterzureichen, die das Heer begleiteten, warf dank des großen Bedarfs zumindest einen kleinen Gewinn ab.

Als das Mädchen sich aufbäumte in dem harten Griff des Aufsehers, riss dieser sie an den Haaren zu sich, und auf seinem kantigen Gesicht breitete sich ein Grinsen aus. Lautlos biss sie die Zähne aufeinander, dass ihre Wangen anschwollen, verdrehte die Augen, um ihren Peiniger sehen zu können. Beklemmende Erinnerungen erwachten in Annius - flüchtende, kreischende Frauen und Mädchen, Gelächter. Er widerstand dem Wunsch, auf seinen Gewinn zu verzichten, das hätte ihn zum Gespött gemacht. »Lass sie los! Ich werde schon fertig mit ihr.«

Der Vierschrötige versetzte dem Mädchen einen Stoß, dass es taumelnd einige Schritte tat und beinahe gegen Annius geprallt wäre. Sie fuhr zurück und umklammerte das Handgelenk, das der Kerl ihr auf den Rücken geschraubt hatte. Entschlossen packte Annius ihren Arm, nickte Fufidius zu.

»Viel Spaß mit diesem schäbigen Küken!«, knurrte der Sklavenhändler, stapfte dann grußlos mit dem Aufseher zum Haus, gefolgt von den Laternenträgern. Die beiden anderen Sklaven begleiteten Annius und das Mädchen zum Tor, das sie hinter ihnen geräuschvoll verriegelten.

Wie ausgestorben lag der Weg vor Annius in der Dunkelheit. Er holte Luft, gab dem Mädchen einen leichten Stoß und zog sogleich die Hand zurück. Hastig wischte er sie an der Tunica ab. Die erste Nachtwache hatte begonnen, er hätte längst in seinem Quartier sein müssen, stattdessen trabte er ziellos durch das nächtliche Lagerdorf mit einem Mädchen, das er beim Würfeln gewonnen hatte und für das er eine Bleibe brauchte. Ihm blühten Ärger, Soldabzug, vielleicht sogar Arrest.

Ein Mädchen! Annius schnaubte und schubste sie nochmals, dass sie strauchelte. Jeder Mann, der bei Verstand war, hätte sich einen Burschen besorgt. Der hätte ihm die Stiefel geputzt, für ihn gekocht und abgewaschen und seinen Teil der Stube sauber gehalten. Sie stank nach dem Verschlag, in den sie mit zu vielen anderen eingesperrt worden war; darunter mischte sich der schale Geruch der Angst, den sie verströmte. Wie jede Frau, die einem oder gar mehreren Männern schutzlos ausgeliefert war.

Faustas Haus sei ein guter Ort, jeden Fluchtversuch dieses Mädchens zu vereiteln, dachte Annius grimmig, als er in den Weg einbog, in dem er dieses Haus wusste; da hätte es die grölenden Zecher nicht gebraucht, die ihm eingehakt entgegentorkelten, während ein dritter breitbeinig an der Hauswand sein Wasser abschlug. Blumengirlanden und zwei Laternen lockten zum Eingang, den ein riesiger Barbar bewachte, nichts am Leib als einen knappen, eng gewickelten Schurz und einen bronzebeschlagenen Gürtel, an dem ein Dolch hing. Der Riese grinste Annius schon entgegen, winkte ihm zu, als dieser das Mädchen, das beim Anblick des Hauses stocksteif geworden war, rasch weiterzog.

Was war los mit ihm? Mit heißen Ohren schritt er an diesem Haus der Freuden vorbei, aus dem Stimmen drangen, Seufzer, helles Kichern und das Quietschen der Betten. Die Herberge war ihm eingefallen. Der alte Pacuvius hatte sicher eine Kammer, in der man die Kleine unterbringen konnte, zur Not einen fensterlosen Verschlag. Er würde sie auch versorgen, falls Annius Arrest erhielte. So musste es gehen.

Quintus Numonius Vala stapfte missmutig hinter den beiden Laternenträgern her. Die Gespräche mit den chattischen Unterhändlern entwickelten sich nicht so, wie er oder gar der hochverehrte Legat des Augustus, Publius Quinctilius Varus, sich das vorgestellt hatten. Vala schnaubte verächtlich. Diese Barbaren mochten das Aussehen von Menschen haben und einigermaßen sprachbegabt sein, aber sie waren eigennützig wie wilde Tiere. Ein Grinsen grub sich in seine Mundwinkel. Sie hatten versucht, ihn betrunken zu machen, aber dieses Ansinnen hatte er durchkreuzt. Dafür schnarchten unter ihren Tischen jetzt mehrere Hunde, in deren herumstehende Näpfe er immer wieder unauffällig den Inhalt seines Bechers entleert hatte.

Ein Paar kam ihnen entgegen, leicht taumelnd, als hätten sie zu viel getrunken. Einer dieser versoffenen Legionäre mit seinem Flittchen. Vala rümpfte die Nase. Tunica und Umhang verrieten den Kerl, der seine Schritte hemmte, als sich die Wachmannschaft näherte. Vala befahl anzuhalten.

»Name?«, blaffte er, bevor der Soldat grüßen konnte.

»Titus Annius«, kam es zögerlich zurück, »Beneficarius im Stab der Achtzehnten Legion, freigestellt als Schreiber für Gerichtsdienste.«

Ein Gefreiter also. »Hast du eine Erklärung für diesen Auftritt, Titus Annius?«

Anzüglich grinsend deutete Vala auf das Mädchen, ein zerlumptes Ding von vielleicht fünfzehn, sechzehn Jahren. Der Gefreite, ranghöher, als Vala zunächst vermutet hatte, schluckte sichtlich und straffte sich.

»Eine Verhaftung?«

»Keine Verhaftung«, brachte Annius mühsam hervor. »Ich … muss dieses Mädchen … unterbringen.«

»Beim alten Pacuvius?« Mit dem Daumen deutete Vala hinter sich auf das langgestreckte Gebäude der Herberge, das er gerade passiert hatte. »Man wird deine Verspätung melden, und dass sie nicht ohne Folgen bleiben wird, ist dir sicherlich klar.«

Ohne das Nicken des Gefreiten abzuwarten, winkte Vala seiner Eskorte und ließ den Mann mit seiner Beute mitten auf dem Weg stehen.

In seinem Quartier erwartete Vala eine Einladung des Varus, die in seiner Abwesenheit eingetroffen war. Vala beugte sich über das bronzene Wasserbecken und schöpfte zwei Handvoll klares Nass, um es sich ins Gesicht zu werfen. Ihm war nicht nach einem weiteren Gelage, schon gar nicht in Gesellschaft von Varus’ Beratern. Er trocknete sich an einem bereitgelegten Tuch ab, schlang den Mantel um die Schultern und verließ das Haus in Begleitung zweier Posten, die ihm den Weg leuchteten.

Varus’ warme, tiefe Stimme erfüllte den großen Saal seines Hauses, den nur eine jetzt weit geöffnete Flügeltür vom Speiseraum trennte. Auf einem Schemel kauerte ein Kitharaspieler, der sich bei Valas Eintreten kurz verneigte, bevor er wieder an den Saiten seines Instruments zupfte und leise vor sich hin summte. Im Nähertreten erkannte Vala Arminius, der seinen Platz wie immer links von Varus eingenommen hatte und den Ankömmling aus hellen Augen anblickte.

Das blonde Haar hatte sich der junge Cherusker nach römischer Sitte kurz schneiden lassen und die Wangen waren glatt rasiert; auch seine Haltung verriet nichts von der ungeschlachten, bäurischen Art der Barbaren. Nach Varus begrüßte Vala die beiden Legaten der Siebzehnten und Neunzehnten Legion, die einander wie üblich munter zutranken, und den bärbeißigen Marcus Nervius, Centurio Primipilus der Neunzehnten, ehe er Arminius’ Nicken erwiderte. Varus ließ seinen Silberkelch von einem der beiden Sklaven füllen, während Vala es sich neben Nervius bequem machte.

»Unseren Freund Arminius beunruhigen die Brukterer«, begann Varus mit einem wohlwollenden Lächeln. »Er meint, wir sollten dort mehr Einheiten postieren.«

»Das Heer ist schon jetzt weitgehend auseinandergerissen«, brummte Vala. »Wir müssten die letzten Alen vom Rhenus abziehen.«

Nervius, der alte Kämpe, winkte ab. »Ich sagte bereits, dass es unklug wäre, Vetera schutzlos zu machen.«

»Schutzlos?« Arminius lachte. »Was hätte Vetera wohl zu befürchten, wenn die Tubanten und Brukterer dadurch endlich bezwungen würden? Solange jedoch einzelne Stämme die Steuerpächter verspotten, darf diese Gegend schwerlich als befriedet gelten.«

»Wenn sie die Steuerpächter verspotten, werden wir als Begleitung Truppen entsenden«, mischte Vala sich ein. »Sollte es sich dann als nötig erweisen, die Barbaren erneut zu unterwerfen, so werden wir das mit frischen Kräften im kommenden Frühjahr erledigen.«

»Fürchtet ihr nicht, einmal geschlagen zu werden?«

»Wie sollte das geschehen?«, entgegnete Nervius. »Die kriegstauglichen Barbaren sind weitgehend in Einheiten gebunden, der Rest, der zum Bestellen der Äcker benötigt wird, entwaffnet. Was hätten Männer mit Mistgabeln unseren Legionen entgegenzusetzen?«

Gelächter erhob sich ringsum, sogar Vala schmunzelte und schüttelte den Kopf.

»Härte.« Mit einem einzigen Wort brachte Arminius die allgemeine Heiterkeit zum Versiegen. »Ja, Härte! Eine Härte, die stärker ist als die Angst vor dem Tod.«

»Daran, dass die Barbaren zwischen Rhenus und Albis und darüber hinaus hart sind, besteht kein Zweifel«, sagte Vala. »Diese Härte habt ihr in den Kriegen gegen Maroboduus und gegen die Illyrer deutlich zur Schau gestellt.«

»Haben wir das?« Arminius lächelte versonnen. »Ihr kennt nicht alle Sitten dieser Stämme, schon gar nicht die der Stämme jenseits des Albis, die den Bernstein sammeln oder Pelze und goldenes Frauenhaar. Ihr wisst auch nichts von dem Schwur, den unsere Ahnen schworen, wenn sie die Geister der im Kampf Gefallenen in ihre Reihen holten, um ihre Feinde zu vernichten.« Er hob den Kopf, blickte die Offiziere nacheinander an. »Sie weihten das gesamte gegnerische Heer dem Tod, jeden einzelnen Mann. Das Blut der Feinde sollte für den Führer der Geisterschar fließen, damit seine Wut in die Krieger einflösse und sie stärker, wilder und grausamer machte, als es Menschen möglich ist. Und wer fällt, kämpft als Geist weiter, bis alle Feinde tot sind und mit ihrem Blut die Erde tränken.«

»Eine Sitte, die den Wilden alle Ehre macht«, wandte Nervius trocken ein und beendete damit die eintretende Stille. »Aber gegen eine geschlossene Schlachtreihe können ein paar barbarische Horden trotzdem nicht viel ausrichten.«

Vala sah Arminius’ Augen aufblitzen, glaubte zu bemerkten, wie der Barbar zu einer scharfen Erwiderung ansetzte, sich dann jedoch zurückhielt und schwieg. Dieser junge Offizier hatte mit seinen Männern Widerstandsnester der Illyrer und ihrer Verbündeten ausgebrannt wie eitrige Wunden, aber es zeichnete ihn aus, dass er diese Wildheit bemeisterte und nur im Kampf vom Zügel ließ.

Varus wandte sich dem Barbaren zu und tätschelte seine Schulter. »Die unruhigen Stämme sind nicht von dieser Art, Arminius. Lass ihnen dieses Jahr! Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Schließlich gibt es sehr viel zu tun, seitdem wir die Märkte erneuert und erste Siedlungen errichtet haben.« Als Arminius sich straffte und den Mund öffnete, fuhr Varus fort: »Leidenschaft und Kampfesmut sind die Vorzüge der Jugend - Besonnenheit hingegen zeichnet den reifen Mann aus. Es mag Unzufriedenheit geben bei einigen Stämmen, aber dies ist nicht die Zeit der Feldzüge und Schlachten. Es ist die Zeit, diesen wilden Völkern die Vorzüge des Friedens nahezubringen: Gerechtigkeit, Handel, Wohlstand. Sollte uns das nicht gelingen, bleibt uns immer noch das Schwert. Aber für jetzt«, er hob den Zeigefinger, »wollen wir uns auf eine Verurteilung und deren Vollstreckung verlegen als warnendes Beispiel für alle Unterworfenen, was ihnen widerfährt, falls sie sich dennoch gegen uns erheben. Das, mein junger Freund, ist Ausübung der Gerechtigkeit, die wir den Völkern geben. Wenn Caesar Augustus die Absicht hätte, diese Völker blutig zu unterwerfen, hätte er einen anderen als mich hierhergeschickt.«

Arminius hatte die Augen ein wenig verengt angesichts der freundlichen Zurechtweisung, er verschränkte die Finger, streckte die Arme steif von sich, bis die Knöchel leise knackten, während Varus das Gespräch mit den anderen Gästen suchte. Vala trank dem Cherusker lächelnd zu, denn auch er kannte die wohlmeinenden Vorträge, die Varus seinen Untergebenen von Zeit zu Zeit angedeihen ließ, nur zu gut.

Arminius war als halbwüchsiger Junge mit seinem jüngeren Bruder in römische Obhut gelangt; Geiseln, für die das Feldlager zum Elternhaus wurde und an denen ein Legat Vaterstelle vertrat. Viele Fürsten unterworfener Völker stellten ihre Söhne als Geiseln, und so mancher Sprössling aus fremdländischem Königsgeschlecht verbrachte die zarten Knabenjahre im Haus des Caesar Augustus oder bei anderen führenden römischen Familien. So geschätzt wie die Söhne östlicher Potentaten waren Arminius und sein Bruder zwar nicht, aber eine umfassende soldatische Ausbildung stellte ihnen zumindest einen Offiziersrang in Aussicht. Arminius jedoch hatte eine Laufbahn abgeleistet, die für einen jungen Barbarenfürsten ungewöhnlich war; während der Feldzüge im Illyricum, als Tiberius die aufständischen Dalmater niederwarf, stieg er durch die eifrige Übernahme schwieriger Aufgaben vom Anführer eines germanischen Aufgebotes zum ordentlichen Praefecten auf und erwarb sich durch schlaue Beutezüge ein Vermögen, das ihm als römischem Bürger die Aufnahme in den Ritterstand sicherte. Bei seiner Rückkehr in heimatliche Gefilde erreichte ihn nicht unerwartet die Beförderung zum Tribun.

Als Vala bemerkte, dass Arminius seinen Blick eingefangen hatte, zwinkerte er ihm zu. Sie wechselten ein jungenhaftes Grinsen, bis der Sklave mit der Schöpfkelle zu Vala trat, um seinen Becher wieder zu füllen. Arminius erhob und verneigte sich vor dem Statthalter, murmelte einige Abschiedsworte.

»Schade, dass du gehst.« Varus reichte ihm die Hand, in die der Cherusker einschlug. »Ich erwarte dich übermorgen auf dem Gerichtsplatz.«

Arminius nickte knapp, dann wandte er sich ab und trat in den Hauptraum. Ein Sklave begleitete ihn zur Tür, und als diese zuklappte, seufzte Varus. »Was denkt ihr von seinen Vorschlägen?«

Sein Blick wanderte über die Gesichter der verbliebenen Gäste, die unbehaglich schwiegen. Nervius starrte mit verhärteter Miene vor sich hin, und seine Kiefer mahlten langsam, aber auffällig. Aus dem Augenwinkel erkannte Vala, dass Varus den Centurio mit richterlicher Strenge musterte.

»Mir solltest du diese Frage nicht stellen«, brummte der Centurio schließlich.

»Weil du nicht billigst, dass ich Iulius Arminius großes Vertrauen entgegenbringe?« Varus lehnte sich in die Kissen zurück, streckte die langen Beine auf der Kline aus und lächelte. »Wie du siehst, hat das Gerücht den Weg auch zu mir gefunden.«

Verdrossen runzelte Vala die Stirn bei dem Gedanken, dass die heutige Einladung keinem anderen Zweck diente als diesem unangenehmen Gespräch, das keine Klärung bringen würde. Nervius war ein erfahrener Soldat, er war durch Feuer und Eisen gegangen, hatte tiefe Wunden davongetragen, Freunde begraben. Er war argwöhnisch bis ins Mark.

»Ich schätze diesen jungen Burschen sehr«, begann Varus. »Er scheint all das zu verkörpern, was unsere Vorväter auszeichnete: Mut, Geist, Stärke und die Würde eines Kämpfers - all das, was uns Römer dereinst zum mächtigsten Volk des Erdkreises machte und was wir durch die Bürgerkriege verloren zu haben fürchten.« Ein dünnes Lächeln flog über sein Gesicht. »Auch wenn jetzt ein neues Goldenes Zeitalter angebrochen ist. Aber ich bin nicht so einfältig, den Ehrgeiz zu unterschätzen, der diesen Arminius antreibt, und den Stolz, der in ihm brennt.«

II

In der Dunkelheit kauerte das Mädchen auf dem harten Boden. Die Arme um die Knie geschlungen, auf denen ihr Kinn ruhte, schmiegte sie ihren Rücken in eine Ecke der Kammer und starrte in die blinde Finsternis. Der kalte Verputz ließ sie frösteln. Sie wollte nicht schlafen, wollte nicht vollkommen hilflos dem Fremden, der sie hierhergeschleift und eingesperrt hatte, ausgeliefert sein, wenn er zurückkehrte. Denn dass er zurückkehren würde, um sein Recht am gekauften Leib geltend zu machen, daran bestand kein Zweifel.

Es war still geworden im Haus und auf dem Hof. Nachdem ihr Peiniger sie ohne Licht hier zurückgelassen und die Türe von außen versperrt hatte, waren es die Geräusche aus dem Untergeschoss und den umliegenden Zimmern gewesen, die sie so verängstigt hatten, dass sie sich in einem Winkel verkroch, so weit es die Kette, die der Mann ihr angelegt hatte, zuließ. Dann hatte sie die Augen zugekniffen, die Hände auf die Ohren gepresst und lautlos Gebete gemurmelt, Gebete an Frija, an die Idisen, an Austro - Götter und Geister, die Wärme und Helle verhießen.

Eine Weile hatten die Gebete gewirkt. Bis sie, zermürbt vom Rauschen in ihrem Kopf, die Hände von den Ohren genommen hatte und in das schweigende Dunkel gestürzt war, in dem böse Geister lauerten.

Noch nie in ihrem ganzen Leben war sie allein gewesen, sie, Thiudgif, Tochter des Sahsmers. Ihr Vater war ein angesehener Mann, ein Krieger, der Hand und Waffen mächtigen Fürsten geliehen hatte. Eine alte Verletzung hatte ihn zwar davor bewahrt, sich römischem Befehl unterwerfen zu müssen, aber die Abgabenlast hatte ihn um sein Land gebracht und den letzten Rest Würde. Geblieben waren ihm nach dem Tod seiner Frau ein kränkliches Söhnchen, das bald darauf gestorben war, und sie, Thiudgif, die Tochter. Der Vater hatte sie dem Bruder der Mutter anvertraut, damit sie bis zu ihrer Hochzeit eine angemessene Erziehung genösse. Doch auch der Onkel hatte Schulden bei einem Steuerpächter.

Drei Tage waren vergangen, seitdem sie mit den anderen Mädchen des Dorfes den Nachmittag im kühlen Grubenhaus verbracht hatte, wo sie den neuesten Klatsch ausgetauscht und gesungen hatten, damit das Spinnen und Nähen leichter von der Hand ging. Als sie kurz vor Sonnenuntergang heimgekehrt war, hatten Soldaten im Garten gestanden und ein Mann in Tunica und weitem Umhang war aus dem Haus getreten. Die Tante war ihm laut weinend nachgeeilt, bis er - Thiudgif sah es vor sich, als geschehe es gerade erst - sich drohend umwandte, die alte Frau beschimpfte, dann weiterstolzierte. Sein Blick streifte Thiudgif, er blieb stehen. Sie bemerkte, dass er sie von oben bis unten maß, sein Arm stieß vor, und ein barscher Befehl ging über seine Lippen. Ehe sie begriff, wie ihr geschah, hatten drei der Soldaten sie umringt, zwei von ihnen sie gepackt, und nach einem knappen Wink ihres Anführers zerrten sie sie auf die Straße. Sie sträubte sich, wand sich, vergebens. Die Tante wollte sich auf die Soldaten stürzen und wurde beiseitegeschleudert wie ein lästiges Tier.

»Das mag einstweilen genügen«, hörte sie den Anführer der Soldaten sagen. »Wenn ihr eure Tochter wiedersehen wollt, habt ihr bis morgen Abend Zeit, sie auszulösen, indem ihr eure Schulden entrichtet. Ihr wisst, wo ihr mich findet.«

In ihrem finsteren Gefängnis spürte das Mädchen von neuem die Scham, die heiß in ihr aufgestiegen war, als die Soldaten sie die Wege entlangführten. Sie befand sich im Gewahrsam des Steuerpächters. Ihre Gegenwehr gab sie bald auf, senkte den Kopf und sicherte umher wie ein gefangenes Tier, während ringsum Flüstern und Tuscheln verrieten, dass die Dörfler zusammenliefen. Sie erkannte die Stimmen anderer junger Mädchen, mit denen sie eben erst in der Spinnhütte gescherzt und gelacht hatte. Sie bemerkte mühsam unterdrückte Empörung, aber auch Häme in manchen Mienen. Man brachte sie auf die andere Seite des Heerlagers, das die Römer hier vor Jahren erbaut hatten. Endlich bellte der Steuerpächter einen Befehl, und die Soldaten blieben stehen.

Thiudgifs Herz machte einen Satz, als sie die Baracke erkannte, vor der sich ein dunkelhäutiger Riese breitbeinig aufbaute.

»Ware für deinen Herrn«, sagte der Steuerpächter anstelle einer Begrüßung und versetzte dem Mädchen einen leichten Stoß, der sie auf den Eingang zu straucheln ließ.

Ware? Was tat dieser Mann? Er hatte doch gesagt, ihre Leute würden sie morgen auslösen können.

Ein feister Mann in auffällig bunter Kleidung stand mitten in dem Raum, in den der Steuerpächter sie schob, rieb bei ihrem Anblick grinsend die Hände und trat nach der Begrü ßung näher. Der Dicke verbreitete einen betäubend süßen Geruch wie eine Hure. Er griff nach ihr, betastete ihren Arm, umfasste ihr Kinn und musterte prüfend ihr Gesicht. Zurückweichen konnte sie nicht, denn der Steuerpächter hielt sie fest. Als die beringten Finger des Sklavenhändlers über ihre Brüste glitten, bäumte sie sich schreiend auf, spuckte aus und erntete eine schallende Ohrfeige.

»Flittchen!«, blaffte der Sklavenhändler. »Dich werd ich Gehorsam lehren!«

Er packte ihren Zopf, riss sie daran aus dem Griff des Steuerpächters und schleuderte sie zu Boden. Hart prallte sie auf die Dielen, rappelte sich auf und hielt sich den angeschlagenen Ellenbogen, den ein brennender Schmerz überzog. Blut färbte ihre Finger.

»Mach sie nicht kaputt, Fufidius«, sagte der Steuerpächter. »Sie ist Jungfrau. Ich habe sie frisch aus dem Mutterbett gezogen.«

»Die nehme ich morgen mit«, entgegnete der Sklavenhändler und wandte sich dem riesigen Torwächter zu. »Schaff sie zu den anderen!«

Sie hatte jene Nacht schlaflos in einem zugigen Verschlag verbracht, im hintersten Winkel an die Wand gedrückt, an den blättrigen, rieselnden Putz geschmiegt, der spürbare Muster in ihre Wangen grub. Keine Decke hatte sie vor den anderen Leibern geschützt, und sie hatte lange Zeit das Gesicht in den Händen geborgen, um sich vor dem ekligen Gemisch aus Schweiß und schlechtem Atem, Kot und Urin zu schützen. Vergeblich.

Die anderen Frauen und Mädchen in diesem Stall kannten einander, sie tuschelten, bis eine von ihnen näher kroch und Thiudgif flüsternd nach ihrem Namen fragte. Aber sie zog nur stumm die Beine enger an den Leib, schlang die Arme darum und legte den Kopf auf die Knie, um das Zittern zu unterdrücken. Sie schauderte bei der Erinnerung an den süßlichen Geruch des Sklavenhändlers, an seine tatschenden Hände. Ihre Leute würden sie hier herausholen. Auch wenn

Vollständige Originalausgabe 10/2008

Copyright © 2008 by Iris Kammerer Copyright © 2008 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: © Eisele Grafik-Design, München

eISBN : 978-3-641-03279-1

www.heyne.de

Leseprobe

www.randomhouse.de