15,99 €

Mehr erfahren.

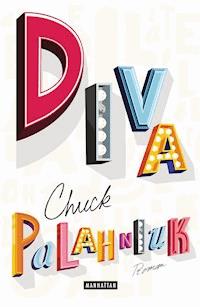

- Herausgeber: Manhattan

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Fegefeuer ist auch keine Lösung …

Madison Spencer hat die Hölle hinter sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Acht Monate lang verbrachte sie dort nach ihrem frühzeitigen Tod als 13- jährige Tochter eines selbstverliebten Hollywoodpaars. An Halloween betritt sie zum ersten Mal wieder die Welt der Menschen, wie es unter Geistern so üblich ist. Sie verschlingt unzählige Schokoriegel und rächt sich an ehemaligen Erzfeindinnen, bis sie einen Anruf von Satan erhält. Dass dieser nichts Gutes im Sinn hat, liegt auf der Hand. Tatsächlich hat er einen teuflischen Plan, bei dem ihm Madison äußerst behilflich sein könnte. Und so muss Madison im Fegefeuer bleiben, das heißt als Geist auf Erden. Und sie ergreift die Chance, die Stätten ihres alten Lebens zu besuchen. Schlimmer als die Hölle kann das doch auch nicht sein, oder doch?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 385

Ähnliche

Buch

Madison Spencer ist das lebhafteste und scharfzüngigste tote Mädchen im ganzen Universum. Hat sie sich gerade schon acht Monate lang durch die Hölle schlagen müssen, kommt es jetzt zu einem gefühlt viel schlimmeren Aufenthalt als Geist auf Erden oder, wie es die Fachleute nennen: Fegefeuer. Und das alles nur, weil sie es an Halloween nicht mehr rechtzeitig zurückgeschafft hat. Da hat der Teufel doch seine Hände im Spiel! Wie eine schlechte Cinderella-Kopie sitzt sie bald nicht mehr in ihrer Limo, die sie für ihren Ausflug aus der Hölle genutzt hat, sondern auf der Straße. Noch immer schwer beeindruckt von dem Anruf, den sie zuvor von Satan erhalten hat und der ihr versicherte, dass sie es sich erst einmal auf Erden bequem machen solle, sucht sie ihr altes Zuhause auf und entdeckt Erstaunliches. Der Geist ihrer Großmutter liegt in ihrem alten Kinderbett, ein Geisterjäger hat es auf sie abgesehen, und ihr Vater vergnügt sich mit einer guten alten Bekannten aus der Hölle. Aber es kommt noch schlimmer: Satan hat Madison schon von Anfang an im Blick gehabt, denn durch sie hofft er sein Großprojekt »Ewige Verdammnis für alle« endlich umsetzen zu können. Madison muss sich also rüsten, will sie dem Teufel erneut die Stirn bieten. Lasst den Kampf also beginnen …

Weitere Informationen zu Chuck Palahniuk sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.

Chuck Palahniuk

Verdammt

Roman

Ins Deutsche übertragen von Werner Schmitz

MANHATTAN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel»Doomed« bei Doubleday, a division of Random House, LLC., New York, a Penguin Random House Company.

Manhattan Bücher erscheinen imWilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH

1. Auflage

Copyright © der Originalausgabe

2013 by Chuck Palahniuk

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München

Umschlaggestaltung: buxdesign, Agentur für Konzeption, Gestaltung und Produktion, München

Umschlagmotiv: Rodrigo Corral

Redaktion: Heiko Arntz

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-13979-7V002www.manhattan-verlag.de

1. NOVEMBER, 12:01 PST

Zeugung beginnt im Kopf: Ein Vorspiel

Gepostet von [email protected]

ut und Böse gab es schon immer. Und wird es immer geben. Nur unsere Geschichten darüber ändern sich.

Im sechsten Jahrhundert v. Chr. brachte der griechische Gesetzgeber Solon von einer Reise ins ägyptische Sais die folgende Prophezeiung vom Ende der Welt mit nach Hause. Den Priestern im Tempel der Neith zufolge wird ein verheerender Sturm aus Feuer und giftigen Dämpfen über die Erde hinwegfegen. Binnen eines Tages und einer Nacht wird ein ganzer Kontinent im Meer versinken, und ein falscher Messias wird die gesamte Menschheit in den Untergang führen.

Die ägyptischen Seher sagten voraus, die Apokalypse werde in einer stillen Nacht beginnen, oben auf einem Hügel hoch über dem Königreich Los Angeles. Dort wird, so singen es die uralten Orakel, das Schloss eines Portals aufspringen. Irgendwo zwischen den gewaltigen Festungsbauten von Beverly Crest wird ein mächtiger Riegel zur Seite gleiten. Wie von Solon aufgezeichnet wird ein zweiflügliges Sicherheitstor in seinen Angeln aufschwingen. Darunter harren im tiefen Schlaf die Reiche Westwood und Brentwood und Santa Monica, gefangen in einem Spinnennetz aus Straßenlaternen. Und während das letzte Ticken der Mitternacht verhallt, wird in diesem weit offenen Tor nichts als Dunkelheit und Stille herrschen, bis das Anspringen eines Motors zu hören sein wird und zwei Lichter dieses Geräusch hinter sich her zu ziehen scheinen. Und aus dem Tor wird ein Lincoln Town Car gleiten und lässig und gemächlich die Haarnadelkurven des oberen Hollywood Boulevard hinabfahren.

Die Nacht ist, wie in uralter Prophezeiung geschildert, ruhig und windstill; gleichwohl braut sich hinter dem langsam abwärts rollenden Lincoln ein Sturm zusammen.

Bei seiner Fahrt von Beverly Crest zu den Hollywood Hills streckt sich der Lincoln lang und schwarz wie die Zunge von einem, der mit einer Schlinge erdrosselt wird. Rosa Flecken von Laternenlichtern gleiten über die polierte schwarze Hülle und lassen den Lincoln wie einen Skarabäus erscheinen, der einem Grab entkommen ist. Und an der North Kings Road gehen flackernd die Lichter von Beverly Hills und Hancock Park aus. Nicht ein Haus nach dem andern, sondern ganze Blöcke jeweils auf einen Schlag erlöschen. Und am Northern Crescent Heights Boulevard verschwinden die im Laurel Canyon verstreuten Anwesen; nicht nur ihre Lichter, auch alle Geräusche und die nächtliche Musik ersterben. Jeder hell leuchtende Hinweis auf die Existenz der Stadt verschwindet hinter dem bergab rollenden Auto, von North Fairfax über den Ogden Drive bis zur North Gardner Street. Und so schwappt im Gefolge des schnittigen Lincolnschattens Dunkelheit über die Stadt.

Und so auch der brutale Wind im Gefolge. Wie von den Priestern vergangener Zeiten vorhergesagt macht dieser Sturm die gewaltigen Palmen am Hollywood Boulevard zu peitschenden Wischmops, und diese wischen den Himmel. Ihre klatschenden Wedel werfen abscheuliche weiche Gestalten nieder, die fiepend auf dem Pflaster landen. Mit glänzenden Kaviaraugen und schuppigen Schlangenschwänzen schlagen diese wilden weichen Gestalten auf den vorbeifahrenden Lincoln ein. Und fallen quiekend ab. Hektisch kratzen ihre Klauen in die Luft. Unter ihrem krachenden Aufprall birst die Windschutzscheibe nicht, denn das Glas ist kugelsicher. Und die rollenden Reifen des Autos rumpeln über sie hin und zermanschen ihr gefallenes Fleisch. Und diese stürzenden, kreischenden, krallenden Gestalten sind Ratten. In den Tod geschleudert sind dies die zappelnden Leiber von Nagern aller Art. Die Reifen des Lincoln zermalmen diesen roten Teppich aus zerquetschtem Fell. Die Scheibenwischer säubern das Blickfeld des Fahrers vom noch warmen Blut, und die zersplitterten Knochen schaden den Reifen nicht, denn auch der Gummi ist kugelsicher.

Und so gnadenlos ist der Wind, dass er die Straße harkt und diese Ladung verkrüppelten Ungeziefers, diese Flut des Leidens hinter dem Lincoln herschiebt, der jetzt Spaulding Square erreicht. Blitze reißen den Himmel in Stücke, und Regen schwemmt in Kaskaden über die Ziegeldächer. Donner kracht mit Getöse, während der Wind die Mülltonnen plündert und mit Plastiktüten und Styroporbechern um sich wirft.

Und vor dem hoch aufragenden Turm des Roosevelt Hotel ist der Boulevard verwaist, und das Heer aus Müll rückt, von keinen Ampeln und anderen Autos aufgehalten, auf die City zu. Jede Straße, jede Kreuzung liegt verlassen da. Die Bürgersteige sind leer, so wie es die alten Wahrsager verheißen haben, und jedes Fenster ist schwarz.

Am brodelnden Himmel schweifen keine Lichter von Flugzeugen, und die verstopften Gullys lassen die Flut aus Regen und Fell nicht abfließen. Die Straßen sind glitschig von Innereien. Und ab Grauman’s Chinese Theatre ist ganz Los Angeles ein einziges Gemetzel und Chaos.

Aber nicht weit vor dem Auto, in Block 6700 – leuchten die Neonlichter noch. In diesem einzigen Block des Hollywood Boulevard ist die Nacht noch warm und still. Kein Regen nässt das Pflaster, und die grünen Markisen des Musso & Frank Grill hängen unbewegt. Die Wolken über diesem Block sind offen wie ein Tunnel zum Mond, und die Bäume an den Bürgersteigen regen sich nicht. Derart mit Blut überzogen sind die Scheinwerfer des Lincoln, dass sie dem Auto einen leuchtend roten Pfad weisen, dem es folgt. Die grellroten Strahlen lassen eine junge Dame auf dem Bürgersteig erkennen; sie steht gegenüber dem Hollywood Wax Museum. Und dort im Auge dieses schrecklichen Sturms blickt sie auf einen in rosa Beton gegossenen, passgenau ins Trottoir gefügten Stern hinab. In ihren Ohrläppchen trägt sie münzgroße glitzernde Zirkonia. Und ihre Füße stecken in gefälschten Manolo Blahniks. Die weichen Falten ihres gerade geschnittenen Rocks und ihres Kaschmirpullovers sind trocken. Ein Schwall roter Locken ergießt sich über ihre Schultern.

Der Name in dem rosa Stern lautet »Camille Spencer«, aber diese junge Dame ist nicht Camille Spencer.

Ein rosa Klumpen getrockneten Kaugummis, eine Vielzahl Klumpen, rosa und grau und grün, entstellt den Bürgersteig wie Krätze. Nicht nur der Zahnabdruck eines Menschen, auch das Zackenmuster einer Schuhsohle ist in den Gummi geprägt. Die junge Dame stupst mit der Spitze ihres Fake-Manolos daran, bis sie den grindigen Gummi wegtreten kann. Bis der Stern, wenn auch nicht sauber, so doch sauberer ist.

Eingehüllt in einen Kokon der Stille fasst die junge Dame den Saum ihres Rocks und bringt ihn dicht vor ihren Mund. Sie spuckt auf den Stoff, kniet nieder und putzt den Stern, poliert den im rosa Beton in Messing gegossenen Namen, bis er glänzt. Als der Lincoln neben ihr am Bordstein hält, richtet das Mädchen sich auf und schreitet mit demselben Respekt, mit dem man um ein Grab herumschreiten würde, um den Stern herum. In einer Hand hält sie einen Kopfkissenbezug. Ihre Finger, die abgebrochenen weißen Nägel in die Faust gekrallt, halten diesen Sack aus weißem Tuch, der angefüllt ist mit Schokobonbons, mit Nougat und Lakritz. In der anderen Hand hält sie einen halb gegessenen Erdnussriegel.

Ihre porzellanverblendeten Zähne kauen müßig. Ein Rand geschmolzener Schokolade umgrenzt ihre wulstig aufgespritzten Lippen. Die Propheten von Sais machen darauf aufmerksam, die Schönheit dieser jungen Frau sei von solcher Art, dass jeder, der sie sehe, alle Vergnügen außer Essen und Sex vergessen werde. Physisch so verlockend ist ihre irdische Gestalt, dass ihr Betrachter zu Haut und Magen schrumpft. Und die Orakel singen, sie sei weder lebendig noch tot. Weder Sterbliche noch Gespenst.

Und am Straßenrand parkt der Lincoln und tröpfelt rot. Das hintere, dem Bordstein zugewandte Fenster summt einen Spalt weit auf, und eine Stimme meldet sich aus dem feudalen Interieur. Im Auge dieses Orkans fragt eine Männerstimme: »Süßes oder Saures?«

Einen Steinwurf in alle Richtungen entfernt tobt die Nacht weiter hinter einer unsichtbaren Mauer.

Die Lippen der jungen Dame, beglänzt mit rot-rotem Lippenstift – die Farbe heißt »Freiwild« –, ihre Lippen kräuseln sich zu einem Lächeln. Hier hängt die Luft so still, dass man den Duft ihres Parfüms wahrnehmen kann, wie Blumen in einem Grab, tausend Jahre flachgepresst und getrocknet. Sie beugt sich an das offene Fenster und sagt: »Du kommst zu spät. Es ist schon morgen …« Sie unterbricht sich für ein träges, lüsternes Blinzeln, zeigt ihren türkisgrünen Lidschatten und sagt: »Wie viel Uhr ist es?«

Und es wird deutlich, der Mann trinkt Champagner, denn in diesem stillen Augenblick klingen sogar die Bläschen seines Champagners laut. Und das Ticken seiner Armbanduhr klingt laut. Und seine Stimme in dem Auto sagt: »Zeit, dass alle bösen Mädchen ins Bett gehen.«

Wehmütig seufzt die junge Frau. Ihr Lächeln erstirbt, sie leckt sich die Lippen. Halb furchtsam, halb resigniert sagt sie: »Ich schätze, ich habe gegen die Sperrstunde verstoßen.«

»Verstöße«, sagt der Mann, »können etwas ganz Wunderbares sein.« Sodann schwingt die Wagentür einladend auf, und ohne Zögern steigt die junge Dame ein. Und diese Tür stellt ein Tor dar, singen die Propheten. Und dieses Auto selbst ist ein Maul, das Nasch- und Zuckerwerk verschlingt. Und der Lincoln verschließt sie in seinem Magen. Sein Inneres ist mit Samt ausgepolstert wie ein Sarg. Das getönte Fenster schließt sich summend. Der Wagen steht im Leerlauf, die Motorhaube dampft, die polierte Karosse trieft, unten umsäumt von roten Fransen – ein wachsender Bart aus geronnenem Blut. Karmesinrote Reifenspuren führen dorthin, von wo das Auto kam. Dort peitscht noch immer der Sturm, aber hier vernimmt man nur das gedämpfte Ächzen eines aufkeuchenden Mannes. Die Alten beschreiben diese Töne als ein Fiepen wie von Ratten und Mäusen, die zu Tode zerquetscht werden.

Stille folgt, und dann gleitet das hintere Fenster wieder hinunter. Die abgebrochenen weißen Fingernägel langen hinaus. An ihnen baumelt eine Latexhaut, eine kleinere Version des weißen Kopfkissenbezugs der jungen Frau, ein schwer beladener Minisack. Sein Inhalt: etwas trüb Weißes. Diese Latexhülle ist mit dem rot-roten Lippenstift beschmiert. Sie ist mit Karamell und Milchschokolade beschmiert. Statt dies in die Gosse fallen zu lassen, führt die junge Frau, die immer noch auf dem Rücksitz sitzt, ihr Gesicht an das offene Fenster. Sie bringt den Latexsack an ihre Lippen und füllt ihn mit Luft. Sie bläst ihn auf und knotet das offene Ende zu. Wie eine Hebamme die Nabelschnur eines Neugeborenen abbinden würde. Wie ein Clown einen Ballon zuknoten würde. Sie verknotet die aufgeblähte Haut, verschließt den milchigen Inhalt und beginnt das Gebilde zu verdrehen. Sie biegt und dreht daran herum, bis es die Gestalt eines Menschen annimmt, mit zwei Armen, zwei Beinen und einem Kopf. Eine Voodoopuppe. Groß wie ein Säugling. Diese unschöne Schöpfung, bedeckt mit Zuckerresten von ihren Lippen, gefüllt mit dem mysteriösen trüben Saft des Mannes, schleudert sie in die Mitte des wartenden rosa Sterns.

Den von Solon aufgezeichneten Prophezeiungen zufolge ist dieses kleine Bildwerk von Blut und Samen und Zuckerwerk eine Opfergabe, dargeboten auf jenem heiligen Pentagramm am Rand des Hollywood Boulevard.

In dieser Nacht, mit diesem Ritual beginnt der Countdown für den Jüngsten Tag.

Und wieder füllt das verspiegelte Fenster des Wagens seinen Rahmen. Und in diesem Augenblick verschlingen der Sturm, der Regen und die Finsternis das Auto. Als der Lincoln sich vom Bordstein löst und die junge Dame mit sich nimmt, ergreifen die Winde ihr weggeworfenes kleines Menschenwesen, diese zugeknotete Blase, dieses Götzenbild, treiben Wind und Regen geschlachtete Nager, Plastikmüll und vertrocknete Kaugummis vor sich her und dirigieren den ganzen Unrat in Richtung Schwerkraft.

21. DEZEMBER, 06:03 CET

Ich esse, also bin ich

Gepostet von [email protected]

eneigter Twitterer,

zunächst gilt festzuhalten, dass ich meinen Verstand immer als ein Verdauungsorgan betrachtet habe. Ein Magen zur Verdauung von Wissen, wenn man so will. Als verschlungene, faltige Masse sieht das menschliche Gehirn ja wirklich und unverkennbar wie graue Eingeweide aus, und in diesen denkenden Därmen werden meine Erfahrungen sortiert und verwertet und zur Geschichte meines Lebens aufbereitet. Meine Gedanken erscheinen als würziger Rülpser oder aufsteigende Galle. Die unverdaulichen Knorpel und Knochen meiner Erinnerungen sind das, was ich hier in Wort fasse.

Mit einem autobiografischen Blog macht man sein Leben wieder ungelebt. Es ist dieselbe Schweinerei, als würde man einen komplett gegessenen Erdnussbutterkäsekuchen wieder ungegessen machen.

Die verschlungenen, gefurchten und faltigen Innereien meines Kopfs existieren als eine Art Bauch des Intellekts. Tragödien erzeugen peptische Geschwüre. Komödien hingegen sind nahrhaft. Am Ende, dessen seid versichert, werden eure Erinnerungen weit länger leben als euer Fleisch. Seht mich an! Mein Name ist Madison Desert Flower Rosa Parks Coyote Trickster Spencer, und ich bin ein Gespenst. Soll heißen: Buh! Ich bin dreizehn Jahre alt und ein bisschen übergewichtig. Soll heißen: Ich bin tot und fett. Soll heißen: Ich bin eine dicke Sau, oink-oink, ein echt fettes Schwein.

Fragt einfach meine Mom.

Ich bin dreizehn und fett – und ich werde ewig so bleiben.

Und, ja, ich kenne das Wort peptisch. Ich bin tot, nicht dumm. Schon mal was von Krise in der Lebensmitte gehört? Vereinfacht gesprochen: Ich mache zur Zeit eine »Krise in der Todesmitte« durch. Nach acht Monaten in der feurigen Unterwelt der Hölle bin ich jetzt als Gespenst in der lebend-lebendigen physischen Welt gestrandet, ein Zustand, der vielleicht besser als Fegefeuer bekannt ist. Fühlt sich exakt so an wie ein Flug mit Mach 1 an Bord der Saab Draken meines Vaters von Brasilia nach Riad, nur dass man, bis die Landeerlaubnis kommt, ewige Warteschleifen über dem Flugplatz dreht. Vereinfacht gesprochen: Fegefeuer ist das, wo man das Buch seiner Lebensgeschichte ungeschrieben macht.

Was die Hölle angeht, braucht ihr kein Mitleid mit mir zu haben. Wir alle haben vor Gott unsere Geheimnisse; eine kräftezehrende Angelegenheit. Wenn es jemand verdient hat, im unlöschbaren ewigen Flammenmeer zu brennen, dann bin ich das. Keine Strafe ist zu hart.

Für mich ist mein Fleisch mein Curriculum Vitae. Mein Fett ist meine Speicherbank. Die Augenblicke meines vergangenen Lebens sind in jeder Fettzelle meines Geisterspecks archiviert, und Abnehmen wäre für Madison Spencer dasselbe wie Verschwinden. Schlechte Erinnerungen sind besser als gar keine. Und seid versichert, ob es um euer Fett oder euer Bankkonto oder eure geliebte Familie geht – eines Tages werdet ihr all das hinter euch lassen müssen.

Und die Person, die hinter euch zu lassen euch am schwersten fallen wird, das seid ihr selbst.

Ja, geneigter Twitterer, ich bin dreizehn und ein Mädchen, und ich kenne den Ausdruck Curriculum Vitae. Und mehr noch, ich weiß, dass nicht einmal die Toten vollständig verschwinden wollen.

21. DEZEMBER, 06:05 CET

Wie ich als schon bei Gott in Ungnade Gefallene in Ungnade fiel

Gepostet von [email protected]

eneigter Twitterer,

ohne die Halloweenkapriolen gewisser dreier Schlampen würde ich nicht hier auf diesem felsigen Galapagos von Erde festsitzen und den warmen Schildkrötenurin trinken, der die Gesellschaft von Menschen ist. An dem fraglichen Halloween hatte man mich erwürgt und mir für acht Monate alles Blut abgelassen. Ich wurde verdammt, nun ja, weil ich einen schrecklichen Mord begangen hatte, von dem ich hier noch früh genug berichten werde. Eine der Hauptfoltern der Hölle besteht darin, dass wir alle insgeheim wissen, warum wir es verdienen, hier zu sein. Rausgekommen bin ich, weil an Halloween nach altem Brauch die gesamte Bevölkerung des Hades auf die Erde zurückkehrt, um vom Morgengrauen bis Mitternacht gesalzene Nüsse und Schokorosinen zu hamstern. Mit dieser Erwerbstätigkeit war ich beschäftigt, durchstöberte Vorstadtgebiete nach Twix und Bounty, die Schatzkammer der Hölle zu füllen, als ein Windhauch meinen Namen aus der nächtlichen Ferne herantrug. Ein Chor von Mädchenstimmen, diese schmeichelnden, flötenden Teeniestimmen rufen meinen Namen: »… Madison Spencer … Madison Spencer, erscheine! Wir befehlen dir, erscheine uns!«

Ob es euch gefällt oder nicht, aber ihr Vortoten könnt die Nachlebenden nicht einfach so herumkommandieren. Die Toten haben Besseres zu tun, als auf eure dämlichen Fragen nach Lottozahlen und künftigen Ehepartnern zu antworten. Ihr mit euren albernen Séancespielchen, eurer Tischrückerei und dem ganzen parapsychologischen Mumpitz! Ich hatte bestenfalls vier Stunden Dunkelheit, um Kit-Kat-Riegel einzusammeln, und da ruft mich dieser Haufen hysterischer Trullas. Sie saßen auf meinem ehemaligen Bett, im Zimmer meines ehemaligen Internats in Locarno und geboten unisono: »Erscheine uns, Madison Spencer! Lass uns sehen, ob dein dicker Arsch im Tod geschrumpelt ist.« Und kicherten hinter vorgehaltenen schlanken Händen.

Einander zum Schweigen bringend sangen die verhurten Wanderhuren: »Zeig uns deine geheime Gespensterdiät.« Kindische Frotzeleien wie auf dem Schulhof; und sie glucksten und wankten und stießen sich mit den Schultern an. Sie saßen im Schneidersitz, beschmutzten mein Bettzeug mit ihren Schuhen, traten auch gelegentlich gegen mein ehemaliges Kopfbrett und aßen Popcorn beim Schein einiger Kerzen, die auf einem Teller brannten. »Wir haben Kartoffelchips«, höhnten sie und schüttelten einen Beutel derselben. Mit Barbecuegeschmack. »Wir haben Zwiebeldip.« Eine Stimme hob an: »Hier, Madison … Hier, kleines Schweinchen, hol es dir …« Und alle stimmten ein: »Huuuiiiii …!« Lauthals riefen sie den Schweinelockruf in die eisige Halloweennacht. »Hier, Schweinchen, komm, kleines Schweinchen.«

Sie schnaubten. Sie grunzten. Sie riefen: »Oink, oink, oink.« Geräuschvoll schmatzend, die Münder vollgestopft mit kalorienreichen Snacks quiekten sie vor Lachen.

Nein, geneigter Twitterer, ich habe die widerlichen Tussen in meinem Zorn nicht abgeschlachtet. Während ich dies schreibe, sind sie weiterhin sehr am Leben, wenn auch gedemütigt. Es genüge der Hinweis, dass ich ihrem albernen Gejodel Folge leistete und dort in einem schwarzen Lincoln Town Car vorfuhr. An dem fraglichen Halloween veranlasste ich das niederträchtige Trio schludriger Schlunzen, den dürftigen Inhalt ihrer anorektischen Mägen auszuleeren. Also Schande über mich, Schande! Zu meinen Gunsten sei gesagt, wegen der drohenden Sperrstunde war ich ein klein wenig nervös und abgelenkt.

Auch nur ein einziges Uhrticken Verspätung nach Mitternacht hätte meine Verbannung auf die langweilige Erde bedeutet, also blieb ich äußerst wachsam, während der große Zeiger meiner Armbanduhr Minute um Minute auf die Zwölf zurückte. Sobald die drei Schlampampen sich in ihrem eigenen Erbrochenen und Kot wälzten, machte ich mich schleunigst auf den Weg zu meinem wartenden Lincoln.

Mein treues Fluchtfahrzeug stand noch da, wo ich es verlassen hatte: am eisigen Bordstein neben dem verschneiten Rasen des Schulwohnheims. Die Schlüssel baumelten im Zündschloss. Die Uhr im Armaturenbrett zeigte dreiundzwanzig Uhr fünfunddreißig, also noch reichlich Zeit für meine Rückkehr in die Hölle. Ich klemmte mich hinters Steuer und legte den Sicherheitsgurt an. Ach, Erde, dachte ich ein wenig nachsichtig, ja geradezu nostalgisch, während ich das alte Bauwerk betrachtete, wo ich einst gekatzbuckelt hatte, wo ich Fig Newtons geknabbert und Die Parasiten gelesen hatte. Heute Nacht strahlten alle Fenster hell, viele hatten sich weit dem Schweizer Winterklima geöffnet, Vorhänge flatterten im frostigen Wind, der von den Gletschern der öden Alpen herabwehte. Und all die weit offenen Fenster umrahmten die Köpfe verwöhnter, reicher Schulmädchen, die sich hinauslehnten und die rote Backsteinfassade des Gebäudes mit ihrer Gourmetkotze verzierten. Ich hätte mich dem Anblick gern noch länger hingegeben, aber inzwischen zeigte die Uhr bereits dreiundzwanzig Uhr fünfundvierzig.

Ich sagte dem allen zärtlich Adieu und drehte den Zündschlüssel.

Ich drehte den Schlüssel noch einmal.

Ich setzte meinen bequemen Schlupfhalbschuh mit flachem Absatz aufs Gaspedal und gab ihm einen kleinen Schubs. Die Uhr zeigte dreiundzwanzig Uhr fünfzig. Ich sah zweimal nach, ob der Schalthebel auch wirklich auf Parken stand, und drehte den Schlüssel ein drittes Mal.

Ihr Götter! Und nichts geschah. Kein Autogeräusch ertönte unter der Motorhaube. Für euch Wichtigtuer der Blogosphäre, die ihr immer alles besser wisst – vor allem, wenn es um Autos geht –, nein, ich hatte nicht vergessen, das Licht auszumachen. Und, zweimal nein: dem Auto war auch nicht der Dinosauriersaft ausgegangen. Verzweifelt drehte ich immer wieder den Zündschlüssel, während der Zeiger unaufhaltsam auf dreiundzwanzig Uhr fünfundfünfzig zukroch. Um dreiundzwanzig Uhr sechsundfünfzig begann das Autotelefon zu läuten – ein altmodisches brrring –, aber das ignorierte ich in meinem hektischen Bemühen, das Handschuhfach zu öffnen, wo die Bedienungsanleitung sein musste, die mir aus der mechanischen Krise helfen sollte. Das Telefon klingelte auch noch vier Minuten später, als ich den Tränen nahe den Hörer abnahm und mich mit einem knappen »Alors!« meldete.

Eine Stimme im Hörer sagte: »›… Madison weinte beinahe vor Frust.‹« Eine schmeichelnde Männerstimme sagte: »›Ihr süßer Triumph über ihre schikanösen Schulkameradinnen war zu bitterer Panik geworden, als sie feststellte, dass ihr Fluchtfahrzeug nicht anspringen wollte …‹«

Es war Satan, der Fürst der Finsternis, zweifellos las er aus seinem lausigen Manuskript Die Geschichte von Madison Spencer vor – meine angebliche Lebensgeschichte, die er bereits vor meiner Zeugung geschrieben zu haben behauptet. Auf diese Blätter will er jeden Augenblick meiner Vergangenheit und Zukunft diktiert haben.

»›… die kleine Madison‹«, fährt Satan fort, »›entsetzt von der Stimme ihres Herrn und Meisters im Telefon des Lincoln …‹«

Ich unterbrach ihn: »Hast du an dem Wagen herumgepfuscht?«

»›… wusste‹«, sagte die Telefonstimme, »›dass sie auf Erden das unvermeidliche Grausame Schicksal erwartete …‹«

Ich schrie: »Das ist nicht fair!«

»›… Bald würde Maddy nichts anderes übrig bleiben, als sich hinauszuwagen und das Ende der Zeiten einzuleiten …‹«

Ich schrie: »Ich leite überhaupt nichts ein!« Ich schrie: »Ich bin nicht deine Jane Eyre!«

Die Uhr stand jetzt auf Mitternacht. Eine Glocke im Turm einer fernen Alpenkirche begann zu schlagen. Noch vor dem sechsten Schlag begann der Hörer in meiner Hand zu verdampfen. Der ganze Lincoln verschwand um mich herum, aber Satans Stimme leierte weiter: »›… Madison Spencer hörte das ferne Läuten der Kirchenglocke und erkannte, dass sie gar nicht existierte. Sie hatte nie real existiert, nur als Marionette, nur dazu erschaffen, dem überaus sexy aussehenden Teufel zu dienen …‹«

Als der Fahrersitz sich auflöste, knallte mein praller plumper Mädchenhintern aufs Pflaster. Der letzte Schlag der Mitternachtsglocke hallte durch die Schluchten und Täler der öden Schweiz. Die Fenster des Schulwohnheims schlossen sich. Die Lichter gingen aus. Die Vorhänge wurden zugezogen. Der Sicherheitsgurt, der noch einen Augenblick zuvor mein fettes Bäuchlein gequetscht hatte, wurde so substanzlos wie ein Nebelfetzen. Hinter mir lag wie auf die Straße geworfen die gefälschte Coach-Handtasche, die meine Freundin Babette auf dem Rücksitz hatte liegen lassen.

Schlag Mitternacht war der Lincoln zu einer nebulösen Nebelbank zerstoben, einer kleinen grauen Wolke in der Form eines Autos. Einsam und allein saß ich mit Babettes beschmutzter Kunstledertasche in stürmischer Nacht in der Gosse.

Statt Kirchenglockenläuten trug der Wind nur das synthetische Zirpen eines Popsongs heran. »Barbie Girl« von der europäischen Band Aqua. Ein Klingelton. Der kam aus einem Smartphone, das ich zwischen den Kondomen und Schokoriegeln aus der Handtasche hervorwühlte. Auf dem Display stand eine Nummer aus Missoula, Montana. Die SMS lautete: »DRINGEND: Schmuggel dich an Bord des Darwin-Airlines-Flugs Nr. 2903 von Lugano nach Zürich; dann nimm Swissair-Flug Nr. 6792 nach Heathrow und von dort den American-Airlines-Flug Nr. 139 nach JFK. Schwing deinen Arsch ins Hotel Rhinelander. Auf der Stelle!« Der Text stammte von einem gewissen nachlebenden blauhaarigen Punk, der zurzeit seine Strafe in der Hölle absaß, mein Freund und Mentor Archer.

21. DEZEMBER, 08:00 EST

Meine Heimkehr

Gepostet von [email protected]

eneigter Twitterer,

meine Mom würde sagen: »Religionen gibt es, weil die Leute lieber eine falsche Antwort hören als gar keine.« Soll heißen: Meine Eltern haben nicht an Gott geglaubt. Soll heißen: In meiner Familie wurde Weihnachten nicht gefeiert.

Wenn meine Eltern sich Gott überhaupt einmal vorstellten, dann als himmelhohen berggroßen Schwulenrechtler, der mit geflügelten Delfinen anstelle von Cherubim das Ozonloch repariert. Und Regenbögen, jede Menge Regenbögen.

Statt Weihnachten feierten wir den Tag der Erde. Wir praktizierten Zazen im Lotossitz und feierten Swami Nikhilanandas Geburtstag. Manchmal führten wir einen Moriskentanz auf, nackt um den Stamm eines uralten Mammutbaums herum, dessen Äste behängt waren mit den verdreckten Hängematten und Scheißeimern von körnerfressenden Baumbesetzern, die Fleckenkäuze in den Techniken des passiven Widerstands unterrichteten. Ihr versteht schon. Nicht der Heilige Nikolaus, sagten meine Eltern, führe Buch darüber, ob kleine Kinder ungezogen oder brav waren, sondern Maya Angelou. Dr. Angelou, ermahnten sie mich, mache ihre Buchhaltung auf einer langen Papyrusrolle, und wenn ich meinen Kompost nicht wegbringe, würde ich ohne Algen ins Bett geschickt werden. Mir war’s egal – wenn nur irgendwer, irgendein weises und CO2-neutrales Wesen (Dr. Maya oder Shirley Chisholm oder Sean Penn) auf mich aufpasste. Aber all das war kein richtiges Weihnachten. Und nichts von diesem »EarthFirst!«-Mumpitz hilft, wenn man einmal tot ist und feststellen muss, dass die mit Giftschlangen herumfuchtelnden Bibelfundamentalisten recht hatten.

Ob es euch gefällt oder nicht, der Weg zur Hölle ist mit nachhaltigen Bambusmatten gepflastert.

Glaub mir, geneigter Twitterer, ich weiß, wovon ich rede. Während meine lebend-lebendigen Eltern Kerzen auf Sojabasis angezündet und fast ein ganzes Jahr zu John Reed gebetet haben, bin ich tot gewesen und habe die echte Wahrheit über alles erfahren.

21. DEZEMBER, 08:06 EST

Allein auf meiner eigenen Willkommensparty

Gepostet von [email protected]

eneigter Twitterer,

auch wenn ich kaum zu Heimweh neige, suche ich in Anbetracht meiner gegenwärtigen Umstände nun doch einen alten Treffpunkt meiner Familie auf. Solange ich denken kann, besitzen meine Eltern ein Penthouse im Hotel Rhinelander. Dort, fünfundsechzig Stockwerke über der Lexington Avenue, gegenüber von Bloomingdale, dort, so ist es mir spontan in den Sinn gekommen, würde ich mich in meinem alten Zimmer zwischen meinen Stofftieren und den Jane-Austen-Romanen verschanzen und mir bis zum nächsten Halloween alle Folgen von Das Haus am Eaton Place ansehen. Und vielleicht die Forsyte-Saga noch einmal lesen. Die Bude müsste sturmfrei sein, denn laut Seite sechs der Post befinden sich meine Eltern auf hoher See an Bord ihrer Hundert-Meter-Jacht, derPangaea Crusader. Zurzeit sind sie in der Beringstraße und versuchen dem fabrikmäßigen Massenmord an Killerwalen oder irgendwelchen anderen abgefahrenen Blauflossen-Sushifischen ein Ende zu machen. Der ganze Zinnober wird für die neue Doku meiner Mom gefilmt, Pottwale im Nebel soll der Streifen heißen, wo sie eine couragierte Meeresbiologin à la Dian Fossey spielt, die im Schlaf von skrupellosen japanischen Fischern harpuniert wird. Abschluss der Dreharbeiten nächste Woche, und laut Seite sechs wäre dem Projekt schon jetzt ein Oscar ziemlich sicher.

Glaubt mir, für meine Mutter ist das nicht nur Schauspielerei; sich im Bett harpunieren zu lassen ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen.

Und, ja, um auf den eben geposteten lüsternen Kommentar von HadesSuperhirnLeonard zu antworten: In dem Film gibt es drei Szenen – auch das hat mir Seite sechs verraten –, wo die weltberühmten Brüste meiner Mom in voller Pracht zu sehen sind, wenn sie nackt und selig inmitten einer glitschigen Herde freundlicher Pottwale schwimmt.

So wie ihr, die künftigen Toten, einen Film erlebt – als flache visuelle Realität mit Ton, aber ohne Gerüche, Geschmacks- oder Tastempfindungen –, so erscheint die lebende Welt uns Gespenstern. Ich kann mich unter Lebenden bewegen, inmitten ihrer Geräusche und ihres Treibens, aber die Lebenden sehen mich so wenig, wie Schauspieler in einem Film das Publikum sehen. Auf die Gefahr hin, allzu bescheiden zu wirken, aber als feiste Siebtklässlerin mit Brille und Schuluniform bin ich es mehr als gewohnt, mich in der Welt unsichtbar zu fühlen. Mehr Geduld erfordert es schon, mich damit anzufreunden, dass ich nicht mehr durch physische Hindernisse eingeschränkt bin. Ich kann durch geschlossene Hoteltüren und selbst durch Türsteher so locker hindurchspazieren, wie ihr durch Rauch oder Nebel schlendert, und spüre dabei nicht viel mehr als ein Kitzeln in meinem Geisterhals oder ein Frösteln am ätherischen Körper.

Andererseits sehen Fremde nicht nur durch mich hindurch; sie gehen auch durch mich hindurch. Sie stoßen mich nicht versehentlich an oder berühren. Nein, man wird buchstäblich penetriert. Man vermengt sich mit ihnen. Die vagabundierende Physiologie dieser shoppenden, fressenden, herumhurenden Klumpen belebten Fleischs, sie schändet einen. Man fühlt sich besudelt und verwirrt und benommen, genau wie der trottlige Vortote, der da gerade durch mich durchgetrampelt ist.

Und, ja, ich habe die Absicht, Wörter wie penetrieren zu benutzen, also gewöhnt euch dran. Ich mag ein totes Pummelchen sein, aber ich werde mich nicht dumm stellen, bloß weil ihr mit eurem puerilen Wortschatz euch Strg+Alt+Verunsichert fühlt. Und, nein, nix da, ich werde ganz bestimmt kein trendiges Internetkauderwelsch verwenden. Jane Austen hat sich bewusst dafür entschieden, ihre ironische Prosa nicht mit Emotikons aufzupeppen, also werde ich das auch nicht tun.

Wie gesagt: Da muss man sich erst mal dran gewöhnen, plötzlich ein Gespenst zu sein. Aufzüge im Hotel, zum Beispiel. Lebend-lebendige Leute quetschen sich wie die Blöden in den Aufzug rein. Als ich im Rhinelander zur Penthouse-Etage hochfuhr, stand ich halb in einer krass Botox-gepolsterten Steuerflüchtigen und halb in ihrem nervös zuckenden Chihuahua. Physisch ist das eine Empfindung, wie wenn man in silikonverschmutztem Mineralwasser schwimmt oder untertaucht. Ich kann den salzigen Geschmack ihres Botox schmecken. Von den sauren Betablockern in ihrem Blut wird mir schwindlig, und dazu das Bad in den warmen Chemikalien, aus denen ein Chihuahua besteht – ihr Götter. Nachdem ich fünfundsechzig Stockwerke lang in mexikanische Hundebiologie getunkt war, kann ich es kaum erwarten, unter die Dusche zu gehen und meine Geisterhaare zu waschen.

Ich fließe durch die Korridortür, Nummer PH – keine Nachbarn, keine Haustiere, Rauchen verboten – und gelange in das Penthouse-Foyer. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft im öden New York bin ich von absoluter, ungetrübter Stille umgeben. Keine Hupen hupen. Keine unausstehlichen Vortoten brabbeln in kryptischen UN-Sprachen lauthals in ihre Mobiltelefone. Das große Wohnzimmer ist mit Möbeln vollgestellt, alle Sessel, Tische und Regale sind in weiße Musselin-Schonbezüge gehüllt. Auch die Kronleuchter sind mit weißen Mullbahnen umwickelt, die unten jeweils verknotet sind und herabhängen wie dünne Streifen Ektoplasma. Insgesamt macht das alles den Eindruck einer stummen Gespensterparty, aber das hier sind eher Comicgespenster, die Bettlaken tragen und zwanghaft »Buuuuh!« rufen. Dieses Zimmer voller Spukgestalten kommt mir vor wie eine schräge Themenparty, höhnisch zu meiner Heimkehr inszeniert. Eine Versammlung großer und kleiner Dämonen. Ehrlich gesagt, ich finde diesen unsensiblen Empfang mehr als nur ein wenig Strg+Alt+Beleidigend.

Aus langjähriger Gewohnheit befolge ich die von meiner Mom von Tokio bis Managua erlassenen offiziellen Hausregeln, ziehe meine Schuhe aus und stelle sie neben der Eingangstür ab.

Jenseits der Versammlung falscher Gespenster blickt man durch die hohen breiten Fenster auf die Architektur von Manhattan hinab. Die kompakten Reihen dieser Gebäude, diese düsteren Wolkenkratzer erinnern an nichts so sehr wie an eine Ansammlung grauer Grabsteine. Sie sehen aus wie abgebrochene Säulen, Pseudo-Kirchtürme und Obelisken, mit denen Menschen ihre Begräbnisstätten markieren. Jenseits der Fenster erstreckt sich dieses gewaltige Gräberfeld. Big Apple. Der florierende Friedhof der künftigen Toten.

Versteh mich bitte richtig, geneigter Twitterer, ich habe nicht die Absicht, mich als Trauerkloß aufzuspielen. Als verblichene Spaßbremse. Aber es kann sein, dass ich an einer Form von Postmortem-Depression leide. Wenn das Totsein erst einmal den Reiz des Neuen verloren hat, scheint ein gewisses Unbehagen an seine Stelle zu treten.

Um den emotional feinfühligen Beitrag von IrokeseArcher666 zu beantworten: Ja, ein Gespenst kann vereinsamen. Wenn du mehr wissen willst, ich fühle mich ein kleines bisschen traurig und abgeschoben, von der ganzen Welt vergessen. Mein Herz würde anschwellen wie ein mit heißen Tränen gefüllter Wasserballon, schwellen und platzen, wenn ich meine Familie sehen würde, sie sehen und von ihnen nicht gesehen würde. Isoliert, ganz allein nur mit meinen Gedanken und Gefühlen. Als ein Gespenst, ohne jede Möglichkeit, mich mitzuteilen, bin ich zum ultimativen Außenseiter geworden.

Nicht einfach bloß gottverlassen, sondern von allem und jedem verlassen.

Ich tappe auf meinen Geisterstrümpfen durch den Flur am Yogastudio meiner Mutter und an der Zigarrenlounge meines Vaters vorbei und finde die Tür zu meinem Zimmer verschlossen. Selbstverständlich ist die Tür verschlossen, und zweifellos ist die Klimaanlage immer noch auf Kühlhaustemperatur eingestellt, und die Vorhänge sind zugezogen, um meine Klamotten und Spielsachen vor Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung zu schützen. Um mein Zimmer als kleine Kultstätte für eine tote geliebte Tochter zu bewahren. Einen idiotischen Augenblick lang versuche ich, das Passwort meiner Mom für die Türsicherung zu erraten. Als Erstes denke ich: Camillespenceristdiegroesstelebendeschauspielerinunter40. Gut möglich ist aber auch: Neinichhabedassuessekaetzchenmeinertochternichtgetoetet! Oder: Ichhaettemadisonmehrgeliebtwennsieeinpaarpfundwenigergewogenhaette. Ich bin ziemlich sicher, dass es eins von den dreien ist, aber dann fällt mir ein, dass ich ja einfach durchgehen kann.

Durch eine Tür oder eine Mauer zu gehen ist nur wenig unangenehmer, als Moleküle mit einem Chihuahua zu teilen. Ich spüre das Gewimmel von Sägemehl, den öligen Geschmack von zu vielen Schichten hellblauer Latexfarbe.

Mein Zimmer bietet ein ähnliches Bild wie das Wohnzimmer: ein Bett, ein Polstersessel, eine Kommode, jedes Möbelstück unter einem weißen Schonbezug … doch auf meinem Bett, unsichtbar unter dem weißen Tuch, liegt eine menschenähnliche Gestalt. Am Fußende erheben sich zwei Spitzen wie Füße, es folgen dünne Beine. Das Ganze erweitert sich zu Hüften, Bauch und Brust; dann eine Senke im Tuch, die an einen Hals denken lässt, und eine Erhebung, die ein Gesicht bedeckt, mit einer Nase als Gipfel. Wie in diesem Goldlöckchen-Märchen schläft jemand in meinem Bettchen. Und auf dem Schonbezug des Nachttischs liegt eine Perücke – ein Nest blonder Locken. In der Kuhle dieses blonden Nests liegen, wie Eier, ein künstliches Gebiss, ein Hörgerät, das aussieht wie eine rosa Plastikgarnele, ein Päckchen Gauloises und ein goldenes Feuerzeug. Neben diesen Gegenständen steht eine gerahmte Titelseite der Zeitschrift Cat Fancy, das Foto zeigt meine Mutter und mich mit einem munteren rotgetigerten Kätzchen in den Armen. Im Gegensatz zu der angestrengten Botox-Miene meiner Mom ist mein Lächeln Ausdruck echter Seligkeit. Die Schlagzeile dazu lautet: »Filmstar beschert Aschenputtelkätzchen Happy End.«

An PattersonNummer54: Ja, auch ein Gespenst kann Trauer und Angst empfinden.

Der Tod ist nicht das Ende von aller Gefahr. Auch jenseits des Todes gibt es Tod. Ob es euch gefällt oder nicht, der Tod ist ganz und gar nicht das Ende.

Niemand möchte in ein einsames, total ruhiges Hotelzimmer kommen und dort eine Leiche finden, besonders wenn sie im eigenen Kinderbett liegt. Es handelt sich um den Leichnam einer Fremden, offenbar eine honduranische Hotelangestellte, der es rücksichtsloserweise beliebte, in meinem hübschen Bettchen Selbstmord zu begehen und inmitten meiner importierten Steiff-Teddybären und limitierten Gund-Giraffen zu verwesen, wahrscheinlich mit einem Bauchvoll Xanax aus dem Vorrat meiner Mutter, und jetzt sickern ihre ekligen honduranischen Körperflüssigkeiten in meine handgenähte Hästens-Matratze und ruinieren meine ultraexklusive Porthault-Bettwäsche.

Schließlich übersteigt meine wachsende Wut meine Angst, und ich mache einen Schritt nach vorn. Ich packe einen Zipfel des Schonbezugs, ziehe ihn langsam runter und lege die Leiche frei: eine Mumie. Eine Hexe. Keine Zähne halten ihr runzliges eingefallenes Zahnfleisch zusammen. Ihr Kopf, ins Kissen gesunken, ist von schütteren grauen Haaren umkränzt. Ich reiße das weiße Tuch mit einem Ruck weg und werfe es auf den Boden. Die alte Frau, ihre Beine liegen beisammen, die Hände hat sie auf der Brust gefaltet, an jedem knochigen Finger funkeln protzige Cocktailringe. Ihr Kleid kenne ich: ein enganliegendes Abendkleid aus aquamarinblauem Samt, dicht besetzt mit Pailletten, Strass und Saatperlen. Ein hoher Schlitz entblößt ein verkümmertes Bein vom dürren Oberschenkel bis zum blaugeäderten Fuß, der in einer Slingback-Sandale von Prada steckt. Die Schuhe sind so neu, dass man das Preisschild an der Sohle des einen noch lesen kann. Die blonde Perücke, das Kostüm – all das kenne ich. Ich habe sie vor ungefähr hunderttausend Jahren bei einer Beerdigung gesehen. Und Wunder über Wunder, ich kann den Zigarettenrauch der alten Dame riechen. Nein, zugegeben, Gespenster können in der lebenden Welt nichts riechen oder schmecken, trotzdem kann ich den Zigarettengestank riechen, der von ihr aufsteigt. Und ohne nachzudenken, ganz unbewusst, sage ich: »Oma Minnie?«

Die Wimpern der Alten zittern. Das äußere Ende einer falschen Wimper löst sich spinnenbeinig, was ihr einen ziemlichen dementen Anstrich gibt. Die alte Dame blinzelt, stützt sich auf die Ellbogen und dreht ihre milchigen Augen in meine Richtung. Ein Lächeln spaltet die furchige Breite ihres Gesichts, und ihr lispelndes Zahnfleisch sagt: »Pummelchen?«

An KanadAIDSemily: Das haut rein. Auch wenn man tot ist, tut es genauso weh, wenn einem das Herz schwillt und groß und größer wird wie ein Aneurysma aus Tränen, das gleich platzen wird.

Der Blick meiner Oma springt von mir zu ihrem Kleid, von mir zu den Pailletten und dem Samt, der von ihren alten Beinen gerutscht ist, und die Alte sagt: »Himmel, Arsch und Zwirn … jetzt sieh dir nur diesen Flittchen-Fummel an, in dem deine Mama mich begraben hat!« Mit einer zittrigen beringten Hand greift sie nach den Gauloises auf dem Nachttisch. Sie sagt: »Na komm, gib deiner Oma Minnie mal Feuer«, befördert eine Kippe an ihren Mund, und ihre schlaffen runzligen Lippen wölben sich zu einem Kuss um den Filter.

21. DEZEMBER, 08:09 EST

Ein widerwärtiges Wiedersehen

Gepostet von [email protected]

eneigter Twitterer,

auf der Satindecke meines Betts ausgestreckt legt Oma ihr dürren Beine an den Knöcheln übereinander und gewährt mir einen wenig willkommenen Blick unter ihr geschlitztes Kleid. Erschaudernd frage ich: »Haben wir dich … ohne Unterhose begraben?«

»Deine blöde Mama«, gibt sie zur Antwort. Das Kleid ist ärmellos, und jetzt betrachtet sie ein stachliges Tribal-Tattoo, das ihr Handgelenk umfasst und sich über Unterarm und Ellbogen bis zur Schulter hinauf rankt. Das Tintenschwarz bildet borstige Buchstaben, wie Dornengestrüpp, und da steht: »Ich [Herz] Camille Spencer … Ich [Herz] Camille Spencer …«, mit Rosenblüten dazwischen. Oma spuckt auf ihren Daumen. Sie reibt an den Wörtern auf ihrem Handgelenk und sagt: »Was soll dieser Firlefanz?« Sie kann das nicht sehen, aber die Wörter laufen von ihrer Schulter weiter, schmiegen sich um ihren Hals herum wie ein enganliegender Kragen und enden in einer großen Rose, die fast ihre ganze rechte Wange bedeckt. Diese wiederholten Beteuerungen wurden auf Drängen meiner Mutter postmortal in ihre alte ausgedorrte Haut genadelt.

Ihr Kopf auf dem Kissen, blickt Oma Minnie auf die vollen Brüste im Oberteil ihres Kleids. »Heiliger Strohsack … Was hat deine Mama mir angetan?« Mit der knorrigen Kralle eines bejahrten Zeigefingers piekt sie vorsichtig in eine feste Brust, die ihr offenbar ebenfalls postmortal verpasst wurde.

Sie raucht eine Geisterzigarette, pustet überall gebrauchten Rauch herum und tätschelt mit der freien Hand das Bett, damit ich mich neben sie setze. Natürlich setze ich mich. Ich bin sauer und empört, aber nicht unhöflich. Ich sitze einfach bloß da, sage kein Wort, und ganz bestimmt nicht nehme ich sie in die Arme und küsse sie. Meine geliehene gefälschte Coach-Tasche steht neben mir auf dem Bett, und ich lange hinein und taste zwischen den türkisgrünen Avon-Lidschatten und Bountys und Kondomen herum. Ich ziehe ein fremdes Smartphone hervor und tippe meine bösen Gedanken zu Wörtern … Sätzen … zickigen Blogeinträgen.

Wenn ich hier ehrlich bin, werdet ihr zu dem Schluss kommen, ich sei schlicht das hartherzigste dreizehnjährige Gespenst, das je auf Erden gewandelt ist, aber in diesem Moment wünsche ich mir, meine geliebte, vor langer Zeit gestorbene Oma Minnie würde Lungenkrebs kriegen und ein zweites Mal sterben.

Zwischen Zügen an ihrem Sargnagel fragt meine Oma: »Du hast nicht zufällig einen Spiritisten hier rumlungern sehen? Schreckliche Haut? Ein großer dicker Langweiler mit einem langen Zopf auf dem Rücken wie ein Chinese?« Sie sieht mich mit einem faltigen Auge schief an.

Lass dir gesagt sein, HeisseHoellenbrautBabette, ich passe gut auf deine Handtasche auf.

Meine Oma Minnie war die Mom meiner Mutter, und in ihren glorreicheren Zeiten war sie vermutlich eine wilde Jazzmaus mit Bubikopf und gepuderten Knien, die auf kokainübersäten Flüsterkneipentischen mit Charles Lindbergh Jitterbug tanzte, in Stutz Bearcats durch die Nacht von West Egg bretterte, Waschbärpelzmäntel trug und lebende Goldfische verschlang, aber als ich sie kennenlernte, war absolut nichts mehr mit ihr los. Meine Mom zu erziehen hat ihr wahrscheinlich nicht gerade geholfen, jung zu bleiben.

Als ich zur Welt kam, sammelte Oma Minnie bereits Knöpfe und pflegte ihren Ischias. Und war Kettenraucherin. Ich weiß noch, wenn ich sie auf dem Land besuchte, machte sie Tee, indem sie ein altes Gurkenglas voll Wasser in ein sonniges Fenster stellte. Von diesem ganzen Norman-Rockwell-Zeug mal abgesehen roch es im Haus meiner Oma, als ob man Urlaub bei verdreckten Höhlenmenschen machen würde, als ob sie die Mahlzeiten aus rohen Zutaten zubereitete, die sie irgendwo aus der Erde riss und dann erhitzte, tatsächlich in ihrem Haus zu Essen verarbeitete, statt einfach Spago oder Ivy oder dem Grill Room im Four Seasons eine SMS zu schicken und sich von denen moules marinières tout de suite vorbeibringen zu lassen.

Wenn man bei meiner Oma im Bad gewesen war, schlüpften nicht sofort somalische Hausmädchen hinein und desinfizierten alles und stellten neues Shampoo mit Pamplemousse-Aroma hin. Es ist kein Geheimnis, warum meine Mutter als Teenager von zu Hause weggelaufen und ein weltberühmter Hollywoodstar geworden ist und meinen milliardenschweren Vater geheiratet hat. Man kann nicht ewig so tun, als sei man Laura Ingalls Wilder; irgendwann wird dieses hinterwäldlerische Barfußherumgelaufe langweilig. Während ich auf das Elba dieses öden Landlebens verbannt war, zog meine Mutter mit einer Filmcrew der UNESCO durch Afrika und unterrichtete die Buschmänner der Kalahari in Kondomtechniken für Safer Sex. Mein Vater fädelte derweil die feindliche Übernahme von Sony Pictures ein oder kaufte den kompletten internationalen Markt für waffenfähiges Plutonium auf, und ich saß in der Wildnis fest und musste Interesse für die so abwechslungsreichen Paarungsrufe von Wildvögeln heucheln.

Ich bin kein Snob. Ihr könnt mich nicht als Snob beschimpfen, weil ich meiner Oma schon längst verziehen hatte, dass sie auf dem Land lebte. Ich hatte ihr verziehen, dass sie einheimischen Havarti kaufte und den Unterschied zwischen Milcheis und Sorbet nicht kannte. Zu ihrer Ehre sei gesagt, es war meine Oma Minnie, die mich mit den Romanen von Elinor Glyn und Daphne du Maurier bekanntmachte. Um bei ihr zu punkten, tolerierte ich die Besessenheit, mit der sie ihre eigenen alten Tomatensorten züchtete, statt sich von Dean & Deluca per FedEx die unendlich besseren Cherokee Purples schicken zu lassen. So sehr habe ich sie geliebt. Aber so voreingenommen sich das anhören mag, ich habe ihr immer noch nicht verziehen, dass sie gestorben ist.

Meine Oma zupft sich mit den essstäbchenlangen Fingernägeln, mit denen meine Mom sie für die Beerdigung hatte nachrüsten lassen, ein Tabakfädchen von der Lippe und sagt: »Deine Ma hat einen Kerl angeheuert, der dich jagen soll, also sieh dich vor.« Sie fügt hinzu: »So viel kann ich dir verraten: Das ist ein Privatdetektiv, der Tote aufspürt, und er ist hier in diesem Hotel!«

Ich sitze hier in meinem alten Hotelzimmer, inmitten meiner Steiff-Affen und Gund-Zebras, und sehe nichts als diese brennende Zigarette. Diese legalisierte Form von Selbstmord. Und, ja, um den Post von HadesSuperhirnLeonard zu beantworten, das ist ausgesprochen kleinlich von mir. Ich will offen sein: Ich bin nicht gänzlich frei von Mitgefühl, aber wie ich es sehe, hat meine Oma mich hängen lassen. Sie hat mich im Stich gelassen, weil Zigaretten ihr wichtiger waren. Ich habe sie geliebt, aber sie hat Teer und Nikotin mehr geliebt. Und heute, wo ich sie in meinem Zimmer finde, bin ich entschlossen, nicht den Fehler zu begehen, sie noch einmal zu lieben.

Meine Mom hat ihr nie verziehen, dass sie nicht Peggy Guggenheim war. Ich habe ihr nie verziehen, dass sie geraucht, gekocht und gegärtnert hat und gestorben ist.

»Also«, sagt Oma Minnie, »Pummelchen, wo hast du gesteckt?«

Och, sage ich, überall und nirgends. Ich erzähle ihr nichts davon, wie ich gestorben bin. Auch kein Wort davon, dass ich zur Hölle verurteilt wurde. Meine Finger tippen weiter auf dem Smartphone herum; meine Fingerspitzen schreien alles heraus, was ich nicht aussprechen kann.

»Ich war da. Im Himmel«, sagt Oma Minnie. Sie stößt mit ihrer Zigarette Richtung Decke. »Wir waren beide erlöst, ich und dein Großvater Ben. Das Problem ist nur, dass man im Himmel das Rauchen verboten hat.« Und deshalb, sagt sie, muss sie, meine tote Oma, als Gespenst hinabsteigen, um ihrer stinkenden Sucht zu frönen, genau wie die Büroangestellten dem Wetter trotzen und sich draußen zusammendrängen müssen, um ihre Krebsstängel zu quarzen.

Die meiste Zeit höre ich nur zu und suche in ihrem Gesicht nach Spuren von mir selbst. Kinder und Alte, wir stellen so eine Art Vorher-Nachher dar; ihre krumme Hakennase ist meine niedliche Stupsnase, allerdings bestrahlt von den UV-Strahlen von hunderttausend Sommertagen auf dem Land. Ihr Katarakt verschieden großer Kinne spiegelt mein zierliches Mädchenkinn wider, aber dreifach. Ich lenke das Gespräch aufs Wetter. Auf der Kante des Hotelbetts, auf dem sie liegt und eine Zigarette inhaliert, frage ich, ob Opa Ben auch im Hotel Rhinelander herumschleicht.

»Mein Goldstück«, sagt sie, »jetzt lass mal diesen Taschenrechner, und konzentrier dich auf mich.« Oma Minnie dreht ihren Gespensterkopf auf dem Kissen hin und her. Sie bläst einen Rauchstrahl an die Decke und sagt: »Nein, dein Opa ist nicht hier. Er wollte im Himmel bleiben, um Paris Hilton zu begrüßen, wenn sie kommt.«

Bitte, Dr. Maya, gib mir Kraft, dass ich kein Emotikon benutze.

Paris Hilton soll in den Himmel kommen?

Das ist doch nicht zu Strg+Alt+Fassen.