5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine der größten literarischen Wiederentdeckungen

der letzten Jahre

Ida Simons überlebte die Nazis, musste eine Karriere als Konzertpianistin wegen der Folgen ihrer KZ-Haft abbrechen und schrieb einen Roman, der ganz Holland bewegte. Nach dem frühen Tod der Autorin im Jahr 1960 fiel der Roman über fünfzig Jahre in Vergessenheit, bevor er 2014 wiederentdeckt wurde – mit riesengroßem Erfolg.

Antwerpen, in den 1920er Jahren: Als die zwölfjährige Gittel nach dem Besuch der Synagoge zu der Bankiersfamilie Mardell eingeladen wird, weiß sie noch nicht, dass dies der Anfang vom Ende ihrer Kindheit ist. Sie, die leidenschaftlich gern Klavier spielt, darf endlich auf einem Steinway-Flügel spielen. Immer häufiger verbringt sie ihre Vormittage in dem vornehmen Haus auf der anderen Seite der Allee. Genießt die ernsthaften Gespräche über Kunst und Musik, die Eleganz des großbürgerlichen Lebens, nur um danach wieder in die umtriebige Welt ihrer eigenen Großfamilie zurückzukehren. Mit Lucie, der einzigen Tochter der Mardells, die fast dreißig und immer noch unverheiratet ist, verbindet sie rasch eine Freundschaft. Die soll jedoch schon bald auf den Prüfstand gestellt werden.

Mit großer Sprachkraft, Sensibilität und feinem Humor schildert Ida Simons die berührende Geschichte eines jüdischen Mädchens, das sich die Frage stellen muss, wem man noch vertrauen kann. Und hält dabei ein lebendiges Bild jüdischen Lebens in der Zeit zwischen den Kriegen fest.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Zum Buch

Antwerpen in den 1920er Jahren:

Ein jüdisches Mädchen. Eine ungleiche Freundschaft. Und die Frage: Wem kann man auf dieser Welt überhaupt noch vertrauen?

Ida Simons überlebte die Nazis, musste eine Karriere als Konzertpianistin wegen der Folgen ihrer KZ-Haft abbrechen und schrieb einen Roman, der ganz Holland bewegte. Nach dem frühen Tod der Autorin im Jahr 1960 geriet der Roman für fünfzig Jahre in Vergessenheit, bevor er jetzt wiederentdeckt wurde – mit riesengroßem Erfolg.

»Das niederländisches Pendant zu John Williams’ Stoner«

De Standaard

»Was für ein umwerfendes Buch.«

Maarten ’t Hart

Zur Autorin

IDA SIMONS (geb. Rosenheimer), 1911 in Antwerpen geboren, war Schriftstellerin und Konzertpianistin. 1943 wurde sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn über das Durchgangslager Westerbork ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. In beiden Lagern gab sie Konzerte. Nach dem Krieg musste sie ihre Karriere als Pianistin aufgeben, weil ihre angegriffene Gesundheit den Strapazen eines Solistenlebens nicht mehr gewachsen war. 1959 erschien der Roman »Vor Mitternacht«, dessen Erfolg Ida Simons nicht mehr voll miterleben durfte. Sie starb im Jahr darauf im Alter von nur 49 Jahren.

Ida Simons

Vor Mitternacht

Roman

Aus dem Niederländischen

von Marlene Müller-Haas

Luchterhand

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

Die niederländische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Een dwaze maagd« bei Uitgeverij Cossee BV, Amsterdam

Die Übersetzung wurde vom Nederlands Letterenfonds unterstützt.

Der Verlag bedankt sich herzlich dafür.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinen Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Copyright © 2014 by Erben Ida Simons

Copyright © der deutschen Ausgabe 2016 by Luchterhand Literaturverlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Neumarkter Str. 28, 81673 München

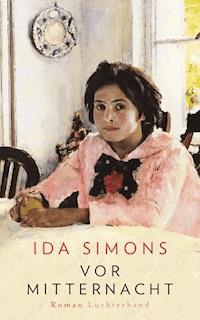

Umschlaggestaltung: buxdesign | München

unter Verwendung eines Gemäldes von

© Valentin Serov, Mädchen mit Pfirsichen, 1887

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-641-17519-1V001

www.luchterhand-literaturverlag.de

www.facebook.com/luchterhandverlag

www.twitter.com/luchterhandlit

Für Corry Le Poole-Bauer

»Jeder ist imstande, einen Verzweifelten im letzten Moment zurückzuhalten. Man muss ihm im richtigen Augenblick eine Tasse Kaffee anbieten oder einen Schnaps oder man muss ihm sagen, dass er als Leiche unappetitlich oder dumm aussehen wird. Hauptsache, man entzieht sich dieser kleinen Verpflichtung nicht: Man muss den Kaffee oder den Schnaps gewissermaßen in seinem Herzen bereithalten.«

MARNIX GIJSEN, DEMANVANOVERMORGEN

Aus dem Bücherschrank meiner Mutter

von Eva Cossée

Während der deutschen Besetzung der Niederlande musste meine Mutter ihr Studium abbrechen, da sie den Ariernachweis nicht unterschreiben wollte. In Kirchenkreisen lernte sie meinen Vater kennen und unterstützte ihn bei seinen Widerstandsaktionen. Nach dem Krieg kümmerte sie sich um ihre drei Kinder, unterrichtete, lernte sieben Sprachen und las (beinahe) alles. Bevorzugt Bücher von eigensinnigen, unabhängigen Frauen.

Ida Simons war so eine Frau. Deren Roman Vor Mitternacht gab mir meine Mutter zu lesen, als ich vierzehn oder fünfzehn Jahre alt war, und ich dachte damals: um mich zum Klavierspielen zu ermuntern wie Gittel, die das in dem Buch mit Leidenschaft und Hingabe tut.

Viele Jahre später, nach dem Tod meiner Mutter, fiel mir der Roman beim Ausräumen des elterlichen Hauses wieder in die Hände. Ich steckte das Buch ein, und beim Wiederlesen verstand ich auf einmal, warum meine Mutter mir den Roman damals so ans Herz gelegt hatte. Ich musste als junges Mädchen offenbar genauso arglos und vertrauensselig gewesen sein wie Gittel. Ida Simons beschreibt in Vor Mitternacht eindrücklich, wohin Gutgläubigkeit führt, und dass es schon in der eigenen Familie sinnvoll sein kann, Unterschiede zu machen: Wem kann man trauen und wem nicht?

Bei der erneuten Lektüre sah ich zudem auf den ersten Seiten, warum der Roman schon kurz nach Erscheinen 1959 ein Bestseller geworden und von der Kritik auf eine Stufe mit dem Werk von Harry Mulisch und anderen Berühmtheiten gestellt worden war. Der musikalische Ton, die stilistische Leichtigkeit, der Witz und das lebendige Porträt der schillernden jüdischen Gemeinschaft der zwanziger Jahre, die unwiderruflich der Vergangenheit angehört, fesseln von der ersten Seite an stets wieder aufs Neue.

Ida Simons wurde 1911 als Ida Rosenheimer in Antwerpen (Belgien) geboren, acht Jahre vor meiner Mutter. Bei den Rosenheimers zu Hause wurde Deutsch, Englisch und Jiddisch gesprochen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs zog die Familie nach Scheveningen (Den Haag), nahm die niederländische Staatsbürgerschaft an und wohnte ganz in der Nähe meines Elternhauses. Ida Simons blieb dort bis zu ihrem Tode. Sie heiratete den Juristen David Simons und machte bald als gefeierte Konzertpianistin international Karriere.

Ab 1941 verboten die deutschen Besatzer jüdischen Künstlern jedes öffentliche Auftreten. Ida Simons konnte nur noch zu Hause oder bei Freunden musizieren. Da meine Eltern geheime Hauskonzerte veranstalteten, damit die Künstler noch etwas verdienen konnten, ist es denkbar, dass Ida Simons bei uns am Flügel gesessen hat. Leider kann ich dazu niemanden mehr befragen.

1943 wurden die Simons mit ihrem Sohn Jan in das Durchgangslager Westerbork deportiert, ein Jahr später mit dem vorletzten Transport nach Theresienstadt geschafft. Dort wurde ihnen am 5. Februar 1945 befohlen, sich reisefertig zu machen. In einem Personenzug ging es quer durch das platt bombardierte Deutschland zur Schweizer Grenze. Die Reisenden mussten den Judenstern abnehmen, die Männer erhielten Rasierzeug, die Frauen sollten sich schminken. Ida Simons nannte dies »das große Wunder«. Heute wissen wir, dass das Ganze eine einmalige Aktion Himmlers war, der Tausch von Juden gegen Kriegsmaterial. Als Hitler davon erfuhr, verbot er jede weitere Tauschaktion.

Nach dem Krieg versuchte Ida Simons, ihre Kariere als Konzertpianistin fortzusetzen. Die Zeit in den Lagern hatte ihre Gesundheit jedoch so stark angegriffen, dass sie nach einer Tournee durch die Vereinigten Staaten aufgeben musste. Zurück in Scheveningen begann sie zu schreiben und wurde mit Vor Mitternacht über Nacht als Schriftstellerin berühmt.

Das Buch wurde überall hymnisch besprochen und zu einem der drei besten Bücher des Jahres gewählt. Simons arbeitete bereits an der Fortsetzung, einem Roman mit Gittel als erwachsener Frau, als sie 1960 plötzlich und überraschend starb. Der Roman Wie Wasser in der Wüste erschien postum und fand ebenfalls den Weg in den Bücherschrank meiner Mutter.

Vor Mitternacht wird fünfundfünfzig Jahre später wiederentdeckt und trifft erneut auf begeisterte Leser, die die Autorin vor allem wegen ihres ganz eigenen Tons und ihres leisen Humors ins Herz schließen. Das Buch ist inzwischen in über zwanzig Sprachen übersetzt. Meine Mutter, die auch Religionsunterricht gab, hätte – augenzwinkernd – darin vielleicht einen himmlischen Fingerzeig gesehen. Für mich ist der Roman ein ganz besonderes Erbe. Schade nur, dass weder Ida Simons noch meine Mutter den Welterfolg von Vor Mitternacht miterleben konnten.

Eva Cossée (Den Haag, 1954) ist Verlegerin des gleichnamigen niederländischen Verlags, in dem namhafte Autoren wie J. M. Coetzee, David Grossman, Gerbrand Bakker, Zeruya Shalev, Bernhard Schlink und Hans Fallada erscheinen. Daneben ist sie als Journalistin und Dozentin für Buchwissenschaft tätig.

I

Schon von klein auf hörte ich meinen Vater fast täglich verkünden, er habe der Menschheit ernsthaften Schaden zugefügt, weil er nicht Bestattungsunternehmer geworden sei. Andernfalls, davon war er fest überzeugt, hätte die Bevölkerung unseres Planeten schon nach kürzester Zeit nur noch aus Unsterblichen bestanden.

Er war ein Schlemihl*, und er wusste das selbst nur allzu gut; oft spöttelte er gallebitter darüber. An Werktagen war das nicht weiter schlimm, doch an Sonn- und Feiertagen reichte eine einfache Bemerkung wie die über das Bestattungswesen, um einen heftigen Streit zwischen meinen Eltern vom Zaun zu brechen.

Sonn- und feiertags zankten sich meine Eltern in einem fort.

Obwohl sie für gewöhnlich recht gut miteinander auskamen, häuften sich die Streitereien doch erheblich, weil wir als Juden mit dem doppelten Satz Feiertage gesegnet sind. Deshalb war es für mich auch von allergrößter Bedeutung, möglichst frühzeitig herauszufinden, auf welche Tage unsere jüdischen Feste im neuen Jahr fallen würden. Sobald ich lesen konnte, suchte ich sie schon im Dezember heraus, gleich wenn der neue Kalender gedruckt war.

Schrecklich oft lagen unsere Feiertage kurz vor oder kurz nach denen der übrigen Menschheit, und sie lasteten mir dann schon im Voraus wie Steine auf der Seele. Denn war mein Vater vier Tage am Stück zu Hause, kam unausweichlich irgendwann die Rede auf Onkel Salomon und Kapitän Frans Banning Cocq.

Was auch immer der Anlass für diese Wortwechsel gewesen sein mochte und ganz unabhängig davon, wie sie verliefen, es kam immer der Augenblick, wo sich meine Eltern darüber einig waren, dass sie Onkel Salomon und den berüchtigten Kapitän von ganzem Herzen verwünschten.

Geschah das mit mehr als der üblichen Heftigkeit, zog meine Mutter mit mir wieder in ihr Elternhaus zurück. Das war für mich ein eher mäßiges Vergnügen, bis zu jenem Tag, als ich die Mardells kennenlernte. Danach wurde der allwöchentliche Streit meiner Eltern für mich zu einer spannenden Lotterie. Wenn er sich zu einem richtigen Krach auswuchs, ohne Aussicht auf baldige Versöhnung, hatte ich das große Los gezogen: Es ging wieder nach Antwerpen! Aber auch diese Lotterie hatte mehr Nieten als Treffer. Meist ebbten die Wogen schnell wieder ab, und der Streit verlief im Sande – und mir blieb nur zu hoffen, an einem der nächsten Feiertage mehr Glück zu haben.

Bevor Onkel Salomon und der Kapitän sich so unheilvoll in sein Leben eingemischt hatten, hatte mein Vater ein paar glückliche Jahre in Antwerpen verbracht. Er sprach davon wie von einem verlorenen Paradies, in dem er sich die Zeit mit Reiten, Fechten und Opernbesuchen vertrieben hatte; diese schönen Erinnerungen stimmten nicht ganz mit der Wirklichkeit überein, wo er täglich zehn Stunden einer Arbeit nachgehen musste, zu der ihm jede Neigung und Begabung fehlten. Er wäre gern Geiger geworden, aber seine Eltern fanden ein Musikerleben für den Sohn einer Familie, die sich selbst für hochnobel hielt, nicht vornehm genug. Also blieb nur der Handel. Er musste Kaufmann werden und wurde zu einem befreundeten Fabrikanten in die Lehre gegeben. Dass er für das Geschäftsleben völlig untauglich war, wurde dort nicht bemerkt oder, vielleicht aus Höflichkeit den Eltern gegenüber, nicht zur Sprache gebracht. Wie es ihn nach Antwerpen verschlagen hat, hat er nie erzählt – wohl aber, dass er sich auf der Stelle in die Stadt verliebt und beschlossen hatte, dort zu bleiben. Er fand Gefallen an den angenehmen Zerstreuungen, die die Stadt bot, war jedoch leider Gottes ein ernsthafter, rechtschaffener junger Mann, der leichtsinnige Vergnügungen mied, und das sollte ihm teuer zu stehen kommen.

Jeden Tag nahm er mit einem jungen Landsmann im einzigen Speisehaus, wo man Gerichte nach den jüdischen Speisevorschriften zubereitete, eine warme Mittagsmahlzeit ein. Der Wirt kannte die Machtposition, die ihm sein Koschermonopol verschaffte, die Gäste hatten nichts zu melden. Die beiden saßen in der kleinen, schummrigen Gaststube an einem der vier runden Tische und aßen folgsam, was ihnen vorgesetzt wurde.

In diese triste Umgebung fiel zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts an einem Mittag im Frühling ein bunter Schwarm ein: drei Mädchen und drei Jungen in Begleitung ihrer Eltern und einer unscheinbaren blonden Frau. Es war, so erzählte mein Vater, als ob sich eine Schar Kolibris in eine Spatzenkolonie verirrt hätte. Sie zirpten und zwitscherten, alle zugleich, in Englisch, Niederländisch und Spanisch, und kümmerten sich nicht um das Aufsehen, das sie erregten.

Für den Wirt wurde es ein schwarzer Tag.

Zur großen Freude seiner täglichen Opfer wollte das Oberhaupt der wunderlichen Familie von ihm wissen, wie er eigentlich dazu komme, einem derartigen Affenstall die prahlerische Bezeichnung Restaurationssaal zu geben. »Aber«, fügte er diplomatisch hinzu, »vielleicht ist das Essen ja ganz gut, ich habe es schon öfter erlebt, dass mir in einer miserablen Kaschemme ausgezeichnete Speisen vorgesetzt wurden.«

Die drei Mädchen hatten weiße Kleider an und trugen große Strohhüte, die üppig mit Rosen verziert waren. Da sie erst am Vortag mit dem Schiff aus Argentinien eingetroffen waren, hatten sie noch keine Zeit gehabt, Kleidung zu kaufen, die besser zu den kühlen Weststränden Europas passte. Erfreut bemerkten die drei, dass sie nicht nur wegen ihrer verrückten Hüte großen Eindruck auf die Gäste an den übrigen Tischen machten.

Sie müssen ein bildhübscher Anblick gewesen sein, die drei Schwestern, manch einer hat mir später seufzend von ihrer Schönheit erzählt.

»Dunkles, lockiges Haar hatten sie und samtbraune Augen und eine Haut wie altes Elfenbein, kleine, korallenrote Mündchen, die keinen Lippenstift brauchten …« Die einstigen Verehrer beendeten ihre Geschichte regelmäßig damit, dass sie mich bedauerten, weil ich ganz nach meinem Vater kam.

Dieser war nach fünf Minuten fest entschlossen, das Älteste der Mädchen zu heiraten oder zu sterben.

Während die anderen Stammgäste noch die markigen Worte genossen, mit denen der Vater dem Wirt sein Missfallen über das schmuddelige Tischtuch und die schändliche Qualität der aufgetischten Speisen kundtat, war der verliebte Narr in Gedanken bereits dabei, eine Bleibe für sie beide einzurichten. Er war zu schüchtern, um auch nur einen Schritt in ihre Richtung zu wagen, und als er von seinem Freund ziemlich unsanft aus dem Speisesaal bugsiert wurde, weil er wieder an die Arbeit musste, wusste er weder, wie seine Angebetete hieß, noch wo sie wohnte, noch ob er sie jemals wiedersehen würde.

Seine freie Zeit verbrachte er von nun an damit, vor der Tür des Lokals Wache zu schieben, bis der Koch Mitleid mit ihm bekam und ihm sagte, dass er sich die Mühe sparen könne, der Wirt und der Familienvater seien als ausgemachte Feinde voneinander geschieden. Beim Bezahlen der Rechnung habe der Alte die Bemerkung fallen lassen: »Hier bin ich zwei Mal gewesen, das erste und das letzte Mal«, woraufhin der Wirt ihm und seiner Familie bis ans Ende der Tage den Zutritt zu seiner Lokalität untersagt habe.

Eine Woche später traf mein Vater die Kolibris dann wieder und zwar im Hause seines Chefs, wo er pflichtgemäß einmal im Monat seine Aufwartung machte. Wäre er zu der Zeit eines klaren Gedankens fähig gewesen, dann hätte er eine solche Möglichkeit durchaus vorhersehen können; doch in dem Zustand, in dem er sich befand, empfand er es als ein Wunder. Ein Jahr der schmählichsten Sklaverei brach für ihn an. Woche für Woche bat er das Mädchen um seine Hand, und Woche für Woche erteilte es ihm eine Abfuhr. Erbarmungslos machten ihre kleinen Brüder und Schwester sich über ihn lustig. Ihre Mutter nutzte ihn als Laufburschen aus und mit ihrem Vater musste er Schach und Dame spielen und zwar so, dass er jede Partie verlor, denn der Alte war ein schlechter Verlierer. Die Einzige, die Mitleid mit dem bedauernswerten Freier hatte, war das kleine blonde Frauchen, an das er sich von der ersten, so schicksalsträchtigen Begegnung erinnerte. Es hieß Rosalba und führte der Familie den Haushalt. Rosalba war es, die ihm nach einem Jahr sagte, dass er besser fortgehen solle, weil er doch keine Chancen habe. Er begriff, dass sie es gut mit ihm meinte, und versprach, so schnell wie möglich alles dahingehend in die Wege zu leiten.

Er kündigte, schrieb dem Mädchen einen Abschiedsbrief, schickte ihm und allen anderen in der Familie ein Andenken und bereitete seine Abreise vor.

Ein paar Tage, bevor er wieder in seine Heimat reisen wollte, bekam er Besuch vom Vater des Mädchens. Der traf ihn bleich und unglücklich im Bett liegend an. Ihm war anzusehen, dass er in den vergangenen Wochen kaum einen Bissen gegessen oder ein Auge zugetan hatte. Der alte Herr gestand, sein Schachpartner werde ihm fehlen, und er wollte ihn nicht fortgehen lassen, ohne ihm persönlich eine gute Reise zu wünschen. Nach dem Austausch einiger Höflichkeiten stockte das Gespräch, und dann entdeckte der Besucher auf dem Tischchen neben dem Bett eine Ansichtskarte mit Rembrandts »Nachtwache« …

»Von meinem Bruder«, seufzte der betrübte Verehrer. »Sie dürfen sie ruhig lesen.« Onkel Salomon war bei seinen Verwandten dafür berüchtigt, zu oft, zu weitschweifig und zu belehrend zu schreiben. In seiner kleinen, akkuraten Handschrift gab er auch diesmal einen ausführlichen Bericht vom »erschlagenden« Eindruck, den dieses »göttliche« Gemälde schon beim ersten Anblick auf ihn gemacht hatte: »Beachte vor allem, wie kunstvoll der Schatten gemalt ist, der von der Hand von Hauptmann Frans Banning Cocq auf das goldfarbene Gewand des Willem van Ruytenburchs, Herrn von Vlaardingen, fällt! Viele Grüße, Salomon.«

Der Vater des Mädchens war überrascht und zugleich gerührt, wie ein junger, leicht überspannter Mensch darauf kam, seinem Bruder eine Karte selbigen Inhalts zu schreiben, und steigerte sich auf dem Heimweg in einen der Wutanfälle hinein, für die seine Sippe berühmt war.

Zu Hause zitierte er seine Tochter zu sich. Er schlug mit der Faust auf den Tisch und befahl ihr, dass sie den jungen Mann, den sie so eigensinnig abgewiesen hatte, zu heiraten habe, und damit basta. Dass das Jahrhundert des Kindes bereits angebrochen war, kümmerte den alten Tyrannen dabei in keinster Weise. Bis zu seinem letzten Atemzug wollte er davon nichts wissen.

Er drohte mit allen Machtmitteln, die ein liebevoller Vater in jenen Tagen sich nicht scheute, tyrannisch zum Einsatz zu bringen. Das Mädchen sträubte sich, doch alles half nichts.

Nach einer Woche wurde die Verlobung gefeiert und kurz darauf die Ehe geschlossen, die nicht unglücklicher gewesen sein wird als die meisten anderen.

Ein paar Jahre nach meiner Geburt brach der Erste Weltkrieg aus, und die ganze Familie flüchtete in die Niederlande. Nach dem Krieg durften alle wieder nach Hause zurück, nur wir nicht. Ich fand erst damals heraus, dass meine beste Freundin Mili und ihre Eltern, Onkel Wally und Tante Eva, gar nicht zu unserer Familie gehörten. Sie hatten immer schon in Scheveningen gewohnt, das mit einem Mal ganz ausgestorben wirkte, nachdem alle Flüchtlinge wieder an den eigenen Herd zurückgekehrt waren. Außer uns, denn mein deutscher Vater, der länger in Belgien gelebt hatte und das Land viel mehr liebte als der Rest der Familie, hatte nicht daran gedacht, sich einbürgern zu lassen; doch das begriff ich erst viel später. Zwar musste ich mich erst einmal daran gewöhnen, dass Mili nicht meine Cousine war, gleichzeitig war es aber auch eine gewisse Erleichterung, dass ihr Großvater nicht auch der meine war. Ich fürchtete mich vor ihm, obwohl er mich eigentlich an den Gestiefelten Kater erinnerte; er war ziemlich klein und trug einen Kaiser-Wilhelm-Bart. Wie er dazu kam, war ein Rätsel, denn kaum hatte man den Namen dieses glücklosen Cäsaren in seiner Gegenwart ausgesprochen, schäumte Opa Harry vor Wut.

»Das ist wegen der Mark«, sagte Mili, als ob es sich um eine schlimme Art von Masern handelte.

Milis Eltern zogen nach Den Haag um und überredeten die meinen, es ebenfalls zu tun. Meinem Vater gelang es nicht, eine Anstellung zu finden, deshalb fing er an, auf eigenes Risiko Geschäfte zu machen. Er versprach sich wohl nicht viel davon, denn er mietete für uns eine billige Obergeschosswohnung in einer der am stärksten befahrenen und hässlichsten Straßen der Stadt an.

Unser Collie konnte sich nicht an das Stadtleben gewöhnen. Sobald die Haustür aufging, stürzte er sich aus schierer Verzweiflung mitten in den Verkehr. Nachdem er mehrmals angefahren worden war, beschlossen meine Eltern, ihn zu verkaufen. »Es ist zu seinem Besten«, sagten sie, »du willst doch nicht, dass er von der Straßenbahn überfahren wird, und wenn wir ihn behalten, passiert das garantiert einmal.«

Jemand aus Rijswijk kaufte den Hund und nahm ihn mit, doch am nächsten Tag war das Tier wieder da, mit einem zerbissenen Strick an seinem Halsband. Sein neuer Herr kam und führte ihn abermals weg, diesmal an einer dicken Eisenkette. Nach dem zweiten Abschied, der mir viel schwerer fiel als der davor, überkam mich ein grundloser Widerwille gegen Den Haag. In der Schule wurde ich anfangs von meinen Klassenkameraden geärgert, später beachteten sie mich nicht weiter, was ich angenehm und beruhigend fand.

Mili dagegen, die zwei Klassen unter mir war, erging es ganz anders. Sie kam immer umringt von einem Schwarm kleiner Mädchen aus der Schule, fröhlich und voll aufgeregter Geschichten über alles Vergnügliche, das sie erlebt hatte. Sie hätte mir in dieser Zeit vielleicht die Freundschaft gekündigt, wenn wir nicht »Frau Antonius« und »Frau Nilsen« zusammen gespielt hätten.

Frau Antonius – Mili – war vornehm. Sie hatte ein musterhaftes Töchterchen, Louise, und einen musterhaften Mann, der von Beruf Minister war. Mein Mann, Nils Nilsen, war ein schwedischer Maler. Die Nationalität und den Namen verdankte er meiner tiefen Bewunderung für »Nils Holgerssons wunderbare Reise«.

Nils und ich hatten einen kleinen Sohn, Benjamino, ein richtiger kleiner Satansbraten. Das Spiel bestand darin, uns immer wieder etwas Neues auszudenken, um deutlich zu machen, wie ordentlich es bei den Antoniussen zuging und was für eine Lotterwirtschaft bei uns herrschte. Mein Nils tat nicht viel mehr, als sich und das ganze Mobiliar mit Farbe vollzuschmieren, kurz bevor der Minister zu Besuch kam, der dann missbilligend sein weises Haupt schüttelte. Die Männer mochten einander nicht, und die goldige kleine Louise hatte Todesangst vor Benjamino, sodass die beiden Mütter die ganze Zeit nur mit Beschwichtigen und Entschuldigen beschäftigt waren. Dieses langweilige Spiel hielten wir sehr lange durch, auf dem Schul- und auf dem Heimweg, die übrige Zeit schwiegen wir wie ein Grab über unsere Familien.

Mili hatte strohblonde Locken und große hellblaue Augen, genau wie ihr Traumtöchterchen Louise, aber sie war keineswegs nur goldig; sie war ihren Altersgenossen immer schon weit voraus gewesen. Ihre Eltern begriffen recht bald, dass sie ein seltenes Exemplar zu hüten hatten, und ließen ihr Töchterlein deshalb schon sehr früh Dinge selbst entscheiden, was ausgezeichnet funktionierte. Äußerlich sah Mili ihnen nicht ähnlich, da beide dunkles Haar und dunkelbraune Augen hatten. Ihre Mutter war eine schöne Frau, was mich jedoch am meisten zu ihr hinzog, war ihre Stimme, die lieblich wie ein Bächlein dahinplätscherte. Tante Eva wollte nur eines: es sich und anderen so gemütlich wie möglich zu machen. Dafür überwand sie sogar ihre eigene Trägheit. Im ganzen Haus standen von ihr eigenhändig mit großer Sorgfalt und viel Geschmack arrangierte Blumengestecke, sie bereitete die köstlichsten Pralinen und Törtchen zu, und alle Wasserhähne des Hauses waren von ihr mit Schleifen verziert. Die im WC waren aus rosa- und weißgestreiftem Satin.

Milis Vater war ein eckiger, hagerer Mann mit wachen Augen und einem breiten Mund. Borstige Brauen trafen sich über seiner großen Hakennase. Trotz allem hielt er sich für unwiderstehlich, und das zu Recht, denn wenn er sich mit jemandem unterhielt, vermittelte er seinem Gegenüber das Gefühl, wichtig und liebenswert zu sein. Er war nicht zerstreut oder desinteressiert wie andere Erwachsene, wenn Mili und ich ihm unsere kleinen Sorgen anvertrauten, und er spielte mit uns Lotto und Karten, als ob es um sein Leben ginge. Wenn ihm etwas besonders gefiel oder zuwider war, bereicherte er unseren Sprachschatz um ein neues Wort, das wir, ohne nähere Erläuterung, verstehen und begreifen sollten.

Eines Sonntagnachmittags, an dem wieder einmal grollend Onkel Salomons und seines Helfershelfers gedacht worden war, suchte meine Mutter mit mir Tante Eva auf, bei der sie, wann immer ihr danach war, ihr Herz ausschütten konnte. Mili und ich wurden nach oben geschickt, damit unsere Mütter ungestört weinen und klagen konnten. Als wir zwei Stunden später wieder nach unten durften, saßen die beiden höchst zufrieden, mit tränennassen Gesichtern, beim Tee. Onkel Wally war ein leidenschaftlicher Angler und verließ jeden Sonntagmorgen bereits im Morgengrauen das Haus. Wir hörten ihn pfeifend zurückkommen und nach oben gehen, um sich umzuziehen. Kurz darauf trat er gut gelaunt ins Zimmer.

»So, meine Zuckerschneckchen«, begrüßte er uns, »ich habe Lust auf Tee.«

Mili erkundigte sich, wie sein Tag gewesen sei.

»Es war bonfortionös«, sagte er, »einfach bonfortionös. Klappte alles wie am Schnürchen.«

Mili und ich gratulierten ihm. Er setzte sich in seinen Lehnstuhl, zündete eine Zigarette an und sah dann die verweinten Gesichter der beiden Frauen. Bestürzt fragte er, warum sie wie ein Paar verheulte Spinatwachteln dasäßen. Tante Eva erzählte ihm, dass meine Mutter am nächsten Tag mit mir nach Antwerpen fahren wolle und dass es sein könne, dass wir nie mehr zurückkämen, weil meine Mutter ernsthaft über eine Scheidung nachdenke und auf jeden Fall fest entschlossen sei, sechs Monate wegzubleiben.

Wally wurde wütend. »So ein Kokolores«, sagte er, »das ist eindeutig so ein Fall, wo sich Wally ein Dokument wird zuschicken müssen.«

Mili errötete über das ganze Gesicht bis in die Haarspitzen, und Tante Eva erbleichte.

»Oh Pappi, bitte nicht«, bettelte Mili, und Tante Eva bat ihn ebenfalls inständig, dieses Mal von seinem Vorhaben abzusehen; doch selbst das Flehen dieser lieben Stimme konnte ihn nicht von seinem Plan abbringen.

In strengem Ton, der keine Widerrede duldete, befahl er Mili, Papier und Briefmarken aus seinem Zimmer zu holen. »Du weißt, wo alles liegt, und ich erwarte dich schleunigst zurück ohne Firlefanzereien.«

»Ja, Pappi«, sagte Mili folgsam und so betrübt, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Ich lief mit nach oben und bat sie, mir zu sagen, was jetzt kommen würde, aber darüber wollte sie nicht reden.

»Du wirst schon sehen«, sagte sie, »es ist was ganz Schreckliches. Das tut er ständig, er macht Mammi und mich manchmal ganz verrückt damit und am Ende hat er dann auch noch immer recht.«

Mit einem tiefen Seufzer legte sie das Schreibzeug vor ihren Vater auf den Tisch. Er setzte sich, nahm ein Blatt und begann, während er sich selbst laut diktierte, zu schreiben.

Schriftliche Erklärung

Hiermit erkläre ich – der weise Wally – in Anwesenheit von Thea, Eva, Gittel und Mili schriftlich, mündlich und feierlich Folgendes: Thea beabsichtigt, sechs Monate oder länger bei ihren Verwandten wohnen zu bleiben.

Ich, oben genannter weiser Wally, erkläre, dass sie noch vor Ablauf von sechs Wochen nach Hause zurückkehren wird, und zwar aus freien Stücken und frohen Muts!

Rechtskräftig gezeichnet,

Wally

Dieses Dokument wird in sechs Wochen im Beisein derselben Zeugen geöffnet und es wird von diesen dann ausnahmslos, demütig und offiziell anerkannt werden, dass Wally recht hatte.

gez. Wally

Die vier Zeugen schauten und lauschten, ihnen hatte es die Sprache verschlagen. Onkel Wally faltete das Dokument in einen Umschlag, versiegelte und frankierte ihn und schrieb seine Büroanschrift als Adresse darauf. Anschließend mussten Mili und ich ihn zum Briefkasten begleiten, damit wir später unter Eid erklären könnten, dass er das Dokument tatsächlich an diesem Datum verschickt habe, falls inzwischen neue Erkenntnisse ans Licht kämen. Als Mili und ich wieder oben in ihrem Zimmer waren, beschwor sie mich im Namen unserer langen Freundschaft, in der Schule nichts von dieser schrecklichen Marotte ihres Vaters zu erzählen. Ich versicherte ihr, dass sie auf mich zählen könne und dass es auch in meinem Leben gewisse Dinge gebe, die ich nicht gern der Öffentlichkeit preisgeben würde. Das schien sie ein wenig zu trösten, und sie erkundigte sich, ob ich es schön fände, wieder nach Antwerpen zu gehen. »Gar nicht«, gab ich zurück, wir waren erst vor einem Monat dort gewesen, und anschließend musste ich in der Schule all den versäumten Stoff nachholen, was schrecklich mühsam war.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe werden im Glossar am Ende des Buches erklärt.

II

Niemand wartete auf dem Bahnsteig, um uns abzuholen, und meine Mutter sagte, dass sie von vornherein gewusst habe, dass es ein Nein-Tag würde. An einem Nein-Tag ging alles schief, und Ja-Tage waren ganz selten.

Wir schleppten unsere Koffer zum Ausgang, und im Takt unserer Schritte begann meine Mutter in düsterem Ton zu deklamieren:

Hark! Hark!

The dogs do bark!

The beggars are coming to town …

some in rags,

and some in jags

and one in a silken gown.