Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Вечные семейные ценности. Исторический роман Екатерины Блынской

- Sprache: Russisch

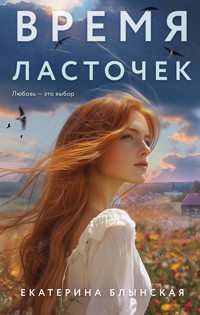

«Время ласточек» — роман о первой любви, умирающей деревне на сломе эпох и неизбежности перемен. Сентиментальная история, по эмоциональному накалу равная «Поющим в терновнике». Конец XX века. Глеб и Лиза кажутся настоящими Ромео и Джульеттой. Трогательная юношеская любовь, лишенная пошлости, становится частью южнорусских пейзажей. Они — истинные маленькие хозяева леса, реки, полей… Между семьями Глеба и Лизы нет вражды, но не может быть и мира. Они слишком разные — как две эпохи, два мира, две далекие звезды. Любовь, венчающая столетие, не замечает разрухи. Но что может одна хрупкая девочка противопоставить разрушительному колесу истории?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 436

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Екатерина Николаевна Блынская Время ласточек

© Блынская Е.Н., текст, 2025

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025

* * *

Ночная темнота тут особенная. В ней не бывает беззвучия. Разрываются мелкие сверчки-кузнечики в траве, словно играют пьяную музыку. Далеко лает лиса. Как потерявшийся ребенок, сова подает голос, и он жуток. Стрекотание летучих мышей порой забавляет, пока эта мышь на полном лету не вцепляется в волосы.

Уже тишина. Собаки лают разреженно и без энтузиазма. Не в каждом доме держат сторожей: самим на еду не хватает… Людей осталось – раз-два и обчелся.

Адольф и Дроныч тащат камень. И это не просто камень: это могильная плита с заброшенной части кладбища. Куда они тащат его? Чтобы положить на дорогу. Зачем? Чтобы машины не подъезжали к дому Адольфа и не растаскивали лужу. Могильная плита ложится на траву, гудящую сверчками. Адольф и Дроныч пошли за второй, лужа огромная…

На обратном пути, перекуривая, Адольф и Дроныч садятся на вторую плиту. От усталости их (они ведь уже старые) плита тяжелее первой.

Небо припухло белыми ночными облаками, к утру замолаживает*, и хорошо. Адольф грибник, будет по лесу с утра до ночи рыскать.

Поговорив с Дронычем о дожде, он оборачивается на три могилы, где по-простецки уложена вся его бывшая семья. Крайняя, пасынка Глеба, без таблички. Его зарыли десять лет назад, и табличка не нужна была.

Средняя могила – жены Аделины. Там краской в том году он правил буквы, еще разберешь дурацкое ее имя. Дальняя… Яськи. Двадцати двух лет умер оттого же, отчего и Аделина. Туберкулез. Яська успел жениться и сына родить, но Адольф никогда его не видел. Он плохой дед. Яськина вдова, уже вторично, вышла замуж.

На Яськиной могиле еще жив венок с надписью: «Дорогому Ярославу от коллег и друзей». Сотрутся эти надписи, и останутся все три могилы безымянными.

Дроныч тоже похоронил сына, Солдата, – умер прошлой весной. Вон его могилка, и крест, и надпись на ней есть, мать постаралась. А чуть подальше лежит Лелька с родителями, и Макс, и Мулькина мамка, и много кого еще. В основном молодых, не переживших начало нового века. Унесших с собой свою молодость, страсть и отчаяние.

После отдыха плита тяжела, но дотащить ее надо.

Лужа огромна.

* * *

Раньше в Антонове было море молодежи.

Клуб с самой войны, как она прошла, никогда не закрывался. Но годы шли. Двадцать лет назад, в начале двухтысячных, работал завклубом один странный человек – Колдун, которого антоновцы ужасно не любили и боялись. Мелкие, что лет с десяти уже отчаянно желали приобщиться к самогону и самокруткам, в клуб залезали через окна. Потому что Колдун бдительно наблюдал в дверях и, видя на порожке мелюзгу, расшвыривал ее по кустам, как щенят, прихватывая за шивороты.

Причем Колдун любил именно кидануть в окно, что было особым шиком для тех, кто приземлялся в крапивные заросли, – если окно было открыто. Ну а если закрыто, случались и трагедии.

Взрослыми считались девчонки от четырнадцати и парни от пятнадцати. Они приносили с собой лампочку, мафон* и кассеты. И в свете слабых сорокаваттных лампочек топтались под музло из «Калинова моста» или «Брата»[1]. Вы знаете: «А там огромное не-е-бо-о… что видит он в пустоте-е-е…»[2] Потоптавшись на танцах, пары и компании уходили гулять по селу до старинного шлюза под названием БАМ. Кто-то хоронился в предбаннике заброшенного фельдшерского пункта, кто-то сидел на лавочках, прибитых к тополям, от дороги к клубу образующим тенистую аллею.

Но тополя – худые друзья, особенно к старости. Облетели и отпали хрупкие ветки и сучки: к двадцатым годам нового века не осталось этих великанов, слышавших многое, о чем можно говорить лишь однажды в жизни – в самую яростную, весеннюю пору, – говорить тому, которому можно сказать такое, отчего в дальнейшие годы можно только либо краснеть, либо плакать.

Обнимались эти молодые селяне или о чем-то тихо перебалтывались, временами громко смеясь. С пустоши, позади клуба, где еще недавно белели уцелевшие от девяностых колхозные постройки, раздавался свист. Ребятишки собирались в стаю, чтобы сыграть в карты или побренчать на гитаре.

Если из села уходит жизнь, первым закрывают клуб – сразу понятно, что дальше только тишина и развал. От тех тополей, где были прибиты лавочки, остаются одни пни.

Никто уже не ходит шумными толпами в клуб. Не сидит на порожке, схватившись за хмельную голову. Не свистит из кустов, сзывая банду курнуть или хлебнуть самогона. Не стоит на ступенях грозный Колдун.

Не прячутся в заброшенной кинобудке влюбленные ребятишки. Не заваливают друг друга на бильярдный стол за старой сценой, годами не знавшей никакой художественной самодеятельности. Не подкатывают к клубу на мотоках* распальцованные райцентровские пацаны, уводящие невест у местных ребят.

Уже не вспомнить, как после гулянки эти мальчики шли по росе с отцами – стоговать и копнить, косить отаву*[3] и возить навоз, смолить лодки и кидать сети, колоть поросей и резать птицу, вертать и гортать* до позднего вечера. Девки торчали на огородах: сажая, выпалывая, окучивая, обирая ягоду. Варили варенье, колупали косточки, крошили груши и яблоки, лупили подсолнухи, тягали загорелые морды тыкв и рубили сечками* для вечно голодной скотины перезревшие кабачки… Чтобы вечером матери отпустили их «по делам».

А прошло-то всего лет шестнадцать, как в клубе в последний раз топтались под домашний «мафон». Кто-то за это время родился, и стал юным, и вошел в свое время – но уже другое и не наше.

Сейчас в клубе только голосуют. Для этого здание поддерживают: белят, красят. Кинобудку же забили досками, бильярдный стол и все развороченные кресла повыбрасывали. Остались только на обитых краях деревянной сцены вырезанные перочинными ножами надписи ушедшего века: «Дионис, какого хрена ты?», «у Колхиды пьяная рожа», «Макс и Степан дебилы, а Саша и Оля хорошие девочки», «Я Черный Плащ», «Глеб плюс Лизка равно сердечко», «Не друг ты мне»…

Теперь ребята посещают только куст возле леса. Там сделали шалаш и скамейку для ловли 4G, а больше нигде в Антонове сеть и не ловит. Это дает некоторую надежду, но в шалаше все равно никто не знакомится: все поглощены интернетом. Даже если парень с девушкой сидят рядом, не факт, что они заинтересуются, кто есть кто да к кому приехал. И уж конечно, не спросят: а ты чьих будешь?

Остались одни дачники. Они приезжают уже не к бабушкам, а сами к себе. Такие вот дела в деревне, мир ее праху.

Да… Еще кое-что – об Антонове… Есть у оставшихся местных такая интересная традиция, которая пока не умерла.

Перед свадьбой парень с девкой едут на плотину и идут к водозаборной яме. Яма эта – огромная, глубокая, страшная, а на дне, как свернутые куски велосипедных покрышек, лежат змеи. Парень говорит:

– Будешь, милая, гулять – скину, к едреням, в эту яму, никто и не узнает, а там тебя съедят саранча и лягушки.

– Ну и ты гляди, – отвечает суженая. – Будешь, милый, гулять – сам сюда придешь и скинешься.

На том они решают делать свадьбу. А яма эта как бы маячит каждому издалека… Да смысл-то в том, что во время семейного пути обязательно один куда-то сбрасывает другого. Либо сам сбрасывается… Третьего не дано, а образ пустой бетонной ямы с пресмыкающимися как будто никого и не пугает.

А плотина блещет себе лунными осколочками. Отпускает яма из бетонированной пасти вверх облака, рожденные из ее зеленоватых луж. Луна золотит рябь и до самого дна доходит ветерок, толкающий мелкую водицу.

Нежное сентябрьское солнце встает из густой дымовухи подожженной овсяной стерни. Яма видит пласты серого смога, на солнце ложится рваная, грустная тень. Дзобают* по поспевшим в садах яблокам загнутыми, первобытными клювами вороны. Выходит на пахоту старая бабка с сапачкой* и колотит мертвые глины, чтобы сделать их живыми. Ох и колотит она их!

Ветер дует с кладбища. Пожалуй, накажут за вандализм и Адольфа, и Дроныча, если докажут, что плиты своровали они.

Глава первая Писаный—неписаный воровской закон[4]

Весна 1999

Дверь, разбухшая от дождя и влаги, плохо поддавалась мерным ударам плеча Григорьича. Он выносил ее, умело распределяя свой недюжинный вес, пугая грохотом Нину Васильевну и Лизу. Казалось, этот неожиданно приобретенный дом не очень-то хочет впускать новых хозяев.

– Бабы! Побежали бы, нашли кого-нить подсобить мне, высадить эту дверь бессовестную… – бубнил Григорьич и снова бился с дубовыми досками.

– Сам справишься! Сам, бессовестный! Надо было сначала с дверью разобраться, а потом нас перевозить в дождь! – сердилась Нина Васильевна и поправляла дорогие очки Prada на остром носу. Очки ей достались в наследство от старшей дочки Ленуси.

– Да иди, сядь в машину и сиди! Разговорчивая какая! – кряхтя, отвечал Григорьич.

– А Лизка?

– Лизка! Не сахарная, не растает.

Волосы Лизы намокли и завились от дождя, но она не уходила, стояла среди двора и улыбалась отсутствующей улыбкой: словно что воля, что неволя – все одно. Только Майк, персидский столичный кот, полностью черный, но по спине выгоревший в соболя, раздирал Лизино плечо, доставая коготками через плотную адидасовскую мастерку* до кожи.

Лиза грустила, что ее увезли в незнакомое место со старой дачи, где было по-родному тепло, где ее всегда ждали друзья, мелкий сосед Мясушко, бабульки с теплым молоком в жестяных кружках и маковыми булками. Будто детство оборвали.

– Вот деятели! – ворчал Григорьич, налегая на злосчастное полотно хорошо сбитых дубовых плах. – Это ж надо так было сделать! На века! Вот, блин, дед Кожушок!

– Никандрыч! – поправила его Нина Васильевна, протирая забрызганные стекла очков о край велюрового серого балахона. – Его звали Василий Никандрыч. Сказали, что «приехал второй Никандрыч, дюже похож». Этот наш Вертолетчик, который дом продавал, наверное, после старика и дверь не поменял. Зачем… Тут скорее дом упадет, а она стоять будет.

– Хоть горшком на-зо-ви-те… – напирал Григорьич, и усы его словно распушались от неравной борьбы со столетним деревом.

– И что, мы теперь не попадем туда, что ли? – спросила, капризно надув губы, Нина Васильевна. – Или соседей все-таки позвать?

Нежилой какое-то время двор за последний год быстро утонул в крапиве, зацветшие мхом крыши полуразваленных сараев зеленели моховыми грибами, от этого наползала тоска. Серое небо моросило мелким дождем, как бывает обычно в середине жаркого лета: суточный дождь, смена ветра, и уже пахнет осенью, и тревожно, что не вернется тепло. Вертолетчик больше не мог приезжать сюда на дачу. Лечил дочку, заболевшую туберкулезом. Сам-то с трудом решился на продажу дома, а дочка так вообще ревела белугой в Сумах. В Антонове прошли ее детство и юность. Она тут каждое лето отдыхала.

Но еще только самое начало мая: погоды не было как таковой. Одно смешение ветра, дождей, мокрой молодой листвы и травы.

Пять лет назад, когда только пришел в семью Григорьич, Лиза старалась больше времени проводить вне дома или сидеть в комнате и читать, чтобы никого не раздражать.

В театральный она поступила с лету: были и талант, и красота. Но в девяносто седьмом году, когда пришел самый ее расцвет, кому-то из преподавателей понадобилась и ее честь. А с этим у Лизы было строго – она сама себя держала от разных глупостей.

Не случилось в ее жизни артистической карьеры… Увы. Теперь Лиза готовилась к тому, что будет искать другое призвание.

Лиза привыкла к старому обуховскому бабкиному дому (пусть бабка неродная и до смерти своей гундела на нее), прижилась там, а тут никого не знает. Здесь много молодежи, вся она шумная, резвая… Лиза привыкла к безопасности. Село, откуда Григорьич родом, совсем другое, ближе к границе с Украиной, где говорят по-дикому, где в Щедрец и в Василья* бабули приходят с варениками, каждый из которых полкило весом… Где угол мира.

Всего на двадцать пять километров ближе к цивилизации, и вот уже и народ не такой, и все не такое!

Когда они проезжали по набережной, ей подмигивали пацаны.

Лиза стояла во дворе, накрывшись капюшоном, и грустила. Что ее ждет тут? Там подруги. Там Иришка, с которой пять лет продружили… Гуляла вот у нее на свадьбе…

– Мам… а как я буду ездить к Иришке? Ведь до нее теперь километров двадцать пять, не меньше… На велике ты меня не пустишь, – чувствуя щекотание в глазах, сказала Лиза.

– Ладно ныть. Надо будет – сами приедут. И вообще, эти ваши подруги… Кому они нужны, кроме тебя. Ты же понимаешь, что Иришка твоя – сильно мудрая девица. Ты же из Москвы, что ж с тобой не дружить!

– Теперь мне что, вечно оглядываться, если мы из Москвы? Москва, как будто это Америка какая-нибудь. Или Австралия.

– Для них – да! И Америка, и Австралия. Даже, я думаю, Иришка твоя и надеялась…

– Мам! – перебила Нину Васильевну Лиза. – Но Мясушко-то меня честно любит… И Васька говорил, что любит.

– И Мясушко! И Васька! Им просто скучно. Магнитофон Васька крал из хаты, как мы в Харьков ездили? Крал.

– Ну вернул же потом…

– Вернул! Конечно! Японские детали забрал, а насовал туда черт-те чего.

Лиза зарыла нос в черную шерстку Майка. Ну что же… Был такой случай. Но Ваське тогда было тринадцать… Потом его бабка стыдилась за проделки дурачка-внука, а он еще лез целоваться.

На новом месте предстояло много работы: побелить расцветающий сад, сделать грядки, посадить картошку, подправить сараюшку для кур. И иногда придется ездить в обуховский дом, потому что там-то картошка уже посажена, да еще как… Под плуг, с веселой соседской помощью, с красным борщом и посиделками… Ее тоже нужно будет копать. Много дел.

Успеть желательно до осени. Осенью Лиза должна ехать учиться. Куда – она пока сама не знала. После отчисления из театрального училища в творческий вуз больше не хотелось, но учиться было нужно, а в девятнадцать лет выбирать слишком долго нельзя.

Кот мурчал на руках, мяукал и выворачивал голову на все звуки. Все ему было ново. Округлив глаза, он вытягивал шею, снова подныривал под волосы хозяйки и пыхтел.

– Ничего, Майкуша, я тоже волнуюсь. Я тоже здесь впервые. Привыкнешь, найдешь себе жену, и не одну… Пойдут у нас тут мавры-Пушкины… И будут еще приходить соседи алименты с нас спрашивать… – успокаивала его Лиза.

Внезапно за воротами сильно зашуршало, стукнуло и несколько раз пыхнуло. Это соседская корова, возвращаясь домой, хватила травы под забором новых дачников, наедаясь напоследок. Раздался щелкающий звук, и кот, больно оцарапав Лизу, метнулся вверх, на столбик, поддерживающий вьющуюся плеть винограда, а оттуда на жестяную крышу веранды. Лиза, почесав оцарапанную шею, дернула тяжелые деревянные ворота. Они со скрипом отворились.

Бело-рыжая корова, приподняв голову, мыкнула почти ей в лицо. Лиза, скорее от неожиданности, прижалась к доскам ворот.

– Ты шо, шальнуха… мычишь… топай… топай… – услышала Лиза голос из палисадника.

Она повернула голову, и тут же ее оглушил щелчок. Корова, топнув двумя ногами, резко вывернула от ворот и помчалась на дорогу, подняв хвост.

– Шо, теперь и яблок у вас не потыришь… Беда какая…

Из палисадника, где, усыпанные белыми цветами, росли две старые, раскоряченные от времени яблони, вылез молодой человек – в плаще до самых сапог и одетый так, будто его забросили в нынешнее время откуда-то из далекого прошлого. Он тащил за собой огромную плеть, заплетающуюся в густой поросли травы, прижимая к груди несколько красных тюльпанов с махровыми лепестками.

Лиза заметила, что он, может быть, чуть старше ее. Только на других деревенских, которых она видела до того, был не похож. Посчитав, что разглядывать его стыдно, она потупила глаза и ждала, когда парень заговорит сам. Видимо, он был не из скромников и, нагло оглядев Лизу, привалился к облущенному штакетнику палисадника.

– А вы к нам надолго? Дачу купили? А Вертолетчик будет приезжать? Вам работник не нужен? – спросил он Лизу сразу обо всем. Голос его был мягкий, подходящий под его тонкую неместную внешность.

– Работник? – Лиза потерла покрасневшую шею двумя пальцами, взглянув наконец на собеседника. – Мы же дачники… Думаю, не нужен… Мы до сентября, а потом уедем.

– А вы спросите у вашего батька. Чи* у кого там…

Треск дерева и радостный вопль Нины Васильевны возвестили победу Григорьича над дверью.

– Лизка! Идем, отец дверь открыл!

Лиза наклонила голову и сказала с досадой:

– А вот это… плохо – тюльпаны красть в чужом палисаднике.

– Ну, тут никого не было… Да и это я невесте своей… Она ваша соседка. Лелька. Такая вот… бокатая*… А больше цветов пока не наросло нигде. А у вас их завал. Гляньте сами. Там этих тульпанов красных… хучь* могилку засыпь.

– Невесте… – улыбнулась Лиза. – Тогда берите, я не жадная, берите, если хотите. Вы что тут, пастух?

– Да, что-то наподобие.

Лиза кивнула:

– Хорошая профессия, а я боюсь коров. Они большие. Я Лиза. А вас как?

– Меня Глеб.

– Непривычное имя для деревни.

Глеб вздохнул.

– Да я и не местный. Так, волей случая занесло. Теперь, видно, навсегда… Дзякую* за ваши лохматые тульпаны.

Лиза, молча отвернувшись, толкнула воротину.

Глеб, достав из кармана семечек, поплевал, прислушиваясь, что делается у дачников, и неслышно пошел к дому.

Две подросшие рыже-белые телки лесника бежали ему навстречу, думая еще попастись.

– А н-ну! Недраные*, пошли до кордона!* – нарочно погромче крикнул Глеб и так отчаянно завернул плетью, что телки припустились бежать, как сайгаки*.

Нина Васильевна уже гудела из пустого дома гулким голосом, который бывает только в необставленном и просторном жилье.

Григорьич возился с вырванным с корнем замком, ковыряя отверткой в ржавой ране личинки.

– Кот-то рванул в хату, – сказал он задумчиво. – А ты трепешься… с кем-то.

– Брось ты свои жаргонизмы, не в хату, а в дом! Мне только что один перец сказал знаешь что? Дзякую! – усмехнулась Лиза. – В Обуховке даже бабки так не говорили. Дзякую!

– Ну, тут же суржик*, чего ты хочешь, тоже, считай, пограничье. Было время, когда мы с мамкой были молодые… Сами так балакали. А потом, видишь, набрались города этого…

– Понятно.

– Иди в хату, – строго сказал Григорьич. – И помни, что ты сама на четверть хохлушка! Да! И волоса заплети, ходишь как ведьма.

Лиза, пнув обломанный кусок дверного косяка, вошла в старый дом, с сегодняшнего дня ставший им своим.

Снаружи он казался совсем маленьким, а внутри удивил простором. Две комнаты, как у всех местных сельских домов, узкая печь груба*, отапливающая пятую, внутреннюю стену, камин в дальней, вулишной* комнате и плита в городней*, выходящей на огород.

Нина Васильевна, чудом оказавшаяся в доме, где прошло ее детство и юность, чуть не плакала от чувств. Тридцать лет назад, когда молодая Нина рванула в город учиться, отец ее повесился с горя, а мать продала хату сумским, а сама уехала на Урал к сестре, где тоже вскоре заболела и умерла. С тех пор много снился Нине Васильевне этот домик, выкрашенный голубой краской. Он и сейчас такой, Вертолетчик только веранду кирпичную пристроил и камин зачем-то.

– Романтический человек. И на кой в летнем доме сырь-то разводить этим камином, – шипела Нина Васильевна, радуясь в душе возвращению восвояси.

В маленькой веранде можно было спать, а еще там стояли стол со стульями. В небольшой кладовке – чугунная обшорканная ванна. Там обычно местные жители устраивали кухню, а есть уже было негде. Москвичи же решили ванну выбросить, построить летний душ, а кухню вернуть на свое место. А уж обедать на веранде – и Лиза собралась там обосноваться.

Между комнатами были двери. Редкость в деревне! Обычно никто не делал дверей в домах. Вешали шторки или потьеры, и все. Никакого личного пространства не полагалось. Только если была подросшая дочка, ей отгораживали в вулишной одно окно шифоньером и там делалась «каюта». Откуда это слово пришло – с суши в море или с моря на сушу, – Лизе было непонятно, но звучало уютно. В Обуховке ее каюту просто завесили шторой с цветами: достаточно и того.

Нина Васильевна ходила по дому и была рада, что Вертолетчик отделал его вагонкой, провел воду, сад посадил. Сад действительно был новый, молодой и плодоносил как сумасшедший, будто последний год жил.

У Нины Васильевны включилась генетическая память. Она сыпала этими домовыми и бытовыми словечками так, что у Лизы улыбка с лица не сходила. До этого Лиза думала, что они только приезжие, а оказалось, что родные. Этого не чувствовалось в обуховском доме, зато здесь, несмотря на то что он был долгое время в чужом владении, каждый угол будто хотел обнять.

– А вон там, в уголку, – всхлипнула Нина Васильевна, – батька повесился. На крюку от моей колыбельки. Поэтому кровать там ставить нельзя!

Лиза смотрела на мать словно заново. Она до этих пор не знала многих подробностей, а тут не успевала их обрабатывать в голове. Поэтому не спросила о причине смерти деда Никандрыча.

– Отец-то, вот ведь, дверь-то на себя открывалась! – шурша мимо с мешком вещей, хихикала Нина Васильевна.

– Ну чего, расцвет маразма, – добавила Лиза, оглядывая пустые комнаты и наблюдая за котом, на полусогнутых лапах ожесточенно обнюхивающим плинтусы. – Альцгеймер недалеко.

– Дура! Русские мужики до Альцгеймера не доживают! – бросив среди комнаты мешок, сказала Нина Васильевна.

– Ну Паркинсон…

– Иди таскай вещи из машины, Паркинсон!..

* * *

Григорьич был недоволен запущенным двором, странными соседями – новаторами и «забавными идиотами», как он сразу же их назвал, а главное – продавцом дома, усатым Вертолетчиком из Сум, который обещал объявиться на днях и забрать «кое-что свое» со двора.

В результате приехали человек пять местных ребят на грузовике и стали собирать по двору трубы, лопаты, весла, а главное – увезли две лодки, с которыми дом якобы продавался, и красивейшую резную деревянную скамью, стоящую в передней комнате, – скамью, которую Никандрыч делал своими руками! И две тысячи кирпичей для обкладки дома, и детские переносные легкие качели.

Григорьич как раз в этот нехороший час рыбачил. Весь этот переезд к реке был придуман для него. Он ведь яростно мечтал о рыбе, о большой рыбе и раках к пиву, и теперь ходил на надувной лодке с видом, словно управляет парусником «Крузенштерн». Мечта Григорьича – ловить щук и судаков, лениво покуривая на воде и слушая дальние вопли весенней выпи, – наконец осуществилась.

Нина Васильевна из-за окон веранды громко стыдила прежнего хозяина, а тот даже не вышел из кабины грузовика, пока его товарищи-пособники перетаскивали «его» имущество в кузов, глухо бахая по дну тяжестью лодок и поддонами с кирпичом.

Наконец Нина Васильевна, изойдясь недовольством и угрозами, ушла в дом и заревела от бессилия.

Лиза стояла на крылечке и, по отцовскому наущению увязав длинные, бесстыдно рыжие волосы в узел, наблюдала за здоровенными парнями, таскающими лодки, трубы и поддоны.

Того, что нагло воровал «тульпаны» в палисаднике вчера вечером, среди них не было. И Григорьич не спешил с рыбалки, чтобы переругаться с нечестным Вертолетчиком и его местными друзьями. Одна только Нина Васильевна без утомления полоскала их и их родственников, но, несмотря на ее богатую выражениями русскую речь, парни таскали молча – и даже попросили у Лизы попить, подмигивая ей на голубом глазу.

Неприятный вечер, отгромыхав наполненным кузовом грузовика, перетек в чуть слышное потрескивание стрекозиных крыльев, недовольный бубнеж Нины Васильевны и легкий скрип вторых, оставшихся качелей, на которых сидели печальные Лиза и кот.

Лиза еще не выходила за ворота. Она привыкала ко двору, к новому месту, к дому, в котором запах старого дерева тяжело мешался с плесневой отдушкой.

Она выбрала себе место на веранде, куда затянули старую, подранную неведомыми котами тахту. Но спать было еще страшновато. Окно на улицу, из которого был вид на лес, опушенный душно благоухающей черемухой и бузиной, закрывалось с трудом – и только на один кривой шпингалет.

Лиза готова была плакать от тоски по старой даче, где наверняка сейчас ее соседи, Попенок и Мясушко, катались по асфальту на великах до свинарника и обратно, а Васька уныло втихаря покуривал в ветлах, вспоминая их ночные посиделки с покером и полудетскими играми, вроде «бутылочки» и «кис-брысь-мяу».

Все было чужим, но лес, поросший по краю колючими акациями, не пугал. Он светился через еще не заросшие летней зеленью ветки белым песком противопожарных полос, и от новой реки, мощной, незнакомой и широкой, пахло весенним половодьем даже через бесконечный частокол сосняка. Там, недалеко, река Сейм, о которой Лиза столько слышала за последние пять лет их этой деревенской одиссеи, когда матери и Григорьичу вздумалось начать «новую жизнь» и потащить за собой ее…

Лес или ждал, или звал Лизу. Но тогда она еще словно спала, не слыша его первобытного зова.

Глава вторая Назад, к корням и листьям

Если посмотреть на Антоново с большой высоты, оно похоже на журавля, раскрылившегося рядом с рекой. Распахнутые крылья – это Набережная улица, лапы – Середовка и Корчаковка, шея и клюв – Бессаловка и Слободка. Пройдет каких-то двадцать лет, и местная администрация приравняет все улицы к трем и назовет их по-другому, чуждо. А вот этот отросток – от одной из длинных ног – останется: это Боровка, уходящая в лес, примыкающий одним своим боком к реке, Боровка лежит вдоль леса, и этот лес выходит аж к райцентру, сельской его части.

Высокий левый берег то поднимается кручей у леса, то опускается вровень с водой. Когда-то Сейм был судоходным, но это время давно прошло – пока в верховьях не построили атомную станцию и водозаборные пруды, он еще бежал. После того как появились шлюзы и насыпи, утишающие течение, Сейм здорово утих, стал медленным, начал зарастать и заболачиваться. Но все-таки это была еще крупная, чистая река, еще в конце девяностых нипочем не желавшая сдаваться людям.

Сам Сейм на карте выглядит словно морозный узор на стекле. Столько у него отростков, проток, речушек, ручьев, извилистых русел… Он вьется, очень непрямой, заковыристый, как будто змея, которой мальчишка наступил на хвост.

Меловая гора над Сеймом венчает собой место встречи равнины и возвышенности. Наслоения ее тектонических плит хранят еще тайны ледниковой древности… На тихих южнорусских берегах Сейма попадаются булыжники не хуже карельских великанов, а с Меловой горы почти к самой воде спускается гигантская тропа из мегалитических камней.

Меловых гор как таковых в этих краях полно, но все они уже ближе к Украине. От Антонова до Украины чуть больше тридцати километров, а от Обуховки, где отчий дом Григорьича, и вовсе пять: старики все еще «балакают» на суржике и очень обижаются, когда их язык называют «мовой».

– Мы слободские! – говорит какая-нибудь бабка, если приезжает новый дачник и спрашивает что-то по-русски.

И начинается игра слов и смыслов – весьма кстати местным жителям в случае претензий:

– Ты шо! Я на твоем нэ розумию!* И вы мене не поймэтэ!

Но вернувшиеся на родину предков Нина Васильевна и Борис Григорьич очень даже хорошо знали эту хитрость тутошних жителей. Они все «розумели».

В тяжелые девяностые Нина Васильевна вплыла дважды разведенной матерью-одиночкой. Борис Григорьич попался ей совершенно случайно, в суде, где Нина Васильевна скандалила с бывшим мужем-иностранцем, не желавшим лишаться родительских прав на Лизу, – а Борис расходился с бывшей женой.

Этому «нехорошему человеку», шведу Матиасу, в конце семидесятых Нина Васильевна печатала на дому Бродского и Высоцкого. С ним уже тогда все было понятно. Он не звал за границу, боясь КГБ, поэтому роман продлился чуть больше трех месяцев.

А вот Нина Васильевна многого ждала от «нехорошего человека» шведа Матиаса. Как минимум уехать из Союза вместе с Ленусей, дочкой от первого брака, и жить в Европе. Но нет, не сложилось. Поэтому, когда родилась Лиза, рыжая, как опавшая сосновая хвоя в ноябре, Нина Васильевна записала ее под своими отчеством и фамилией. И через третьи руки получала помощь от выдворенного Матиаса, которая, впрочем, скоро иссякла.

Отец присылал хорошие деньги, на которые Нина Васильевна с Ленусей и младшей, Лизой, некоторое время безбедно жили…

С Борисом Григорьичем сошлись, когда Лизе еще не исполнилось четырнадцати, и Нина Васильевна сразу же заговорила о даче. Внезапно выяснилось, что родом они из соседних сел: Борис из Обуховки, Нина из Антонова. Давно их унесло из Черноземья, давно прошла армия у Бориса и учеба у Нины. Прошло полжизни у каждого, и вот они встретились.

Оказалось, что обуховский дом стоит заколоченный, а антоновский продан без ведома Нины Васильевны старухой-матерью некоему украинцу Шурику. У Нины Васильевны с матерью были плохие отношения на почве того, что Нина разводилась и слишком часто влюблялась. Мать, даже умирая, с ней не помирилась. А отец повесился еще в семидесятых годах, болея от военных ран. Наследием этого характера, совершенно железобетонно-непоколебимого, Нина не гордилась, но передала его Лизе, в которой северная холодность переплескивалась с южным малороссийским жаром.

Нина Васильевна до пятидесяти лет чуралась своего происхождения и говорила всем, что она «человек мира». Что она вовсе не из деревни, что ее родители городские жители и в Москве она оказалась благодаря своему уникальному уму. Действительно, отличная учеба и работа экономистом на стройкомбинате возвысили Нину Васильевну над ее происхождением. Теперь у нее была и квартира в центре Москвы, и две дочери, одна из которых уже пребывала в браке за «новым русским».

Именно участие Ленуси в жизни матери диктовало весь стиль жизни новообразованной семьи. Ленуся уволила мать с работы, полностью взяла ее и Лизу на содержание, помогая деньгами. Муж Ленуси, Мишуня, был щедрым человеком с крупным доходом, и помощь деньгами никак не влияла на его благосостояние. Он мог бы легко содержать пятьдесят таких семей, но ограничился родственниками – правда, всеми.

Был один немаловажный нюанс: Ленусе очень нравилось жить с мамой. И она считала, что, пока мама не замужем, а Лизка не мешается, никто не против того, что Ленуся с супругом поживут в родительской квартире.

И они несколько лет жили все вместе, не зная горя, пока вдруг не появился Григорьич. Встал вопрос о разделении.

– Я семью делить не буду. У нас клан, – сказал Мишуня. – Если Борька хочет, пусть живет с нами.

Еще бы «Борька» не захотел! Только стало тесно и тяжело, и назревал вопрос о летнем отдыхе.

– Пусть купят себе дом и ездят на дачу, – и Мишуня достал из кармана тысячу баксов.

Нина Васильевна оскорбилась тогда. Она все же уговорила Бориса поехать на родину предков и посмотреть домик его родителей.

И как только наступило лето, они загрузили в машину Лизу, вещи и разное барахло и уехали на долгих три месяца покорять Обуховку.

Дом пришлось восстанавливать, но Мишуня был страшно рад, что «клан» нашел себе занятие.

Пять лет Нина Васильевна и Борис Григорьевич почти постоянно жили в Обуховке. Мешала только Лизина учеба. Если бы не Лиза, все было бы проще. Она вообще им мешалась – особенно молодой жене, собственной матери.

Лиза наотрез отказалась от сельской школы, окончила одиннадцать классов и поступила в театральный институт.

С каждым годом надежда Нины Васильевны на самостоятельность таяла. Ленуся и Мишуня купили две однокомнатные квартиры, но не спешили туда переезжать. Григорьич, работая в милиции, в свое время, еще советское, получил от государства комнату. Нина Васильевна быстро продала ее и купила «Волгу», чтобы Григорьич, не дай бог, не убежал.

Теперь он – безработный, бездомный, молодой и довольно красивый человек – был привязан к их клану.

Оставалось только потакать Нине.

Зимой Нина Васильевна и Борис Григорьевич отчаянно ездили по Европам и морям, а с весны до глубокой осени оседали в деревне.

В Обуховке им жилось романтично.

Многие их ровесники и бабки помнили обуховского парня Бориску, поэтому осесть в деревне было легко. Тем более они были молодыми супругами, и проблемы заработать на жизнь не было… Вот разве что опять Лизка, которая росла и красивела на глазах.

Как они, бывшие селяне, встретились в «этой Москве», интересовало абсолютно всех вокруг. Но Нина Васильевна молчала и, таинственно улыбаясь, шептала: это судьба!

И Нине Васильевне это казалось приключением. Она наконец была свободна. Не надо думать о хлебе насущном – заботилась дочь, которую она с рук на руки передала мужу.

Если говорить прямо, «Григорьичем» молодой еще Борис тоже стал по воле жены. Уж очень моложаво он выглядел, потому Нина Васильевна решила его состарить. Борис отпустил бородищу и стал даже дома «Григорьичем». Яркие черные глаза его смотрели через пышные брови, но и эти глаза своенравная Нина Васильевна поспешила сделать чуть помутнее. Она ничуть теперь не боялась, что Григорьич убежит. Ему просто некуда было бежать.

А дальше родной деревни, куда его забросила судьба, вряд ли можно было убежать куда-то еще, с его-то слабым характером.

Лиза пережила эти несколько лет старшей школы и становления новой семьи с душевным скрипом. Притирались домашние тяжело, но должны были неизбежно зажить «долго и счастливо».

Только когда приезжали в деревню, Лизе открывались поле, луг и небеса. Можно было освободиться от духоты квартиры, уходить из дома на весь день в глубину балок, оврагов и долинок или «в берег». Так местные называли край огородов, заросший вербами и тополями, за которыми начинался широкий древний солончаковый луг.

По лугу вилась река, уходящая правым краем в само село, а левым далеко в украинскую лесостепь, где сливалась с Сеймом.

Здесь, в Обуховке, Лиза передружилась с местной малышней и чувствовала себя над ними главной, потому что ровесников почти не было. Тут втрескался в нее сосед Васька, внук согнутой в кочергу носатой бабы Юли.

Лиза и Васька вместе пасли коров, жарили рыбу на прутках, играли в карты в вербах. Но так как он был сумским парубком, гордость не позволяла ему признаться Лизе в любви. Да и для нее был он обычный мелкий пацан.

Еще один обожатель – соседский малолеток Мясушко – познакомил Лизу с девчонками, живущими на хуторе.

Одна из девчонок была родной сестрой Мясушки, и Лиза стала ездить к девчонкам на велике, на улицу, которую в народе называли Мачухивкой. Лизе не нравилось играть с девчонками, гораздо больше нравилось быть пацанкой и оторвой. А девчонки уже женихались и ходили далеко на остановку, где их цепляли любимовские парни.

Так повелось, что любимовские всегда дрались с обуховцами и женились на местных девках. Обуховцы дрались со снагостскими, а антоновские вообще со всеми. Выйти замуж за антоновского было позором для девчонок из других сел. Все антоновцы были как на подбор хулиганы, их даже в райцентре боялись. Но к тому времени, как заневестилась Лиза, антоновцы сильно потеряли авторитет перед райцентром.

Увы, эта дружба с девчонками длилась недолго: обе подружки с Мачухивки в восемнадцать лет выскочили замуж, как им и полагалось.

В общем, Лиза неохотно уезжала из Обуховки, где все стало уже родным. И даже противный Васька.

Итак, попрощавшись с Обуховкой, Лиза и Нина Васильевна собрали и упаковали пожитки. А Григорьич посадил огород: не стоять же земле.

В тот год Лизе исполнилось девятнадцать.

Ленусь и Мишуня продолжали давать деньги на жизнь семье. Лиза училась днями напролет, возвращалась поздно, влюбилась в однокурсника Фильку – светловолосого красавца, игравшего всех героев-любовников и Костю Треплева в Чайке.

Ничего удивительного не произошло и на исходе второго курса. Только преподаватель актерского мастерства вдруг стал недвусмысленно намекать Лизе стать ближе к искусству. В его лице.

Лиза ничего не понимала (что хочет этот старый бородатый дядька с пропитым голосом?), пока не получила предложение, от которого невозможно отказаться. И не смогла себя пересилить. Презренный «старческий задор» преподавателя потряс ее до глубины души, и она бежала, бросив документы и однокурсников.

Ленусь, услышав эту историю, сказала:

– Или учись давать кому надо, или сиди в заднице. Если бы у него были деньги, то ладно. Но он бедный!

– Он доцент!

Ленусь в своем кругу никогда не слышала такого слова. Из юных манекенщиц она сразу стала женой мелкого, но успешного пацана из ОПГ. Поэтому сказала:

– Фу! Хорошо, что не процент!

Решено было бросить театральный и не плакать по нему.

Лиза, глядя на полную блатной романтики житуху сестры, жалела, что младше на целых десять лет. Что к тому времени, как она «расцвела», пацанов начали активно отстреливать в разборках, а те, кто был поумнее, затихарился или купил себе теплое место во власти.

Да и нельзя было показывать Лизу авторитетам. Пропала бы… А главное, Ленуся не терпела конкуренток. И не пережила бы, если бы Лиза нашла себе жениха богаче.

После досадного происшествия на учебе Лизу тут же собрали и повезли в деревню на отдых. Было начало апреля, и по пути из Москвы Григорьич повернул в лес, – чтобы посмотреть на Антоново, о котором столько слышал от Нины Васильевны, но никогда не бывал. Да, родина… Нина Васильевна вышла у магазина, увидала старых одноклассников, разговорилась с ними и расплакалась… Неожиданно ей захотелось вернуться. Да и на Боровке, как оказалось, вертолетчик Шурка продавал дом.

И Нина Васильевна взвилась:

– Мы должны купить этот дом! Он был нашим!

И добрый, умный Мишуня тут же отстегнул денег.

Понятно, что Мишуней руководила доброта. Но не только. Ничто Нине Васильевне теперь не мешало жить за молодым мужем как за каменной стеной, получать пособие от старшей и растить младшую. Хотя да – младшую надо было срочно выдать замуж, потому что Лизка «вошла в возраст» – даже Григорьич засматривался на нее…

Замуж. Желательно поскорее.

Конечно, на самом деле Мишуня был не так уж и щедр. Он купил дом, чтобы Нина Васильевна и Григорьич уехали туда насовсем, оставив квартиру, где им с Ленусей удобно и вольготно жилось. Так-то Мишуне вечно не хватало пары миллионов, чтобы жить «по средствам»: он любил поиграть в карты… А свою недвижимость на окраине столицы сдавал или даже давал там пожить друзьям. Обвинить его в жадности не мог никто.

Нина Васильевна и Григорьич о планах Мишуни не то что не знали – даже не догадывались. Про Лизу вообще никто не думал: ее, как чемоданчик, возили с собой или отправляли куда-нибудь в летние лагеря… Ленусь и Мишуня раздражались Лизиным присутствием и платили за ее «отдых».

Ленуся, недобрая, не в меру эгоистичная и избалованная красавица, взъелась на Лизу после того, как та вылетела из театрального. Это означало, что Лиза в ближайшее время не съедет и будет жить с ними, а еще, чего доброго, забеременеет. Или притащит какого-нибудь молодца в Москву. В их квартиру.

Ленуся стала много ругаться и даже скандалила. Нина Васильевна и Борис Григорьевич не хотели лишаться финансовой помощи, и поэтому, уже в начале апреля, прихватили Лизу и уехали в Обуховку. А оттуда – в более крепкий (не новый, но отремонтированный, с колонкой во дворе) дом в Антонове.

Что им еще надо? Вода во дворе, река, лес.

И Лизке свобода.

Глава третья Новые люди

Нина Васильевна, Лиза и Григорьич распаковывали коробки, выставляли посуду, трясли подушками и одеялами. Нина Васильевна была довольна. Она уже познакомилась с соседями.

– Там вон, в каменном доме, живет дядька, чуть постарше меня… Максимыч. Фамилия их – только не падай – Отченаш. У них есть две собаки, одна ощенилась, и нам отдадут песика Бимку. Максимыча жена – Фая. Она работает в сельсовете главбухом! Зря ты назвал их идиотами, хорошие люди. Правда, немного странные… Справа – двое детей и родители, за ними – Шура и ее муж. Ну, потом лес… С лесничкой я еще не говорила. Слева от Отченашей тоже какие-то дети, и за ними тоже трое детей.

– А возраст этих детей, мам? – перебила ее Лиза.

– Ах, от десяти до… до… двадцати… В общем, тебе будет с кем мячик погонять.

– Феклуша, бросай куклы, иди замуж…[5] – процитировал Григорьич.

– Сами идите туда, опять тут все вокруг мелкие! – отмахнулась Лиза и шумно чихнула.

– В зависимости от местности слово «главбух» звучит двусмысленно, – добавил Григорьич. – А он кем работает? Максимыч твой?

– Он ведет хозяйство по новаторской системе.

– Слышал. А что там за система?

– Система экспрессивной экономии. Его жена сажает картошку в лыжах.

– Зачем?

– Чтобы экономить землю в междурядье!

– Это как? – роясь в инструментах, спросил Григорьич. – Где мой молоток, женщины?

– У него работник есть, он не один! – гордо сказала Нина Васильевна, выуживая из дамской сумочки молоток. – Вот твой молоток! Так как это самое важное, я его далеко не убирала!

– Тебя я тоже поставлю на лыжи! – радостно сказал Григорьич.

– Один главбух уже наниматься приходил, – сказала Лиза, еще раз чихнув от пыли. – Молодой совсем. Крал тюльпаны в палисаднике, там и поймала его.

Нина Васильевна, бережно обтирая стеклянную конфетницу, фыркнула:

– Ишь, деловые! Ка-а-нешна… москвичи приехали…

– Я думал, народ уже не нанимается. А ты, со своим чуйством юмора, тут не это самое. Не понимают тут твоих приколов, ясно, Лизка? – сказал Григорьич. – Интеллектуалов ни фига тут нет.

– Но я еще не начинала, – хмыкнула Лиза.

– И не надо! Кушать все хотят, – сказал Григорьич. – Может, нам понадобится работник. Тут дел много. У меня же нет сыночка! А, мать?

– И что? – снова фыркнула Нина Васильевна. – Ты и с девками-то не справишься.

Григорьич ударил молотком по деревяхе, и весь дом, казалось, вздрогнул. Лиза зевнула.

– Я пойду спать.

– Иди лучше к соседям. Там девчонка такая, как ты. Познакомишься.

Лиза вспомнила, как мельком видела толстую маленькую девушку, больше похожую на тетку, идущую до колонки с двумя ведрами.

– А, эта, что ли… невеста…

– Чья? – удивилась Нина Васильевна.

– Этого работника, что к нам приходил…

Григорьич ухмыльнулся:

– Бабки обуховские мне говорили, что народ тут гнилой. Говорили, что вы там, в вашем Антонове, будете плакать по нам! Да! И они правы! Все, я уже плачу по бабы-Юлиным пирогам с маком!

Нина Васильевна с презрением посмотрела на мужа.

– Ох, ты! Прям какой городской! Подсыпь мне жменьку* борща! Надень хвартук!* Защэпи хвиртку!* Вы там не по-русски говорите! Хохлы-мазныцы!

– Ой, прям на пятнадцать километров ближе к Ма-аскве!

– А что? У меня квартира, между прочим, мною заработанная!

Григорьич смолк и продолжил работать.

Лиза на своей веранде, лениво разобрав еще несколько коробок с вещами и книгами, переоделась в спортивный костюм и вышла за ворота.

Закат размазал красивую багряную краску по небу, недвижные облака бледнели, но не исчезали. Комары тучами клубились в акациях, и совсем низко по распаренному воздуху носились, треща крылышками, крупные стрекозы, ловя мошку. Где-то вдали, у реки, раздавались странные звуки, словно кто-то опускал трубу в воду и со всей дури дул в нее, извлекая не только бульканье, но и небывалой силы звук.

«Выпь… от слова вопить, – подумала Лиза. – Или выть…»

С кордона, через три дома в сторону леса, где у лесника по прозванью Клоун было большое крепкое хозяйство, протяжно мычали голодные телята. У соседей ругались бабы и гремели ведрами, кидая в них что-то тяжелое – наверное, буряки* для коров. Все как обычно, только скучно…

* * *

Утром Лиза проснулась от яркого солнца. Скорее всего, мать и отец уже вышли на огород, а Лизе полагалось поваляться подольше и подумать о своей жизни.

Она погрустила о театральном, вспомнив неприятную ситуацию с окончанием своего обучения. Что ж, значит, ей не хватило таланта. И не только это…

– А если ты пойдешь работать в кино и тебе нужно будет целоваться и раздеваться? – спросил худрук Тимофей Сергеевич, раздраженно подрагивая отвисшей губой. – Откажешься? Какая ты тогда артистка?

Лиза вспомнила свой стыд и мат, который не смогла вынести, и просто не пришла на генеральный прогон курсовой постановки. Она даже не стала забирать документы – так и осталась меж небом и землей, еще ничего не осмыслив. Хорошо, что мать поняла.

– Да на кой тебе эта сцена! Устрою тебя куда-нибудь, связи есть, и будешь работать! – сказала она. – Здоровье дороже.

Оставалось только снова поступить и снова начать учиться. Но в экономический институт на бюджет Лиза не прошла, и теперь ей светило только платное образование. Сестра настаивала на юрфаке.

– Пойду работать… – почти с отчаянием и даже слезой думала Лиза, понимая, что очень любит спать и просто ненавидит быстро собираться.

– Будешь адвокаткой, нас отмазывать! – смеялась Ленуся.

– И зачем на суде прокурор, лучше было бы два адвоката![6] – подпевал Мишуня.

С такими пространными мыслями Лиза услышала чуть слышный шорох по дороге и осторожно, через уже повешенную матерью занавеску, выглянула в маленькое окно. По дороге молодцевато шагал низенький солдатик с кривыми ногами и длинным, отчаянно некрасивым лицом. За спиной болталась потертая спортивная сумка. Он так и чеканил сапогами по белому песку с крапинками гравия.

Эту знаменитую дорогу проложили в девяносто четвертом году, когда в местный заказник приехал поохотиться губернаторский сын и его «паджерики» завязли в местной грязи.

«Идет, ковыляет, дембелек… – подумала Лиза. – Страшноват… Но сосед же… С ним тоже придется дружить».

Она чуть было не засмеялась. Это, наверное, тот, из предпоследнего дома… Сын тетки Шкурки и дядьки Дрона. Из армии вернулся… Тут уже ходили некие отрывочные разговоры, что скоро «Лизке будет весело, мой-то жених».

Сморщенная, хоть и молодая еще, тетя Шура, которую Лиза, большая любительница подмечать характеры, окрестила «Шкуркой», так прямо и лезла с дружбами. Эта древняя схема – «У вас товар – у нас купец» – ей порядком надоела еще в Обуховке, потому что по деревенским меркам Лиза была уже несколько лет как на выданье. Бессчетное количество подкатывающих к москвичке женихов Нина Васильевна опытно разогнала.

Лиза вскочила, натянула джинсы и майку и вылетела из комнаты, не заправив кровать.

– Ма-ам! – протяжно крикнула она с крыльца. – Я пойду за водой!

Все равно ее не слышали, занятые переругиванием и рассадой. Она схватила ведро и вынырнула за калитку, успев проводить взглядом некрасивого солдатика. Тот действительно зашел в ворота тетки Шкурки, и теперь из их двора заслышались прямо-таки мифологические причитания бабки и матери.

Лиза профланировала до колодца, лениво набрала полведра и так же лениво пошла назад, прислушиваясь к новому событию соседей.

* * *

Через три дня у ближних соседей Рядых, где жила Лизина ровесница Лелька, с которой Лиза успела уже перекинуться парой слов, праздновали приход из армии старшего сына дядьки Дрона – Мишки Дроныча, гордо называемого теперь Солдатом. Сам виновник торжества уже лыка не вязал, спал в летней кухне. А вот на столе еще все было тепленькое и неразобранное, и тетька Людка, мать Лельки, с тетькой Шкуркой неустанно бегали до колодца, чтобы разводить водой компот.

Лиза наблюдала из-под уличной груши за съезжающимися на мотоциклах и велосипедах гостями, желающими выпить за «дембельнутого».

Прибывшие пропадали во дворе, как в чреве затонувшего корабля, и вываливались оттуда уже с видом кракенов, выжравших все матросское пиво да и, кажется, закусивших матросами.

– Вот кажется мне, шалава она… И вообще, эти все… что с одной стороны – новаторы, что с другой – алкоголики. Не то что наши бабушки в Обуховке, да, Лиз? – рассуждала Нина Васильевна, вышедшая полюбопытствовать за калитку. – А ты тут одна, иди хоть посмотри, кто там.

– Да они все на рогах… проходят мимо. Ничего хорошего не проходит.

– А девчонка та, соседка?

– Лелька-то? Да она там, в доме.

– И что, звала тебя?

– Звала. У нее кликуха Борона. И она уже была замужем и развелась.

– А лет-то ей сколько? – удивленно хлопнула себя по животу Нина Васильевна.

– Двадцать будет, как и мне.

– Вот это да! И что? Ну, я тоже первый раз замуж вышла… в девятнадцать, тут много ума не надо. А ты… не чурайся народа местного, сходи, а то стоишь как во поле береза.

– Да, именно, – сказала Лиза. – И буду стоять.

– Иди, иди, – настойчиво повторила Нина Васильевна.

Лиза вздохнула. Ну конечно, выбрали верный подходящий момент познакомиться со всей молодежью села. Правда, назавтра молодежь и не вспомнит, как ее зовут.

– Пойдешь? Я бутылку водки папкину дам. И там еще шарлотку возьми. Я потом еще спеку.

Лиза укоризненно взглянула на мать и надула губы.

– Не дуйся! – схватив ее за голое плечо, сказала Нина Васильевна. – А то подумают, что ты дикая, нелюдимая. Ну, надо же дружить!

– Надо… – протянула Лиза, вспоминая мелких друзей. – Они все взрослые! Мам… Не то что мои… обуховцы.

– А ты что! Нашлась тоже маленькая! Тебе двадцатый год!

– Я хочу быть птичкой, – ответила Лиза, тряхнув распущенными волосами. – Жар-птичкой.

Нарядов здесь у Лизы не было, поэтому она надела длинный материн сарафан из валютного магазина и каблуки, чтобы не запутаться в нем, подвела глаза стрелками и нарумянила вечно бледные щеки.

У Лизы была неброская внешность: высокий лоб, некрупные черты лица, чуть оттопыренные ушки, которые она скрывала под волосами, тонкие губы и тонкий, немного острый нос, как у матери, но меньше. Лиза дорастила свои огненно-рыжие волосы до пояса, и теперь никто не мог пройти мимо, не посмотрев на нее со смешанными чувствами. Красота ее легко не давалась в руки, ее нужно было разглядеть, как через слои воды. Но поклонников было всегда полно, в основном из-за того, что Лиза много читала и обладала отличной памятью – с ней было интересно поговорить.

Путаясь в подоле материнского сарафана, с шарлоткой в одной руке и бутылкой водки в другой, Лиза отправилась поздравлять отслужившего.

Ковыляющие ей навстречу родители Лельки и Дроныча гостеприимно затолкали ее во двор.

– Заходь, заходь, девка, – сказала чернявенькая мать Лельки, удачно накрашенная под испанку.

– Да я просто поздравить… – робко ответила Лиза.

– Ну давай, давай! Там ваш батька сказал, вам надо ощекатурить веранду и обложить плиткой камин! Я могу! Я плиточница! – Глаза испанской матери загорелись, и блеснули в улыбке ее золотые зубы.

– Наверное… – неуверенно произнесла Лиза. – Надо…

И, разувшись в сенцах, Лиза вошла в хату. Хата была выбеленная, с печью в пятой стене, деревянными полами, резными лавками, огромным столом посередине и… невероятных размеров телевизором, который транслировал мексиканский сериал во все горло.

– Заходи-и! – крикнул брат Лельки Андрей, которого она также видела один раз, мельком. – Выпей, пока есть что! А то придут Горемыкины с Белопольскими и все выпьют!

– Да я особо-то и не пью… – соврала Лиза, но ей уже налили в зацапанный стопарь.

– Пей! – скомандовал лохматый отец Лельки, дядя Женя Рядых, и ударил Лизу по плечу ладошкой.

– Это ж практически мой брат! – вещала Лелька откуда-то с высоты, разнося тарелки. – Мы же вместе выросли! Мы же родня! Братушка! А!

Молодой дембель Дроныч не слышал ее слов: он спал в кухне, уютно подложив руку под щеку, уже больше не знающую уставного бритья.

Лиза выдохнула и выпила. Горячий глоток прошел через все тело, оказавшись внезапно в каждом его уголке, пожег, защекотал, и где-то внутри стало тепло.

– Ну, как тебе наша херша?* – укатывалась Лелька, разнося куски курицы на блюде. – Не бойся, не на кирзе!* Не вштырит!

Лиза неподвижно сидела, обозревая исподлобья гостей. Человек десять, двенадцать, в основном парни и нестарые мужики, но все – с такими непростыми лицами, такой дремучей и синей щетиной, – что возраст не понять. Девок было меньше, и все они смотрели на Лизу с осторожностью и немного даже с вызовом.

Лиза уткнулась в тарелку с салатом, пытаясь поймать накромсанную капусту, потому что все остальное выглядело очень не по-свойски. Какой-то воняющий потом парень, подняв перед ней заросшую подмышку, перехватил словно бы летающую над столом бутылку и, громко двинув стул, отчего Лиза подскочила, бодро налил в граненый стакан светло-желтую жидкость.

– Пей! А я Сергей! Зови меня Сергей! – и чмокнул губами воздух. – Давай-ка с тобою выпьем на этот, буттершафт.

– На брудершафт. Я еще вот это не допила. И вообще, не пью, – ответила Лиза бесстрашно.

– Болеешь? – с участием спросил Сергей.

– Да. Очень сильно, – улыбнулась Лиза, обреченно толкнула вилкой картошку и поняла, что пора линять.

– Ты с Москвы, кукла? – спросил Сергей, отхрущивая от редиски красную голову. – Учишься?

– Школу закончила.

– И что, прям все девять классов?

Лиза взглянула на Сергея бледными равнодушными глазами:

– Нет, двенадцать. У нас в Москве позакрывали все школы-девятилетки. Теперь только двенадцатилетнее обучение, а потом ты сразу в президенты идешь.

Сергей развел руки и скосил глаза, силясь уловить ход мысли, но ход мысли никак не ловился.

Он что-то хотел еще спросить, но Лиза с перепугу выпалила:

– Мой папа прокурор, если что – обращайтесь. Он вас всегда посадит.

Теперь в глазах курносого Сергея отобразился вопрос и недоумение.

– А в клуб пойдешь со мной, – спросил он трогательно, – прокурорская дочка?

– В клуб? Нет. Не пойду.

– А почему?

– Я не танцую. И не пою. И не хожу по клубам.

– А! Ты не умеешь? Я тя научу! – И Сергей, подтаскивая стул поближе, плеснул в стакан еще чего-то прозрачного.

Лиза вдруг поняла, что ей уже пора, ловко вывернулась из-за стола и побежала прочь, на воздух, почуяв муть в горле.

Она вскочила в свои босоножки, сделала, приподняв сарафан, несколько прыжков по двору, к распахнутой калитке, как ей неожиданно перерезал путь стройный светловолосый парень в майке, полубрезентовых, словно рабочих, штанах и сапогах. Он дымил папиросой и, увидев Лизу, расставил руки.

– О-о-о… мадам… уже падают листья…[7] – сказал он и шагнул вправо и влево, стараясь ее пропустить, но она тоже шагнула и вправо, и влево, толкнулась о его фактурное плечо и, стукнувшись о верею*, выбежала прочь, пряча глаза и краснея через пудру.

Узнав того, кто воровал цветы в палисаднике, – Глеба, – Лиза совсем смешалась. Ей резко захотелось в Москву. Глеб с минуту постоял во дворе, соображая, что за девка, и крикнул в разверстую пасть дома:

– Лель, а Лель! А что это за краля проскочила мимо меня?

– Иди сюда, Горемыкин! Иди, черт с рогами! Я тебя заобниму!

И Глеб нырнул в тяжелый мрак хаты, не выпуская папиросу изо рта.

Глава четвертая Ты красивая

Лиза лежала на тахте, вытянув руки. Она натянула треники и вязаную кофту, но не могла согреться. На животе ее стоял пластмассовый тазик. Странно-необычное для этого места лицо Глеба мелькало у нее перед глазами, папироска так и пыхала в ослепительных зубах.

Зачем она это выпила, думалось ей. Мерзко. Ничем не заешь. Мать сварила ей кофе, но в глазах все равно тошнило.

– Они такие, да… местные-то. Гляди, больше не пей с ними.

– В Обуховке с нашими бабушками и с мелкими было безопаснее. И там никто не пил. Даже ладно, пили, но я же в этом не участвовала! Я представляю, как у них тут в клубе. Наверное, похищают, – простонала Лиза, поднимая хмельную голову. – Максимум, что было страшного, – это когда моя Иришка гуляла и ее хахаль подкатил к нам с парнями… Я сразу сделала вид, что я мелкая и мне пора домой, и мы ушли по репяхам*.

– Не вздумай ходить ни в какой клуб! А то как завезут на мотоциклах… изнасилуют и бросят в Сейм.

– Я хочу домой, в Москву. Они тут все такие страшные… Представь себе, два самых страшных – это брат Лельки, такой краснорожий, да и солдатик, тоже его можно на огороде ставить. Нет, тот, что мне наливал, вроде бы еще ничего, курносенький… Сережа! Что ни рожа! То…