Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: АСТ

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Новый исторический роман

- Sprache: Russisch

Ранняя осень 1237 года. Молодой воевода пограничной стражи княжества Рязанского Ратислав получает приказ совершить глубокий поиск в Дикое поле, чтобы вызнать планы монголов, уже сокрушивших великих булгар и покоривших народы, обитавшие вблизи от границ Руси. Много испытаний придется пережить Ратиславу: стычки с монголами и их приспешниками, битву на реке Воронеж, отступление к стенам Рязани, стольного города княжества, ее осаду и гибель…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 790

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

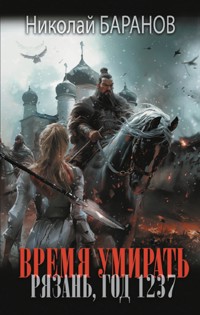

Николай Баранов Время умирать. Рязань, год 1237

© Николай Баранов, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

Глава 1

Пробуждение было тяжким: затылок разламывало болью, во рту пересохло, тело затекло и плохо слушалось. Вместо того чтобы упруго вскочить, Ратьша, покряхтывая, словно старый дед, скинул с себя одеяло из медвежьей шкуры и уселся на краю ложа. Голову кружило, боль буравила затылок, однако вставать надо – нужда настоятельно звала в отхожее место. Ратьша набрал воздуху, напрягся и вскинул непослушное тело на ноги. Пошатнулся, расставил ноги пошире, пытаясь обрести равновесие, сделал первый шаг. Гладко струганные половые плахи приятно холодили подошвы ног. Он тряхнул головой, поморщился от прихлынувшей боли и решительно зашлепал босыми ногами к выходу из горницы, потом – по коридору до заветной дверцы.

После совершения нужных дел малость полегчало. Даже голова стала болеть вроде меньше. Только жажда мучила по-прежнему. Поскрипывая ступенями, боярин спустился вниз по лестнице и, миновав короткий коридорчик, вошел в трапезную.

В просторном помещении дух стоял тяжелый. Длинный стол на полсотни человек до сих пор не прибран: узорчатая полотняная скатерть залита медами и бражкой, завалена обглоданными костями и объедками, вокруг которых вились мухи. По столу лениво ползали осы, то взлетая, то снова плюхаясь на ароматные лужицы пролитого меда. На полу, застеленном свежей соломой, в самых живописных позах разлеглись вчерашние бражники – дружинники боярина Ратислава. Его, Ратьши, дружинники. А вперемешку с ними – вятшие люди сельца Крепи, расположившегося рядышком с укрепленной боярской усадьбой, носящей то же название. Даже не усадьбой – небольшой крепостью, построенной Ратиславом пять лет тому назад.

С улицы в широко распахнутую двустворчатую дверь, переступив высокий порог, вошла Меланья, боярская ключница, мамка Ратислава, воспитывавшая его с самого рождения. В крупных, натруженных руках она держала изрядного размера деревянную чашу. Не сразу углядев со свету проснувшегося боярина, дошла до середины трапезной и только тут, увидев Ратьшу, нахмурившись, проворчала:

– Что, княжич, болит головушка-то?

– Да не княжич я, мамка, не княжич. Сколько говорено, – поморщившись, привычно возразил Ратислав. – В бояре – это да, пожалован. Смотри, при чужих не ляпни.

– А что мне чужие! – возвысила голос Меланья. – По рождению княжич, а быть ли, не быть князем – то как бог даст. – И уже потише и поласковей: – На-ко, испей. Чай, сушит похмелье-то? Да и от больной головы я туда травок заварила.

Ключница протянула Ратьше чашу. Тот принял ее и отхлебнул. Кисловато-солоноватый терпкий напиток погасил тлеющую внутри жажду, рассеял туман в голове.

– Хорошо! – крякнул боярин и в несколько глотков осушил посудину. – Благодарствую, спасительница, – возвращая чашу, произнес он. – Все хочу спросить: из чего сие зелье варишь?

– Уж сколько разов говаривала, княжич. Да ты, видать, опосля пиров непамятлив. Вот помру, кто тебя с похмелья выхаживать будет? Рассол капустный да клюква мятая. Хоть это запомни. Про травки даже говорить не буду, ин без толку.

– «Помру, помру», – передразнил Ратислав. – Последняя живая душа, что меня младнем знала. Нет уж, мамка, живи и здравствуй. Да и чего тебе помирать, не старуха ж еще. А давай мы тебя замуж выдадим. Вон хоть за Окула-конюха. – Боярин кивнул на возникшего в дверях здоровенного мужика, обросшего дикой черной бородой, с деревяшкой вместо левой ноги ниже колена. – Он хоть и без ноги, но мужик хоть куда. А на коне так и любого молодого за пояс заткнет. Ты как, Окул, возьмешь мою мамку в женки?

Услыхав про такую напасть, грядущую на его голову, конюх шарахнулся прочь от двери и быстро, испуганно оглядываясь, заковылял к скотьему двору, изображая, что внезапно вспомнил о каком-то неотложном деле. Дородное тело Меланьи колыхнулось в беззвучном смехе.

– Замуж? За наших? Уж больно боятся меня здешние мужички. Разве за какого пришлого просватаешь, княжич.

Что да, то да, ключница в отсутствие Ратислава держала боярскую усадьбу, да и прислонившееся к ней сельцо, в железном кулаке. И наказы ее хоть мужики, хоть бабы исполняли только что не бегом. За глаза Меланью величали ведьмой. По правде сказать, было за что.

Ратьша привез ее пять лет назад из разоренного, вымирающего селения мерьского племени ивутичей, из которого была родом и его мать. Племя это издревле славилось своими колдунами да ведьмами. Через то и пострадало от слуг крепнущей Христовой веры. Добили ивутичей, впрочем, булгары, совершившие полтора десятка лет назад большой набег на граничившие с рязанскими землями области. Подлили масла в огонь и слухи о несметных сокровищах, которыми с незапамятных времен владели старейшины племени этого когда-то сильного и славного народа.

Один из булгарских отрядов добрался до скрытого в приокских чащобах главного селения ивутичей. Враги вырезали сонными его защитников, захватили в полон молодых баб, девок и чад. Старейшин долго пытали, добиваясь, где запрятаны сокровища. Однако находники остались ни с чем. Были сокровища, нет ли – осталось тайной, которую старики унесли с собой в могилу. В ту страшную ночь погибла мать Ратьши, а сам он чудом спасся.

Принятое ключницей сразу по приезде крещение нисколько не помешало ей творить наговоры и варить колдовские зелья. Но кроме всего этого Меланья успешно пользовала болящих и принимала роды, за что ей все прощалось. А с батюшкой здешней сельской церковки Василием они даже подружились.

Тяжкие воспоминания, видно, отразились на лице Ратислава. Заметив, что молодой боярин загрустил, ключница посерьезнела, вздохнула и предложила:

– Пойдем-ка, княжич, к колодцу, солью тебе, умоешься, голову остудишь. От дурных мыслей колодезная вода лучше всего. Лучше разве что родниковая. Пойдем, пойдем.

И впрямь, студеная вода, вылитая из двухведерной бадьи Меланьей ему на голову, окончательно взбодрила и прогнала возникшую было грусть. Ратьша скинул вымокшую рубаху, хлопнул по бугрящейся мышцами груди, крикнул:

– Сюда плещи!

Мамка без видимых усилий вскинула вновь наполненную бадью и плеснула ему на обнаженный торс.

– Ух! Хорошо! – выдохнул боярин. – Теперь на спину! – И согнулся в поясе.

Получив еще одну бадью воды на спину, Ратислав выхватил у Меланьи приготовленный рушник и с наслаждением растерся. Чувствуя, как прохладный осенний ветерок холодит покрасневшую кожу, он взбежал по лестнице на площадку смотровой вышки и окинул взором окрестности усадьбы.

Усадьба-крепость, названная Ратьшей в свое время без затей Крепью, была построена им на вершине холма, расположенного на правом высоком берегу реки Прони. Западная сторона холма, подмытая рекой, образовывала высоченный, саженей в пятнадцать, крутой обрыв. Глинистую стену облюбовали для своих гнезд ласточки-береговушки, источившие почти отвесный склон многочисленными норками. Подобраться отсюда к тыну, вкопанному по краю обрыва, наверное, было можно, но с большим трудом. Только кто бы дал спокойно карабкаться на эту верхотуру? Защитникам крепости было чем приласкать со стены незваных гостей.

С северной стороны склон холма тоже срезан глубоким оврагом. На дне его журчала маленькая речушка, впадающая в Проню и скрытая густыми зарослями ветлы. Две оставшихся стороны – восточную и южную – никакие естественные преграды не прикрывали, но и здесь склоны холма довольно круты, а перед усадьбой выкопан глубокий ров, выброшенная земля из которого образовывала вал высотой в пять саженей. В гребень вала вкопан тын из толстых дубовых бревен, высотой еще сажени в четыре. По внутренней стороне тына идет боевой ход, прикрытый со стороны поля заборолами, а сверху от вражьих стрел и непогоды – тесовой двускатной крышей.

На южной стороне вал прорезал въезд, прикрытый надвратной башней, сложенной из тех же дубовых бревен. Внизу башни – ворота шириной как раз, чтобы могла проехать телега, а высотой – всаднику проскакать, не сгибая головы. Закрывались ворота двумя створками, собранными из толстых дубовых плах и обитыми снаружи железными листами. Дорого, зато прочно, не всякий таран возьмет, да и поджечь их с такой обивкой непросто. А денег у боярина Ратислава хватает. Сейчас обе створки отворены: позднее утро, дворня уже снует туда-сюда. Ночью, конечно, врата держат закрытыми, так как места неспокойные. На верху воротной башни имеется боевая площадка, покрытая четырехскатной тесовой же крышей.

Почти половину внутреннего двора, огороженного тыном, занимал боярский терем с хозяйственными пристройками и жильем для немногочисленной дворни. Задней стеной терем упирался в крепостную стену, выходящую на речной обрыв. Верхнее жилье с горницей возвышалось над тыном сажени на три. Смотровая вышка, с которой сейчас любовался окрестностями Ратьша, вздымалась над крышей терема еще саженей на пять. Оставшееся место внутри стен занимали конюшня, амбар, скотий и птичий двор. В середине торчал колодезный сруб. Колодец глубокий. Рыли его приглашенные Ратиславом водоискатели почти что месяц. Но зато и вода в нем оказалась на диво вкусна и холодна, до ломоты зубовной. Хватало ее на все нужды обитателей боярской усадьбы, двуногих, четвероногих и пернатых, даже в сухие и знойные лета.

На южном и восточном склонах холма, хорошо отступив от стен крепости для безопасности от осадников, раскинулись домишки сельца, прислонившегося к боярской усадьбе и взявшего ее имя. Первые насельники появились еще во время строительства терема. Прослышав, что новый боярин не забижает, да еще и дает подъемные льготы, народ потянулся из разных мест, и сейчас сельцо насчитывало поболе сорока дворов. Год назад всем миром срубили небольшую церквушку. Освятил ее сам епископ Рязанский Евфросий, которому боярин приходился крестником. А батюшку, кроткого и безвредного отца Василия, Ратислав сманил из Пронска.

Сельцо делила на две неравные части хорошо наезженная дорога, являющаяся одновременно главной улицей. Начиналась она от разборного (на случай осады) моста через ров, сбегала между домов к подошве холма, загибалась влево и там, верстах в двух, уже в лесу, начинавшемся невдалеке от холма, соединялась с дорогой, ведущей из Пронска в Рязань.

Лесов окрест много. Особенно на противоположном, левом берегу Прони. Леса не густые, светлые, по большей части лиственные, с часто встречающимися большими полянами. Чем дальше на юг, ближе к Дикому полю, тем чаще попадаются и больше становятся поляны, реже лес. Еще южнее лес превращается в раскиданные в степных просторах островки рощ и рощиц. Потом пропадают и они, и вся земля становится бескрайней степью, колышущейся под ветром травяным морем.

На север до самого впадения Прони в Оку все те же светлые лиственные леса. А вот сразу за Окой, на левом ее берегу, лес другой: темный и густой, все больше хвойный, перемежающийся озерцами и болотами.

Вверх по Проне на юго-запад в пятидесяти верстах – Пронск. Родовое гнездо пронских князей. Отец Ратислава Изяслав Владимирович был одним из них. Ровно двадцать лет назад его убили родные братья Глеб и Константин на злосчастном съезде в Исадах. Там же были убиты пятеро двоюродных братьев отца. Ратьше тогда только исполнилось семь весен, но он помнит тот страшный день, когда на телеге, источающей запах смерти, привезли укрытого дерюгой отца. Жили они тогда в городке Ижеславце, расположенном западнее Пронска. После похорон мать вернулась к ивутичам, забрав с собой сына. Родня со стороны отца не противилась, так как не ко двору пришлась гордая невестка, с которой к тому же жил их сын в браке, не освященном церковью, поскольку невестка все никак не могла собраться принять крещение. Да и пришибла их вся эта страшная история – убийство двумя братьями третьего.

…Ратьша тряхнул головой, отгоняя грустные воспоминания, еще раз окинул взглядом открывающееся с верхотуры раздолье и спустился вниз. Зашел в трапезную. Здесь вчерашние бражники уже начали просыпаться. Дворовые девки под руководством Меланьи споро убирали со столов, накрывали их свежими скатертями, несли корчаги с пивом, вином и медами. Не для продолжения пира (и так три дня гулеванили) – для опохмела. Почуяв винный и медовый дух, последние еще не поднявшиеся с пола бражники зашевелились, кряхтя, враскоряку добрались до столов, устроились на скамьях и дрожащими руками начали разливать по чашам живительную влагу. Проснувшиеся раньше и плещущиеся сейчас у колодца тоже потянулись к столам. Девки тем временем расставили заедки.

Ратьша как радушный хозяин уселся во главе стола. Пить не хотелось – нутро, отравленное хмелем, екало при одном только запахе. Но было надо. Стараясь не дышать, плеснул содержимое чаши в рот, с усилием проглотил. Посидел, прислушиваясь, как оно там. Обратно не запросится? Ничего, удержалось.

Маленько погодя даже захотелось отведать квашеной капустки. Подцепил щепотью из деревянного блюда, капая ядреным рассолом, закинул в рот. Ух, хорошо! Теперь холодца. Мелания специально поставила поближе. Хренку на него побольше. Заесть ломтем еще горячего утрешнего пшеничного хлеба.

Бражники тем временем наливали по второй. Вторая пошла много легче. Опять закусили. Приняли третью. Все, обязанность гостеприимного хозяина Ратьша исполнил. Поднялся, поблагодарил всех за оказанную честь и вышел из-за стола. Теперь гости должны были выпить еще по чаше-другой, закусить и расходиться по домам. Оставаться дольше – прослыть невежей.

Боярин вышел из ворот усадьбы, присел на вкопанную для воротной стражи скамью у самого моста через ров, подставил лицо ласковому утреннему солнышку. Вскоре из ворот потянулись первые гости, собравшиеся до дому. Каждый останавливался напротив сидящего Ратьши, поясно кланялся, благодарил за угощение и отправлялся восвояси. Кому-то хозяин Крепи просто кивал, кому-то поднимался навстречу и отдавал легкий поклон – это вятшим людям сельца. Наконец вышел последний – сельский кузнец. Шел он, выписывая ногами замысловатые кренделя, видимо, успел набраться на старые дрожжи. Мастер золотые руки, но на хмельное слаб. Его, зная мужнины привычки, уже поджидала за мостом жена. Дождавшись, подхватила запинающегося супруга и повела вниз по дороге.

Ратьша смачно, с хрустом потянулся, покрутил головой, разминая шею, и повернулся было к воротам, собираясь заняться насущными делами. В этот момент он заметил скачущего от леса к холму, на котором стояли сельцо и усадьба, всадника. Похоже, гонец по его, Ратьшину, душу. Решил дождаться тут же, на месте. Пока верховой поднялся по склону, из ворот успел выйти боярский ближник Могута. Этот сегодня почти не пил, только пригублял из чаши, чтобы не обидеть застолье. Подошел, встал рядом. Всмотрелся в приближающегося всадника.

– К нам, – кашлянув, произнес он.

– Угу, – согласился Ратьша. – Откуда бы?

– С Рязани. Отрок из молодшой дружины великого князя.

Боярин кивнул, хоть и не узнал гонца: раз Могута сказал, значит, так оно и есть, зрение у бывшего Ратьшиного наставника было на зависть молодым, а память на лица и того лучше.

Годков боярскому ближнику близилось к пяти десяткам, но он оставался могуч и крепок, как дуб, и в то же время легок на ногу и гибок. В скачке, стрельбе и конном бою ему не было равных, пожалуй, что во всей Рязанской земле. Разве только Коловрат, набольший княжеский воевода, мог посоперничать с ним. Сухощавое лицо с глубокими складками вокруг рта обрамлено аккуратно подстриженной темной бородкой с редкими нитями седины, длинные волосы собраны в конский хвост, глубоко посаженные черные глаза внимательно следят за всадником.

Двенадцать лет тому назад великий князь Рязанский отдал Ратьшу, ставшего круглым сиротой, на обучение в десяток степной стражи, которым командовал Могута. Учеником четырнадцатилетний отрок оказался способным. Ратное мастерство давалось ему на удивление легко. Что и немудрено: на коня Ратислава посадил отец, как и положено княжичу, в пять лет, в то же время началось и его воинское обучение.

Перерыв из-за смерти родителя оказался недолгим: в городище ивутичей мать нашла юному княжичу нового наставника из местных. Потом случились набег булгар, гибель матери и ивутичских родичей, чудесное спасение, скитания по лесам. В конце концов он добрался до Рязани и был узнан своим крестным, епископом Евфросием, который и представил Ратьшу пред светлы очи великого князя, поведав вначале тому историю его непростой жизни. Какое-то время сирота воспитывался с детьми Юрия Ингоревича, а потом князь отдал его в обучение к Могуте.

К шестнадцати годам Ратьшу, превратившегося в крепкого юношу, поставили десятником. К восемнадцати – сотником. А пять лет тому назад, когда Ратиславу исполнилось двадцать, великий князь Рязанский Юрий Ингоревич пожаловал его боярским званием. Пожаловал заслуженно – в бою он немногим уступал Могуте, а в вождении воинских отрядов, знании степи и ее обитателей превзошел всех своих учителей. Потому к боярскому званию Ратислав был назначен воеводой степной стражи.

Должность хлопотная. Отдохнуть можно было разве только в глухозимье да ранней весной, а как снег сойдет и степь просохнет, только успевай поворачиваться. Сколько пограничных городков да крепостиц раскидано по постоянно двигающейся на юг рязанской границе. Опять же, засечные линии, дальние дозоры. Потом – поездки к дружественным и не очень половецким ханам и старшинам бродников, переговоры, улещивания, угрозы. А уж если набег случится… В общем, хлопот много. Могута остался при новоиспеченном боярине ближником, так как советы многоопытного воеводы всегда приходились к месту.

С такой беспокойной жизнью Ратислав до сих пор не обзавелся семьей. Хоть вымахал в рослого, крепкого, как молодой дубок, белокурого красавца, на которого заглядывались девки, молодухи и даже зрелые, за тридцать весен, обремененные кучей ребятишек замужние бабы и честные вдовицы.

Боярин еще раз глянул на скачущего.

– Подождем, – сказал он и снова присел на скамейку.

Могута устроился рядом.

Ждали недолго. Скакун застучал копытами по мосту через ров и через миг, присев на задние ноги и обдав запахом конского пота, был осажен седоком рядом с поднявшимися на ноги Ратиславом и Могутой. Запыленный всадник (без брони, из оружия только меч на поясе) спрыгнул на землю и, отдав легкий поклон, произнес:

– Боярин, великий князь срочно требует в Рязань.

– Что там стряслось такое? – тревожась, спросил Ратьша.

– Мне неведомо, велено только передать, чтоб не мешкал.

– Ладно, пойди умойся, поешь. Коня на конюшню сведи, там примут. Обратно с нами поедешь.

Гонец кивнул, взял скакуна под уздцы и повел его в ворота.

– Что ж такое случиться-то могло? – задумчиво протянул Ратислав. – Седмицы не прошло, как князь сам отпустил меня. Неуж в степи стало неспокойно?

В этом годе с самой весны, только степь просохла, рязанские дозоры рассыпались по Дикому полю, уходя далеко на полдень. Тревожно там было все последние четыре года, с тех пор как снова появившиеся с востока татары затеяли войну с Волжской Булгарией и восточными племенами половцев. Первый раз русичи встретились с ними четырнадцать лет назад в печально знаменитой битве при Калке. На обратном пути потрепанных победителей булгары заманили в засаду и разгромили в дым. Пленных татар продавали по цене баранов, потому и называли гордые булгары сию битву Бараньей битвой.

Однако не прошло и десятка лет, как татары появились снова, поставили юрты в устье Итиля и начали теснить булгар, а заодно и мешающих им пасти свои стада половцев. Татары (или монголы, как они сами себя называли) покорили или пожгли хазарские и саксинские города в устье Итиля и по северному берегу Хвалынского моря, а потом двинулись вверх по Итилю-Волге.

Шло у них спервоначалу все споро: небольшие булгарские заставы отступали, не принимая боя. Но потом пошли леса. Булгары к тому времени соорудили в этих лесах засеки и остроги, а крепостная линия там имелась с незапамятных времен, сторожа богатую Булгарию от жадных степняков. Здесь татар и остановили. Булгары, удерживая их возле укреплений, наносили удары мелкими отрядами, внезапно появляющимися и так же исчезающими в лесной дебри. Потом на помощь булгарам пришли башкирды, кочующие на восход от Итиля. И татары не выдержали, откатились к устью реки, к северному берегу Хвалынского моря. Правда, добить их не получилось. Между союзниками начались споры – постарались монгольские послы, имеющие богатый опыт по внесению раздоров в ряды своих врагов. Башкирды ушли обратно в степи, оставив булгар с татарами один на один.

Года четыре назад на помощь монголам явился хан Батый. С ним пришли и три его брата. Имен братьев Ратьша не запомнил. Опять татарам удалось потеснить булгар, а башкирдов даже разбить и покорить. Но снова булгарам удалось отбиться. А в начале прошлого года Батый отъехал в главную ставку монголов, находящуюся где-то далеко на востоке рядом с Богдойским царством, тем самым, откуда возили шелк и чай. Половину этого царства, как говорили купцы, монголы уже завоевали, а со второй, южной, до сих пор длилась война.

Прошлой осенью Батый вернулся, ведя с собой несметное войско. Удара его булгары не выдержали. Укрепленные линии были прорваны, и монголы хлынули внутрь страны. Всю зиму враг зорил булгарскую землю, истребляя сопротивляющихся поголовно. Несколько крупных городов, в число которых входила столица Булгарии Биляр, отбивались до последнего. Теперь на их месте, говорят, остались только головни и обугленные кости сожженных жителей.

Этим летом какая-то часть завоевателей обрушилась на половцев, громя их в мелких стычках и тесня за Дон. Сколько пришельцев осталось на Итиле, сколько гоняло по степи половцев и сколько пребывало в Булгарии, никто не знал. Купцы с тех мест не приходили, свои идти туда боялись, а только от купцов во все времена можно было хоть что-то узнать о происходящем в дальних странах.

На Руси, глядя на творимое татарами побоище вблизи ее границ, в этом году опасались вторжения, и потому к нему готовились все восточные и юго-восточные княжества. Лето Ратислав метался по степной границе. Но в Диком поле стояла удивительная тишина. Словно вымерло все. Половецкие племена или были истреблены, или откочевали под напором монголов куда-то далеко на запад и юг. Бродников, до селищ которых добирались рязанские дозорные, монголы почему-то не трогали. Сами бродники из этих селищ говорили, что их старшины заключили с завоевателями союз. Такое, говорят, уже было тогда, в первое появление татар в половецких степях. Бродники служили у них проводниками. Плоскиня, один из старейшин бродников, уговорил на Калке Мстислава Киевского, укрывшегося в укрепленном лагере со своими людьми, сдаться себе на погибель.

К началу осени все как-то решили, что на этот год опасность миновала. Видно, хватало татарам хлопот с продолжающими сопротивляться половцами, буртасами и мордвой, в чьи леса они тоже решили наведаться. Да и осень уже, а осенью кочевники на Русь не набегают. Если только мелкие отряды на приграничье чуть пограбить. А с большой войной – нет. Ратьша тоже поуспокоился. Хотя, если подумать, с чего бы? Ведь Булгарию татары воевали как раз зимой. Но, с другой стороны, орда из своих степей до Волги и добралась-то осенью, не распускать же ее кочевать по всему Дикому полю для прокорма?

Да и не все в войске находников кочевать умеют: много воинов у них, по слухам, из народов оседлых. Те же недавно покоренные хазары с саксинами, народы Кавказа, народы Хорезмийского и Богдойского царств. Эти в зимней степи да без припасов могут и вовсе перемереть. А война, она сама себя кормит. Сейчас орда может долго кормиться булгарской добычей. В общем, в большую войну со степняками зимой не верилось. Ну покорили зимой булгар, так ведь Русь – это не Булгария, ее так нахрапом не возьмешь.

Ранней осенью Ратислав прибыл в стольный город обсказать Юрию Ингоревичу, каковы дела в Диком поле. Гонцов он слал, конечно, чуть не каждодневно, но гонцы гонцами, много ли в послании напишешь. Потому раз в месяц он являлся пред светлы княжьи очи сам. Вот и тут приехал.

Разговор вышел долгий, обстоятельный. А в конце князь Юрий вдруг вспомнил, что Ратьша просился по весне после летнего полевания в отпуск. Причина была весьма уважительной: боярин решил наконец-то жениться. Невесту сосватали еще прошлой осенью в Муроме. Этому делу немало поспособствовал рязанский епископ Евфросий, продолжающий принимать самое живое участие в делах своего крестника.

Свою будущую суженую до того Ратьша ни разу не видел, а повидавши и погостив со сватами целую седмицу у ее родителей, прикипел к ней всей душой. Видно, изголодавшееся по любви сердце давно ждало того. Да и о продолжении рода пора позаботиться, тем более об этом Мелания все уши прожужжала.

Была невеста из древнего рода муромских бояр. Даже Мелания, которую Ратислав взял на сватовство с собой, очень ревниво относящаяся к его княжескому происхождению, не без ворчания, но невесту одобрила. Ликом та оказалась весьма миловидна, станом гибка, кожей бела. Синие очи словно заглядывали в самую душу. Исполнилось ей в то время пятнадцать весен. В скорости будет шестнадцать – самая пора замуж.

Вот Юрий Ингоревич, глядя на исхудавшего и почерневшего от беспощадного степного солнца боярина, и велел ему отправляться в свое имение, передохнуть недельку да собираться за невестой и ее родней: свадьбу решили играть в Рязани. Великий князь и епископ пообещали помочь в сем деле. А гроза из степи, видно, в этом году уж не придет.

И вот на тебе, не прошло и недели, отпущенной для отдыха, а князь Юрий вызывает в Рязань. Ох, чует сердце, не к добру это. Видно, пришли с Дикого поля черные вести. Что ж, надо собираться.

– Вели седлать, Могута, – обратился Ратьша к своему ближнику. – Мешкать нельзя.

– Сколько людей возьмем, боярин?

– Думаю, никого. Вдвоем с тобой двинемся. Окрест вроде тихо. Жеребцы у нас резвые, доберемся быстро.

– Заводных брать?

– Да нет, путь невелик, не успеют притомиться коники.

– Пойду, распоряжусь.

Могута скрылся в воротах. Ратьша еще раз окинул взглядом окрестности и зашагал следом.

Глава 2

Выехали в полдень. Втроем. Ратьша, Могута и рязанский гонец, назвавшийся Всемилом. К вечеру предполагали добраться до стольного града. Боярин взял под седло своего любимого Буяна, крупного жеребца вороной масти. Конь был хорош на походе, бережно, как ребенка в люльке, неся хозяина. Хорош был и в бою, послушный малейшему движению коленей, легко поднимая и всадника в доспехах, и кожаную конскую бронь.

Ездил Ратислав на нем уж пятый год и не мог нахвалиться. Купил еще жеребенком по случаю, будучи по посольскому делу в половецком стойбище дружественного Рязани Кутлаг-хана. Продавал коняшку черкесский купец. Торговались, помнится, долго. Ну да какая ж покупка без торга? Не торговаться – себя не уважать, да и продавца тоже. Большие деньги отдал тогда, пятьдесят пять хорезмийских дирхемов. Но не пожалел о потраченном ни разу. Жеребенок вырос в красавца-коня, за которого Ратьше после предлагали и две, и две с половиной сотни серебром.

Лошади – страсть Ратислава. Лошади и оружие. В конюшне Крепи стояла дюжина лошадок, на которых ездил только сам боярин, не давая под седло их больше никому, только разве пастухам для выпаса. Оружие хранилось в боярских покоях, развешенное по стенам. Прямые с широкими долами варяжские мечи, поуже и подлинней – франкские, совсем узкие и длинные – фряжские. Из сабель имелись массивные, со слабым изгибом – булгарские, потоньше и поизогнутей – хазарские, саксинские и половецкие, которые друг от друга мог отличить только большой знаток. Ну и гордость боярина – два тонких, хищно изогнутых клинка, выкованных сарацинскими мастерами, с извилистым булатным узором на лезвии.

Шеломы, брони кольчатые, латные и пластинчатые, щиты деревянные, кожаные с набитыми металлическими пластинами, цельнокованые… Много чего еще. Имелось оружие и попроще, для вооружения окрестных смердов при набеге из степи. Это добро хранилось с должным уходом в подклетях терема. Связки стрел и сулиц, щиты, шлемы самые разные, но все годные для боя. Брони простые из толстой сыромятной кожи, копытные латы, немного старых, взятых с боя, пробитых-прорубленых кольчуг, починенных сельским кузнецом. Ну и копья, топоры, само собой, немного мечей и сабель попроще. Всем этим добром можно было вооружить до полутора сотен ратников.

Откуда такое богатство у боярина, весь надел которого всего-то десяток деревенек в три-четыре двора да еще два сельца? Все просто: воинская добыча. Мелких стычек с половцами и бродниками за лето по степной границе проходило не один десяток, не говоря о набегах и ответных карательных походах в степь. Поле боя, как правило, оставалось за рязанцами.

С мертвых и пленных сдиралось все до последней железки, а зачастую и тряпки. Имущество, захваченное в половецких стойбищах и селищах бродников, собиралось в кучу. Потом добыча тщательно считалась и делилась. Десятая часть по закону шла Ратьше – воеводе степной стражи. Отсюда и столько железа накопилось. И не только железа. Так сколько еще продал! Оружие что в степи, что в соседних княжествах всегда пользовалось спросом и уходило по хорошей цене. Еще выкупы за знатных пленников. В общем, боярин не бедствовал.

По дороге, ведущей от крепости, спустились с холма, свернули налево, проехали березовую рощицу, обогнули небольшой холм, на котором расположилось маленькое сельское кладбище. Двенадцать деревянных восьмиконечных крестов стояло на холме. А чуть в стороне высился камень красного гранита в полтора человеческих роста.

Камень нашли на отмели в Проне. Ратьша увидел его, такой необычный для здешних мест, в прозрачной воде и приказал выволочь на берег, обтесать и отвезти на кладбище. Обтесать и отвезти получилось с трудом. Особенно – обтесать. Хотя и затащить на высокий берег далось непросто.

На само кладбище камень не позволил поставить батюшка Василий. Обычно мягкий и терпимый, здесь он уперся: невместно, мол, языческому символу стоять на православном кладбище. Ратислав смирился. Символ и правда был что ни на есть языческий, в память о матери, так и не принявшей христианство. Мать покоилась где-то на дне омутистой речки, на крутом берегу которой стояло сожженное теперь селение ивутичей. У этих сородичей Ратьши имелся обычай ставить памятные камни на пустых могилах родичей, чьи тела не удалось захоронить. Боярин своеручно высек на граните мерянский символ солнца. Получилось хорошо, вроде душа погибшей мамы поселилась здесь, у каменного столба.

Аршава, мать Ратислава, была не простой женщиной. Род свой она вела от славных вождей народа ивутичей. А народ сей в глубокой древности даже создал свое государство, которому покорились оба племени мордвы, буртасы и еще какие-то народы, имена которых по прошествии стольких веков канули в Лету.

Рухнуло государство ивутичей под ударами кочевников, хлынувших с востока в незапамятные времена. Звались враги вроде бы гуннами. Какое-то время выжившие прятались в лесных дебрях, смирив гордость и опустившись до уровня окрестных племен, но память о былом величии передавалась в народных преданиях из поколения в поколение.

К несчастью, хорошая память оказалась и у лесных народов, в окружении которых теперь жили ивутичи. И память не добрая. Они помнили, что когда-то ивутичи покорили их и долгое время держали под своим ярмом. Настала пора мести.

Несколько столетий продолжалась лесная война. В конце концов от когда-то могучего народа осталось несколько поселений, смирившихся с поражением и старающихся жить с соседями в мире. И соседи наконец-то оставили их в покое. То ли прошло уже слишком много времени и былые обиды забылись, то ли польза, которую приносили ивутичи, превысила память о тех же обидах… А польза имелась. В их народе много было колдунов и целителей, которые не отказывали в помощи никому.

Но и после замирения с соседями ивутичи не воспряли. Народ надорвался под тяжестью обрушившихся на него испытаний. Детей рождалось мало и еще меньше доживало до брачного возраста, потому старейшинами племени всячески приветствовался приток свежей крови в остывающую кровь древнего народа.

Проехали холм с кладбищем, свернули в лес. Разговаривать боярину не хотелось. Сердце сжималось в нехорошем предчувствии дурных вестей, из-за которых Юрий Ингоревич позвал своего воеводу. Пыли на дороге здесь, в лесу, не было, потому Ратислав поотстал, пропуская спутников вперед. Могута понял настроение бывшего воспитанника и с болтовней не приставал. Мысли Ратьши снова унеслись в прошлое.

Аршава была прямой наследницей былых вождей. Уродилась она писаной красавицей, что случалось в последнее время среди вымирающего племени нечасто. К тому же оказалась обладательницей на редкость сильного колдовского дара. Замуж она выходить не спешила, словно знала, что суженый сам к ней явится. А может, и впрямь знала. Дождалась. Отца Ратьши, князя Изяслава.

В те времена рязанцы совершали очередной ответный набег на земли мордвы, и отряд Изяслава зашел в селение ивутичей. Поскольку те считались данниками мордвы, жителям могло очень не поздоровиться. Даже если сопротивления не было, селение, как правило, сжигалось, а местный люд с носимым скарбом угонялся в Рязанское княжество и там сажался на новые земли. Однако навстречу разгоряченным находникам вышли старейшины с хлебом-солью и Аршава между них. Молодой князь не мог не заметить девушку редкостной красоты. Селение пощадили, а на обратном пути Изяслав снова посетил селище и забрал Аршаву с собой. Ее и двух подруг-прислужниц, одной из которых была Мелания. Старейшины не возражали. Да и попробовали бы они возразить…

С год князь держал красавицу-мерянку в тереме наложницей. Потом назвал женой после рождения его, Ратислава. Женой, правда, невенчанной. Потом случилось убийство в Исадах, и мать с сыном и подругами вернулась в родное племя. Потом случился набег булгар, положивший конец земному существованию племени ивутичей.

Ратьша хорошо помнил ту страшную ночь. Тогда ему исполнилось уже тринадцать весен. Рос он крепким пареньком, воспитанием которого занимались со всей тщательностью, как и положено воспитывать урожденного княжича. Старейшины многого ждали от него, соединившего в себе кровь русскую и мерьскую. Лучшие следопыты учили его читать следы звериные и человеческие, выживать в одиночку в лесу, болоте и степи. Плавать без роздыха целый день, нырять на дно самых глубоких омутов, прихватив тяжелый камень. Охотиться на любую дичь хоть с одним ножом. Своего первого медведя Ратьша взял на рогатину накануне своей одиннадцатой весны. Некрупного трехлетка, но все ж медведя.

Ночную стражу булгары взяли беззвучно в ножи. Потом стали врываться в дома, убивать сопротивляющихся мужчин, насиловать женщин, хватать имущество. Терем ивутичской княгини стоял на самом краю обрывистого речного берега. С этой стороны частокола у селища не имелось, сам высокий обрывистый берег служил почти непреодолимым препятствием для врагов.

Стража, охраняющая терем, пусть ненадолго, но задержала находников у дверей, дав обитателям терема время проснуться, сообразить, что происходит, и попытаться спастись. Бежать, кроме как к обрыву, было некуда. Полтора десятка человек столпились на краю, не решаясь прыгнуть с почти отвесного откоса. Ратьша в щенячьем азарте уже собрался схватиться с показавшимися из предрассветных сумерек воинами в кольчугах и легких, заостряющихся кверху шлемах. Благо саблю, висящую на стене в его спальне, прихватить он успел.

Погеройствовать и, скорее всего, сложить глупую голову помешала Мелания, звавшаяся тогда, до крещения, Абикой. Мамка ухватила раздухарившегося княжича в свои медвежьи объятия и так, в обнимку с ним, махнула вниз с обрыва. Частью пролетели, частью проехали вдоль склона благополучно: не убились и даже не покалечились. Саблю, правда, парнишка потерял.

Шлепнулись на мягкий песок, тут же вскочили и, задрав головы, хором заголосили:

– Прыгайте! Прыгайте!

Столпившийся наверху народ, видя, что они уцелели, начал прыгать. Мелания схватила Ратьшу за руку и потащила к реке.

– На тот берег, княжич! Быстрее! – прокричала она и швырнула его в воду.

Парнишка что есть сил заработал руками и ногами. Вода теплая, как парное молоко, почти не ощущалась, и не очень широкую, хоть и омутистую реку Ратислав переплыл, не заметив как.

Противоположный берег был низким, песчаным. В десятке шагов начинался густой кустарник. Парнишка укрылся в нем и впился взглядом в происходящее на реке и том берегу. Чуть погодя к нему присоединилась Мелания, тоже уже переплывшая реку. Сумерки заметно посветлели, и Ратьша все хорошо видел.

К этому времени беглецы уже попрыгали с обрыва, и теперь на их месте на краю откоса сгрудилось с десяток булгарских воинов, доставших луки и выцеливающих людей внизу. При спуске повезло не всем. Одна челядинка неподвижно лежала на песке, не подавая признаков жизни. Две с трудом ковыляли к воде, видно, покалечив ноги. Еще одну нес на руках конюх, живший при тереме. Мать, стоявшая прямо под обрывом, казалось, совершенно спокойно наблюдала, как спасаются ее люди. Потом подошла к лежащей, склонилась над ней, выпрямилась. Видно, помощь той была уже не нужна. Глянула наверх и легко побежала к воде.

Первым стрелу в спину получил конюх, так и не успевший дойти до уреза воды. Стрела, пробив его насквозь, достала и девушку, которую он нес на руках, соединив их навечно. Конюх умер сразу, упав головой в воду. Девушка какое-то время билась и жалобно кричала. Потом затихла и она. И еще четыре дворовые девки не успели добраться до реки. В том числе обе покалечившиеся.

Мать, каким-то чудом увернувшись от пары стрел, нырнула в черную воду реки. Она была хорошей пловчихой. На поверхности ее голова показалась уже саженях в двадцати от берега. С десяток беглецов ее опережали.

Булгары били прицельно, не спеша, на выбор. Никто из плывущих до противоположного берега не добрался. В том числе и Аршава. Ее достали последней. Сразу двумя стрелами. Саженях в семи-восьми от берега, с которого наблюдали за всем этим ужасом Ратьша и Мелания.

Увидев, что мать скрылась под водой, парень вырвался из рук мамки, пытавшейся его удержать, и бросился в воду. Хоть горе и ярость ослепили Ратьшу, он помнил, что с высокого берега его выцеливают враги, и потому почти сразу нырнул. Уроки учителей не пропали даром – парень проплыл под водой почти до того места, где исчезла мать. Не выныривая полностью, только высунув из-под воды нос и рот, он вдохнул воздуха и снова нырнул, на этот раз пытаясь достичь дна в поисках утонувшей.

Место оказалось глубоким. Омут. Уши сдавило. Ратьша сглотнул. В ушах щелкнуло, и стало легче. Внизу и правее замаячило что-то белое. Погреб туда и вскоре ясно различил женское тело в исподней сорочке. Рванулся вперед, ухватил медленно кружащееся тело за плечи, повернул лицом к себе. Нет, это была не мать. Одна из челядинок.

Воздух в груди кончился. Ратьша выпустил убитую из рук и устремился к поверхности. Вдохнуть хотелось так сильно, что об осторожности он даже не вспомнил, за что едва не поплатился. Рядом с головой в речную воду с плеском начали входить стрелы.

Толком не отдышавшись, снова нырнул. На этот раз под водой продержался совсем чуть и никого не увидел. Снова вынырнул. Опять полетели стрелы. Нырнул, совсем не отдышавшись. Кого-то искать в глубине нечего было и думать. Опять же, с пронзительной ясностью он понял, что мать не спасти. Даже если стрелы не убили ее, она утонула, слишком много времени пробыла под водой.

К берегу, где осталась Мелания, плыть было нельзя – подстрелят. Не в воде, так на берегу, пока добежит до кустов. Ратьша поплыл по течению, благо оно и так отнесло его довольно далеко от стрелков. Опять вынырнул вдохнуть. Рядом булькнули только две стрелы. Нырнул. Вынырнул в следующий раз уже за речным поворотом, невидимый для булгар.

Выбрался из воды в версте ниже по течению. Долго лежал на прибрежном песке, не в силах подняться. Тело содрогалось от рыданий. Потом заставил себя встать и пошел в чащу: валяться на виду не годилось, отряды врагов наверняка рыскали по окрестностям в поисках живой добычи. Шел куда глаза глядят, ослепленный горем. Углубившись в дебри, забрался в яму под выворотнем, свернулся в клубок и пролежал так до вечера.

К вечеру отчаяние чуть отпустило. Ратьша вылез из ямы, осмотрелся. Понял, где он находится, достаточно быстро, так как окрестности за время жизни в селище излазил вдоль и поперек. Совсем недалеко находилась охотничья схоронка. Парнишка успел добраться до маленькой землянки еще до наступления полной темноты. Здесь имелся небольшой запас продуктов, но есть не хотелось совершенно. Он улегся на лавке и, поворочавшись, заснул.

В схоронке Ратьша прожил три дня. На четвертый, решив, что находники убрались из селища, собрал в мешок все, что могло пригодиться, и с утра пораньше двинулся в путь. Добрался до места к полудню.

Булгары не стали жечь дома, видно, боясь встревожить дымом окрестные селения. Тоже хотели застать тех врасплох. В родном городище между домами и внутри них лежали трупы, уже вздувшиеся и почерневшие на летней жаре. Булгары ушли совсем недавно, судя по свежему конскому навозу. Скорее всего, этим утром.

Ратьша шел по главной улице, с ужасом узнавая в обезображенных разложением телах былых друзей, родственников и знакомцев. На площади у священных столбов лежали трупы старейшин со следами страшных пыток. Он остановился у одного из столбов. Не плакал: слез не осталось. Сколько так простоял, не знал. Пришел в себя оттого, что кто-то положил ему руку на плечо. Ратьша не испугался, не вздрогнул даже. Обернулся. Мамка! Он обнял ее, уткнулся лицом в плечо Мелании и зарыдал по-детски, взахлеб.

Оказалось, что той страшной ночью перебили и похватали не всех. Уцелело около трех десятков селян. Вскорости все они собрались в городище. Убитых похоронили, дома подожгли, а жить перебрались в последнюю уцелевшую при набеге ивутичскую весь.

Через какое-то время Ратьша понял, что больше здесь оставаться не может. Душа просила иного, и он решил идти в Пронск к родне по отцу, а потом, может, в Рязань. Простился с мамкой, взял припасов на дорогу и ушел. Лесами добрался до Оки, а потом с купеческим караваном – до Рязани. Здесь пробился к своему крестному, епископу Евфросию, был им признан и пристроен ко двору великого князя. В Пронск Ратьша так и не собрался, да и родня тоже не рвалась его увидеть и признать наследником. На это место метил двоюродный братец, сын братоубийцы Константина. Ратислав не слишком расстраивался по этому поводу, так как не испытывал он родственных чувств к чужим, по сути, людям.

Лес расступился, и трое спутников выехали на большую дорогу, ведущую из Рязани в Пронск. Дорога была хорошо наезжена. Ею пользовались и зимой, и летом, в основном смерды из окрестных сел и весей, везущие плоды своего труда на рынки Рязани и Пронска. Торговые гости предпочитали двигаться по реке. Можно было и Ратьше двинуть до стольного града по Проне, благо у причала внизу под береговым откосом качалась на речных волнах вместительная быстроходная ладья. Но так получалось дольше: речные изгибы изрядно удлиняли путь. Опять же, хотелось размяться верховой ездой после трех дней пирования. И, ко всему, боярин не любил плавания на судах: скучно, тело ленится, теряет упругость, ну его… То ли дело скачка!

Дорога была сухой. Осень пока дождями не баловала. Потому встали стремя в стремя, чтобы не глотать пыль от едущего впереди. Коней пустили крупной рысью. Изредка попадались смерды на возах, видно, едущие с торга. Расторговавшиеся селяне, принявшие по случаю удачного торга чарку-другую, резво гнали своих лошадок к дому, спеша порадовать городскими гостинцами домочадцев.

Попробовали вдвоем с Могутой снова порасспросить гонца, но, так толком ничего от него и не узнав, опять замолчали.

Снова мысли Ратислава вернулись к погибшей матери. Незадолго до той страшной ночи она поднесла ему последний свой дар. Колдовской. Обряд этот передавался в княжеском роду ивутичей от матери к дочери издревле, еще с тех времен, когда главными в племени были женщины. Но колдовство действовало только на мужчин. Любимых мужчин. Стоило оно женщине весьма недешево. Сейчас, по прошествии времени, Ратьша был почти уверен, что гибель Аршавы и стала ценой этого колдовства.

Тогда мать подняла его среди ночи. Не понимающий спросонок, чего от него хотят, Ратьша тем не менее послушно пошел за ней и еще четырьмя жрицами племени в лесную чащу по едва заметной тропинке.

Шли долго. Полная луна на безоблачном небе светила так ярко, что шли, не зажигая факелов. Наконец добрались до оврага с обрывистыми известняковыми стенами, позеленевшими от вечно стоящей здесь сырости. В одной из стен чернел вход в пещеру. Женщины запалили прихваченные факелы и двинулись вглубь подземелья. Ратислав шел в середине, сразу за матерью.

Узкий спервоначала коридор потихоньку расширялся и вскоре открылся в огромный подземный зал, потолок которого терялся в темноте. Дошли до его середины. Здесь с потолка свисали две огромные каменные сосульки, сочащиеся водой и достающие почти до пола. С пола навстречу им тоже росли сосульки. Когда-нибудь они должны будут срастись и образовать колонны, соединяющие пол с потолком.

Рядом с сосульками на гладком, отполированном за сотни лет ногами полу на каменном постаменте стояла громадная каменная чаша. Мать подошла к ней, протянула факел, и из чаши ударил язык огня, на миг почти полностью осветивший громадный подземный зал.

– Ничего не бойся, – шепнула Аршава в ухо оробевшему сыну.

Ратьша немного взбодрился. Но бодрость куда-то улетучилась, когда помощницы матери достали веревки и начали привязывать его между каменными сосульками. Левые рука и нога – к одной, правые – к другой. Потом, когда они страшными серповидными ножами срезали с него всю одежду, парнишку начала бить крупная дрожь.

Снова подошла мать, уже успевшая переодеться в какие-то звериные шкуры. Голову ее венчал медвежий череп без нижней челюсти. Опять наклонилась к Ратьше, обдав запахом затхлого, взявшегося плесенью меха. Снова шепнула:

– Не бойся…

Четыре жрицы тем временем достали откуда-то бубны и застучали в них. Сначала еле слышно, потом все громче. Мать закружилась в жутковатом танце вокруг пылающей чаши, потом запела на древнем, священном языке ивутичей. Ратислав знал его плохо. Конечно, он немного походил на нынешний, но именно что немного.

Через пятое на десятое парнишка понимал, о чем поет Аршава. Она призывала священный огонь своего народа наполнить тело сына и сделать его неуязвимым для всякого боевого железа. Пела мать долго. Ратьша за это время успел успокоиться и начал с интересом оглядываться по сторонам. Похоже, его привели в древнее тайное святилище ивутичей, о котором среди ребятни ходили страшные рассказки. Некоторые говорили, что там даже совершают человеческие жертвоприношения. Вспомнив о таком, Ратьша опять задрожал.

Мать закончила пение. Встала у огненной чаши. Жрицы передали ей большой глиняный кувшин. Она поставила его на широкий край чаши, рядом с пламенем. Достала из-под шкур, в которые была одета, мешочек, пошептала над ним, потом распустила завязки, достала из мешка щепоть черного порошка и бросила в огонь. Пламя вспыхнуло чуть ярче, потом опало, но из красного стало голубоватым. Следующую щепоть Аршава бросила в кувшин. Пошептала над ним, бросила еще. Опять пошептала. Добавила третью. Замолчала. Замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Выпрямилась. Кивнула ближней жрице. Та вынула из поясных ножен нож с очень тонким лезвием. Подошла, протянула его ивутичской княгине. Мать взяла нож в правую руку, а левую протянула жрице. Та закатала рукав, обнажая руку Аршавы до плеча. Потом сильно сжала ее выше локтя, так, что вздулась и стала хорошо видна вена на локтевом сгибе. Не колеблясь, мать полоснула ножом по вене. Обильно хлынувшая кровь потекла по руке. Аршава опустила ее над кувшином. Кровь черной струйкой потекла по предплечью, ладони, пальцам в сосуд.

Ратьше показалось, что длится это бесконечно, и он забеспокоился, что мать изойдет кровью. Наконец жрица подала княгине тряпицу, которую та прижала к ранке, а затем согнула руку в локте, останавливая кровотечение. Потом взяла кувшин, взболтала содержимое и опять, запев ту же песню, подняла его над огнем. Держала так до тех пор, пока над горлышком не начал подниматься сизый дымок. Парнишка еще подивился, как матери не горячо держать кувшин так близко к пламени.

Наконец, к немалому облегчению Ратьши, Аршава убрала сосуд от огня, снова поставила его на край чаши, сняла с шеи какой-то белый, продолговатый, похожий на звериный зуб амулет на блестящей цепочке. Пошептав над ним, опустила амулет в кувшин, держа за цепь. Подержала его там, продолжая творить заклинания, вынула. Белый «зуб» почернел.

Мать подошла к Ратьше и, продолжая негромко напевать, повесила амулет ему на шею. Тот оказался ощутимо горячим. Аршава вернулась к чаше, взяла кувшин, опять подержала его над пламенем. Снова подошла к сыну, держа сосуд в левой руке. В правую жрица-помощница вложила ей пучок липового мочала. Мать обмакнула его в жидкость, находящуюся в кувшине, и провела ею на груди Ратьши поперечную линию. Парнишка тихонько зашипел – горячо!

– Терпи, – шепнула мать и провела еще одну линию от груди по животу до паха.

На этот раз Ратьша не издал ни звука, но глаза застилали слезы боли. Еще линия, еще. Мать, снова запев, рисовала на теле сына какой-то сложный узор. Закончив спереди, перешла за спину. Опять боль ожогов.

Наконец пытка кончилась. Аршава выплеснула оставшуюся жидкость в пламя чаши. Опять полыхнуло. Мать подняла голову к потолку пещеры и что-то прокричала на древнем языке. Потом упала на колени, склонила голову и, бессильно опустив руки, замерла.

Жрицы осторожно освободили Ратьшу от веревок и надели на него чистые порты и рубаху. Одна из них подошла к обессиленной матери и тронула ту за плечо. Аршава с трудом поднялась, через силу улыбнулась сыну, шепнула:

– Все хорошо, пойдем. – И они гуськом двинулись к выходу.

На следующий день, все еще бледная, с темными подглазиями, мать объяснила Ратиславу смысл ночного обряда. Теперь, оказывается, его тело не может уязвить боевое железо. Конечно, это не значит, что он может очертя голову голой грудью переть на вражьи копья. Колдовство колдовством, но стеречься надо.

Действовать заклятье будет, только пока Ратьша носит оберег, который ночью она надела ему на шею. Оберег парнишка рассмотрел сразу, как проснулся. На серебряной цепи висел предмет, похожий на зуб. Только зуб странный. Большой, длиной в полчетверти. Тяжелый, словно из камня, не изогнутый, как клыки хищников, которых он знал. Уже потом, порасспрашивав знающих людей, Ратислав узнал, что такие зубы иногда находят в кусках известняка. Бывает, вместе с громадными черепами, из которых они торчат. Как и когда попали в камень эти страшные звери, никто ничего сказать не мог.

Уже много позже, когда Ратьша перебрался в Рязань, крестный, епископ Евфросий, в беседах поведал ему о всемирном потопе, погубившем в том числе и страшных драконов, обитавших тогда на земле. Видно, зуб этот принадлежал такому вот дракону. Драконий зуб, после того как побывал в кувшине с колдовским варевом, приобрел черный окрас с фиолетовым отливом. Эта краска не стерлась с него до сих пор, спустя почти полтора десятка лет.

Воевода потрогал сквозь ткань кафтана амулет, который, следуя наказу матери, снимал только в бане. Что ж, драконий зуб вроде помогал. Несмотря на все пройденные сражения и немереное количество мелких стычек, серьезных ран он ни разу не получил. Легонько цепляли – было. Так то не раны, скорей царапины. Единственный раз половецкая стрела на излете впилась в бедро. Наконечник ушел неглубоко, но оказался с крыльями, пришлось вырезать. А боле – ничего. Конечно, и сам Ратислав старался не плошать. Оружием научился владеть всем на зависть. Доспех надевал всегда, ежели чуял, что грядет заваруха, глупой бравадой не тешился.

Дорога повернула влево и вывела на высокий берег Прони. Река здесь была заметно шире, чем у Крепи. Бодрящий северный ветер гнал по воде частые волны, холодил разгоряченное скачкой лицо. По реке скользили несколько рыбачьих челнов. Белея надутыми парусами, в сторону Пронска шел маленький купеческий караван из трех лодий. Всадники перевели коней на шаг, давая животным роздых. Ратислав снова потрогал драконий клык. Да, такой вот дорогой подарок он получил напоследок от матери.

Отца же Ратьша помнил плохо: мал был, когда убили родителя. Да и не часто баловал тот вниманием сына. То в разъездах, то в походах. Помнил, что веселый был человек. При его появлении у Ратьши всегда появлялось ощущение праздника. При встрече любил отец подхватить наследника под мышки и подкинуть высоко, под самую матицу. Сердце замирало от сладкого ужаса. Помнил, как первый раз посадил его, пятилетнего, на коня, как гордо сидел он в седле, сверху вниз глядя на больших дядек – отцовых гридней. Больше ничего не помнил. Кроме той страшной, пахнущей смертью телеги…

Князья Глеб и Константин, дядья Ратислава, не получили желаемого от гнусного убийства братьев. Это было слишком даже для не знающей пощады, длящейся почти непрерывно две сотни лет княжеской усобицы. Братоубийц гнали по Руси, как зайцев на псовой охоте. В конце концов беглецы разделились. Константин осел где-то у черкесских князьков и даже женился на дочери одного из них. Глеб же привел из степи войско большого половецкого хана Шарукана и осадил Рязань. Разбил половцев и освободил город старший брат нынешнего великого князя Ингварь Ингоревич, севший после того на рязанский стол. Главного виновника убийства братьев – Глеба – теперь не хотел принять никто. После года скитаний по половецкому полю он, как рассказывают, сошел с ума и сгинул где-то безвестно.

Опять перешли на рысь. Дорога вильнула вправо в лес. Река скрылась из виду. Больше половины пути позади, прикинул Ратислав. Глянул на клонящееся к закату солнце. Ничего, до темноты должны успеть.

Последний час снова ехали вдоль высокого берега Оки. Покрасневшее солнце только-только коснулось своим нижним краем горизонта, когда они, въехав на высокий взгорок у берега, увидели сияющие в лучах заходящего солнца купола рязанских соборов и погружающуюся в сумрак, ощетинившуюся у подножья надолбами крепостную стену.

Глава 3

Стольный град Рязанского княжества стоял на обрывистом правом окском берегу. Сразу за взгорком, на который выехали спутники, внизу у его подножия пролегал овраг, далеко врезающийся в берег. По дну его протекала небольшая речушка, прозванная рязанцами Черной речкой. Так же звался и овраг. За оврагом вольно раскинулась громада Столичного города – самой молодой, но и самой большой части Рязани. Отсюда, с пригорка, он был хорошо виден. Западную его сторону ограничивал крутой окский откос. По краю откоса высилась бревенчатая, собранная из тарасов стена, накрытая тесовой двускатной крышей.

В том месте, где стена, идущая вдоль откоса, резко поворачивала на восток, вглубь берега, в самой высокой части города стояла Дозорная башня. Высота ее саженей пятнадцать. В башне три боевых яруса с бойницами для стрельцов. С башни этой можно озирать окрестности верст на двадцать пять, сторожа приближение врага.

От башни стена Столичного города тянется далеко вправо вглубь берега, вдоль Черного оврага, почти на версту, и у конца оврага сворачивает на полночь – в том же направлении, что и береговая стена, – простирается в ту сторону еще на версту и соединяется со стеной Среднего города. С этой, напольной стороны город не прикрыт никакими естественными преградами, и потому ров здесь особенно глубок, а вал и стена особенно высоки. С напольной стороны в стене имеются двое ворот, Ряжские и Исадские, прикрытые мощными воротными башнями.

На стене, идущей по окскому откосу, кроме Дозорной, тоже имеются две башни, воротные. Эти пониже и поприземистее тех, что с напольной стороны. Ближняя прикрывает Борисоглебские ворота, дальняя – Оковские. К Борисоглебским полого поднимается врезанная в береговой откос дорога. К Оковским таких дорог целых две с двух сторон, и ведут они к пристроенной спереди основной башни башенке поменьше с двумя воротами с боков. Еще одна башня, самая дальняя в Столичном граде, соединяет его стену со стеной Среднего города.

Средний город намного меньше Столичного и намного древнее. Построили его больше сотни лет тому. Площадка, на которой он находится, немного выше уровня Столичного города, потому крыши строений, там расположенных, кажутся выше. Средний город отделен от Столичного града рвом, бывшим оврагом, углубленным когда-то строителями города валом и стеной. Здесь селятся купцы средней руки и небедные ремесленники. Дворы стоят тесно, места мало, потому по-настоящему состоятельные горожане ставят дома в Столичном городе, поближе к Спасской площади, где расположены княжьи хоромы и терема вятших княжьих мужей.

Ну и самая маленькая часть Рязани, самая древняя – Кром. Высокий холм-останец, бывшая оконечность мыса, образованного глубоким оврагом речки Серебрянки, прикрывающим город с севера, и берегом Оки. В незапамятные времена самый конец этого мыса отрезали глубоким рвом, размытым и углубленным потом вешними водами и дождями до того, что кусок мыса остался стоять совершенно отдельно, гордо возвышаясь на берегу Оки.

Люди здесь начали селиться очень давно. Еще даже до мордвы, веси и мерян. Иногда из склонов Крома вода вымывает странные каменные топоры с аккуратно просверленными сквозными дырами – это следы самых древних поселенцев этого места. На Кроме никто не селится. Высоченные стены его, образующие треугольник, и три могучие башни должны служить защитникам города последним оплотом. Внутри стен понастроены осадные клети, склады и амбары с запасами на случай осады. Кром соединен со Средним городом ступенчатыми городнями, перегораживающими лощину-ров, их разделяющий, и состыковывающимися с башнями Среднего города.

Снаружи стен люди селятся в Предградии, между южной стеной города и Черным оврагом, на Подоле, полосе земли между подножием окского откоса и рекой, и в Засеребрянье, за оврагом, промытым речкой Серебрянкой у подножья Соколиной горы, севернее Крома.

Всадники спустились с холма и двинулись к Полуденным воротам стольного града, единственным воротам с южной стороны. Вот и овраг Черной речки, тянущийся вдоль южной стены. Дорога прореза́ла крутую стенку оврага, полого спускаясь к мосту. Гулко простучав подковами по бревнам, всадники переехали мост и начали подъем на противоположную сторону оврага. Подъем благодаря такой же выемке, что и на противоположной стороне, был не крут. Преодолев его, они оказались на Приречной улице Южного Предградия, ведущей вдоль берега Оки к Подолу. Предградие занимало все пространство между Черным оврагом и южной стеной Рязани. Селились здесь самые небогатые жители города: лоточные торговцы, плотники, лодочники, грузчики с пристани и прочий мелкий люд. Дворы потому стояли скромные, в одно-два строения, не огороженные заборами, лишь кое-где виднелись невысокие плетни.

Саженей через триста от улицы шло ответвление вправо, ведущее к воротной башне. Вернее, у Полуденных ворот башни было целых две. С этой стороны к городу было подступиться легче всего, особенно для находников, приступающих со стороны реки. Берег, обрушенный оврагом, здесь спускался к воде полого. Городской вал в этом месте устроен хитро: края его, между которыми обыкновенно ставилась башня, сходились не встык, а заходили друг за друга, образуя захаб, коридор между валами. У входа в захаб стояла массивная высокая башня. Ров здесь широк, но не слишком глубок, каждую весну его размывают вешние воды, а летом – дождевая вода, стекающая сверху с высокого берега и собирающаяся со всей протяженности рва Столичного города. Через ров перекинут мост. Широкий. По нему могут спокойно разъехаться две телеги. Разбирать такой мост при осаде долго, проще сжечь, что обычно и делается.

Проехали и этот мост, подъехали к распахнутым воротам. Кивнув страже, въехали в сумрак воротного хода башни. Ратьша задрал голову. Бревенчатый потолок совсем близко: если привстать на стременах, можно дотянуться рукой. Над головой проплыла широкая щель, в которой виднелись заостренные зубцы нижнего края дубовой, обитой железом решетки, опускающейся во время осады.

Миновав башенный ход, снова выехали на свет. Оказались в захабе. Справа и слева – валы со стенами, чернеющими прорезями бойниц. Сзади – башня с тремя ярусами для стрельцов, спереди в трех десятках саженей – вторая башня, повыше даже первой, с четырьмя ярусами. Плохо придется врагам, пробившимся через первую башню, под сыплющимися со всех сторон камнями и стрелами.

Сразу у выхода из второй башни внутри города дорога делилась на три. Дорога, идущая прямо, плавно поднималась вверх по склону и вела к громаде Успенского собора, который на фоне наливающегося вечерней синевой неба, казалось, парил над землей.

Всадники повернули коней влево. Улица, на которую они свернули, тоже шла на подъем. Копыта коней застучали по бревенчатой вымостке. Постройки начинались не сразу. За валами оставалось довольно обширное незастроенное пространство. Городские укрепления в свое время воздвигались на вырост. Да вот только три десятка лет назад город взял и пожег великий князь Владимирский Всеволод, прозванный Большим Гнездом. Пленил он тогда почти что всех рязанских князей и вятших людей, которых отпустил восвояси спустя пять лет только сын его Юрий, уже после смерти отца.

Стены города отстроили на том же месте, благо валы никуда не делись, а вот народишко пораскидало. Большую часть горожан Всеволод угнал тогда с собой и расселил по своим землям. Кто-то вернулся потом вместе с князьями, но кто-то прижился, остался на новом месте. За последующую четверть века население росло, но не слишком быстро, потому внутри стен все еще оставалось много места для домов новых горожан. Да и не все, кто хотел бы, могли селиться здесь. Городовой налог, уплачиваемый на содержание в порядке стен, валов и рвов, не для всех подъемен. Потому малоимущие ставили жилища в Южном Предградии, на Подоле да в Засеребрянье, снаружи городских стен.

Наконец добрались до первых внутриградских построек. Здесь селился люд побогаче. Дворы стояли солидные, огороженные глухими заборами, с двустворчатыми, покрытыми затейливой резьбой воротами на улицу. Резьба не только для красы, а еще чтобы нечистая сила в дом не вошла. Ворота по позднему времени все больше закрыты. Да и вообще народишку на улице немного. Дневные дела закончены, большинство горожан разошлось по домам ужинать и на боковую. Вставать завтра рано, со светом. Во дворах, слышно, мычала и блеяла только что вернувшаяся с выгона, еще не поенная и не кормленная скотина. Иногда навстречу попадались крестьяне на телегах, из пригородных деревень, припозднившиеся на торге.

Впереди слева показался Борисоглебский собор. Розовые в свете заходящего солнца стены его притягивали взгляд телесной теплотой и манили зайти под свои своды. Когда собор встал перед всадниками во весь свой немалый рост от подошвы до маковок крестов, гонец Всемил снял шапку и перекрестился. Его примеру, чуть замешкавшись, последовал и Ратислав. Глядя на боярина, то же проделал Могута. Не слишком ловко – не часто совершал Ратьшин ближник крестное знамение.

Поблизости от собора, на краю небольшой площади, раскинувшейся перед центральным входом в храм, располагался епископский двор. Крутая крыша его терема высоко вздымалась над тыном изгороди. Из открытых ворот выезжал возок в сопровождении двух конных гридней, едущих без броней, только с мечами у пояса. Возок принадлежал епископу Евфросию. Боярин привстал в стременах, снял шапку и махнул ей долу, приветствуя крестного. Возок остановился, открылась дверца, из которой выглянул епископ. Узнав Ратьшу, Евфросий сделал знак приблизиться. Боярин, дав коню шпоры, подскакал к возку, резко осадил жеребца рядом с вышедшим наружу крестным, спрыгнул с седла, в два шага приблизился к священнику и склонился под благословение. Епископ перекрестил, протянул руку для поцелуя. Ратислав почтительно поцеловал епископский перстень и, выпрямившись, глянул в глаза отцу церкви. Глаза Евфросия, как обычно, светились добротой и участием.

– Ну что, крестник, как служба княжеская? Поздорову ли? Когда за невестой собираешься? – Голос епископа был мягок и в то же время силен – частые проповеди с амвона слабым голосом не изречешь.

– Жив покуда твоими молитвами, крестный, – с почтением в голосе ответил Ратьша. – А с невестой не знаю: великий князь призвал, вот спешу к нему. А сам-то куда собрался, отче, на ночь глядя.

– А туда же, сын мой, – после короткого молчания отозвался епископ. – В княжий терем. Похоже, по одному делу собирает нас Юрий Ингоревич.

На лице Евфросия проступила забота. Покачав головой, он спросил:

– Аль злые вести с Дикого поля пришли? Сам-то ничего не слыхал?

– Пока полевал, все спокойно было. Даже слишком спокойно, – подумав, ответил боярин. – Только я уж неделя скоро как оттуда. Четвертый день сижу в усадьбе.

– Бражничали небось, – построжел голос Евфросия.

– Не без того, крестный, – пожал плечами Ратислав. – Куда ж тут денешься, воям роздых нужен после службы.

– Роздых, – проворчал епископ. – Хмельное пить да девок валять – вот ваш роздых. Молиться, наверное, и не молитесь?

– Ну-у-у… – протянул Ратьша.

– Ох, погубите души свои, воины, погубите. Требы хоть своему Перуну не приносите? А, Александр?

Александр – это было крестильное имя Ратислава, но называл его так, пожалуй, только крестный. Ну и еще во время богослужений в сельской церкви отец Василий.

– Как можно, крестный! – постаравшись добавить в голос негодования, возмутился Ратьша.

Однако обмануть епископа было сложно.

– Видно, приносите, – горестно покачал он головой. – Что с вами, воями, делать, и не знаю. – И, возвысив голос, воскликнул: – Накличете на Русь-матушку беду, идолопоклонники!

– Бог простит, крестный, – чуть заметно улыбнулся боярин.

Епископ тем не менее эту улыбку заметил, но больше ругаться не стал, только снова горестно покачал головой.

– Ладно, – продолжил он уже почти спокойно. – Горбатых, видно, только могила исправит. Едем к князю. Заждался уж небось.

Святой отец забрался в возок, который, громыхая колесами по бревнам мостовой, покатил в сторону Спасского собора, около которого стояли великокняжеский двор и дворы набольших княжих мужей. Ратислав со спутниками порысили следом, не обгоняя, чтобы не обидеть владыку.

Проехали торговую площадь у Оковских ворот. Торговый люд уж весь разошелся. Покупатели – тем более. Сейчас площадь мели с десяток уборщиков метлами из березовых прутьев. Наконец из-за крыш теремов показались головы Спасского собора. Чем ближе к нему, тем богаче становились дворы, стоящие вдоль улицы, тем выше крыши теремов. Вот добрались до Спасской площади, и собор предстал во всей свой красе: с золотыми главами куполов, голубыми при дневном свете, но ставшими бирюзовыми в сумерках, колокольнями, белоснежными стенами, золотыми, с филигранным узорочьем главными вратами. Площадь эта самая большая в городе после торговой при Оковских воротах. Здесь проходили все торжественные богослужения по большим церковным праздникам, собиралось городское вече, когда такое было надобно.

Великокняжеский двор стоял через площадь, напротив храмовых главных врат. Огороженный трехсаженным дубовым тыном, с бойницами и боевыми полатями с внутренней стороны, небольшой двухъярусной воротной башней. Обе створки ворот распахнуты – ждут гостей. Над тыном в глубине двора высятся крыши княжьего терема.

Возок епископа въехал в ворота. Ратьша со спутниками последовал за ним. Сразу за воротами – маленькая площадь, вымощенная камнем, на которой Юрий Ингоревич творил суд, когда это требовалось. Прямо за ней – терем с пристроями, клетями, подклетями, жильем и высокими горницами с острыми крутыми крышами, затейливой резьбой на стрехах. Справа – конюшни, слева – хозяйственные постройки и жилье дворни.

Подъехали к коновязи. Ратислав спешился, бросил поводья Могуте, сказал:

– Проследи, чтобы коней обиходили.

Ближник коротко кивнул.

– Все сделаю, боярин.

Сумерки заметно сгустились. Ратьша двинулся к высокому крыльцу, ведущему, минуя клети с подклетями, прямо к жилью в центральной части терема. Внизу крыльца епископа Евфросия уже встречала княгиня Анна Всеволодовна, супруга Юрия Ингоревича, родная сестра великого князя Черниговского Михаила Всеволодовича. Статная, все еще красивая женщина, несмотря на свои сорок с лишним лет и пятерых выношенных детей.