Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Las Tres Edades

- Sprache: Spanisch

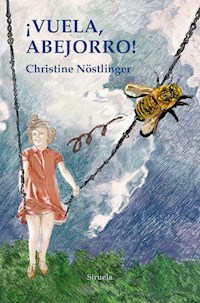

UN CLÁSICO INOLVIDABLE DE LA LITERATURA JUVENIL DE LA CÉLEBRE AUTORA CHRISTINE NÖSTLINGER. Conmovedora y optimista, una historia familiar que se inscribe en la lista de las mejores novelas autobiográficas de nuestro tiempo. Inspirada en la infancia de la propia autora, ¡Vuela, abejorro! nos traslada a la Viena de 1945 y nos cuenta el día a día de aquella convulsa época desde la mirada inquieta e inocente de su protagonista. La reconocida autora Christine Nöstlinger cuenta en esta obra la historia de una niña de ocho años cuya familia se muda a las afueras de la ciudad, después de que una bomba destruyera el piso en el que vivían. En el nuevo barrio, conocerá a algunos soldados rusos que se instalan en su casa y que no son para nada como ella creía, especialmente Cohn, un cocinero muy peculiar con quien la pequeña entabla una entrañable amistad. Con la guerra como trasfondo, la protagonista nos muestra a través de su inteligente e ingeniosa mirada cómo ha sido crecer entre los escombros de la Viena de los años cuarenta, las dificultades y temores de la vida cotidiana... Pero ¡Vuela, abejorro! es también una historia de amistad y humanidad que, con un peculiar sentido del humor, demuestra que aún en la situación más dramática es posible encontrar aliados, reír y disfrutar de la naturaleza y del lado luminoso de la vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

Prefacio

1. La casa

2. El abuelo – Las bolsas

3. El padre fusilado

4. La señora Von Braun

5. El Als – Un despilfarro de bombas

6. Todos los salones – Los tíos

7. El trueque – La vuelta a la verja

8. Los propietarios – La venganza

9. El miedo del guardabosques

10. El uniforme – Los hombres de las SS

11. El órgano de Stalin – El Observador Popular

12. Tarta – La escuela de enanos

13. El héroe – El tesoro de fideos y habichuelas

14. La pelotilla de moco salada

15. Las sábanas blancas

16. El que disparó a la lámpara de araña

17. La cocina del pabellón – El cocinero:

18. El moho

19. El primero de mayo – La canción salvaje

20. El sueño corto

21. El padre vivo – El padre muerto

22. El cuchillo en la mesa – El bofetón

23. Recuerdos del abuelo

24. El sargento

25. Potaje por todas partes – El transporte

26. El alcalde sano y salvo

27. La puerta claveteada

28. Los párpados temblorosos

29. Emmi, la risueña – El de buen corazón

30. Las cajas de ropa

Notas

Créditos

Prefacio

La historia que voy a contar tiene más de veinticinco años1. Hace veinticinco años, la ropa era diferente y los coches también. Las calles eran diferentes y la comida también. Todos éramos diferentes. Aunque hace veinticinco años los niños de Viena también cantaban:

¡Vuela, abejorro, vuela!

Tu padre está en la guerra.

Y hoy en día, los niños siguen cantando:

¡Vuela, abejorro, vuela!

Tu padre está en la guerra.

Lo que pasa es que los niños de entonces lo cantaban con razón porque sus padres estaban en la guerra de verdad.

Tu madre está en el país del polvo.

Las madres estaban en el país del polvo de verdad. Y nosotros con ellas.

El país del polvo ardió del todo.

Pero no es culpa de los abejorros que arda el país del polvo. Ni lo era hace veinticinco años.

La historia que voy a contar es una historia del país del polvo.

1

La casa

La abuela – La radio

La tía Hanni

Los collares de perlas del cielo

Yo tenía ocho años. Vivía en Hernals, que es un barrio de Viena. Vivía en una casa gris de dos pisos. En la última puerta del entresuelo. Detrás de la casa había un patio con contenedores de basura, una barra para sacudir alfombras y una banqueta para cortar leña. Y al fondo del patio, junto a la pared de los excusados, había un ciruelo, aunque nunca había dado ciruelas.

Debajo de nuestra casa había un sótano. Era el mejor sótano y el más grande de toda la manzana. Tener un buen sótano era importante. Tener un buen sótano era más importante que un salón bonito o un dormitorio confortable. Por las bombas, porque estábamos en guerra.

Hacía tiempo que estábamos en guerra. Yo ni me acordaba de lo que era no estar en guerra. Me había acostumbrado a la guerra, y a las bombas también. Estaba en casa de mi abuela. Vivía en el mismo edificio, también en el entresuelo, pero en la primera puerta. La abuela era dura de oído. Yo estaba sentada con ella en la cocina. La abuela pelaba patatas y echaba pestes de las patatas y de la guerra. Decía que antes de la guerra hubiera agarrado aquellas patatas tan sucias y llenas de manchas negras y se las hubiera tirado a la cabeza a la verdulera. Aquellas patatas llenas de manchas negras hacían temblar de rabia a la abuela. La abuela temblaba de rabia a menudo. Era una mujer feroz.

Junto a la abuela, sobre el aparador, estaba la radio. La radio era de la marca Volksempfänger, una cajita negra con un único dial de color rojo. El dial servía para encenderla, apagarla, subir el volumen y bajar el volumen. La radio estaba emitiendo música militar hasta que, de repente, la música terminó y una voz dijo:

—¡Atención, atención! ¡Tropas enemigas se aproximan a Stein am Anger!

Y ya no sonó más música militar. La abuela seguía echando pestes de las patatas y de la guerra, y ahora también de nuestro jefe de bloque. Como era dura de oído, no se había enterado del anuncio de la radio, así que yo le dije:

—Abuela, que vienen los aviones.

No lo dije en voz muy alta, lo dije flojito a propósito para que la abuela no me oyera. Cuando los aviones llegaban a Stein am Anger aún no era seguro que volaran hacia Viena. Quizá se dirigían a otro lugar. No me apetecía nada correr a meterme en el sótano. La abuela siempre corría a meterse en el sótano cuando los aviones iban por Stein am Anger. Y si no, cuando mi madre o mi hermana o mi abuelo estaban en casa y la avisaban de que venían los aviones.

Pero los aviones no se desviaron. La radio escupía su zumbido estridente:

—Cucucucucucucucucucú…

Era la señal de que los bombarderos se aproximaban a Viena. Me acerqué a la ventana. La tía Hanni iba por el callejón. La tía Hanni era una vieja que vivía tres casas más allá a la que la guerra y las bombas habían vuelto loca. Llevaba un taburete plegable bajo un brazo y una manta de cuadros enrollada bajo el otro.

—¡Que chilla el cuco! ¡Atención, que chilla el cuco! —gritaba sin dejar de correr.

Cada vez que había un bombardeo corría alrededor de la manzana, dando vueltas y más vueltas. Iba en busca de un sótano seguro, pero ningún sótano era lo bastante seguro para ella. Corría sin dejar de jadear y temblar y gritar «¡cucú!» hasta que terminaba el bombardeo. Entonces volvía a casa, dejaba el taburete plegado junto a la puerta y se sentaba con la manta a cuadros sobre las rodillas a esperar a que el cuco de la radio volviera a ponerse a chillar. Cuando la tía Hanni pasó junto a la ventana de la cocina de la abuela, las sirenas empezaron a aullar. Las sirenas estaban colocadas en los tejados de las casas y metían un ruido tremendo. El aullido de las sirenas significaba: «¡Ya llegan los aviones!».

En ese momento, mi abuela comparaba las pocas patatas aprovechables que le habían quedado con el montón enorme de mondas, pedazos podridos y cachos negros. Y se puso a echar pestes, ya no solo de la verdulera y el jefe de bloque, sino también del cerdo del jefe de zona y del tarado de Hitler que nos había metido en ese pollo.

—¡Estos señores que se creen tan importantes nos meten en este pollo para que nosotros, pobres diablos, nos lo comamos con patatas! —refunfuñaba la abuela. En cuanto las sirenas se pusieron a aullar, se detuvo y preguntó—: ¿Suenan las sirenas?

Y yo dije:

—¡No, no!

No me quedaba más remedio que decir que no. No podía bajar al sótano con la abuela. Estaba demasiado furiosa, demasiado enfadada. Hubiera seguido echando pestes en el sótano. Pestes del jefe de bloque, de Hitler, de Goebbels, del jefe de zona y de la verdulera, y no debía hacerlo. La abuela se quejaba mucho y muy a menudo. Y en un tono demasiado alto. Porque era dura de oído, claro. A veces, la gente que oye mal habla muy fuerte para compensar. Y la abuela tampoco saludaba nunca diciendo «Heil Hitler». Y en el sótano estaría la señora Brenner, del primero. Y la señora Brenner ya había dicho alguna vez que a las mujeres como mi abuela habría que denunciarlas a la Gestapo por no creer en la victoria del pueblo alemán y por no hacer su parte para ganar la guerra y por estar en contra del Führer2.

La señora Brenner me daba miedo. Por eso me callé lo de las sirenas. La abuela puso las patatas sobre el fogón de gas. Entonces se ablandó un poco, porque en el fogón ardía una llama grande y azul, cosa que no pasaba a menudo. Era porque no había nadie más cocinando en todo el bloque, estaba todo el mundo en el sótano.

En nuestra calle no se veía ni un alma. Más arriba, en la Kalvarienberggasse, la tía Hanni aún correteaba. Muy flojito, la oía gritar:

—¡Que chilla el cuco! ¡Que chilla el cuco!

Miré al cielo. El cielo estaba de color azul nomeolvides. Y entonces vi los aviones. Eran muchos. Venía uno a la cabeza, seguido de dos, seguidos de tres, seguidos de muchos más. Los aviones eran bonitos, relumbraban al sol. Y, de repente, empezaron a dejar caer las bombas. Eso no lo había visto nunca porque para entonces estaba siempre metida en el sótano. En el sótano era todo distinto, lo único que se podía hacer era sentarse y esperar hasta que se oía un silbido y la gente agachaba la cabeza y entonces se oía una explosión y luego volvía el silencio. Y siempre había alguien que decía: «¡Ha caído cerca!» y los demás volvían a levantar la cabeza, aliviados porque la bomba había caído en otro sitio y su casa seguía en pie y ellos seguían vivos.

Así que vi las bombas. Los aviones soltaban desde sus panzas tantas bombas y tan seguidas que era como si de cada uno colgara un reluciente collar de perlas grises. Y entonces el collar se rompía y las bombas caían silbando. Caían con estruendo, un estruendo más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera oído en la vida. Tan fuerte que hasta la abuela lo oyó. La abuela me agarró para apartarme de la ventana mientras gritaba:

—¡Rápido, corre! ¡Al sótano! ¡Rápido!

Pero yo no podía correr. No podía moverme. Me aferraba al alféizar de la ventana como si se me hubieran pegado las manos. La abuela me arrancó de allí y me arrastró por la cocina y luego por el pasillo hasta la puerta del sótano. Las bombas caían y caían. El estruendo era cada vez mayor y me pesaba en la cabeza, me silbaba en los oídos, me ardía en la nariz, me hacía un nudo en la garganta. La abuela me empujó escaleras abajo hacia el sótano mientras corría a trompicones detrás de mí. Entonces me cayó encima y juntas resbalamos por los gastadísimos peldaños. A nuestra espalda, la puerta se cerró de golpe.

Nos quedamos sentadas en el último escalón. Se había ido la luz y estaba todo oscuro. Me apoyé en la abuela, que temblaba y sollozaba. Sobre nuestras cabezas oíamos silbidos y estallidos. La puerta del sótano se abría y se cerraba y se abría y se cerraba de nuevo.

De repente se hizo el silencio. La abuela dejó de sollozar y de temblar. Yo tenía la cabeza apoyada en su pecho grande y blandito y ella me acariciaba mientras murmuraba:

—¡Pero ya se van! ¡Ya se van!

Entonces sonó el aullido de la sirena del cese de alarma, un sonido mucho más suave y prolongado. Al fondo, al final del sótano, se hizo la luz. Era la linterna grande del conserje del edificio.

—¡Amigos! ¡Mantengan la calma! ¡Voy a ver! ¡Pero que no cunda el pánico, por favor! —dijo.

La abuela y yo subimos con el conserje. Nuestra casa seguía entera, solo se habían roto los cristales de un par de ventanas por culpa de la presión de las bombas al caer. Salimos a la calle. De los otros edificios también salía gente. Más arriba, en la Kalvarienberggasse, se alzaba una gran nube de polvo. Y abajo, en el Gürtel, faltaban la casa grande y la pequeñita de al lado.

El marido de la tía Hanni se nos acercó.

—¿Habéis visto a Hanni? —preguntó. Tenía la cara muy gris y muy cansada, y añadió—: ¡Llevo todo el rato buscándola!

No habíamos visto a la tía Hanni y no volvimos a verla. Estaba allí arriba, en la Kalvarienberggasse, bajo un montón de escombros. Su marido la sacó. De no ser porque llevaba el taburete plegable bajo un brazo y la manta de cuadros bajo el otro, no la hubiera reconocido, porque le faltaba la cabeza.

Pero eso entonces no lo sabíamos.

El conserje le dio un consejo al marido de la tía Hanni:

—¡Bájese al búnker de Pezzlpark a echar un vistazo! ¡Tal vez esté ahí!

El marido de la tía Hanni negó con la cabeza.

—¿Cómo va a estar en el búnker? ¡Nunca se ha metido en un búnker! ¡No quiere ni entrar!

El marido de la tía Hanni se fue. Mi abuela lo vio marchar, y yo me di cuenta de que se había puesto a temblar otra vez. De repente, gritó:

—¡A la mierda Hitler! ¡Heil Hitler, a la mierda Hitler!

—Por favor, por favor —le decía el conserje—. Cállese, por favor, ¡hablar así puede costarle la vida!

Pero la abuela no se callaba, seguía gritando sin parar, como un disco rayado.

—¡A la mierda Hitler, heil Hitler, a la mierda Hitler, heil Hitler, a la mierda Hitler!

El conserje metió a la abuela en el edificio. Yo lo ayudé por detrás, dándole empujones desesperados en el trasero.

Poco a poco, la abuela se calmó. Se apoyó en la pared del pasillo.

—¡Las patatas! —murmuró de repente—. ¡Me he dejado las patatas en el fuego! ¡Se me han quemado las patatas!

La abuela fue corriendo a la cocina, y yo detrás. Las patatas no se habían quemado porque se había cortado el gas. Las bombas habrían destruido alguna tubería.

2

El abuelo – Las bolsas

La propietaria de la cafetería

El contrabandista – El caramelo de limón

En el piso de la abuela vivía también el abuelo. El abuelo me gustaba mucho. Era alto y flaco, con un bigote blanco y ojos de color azul violeta. Se peinaba con raya en medio y tenía pelos en las orejas. Era muy gracioso y contaba muchos cuentos, pero solo cuando la abuela no estaba, porque la abuela le daba miedo. Al abuelo le daban miedo muchas cosas. Le daba miedo ir a Hacienda, le daba miedo que lo mirara un policía y le daba miedo buscar la emisora inglesa de la radio, aunque nunca la encontraba. Pero lo que más miedo le daba al abuelo era la abuela. Yo siempre creí que el abuelo solo se había casado con la abuela porque le tenía miedo. Seguro que ella le lanzó una de sus miradas feroces y le dijo: «¡Lepold! ¡Te casas conmigo!», entonces el abuelo, atemorizado, debió de responder: «¡Sí, Juli, sí, sí, Juli!».

O tal vez fue todo lo contrario y el abuelo había querido mucho a la abuela, y ella a él. Pero cuando yo era niña no se les notaba nada. La abuela nunca tenía una palabra amable para el abuelo, todo era siempre: «¡Lepold, tienes que irte! ¡Lepold, trae carbón del sótano! ¡Lepold, cierra la ventana! ¡Lepold, enciende la luz! ¡Lepold, dame el periódico! ¡Lepold, escúchame! ¡Lepold, dame dinero!». Y el abuelo a todo respondía: «¡Sí, sí, Juli! ¡Sí, sí, Juli!».

El abuelo se llamaba Leopold y la abuela se llamaba Julia.

El abuelo tenía un trabajo muy especial: era comerciante de mecanismos de relojería. Los mecanismos de relojería son las ruedecitas y los tornillos y los muelles que van dentro de los relojes. Sin embargo, el abuelo no tenía un negocio con una puerta y un letrero. Todos sus mecanismos de relojería estaban dentro de dos cajas en el aparador, detrás de la cocina de la abuela. A veces venía un relojero a su casa a comprar un muelle o una rueda o un paquetito de tornillos, pero normalmente era el abuelo quien visitaba a los relojeros con sus mecanismos de relojería. A eso la abuela lo llamaba: «¡Se va con las bolsas!».

Todos los días de diario, después de desayunar, el abuelo llenaba su gruesa bolsa negra y se ponía en marcha. Al regresar por la tarde se quitaba los zapatos negros de cordones y los calcetines negros, se frotaba los largos y flacos dedos de los pies y murmuraba: «¡Mecachis, mecachis, lo que he corrido hoy! ¡Y para vender un carajo! ¡Ya solo quedan relojeros viejos y miopes de manos temblorosas! ¡El resto están todos en el Ejército!».

Entonces, el abuelo iba a por la bacina de hojalata blanca de la cocina, la llenaba de agua, la metía bajo la mesa, se arremangaba las perneras de los pantalones de rayas, se sentaba a la mesa, metía los pies en el agua y se ponía a tiritar de lo fría que estaba. La abuela no le dejaba echarse agua caliente en el baño de pies. No tenía los baños de pies en muy buen concepto.

Entonces, la abuela sacaba la cena. Patatas con eneldo los lunes, patatas a la plancha los martes, patatas salteadas con nabos los miércoles, puré de patata los jueves, los viernes tocaba guiso de patatas, y el sábado, tortitas de patata. La abuela mantenía una dieta estricta de patatas y solo se había equivocado una vez que sirvió tortitas de patata un martes porque estaba muy emocionada por haber ganado treinta marcos a la lotería y a la vez muy furiosa porque se había dado cuenta de que con treinta marcos no le llegaba para comprarse nada. La abuela volvió a la administración de lotería a arrojarle los treinta marcos a la vendedora en el mostrador mientras gritaba: «¡Ahí lo tiene! ¡Se puede meter los papeles en el sombrero, porque con eso no llega ni para pipas! ¡Al cuerno con vuestro sucio dinero! ¡Podrían dar cartillas de racionamiento, y así al menos tendríamos algo!». Mientras, yo la esperaba en la puerta. Pasé una vergüenza terrible por la abuela.

El abuelo se quejaba mucho de sus pobres pies y de todo lo que corría de acá para allá para nada con su bolsa. A la abuela no le daba pena ninguna —a la abuela no le daba pena nada ni nadie—, pero le creía, y eso que el abuelo era un embustero. En realidad, no corría mucho de acá para allá, bien lo sabía yo, que a veces lo acompañaba cuando no tenía colegio.

Acompañar al abuelo cuando iba con su bolsa era bonito. Primero nos pasábamos por la cafetería. El abuelo conocía a una señora que tenía una cafetería pequeñita, forrada de terciopelo rojo, y que sentía debilidad por el abuelo. Servía café de verdad y, a menudo, también strudel de nueces con pasas. En la cafetería vivía un perro viejo y gordo que ya no tenía dientes e iba cojo de una pata.

La señora de la cafetería tenía un marido que, al parecer, era tan feroz como mi abuela, y solía hablarnos de él: «¡Será pecado decirlo, pero por mí, como si la guerra no acaba nunca! ¡Así descanso un poco de ese animal!», pues el señor de la cafetería estaba luchando en Rusia.

Después de la cafetería, el abuelo y yo íbamos a visitar a un relojero. Me dejaba elegir a mí a cuál, y mi preferido era el señor Moritz, tan bajito que apenas llegaba al metro de alto. Tenía una escalerita de madera detrás del mostrador para poder ver por encima.

También me gustaba visitar al hombre que reparaba relojes antiguos. Su tienda, sobre la que colgaba un cartel que decía «Taller de relojería», estaba llena de relojes musicales, relojes de pie y relojes de péndulo. Siempre se oía algún carillón o un reloj de péndulo que daba mal la hora. El hombre que reparaba relojes antiguos no necesitaba que el abuelo le llevara mecanismos de relojería. Hacía tiempo que ya no reparaba relojes porque se había convertido en contrabandista, que era un trabajo muy peligroso. Si la policía te pillaba, te encerraban y te mandaban al campo de concentración. El hombre de los relojes antiguos era siempre muy amable conmigo, y cuando entraba en su tienda con el abuelo, le decía: «¡Qué gran honor, señor Göth!» (porque el abuelo, además de Leopold, se llamaba Göth), y al verme: «¡Ah, ah, hoy también ha venido la muñequita preciosa!».

La muñequita preciosa era yo. El hombre de los relojes antiguos me llevaba entonces a su oscura trastienda, donde abría un armario y sacaba una cajita con un pegote enorme de caramelo de limón blando y pegajoso. Yo pellizcaba con fuerza un pedazo, procurando no pasarme de codiciosa, aunque alguna vez había arrancado un trozo tan grande que apenas podía chuparlo porque no me cabía en la boca.

Y siempre, al salir de la tienda junto al abuelo, me hacía un firme propósito: «¡Hoy no me lo voy a terminar! ¡Hoy voy a guardar un trocito de caramelo de limón para Schurli Berger!».

Schurli Berger vivía en nuestro edificio, en el segundo piso, y era mi mejor amigo, pero nunca llegué a guardarle un pedazo de caramelo de limón.

Mi madre no soportaba al señor del «Taller de relojería» porque una vez recibió un montón de dinero de una tía suya que se murió y esa misma noche, cuando cerraron las tiendas, fue a ver al señor de los relojes antiguos para darle el montón de dinero a cambio de tres kilos de panceta y cuatro kilos de azúcar. Creía que por todo ese dinero se llevaría al menos medio cerdo, pero el señor de los relojes antiguos se echó a reír y le dijo que en los tiempos que corrían el dinero no valía nada y que para llevarse medio cerdo haría falta por lo menos un piano o cinco abrigos de invierno. Cinco abrigos de invierno no teníamos, pero un piano sí. A mi hermana y a mí nos obligaban a practicar cada día, y una vez a la semana íbamos a ver a la señora Kriegelstein para enseñarle lo que habíamos aprendido mientras ella, sentada en una silla a nuestro lado, contaba: «¡Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres!» entre grandes suspiros. Creo que no nos tenía por unas pianistas muy dotadas.

A mi hermana y a mí nos hubiera encantado cambiar el piano por medio cerdo, hasta con tres huevos nos hubiéramos dado por satisfechas, pero mi madre no quiso saber nada. Se ponía furiosa si alguien hablaba del tema, casi tan furiosa como la abuela, porque se había pasado cuatro años ahorrando para comprar el piano y no podía soportar haberse pasado cuatro años ahorrando por tres huevos o medio cerdo, no le entraba en la cabeza.

3

El padre fusilado

El perro de los Brenner – La casa de muñecas

El polvo de las paredes – La grieta del techo

En el año 1945, la primavera llegó muy pronto, y fue una suerte porque ya no nos quedaba leña ni carbón para la estufa. Pero lo mejor de todo fue que, en marzo, mi padre volvió del frente.

Por aquel entonces, mi padre estaba en un lazareto de Viena. Antes había estado en un lazareto en Alemania y, antes de eso, en un lazareto en Polonia, y antes incluso, en un tren en Rusia, parado sobre las vías, sin locomotora, junto a treinta soldados más, en un vagón de mercancías abierto con aviones rusos pasando en vuelo raso sobre sus cabezas. A mi padre le habían destrozado las piernas a balazos, y tenía por todo el cuerpo heridas supurantes de metralla de granada. Sin embargo, podía andar, aunque cojeaba, y cada mañana, en el hospital, le daban un permiso para venir a vernos y quedarse en casa hasta la noche.

Que mi padre estuviera en un lazareto de Viena no era suerte ni casualidad, sino un favor que nos había hecho mi tío, el hermano de mi madre, que era un nazi importante de las SS que trabajaba en el cuartel general de Berlín. Y que a mi padre le dieran un permiso todos los días tampoco era casualidad. Bajo los mecanismos de relojería, en la última repisa del armario, el abuelo guardaba algunos relojes, de pulsera y despertadores y hasta un reloj de cocina que había conservado como un tesoro hasta que empezaron a ir a parar al suboficial de la administración del lazareto, que a cambio firmaba los permisos de mi padre.

Los rusos ya no andaban muy lejos de Viena, aunque nadie tenía ni idea de dónde se encontraban exactamente. El colegio cerraba día sí, día también a causa de los bombardeos nocturnos, aunque daba igual porque, de todas formas, aprender era imposible: a nuestra escuela iban también los niños de otros dos colegios que habían sido bombardeados.

La señora Brenner seguía saludando con «Heil Hitler», y la señora Sula, que iba a casa de la señora Brenner una vez a la semana a limpiarle los cristales, contaba que la señora Brenner había comprado un montón de veneno para envenenarse cuando llegaran los rusos, y también al señor Brenner, a su hija Hedi y a su perro. El perro me daba mucha pena.

Un día, las sirenas antiaéreas se pusieron a aullar a las cinco de la mañana. A las siete volvieron a sonar, y a las ocho también. Al mediodía solo quedaba una sirena aullando, el resto estaban sepultadas bajo tejas y escombros y puertas astilladas y ventanas rotas y chimeneas caídas. Mi padre dijo que teníamos suerte a pesar de todo, porque los americanos no lanzaban bombas incendiarias.

Llevábamos diez horas en el sótano y teníamos hambre, pero nadie se atrevía a salir a buscar comida de su piso, nadie se atrevía a salir del sótano. En el sótano no había retrete, y la gente tenía que agacharse en una esquina, mientras Schurli Berger cantaba:

—¡En Stein am Anger hay una unidad de combate, sin cazas, sin cañones, pero que a todos abate!

La señora Brenner se indignó y empezó a lamentarse:

—¡Si te oyera el Führer!

La señora Berger, la madre de Schurli, la fulminó con la mirada y, muy despacio, replicó:

—¿Sabe lo que le diría al Führer si me oyera? ¡Que se vaya a la mierda!

El resto de los ocupantes del sótano asintieron.

Cuando la bomba alcanzó nuestro edificio, ni el silbido ni el estruendo ni el temblor fueron tan fuertes como el impacto en el edificio vecino una hora antes. Pero el sótano se llenó de polvo y el revoque se desprendió a pedazos de las paredes y cayeron algunos escombros. Al señor Benedikt le cayó un pedrusco en la cabeza y se asustó tantísimo que quiso salir del sótano de inmediato y empezó a arrear manotazos a su alrededor. Apartó a golpes a todos los que estaban en su camino. A mí me dio una patada en la barriga. Me dolió un montón.

—¡Los escombros bloquean la puerta! ¡Nos han enterrado en vida! ¡No saldremos nunca de aquí! —empezó a gritar una vecina.

Pero no era verdad. Los escombros no habían bloqueado la puerta del sótano, que había saltado de sus goznes y había caído hecha pedazos sobre las escaleras, donde quedó sepultada bajo los grifos comunitarios de hierro colado y la escalera de mano y la jaula de pájaros (vacía) de la mujer del conserje y un montón de ladrillos y cascotes. Lo apartamos todo en un santiamén.

El edificio había quedado como una casa de muñecas triste. Una mitad se había derrumbado y la otra ofrecía un aspecto lastimero, con las habitaciones a la vista partidas por la mitad. La escalera también había desaparecido.

La señora Benedikt no podía creer que nadie quisiera subir a por su abrigo grueso, que colgaba en el armario, junto a la pared rosa de su habitación del segundo piso. Yo me encaramé al montón de escombros, cosa que estaba prohibida por el riesgo de derrumbes, aunque nadie me prestó atención. Entre los escombros descubrí muchos objetos conocidos: el reloj de péndulo del señor Benedikt, nuestra cortina verde de la cocina, la botella de cristal marrón para hacer gárgaras de nuestra vecina y un trozo del sofá de terciopelo rojo de la señora Brenner. Encontré una rueda de carrito de muñecas, aunque no tenía claro si era del mío. Y también encontré una caja grande y blanca en cuyo interior había doce bolas del árbol de Navidad coloridas y relucientes. Ni una sola se había roto. Me quedé hurgando entre ladrillos polvorientos, peinando con los dedos la arenilla de las paredes hechas pedazos, arranqué astillas de las vigas, tiré de la paja que sobresalía de los fragmentos de revoque y toqué con la punta del dedo el filo de los cristales rotos.

El montón de casa derrumbada al que me había encaramado debía de medir unos diez metros de altura, mientras que el edificio, cuando estaba en pie, medía catorce. Se me ocurrió buscar un palo, un palo de cinco metros de largo, porque a unos cinco metros bajo mis pies debía de estar mi cama. ¿O estaba encima de la cocina?

Tenía sed. El polvo de los escombros daba mucha sed y se me pegaba a los labios, a la lengua, a la garganta. Me bajé del montón que había sido la mitad del edificio.

El piso de la abuela estaba en la parte del edificio que aún se tenía en pie. Faltaba media cocina, pero el dormitorio estaba entero, aunque una grieta profunda recorría el techo de lado a lado. Mi hermana no quería entrar en la habitación, le daba miedo la grieta, así que el abuelo se quedó con ella en la media cocina mientras la abuela y yo entrábamos en la habitación. La abuela recogió macetas rotas del suelo, arrancó los fragmentos de cristal del marco de la ventana y quitó el polvo de los muebles mientras yo me sentaba sobre la cama de matrimonio, que también estaba llena de polvo, y contemplaba la grieta del techo.

Mi madre se acercó a la agencia de racionamiento a por un «cupón de bombardeo», que era algo muy importante, porque a cambio te daban una manta de lana, un vestido nuevo y, decían, hasta zapatos con suelas de cuero. Pero solo si se podía demostrar un siniestro total.

Mi padre regresó al lazareto cojeando. Tenía que estar allí a las cinco. Cojeaba más de lo normal, porque mientras despejaba escombros le habían caído varios cascotes sobre las piernas, que tenía cubiertas de heridas purulentas. La abuela asomó la cabeza por el cristal roto de la ventana para mirar a mi padre, mientras murmuraba (y, como era dura de oído, murmuraba muy alto):

—Pobrecito mío, pobrecito mío, pobrecito mío… —Y entonces empezó a gritar—: ¡Chusma! ¡Perros! ¡Criminales! ¡¿Qué le habéis hecho a mi niño?! ¡Criminales!

El abuelo salió de la media cocina para apartar a la abuela de la ventana a empujones.

—Juli, Juli —le decía—, para, Juli, que te va a oír algún soplón.

La abuela se arrojó sobre la mesa de la cocina y empezó a golpearla con los puños mientras con los pies daba patadas al aire sin dejar de gritar:

—Criminales, criminales…

El abuelo intentó taparle la boca, pero la abuela le pegó un bocado en la mano.

—¡Ayyyy! —exclamó el abuelo.

Entonces la abuela se calló. Dejó de gritar, de dar puñetazos, de patalear. Se quedó tumbada sobre la mesa y se echó a llorar. El abuelo le quitó las gafas y se sacó el pañuelo del bolsillo para dárselo a la abuela.

Mi madre regresó de la agencia de racionamiento con los cupones de bombardeo y dos mantas. Zapatos y vestidos ya no les quedaban. Yo seguía observando la grieta, hasta que, poco a poco, se hizo de noche y ya no se veía bien. Pero yo necesitaba tener la grieta bien vigilada.

—¡Está muy oscuro! ¡Encended la luz, o la grieta se hará más grande y nos caerá el techo encima! —grité.

Mi madre dijo que nos habíamos quedado sin electricidad y sin lámparas de petróleo y sin velas también, pero entonces la abuela encontró un cabo de vela y lo encendió. La llamita parpadeaba porque no había cristales en las ventanas y había corriente de aire. La abuela se subió a la mesa con el cabo parpadeante de la vela y lo levantó para que pudiera ver que la grieta no se había hecho más grande. Entonces me dormí.