8,99 €

Mehr erfahren.

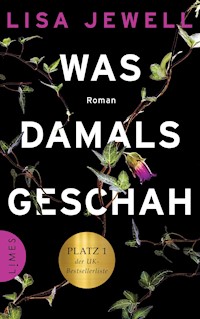

- Herausgeber: Limes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es ist dein Zuhause. Pass auf, wen du hineinlässt ...

In einem großen herrschaftlichen Haus in Londons elegantem Stadtteil Chelsea liegt ein Baby in seinem Bettchen. Das kleine Mädchen ist satt und zufrieden, es fehlt ihm an nichts. In der Küche des Hauses liegen drei verwesende Leichen. Neben ihnen eine hastig hingekritzelte Nachricht. Die drei sind seit Tagen tot. Doch wer hat sich dann um das Kind gekümmert? Und wo ist diese Person jetzt?

Fünfundzwanzig Jahre später erhält eine junge Frau namens Libby einen Brief, der sie überraschend zur Erbin des Anwesens erklärt. Die Fragen von damals wurden nie beantwortet. Und schon bald nach ihrem Einzug beschleicht Libby das Gefühl, dass sie nicht allein im Haus ist ...

Ihnen hat »Was damals geschah« gefallen? Dann entdecken Sie noch mehr hochspannende Romane von Lisa Jewell, wie »Der Fremde am Strand« und »Weil niemand sie sah«!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Buch

In einem großen herrschaftlichen Haus in Londons elegantem Stadtteil Chelsea liegt ein Baby in seinem Bettchen. Das kleine Mädchen ist satt und zufrieden, es fehlt ihm an nichts. In der Küche des Hauses liegen drei verwesende Leichen. Neben ihnen eine hastig hingekritzelte Nachricht. Die drei sind seit Tagen tot. Doch wer hat sich dann um das Kind gekümmert? Und wo ist diese Person jetzt?

Fünfundzwanzig Jahre später erhält eine junge Frau namens Libby einen Brief, der sie überraschend zur Erbin des Anwesens erklärt. Die Fragen von damals wurden nie beantwortet. Und schon bald beschleicht Libby das Gefühl, dass sie nicht allein im Haus ist …

Autorin

Lisa Jewell ist eine von Großbritanniens großen Bestsellerautorinnen. Sie wurde 1968 in London geboren und arbeitete viele Jahre in der Modebranche, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in London.

Von Lisa Jewell bereits erschienen

Der Flügelschlag des Glücks · Die Liebe seines Lebens · Der Fremde am Strand · Weil niemand sie sah

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.instagram.com/blanvalet.verlag

LISA JEWELL

WAS DAMALS GESCHAH

Roman

Aus dem Englischen

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Family Upstairs« bei Arrow Books, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright der Originalausgabe © Lisa Jewell 2019

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angela Troni

Covergestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Simon & Schuster

Covergestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von © 2019 SIMON & SCHUSTER

Coverdesign: James Iacobelli

Covermotive: Shutterstock.com (Madlen; COULANGES)

LA · Herstellung: sam

Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN978-3-641-26231-0V004

www.limes-verlag.de

Dieses Buch ist meinen Leser*innen gewidmet,

Sicherlich wäre es falsch zu sagen, dass meine Kindheit normal verlaufen ist, bevor sie auftauchten. Meine Kindheit war alles andere als normal, dennoch fühlte es sich so an, denn ich kannte nichts anderes. Erst jetzt, Jahrzehnte später, erkenne ich, wie seltsam diese Zeit war.

Ich war beinahe elf, als sie einzogen, und meine Schwester war neun.

Sie wohnten mehr als fünf Jahre lang bei uns, und mit ihnen wurde unser Leben sehr, sehr düster.

Und als ich sechzehn war und meine Schwester vierzehn, kam das Baby.

Teil I

1

Libby hebt den Brief von der Fußmatte auf und betrachtet ihn von beiden Seiten. Er wirkt formell. Das Kuvert ist cremefarben, hochwertiges Papier, und fühlt sich an, als wäre es mit weißem Seidenpapier gefüttert. In der Frankierzeile steht: Smithkin Rudd & Royle Rechtsanwälte, Chelsea Manor Street SW3.

Sie nimmt den Brief mit in die Küche und legt ihn auf den Tisch, während sie den Wasserkocher füllt und einen Teebeutel in einen Becher hängt.

Libby ist sich ziemlich sicher, was das Kuvert enthält. Letzten Monat ist sie fünfundzwanzig geworden. Unbewusst hat sie bereits auf diesen Brief gewartet. Jetzt ist er angekommen, aber sie weiß nicht, ob sie imstande ist, ihn zu öffnen.

Sie nimmt ihr Handy und ruft ihre Mutter an.

»Mum«, sagt sie. »Er ist da. Der Brief von den Treuhändern.«

Schweigen am anderen Ende der Verbindung. Sie stellt sich ihre Mutter in deren Küche vor, im zweitausend Kilometer entfernten Dénia: glänzend weiße Küchenschränke, Geräte und Zubehör in Limettengrün, Glasschiebetüren, die auf eine kleine Terrasse hinausgehen, mit einem Blick auf das Mittelmeer in der Ferne. Mum hält sich das Handy mit der strassverzierten Hülle ans Ohr, die sie stets als ihr Bling-Bling bezeichnet.

»Oh«, sagt sie. »Richtig. Meine Güte. Hast du ihn geöffnet?«

»Nein, noch nicht. Ich trinke erst noch einen Tee.«

»Mach das«, sagt Mum. Dann fügt sie hinzu: »Soll ich dranbleiben? Während du den Umschlag öffnest?«

»Ja«, erwidert Libby. »Bitte.«

Sie fühlt sich etwas atemlos, als müsste sie gleich aufstehen, um eine Verkaufspräsentation zu halten, oder als ob sie sehr starken Kaffee getrunken hätte. Sie nimmt den Teebeutel aus dem Becher und setzt sich an den Tisch. Ihre Finger streichen über eine Ecke des Kuverts, und sie atmet tief durch.

»Okay«, sagt sie. »Ich mache ihn auf. Jetzt.«

Ihre Mutter weiß, was der Briefumschlag enthält. Zumindest hat sie eine Ahnung, auch wenn man ihr niemals offiziell mitgeteilt hat, worin das Treuhandgut besteht. Es könnte, das hat sie immer wieder gesagt, auch eine Teekanne oder eine Zehnpfundnote sein.

Libby räuspert sich und schiebt einen Finger in die Lasche. Sie zieht ein dickes cremefarbenes Blatt aus dem Kuvert und überfliegt das Geschriebene:

An Miss Libby Louise Jones

Als Treuhänder des Trusts von Henry und Martina Lamb, eröffnet am 12. Juli 1977, beabsichtige ich, die Verteilung der Vermögenswerte an Sie gemäß beiliegender Aufstellung vorzunehmen …

Sie legt den Begleitbrief zur Seite und entnimmt dem Kuvert die beigefügten Unterlagen.

»Und?«, fragt ihre Mutter mit keuchender Stimme.

»Ich lese noch«, erwidert sie.

Ihre Augen huschen über die Seiten, bis ihr Blick an der Adresse eines Grundstücks hängen bleibt: 16, Cheyne Walk, SW3. Sie nimmt an, dass es sich dabei um das Haus handelt, in dem ihre leiblichen Eltern wohnten, als sie starben. Sie weiß, dass es in Chelsea steht. Ein großes Haus. Sie hatte angenommen, dass es längst weg wäre. Türen und Fenster vernagelt. Verkauft. Ihr stockt der Atem, als sie begreift, was sie gerade gelesen hat.

»Äh«, sagt sie.

»Was?«

»Scheint, als ob … Nein, das kann nicht sein.«

»Was!«

»Das Haus. Sie haben es mir vermacht.«

»Das Haus in Chelsea?«

»Ja«, sagt sie.

»Das ganze?«

»Ich denke, ja.« In dem Begleitbrief steht, dass niemand der anderen Begünstigten seinen Anspruch fristgerecht geltend gemacht habe. Sie kann das alles nicht so schnell verarbeiten.

»Mein Gott. Das muss ein Vermögen wert sein.«

Libby schnappt nach Luft. »Das muss ein Fehler sein«, sagt sie. »Hier liegt ein Irrtum vor.«

»Geh zu den Anwälten«, erwidert ihre Mutter. »Ruf dort an und mach einen Termin aus. Vergewissere dich, dass es kein Irrtum ist.«

»Und wenn es kein Irrtum ist, was dann? Was, wenn es stimmt?«

»Nun dann, mein Engel«, sagt ihre Mutter, und Libby kann sie über die vielen Kilometer hinweg lächeln hören, »dann bist du bald eine sehr reiche Frau.«

Libby beendet das Gespräch und blickt sich in ihrer Küche um. Vor fünf Minuten noch war diese Küche die einzige, die sie sich leisten konnte, war diese Wohnung die einzige, die sie bezahlen konnte, hier in dieser ruhigen Straße mit den Reihenhäusern am Rande von St. Albans. Sie erinnert sich an die Wohnungen und Häuser, die sie bei ihrer Suche im Internet gesehen hat, wie sie kurz nach Luft japste, als sie das perfekte Zuhause erblickte: eine sonnige Terrasse, eine Wohnküche, fünf Gehminuten von der U-Bahn entfernt, ein bleiverglastes Erkerfenster, dazu Glockenklang von der Kathedrale auf der anderen Seite einer Grünfläche. Im nächsten Moment bemerkte sie den Preis und kam sich sehr dumm vor, dass sie jemals geglaubt hatte, so ein Haus liege im Bereich ihrer Möglichkeiten. Letztlich machte sie überall Abstriche, um etwas zu finden, das nah bei ihrer Arbeit und nicht zu weit vom Bahnhof entfernt lag. Kein Bauchkribbeln machte sich bemerkbar, als sie über die Türschwelle trat, und ihr Herz blieb gleichgültig, während der Immobilienmakler sie herumführte. Doch sie hat ein Zuhause geschaffen, auf das sie stolz sein kann. Akribisch hat sie die besten Stücke aus dem Angebot von TK Maxx herausgepickt, und jetzt ist sie glücklich in ihrer unzureichend sanierten, schlecht geschnittenen Einzimmerwohnung. Sie hat sie gekauft und schön eingerichtet. Sie gehört ihr.

Doch jetzt ist sie anscheinend Besitzerin eines Hauses in der vornehmsten Straße von Chelsea, und plötzlich kommt ihr die kleine Wohnung wie ein schlechter Witz vor, genau wie alles andere, was vor fünf Minuten noch wichtig schien. Etwa die eintausendfünfhundert Pfund, um die ihr Jahresgehalt gerade erhöht wurde, der Junggesellinnenabschied in Barcelona nächsten Monat, für den sie ein halbes Jahr lang gespart hat, der Lidschatten von MAC, den sie sich letztes Wochenende als Belohnung für die Gehaltserhöhung gegönnt hat. Ein leichter Schauder war ihr über den Rücken gelaufen, als sie ihr streng bemessenes monatliches Budget bei House of Fraser für einen glänzenden, süßlich duftenden Moment vergaß. Sie erinnert sich an die Schwerelosigkeit der schwingenden Einkaufstüte an ihrer Hand, das Herzklopfen, als sie das schwarze Döschen in ihren Make-up-Beutel legte, das Wissen, dass dieser Lidschatten nun ihrer war, dass sie ihn in Barcelona tragen würde, genau wie das Kleid mit den Spitzeneinsätzen von French Connection. Letzteres war ein Weihnachtsgeschenk ihrer Mutter, auf das sie es schon seit Langem abgesehen hatte.

Vor fünf Minuten noch waren die Freuden in ihrem Leben klein, vorhersehbar, heiß ersehnt, hart erarbeitet und lange angespart gewesen – inkonsequente kurze Momente des Kaufrauschs, die keinerlei Bedeutung für das große Ganze hatten, ihrem Leben jedoch so viel Glanz verliehen, dass sie jeden Morgen für einen Job aufstand, der zwar ganz in Ordnung war, sie aber nicht erfüllte.

Jetzt besitzt sie ein Haus in Chelsea, die Proportionen ihres Lebens sind gesprengt worden.

Sie schiebt den Brief zurück in den edlen Umschlag und trinkt ihren Tee aus.

2

Ein Sturm braut sich über der Côte d’Azur zusammen. Eine dunkellila Wolkenwand steht am Horizont und legt sich wie ein drückendes Band um Lucys Kopf. Mit einer Hand fasst sie sich an die Schläfe, während sie mit der anderen den leeren Teller ihrer Tochter nimmt und ihn auf dem Boden vor dem Hund abstellt, damit er die Hühnchenreste mit etwas Soße ablecken kann.

»Marco«, sagt sie zu ihrem Sohn, »iss bitte auf.«

»Ich habe keinen Hunger«, entgegnet er.

Lucy spürt, wie der Zorn in ihr pulsiert und gegen ihre Schläfen pocht. Der Sturm rückt näher, die Feuchtigkeit kühlt in der heißen Luft ab. »Das ist alles«, sagt sie, und in dem Bemühen, nicht zu schreien, klingt ihre Stimme abgehackt. »Mehr gibt es heute nicht zu essen. Das war unser letztes Geld. Nichts mehr übrig. Komm mir nachher nicht damit, dass du Hunger hast. Dann ist es zu spät. Iss jetzt. Bitte.«

Marco schüttelt langmütig den Kopf und schneidet in sein Hühnerschnitzel. Sie starrt auf sein dickes kastanienbraunes Haar, die beiden Haarwirbel. Sie versucht, sich daran zu erinnern, wann sie drei sich zuletzt die Haare gewaschen haben, aber es fällt ihr nicht ein.

Stella fragt: »Mama, bekomme ich einen Nachtisch?«

Lucy blickt zu ihr hinunter. Stella ist fünf und der beste Fehler, den Lucy je gemacht hat. Sie sollte nein sagen, sie ist so streng mit Marco, da sollte sie nicht nachsichtig mit seiner Schwester sein. Doch Stella ist ein braves Kind, das immer hört. Wie kann sie ihr da etwas Süßes abschlagen?

»Wenn Marco sein Schnitzel aufisst«, entgegnet sie ruhig, »können wir einen Eisbecher für uns drei bestellen.«

Das ist unfair Stella gegenüber, die ihr Schnitzel schon vor zehn Minuten aufgegessen hat und nicht auf ihren Bruder warten sollte, aber anscheinend ist Stellas Gerechtigkeitssinn noch nicht sehr ausgeprägt, denn sie nickt und sagt: »Iss schnell auf, Marco!«

Als er fertig ist, nimmt Lucy Marcos Teller und stellt ihn für den Hund auf den Bürgersteig. Der Eisbecher wird serviert. Drei Sorten in einer Glasschale mit heißer Schokoladensoße, gehackten Mandeln und einer rosafarbenen Papierpalme auf einem Cocktailspieß.

Lucys Kopf hämmert wieder, und sie blickt suchend zum Horizont. Sie müssen einen Unterschlupf für die Nacht finden, und zwar umgehend.

Sie bittet um die Rechnung, legt ihre Karte auf den Unterteller und während sie ihre Geheimnummer in das Lesegerät eintippt, hält sie den Atem an bei dem Gedanken, dass sie jetzt kein Geld mehr hat, weder auf diesem Konto noch irgendwo sonst.

Sie wartet, bis Stella die Glasschale ausgeleckt hat, dann macht sie die Hundeleine vom Tischbein los, nimmt ihre Taschen, reicht zwei davon Marco und eine Stella.

»Wohin gehen wir?«, fragt Marco.

Seine braunen Augen blicken ernst und angsterfüllt.

Lucy seufzt. Sie schaut die Straße hinauf in Richtung der Altstadt von Nizza, dann hinunter zum Meer. Sie sieht sogar den Hund an, als ob er einen guten Vorschlag machen könnte. Er beäugt sie erwartungsvoll, als hoffte er auf noch einen Teller zum Ablecken. Es gibt nur einen Ort, wohin sie gehen können, und dort möchte sie auf keinen Fall hin. Trotzdem gelingt es ihr zu lächeln.

»Ich hab’s«, sagt sie. »Lasst uns zu Mémé gehen.«

Marco stöhnt. Stella wirkt unsicher. Beide erinnern sich an ihren letzten Aufenthalt bei Stellas Großmutter. Samia war früher ein Filmstar in Algerien. Jetzt ist sie siebzig, auf einem Auge blind und lebt mit ihrer behinderten erwachsenen Tochter in einer schmuddeligen Wohnung im siebten Stock eines Hochhauses in l’Ariane. Ihr Ehemann starb, als sie gerade mal fünfundfünfzig war, und ihr einziger Sohn, Stellas Vater, ist vor drei Jahren verschwunden. Seitdem hat sie nichts von ihm gehört. Samia ist wütend und gemein und das zu Recht. Aber sie hat ein Dach über dem Kopf und einen Fußboden, bei ihr gibt es Kissen und fließendes Wasser. Sie hat all das, was Lucy ihren Kindern gerade nicht bieten kann.

»Nur für eine Nacht«, sagt sie. »Nur für heute, morgen finde ich eine andere Lösung. Versprochen.«

Die drei erreichen Samias Haus, als es zu regnen beginnt. Winzige Wasserbomben explodieren auf dem heißen Pflaster. In dem mit Graffiti beschmierten Fahrstuhl auf dem Weg in den siebten Stock steigt er Lucy in die Nase: der feuchte Geruch nach ungewaschener Kleidung, fettigen Haaren und zu lange getragenen Turnschuhen. Der Hund mit seinem dichten, drahtigen Fell stinkt geradezu.

»Es geht nicht«, sagt Samia an der Wohnungstür und verwehrt ihnen den Zutritt. »Es geht wirklich nicht. Mazie ist krank. Die Pflegerin muss heute bei uns übernachten. Ich habe keinen Platz. Hier ist kein Platz für euch.«

Krachend bricht Donnergrollen über ihren Köpfen los. Hinter ihnen wird der Himmel leuchtend weiß. Dichter Regen fällt vom Himmel. Lucy sieht Samia verzweifelt an. »Wir können nirgendwo anders hin«, sagt sie.

»Ich weiß«, erwidert Samia. »Ich weiß das. Stella kann hierbleiben. Aber du, der Junge und der Hund … Tut mir leid. Ihr müsst euch einen anderen Schlafplatz suchen.«

Lucy spürt, wie Stella sich an ihr Bein presst und ihr kleiner Körper vor Unbehagen erschaudert. »Ich will bei dir sein«, flüstert sie Lucy zu. »Ich will nicht ohne dich hierbleiben.«

Lucy geht in die Hocke und umfasst die Hände ihrer Tochter. Stella hat grüne Augen wie ihr Vater, haselnussblonde Strähnen in den dunklen Haaren, und ihr Gesicht ist nach dem langen, heißen Sommer tief gebräunt. Sie ist ein wunderhübsches Kind. Manchmal wird Lucy auf der Straße von Passanten angehalten, die ihr das mit leicht aufgeregter Stimme sagen.

»Meine Kleine«, sagt sie. »Hier bist du im Trockenen. Du kannst duschen. Mémé wird dir eine Gutenachtgeschichte vorlesen …«

Samia nickt. »Ich lese dir deine Lieblingsgeschichte über den Mond vor«, sagt sie.

Stella drückt sich noch fester an sie. Lucy merkt, dass ihre Geduld bald erschöpft ist. Sie würde alles dafür tun, um in Mémés Bett schlafen und eine Geschichte vorgelesen zu bekommen, zu duschen und einen frischen Pyjama anziehen zu können.

»Nur eine Nacht, Kleine. Gleich morgen früh hole ich dich ab. Einverstanden?«

Stellas Kopf bewegt sich an ihrer Schulter auf und ab, sie atmet tief ein und schluckt ihre Tränen hinunter. »Okay, Mama«, sagt sie.

Lucy schiebt sie in Samias Wohnung, bevor eine der beiden es sich anders überlegen kann. Zurück bleiben der Hund, Marco und sie selbst. Mit zusammengerollten Yogamatten auf dem Rücken treten sie hinaus in den starken Regen, in die hereinbrechende Nacht – ohne einen Zufluchtsort.

Eine Weile suchen sie Schutz unter einer Autobahnbrücke. Das ständige Zischen der Reifen auf dem heißen, nassen Asphalt ist ohrenbetäubend laut. Es regnet immer noch.

Marco hat den Hund auf seinem Schoß, das Gesicht im Fell vergraben. Er blickt zu Lucy auf. »Warum haben wir so ein Drecksleben?«, fragt er.

»Du weißt genau, warum wir so ein Drecksleben haben«, fährt sie ihn an.

»Aber warum änderst du nichts daran?«

»Das versuche ich ja«, sagt sie.

»Nein, das tust du nicht. Du lässt uns untergehen.«

»Ich versuche es sehr wohl«, faucht sie und sieht ihn wütend an. »Jede Minute eines jeden verdammten Tages.«

Er betrachtet sie zweifelnd. Er ist viel zu klug, um das zu glauben, und dafür kennt er sie auch viel zu gut.

Sie seufzt. »Morgen hole ich mir meine Geige zurück. Dann kann ich wieder Geld verdienen.«

»Wie willst du denn die Reparatur bezahlen?« Sein Blick ist argwöhnisch.

»Ich finde schon einen Weg.«

»Welchen Weg?«

»Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß es nicht. Irgendwas wird schon gehen. Irgendwas geht immer.«

Sie wendet sich von ihrem Sohn ab und starrt auf die blendenden Autoscheinwerfer, die ihr ins Gesicht leuchten. Kanonendonner explodiert über ihren Köpfen, der Himmel wird wieder gleißend hell. Es regnet, wenn das überhaupt möglich ist, noch heftiger. Sie holt ihr lädiertes Handy aus der Seitentasche ihres Rucksacks und schaltet es ein. Der Akku ist nur noch zu acht Prozent geladen, und sie will das Telefon schon wieder ausschalten, als sie ein Memo bemerkt. Die Kalendermeldung ist schon einige Wochen alt, aber Lucy schafft es nicht, sie zu löschen.

Sie lautet, kurz und schlicht: Das Baby ist fünfundzwanzig.

3

Chelsea in den späten 1980er Jahren

Ich heiße Henry, genau wie mein Vater. Diese Namensgleichheit hat gelegentlich zu Verwirrungen geführt, doch da meine Mutter stets Liebling zu ihm sagte, meine Schwester ihn Daddy nannte und alle anderen Menschen ihn mit Mr. Lamb oder Sir anredeten, kamen wir ganz gut klar.

Mein Vater war der alleinige Erbe des Vermögens seines Vaters, das dieser mit Spielautomaten gemacht hatte. Ich habe meinen Großvater nie kennengelernt, er war schon recht alt, als mein Vater geboren wurde. Er stammte aus Blackpool und hieß Harry. Mein Vater hat keinen einzigen Tag in seinem Leben gearbeitet, er saß immer nur rum und wartete darauf, dass Harry sterben und er selbst ein reicher Mann sein würde.

Er kaufte unser Haus in Chelsea am selben Tag, an dem er an das Erbe seines Vaters herankam.

Mit der Haussuche hatte er bereits angefangen, als Harry noch im Sterben lag. Das Anwesen im Cheyne Walk hatte er schon seit einigen Wochen im Auge gehabt und befürchtet, jemand anders könnte ein Angebot abgeben, bevor er sein Erbe antrat.

Das Haus war leer, als er es kaufte, und er verbrachte Jahre damit, es mit Kunstgegenständen zu füllen, die er französisch objets nannte: Elchköpfe, die bedrohlich aus getäfelten Wänden hervorragten, gekreuzte Jagdschwerter, die über Türen hingen, Mahagonistühle mit gedrechselten Rückenlehnen, eine Tafel für sechzehn Personen im Mittelalterstil voller Kratzer und Wurmlöcher, Vitrinen mit Pistolen und Ochsenziemern, ein sechs Meter breiter Wandteppich, düstere Ölporträts von Vorfahren fremder Leute, reihenweise vergoldete, ledergebundene Bücher, die nie jemand las, und schließlich eine Originalkanone im Vorgarten. Es gab weder bequeme Stühle noch gemütliche Ecken. Alles bestand aus Holz und Leder, Metall und Glas. Alles war hart. Besonders mein Vater.

Er stemmte Gewichte im Keller und trank Guinness aus seinem eigenen Fass in seiner eigenen Bar. Er trug maßgeschneiderte Achthundertpfundanzüge von Mayfair, unter denen sich seine Muskeln und sein Körper abzeichneten. Sein Haar hatte die Farbe von schmutzigem Kupfer, seine Hände waren rau, die gespannten Fingerknöchel tiefrot. Er fuhr einen Jaguar. Er spielte Golf, obwohl er diesen Sport hasste, denn er war nicht dafür geschaffen, ein Eisen zu schwingen. Er war zu kompakt, zu steif. An den Wochenenden ging er auf die Jagd. Samstagmorgens verschwand er in einem zu engen Tweedjackett, den Kofferraum voller Waffen, um am Sonntagabend mit einem Paar Ringeltauben in einer Kühlbox zurückzukehren. Einmal, ich war ungefähr fünf, brachte er eine englische Bulldogge mit nach Hause, die er einem Mann auf der Straße mit den zusammengerollten druckfrischen Fünfzigpfundnoten abgekauft hatte, die er stets in seiner Jackentasche hatte. Er sagte, der Hund erinnere ihn an ihn selbst. Dann machte die Bulldogge einen Haufen auf einen der antiken Teppiche, und er schaffte sie wieder ab.

Meine Mutter war eine seltene Schönheit.

Nicht meine Worte. Die meines Vaters.

Deine Mutter ist eine seltene Schönheit.

Sie war halb Deutsche, halb Türkin. Sie hieß Martina, war zwölf Jahre jünger als mein Vater, und damals, bevor sie kamen, war sie eine Stilikone. Sie setzte eine dunkle Sonnenbrille auf und fuhr zur Sloane Street, wo sie das Geld meines Vaters für glänzende Seidenschals, Lippenstifte in goldenen Hülsen und schwere französische Parfüms ausgab. Manchmal wurde sie mit unzähligen Einkaufstaschen am Arm fotografiert und erschien dann in irgendeinem Hochglanzmagazin. Sie galt als Prominente. Das war sie nicht wirklich. Zwar besuchte sie glanzvolle Partys und trug wunderschöne Kleider, aber zu Hause war sie einfach unsere Mutter. Keine sehr gute Mutter, jedoch auch keine schlechte, wenngleich unzweifelhaft der weiche Pol in unserem großen, männlichen, mit Macheten geschmückten Haus in Chelsea.

Einmal hatte sie einen Job. Etwa ein Jahr lang stellte sie Kontakte zwischen wichtigen Leuten der Modewelt her. Zumindest war das mein Eindruck. Sie hatte kleine silberne Visitenkarten in ihrem Portemonnaie, auf denen in Pink »Martina Lamb & Partner« stand. Sie unterhielt ein Büro in der King’s Road, ein helles Dachstudio über einem Geschäft. Dort gab es einen Glastisch und Lederstühle, eine Vase mit weißen Lilien auf einem Sockel, einen Fernschreiber und Stangen voller Kleidung in durchsichtigen Plastikhüllen. In den Schulferien nahm sie meine Schwester und mich mit zur Arbeit und gab uns stapelweise weißes Papier aus einer Kiste sowie eine Handvoll Filzstifte zum Malen. Hin und wieder klingelte das Telefon, dann meldete Mummy sich mit: »Guten Morgen, Martina Lamb & Partner.« Manchmal kam jemand und wurde über die Sprechanlage hereingebeten – dann stritten meine Schwester und ich, wer den Türöffner drücken durfte. Die Besucherinnen waren schrille, extrem dünne Frauen, die nur über Mode und berühmte Leute sprechen wollten. Es gab keine Geschäftspartner, nur unsere Mutter und gelegentlich ein Teenagermädchen mit großen Augen, das ein Praktikum machte. Ich weiß nicht, was aus all dem geworden ist. Ich weiß nur, dass das Loftbüro eines Tages verschwand, ebenso wie die silbernen Visitenkarten, und dass Mummy wieder zu der Hausfrau wurde, die sie früher schon gewesen war.

Meine Schwester und ich besuchten die Schule in Knightsbridge – wahrscheinlich die teuerste von ganz London. Damals hatte unser Vater keine Bedenken, Geld auszugeben. Er liebte es, Geld auszugeben. Je mehr, desto besser. Die Schuluniform war kackbraun und grellgelb, mit Knickerbockern für die Jungen. Als ich alt genug war, mich durch diese Kleidung gedemütigt zu fühlen, hatte mein Vater glücklicherweise kein Geld mehr für Schulgebühren, geschweige denn für die Cordsamtknickerbocker aus der Schuluniformabteilung von Harrods.

Alles ging sehr langsam und doch außerordentlich schnell vonstatten – die Veränderung unserer Eltern, unseres Zuhauses, unseres Lebens –, nachdem sie zu uns gekommen waren. Doch an jenem ersten Abend, als Birdie mit zwei großen Koffern und einer Katze in einer geflochtenen Korbkiste vor unserer Tür stand, ahnten wir nicht, welchen ungeheuerlichen Einfluss sie auf uns haben würde. Auch nicht, dass sie noch andere Menschen in unser Leben bringen und alles so enden würde, wie es geendet hat.

Wir dachten, sie bliebe nur übers Wochenende zu Besuch.

4

Libby kann das Wispern eines jeden Moments hören, den dieser Raum existiert hat, und sie kann den Atem eines jeden Menschen spüren, der jemals dort Platz genommen hat, wo sie jetzt sitzt.

»Siebzehnhundertneunundneunzig«, hat Mr. Royle auf ihre zuvor gestellte Frage geantwortet. »Eine der ältesten Rechtsanwaltskanzleien in London.«

Jetzt sieht Mr. Royle sie über seine gründlich gewachste Schreibtischplatte hinweg an. Ein Lächeln huscht über seine Lippen, und er sagt: »So, so. Das ist ein hübsches Geburtstagsgeschenk, nicht wahr?«

Libby lächelt nervös. »Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass es wahr ist«, erwidert sie. »Eher warte ich darauf, dass jemand mich aufklärt, was für ein Riesenschmu das ist.«

Ihre Wortwahl fühlt sich falsch an in dieser altehrwürdigen Umgebung. Sie wünscht, sie hätte sich anders ausgedrückt. Doch Mr. Royle scheint das nicht zu stören. Er lächelt weiterhin, während er sich vorbeugt und Libby einen dicken Stapel Unterlagen reicht. »Kein Schmu, Miss Jones, das kann ich Ihnen versichern. Hier.« Er zieht ein Blatt aus dem Stapel. »Ich war unschlüssig, ob ich Ihnen das hier geben soll. Vielleicht hätte ich es Ihnen besser zugeschickt. Zusammen mit dem Brief. Ich weiß nicht … Es war alles so schwierig. Es lag in der Akte, und ich habe es zurückbehalten, für den Fall, dass es nicht richtig scheint, es Ihnen auszuhändigen. Doch jetzt sollen Sie es haben. Hier, bitte. Ich bin nicht informiert, wie viel Ihnen Ihre Adoptiveltern über Ihre Herkunftsfamilie erzählen konnten. Vielleicht nehmen Sie sich kurz Zeit zum Lesen.«

Libby faltet die Zeitungsseite auseinander und legt sie vor sich auf den Tisch.

Selbstmordpakt: Gesellschaftslöwin und Ehemann tot aufgefunden. Zwei Teenager vermisst, Baby lebend gefunden

Die Polizei wurde gestern zu dem Haus der früheren Society-Lady Martina Lamb und ihres Ehemannes in Chelsea gerufen, nachdem drei Todesfälle gemeldet worden waren. Möglicherweise handelt es sich um Selbstmord. Als die Polizei um die Mittagszeit eintraf, fand sie die Leichen von Mr. und Mrs. Lamb nebeneinander auf dem Küchenfußboden. Ein zweiter Mann, der noch identifiziert werden muss, wurde ebenfalls tot aufgefunden. Des Weiteren befand sich ein Baby, angeblich ein zehn Monate altes Mädchen, in einem der Zimmer im ersten Stock. Das Baby, von dem es heißt, dass es gesund sei, wurde in Obhut genommen. Nachbarn haben in den vergangenen Jahren beobachtet, dass zahlreiche Kinder in dem Haus gewohnt haben. Verschiedentlich wird auch von weiteren dort lebenden Erwachsenen berichtet, allerdings hat man nur Spuren des Ehepaars Lamb auf dem Grundstück gefunden.

Die Todesursache muss erst noch bestätigt werden, doch erste Untersuchungen von Blutproben weisen darauf hin, dass das Trio sich vergiftet haben könnte.

Henry Lamb (48) war der Alleinerbe seines Vaters Harry Lamb aus Blackpool, Lancashire. Sein gesundheitlicher Zustand hatte sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert, und er war an den Rollstuhl gefesselt.

Mehrere Suchtrupps der Polizei durchkämmen das ganze Land nach dem Sohn und der Tochter des Ehepaars, die zwischen vierzehn und sechzehn Jahre alt sein sollen. Die Metropolitan Police nimmt ab sofort Informationen zum Aufenthaltsort eines oder beider Jugendlichen entgegen. Darüber hinaus werden Personen, die in den vergangenen Jahren zusammen mit der Familie in dem Haus gelebt haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sie blickt Mr. Royle überrascht an. »Heißt das …? Das zurückgelassene Baby … Bin ich das?«

Er nickt. Sie sieht die aufrichtige Traurigkeit in seinen Augen. »Ja«, sagt er. »Eine tragische Geschichte, nicht wahr? Und auch ein großes Geheimnis. Die Kinder, meine ich. Wir haben das Haus auch für sie treuhänderisch verwaltet, aber weder der Sohn noch die Tochter hat sich gemeldet. Daher muss ich annehmen, dass sie … wie auch immer.« Er beugt sich vor, umklammert seine Krawatte und lächelt gequält. »Darf ich Ihnen einen Stift anbieten?«

Er schiebt ein Holzgefäß mit teuer aussehenden Kugelschreibern zu ihr hin, und sie nimmt sich einen. Der Name der Kanzlei ist in Gold aufgedruckt.

Einen Moment lang starrt Libby den Kugelschreiber verständnislos an.

Ein Bruder.

Eine Schwester.

Ein Selbstmordpakt.

Sie schüttelt den Kopf, sacht. Dann räuspert sie sich und sagt: »Danke.«

Fest umklammern ihre Finger den Kugelschreiber. Sie kann sich kaum daran erinnern, wie ihre Unterschrift aussieht. An den Ecken der Seiten, die sie unterzeichnen soll, kleben kleine Post-it-Pfeile, die ihr die Richtung weisen. Der Stift kratzt über das Papier, ein geradezu quälendes Geräusch. Mr. Royle sieht ihr wohlwollend zu. Er schiebt seine Teetasse auf dem Schreibtisch ein paar Zentimeter zur Seite und dann wieder zurück.

Während sie unterschreibt, spürt sie die Tragweite dieses Moments, diese unsichtbare Wende in ihrem Leben, diese schwingende Handbewegung, die sie von hier nach dort trägt. Auf der einen Seite des Unterlagenstapels gibt es sparsame Einkäufe bei Lidl, eine einwöchige Urlaubsreise pro Jahr und einen elf Jahre alten Vauxhall Corsa. Auf der anderen Seite sind die Schlüssel zu einem Haus in Chelsea mit acht Schlafzimmern.

»Gut«, sagt er, und beinahe entfährt ihm ein Seufzer der Erleichterung, als Libby ihm die Unterlagen reicht. »Gut, sehr gut.« Er blättert die Seiten um, sein Blick huscht über die Felder neben den Pfeilen, dann sieht er Libby an und lächelt. »In Ordnung. Ich denke, ich sollte Ihnen jetzt die Schlüssel aushändigen.« Er holt einen kleinen weißen gefütterten Umschlag aus seiner Schreibtischschublade, auf dem »16, Cheyne Walk« steht.

Libby späht hinein. Drei Schlüsselbunde. Einer mit einem Metallring samt Jaguar-Logo. Einer aus Messing mit einem Feuerzeug. Und drei lose Schlüssel ohne Ring.

Er erhebt sich. »Sollen wir es uns ansehen?«, fragt er. »Wir können zu Fuß hingehen. Es ist gleich um die Ecke.«

Ein brütend heißer Sommertag. Libby kann die Hitze der Pflastersteine durch die Sohlen ihrer Espadrilles spüren, ebenso wie die Mittagssonne, die durch die dünne Wolkenschicht herabbrennt. Sie gehen eine Straße mit vielen Restaurants entlang, die ihre Fensterfronten zum Bürgersteig hin geöffnet haben, mit perfekt gedeckten Tischen auf dafür vorgesehenen Plattformen und großen rechteckigen Sonnenschirmen. Frauen mit überdimensionierten Sonnenbrillen sitzen zu zweit oder zu dritt an den Tischen und trinken Wein. Einige sind so jung wie sie selbst, und Libby wundert sich, wie sie es sich leisten können, an einem Montagnachmittag in einem schicken Restaurant Wein zu trinken.

»Das hier«, sagt Mr. Royle, »könnte Ihr neues Viertel sein. Wenn Sie beschließen, selbst in das Haus einzuziehen.«

Sie schüttelt den Kopf und stößt ein nervöses Lachen aus. Eine richtige Antwort bringt sie nicht zustande. Das ist alles viel zu verrückt.

Sie kommen an winzigen Boutiquen und Antiquitätengeschäften mit Füchsen und Bären aus Bronze vorbei, an funkelnden Kronleuchtern von der Größe ihrer Badewanne. Dann erreichen sie den Fluss, Libby nimmt das Wasser wahr, bevor sie es sieht, den durchdringenden Geruch nach nassem Hund. Boote gleiten aneinander vorüber, ein kleineres mit noch mehr reichen Menschen zieht plätschernd vorbei: Champagner im Kühler, ein Golden Retriever am Bug, der in die Sonne blinzelt, das Fell vom Wind zerzaust.

»Wir sind gleich da«, sagt Mr. Royle. »In ein oder zwei Minuten.«

Libbys Oberschenkel reiben aneinander, und sie wünscht sich, sie hätte Shorts statt des Rocks angezogen. Sie kann spüren, wie der Schweiß sich in der Mitte ihres BHs sammelt, und sie sieht, dass auch Mr. Royle in seinem eng sitzenden Anzug die Hitze unerträglich findet.

»Da wären wir«, sagt er und wendet sich einer Häuserzeile zu, die aus fünf oder sechs Backsteinhäusern von unterschiedlicher Höhe und Breite besteht. Libby ahnt sofort, welches ihres ist, noch bevor sie die geschwungene Sechzehn über dem Eingang erblickt. Das Haus ist drei Stockwerke hoch, die lange Seite umfasst vier Fenster. Es ist wunderschön. Doch es ist vernagelt, genau wie sie es sich gedacht hat. Die Schornsteinklappen und Dachrinnen sind von Unkraut überwuchert. Es ist ein Schandfleck.

Aber ein wunderschöner. Libby atmet scharf ein. »Es ist ziemlich groß«, sagt sie.

»Ja«, erwidert Mr. Royle. »Zwölf Zimmer insgesamt. Den Keller nicht mitgerechnet.«

Das Haus steht ein Stück vom Bürgersteig entfernt, hinter reich verzierten Metallzäunen und einem zugewachsenen Garten. Ein schmiedeeisernes Vordach führt zur Haustür, links davon steht eine Kanone auf einem Betonsockel.

»Darf ich?« Mr. Royle zeigt auf das Vorhängeschloss, das die Bretterverkleidung vor der Haustür sichert.

Libby nickt. Daraufhin öffnet er das Schloss und umschließt die Verkleidung seitlich mit beiden Händen, um sie zu entfernen. Das Holz löst sich mit einem lauten Ächzen, dahinter befindet sich eine große schwarze Tür. Er reibt die Fingerspitzen aneinander, dann betrachtet er einen Schlüssel nach dem anderen, bis er den passenden gefunden hat.

»Wann hat jemand das Haus zum letzten Mal betreten?«, fragt sie.

»Puh, ich denke, das ist ein paar Jahre her, als ein Teil überflutet wurde. Wir haben den Notdienst gerufen und die Klempner für die Reparaturen ins Haus gelassen. So, hier wären wir.«

Sie betreten die Eingangshalle. Die Hitze von draußen, der Verkehrslärm, das Echo des Flusses, alles verblasst. Hier drinnen ist es kühl. Der Fußboden ist mit weichem, dunklem Parkett ausgelegt, verkratzt und verstaubt. Die Holztreppe vor ihnen hat ein gedrechseltes Geländer, und die Spitze der Endpfosten ziert eine geschnitzte Obstschale. Die Kassettentüren haben verzierte Bronzetürgriffe. Die Wände sind zur Hälfte mit noch mehr dunklem Holz vertäfelt, darüber eine weinrote Velourstapete mit großen hellen Flecken, wo die Motten Löcher hineingefressen haben. Die Luft ist stickig und voller Staubteilchen. Nur durch die Oberlichter über den Türen dringt ein wenig Licht herein.

Libby schaudert. Zu viel Holz. Zu wenig Licht. Zu wenig Luft. Sie fühlt sich wie in einem Sarg. »Darf ich?« Sie legt die Hand auf eine Türklinke.

»Sie können tun, was immer Ihnen beliebt. Das Haus gehört Ihnen.«

Die Tür führt zu einem Raum mit vier Fenstern im hinteren Teil des Hauses, der auf ein dichtes Gewirr aus Bäumen und Sträuchern hinausgeht. Noch mehr Holzvertäfelung. Holzfensterläden. Noch mehr Parkett unter den Füßen.

»Wo führt die hin?«, fragt sie Mr. Royle und deutet auf eine schmale Tür in der Vertäfelung.

»Das«, antwortet er, »ist die Tür zum Bedienstetentrakt. Eine Treppe führt direkt zu den Zimmern im Dachgeschoss, und es gibt noch eine weitere verborgene Tür im ersten Stock. In diesen alten Häusern war das so üblich. Sie sind wie Hamsterkäfige gebaut.«

Raum für Raum erkunden sie das Anwesen, Stockwerk für Stockwerk.

»Was ist aus den Möbeln geworden? Den ganzen Einrichtungsgegenständen?«, fragt Libby.

»Die sind schon lange weg. Die Familie hat alles verkauft, um sich über Wasser zu halten. Sie haben auf Matratzen auf dem Boden geschlafen. Ihre Kleider haben sie selbst genäht.«

»Dann waren sie also arm?«

»Ja«, erwidert er. »Ich vermute, dass sie tatsächlich arm waren.«

Libby nickt. Sie hat sich ihre leiblichen Eltern nicht als arme Leute vorgestellt. Natürlich hat sie sich Eltern in ihrer Fantasie erschaffen. Selbst nicht adoptierte Kinder erschaffen sich Fantasieeltern. Libbys ausgedachte Eltern waren jung und beliebt. Ihr Haus am Fluss hatte zwei vollverglaste Wände und eine umlaufende Terrasse. Zur Familie gehörten zwei Schoßhunde, beide weiblich, mit diamantbesetzten Halsbändern. Ihre Fantasiemutter war PR-Beraterin in der Modebranche, ihr Vater ein Grafikdesigner. Als sie klein war, setzten ihre Eltern sie zum Frühstück in einen Hochstuhl, brachen Brioche in Stücke und füßelten unter dem Tisch miteinander, wo sich die Hunde zusammengerollt hatten. Sie waren auf der Rückfahrt von einer Cocktailparty gestorben. Wahrscheinlich bei einem Autounfall, an dem auch ein Sportwagen beteiligt war.

»Hat man noch etwas gefunden?«, fragt sie. »Außer dem Abschiedsbrief?«

Mr. Royle schüttelt den Kopf. »Nichts Offizielles. Aber es lag etwas in Ihrem Bettchen, als man Sie entdeckt hat. Ich denke, es ist noch hier. Im Kinderzimmer. Sollen wir …?«

Sie folgt Mr. Royle in einen Raum im ersten Stock. Hier geben zwei große Fenster den Blick auf den Fluss frei. Die Luft ist abgestanden und dunstig, in den Ecken der hohen Decken hängen Spinnweben und Staub. Auf der anderen Seite befindet sich ein Durchgang, und sie biegen um die Ecke in ein kleineres Zimmer. Es ist eine Ankleide, drei Wände mit Schränken und Schubladen, weiß gestrichen und mit Zierleisten besetzt. In der Mitte des Raums steht eine Babywiege.

»Ist das …?«

»Ja. Dort hat man Sie gefunden. Fröhlich glucksend, nach allem, was ich gehört habe. Quietschvergnügt.«

Die Wiege hat Metallschwingen und ist cremefarben mit blassblauen Röschen. An der Vorderseite befindet sich ein Schild mit dem Logo von Harrods.

Mr. Royle nimmt ein Kistchen aus dem Regal an der Rückwand. »Hier«, sagt er, »das lag zwischen Ihren Decken. Wir nahmen an, wir alle, also die Polizei und ich dachten, dass es für Sie bestimmt sei. Die Polizei hat es jahrelang als Beweisstück unter Verschluss gehalten, dann haben sie es uns zurückgeschickt, als die Akte geschlossen wurde.«

»Was ist das?«

»Sehen Sie selbst nach.«

Sie nimmt die Pappschachtel und schlägt die Deckelklappen zurück. Sie ist mit Zeitungsfetzen gefüllt. Ihre Finger ertasten etwas Festes, weich wie Seide. Sie holt es aus dem Kistchen und lässt es an den Fingerspitzen herunterbaumeln. Es ist eine Hasenpfote an einer Goldkette. Libby schreckt zurück, die Kette gleitet ihr aus der Hand und fällt zu Boden. Sie beugt sich hinunter, um sie aufzuheben.

Ihre Finger fahren über die Hasenpfote und erfühlen die Kälte ihres glatten Fells, die spitzen Krallen. Sie lässt die Kette durch die andere Hand gleiten. Ihre Gedanken, die sich noch vor einer Woche um neue Sandalen, Haarspliss, das Gießen der Zimmerpflanzen drehten, kreisen jetzt um Menschen, die auf Matratzen schlafen, tote Hasen und ein großes, unheimliches Haus, das bis auf eine Wiege von Harrods mit einem Bezug aus seltsam düsteren blassblauen Röschen leer ist. Libby legt die Hasenpfote zurück in die Schachtel und hält diese dann verlegen fest. Dann lässt sie eine Hand auf die Matratze in der Wiege sinken und spürt dem Echo ihres schlafenden Kinderkörpers nach, dem Geist des Menschen, der sie zuletzt dort hineingelegt, der sie zusammen mit der Hasenpfote zugedeckt hat. Doch natürlich ist da nichts. Nur ein leeres Bett und der Geruch von Moder.

»Wie habe ich geheißen?«, fragt sie. »Weiß man das?«

»Ja«, antwortet Mr. Royle. »Ihr Name stand auf einer Nachricht, die Ihre Eltern hinterlassen haben. Er lautete Serenity.«

»Serenity?«

»Genau«, sagt er. »Ein hübscher Name, finde ich. Wenn auch ein wenig … unkonventionell?«

Plötzlich fühlt sich die Umgebung klaustrophobisch an. Sie würde gern dramatisch gestikulierend aus dem Zimmer laufen, aber es ist nicht ihre Art, Aufsehen zu erregen.

Stattdessen sagt sie: »Können wir jetzt bitte den Garten besichtigen? Ich brauche ein bisschen frische Luft.«

5

Lucy schaltet ihr Handy aus. Es muss aufgeladen sein, für den Fall, dass Samia sie erreichen will. Sie dreht sich zu Marco, der sie neugierig anblickt.

»Was ist?«, fragt sie.

»Was war das für eine Nachricht? Auf deinem Handy?«

»Welche Nachricht?«

»Ich habe sie gesehen. Gerade eben. Da stand: Das Baby ist fünfundzwanzig. Was bedeutet das?«

»Das bedeutet gar nichts.«

»Es muss irgendwas bedeuten.«

»Tut es nicht. Es geht um das Kind einer Freundin. Nur eine Erinnerung daran, dass es fünfundzwanzig geworden ist. Ich muss ihm eine Geburtstagskarte schicken.«

»Welche Freundin?«

»Eine Freundin in England.«

»Aber du hast keine Freunde in England.«

»Natürlich habe ich Freunde in England. Ich bin dort aufgewachsen.«

»Okay, wie heißt sie?«

»Wer?«

Vor Verärgerung wird Marco laut. »Deine Freundin, natürlich.«

»Warum ist das wichtig?«, entgegnet sie scharf.

»Weil du meine Mutter bist und ich etwas über dich erfahren möchte. Ich weiß so gut wie gar nichts von dir.«

»Das ist lächerlich. Du weißt total viel von mir.«

Er sieht sie mit weit aufgerissenen Augen an. »Was denn zum Beispiel? Na gut, ich weiß, dass deine Eltern gestorben sind, als du noch klein warst. Ich weiß, dass du in London bei deiner Tante aufgewachsen bist. Sie hat dich mit nach Frankreich genommen und dir das Geigespielen beigebracht. Als du achtzehn warst, ist sie gestorben. Ich kenne grob also deine Geschichte. Aber keine Einzelheiten. Ich weiß nicht, wo du zur Schule gegangen bist oder wer deine Freunde waren, was du am Wochenende gemacht hast oder was du Besonderes erlebt hast.«

»Es ist kompliziert«, sagt sie.

»Das weiß ich«, erwidert er. »Aber ich bin zwölf, du kannst mich nicht länger wie ein Baby behandeln. Du musst offen mit mir reden.«

Lucy starrt ihren Sohn an. Er hat recht. Mit seinen zwölf Jahren will er keine Märchen mehr aufgebunden bekommen. Er hat bereits begriffen, dass das Leben aus mehr als den fünf großen Ereignissen besteht, dass es aus all den Momenten dazwischen gemacht ist.

Sie seufzt. »Ich kann nicht«, sagt sie. »Noch nicht.«

»Wann dann?«

»Bald«, antwortet sie. »Wenn wir es jemals nach London schaffen, erzähle ich dir alles.«

»Fahren wir denn dorthin?«

Sie seufzt und schiebt sich die Haare aus der Stirn. »Ich weiß es nicht. Ich habe kein Geld mehr. Du und Stella, ihr habt keinen Reisepass. Dann der Hund. Es ist alles einfach …«

»Dad«, unterbricht Marco sie. »Ruf Dad an.«

»Auf keinen Fall.«

»Wir können uns in der Öffentlichkeit treffen. Da treibt er bestimmt keine Spielchen.«

»Marco, wir wissen nicht einmal, wo dein Vater sich zurzeit aufhält.«

Ein seltsames Schweigen macht sich breit. Lucy kann spüren, wie ihr Sohn nervös herumzappelt, während er das Gesicht im Fell des Hundes vergräbt.

»Ich weiß es.«

Sie wendet sich zu ihm um, abrupt, um ihn anzusehen.

Er schließt die Augen, dann öffnet er sie wieder. »Er hat mich von der Schule abgeholt.«

»Wann?«

Marco zuckt die Achseln. »Ein paarmal. Gegen Ende des Schuljahrs.«

»Und das hast du mir nicht erzählt?«

»Er meinte, ich soll es dir nicht sagen.«

»Scheiße, Marco. Echt scheiße.« Sie schlägt mit der Faust auf den Boden. »Was ist passiert? Wohin hat er dich gebracht?«

»Nirgendwohin. Wir waren bloß spazieren.«

»Und?«

»Und was?«

»Was hat er gesagt? Was will er hier?«

»Nichts. Er macht Urlaub. Mit seiner Frau.«

»Und wo ist er jetzt?«

»Immer noch hier. Sie bleiben den ganzen Sommer über. Im Haus.«

»Dem Haus?«

»Ja.«

»Mein Gott, Marco! Warum hast du mir das nicht früher erzählt?«

»Weil ich wusste, dass du dann komplett ausflippst.«

»Ich flippe nicht komplett aus. Sieh mich an. Ich flippe gar nicht aus. Ich sitze hier auf hartem, feuchtem Boden unter einer Autobahn und weiß nicht, wo ich schlafen soll, während dein Vater einen Kilometer von hier entfernt im Luxus schwelgt. Warum sollte ich da ausflippen?«

»Ent-schul-di-ge«, sagt er gedehnt und schüttelt missbilligend den Kopf. »Du hast gesagt, du willst ihn nie wiedersehen.«

»Als ich das gesagt habe, musste ich nicht unter einer Autobahn schlafen.«

»Also willst du ihn doch wiedersehen?«

»Nein, ihn will ich nicht sehen. Aber die Situation ist verfahren, ich brauche einen Ausweg. Und er ist meine einzige Chance. Zumindest kann er mir Geld geben, damit ich meine Geige zurückbekomme.«

»Oh ja, dann sind wir richtig reich, nicht wahr?«

Lucy ballt die Hände zu Fäusten. Stets fasst ihr Sohn das unangenehme Fazit in Worte und schleudert es ihr dann ins Gesicht.

»Es ist Mitte Juli. Alle Schulen in England und Deutschland haben jetzt Sommerferien. Bald laufen hier doppelt so viele Touristen herum wie normalerweise. Sicher dauert es nicht lange, bis ich das Geld für die Reise verdient habe.«

»Warum kannst du nicht Dad fragen, ob er uns die Reise bezahlt? Ich will unbedingt nach London. Ich will weg von hier. Frag Dad, ob er für uns bezahlt. Warum tust du es denn nicht?«

»Weil ich nicht will, dass er davon erfährt. Niemand darf wissen, dass wir nach England fahren. Nicht einmal Mémé. Okay?«

Er nickt. »Okay.«

Sein Kinn sinkt auf die Brust, und sie bemerkt die verfilzten Haarbüschel, die sich in der Woche gebildet haben, seit sie obdachlos sind. Ihr Herz krampft sich schmerzhaft zusammen. Behutsam legt sie eine Hand um seinen schmalen Hals und drückt leicht zu. »Es tut mir leid, mein Lieber«, sagt sie. »Es tut mir alles schrecklich leid. Morgen gehen wir zu deinem Vater, dann wird alles besser. Das schwöre ich.«

»Ja«, entgegnet er, »aber es wird nie normal sein, oder?«

Nein, denkt sie bei sich. Nein. Wahrscheinlich wird es nie normal sein.

6

Chelsea, 1988

Birdie kam als Erste. Birdie Dunlop-Evers.

Meine Mutter hatte sie irgendwo kennengelernt. Auf einer Fete. Birdie spielte Geige in einer Popband, die sich Original Version nannte, und war vermutlich ansatzweise berühmt. Die Band hatte eine schrille Single aufgenommen, die es beinahe auf Platz eins geschafft hatte, und sie waren zweimal bei Top of the Pops aufgetreten. Nicht dass ich mir viel aus solchen Sachen machte. Popmusik mochte ich noch nie besonders, und dieser ganze Starkult widert mich an.

Sie saß in unserer Küche und trank Tee aus einem unserer braunen Becher. Ich fuhr zusammen, als ich sie dort sitzen sah. Eine Frau mit langem, dünnem Haar bis zur Hüfte in Männerhose, einem gestreiften Hemd und Hosenträgern, darüber ein langer grauer Mantel und grüne fingerlose Handschuhe. Sie passte nicht in unser Haus, fand ich. Die Menschen, die sonst zu uns kamen, trugen maßgeschneiderte Anzüge und schräg geschnittenen Satin, dufteten nach Christian-Dior-Aftershave und L’Air du Temps.

Birdie blickte zu mir auf, als ich eintrat. Winzige blaue Augen mit Brauen wie Bleistiftlinien, ein harter, halb geöffneter Mund, eine Reihe kleiner Zähne, ein fliehendes Kinn, das der Freudlosigkeit ihres Gesichts anscheinend nachgegeben hatte. Ich erwartete ein Lächeln, aber es kam nicht.

»Henry«, sagte meine Mutter, »das ist Birdie! Ich habe dir schon von ihr erzählt, sie spielt in einer Band.«

»Hallo«, sagte ich.

»Hallo«, erwiderte sie. Ich wurde nicht schlau aus ihr. Sie klang wie eine Schuldirektorin, sah aber aus wie eine Landstreicherin.

»Birdies Band möchte in unserem Haus ein Video drehen!«, erklärte meine Mutter.

Ich gebe zu, dass ich in diesem Moment Desinteresse vorspielen musste. Ich blickte ungerührt drein und ging ohne ein Wort zur Keksdose auf der Küchenanrichte, um mir meinen täglichen Snack nach der Schule zu holen. Ich nahm mir zwei Malted-Milk-Kekse und goss mir ein Glas Milch ein. Dann, wirklich erst dann, fragte ich: »Wann?«

»Nächste Woche«, sagte Birdie. »Wir hatten bereits eine Location, aber dann gab es eine Überflutung oder irgendeine andere Katastrophe. Bumms. Abgesagt.«

»Also habe ich vorgeschlagen, dass sie unser Haus anschauen, ob es sich für das Video eignet«, fuhr meine Mutter fort.

»Und hier bin ich.«

»Und hier ist sie.«

Ich nickte beiläufig. Ich hätte liebend gern gefragt, wann die Band das Video aufnahm und ob ich an dem Tag nicht zur Schule müsste, um beim Dreh zu helfen, aber ich war weder damals noch bin ich heute jemand, der große Begeisterung für irgendetwas zeigt. Also tunkte ich meinen Keks wie immer in das Milchglas, genau bis zum »T« von »Malted«, dort, wo die stehende Kuh die liegende berührt, und kaute dann stumm.

»Ich denke, es ist großartig.« Birdie machte eine ausladende Handbewegung. »Im Grunde ist es noch besser als das andere Haus. Einfach perfekt. Ich glaube, du musst noch einiges unterschreiben.« Sie verdrehte die Augen. »Du weißt schon, Verzichtserklärungen. Falls wir euer Haus anzünden. Oder einer vom Team von einem Elchkopf erschlagen wird. So Zeug.«

»Ja, ja«, erwiderte meine Mutter, als hätte sie bereits unzählige Verzichtserklärungen für tödliche Elchkopfunfälle unterzeichnet. »Das klingt sinnvoll. Natürlich muss ich erst noch mit meinem Mann darüber sprechen. Aber ich bin sicher, dass er einverstanden sein wird. Er ist von eurer Musik begeistert.«

Das, so vermutete ich, entsprach nicht ganz der Wahrheit. Mein Vater mochte Rugby-Songs und frivole Operetten. Doch es gefiel ihm, wenn man Wirbel um ihn veranstaltete und ihm Aufmerksamkeit zollte. Und er mochte sein Haus sehr gern, daher kam jeder, der unser Heim bewunderte, gut mit ihm aus.

Einige Minuten später ging Birdie. Ich bemerkte ein Häufchen abgezupfter Hautfetzen auf dem Tisch neben ihrem Kaffeebecher, und leichte Übelkeit stieg in mir auf.

Die Dreharbeiten dauerten zwei Tage und waren viel langweiliger, als ich gedacht hatte. Es ging unendlich viel Zeit für die Feinabstimmung der Beleuchtung drauf, und die schluffigen Bandmitglieder mussten ihre Szenen unzählige Male wiederholen. Sie waren alle ähnlich angezogen, trugen bräunliche Klamotten, die aussahen, als würden sie müffeln, obwohl das nicht der Fall war. Eine Kostümbildnerin hatte sie auf einer Kleiderstange, frisch in Plastikfolie verpackt, mitgebracht. Am Ende des Tages war der Song in meinem Gedächtnis verankert wie eine gefangene Fliege. Ein schrecklicher Song, aber er schoss sofort auf Platz eins der Charts und blieb dort neun grauenhafte Wochen lang. Das Video lief auf jedem Bildschirm, an dem man vorbeikam, unser Haus war für Millionen Zuschauer zu sehen.

Das Video war echt gut, das gebe ich zu. Und ich fand es irgendwie aufregend, den Leuten zu erzählen, dass darin unser Haus zu sehen war. Doch meine Begeisterung ließ mit der Zeit nach, denn lange nachdem die Filmcrew unser Haus verlassen hatten, lange nachdem die Single kein Hit mehr war und auch der nächste Song der Band nicht mehr in den Charts auftauchte, war Birdie Dunlop-Evers mit ihren Knopfaugen und ihren winzigen Zähnen immer noch in unserem Haus.

7

Libby arbeitet für einen Luxusküchenhersteller. Sie leitet die Verkaufsabteilung in einem Showroom im Zentrum von St. Albans, nahe der Kathedrale. Sie hat zwei Verkäufer und zwei Assistenten unter sich und einen stellvertretenden Verkaufsdirektor, einen leitenden Verkaufsdirektor sowie einen Geschäftsführer über sich. Sie ist auf der Hälfte der Karriereleiter angekommen, jener Leiter, die in den vergangenen fünf Jahren der Mittelpunkt ihres Daseins war. Im Geiste hat Libby eine Brücke zu einem Leben gebaut, das mit ihrem dreißigsten Lebensjahr beginnt. Mit dreißig wird sie Verkaufsdirektorin sein, und wenn nicht, dann wird sie für eine Beförderung die Firma wechseln. Sie wird den Mann heiraten, den sie derzeit online und im richtigen Leben sucht, den Mann mit den Lachfältchen und dem Hund und/oder der Katze. Dieser Mann hat einen interessanten Nachnamen, der sich gut mit Jones kombinieren lässt, er verdient gleich viel oder mehr als sie und zieht zärtliche Umarmungen Sex vor. Er besitzt gute Schuhe und eine schöne Haut ohne Tattoos, eine nette Mutter und hübsche Füße. Der Mann ist mindestens ein Meter sechzig groß, vorzugsweise größer. Er ist frei von Altlasten und fährt ein anständiges Auto. Er hat definierte Bauchmuskeln, obwohl ihr ein flacher Bauch genügen würde.

Dieser Mann muss sich erst noch materialisieren, und Libby ist sich bewusst, dass ihre Vorstellungen möglicherweise ein wenig restriktiv sind. Aber ihr bleiben nur noch fünf Jahre, um ihn zu finden und zu heiraten und dann noch einmal fünf, um ein Kind zu bekommen, vielleicht auch zwei. Sie hat keine Eile. Noch nicht. Sie wird die Fotos in der Dating-App weiter nach links wischen, sich hübsch machen, wenn sie ausgeht, Einladungen zu Abendessen und Geburtstagspartys annehmen. Sie wird optimistisch und schlank bleiben, sie wird weiter auf sich achten und weitermachen.

Es ist immer noch heiß, als Libby aufsteht, um zur Arbeit zu gehen. Selbst um acht Uhr morgens liegt ein perlmuttartiger Schimmer in der Luft.

Sie hat die ganze Nacht bei offenen Fenstern geschlafen, obwohl sie weiß, dass man Frauen davon abrät. Sie hatte mehrere Gläser auf das Fensterbrett gestellt, sodass sie zumindest gewarnt würde, wenn ein Mann in ihre Wohnung einbräche. Dennoch wälzte sie sich die ganze Nacht unruhig im Bett und lag unbequem auf den verhedderten Laken. Die Sonne weckte sie aus einem kurzen Schlummer, gleißend hell fiel das Licht durch einen winzigen Spalt in ihren Vorhängen und heizte das Zimmer in wenigen Minuten wieder auf. Einen Moment lang hatte sich alles normal angefühlt. Und dann wieder nicht.

Ihre Gedanken wechselten abrupt zum gestrigen Tag. Zu dem düsteren Haus, zu den Holzvertäfelungen, der geheimen Treppe, der Hasenpfote, den blassblauen Röschen auf der Wiege. War das wirklich passiert? Stand das Haus noch dort, oder hatte es sich nach ihrem Besuch in winzige Teilchen aufgelöst?

An diesem Morgen kommt sie als Zweite zur Arbeit. Dido, die Chefdesignerin, sitzt schon an ihrem Schreibtisch und lässt den Ventilator laufen. Die kühle Luft ist eine Wohltat auf Libbys feuchter Haut, aber in einer halben Stunde wird sie frieren und sich wünschen, sie hätte eine Strickjacke mitgebracht.

»Guten Morgen«, sagt Dido, ohne von der Tastatur aufzusehen. »Wie ist es gelaufen?«