5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Signum-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

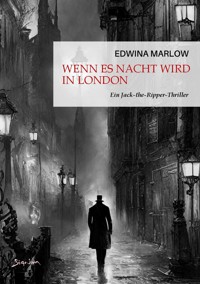

Jack the Ripper geht um... er geistert durch die nächtliche Straßen Londons und versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Auch Tante Maggie wird sein Opfer. Deshalb zieht Susannah zu ihrem Vetter Nicholas, der ein Haus am Stadtrand bewohnt. Doch auch hier findet sie kaum noch Schlaf, denn sie ahnt: Der Mörder schleicht um das Haus. Ihre Freundin Millie spürt ebenfalls, dass Jack the Ripper ganz nah ist. Hat es der Unheimliche auf beide Frauen abgesehen? Susannah will es nicht glauben, bis ihr der Serienkiller gegenübertritt... WENN ES NACHT WIRD IN LONDON von Edwina Marlow (eigtl. Tom E. Huff - * 8. Januar 1938 in Tarrant County, Texas/† 16. Januar 1990 in Fort Worth, Texas) ist ein im besten Wortsinne klassischer Grusel-Krimi, der sich des Themas Jack the Ripper auf ebenso eindringliche wie spannende Weise annimmt. Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

EDWINA MARLOW

WENN ES NACHT WIRD

IN LONDON

Roman

Signum-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

WENN ES NACHT WIRD IN LONDON

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebzehntes Kapitel

Achtzehntes Kapitel

Neunzehntes Kapitel

Zwanzigstes Kapitel

Impressum

Copyright © by Tom E. Huff/Signum-Verlag.

Published by arrangement with the Estate of Tom E. Huff.

Originaltitel: When Night Must Fall.

Übersetzung: Fried Holm und Christian Dörge.

Lektorat: Dr. Birgit Rehberg

Cover: Copyright © by Christian Dörge.

Verlag:

Signum-Verlag

Winthirstraße 11

80639 München

www.signum-literatur.com

Das Buch

Jack the Ripper geht um... er geistert durch die nächtliche Straßen Londons und versetzt die Stadt in Angst und Schrecken.

Auch Tante Maggie wird sein Opfer. Deshalb zieht Susannah zu ihrem Vetter Nicholas, der ein Haus am Stadtrand bewohnt.

Doch auch hier findet sie kaum noch Schlaf, denn sie ahnt: Der Mörder schleicht um das Haus.

Ihre Freundin Millie spürt ebenfalls, dass Jack the Ripper ganz nah ist. Hat es der Unheimliche auf beide Frauen abgesehen?

Susannah will es nicht glauben, bis ihr der Serienkiller gegenübertritt...

Wenn es Nacht wird in London von Edwina Marlow (eigtl. Tom E. Huff - * 8. Januar 1938 in Tarrant County, Texas/† 16. Januar 1990 in Fort Worth, Texas) ist ein im besten Wortsinne klassischer Grusel-Krimi, der sich des Themas Jack the Ripper auf ebenso eindringliche wie spannende Weise annimmt.

Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.

WENN ES NACHT WIRD IN LONDON

Erstes Kapitel

Die Witwe Jameson war eine alte Klatschbase, aber die beste Schneiderin im East End, und Marietta würde keiner anderen ihre kostbare Garderobe anvertrauen. Während ich mit Ungeduld darauf wartete, dass die Alte den Brokatmantel fertignähte, wurde es langsam dunkel, und der schiefergraue Londoner Himmel färbte sich rötlich.

Marietta hatte mir aufgetragen, ihr den Mantel umgehend in die Music Hall zu bringen, und von Witwe Jamesons Salon war es ein ziemlich weiter Weg zum Garrick's Theater. Die Vorstellung, bei Dunkelheit durch die winkeligen Straßen gehen zu müssen, machte mir Angst

. Dabei war ich nicht einmal besonders furchtsam. Aber keine Frau ließ sich in jenen Tagen nach Anbruch der Dunkelheit im East End auf der Straße sehen - nicht, seitdem die Serie von Morden das ganze Stadtviertel in Panik versetzt hatte.

Die Nadel der Schneiderin fuhr hurtig durch das glänzende Material. Durch die beschlagenen Fensterscheiben konnte ich schemenhaft erkennen, was sich auf der Charlotte Street abspielte: Wagen, die über den unebenen Fahrweg ratterten, und Fußgänger, die sich jetzt in der Abenddämmerung sichtlich beeilten, heimzukommen. Bald würde der Nebel alles in einen weißlichen Schleier einhüllen, den selbst das Licht der Gaslaternen kaum zu durchdringen vermochte.

Ich hoffte, die Witwe Jameson würde sich beeilen.

»Hier, Miss Susannah«, sagte sie schließlich. »Ein Mantel - gut genug für eine Königin! Material, Farbe, Schnitt - Ihre Tante hat wirklich Geschmack. Und wer kann sich heutzutage schon so was leisten?« Sie lächelte. »Nun, Marietta La Verne hat sicher keine Mühe, das nötige Kleingeld aufzutreiben.«

»Ich bin in Eile«, erwiderte ich kühl, den Sarkasmus ihrer Worte ignorierend. »Sind Sie endlich fertig?«

Die Alte nickte und holte eine große Pappschachtel, um den Mantel zu verpacken. »Arbeitet sie noch im Garrick's?«

Ich konnte mir die Antwort ersparen. Jedermann im East End wusste, wo Marietta auftrat. Sie war die Attraktion der Music Hall und der erklärte Liebling des hauptsächlich aus Männern bestehenden Publikums.

»Keine erfreuliche Art, sich den Lebensunterhalt zu verdienen - für eine Frau, meine ich«, murmelte die Witwe Jameson. »Die Liedertexte sind mehr als zweideutig, hab' ich mir sagen lassen - und was die Tänze angeht, besteht die Kunst vor allem darin, den Männern möglichst viel von seinen Beinen zu zeigen. Wenn sie meine Tochter wäre...«

»Aber sie ist nicht Ihre Tochter, Mrs. Jameson«, unterbrach ich sie scharf. Ich hatte die Alte nicht um ihre Meinung gefragt und dachte nicht daran, den Lebenswandel meiner Tante mit ihrer Schneiderin zu diskutieren. Dabei war ich im Grunde ganz Mrs. Jamesons Meinung, aber ich hatte noch viel weniger Grund als alle anderen, Marietta zu kritisieren.

Ich bin in Devonshire aufgewachsen, in einem freundlichen roten Ziegelhaus, dessen Mauern mit Efeu umrankt waren. Mein Vater war Anwalt, ein stiller, gütiger Gelehrtentyp, dem es gefiel, sich mit seiner einzigen Tochter zu unterhalten, als wäre sie eine Erwachsene. Meine Mutter war zwar keine Schönheit, aber sie besaß Grazie und Anmut, und es gefiel ihr, als Gastgeberin zu glänzen. Das Fundament, auf dem mein junges geborgenes Leben ruhte, schien unerschütterlich zu sein; aber ich lernte die Nestwärme, die mich umgab, erst schätzen, als ich sie verlor. Als ich zwölf war, zog die Typhusepidemie von 1882 übers Land. Meine Eltern erkrankten und starben innerhalb weniger Tage. Nachbarn nahmen sich meiner an, und ich blieb bei ihnen, bis die jüngere Schwester meiner Mutter aus London kam, um mich zu holen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine Tante noch nie gesehen, und ich konnte meine Neugier kaum bezähmen. Man hatte es meist vermieden, im Familienkreis über sie zu sprechen, aber ich wusste, dass sie das Elternhaus in jungen Jahren verlassen hatte, um in der Hauptstadt ein unabhängiges Leben zu führen. In London gab es viele solche Frauen aus der Provinz, denen es ihre körperlichen Attribute ermöglichten, die Rolle einer großen Dame zu spielen - wenn auch nur am Rande der Gesellschaft. Ein gewisses Talent verhalf meiner Tante zum Sprung auf die Bretter, und sie durfte sich »Schauspielerin« nennen. Ich entdeckte erst später, dass das, was Marietta auf der Bühne darbot, nur wenig mit Schauspielkunst zu tun hatte.

Bei meiner ersten Begegnung mit ihr war ich von ihr entzückt. Sie war kaum dreißig Jahre alt und die schönste Frau, die ich bis dahin gesehen hatte, obwohl ein harter Zug um die Lippen ihr viel von der Liebenswürdigkeit raubte, die sie auszustrahlen bemüht war. Ihr Seidenkleid und ihr Federhut faszinierten mich. Ihre Handschuhe aus feinstem weißen Leder und ein reich bestickter Mantel schienen mir damals das Nonplusultra der Eleganz zu sein. Rabenschwarzes Haar umrahmte eine hohe blendendweiße Stirn, die wie aus Alabaster gemeißelt zu sein schien, aber ihre hellblauen Augen blickten kalt wie Saphire. Nie zuvor hatte ich eine Dame gesehen, die Rouge auf den Wangen und violette Schatten auf den Lidern aufgetragen hatte.

Ich starrte sie unentwegt an, obwohl ich im Grunde meines Herzens fühlte, dass diese wunderschöne Kreatur kaum darüber erfreut war, die Verantwortung für eine Zwölfjährige auf sich nehmen zu müssen.

Das rote Ziegelhaus wurde an Fremde verkauft. Die wenigen Ersparnisse, die mein Vater besessen hatte, waren unklug angelegt; was er mir hinterließ, war kaum der Rede wert. Marietta brachte mich in einem Internat für junge Mädchen unter, einer mittelmäßigen Anstalt, die nicht allzu kostspielig war. Auf diese Weise reichte mein Erbteil immerhin aus, um mir ein vierjähriges Studium zu ermöglichen. Als ich sechzehn war, nahm mich Marietta zu sich. Was hätte sie auch sonst tun können?

Zwei Jahre lebte ich mit ihr in einem großen Apartment in der Old Montague Street und machte mich nützlich, um ihr wenigstens finanziell nicht zur Last zu fallen. Jetzt konnte ich viele Kenntnisse, die man mir im Lyzeum beigebracht hatte, praktisch anwenden. Nicht etwa Französisch oder Mathematik, aber Kochen und Haushaltslehre. Ich besorgte die Küche, hielt die Zimmer in Ordnung, machte alle Arten von Besorgungen für sie und verschwand unauffällig, wenn eine ihrer Herrenbekanntschaften auftauchte.

Es waren stets gutgekleidete und wohlerzogene Gentlemen, die sie in ihrem Salon empfing. Es gehörte noch zu meinen Aufgaben, die schweren lilafarbenen Vorhänge zuzuziehen, ehe ich die Tür des Salons hinter mir schloss und die Wohnung verließ.

Marietta war nie schlecht zu mir, nur völlig uninteressiert. Es kam selten zu einem persönlichen Gespräch zwischen uns. Was Geld betraf, war sie nie kleinlich. Sie sorgte für meine Garderobe, obwohl ich kaum Bedarf an schönen Kleidern hatte. Am liebsten saß ich in meinem Zimmer und zeichnete in meinem Skizzenbuch oder malte mit Wasserfarben. Der Klavierunterricht im Lyzeum hatte seine Früchte getragen, Marietta besorgte ein neues Piano, und ich durfte sie begleiten, wenn sie neue Lieder einübte. Aber wehe, ich spielte einmal nur für mich, wenn sie einen Migräneanfall hatte! Marietta war eitel und absolut egoistisch. Ihre Gefühlsarmut verhinderte das Aufkeimen jeder echten freundschaftlichen Beziehung zwischen uns. Ich spielte nicht einmal die Rolle einer armen Verwandten, eher die einer geschätzten Haushälterin, zu deren Pflichten es gehörte, die Herrin aufzumuntern, wenn sie deprimiert war, und zu besänftigen, wenn sie ihre Temperamentsausbrüche hatte.

Es war - alles in allem - kein schlechtes Leben, wenngleich es mir an menschlicher Wärme fehlte. Die wichtigste Rolle in meinem Leben spielte meine gleichaltrige Freundin Millie, die im Parterre wohnte und viel lebhafter und schwatzhafter war als ich.

Natürlich träumte auch ich nach Art junger Mädchen von einem schneidigen jungen Offizier, der eines Tages um mich freien und mich mit sich nehmen würde. Endlich könnte ich das düstere East End verlassen und wieder ein hübsches Haus im Grünen bewohnen oder - besser noch - mit ihm nach Indien reisen.

Wunschträume, die jeder Basis entbehrten! Denn die Männer meiner Umgebung, die irgendwelches Interesse an mir bekundeten, waren durchwegs Typen, vor denen junge Mädchen gewarnt wurden: auffällig gekleidete Burschen auf der Suche nach flüchtigen Abenteuern oder ältere Herren mit Monokel und Zylinder, deren Gelüste ziemlich eindeutig waren. Außerdem gab es Soldaten der Tower-Garnison, Ladenschwengel, Gesellen aus dem Schlachthaus, Packer aus den Docks und noch üblere Gesellen, die die Straßen des East End bevölkerten. Ich wich ihnen allen aus, obwohl mir Millie versicherte, dass ich mir dadurch viele amüsante Stunden entgehen ließ. Aber obwohl ich Mariettas Nichte war, hatte ich keine Lust, eine Karriere zu machen wie sie.

»Sagten Sie nicht, Sie wären in Eile?«, unterbrach die Witwe Jameson meine Gedanken. »Jetzt starren Sie schon seit fünf Minuten aus dem Fenster... Beunruhigt Sie etwas?«

»Aber nein.«

»Würde mich nicht wundern«, fuhr sie fort. »Mit all den grässlichen Dingen, die sich sozusagen in unserem Hinterhof abspielen. Erst Elfie Tabram - mit neununddreißig Messerstichen! Sie sagen, die Stufen, auf denen sie lag, seien purpurrot gewesen von ihrem Blut. Und dann die arme Polly Nicholls - die Kehle von einem Ohr zum andern durchschnitten und der Körper an vielen Stellen aufgeschlitzt! Manches lässt sich kaum aussprechen...«

»Bitte, Mrs. Jameson - ich möchte nichts davon hören...«

»Sie fanden sie direkt gegenüber dem Schlachthaus - letzten Freitag schon, und bis heute hat Scotland Yard nicht die geringste Spur. Sicher war's einer von diesen Ausländern, die unsere Stadt unsicher machen. Kein Engländer wäre imstande, so was Grässliches zu tun. Sie nennen ihn den Ripper, den Aufschlitzer...«

»Jetzt muss ich aber wirklich gehen«, unterbrach ich sie und zahlte schnell, was Marietta ihr schuldete. Dann nahm ich den Karton unter den Arm und wandte mich zur Tür.

»Auf Wiedersehen, Miss Susannah. Klug von Ihnen, sich zu beeilen. Es wird Nacht, und der Nebel fällt bereits. Ich würde jetzt nicht ausgehen, nicht für alles Geld der Welt...«

Ich verfluchte die boshafte Alte, die mir Angst einzujagen versuchte. Ich ging hastig die Charlotte Street hinunter und erreichte bald die Whitechapel Road. Ich drängte mich auf dem schmalen Gehsteig durch die Passanten. Die Läden waren noch offen, aber auf dem dunklen Himmel zeichnete sich ein orangefarbener Ton ab. In einer guten Viertelstunde würde es stockdunkel sein. Wenn ich mich beeilte, konnte ich bis dahin Garrick's erreicht haben.

Ich hatte nicht wirklich Angst. Ich kannte die Straßen gut und wusste, wie man Schwierigkeiten aus dem Weg ging: schnell ausschreiten, jedermann ignorieren. Bei Tag war die Gegend sehr belebt und sicher genug. Doch nach Einbruch der Dunkelheit verwandelte sie sich in einen Dschungel von Gewalt und Laster. Betrunkene torkelten aus den Schenken. Auf den Straßen trieben sich Diebe und Zuhälter herum, und es wimmelte von Prostituierten. Sogar die Schutzleute vermieden es oft, in die unbeleuchteten, winkeligen Seitengassen einzubiegen, die oft in schmutzige Hinterhöfe ausliefen.

Als ich die Osborn Street erreichte, hatte der Himmel seine orangefarbene Tönung bereits verloren. Der Nebel war dichter geworden, er schien über dem Boden zu kriechen, und man sah nur mehr einige Meter weit. Ich musste daran denken, dass alljährlich Dutzende von jungen Mädchen in diesem Teil von London als vermisst gemeldet wurden. Millie war überzeugt davon, dass man sie gewaltsam nach Konstantinopel oder Südamerika schaffte, und wenn sie davon sprach, was dort mit den Entführten geschehen mochte, leuchteten ihre Augen.

An der Kreuzung von Flower und Dean Street zögerte ich einen Moment. Wenn ich die Abkürzung durch die Flower Street vermeiden wollte, würde ich gezwungen sein, einen Umweg zu machen, ich würde mich verspäten und Marietta in Rage bringen. Also los: Kopf hoch und geradewegs durch die Flower Street! Die Mädchen waren bereits auf Männerfang, saßen auf den Türschwellen oder lehnten an den schmierigen Hauswänden.

Sie boten in ihren abgetragenen Samtkleidern und zerzausten Boas einen mehr mitleiderregenden als aufreizenden Anblick. Viele waren jünger als ich, andere versuchten ihre Falten unter dicker Schminke zu verbergen, was ihren verlebten Gesichtern einen nahezu grotesken Anstrich verlieh. Ich wusste, dass unsere tugendhafte Königin Victoria und ihr Hofstaat die Existenz solcher Frauen abzuleugnen versuchten, aber zwei Jahre im East End hatten mich gelehrt, dass der Einfluss der Königin sich anscheinend nicht bis zur Flower Street erstreckte.

»Wohin so hastig, Kleine?«, rief mir eine alternde Dirne nach. »Hast du Angst vorm schwarzen Mann?«

»Ist sie nicht herzig?« höhnte eine andere. »Rennt direkt in die Arme vom Ripper.« Sie lachte.

»Vorsicht, Miss. Hinter jungem Blut ist er besonders her. Bevor du Jack sagen kannst, hat er dich schon in viele Teile zerlegt.«

»Lasst sie in Frieden!«, rief eine hochgewachsene Rothaarige mit harten Zügen. »Habt ihr nichts Gescheiteres zu tun, als das arme Ding zu erschrecken? Mach schnell, Kleine, bevor der Nebel alles verschluckt.«

Ich biss die Zähne zusammen. Ich wollte so schnell wie möglich das Ende der Flower Street erreichen.

»Lauf nur«, hörte ich eine heisere Frauenstimme hinter mir. »Jack ist hinter dir her, und er versteht keinen Spaß.«

Dann war ich an den Straßenmädchen vorbei. Doch die plötzliche Stille machte mir mehr Angst als das vorangegangene Gekeife.

Mit einem Mal hörte ich Schritte hinter mir. Schwere Schritte. Das war keine Frau, das musste ein Mann sein, ein Mann von einigem Gewicht, denn ich hörte ihn schwer atmen. Mein Herz pochte heftig, das Blut wich aus meinem Gesicht. Die Schritte wurden lauter, deutlicher. Wer auch immer mir folgte, war näher gekommen. Ich begann zu laufen und stolperte über einen hervorstehenden Pflasterstein. Ich wäre gefallen, aber jemand fasste meinen Arm und hielt mich mit eisernem Griff fest.

Ich stieß einen Schrei aus, fuhr herum und sah einen Schutzmann vor mir. Er blickte mich besorgt an, ein freundlicher Mann mit roten Backen und einem martialischen Schnurrbart. Ein Lederriemen hielt seinen Helm unterm Kinn fest, der schwere Mantel hing in Falten von seinen Schultern, und am Gürtel baumelte der schwere Schlagstock.

»Hast du den Verstand verloren, Mädchen, in dieser Gegend rumzulaufen? Das ist kein Platz für dich.«

»Sie - Sie haben mich erschreckt«, brachte ich atemlos hervor. »Ich dachte...«

»Ich kann schon erraten, was du gedacht hast.«

»Hallo, Eddie«, rief eine Frauenstimme aus dem Nebel. »Möchtest du dich nicht ein bisschen ausruhen? Komm zu mir, kannst deine Schuhe unters Bett schieben.«

»Schnauze, Bessie«, gab er gutmütig zurück. Dann wandte er sich wieder an mich und fragte, höflicher als anfangs: »Wohin möchten Sie, Miss?«

»Garrick's Theater. Meine Tante arbeitet dort.«

»Bis dahin sind's noch einige Straßen. Besser, ich begleite Sie, damit Sie nicht belästigt werden.«

So kamen wir zur Commercial Street. Lärmende Musik drang aus den Bierhallen. Bettler krochen über die Straße und hielten ihre Zinnbecher hoch. Verkäufer priesen auf Karren ausgelegte Waren an, und Zeitungsjungen riefen blutrünstige Überschriften aus. Es war beruhigend, einen Bobby an seiner Seite zu haben.

»Sagen Sie Ihrer Tante, sie soll Sie zu dieser Tageszeit nicht außer Haus schicken. Es ist unverantwortlich...«

»Sie meinen - wegen der Morde...?«

»Sicher. Niemand weiß, wann er wieder losschlagen wird.«

»Es kann nicht mehr lange dauern, bis man ihn fasst. Scotland Yard...«

»...hat seinen Einsatz im East End verdoppelt, das ist richtig, aber der Erfolg...?« Er zuckte die Achseln. »Der Kerl taucht aus dem Nebel auf, begeht seine Untat und verschwindet dann ins Nichts. Ein Dämon...!«

Ich entsann mich der Beschreibung des letzten Verbrechens, die ich in einer Illustrierten gelesen hatte. Als man Polly Nicholls' Leiche fand, war der Körper noch warm, und das Blut floss aus ihren Wunden. Aber niemand hatte sie schreien gehört, und niemand hatte eine verdächtige Gestalt am Tatort gesehen, obwohl die Wächter von Barber's Schlachthaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite patrouilliert hatten. Eine der verstärkten Polizeistreifen hatte die Szene des Verbrechens noch kurz vor Entdeckung des Opfers passiert. Kein Zweifel, der Ripper arbeitete lautlos und unsichtbar, und die Abergläubischen behaupteten schaudernd, er besäße übernatürliche Kräfte.

Trotz allem fand ich die Panik, die das East End ergriffen hatte, etwas übertrieben. Auch früher schon hatte es in diesem Viertel Verbrechen gegeben, blutige und schauderhafte, und man war ohne großes Aufheben über sie hinweggegangen. Was war es, was die Untaten des Rippers von den anderen unterschied? Dass es sich um Frauen handelte, um Prostituierte? Die Verbindung von Blut und Sex? Das Grauen faszinierte die Menschen; sie strömten ins Wachsfigurenkabinett, um Mörder und Monster zu sehen, und erzählten sich mit Vorliebe Gruselgeschichten. Ich hatte für diese Art Volksbelustigung nichts übrig. Ein Mörder trieb sein Unwesen, schlimm genug, aber die Polizei würde ihn bald fassen und der Panik ein Ende bereiten.

Endlich sah ich die grellen Lichter, die die Fassade der Music Hall umsäumten. Die Wagen der ersten Besucher begannen bereits vorzufahren. Obwohl Garrick's im East End lag, lockte es auch Zuschauer aus dem Westen an. Der Alkohol kostete mehr als in der Umgegend, die Darbietungen waren etwas raffinierter; es kam höchst selten zu Handgreiflichkeiten, und wenn, wurden diesen von kräftigen Saaldienern schnell ein Ende gemacht.

»Da sind wir«, sagte ich und befreite mich aus dem Griff meines Begleiters. »Besten Dank für Ihre Freundlichkeit, Constable.«

»Gern geschehen, ich würd' es nicht auf meine Kappe nehmen, so 'n hübsches Ding in die Hände des Unholds fallen zu lassen.«

Zweites Kapitel

Hinter der Bühne ging es kunterbunt zu wie stets. Choristinnen drängten sich auf der Eisentreppe; ihr ständiges Gebrabbel erinnerte mich an eine zwitschernde Vogelschar. Die Komiker hatten bereits ihre großen roten Nasen angepappt und nahmen einen letzten Schluck aus schmalen Flaschen, um sich auf den Auftritt vorzubereiten. Ich stolperte über Seile und zwängte mich durch Gestelle, über denen verblichene Kostüme hingen. Es roch nach Schminke und Schweiß.

Während die anderen Künstler sich in engen, überfüllten Räumen umziehen mussten, verfügte Marietta über eine Garderobe, wie es einem Star zukam. Für sie war die Zeit vorbei, in der sie sich mit dem zugigen Winkel eines allgemeinen Umkleideraums begnügen musste. Die Direktion vom Garrick's hatte keine Kosten gescheut, um sie zufriedenzustellen. Ihre Garderobe war mit einem weinroten Teppich ausgelegt, das Sofa mit Samt überzogen und die Möbel aus weißem Schleiflack. Der große Spiegel war wahrscheinlich der einzige im ganzen Theater, der keine blinden Stellen aufwies.

Ich war überzeugt, es würde eine turbulente Szene geben, weil ich mich verspätet hatte, doch es sollte anders kommen.

Als ich eintrat, saß Marietta vor dem Spiegel und legte eine dicke Rotschicht auf ihre Lippen auf. Andrew Crothers, der Tenor, stand an ihrer Seite, über sie gebeugt, und küsste ihr Ohrläppchen. Doch meine Tante verschwendete ihr Interesse nicht an ihn; kein Mann war ihr so wichtig wie ihr Make-up.

»Ich - ich habe den Mantel gebracht...«

»Pack ihn aus. Andrew wollte gerade gehen...«

»Ich habe es nicht eilig«, protestierte er.

»Doch!«

Er verzog den Mund wie ein trotziger Junge. Andrew war ein typischer Beau, und obwohl es mit seinem Gesang nicht weit her war, verehrten ihn die Frauen im Publikum über alle Maßen. Sein Ruf war nicht der beste, und Marietta hatte mich davor gewarnt, mit ihm allein in der Garderobe zu bleiben. Als er sich mir jetzt zuwandte, erinnerte ich mich an ihre Warnung.

»Susannah«, sagte er mit samtweicher Stimme. »Du wirst jeden Tag hübscher. Dieses Kleid...«

»Hinaus!«, befahl Marietta.

»Eifersüchtig?«, neckte er. Jetzt rächte er sich dafür, dass sie ihn mit so viel Missachtung behandelte. »Hast du Angst, deine Nichte könnte dir den Rang ablaufen?«

Marietta hatte ein Parfümfläschchen ergriffen und warf es nach ihm. Aber er war bereits zur Tür hinaus, und man hörte vom Korridor draußen sein vergnügtes Lachen.

Meine Tante betrachtete mich mit gerunzelten Brauen. Sie hatte große Angst, ihre jugendliche Schönheit zu verlieren, und jedes Fältchen versetzte sie in Panik. Aber sie hatte kaum welche, trotz ihrer vierunddreißig Jahre war ihre Haut glatt, ihre Züge ebenmäßig. Sie war beinahe vollkommen - aber eben ohne Wärme und seelenlos, wie ein griechisches Standbild.

»Ich hoffe, ich bin nicht in einem falschen Moment gekommen.«

»Sei nicht ironisch! Selten hab' ich mich über dein Kommen so gefreut. Der dumme Kerl - bloß weil er die sanften Augen eines Jagdhundes hat, glaubt er, er kann von Frauen alles verlangen und auch bekommen. Der Narr hat Spielschulden gemacht und versuchte mich anzupumpen.« Sie lachte spöttisch. »Nicht bei mir! Männer müssen mir Geschenke machen, nicht umgekehrt. Ich hoffe nicht, dass ich den Tag erlebe, an dem ich Männer für ihre Gesellschaft bezahlen muss.«

»Nimmt er - Geld von Frauen?«

»Mit beiden Händen. Diese reichen Aristokratinnen, die sich herablassen, ins Garrick's zu kommen - spielen auf vornehm und sind nichts als ein Haufen lüsterner Hündinnen. Du brauchst nicht rot zu werden, Susannah - du bist kein Kind mehr und lebst lange genug in London, um zu wissen, was in Schlafzimmern gespielt wird.«

»Sicher, Marietta. Doch manchmal wünschte ich - das Leben müsste nicht so viele hässliche Seiten haben.«

»Das kommt von den blöden Büchern, die du liest. Mondlicht und Blüten und Liebesflüstern... Verdammt noch mal! Männer und Frauen sind nun mal aus Fleisch und Blut. Und eine Frau muss heutzutage alle Tricks kennen, um einen Mann um den Finger zu wickeln.« Sie stellte das Töpfchen mit Rouge beiseite und griff nach ihrer mit Silber ziselierten Bürste. »Am besten, du vergisst alles, was in den Büchern steht, und machst dich mit den harten Tatsachen des Lebens vertraut. Kein Märchenprinz wird dich in die Arme schließen, wenn du ihn nicht an der Nase herumführst und dabei sanft ermutigst.«

Sie lachte gutgelaunt und bürstete ihr dunkel schimmerndes Haar. Alles an ihr war perfekt, sie war ein Meisterwerk der Natur. In früheren Zeiten hätte sie Könige verführen und Revolutionen verursachen können. Ihr Pech, dass sie in die fantasielose viktorianische Ära hineingeboren wurde.

»Andrew Crothers hat recht«, fuhr sie fort. Ihr dunkles Haar schien unter der Bürste Funken zu sprühen. »Du bist ein hübsches Mädchen, Susannah. Etwas dünn, das ist wahr, aber für ein Mädchen von kaum achtzehn ist deine Figur nicht schlecht.« Obwohl sie mir den Rücken zuwandte, fixierte sie mich im Spiegel, und trotz ihrer Komplimente fühlte ich mich ziemlich unbehaglich. »Ich mache mir keine Illusionen über mich selbst, aber für meine Nichte wünsche ich mir was Besseres. Schlimm genug, dass du in jungen Jahren in diesem Milieu landen musstest. Du kommst aus guter Familie und hast eine gute Erziehung genossen. Hier im Garrick's zählt das nicht, aber eines Tages...«

So hatte Marietta noch nie mit mir gesprochen. Beschämt senkte ich den Blick.

»...eines Tages wirst du erkennen, dass es sich für ein hübsches Mädchen auszahlt, vornehm und gebildet zu sein. Kerle wie diesen Dutzendtenor solltest du gar nicht beachten. Du wirst dir was Erstklassiges einfangen können, einen Millionär, einen Herzog. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, wie ich es tun muss.«

Jetzt wurde sie sich wohl bewusst, dass sie aus ihrer gewohnten Rolle gefallen war, und wurde ebenfalls verlegen. Frauen wie Marietta nehmen selten an anderen Menschen Anteil. Wir hatten uns nie besonders gemocht, obwohl das Schicksal uns zusammengeführt hatte. Ich ertrug ihre Launen, und sie meine Gegenwart, das war alles.

»Steh nicht so herum«, fauchte sie mich an. »Gib mir mein Kleid herüber, das grüne - es hängt hinter der Tür, los, los! Meine grässliche Garderobiere hat mich im Stich gelassen. Sie hat gesagt, für mich könne man einfach nicht arbeiten. Der Teufel soll sie holen! Und das wird er. Ich hab' sie nach Kräften verwöhnt, und jetzt wird sie als Näherin in einer Fabrik enden - oder in der Gosse.«

Ich war beinahe erleichtert, dass Marietta wieder zu ihrem wahren Selbst zurückgefunden hatte. Das war sie in Reinkultur: temperamentvoll, hart, ungerecht. Doch einen Moment lang hatte sie zu erkennen gegeben, dass sich unter ihrer rauen Schale noch eine andere Persönlichkeit verbarg. Sicher hatte sie sich einmal eine andere Zukunft erträumt, und der Verlust sämtlicher Illusionen war es wohl gewesen, der eine berechnende Zynikerin aus ihr gemacht hatte.

Ich half ihr beim Ankleiden. Als ich ihr das Mieder zuschnürte, schrie sie auf und schimpfte auf mich, aber sie bestand darauf, dass ihre Taille keinen Zoll über achtzehn breit sein durfte. Sie streifte schwarze Netzstrümpfe über ihre wohlgeformten Beine, die sie später auf der Bühne ungeniert herzeigen würde. In diesem Moment begannen die Männer im Parkett stets zu klatschen, und auf der Galerie ging ein vergnügtes Pfeifkonzert los. Andere Frauen hätten sich in ihrer Würde verletzt gefühlt, nicht so Marietta. Sie verachtete alle Männer aus tiefstem Herzensgrund, und ich fragte mich, ob sie je für einen der Männer in ihrem Leben ein echtes Gefühl empfunden hatte.

»Du wartest, bis ich fertig bin. Du musst mir nachher beim Umziehen helfen. Ich habe noch ein Rendezvous. Deshalb bestand ich darauf, dass du mir heute noch den Mantel holst. Er passt zu dem Kleid, das ich tragen will.«

»Aber bis du hier fertig bist, ist es beinahe Mitternacht. Wie komme ich nach Hause?«

»Du kannst meinen Wagen nehmen. Clark wartet um Mitternacht vor dem Bühnenausgang. Er wird dich in den Wagen setzen und bis zur Haustür bringen - oder auch hinaufbegleiten, wenn du möchtest.«

Die Vorstellung, erst nach Mitternacht heimzukommen, irritierte mich. »...und allein kannst du's nicht schaffen?«

»Nicht, heute Nacht, Kleine. Die Verabredung ist wichtig, sehr wichtig. Der Herr, der mich erwartet, ist...« Sie unterbrach sich. »Nein, ich darf dir nicht sagen, wer es ist.«

»Warum nicht?«

Marietta war plötzlich ernst geworden. Seltsam, ihre Miene zeigte einen seltenen Ausdruck von Respekt, beinahe von Angst. Einen Moment lang saß sie schweigend vor dem Spiegel, sie arrangierte ihr Haar in kunstvollen Locken, die sie mit Spangen feststeckte.

Schließlich sagte sie mit gedämpfter Stimme: »Ein Mann von Adel. Als man mir seine Karte brachte, dachte ich zuerst, jemand hätte sich einen Scherz erlaubt. Dann hat er mir aber Blumen geschickt und schließlich...« Sie zog eine Lade ihres Toilettentischs auf, entnahm ihr ein Armband und reichte es mir. Die in Gold gefassten Steine funkelten blau und violett.

»Diamanten...!«, rief ich atemlos.

Marietta nickte triumphierend. »Meine ersten. Jahrelang hab' ich auf sie warten müssen.«

Ich starrte fasziniert auf die Edelsteine. Marietta erhob sich, nahm mir das Armband aus der Hand und schloss es über ihrem Gelenk. »Seine Equipage wird um Mitternacht auf mich warten. In einer Seitenstraße, natürlich. Wir sollen nicht zusammen gesehen werden.«

»Wer ist er denn?«

»Ich kann es dir nicht sagen. Zumindest jetzt noch nicht. Aber wenn sich die Dinge entwickeln, wie ich hoffe, wenn er sich in mich verliebt, Susannah... dann wird alles anders werden. Auch für dich. Ich werde die Arbeit hier aufgeben. Wir werden das East End verlassen. Wir werden Geld haben, in Hülle und Fülle, in der besten Gesellschaft verkehren und... Aber ich habe genug gesagt. Zu viel!«

»Jetzt hast du mich richtig neugierig gemacht. Nach allem, was du angedeutet hast, könnte man denken, du hast ein heimliches Stelldichein mit dem Prinzen von Wales.«

Daraufhin lächelte mir meine Tante geheimnisvoll zu, während sie einen breitrandigen Federhut aus dem Schrank holte. In diesem Moment klopfte der Inspizient an die Tür. »Ihr Auftritt, Miss La Verne.«

»Ich komme.«

Die Komiker hatten ihre Nummer gerade beendet, aber der Applaus war dünn.

»Das Publikum ist eiskalt«, sagte ich.

»Keine Sorge. Ich werd' es aufwärmen.«

Und tatsächlich, kaum hatte sie die Bühne betreten, als aus dem Parkett ein Raunen hörbar wurde, und einzelne Enthusiasten begannen zu klatschen, noch bevor sie ihre Beine hob. Ich sah noch den blasierten Ausdruck auf dem Gesicht meiner Tante, den ich so gut kannte. Sie war keine von denen, die mit dem Publikum kokettierten; umso mehr bewunderte man sie.

Die Wartezeit in Mariettas Garderobe wurde mir lang. Hätte ich gewünscht, Andrew Crothers würde kommen, sie mir zu verkürzen? Nein, seine Komplimente ließen mich kalt, obwohl ich mir die Frage stellte, ob ich wirklich so hübsch war, wie er behauptet und meine Tante bestätigt hatte. Ich beschloss, mit meiner Freundin Millie darüber zu sprechen. Ihre Mutter war gestorben, ihr Vater arbeitete in den Docks, oft auch in der Nachtschicht, so dass wir die kleine Wohnung manchmal stundenlang für uns allein hatten. Ich wollte, sie wäre jetzt hier bei mir, um mir mit ihrem heiteren Geschwätz meine Langeweile zu vertreiben.

Ich zog die Fenstervorhänge zurück und presste mein Gesicht gegen die Scheibe. Nichts war zu sehen außer dem weißlichen Wirbeln des Nebels; nur ein gelber Schimmer ließ erkennen, dass irgendwo an der Straßenecke eine Gaslaterne brannte. Dort draußen trieb ein wahnsinniger Mörder sein Unwesen. Vielleicht wartete er gerade auf sein nächstes Opfer. Ob es wirklich - wie manche vermuteten - der Anhänger einer indischen Sekte war, der den Europäern Rache geschworen hatte? Oder einer der osteuropäischen Emigranten, die sich in diesem Stadtteil niedergelassen hatten? Allgemein galt die Theorie, der Ripper könne kein gebürtiger Engländer sein, aber ich glaubte nicht so recht daran. Geisteskranke gab es überall, der Irrsinn machte vor keiner Nationalitätenschranke halt.

Endlich war Mariettas letzter Auftritt vorbei, und ich hatte alle Mühe, sie beim Umkleiden zufriedenzustellen. Sie kommandierte mich herum wie einen Rekruten, ich musste ihr dies und jenes holen, beim Ablegen und beim Überstreifen helfen, Bänder festziehen und Spangen schließen.

Ein Theaterdiener brachte ein großes Rosenbukett in die Garderobe, doch sie brüllte ihn bloß an, warf die kostbaren Blumen in eine Ecke und befahl, niemanden mehr in die Garderobe zu lassen.

»Aber Marietta!«, rief ich. »Die schönen Rosen. Vielleicht hat sie der Kavalier geschickt, mit dem du verabredet bist.«

»Ganz sicher nicht! Er hasst Rosen. Sagt, sie erinnern ihn an Blut. Er schickt mir immer Lilien...«

»Ah - du gehst also nicht zum ersten Mal mit ihm aus!