18,99 €

Mehr erfahren.

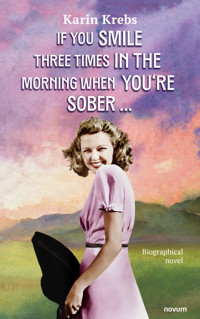

- Herausgeber: novum pro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nachdem die junge Christel eine unbeschwerte Zeit im Reichsarbeitsdienst in Schlesien verbracht hat, kommt sie Anfang der 1940er Jahre zum Kriegshilfsdienst nach Rathenow, ohne ihre Familie zuvor noch einmal zu sehen. Dort heiratet sie ihren Vorgesetzten Walter und bekommt mit ihm eine Tochter. Trotz Hunger und Krieg führt Christel ein weitgehend beschauliches Leben. Doch dann fallen die Russen in die idyllische Kleinstadt ein und Christel wird vergewaltigt. Der Krieg ist zu Ende, doch für Christel beginnt ein Martyrium. Sie trifft eine folgenschwere Entscheidung … Die Geschichte dieser außergewöhnlichen Frau basiert auf wahren Begebenheiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 719

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2023 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99146-459-4

ISBN e-book: 978-3-99146-460-0

Lektorat: Dr. Michaela Schirnhofer

Umschlagfotos: Everett Collection Inc., Ghen | Dreamstime.com

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Teil I

Wer morgens nüchtern dreimal schmunzelt …

Januar 1942 – Oktober 1942

Dienstag, 27. Januar 1942 – Breslau

Christel kuschelte sich noch einmal tief in ihr Federbett ein. Sie drehte sich auf den Rücken und zog die Zudecke bis zur Nasenspitze. Sie genoss die Wärme und Gemütlichkeit. Normalerweise war sie eine Frühaufsteherin, aber heute fiel es ihr schwer, aus dem Bett zu kommen, als der Wecker klingelte. Draußen war es trüb und kalt – passend zur Stimmung, die sie wie immer an ihrer Arbeitsstelle erwarten würde. Donna Tschöppe, ihre Chefin, war sehr streng und mit nichts zufrieden. Dauernd mäkelte sie an ihren Angestellten herum. Diese kleine, rundliche Italienerin war streitsüchtig und neidisch. Christel war ihr ein besonderer Dorn im Auge. Von morgens bis abends musste sie putzen und den Kolleginnen den Dreck hinterherräumen. Haare zusammenkehren, Spiegel putzen, Kämme säubern. Kein sehr großer Ansporn für den Start in den Tag.

Seufzend schlug sie die Bettdecke zurück. Es half alles nichts, sie musste aufstehen. Es würde nur Ärger geben, wenn sie zu spät kam. Sie schlüpfte in ihre Hausschuhe und zog sich ihren Morgenmantel über. Ein Blick zu dem Bett am anderen Ende des Zimmers verriet ihr, dass ihr kleiner Bruder Günter, mit dem sie sich ein Zimmer teilte, noch tief und fest schlief. Er war acht Jahre jünger als Christel und sie liebte den Jungen abgöttisch. Lächelnd trat sie an sein Bett und streichelte mit dem Zeigefinger sachte über seine Wange. „Aufwachen, du kleiner Racker“, flüsterte sie zärtlich, „die Nacht ist vorbei, du musst zur Schule. Komm, aufstehen!“ Langsam öffnete er ein Auge und blinzelte sie an. „Ist heute nicht Sonntag?“, fragte er schlaftrunken.

„Nein, mein Schatz, wir haben nur einen Sonntag pro Woche – und der war vorgestern“, antwortete sie lachend. „Nun komm schon, beweg deinen Hintern.“ Sie küsste ihn flüchtig auf die Stirn und verließ das Zimmer.

Als sie in die Küche kam, stand ihre Mutter am Herd und goss Milch aus einer Kasserolle in eine große Tasse. Christel ging zu ihr, schlang von hinten einen Arm um die Taille ihrer Mutter und drückte ihr einen Kuss auf den Nacken. „Guten Morgen, liebes Muttilein“, grüßte sie fröhlich. Die mollige Frau quietschte auf. „Lass das, Christel, du weißt genau, dass ich das nicht leiden kann. Ich bekomme Gänsehaut davon.“ Ihr Ton war eher liebevoll als streng. „Setz dich, der Kakao ist schön heiß.“

„Oh, es gibt Kakao? Mit Milch?“, freute sich Christel. Lebensmittel waren streng rationiert und nur mit Karten zu haben. Es kam daher sehr selten vor, dass es Kakao mit Milch gab. Das grenzte schon an ein Festessen. Na ja, zumindest an ein Festfrühstück.

„Draußen ist es eisig kalt. Der heiße Kakao wird dir guttun und gibt dir Kraft für den Tag“, erklärte ihre Mutter. Sie drückte Christel die Tasse in die Hand. Christel setzte sich an den Tisch und schaute verträumt aus dem Fenster. Sie wohnten im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Breslau. Normalerweise konnte sie von dem Platz aus, auf dem sie saß, das Nachbarhaus und den Baumwipfel einer Buche sehen. Doch jetzt war es stockdunkel draußen. Alles, was sie sehen konnte, war ihr eigenes Spiegelbild. In der Küche war es mollig warm, obwohl auch die Kohle rationiert war. Am liebsten wäre Christel zu Hause geblieben. Allerdings wagte sie nicht einmal, mit diesem Gedanken zu spielen. Ihr Pflichtbewusstsein und vielleicht auch ein wenig die Angst vor ihrem Vater hielten sie davon ab.

„Mutti, machst du mir die Haare? Du bekommst das immer so schön hin“, bat sie ihre Mutter.

„Ja, sicher. Komm, setz dich mal aufrechter hin. Hast du Günter geweckt?“ Ihre Mutter nahm die Bürste aus der Schublade unter dem Küchentisch. Sie fing an, das schulterlange, dunkelblonde Haar ihrer Tochter in gleichmäßigen Strichen zu bürsten.

„Natürlich. Er kommt sicher gleich. Obwohl es ihm wohl lieber wäre, wenn heute Sonntag wäre“, antwortete Christel auf die Frage ihrer Mutter.

„Na, hoffentlich schläft er nicht wieder ein“, erwiderte diese. „Jetzt halt bitte mal still. Du bist eine alte Zappelliese“, tadelte sie, während sie die Haare in Wellen mit kleinen Spängchen zurücksteckte.

„Mutti, erinnerst du dich noch, wie du mir früher immer die Zöpfe geflochten hast? Du wolltest lange nicht, dass ich sie mir schneiden lasse. ‚Nach der Jugendweihe‘, hast du immer gesagt.“

Natürlich erinnerte sich ihre Mutter daran. Sie wollte schon damals nicht wahrhaben, dass ihre Tochter langsam erwachsen wurde. „Du liebe Güte, das ist auch schon wieder eine kleine Ewigkeit her“, stellte sie kopfschüttelnd fest. „Inzwischen bist du 18 Jahre alt. Im März wirst du schon 19. Und nochmal zwei Monate später bist du schon weit weg von uns. Ich darf gar nicht daran denken“, seufzte sie.

„Mutti, fang nicht schon wieder damit an“, sagte Christel genervt. „Es wird mir gutgehen, glaube mir“, versprach sie.

Im Mai würde sie nach Ratibor zum Reichsarbeitsdienst geschickt werden. Christel freute sich darauf. Es lag eine spannende Zeit vor ihr. Das erste Mal in ihrem Leben würde sie allein mit dem Zug fahren. Sie wäre auch das erste Mal getrennt von ihrer Familie, aber das machte ihr nichts aus. Im Gegenteil – es war genau das, was sie an der Sache besonders reizte. Für sie war es der erste Schritt in das Leben einer Erwachsenen. „Autsch, nicht so fest!“, beschwerte sie sich, als ihre Mutter etwas zu stark an ihren Haaren riss. „Du tust mir weh!“

„Ja, schon gut, sei nicht so zimperlich. So schlimm war das nicht“, erwiderte ihre Mutter. „Ich war abgelenkt“, entschuldigte sie sich dann, um ihren Worten etwas die Härte zu nehmen.

„Gott sei Dank bist du keine Frisörin. Das sollte ich mir mal erlauben. Zu fest an den Haaren einer Kundin zu ziehen, nur weil ich in Gedanken bin. Ich glaube, die Tschöppe würde mich aus ihrem Salon werfen, ehe sich die Kundin beschweren könnte“, lachte Christel.

„Ja, sehr richtig. Ich bin keine Frisörin. Aber du schon. Und deswegen kannst du froh sein, dass ich dir die Haare mache und nicht du mir. Also beklage dich gefälligst nicht, mein Fräulein“, schimpfte ihre Mutter gespielt böse.

„Was hat dich denn so abgelenkt, wenn ich fragen darf?“, erkundigte sich Christel neugierig.

„Ich musste daran denken, dass du bald so weit von zu Hause fort sein wirst. Es graut mir davor, dich gehen zu lassen. So viele Fragen gehen mir durch den Kopf. Wie wird es dir dort ergehen? Wird man dich gut behandeln? Wirst du glücklich sein?“ Ihr stiegen die Tränen in die Augen. Es brach ihr das Herz, nicht für Christel da sein zu können, wenn sie von Sorgen oder Ängsten geplagt werden würde und niemanden hätte, dem sie sich anvertrauen könnte.

Christel verdrehte die Augen. „Ach, Mutti. Sei doch nicht so. Du teilst dein Schicksal mit tausend anderen Müttern“, warf sie ihr vor. Schnell schluckte ihre Mutter die Tränen hinunter. „Ja, du hast recht. So muss ich es sehen“, stimmte sie zu. „Jetzt lass dich anschauen“, bat sie und sah in Christels Gesicht. „Hübsch siehst du aus.“

„Vielen Dank, Mutti!“ Christel sprang auf und umarmte ihre Mutter stürmisch.

„Schon gut, gern geschehen“, flüsterte ihre Mutter. „Vergiss bitte nicht, dass wir heute Abend zum Verein müssen. Du weißt, dass Vati heute dran ist, die Männer aus seinem Gesangsverein zu bewirten. Trödle also bitte nach der Arbeit nicht rum und komme rasch nach Hause. Wir gehen dann gemeinsam rüber. Und jetzt mach, dass du ins Bad kommst. Abmarsch!“

Christels Vater war Mitglied im örtlichen Gesangverein und bei Festivitäten musste er hin und wieder das Publikum bedienen. Christel und ihre Mutter halfen ihm, die Getränke auszuschenken und Günter sammelte die leeren Gläser ein.

Christel ging Richtung Badezimmer, blieb aber an der Tür noch einmal stehen und drehte sich um. Plötzlich hatte sie Mitleid mit ihrer Mutter. Sie konnte ja verstehen, dass sie sich sorgte. „Sei nicht traurig, Mutti. Es wird mir gut gehen, glaub mir. Du weißt, dass ich keine Probleme habe, mit neuen Situationen umzugehen und Freundinnen zu finden. So oft, wie wir schon umgezogen sind … Alles wird gut!“ Damit ging sie ins Bad und schloss die Tür hinter sich.

Als sie gewaschen und mit geputzten Zähnen zurückkam, saß Günter bereits am Frühstückstisch. Sie musste lachen, als sie ihren Bruder anschaute. Seine Haare standen ihm in alle Richtungen vom Kopf und seine Augenlider waren noch immer auf Halbmast. Sie strubbelte rasch über seinen Kopf und ging noch einmal in ihr Zimmer, um sich anzukleiden. Nachdem sie ihre Stiefel geschnürt hatte, zog sie sich ihren Wintermantel über, schlang sich den Schal um den Hals und setzte ihre Wollmütze auf. Schnell schlüpfte sie in ihre wollenen Fäustlinge, rief ein kurzes „Auf Wiedersehen!“ über ihre Schulter und verließ die Wohnung. Im Treppenhaus nahm sie immer zwei Stufen auf einmal nach unten. Als sie die Haustüre öffnete, schlug ihr eiskalter Wind entgegen und raubte ihr den Atem. Sie würde schnell laufen müssen, wenn sie nicht steif gefroren im Salon ankommen wollte. Gott sei Dank hatte sie es nicht weit. In etwa zehn Minuten würde sie wieder im Warmen sein.

In der Nacht hatte es geschneit. Der Schnee reichte ihr bis zu den Knien und es war anstrengend, durch die pulvrigen Massen zu stapfen. Der Hausmeister war schon dabei, die Gehwege freizuschaufeln, war aber noch nicht sehr weit gekommen. Er erwiderte ihren Gruß lediglich mit einem kurzen Kopfnicken. Während sie durch die hohen Schneewehen stiefelte, dachte sie über ihre bevorstehende Reise nach. Ratibor lag in Oberschlesien, etwa 170 km von Breslau entfernt nahe der tschechischen Grenze. Die Fahrt mit dem Zug dorthin würde mehrere Stunden dauern. Sie war so aufgeregt. Nur noch drei Monate – sie konnte es kaum abwarten.

Zehn Stunden später fegte Christel die letzten Haare auf. Eine Kollegin hatte sich überraschend krankgemeldet und Christel musste für sie einspringen. Doch so anstrengend der Tag auch gewesen war, er hatte Christel erfüllt. Sie war schon lange nicht mehr so zufrieden. Viele Kundinnen hatten sie gelobt und Christel sog diese Anerkennung in sich auf wie ein Schwamm. Sie ging ins Hinterzimmer, um ihren Mantel zu holen. Ihre Kollegin Maria war eben dabei, ihre Stiefel zu schnüren. „Danke nochmal, Christel, du warst wieder einmal ein Engel. Ohne dich hätte ich das niemals alles geschafft. Dass Greta ausgerechnet heute krank sein musste … Sie hat sich schon am Sonnabend ständig die Nase geputzt. Eigentlich wundert es mich nicht, dass sie jetzt richtig krank ist. Bei den Temperaturen! Das haut ja einen Eisbären um.“

„Da hast du recht. Es wird Zeit, dass Sommer wird“, bestätigte Christel. Sie umarmte Maria kurz zum Abschied und zog schnell Mantel, Schal, Mütze und Handschuhe an. „Ich muss mich beeilen. Mein Vater darf heute mal wieder die ‚Chorknaben‘ bewirten. Ich muss wie immer helfen und bin ziemlich spät dran. Schade, dass es alles nur alte Männer sind …“, sagte sie und verdrehte die Augen. „Adieu, Maria, bis morgen!“ Sie wartete den Gruß von Maria nicht ab und verließ eilig den Salon.

Draußen war es bereits dunkel und der Schnee glitzerte golden im Licht der Straßenlaternen. Die Winterzeit war nichts für Christel. Morgens verließ sie im Dunkeln die Wohnung und abends kehrte sie im Dunkeln zurück. Sie brauchte Licht und Sonne, dann war sie glücklich. Aber bis es wieder so weit war, würde es noch eine ganze Weile dauern. Deswegen Trübsal zu blasen, kam ihr aber nicht in den Sinn. Sie fing an, leise vor sich hin zu singen und je mehr sie sich ihrem Zuhause näherte, desto lauter sang sie.

„Na, heute so fröhlich, Christel?“, rief ihr die Nachbarin von gegenüber zu, die gerade ihren Müll vor die Tür stellte.

„Ja, Frau Schlegel, ich singe mir die Dunkelheit weg.“ Fröhlich winkte sie der alten Dame zu, steckte ihren Hausschlüssel ins Schloss, öffnete die Tür und war eine Sekunde später im Hauseingang verschwunden.

„Du kommst spät“, sagte ihre Mutter leise, aber vorwurfsvoll. „Was war denn los? Du weißt doch, dass Vati auf dich wartet“, raunte sie. „Er hat schon mehrfach nach dir gefragt.“ Ihre Mutter hatte sich ihre Stiefel angezogen und war gerade im Begriff, den Mantel überzuziehen. Christel erschrak. Sie wusste, dass sie spät dran war, hatte es aber verdrängt. Sie war sich bis eben sicher, dass der Grund für ihre Verspätung schlagkräftig genug war, um ihren Vater zu besänftigen. Allerdings bestand die Gefahr, dass sie nicht dazu kam, eine Erklärung vorzubringen. Plötzlich wurde ihr heiß. „Oje, hat er geschimpft?“, fragte sie ängstlich. Das eben noch empfundene Glück und die Freude über den heutigen Tag waren auf einen Schlag zerstört. Sie kannte die Wutausbrüche ihres Vaters und konnte gut darauf verzichten. „Ich habe heute die komplette Kundschaft von Greta übernommen, weil sie sich krankgemeldet hatte. Ich habe so selten mal die Chance, Kundschaft zu bedienen“, erklärte sie in der Hoffnung, ihre Mutter würde ihr wie immer beistehen.

„Ach so. Na – ausgerechnet heute. Nun geh schon, vielleicht hat Vati dich noch nicht gehört“, war der einzige Kommentar ihrer Mutter. Sie schob Christel zur Tür. „Los, beeil dich“, flüsterte sie, „Es ist besser, wenn dich Vati hier nicht mehr sieht. Im Vereinshaus kann er seinem Zorn keinen freien Lauf lassen.“ Doch es war zu spät. Schon stand ihr Vater im Flur und brüllte los: „Wo warst du so lang? Du hast keine Disziplin! Du bist ungehorsam und eigensinnig!“ Mit zwei großen Schritten war er bei Christel. Er holte aus und schlug ihr mit dem Handrücken quer über das Gesicht. Christel zuckte zusammen und schrie auf. Ein scharfer Schmerz schnitt ihr durch die Nase. Tränen schossen ihr in die Augen und die Welt schien sich zu drehen. Warmes Blut lief ihr in den Mund. Es schmeckte nach Eisen. Ihr Vater hatte seine Rechte benutzt – die Hand mit dem Siegelring am Mittelfinger.

„Es wird Zeit, dass du zum Arbeitsdienst kommst!“, brüllte er weiter auf sie ein. „Dort wird man dir schon zeigen, wo es langgeht. Sie werden dir Disziplin und Ordnung beibringen, du ungezogene Göre!“

Christel weinte. Der Tag war so schön und jetzt musste ihr Vater alles kaputt machen. Der Schmerz in ihrer Nase zog sich bis in die Stirn. „Aber Vati, ich musste heute die Kundschaft von Greta übernehmen“, schluchzte sie.

„Still! Kein Wort mehr! Ich will deine lächerlichen Ausreden nicht hören! Ich habe genug von dir!“ In einer Seelenruhe, die nicht zu seinem Ausbruch passen wollte, nahm er den Hut von der Ablage und zog sich seinen Mantel und die Handschuhe an.

„Aber Waldemar, sie kann doch nichts dafür“, versuchte ihre Mutter zu insistieren. „Sie hat nicht getrödelt, sondern gearbeitet.“

„Papperlapapp.“ Ihr Vater wedelte mit der Hand, als könne er die Worte seiner Frau verscheuchen. „Wir vertrödeln hier nur unsere Zeit. Es wird immer später. Sicher sind schon alle Gäste eingetroffen. Hier, wisch dir deine Nase sauber, wie sieht denn das aus?“ Er reichte Christel ein Stofftaschentuch. „Und jetzt hör auf zu heulen und mach, dass du rauskommst.“ Mit diesen Worten öffnete er die Tür und ging.

„Wie sehe ich aus, Mutti? Sieht man was?“, fragte Christel verzweifelt.

„Lass mal sehen. Komm, wir müssen das Blut abwaschen. Gott sei Dank ist deine Lippe nicht aufgeplatzt wie das letzte Mal.“ Ein schwacher Trost. Sie ging in die Küche und kam eine Minute später mit einem feuchten Waschlumpen zurück. Vorsichtig tupfte sie Christel das Blut aus dem Gesicht. „Ach, meine arme Christel.“ Kopfschüttelnd sah ihre Mutter sie an. „Jetzt komm, lass uns gehen, bevor alles noch schlimmer wird.“

Mittwoch, 28. Januar 1942

Christel schlich sich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer, um Günter nicht zu wecken. Es war sehr früh am Morgen und er hatte noch etwas Zeit, bevor er in die Schule musste. Christel wusste, dass er eine unruhige Nacht hinter sich hatte. Vermutlich hatte er schlecht geträumt, denn er wälzte sich in seinem Bett hin und her, was Christel immer wieder aus dem Schlaf gerissen hatte. Als sie mitten in der Nacht aufstand, um nach ihm zu sehen, war er schweißnass. Sie schob es auf seine Träume und versuchte, ihn zu beruhigen. Als sie ihm über das Gesicht streichelte, entspannte er sich und drehte sich auf die Seite, wachte aber nicht auf. Christel war froh, dass er nun Ruhe gefunden hatte. Sie vermutete, dass er endlich tief und traumlos schlief.

Als sie in die Küche kam, saß ihre Mutter bereits am Küchentisch mit einer Tasse heißem Landkaffee vor sich. Mit traurigem Blick schaute sie auf, als sie Christel wahrnahm. „Ach Christel, meine Liebe, du bist schon auf? Komm, setz dich zu mir. Wir müssen nicht reden, ich möchte dich einfach nur spüren. Ein bisschen deine Nähe genießen. Lang geht das ja nicht mehr. Was macht deine Nase? Tut sie noch weh?“ Sie schaute Christel prüfend ins Gesicht. Christel setzte sich neben ihre Mutter und schmiegte ihren Kopf an ihren Oberarm. „Ja, ein bisschen, aber nicht schlimm“, beantwortete sie die Frage. Langsam streichelte sie den Arm ihrer Mutter und sagte: „Ach Mutti, ich kann es nicht ertragen, wenn du so traurig bist. Damit machst du es mir nur schwer, weißt du?“ Es schwang ein leichter Vorwurf in ihrer Stimme mit. „Wo ist denn jetzt dein immer so zuversichtliches Denken? Du versäumst keine Gelegenheit, mir zu sagen, ich solle nie meinen Humor verlieren und immer alles lebensbejahend sehen, aber selber schaffst du es nicht. Du bist doch mein großes Vorbild, Mutti.“ Sie stand auf und nahm sich eine Tasse aus dem Schrank. Sie öffnete die Tür zur Vorratskammer und nahm die Dose mit dem Landkaffee heraus. Während sie sich einen Teelöffel des braunen Pulvers in die Tasse schaufelte, sah sie kurz zu ihrer Mutter hinüber. „Du siehst aus wie drei Tage Regenwetter. Womit kann ich dich aufheitern?“

„Ach was, das wird schon wieder“, versprach ihre Mutter. „Es ist nur alles ein bisschen viel auf einmal. Der Krieg, mein kleines Mädchen, das plötzlich erwachsen ist und wegmuss. Ich weiß nicht, was noch alles kommt, das ist alles.“

„Ach Muttchen, das weiß doch keiner. Und früher wusstest du es auch nicht. Denk doch nur daran, als du auf einmal feststellen musstest, dass du schwanger warst. Da wusstest du auch nicht, was auf dich zukommt.“

„Ja, aber erstens war da kein Krieg und zweitens war ich nicht allein. Ich hatte deinen Vater.“

„Den hast du jetzt auch“, erwiderte Christel. „Und Günter ist ja auch da. Du bist nicht allein, Mutti.“

„Nein, ich nicht. Ich bin auch nicht diejenige, um die ich mir Sorgen mache, Christel.Dubist es. Umdichmache ich mir Sorgen.“

„Ja, ich weiß, Mutti, aber das brauchst du nicht. Außerdem dauert es ja noch drei Monate. Und ich freue mich so sehr auf alles, was kommt. Auf die neuen Kameradinnen und die Morgengymnastik und den Frühappell und die Arbeit. Vielleicht komme ich zu einem Bauern und lerne, wie man Kühe melkt. Ist das nicht aufregend?“ Christel strahlte ihre Mutter an. Es tat Hildegard gut, ihre Tochter so frohgemut und gut gelaunt zu sehen. Das gab ihr die Kraft, die sie brauchte, um die Trennung von ihr zu überstehen. Christel stellte die Tasse in den Spülstein und machte sich auf den Weg zur Arbeit.

Günter wachte schweißgebadet auf. Sein Hals tat ihm weh und er fühlte sich heiß und schwach. Wilde Träume hatten ihn die ganze Nacht geplagt und er wälzte sich von einer Seite auf die andere. Er hatte Durst, fand aber nicht die Kraft, aufzustehen, um in die Küche zu gehen. Er sehnte sich nach einem Glas Wasser. Aus der Küche hörte er seine Mutter nach ihm rufen: „Günter, nun steh endlich auf! Du musst in die Schule!“ Günter antwortete nicht. „Günter!“, rief seine Mutter erneut. Vergeblich. Selbst zum Antworten fühlte er sich zu schwach. Immer wieder dämmerte er weg in einen leichten, unruhigen Schlaf. Wie von fern hörte er plötzlich die Stimme seines Vaters. „Günter, du musst aufstehen. Nun komm schon, Junge. Was ist denn los mit dir? Du hast doch wohl gestern nicht etwa die Reste aus den Gläsern getrunken?“ Waldemar trat an das Bett seines Sohnes, doch Günter nahm kaum Notiz von ihm. „Junge, mach keinen Quatsch!“ Sein Vater fing langsam an, sich Sorgen zu machen. Er tätschelte vorsichtig Günters Wange. „Mein Gott, Hildegard!“, rief er über seine Schulter in Richtung Tür, „Hildegard, komm schnell. Ich glaube, Günter hat Fieber!“ Er beugte sich über das Bett. „Guter Gott, du glühst ja!“ Zärtlich strich er seinem Sohn das schweißnasse Haar aus der Stirn. „Mach dir keine Sorgen, mein Kleiner. Ich hole sofort einen Arzt. Der wird dir helfen.“

Inzwischen war auch Hildegard ans Bett getreten. „Ach, Günterlein. Was hast du denn? Mach mir doch keinen Kummer, Junge!“ Besorgt fühlte sie seine Stirn. „Ich mache dir kalte Wadenwickel. Du hast Fieber, das müssen wir senken“, sagte sie entschieden. „Und du“, richtete sie das Wort an Waldemar, „sieh zu, dass du den Arzt herbekommst. Christel ist schon weg. Ich ahne, dass das nicht nur eine Erkältung ist. Da steckt mehr dahinter.“ Sie sollte recht behalten.

Der Arzt untersuchte Günter gründlich und sagte kopfschüttelnd: „Ich fürchte, ich muss ihn ins Hospital einweisen, Herr Weidner. Wir warten den heutigen Tag und die Nacht ab und sehen, wie er sich morgen fühlt. Mit etwas Glück ist es nur ein kurzes Fieber, aber er gefällt mir nicht. Morgen früh um 09.00 Uhr komme ich wieder. Bis dahin geben Sie ihm hiervon. Eine Tablette jetzt gleich und eine heute Abend. Das ist ein leichtes Schlafmittel. Damit kommt er ein wenig zur Ruhe und es senkt das Fieber. Machen Sie ihm weiterhin kalte Wadenwickel, Frau Weidner, das tut ihm gut und wird ihm helfen“, ordnete er an. „Alles Gute, bis morgen. Heil Hitler.“

„Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Und vielen Dank. Ich begleite Sie hinaus. Heil Hitler.“

Kaum hatte sein Vater mit dem Arzt das Zimmer verlassen, bäumte sich Günter auf. „Mir ist schlecht“, krächzte er, „ich glaube, ich muss mich übergeben.“ Sein Körper verkrampfte sich. Er würgte. Seine Mutter gab ihm schnell die Tagesdecke, die Günter am Vorabend achtlos auf den Boden neben das Bett geworfen hatte, als er sich schlafen legte. „Hier kannst du drauf spucken, wenn du es nicht mehr halten kannst. Ich hole schnell einen Eimer.“ Sie rannte in die Küche. Günter hustete und würgte, doch sein Magen war leer. Das machte die Brechkrämpfe noch schmerzhafter. Keuchend legte er seinen Kopf zurück ins Kissen. Ihm ging es mit jeder Minute schlechter. Seine Mutter kam mit dem Eimer zurück und wollte ihn eben neben das Bett stellen, als Günter erneut würgte. Schnell hob sie ihm den Eimer vor das Gesicht. Gequält erbrach er ein bisschen Galle. Seine Mutter streichelte besorgt seinen Kopf. Plötzlich fing Günter an zu frieren. Er zitterte am ganzen Körper. „Mutti, muss ich sterben?“, fragte er kläglich.

„Nein, mein Junge, so schnell stirbt man nicht. Das ist nur Schüttelfrost, der bringt dich nicht um. Versuch, noch ein bisschen zu schlafen. Hier, nimm die Tablette, die der Arzt dagelassen hat.“ Sie hielt ihm eine Tablette und ein Glas Wasser hin, das sie aus der Küche mitgebracht hatte. Er konnte die Pille kaum schlucken, weil ihm der Hals so weh tat. Aber er würgte sie tapfer mit ein paar kleinen Schlucken Wasser hinunter und kuschelte sich dann tief in seine Zudecke. Seine Mutter stopfte die Decke liebevoll rundherum unter seinem Körper fest, küsste ihn auf die schweißnasse Stirn und verließ leise das Zimmer.

Donnerstag, 29. Januar 1942

Christel war bereits bei der Arbeit, als der Arzt pünktlich um 09.00 Uhr klingelte. Er ging direkt zu Günters Zimmer. „Wie geht es ihm heute, Frau Weidner?“, fragte er Hildegard, die ihm besorgt geöffnet hatte.

„Gar nicht gut, Herr Doktor. Ich mache mir große Sorgen um den Jungen. Er hat gebrochen. Das Fieber ist gestiegen und ihn quält der Schüttelfrost.“ Günter war wach, als der Arzt das Zimmer betrat.

„Wie fühlst du dich, Junge?“, fragte der Doktor.

„Mein Hals tut so weh“, jammerte Günter. „Ich kann nicht richtig schlucken“, ergänzte er.

„Lass mal sehen. Mund auf und Aaaaahhhh“, befahl der Arzt. Der Rachen war tiefrot. Der Arzt tastete die Lymphknoten ab, die deutlich geschwollen waren. „Ja, Frau Weidner, es tut mir leid, aber ich muss Ihren Sohn in die Klinik einweisen. Alles deutet darauf hin, dass er Scharlach hat“, war seine wenig erfreuliche Diagnose. Hildegard erschrak. „Ach du liebe Zeit. Scharlach? Aber – ich dachte, den bekommen nur die ganz Kleinen?“

„Meistens trifft es die Jüngeren, da haben Sie ganz recht, Frau Weidner, aber auch die Älteren sind leider nicht immun dagegen. Ich lasse sofort einen Krankentransport kommen. Es wäre mir recht, wenn Sie mit ihm mitfahren. Haben Sie eine Möglichkeit, Ihren Mann zu erreichen?“, fragte er.

„Er kommt gegen Mittag nach Hause. Er hat Frühschicht. Er kontrolliert im Zug, wissen Sie? Ich lege ihm einen Zettel hin, dann weiß er Bescheid.“ Der Arzt verließ das Zimmer.

Schnell suchte Hildegard einen sauberen Schlafanzug aus dem Schrank, holte ein frisches Handtuch und Waschlappen, schnappte Günters Zahnbürste, Zahnpasta und seinen Kamm und packte alles zusammen in eine Tasche, die sie in den Flur stellte. Sie hatte eben noch Zeit, eine kurze Notiz für ihren Mann zu schreiben, als auch schon der Krankentransporter vor dem Haus hielt. Zwei Sanitäter kamen mit einer Bahre und ließen sich den Weg in Günters Zimmer zeigen. Als sie ihn in den Krankenwagen befördert hatten, stieg sie ebenfalls ein, setzte sich neben ihren Sohn und hielt die ganze Fahrt über seine Hand.

In der Klinik wurde Günter sofort von ihr getrennt und in einen Untersuchungsraum gebracht.

„Sind Sie die Mutter?“, fragte eine Krankenschwester.

„Ja, Weidner. Das ist mein Sohn Günter. Er ist schon 10 Jahre alt. Der Arzt sagt, es sei möglicherweise Scharlach. Ist er dafür nicht zu alt?“ Leider fiel die Antwort der Schwester nicht anders aus als die des Hausarztes. „Nein, Frau Weidner, da muss ich Sie leider enttäuschen. Es trifft oft auch ältere Kinder. Aber noch ist es nicht sicher. Bitte, setzen Sie sich da vorne auf einen der Stühle. Der diensthabende Arzt kommt und spricht mit Ihnen, sobald er seine Untersuchungen abgeschlossen hat.“ Die Schwester zeigte auf eine Stuhlreihe im Krankenhausgang. Hildegard wollte sich nicht setzen. Dafür war sie viel zu aufgeregt. Nervös lief sie den Flur auf und ab. Nach einer halben Stunde öffnete sich die Tür des Untersuchungszimmers und ein kleiner, untersetzter Mann mit Nickelbrille und Hitlerbärtchen kam auf sie zu. „Frau Weidner?“, fragte er. Sofort ging Hildegard ihm entgegen. „Heil Hitler“, grüßte der Arzt. Er hatte eine nasale, relativ hohe Stimme für einen Mann und trotz der widrigen Umstände und ihrer Sorge um Günter hatte Hildegard Mühe, sich ein Lächeln zu verkneifen. „Wir können momentan nichts weiter tun, als abzuwarten, wie sich die Symptome weiterentwickeln. Das Fieber ist noch gestiegen und der Hals ist stark gerötet. Wenn sich bis morgen ein Ausschlag bildet und er diese für Scharlach typische Himbeerzunge bekommt, wissen wir es genau. Wir müssen aber jetzt schon davon ausgehen, dass es sich hier um Scharlach handelt. Er kommt deshalb auf die Isolierstation. Für Sie gibt es hier nichts weiter zu tun. Bitte, gehen Sie nach Hause und kommen Sie morgen wieder. Dann wissen wir mehr.“ Damit ließ er sie stehen und eilte davon. Hildegard blieb nichts anderes übrig, als Günter seinem Schicksal zu überlassen und nach Hause zu fahren. Sie ging zur Haltestelle und fuhr mit der Straßenbahn zurück.

Als sie die Wohnungstüre aufschloss, kam ihr Waldemar entgegen. „Lieber Gott, Hildegard, was ist denn passiert? Was hat unser Junge?“, fragte er besorgt.

„Sie vermuten Scharlach. Ich wurde nach Hause geschickt und soll morgen wiederkommen. Er tut mir so leid. Am liebsten wäre ich bei ihm geblieben.“ Hildegard zog ihren Mantel aus und hängte ihn an die Garderobe.

„Wir können nichts weiter tun. Dann müssen wir eben abwarten. Morgen werde ich mitkommen. Wir gehen so früh wie möglich zu ihm. Am besten nehmen wir die erste Straßenbahn“, versprach Waldemar. Nachdenklich fügte er hinzu: „Wenn es tatsächlich Scharlach ist, wird er nicht so schnell wieder in die Schule gehen können. Dass das ausgerechnet jetzt passieren musste, im ersten Jahr auf der Oberschule. So ein Jammer. Hoffentlich versäumt er nicht zu viel vom Unterricht.“ Hildegard sah ihren Mann vorwurfsvoll an. „Also Waldemar, wirklich. Es interessiert mich im Augenblick kein bisschen, ob er zu viel von der Schule versäumt oder nicht. In erster Linie soll er wieder gesund werden.“

„Das will ich auch. Aber trotzdem ist es wichtig, dass er nicht von der Schule wegbleibt. Die Oberschule ist schon schwer genug. Wenn er zu lange ausfällt, wird er den Anschluss verlieren. Seine Zukunft hängt davon ab.“

„Ja sicher, aber es lässt sich ja nun nicht ändern“, erwiderte Hildegard und ging ins Wohnzimmer. „Gehst du zur Schule und gibst dort Bescheid?“, rief sie ihrem Mann zu, der unentschlossen im Flur stehengeblieben war.

„Ja, ja, ich mache mich sofort auf den Weg“, antwortete er. „Ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft wird mir guttun.“ Mit diesen Worten zog er sich seinen Mantel, Hut und Handschuhe an und verließ die Wohnung.

Sonntag, 03. Mai 1942 – Ratibor

Der Zug hielt mit laut quietschenden Bremsen am Bahnhof in Ratibor. Christel hatte auf der langen Fahrt bereits mit vier weiteren Arbeitsmaiden, wie sie bald genannt werden würden, Freundschaft geschlossen. Bereits bei der Abfahrt des Zuges in Breslau war ihnen klar, dass sie dasselbe Ziel hatten. Fünf junge Frauen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren – und sie alle hatten einen kleinen, braunen Koffer als Gepäck. Christel hatte sie einfach angesprochen und gefragt, ob sie sich nicht zusammensetzen wollten. Sie stieß auf spontane Begeisterung, denn keine der vier hatte große Lust, die weite Strecke ohne Gesellschaft hinter sich zu bringen. Sie waren alle gleichermaßen aufgeregt. Keine wusste, was auf sie zukam. Jede einzelne der jungen Frauen hatte bereits ihre Erfahrungen beim Bund deutscher Mädel gesammelt, aber keine hatte eine wirkliche Vorstellung davon, wie es beim Reichsarbeitsdienst werden würde. Ruth hatte zwar eine ältere Schwester, die schon seit ein paar Monaten beim RAD war und ihr hin und wieder einen Brief schrieb. Aber wer wusste schon, ob die Abläufe in allen Lagern gleich waren. Christel bezweifelte, dass alles so stimmte, wie es Ruth erzählte. Zumindest hoffte sie, dass sich höchstens die Hälfte davon bewahrheiten würde. Wenn man Ruths Schwester glauben wollte, bestand der Reichsarbeitsdienst nur aus Lernen, Drill und harter, körperlicher Arbeit. In der wenigen Zeit, die man frei hatte, musste man seine private Wäsche waschen und konnte sich maximal ein paar Minuten Zeit stehlen, um einen Brief nach Hause zu schreiben. Christel war trotzdem bemüht, ohne Vorurteile ins Lager zu gehen. „Ich glaube nicht, dass es sooooo schlimm wird“, bemerkte sie daher, nachdem Ruth einen Brief ihrer Schwester laut vorgelesen hatte.

„Und ich glaube nicht, dass meine Schwester irgendetwas erfindet. Warum sollte sie das auch tun?“ Ruth war ein wenig eingeschnappt, weil Christel die drastischen Schilderungen ihrer Schwester so gleichgültig abtat. Ihre Schwester musste es schließlich wissen.

„Ich sage ja nicht, dass es nicht stimmt. Ich denke mir nur, dass es jeder für sich anders empfinden wird. Ich persönlich freue mich auf das Landleben. Stellt euch doch nur vor! Die Landluft, das Heu, die Kühe. Vielleicht haben sie Schweine – ich liebe Schweine“, schwärmte Christel. Dora, die bisher noch nicht viel gesagt hatte, meldete sich zu Wort. „Also, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Noch wissen wir ja gar nicht, ob wir überhaupt zu einem Bauern kommen.“ Sie war ein Jahr älter als Christel und einen Kopf kleiner als sie. Ihr blondes Haar hatte sie kurz geschnitten und es lockte sich im Nacken und über den Ohren. Ihre Statur erinnerte Christel an ihre Chefin. Sie war ebenso klein und etwas pummelig. Aber im Gegensatz zur Tschöppe hatte Dora eine sehr angenehme Ausstrahlung.

„Wohin sollten wir denn sonst kommen?“, ließ sich Magdalene hören. Sie wirkte sehr ernst und hatte die ganze Fahrt über noch kein einziges Mal gelacht. Christel hätte gerne gewusst, was ihr passiert sein mochte, dass sie so wenig Fröhlichkeit in sich trug. „Habergrund besteht ja fast nur aus Bauernhöfen“, schob Magdalene noch hinterher.

„Da hast du recht. Es ist naheliegend. Aber im Grunde ist es mir wurscht“, erklärte Christel. „In erster Linie bin ich einfach froh, von zu Hause wegzukommen“, vertraute sie den Mädchen an.

„Warum – warst du denn nicht glücklich zu Hause?“, fragte Magdalene erstaunt. So fröhlich, wie Christel wirkte, konnte sie sich nicht vorstellen, dass es ihr bei ihren Eltern nicht gut gegangen sein könnte.

„Doch, natürlich“, antwortete Christel sofort. „Sehr sogar. Ich komme aus gutem Elternhaus und es fehlte mir an nichts“, beteuerte sie. „Aber mein Vater ist sehr streng. Zumindest zu mir. Und vor allem bin ich heilfroh, nicht mehr in dem Frisörsalon arbeiten zu müssen.“

„Na und? Mein Vater fasst mich auch nicht gerade mit Samthandschuhen an“, warf Paula, die fünfte im Bunde, ein. Sie war groß und schlank. Ihr brünettes Haar war locker nach hinten gekämmt und wurde von einer kleinen braunen Spange gehalten. „Deshalb liebt er mich aber trotzdem.“

„Also, wenn mein Vater mir liebevolle Gefühle entgegenbringt, dann versteht er es meisterhaft, sie zu verbergen. Das könnt ihr mir glauben.“ Christel lachte. „Meinen kleinen Bruder dagegen, den verwöhnt er nach Strich und Faden“, erzählte sie weiter. „Ich nehme ihm das aber nicht übel. Im Gegenteil, ich kann es gut verstehen. Schließlich mache ich es selber nicht anders. Der Kleine ist aber auch einfach zu süß“, schwärmte sie.

„Oh, du hast einen kleinen Bruder? Wie alt ist er denn?“, fragte Paula.

„Am 18. Mai wird er elf“, erzählte Christel. „Und wenn er mich mit seinem treuen Hundeblick anschaut, kann ich nicht anders und muss ihm jeden Wunsch erfüllen. Man kann ihm einfach nicht böse sein, selbst wenn er mal was angestellt hat. Und er stellt oft etwas an, das könnt ihr mir glauben. Der kleine Lausbub erobert alle Herzen im Sturm und wickelt jeden um den Finger.“

„Du scheinst ihn sehr zu mögen“, stellte Ruth fest. „Oh ja, ich liebe ihn über alles“, bestätigte Christel lächelnd.

Als der Zug endgültig zum Stehen kam und der Schaffner die Türe öffnete, kletterten die fünf Mädchen rasch mit ihren Koffern die Stufen hinunter und sprangen auf den Bahnsteig. Dora sah sich auf dem weitestgehend leeren Bahnhof um. „Werden wir nicht abgeholt?“, fragte sie und stellte ihren Koffer ab. „Es ist ganz schön weit ins Lager“, konstatierte sie und wies auf ein Schild, auf dem „RAD Lager 6/53 Lindenhof 12 km“ stand.

„Das ist die erste Lektion, die uns erteilt wird“, bemerkte Magdalene. „Wenn du unsportlich bist, bist du gleich unten durch und schaffst es eh nicht. Dann schicken sie dich wieder weg.“

„Sie hat aber recht“, stimmte Paula in Doras Gejammere ein. „Es ist unglaublich, was man uns da zumutet. Ich bin sportlich, aber so eine weite Strecke und dann noch mit Gepäck … Das ist selbst mir zu viel.“

„Gepäck nennst du das? Wir haben einen kleinen Koffer mit Unterwäsche. Viel mehr hast du sicher auch nicht dabei“, konterte Magdalene.

„Ach i wo! Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Es hätte schlimmer kommen können. Die Sonne scheint, es ist warm und es regnet nicht“, versuchte Christel ihre neuen Kameradinnen zu trösten. „Stellt euch doch nur einmal vor, wir müssten durch Regen auf schlammigen Straßen laufen. Dann seht ihr, wie gut es uns geht, und es fällt euch gleich leichter, ihr werdet sehen.“

„Na gut, dann mal los“, ging Ruth darauf ein. Die Kameradinnen nahmen ihre Koffer und machten sich gemeinsam auf den Weg ins Lager.

Montag, 04. Mai 1942

Wie von fern drang ein schrilles Pfeifen in ihr Bewusstsein und weckte sie aus dem Tiefschlaf. Im ersten Moment wusste sie nicht, wo sie sich befand. Nur ganz allmählich nahm sie die aufgeregten Stimmen der anderen Mädchen um sich herum wahr. Plötzlich fiel es ihr wieder ein. Heute begann ihr „Ehrendienst am deutschen Volke“, wie es so schön hieß. Sie wohnte im Lager 6/53 Lindenhof in der Gegend von Kreuzenort, wo sie mit etwa 50 anderen Arbeitsmaiden untergebracht war.

Christel empfand das Lager als wunderschön. Es bestand aus mehreren zweistöckigen Gebäuden mit den Schlafräumen, die sich die Mädchen jeweils zu sechst teilten, sowie dem Haupthaus nebst Anbau und einigen kleineren Nebengebäuden. In dem Haupthaus befanden sich unter anderem der Speisesaal sowie die Küche und die Büroräume der Lagerführerinnen. Zu ihrer Freude hatte Christel bei der Führung durch das Lager im hinteren Teil des Speisesaals ein Klavier entdeckt. Es gab außerdem einen Aufenthaltsraum, in den man sich zurückziehen konnte, um Briefe zu schreiben oder Radio zu hören. Das Gut Lindenhof war weitläufig und sehr schön mitten im Grünen gelegen. Christel war überzeugt, dass sie sich hier wohlfühlen würde. Sie teilte sich ihr Zimmer mit den anderen vier Mädchen, die sie bereits im Zug kennengelernt hatte, und Gerda, einer unscheinbaren und schüchternen 18-Jährigen, die bereits einen Tag früher angereist war. In dem Raum standen drei Stockbetten nebeneinander. Auf der gegenüberliegenden Seite waren sechs Holzspinde angebracht, in denen die Mädchen ihre Uniformen und private Kleidung unterbringen konnten.

Der Pfiff, der sie geweckt hatte, rief zum Frühsport. Schnell hüpfte Christel von ihrer Pritsche und schlüpfte in ihre kurze Sporthose, zog ihr Sportleibchen über und glitt in die Turnschuhe. Sie hatte kaum Zeit, in Ruhe ihre Schnürsenkel zu binden.

„Beeil dich, Christel, die anderen sind schon alle draußen und stellen sich auf!“, drängte Ruth. Sie schlief in dem Stockbett über Christel und hatte die ganze Nacht vor lauter Aufregung kaum ein Auge zugemacht. Jetzt stand sie neben Christel und wartete ungeduldig auf sie.

Draußen hatten sich die Mädchen bereits in Dreierreihen aufgestellt, um zum gemeinsamen Dauerlauf über die Wiesen aufzubrechen. Christel rechnete damit, von der Kameradschaftsführerin für ihre Verspätung zurechtgewiesen zu werden, doch die Rüge blieb aus. Mit Ruth an ihrer Seite reihte sie sich bei den übrigen Maiden ein und wartete, wie es nun weitergehen würde. Die Führerin musterte die Mädchen kurz, dann rief sie mit nach vorne ausgestrecktem rechtem Arm: „Heil Hitler!“

„Heil Hitler!“, antworteten die Mädchen laut im Chor und 50 Arme schossen nach vorn. Auf Kommando der Führerin setzten sie sich schließlich langsam in Bewegung. Sie liefen ein kurzes Stück auf der breiten Hauptstraße, die sich durch das gesamte Lager schlängelte, um dann in einen lehmigen Feldweg abzubiegen. Weiter ging es über eine weite Wiese und im Bogen zurück. Christel fühlte sich fit. Es lag ihr, sich früh am Morgen zu bewegen. Ruth, die neben ihr lief, empfand das anders. „Oh mein Gott, das halte ich nicht aus. Soll das jetzt jeden Morgen so sein?“, keuchte sie.

„Du musst dich ein bisschen zusammenreißen, Ruth. Heute ist der erste Tag und du jammerst schon. Außerdem laufen wir sicher nicht jeden Morgen. Wahrscheinlich machen wir auch Gymnastik, das ist dann nicht ganz so anstrengend“, versuchte Christel ihre neue Freundin aufzubauen.

„Mir tun noch die Füße weh von gestern. Zwölf Kilometer zu Fuß. Ich bin doch kein Nomade.“ Christel musste über die letzte Bemerkung lachen. Wenn sie ehrlich war, lag ihr das Laufen auch nicht so sehr. Sie fuhr lieber mit dem Fahrrad. Aber sie wusste auch, dass ihr Jammern nicht helfen würde. Also versuchte sie, den Rat ihrer Mutter zu befolgen und immer das Gute zu sehen. „Jammere nicht. Nach dem halben Jahr werden wir so in Form sein, dass uns nichts mehr umwerfen kann“, versprach sie.

Als sie zehn Minuten später wieder vor dem Haupthaus ankamen, fühlte sich Christel frisch und bereit für den Tag.

„Auf, auf, wascht euch, schnell, aber gründlich! Anschließend Betten machen. In zehn Minuten seid ihr bereit zur Inspektion. Beeilt euch!“, befahl die Kameradschaftsführerin lautstark.

Die Mädchen gingen gemeinsam in den Duschraum. Er bestand aus zwei Bereichen. In der Mitte wurde er von einer etwa eineinhalb Meter hohen Wand geteilt, an deren beiden Seiten jeweils zwölf Waschbecken befestigt waren. Links und rechts des Raums gab es jeweils fünf Duschen. An der Wand links der Eingangstür hingen an einem schwarzen Brett Listen, in die man sich eintragen konnte, wenn man die Duschen benützen wollte. Am anderen Ende des Duschraums führte eine Tür in den Bereich mit den Klosetts. Da nicht genügend Waschbecken für alle verfügbar waren, mussten sich die Mädchen aufteilen. Während sich die Hälfte rasch den Schweiß von den Körpern wusch, gingen die anderen zuerst auf ihre Zimmer, um die Betten zu machen. Sie konnten sich erst anschließend ein wenig erfrischen.

Nachdem sich Christel und Ruth die kornblumenblauen Kleider angezogen hatten, beeilten sie sich, die Betten herzurichten. Nun standen sie mit klopfendem Herzen neben ihren Pritschen und warteten auf das Urteil der Führerin, die ohne anzuklopfen den Raum betrat. „Wollt ihr mich auf den Arm nehmen?“, schrie sie. „Das nennt ihr sauber und ordentlich?“ Sie zeigte auf das Bett von Ruth und riss das Laken heraus. „Zackig und eckig, nicht rund und wellig. Das machst du nochmal. Und diesmal akkurat!“, schimpfte sie und sah mit strengem Blick auf Ruth hinab. Obwohl Ruth selbst schon recht groß war, überragte die Führerin sie um eine Kopflänge. Sie wirkte sehr einschüchternd in ihrer Uniform. „Die anderen auf zum Fahnenappell“, rief sie, drehte sich auf dem Absatz um und machte sich auf den Weg in die übrigen Schlafzimmer. Das verschaffte Ruth Zeit, ihr Bett noch einmal neu zu machen.

„Komm, ich helfe dir, dann geht es schneller“, bot Christel an. „Hast du das nicht beim BdM gelernt?“

„Nein, dort war ich nur mittwochs und sonnabends, da musste ich keine Betten machen.“

„Ja, so war es bei mir auch. Aber mein Vater hat dafür gesorgt, dass ich gut vorbereitet herkomme. Seit meine Eltern der Partei beigetreten sind, legt er noch mehr Wert auf Disziplin und Ordnung. Besonders bei mir“, seufzte Christel. „Allerdings muss ich zugeben, dass es mir jetzt zugutekommt. Er wollte sicher nur mein Bestes. Leider habe ich das nie so empfunden, aber so langsam leuchtet mir ein, dass er mir das Leben damit nicht schwerer, sondern eher leichter machen wollte. Zumindest hoffe ich das“, sagte sie lächelnd. In Gedanken schickte sie ein herzliches Dankeschön zu ihm nach Breslau. Es war eben doch alles gut für irgendetwas – auch seine Strenge, befand sie.

Als sie damit fertig waren, das Bett von Ruth fein säuberlich und akkurat zu richten, schnappten sie sich vorsichtshalber ihre Schürzen und Kopftücher und gingen nach draußen. Sie hatten keine Ahnung, wie es weitergehen würde. Noch waren die Abläufe ungewohnt und zum Teil auch relativ unbekannt. Der Tagesablauf war klar strukturiert und folgte einem strengen Stundenplan. Der wurde ihnen zwar bei ihrer Ankunft im Lager ausgehändigt, es blieb ihnen aber bisher noch keine Zeit, alles auswendig zu lernen. Als sie am Vorabend gemeinsam im Zimmer waren, hatten sie sich darauf geeinigt, wer sich was genau einprägen sollte. So wusste immer eine der Kameradinnen, was als Nächstes zu tun war und welche Kleidung dazu vorgeschrieben wurde, und teilte es den anderen mit. Sie wollten jegliches Chaos vermeiden. Im Laufe der Zeit würde sich bestimmt eine gewisse Routine einstellen. Bald würde jede wissen, was zu tun war und welche Kleidung wann getragen werden musste. Aber bis dahin waren sie aufeinander angewiesen.

Zusammen gingen sie nach draußen zum Fahnenappell. Dort hatten sich schon beinahe alle Mädchen eingefunden und einen großen Kreis um den hohen Fahnenmast gebildet. Als auch die letzten Maiden eintrafen, rief die Kameradschaftsführerin den Hitlergruß und begann, die Fahne zu hissen. Die Arbeitsmaiden standen ehrfurchtsvoll um den Mast herum. Wie von unsichtbarer Hand gelenkt streckten alle nahezu gleichzeitig ihren rechten Arm zum deutschen Gruß und fingen an zu singen:

„Deutschland, Deutschland über alles

Über alles in der Welt,

Wenn es stets zu Schutz und Trutze

Brüderlich zusammenhält,

Von der Maas bis an die Memel,

Von der Etsch bis an den Belt –

Deutschland, Deutschland über alles,

Über alles in der Welt.

Die Fahnen hoch, die Reihen fest geschlossen …“

Es war ein ergreifender Moment. Christel bekam eine Gänsehaut und blinzelte die Tränen weg, die ihr plötzlich in die Augen stiegen. Sie schämte sich ein wenig für die Rührung, die auf einmal Besitz von ihr nahm. Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete sie die Kameradinnen neben ihr und erkannte, dass es ihnen genauso zu gehen schien. Es tat ihr gut, das zu sehen, und sie schloss kurz die Augen. Auch wenn sechs anstrengende Monate vor ihr lagen, freute sie sich darauf. Der Zusammenhalt und die Kameradschaft, die sie schon nach so kurzer Zeit mit den Mädchen verband, waren so überwältigend, dass sie vor nichts mehr Angst hatte. Sie meinte, der glücklichste Mensch der Welt zu sein. Vor ihr lag der Sommer und mit ihm der Eintritt in die Welt der Erwachsenen.

Nach dem Fahnenappell verteilten sich die Mädchen und suchten den Speisesaal auf, wo ein reichliches Frühstück auf sie wartete. Christel freute sich, als sie Brot, Butter und Marmelade auf den Tischen entdeckte. Schnell setzte sie sich und schmierte sich hungrig ein Butterbrot.

Frisch gestärkt banden sie sich anschließend ihre Schürzen und ihre mohnroten Kopftücher um und nahmen Aufstellung für die Arbeitseinteilung. Die Situation hatte etwas Komisches. Die beiden Führerinnen standen vor den Mädchen und versuchten, möglichst autoritär zu wirken, was ihnen aber nicht komplett gelang. Grund dafür war Aja, der Lagerhund. Er war ein kleiner Foxterrier mit beige-braunem Fell und hüpfte aufgeregt zwischen der Kameradschafts- und der Jungführerin hin und her. Er sprang an ihnen hoch und versuchte, ihnen die Hand zu lecken. Das lockerte die Atmosphäre deutlich auf. Christel konnte sich nur mühsam ein Lachen verkneifen. Sie wollte nicht respektlos wirken und war krampfhaft bemüht, ihre Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. Sie biss sich auf die Unterlippe und atmete langsam ein und aus – ein und aus. Ganz allmählich entspannte sie sich und war froh, als die Jungführerin schließlich Aja am Halsband schnappte und in den Wasch- und Bügelraum sperrte, der sich in einem kleinen Nebengebäude neben dem Haupthaus befand.

Christel wurde gemeinsam mit ihren fünf Zimmerkameradinnen auf einem Bauernhof eingeteilt. Die übrigen Maiden bekamen in Gruppen oder auch einzeln auf anderen Höfen und in kinderreichen Familien ihren Platz zugewiesen. Die sechs Mädchen schnappten sich ihre Fahrräder und machten sich gemeinsam auf den Weg zum Außendienst. Ursprünglich sollten sie nicht gleich am ersten Tag zu den Bauern gehen, sondern die ersten Wochen im Lager verbringen und über die Abläufe und Pflichten, die sie beim Reichsarbeitsdienst hatten, unterrichtet werden. Aber die Bauern hatten die Hilfe der Maiden dringend nötig und es waren wichtige Arbeiten, die dort für den Führer und das Volk verrichtet werden mussten. Daher bekamen sie nur eine kurze Einweisung und wurden sofort in den Außendienst geschickt.

Ruth war verzweifelt. „Ich hatte so gehofft, ich komme in eine kinderreiche Familie, um dort den Nachwuchs zu versorgen oder im Haushalt zu helfen. Ich habe absolut keine Lust auf Landarbeit. Wer weiß, was uns dort erwartet“, sagte Ruth, während sie keuchend neben Christel her radelte. „Wenn ich daran denke, was mir meine Schwester alles geschrieben hat. Die Arbeit auf dem Bauernhof muss schrecklich anstrengend sein. Mich graust es extrem davor, muss ich zugeben.“

„Ach i wo! Lass dich doch nicht so von deiner Schwester beeinflussen. Es muss gar nicht sein, dass du dieselben Aufgaben bekommst wie sie. Und wenn, dann empfindest du vielleicht alles gar nicht so schlimm. Jeder Mensch ist anders. Jetzt sieh doch mal das Gute daran und freue dich auf die neuen Erfahrungen, die du machen kannst. Du lernst schließlich fürs Leben und was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker“, erwiderte Christel. „Also – Zähne zusammenbeißen und durch, du schaffst das!“

„Manchmal gehst du mir ganz schön auf die Nerven mit deiner ach so großartigen Einstellung“, sagte Ruth nicht unfreundlich. „Aber ich mag dich trotzdem.“

Nach ein paar Kilometern sahen sie schon von Weitem das Gehöft, auf dem sie voraussichtlich das nächste halbe Jahr den Großteil ihrer Tage verbringen würden. Eine lehmige Straße, breit genug für einen Ochsenkarren, führte geradewegs auf eine große, gemauerte Scheune zu. Links und rechts wurde der Weg von dichten Lattenzäunen gesäumt. Weiße und braune Ziegen schoben neugierig ihre Nasen zwischen die Planken. Sie meckerten laut, wohl in der Hoffnung, von den Neuankömmlingen gefüttert oder wenigstens gestreichelt zu werden. Das Ende der Straße war mit einem Holzgatter versehen, das einen kleinen Spalt offenstand. Christel nahm dahinter auf der linken Seite ein größeres Gebäude mit weiß getünchten Mauern wahr – das Haupt- bzw. Wohnhaus der Bauernfamilie, nahm Christel an.

Sie versuchte, nicht durch die Pferdeäpfel zu fahren, die über den ganzen Weg verstreut lagen. Sie hatte keine Lust, am Abend noch ihr Fahrrad zu putzen. Das würde sie aber tun müssen, wenn sie nicht aufpasste. Wenn die Kameradschaftsführerin zum Fahrradappell rufen würde, hätte sie sonst schlechte Karten. Als sie an dem Holzgatter ankamen, das ihnen den Weg versperrte, stiegen sie von ihren Rädern und sahen sich um. Christel liebte den Geruch von Kuhmist, der ihr in die Nase drang. Tief atmete sie ein und genoss diesen für sie ungewohnten Duft. Das Landleben würde ihr gefallen, dessen war sie sich sicher.

Im Hof entdeckte sie einen jungen Knecht, der gerade im Begriff war, drei Arbeitspferde vor einen Kartoffelwagen zu spannen. Christel schätzte ihn auf Mitte 20. Er war nicht besonders groß, vielleicht 1,70 Meter und schlank. „Heil Hitler!“, grüßte Christel freundlich und öffnete mit der linken Hand das Gatter, während sie mit der rechten versuchte, das Fahrrad am Umkippen zu hindern.

„Heil Hitler!“, erwiderte der Junge den Gruß, während er sich zu ihr umdrehte. Er hatte kurzgeschnittenes, braunes Haar und die blauesten Augen, die Christel je gesehen hatte. Für ein paar Sekunden sahen sie sich an und hielten den Blick fest. Christel spürte, wie ihr die Röte in die Wangen stieg. Der junge Mann gefiel ihr auf Anhieb und es verschlug ihr ein wenig den Atem, als sich ihre Blicke begegneten. Verlegen senkte sie die Lider, weil sie nicht wusste, wohin sie schauen sollte. Plötzlich verunsichert war sie dankbar, dass sie sich an dem Lenker ihres Rades festhalten konnte. Sonst hätte sie womöglich angefangen, nervös mit den Händen zu spielen. Es war ihr schon peinlich genug, dass der junge Mann sie so verlegen machte und er das zu allem Überfluss auch noch zu bemerken schien.

„Sie sind sicher die neuen Arbeitsmaiden, die vom Lager Lindenhof geschickt werden, richtig? Sie werden schon sehnsüchtig erwartet.“ Der Junge lächelte sie an und kam ihr entgegen. Er half ihr, das Gatter so weit zu öffnen, dass sie bequem mit dem Fahrrad durchkonnte. Die fünf anderen Mädchen stellten ihre Räder vor dem Gatter an den Lattenzäunen auf der linken Seite ab und folgten ihr in den Hof. „Ich bin übrigens der Hans“, fügte der Knecht hinzu und streckte Christel die Hand entgegen.

„Oh, Entschuldigung, wie unhöflich von mir. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Christa, aber alle nennen mich Christel.“ Sie nahm seine Hand und schüttelte sie. Dann drehte sie sich zu ihren Kameradinnen um. Nacheinander zeigte sie mit dem Finger auf die Mädchen: „Und das sind Ruth, Dora, Paula, Magdalene und Gerda.“

„Angenehm“, antwortete Hans. Christel sah ihm an, dass er sich keinen der Namen merken konnte. Es entstand eine kleine Pause, in der keiner so recht wusste, was er sagen sollte. Krampfhaft suchte sie nach Worten. „Arbeiten Sie hier?“, fragte sie schließlich. ‚Oje, was für eine blöde Frage‘, dachte sie im selben Moment, ‚an Peinlichkeit ist das kaum noch zu übertreffen.‘ „Ich meine, wohnen Sie hier?“, schob sie verlegen nach. Ihre Kameradinnen fingen an zu kichern. Am besten sagte sie jetzt gar nichts mehr, sie machte die Situation nur noch schlimmer. Wenn das überhaupt ging, wurde ihr Gesicht noch röter. Hans lachte: „Ja, ich arbeite hier und ja, ich wohne auch hier. Meinen Eltern gehört der Hof. Ich habe eine UK-Stellung, falls du dich wunderst, warum ich nicht an der Front bin.“ Er nickte zum Haus. „Macht euch kurz bemerkbar, dass ihr hier seid. In der Zwischenzeit habe ich die Pferde angeschirrt, dann kommt eine von euch gleich mit aufs Feld. Sie muss bei der Einsaat der Kartoffeln helfen. Es wird höchste Zeit, dass sie in die Erde kommen.“ Damit machte er sich wieder an die Arbeit und drehte Christel und ihren Freundinnen den Rücken zu. Christel war nicht entgangen, dass er sie plötzlich geduzt hatte. ‚Er hält mich bestimmt für ein einfältiges, junges Ding‘, dachte sie. ‚So ein Mist. Das war ja ein schöner Anfang. Warum habe ich mich nur so vorgedrängt?‘, fragte sie sich im Stillen. Sie hätte Ruth oder Dora den Vortritt lassen sollen.

Sie wollte gerade auf die Eingangstür des Wohnhauses zugehen, als diese sich öffnete und die Bäuerin hinaustrat. „Na, da seid ihr ja. Herzlich willkommen. Ich bin Elfriede Woitschek, Ihr könnt gern Friedl zu mir sagen, wie alle andern auch.“ Die Bäuerin war einen Kopf kleiner als Christel und hatte einen beachtlichen Körperumfang. Ihr Gesicht war freundlich und sie trug ein schweres, graues Leinenkleid mit einer schmutzigen Schürze. Um den Kopf hatte sie ein dunkelblaues Tuch gebunden. „Stell dein Rad vor das Gatter zu den anderen“, forderte sie Christel auf. „Hat eine von euch Erfahrung in der Landwirtschaft?“, fragte sie in die Runde. Als keines der Mädchen antwortete, fragte sie: „Hat eine von euch schon mal beim Kartoffelsetzen geholfen?“ Wieder schauten alle sie nur mit großen Augen an. Die Bäuerin stöhnte auf. „Also gut. Du, du, du und du, ihr geht mit meiner Schwester. Sie wird euch in eure Aufgaben einweisen.“ Sie deutete mit dem Finger auf Dora, Paula, Magdalene und Gerda und nickte zu einer großen, kräftigen Frau, die neben dem Scheunentor stand. „Du gehst ins Haus und gehst der Küchenmagd zur Hand“, wies sie Ruth an. Ruth quittierte den Befehl mit einem freudigen Aufschrei. Die Erleichterung war ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Schließlich wandte sich die Bäuerin Christel zu: „Du gehst mit uns aufs Feld und hilfst, die Kartoffeln zu setzen. Die Kartoffelschürzen hängen an Haken neben dem Scheunentor. Nimm dir eine und binde sie dir um. Ich erkläre dir unterwegs, was zu tun ist. Es muss schnell gehen. Die Kartoffeln müssen heute alle in den Boden“, verkündete die Bäuerin mit einem Nicken in Richtung Kartoffelwagen.

‚Hier hält man sich nicht mit unnötigen Höflichkeiten auf‘, stellte Christel insgeheim fest. ‚Das Landleben unterscheidet sich eben auch in unwesentlichen Punkten deutlich von dem Leben in der Stadt.‘

Friedl bedeutete Christel, auf den Wagen zu klettern. Christel wusste nicht recht, wohin sie treten sollte. Der Karren war randvoll mit Kartoffelsäcken. Friedl lachte amüsiert auf, als sie Christel dabei beobachtete, wie sie ungeschickt versuchte, sich irgendwo hinzusetzen. Sie hatte Angst, die Kartoffeln zu verletzen. Zwar waren sie durch die Säcke einigermaßen geschützt, aber man konnte ja nie wissen.

„Nur keine Scheu, einfach drauf“, forderte Friedl sie auf und stieg selbst behände auf den Wagen. Damit hatte Christel nicht gerechnet. Sie ging davon aus, dass die Bäuerin sich vorne zu Hans auf den Kutschbock setzen würde. Sie war angenehm überrascht, als sie sich stattdessen ihr gegenüber auf den Kartoffeln niederließ. Verstohlen musterte sie die Bäuerin durch ihre halb gesenkten Lider. Vermutlich war sie jünger, als es zunächst den Anschein gehabt hatte. Ihre Gesichtshaut war glatt und ihr Alter ließ sich unmöglich schätzen.

„Du schläfst jetzt aber nit ein, Mädel“, sagte die Bäuerin mit einem kritischen Blick auf Christel.

„Oh, nein, nein“, beteuerte sie. „Natürlich nicht. Sie wollten mir doch erklären, was ich zu tun habe. Ich bin ganz Ohr.“

„Was bist?“, fragte die Bäuerin verdutzt. Christel lachte. „Ganz Ohr – ich will damit sagen, dass ich bereit bin, Ihnen aufmerksam zuzuhören“, erklärte sie höflich. Die Bäuerin schüttelte verständnislos den Kopf über das Stadtmädchen. „Also, hör gut zu. Ich erkläre dir das nur einmal.“ Friedl hob den Zeigefinger. „Erst mal musst du die Schürze raufbinden. Schau, die beiden Enden werden einfach hochgeklappt und hier eingehängt, siehst du? So.“ Sie nahm jeweils eine Ecke ihrer eigenen Schürze und band sie nach oben. Christel machte es ihr sofort nach. Sie war erstaunt, wie einfach das ging.

„Und jetzt zu deiner Arbeit. Das Feld ist fertig vorbereitet und gepflügt. Alles, was du zu tun hast, ist, die Kartoffeln in die Gräben zu legen und mit dem Fuß anzudrücken. Nicht zu fest, aber auch nicht zu leicht. Das ist sehr wichtig, damit sie gute und gesunde Wurzeln bilden können. Der Abstand zwischen den Kartoffeln muss immer ungefähr 30 cm betragen“, erklärte die Bäuerin. „Hast du alles verstanden?“, fragte sie zur Sicherheit.

„Jawoll, ich habe alles verstanden“, bestätigte Christel und salutierte spaßhalber. Das brachte ihr ein weiteres Kopfschütteln der Bäuerin ein.

Als sie auf dem Feld ankamen, war Christel voller Tatendrang. Friedl hatte ihr erklärt, dass sie möglichst viele Saatkartoffeln in ihre Schürze laden sollte, um nicht zu viel Zeit mit dem Nachfüllen zu verschwenden. Hans stellte den Kartoffelwagen an den Feldrain und spannte das Gerät ein, mit dem er die eingelegten Kartoffeln hinterher flach mit Erde bedecken würde. Währenddessen lud sich Christel leise summend die Kartoffelschürze voll und gemeinsam mit der Bäuerin ging sie die aufgepflügten Feldreihen entlang. Christel musste sich an das Gewicht der Kartoffeln vor ihrem Bauch gewöhnen. Es war alles sehr ungewohnt, aber bald hatte sie ihren eigenen Rhythmus beim Einwerfen der Kartoffeln gefunden. Anfangs noch übervorsichtig, drückte sie schon nach ein paar Reihen die Erdäpfel beherzt mit dem Fuß fest. Die Arbeit war zwar anstrengend, machte ihr aber Spaß, weil sie nicht viel dabei denken musste. Nach einer halben Stunde wurde ihr die Arbeit zu eintönig. Um für ein wenig Abwechslung zu sorgen, fing sie an zu singen:„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt.“Die Bäuerin, die schweigend in der Reihe neben Christel herlief und ebenfalls Kartoffeln einwarf, hob den Kopf. „Sie singt bei der Arbeit“, stellte sie nüchtern fest und schüttelte zum dritten Mal an diesem Tag den Kopf über das Stadtmädchen, das so ganz anders war als alle, die bisher auf ihrem Hof eingeteilt waren – doch diesmal mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Hans folgte ihnen mit den Arbeitspferden. Er konnte seine Blicke nicht von Christel lassen. Sie kamen mit ihrer Arbeit zügig voran. Nach knapp fünf Stunden eintöniger, aber anstrengender Arbeit hatten sie mehr als die Hälfte der Saatkartoffeln in die Erde eingebracht und freuten sich auf eine Pause. Die Bäuerin hatte ein paar Scheiben Brot mit Butter gerichtet und so setzten sie sich zu dritt auf den Kartoffelwagen und ließen sich die Butterbrote schmecken. Gesprochen wurde nicht viel. Jeder hing seinen Gedanken nach und war froh, nicht reden zu müssen. Nach 15 Minuten Pause machten sie sich wieder an die Arbeit.

Nach weiteren drei Stunden machten sie Feierabend und fuhren zurück auf den Hof. Dort wurden sie bereits von Christels Kameradinnen erwartet. Christel verabschiedete sich von der Bäuerin und von Hans und ging auf die Mädchen zu.

„Na, wie war’s?“, fragte Ruth. Sie hatte einen mitleidigen Blick aufgesetzt. „Du Arme! Ich dachte, mir bleibt gleich das Herz stehen, als Friedl die Einteilung vornahm. Kartoffeln setzen – Schreck lass nach! Das wäre das Letzte, was ich hätte machen wollen. War es arg schlimm?“

Christel lachte. „Nein, das fand ich nicht. Dank der Schürze musste ich mich nicht einmal bücken. Zwar haben die Kartoffeln ein ganz schönes Gewicht, aber man kann sie bequem während dem Vorwärtsgehen einwerfen und gleich mit dem Fuß ein wenig andrücken. Also zwei Arbeitsgänge in einem, wenn man es geschickt anstellt.“

„Für mich wäre das trotzdem nichts. Ich hatte echt Glück. Ich habe in der Küche und im Haushalt geholfen. Aber kaputt bin ich jetzt trotzdem.“

„Na also, siehst du? Ich hab’s dir ja gleich gesagt. Es kommt meistens anders, als man befürchtet. Deine Schwester hat dich unnötig verrückt gemacht. Das ganze Schwarzsehen hat dir nur den Schlaf geraubt und geändert hätte es so oder so nichts“, bemerkte sie achselzuckend.

„Und wie war euer Tag? Was habt ihr getan?“, fragte Ruth die anderen.

„Wir haben die Gänse auf die Weide getrieben und dann den Stall ausgemistet. Und Eier im Hühnerstall eingesammelt und das ganze Vogelvieh gefüttert“, antwortete Gerda. Christel staunte. Gerda, die normalerweise eher schüchtern und zurückhaltend war, wirkte wie ausgewechselt. ‚Das Landleben scheint ihr ebenso gut zu tun wie mir‘, dachte Christel bei sich.

Es war vier Uhr, als die sechs wieder im Lager ankamen. Sie hatten nur wenig Zeit, um sich auszuruhen, bevor der theoretische Unterricht begann. Christel nahm Ruth bei der Hand und zog sie zu den Waschräumen. „Komm, wir machen uns ein wenig frisch und ziehen gleich unsere Uniformen an, einverstanden?“ Sie fühlte sich schmutzig. Das Kleid klebte an ihrer Haut und ihre Hände waren verschmiert.