Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

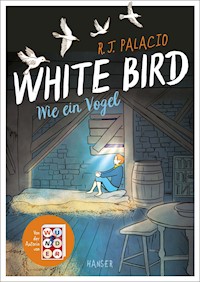

Die Geschichte einer wunderbaren Rettung – nach "Wunder" endlich ein neuer Roman der Bestseller-Autorin R.J. Palacio. Auch als Kinofilm. Sara verlebt eine glückliche Kindheit im Frankreich der 30er-Jahre – bis die Nazis ihr Land besetzen. Eines kalten Tages im April 1943 muss das jüdische Mädchen vor den heranrückenden deutschen Soldaten fliehen und wird dabei von ihren Eltern getrennt. Ihr Mitschüler Julien, den Sara bisher stets wegen seiner Behinderung gehänselt hat, findet sie. Allen Gefahren zum Trotz verstecken er und seine Familie Sara viele Monate lang. Doch die Handlanger der deutschen Besatzer kommen ihnen auf die Spur ... Eindrucksvoll erzählt R.J. Palacio eine Geschichte von Krieg und Liebe, vor allem aber von der Kraft der Menschlichkeit in düsteren Zeiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Die Geschichte einer wunderbaren Rettung — nach »Wunder« endlich ein neuer Roman der Bestseller-Autorin R.J. Palacio. Bald auch im Kino!Sara verlebt eine glückliche Kindheit im Frankreich der 30er-Jahre — bis die Nazis ihr Land besetzen. Eines kalten Tages im April 1943 muss das jüdische Mädchen vor den heranrückenden deutschen Soldaten fliehen und wird dabei von ihren Eltern getrennt. Ihr Mitschüler Julien, den Sara bisher stets wegen seiner Behinderung gehänselt hat, findet sie. Allen Gefahren zum Trotz, verstecken er und seine Familie Sara viele Monate lang. Doch die Handlanger der deutschen Besatzer kommen ihnen auf die Spur ... Eindrucksvoll erzählt R.J. Palacio eine Geschichte von Krieg und Liebe, vor allem aber von der Kraft der Menschlichkeit in düsteren Zeiten.

R. J. Palacio

Erica S. Perl

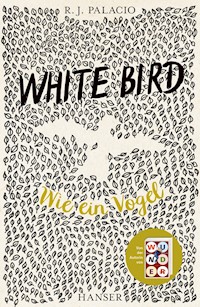

White Bird

Wie ein Vogel

Aus dem Englischen von André Mumot

Hanser

Für Mollie, ihre Vorfahren und ihre Nachkommen

R. J. P.

Für alle, die ihre Flügel ausbreiten, anderen Schutz geben und Richtung Frieden fliegen

E. S. P.

Sie sind die Kinder. Sie spielen ihre Spiele.

Haben einen Kreis geschlagen auf einer Landkarte der Zeit, sind hineingesprungen, haben die Kompassnadel angehoben und gelacht.

Ich werde dir eine orangefarbene Katze schenken, und ein Schwein, das Mandarine heißt.

Der Vogel der Freude schlägt mit den Flügeln gegen undurchsichtiges Glas.

Da ist ein weißer Vogel, oben im Wipfel des Baums.

Sie lassen ihre Spiele zurück, und sie ziehen vorbei.

Muriel Rukeyser, Fourth Elegy: The Refugees

Prolog

Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.

George Santayana

Gegenwart

»Julian, keine Handyspiele mehr. Mach deine Hausaufgaben.«

Julians Blick blieb starr auf das Display seines Smartphones gerichtet. »Ich mache Hausaufgaben«, erwiderte er. »Ich spreche für mein Schulprojekt mit Grandmère. Über FaceTime.«

Julians Mutter hob eine Augenbraue. Ihr Sohn rief seine Großmutter nur selten an, und von einem Schulprojekt hörte sie zum ersten Mal. Kurz kam ihr in den Sinn, nachzuschauen, ob Julian ihr bloß etwas vormachte. Aber dann hörte sie, wie es am anderen Ende der Leitung klingelte, also verließ sie den Raum und schloss die Tür.

Das Telefon klingelte weiter, und Julian wollte schon wieder auflegen und ein neues Handyspiel starten, als er schließlich doch noch eine vertraute Stimme hörte.

»Allô? Allô?«

Ein Gesicht schob sich ins Display. Es war tatsächlich Grandmère. Julians Großmutter schien sich kaum zu verändern, während sie älter wurde. Für sie war es eine Frage des Stolzes: Leuchtender Lippenstift und elegante Kleidung verrieten der Welt, dass man weiterhin mit ihr zu rechnen hatte. Ebenso wie ihre Angewohnheit, unumwunden zu sagen, was sie dachte. Sie war eine Frau mit festen Überzeugungen.

»Hey, Grandmère«, erwiderte Julian.

»Allô?«, ertönte als Antwort. »Allô? Julian, bist das du?«

Natürlich wusste sie, dass es nur Julian sein konnte — niemand sonst nannte sie Grandmère. Für den Rest der Welt war sie Madame Albans oder Sara. Frustriert tippte sie auf dem Display herum, da sie ihren Enkel offenbar hören, aber nicht sehen konnte. Obwohl sie sich so sehr bemühte, schien die Technik immer neue Wege zu finden, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Manchmal beendete das unabsichtliche Drücken einer Taste plötzlich ihre Gespräche. Oder es hörte sich an, als käme ihre Stimme aus der Tiefe eines Brunnens. Wirklich überraschend war das natürlich nicht, wenn der Anrufer, wie Julian, in New York City lebte. Schließlich lag ein ganzer Ozean zwischen seinem Zuhause und ihrer Wohnung in Paris.

»Grandmère, du musst direkt ins Telefon schauen!«, erklärte ihr Julian. »Und setz deine Brille auf!«

Pflichtschuldig gehorchte sie und wurde mit dem Anblick der schönen braunen Augen ihres Enkels belohnt. Zumindest mit einem davon. Der Junge musste sich dringend die Haare schneiden lassen: Julians Pony hing ihm bis über die Augenbrauen und verdeckte sein hübsches junges Gesicht. Wären sie im selben Raum gewesen, hätte sie womöglich die Hand ausgestreckt und die Haare hinter sein Ohr gestrichen. Womöglich hätte sie ihn sogar für ein rasches Nachschneiden mit zu Marcel, ihrem Friseur, genommen. Doch da so viele Kilometer zwischen ihnen lagen, entschied sie, den Mopp auf seinem Kopf zu ignorieren. Stattdessen konzentrierte sie sich lieber darauf, dass ihr Enkel sie überhaupt anrief — eine seltene Freude.

»Ah! Da bist du ja«, sagte sie gut gelaunt. »Jetzt kann ich dich sehen. Allô, mon cher. Wie geht es dir? Wie ist es auf deiner neuen Schule?«

In dieser Frage schwang einiges mit. Julian hatte erst vor Kurzem die Schule gewechselt, und die Gründe dafür sprachen nicht gerade für ihn. Die Idee war, ihm die Chance auf einen echten Neuanfang zu geben. Ob das wirklich funktionieren würde, lag allerdings zum großen Teil in Julians eigenen Händen, und das wussten sie beide.

»Es ist okay. Es gefällt mir«, sagte er. »Ich meine, ich vermisse die Beecher Prep und das alles. Aber ich habe immer noch ein ziemlich schlechtes Gewissen wegen … na ja, du weißt schon …« Für einen Moment wandte er den Blick ab, als versuche er, die richtigen Worte zu finden. Vielleicht verlor er sich aber auch in einer Erinnerung.

»Wegen ein paar von den Sachen, die ich gemacht habe«, sagte er schließlich.

Seine Großmutter spürte, wie ihr das Herz aufging. Sie hatte von ihrem Sohn und dessen Frau so einiges über das katastrophale fünfte Schuljahr ihres Enkels erfahren — aber beide neigten dazu, die Schuld bei anderen zu suchen. Sie hatten behauptet, es hätte gewisse Vorfälle gegeben — alles nur Missverständnisse im Grunde. Die Schule hätte mehrere Schüler mit einem blauen Auge davonkommen lassen, nur Julian nicht. Erst bei einem Familienurlaub in Paris hatten sich alle Details gezeigt. Julian erzählte seiner Großmutter nämlich eine andere Geschichte als die, die seine Eltern zum Besten gegeben hatten — eine, in der Julian keineswegs das Opfer, sondern eher ein aktiver Teilnehmer gewesen war. Sein Bedauern beeindruckte seine Großmutter. Und es gab ihr die Hoffnung, dass ihr Enkel die Möglichkeit zum Neuanfang wirklich für sich nutzen würde.

Julian stützte die Ellbogen auf den Tisch, legte sein Gesicht in eine Hand und seufzte. »Manchmal wünschte ich, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Oder alles noch mal anders machen, weißt du?«

Grandmère nickte. Am liebsten hätte sie ihn durchs Telefon umarmt. Denn natürlich kannte sie dieses Gefühl nur allzu gut.

»O ja, mon cher«, sagte sie. »Bei uns allen gibt es etwas im Leben, das wir bedauern. Denk einfach immer daran: Nicht unsere Fehler bestimmen, wer wir sind, sondern was wir tun, wenn wir aus ihnen gelernt haben. D’accord?«

Julian schüttelte sich die Haare aus den Augen, und seine Großmutter bemerkte, dass kurz Erleichterung über sein Gesicht huschte.

»Okay, Grandmère. Danke«, sagte er. »Wegen der Schule rufe ich dich übrigens auch an. Ich muss ein Projekt für unseren Sozialkundeunterricht machen. Ich soll einen Aufsatz über jemanden schreiben, den ich kenne, und ich möchte, dass es bei diesem Aufsatz um dich geht.«

»Um mich? Ich fühle mich geschmeichelt«, erwiderte Grandmère. So oft schienen junge Leute einfach davon auszugehen, dass ältere Menschen nicht nur außer Mode waren, sondern auch völlig aus der Zeit gefallen. »Dabei«, hatte sie mehr als einmal zu Julian gesagt, »haben wir in Wirklichkeit lange genug gelebt, um zu wissen: Alles, was eure Generation für etwas Neues hält, ist bloß eine aufgewärmte Version von etwas, das wir schon oft gesehen haben.«

Doch nun sagte ihr Enkel etwas noch Überraschenderes: »Ich möchte deine Geschichte erzählen — als du ein junges Mädchen warst, während des Krieges.«

»Hmm, ich verstehe«, sagte Grandmère leise.

Julian sprach rasch weiter, da er ihr Zögern bemerkte. »Ich möchte über dich und Tourteau schreiben, Grandmère«, sagte er. »Ich weiß, du hast mir die Geschichte schon erzählt, als ich dich letztes Mal besucht habe. Aber diesmal würde ich sie gerne aufnehmen. Und ich dachte, du könntest mir vielleicht noch mehr Einzelheiten verraten.«

»Hmm …«, sagte Grandmère erneut. Sie versuchte, zu einer Entscheidung zu gelangen. Julian hatte natürlich recht. Sie hatte lange damit gewartet, ihm die ganze Geschichte ihrer Vergangenheit zu erzählen — bis er alt genug gewesen war, um sie zu hören. Bei seinem letzten Besuch in Paris war der richtige Moment endlich gekommen. Und doch — so wichtig es ihr auch erschienen war, ihrem Enkel von ihrer Vergangenheit zu berichten, alles hatte sie ihm dann doch nicht anvertraut. Einige Erinnerungen hatte sie nicht preisgegeben, hatte sie für sich behalten.

Ist er schon bereit, all das zu hören?, fragte sie sich. Und bin ich bereit, all das mit ihm zu teilen?

»Oh, Julian«, sagte sie und versuchte sich darüber klarzuwerden, wie sie ihre komplizierten Gefühle erklären sollte. Dass ausgerechnet ihr die Worte fehlten, fühlte sich merkwürdig an. »Das ist eine sehr schöne Idee«, sagte sie schließlich, »aber … es fällt mir schwer, über diese Dinge zu sprechen.«

»Tut mir leid«, erwiderte Julian, und in seinen Augen blitzte Sorge auf. »Ich wollte dir nicht zu nahe treten«, fügte er hinzu. »Ist okay. Wir müssen das nicht …«

Aber in diesem Augenblick traf Grandmère ihre Entscheidung. Es war nicht die Tatsache, dass er ihr den Schmerz ersparen wollte, ihre Erinnerungen noch einmal durchleben zu müssen. Tatsächlich war es eher das Gegenteil. Seine Bereitschaft, einfach zu sagen: »Vergessen wir’s«, und das Gespräch auf angenehmere Themen umzuleiten, gab ihr den Anstoß, den sie brauchte.

»Nein«, sagte sie mit fester Stimme. »Wir sollten darüber sprechen, mon cher. Auch wenn es schwer ist. Genau genommen, weil es schwer ist. Weil deine Generation über diese Dinge Bescheid wissen muss.«

Sie hielt inne, nahm ihre Brille ab und rieb sich die Augen. Schön, sagte sie sich im Stillen. Ich werde das tun. Aber — wie?

»Also gut.« Sie setzte die Brille wieder auf und versuchte, das Gefühl abzuschütteln, durch einen dichten Nebel zu laufen. Es gab einen Pfad, irgendwo hier musste er doch sein, aber würde sie ihn ohne Karte finden? »Ich werde dir die Geschichte erzählen, Julian. Die ganze Geschichte, sogar die Teile, die ich sonst noch niemandem erzählt habe.«

»Bist du sicher, Grandmère?«, fragte Julian.

»Ja, ich bin sicher.« Sie versuchte, eine Überzeugung auszustrahlen, die sie in Wahrheit nicht wirklich empfand. »Denn, Julian, das waren finstere Zeiten, so viel steht fest. Doch all die Jahre ist nicht diese Finsternis bei mir geblieben, sondern das Licht. Das ist die Geschichte, die ich dir erzählen will.«

Sie atmete tief ein.

»Es war einmal vor langer Zeit — so beginnen die meisten Märchen«, erklärte Grandmère Julian. »Und so will auch ich meine Geschichte anfangen, denn mein Leben hat wirklich wie ein Märchen begonnen. Ich war keine Prinzessin, und ich lebte auch nicht in einem Schloss und hatte einen Schrank voller Ballkleider aus Seide, denk das nicht. Aber wenn ich zurückschaue, hatte ich alles, worauf es wirklich ankam — und noch mehr. Viel mehr.«

Sie trank einen Schluck Wasser. Und dann schenkte sie sich ein kleines Glas Rotwein ein. »Ich wuchs auf in einer kleinen Stadt, na ja, eher einem Dorf, namens Aubervilliers-aux-Bois, in einer ländlichen Region in Frankreich, die man Margeride nennt, ganz nah am Gebirge.« Sie griff nach einem gerahmten Bild auf ihrem Schreibtisch und spielte damit. Der hübsche Dorfplatz, der darauf abgebildet war, erinnerte sie an jene Tage. »Ein sehr glückliches Leben war das damals. Ich hatte wundervolle Eltern. Ein wunderschönes Zuhause. Viele Freunde. Hübsche Kleidung. Spielzeug. Ich hatte sogar ein richtiges Klavier, auf dem ich spielen konnte, und das kam mir wirklich sehr vornehm vor. Um die Wahrheit zu sagen: Man könnte wohl behaupten, dass ich, na ja, vielleicht ein bisschen verwöhnt war.«

»Vielleicht ein bisschen?«, wiederholte Julian mit einem Grinsen.

»Vielleicht auch sehr«, gab Grandmère zu. »Ja, doch … vielleicht sehr.«

Julian konnte nicht überhören, dass ihre Stimme einen entfernten Klang angenommen hatte, als spräche sie von sehr weit weg. Das stimmte natürlich, schließlich war Grandmère im wahrsten Sinne des Wortes weit entfernt. Aber als sie von ihrer Vergangenheit erzählte, kam es ihm vor, als triebe sie noch weiter fort.

»Mein Vater war Arzt«, fuhr sie fort, so leise, dass Julian näher an sein Handy heranrücken musste, um sie zu verstehen. »Dr. Max Blum. Er war berühmt. Die Leute kamen von überall in seine Sprechstunde. Und meine Mutter war Dozentin. Sie unterrichtete Mathematik an der Universität, was zur damaligen Zeit völlig unerhört war — dass eine Frau an der Uni lehrte. Aber so war es …«

Sie hielt inne und schloss die Augen.

»Sie hatten so viel Liebe für mich, Julian«, flüsterte sie. »Sie waren so, so liebevoll. Und so war es anfangs auch ihre Zuneigung, die mich nicht sehen ließ, dass sich um uns herum alles zu verändern begann.«

Teil Eins

Die Vögel kennen Gebirge, die wir uns nicht einmal erträumen …

Muriel Rukeyser, Fifth Elegy: A Turning Wind

Kapitel Eins

Frankreich, in den 1930er-Jahren

»Sara? Sara? Bist du fertig?«

Ich fuhr empört herum und beobachtete, wie sich dabei der Rock meines neuen Kleides aufblähte. »Papa, wie kannst du das fragen? Ich bin seit Stunden bereit.«

»Seit Stunden?« Zweifelnd hob er eine Augenbraue.

Ich nickte. »Ja, seit Stunden. Können wir jetzt los?«

»Gleich — sobald deine Mutter bereit ist. Wo hast du deinen Mantel und deinen Hut?«, fragte Papa.

Ich stöhnte theatralisch auf. »Es ist doch Frühling. Ich brauche keinen Mantel und keinen Hut.«

Papa zog sich seinen eigenen Mantel über, setzte sich seinen Hut auf und verschränkte die Arme vor der Brust. »Mein liebes Fräulein, ich bin ein Mann der Wissenschaft. Der Kalender mag behaupten, es sei Frühling, aber wenn du nach draußen schaust, siehst du, dass die Bäume etwas anderes sagen.«

»Die Bäume sagen mir, dass ich ohne Mantel und Hut wunderbar zurechtkomme«, informierte ich ihn.

»Deine Mutter sieht das anders, und damit hat es sich«, sagte Maman, die aus dem Nebenzimmer zu uns stieß. In ihrem roten Wollmantel und dem dazu passenden Hut sah sie derartig schick aus, dass ich meinen Protest aufgab und mich doch noch warm anzog.

»Also gut. Können wir jetzt gehen?«, fragte ich und drehte mich noch einmal im Kreis, damit Maman mich bewundern konnte. Sie gab mir einen Kuss auf den Scheitel, und endlich gingen wir zum Markt — wir drei, Arm in Arm.

Das war unsere Familientradition an Samstagvormittagen. Gemeinsam machten wir einen strammen Spaziergang und erledigten unsere Einkäufe. Ich bestand immer darauf, in der Mitte zu gehen. Zwischen den beiden fühlte ich mich sicher und aufgehoben. Außerdem stellte ich es mir wie bei einem belegten Brot vor: Mein großer, eleganter Papa und meine hübsche, feine Maman waren die beiden Hälften eines Baguettes, und ich war un petit morceau de fromage, ein Stückchen Käse, das sich dazwischen schmiegte.

»Bonjour, Dr. Blum! Bonjour, Madame Blum!«, riefen unsere Freunde und Nachbarn, wenn wir auf der Straße an ihnen vorbeikamen. Ich mochte die Art, wie uns die Menschen in unserer Stadt anschauten. Und ich stellte mir vor, wie sie zu Besuchern sagten: Das da ist Dr. Blum, er ist ein überaus begabter Arzt. Auch seine Frau ist ungeheuer intelligent. Sie lehrt an der Universität! Und sie war eine der ersten Frauen in unserer Gegend, die mit Auszeichnung einen Abschluss in Mathematik gemacht hat. Sind sie nicht ein schönes Paar? Das ist ihre Tochter, Sara. Ein reizendes Kind. Sie spielt Klavier und hat viele Freunde und …

»Sara?«

»Hmmm?« Verwirrt schaute ich auf.

Maman lächelte mich amüsiert an und hob mahnend den Finger. »Hast du schon wieder geträumt?«

»Nein! Ich … na ja, vielleicht.«

»Ist ja kein Verbrechen«, versicherte Papa. »Wenn überhaupt, ist es ein Zeichen von Intellekt. Du hast einen wissbegierigen Geist, Sara. Genau wie deine Mutter.«

»Ich glaube, die Tagträumerei hat sie eher von ihrem Vater«, sagte Maman.

Wir setzten unseren Weg fort. Dabei nahm Papa meine linke Hand. Und bald griff Maman nach meiner rechten. Hoffnungsvoll wartete ich auf den einen vielsagenden Blick meiner Eltern. Und tatsächlich …

»Un … deux … trois!«, riefen sie, schwangen ihre Arme nach vorn und hoben mich von den Füßen. Ich stieß mich genau im richtigen Moment ab, um vom Boden abzuheben, und flog in die Luft.

Maman lachte. »Du wirst langsam zu groß dafür, Sara.«

»Niemals!«, protestierte ich und erwiderte ihr Lächeln. Ich wusste, dass sie nicht unrecht hatte — ich war kein Baby mehr. Aber ich war noch längst nicht bereit, unsere kleinen Spiele aufzugeben. Deshalb schnappte ich mir auch ein Brot aus dem Einkaufskorb meiner Mutter und schoss damit davon, hielt das Baguette über meinen Kopf und hoffte, sie würden mich verfolgen.

»Komm zurück!«, rief Papa. Aber er rannte nicht sofort hinter mir her. Ich sah, dass er Maman mit gerunzelter Stirn etwas zuflüsterte. Meine Mutter nickte ernst und flüsterte etwas zurück. Ich fragte mich, worüber sie sprachen. Vielleicht fand Maman, dass ich in meinem neuen Kleid nicht so wild durch die Gegend toben sollte? Vielleicht sah es aber auch nur so aus, als würden sie sich Sorgen machen, und in Wirklichkeit versuchten sie bloß, ein Geheimnis vor mir zu bewahren. Im Mai hatte ich schließlich Geburtstag — war es möglich, dass sie sich gerade das perfekte Geschenk überlegten?

Ich beobachtete, wie sie die Köpfe zusammensteckten, und schärfte mir ein, später die Augen nach weiteren Hinweisen offen zu halten. Das würde mir nicht schwerfallen, denn ich beobachtete die beiden wahnsinnig gerne. Sie liebten sich sehr, aber sie standen einander auch geistig nahe. Ärzte aus der ganzen Region suchten Papas Rat in medizinischen Fragen, aber seine wichtigste Vertrauensperson stammte nicht aus der medizinischen Zunft — es war Maman.

Nach ein paar Minuten jagte Papa schließlich doch hinter mir her, und alles, was ihn vorher beschäftigt hatte, war vergessen. Ich kreischte vor Begeisterung und versuchte, hinter einem Baum in Deckung zu gehen. Wir flitzten durch die Gegend und lachten und setzten unsere ausgelassene Jagd fort, bis Papa das Baguette schließlich triumphal zurückerobert hatte.

Als er wieder zu Atem gekommen war, nutzte ich den Augenblick, um etwas anzusprechen, das mir vorhin in den Sinn gekommen war. »Papa, du hast doch gesagt, dass Frühling ist, oder? Können wir dann nicht im Wald ein Picknick machen?«

»Noch ist es nicht ganz so weit, mein kleines Vögelchen«, sagte er mit funkelnden Augen. »Aber bald. Versprochen.«

Der Mernuit, ein Wald nicht weit von unserem Haus, war ein dunkler und beängstigender Ort, besonders für uns Kinder. Es gab jahrhundertealte Legenden über riesige Wölfe, die dort ihr Unwesen treiben sollten. Die älteren Leute bei uns im Ort warnten uns oft, uns wegen dieser Bestien nach Einbruch der Dunkelheit nicht in der Nähe des Waldes aufzuhalten. Sie behaupteten immer, dass diese Furcht einflößenden Tiere bei Nebel unbemerkt aus dem Unterholz schlüpfen, ihre Opfer anfallen und anschließend so leise wieder verschwinden würden, wie sie gekommen waren. Ich wusste nicht, ob ich das glauben sollte oder nicht, aber für mich war und blieb der Wald ein bedrohlicher Ort.

Außer im Frühling. Denn dann passierte dort Jahr für Jahr etwas Magisches. Und sich dies anzusehen, war eine weitere Tradition in unserer Familie — auf die ich mich das ganze Jahr über freute.

Einige Tage später fragte ich Papa erneut, ob wir nicht ein Picknick im Wald machen könnten. Und wieder und wieder und wieder, bis ich eines Tages endlich die Antwort erhielt, auf die ich gehofft hatte.

»Fragen wir mal deine Maman«, sagte er lächelnd. Es war endlich Zeit.

Wir packten einen Korb. Nichts Ausgefallenes — bloß ein paar belegte Brote, Rotwein für meine Eltern, Limonade für mich und etwas Obst. Maman faltete sorgfältig eine himmelblaue Picknickdecke zusammen, deren Rand mit rosafarbenen Rosen bestickt war. Bei Tageslicht war der Wald weniger beängstigend, vor allem, wenn meine Eltern bei mir waren. Trotzdem hielt ich weiterhin ein Auge nach schrecklichen Bestien offen — nur für alle Fälle.

Der Anblick, der uns erwartete, war zum Glück keine bedrohliche Nebelbank. Und auch kein hungriger Wolf.

»Glockenblumen!«, rief ich und stürmte in das lilafarbene Tal, als würde ich einen alten Freund begrüßen. Der gesamte Waldboden stand in Blüte und erstrahlte in blauen und violetten Tönen. Und während meine Eltern das Picknick ausbreiteten, tanzte ich auf der Lichtung. Es war so schön und duftete noch besser, als ich es in Erinnerung hatte.

»Hier ist alles verzaubert«, verkündete ich Maman, als ich mich endlich davon losreißen konnte, zwischen den Blumen Feenprinzessin zu spielen. Glücklich ließ ich mich neben ihr auf die Decke fallen.

»Es fühlt sich in der Tat so an«, gab sie zu. Ihr mathematischer Geist sträubte sich dagegen, etwas anzuerkennen, das sich nicht wissenschaftlich belegen ließ.

»Es ist so!«, beharrte ich störrisch.

»Weißt du, Rose, sie hat recht«, sagte Papa und goss neuen Wein in Mamans Glas. Voller Freude darüber, dass er auf meiner Seite war, musste ich grinsen. »Glockenblumen sind so weit südlich eigentlich gar nicht zu finden. Diese Blumen müssen durch einen Feenzauber hierhergebracht worden sein. Es gibt keine andere logische Erklärung.«

»Ha! Wusste ich’s doch!«, jubelte ich.

Maman trank einen Schluck und hob ihre freie Hand, um sich geschlagen zu geben. Dann setzte sie ihr Glas ab und seufzte. Sie musterte mich. »Sieh dir unser kleines Mädchen an, Max«, sagte sie. »Sie wird so groß!«

Papa schüttelte protestierend den Kopf. »Sie ist immer noch unser kleines Vögelchen, Rose.«

Kleines Vögelchen. Sobald ich den Spitznamen hörte, den mein Vater mir gegeben hatte, sprang ich auf die Füße. Er war auch das Stichwort für unser liebstes Spiel.

»Oh, Papa!«, rief ich. »Lässt du mich fliegen?«

»Natürlich«, erwiderte er und rappelte sich auf. »Wie hoch fliegst du denn?«

»So hoch wie der Himmel!«, versicherte ich ihm, während er mich in die Höhe hob. Unsere Blicke trafen einander. Ich hielt sein Gesicht in meinen Händen und genoss seine Aufmerksamkeit. Er war so stark, mein Papa. Es gab nichts, was er nicht konnte.

»Und wie schnell wirst du fliegen?«, fragte er.

Das war mein Einsatz. Ich breitete die Arme weit aus, während er begann, sich mit mir in weiten Kreisen herumzudrehen.

»So schnell wie die Krähe!«, verkündete ich.

»Dann mach deine Augen zu …«, sagte Papa und wirbelte mich herum. Ich atmete tief ein, während ich an Schwung gewann. Das war mein zweitliebster Moment — die Vorfreude beim sich Drehen, immer noch sicher in seinem Griff, wenn auch nur noch ganz knapp.

»… Zeit, aufzusteigen!«, rief er und warf mich hoch in die Luft.

Ich hielt die Augen fest geschlossen und fühlte mich schwerelos, während ich durch die Luft glitt. Ich stellte mir mich selbst als kleinen Vogel vor, stellte mir vor, wie der Wind mir unter meinen Flügeln Auftrieb gab und mich in die Lüfte hob. Das Landen war immer ein böses Erwachen, aber niemals schmerzhaft. Mein Vater passte immer auf, dass er mich nicht zu fest warf und ich mir nicht wehtat. Und deshalb bettelte ich stets um mehr.

Ich liebte dieses Spiel, und ich liebte die Tatsache, dass es nur uns gehörte, meinem Vater und mir.

Ich liebte es, weil ich mich so glücklich und sorglos fühlte wie ein Vogel.

Ich liebte es, zu wissen, dass ich, selbst wenn er mich losließ, vollständig behütet und sicher war.

Kapitel Zwei

Sommer 1940 — Herbst 1942

»Sara, komm und schau dir das an«, rief Papa eines Morgens.

Ich stand in unserer Eingangshalle, mit meinem Buchbündel über der Schulter und der Hand bereits auf dem Türknauf. »Kannst du mir das nicht später zeigen?«, fragte ich. »Ich komme sonst zu spät zur Schule.«

»Es dauert nur einen Moment«, erwiderte Papa. »Und es ist wichtig. Schau mal bitte und lies, was hier steht.«

Ungeduldig warf ich einen Blick auf die Zeitung, die er mir entgegenhielt. Seine Finger zeigten auf das Datum, aber ich wusste, dass dies nicht die Stelle war, auf die es ihm ankam. »Frankreich kapituliert vor Deutschland«, las ich laut. »Papa, das weiß ich doch schon — wir haben gestern beim Abendessen darüber gesprochen.« Und auch an allen anderen Abenden, dachte ich. Natürlich fand ein Krieg statt — alle wussten das. Doch als die Deutschen unter Adolf Hitler Anfang des Monats beschlossen hatten, Frankreich zu erobern, übernahmen sie auch die Kontrolle über unsere abendlichen Gespräche beim Essen.

»Ja, aber das ist noch nicht alles«, sagte Papa und deutete auf eine Karte, die unter der Überschrift abgebildet war. »Das ist Frankreich. Zeig mir, wo wir leben.«

Ich tat es. Daraufhin nahm Papa einen Stift und zeichnete einen roten Kreis um den Punkt auf der Karte. »Sehr gut«, sagte er. »Also, siehst du? Es gibt zwei Zonen, und Aubervilliers-aux-Bois befindet sich in der unbesetzten, in der freien Zone. Das bedeutet, dass wir großes Glück haben. Wir sollten dankbar sein, dass sich unser Zuhause nicht in der besetzten Zone befindet.«

»Warum?«, fragte ich.

»Weil die besetzte Zone von Deutschland kontrolliert wird. Das bedeutet, dass es dort viele Veränderungen und Unannehmlichkeiten gibt und wohl auch noch länger geben wird. Unser Leben sollte dagegen mehr oder weniger normal vonstattengehen.«

Verwirrt warf ich einen weiteren Blick auf die Zeitung. »Ich dachte, Frankreich hätte sich ergeben. Heißt das nicht, dass die Deutschen jetzt überall das Sagen haben?«

Er schüttelte den Kopf. »Nein, deshalb gibt es zwei Zonen. Unsere Zone wird von einer neuen französischen Regierung kontrolliert, die ihren Sitz in Vichy hat. Das ist nicht so furchtbar weit weg von uns. Die neue Regierung arbeitet mit den Deutschen zusammen, legt aber für unsere Zone eigene Regeln fest. Ich wollte nur, dass du das weißt, denn was man auf der Straße sieht und hört, kann verwirrend sein. Ich möchte, dass du dich weiter auf deinen Schulstoff konzentrierst und nicht zu viel Zeit damit verbringst, dir wegen des Krieges Sorgen zu machen. Aber wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du immer zu mir kommen.«

»In Ordnung«, sagte ich. »Darf ich jetzt in die Schule gehen?«

Papa lächelte. »Das darfst du.«

Auf meinem Schulweg kam ich mit meinem Tretroller an Soldaten vorbei, von denen es bei uns nun immer mehr zu sehen gab. Hat Papa etwa das gemeint?, fragte ich mich. Mir fielen die großen roten Banner mit den schwarzen Hakenkreuzen auf weißem Grund auf. Sie standen für die Partei der Nationalsozialisten und waren in den letzten Monaten überall aufgetaucht. Vielleicht hatte Papa auch darauf angespielt. Und ich sah, wie sich Leute begrüßten, indem sie einen Arm steif in die Luft reckten und »Heil Hitler« riefen, statt »Guten Morgen« zu sagen. Das war ein bisschen seltsam und machte mich nervös. Aber wenn Papa recht hatte, bedeutete es nichts. Und ich neigte dazu, ihm zu glauben. Schließlich war Papa ein gebildeter Mann und konnte mit großer Sachkenntnis über jedes Thema sprechen. Ich war fest davon überzeugt, dass er sich gar nicht irren konnte.

Einige Wochen später kam ich von der Schule nach Hause und stellte überrascht fest, dass Maman am Klavier saß. Normalerweise war sie um diese Zeit noch nicht von der Universität zurück. Ich schob mich neben sie auf den Hocker.

»Wollen wir ein Duett spielen?«, schlug ich vor und legte meine Hände auf die Tasten.

Als sie nicht antwortete, wandte ich den Kopf und schaute zu ihr.

»Was ist denn los?«, fragte ich.

Maman tupfte sich die Augen ab, antwortete aber nicht. Widerwillig stand sie auf und reichte mir ein Blatt Papier. Ich überflog es rasch und schaute sie voller Verwirrung an.

»Sie feuern dich von der Universität?«, fragte ich. »Aber … warum?«

Maman brach in Tränen aus, wandte sich ab und verließ ohne ein Wort das Zimmer.

Als Papa von der Arbeit nach Hause kam, bat ich ihn, mir das alles zu erklären.

»Es geht nicht um etwas, das sie getan oder nicht getan hätte«, sagte er. »Es ist die Regierung. Sie hat Gesetze erlassen, die es Juden verbieten, in bestimmten Berufen zu arbeiten. Dazu gehört auch das Unterrichten an Schulen und Universitäten.«

»Aber das dürfte Maman doch gar nicht betreffen. Wir leben schließlich in der unbesetzten Zone«, wandte ich ein.

Papa seufzte. »Es ist kompliziert, mein kleines Vögelchen«, sagte er und sah noch müder aus als sonst. »Die Nazis haben den Juden die Schuld an sämtlichen Problemen in Europa in die Schuhe geschoben. Damit haben sie große Erfolge erzielt«, erklärte er. »Sie haben es bei den Deutschen geschafft, und nun ist diese antijüdische Haltung auch in Frankreich angekommen.«

Mit anderen Worten: Die Wehrmachtssoldaten und die Hitlergrüße und die Fahnen auf den Straßen waren nicht das Schlimmste. Sie standen für etwas weitaus Schrecklicheres, als ich angenommen hatte. Etwas, das sich ausbreitete, ganz gleich, was man uns über die Sicherheit gesagt hatte, die wir in der freien Zone genießen würden. Und obwohl die Lügen über Juden so offenkundig waren, schienen sie zu funktionieren. Sonst hätte Maman ihre Arbeit an der Universität behalten. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass die Menschen wieder zur Vernunft kommen und sehen würden, wie es wirklich war.

Aber wie bei allem anderen auch, gewöhnte ich mich daran. Die Kriegsneuigkeiten waren überall, aber viele Monate lang tat ich alles, um sie auszublenden. Ich konnte auf meinem Rad oder meinem Roller eigentlich noch immer überallhin und mit meinen Freunden spielen — wie ein ganz normales Kind. Bis zu einem bestimmten Tag beinahe zwei Jahre später, als ein Brief in unserem Briefkasten steckte.

»Papa, sieh mal!« Ich brachte ihm den Brief. »Der ist von Tante Simone aus Paris.«

»Ach ja?« Er tauschte einen raschen Blick mit Maman aus, bevor er den Umschlag aufriss.

»Kann ich ihn nach dir lesen, Papa?«, fragte ich. Ich mochte Papas Schwester und ihre Familie sehr gern. Ihr Sohn, mein Cousin Marc, war nur ein Jahr jünger als ich.

»Wie es aussieht, versuchen sie, in die freie Zone zu kommen«, sagte Papa.

»Das ist ja großartig!«, erwiderte ich. Im Kopf rechnete ich nach. Ich wusste, das letzte Mal hatten wir uns an meinem siebten Geburtstag gesehen, im Mai 1937. Und nun war ich gerade zwölf geworden, also … war es mehr als fünf Jahre her? Das schien kaum vorstellbar. »Sie können doch bei uns bleiben, oder?«

»Natürlich«, sagte Maman. »Wenn sie reisen können, sind sie hier jederzeit willkommen.«

Papa reichte mir den Brief.

20. Juni 1942

Mein lieber Bruder,

ich wünschte, ich könnte dir in glücklicheren Zeiten schreiben. Ich bin mir sicher, du hast die Situation in der besetzten Zone in den Zeitungen verfolgt, doch ich muss gestehen, dass es weitaus schlimmer ist als in den Berichten. Man verlangt von uns, gelbe Stoffsterne auf unserer Kleidung zu tragen, damit wir schon von Weitem als Juden erkennbar sind. Henri und ich haben unsere Arbeit verloren, das Geld ist sehr knapp, und Marc darf auch nicht mehr die Schule besuchen. Das Schlimmste aber ist, dass uns Gerüchte zu Ohren gekommen sind, von jüdischen Familien, die aufgegriffen und aus ihren Häusern fortgebracht wurden — ein beängstigender Gedanke. Wir versuchen, Paris zu verlassen — in der Hoffnung, dass uns dieses Schicksal erspart bleibt. Ich gebe dir Bescheid, wenn wir unsere Papiere und unsere finanzielle Situation so weit in Ordnung gebracht haben, dass wir uns auf den Weg machen können. Wir wollen uns dir, Rose und Sara nicht aufdrängen. Doch wir wissen nicht, wohin wir uns sonst wenden sollen.

Bises,

Simone

Nachdem ich den Brief meiner Tante gelesen hatte, lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Ich hoffte, sie würden es sehr bald bis zu uns schaffen. Die Situation hier war zunehmend merkwürdig und angespannt, aber nichts im Vergleich zu dem Leben in Paris, wie sie es beschrieb. Ich musste keinen hässlichen gelben Stern an meinem Mantel tragen. Ich konnte immer noch in die Schule gehen, mit meinen Freundinnen spielen und tratschen und lachen. All das sagte ich mir immer wieder, auch noch im November, als die Zeitungen berichteten, dass die Deutschen nun auch die freie Zone besetzten.

Kurz darauf, an einem für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Tag, kam meine Freundin Marianne nach der Schule auf mich zu.

»Wir wollen uns ein Eis holen«, sagte sie. »Kommst du mit?«

»Klar!« Fröhlich ging ich zusammen mit ihr und einigen anderen Mädchen aus unserer Schule zur Eisdiele. Als wir dort ankamen, rannten die anderen voraus, um sich ihre Lieblingssorten auszusuchen, doch mir fiel ein Schild im Fenster auf. Juden haben keinen Zutritt, stand darauf.

Ich blieb stehen und starrte es an.

»Mir ist gerade eingefallen, dass ich meine Geldbörse zu Hause vergessen habe«, sagte ich zu meinen Freundinnen, als sie mit ihren Eiswaffeln wieder ins Freie traten und sich wunderten, warum ich nicht mit ihnen in den Laden gegangen war.

»Ich kann dir das Geld leihen«, bot Marianne an und streckte mir ihre Börse entgegen.

»Danke, aber das ist schon in Ordnung. Eigentlich habe ich gar keinen Appetit.«

Das war nicht einmal gelogen. Das Schild im Fenster hatte meine Lust auf Eis schlagartig in Luft aufgelöst. Marianne zuckte nur mit den Schultern, und zusammen gingen wir weiter. Mir fiel ein Stein vom Herzen, weil offenbar keiner von ihnen das Schild aufgefallen war. Mir war seltsam beklommen zumute, als würde der Ladenbesitzer etwas über mich wissen, das mir nicht einmal selbst klar war. War ich auf irgendeine Weise böse? Hatte ich vielleicht keine Manieren oder war ich nicht liebenswert? Ich glaubte nicht, aber ich wusste auch nicht, wen ich hätte fragen sollen.

Ich lachte wieder mit meinen Freundinnen, und was gerade passiert war, vertrieb ich aus meinen Gedanken. Das ist nur ein einzelner Laden, sagte ich mir. Und es ist auch nicht der einzige in der Stadt, in dem man Eis bekommt. Dann muss ich mir mein Eis eben woanders kaufen! Ich lächelte und stellte mir die Eisdiele meiner Träume vor. Ich malte mir aus, wie ich mir in einem überaus eleganten rosafarbenen Partykleid eine Kugel nach der anderen aussuchte, bis man mir einen regelrechten Turm aus Eis in einer Waffel reichte, bei dem mir das Wasser im Mund zusammenlief. Und in meiner erträumten Eisdiele würde man Juden nicht nur Zutritt gewähren, sie wären ausdrücklich willkommen.

Doch als ich mit meinen Freundinnen davonspazierte, konnte ich mir nicht helfen: Ich spürte schmerzhaft, dass es mich traurig machte.

Ihre Eiswaffeln waren nicht erträumt.

Meine gab es nur in meiner Fantasie.

»Ist denn die Familie deines Cousins dann noch zu euch gekommen und hat bei euch gewohnt?«, fragte Julian.

»Nein. Bevor sie Paris verlassen konnten, kam es zur Vel’-d’Hiv-Razzia.«

»Vel’ d’Hiv?«

Grandmère zögerte. Dies war einer der Gründe, weshalb sie Julian nicht die ganze Geschichte hatte erzählen wollen. Aber er hatte sie gebeten, und sie hatte versprochen, ihm alles zu berichten. Selbst die schmerzhaftesten Teile, wie diesen. »Juden wurden aufgegriffen«, erklärte sie. »Genau wie meine Tante befürchtet hatte. Im Juli 1942 wurden über dreizehntausend Menschen, darunter viertausend Kinder, festgenommen und in einem Stadion in Paris, dem Vélodrome d’Hiver, festgehalten. Die Bedingungen dort waren entsetzlich. Es gab keine Nahrung und kein Wasser. Familien wurden getrennt. Dann wurden sie in Züge verfrachtet und deportiert. Einige wurden in Internierungslager in Frankreich gebracht. Aber die meisten kamen in Konzentrationslager im Osten. Viele sind gestorben.«

»Das ist schrecklich«, sagte Julian. »Was ist mit deinem Cousin und seiner Familie passiert?«

»Ich weiß es nicht«, erwiderte sie. »Nach dem Vel’ d’Hiv haben wir nie wieder etwas von ihnen gehört.«

Kapitel Drei

Frühjahr 1943

»Sara?«

Ich hörte, dass Mademoiselle Petitjean meinen Namen rief. Es klang, als stünde meine Lehrerin in weiter Ferne. Zwischen uns erstreckte sich ein herrliches Feld aus Blumen, Blättern und Vögeln. Mit Schwung setzte ich meinen Stift an und fügte der Szene einen weiteren kleinen Vogel hinzu. Ich gab ihm Flügel und sah zu, wie er sich in die Lüfte erhob.

»Sara.«

Wieder ertönte ihre Stimme, noch immer eine Million Kilometer entfernt. Ich war zu beschäftigt, um zu antworten, war völlig verloren in einer Welt, die ich selbst erschaffen hatte. Im Kunstunterricht war das in Ordnung, aber leider fiel es mir schwer, mich auch in den anderen Stunden vom Zeichnen abzuhalten. Wenn Mademoiselle Petitjean unseren Mathematikunterricht begann, zog ich heimlich unter dem Lehrbuch mein Skizzenbuch hervor. Und wenn sie nicht hinsah, versank ich darin.

Ich konnte nichts dagegen tun. Ich liebte das Zeichnen. Vögel. Blumen. Blätter. Das Zeichnen war meine Flucht vor der Welt. Wenn ich zeichnete, vergaß ich den Krieg, die Nazis und alles andere, was um mich herum vorging. Ich verlor mich in den Kritzeleien meiner Fantasie. Und dann spürte ich, wie sich meine Seele in die Lüfte erhob …

»Sara!«

»Hm? Ja?«

Mademoiselle Petitjean hatte sich über mir aufgebaut und runzelte die Stirn. Verlegen senkte ich den Blick und stellte zu meinem Entsetzen fest, dass die Beweise meiner Tagträumerei in aller Deutlichkeit sichtbar waren: ein offenes Skizzenbuch, Seite um Seite gefüllt mit meinen Zeichnungen. Mein Mathebuch war weggeschoben und wurde offenkundig ignoriert. Ich hatte zwar das Lächeln meiner Mutter geerbt, aber nicht ihre Leidenschaft für Mathematik.

»Würdest du dein Bild gern dem Rest der Klasse zeigen?«, fragte meine Lehrerin spitz.