Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

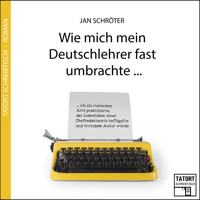

- Herausgeber: Kick-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Tatort-Schreibtisch

- Sprache: Deutsch

Schreiben ist lebensgefährlich! Das begreift Tom Schröder bereits als Schüler. Aber das muss man wohl riskieren, wenn man sich dafür entscheidet, seine wesentlichste Begabung zum Beruf zu machen: Tom will Autor werden. Dass dieser Plan nicht so einfach umzusetzen ist und auf jede Menge Abwege führen kann, macht die Sache kompliziert - für die Leserinnen und Leser dieser rasant -vergnüglichen Entwicklungsgeschichte dafür allerdings umso interessanter. Egal, ob als Blumenverkäufer auf dem Hamburger Isemarkt oder in den Dünen mit Doro, zwischen Textilschmugglerinnen in Südamerika oder auf Drehbuch-Recherche in Australien, Toms schräger Charme schlägt noch in verlorensten Lebenslagen durch - bis ihn Romane und Drehbücher fast das Leben kosten … Das Buch ist Teil der Reihe "Tatort Schreibtisch" - Profis schreiben für Profis. tatort-schreibtisch.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

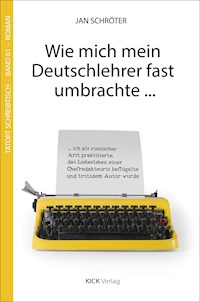

Jan Schröter

Wie mich mein Deutschlehrer fast umbrachte …

Roman

KICKVerlag

Deutsche Erstausgabe

© Kick Verlag GmbH, Bonn 2017

Alle Rechte vorbehalten

Redaktion und Cover: Markus Stromiedel

Umschlagmotiv: iStockphoto

Satz: Satz & Layout – Sebastian Lemke e.K., Ratingen

ISBN 978-3-946312-20-8

www.tatort-schreibtisch.de

www.kick-verlag.de

Prolog

Heute …

Der kleine Motorkreuzer gleitet durch eine glitzernde Wasserwelt, betupft mit Felsen, Klippen, Inselchen und Inseln. Sie sehen aus wie verstreute Staudenbeete inmitten einer wogenden, windzerzausten Rasenfläche.

Ein Garten aus Schären.

»Davon gibt es hier Tausende«, erklärt der Mann am Ruder und betrachtet mich neugierig. »Was treibt dich zu dieser Speziellen?«

Finnische Männer gelten im Allgemeinen als wortkarg und zurückhaltend. Dieser hier erweist sich als ausgesprochen redselig. Seit ich in Tammisaari das Postboot als einziger Passagier bestiegen habe, versucht er zu ergründen, warum ich hier bin. Wahrscheinlich, weil er sich an anderen Tagen unterwegs nur mit seinen Päckchen und Paketen unterhalten kann.

Ich schweige.

»Da wohnen nur Liisa und Heikki auf der Insel, zu der du willst«, bohrt er weiter. »Kennst du die beiden?«

Ich schenke ihm das Lächeln einer Sphinx, nicke immerhin stumm dabei. Vielleicht genügt ihm das.

Es genügt ihm nicht.

»Bleibst du lange dort?«

»Sorry, mein Englisch ist nicht so gut«, behaupte ich und wende mich nach Backbord, um die Aussicht zu genießen. Letzteres muss ich nicht behaupten. Sommer in den finnischen Schären, ein stabiles Skandinavien-Hoch am Himmel, das Leben könnte so schön sein.

Ich möchte nicht unhöflich zum Postschiffer sein. Tatsache ist, mir ist nicht danach, mit ihm zu reden. Tatsache ist leider auch: Mir fallen fast nur noch Dinge ein, nach denen mir nicht ist. Was ist aus den Dingen geworden, die ich immer wollte? Das Einzige, wozu ich mich zuletzt aufraffen konnte, war die Entscheidung, nach Finnland zu reisen. Und das, gestehe ich mir ein, hätte ich ohne Marens Anstoß auch nicht auf die Reihe bekommen.

Ich bin gestern Nachmittag auf dem Flughafen in Vantaa gelandet. In Helsinki hatte ich mir erst gar nicht ein Hotelzimmer gesucht, sondern einen späten Bus nach Tammisaari genommen – ein Städtchen an der Südwestküste, gelegen zwischen Wald und Wasser. Dort erwartete ich auf dem langen Steg beim Restaurant »Knipan« den Morgen und die Abfahrt des Postbootes. Geschlafen hätte ich sowieso nicht. Es ist die magische Zeit um Mittsommer. Man wird weder richtig müde noch munter. Es macht einen ein bisschen gaga. Zum Glück auch alle anderen Leute, deshalb fällt es in aller Regel nicht besonders auf.

»Viel Gepäck hast du ja nicht dabei.«

Meine Herren, da lässt aber einer nicht locker.

»Dann bleibst du bestimmt nicht lange.«

Ein Detektiv. Elementar, Dr. Watson.

Ich wende mich dem Mann am Ruder wieder zu. Er grinst zufrieden, hält mit einer Hand das Steuerrad, nestelt mit der anderen ein Kärtchen aus der Hemdtasche und reicht es mir. Ich werfe einen Blick darauf: Jede Menge Vokale und eine Mobiltelefonnummer.

»Wenn du morgen wieder zum Festland willst oder vielleicht sogar noch heute«, sagt der Postschiffer, »einfach anrufen.«

»Ich habe kein Mobiltelefon.«

Das zieht ihm den Stecker. Kein Mobiltelefon. So gaga kann man in Finnland nicht mal zu Mittsommer sein.

Ich widme mich wieder dem Panorama und ignoriere den fassungslosen Blick des Postschiffers. Tom Schröder ist offline. Leider nicht nur für alle anderen, sondern vor allem für sich selbst. Keine Verbindung zur Fantasie, Motivationsmaschine ausgekuppelt. Völlig losgelöst, Major Tom. Und immer, wenn ich krampfhaft nach dem Startknopf für die nächste Raketenstufe suche, finde ich stattdessen die Frage: Warum?

Ich bin mein eigener Bremsfallschirm.

Ich möchte nicht unhöflich sein.

Ich möchte bloß etwas finden. Einen Anfang, nach Möglichkeit. Obwohl mir nicht klar ist, wie ein Anfang aussehen soll, wenn man längst mittendrin ist. Oder vielleicht sogar schon am Ende – es gibt immer öfter Tage, da fühle ich mich so.

Vor dem Bug tauchten die schartigen Felsen einer Schäre auf, die ich sofort erkenne.

Ich bin da.

1.

Damals …

Schreiben kann das Leben kosten.

Manchmal genügt schon eine Literaturverfilmung, um sich buchstäblich um Kopf und Kragen zu bringen, ganz zu schweigen vom Rest des Leibes. Ausgesprochen ärgerlich, wenn man erst 18 Jahre alt ist und demnach nicht nach langem, erfülltem Dasein stirbt. Nicht mal ansatzweise auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Eher im Gegenteil.

Im Spätsommer 1977 begann das sinnloseste Schuljahr meines Lebens. Beinahe wäre es mein letztes Jahr überhaupt gewesen. Fast hätte mich mein Deutschlehrer umgebracht.

Aber der Reihe nach.

Ich war 18, trug seit dem letzten Sommerurlaub in Frankreich Vollbart und Baskenmütze und schleppte meist eine knallgelbe Reiseschreibmaschine mit mir herum, deren Buchstabentypen sich dramatisch oft zu bizarren Bündeln verklemmten, wenn ich im dilettantischen Zwei-Finger-System darauf herumhackte. Die Maschine war ein Weihnachtsgeschenk meiner Eltern, ausgewählt vermutlich in der sonnigen Hoffnung, sie würde mich bei den Schularbeiten beflügeln. Stattdessen benutzte ich sie ausschließlich, um damit im Fokus der Öffentlichkeit – Café, Einkaufszentrum, Pausenhalle, Oberstufenraum – herumzusitzen und allein schon durch meinen bloßen Anblick Aufmerksamkeit zu erregen. Ich sah aus wie ein Abziehbild von Hemingway.

Meist schrieb ich vermeintlich tiefsinnige Aphorismen oder anderes krudes Zeug. Es musste einfach genial sein, weil die Inszenierung stimmte. Kleine Jungs kaufen sich ein Trikot ihres Fußballidols und fühlen sich darin wie ein Weltmeister. Mit Baskenmütze, Vollbart und Reiseschreibmaschine ging es mir sogar als Achtzehnjähriger noch vergleichbar. Ich fühlte mich dem Literaturnobelpreis ganz nah. Hatte ich nicht alles, was ein zukünftiger Starautor benötigte? Mein erster Roman würde einschlagen wie eine Bombe.

Allerdings gab es ein Problem. Mir fiel partout keine Romangeschichte ein – trotz Vollbart, Baskenmütze und Schreibmaschine. Das fand ich ziemlich gemein, leider gab es niemanden, der diesbezüglich Beschwerden annahm. Ich hätte es ohnehin nie zugegeben, dass mir nichts einfiel. Immerhin schrieb ich gutbenotete Schulaufsätze in Serie, da konnte so ein popeliger Bestsellerroman doch keine Hürde sein, also wirklich! Ich gab unverdrossen weiterhin Hemingways Abziehbild, bis mich irgendwann Bert Wagner, mein Deutschlehrer, ansprach: Es gäbe ein paar Leute, die eine Schülerzeitung gründen wollten – ob ich vielleicht …?

Bert Wagner, mein Deutschlehrer, würde mich wenig später um ein Haar umbringen, aber das ahnten wir in diesem Moment nicht.

Also Schülerzeitung, warum nicht. Das schien mir ein Anfang zu sein. Nicht annähernd so schwierig wie sich selbst einzureden, die Realisierung des großen Romans scheitere bloß an den andauernd verklemmten Buchstabentypen meiner gelben Reiseschreibmaschine. Vielleicht, dachte ich, gäbe mir die Schule so etwas von diesem verlorenen Jahr zurück, das ich gerade erlitt.

Bis in die gymnasiale Oberstufe hatte ich mich durchgewurstelt. Deutsch, Geschichte, Politik, da setzte ich meine Glanzlichter. Es war der Ausgleich für die ungeliebten Naturwissenschaften, zwei Fünfen im Zeugnis, in Mathe und Physik, ließen sich auf diese Weise straflos kompensieren. Mehr als einmal kreiste das Abstiegsgespenst über mir, aber ich kriegte es jedes Mal hin, auch nach prekärsten Halbjahreszeugnissen (»Eine Versetzung scheint zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen«) im energischen Schlussspurt zwischen Ostern und Sommerferien noch das Klassenziel zu erreichen (»Tom wird versetzt nach Klasse …«). Dann, nach dem ersten Jahr Oberstufe, erwischte es mich zusätzlich im Fach Chemie. Drei Fünfen ließen sich nicht ausgleichen, das war Gesetz.

Für mich hieß es: Ehrenrunde, zurück auf Los. Legionen frustrierter Mathematiklehrer müssen sich die Hände gerieben haben.

Und während meine sämtlichen Freunde, meine langjährige On/Off-Beziehung Martina und praktisch jeder mir vertraute Schulgefährte nach der Abiturprüfung ins Leben hinaus flatterte und hinter dem Horizont verschwand, trat ich nach den Sommerferien 1977 mein letztes Schuljahr am Gymnasium Müssenredder in Hamburg-Poppenbüttel an. Das sinnloseste Schuljahr meines Lebens, wie gesagt. In Chemie hatte ich mich wieder auf eine Vier gewürgt, ansonsten blieb alles beim Alten: Mathe Fünf, Physik Fünf. Deutsch, Geschichte, Politik die reine Wonne. In letzteren Fächern war ich schon vorher gut, für Mathe und Physik blieb ich verloren. Wozu also das Jahr nachsitzen? Obwohl mir noch jeder Zukunftsplan fehlte: Ich würde niemals im späteren Leben einen naturwissenschaftlichen Beruf ergreifen, das wusste ich seit der Grundschule.

Meine Lehrer wussten das auch.

»Tom Schröder«, pflegte einer meiner Mathelehrer zu mahnen, »du bist offensichtlich nicht für die Mathematik geschaffen, doch sogar du wirst nicht ohne sie leben können!« Für mich besaß Mathematik zu viele undurchschaubare Regeln. Ich war mehr für kreative Lösungen. Mathe, das war kalter Kaffee. Etwas für pickelige Technokraten, die sich die Hose mit der Kneifzange anzogen. Schreiben, das war das Ding. Geschichten erfinden, in denen sich Leser verlieren, wiederentdecken, in Abgründe blicken und Gipfel erklimmen.

Also Schülerzeitung.

Die zukünftige Redaktion traf sich erstmals an einem Dienstag nach dem Schulunterricht. Bert Wagner hatte die Räumlichkeit vermittelt, einen vollgerümpelten Nebenraum der Biologie-Sammlung. Als ich eintrat, entdeckte ich zunächst nur einen ausgestopften Riesen-Uhu. Er kauerte auf einem armdicken Ast, der wiederum aus einem hölzernen Podest ragte. Podest, Ast und Uhu standen auf einem langen Tisch und sahen irgendwie verloren aus.

»Hallo. Super, dass du mit dabei bist.«

Das Gesicht eines dunkelhaarigen, schmalbrüstigen Jungen tauchte plötzlich hinter dem Vogelpräparat auf und lächelte mir entgegen. Sein Lächeln erinnerte an den Uhu – es wirkte irgendwie verloren. Immerhin war er offensichtlich nicht ausgestopft.

»Ja. Mal sehen«, entgegnete ich lauwarm.

Er kam um den Tisch herum auf mich zu. Wache, braune Augen hinter einer randlosen John-Lennon-Brille. Ein milchgesichtiger Groucho Marx ohne Schnurrbart.

»Ich bin Wolfgang.«

Er streckte mir seine Hand entgegen.

Ich wusste, wer er war. Wolfgang Mohn, seit kurzem Schulsprecher – ein Amt, für das sich an dieser Schule selten jemand aufdrängte und von dessen Vertretern man normalerweise noch seltener irgendwelche Anzeichen von Aktivität registrierte. Mohn hatte es geschafft, innerhalb der kurzen Spanne seines Wirkens die Schülerschaft mit einer derartigen Fülle von Anträgen und Abstimmungen zu bombardieren, dass alle nur noch genervt von ihm waren. Er rechtfertigte diesen Aktionismus mit einer flammenden Grundsatzkundgebung, ausgehängt als Wandzeitung in der Pausenhalle, in der er sich prinzipiell dem Plebiszit sowie dem imperativen Mandat verpflichtet erklärte. Und dergleichen Zeug. Kaum jemand verstand, was er meinte, 1977 ließen sich solche Ausdrücke nicht mal so eben googeln. Das Wahlvolk hätte ihn gern zum Teufel gejagt, aber dann hätte man ein neues Opfer für den Schulsprecherposten suchen müssen. Also ertrug man Wolfgang Mohn und ließ ihn machen.

»Ich weiß. Der Schulsprecher.«

Ich ließ mich auf den angebotenen Händedruck ein. Wolfgang Mohn drückte forsch zu und konversierte munter weiter, ganz jovialer Politprofi.

»Und du bist Tom, richtig? Der Typ mit der gelben Schreibmaschine …«

»Ist mein Zwillingsbruder«, behauptete ich todernst. »Ich bin der mit der roten Schreibmaschine.«

»Echt?«

Die braunen Augen blinzelten irritiert.

»Lass dich nicht vom Schröder verarschen. Den Kerl gibt’s nur einmal. Zum Glück.«

Hinter uns schob sich ein Mädchen zur Tür herein. Schmal, feingliedrig, mit glatter, dunkler Mähne, die ihr tief ins Gesicht hing und ihrem Ausdruck etwas Verhuschtes verlieh. Man hätte sie auf den ersten Blick glatt noch für eine Zwölfjährige halten können. Aber das wusste ich besser.

»In der Tat, Doro. Mit zweien von meiner Sorte wärst du niemals fertig geworden.«

Sie kicherte. Es klang wie Katzenschnurren. Nach der Mahlzeit.

»Ich bin also mit dir fertig geworden?«

»Bewahre!« Ich rang dramatisch die Hände. »Dann wären wir ja fertig miteinander. Das wäre doch schade …«

»Findest du?«

Ihr perfekt getimter Augenaufschlag vernichtete endgültig jede Illusion, eine Zwölfjährige vor sich zu haben. Die Metamorphose von kindlicher Albernheit zu erwachsenem Ernst, die Doro Gehrke jederzeit ansatzlos vollziehen konnte, verunsicherte mich zutiefst. Und auf Verunsicherung reagierte ich, dessen Persönlichkeitsbildung noch nicht über das Hemingway-Abziehbild herausgewachsen war, wie ein Vampir auf den ersten Strahl der Morgensonne: Ich zerfiel zu Staub. Glücklicherweise bemerkte das niemand, denn nach Doro drängte sich jetzt der vierte Nachwuchsredakteur ins Zimmer. Mille besaß mehr Haare als Chewbacca und sprach auch ungefähr genauso viel wie das »Star Wars«-Zottelmonster: eher selten. Aber hier sollte Mille ja auch schreiben, nicht reden. Das Reden besorgte ohnehin Wolfgang Mohn.

Wolfgangs minimaler Anspruch für unsere geplante Schülerzeitung war die politische Kampflinie von Georg Büchners »Hessischen Landboten« (»Friede den Hütten! Krieg den Palästen!«), gepaart mit dem kommerziellen Erfolg von Disneys »Lustigen Taschenbüchern«. Die Schülerzeitung wäre Mohns persönliches Zentralorgan, das war uns anderen nach spätestens drei Minuten klar. Sollte er doch, dachte ich. Mir fehlte jede Lust, über die abgehakten Tagungspunkte der letzten Schulsprecherversammlung auf Kreisebene oder die Satzungsänderung in der Elternratsverordnung zu berichten.

»Was möchtest du denn schreiben, Tom?« fragte mich Wolfgang schließlich direkt.

Nichts, wofür ich vorher in langweiligen Versammlungen herumsitzen muss, schoss es mir sofort durch den Sinn.

»Satire. Ein paar Witze reißen. So was in der Art.«

»Bloß nicht schwitzen bei der Arbeit, was?«

Das kam von Doro. Sie grinste süffisant dabei. Durchschaut.

Ich bemühte mich um einen Konter. »Schwitzen kann jeder, das muss ich nicht auch noch. Was willst du denn machen?«

»Kunst. Zeichnungen. Geschichten. Was so anfällt.«

Sie zog die schmalen Schultern hoch, wobei ihr T-Shirt der Bewegung folgte und zwischen dem unteren Rand und ihrer Jeans einen knusprig braunen Bauchstreifen entblößte. Ihr flacher Nabel schien mir verrucht zuzuzwinkern. Die Sommerferien waren erst ein paar Wochen her. Plötzlich schlug vor meinem geistigen Auge der Atlantik Gischt und Wellen, und eine splitternackte Doro lief über weißen Sand. Erst, als ihre Schultern wieder absackten, vor der Peepshow der Vorhang fiel, die Kulisse jäh von Strandpanorama auf ausgestopften Uhu umschnitt und meine Atmung wieder einsetzte, registrierte ich Wolfgang Mohns forschenden Blick. Es war genau die Sorte Blick, die ein Wissenschaftler durchs Mikroskop wirft. Und mal ganz klar, wer hier die Amöbe auf dem Objektträger war.

Verlegen wandte ich mich ab und Mille zu.

»Und du? Was schreibst du?«

Überrascht von meiner Frage schüttelte sich Zottel-Mille mit nervösem Zucken ein paar Pfund Frisur aus der Stirn, dann wies er auf Wolfgang Mohn.

»Ich bin dabei, weil er dabei ist.«

Seine Stimme schnarrte wie ein schleifendes Schutzblech, wahrscheinlich, weil er sie so selten benutzte. Auch aus der anschließenden Diskussion hielt sich Mille weitgehend heraus. Wir anderen redeten uns die Köpfe heiß über die künftige Schulzeitung. Zum Beispiel musste das Kind einen Namen bekommen. Thomas Mohn schlug allen Ernstes in Memoriam Büchners die Bezeichnung »Hamburger Schulbote« vor, was Doro und ich als ebenso zahn- wie einfallslos abschmetterten. Doro plädierte ihrerseits schlicht für »Brücke« mit einem Logo vor flammend expressionistischem Hintergrund, während ich einen Bandwurmtitel befürwortete: »AUCH BEI KÜHLUNG NUR BEGRENZT HALTBAR«. Das hatte ich mal im Zeitungsinterview eines Schriftstellers gelesen, der nach dem gewünschten Spruch für seinen dereinstigen Grabstein gefragt worden war und genau das geantwortet hatte. Ich fand das enorm cool. Falls Coolness in den Siebzigern überhaupt schon erfunden war. Es zeichnete sich rasch ab, dass wir unsere Vorstellung hinsichtlich des Zeitungsnamens nicht leicht auf einen Nenner brächten. Aber es ginge ja vor allem um Inhalte, schob Wolfgang Mohn beschwichtigend ein, als das Projekt bereits an der Überschrift zu scheitern drohte.

Also redeten wir über Inhalte. Natürlich sollte unser Blatt alles können – gnadenlos Skandale aufdecken, konstruktiv Kritik üben, Visionen liefern, klare Positionen beziehen und gleichzeitig den Weltfrieden retten. Darauf einigten wir uns ziemlich schnell. Mit der Frage »Wie?« würde es länger dauern, aber man müsste ja nicht schon alles beim ersten Treffen klären, verkündete Wolfgang. Ein konsensfähiger Beschluss, wie sich herausstellte. Wir vertagten unsere Probleme und gingen auseinander.

Die Wohnung meiner Eltern lag nur ein paar hundert Meter von der Schule entfernt. Der Heimweg Wolfgang Mohns führte eigentlich nicht in diese Richtung, aber diesmal rauschte er auf seinem Fahrrad heran, als ich erst knapp die Hälfte der Strecke hinter mich gebracht hatte.

»Warte mal, Tom …«

Er stieg neben mir vom Rad. Es war ein warmer Spätsommertag, eine Schweißperle tropfte ihm von der Stirn aufs Brillenglas. Das gab Wolfgang etwas zu tun und mir die Gelegenheit, über ihn nachzudenken, während er seine randlose John-Lennon-Brille putzte. Wolfgang gehörte zum Schuljahrgang unter mir, genau wie Mille – beide waren erst siebzehn. Ohne meine »Ehrenrunde« rangierte ich eigentlich zwei Jahrgänge über den beiden, immerhin würde ich nächsten Monat – Ende September – bereits meinen 19. Geburtstag feiern. Doro war sogar erst sechzehn und besuchte die Schule noch eine Klassenstufe tiefer als Wolfgang und Mille. Ich war demnach der Alterspräsident unserer kleinen Redaktion. Dafür, gestand ich mir ein, hatte ich herzlich wenig zur Debatte um die Zeitung beigetragen. Wolfgang dagegen quatschte zwar viel, jonglierte aber dabei beachtlich oft mit Fakten und Zusammenhängen, über die ich noch nicht mal etwas gelesen hatte. Dabei las ich jede Menge Zeug, schon immer. Ich war achtzehn und daran gewöhnt, dass ältere Menschen mir vielleicht ein paar Dinge voraushaben mochten. Die Erfahrung, dass mich jemand sozusagen von hinten überholte (außer in Mathe und Physik, aber das lief für mich außer Konkurrenz), war neu. Und ging mir gewaltig gegen den Strich. Obwohl, so neu war diese Erfahrung für mich vielleicht doch nicht, wenn ich an Doro dachte …

»Sag mal, Tom – was läuft da eigentlich zwischen Doro und dir?«

Gedankenverloren hatte ich kaum registriert, dass ich mich längst wieder in Bewegung gesetzt hatte, Wolfgang sein Rad neben mir herschob und mich neugierig von der Seite her musterte.

»Gar nichts«, winkte ich ab. »Ihre ältere Schwester ging jahrelang mit mir in eine Klasse, das ist alles!«

Das mit der älteren Schwester war eine Tatsache, aber es war eben nicht alles. Wolfgang witterte Sensationen, bohrte beharrlich nach und wurde regelrecht zappelig vor Erwartung. Ich gab mich bedeckt und genoss es. So fühlte es sich richtig an: Ich war ihm voraus.

»Hey, besuch’ mich heute Abend, dann reden wir weiter«, schlug er schließlich vor, als wir vor meinem Elternhaus standen.

»Okay«, willigte ich ein. Sollte er getrost weiter Nüsse knacken, ich hatte meinen Spaß daran.

Allein mit meinen Gedanken und einigen überflüssigen Schulhausaufgaben begann ich im Laufe des Nachmittags meine Meinung darüber zu ändern. Doros kokette Geste mit dem neckischen Bauchnabelblitzer lief in meinem Hirnkino in Dauerschleife. So leicht, wie sie mich immer noch aus der Fassung zu bringen vermochte, waren wir offenbar wirklich nicht fertig miteinander. Und dass sich Wolfgang so auffällig dafür interessierte, was zwischen Doro und mir ablief, konnte eigentlich nur eines bedeuten: Er war in Doro verknallt. Jetzt wuchs in mir die Neugierde. Vielleicht würde ich Wolfgang mit einem knackigen Tatsachenbericht aus der Reserve locken.

Familie Mohn residierte in einem edlen Appartement mit Blick aufs schöne Alstertal. Wolfgang war Einzelkind und seine Bude sturmfrei, als ich ihn am frühen Abend aufsuchte. Wir machten uns im Wohnzimmer breit, wo man am auffälligsten Einrichtungsstück quasi kaum vorbeikam: eine gläserne Bar von Nobelhotelformat, üppig bestückt mit Karaffen, Flakons und Flaschen, überdies mit einer raffinierten Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, welche die bunten Getränke in allen Farben schimmern ließ.

»Wenn wir überall nur einen Schluck abzapfen, merken es meine Eltern nicht«, erklärte Wolfgang mit der sicheren Gewissheit eines Wiederholungstäters und wies auf zwei auf dem Tisch bereitstehende Gläser.

Ich hätte natürlich »Nein« sagen können. Es wäre zweifellos gesünder gewesen. Aber vermutlich hätte ich das Angebot nicht mal abgelehnt, wenn die Karaffen, Flakons und Flaschen mit Totenkopfsymbolen über gekreuzten Knochen markiert gewesen wären. Junge Männer sind nun mal so drauf, immer und überall. Irgendwann ist es soweit und sie besaufen sich, als gäb’s kein Morgen. Erwachen tags darauf mit epischem Jahrhundertschädel und der Erkenntnis einer inneren Promillegrenze, deren Überschreitung sie dann für den Rest ihres Daseins tunlichst vermeiden, wenn’s gut läuft. Von dieser Erkenntnis war ich leider nach Getränkerunde Eins und Wolfgangs Folgeansage »Zwei Schlucke merken sie auch nicht!« noch weit entfernt.

Sehr weit.

Mangels einschlägiger Sachkenntnisse mischten wir unsere Drinks nach Farbe, nicht nach Geschmack. Hauptsache, bunt und schrill. Und auf diesem alkoholischen Regenbogen schlitterte ich zurück in den Sommer. Zurück in die Ferien. Zurück zu Doro.

Ich besaß zwar bereits einen Autoführerschein, aber kein Auto. Reiselust war reichlich vorhanden, Geld leider weniger, also fuhr ich per Anhalter. Zusammen mit meinem Freund Andi, denn meine On/Off-Beziehung zu Martina stand gerade mal wieder auf Off. Unser Ziel hieß, grob formuliert, Frankreich. Speziell sollte es jedoch ein gewisser Campingplatz an der Atlantikküste sein, der weitab jeder Ortschaft hinter endlosen Pinienwäldern in weißen Dünen lag und überwiegend von hippieskem Volk frequentiert wurde, das entweder noch nicht mitbekommen hatte, dass Woodstock schon seit Jahren passé war oder dem das einfach am Arsch vorbeiging. Für Andi und mich lag die Hauptattraktion dieses übrig geblieben »Love Generation«-Außenpostens allerdings in der Tatsache begründet, dass hier Familie Gehrke Urlaub machte.

Gehrkes führten ein offenes Haus. Wir hielten uns dort oft und gern auf. Duzten die Eltern, die für alle Anliegen ansprechbar waren. Und kamen vor allem wegen der Töchter. Vier an der Zahl, alle mehr als hübsch. Die Älteste war bereits eine Ecke jenseits der Zwanzig und verlobt. Anna, die Nummer Zwei, war mit Andi zusammen. Karla, die dritte im Reigen, ging jahrelang in meine Klasse und war diejenige Gehrke-Tochter, mit der ich am engsten befreundet war – nicht so eng, wie ich es vielleicht manchmal gewünscht hätte, aber immerhin. Doro, die Jüngste, hatten wir irgendwie noch nicht auf der Reihe – vor diesem Sommer. Es gab auch noch einen Gehrke-Sohn, aber der war damals kaum der Grundschule entwachsen und zählte deshalb nicht.

Andi feuerte sofort nach Ankunft seinen Schlafsack in Annas Zelt. In den nächsten Wochen verließen sie es nur zwecks Nahrungsaufnahme und -abgabe sowie zu gelegentlichen Badeorgien im Atlantik. Karla strickte gerade ein kompliziertes Beziehungsgeflecht aus mehreren Verehrern, die sie nicht liebte, und mehreren Angebeteten, die leider nicht zurückschwärmten. Da mindestens die Hälfte der Kerle aus beiden Fraktionen aktuell auf dem Campingplatz weilte und die nicht anwesende Hälfte sie täglich aus der Ferne mit Liebesbriefen traktierte, die sie eifrig beantwortete, war Karla für mich verloren – jedenfalls, was diese Ferien betraf. Ich streifte tagelang durch die Dünen und Pinienwälder und fühlte mich ziemlich einsam. Immerhin verfügte ich über eine Menge Zeit zum Nachdenken. Zeit genug, einen ganzen Roman zu entwerfen. Leider fiel mir immer noch keine Geschichte ein. Außerdem war meine gelbe Reiseschreibmaschine zuhause geblieben.

Irgendwann folgte mir Doro, als ich gerade wieder zu einer Dünentour aufbrechen wollte.

»Warte, ich komme mit!«

Es war mir egal, aber ich hatte auch nichts dagegen. Wir zogen los, schweigend. Tatsächlich hatte ich noch nie viel mit Doro geredet, so oft ich auch bei Familie Gehrke zu Besuch weilte. Sie war eben bloß die Kleine. Sollte sie mir ruhig hinterherdackeln. Solange ich nicht mit ihr am Strand Sandkuchen backen müsste …

»Leben ist das Gegenteil von lieben.«

Ich glaubte, mich verhört zu haben.

»Bitte?«

»Hat Albert Camus gesagt.«

Camus. Ach du Scheiße. Ich glaubte es immer noch nicht.

»Ich versteh’ das nicht«, ereiferte sie sich. »Liebe ist doch ein Teil des Lebens – nicht das Gegenteil!«

»Vielleicht ist Camus an einer Geschlechtskrankheit gestorben«, amüsierte ich mich.

»Camus starb bei einem Autounfall«, konterte Doro prompt, um nachdenklich fortzufahren: »Aber irgendwie spannt er die Liebe eher mit dem Tod als mit dem Leben zusammen, da hast du recht …«

Die kleine Doro und die großen Fragen der Philosophie. Ich fand das völlig surreal, aber ihr beharrlicher Ernst ließ sich partout nicht durch flotte Sprüche wegwitzeln. Plötzlich schaltete sie von einem Moment zum anderen auf geistigen Freilauf und erfand knallkomische Fantasiegeschichten anhand bunter Assoziationen. Ich stieg bereitwillig darauf ein, und wir überboten uns an absurden Wendungen. Es machte enormen Spaß.

»Du möchtest Schriftsteller werden, nicht?«

Das klang weniger wie eine Frage. Eher wie eine Feststellung. Wenn andere mich zuvor dasselbe gefragt hatten, klangen immer Zweifel durch. Nicht selten sogar Spott, nach dem Motto: »Träum weiter, Junge, irgendwann wirst auch du erwachsen und Klempner oder sowas.« So, wie Doro fragte, würde ich bloß »Ja« sagen müssen und es wäre in Stein gemeißelt. So, als glaubte ich selbst daran. Es tat mir gut.

»Ja.«

»Ich möchte malen.«

Doro zeichnete mit dem Finger abstrakte Landschaften in den Sand. Mittlerweile saßen wir wind- und sichtgeschützt nebeneinander in einer Dünenmulde. »Camus ist jedenfalls nicht an einem Kuss gestorben«, sagte sie plötzlich und zog mich mit sich in die Horizontale. Sonnenuntergang, Meeresrauschen, warmer Sand, wildes Knutschen und Fummeln – mehr Kitsch ging eigentlich nicht. Ich hätte es bestimmt mehr genossen, wenn ich alles ein wenig lockerer gesehen hätte. Einerseits fühlte ich mich Doro gegenüber enorm erfahren. Schließlich hatte es neben On/Off-Martina durchaus noch andere Abenteuer gegeben. Andererseits schockierte es mich, dass ein Mädchen, das gerade noch mit Puppen gespielt hatte, mir die Initiative völlig aus der Hand nahm. Doro hatte beschlossen, in diesem Sommer erwachsen zu werden und ihre Erfahrungen zu machen, ohne dabei Herz und Verstand zu verlieren. Dafür kam ich ihr gerade recht. Sie war mir eindeutig über. Ich war ihr altersmäßig voraus, aber das half mir gar nichts. Wir gingen täglich in die Dünen, bis sich Doros Begehr auf einen 25jährigen Berliner richtete, der ihrer Zielstrebigkeit offenbar ebenso wenig entgegenzusetzen hatte wie ich. Doro zündete sozusagen die nächste Stufe auf ihrem Flug zum Planeten Eros, und unser Intermezzo war vorbei. Kein Problem für uns beide. Ich hatte selten wieder so viel Spaß, ohne danach so wenig zu leiden.

Das Leid von morgen pochte mir bereits heftig in den Schläfen, als in Wolfgangs Wohnzimmer nach dem x-ten Regenbogendrink alles erzählt war, was mein Sommer geboten hatte. Auch Wolfgang Mohn wirkte reichlich angeschlagen.

»Llliiebe is ssschöön«, nuschelte er. »Dangge, dass du mir das erzählt hast … das mit Doro …«

»Jetzt bist du im Bilde«, verkündete ich großmütig. »Ich steh’ dir nicht im Weg, wenn du scharf auf sie bist.«

Er starrte mich einen Augenblick lang verblüfft an, dann verfiel er einem Lachkrampf. »Ich bin schon mit jemandem zusammen«, brachte er mühsam hervor, als er wieder zu Atem kam. »Mit Mille, weiß doch jeder …«

»Ich nicht«, stellte ich fest.

Und dann gaben wir uns mit Flüssigregenbogen den Rest. Gesagt war ja alles. Wir konnten ohnehin kaum mehr vernünftig sprechen.

Trinken ging leider noch.

Über den nächsten Tag ziehe ich den Mantel des Schweigens. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder auf Normalbetrieb lief und Familie Gehrke einen Besuch abstattete. Karla strickte immer noch an Beziehungsdramen, aus Annas Zimmer drangen einschlägig bekannte Laute. Andi war also auch da. Ich ging zu Doros Zimmer. Sie lag auf ihrem Bett, ein Buch in der Hand.

»Hey.«

»Hallo.«

Doro rückte ein wenig beiseite und legte ihr Buch weg. Ich setzte mich auf die Bettkante.

»Wolfgang Mohn hat mich ausgequetscht. Wollte alles über dich und mich wissen. Über Frankreich und so …«

»Und?«

»Ich hab’s ihm erzählt. Schlimm?«

Sie schüttelte nur den Kopf und musterte mich abwartend.

»Keine Ahnung, warum Wolfgang so spitz auf die Story war. Ich dachte erst, er will was von dir. Aber er ist schwul …«

»Und mit Mille zusammen. Weiß doch jeder.«

Anscheinend.

»Aber warum wollte er dann alle Einzelheiten über uns beide wissen? Ich verstehe das einfach nicht.«

»Recherche. Was er nicht selbst erleben kann, recherchiert Wolfgang theoretisch.«

Genau so funktioniert es, schoss es mir plötzlich durch den Sinn. Recherche! So schreibt man Geschichten: Man füllt seine eigenen Erfahrungslücken mit den Erlebnissen anderer. Vielleicht würde sich so endlich ein Anfang für meinen großen Roman finden.

Neben mir hörte ich Doro leise lachen.

»Ich glaube, wir sind tatsächlich noch nicht fertig miteinander, Tom Schröder.«

Sie entblätterte sich in Rekordzeit. Ich schlug diese Marke allerdings umgehend. Und diesmal genoss ich alles, was der Moment mir bot. Das war allerhand. Doro erteilte glasklare Regieanweisungen.

»Weiter hinten streicheln … links … härter …«

»Woher hast du das alles?« staunte ich, als die Eruptionswellen langsam abebbten und wir allmählich wieder zu Atem kamen.

»Recherche«, antwortete Doro schmunzelnd. »Aber die praktische Variante.«

Wieder was dazugelernt, dachte ich.

1 Tom Schrödersgoldene Regeln fürs gelungene Schreibwerk:

Recherchiere deine Geschichte – theoretisch ist okay, praktisch ist gefühlsechter.

Unsere Schülerzeitung erschien nur zweimal, dann starb das Projekt. Auf einer wüsten Kellerfete lernte ich Kristin kennen, das war einfach aufregender. Außerdem musste ich mich auf die drohenden Abiturprüfungen vorbereiten. Wolfgang Mohn trat vom Schulsprecherposten zurück, weil das dumpfe Wahlvolk konsequent auch weiterhin seine flammenden Appelle ignorierte. Doro war schon nach der ersten Zeitungsnummer ausgestiegen, weil ihr das Blatt als zu textlastig erschien. Mille hatte sowieso nichts zu melden.

Unsere Redaktion war am Ende.

Ein Viertel dieser Redaktion war ich selbst. Mit einem weiteren Viertel hatte ich mich besoffen, das dritte gevögelt und mit dem vierten kaum ein Wort gewechselt. Damals ahnte ich noch nicht, dass das exakt dem klassischen Interaktionsgrundmuster jeder normalen Redaktion entspricht.

Bert Wagner, der Deutschlehrer, schien unser Scheitern wesentlich mehr zu bedauern als wir selbst. Aus heutiger Sicht vermute ich, dass ihm jede Menge eigener Lebenspläne zerbröselt waren und er nun ersatzweise seine Hoffnungen in uns als potentiell zu fördernde Nachwuchsliteraten setzte. Er versuchte uns noch einmal zu motivieren, indem er auf die Kraft verwies, die allen wohlgesetzten Worten innewohnte. Zeitungen könnten etwas bewegen, zum Guten wie zum Schlechten. Er zeigte uns ein Interview mit Heinrich Böll, der darin behauptete: »Die Gewalt von Worten kann manchmal schlimmer sein als die von Ohrfeigen und Pistolen.«

Wir steckten tief im »Deutschen Herbst« des Jahres 1977. RAF-Terror, Schleyer-Mord, Flugzeugentführung und GSG-9-Einsatz in Mogadischu, alles innerhalb weniger Wochen im September und Oktober. Angesichts des realen Gemetzels kam mir die Gewalt von Worten ziemlich armselig vor. Sogar Wolfgang, ernüchtert von der politischen Ignoranz seiner Mitschüler, hatte das Vertrauen auf die Durchschlagskraft verbaler Botschaften vorübergehend verloren.

Vielleicht als letzten Versuch, uns wieder für das Projekt »Schülerzeitung« einzufangen, lud uns Bert Wagner privat ins Kino ein. Auf dem Programm stand Volker Schlöndorffs Verfilmung des Böll-Romans »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«, in dem es um die Rufmordkampagne eines Boulevardblattes an einer eigentlich durchaus ehrenwerten Frau geht. Die Macht der Worte, in diesem Fall präsentiert in der Macht übler Nachrede. Doro hatte den Film schon gesehen und kam gar nicht erst mit. Wolfgang, Mille und mich motivierte diese fiese Geschichte auch nicht gerade zum Zeitungmachen. Ganz im Gegenteil.

Nach dem Kinobesuch in der Innenstadt fuhren wir in Wagners Karmann Ghia, Typ 14, zurück nach Poppenbüttel. Wolfgang und Mille hatten sich auf die Rückbank gequetscht, ich hatte mir den Beifahrersitz gesichert – der Karmann, auch als »Hausfrauen-Porsche« verpönt, war eher nicht auf Gemütlichkeit konstruiert, auf der Rückbank schon mal gar nicht. Unser Deutschlehrer spürte, dass seine Motivationsspritze bei uns abtropfte. Eindringlich beschwor er die Kraft des geschriebenen Wortes als einzig mögliche Waffe im ewigen Menschheitsringen um die Wahrheit – eine Waffe, die man keinesfalls allein denen überlassen dürfte, die damit nur Demagogie betrieben wie die Zeitung im eben gesehenen Film.

Seine geplagten Schüler hingen schlaff auf ihren Beifahrersitzen und ließen den Monolog über sich ergehen. Es ging bereits auf Mitternacht zu, wir hatten morgens Schule gehabt und mussten morgen auch wieder hin. Immerhin, registrierte ich, befanden wir uns schon auf der Zielgeraden, der vierspurig ausgebauten Verbindung zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel. Und Bert Wagner trat ordentlich aufs Gaspedal, je mehr er sich in Rage redete.

»Lasst die Schweine nicht gewinnen!« forderte er gerade nachdrücklich – da geriet der Wagen ins Schlingern.

Nachtfrost, Eisglätte, Abflug.

Der Karmann knallte linksseitig mit den Reifen hart gegen die Bordsteinkante einer Verkehrsinsel, überflog das Hindernis im Salto, landete auf der Gegenfahrbahn und rutschte auf dem Dach weiter, immer noch mit einem Affenzahn. Ich hing kopfüber im Gurt und registrierte interessiert einen waagerechten Knick quer über die gesamte Breite der gebrochenen Windschutzscheibe, ein paar Zentimeter vor meinem Gesicht. Die gläserne Bruchkante und die Kühlerhaube davor schmirgelten über den Asphalt und ließen Funkenfontänen aufsprühen wie verglühende Meteoritenschwärme. Es sah hübsch aus. Ich spürte keine Angst, dafür war gar keine Zeit. Falls Camus bei seinem Verkehrsunfall gleich tot war, ist er vermutlich leicht gestorben. Wäre die Scheibe des Karmann vollends zerbröselt und das Dach restlos eingeknickt, hätte ich mit meiner Schädeldecke bremsen müssen.

Das Dach hielt.

Erst als die Rutschpartie endete und endlich Stille herrschte, erinnerte ich mich an die anderen. Das half mir, auch weiterhin Gelassenheit zu bewahren. Bert Wagner konnte ich sehen. Der hing neben mir im Gurt, die Hände immer noch ums nutzlose Lenkrad gekrampft, aber offenbar unversehrt.

»Wolfgang?« fragte ich nach hinten. »Mille? Alles klar?«

Beide antworteten. Ihnen war nichts passiert.

»Dann mal alle abschnallen, Leute.«

Plopp. Plopp. Plopp.

Drei Körper fielen herab wie überreife Pflaumen vom Baum. Ich löste meinen Gurt ebenfalls.

Plopp.

Wir waren tatsächlich alle unverletzt geblieben. Bert Wagner war allerdings mit den Nerven fertig. Für ihn als Lehrer stand einiges auf dem Spiel, fiel mir ein. Verkehrsunfall mit überhöhter Geschwindigkeit, drei Schutzbefohlene an Bord – das gäbe garantiert Ärger, vor allem mit Leuten, die ich nicht annähernd so schätzte wie meinen Deutschlehrer. Aber es musste ja nicht herauskommen. Als wir neben dem Karmann-Wrack standen, sich das erste fremde Fahrzeug näherte und abbremste, instruierte ich Bert Wagner, er solle stur behaupten, er sei allein unterwegs gewesen. Auf die Macht der Worte bauen und die Schweine nicht gewinnen lassen. Dann lotste ich Wolfgang und Mille hinter eine Hecke, bevor Zeugen und die Polizei anrollten. Und während unser Lehrer sämtliche Formalien erledigte und auf den Abschleppwagen wartete, gingen wir zu Fuß nach Hause und beschworen uns gegenseitig, über den Unfall striktes Schweigen zu bewahren.

Heute …

Es geht immer darum, einen Anfang zu finden. Sogar hier, wo alles so gleichförmig verläuft, dass man Anfänge nicht vom Ende zu unterscheiden vermag. Heikki hat mich immerhin wiedererkannt, als mich das Postboot gestern auf der kleinen Schäreninsel abgesetzt hat. Vielleicht hat er auch bloß so getan, um nicht gleich den ersten Gast seit langer Zeit sofort wieder zu vergraulen – viele Besucher gibt es hier nicht. Besucher, die eine Hütte mieten und hier bleiben wollen, sind gewiss seltener als Hitzewellen im Oktober auf diesem felsigen Stück Land vor der finnischen Küste. Die Hütte verfügt nur über einen Wohnraum mit abgetrennter Schlafkammer, in der ein betagtes Bett steht. Alles riecht ein wenig muffig, aber Liisa hat versprochen, heute noch rüberzukommen und klar Schiff zu machen. Ich habe weder Mobiltelefon noch Computer im Gepäck, kein Tablet und keinen Laptop. Vielleicht habe ich deshalb letzte Nacht von meiner alten, gelben Reiseschreibmaschine geträumt. Und von den anderen …

Von Mille habe ich seit der Schulzeit nie wieder etwas gehört. Doro arbeitet mit Behinderten, da gibt sie Liebe, malt und erlebt irre Geschichten – hoffe ich wenigstens, denn so sähe ich sie gerne vor mir. Wolfgang Mohn wirkt als Psychoanalytiker im Fränkischen. Dort muss es ja auch welche geben. Und wenn ihn das Volk ignoriert, hat er mit sich selbst bestimmt genug zu tun. Was das betrifft, sollte ich lieber nicht die Klappe aufreißen. Ich bräuchte vermutlich selbst einen. Bisher haben mir immer ein Stift und ein Blatt Papier zur erfolgreichen Selbsttherapie gereicht. Aber beides fehlt diesmal ebenfalls in meinem Gepäck. Ist dies ein Anfang, das Ende oder irgendwas dazwischen?

Wird man ja sehen.

2.

Damals …

Andi ging zum Bhagwan.

Nur wenige Monate zuvor klingelte er Sturm an unserer Wohnungstür, um mir ein »Riesending« anzukündigen. Bei Andi Jacobsen war alles ein »Riesending«, darunter ging es bei ihm einfach nicht. Was vermutlich daran lag, dass seine Körpermaße so ziemlich das Gegenteil eines »Riesendings« ausmachten. Andi war von Haus aus klein, also kompensierte er das vermeintliche Defizit mit Witz, Lautstärke und hochfrequent abgeschossenen Geistesblitzen. Insbesondere in diesem Sommer nach unserem Schulabschluss wechselten seine persönlichen Lebensentwürfe so rasch wie bei Frauen die Schuhe.

»Tom, Alter – ich muss dir was zeigen!«

Andi zog mich mit sich bis zu seinem Elternhaus, das nur ein paar Meter von meinem Wohnblock entfernt lag. Er war aufgeregt wie ein kleiner Junge vor der Weihnachtsbescherung. In der Auffahrt stand ein himmelblauer Peugeot 204. Himmelblau dort, wo kein Rost an der Karosserie nagte. Also praktisch nirgends.

»Meiner!« präsentierte Andi das Wrack stolz. »Läuft! Noch zwei Monate TÜV. Riesending.«

»So wie neulich der VW?« erlaubte ich mir skeptisch zu bemerken.

Andis voriger automobiler Coup war ein schlachtreifer VW Variant gewesen, den er einem Schrotthändler quasi direkt vom Abschlepphaken gequatscht hatte. Andis Bruder hatte sich bereit erklärt, uns darin mit seinem Wagen nach Hause zu ziehen – wobei wir feststellen mussten, dass man den Variant zwar durchaus bremsen konnte, sich danach das Bremspedal aber nicht wieder vom Bodenblech hob und so die Bremse blockiert blieb. Andi löste das Problem mit einem Seil. Angebunden ans Pedal, lief es steil nach oben und über den inneren Rückspiegel, von da aus hinunter in meine Hand. Andi saß hinterm Lenkrad und steuerte verkrampft, während Bremser Tom nach jedem Ampelhalt per Seilzug das Bremspedal zurück in die Ausgangsposition wuchtete. Funktionierte prima, erforderte jedoch eine permanente Fahrzeugbesatzung von mindestens zwei Mann. Abgesehen von dieser Fahrt im Schleppverband kamen wir allerdings nie wieder in die Verlegenheit, Andis Erfindung weiter zu strapazieren. Der Variant erwies sich als irreparabel. Der Schrotthändler musste erneut anrücken und den Wagen auf den Haken nehmen, diesmal endgültig.

»Der läuft! Hab’ ihn von einem Pastor«, verkündete Andi, als sei das so gut wie eine Garantie.

»Deshalb himmelblau?«

Ich kratzte, immer noch zweifelnd, einen rudimentären Flecken Lack von der rostigen Motorhaube, was Andi mit Missbilligung quittierte.

»Lass das, gibt Löcher.«

»Und was machst du, wenn in zwei Monaten der TÜV daran kratzt?«

»Da habe ich schon einen Plan …«

Andi hatte immer einen Plan. Wahrscheinlich liebte ihn Anna, die zweitgeborene Gehrke-Tochter, vor allem deshalb. Sie selbst war zwar bildhübsch, aber weitgehend planlos. Meine Pläne erlangten ebenfalls eher selten Serienreife, dabei war ich nicht mal bildhübsch. Aber für großkalibrige Pläne hatten wir ja Andi.

»Wir werden Unternehmer. In zwei Monaten haben wir längst die Kohle für eine neue Karre. Eine richtige. Und arbeiten brauchen wir dann bald auch nicht mehr.«

Verlockend.

»Unternehmer? Hoffentlich nicht Gebrauchtwagenhändler?«

»Quatsch. Blumen.«

»Davon verstehst du noch weniger als von Autos. Ich übrigens auch.«

»Was, bitte, ist an Blumen schon groß dran?«

Ich wies auf das Beet neben der Auffahrt. Andis Mutter hatte es liebevoll mit gelbblühenden Irgendwas-Gewächsen bepflanzt.

»Zum Beispiel: Wie heißen die?«

Andi blies genervt die Wangen auf, ließ dann die Luft ab.

»Ist doch scheißegal. Wer die kaufen will, wird schon wissen, wie die heißen!«

»Hast du einen Laden?« setzte ich gnadenlos nach. »Einen Lagerraum? Startkapital? Ware? Kunden?«

Jetzt schlug Andis Stunde. Wie es schien, bestand sein Plan diesmal aus mehr als aus der bloßen Überschrift. Er hatte sogar schon recherchiert: Für 15 Mark erteile uns das Ortsamt einen Gewerbeschein. Verkaufen würden wir auf Wochenmärkten, da bräuchten wir nur den Tapeziertisch von Andis Vater als Verkaufstresen und die Kunden kämen von selbst. Und die Ware bekämen wir zum günstigen Händlerpreis auf dem Blumengroßmarkt. Das meiste davon würden wir zweifellos sofort unter die Leute bringen, die Restware dürften wir in der Garage von Andis Vater zwischenlagern.

Allmählich fing ich Feuer. Wir überschlugen unsere Ersparnisse. Für einen Erstbestand würde es bestimmt reichen.

»Wir nehmen eh nur so viel, wie außer uns und dem Tapeziertisch noch in den Piji passt«, meinte Andi, klopfte bedeutungsvoll auf den restehimmelblauen Peugeot-Kotflügel und verkündete stolz: »Unser Firmenwagen!«

Ich sah nur noch Himmelblau. Jedenfalls, bis wir unsere Geschäftseröffnung für die nächste Woche verabredeten und Andi damit herausrückte, dass der Blumengroßmarkt bereits um 4.30 Uhr öffnete. Trotzdem blieb noch genug Euphorie übrig, um die nächsten Tage am Ball zu bleiben. Wir besorgten uns den Gewerbeschein, eisten bei Andis Vater den Tapeziertisch los und parkten am vereinbarten D-Day unseren verbeulten Peugeot zwischen den LKW und Transportern der professionellen Händler vor dem Blumengroßmarkt.

Heute befindet sich in dieser heiligen Halle ein Musical-Theater, bei dessen Inszenierungen auf Anhieb jeder mitsingen kann. Damals blieb uns die Choreographie des Großmarktes weitgehend ein Rätsel. Eingeschüchtert starrten wir auf das wilde Durcheinander aus schreienden Ausrufern, Karren schiebenden Transporthelfern und geschäftigen Marktbeschickern, die – im Gegensatz zu Andi und mir – alle präzise zu wissen schienen, was hier ablief. Um wenigstens irgendwas zu tun, trat ich vor eine Palette mit Topfpflanzen und heuchelte professionelles Interesse, als mich der dazugehörige Händler aufs Korn nahm.

»Guten Tag! Was kosten die hier, bitte?«

Der Händler, ein grobknochiger Arbeitsschürzenträger mit bräsigem Bauerngesicht, blaffte bloß: »Marke?«

»Marke? Was für eine Marke?« erkundigte ich mich ratlos.

Bauer Bräsig zog geräuschvoll eine Ladung Rotz durch die Nase und verwies wortlos auf einen Drahtverschlag an der Hallenwand, in dem ein Mann hinter einem Schreibtisch hockte. Damit gab ich mich nicht zufrieden. Vielleicht hätte ich es tun sollen, aber um 4.45 Uhr lief ich einfach noch nicht rund. Immerhin konnte ich schon überheblich die rechte Augenbraue hochziehen. Überdrehtes Zeug quatschen konnte ich sogar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Schon immer.

»Damit bringen Sie vermutlich zum Ausdruck, dort hinten in dem Drahtkabuff bei diesem Herrn am Schreibtisch ist für uns jene Zaubermarke erhältlich, die alsdann nach Wiedervorlage vermittels wundersamer Strahlkraft Ihre gut verborgene Kommunikationsfähigkeit zum Leben erweckt?«

Bauer Bräsig lief rot an, umkurvte die Blumenpalette, pumpte sich zu beachtlicher Größe auf und überlegte eindeutig, welches Auge er mir zuerst verbeulen sollte. Sozusagen als Appetithappen spie er mir zunächst mal den gesammelten Rotz vor die Füße. Andi beugte sich spontan über den Schandfleck, hob gleich wieder den Kopf, schenkte dem Zornbold ein entwaffnendes Grinsen und kommentierte trocken: »Die Hälfte ist noch gut!«

Bräsig blickte irritiert auf den schmächtigen Jüngling vor sich, dann auf den breit verteilten Schleimbolzen auf dem Betonboden. Dann begann er prompt zu lachen und kriegte sich kaum noch ein. Ich nutzte die Gelegenheit, um Andi am Arm zu zerren.

»Los, Marke holen.«

Andi stolperte hinter mir her.

»Ich glaube«, prophezeite er, »hier muss man einfach ’ne dicke Welle schieben!«

Dicke Welle schieben, das hatten wir drauf. Inzwischen liefen wir beide auf Betriebstemperatur. Der Drahtkäfigbürokrat unternahm halbherzig den Versuch, uns von der Unsinnigkeit unseres Anliegens zu überzeugen. Wir erwiesen uns als standhaft beratungsresistent und wickelten ihn mit Sprüchen ein, bis er uns achselzuckend zwei Anstecknadeln überließ – gegen Gebühr, selbstverständlich. Die Nadeln wiesen uns als einkaufsberechtigte Großmarktkunden aus, wir zogen stolz damit ab.

Zwei Pappnasen wie uns hatte der Großmarkt noch nie gesehen. Hier wurden containerweise Pflanzen umgeschlagen. Und nun kamen wir und wollten zwei Stück davon und drei Stück hiervon, kannten weder Preise noch Pflanzennamen und vermochten kaum eine Harke von einem Kamm zu unterscheiden. Wir waren der Witz des Tages.

Damit kam Andi nicht gut zurecht.

»Die werden schon sehen«, kochte er, »nur ein paar Wochen, dann kreuzen wir hier mit einem Riesending von Transporter und ein paar Angestellten auf, dann werden sie um Aufträge betteln!«

Mir erschien der Spott nicht so schlimm. Schließlich fand ich die ganze Aktion selbst ziemlich komisch. Ich nahm grundsätzlich wenig ernst, mich eingeschlossen. Deshalb machte es mir auch nichts aus, wenn man über mich lachte. Das Gelächter hielt sich meist schon deshalb in Grenzen, weil ich so locker damit umging. Andi nahm dergleichen sehr persönlich. Für ihn stand viel mehr auf dem Spiel – aber das ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, obwohl ich damals beschworen hätte, ihn besser zu kennen als fast jeden anderen Menschen.

Andi Jakobsen und ich hatten uns erst als Fünfzehnjährige angefreundet, obwohl wir so nahe beieinander wohnten. Er besuchte ein Aufbaugymnasium in der Innenstadt und spielte keinen Fußball, deshalb überschnitten sich unsere Wirkungskreise erst im Hause der schönen Gehrke-Töchter. Andi spielte Gitarre, ich hatte auch gerade damit angefangen – das bildete die Basis unserer Freundschaft. Eine Zeitlang traten wir sogar als schräges Duo in Musikkneipen auf. Davon existierten damals in unserem Umfeld jede Menge. Die Siebziger galten als Glanzzeit der sogenannten »Hamburger Szene«. Udo Lindenberg, Otto Waalkes, Gottfried Böttcher, Teufelsgeiger Lonzo und andere Lokalgrößen rockten »Onkel Pö’s Carnegie Hall«, wurden berühmt oder verschwanden gleich wieder in der Versenkung. Jeder Eckkneipenwirt ließ Künstler auftreten, und jeder Möchtegernmusikus zwischen Harburg und Duvenstedt, der zweieinhalb Akkorde auf der Klampfe und ein paar schlecht gereimte Pointen beherrschte, drängte sich im Windschatten der Szene-Helden auf die Bühne – Andi und Tom natürlich auch. Der Erfolg blieb übersichtlich. Immerhin fanden uns ein paar Mädchen ganz niedlich, und das war für uns die Hauptsache.

Diesmal jedoch wollten wir mehr. Vor allem Andi wollte das. Der Rubel sollte rollen, es musste etwas passieren.

Es war ausgerechnet Bauer Bräsig, der sich unserer erbarmte. Vermutlich hatten ihn die Rotzattacke und sein Lachanfall innerlich so weit gereinigt, dass ihn unsere Naivität rührte. »Na, Jungkerls, wat wullt ji denn hebben?« dröhnte er uns bestgelaunt entgegen, als wir, zum wiederholten Mal, planlos an seinem Stand vorbeiflipperten.

»Billig, bunt, noch Blätter dran«, grenzte ich die Auswahl ein.

Bräsigs Gelächter rief gleich mehrere seiner Nachbarn auf den Plan, das brachte die Geschäfte endlich ins Rollen. Was sich in der Folge im Kofferraum und Fond unseres resthimmelblauen Peugeots ansammelte, entsprach dem Resterampen-Pflanzenportfolio aus der Abteilung »Unvergessen – Unverkäuflich«. Ich schwöre, es waren Gewächse dabei, die hätten selbst altgediente Botaniker nicht wiedererkannt. Stachelamputierte Kakteen, blütenlose Zierblumen. Geknickte Stängel, zerzauste Pracht, zerrupft, verdorrt, verblasen. Jedes Mal, wenn sogar wir Anti-Experten angesichts eines desolaten Mängelexemplars die Aussichtslosigkeit einer Wachstumsprognose beklagten, konterte der bräsige Händlerchor mit einhelligem »Dat geiht noch!« – und schon hatten wir den nächsten botanischen Komapatienten im Warenkorb. Immerhin: Sie knöpften uns nicht viel ab dafür. Aber der Spaß an sich war ja auch bereits unbezahlbar.

»Kiekt mol wedder in, Jungs!« krähte Bräsig begeistert und klopfte uns zum Abschied aufs Wagendach.

»Du mich auch«, hörte ich Andi leise murmeln, dann gab er dem Piji die Sporen.

Wir fuhren zum Isemarkt, einer Hamburger Wochenmarkt-Institution. Der Markt erstreckte sich – damals wie heute – auf gut einem Kilometer Länge unter den auf gusseisernen Stelzen und Bögen verlegten Hochbahngleisen. Hier gab es Marktstände mit exquisitem Warenangebot, angepasst an die Klientel: überwiegend gut betuchtes Volk aus den umliegenden Nobelwohnstraßen. Normalerweise hätte man uns hier nie einen Platz überlassen. Doch es waren Sommerferien, es gab weniger Kundschaft und ein paar hässliche Lücken zwischen den Verkaufsständen. Also kassierte der Marktaufseher ein paar Mark pro laufenden Meter unseres Tapeziertisches und ließ uns machen. Dieser unvermutet leichterrungene Erfolg ließ Andi umgehend wieder aufblühen. Was man von unserer Ware leider nicht behaupten konnte, die sah immer noch krank aus. Ich versuchte, die Gewächse so auf dem Verkaufstisch zu arrangieren, dass die hoffnungslosesten Exemplare hinter ihren halbwegs ansehnlichen Artgenossen Deckung fanden. Andi malte derweil eifrig Preisschilder.

»Woher weißt du eigentlich, was man für die Teile nehmen kann?« erkundigte ich mich süffisant. »Du weißt doch von den meisten nicht mal, wie die heißen.«

»Einkaufpreis mal Drei. Ganz einfach.«

»Ach ja?«

»Ein Teil Warenwert, ein Teil Gewinn, ein Teil für alles Zeug, dass wir nicht verkaufen!«

Genial. Ich hätte nicht an seiner Kompetenz zweifeln sollen. Die Zweifel kehrten allerdings rasch zurück, denn es nahte die erste Kundin. Eine Eppendorfer Edeltussi mittleren Jahrgangs mit chronisch hochgezogener Augenbraue. Sie inspizierte ein sturmgebeuteltes Alpenveilchen, dann das davor aufgestellte Preisschild, gespannt verfolgt von unseren profithungrigen Unternehmerblicken. Plötzlich brach sie in ziemlich unvornehmes Gelächter aus, kreischte: »Wohin soll ich das denn schießen? Zum Schießen, ahahaha!« und verzog sich, immer noch vergnügt wiehernd.

»Durchgeknallt«, befand Andi ratlos.

Ich trat vor den Verkaufstisch und zum verschmähten Blumentopf. Auf dem Schild davor stand: ALPENPFEILCHEN – 3 DM.