19,99 €

Mehr erfahren.

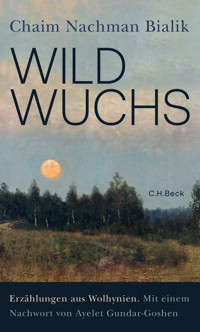

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Chaim Nachman Bialik gehört zu den bedeutendsten modernen Autoren des Hebräischen, aber seine meisterhaften Erzählungen wurden bisher noch nie ins Deutsche übertragen. Der Band versammelt drei Geschichten vom jüdischen Leben in Wolhynien, das Bialik mit der gleichen Zärtlichkeit beschreibt, die Siegfried Lenz seinem Suleyken entgegenbrachte. Doch die Erzählungen bieten viel mehr als Blicke in eine versunkene Welt, sie handeln in unvergesslichen tragischen und urkomischen Szenen von Feindschaft und verbotener Liebe, Stolz und Scham eines Heranwachsenden, von der Macht der Tradition und dem Traum vom verlorenen Paradies. Das dörfliche Leben der jüdischen Holzhändlerfamilie ist für die Kinder ein festgefügter Kosmos, doch für die Obrigkeit illegal, und so bahnt sich langsam die Katastrophe an ... Zwei Nachbarskinder, Noah und Marinka, können sich jahrelang nur durch Löcher im Zaun verständigen. Am Ende siegt die Liebe über den Hass der Eltern, aber nur scheinbar ... Ein Junge entzieht sich durch Nichtstun dem strengen Vater und erträumt sich eine ganz eigene Welt, in der Dorf, Felder und Wälder zum gelobten Land werden ... Wie Kafka gelingt es Bialik, Unsicherheiten, Ängste, innere und äußere Konflikte in unvergesslichen, geradezu parabelhaften Geschichten zu bannen. Der Band enthält außerdem Bialiks berühmtes Langgedicht «In der Stadt des Tötens» über die russischen Pogrome in Kischinew: ein hebräisches Klagelied in mittelalterlicher Tradition, das in seinem modernen Duktus auf Paul Celan vorausweist. Die Übersetzung aus dem Hebräischen wurde gefördert von Litprom e.V. in Kooperation mit dem Goethe-Institut.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Chaim Nachman Bialik

Wildwuchs

Erzählungen aus Wolhynien

Mit einem Nachwort von Ayelet Gundar-Goshen

Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama

C.H.Beck

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Die beschämte Trompete

1

2

3

4

Hinter dem Zaun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Wildwuchs

Erstes Kapitel: Mein Heimatdorf und mein Traum

Zweites Kapitel: Mein Daumen und die Weltenrätsel

Drittes Kapitel: Das Alphabet und das, was zwischen den Zeilen steht

Viertes Kapitel: Entwöhnt!

Fünftes Kapitel: Eine gute Idee und ihr Lohn

Sechstes Kapitel: Ich und der Ofenschlund

Siebtes Kapitel: Loksch

Achtes Kapitel: Im Tal

Neuntes Kapitel: Reb Meirs Cheder

Zehntes Kapitel: Mein Heimweg und meine Reisen zu Lande und zur See

Elftes Kapitel: Der Vorort der Teerkocher und seine Umgebung

Zwölftes Kapitel: Das Gehölz jenseits des Teteriw

Dreizehntes Kapitel: Der Vorort der Teerkocher und die Legenden der Väter

Vierzehntes Kapitel: Naturkunde und Künste

Fünfzehntes Kapitel: Und ich bin in meinem Geburtsdorf

Ein weiteres Kapitel

In der Stadt des Tötens

Nachwort

Nachbemerkung der Übersetzerin

Chaim Nachman Bialik

Weiterführende Literatur

Glossar

Zum Buch

Vita

Impressum

Die beschämte Trompete

1

Die folgenden Dinge hörte ich von einem Gast an Pessach, einem jüdischen Reservesoldaten um die vierzig, der jenes Jahr zum Kriegsdienst eingezogen worden war und am ersten Pessachabend mit mir am Sedertisch saß. Hier gebe ich seine Worte originalgetreu, ohne jede Ausschmückung, wieder:

Dies ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich den Seder an einem fremden Tisch feiere, begann der Soldat. Beim ersten Mal war ich noch ein kleiner Junge von neun Jahren, es ist also zweiunddreißig Jahre her, doch damals saß die ganze Familie mit mir in einem fremden Haus: Vater und Mutter, Brüder und Schwestern, sogar unser Diener Stiope. Wie das?, werdet ihr fragen. Das kam folgendermaßen:

Mein Vater war mit seiner Familie in ein kleines Dorf nahe einer Kleinstadt gezogen, und das einen Tag – nur einen einzigen Tag – nachdem Juden die Ansiedlung im Dorf untersagt worden war. Wäre er einen Tag früher übersiedelt, wäre all das Folgende nicht passiert. Aber er verspätete sich um einen Tag – und damit war sein Schicksal besiegelt. Nicht, dass er ein notorischer oder vorsätzlicher Gesetzesbrecher gewesen wäre, er hatte bloß einen Posten in einem der nahen Wälder erhalten, und wenn es ums tägliche Auskommen geht, achtet man nicht auf Verbote und deren leidvolle Konsequenzen. Die Polizisten jenes Bezirks gaben sich anfangs zwar streng, waren eigentlich aber auch heilfroh. Schließlich ist ein Jude, der illegal am Ort wohnt, einträglicher für sie als zehn legale, denn ersterer ist ein Baum, der Früchte trägt, letzterer jedoch lediglich einer zur Zierde. Tatsächlich dauerte es nur wenige Tage, bis beide Seiten – das heißt Vater, der Gesetzesbrecher, und die Polizisten als Gesetzeshüter – normale Beziehungen angeknüpft hatten: Er und seine Familie wohnten im Dorf, und die Beamten erhielten – je nach Rang – allmonatlich ihren festen Betrag, obendrein natürlich gelegentliche Spenden wie Festtagszuschläge und kleine Anleihen, die nicht zurückzuzahlen waren, sowie allerlei Aufmerksamkeiten und Naturalien, sei es zu nichtjüdischen Feiertagen oder zu den Geburtstagen des Polizeiobersten, seiner Frau und aller seiner Kinder. Diese Menschen verschmähen, wie ihr wisst, keine Gabe: zwei gemästete Gänse, ein Fässchen Wein, eine Flasche Branntwein, hundert Eier, einen Zuckerhut in seiner blauen Tüte, ein Pfund Tee, ein Säckchen Tabak, eine Packung Weichkäse, Hamantaschen – alles nehmen sie. Und wie korrekt sie sind! Der Polizeioberste beispielsweise verlangte nie, sondern er bat nur. «Jossi», sagte er zu Vater und legte ihm die Hand schwer auf die Schulter, «geh bitte und hol mir Feuerholz aus deinem Wald; der Winter steht ja vor der Tür.» Oder: «Vergiss nicht, mir tausend Schindeln zu schicken, mein Freund! Du siehst ja: Mein Dach muss ausgebessert werden.»

Der schielende Urjadnik wiederum hatte eine andere Methode: War ihm etwas ins schiefe Auge gefallen, lobte er es. «Ita», sagte er etwa zu meiner Mutter, indem er nach einer fetten Henne schielte, die auf unserem Hof im Abfall pickte, «wo hast du denn diese erstklassige Henne gefunden?» Und seid versichert, dass die schöne Henne nach diesem Lob alsbald gefesselt im Heu auf dem blauen Wagen des Amtsrichters lag. Eben dieser Mann pflegte auch just an Schabbat und Feiertagen unser Haus aufzusuchen, und das gerade zur Essenszeit. Kaum hatten sich die Hausgenossen zu Tisch gesetzt, tauchte draußen vor dem Fenster wie von selbst der Apfelschimmel mit dem blauen Wagen des Urjadniks auf, samt diesem im Wagen. Was tun? Man heißt den Gast höflich willkommen und bittet ihn zu Tisch. Die Festgesänge werden aufgeschoben, das Buch, in das Vater zwischen den Gängen geschaut hat, wird zugeklappt, der Mann mit der Alkoholfahne entweiht das Festmahl mit leerem Geschwätz und zuweilen auch hämischen Bemerkungen, die du als gute Witze aufnehmen und mit anerkennendem Lachen quittieren musst, obwohl du am ganzen Leib bebst und es dir in den Fingern juckt, den Kerl am Nacken zu packen und vor die Tür zu setzen.

Zumeist kamen die Hausgenossen aber mit ihm zurecht und fürchteten ihn nicht mehr. Manchmal, wenn er sich eine ganze Flasche Branntwein durch die Kehle gejagt hatte und ordentlich angesäuselt war, summte er sogar unsere Schabbatlieder mit, wenn auch auf seine Weise, mit schiefem Mund und lallenden Lippen, wobei er mit Schleieraugen der Hausfrau zuzwinkerte und mit der Hand unsere Magd Parascha betatschte, eine mollige Schickse mit Pickelgesicht. Nur unser Hauslehrer, der eigens aus dem Städtchen geholt worden war, konnte sich partout nicht an ihn gewöhnen, ebenso wenig wie an unseren Kettenhund auf dem Hof. Beide waren ihm immer wieder fremd und jagten ihm einen mächtigen Schrecken ein, obwohl Vater auch für ihn die Kopfsteuer entrichtete.

So verbrachten wir fünf Jahre im Dorf. In dieser Zeit zimmerte mein Vater dort ein kleines Haus aus dem Holz seines Waldes. Zum Einzug lud er alle Bauern des Dorfes ein und deckte ihnen einen eigenen Tisch. Hinter dem Haus zog sich ein großer Gemüsegarten den Hang hinab, von Mutter eingesät. In dem einen Stall standen drei Milchkühe und im anderen zwei Pferde. Auf dem Hof pickten Hühner und schnatterten Gänse mit ihren Küken. In einem Tümpel vor dem Hof schwammen Enten, und auf einer nahen Weide sah man ein Kalb und ein Fohlen. Alles wie bei den übrigen Dorfbewohnern. Das Einkommen war knapp, das Leben dürftig, aber insgesamt ruhig und friedlich.

Werktags wohnte Vater im Wald, nur zu Schabbat und an Feiertagen kehrte er mit seinem Pferdewagen heim und verbrachte ein, zwei Tage bei Frau und Kindern. Die Kinder erwarteten ihn ungeduldig und frohen Herzens am Weg. Sobald fern am Waldrand das Klingeln der beiden Pferde ertönte, flatterten sie wie Vögel los und rannten dem Wagen jubelnd und jauchzend entgegen: «Tate, Tate!» Und schon stiegen alle auf und purzelten in den Wagen zu Tate. Einer setzte sich auf seine Knie, ein zweiter hängte sich an seinen Hals, und ein dritter stöberte in seinen Taschen, um zu sehen, welches Geschenk Tate mitgebracht hatte. Sogar Stiope, unser Kutscher, ein stattlicher, breitschultriger Mann und Waldhüter, machte mit. Er entblößte seine starken weißen Zähne zu einem fröhlichen Schmunzeln, schwang zur Freude der Kinder mit aller Kraft seine Peitsche, und die Pferde zogen den Wagen wie im Sturm nach Hause.

Ich habe euch noch nicht erzählt, dass im selben Dorf, seit einigen Jahren und mit Erlaubnis, ein Jude namens Selig wohnte: Sein Haus stand auf der Kuppe eines Hügels am Ortsende und unseres – an dessen Fuß. Und diese beiden jüdischen Häuser, die etwas abseits der anderen Häuser des Dorfes standen und sich in Höhe und Form ihrer Dächer und Fenster von ihnen unterschieden, sahen aus wie ein separater kleiner Ortsteil. Bald schon bildete sich auf dem Hügel, von oben bis unten, ein schmaler Trampelpfad im Gras, wie ein weißer Scheitel im Haar, der die beiden Höfe fortan fest verband. Ein Lehrer für die Kinder beider Häuser und gleiches Recht für ihre Bewohner. Beide Hausfrauen wussten, was im Topf der anderen kochte, und schickten einander Pröbchen von den Gerichten auf ihren Herden und den Backwaren in ihren Öfen. Jede lieh der anderen einen Kochtopf, eine Ofenzange oder ein Sieb. Gemeinsam hüteten sie ein Beet mit Grünzeug, einen Korb Eier und zwei Hühner. In Winternächten oder an langen Sommertagen besuchten sie einander im Haus oder auf der Veranda, um zu plaudern, gemeinsam Hülsenfrüchte zu schälen, Marmelade zu kochen, Geflügel zu rupfen oder Strümpfe zu stricken.

Es sollte nicht lange dauern, bis die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Familien enger wurden. Die Nachbarn standen im Begriff, sich zu verschwägern. Vater hatte Söhne und Töchter, und der Älteste, Schmuel, war schon zwanzig Jahre alt und vom Militärdienst freigestellt. Selig hingegen hatte Töchter und Söhne, und seine älteste Tochter, Selda, war herangereift. Man handelte den Heiratsvertrag aus und setzte das Hochzeitsdatum fest. Doch die Freistellung des Bräutigams wurde zurückgenommen und er zum Militärdienst einberufen. Zum Leidwesen beider Familien war die Hochzeit damit bis auf Weiteres aufgeschoben, das heißt bis zur Ableistung der Wehrdienstjahre.

Eines bedauerte Vater sehr: dass es keine zehn männlichen, religiös mündigen Juden im Dorf gab, um einen vollgültigen Gottesdienst zu feiern. Ein Schabbat oder Festtag ohne Gemeinschaftsgebet sei nur halb so erhebend, pflegte er zu sagen. Alle männlichen Wesen im Dorf, die altersmäßig zum Minjan gezählt werden konnten, machten nur sieben Personen aus – vier in unserem Haus: Vater, meine beiden großen Brüder und der Lehrer, und drei bei den Seligs. Und als mein großer Bruder einrückte, waren es nur noch sechs. Deshalb freute es Vater sehr, wenn ihm der Heilige-gelobt-sei-er Schabbatgäste bescherte, seien es jüdische Holzhändler, die den Wald aufsuchten, andere Waldpächter oder Männer, die als fliegende Händler, Glaser oder Ähnliches die Runde durch die Dörfer drehten. Dann benachrichtigte Vater am Vortag Pessach-Itzi, den Milchbauern, einen einfachen, kinderlosen Juden, der mit seiner unfruchtbaren Frau und den Milchkühen allein auf seinem Einzelhof in einem der umliegenden Täler lebte, nahe genug beim Dorf, um die Strecke, die am Schabbat zurückgelegt werden darf, nicht zu überschreiten. Am Schabbatmorgen machte er sich in aller Frühe auf den Weg zu unserem Haus, um den zehnten Mann zu stellen, ging zwischen Gärten und Freiflächen, trug seinen weißen Gebetsmantel unter dem Schabbatkaftan. Nicht, dass er es sonst so genau nahm mit dem Gebot, am Schabbat nichts in Händen zu tragen – die meisten Dorfbewohner halten sich ja nicht so streng an die Gebote –, aber wenn man schon zum gemeinsamen Schabbatgebet geht, sollte man es richtig tun. Notfalls zählte man einen Jungen unter dreizehn Jahren mit einem Chumasch in Händen zu den zehn. Als sich immer häufiger ein Minjan zusammenfand, holte Vater auch eine Thorarolle aus der Kleinstadt ins Haus. Verborgen hinter einem Thoravorhang in ihrem kleinen Schrein, räumte er ihr eine eigene Ecke im Schulzimmer ein, wo sie uns Kleinen damals mit ihrer bescheidenen Heiligkeit einen geheimnisvollen Schauder einflößte. Wenn unser Lehrer den jeweiligen Thoraabschnitt in der traditionellen Weise rezitierte und die kleine dörfliche Gemeinde, in Gebetsmäntel gehüllt und mit Brillen und Chumaschim ausgestattet, teilnahm, erhielt der Schabbatmorgen eine besondere heimelige Heiligkeit, die, so meine ich, sogar die Kupfergefäße spürten, die in ihrer Reinheit gegenüber auf der Kommode funkelten und uns mit ihrem Glanz ein weiches, schabbattägliches Lächeln schenkten. Im Nebenzimmer, hinter der Wand, stand unterdessen meine Mutter in ihrem sauberen Schabbatkleid und mit seidenem Kopftuch, ihr dickes Gebetbuch in Händen, die Lippen murmelnd und die Augen voll Freudentränen, die in etwa besagten: «Zwar wohnen wir im Dorf, abgehängt unter Gojim, aber der Ewige ist ein barmherziger und gnädiger Gott, der sein Volk nicht im Stich lässt, er hat uns in seiner Barmherzigkeit den Schabbat geschenkt und seine heilige und reine Thora in mein Haus eingeführt.» Für einen solchen Schabbat, an dem ein kompletter Minjan die Thoralesung ermöglichte, bereitete meine Mutter am Vortag extra einen Auflauf zu, bewirtete die Teilnehmer mit Branntwein zum Kiddusch und mit Honigkuchen und ließ sie von allen Schabbat-Köstlichkeiten versuchen. Die Juden tranken nach ihrer Art in kleinen Schlucken und beglückwünschten Vater und Mutter: «Lechaim, Jossi, möge der Ewige seinem Volk Israel Trost und Erlösung bescheren, und Lechaim, Ita, wolle Gott, dass dein Sohn bald zu dir zurückkehrt.» Und Mutter erwiderte seufzend: «Amen, möge es der Wille des Ewigen sein.»

Manchmal kamen auch ein paar Freunde in unserem Haus zusammen. An einem langen winterlichen Samstagabend, wenn man ein Kalb oder Gänse schächten und ihr Fett auslassen wollte, kam der Schächter der nahen Kleinstadt, ein kluger Jude und guter Gesprächspartner, stets sauber gekleidet und breit gegürtet, mit seinem Mantel und seiner Werkzeugtasche und brachte einen Hauch kleinstädtisches Judentum und ein wenig Hochstimmung mit ins Haus. Zu dieser Abendveranstaltung fanden sich alle Teilnehmer des Minjan gleich nach dem Trennsegen am Ende des Schabbats bei uns ein: der künftige Schwiegervater Selig mit Frau und Kindern, der Milchbauer Pessach-Itzi mit seiner unfruchtbaren Frau und zwei oder drei Förster, die Vater am Vortag des Schabbats eingeladen hatte. Sie setzten sich um den kochenden Samowar an den Tisch, tranken heißen Tee und gerieten ins Schwitzen. Vater und Selig spielten «Ziegen und Wolf», und der Melamed stand hinter ihnen, wippte mit dem Oberkörper wie beim Talmudstudium und erteilte beiden Seiten Ratschläge. Die Förster – zumeist Spaßmacher und lustige Gesellen – unterhielten die Frauen. Pessach-Itzi, der Milchmann, nahm die Pfeife nicht aus dem Mund, qualmte das Haus mit dem Rauch billigen Tabaks voll, und mein ältester Bruder, der musizieren konnte, spielte auf seiner Geige chassidische oder walachische Weisen.

Doch man hatte schließlich einen Schächter ins Haus geholt. «Herzlich willkommen! Eine gute Woche!» Und alle räumten ihm den Platz am Kopf des Tisches ein. Nachdem er hastig zwei, drei Gläser Tee zum Aufwärmen getrunken hatte, begab er sich mit geschürzten Rockschößen und aufgekrempelten Ärmeln, das blanke Messer in der Hand – äußerlich wie ein Räuber –, ins «Schlachthaus», das heißt in den Stall, um dort sein Werk an dem Kalb und den gefesselten Gänsen zu verrichten. Die Hofhunde hörten das Schnattern der gefesselten Gänse und das Brüllen des gebundenen Kalbs und liefen vor dem Stall zusammen, erwarteten mit wütendem, ungeduldigem Knurren ihren Anteil am Schlachtabfall, der auf dem Müll landete. Nachdem das Schächten und die Beschau erledigt waren, kehrte der Schächter ins Haus zurück, nahm seinen Platz am Kopf des Tisches wieder ein und sah genauso aus wie zuvor, ein ansehnlicher Schächter und Beschauer mit breitem Gürtel und flotter Zunge. «Ziegen und Wolf» wurde beiseitegelegt, und alle Gesichter wandten sich dem Schächter zu. Reb Gadi – so hieß er – saß da mit seiner sauberen samtenen Kippa über der breiten, weißglänzenden Stirn und erzählte seine Geschichten. Eine vom Propheten Elija, möge er in guter Erinnerung bleiben!; und eine über den Baal Schem Tov, gesegneten Angedenkens; und noch eine über den Großvater aus Schpola, möge sein Angedenken uns schützen!; und eine weitere über die sechsunddreißig Gerechten, derentwegen die Welt besteht … Alle verstummten und spitzten die Ohren, der «Rabbi» saß da mit geschlossenen Augen, den schütteren Bart in der Hand, wippte wie beim Talmudstudium und lauschte andächtig, ließ alle Augenblicke ein gottesfürchtiges Seufzen vernehmen. Pessach-Itzi hüllte sich in eine Wolke von Pfeifenqualm, der Hut schiefgerutscht. Die Förster, sonst so leichten Sinns, senkten plötzlich die Köpfe, und eine der frommen Frauen schob eilig eine kecke Haarsträhne zurück unters Kopftuch. Sogar der Samowar summte nun leiser. Still! Die Rede des Schächters, wohltönend, maßvoll, gemächlich fließend, träufelte Tropfen für Tropfen an Süße und drang ins Herz wie Balsam und Lebenselixier. Die Welt ist also noch nicht verloren, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht …

Danach kam das Melawe-Malka-Mahl, das die Königin Schabbat hinausgeleitet. Es begann mit Schnaps und Fruchtsaft, begleitet von Gänsegrieben, Hühnermägen und den gehackten Lebern der frisch geschächteten Gänse, gefolgt von der Mitte – wieder Getränke und dampfend heißer Borschtsch mit gefüllten Teigtaschen – und zum Abschluss nochmal Getränke und Liedersingen und das Geigenspiel meines großen Bruders und begeistertes Tanzen bis zum Morgengrauen. Milchbauer Pessach-Itzi, dieser sonst rund ums Jahr schweigsame Mann, ging in einer solchen Nacht zuweilen aus sich heraus und steigerte sich in höchste Ekstase. Er sang und tanzte wie wild, tanzte sich schier die Seele aus dem Leib, warf schließlich den Kaftan ab. Sein Gesicht einer lodernden Fackel gleich, die Augen geschlossen, die Arme barmherzig ausgebreitet, tanzte er unter lautem Rufen: «Heiliges Volk Israel, ich bin doch das Sühneopfer für euren kleinen Fingernagel!» Oder heulend: «Barmherzige Juden, lasst mich zur Heiligung des großen Namens in Flammen aufgehen. Erbarmt euch meiner, bindet mich wie einst unseren Urvater Isaak und führt mich auf den Scheiterhaufen. Oh, oh, mein Herz verbrennt vor Liebe zu Israel …!» So tanzte und schrie und weinte er, bis er wie tot auf die Pritsche sank, und früh am nächsten Morgen, wieder ausgenüchtert, stahl er sich davon, heim zu seinen Kühen, seiner Milchwirtschaft und seiner Pfeife, und verstummte erneut für lange Zeit.

Die meisten Feiertage verbrachten wir in ruhiger und bescheidener Festtagsfreude, überlagert von leiser Wehmut. An solchen Tagen wurde den Dorfjuden besonders bewusst, dass sie – notgedrungen – abgeschieden von der jüdischen Gemeinde lebten, und das Herz füllte sich mit Sehnen. Ein Feiertag sollte bekanntlich zu einer Hälfte für uns und zur anderen für den Ewigen sein. Unsere Hälfte wurde auch ordentlich begangen: Essen, Trinken, Schlafen, Muße. Aber Gottes Hälfte ließ zu wünschen übrig. Da war kein Bethaus, keine Gemeinde, kein gar nichts. Manchmal gab es nicht mal einen Minjan, weil der Lehrer für diese Tage nach Hause fuhr und sich kein anderer Gast fand, denn welcher Mann, und sei es der Ärmste der Armen, würde an Feiertagen sein Haus verlassen? Und kam doch mit Ach und Krach ein Minjan zusammen – welche Freude brachte es schon, wegen unserer vielen Sünden am Thorafreudenfest mit nur einer Thorarolle durchs Bethaus zu kreisen oder am Laubhüttenfest einen einzigen Lulav zu schwenken. Auch mit dem schönen Brauch der Festtagsbesuche war es nicht weit her. Die künftig verschwägerten Seligs und Pessach-Itzi mit Frau besuchten mein Vaterhaus, die Pessach-Itzis und wir das Haus der Seligs, wir und die Seligs das Haus von Pessach-Itzi – und damit hatte sich die Sache. Während des Besuchs saß jeder im Haus seines Nachbarn, knackte Haselnüsse und Kürbiskerne, erzählte veraltete Neuigkeiten, trommelte mit den Fingern auf den Tisch und gähnte, dass es in den Schläfen schmerzte.

Seit der Einberufung meines ältesten Bruders war Mutters stiller Leidensbecher um einen Tropfen voller geworden, was sich besonders an Schabbat und Feiertagen zeigte. Das Haus war leerer, die Geige meines Bruders hing stumm und verlassen an der Wand, und der leere Stuhl des Ältesten in der Reihe der Kinder erschien Mutter wie eine Zahnlücke oder ein Fingerstumpf. Wann immer sie am Tisch das Essen austeilte, blickte sie sehnlich auf den freien Platz und unterdrückte einen Seufzer, um den Schabbat oder Feiertag nicht zu entheiligen.

Mit den Bauern im Dorf kam Vater gut aus. Seit er zugezogen war, um den Wald abzuholzen, gab es eine weitere Einkommensquelle am Ort. Einige Bauern arbeiteten im Wald, andere pendelten in die nächste Kleinstadt, um Feuer- oder Bauholz zu verkaufen, und wieder andere fuhren Holz zur nächsten Eisenbahnstation. Bauhölzer wurden den Bauern preisgünstig und auf Raten angeboten, und die schiefen Katen und Lehmhäuser machten nach und nach festen Gebäuden Platz. Ein neues Wohnhaus, eine Scheune, ein Kuhstall oder Schafspferch entstanden. Zwei oder drei Strohdächer wurden durch Ziegel ersetzt und viele Löcher in den Zäunen ausgebessert. Natürlich kam es vor, dass ein Bauer Bauhölzer «mitgehen ließ» – in einem Dorf am Waldrand konnte es kaum anders sein –, aber meist schöpfte Vater seine rechtlichen Möglichkeiten gegen den Dieb nicht mit ganzer Strenge aus, und manchmal übersah er es auch einfach. Schließlich wohnte er in ihrer Mitte, noch dazu verbotenerweise, und Juden tut Frieden gut. Die Bauern des Dorfes schätzten ihn deswegen hoch, kamen manchmal sogar mit ihren kleinen Zwisten und Rechtsstreiten zu ihm. Vater wusste den richtigen Ton bei ihnen anzuschlagen, auf ihre Weise mit ihnen zu sprechen: Er beschwichtigte den einen, ermahnte den zweiten und rügte den dritten – und alle Seiten zogen zufrieden wieder ab. Mit den Honoratioren unter ihnen tauschte Vater sogar Geschenke zum Purimfest: Wir schickten ihnen Hamantaschen und Brötchen, sie revanchierten sich mit einem lebendigen Huhn, Eiern, einem Säckchen Mohn. Einer von ihnen, Wassili, ein gewitzter, gescheiter Bauer und alter Freund von Vater, schickte sogar seinen kleinen Sohn in den Cheder unseres Lehrers, damit er dort mit den anderen Kindern schreiben lernte. In dem Dorf mit seinen vierzig Bauernhäusern gab es sonst keine Schule, ebenso wenig wie ein Gebetshaus und einen Priester, und aus Petka – so hieß der kleine Goj – wurde beinah ein Jude, denn er lernte viele Gebete, den halben Kiddusch und die meisten Geschichten aus dem Chumasch auswendig hersagen, nach dem, was er von seinen jüdischen Schulkameraden hörte oder nebenher aufschnappte. Bald schon schrieb er Russisch in hebräischen Buchstaben, allerdings von links nach rechts.

Am Silvesterabend kamen die Dorfkinder und sangen ihre Lieder vor unseren Fenstern, und unsere alte Kinderfrau Jewdocha brachte ihnen weißes Schabbatbrot, mit Hülsenfrüchten gefüllte Teigtaschen und kleine Münzen hinaus. Im Frühling ging mein ältester Bruder Schmuel ins nächste Gehölz und hängte dort eine Schaukel zwischen zwei Bäumen auf, die alle Kinder des Dorfes, nichtjüdische wie jüdische, gern benutzten. Im Winter baute er ihnen Schlitten, auf denen sie von Seligs Hügel herunterrodelten. An Sommerabenden versammelten sich manchmal alle Dorfkinder, Jungen wie Mädchen, um unser Haus, während mein Bruder Schmuel drinnen am Fenster seine Geige spielte und sie draußen hopsten und tanzten. Nebenbei bemerkt: Die alte Kinderfrau Jewdocha hatte in unserem Haus drei Jungen großgezogen und hing von ganzem Herzen an ihnen und an meinem Vaterhaus. Sie kümmerte sich treu um die Kinder: Gab ihnen zu essen und zu trinken, brachte sie ins Bett und weckte sie auf, achtete wie eine Jüdin darauf, dass sie ihr Leibchen mit den Schaufäden anzogen, eine Kopfbedeckung aufsetzten, das Morgengebet sprachen, Thora und Gottesfurcht lernten, und passte aufmerksam auf, dass sie fleischiges und milchiges Geschirr nicht durcheinanderbrachten. Wenn eines von ihnen krank wurde, brachte sie insgeheim ein Fläschchen Weihwasser mit und besprengte sie zur Heilung damit.

Alles schien gut zu laufen. Eine kleine jüdische Familie wohnte in Frieden in einem der kleinen Dörfer – was sollte schlecht daran sein? Doch dann griff der Satan ein, und im Nu verwandelte sich alles in ein Tohuwabohu.

2

Der Satan kam im sechsten Jahr unseres Dorflebens. In der Bezirksstadt fand eine Wachablösung statt: Ein Statthalter trat ab oder starb, ein anderer stieg an seiner Stelle auf – und im ganzen Bezirk ging es plötzlich streng nach Gesetz, gab es immer neue Verbote und Vertreibungen. Die schlimmen Gerüchte, die täglich aus den umliegenden Dörfern eintrafen, trugen Angst und Schrecken in die vereinzelten jüdischen Häuser. Das Leben hing am seidenen Faden, Neid und Missgunst nahmen zu. Jeder war auf seinen eigenen Broterwerb bedacht und misstraute seinem Nachbarn. Vater kehrte zuweilen mit wütender Miene vorzeitig aus dem Wald zurück, tuschelte lange mit Mutter und dem künftigen Schwiegervater und brach überstürzt in die Kreis- oder Bezirksstadt auf, um dort «die Bestimmungen» abzumildern. Allein schon der Gedanke, das Dorf verlassen zu müssen, ließ einem das Blut in den Adern gerinnen. Unsere Familie war doch bereits dort verwurzelt, und gerade hatte Vater den Bau eines Teerofens in Angriff genommen, in den er den Großteil seines bescheidenen Vermögens investiert hatte. Doch seine Bemühungen bei «den richtigen Stellen» schienen nicht besonders erfolgreich zu verlaufen, denn er kehrte immer aufgebrachter von seinen Fahrten zurück. Die Beamten an «den richtigen Stellen» ließen plötzlich wieder äußerste Strenge walten. Der «Steuerbetrag» schnellte enorm in die Höhe, aber völlige Sicherheit gab es trotzdem nicht.

Der Urjadnik suchte uns nun auch häufiger auf, als sei er auf der Hut, erschien jedoch bei Nacht, wie ein Dieb, und sein rechtes Auge, das jetzt noch schiefer wirkte, blickte auf einmal fremd und kalt, fast zornig. Das Weiße war größer geworden, als würde er uns gar nicht erkennen. Die Dorfbauern reagierten auch anders, wurden regelrecht unverschämt. Und schlimmer noch: Es verging keine Nacht mehr ohne Holzdiebstähle im Wald. Manche Bauern versuchten ihre Taten nicht mal zu verbergen, in der Annahme, dass Vater jetzt gut daran tat, es schweigend hinzunehmen. Ein Bauer, Saschke der Wolf, ein dorfbekannter Ganove, und seine beiden Söhne wurden vom Waldhüter, unserem Knecht Stiope, dabei erwischt, wie sie gestohlenes Holz auf ihren Karren luden – worauf sie Stiope einfach zusammenschlugen und das Holz nach Hause fuhren. Das konnte Vater natürlich nicht mehr mit Schweigen übergehen, und er zeigte die Täter an, womit er sich viele Feinde seitens der Ganovenfamilie im Dorf machte. Ein Verwandter des Diebs, der der Dorfschreiber und ein berüchtigter Säufer war, verfasste fortan allwöchentlich Hassberichte über Vater nach dem bekannten Schema: «Es wird bekanntgegeben, dass der Jude X, Sohn des Y, der verbotenerweise, entschieden gesetzeswidrig, im Dorf ansässig ist, mit seinen Taten den Geist unserer Gemeinde verdirbt und dem Staat schadet», und der diebische Bauer nahm das Hassschreiben an sich und brachte es an «die richtigen Stellen». «Die richtigen Stellen» bestellten Vater umgehend zur Vernehmung ein, und von solchen Terminen kehrte er leichenblass heim. Als er einmal – woher auch immer – zurückkam, wurde sein Zweispänner nur noch von einem Pferd gezogen. Das andere, schönere Pferd war als «Sühnegeld» beim Inhaber einer der «richtigen Stellen» verblieben, und das andere, für das Vater so schnell keinen Partner gefunden hatte, war wie gemaßregelt allein mit seinem Besitzer heimgezockelt, wobei die Deichsel, die an der Wagenmitte angebracht war, ungewohnt schief hing. Vater stand die Schamesröte ins Gesicht geschrieben, als hätte man ihm den halben Bart abrasiert und den halben Kaftan abgeschnitten, und Kutscher Stiope war den Tränen nahe vor Kummer. Als er das einzige Pferd ausschirrte und in den Stall führte, überschüttete er es mit Flüchen, schlug ihm zähneknirschend mit der Faust aufs Maul und ließ seine ganze Wut an ihm aus. Das Fehlende wurde allerdings bald ersetzt: Vater tauschte das nunmehr einzige Pferd, das ebenfalls gut war, gegen zwei schlechte, was Stiope Schmach und Trauer einbrachte, aber Ruhe und Sicherheit kehrten nicht wieder ein. Ohne zu wissen, was der nächste Tag bringen würde, gab Vater das Projekt mit dem Teerofen auf und ließ die Bautätigkeit mittendrin einstellen. Vater sagte oft, die unfertigen Mauern im Wald, die nun Schweinen und Kälbern zur Unterkunft dienten, erschienen ihm jede Nacht weinend im Traum …

Die gesetzlichen Schritte gegen die Juden der umliegenden Dörfer wurden unterdessen immer schärfer. Erst gab es noch eine Vorwarnung vor einer Vertreibung, später vertrieb man unangekündigt. Da half kein Sühnegeld mehr. Stattliche Häuser, die in jahrelanger Arbeit erbaut worden waren, wurden auf jähe Anweisung hin in kürzester Zeit verwüstet. Auf den Sandpisten, die aus den Dörfern in die Kleinstädte führten, schlichen jeden Tag Bauernkarren, beladen mit der Habe Vertriebener. Und am nächsten Tag fuhren dieselben Bauern zurück in ihre Dörfer und lachten über die Untergangsstimmung der verbliebenen Juden, die den Arm des Gesetzes noch nicht zu spüren bekommen hatten. Nackte Angst befiel mein Vaterhaus, und die Herzen ahnten nichts Gutes.

Einmal, an einem Feiertag der Gojim, als Vater zu Hause war, platzte Stiope verstört herein und erzählte, die Bauern des Dorfs säßen gerade im Wirtshaus zusammen, die meisten besoffen, und bereiteten irgendein Papier gegen Vater vor. Angeführt würden die Hetzer von Saschke dem Wolf, dem diebischen Bauern, und seinem Verwandten, dem Dorfschreiber, und die Stimmen seiner Verteidiger schaltete man mit Branntweinflaschen aus, die die Hetzer «der Allgemeinheit» spendierten. Den Gerüchten zufolge beinhaltete das Papier ein Gesuch «der Allgemeinheit» an «die richtige Stelle», den Jid Jossi aus dem Dorf zu vertreiben, erstens, weil er dort verbotenerweise wohne, und zweitens, weil er «schade». Es gab Grund zu der Annahme, dass auch ein Jude die Hand im Spiel hatte: Etwa um diese Zeit hatte ein Jude ein Waldstück an der Grenze zu Vaters Wald erworben. Die beiden standen also seither in Konkurrenz, die manchmal, wie üblich, auch in Handgreiflichkeiten ausartete.

Vater ging unverzüglich selbst ins Wirtshaus. In seinem Beisein, dachte er, würden sie es nicht wagen. Und so war es. Vaters unverhofftes Erscheinen in der Kneipe brachte die Hetzer in Verlegenheit. Zwei oder drei machten sich davon, und die Übrigen blickten zu Boden. Einer streckte erschrocken die Hand nach dem verlassenen «Papier» aus, als wolle er es schnell verdecken, doch ein anderer Bauer, ein gottesfürchtiger Alter von denen, die Vater ehrten, kam ihm zuvor, ergriff es und bekreuzigte sich, ehe er es in Stücke riss und zu Vater sagte: «Danke Gott, Jossi, du bist von Ungemach errettet und wir vor einer Sünde. Lass Branntwein für alle ausschenken.» Vater tat es, und augenblicklich schwenkte das Herz der Leute um, und die Stimmung änderte sich. Der Anstand gewann wieder die Oberhand, und die Gruppe seiner Verteidiger obsiegte. Einige der Reumütigen waren nach zwei, drei Gläschen derart umgepolt, dass sie Stein und Bein schworen, sie seien Hunde und Söhne von Hunden bis ins zehnte Glied. Und einer heulte wie ein Biber, als er Vater um Verzeihung bat, warf sich zu Boden und rief: «Trample auf mich, Jossi, tritt zu.» Wieder ein anderer schlug sich ans Herz und schrie, er werde Jossi bis zu seinem letzten Blutstropfen verteidigen, und den «Wolf» werde er umbringen, ihn totsicher erschlagen … Auf dem Heimweg hörte Vater Geschrei aus dem Wirtshaus. Vor lauter «Reue» waren die Hetzer und ihre Gegner offenbar aneinandergeraten, und ein Bauer riss dem anderen wieder mal die Haare aus.

Das Papier war fürs Erste zerrissen, aber die Gefahr nicht gänzlich abgewendet. Die Dorfbevölkerung war in zwei zerstrittene Lager gespalten. Die Streitereien und Handgreiflichkeiten nahmen kein Ende, und die beiderseitigen Hetzschriften gelangten an «die richtigen Stellen». Der Statthalter bestellte mal die eine, mal die andere Seite ein, stampfte bei beiden mit den Füßen und brüllte wie ein Löwe: «Nach Sibirien! In Eisenketten!»

An einem Chanukkatag schließlich ließ der Statthalter Vater kommen. Vater legte zwei fette Gänse in den Schlitten, als Chanukkageschenk für die Frau des Beamten, und beeilte sich, dem Ruf Folge zu leisten. Die Hausherrin nahm die Gabe erfreut entgegen, und ihr Mann führte Vater umgehend in einen hinteren Raum und sagte ihm: «Ich bitte dich, Jossi, ich kann dich nicht länger decken. Du hast Feinde, die gegen dich arbeiten. Und im Bezirk werden die Gesetze immer strenger durchgesetzt. Verschärfungen, Warnungen. Ein Jude im Dorf – um Himmels willen, der sollte sich dort keineswegs aufhalten und sehen lassen. Sie setzen das jetzt penibel um.»

«Ist das denn die Möglichkeit?», fragte Vater verwundert, «noch dazu wegen eines einzigen Tages?»

«Wegen eines Tages …»

«Was soll ich denn machen?», fragte Vater, «gibt es vielleicht doch einen Dreh?»

Der Beamte breitete die Arme aus und schürzte die Lippen, als wollte er sagen: «Tu, was du kannst. Ich bin mit meinen Kräften am Ende.»

Vater fuhr nicht nach Hause, sondern eilte mit dem Schlitten in die Kreisstadt und von dort in die Bezirksstadt. So sauste er umher, bis er Tage später erschöpft und deprimiert und mit fast leeren Händen heimkehrte. Er hatte zwar allerlei Ratgeber gefunden, aber ihre Empfehlungen widersprachen sich, stachen einander aus. Es gab auch Mittelsmänner, die ihm viel zusicherten, aber wenig einhielten. Einer, der angeblich über «Kontakte» bei «den richtigen Stellen» verfügte, übernahm es zwar – gegen ordentliche Entlohnung natürlich –, mit diesen Kontakten zu reden, um Vater zu «legalisieren», das heißt, seine Ankunft im Dorf einen Tag vorzudatieren, also vor Erlass der Order, aber viele meinten, man dürfe seinen Worten kaum Glauben schenken, denn er sei als Betrüger bekannt. Trotzdem zahlte Vater ihm einen Vorschuss: Wer weiß? Vielleicht …

Mit diesem Vielleicht melkte der Mittelsmann Vater drei Monate lang, ohne dass die Sache über das Vielleicht-Stadium hinausreifte. Jede Woche tauchten neue Kontakte auf, die es zu beschwichtigen galt, und Vaters Hand ermüdete vor lauter Beschwichtigung. Eines Tages informierte ihn der Mittelsmann, dass sich die Order nicht aufheben ließe; sie liege bereits unterschrieben und besiegelt an dem und dem Ort. Was ginge dann noch? Aufschieben, aber das würde so und so viel kosten. Also zahlte Vater so und so viel für den Aufschub. Doch es sollte nicht lange dauern, bis es erneut hieß, dass das Papier, trotz aller Aufschübe, nun doch weitergezogen sei und ein erneuter Aufschub erwirkt werden müsse. So ging alles von vorne los: Der Mittelsmann war auf der Hut und schob mit beiden Händen auf, aber das Papier schlich weiter, Stück für Stück und dem Auge verborgen, wie ein Dieb im Untergrund, langsam, aber stetig, und jedes Ruhen und Rasten kostete Vater Geld und vor allem Ehrverlust und beispiellose Seelenqualen: vergebliches Klinkenputzen auf allerlei Ämtern, Abweisung mit dem Vermerk, morgen wiederzukommen, Bestechung, Flehen um Erbarmen, Täuschung, Kuschen vor hartherzigen alten Säufern oder anmaßenden jungen Schnöseln in den Amtsstuben, Geheimtreffen in dreckigen Wirtsstuben, widerliches Gezerre … Von diesen Gängen kam Vater stets ausgelaugt nach Hause und blieb zwei bis drei Tage im Bett liegen … Wenn er danach wieder aufstand, zog er sich in sein Zimmer zurück und wanderte dort stundenlang auf und ab. Und einmal, in der Abenddämmerung, fand ich ihn in der Ecke vor dem kleinen Thoraschrein stehen und leise weinen …

Viele weiße Haare auf dem Kopf und neue Furchen an der Stirn brachten ihm diese Tage ein.

Als Vater einsah, dass die Erlösung nicht auf natürliche Weise eintreffen werde, hoffte er auf himmlische Gnaden. Er bemühte sich weiter, denn es steht ja geschrieben: «Auch wird dich segnen der Ewige, dein Gott, in allem, was du tust», aber an eine vollständige Rettung glaubte er nicht mehr. Er betete im Stillen, dass das Unheil jedenfalls nicht zu bald hereinbrechen möge. Und vorerst – wer weiß, vielleicht … Vielleicht würde mittlerweile ein Wunder geschehen, beispielsweise irgendein Manifest, oder ein Krieg oder ein ähnlicher Schlag für den Staat, der Jossi mit Wohnsitz in Kosjowka vergessen machte.

Mittlerweile war der Frühlingsmonat Nissan angebrochen, und von meinem großen Bruder, Schmuel, der als Trompeter im Militärorchester diente, traf unversehens ein Brief mit zwei guten Nachrichten ein: Erstens hatte man ihm, Schmuel, wegen seiner hervorragenden Begabung als Musiker ein Abzeichen verliehen, und zweitens hatte man ihm zwei Wochen Urlaub bewilligt, sodass er zum Sederabend nach Hause käme, samt seiner Trompete. Vater las den Brief allen Hausgenossen vor, und alle freuten sich sehr. Die Kinder tanzten – «Schmuel kommt und bringt die Trompete mit!» Über das Gesicht meiner Mutter huschte ein Lichtstrahl, und in ihren Augen glitzerten Tränen.

«He, Frau, warum weinst du denn?», sagte Vater und wischte sich mit dem Finger selbst eine heimliche Träne weg. «Das ist doch ein gutes Zeichen. Jetzt wirst du sehen, dass der Ewige uns errettet …»

«Möge es eintreffen, Herr der Welt, gib es für die Kinder», erwiderte Mutter und unterdrückte die Tränen mit aller Kraft, um Vater nicht zu grämen.

Doch leider wurde Vaters und Mutters Stoßgebet nicht erhört. Das Unheil traf nur zu bald ein, zu einer Zeit, als wir überhaupt nicht darauf vorbereitet waren: Am Pessachabend.

3

Der Gast legte eine kurze Pause ein und erzählte dann weiter: