Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

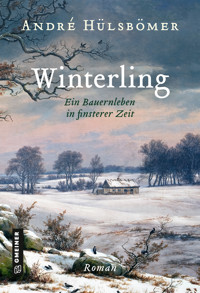

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

An einem ohnehin finsteren Tag im Herbst 1670 geraten Ortsvorsteher Dieffenbach und einer der vorderen Bauern im oberhessischen Dauernheim, der Leibeigene Johannis Edler, bös‘ aneinander. Ihr Landesherr im Bingenheimer Schloss will die Abgaben erhöhen, doch das Bauernvolk weiß jetzt schon kaum über den nächsten Winter zu kommen. Edlers Gerechtigkeitssinn ringt mit der Fügsamkeit seines Standes. Erstmals will er sich widersetzen. Während sein besonnener Schwiegervater ihn gerade noch einfangen kann, nimmt Edlers leidenschaftlicher Erstgeborner die Sache schließlich allein in die Hand …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 657

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

André Hülsbömer

Winterling

Roman

Hinab in eine schwarze Zeit An einem ohnehin finsteren Tag im Herbst 1670 eröffnet Ortsvorsteher Dieffenbach dem Bauer und Färber Johannis Edler, dass Landgraf Wilhelm-Christoph von Bingenheim die Abgaben drastisch erhöht. Zudem sollen Pferde und Männer gestellt werden. Es wird wohl wieder Krieg geben. Zwanzig Jahre liegt der Dreißigjährige Krieg zurück. Doch die Not der Menschen ist unverändert groß. Seuchen, Missernten und drückende Abgaben stürzen die Bauern ein ums andere Mal ins Elend. Die Edelmänner jener Zeit drückt ebenfalls manche Sorge. Man hat gut zu essen und pflegt die hohen Künste. Man repräsentiert und renoviert, man geht zur Jagd. Doch der Lebensstil liegt weit über den Verhältnissen. Im Hintergrund entstehen in den Wissenschaften wie auf ein geheimes Zeichen hin grundstürzende Gedanken. Sie wollen den Weg in eine neue Epoche bereiten. Eine gräfliche Gesellschaftsjagd lässt schließlich Elend und Unfreiheit der Bauern auf Genusssucht und Rücksichtslosigkeit der Edelleute prallen. Als ein Bauer im jagdfiebrigen Feuer der angetrunkenen Blaublüter fällt, kochen die Bauernseelen über.

André Hülsbömer wurde am 15. März 1966 in Münster geboren. Nach dem Studium von VWL und Geschichte in Trier und Dublin arbeitete er als Konjunkturanalyst bei den F.A.Z.-Länderdiensten. Mit Abschluss eines berufsbegleitenden Promotionsstudiums an der Universität Frankfurt zum Dr. phil. wurde er 1998 Chefredakteur und später Geschäftsführer des F.A.Z.-Instituts. 2001 machte er sich selbstständig und legte den Grundstein des heutigen Fachverlags F.A.Z. Business Media. Ende 2017 verkaufte er seine Beteiligung an die F.A.Z. Mit seiner Frau Melanie erwarb und renovierte er den Auenlandhof, der heute Biergarten, Hofcafé, Seminarhof samt Eventgastronomie, einen kleinen Weinberg, ein Jagdrevier und eine Destille umfasst.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinterlandskab_ved_Vordingborg.jpg

Federzeichnungen: John Stephen Porter, Ortenberg

ISBN 978-3-7349-3250-2

Widmung

Danke, Liebes

Karte

Ein Wort vorab

Wir werden von diesem Buch nach Oberhessen in das Jahr 1670 entführt. Oberhessen liegt oberhalb von Frankfurt am Main und erstreckt sich im Norden grob von Friedberg bis Gießen, im Osten bis nach Fulda.

Auf unserer Reise werden wir Worte lesen, die lange verlorengegangen sind. Weil unsere gesellschaftliche Tradition nicht mehr bäuerlich geprägt ist. Weil es Berufe, die sie bezeichnen, nicht mehr gibt. Weil niemand mehr dieses oder jenes Werkzeug nutzt. Weil wir uns längst nicht mehr in den Händen unseres Herrn aufgehoben glauben. Weil die Jagd aus dem Alltag der Menschen verschwunden ist. Weil die hiesige Ursprache »Owerhessisch Platt« dabei ist, für immer zu verstummen.

Ich habe viele verlorengegangene Worte verwendet, um jene untergegangene Zeit so ursprünglich wie möglich aufscheinen zu lassen. Manches erschließt sich aus dem Zusammenhang. Doch ab und zu werden Sie über gänzlich Unverständliches stolpern. Dafür gibt es am Ende vom Winterling das »Register fehlender Worte« mit über zweihundert Erläuterungen, die Ihnen dann wieder aufhelfen.

A.H.

Erster Teil

Ganz Dauernheim versinkt in Schlamm und Elend. Der Teufel, scheint’s, scheißt fleißig weiter auf den größten Haufen. Nur wenige Leute halten sich noch auf den Beinen.

Wie es Gott gefällt

Vor Wochen hatte der Himmel alles Blau vergessen. Eine schwarze Wolkendecke drückte auf die Erde. An den am tiefsten herabhängenden Stellen schien sie zum Greifen nah. Hielt man dieser Tage das Gesicht in den Wind, brannte der Niesel auf den Wangen. Am Boden hüpften unentwegt winzige Rinnsale abwärts.

Der Frost war keine Hilfe. Er klopfte unentschlossen, kam in der Nacht und zog sich bei Tag zurück. Mit seiner kalten Hand nahm er dem Wurzelwerk den letzten Biss. Er machte den nassen Boden nicht hart, sondern weich.

Seit drei Tagen ging ein scharfer Wind von Südwesten das Tal hinauf, der unnachgiebig die kalte Nässe hochtrieb. Wolke um Wolke wurde zwischen die Schenkel des vor Urzeit vom Eis befreiten Gletschertals links und rechts der Nidda in die Flanken der Landschaft gedrückt. Nichts war mehr trocken, nicht einmal das Heu in den Scheunen. Der Regen wurde ununterbrochen durch die Ritzen in deren Wänden geblasen. Längst war die Erde in der Tiefe aufgeweicht. Zwischen den Häusern und auf den Wegen hinaus zu Äckern und Weinbergen war alles ein Schlamm. Das Gras in der Mitte der Feldwege hatte keine Kraft mehr. Wenn man darauf trat, quietschte es leise, und der letzte Placken versank. Der Boden griff nach jedem Schuh.

Mit Fuhrwerken war kein Durchkommen mehr. Inzwischen war selbst zu Fuß alles beschwerlich geworden. Das anhaltende Hundewetter machte das Ausgehen zu einer großen Sauerei. Die Leute drückten sich auf den wetterabgewandten Seiten der Häuser entlang, damit sie nicht in der Mitte der Wege versanken.

In Senken und Mulden auf jedem Weg hatten sich Lachen und Tümpel gebildet. Die Erde mochte all das Wasser nicht mehr schlucken. Der Überlauf speiste den Fluss von allen Seiten. Die Nidda war über mehr als die Hälfte der tausend Klafter weiten Talaue ausgekragt, wo sie sonst nicht mal einen Steinwurf breit in ihrem Bett lag. Oben, von der Altenburg aus geschaut, wo vor langer Zeit die erste Siedlung des Ortes gestanden hatte, schien das viele Wasser unten im Tal breit und ruhig zu liegen wie ein See.

Wer nicht beizeiten genügend Holz, Torf oder wenigstens Reisigbündel unter Dach gebracht hatte, dem wurde es von der Nässe, die Schuhe und Kleidung tagein tagaus ins Haus trugen, feucht. Nur ein gutes Feuer konnte diese Nässe aus dem Innern vertreiben. Wer nicht heizen konnte, war bald krank. Das war jedes Jahr so. Wenn der Winter kam und mit ihm Erschöpfung, Nässe und Kälte, sah er immer zuerst bei den Armen nach, wen er holen konnte.

Als der Zug mit den drei Särgen aus der Kirche trat, setzte einer nach dem anderen der dunkel gekleideten Männer seinen Hut auf und zog ihn mit beiden Händen stramm, damit er kein Raub des Windes wurde. Die Frauen spannten beim Hinausgehen ein schwarzes Tuch über ihre dunklen Hauben, unter denen die Haare streng gebunden waren, und zogen die Kinder nah zu sich heran. Sie taten das, um sich und die Kleinen vor der Nässe zu schützen, aber auch vor Blicken. Der ganze Zug war ein schwarzer nasser Klump, den allein die jungen Mädchen mit ihren bunten Röcken hier und da betupften. Von Weitem hätte man den Zug für eine riesige Raupe halten können, so eng blieben die Leute gegen das Wetter beieinander.

Dem Pfarrer schlang der Wind seinen Talar so zwischen und um die Beine, dass er beinahe stolperte. Er führte den Zug im engen Bogen um die Kirche und hinter ihr einige Meter den Kirchberg hinauf. Da lagen die frisch ausgehobenen Gräber. Das große Sterben der letzten Jahre hatte den alten Friedhof erschöpft. Jenseits der Friedhofsmauer lagen jetzt neue Gräber.

Unterm Barett des Pfarrers flatterten lange gelb leuchtende Strähnen. Seine Augen und Wangen waren knochig, er blickte grimmig, sein Mund war von einem kupfernen Bart verdeckt. Seine Gesichtshaut war vom Leben wenig gezeichnet. Die Dreißig hatte er noch nicht.

Edler und seine Familie hatten sich in der Mitte des Zuges eingereiht. An den drei Gräbern, die direkt nebeneinander lagen, sammelten sich zuvorderst die Angehörigen. Das restliche Dorf scharte sich im Halbrund drumherum. Manche fassten sich bei den Händen, legten Arme umeinander. Das Dorf war auf gute hundertfünfzig Köpfe geschrumpft, die meisten davon Kinder. Dazu viele alte Leute. Leute mittleren Alters waren wenige darunter.

Als alle ihren Platz gefunden hatten, sah Edler den Pfarrer um Fassung ringen. Er atmete mehrmals tief und fest ein und aus. Es blieb trotz der Übungen ein Zittern in seinem Oberkörper, das er unterdrücken wollte, aber nicht konnte. So hielt er seine Stimme noch zurück. Sie wäre gebrochen. Er wollte, er musste derjenige sein, der fest war. Er hielt inne bis zu seiner Beruhigung.

Endlich sprach der Pfarrer, die helle Stimme hielt. Er sprach den ewigen Trost der Christenheit über die Köpfe der Trauernden hinweg. Jenen Psalm König Davids, der wohl als Hirtenlied gedacht war, das noch im größten Leid Trost schenken konnte:

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

fürchte ich kein Unglück;

denn Du bist bei mir,

Dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Der Pfarrer machte eine Pause. Es hätten einige persönliche Worte zu den dreien folgen sollen, die zur ewigen Ruhe zu betten waren. Er hielt inne und drehte sich weg.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal.

Der Satz, den Edler zu hören gefürchtet hatte, war gefallen. Seine Tränen liefen haltlos bei diesen Worten, die sich mit dem Schniefen von zwei Dutzend Kindern mischten, mit dem Jammern der Frauen, Mütter und Schwestern der verstorbenen Männer, mit dem tröstenden Gemurmel des Mannes, der seine Kleinen näher an sich drückte und ihnen zusprach, als er deren Mutter zum Grab führte. Der Psalm verklang, das Jammern blieb. Bald übertönte das Geschrei von drei oder vier hungrigen Säuglingen alles andere.

Edler ragte aus dem schwarzen Pulk heraus. Mit seinen reichlich sechs Fuß war er der längste im Ort. Er hatte sich bei den Trauernden hinten eingereiht. So konnte er alles sehen, ohne gesehen zu werden, außer vom Pfarrer. Als Pfarrer Soldan angehoben hatte, den dreiundzwanzigsten Psalm vorzutragen, kam er sich vor wie ein Fass, das eben jemand angestochen hatte. Seine Schultern versuchten, das Schluchzen in die Brust zurückzudrücken. Es ging nicht. Die verzweifelten Stöße direkt aus seinem Herzen waren mit den Herzen der Kinder vorn, die er alle mit Namen kannte, mit den Herzen der Älteren, unter denen er aufgewachsen war, verbunden.

Ich halte das nicht aus. Siesollen mich so nicht sehen, ich muss fort, dachte er.

Von der Seite sah er den Jungen vom Anton an dessen Grab stehen, als der erste Sarg hinabgelassen wurde. So dürr, der Kleine. Der war zwölf oder dreizehn, Antons Ältester. Der Wind hätte den mitnehmen können, schmal wie er war.

Als Edlers eigener Vater starb, war er selbst bald zwanzig gewesen, ein junger Mann. Trotzdem war da dieses Wegrutschen des Bodens unter seinen Füßen gewesen, der Schwindel am Grab. Sein Blick, der suchte und nicht mehr fand. Wo sollten jetzt die Antworten herkommen auf die Fragen, die sich stellten, tagein, tagaus?

Wie soll das Wetter werden in den nächsten Tagen? Wann säen wir, wann holen wir das Getreide vom Halm? Wann holen wir die Kühe für den Winter von der Weide? Sein Vater war stets ruhig und fest gewesen in dem, was er entschied. Ein leiser Mann selbst dann, wenn er verärgert war. Wenn Edler etwas umtrieb, das er allein nicht lösen konnte, hatte es ihn wie von unsichtbaren Fäden zum Vater gezogen, um es von ihm auflösen zu lassen. Oft hatte der Vater nicht geantwortet, sondern gefragt: »Wie würdest du es machen an meiner Stelle?«

Einmal hatte er den Vater wegen des Wetters angesprochen. Er wollte klären, wie die verschiedenen Ernten in den nächsten Tagen und Wochen auf den im Frühjahr bestellten Äckern zu sortieren waren, damit alles gut würde.

Der Vater hatte zurückgefragt: »Wie schätzt du das Wetter ein?«

»Ich weiß es nicht.«

»Versuch es.«

»Es ist warm und trocken, die Wolken sausen hoch oben. Hier unten steht die Luft fast still. Das Wetter könnte bleiben, mein ich.«

Ende Juli war das gewesen. Der Vater fragte: »Hast du dir den Wind genau angeschaut?«

Seine Augen waren weit aufgegangen: »Wie soll ich den Wind anschauen? Der ist unsichtbar …«

Vater hatte den Kopf in den Nacken gelegt und mit langem Arm auf die Wolken gezeigt. »Siehst du jene Wolken?« Er war dem Zeig gefolgt. Der Vater sprach weiter, den Blicken der beiden hinterher: »Wie dicke Wollbüschel schweben helle weiße Wolken vereinzelt am Himmel. Andere, Richtung Norden, weiter den Vogelsberg hinauf, türmen sich dort hinten mit dem langsamen Westwind im Rücken dunkel in die Höhe. Sie streben nicht fort, sie rücken zusammen, schau.« Der Vater sprach weiter: »Wolken ändern sich ständig. Du musst auf ihre Änderung achtgeben. Je nachdem, wie und wo sie erscheinen, wie sie zueinanderstehen oder auseinanderstreben, kündigen sie unterschiedliche Wetter an. Die Höhe der Wolken verrät am meisten über das bevorstehende Wetter. Ganz weit oben ziehen die Federwolken, siehst du? Dort droben ist es kalt wie der Tod.«

Der kleine Edler schaute, erkannte aber kein Eis. Dass Eis und Tod nahe beieinander waren, wusste er schon. Er fragte sich, woher der Vater wusste, dass es dort oben so kalt war, sagte aber nichts. Der Vater fuhr fort: »Sind viele von ihnen zu sehen, künden sie schlechtes Wetter. Manche da oben sehen aus wie Schäfchen, andere wie Schleier. Die da ganz oben tragen alle Eis in sich.«

Edler erinnerte sich an das Kribbeln, das der Vortrag des Vaters in ihm ausgelöst hatte. Die Worte seines Alten waren ihm wie eine geheime Beschwörung. Er stellte sich verzauberte Eisbrocken vor, die fliegen konnten.

»Unten«, fuhr der Alte fort, »ziehen heute die tiefen Wolken. Sie tragen kein Eis, sie tragen Wasser. Die tiefen gehen mit unserem Wind hier drunten. Die unteren und die oberen müssen nicht in dieselbe Richtung laufen. In den unteren kannst du den Wind sehen.« Weiter sprach er: »Merke dir diese drei Bilder. Wenn die Wolken allein gehen, abgerissene Stücke in einem blauen Himmel, die langsam ziehen, künden sie von gutem Wetter. Nenn’ sie Schönwetterwolken. Schließen sie sich zusammen und verfärben sich am Bauch dunkel, lassen sie sich vielleicht noch hängen bis dicht über unsere Köpfe und wirken sie dabei hastig, führen sie Regen oder gar Schnee im Schilde. Schließen sich die unteren und die oberen Wolken zu gewaltigen Türmen zusammen, die sich rasch verändern, verbünden sie sich, um ein Gewitter anzurühren.« Der kleine Edler versuchte, sich alles zu merken. Doch es ging durcheinander: »Die Farbe, die Höhe, die Geschwindigkeit, die musst du im Auge haben. Vor allem aber, wie sich diese Eigenschaften im Lauf des Tages ändern und zueinander verhalten.«

Er erinnerte sich, wie er als Junge gedacht hatte: Der Vater weiß alles und kann alles. Wenn das Leben die Frage war, der Vater war die Antwort. Als er starb, wär’ er am liebsten hinterhergestorben. Er war damals noch nicht so weit, als Erstgeborener an seine Stelle zu treten. Ihm war nach dem Tod des Vaters nicht mal klar, dass genau das von ihm verlangt wurde. Das kam erst nach ein paar Tagen, als die Mutter anfing, ihm die Fragen zu stellen, die früher der Vater beantwortet hatte: »Jannis: Wie wollen wir dies und jenes machen? Wann, denkst du, holt ihr das Heu rein?«

Wie unendlich viel ihn der Vater gelehrt, wie er ihn zeitlebens ausgebildet hatte zum Landwirt, das hatte er nicht bemerkt, bis er es brauchte. Da in jedem guten Bauern ein Dutzend Handwerkergesellen stecken, hatte sein ganzes Leben an der Seite des Vaters aus Lernen bestanden.

Er lernte, wie man einen Baum fällt und so umwirft, wie man ihn fallen sehen wollte. Wie man mit wenig Kraft Holz spaltet, indem man Jahresringe und Trocknungsrisse richtig liest und Astauswüchse ausspart. Er erlebte, wie man ein Dach mit Stroh deckt oder mit Biberschwänzen, einen einzelnen Ziegel tauscht, ohne die anderen zu zerbrechen, ein Feuer entzündet und die Glut über die Nacht bringt, wie man senkrechte und waagerechte Balken unterschiedlich miteinander verbindet, eine Mauer setzt, wie man den Nagel auf den Kopf trifft, ein Messer wetzt oder eine Sense dengelt, wie man gutes von schlechtem Wasser unterscheidet, einen Weidenkorb für eine Fischreuse flicht, wie man Ableger von Weinreben oder Apfelbäumen zieht, Edelreiser vom einen Obstbaum auf einen anderen pfropft, wie man Kaninchen mit Rauchwerk und feinen Netzen fängt und größeres Wild mit Eisen und Schlingen, wie man Krankheiten bei der Kuh erkennt und behandelt, wie man schreibt und liest und rechnet, wie man Knoten schlägt oder Pilze findet und dabei die guten von den giftigen unterscheidet, wie man Häute zu Leder gerbt und das harte rote Lohleder näht, wie man an den Honig kommt, wie man wilde Beeren entsaftet, wie man einen Fisch tötet und ausnimmt, ein Huhn und sogar ein Schwein, wie man die tote Sau möglichst rasch auf eine Leiter spannt, ihre Brandadern aufschneidet, das frische Blut auffängt und mit gewürfelter Zunge, Speck und Salz überm Feuer verwurstet, wie man sie aufbricht, mit kochendem Wasser und Ketten die Borsten entfernt und das ganze Tier bis auf den Inhalt von Magen und Därmen zerwirkt und verwertet, wie man aus Knochen Seife kocht, einen Schinken in seine Hauptmuskel zerwirkt und die Brocken in den Rauch hängt, wie man in der Not aus Bucheckern Brot macht.

Er lernte, wie man ehrlich mit sich ist, auch wenn das weh tut, und so an sich weiter- und immer weiterbaut, wie man anständig mit Menschen umgeht, indem man sie nimmt, wie man genommen werden möchte. Er sah, wie der Vater das Licht in seinem Herzen vorm Erlöschen bewahrte, wenn es dicke kam, indem er sich immer wieder aufs Neue sagte, dass es schlimmer hätte kommen können. Er lernte, in Frieden mit seinen Nachbarn zu leben, indem er verinnerlichte, dass man einen Nachbarstreit nicht gewinnen kann und deshalb gar nicht erst in ihn einsteigt. Obendrein lernte er, wie man tröstet und wie man gescheit flucht, wenn keiner zuhört.

Er lernte in einem Satz, wie man ein guter, gottgefälliger Christenmensch wird. Wie man lebte in seiner ganzen Breite, vom Morgen bis zum Abend, von Frühjahr bis Winter, von der Jugend bis ins Alter, wenn die Kräfte nachließen, wie man alles miteinander verband zu einem Ganzen, das einen selbst und die Seinen trug und den Nachfolgenden ein Beispiel gab. Das alles hatte ihn der Vater gelehrt, ganz ohne Schulbank und ohne Schulmeisterei. Einfach indem er da war. Und plötzlich war er fort gewesen, unter der Erde.

Jetzt stehst du da am Grab, kleiner Anton, viel kleiner als ich damals. Lange vor der Zeit stehst du auf deinen dürren Beinen allein im Wind. Ich kann in dich hineinsehen. Ich werd’ euch in den nächsten Tagen besuchen und dich beiseitenehmen. Dann reden wir. Aber jetzt nicht. Jetzt geht es nicht.

Er flüsterte seiner Frau etwas zu, die kurz zu ihm aufsah und nickte. Geräuschlos ging Edler ein paar Schritte rückwärts, drehte sich um und entfernte sich von den Gräbern. Sein Blick fiel auf den Apfelbaum am Rand der Gräberstätte. Der hatte jetzt, Mitte Oktober, sein ganzes Laub verloren. Die ersten frühen Nachtfröste hatten ihn geschüttelt, der Herbstwind hatte an ihm gezerrt. Im Wipfel leuchtete wie zum Trotz ein letzter kleiner roter Apfel. Man konnte auf die Ferne die weiße Stelle sehen, wo ein Vogel ihn angepickt hatte. Durchgefroren, angepickt, von allen Blättern verlassen, hielt er sich als letzter fest.

Bald lag der weiße Kirchkörper mit den roten Augenrändern aus Büdinger Sandstein, den Prachtfenstern und Schießscharten, dem überdimensionierten Glockenturm, der auch ein Flucht- und Wehrturm war, lag dieses ganze zwiegesichtige Haus des Herrn, das Burg und Betstätte zugleich war, mit seiner schwarzen Schiefermütze über Schiff und Chor zwischen ihm und der Gemeinde an den Gräbern.

Er ließ sich von einer Stufe auf die andere fallen, hatte keine Augen für das Schöne. Als ginge er mit letzter Kraft oder hätte früh getrunken. Sein Gehen, hoffte er, würde unbemerkt bleiben. Am Fuß des Kirchbergs angekommen, hörte er nur noch Wind und Regen. Die Arbeit auf den Höfen, in den Werkstätten, in der Mühle und auf dem Rathaus ruhte. Alles stand still. Nur das Vieh war zu vernehmen. Doch selbst das wirkte heute mehr als nur sonntäglich gedämpft.

Von der Kirchbergstraße bog er links in die Langgasse und schleppte sich mehr heim als dass er ging. Sein Kopf war voller Sorge und Schwermut. In den letzten fünf Jahren waren die Vorräte Jahr auf Jahr im Laufe des Sommers immer nachlässiger wieder aufgefüllt worden. War das außer ihm jemandem aufgefallen? Anna, seiner Frau, war es aufgefallen. Obwohl sie noch so jung war. Und Pfarrer Soldan. Ja, und Dieffenbach, dem Vorsteher des Ortes. Er dachte: Sonst fällt das keinem auf. Die anderen gehen einfach so durch den Tag. Sie gehen alle durch einen Tag nach dem anderen. Sie leben wie die Regenwürmer. Vorn dunkel, hinten dunkel, dazwischen fressen, fressen, fressen. Weitermachen, bis es vorbei ist, irgendwann. Bis dich eine Amsel aus dem Boden zerrt. Keiner denkt darüber nach, wohin das führen soll. Keiner.

Edler dachte viel nach. Er überlegte bei jedem Handgriff, jedem Arbeitsschritt und jeder Entscheidung, die zu treffen war, wohin ihn das führe. Oft, eigentlich fast immer, dachte er für alle anderen mit. Zu oft, dachte er jetzt. Ich denke zu oft für andere mit. Ich sollte den Dingen ihren Lauf lassen. Das Meiste kann ich nicht ändern. Die ewige Mitdenkerei ist vergebene Mühe. Die Vorräte. Getreide, Kraut, Obst, Wein, getrocknetes Obst, getrocknete Pilze, Brennholz, und wer hatte: Schmalz, Schinken, Speck. Die Vorräte werden nicht so aufgefüllt, wie sie verbraucht werden, dachte er streng. Das kann nicht gutgehen.

In manchen der Felsenkeller unterm Kirchberg ist jetzt Platz übers ganze Jahr. Schon lang hat keine Familie mehr einen neuen Stollen in den Fuß vom Kirchberg getrieben. Bis zum Großen Krieg war das Dorf Jahr um Jahr gewachsen auf zuletzt an die fünfhundert Seelen. Zweihundert Jahre lang hatten die Familien vom Ort mit ihren wachsenden Höfen und Erträgen Stollen um Stollen in den Kirchberg getrieben und so unversehens eine Felsenkelleranlage mit bald hundert Einlässen gebaut.

Doch mit den Soldaten war das Gemetzel und mit dem Gemetzel der Abstieg gekommen. Sie hatten Tod und Verwüstung gebracht. Und neue Krankheiten. Sie hatten die Männer genommen und die Orte geplündert. Jahrelang, jahrzehntelang. Der Vater hatte erzählt, dass Krieg gewesen sei, solange er sich hatte erinnern können. Auch im Norden, von wo sie vor siebzehn Jahren, fünf Jahre nach dem Friedensschluss, geflohen waren. Am schlimmsten hätten es die Kroaten getrieben. Kroaten! Wer hatte einen Kroaten gekannt, bis die Horden eines Tages nach Dauernheim eingeritten waren, von Büdingen her, wo sie zuvor gehaust hatten. Sie hatten sich ungefragt einquartiert, die Leute aus den Häusern vertrieben und gewütet, als gäbe es kein Morgen für die, die nach ihrem Abzug noch lebten. Drei Viertel der Gebäude im Ort waren, über zwanzig Jahre nach der Kriegerei, immer noch verwaist. Viele waren bis auf die Grundmauern niedergebrannt, die Reste unter Brombeeren und anderem Unkraut verschwunden.

Man kann es sich nicht aussuchen, dachte er. Man kann es sich nicht aussuchen. Den Rest des Gedankens verbot er sich. Ahnte, dass das nicht rechtens war, links und rechts, vorwärts und rückwärts und immer weiter zu denken. Dinge kamen, Dinge gingen. Menschen kamen, Menschen gingen. Nimm an, was du nicht ändern kannst, schau nicht zurück.

Manchmal versuchte er sich vorzustellen, alles zu sehen und zu hören, was gleichzeitig im Ort in einem Moment geschah. Stellte sich vor, er stünde wie ein rüttelnder Falke hoch oben in der Luft. Mit scharfen Augen und hellhörigen Ohren. Alles zugleich aufnehmen. So dachte er manchmal an hellen, fröhlichen Tagen. Wie alles ineinanderfloss, wie aus all der Anstrengung an allen Enden des Ortes bis zum Abend etwas Gutes wurde, das alle voranbrachte. Wie mit jedem erfüllten Arbeitstag ein Stück vom nächsten Winter gesichert wurde. Hell waren seine Tage, wenn Dinge vorangebracht und gelungen waren.

Doch die hellen Tage waren in den letzten Jahren selten geworden. In diesem Jahr hatte er noch keinen Tag erlebt, der vom Morgen bis zum Abend hell gewesen wäre. Das Helle kam ihm immer aus der Tat. Aus dem Vollbringen und dem Vollbrachthaben. Wenn er die Tür zur Scheune verschloss, abends, nach einem langen Frühsommertag, an dem sie mit sechs Leuten in den Nidda-Auen Heu gemacht hatten. Wenn er zum Dunkelwerden aus dem Felsenkeller heraufstieg, im Vorbeigehen die Kerze ausschlug und an die Luft trat und einige frisch gefüllte Fässer hinter sich ließ: Das konnte so einen hellen Moment geben. Es mussten vorher so viele Dinge gut ineinanderspielen, damit das gelang. Vor allem Wetter und Gesundheit für sich und die Seinen über lange Zeit. Doch in diesem Jahr, dachte er, sind die Dinge wie verhext. Es gibt bald jeden Tag etwas, das dich oder die, mit denen du arbeitest, zurückwirft.

Wenn die Dinge gut liefen, drehte sich die Spirale des Lebens nach oben. Langsam, schwergängig, aber nach oben. Gingen aber ein paar wenige Dinge schief – einer der Männer im Ort brach sich etwas, eine Scheune mit Getreide fing Feuer, ein paar Fässer kippten und wurden Essig, Ratten fanden einen Weg in eines der Läger und blieben zu lange unentdeckt, das Wetter spielte einen einzigen Tag im Jahr verrückt und warf Hagel auf späte Trauben und Äpfel, ein Gewitter drückte den Emmer um … Es gab so viele Möglichkeiten zu stolpern.

Ging also nur Weniges schief, reichte das, die Drehung der Spirale anzuhalten und umzukehren. Dann drehte sie sich nach unten. Im Krieg und kaum weniger in den gut zwanzig Jahren danach hatte die Spirale des Lebens nur eine Richtung gekannt, allen Anstrengungen zum Trotz.

Edlers Hof war inzwischen so groß, dass er ohne die Arbeit Fremder in der Saison nicht auskam: die Weinberge, die Streuwiesen, das Vieh, der Garten mit allerlei Kräutern und Gemüse am Hof, die Färberei.

Zu Beginn, das war im Sommer 1653 gewesen, hatte sein Vater vom Schultheißen Dieffenbach die Beunde zum Auenlandhof mitgepachtet. Eine auskömmliche Menge Land. Sie waren aus dem Münsterland in der Hoffnung auf Frieden und einen guten Neuanfang ins einstmals so fruchtbare Oberhessen gekommen. Ein Anwerber hatte ihnen Land, ein Haus, Kredit für den Aufbau und Reisepapiere versprochen, die mit dem Siegel des Landgrafen von Bingenheim Aufnahme versprachen.

Weil der alte Edler bei der Münsteraner Obrigkeit aus besonderen Gründen gut gelitten war, hatten sie ihn – auf seinen Wunsch hin – ziehen lassen, ihm die entsprechenden Entlassungspapiere ausgestellt. Als Dreingabe hatten sie ihm einen Familiennamen eingetragen: Edler. Und das, obwohl er als drittgeborener Sohn weder väterlicherseits Hoferbe war und also auch nicht Namensträger, noch durch einen meisterlich erlernten Beruf Anspruch auf einen Familiennamen erworben hatte. Er war alles andere als ein »Edler«. Er war und blieb ein Leibeigener seines Landesherrn, ein ganz und gar einfacher Mann, und blieb es bis zu seinem Tod. Entlassen aus der Herrschaft in Münster, aufgenommen in die Herrschaft des jungen Grafen Wilhelm-Christoph zu Bingenheim. Hier wie dort hieß er fortan: Edler. Das konnte wie ein Versprechen klingen, wie ein Witz (über ihn) oder wie eine Anmaßung (von ihm).

In Münster hatte man es als Versprechen angesehen, als Ausdruck von Wertschätzung für das, was er in unermüdlichen Diensten des päpstlichen Friedensunterhändlers Bischof Fabio Chigi geleistet hatte. Im neuen Leben wusste davon bis kurz vor seinem Tod niemand. Ohne Herkunftsangaben hatte der Name das Zeug, zu einer Bürde zu werden. Man musste hoffen, dass keiner seiner zukünftigen Träger zur Unbotmäßigkeit neigte.

In den Anfangsjahren nach der Übersiedlung 1653 hatten Vater und Mutter das Land neu bestellt. Die Kinder hatten kräftig mit angefasst, vor allem er, Johannis, den alle Jannis riefen. Er musste in seinen jungen Jahren mit anfassen wie ein Erwachsener und tat es gern. Früh wollte er gesehen werden wie ein Großer. Zusammen hatten sie zuerst den verkommenen Weinberg freigeschnitten. Der war in den Brachjahren zu einer einzigen Riesenrebe verwachsen. Da war kein Durchkommen mehr gewesen. Tag für Tag hatten sie die alten Reihen wiederhergestellt, sicher zwei Wurf pro Mann und Tag. Das Altholz hatten sie ofengerecht kleingeschnitten. Es brannte erstaunlich langsam und ergiebig ab. Sie hatten aus den überstehenden jungen Reisern übers Frühjahr neue Reben gezogen und die Lücken nachgesetzt.

Danach hatten sie die verbuschten Wiesen wieder hergerichtet. Überall standen mannshoch Schwarzdornbüsche, Disteln, Beifuß, Schafgarbe und manches andere Heckenkraut beisammen. Den Schwarzdorn hatten sie getrocknet wie das Altholz aus den Wingerten und kleingemacht zum Heizen. Mit Alma, dem Kaltblut, das sie als Fohlen aus dem Norden mitgebracht hatten, zogen sie die Pflugschar durch den schweren, von starken Wurzeln durchwachsenen Boden. Er erinnerte sich an die Quälerei, alle zwei drei Schritt die Schar aus der Furche zu wuchten, um sie von verknäulten Wurzelballen zu befreien. Alma, die Gute, erwies sich ein weiteres Mal als bestes Stück am Hof. Danach liefen Vater und er, den Wind im Rücken, für die Grassaat hintereinander her. Jannis warf im weiten Bogen die Samen aus, die sie gesammelt hatten. Die Samen von fettem Klee, Senf und hohen Gräsern hatten sie im Sommer zuvor von den Halmen gestreift, getrocknet und in Steintöpfen über den Winter gebracht. Jannis warf aus, der Vater lief mit den Geschwistern hinterdrein und vertrat die Saat mit Brettern, die sie sich mit Lederriemen unter die Schuhe gebunden hatten, damit nicht alles allzu leicht von Regen oder Wind, Vögeln und Mäusen geholt würde. Zusätzliche Hilfe holten sie sich von Milanen, Bussarden und Habichten. Für die schlugen sie einige hohe Pfosten in die neuen Wiesen, die die großen Vögel als Jagdsitze nutzten.

Zuletzt machten sie sich daran, die verkrauteten Ackerflächen wieder auszuheben und neu zu bestellen. Die wilden Heckengewächse hatten sich längst tief im Boden festgekrallt. Sie ließen sich nicht reißen, sie wollten ausgegraben und ausgestochen werden, jede einzelne.

Ein Anfang, der Früchte trägt

Der Schultheiß hatte an den Neuankömmlingen aus dem Norden Maß genommen und dem Vater den Auenlandhof an die Hand gegeben. Der lag am Ende der Langgasse, wo sie in die Mühlgasse mündete, unten am Fluss. Das kleine Haupthaus und, direkt daran angebaut, Schweinestall und Scheune. Es war in seiner Bauweise für Dauernheimer Verhältnisse ein stattliches Haus. Dicke Eichenbalken als Stützen und Deckenbalken, hohe Decken und eine halbgeschossig über der Erde erhöhte Bauweise. Das Erdgeschoss lag auf diese Weise höher als das höchste Hochwasser. Und sie hatten unter der Wohnebene halbhohe Kellerräume. Zur einen Hälfte waren die Keller in die Erde gegraben, zur anderen von der schweren Blaubasalt-Grundmauer umfangen. Tiefer wäre es nicht gegangen. Dazu lag der Fluss zu nah. Die Kriechkeller waren willkommener, frostfester Lagerraum, der wegen seiner Grundfeuchte selbst an heißen Sommertagen die Frische hielt. Vater und er hatten vorm ersten Winter in den kleinen Dachboden eine Räucherkammer gemauert und an den Kamin angeschlossen. So konnten sie bald manches gute Stück Fleisch über den Winter bringen.

Zwei ganze Jahre waren sie alle zusammen damit beschäftigt, das verwahrloste Land wieder in das Sinnen und Trachten des Bauern zu zwingen. Ab dem zweiten fuhren sie erste Ernten ein, und danach jedes Jahr mehr. Ab dem dritten Jahr konnten sie von ihrer Hände Arbeit leben. Wenig später war der Vater an Krebs verstorben. Ein kleiner Satz für ein großes Elend.

Für die ersten drei Jahre in Dauernheim war ihnen von der Herrschaft die Pacht ausgesetzt worden, damit alles neu bestellt werden konnte. Der Bingenheimer Landgraf hatte für Neusiedler eine Kopfprämie ausgelobt und – je nach Größe und geplantem Geschäft – Kredit gegeben. Das war ein gutes Geschäft für beide Seiten. Der Landgraf gewann wertvolles Land und somit die in den Kriegsjahren eingebüßte Ertragskraft Schritt für Schritt zurück. Die Edler-Sippe und andere Herausgerissene fanden ein Auskommen. Doch in den letzten Jahren fehlte dem Landgrafen das Geld für vorausschauendes Wirtschaften.

Wohnhaus und Schweinestall vom Auenlandhof standen parallel zum Fluss. Überm Schweinestall lag das Heu. Außerdem schliefen dort, der Wärme wegen, durch eine dünne Holzwand vom Heu getrennt, die Kinder. Wer Vieh hatte, schlief überm Vieh. Dann konnte es frieren, wie es wollte. Wenn man über den Schweinen oder Kühen lag, blieb es warm genug, dass die Pisse im Nachttopf nicht gefror. Der gärende Mist und die Viecher spendeten von unten genügend Wärme, dass einem im Schlaf nicht die Nase abfror. Die Kinder schliefen alle beisammen in einer Kiste. Da war sogar noch Platz für ein paar mehr.

Die Schlafkammer war kein Raum, eher ein Schrank, in den man hineinkletterte, in dem man aber nicht aufrecht stehen konnte. Sie war mit frischem lockerem Stroh ausgeschlagen. Im tiefsten Winter konnte man Türen mit Luftschiebern vor der Kammer schließen, dass sich die Wärme besser hielt. Dies geschah um den Preis, dass morgens von Schweiß und Atemluft alles klamm war.

Solange sein Vater noch lebte, schliefen die Eltern im großen Zimmer oberhalb der Küche im ersten Stockwerk. Das Ziegeldach darüber hatten sie von unten mit Stroh gestopft. Wo es immer noch zog, hatten sie ausgekämmte Rosshaarbüschel hineingedrückt. Die kostbare Wärme von Kindern, Vieh und Küche musste man beisammenhalten.

In den zurückliegenden beiden Jahren hatte Edler mithilfe einiger zusätzlicher Handwerker quer zum alten Haupthaus ein großes neues Gebäude errichtet. Das Material dafür hatte er – mit Erlaubnis der Herrschaft – aus den abgebrannten und inzwischen überwucherten Ruinen einiger Höfe in der Borngasse abgetragen. Die Balken, die sich dort aus dem Kraut herausziehen ließen, waren meist hinüber. Aber die Steine der Grundmauern waren gut. Aus einem Hof nahm er einige Fuhren gelber Sandsteine mit. Die gefielen ihm besonders. Kein Butterblumengelb, sondern ein blasses, helles, das trotzdem leuchten konnte. Wo die großen Brocken wohl herstammten? Aus den umliegenden Steinbrüchen jedenfalls nicht: Bellmuth, Michelnau, Blofeld, Ortenberg, Büdingen: graublaue und rote Steine, ja. Aber keine gelben.

Kühe und Kälber erhielten in dem neuen Bau in der Mitte getrennte Stallungen. Um die Wände besser sauber halten zu können, verputzte er sie mit Kalkmörtel. Dafür hatte er sich einige Brocken Branntkalk aus Frankfurt kommen lassen. Seine Jüngste hatte ihn angesehen, als könne er Wunder vollbringen, als sie den ersten Brocken in einer großen Bütte zu Mehl zerstießen, Wasser hinzugaben und der frische Brei mit einem Mal heiß wurde. »Und jetzt löschen wir den Kalk«, hatte er zu ihr gesagt. Seine Jungs, die schon wussten, was kam, hatten gelacht. Etwas löschen, das gar nicht brennt, um dann einen kalten Stein zu heißem Brei werden zu sehen – ganz ohne Feuer. Das war Zauberei.

Links vom Kuhstall hatte er eine Werkscheune eingerichtet, in der vor allem Werkzeug und Material für die neue Färberei gelagert wurden. Rechts hatte er einen Pferde- und einen Schweinestall angebaut.

Einmal im Jahr, so hatte er sich vorgenommen, würde er die Wände in den Stallungen ordentlich ausbürsten, Talg, Haare und Scheiße von ihnen abwaschen und anschließend alles weißen. Anfangs des Frühjahrs, um mit offenen Armen das neue Jahr aufzunehmen und ihm zu zeigen, dass man bereit sei. Er musste über sich selbst lachen und den Kopf schütteln. Kannte er jemanden, der seine Ställe jährlich weißte? Oder überhaupt jemals? Kaum jemand machte sich die Mühe, die Wände in den Behausungen der Menschen von Ruß, Staub und Dreck zu säubern. Aber der Herr Edler musste sogar die Ställe weißen. Schon einen Tag später sahen sie wieder aus wie … Ställe. Mit Scheißespritzern quer über alle Wände bis hoch zur Decke.

Und dennoch. Die Edler-Stallungen wurden jedes Jahr geweißt. Dabei blieb es. So, wie es seinem Vater gefallen hatte, dem Westfalenmann. »Bei uns«, hatte der Vater gesagt, »wird der Stall jedes Frühjahr geweißt.« Mit »uns« meinte er jeden anständigen Hof in Westfalen. Wenn ich’s nicht fürs Frühjahr mache, hatte Edler gedacht, dann eben meinem alten Herrn zu Ehren.

Am Auenlandhof angekommen, hatte der Regen endlich aufgehört und auch der Wind wollte sich legen. Edler setzte sich ans Ufer auf seinen »Tabaksbaum«. Das war ein verwachsenes Stück von einem alten Eichenstamm, der dort parallel zum Ufer lag und zur Rast einlud. Wenn er sich ein Pfeifchen gönnen und seine Gedanken sortieren wollte, zog er sich gern darauf zurück.

Ein Hof wie eine Insel

Zwei Dinge bekam er nicht unter einen Hut: Seinen Auenlandhof hatte er in den letzten Jahren mehr und mehr zum Erblühen gebracht. Die Geschäfte, die er betrieb, ergänzten einander und sicherten die Familie ab. Wenn der Obstbau litt, gab es noch Viehwirtschaft und Getreide und umgekehrt. Wenn die Landwirtschaft insgesamt litt, gab es noch die Färberei. Das war alles zusammen fest gemauert und unterlag zudem so unterschiedlichen Schwankungen, dass irgendwas immer funktionieren würde. Doch der Ort im Gesamten wie auch die ganze Region waren dabei, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Warum lief das nur so gegeneinander?

In den Jahren seit dem Tod des Vaters hatten sie zunächst das kleine Haupthaus erweitert. Sie hatten zweimal verbuschtes Land zugepachtet und wiederhergerichtet. Zusätzliche Heuwiesen, Ackerland und ein dritter Weinberg waren aus der Plackerei hervorgegangen. Er hatte im Altbau eine kleine Viehwirtschaft aufgestellt. Das waren zu Beginn ein Eber und eine Sau. Dazu die alte Kuh, die er immer noch einmal im Jahr zum Bullen stellte, und eine wechselnde, über die Jahre allmählich wachsende Zahl von Kälbern und Rindern. Von den Schweinen schlachteten sie jedes Jahr zwei Jährlinge, die gut im Futter standen. Der restliche Nachwuchs wurde verkauft.

Kühe waren demgegenüber für Edler etwas Besonderes. Sie wurden nicht geschlachtet. Sie waren in seinen Augen von Gott dazu bestimmt, auf eine geradezu magische Weise aus Grünfutter Milch und Dünger zu machen. Und erst zum Ende hin, wenn sie nicht mehr trächtig werden wollten, holte man auch für sie den Schlachter, um Fleisch, Knochen und Leder zu gewinnen.

Seinen Bestand an Milchkühen hatte Edler über die Jahre auf inzwischen sechs erhöht, alle bis auf eine aus eigener Zucht. Die kleine Kuhherde hatte er in drei Ammen und drei Melkkühe geteilt. Die Ammen standen mit den Kälbern zusammen und säugten sie. Die anderen drei Kühe standen für sich. Sie wurden morgens und abends gemolken. Je nach Heuernte behielt Edler die Bullenkälber bis zu zwei Jahre auf dem Hof. Meist verkaufte er sie früher. Jungbullen machten zu viel Ärger.

Wenn er einer Milchkuh nach einer Woche ihr Kalb wegnahm und es zu den Ammen stellte, gab es ein, zwei Tage herzzerreißendes Geschrei. Wie sie wieder zueinander wollten! Aber nur so konnte man die Milch der Melkkühe für die Küche abzwacken. Man wartete, bis die Milch nach der Geburt nicht mehr rot aus dem Euter kam und gab noch ein paar Tage zu. Dann wurden die Kälber umgestellt. Damit der Milchfluss der Herde nicht versiegte, wurden die Kühe einmal im Jahr zu einem Bullen gestellt. Meist zum Leitbullen vom Schwiegervater, der diese Last mit den unbekannten Weibern gern auf sich nahm.

Kürzlich hatte er überschlagen, dass seine Kühe pro Nase und Jahr an die hundert Eimer Milch gaben. Das machte zusammen – mit einigen Schwankungen übers Jahr – fast einen Eimer pro Tag. Aus dieser Menge ließ sich für die Bewohner des Hofes eine stattliche Menge an Rahm, Sauerrahm, Dickmilch, Butter und Schichtkäse gewinnen. Edlers Hof musste inzwischen nur noch selten Milchwaren kaufen. Den Leuten am Hof tat die neuerdings fettere Kost gut. Abfall gab es aus der Viehzucht keinen. Alles fand eine Verwendung. Die Molke gab er den Schweinen.

Manchmal träumte er davon, eines Tages ein Pärchen aus der Zucht von Bauer Laubach aus Ober-Mockstadt zu erwerben. Der Laubacher Hof galt von alters her als bester Rotviehzüchter weit und breit. Seine Bullen waren außergewöhnlich muskulös und dabei friedfertig wie sonst keine. Es hieß, die Laubacher Kühe gäben im Jahr an die zweihundert Eimer Milch, sofern es mit dem Kalben klappte. Das war die Frucht der über die Generationen nahezu vollständigen Konzentration der Laubachs auf die Rinderzucht. Strenge Auslese, gutes Futter, gute Haltung und die darüber immer weiter aufwachsende Erfahrung hatten die Laubacher dorthin gebracht.

Jedes Jahr aufs Neue bildete im Herbst der Viehmarkt in Ortenberg zusammen mit dem Rossmarkt den Auftakt zum Kaale Määrt. Und jedes Jahr aufs Neue umschlich Edler dort wie rössig das Rotvieh vom Laubacher Hof. Aber er hielt sich im Zaum. Er wollte seine schmale Kapitalkraft nicht ablenken. Laubachs besondere Stücke hatten auch einen besonderen Preis, über den nicht zu verhandeln war. Für den Moment konzentrierte er sich auf den Aufbau der Färberei, der Weberei und der weiteren Hofanlage.

Die Färberei ließ sich gut an. Eines Tages würde sie Überschüsse einbringen, die man in die Verbesserung der Kuhherde stecken konnte. Außerdem fehlte es eh an Platz für weiteres Heu. Die Böden überm alten Schweinestall und überm neuen Kuhstall reichten gerade so fürs Winterfutter des heutigen Bestandes. So blieb das Rotvieh vom Laubach für ihn, was es war: das fröhliche Drängen im Traum eines Mannes, der nie nachließ, nach all seinen Möglichkeiten zu schaffen und zu wachsen. Vor seinem geistigen Auge war aus dem beinahe U der drei bisherigen Gebäude durch den Zubau weiterer zwei Häuser längst ein O geworden. In einem solchen Vierseithof wäre endlich Platz für all seine vorausfliegenden Träume.

Auf dem Boden oben über dem neuen Kuhstall war neben dem Platz fürs Heu zusätzlicher winterwarmer Platz fürs Gesinde entstanden. Vorn neben dem Eingang hatte er einen Abort in der Mauer ausgespart, direkt neben der Miastkaute, die sie vorm Stall ausgehoben hatten. So lag beides günstig beieinander. Ganz links im neuen Gebäude hatte die Färberei ihren Platz, ganz rechts könnte man gelegentlich weitere Schweine unterstellen.

Mit dem angeschafften Milchvieh hatte die Familie endlich eine Grundlage gewonnen. Hühner, Kühe, ein Gaul, im nächsten Jahr weitere Schweine. Eines der männlichen Rinder hatte er kastriert. Das ließ sich inzwischen ganz gut vorspannen für die Arbeit auf dem Acker. Im Laufe der Jahre waren nicht nur seine beiden Söhne als helfende Hände herangewachsen. Er hatte zudem Altknecht Adam, den Jungen Joseph und die Magd Trine aufgenommen. Seine beiden ersten Frauen waren ihm weggestorben, aber er hatte zweimal Ersatz gefunden. Einmal schlechten, beim zweiten Mal einen, der seinem Hof ein Herz geschenkt hatte.

Er sah das so: Seine Landwirtschaft hatte jetzt eine gute Größe und Balance. Es konnte jemand ausfallen, und dennoch brach nicht mehr gleich alles zusammen. Aber es waren in schweren Jahren auch nicht zu viele, die durchzubringen waren. Jetzt war alles recht und in der Reih’, jetzt musste er es nur noch am Laufen halten.

Doch so viel verstand er mit seinen inzwischen vierunddreißig Jahren vom Leben, dass man schwerlich auf einer Insel ungestört glücklich sein konnte, wenn drumherum alles den Bach runterging. Sie waren ein Teil des Dorfes. Man konnte nicht gegen einen Ort glücklich sein, nur mit ihm. Was aber war der Grund für den allgemeinen Niedergang rundum?

Seine Gedanken flogen vor ihm über das weite Auen- und Sumpfland. Die Urgeschichte des Ortes wie auch die der großen Erweiterung noch vorm Großen Krieg waren gut durchdacht gewesen. Der alte Dorfkern, die kleine, dürftig befestigte Siedlung rund um den Born, war nach Süden, zur Mockstädter Seite, von der Natur gesichert. Und das war gut so. Mockstadt gehörte zum Haus Ysenburg in Büdingen, die wiederum der protestantischen Union beigetreten und also vom Kaiser abgefallen war. Sumpf- und Schwemmland links und rechts vom Fluss boten eine unüberwindbare Barriere zwischen Kaisertreuen und Abtrünnigen. Da war das ganze Jahr kein Durchkommen.

Nach Norden, Osten und Westen hatten die Vor-Vorväter in einem Halbkreis eine Befestigung angelegt. Zunächst Graben und Wall. Auf dem Wall hatten die Frauen jedes Frühjahr die Schwarzdornhecke enger gesetzt und neu verflochten. Sie stand jetzt wie eine Wand. Den Wall hatten die Männer über die Jahre durch Hofmauern und durch rückwärtige Hauswände mit hoch liegenden Fenstern ersetzt. Das folgte einem Plan, den ein früherer Schultheiß entworfen hatte. Eine Schutzmauer um den Ort durfte es nicht geben. Dieses Privileg war Städten vorbehalten. Aber auf die Dauernheimer Weise konnte man den Ort sichern, ohne diese Regel zu brechen. Der äußere Gebäudering hatte hohe Grundmauern. Die nach außen liegenden Fenster waren mit eisernen eingemauerten Gitterkreuzen versehen. Das war fast so gut wie eine Burgmauer und längst nicht so teuer.

Sie hatten fast hundert Jahre daran gebaut, bis das Halbrund leidlich geschlossen war. Es gab nur ein Tor, das ging nach Norden, die Heinrichspforte. Die Wege aus dem Ort raus führten zu den eigenen Leuten: nach Bingenheim, Blofeld und Geiss. Seit Fertigstellung der Befestigung hatte der Ort ruhiger geschlafen, sagten die Alten. Zigeuner und andere vogelfreie Spitzbuben waren am Ende faule und feige Gesellen. Die suchten sich für ihre Diebereien einfache Gegner. Wenn die Pforte abends geschlossen wurde, war man einigermaßen sicher.

Nicht zuletzt war da noch die Schützenbruderschaft, die man im Großen Krieg in Dauernheim wie in den meisten anderen Orten aufgestellt hatte. In Zeiten, da es hieß, es zögen Banden von Vogelfreien oder kleine diebische Verbände in der Nähe umher, wurde nächtens von der Bruderschaft patrouilliert. Je zwei der Schützenbrüder zogen – vor allem in Mondnächten – zwischen den beiden Toren und dem Wehrturm leise hin und her, lauschten in die Dunkelheit, blickten von ihren Ausgucken auf Wiesen und Äcker Richtung Schleifeld und Nidda. Pistolen und Gewehre durften Bauern nicht tragen. Aber eine starke eichene Armbrust und die entsprechenden Schussbolzen hatte noch jeder von ihnen daheim. Nicht selten verpassten sie einem schwarzen Klump, der sich vorsichtig auf den Ort zubewegte, ohne Vorwarnung einen Schuss. Die meisten flohen, wenn sie entdeckt waren und noch fliehen konnten. Sie brauchten für ihre üblen Geschäfte die Verborgenheit.

Wieso wollte der Wiederaufbau nach dem Krieg an so vielen Stellen nicht gelingen? Er legte sich verschiedene Gründe vor: Wetter, Krankheiten, Herrschaft, Fügungen des Herrn. Konnten Dinge, die für alle gleich waren, starke Unterschiede erklären? Er dachte an die drei, die sie heute unter die Erde gebracht hatten. Er war kein Merten, er trank nicht. Er war nicht so ungeschickt wie der Anton. Seine erste Frau hatte er im Kindbett verloren. Seine zweite Frau war drauf und dran gewesen, mit ihrer Art den Zusammenhalt am Hof so zu zerstören, dass die Helfer davonlaufen wollten. Sie war gerade rechtzeitig gestorben.

Anders als unmittelbar nach dem Krieg war die Herrschaft in Bingenheim heute keine Hilfe mehr. Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt hatte das Amt Bingenheim mitsamt seinen zahlreichen kleinen Ortschaften, darunter auch Dauernheim, unmittelbar nach dem Krieg seiner Tochter Sophia Eleonora als Mitgift in die geplante Ehe mit Wilhelm-Christoph versprochen. Erst später erfuhr man, dass die »Mitgift« vergiftet war. Sie war halsbrecherisch teuer zu vergelten. Man sprach von sechstausend Gulden per annum! Es war mit ein paar wenigen überschlägigen Überlegungen nicht möglich sich vorzustellen, dass diese kolossale Menge Geldes von diesen paar heruntergekommenen Ortschaften aufgebracht werden könnte.

Landgraf Wilhelm-Christoph, der Schwiegersohn des Darmstädters, war über seine Eltern schon lange zuvor belehnt mit der Grafschaft Homburg. Zu Zeiten seiner Verlobung anno 1648 war die Kleine vierzehn, er dreiundzwanzig Jahre alt. Zwei Jahre später hielten die beiden jungen Leute eine Woche lang Hochzeit. Die Leute hatten sich gefreut, die Herrschaft – und eine so strahlende junge noch dazu – plötzlich ganz nah zu haben. Der Landgraf in Darmstadt war ein bisschen gewesen wie Gott im Himmel, sehr groß und sehr weit weg. Jetzt ein eigener kleiner Landgraf in der Nachbarschaft! Das war, als hätte Gott Seinen Sohn auf die Erde geschickt.

Seither hatten zunächst Geschichten über das junge Glück, aber bald schon über das nicht abreißen wollende Unglück von Wilhelm-Christoph und Sophia die Runde gemacht. Gemeinsam setzten sie zehn Söhne in die Welt – und überlebten sie sämtlich. Wie furchtbar, dachte Edler. Das will ich mir nicht vorstellen.

Das einst strahlende, nahbare junge Paar zog sich schon nach dem frühen Tod des Erstgeborenen zurück. Die mit dem Schwung des hellen Anfangs verbundenen Hoffnungen der Bauersleute erstarben jäh, als sie erfuhren, dass die Herrschaft hinter dem Kindstod bösen Zauber zu sehen glaubte. Bald übernahmen für unbestimmte Dauer Spezialisten aus Homburg die Leitung von Verwaltung und Gerichtsbarkeit im Bingenheimer Schloss. Ein erster Hexenprozess ließ nicht mehr lang auf sich warten. Im Juni ’52 rollte ein erster Kopf. Und zwar der des Sohns vom Schweinehirten von Bisses, Johann Conrad geheißen. Der Leichnam wurde auf dem Löhbusch verbrannt, einer weithin sichtbaren Anhöhe nordöstlich von Bingenheim. Die Asche wurde zerstreut, um weiteres Unheil auszuschließen. Wenn es den Johann erwischt, dachten die Leute, dann kann es jeden erwischen. Der Johann war allgemein als etwas einfältig, aber leutselig und sehr menschenfreundlich bekannt gewesen. Ein Zauberer war der niemals gewesen. Da wären einem andere eingefallen.

Die Aussagen des ersten Verdächtigen rissen weitere Beschuldigte mit in den Strudel. Und diese weiteren wieder weitere. Die letzte Hinrichtung eines der Zauberei Beschuldigten war im Mai 1660 in Bingenheim vollzogen worden. Der alte Seligmann, einer der Juden der Ortschaft, hatte als zweiundfünfzigster und letzter Beklagter im Blutrausch des verzweifelten Landgrafen sein Leben lassen müssen. Den hatte Edler noch gekannt. Ein feiner Mann war das gewesen. E gaode Kerl, wie man hier sagte, wenn man auf einen Mann zählen konnte. Obwohl er Jude war. Dass der ein Zauberer gewesen sein sollte, glaubte niemand.

Irgendwann musste der Landgraf in den Hexenprozessen das erkannt haben, was sie im Kern waren: Nahrung, die Hunger macht. Die Dinge begannen, sich zu beruhigen, als der unheimliche Antreiber und gräfliche Einflüsterer, Richter Caspari, so plötzlich verschwand, wie er gekommen war. Der Landgraf schien erst danach wieder zu sich zu kommen. Was aber die Leute ihm zu seinen Lebzeiten nicht mehr verzeihen würden, war, dass unter den vielen Hexen- und Zauberer-Todesurteilen eine ganze Reihe an Kindern vollstreckt worden war. An Kindern, denen unter der Folter der größte Unsinn abgepresst worden war! Als Wilhelm-Christoph den Spuk beendete, schien er ein gebrochener Herrscher in einer Grafschaft, die den guten Glauben an ihn und ganz allgemein an eine Verbesserung des Lebens aufgegeben hatte. Das anfängliche Vertrauen, ja die Freude, die die Leute für das junge Landgrafenpaar empfunden hatten, waren unwiederbringlich verloren.

Das war zehn Jahre her. Edler fragte sich: Lag in diesem Bruch der Grund für den anhaltenden Niedergang? Oder verhielten sich die Dinge andersherum: Weil das Leben auf so mannigfaltige Weise beschwerlich war, verloren die Menschen das rechte Maß? Alle umliegenden Städte und Dörfer hatten höchst verschiedene Herrschaften, gute und weniger gute. Das Elend war überall gleich.

In den zehn Jahren nach der letzten Hinrichtung eines Zauberers hatte sich der immer noch junge Graf mit einigem Eifer in den Wiederaufbau gestürzt, wie er es nannte. Er hatte aus der alten Burg ein gut geschütztes Schloss werden lassen. Die heruntergekommene Echzeller Lateinschule wurde blankgeputzt. Lehrer von Rang wurden eingestellt. Von der Landgräfin sah und hörte man kaum noch, bis auch sie – immer noch jung an Jahren – 1663 von ihm ging.

Jetzt endlich schien der Niedergang ein Ende finden zu wollen. Es war freilich auch nicht mehr viel zum weiteren Niedergehen geblieben, dachte Edler. Das, was der Landgraf als »Wiederaufbau« empfand, drehte sich vor allem um die Umwandlung der bescheidenen Burg in ein ansehnliches Schloss. Zudem hörte man immer wieder, dass er mehr und mehr Zahlungen schuldig blieb und beim Darmstädter Schwager und wem nicht noch alles inzwischen hoch in der Kreide stand. Gebühren und Steuern waren über die Jahre stramm angezogen worden, ohne dass davon etwas zurückfloss. Die meisten Handwerker am Schlossbau blieben früher oder später auf ihren Forderungen sitzen und stellten die Arbeiten ein. Obwohl immer mehr Geld aus den vielen Dörfern des Amtes nach Bingenheim floss. Doch floss es, wie die Leute sagten, von dort nach Darmstadt.

Nachdem Dauernheim bis 1660 fast alle seiner ehemals an die fünfhundert Einwohner verloren hatte, konnte man seitdem wieder einen Zuwachs an Menschen verzeichnen. Vorm Krieg hatte man in Erwartung weiteren Wachstums den Befestigungsbogen um den alten Ort weiter bis hoch zur Kirche gezogen, die seither nicht mehr allein überm Ort stand, sondern innerhalb der neuen Ortsbefestigung. Man hatte einen Wehrturm in die Kirchenanlage eingebaut und schloss hinter der Kirche die Lücke der Befestigung bis hinunter an den Fluss. Hatten im alten Ort achtzig Höfe Platz gefunden, bot die neue Befestigung nun Platz und Schutz für bis zu zweihundert Familien. Es herrschte eine allgemeine Zuversicht.

Das kleine Dauernheim war vorm Krieg auf dem aufsteigenden Ast gewesen. Die Geschäfte gingen gut. Es lag auf dem Weg zahlreicher Händler, fahrender wie wandernder, die zunehmend Geld, Waren und Nachrichten in den Ort brachten. Durch die Dorferweiterung lag die Ostflanke der alten Befestigungsanlage, der Schanzengraben, heute mitten im Ort. Wall und einige Mauerstücke waren längst abgetragen und anderweitig verarbeitet. Die Räumung hatte eine breite Gasse freigegeben, die Langgasse, welche den Ort heute von Nord nach Süd durchschnitt. Man hätte sie Breite Gasse nennen sollen, dachte Edler. Sie war breit wie drei Fuhrwerke, also in etwa so breit, wie Wall und Graben gewesen waren. Auf allen Straßen, neuen wie alten, musste es ein geschäftiges, zuversichtliches Treiben gegeben haben.

Nach Osten hin baute man schließlich ein zweites Tor, die Kreuzpforte. Und einen neuen, kürzeren Sommerweg entlang der Nidda bis hoch zur gleichnamigen Stadt. Wer allerdings nach Ortenberg wollte, wo die großen Weinhändler saßen und die größeren Märkte stattfanden, der hatte es immer noch schwer. Mit beladenen Fuhrwerken konnte man erst in Nidda den breiten, von Sumpfland eingefassten Fluss queren. Die Dauernheimer hatten es nur zu einem Steg an der Mühle gebracht. Da konnte man im Sommer mit einigem Gewackel Säcke rüberschleppen. Für ein Fuhrwerk reichte das nicht. Zum Herbst hin wurde der Steg immer abgebaut. Er wäre sonst vom ansteigenden Wasser fortgerissen worden. Im Sumpfland eine größere, gar eine steinerne Brücke errichten zu wollen, war Unsinn. Die Wegung durch das weit ausladende Sumpfgebiet auf beiden Uferseiten hätte über Jahre weiträumig trockengelegt werden müssen. Brückenköpfe, Bögen und Pfeiler hätten ein Vermögen gekostet. Nein, eine Brücke war ein Bauwerk für Städte, nicht für Dörfer. Wo große Märkte waren, konnten Zölle und Nutzungsgebühren solch eine Ausgabe zurückzahlen. In Dauernheim war daran nicht zu denken.

Ja, dachte Edler, Brücken machen einen Unterschied. Aber sie haben nicht nur Vorteile. Du musst bedenken, wer dort hinüberkann. Auf der anderen Uferseite lagen zwei andere Herrschaften nah beieinander. Wenn der Krieg eines gelehrt hatte, dann das: Du weißt nie, wo dein Feind wohnt. Und wie lange ein Freund unter den Herrschaftlichen dein Freund bleibt, das konnte auch keiner wissen. Er fühlte sich ohne Brücke ganz wohl.

Die Brücke in Nidda lag innerhalb der Stadtmauern. So hatte man die Kontrolle darüber, wer sie passierte und wer nicht. Welche Soldaten übersetzen durften, und welche nicht. Im großen Krieg hatte das am Ende die Verwüstungen aber auch nicht verhindert, dachte Edler. Nichts war verhindert worden. Gar nichts.

Er holte sich aus dem vorderen Keller einen Krug mit Wein, schenkte sich einen Becher ein und nahm wieder auf seinem Tabaksbaum Platz. Die Beerdigungen hatten in seinem Kopf ein großes Durcheinander ausgelöst. Anders als auf seinem Hof waren die Dinge im Ort wie auch in der ganzen Landgrafschaft dabei wegzurutschen. Während Ernten und Vorräte seit ein paar Jahren schrumpften, wuchs die Zahl der kleinen Kinder enorm an. Er sah nicht, wie das zusammenpassen sollte, und machte sich darüber die größten Sorgen.

Äcker hatten es leichter

Er schaute auf die Seerosen, die im Wasser lagen. Sie warfen ihre Häupter mit der Unruhe des Stroms zwischen den Ufern von links nach rechts. Sie schienen dem nicht enden wollenden Wasserstrom immer und immer wieder auszuweichen. So möchte ich sein, dachte er, wie eine der Rosen, die sie am Grund des Flusses angebunden haben für alle Zeit. So fest und tief das Wurzelwerk, dass sie allem widersteht. Selbst der stärksten Flut und der längsten Trockenheit. Die Seerose hatte ihren festen Platz, und wehrhaft war sie auch.

Seine Gedanken wanderten hinaus vors Dorf. Die Äcker hatten es leicht, dachte er. Von Jahr zu Jahr trugen sie, was Boden, Sonne und Regen hergaben. Im Winter fror alles ein, im Frühjahr riss man den Boden auf, säte, und alles begann neu. Doch Menschen lebten länger als ein Jahr. Sie kannten keine Winterruhe wie die Bären, keine laub- und saftlose Zeit wie die Bäume. Sie mussten jedes Jahr aufs Neue über den Winter kommen. Wir leben zu lang, ging es ihm durch den Kopf. Wir sollten sein wie die Ackerpflanzen. Saat, Austrieb, Aufwuchs, Mahd und Ernte, Zackern, Ende. Der Acker hatte alles in einem Jahr. Im Winter: Brache und Erholung. Und dann wieder von vorn. Aber mit anderen, neuen Leuten. Die Ackerpflanzen hatten immer nur ein Jahr zu bestehen, bis die Ablösung kam. Sie bedurften im Winter keiner Vorräte. Edler war an diesem vernieselten frühen Herbstsonntag erschöpft bis auf den Grund. Der Rücken kniff, die Füße taten ihm weh. Seine Zähne waren seit letztem Jahr nicht mehr in Ordnung und schmerzten fast ohne Unterlass. Um den Besuch beim Schmied, der solcherlei Leiden ein Ende machen konnte, hatte er sich bis heute erfolgreich herumgedrückt.

Drei Leute hatten sie heute unter die Erde gebracht. Drei an einem Sonntag. Im Herbst waren es oft Männer, im Frühjahr meist Frauen. Wenn nicht die Pest die Leute wegsenste wie Getreidehalme. Heute zwei Männer und eine Frau. Zwei gute Männer, eine gute Frau. Er hielt kurz inne, der Gedanke war gestört, und korrigierte seine schnelle Versöhnlichkeit. Ein guter Mann und einer, der mal gut gewesen war. Gut, aber mit zu groß gewachsenem Gemüt.

An beiden hingen je ein Dutzend Leute, denen die Sicherheit genommen worden war. Die Wurzel. Zwei große Familien wie zwei Seerosen, die plötzlich aus dem Grund gerissen waren. Der Winter wird sie fortspülen, dachte er. Sie haben hier keinen Halt mehr. Die Witwen würden keine neuen Männer finden. Beide hatten sie an die zehn Kinder. Nicht nur am Tage waren die Männer hier fleißig, dachte Edler und musste lächeln. Wer sollte dort hineinheiraten? Die beiden Höfe waren nicht groß, nicht klein. In guten Jahren reichten sie aus, um die Familien zu tragen. Doch es hatte schon lange keine guten Jahre mehr gegeben. Die beiden Frauen selbst waren verbraucht, noch lange keine vierzig, aber schon zahnlos und krumm. Ihre Söhne waren noch zu jung. Er sorgte sich. Edler war leer und voll zugleich. Leer, weil seine Kräfte erschöpft waren. Angefüllt war er mit Sorgen. Die Frauen und Kinder taten ihm leid. Einen guten Rat hatte er nicht.

Er nahm an, dass die Frauen ihre bewegliche Habe verkaufen und mit dem Kapital – im Fall von Anton nach Tilgung der Schulden – nach Büdingen ziehen würden, die Genehmigung der beiden Herrschaften vorausgesetzt. Doch das war nicht so einfach. Der eine hatte einiges neu zugebaut, der andere nur abgewohnt. Im einen Fall ließe sich mit dem Schultheißen vielleicht eine Ablöse besprechen; im anderen würde eher eine Wiedergutmachung fällig.

Die Ysenburger in Büdingen hatten nicht gerade auf den Zuzug weiterer armer Leute gewartet. Zuziehen durfte, wer einen vollen Beutel bei sich trug. So einfach war das. Wer hatte, dem wurde gegeben. Oder wer jung und kräftig war und was konnte. Die Armut im Büdinger Land und die Auszehrung durch den Krieg waren im Zweifel noch größer als hier beim Landgrafen. Die Ysenburger waren immer gut im Schuldenmachen gewesen. Und im Verbrennen und Köpfen von Hexen und Zauberern. Nein, das Aufbauen war ihre Sache nicht. Es fehlte auch dort an allem.

Die Frauen konnten nicht nach Büdingen, überlegte Edler. Oder wenn, dann nur eine. Und gewiss nicht mit allen Kindern im Schlepptau. Wenn sie sich aufmachten, würden sie nur bis Nidda kommen oder bis nach Bingenheim. Aber aufmachen sollten sie sich. Letzte Woche hatte er mit dem Almosenpfleger gesprochen. Sie hatten sich im Wirtshaus an der Mühle getroffen. Die einfache Wahrheit war: Die Almosenkasse war leer, und es floss kaum etwas nach. Die Bauern im Ort waren mit ihren eigenen Sorgen befasst. Fast jeder war selbst auf seine Weise und nach seinem Ermessen arm. Der Pfarrer mahnte sonntags, auch der Armen zu gedenken. Edler und seine Frau warfen regelmäßig und ohne großes Federlesen in den Stock. Aber auch sie warfen inzwischen eher Heller und Pfennige als Groschen. In dem kleinen Ort mit den vielen in den Jahren der Not so verengten Herzen war es nur ein leises Klimpern im Stock. Es wurde mit kleiner Münze oder gar nicht mehr gegeben.

»Ach Herrgott noch mal!«, rief er laut und stampfte fest mit dem Fuß auf. Herrgott noch mal! Das Elend nimmt einfach kein Ende. Er sah von allen Seiten den Hunger übers Feld nach Dauernheim kriechen. Wenn alles draußen längst schwer, schwarz und grau geworden war, wenn der Himmel nass und regenschwer wie der Bauch eines alten Bocks über den Boden schliff, wenn nichts mehr lebte oder vorankam, im Januar, im Februar. Dann würde er die hungernden Bälger dieser Frauen, die nirgends hinkonnten, schreien hören. Jeden Tag, wochenlang. Bis sie schließlich leiser würden und verstummten. Man würde geben. Er würde geben, ein, zwei andere Bauern sicher auch. Der Schultheiß, der Pfarrer. Den Müller Beck müsste man drängen, oder besser gleich an seine Frau gehen, das Gewirreoos. Die hatte es in der Hand. Dann gäbe auch der Müller.