Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wenn wir mal wieder genug zu essen haben, erklärte der Kleine seinem Vater in feierlichem Ernst, egal, was auf den Tisch kommt. Ich esse alles, das schwöre ich! Doch wohin mit den grauenhaften Bildern des Krieges, die sich nicht abschütteln lassen wie Straßenstaub? Und wie gelingt es den Flüchtlingen, in der Fremde immer wieder Fuß zu fassen? Familie Neu, eine von vielen deutschen Flüchtlingsfamilien, und ihre Nachkommen liefern bemerkenswerte Antworten auf diese aktuellen Fragen. Auf ihrer Zeitreise durch zwei Jahrhunderte erzählt die fesselnde Familiensaga von erfolgreichen Überlebensstrategien, von kühnen Entscheidungen, von Anpassung und mutigem Widerstand.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 483

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

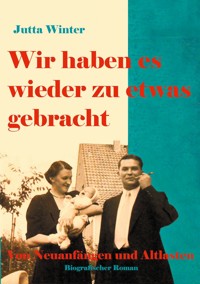

Die Vorfahren der Autorin siedelten sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Odessa und in Lettland an. Im Ersten Weltkrieg schafften sie einen guten Neuanfang in Ostpreußen und nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal in Vorpommern und NRW. Nach der DDR-Wende gelang einem Familienzweig im Osten ein Senkrechtstart mit der erfolgreichen Übernahme maroder DDR-Betriebe. Bemerkenswert ist der Optimismus, die Kreativität und die Energie, mit der die Familienmitglieder die Herausforderungen meistern, ohne sich dabei verbiegen zu lassen. Doch Kriege hinterlassen seelische Spuren, die das Leben begleiten und im höheren Lebensalter unheilvolle Kräfte entfalten können. Und auch die nächste Generation bleibt davon nicht verschont...

Jutta Winter (*1955) studierte Bildende Kunst, Erziehungswissenschaften und Psychologie. In Ostafrika sammelte sie Erfahrungen in der Entwicklungshilfe und verbrachte weitere Jahre in Mexiko. Danach arbeitete sie an einer psychologischen Beratungsstelle und unterrichtete als Dozentin an Pflegeschulen. Ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer beruflichen Tätigkeiten war die Biografie-Arbeit. Seit einigen Jahren widmet sie sich diesem Thema literarisch. Im BoD-Verlag sind erschienen:

Regen auf dem Jakobsweg

Die Sonnenstürmerin – Anita Augspurg streitet für Frauenrechte und Frieden

Nie wieder Krieg – Constanze Hallgarten und die Friedensbewegung der Frauen

Ingers Sahneschnitten

Für Georg Neu und alle, die sich in diesem Buch wiederfinden

Inhaltsverzeichnis

Vorgespräch

Ahnentafel

Gelobtes Land

Ostpreußens fruchtbare Erde

1919 - 1945

Krieg

1939 - 1945

Heimatlos

1945 – 1948

Zwischenzeit

Neuland

1947 – 1953

Wirtschaftswunder

1954 - 1960

Mauern

1961 – 1972

Zwischenraum

Fernweh

1972 – 1984

Polen

Bad Salzuflen

Berlin

USA

Budapest

DDR

Bochum

Kitzingen

Herford

Essen

Barth

Bad Salzuflen

Ostafrika

Barth

Mexico

Paderborn

Barth

Moskau

Nachsorge

Wendezeiten

1985 - 1994

Alterserscheinungen

1994 – 2013

Quellen

Literatur

Danke …

Vorgespräch

Eine Therapiestunde 1985

„Sie meinen also, dass die Ruhelosigkeit, die Sie quält, etwas mit Ihren Vorfahren zu tun hat?“ fragte der Therapeut.

„Mit denen von meiner mütterlichen Seite jedenfalls. Ja, das glaube ich schon“, antwortete ich. „Sie haben über mehrere Generationen hinweg immer wieder freiwillig oder unfreiwillig ihre Heimat verlassen und irgendwo in der Fremde neu angefangen. Vielleicht habe ich dieses Unstete ja von ihnen geerbt.“

Trotz meiner Ausbildungen gehörte ich zum Dauerklientel der Stellenvermittler im Paderborner Arbeitsamt. Vorher war ich für Jahre ausgewandert und ratlos wieder zurückgekehrt. Meine Ehe befand sich im Zustand der Auflösung. Kurzum, ich wusste nicht mehr weiter…

„Sie glauben, dass Ihre Vorfahren sich ebenso schwer taten wie Sie, ihren beruflichen Weg zu finden?“, fragte der Therapeut.

„Oh nein, das nicht. Ganz im Gegenteil. Meine Vorfahren wussten immer sehr genau, was sie wollten. Für sie war es enorm wichtig, es zu etwas zu bringen. Vielleicht ist mein Problem, dass ich aus der Erfolgsgeschichte meiner Vorfahren ausschere. Kann das sein?“ fragte ich den Therapeuten. Dieser Gedanke überraschte mich selbst.

„Oder es gibt ganz andere familiäre ‚Erbstücke‘, die Ihnen zu schaffen machen“, überlegte er. „Was wissen Sie denn von ihren Vorfahren?“

„Von denen meines Großvaters Georg Neu ist nicht viel überliefert. Sie sind irgendwann vom Rheinland nach Lettland ausgewandert. Von den Ahnen meiner Großmutter Margarete Groß weiß ich mehr.“

„Am besten, Sie verfassen erst einmal eine Ahnentafel. Damit versuchen wir, die familiäre Entwicklung ihrer Familie zu rekonstruieren und begeben uns so ganz nebenbei auf die Spurensuche nach den Wurzeln Ihrer eigenen Persönlichkeit. Was halten Sie davon?“

„So machen wir das“, entschied ich. „Das wird spannend!“

Ahnentafel

Gelobtes Land

Der erste Schnee des Herbstes 1804 bedeckte das Salzachtal wie ein feines Spitzentuch. Einzelne Schneeflocken tanzten im eisigen Wind über den Feldern und Wiesen zu beiden Seiten der Straße, die von Salzburg aus in die Berge führte. In der hereinbrechenden Dämmerung waren wenige Reisende unterwegs. Nur Johann Heinrich Groß ritt dort gedankenversunken zum heimatlichen Gutshof zurück und übersah die zarte weiße Pracht um sich herum. Seit Tagen schon beschäftigten ihn abenteuerliche Pläne.

„Vater und Mutter, ich habe einen Entschluss gefasst“, verkündete er nach dem Nachtmahl mit fester Stimme, als er seinen Eltern in der Wohnstube allein gegenüber saß. „Ich will der Einladung des russischen Zaren folgen und an die Schwarzmeerküste ziehen. Dort werden fruchtbare Ländereien an Neusiedler verschenkt und Saatgut und alles was man für den Anfang braucht. Obendrein gibt es Steuerfreiheit auf dreißig Jahre. Und Religionsfreiheit“, schob er schnell nach, als er sah, wie seine Mutter erschrocken die Augen aufriss und tief Luft holte.

„Du willst uns verlassen, Junge? Aber du bist doch mein Hansl! Und viel zu jung noch für solche Unternehmungen“, rief sie entsetzt. Der Vater schwieg, wandte seinen Blick ab und schaute zum Fenster hinaus zu der vertrauten Silhouette der Hohen Tauern hinüber, die weiß im Mondlicht glänzte.

„Ans Schwarze Meer? Dort hausen wilde Tataren, wie man hört“, lamentierte seine Frau weiter. „Die warten nur darauf, Siedler zu massakrieren. Dafür willst du das schöne Salzburger Land verlassen? Deine Heimat und die deiner Vorfahren? Das kannst du deinen Eltern nicht antun. Du versündigst dich!“

Ihre Stimme war schrill geworden, denn sie dachte an ihre Großeltern, die einst aus dem Balkan eingewandert waren. Als Fremde im Land hatten sie einen schweren Stand gehabt. Ein solches Schicksal wünschte sie sich nicht für ihren Jüngsten.

„Und was sagst du dazu“, wandte sich der Sohn an seinen Vater, der immer noch stumm aus dem Fenster schaute.

„Du bist ein zäher Bursche. Und ein Sturkopf. Beides hast du von mir. Ich lass dich auch nicht gern ziehen“, antwortete er schließlich mit belegter Stimme, während seine Frau ihn sprachlos anstarrte.

„Aber wahrscheinlich würde ich auch so handeln an deiner Stelle“, erklärte er weiter und wendete sich an seine Frau. „Als Jüngster kann er hier nicht viel werden. Seine Brüder erben den Hof eines Tages, und er wird sich wohl auf die Suche begeben müssen.“

„Aber er könnte doch eine Hoferbin heiraten“, schlug sie eifrig vor, „die Brandtner, Magda zum Beispiel, die erbt einen prachtvollen Besitz…“ Johann sah seine Mutter entgeistert an.

„Die ist doppelt so alt wie ich“, rief er empört, „und kahl wie ein gerupftes Huhn. Mutter! Niemals!“ Der Vater sah ihn an.

„Gut, ich gebe dir meinen Segen zu deinem Unternehmen, mein Sohn. Und wir statten dich mit allem aus, was du brauchen kannst“, bestimmte der Vater schließlich und beendete damit den aufkommenden Streit. „Wahrscheinlich musst du Abgaben leisten als Auswanderer. Aber das bringen wir noch in Erfahrung.“

Nach einer Weile des Nachdenkens erzählte er die Geschichte, die ihm seit langem am Herzen lag: „Mein Großvater wollte den Hof nicht verlassen damals, Anno 1731, als die Lutheraner vertrieben wurden. Er ist dann schweren Herzens zu den Katholiken konvertiert, aber er hat sich wohl immer als Verräter gefühlt. An seinem Sterbebett hat er mir das Versprechen abgenommen, mit meiner Familie eines Tages zum evangelischen Glauben zurückzukehren. Du kannst ihm nun diesen Wunsch erfüllen, mein Sohn.“

Johann strahlte. „Das werd ich tun, Vater.“

Im Frühjahr des nächsten Jahres standen Johann und sein Vater mit allerhand Reisegepäck am Anlegeplatz in Linz. Das Auswandererboot, das dort vertäut lag, „Ulmer Schachtel“ genannt, würde ihn die Donau abwärts bringen. Die meisten Menschen an Bord hatten bereits einen weiten Weg hinter sich. Sie kamen aus dem Württembergischen und sahen blass und recht mitgenommen zum Ufer hinüber. Viele von ihnen waren Pietisten, die aus religiösen Gründen eine neue Heimat suchten, aber auch junge, unternehmungslustige Auswanderer wie Johann waren darunter, dazu einige Kaufleute, insgesamt wohl mehr als 300 Passagiere. Fast die Hälfte davon waren Kinder.

Bald war das Gepäck an Deck verzurrt und alles bereit für die Reise in den Osten, doch Vater und Sohn war beklommen zumute. Wahrscheinlich würden sie sich nie wiedersehen. Nicht in diesem Leben. Johanns Vater sprach schließlich seine Segensworte, zog dann ein sorgfältig in Wachstuch verschnürtes Päckchen aus seinem Mantel und überreichtes es dem überraschten Sohn.

„Dieses Andenken an deine Familie überlasse ich dir“, sagte er feierlich. „Es ist die kostbare Lutherbibel meines Großvaters. Sie soll dich und deine Familie beschützen in deiner neuen Heimat. Halte sie in Ehren.“

Dann wendete er sich schnell ab, bevor der Abschiedsschmerz ihn aus der Fassung bringen konnte, und machte sich mit seinem Pferdegespann auf den Heimweg.

Bei genauer Betrachtung erwies sich die Ulmer Schachtel als großes Floß, aus mächtigen Baumstämmen zusammengefügt, mit einem Hüttenaufbau darauf, in dem die Passagiere notdürftig Schutz finden konnten. Sie mussten sich allerdings mit wenig Raum begnügen und auf jede Bequemlichkeit verzichten. Für die meisten Auswanderer war das die geringste Sorge, denn sie waren arm und schlecht versorgt für die Reise. Unterwegs tranken sie Donauwasser, und so breiteten sich umgehend Darmkrankheiten aus. Besonders Kleinkinder starben daran und ließen verzweifelte Eltern zurück. In der Hütte stank es bald, und das mitgebrachte Ungeziefer breitete sich in der Enge ungehindert aus. Johann zog es vor, auf das Dach zu klettern zu den muskelbepackten Flößern, die dort mit Hilfe von langen Rudern das treibende Gefährt in der Fahrrinne hielten. Mit einem von ihnen freundete er sich ein wenig an.

„Vor zwei Jahren wurden wir von Piraten überfallen“, erzählte ihm der junge Mann. „Da hatten wir anschließend eine Menge Verletzte und sogar einige Tote.“

Am Ende der Reise würde das Floß dann zerlegt werden, erfuhr Johann auch, und die Holzstämme an Sägewerke verkauft, doch bis dahin lag noch eine wochenlange Reise vor ihnen.

„Wollt ihr nicht mitkommen dort an die Schwarzmeerküste als meine rechte Hand bei der Landarbeit? Dort könnt Ihr es zu etwas bringen“, fragte Johann den Flößer, doch der winkte lachend ab.

„Gott bewahre! Wer weiß schon, was Euch dort erwartet, und ob Ihr überhaupt heil ankommt. Zu so einem waghalsigen Abenteuer muss man geschaffen sein, und das bin ich sicher nicht.“

In Galatz, der vorletzten Station der Floßfahrt gingen alle Passagiere von Bord. Inzwischen war mehr als die Hälfte von ihnen krank. Mehrere Wochen mussten sie nun in der hereinbrechenden Sommerhitze in einem Quarantänelager ausharren, denn im Land wütete die Pest. Auch im Lager starben Menschen. Die hygienischen Zustände waren katastrophal. Schon nach kurzer Zeit quollen die Latrinen über, und Ratten und Ungeziefer plagten die Menschen. An sauberes Trinkwasser und Proviant zu gelangen, kostete Johann einen guten Teil seines Reisegeldes, und einen weiteren Teil gab er für einen Karren mit Maultieren aus, denn er wollte nicht auf dem Floß weiterreisen, sondern lieber den Landweg durch Bessarabien nehmen in das gelobte Land, das ihn danach hoffentlich erwartete.

Eine menschenleere, weite Ebene, die sich bis zum Horizont erstreckte, nahm ihn nun auf. Nur Spurrillen in dem hohen, harten Steppengras verrieten, wo ein Weg entlangführte. Nichts, aber auch gar nichts gab es hier, was ihn auch nur entfernt an die blühenden Bergwiesen im Salzburger Land erinnerte. Die einförmige Landschaft erschien ihm fremdartig und bedrückend, und so pfiff er vor sich hin, um sich Mut zu machen.

Glücklicherweise fand er einen Trupp jüdischer Kaufleute, denen er sich anschließen konnte. Odessa hieß ihr Ziel. Dort wollten sie sich niederlassen und sich der ansehnlichen, jüdischen Gemeinde anschließen, die an diesem Ort bereits ansässig war.

„Odessa liegt wirtschaftlich günstig direkt am Schwarzen Meer“, erzählte ihm ein junger Mann, der gerade geheiratet hatte. „Die Stadt steht unter der Schirmherrschaft des Zaren. Und auch uns hat er Schutz zugesagt. Dann müssen wir keine Pogrome mehr befürchten.“ Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte.

In Dubossary wurden sie jedoch erst einmal zu einer weiteren Quarantänezeit gezwungen, bis sie im Herbst schließlich Odessa erreichten. Dort wandte sich Johann an das Neurussische Fürsorgekontor und erhielt Land im Umfang von etwa 50 Hektar am Akerscha- Flüsschen zugewiesen.

Bereits im Jahr zuvor hatte sich dort eine kleine evangelische Gemeinde niedergelassen. Wie in all den neugegründeten Orten in der Gegend sprachen auch hier alle Einwohner deutsch, wenn auch in höchst unterschiedlichen Mundarten.

Um das Land zu bewirtschaften, tat sich Johann zunächst mit anderen Neuankömmlingen zusammen. Als erstes bauten sie sich aus Lehm und Stroh eine Unterkunft für die Anfangszeit. Dann begannen sie damit, die jungfräuliche Steppe mit ihrer fest verkrauteten Grasnarbe urbar zu machen. Allein das war eine derartige Schinderei, dass sein landwirtschaftlich unerfahrener Nachbar, ein frommer Kirchenmann, nach wenigen Wochen aufgab. Doch dies war nur der Anfang gewesen.

Nach tagelangem Starkregen versank die hoffnungsvoll erwartete Ernte des nächsten Herbstes im Hochwasser des Akerscha-Flüsschen, das sich in einen reißenden Strom verwandelte und auch die Hütte mit davonschwemmte. Die Folgejahre waren von Heuschreckenplagen, Dürren, Bränden und Viehseuchen überschattet, und auch Seuchen wie die Pest oder die Cholera suchten sich hin und wieder ihre Opfer unter den Siedlern.

„Gottes Prüfungen sind zu hart für mich“, bekannte einer von ihnen resigniert. „Im letzten Hungerwinter sind zwei meiner Kinder gestorben, und nun auch noch meine Frau im Wochenbett. Außerdem wird die Trockenheit in diesem Jahr die Ernte sicher wieder verderben. Nein, ich gehe zurück nach Württemberg.“

Doch Johann Heinrich Groß blieb.

„Aufgeben gibt es für mich nicht“, erklärte er stur. „Bevor ich irgendwo anders als Knecht anfange, sterbe ich lieber hier als mein eigener Herr.“

Leichter wurde es für ihn, als ihm endlich eine kluge, fleißige Ehefrau zur Seite stand. Sie stammte von der schwäbischen Alb und gebar in den folgenden Jahren eine Reihe von Kindern, von denen immerhin zwei das Erwachsenenalter erreichten. Die eigene Familie gab Johann Hoffnung. Die Zähne zusammenbeißen! Durchhalten und nach vorne blicken! Immer nur nach vorne blicken, dazu waren er und seine Frau erzogen worden. Nein, sie würden sich nicht unterkriegen lassen, denn sie glaubten fest daran: mit Gottes Hilfe würden wieder bessere Zeiten kommen.

Und die kamen. Der fruchtbare Boden bescherte ihnen nach all den Rückschlägen endlich Jahre reicher Ernten. Als den deutschen Kolonien am Schwarzen Meer dann noch Zollfreiheit für ihre Exporte gewährt wurden, stieg die Nachfrage nach Getreide und damit die Einnahmen beträchtlich, und Familie Groß konnte sich endlich ein ansehnliches Haus aus Stein und Ziegeln bauen.

„Wir haben allen Grund, Gott dankbar zu sein!“ Darin stimmten sie überein, wenn sie nach dem Tagwerk gemeinsam am Tisch saßen und das Nachtgebet sprachen. Danach schlug Johann feierlich die Lutherbibel seines Urgroßvaters auf und las ein paar Verse daraus vor.

Ja, die Familie hatte es zu etwas gebracht und war damit den launischen Kapriolen ihres Schicksals nicht mehr ganz so hilflos ausgeliefert. Nach Johanns Tod erwies sich sein Sohn als würdiger Nachfolger. Seine Enkel vergrößerten die Ländereien beträchtlich und versuchten sich neben dem Getreide- auch im Obstanbau. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Zur Jahrhundertwende erweiterte einer der Nachkommen den elterlichen Betrieb um ein Sägewerk und errichtete ein Stadthaus in Odessa. Erst der Weltkrieg und die wütenden Revolutionäre, die wie Heuschreckenschwärme in das Land einfielen, beendeten die Blütezeit der deutschen Kolonien in Russland und trieben die Familie Groß in die Flucht.

Eineinhalbtausend Kilometer nördlich von Odessa, in der Nähe von Mitau, der altehrwürdigen Hauptstadt Kurlands, bewirtschaftete Familie Neu mit ihren sechs Söhnen ein ansehnliches Gut. Generationen zuvor waren ihre Vorfahren in Notzeiten aus dem Rheinland eingewandert. Recht schnell hatten sie sich damals trotz aller Anfeindungen mit der nichtdeutschen Mehrheit der Bevölkerung arrangiert, und ihre Nachfahren sprachen lettisch, russisch und polnisch ebenso gut wie deutsch.

Nach dem 1. Weltkrieg veränderte sich die Situation der dort ansässigen Deutschbalten ebenso grundlegend wie die der Kolonisten am Schwarzen Meer. Mit der Unabhängigkeit Lettlands wurden die deutschstämmigen Gutsbesitzer Kurlands enteignet und von ihren Ländereien vertrieben. So auch Familie Neu.

Sie luden ihr Hab und Gut auf alle verfügbaren Kutschen und Fuhrwerke und machten sich auf die ungewisse Reise in den Westen. Ihr Weg endete in einem der Flüchtlingslager am Stadtrand von Neidenburg in Ostpreußen.

Die drei ältesten Söhne hatten sich schon unterwegs von ihrer Familie getrennt. Sie zogen weiter zu den überfüllten Auswandererhallen im Hamburger Hafen. Ein Dampfer der Hapag-Reederei brachte sie auf Umwegen nach Brasilien. Dort lockte eine prosperierende, deutsche Kolonie mit dem verheißungsvollen Namen „Blumenau“.

Ostpreußens fruchtbare Erde

1919 - 1945

Georg Neu wuchtete an jenem schwül-heißen Nachmittag Bauholz von der Ladefläche seines Fuhrwerks im großen Innenhof des Neidenburger Guts der Familie Bricken. Ein Stallbursche eilte ihm zu Hilfe, und gemeinsam stapelten sie die Bohlen neben einer Scheune auf, wo sie für einen Anbau benötigt würden. Georg wischte sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn und sah sich um. Groß und prachtvoll wirkte das Hauptgebäude des Gutes, geschmückt mit einem klassischen Giebel und einem Eingangsportal, das fast gänzlich mit Wein überrankt war.

Damals in Kurland hatte seine Familie auch so ein Gutshaus besessen. Ohne klassischen Giebel und nicht ganz so prächtig aber immerhin. Dort hatte eine lange Birkenallee auf das massige Bauwerk zugeführt und es schon von weitem eindrucksvoll eingerahmt. Da seine drei großen Brüder als Tierärzte praktiziert hatten, waren er, Georg und sein Bruder Peter, als Erben des Hofes vorgesehen gewesen. Doch nach der Vertreibung musste er sich an eine völlig neue Rolle gewöhnen. Nicht mehr Gutsherrensohn und Erbe, sondern Flüchtling und Tagelöhner war er nun. Mit seinen Eltern und dem kleinen Bruder Rudolf wohnte er in einer strohgedeckten Baracke aus Holz und Lehm, die mit einem Kanonenofen notdürftig beheizt wurde.

„Lass dir unten in der Küche etwas zu essen geben“, bot der Gutsverwalter der Brickens großzügig an, der herbeikam, um die Lieferung für den Stallumbau zu begutachten. „Hast wohl schon ein paar Fuhren hinter dir heut.“

Georg tippte sich grüßend an die Stirn, führte die Gäule zur Tränke im Schatten des Innenhofes und hielt den dampfenden Tieren eine Handvoll Hafer unter das weiche Maul. Zur Küche ging es eine kleine Treppe hinab durch den Dienstboteneingang an der Seite des Herrenhauses.

Angenehm kühl war es hier unten und fast leer an diesem Nachmittag. Nur eine schlanke junge Frau knetete in einer langen Holzmulde rhythmisch und kraftvoll einen großen Batzen Brotteig zu immer wieder neuen geschmeidigen Gebilden. Ihr Haar hatte sie unter eine weiße Spitzenhaube gestopft. Ein paar brünette Strähnen lugten darunter hervor. Die Wangen rot vor Anstrengung. Georg gefiel, was er dort sah. Sehr sogar. Er stellte sich höflich vor und fragte verlegen, ob noch etwas übrig sei vom Mittagstisch. Die Küchenfee lachte ihm direkt ins Gesicht, pflückte sich Teigreste von den Armen und deckte den Teig sorgfältig mit einem Leinentuch zu. Dann langte sie nach einem Schürhaken und angelte gekonnt ein paar Stahlringe aus der Herdoberfläche, stocherte ein wenig in der Glut darunter und schob eine gusseiserne Pfanne darüber.

„Ein paar Speckstücke verstecken sich da noch zwischen den Kartoffeln“, strahlte sie und reichte ihm einen gut gefüllten Teller. Georg schob sich auf die Bank hinter den Küchentisch des Personals und genoss die deftige Speise, während er immer wieder zu der jungen Frau hinüber sah. Einen hübschen Namen hatte sie: Margarete Groß. Margarete – ein Name, ähnlich die der Blumen im Garten seines kurländischen Elternhauses.

Als Köchin war sie hier angestellt, seit fast einem Jahr schon, stellte sich heraus. Während Georg sie sprachlos anstarrte, war Margarete alles andere als mundfaul und erzählte und erzählte.

„Alle haben einen Beruf in meiner Familie, auch die Mädchen. Meine eine Schwester und ich sind Köchinnen, und meine andere Schwester hat das Schneiderhandwerk gelernt.“

Das war bemerkenswert. In der Tat. Und vorrausschauend.

Rasch wurden sie warm miteinander und entdeckten immer mehr Gemeinsamkeiten.

"Wir sind auch hierher geflohen“, erzählte Margarete, „aus Odessa am Schwarzen Meer. Im Herbst vor zwei Jahren sind wir los, nachdem ein Haufen aufgehetzter Revolutionäre und Plünderer meinen Vater totgeschlagen hatten. Vor seinem Sägewerk! Es war ein schönes stattliches Sägewerk gewesen. Das mussten wir dann alles aufgeben. Wir haben in aller Eile zwei Leiterwagen vollgeladen und sind geflohen, meine beiden Schwestern, mein Bruder Heinrich und ich. Einen Krug Wasser zum Essen?“

Georg nahm das Angebot gerne an und trank in vollen Zügen, während er interessiert zuhörte. Ja, das alles konnte er sich lebhaft vorstellen.

„Das Haus, in dem wir wohnten, war groß und sehr schön eingerichtet mit stilvollen, dunklen Eichenmöbeln.“ Margarete geriet ins Schwärmen. „Das gute Porzellan mit dem Goldrand, die feine Tischwäsche – fast alles mussten wir zurücklassen, ganz zu schweigen von den Stallungen mit dem Vieh.“ Sie trank gedankenverloren einen Schluck Wasser. „Nur meine Mandoline habe ich gerettet“, fügte sie stolz hinzu, „ich spiele sie hier im Jugendbund Neidenburg.“

In einer der Flüchtlingsbarracken am Stadtrand war Familie Groß untergebracht und lebte dort unter ähnlichen Bedingungen wie die Neus. Alle hatten irgendeine Anstellung angenommen, denn man wollte schnell wieder auf die Beine kommen. Es wieder zu etwas bringen. Ein eignes Haus bauen…

„Ja, genau das wollen wir auch“, erzählte Georg und blickte zu den Töpfen und Pfannen an der Wand, als könnte er dort das Paradies sehen. „Eigenes Land bewirtschaften. Tiere halten, kräftige Ermländer Pferde, Milchkühe, fette Schweine, Gänse, Hühner, eigenes Getreide anbauen und Kartoffeln. Alles gedeiht gut in dieser fruchtbaren Erde.“

„Und einen Garten voller Obstbäume und Beerensträucher, so wie damals in Odessa“, fügte Margarete hinzu. „Wir haben dort Unmengen von Marmelade gekocht, mein lieber Schieber, was war die gut!“

Und natürlich würde man all dies auch schaffen, da waren sich die beiden einig. Arm und abhängig zu bleiben, kam als Lebensziel nicht in Frage. Sie waren jung und kerngesund. Ausdauer hatten sie auch und genug Verstand und Gottvertrauen. Man musste nach vorne schauen und sich anstrengen. Natürlich würden sie das schaffen. Gar keine Frage. Das wäre doch gelacht!

***

Sechs Jahre später hatten sich diese Hoffnungen erfüllt. Oder sie waren ihrem Ziel immerhin recht nahe gekommen. Georg und Margarete waren inzwischen verheiratet und hatten, immer noch in der Flüchtlingsunterkunft, eine kleine Tochter auf die Welt gebracht. Der drollige Blondschopf wuselte bereits wie ein Wiesel zwischen den Erwachsenen herum, rief „Enna auch!“ und wollte überall helfen.

„Also gut, Ernachen, du darfst auch mal Butter stampfen.“

Margarete seufzte und überließ ihrer Tochter das Butterfass. Die Kleine versuchte vergeblich, den Stampfer schnell hoch- und runter sausen zu lassen. Bei der Mutter hatte das so leicht ausgesehen. Aber auch wenn das Kind jetzt noch keine große Hilfe war, würde sich das bald ändern.

Und Hilfe konnten sie brauchen, denn Georg hatte ein kleines Bauernhaus in der Berghofsiedlung für seine Familie erworben mit einem stattlichen Garten und 100 Morgen an Feldern und Weiden drum herum. Der Kauf war im Grundbuch notiert, und Georg war sehr zufrieden mit seinem Verhandlungsgeschick. Außerdem war sein kleines Fuhrunternehmen gut gelaufen und die Schufterei seiner Familie bei anderen Bauern und Gutsherren hatte sich gelohnt. Man hatte gespart, wo es nur ging. Darauf war besonders seine Mutter Sophie bedacht. „Man muss jeden Pfennig zweimal umdrehen, bevor man ihn ausgibt“, hatte sie immer gemahnt.

„Ach Gretchen, ist das wunderbar!“ Georg schloss seine Frau stolz in die Arme. „Nun sind wir endlich wieder wer und arbeiten für uns und nicht mehr für Andere. Stell dir nur vor, nun haben wir wieder einen eigenen Hof!“

Margarete lachte ihm offen ins Gesicht, was er so liebte, und stellte glücklich fest: „Ja, wir haben es wieder zu etwas gebracht!“

Wenig später fuhr Georg mit seiner Familie, seinen Eltern und dem jüngeren Bruder mit Pferd und Wagen auf den Hof ihres neuen Zuhauses. All ihre Habseligkeiten hatten sie auf der Ladefläche hoch aufgetürmt und festgezurrt. Da war es also, das neue Heim. Es wies keinerlei Ähnlichkeiten mit den Herrenhäusern auf, in denen Margarete und Georg aufgewachsen waren, aber es war solide Stein auf Stein gebaut, verputzt und hübsch weiß gestrichen. Orangerot leuchtete das Ziegeldach mit seiner Gaube in der Mitte, und eine Reihe von Sprossenfenstern ließen Licht und Luft herein. Pferd und Wagen blieben erst einmal auf dem Hof stehen, der von Nebengebäuden eingerahmt war. Einen Schlüssel für die Haustür gab es nicht. Wozu auch.

Neugierig traten sie in eine geräumige Wohnküche und sahen sich um. Ein großer, flaschengrüner Kachelofen zwischen der Küche und der guten Stube fiel gleich ins Auge. Er würde das Haus wunderbar warm halten. Am Fenster stand ein großer Esstisch aus dunkler Eiche mit Bänken rundherum. Er bot ausreichend Fläche, um zu verarbeiten, was die Landwirtschaft hergeben würde.

„Hier werden bestimmt viele hungrige Mäuler satt!“ stellte Heinrich, Georgs Vater fest und zählte sich, seine Frau und seinen Jüngsten mit dazu.

Das Prunkstück außer dem Kachelofen, fand Margarete, war der Herd: eine Kochmaschine aus blank poliertem Stahl, die mit Holz oder Kohle befeuert werden konnte. Weiß emailliert waren die Klappen zur Befeuerung und zum Backofen. Ihre Hände glitten über den kalten, glatten Stahl. Das gute Stück musste groß sein, denn die gusseisernen Pfannen und Töpfe, die darauf Platz finden sollten, waren es auch.

„Dieser Herd ist viel moderner als der, den wir früher hatten“, erklärte sie. Ihre Augen leuchteten.

Georg war besonders stolz auf den elektrischen Strom im Haus.

„Schaut mal alle her. Diesen Knopf hier an der Wand muss man drehen. So. Und schon ist Licht im Haus! Sehr fortschrittlich!“

Was für ein Wunder! Die Anwesenden staunten. So modern ausgestattet waren noch längst nicht alle Häuser in Neidenburg.

„Enna auch!“ rief die Kleine und hopste mit hochgereckten Armen. Georg hob sie zum Anfassen des Wunderknopfes in die Höhe.

„Da musst du wohl noch ein bisschen wachsen“, lächelte Margarete und fuhr ihr glücklich über das dichte Haar. Hier war auf jeden Fall genug Platz für viele weitere Kinder und für Knechte und Mägde noch dazu.

„Endlich wieder eine Wasserleitung im Haus! Keine Schlepperei mehr vom Brunnen, wie in den Baracken.“ Ihre Schwiegermutter drehte den Wasserhahn in der Küche auf. Das Wasser gluckste und sprudelte dann hervor. Damit war selbst Sophie zufrieden. Und das sollte schon etwas heißen.

Georgs rüstige Eltern würden in eine der Dachstuben ziehen, sein kleiner Bruder Rudolf in die andere. Er war ein Nachkömmling, mit dem niemand mehr gerechnet hatte, denn die Mutter war bereits 51 gewesen, als er das Licht der Welt erblickte. Ein wahres Wunder, Geschenk Gottes, hatte man damals angenommen. Inzwischen war Ernüchterung eingekehrt, denn der nun Siebzehnjährige machte allerhand Scherereien, stellte Mädchen nach und war in Schlägereien verwickelt, wenn er einen über den Durst getrunken hatte. Vom Arbeiten hielt er dagegen nicht viel. Irgendwie aus der Art geschlagen war er, der Rudi.

Und schon rümpfte er die Nase. „So weit draußen soll ich hausen? Nee, hier ziehe ich nicht mit ein. Ich heirate ohnehin bald“.

„Kannst Dir ja den Chauffeur kommen lassen von deinem Stadtfräulein“, spottete Georg.

„Von wem hat er das nur?“ fragte Heinrich, der Vater und schüttelte missbilligend den Kopf.

„Stell dich nicht so an, Junge“, schalt Sophie und brachte ihren Sohn flugs zum Schweigen, obwohl er sie um einen ganzen Kopf überragte. Die Mutter trug stets einen Stock unter ihrer Schürze versteckt, wie er nur zu gut wusste, und sie duldete keinen Widerspruch.

Einige Nachbarn kamen neugierig herbei und halfen Georg, den Hausrat zu entladen. Eine Abfalltonne war nicht daunter, denn Müll fiel niemals an. Von dem, was nicht mehr verwertet werden konnte, holten sich Schrotthändler oder Lumpensammler ihren Teil, oder es bereicherte den Kompost.

„Die Zinkbadewanne kommt in die Vorratskammer“, bestimmte Sophie resolut. „Zum Baden und Wäschewaschen können wir sie dann in die Küche tragen.“ Wie schon damals in Kurland würden sie im großen Waschkessel das Wasser für das wöchentliche Familienbaden auf dem Herdfeuer erhitzen. „Das schmutzige Wasser tragen wir zum Wässern der jungen Obstbäume in den Garten. So wird nichts verschwendet.“

Am Samstag war Badetag. Schließlich wollte man am Sonntag sauber zum Gottesdienst gehen.

Die neuen Felder der Familie Neu lagen rund um den großen Tatarenstein, einem rötlich-grauen Granitmonolith, von Eismassen aus dem Norden vorwärtsgeschoben und rund geschliffen. Die Nachbarn kannten die Saga vom Tatarenstein genau. Generationen von Schülern war sie im Heimatkundeunterricht eingetrichtert worden. „Im 17. Jahrhundert kamen die wilden Horden der Tataren aus dem Osten über die Grenze“, erzählten sie den Neuen, die ja auch irgendwie aus dem Osten kamen. „Die Tataren waren grausame Krieger und wüteten ganz furchtbar im Land. Aber hier“, sie deuteten auf den Monolithen, „genau hier am Tatarenstein soll sich das Blatt gewendet haben. Der Sage nach ruhte sich nämlich ihr Anführer just auf diesem Stein aus, als ihn von der fernen Neidenburg die Kanonenkugel eines Meisterschützen zerschmetterte. Und zack! Tot!“ Der Erzähler fuchtelte theatralisch mit den Armen. „Seine Gefolgsleute haben dies wohl als ein göttliches Zeichen angesehen und verschwanden eiligst dorthin, wo sie hergekommen waren.“

„Gott muss tatsächlich seine Finger mit im Spiel gehabt haben bei so einem Treffer“, meinte Georg nachdenklich und schaute in die Richtung, in der die Neidenburg in etwa liegen musste. Zu sehen war sie nicht. „Die Burg liegt ja meilenweit entfernt. Soweit kann eine Kanonenkugel doch gar nicht fliegen.“

Die Nachbarn sahen ihn entrüstet an, und Georg fügte schnell hinzu: „Aber die Felder sind auf jeden Fall recht gut in Schuss.“

Heinrich und Georg hoben eine Handvoll Erde auf und zerrieben sie prüfend zwischen ihren Fingern, begutachteten sie gründlich, rochen und leckten daran.

„Hmhm. Der Boden hat Kraft.“

Nach und nach kamen das Federvieh, die Schweine, Kühe und Pferde zum Besitz der Neus dazu. Fuhraufträge wurden weiterhin übernommen, damit die Schulden nicht über den Kopf wuchsen. Für Georg blieb das Auftragsfahren als zweites Standbein neben der Landwirtschaft, und ihm gefiel diese Rolle als gefragter Fuhrunternehmer. Dabei kam er weit herum im Land und konnte Schwätzchen halten mit den Leuten, die er belieferte. So erfuhr er die wichtigsten Neuigkeiten besser als aus jeder Zeitung und bekam unter der Hand auch manch wertvollen Rat.

„Er hält sich ganz gern am Besenstiel fest beim Schwatzen“, spottete Margarete über ihren kontaktfreudigen Mann.

Aber auch sie war keineswegs schüchtern und zudem, in christlicher Nächstenliebe erzogen, recht freigiebig.

„Sie gibt noch unser letztes Hemd her, wenn einer an der Tür bettelt, “ erzählte Georg augenzwinkernd über seine Frau.

***

„Das wird bestimmt ein Aprilscherz“, kündigte Margarete die bevorstehende Geburt ihres nächsten Kindes an. Tatsächlich ließ sich das kleine Mädchen etwas mehr Zeit und blinzelte erst am zweiten April 1927 in das helle Nachmittagslicht im elterlichen Schlafzimmer. Eine schwere Geburt war es diesmal gewesen, denn das rosige Bündel wog 13 Pfund und kam mit einem Herzfehler auf die Welt, wie sich bald herausstellte.

„Damit lebt man nicht lange“, sagte die Hebamme voraus. Aber die Kleine hielt sich nicht an die Prophezeiung. Sie wuchs und gedieh ebenso gut wie die neugeborenen Kälber, Fohlen und Ferkel im Stall. Georg und sein Vater Heinrich beeindruckte das kräftige Mädchen, das hungrig beide Fäustchen auf einmal in den Mund stecken wollte. „Eine echte Neu“, meinte der stolze Vater. „Ganz und gar eine Neu“, bestätigte der Großvater.

Helene sollte sie heißen, wie die Patentante, bestimmte Margarete, und Georg machte sich auf den Weg, um den Nachwuchs im Neidenburger Standesamt anzumelden.

Der Schreiber schlug ein wuchtiges Buch auf, zückte den Federhalter und notierte fein säuberlich den Familiennamen.

„Und wie soll das Kleine mit Vornamen heißen?“

„Helene“, gab Georg an, wurde aber sofort von der drallen Dame neben ihm unterbrochen. Sie hatte ein Wolltuch um den Kopf geknotet, das mit großen Pfingstrosen bedruckt war.

„Ei, Halene, mejne Jiete. Dat is kejn Name fier ejne hiebsche Marjellche nich!“ Georg sah sie verunsichert an.

„Ist Helene zu altmodisch?“ Die Frau nickte entschieden.

„Ei, dat Nameche ärgert se dann ihr Lejben lang!“

Einen altmodischen Namen sollte seine Tochter gewiss nicht bekommen. Die Ältere, Erna, hatte schließlich auch einen modernen Namen. Er überlegte fieberhaft. Wie hieß noch die Jüngste von seinem Bruder Peter im Samland? „Dann soll sie Ella heißen“, verbesserte er sich schnell, „Ella Helene.“

Der Schreiber brummte unwillig und korrigierte seinen Ansatz gerade noch rechtzeitig und ohne Tintenklecks.

„Ella?“ polterte Sophie zuhause, „das ist doch kein Name. Was hat dich denn da geritten!“

Aber Margarete strahlte ihre neue Tochter an. „Dann bist du jetzt eben mein Ellachen!“

Wie gut, dass irgendjemand Nuckelflaschen erfunden hatte. Das war ein wahrer Fortschritt, denn so konnte auch der 74-jährige Großvater, dem die Arbeit draußen auf den Feldern zunehmend schwer fiel, sich im Haus nützlich machen und dem Säugling die Fläschchen mit Zweidrittelmilch gefüllt verabreichen. Seine Schwiegertochter hatte für das regelmäßige Stillen keine Zeit, denn die Felder draußen am Tatarenstein mussten jetzt im Frühjahr bestellt werden.

Am Tisch hockten neben den Mitgliedern der Familie Neu inzwischen auch etliche Tagelöhner, die bei der Feldarbeit halfen. Riesige, Eisenpfannen mit hohem Rand standen auf dem Herd mit Kartoffeln, Eiern und daumendicken Speckscheiben darin. Je fetter, desto besser. Häufig gab es eingelegte Heringe, die in Holzfässern von der Ostsee her angeliefert wurden und nicht viel kosteten, und Sauerkraut, das man in großen Steinguttöpfen zusammen mit vielen Lagen Salz ansetzte. Nach der letzten Kohl-Salz-Schicht wurde alles mit einem flachen Stein beschwert und der Fermentierungsprozess konnte beginnen. Manchmal gab es neben den täglichen Kartoffeln auch Eier mit Senfsauce. Die Eier wurden nicht abgezählt, sondern gleich mitsamt dem Drahtkorb, in dem sie eingesammelt worden waren, behutsam in den großen Topf mit kochendem Wasser hinabgelassen. Die Senfsauce, ebenso wie andere helle und dunkle Mehlschwitzen war eine von Margaretes Spezialitäten als Köchin.

Die kleine Ella entwickelte sich zu einem aufgeweckten Kind. Am liebsten hockte die Kleine neben ihrem Großvater oben in der Dachkammer und vertiefte sich in das Spiel mit einer Schildkröt-Puppe, die sich die Schwestern zum Spielen teilen mussten.

„Kartoffeln kochen“, erläuterte sie, während sie in einer alten Tasse rührte. Manchmal ließ sich die Kleine auch von Grimms Märchen inspirieren, die der Großvater aus einem dicken Buch voller schauriger Illustrationen vorlas. Es war das einzige Buch neben Bibel und Gesangbuch, das die Familie besaß.

Erna, die Große war nicht zum Mitspielen zu bewegen. Sie hatte bereits eine Menge Aufgaben im Gemüsegarten und im Haushalt übernommen. „Du bist jetzt im Weg“, erklärte sie der Schwester barsch, „geh woanders hin. Ich muss arbeiten.“

Auch Ella wurde nach und nach in die Pflicht genommen. Hühner füttern und Eier einsammeln, Obst ernten, Unkraut jäten. Außerdem Löwenzahnblätter, Spitzwegerich und Schafgarbe als Zusatz für die Molke sammeln, mit der die ganz jungen Kälber gefüttert wurden. Faulheit ließ die Großmutter, die in Gemüsegarten und Hühnerstall das Regiment führte, nicht durchgehen. Auch bei ihren Enkelinnen setzte sie ihren bewährten Stock ein, den sie unter der Schürze trug.

***

Das nächste Kind war 1932 dann endlich der ersehnte Sohn und Hoferbe. „Heinz“ wurde er genannt nach seinem Großvater Heinrich. Er kam im Gegensatz zu Ella als Leichtgewicht auf die Welt, sodass die Hebamme bezweifelte, ob er überhaupt durchkäme. Auch Margarete ging es nach dieser Geburt nicht gut. Sie wirkte aufgedunsen und blass und schaffte es kaum, aufzustehen. Georg machte sich Sorgen um ihre Gesundheit.

„Du solltest jetzt erst einmal im Bett bleiben und dich richtig erholen“, riet er seiner Frau, doch die wollte davon nichts hören.

„Wir müssen dringend den Kohl verarbeiten und nächste Woche können wir endlich dreschen. Da kann ich doch nicht die Hände in den Schoss legen!“ Die Neus durften die neue Dampf-Dreschmaschine mit nutzen, die die Bauern der Gegend sich teilten. Ein lautes, stinkendes Ungetüm war diese riesige Apparatur, die zwar die Arbeit beschleunigte und erleichterte, aber anstrengend und schweißtreibend genug blieb die Plackerei immer noch. „Und dann müssen die Kartoffeln aus der Erde, und anschließend kommt das Schlachten und Wursten für den Winter… Wie soll ich da im Bett bleiben.“ Margarete hatte einen eisernen Willen, mit dem sie schaffte, was sie sich vornahm. „Natürlich kann ich arbeiten. Das wäre doch gelacht!“

Ella war inzwischen fünf Jahre alt und für das Gänsehüten zuständig. Das schrill schnatternde Federvieh, das sie überragte, wenn es sich flügelschlagend reckte, machte ihr zwar Angst, aber sie lernte schnell, sich mit einem Stock zu wehren. Etwas anderes blieb ihr auch gar nicht übrig. Schlimmer noch als die Gänse war der große, struppige Hofhund. Der ließ sich nicht mit einem Stock abwehren und war unberechenbar und furchteinflößend, wenn er sein Nackenfell aufrichtete, das Maul fletschte und spitze Zähne präsentierte. Er lag keineswegs immer an der Kette. Ella sah unbehaglich zu, wie er die jungen Kühe auf dem Weg zur Weide in die Fersen biss, um sie auf Kurs zu halten.

Aber am meisten Respekt hatten alle Kinder des Hofes vor der Großmutter Sophie, der stämmigen Frau mit streng gescheiteltem Haar. Klein war sie von Statur und hatte einen derart stechenden Blick, dass niemand auf die Idee kam, sich ihr zu widersetzen. Mit dem Stock unter ihrer Schürze konnte sie blitzschnell zuschlagen, wenn ein Kind nicht sofort parierte.

„Wer hat denn da wieder den Eimer mit dem Hühnerfutter stehen gelassen? Die Spatzen bedienen sich schon. Seht euch das an!“ schalt sie mit schriller Stimme so laut über den staubigen Hof, dass man sie sicher noch bis Neidenburg hören konnte. „Und warum steht Erna nicht am Butterfass? Und wo bleibt die Molke für die Kälber? Die sind auch noch nicht gefüttert!“

Ihr breites Gesicht glühte rot vor Ärger. Die Kinder, die auf dem Heuboden gerade einen Gang mit anschließender Höhle gegraben hatten, erstarrten.

„Hier findet sie uns nicht“, beruhigte Ella ihre Freunde aus der Nachbarschaft. Auf dem Hof ließ sich herrlich spielen, wenn ihnen nur die strenge Großmutter nicht in die Quere käme.

„Was ist das hier nur für eine Wirtschaft!“ zeterte die weiter. „Los jetzt, Erna und Ella, ich hab heute Wäsche! Ich kann schließlich nicht alles allein machen!“

Das Wäschewaschen war anstrengend und füllte den ganzen Tag aus. Nach dem Einweichen wurde die Kleidung im Wäschetopf auf dem Herd gekocht und anschließend mit Seife auf dem Waschbrett sauber gerubbelt. Dann folgte das Spülen und Auswringen, was noch mehr Kräfte kostete. Bei Sonnenschein konnte man alles über die Sträucher im Garten ausbreiten und auch bleichen. Früher, als sie noch jung gewesen war, hatten sie aus Fett und Ätznatron die Seife selbst herstellen müssen, erinnerte sich Sophie. Wie war das heutzutage doch einfach!

Eine willkommene Abwechslung brachten Verwandtenbesuche in den arbeitsreichen Alltag. Dann wurden Berge von Kuchen gebacken und Schüsseln voller Sahne geschlagen. Natürlich stammte fast alles aus der eigenen Produktion. Meist waren es Obstkuchen, denn man hatte ja massenhaft eingeweckte Kirschen in den Regalen stehen für solche Anlässe. Zu so einem doch recht seltenen Besuch musste alles aufgefahren werden, was Vorratsraum und Scheune hergaben, denn damit ließ sich beweisen, wie gut man gewirtschaftet hatte.

„Noch ein Stückchen?“ wurden die Besucher gefragt, und ohne die Antwort abzuwarten, legte die Gastgeberin rasch nach.

„Tüchtig zugreifen, es ist genug da.“

Und das taten die Gäste auch gern und ohne Hemmungen. Das Feinste, was man sich allerdings nur selten gönnte, war der Baumkuchen vom Bäcker Michalski. Er war aus feinstem Weiß-mehl-Mandel-Teig, der auf einem Bratspieß am Feuer langsam angegossen wurde und so zu einem gerippten Stamm anwuchs. Zur Krönung wurde das Kunstwerk mit glänzender, schwarzer Schokolade überzogen. Ein Augenschmaus! Waagerecht mussten Ringe abgeschnitten werden, die man ganz vornehm langsam und genussvoll verspeiste. Dazu gab es dann in der guten Stube auf der spitzenverzierten Tischdecke echten Bohnenkaffee in goldgeränderten Sammeltassen mit Rosendekor, die zusammen mit den Silberlöffeln die Reise von Kurland überlebt hatten.

Im Sommer saßen die Erwachsenen entspannt in einer runden Laube im Garten. Dann kam auch schon mal der Fotograf aus Neidenburg vorbei. Die kleinen Fotos mit dem gezackten Rand klebten sie in ein sorgsam gehütetes Familienalbum. Von Margarete gab es noch ein sepiabraunes Foto als junges Mädchen mit ihrer Mandolinengruppe. Das liebte sie besonders.

„Diese Musik mit den Mandolinen, die klang so wunderschön“, schwärmte Marie, ihre Schwester. „Schade, dass du dafür nun keine Zeit mehr hast.“ Sie und ihre beiden Schwestern waren als Kinder unzertrennlich gewesen.

„Aber singen können wir trotz der Arbeit. Dabei kann man auch so wunderbar Heu wenden oder Rüben verziehen. Das geht dann praktisch wie von selbst.“

„Und wie schön es damals in Odessa war, wenn wir abends beim Kartoffelfeuer gemeinsam gesungen haben. Wisst ihr noch?“

„Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das uns’re weit und breit, wo wir uns fi-hin-den wohl unter Linden zur Abendzeit…“ stimmte Marie spontan an und ihre Schwestern fielen mit ein. Bei der Erinnerung fühlte man sich gleich zwanzig Jahre jünger.

„Die Großmutter hat immer gesagt: ‚Wo gesungen wird, da lass dich ruhig nieder; nur böse Menschen kennen keine Lieder…‘ und damit hatte sie recht.“ Ja, da waren sie sich alle einig.

„Ach, wie geht es uns doch wieder gut!“ wunderten sich die Schwestern bei jeder ihrer Zusammenkünfte an reich gedeckten Kaffeetafeln. Danach tauschten sie den neuesten Familientratsch aus. Über ihre geheimen Sorgen, über Ehemänner und Schwiegermütter sprachen sie dagegen nie. Was geschah, wenn das Licht im Schlafzimmer ausgeknipst wurde, war ohnehin tabu.

„Mein Schwager Rudolf hat sich scheiden lassen“, gab Margarete bekannt und stellte vorsichtig die zierliche Kaffeetasse ab.

„Nein!“ Die Schwestern vergaßen Kaffee und Kuchen für einen Augenblick. „Das ist ja unerhört!“

„Nicht zu fassen! Ist das nicht gegen die zehn Gebote?“

„Noch niemals hat sich einer aus der Familie scheiden lassen!“

„Das kommt davon“, stellte Susanne fest, „dass deine Schwiegermutter ihren Nachkömmling so maßlos verzogen hat.“

Bei den eigenen Kindern würden sie die Zügel nicht schleifen lassen, da waren sie sich einig.

Noch aufregender als Besuch zu bekommen, war es natürlich, selbst die Verwandten zu besuchen. Zur Tante Marie fuhren sie durch die dichten masurischen Wälder. Sie lebte mit ihrem polnischen Ehemann und ihren Kindern nahe Muschaken in der Nähe der Grenze. Nördlich von Neidenburg wohnte Tante Susanne, die den Steinhauer von Bricken, Otto Bigalke geheiratet hatte. Sie übte neben der Hofarbeit immer noch ihren Beruf als Schneiderin aus. Fast alle Verwandten wurden von ihr mit neuer Kleidung versorgt. Leider ging Ella dabei oft leer aus, denn sie war ja nur die Zweite in der Geschwisterreihe und musste von der älteren Schwester Erna erst einmal alles auftragen.

„Das wäre eine Sünde, die guten Kleider einfach wegzuwerfen“, versuchte Margarete ihre enttäuschte Tochter zu trösten. „Sie sind noch tadellos in Ordnung. Sieh mal, kein Riss, kein Loch … Das sieht alles aus wie neu.“

Ella schwieg. Was sollte sie auch sagen. Widerrede war ohnehin nicht erlaubt. Sie hasste es, die jüngere Schwester zu sein.

Bei Tante Susanne wohnte die andere Großmutter, eine ungewohnt zarte Frau mit schwarzer Spitzenhaube über dem grauen Dutt im Nacken. Zu Feierlichkeiten trug sie ein schwarzes Kleid, das in unzählige kleine Falten gelegt war und vornehm rauschte. Ihr kleines Gesicht, das die Kleidermassen krönte, hatte fast ebenso viele Fältchen wie das Kleid. Unter der Schürze trug diese Großmutter keinen Stock wie die andere. Deshalb würde man sie sofort eintauschen gegen die mit Stock, wenn das nur ginge.

Am längsten war die Fahrt zu Onkel Peter, Georgs Bruder. Er wohnte mit seiner Familie nicht weit von Königsberg entfernt im Samland, auf einem besonders großen Hof direkt an der Ostsee. Dort konnten die Gäste steile Sanddünen erklimmen und weit über dieses unendliche Meer schauen. Nichts begrenzte den Blick zum Horizont. Seevögel nutzten virtuos den frischen Wind und erfüllten die Luft mit ihrem Geschrei. Am schneeweißen Strand waren Muscheln angespült und Feuersteinstücke, die die Kinder einsammelten, zusammen mit ihrer Cousine, die auch Ella hieß und deren Bruder. Wenn sie viel Glück hatten, fanden sie sogar ein Stückchen Bernstein. Auch Margarete genoss den frischen Seewind und holte tief Luft, während sie entspannt den feinen Ostseesand durch ihre Finger rieseln ließ.

Die Männer unterhielten sich unterdessen über die Pferdezucht. Mit Peter vermieden sie es, über Politik zu reden, denn da kam allzu schnell Streit auf, der zu nichts führte.

„Diese Polacken machen uns hier ständig zu schaffen“, schimpfte er lautstark und redete sich dabei in Rage. „Aber die Preußen dort in Berlin haben ja keinen Mumm in den Knochen, um das Problem zu lösen. Verraten haben die uns in Versailles. Haben unser Land verschenkt an dieses Gesocks, und wenn wir nicht abgestimmt hätten vor zwölf Jahren, hätten die ganz Ostpreußen gekriegt. Es wird Zeit, dass die Nationalsozialisten endlich drankommen. Dieser Hitler ist genau der richtige Mann. Der wird uns nicht so schmählich im Stich lassen wie die Sozis mit ihrem Gefasel von Demokratie.“

Viele Leute in Ostpreußen teilten seine Ansichten.

„Reg dich nicht auf, Peter. Das bringt doch nichts“, versuchte Georg seinen Bruder zu beruhigen. „Hauptsache die Kommunisten kommen nicht an die Macht. Dort in Berlin proben die wohl ständig den Aufstand, wie man hört. Nicht, dass es hier so wird wie in Russland bei diesen Sowjets.“

„Das verhüte Gott!“ wehrte Peter ab. „Dann sollten wir vielleicht doch den großen Brüdern nach Brasilien folgen. Denen geht es dort wohl recht gut. Das schreiben sie in jedem Brief.“

***

Als Hitler Reichskanzler wurde, besuchte Ella die erste Klasse der Mädchenschule in Neidenburg. Sie begleitete von nun an die große Schwester Erna auf ihrem Schulweg. Zu Fuß und bei jeden Wetter. Drei Kilometer hin, drei zurück.

Ab sofort wurde nun täglich gleich nach dem Schulgebet das artige Stillsitzen auf blank gerutschten Schulbänken eingeübt und die Geduld, die Schiefertafel mit perfekten Schönschrift-Buchstaben zu füllen. Hoch, runter, hoch und Punkt, das war das ‚i‘ in deutscher Schrift. Die Rechtschreibung bläute der Schulmeister seinen Zöglingen mithilfe von Rohrstock und Eselsbrücken ein. „Nach l, n, r das merke ja, steht nie tz und nie ck!“ Und: „Wer nämlich mit h schreibt, ist dämlich!“ Das vergaß man dann bis zum Lebensende nicht mehr.

Mit ellenlangen Gedichten wurde das Gedächtnis ausgiebig trainiert, wobei Goethe und Schiller als Hauptvertreter des Volkes der Dichter und Denker besonders hoch im Kurs standen.

„Fest gemauert in der Erden

steht die Form, aus Lehm gebrannt.

Heute muss die Glocke werden!

Frisch, Gesellen, seid zur Hand ...“

Alle 19 Strophen dieses Gedichtes waren auswendig zu lernen. Am besten gefielen Ella die Lieder, die hier täglich gesungen wurden, vor allem die Ostpreußenhymne. „Land der dunklen Wälder und kristall‘nen Seen, über weite Felder lichte Wunder geh’n. Starke Bauern schreiten hinter Pferd und Pflug. Über Ackerbreiten streicht der Vogelzug… “

Man konnte sie förmlich vor sich sehen, die majestätisch wogenden Wälder, so herzergreifend klang das im vielstimmigen Chor. In solchen Augenblicken empfand Ella eine besondere Verbundenheit mit ihrer Neidenburger Heimat.

Nicht weit entfernt von der Mädchenschule gleich hinter dem Sportplatz wohnte Onkel Heinrich, Margaretes Bruder mit seiner Frau Helene, Ellas Patentante und ihren Söhnen. Wenn im Winter überraschend ein Schneesturm durch die Straßen fegte und der Heimweg nicht mehr zu schaffen war, konnten die Schwestern auch dort zu Mittag essen. Das war dann etwas Besonderes und ganz anders als daheim. Hier gab es kein Gewusel von Knechten und Landarbeitern bei Tisch. Leise ging es zu, nur das Besteck klapperte. Auf dem Vertiko stand hoheitsvoll hinter Glas die uralte Lutherbibel und wachte über das Geschehen.

Im Winter änderte sich auch das Leben auf dem Hof. Während die Männer mit dem Holzeinschlag beschäftigt waren, kümmerten sich die Frauen und Mädchen um all das, was im Haus liegengeblieben war, wie die Stopf- und Flickarbeiten. Neue Strümpfe und Pullover mussten gestrickt werden. Außerdem wurde geschlachtet, gewurstet, gepökelt und, was den Kindern am besten gefiel: es wurde viel gebacken.

„Guck doch mal, ob es schon geschneit hat“, forderte Erna ihre Schwester früh morgens auf, während sie sich im warmen Bett räkelte und das Aufstehen möglichst weit hinauszögerte.

Ella lief fröstelnd zum Fenster und hauchte ein kleines Guckloch in die dicke Schicht der Eisblumen. Bitterkalt war es in der Dachstube. Das Wasser der Waschschale war zu Eis gefroren.

„Oh ja, heute Nacht ist ganz viel Schnee gefallen. Schlitten fahren auf der Hindenburgstraße“, verkündete Ella und beeilte sich, wieder unter den warmen Federkissenberg zu schlüpfen, dessen Füllung von den hauseigenen Gänsen stammte.

Sie hatte es nicht eilig mit dem Aufstehen, denn dann musste man in Unterhemd, Unterhose und Leibchen aus kratziger Schafwolle schlüpfen, und in ebenso kratzige, lange Strümpfe, die mit Strapsen daran befestigt wurden. Über das alles kamen so viele Stoffschichten, dass man herumlief wie ein fetter Braunbär im Herbst. Mützen gab es, in denen der Kopf vollständig verschwand. Nur zwei Augenschlitze gaben den Blick frei.

So ausstaffiert stapften die Kinder los auf ihrem weiten Weg zur Schule. In ein paar Tagen würde sich der Schnee am Straßenrand so hoch türmen, dass nur noch die Baumwipfel herausschauten. Ab und zu durften sie beim Vater ein Stück mitfahren, wenn er in Richtung Neidenburg eine Frachtladung abzuholen hatte. Im Schlitten kuschelten sie sich tief in die Fellberge, bis alle so dick vermummt waren, dass sie sich gar nicht mehr bewegen konnte und trotzdem noch froren. An klaren Tagen wurde es so bitterkalt, dass Erfrierungen zu befürchten waren. Immer war es der Ostwind aus Sibirien, der die Eiseskälte heran wehte.

„Jaja, aus dem Osten kommt nichts Gutes“, munkelte die Großmutter und dachte an die Zeit ihrer Vertreibung.

Das Schönste an den Wintern Ostpreußens waren für die Kinder die Schlittenfahrten, die sie mit den Kindern der Nachbarschaft veranstalteten. Wenn der Vater Zeit hatte, durften sie all ihre kleinen Schlitten in einer langen Reihe hintereinander festbinden und hinten am Pferderiemen befestigen. Der Vater saß fest im Sattel, schnalzte mit der Zunge und der Gaul trabte oder galoppierte mit der lärmenden und johlenden Rodelschar im Schlepptau über die Felder. Unbeliebt waren die Plätze ganz hinten in der Schlittenschlange, wo es heftig schlingerte und man allzu leicht im Pulverschnee landete.

In der Mädchenschule schloss Ella schnell Freundschaften. Erna und Lenchen waren liebe Mitschülerinnen, aber am besten verstand sie sich mit Christel. Diese neue Freundin wohnte in der Hindenburgstraße, in der Nähe des Marktplatzes.

Ihre Familie, die Wittkowskis, hatten keine Landwirtschaft, sondern nur, wie üblich für Stadtbewohner, einen Obst- und Gemüsegarten und einen Hühnerhof. Manchmal mästeten sie sich im Schuppen oder in der Waschküche ein Schwein mit den Küchenabfällen. Bei Christel im Haus war es viel feiner als daheim. Kein Stäubchen lag auf den glänzenden Stilmöbeln. Und die Küche duftete vor Sauberkeit. Eine andere Welt war das.

Christel musste auch keine Kleidung von einer älteren Schwester auftragen. Einfach beneidenswert! Doch die Freundin sang ebenso gerne wie Ella. Gemeinsam ließen sie laut und übermütig ihre Lieblingslieder erklingen.

„Es gehet eine hehellehe Flöhöte, der Frühling ist wieder im Land…“ Das ging auch gut zweistimmig oder im Kanon und klang wunderschön.

Nach der Schule leisteten sie sich manchmal, wenn sie genug Taschengeld gespart hatten, das Leckerste, was es auf der ganzen Welt gab: eine Marzipanschnitte vom Bäcker Michalski für fünf Pfennige. Welche ein unbeschreiblicher Genuss!

Danach brachte Ella die Freundin ein Stück nach Hause. Und wenn sie fast dort angelangt waren, begleitete sie die Freundin gern ein wenig in die andere Richtung. Dabei konnten die beiden so wunderbar über all das reden, was sie bewegte. Und je mehr sie redeten, desto mehr fiel ihnen ein. Die Zukunft malten sie sich in den allerschönsten Farben aus, denn eins war klar: „Egal was passiert, wir bleiben immer zusammen.“

„Immer und ewig. Ganz bestimmt!“ Da waren sie sich einig.

Zuhause wunderten sich Ellas Eltern über die langen Schulzeiten der Tochter, wo doch so viel Arbeit auf sie wartete.

1935 kündigte sich mit kräftiger Stimme wieder Nachwuchs im Hause Neu an. Das rosige Mädchen wurde auf den Namen Gretel getauft, einer Kurzform des mütterlichen Namens.

Margarete erholte sich bei den sonntäglichen Gottesdiensten in der Kirche am besten von den Strapazen der Geburt und denen des Alltags. Sie war im Frauenkreis der evangelischen Gemeinde aktiv, die von einem hoch verehrten Oberhaupt geleitet wurde, Pastor Stern. Natürlich trat die Familie jeden Sonntag gemeinsam den Kirchgang an. Die beiden großen Töchter sangen mit ihrem hellen Sopran im Chor auf der hölzernen Empore neben der Orgel unter der Leitung von Fräulein Poch. Und Margarete schmetterte die Lieder mit der Gemeinde unten im Kirchenschiff.

„Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen …“

Hier fühlte sie sich sicher und geborgen und genoss diese köstlichen Stunden des Friedens.

***

Inzwischen war mit Hitler als Reichskanzler allerdings eine andere Zeit sichtbar und lautstark ins Land gezogen. Die Weimarer Republik hatte mitsamt ihren Wirtschaftskrisen und der drückenden Arbeitslosigkeit die Familie Neu wenig berührt. Was interessierten Kundgebungen und Straßenkämpfe im fernen Berlin ostpreußische Bauern bei ihrer Feldarbeit?

Doch das änderte sich nun. In Neidenburg auf dem großen Marktplatz vor dem Rathaus mit dem prächtigen Giebel marschierten immer mehr Braunhemden mit ihren nägelbeschlagenen Springerstiefeln auf. In den Straßen brüllten diese Leute wilde, ungezogene Lieder, vor den Alten und der Kirche schienen sie keinerlei Respekt zu haben, und niemand tat etwas gegen solche Unsitten. Hinter vorgehaltener Hand jedoch tuschelte man über sie, verstohlen und leise, denn die neuen Machthaber hatten schon den einen oder anderen vorlauten Kritiker hinter Schloss und Riegel gebracht, und das bei Nacht und Nebel. So etwas schürte Angst.

Mit dem Beginn des „Dritten Reiches“, wie die neue Zeit genannt werden sollte, kommentierte man auch im Frauenkreis der evangelischen Kirche die politischen Entwicklungen. „Gestern Nacht hat eine Horde ‚Juda verrecke‘ auf der Straße gegrölt. Stellt euch das mal vor“, entrüstete sich eine der älteren Damen.

„Solche Proleten kann man doch nicht gewähren lassen! Das gehört sich einfach nicht“, pflichtete ihr Frau Wittkowski bei, und alle nickten zustimmend. Der gesamte Frauenkreis war ebenso empört wie ratlos. Nur die Mutigsten wagten es, ihre Ansichten laut auszusprechen. Dazu gehörte Pastor Stern, den Margarete zu ihrem Vorbild erkoren hatte. Furchtlos war er wie ihr Vater damals in Odessa. Mehr oder weniger direkt wetterte er von der Kanzel herab gegen die neuen Machthaber.

„Verderben bringen die über uns, die sich von Gott abwenden“, predigte er, und jeder wusste genau, wen er da meinte. Margarete, ebenfalls gewohnt, das zu sagen, was sie dachte, gab die Botschaft gleich weiter. „Dieser Hitler stürzt uns alle ins Verderben“, verkündet sie in ihrer Nachbarschaft.

Zuhause entzündete sich daran häufig Streit zwischen den Eheleuten. „Du stürzt dich und die gesamte Familie ins Verderben mit deinem vorlauten Gerede“, versuchte Georg ihr begreiflich zu machen. „Mit den Braunen im Rathaus und auf der Burg ist nicht zu spaßen!“ Übles war ihm zu Ohren gekommen auf seinen Fahrten mit dem Pferdefuhrwerk über Land. „Da ist schon so mancher abgeholt worden von der Gestapo, manchmal nur wegen eines Witzes über Hitler. Meistens sind sie irgendwann wieder aufgetaucht, aber wie… übel zugerichtet, sag ich dir! In den Kerkern der Burg wird wohl gefoltert. Wie im Mittelalter!“

Natürlich erfuhr man darüber nie Genaueres. Nicht auszudenken, wenn seiner Frau etwas zustieße. Aber Margarete ließ sich nicht den Mund verbieten. Schon gar nicht von ihrem Mann.

„Wenn alle schweigen, kann es nicht besser werden“, erwiderte sie trotzig.

Am nächsten Sonntag erschienen dann überraschend junge Männer in der Kirche, die man hier noch nie gesehen hatte. Mit ihrer braunen Kluft und Hakenkreuzbinden am Arm besetzten sie die Empore neben der Orgel. Als Pastor Stern die Kanzel bestieg, um zu predigen: „Liebe Gemeinde. Am heutigen Sonntag nach Trinitatis…“, begannen diese jungen Leute dort oben rhythmisch zu stampfen mit ihren schweren Nagelstiefeln auf dem Holzfußboden der Empore, der einen guten Resonanzkörper abgab. Ein furchtbarer Radau wurde daraus, und der Pastor verstand sein eigenes Wort nicht mehr.

„Ruhe, da oben, wir wollen doch alle … wollen alle gemeinsam… gemeinsam den Gottesdienst feiern…“ Immer wieder versuchte er, mit seiner Stimme durch das Getöse zu dringen, doch vergeblich. Schließlich musste er den Gottesdienst abbrechen. Ein Teil der Gemeinde schlich verschreckt nach Hause. Die Anderen jedoch, und dazu gehörte auch Margarete und ihr Frauenkreis, traten empört zusammen und überlegten, was da nun wohl zu tun wäre.

„Da waren auch welche von diesen Rüpeln vom Töpferberg dabei. Das habe ich genau gesehen“, tuschelten sie.

„Keine Wunder, dass die jetzt bei den Nazis mitmachen, diese Taugenichtse!“

Für Margarete stand fest: „Von denen können wir uns so etwas nicht gefallen lassen!“ Ja, da waren sich alle einig.

Am nächsten Sonntag wiederholt sich die Szene. Doch diesmal waren sie vorbereitet. Die weniger ängstlichen Mitglieder des Frauenkreises und ihre Ehemänner, drängelten sich sofort forsch zwischen die Hakenkreuzmänner und nahmen sie fest zwischen sich in die Zange. Sie bohrten ihnen ihre Ellbogen in die Seiten oder traten ihnen kräftig auf die Stiefel, als diese Miene machten, den Gottesdienst erneut zu stören.

Die Maßnahme war erstaunlich wirksam und Pastor Stern konnte fast ungestört seine Predigt halten vom barmherzigen Samariter, diesem Fremdling unter den Israeliten und über die Nächstenliebe. Dieser Erfolg hinterließ ein seltenes Gefühl von Triumph und Stärke in der Neidenburger Gemeinde.

„Wie ermutigend das doch war! Es wird uns gegen die Gottlosigkeit zusammenschweißen“, bestätigten sie sich gegenseitig.

Und immer wieder erzählten sie davon, wie sie den Nazirüpeln endlich Einhalt geboten hatten.

***

Als Bruder Heinz, der mit sechs Jahren recht schmächtig wirkte, zur Schule kam, hatte er einen schweren Stand. Um zur Jungenschule zu gelangen, musste er über den Töpferberg, wo arme Leute in heruntergekommenen Lehmhäusern wohnen. Dort wurde sein Schulweg zum Spießrutenlauf.

Gleich am zweiten Tag wurde Heinz so heftig verprügelt, dass er streikte. „Ich gehe nicht mehr zur Schule. Auf gar keinen Fall!“ verkündete er und schleuderte seinen Ranzen gegen den Kachelofen. „Das ist so klar wie Kloßbrühe!“

Da hier anscheinend nichts zu machen war, berieten die Eltern und Großeltern hin und her und fanden schließlich gemeinsam eine ganz wunderbare Lösung. Die große Schwester Ella sollte dabei die Hauptrolle spielen. Ab sofort würde sie morgens einen Umweg machen und den Bruder zur Jungenschule begleiten.

Der elfjährigen Schwester war alles andere als wohl zumute bei dieser Aufgabe. Sie bewaffnete sich vorsorglich mit ihrem Gänsestock auf ihrem ersten Weg über den Töpferberg. Zu ihrer eigenen Überraschung gelang es ihr ohne weiteres, die Rüpel in Schach zu halten. „Schlunzige Bohnenstang“ riefen die ihr aus sicherer Entfernung hinterher und „Glumskopp“ in Heinz‘ Richtung, aber das hochgewachsene Mädchen war bald berüchtigt, denn sie hatte jede Menge Kraft in den Armen und konnte so blitzschnell zuschlagen wie die Großmutter.

Doch Heinz mochte sich nicht hinter seiner Schwester verstecken. Das verletzte seinen Stolz zu sehr. Deshalb schloss er sich mit einigen Schulkameraden zu einer Bande zusammen. So behaupteten sie sich gegen die Schläger vom Töpferberg. Gemeinsam durchboxen! Nur nicht aufgeben! Das war die erste Lektion seiner Schulzeit. Für gute Laune auf dem Schulweg sorgte nun Bäcker Matern, der den Jungen ab und zu süße Kuchenränder zusteckte. Das nahmen sie gerne an.

Unterdessen machte sich Margarete, wie jedes Jahr im Sommer mit Eimern bewaffnet und zusammen mit Töchtern und Nachbarinnen auf in den Wald. Die riesigen masurischen Wälder waren voll von Blaubeeren. Im Herbst lockten dort Steinpilze und Pfifferlinge. Die ergiebigsten Stellen hütete man wie ein Staatsgeheimnis. Zum Beerensammeln konnten die Frauen sogar die Kleinkinder mitnehmen, auch wenn deren Eimerchen nie voll wurden, weil sie sich die meisten süßen Früchte selbst in den Mund stopften, bis Hände und Gesicht blau verschmiert waren.

Die Sammlerinnen blieben in Sicht- oder Rufnähe und drangen nach und nach tiefer in die dichte Waldregion vor. Stunde um Stunde schoben sie die Eimer vor sich her. Der Rücken begann zu schmerzen vom vielen Bücken, und es war nicht einfach, sich durch das Gestrüpp und das Unterholz zu arbeiten. Bald waren Arme und Beine zerkratzt. Ella hasste diese Arbeit.