Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kellner, Klaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Haus voller Menschen – und voller Überraschungen Billy ist Mitte dreißig. Sie raucht selbstgedrehte Joints und hat eine Vorliebe für T-Shirts mit provokanten Sprüchen. Außerdem hat Billy zum zweiten Mal Brustkrebs. In der an der Ostsee gelegenen Rehaklinik Schloss Schönbye treffen zahlreiche skurrile Charaktere aufeinander, die alle ihre eigene Krankheits- und Lebensgeschichte mitbringen. Schon bald findet sich eine bunte Truppe zusammen, die jedoch bei verschiedenen Gelegenheiten aneinandergerät. Treffpunkt ist oft vor Haus 3, dem Raucherpavillon – auch wenn nicht jeder mitquarzt. Da ist zum Beispiel Walda, eine ehemalige Varieté-Sängerin aus Hamburg, die an Brustkrebs und Diabetes leidet. Der Alkoholiker Manni mit Lungenkrebs, der ausschließlich Cowboy-Klamotten trägt und diskriminierende Sprüche von sich gibt. Uta, die frustrierte Leipzigerin mit einem Desinfektionszwang, die nach der Wende ihr Haus verloren hat. Und da ist Friedrich, der Pastor, eine tickende Zeitbombe, denn er kann jeden Moment einfach tot umkippen. Friedrichs sehnlichster Wunsch ist, einmal in seinem Leben eine Schifffahrt mit seinem Vater zu unternehmen, mit dem er seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Gemeinsam beschließen die neuen Freunde, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. In ungewohnter Gefühlsoffenheit und mit sehr viel Lebenserfahrung zeichnet Bijou Beberniß ein Ensemble aus tiefgründenden, lustigen, coolen und beeindruckenden Figuren. Sie bedient sich dabei einer zuweilen subtilen wie auch sehr direkten Sprache, die aufrütteln soll sowie zum Lachen und Nachdenken animiert. Ein Buch, das Mut macht!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

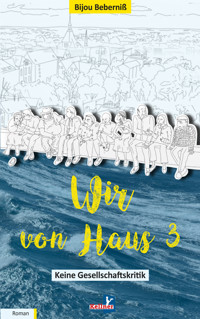

Keine Gesellschaftskritik

Wir

von Haus 3

Bijou Beberniß

Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de

Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten, Örtlichkeiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.

»Glück ist, Freunde zu haben.«

(Schottisches Sprichwort)

Den starken Frauen in meiner Familie,

Lothar (†), Bettina (†) und Andi,

Tammo, Pily und Jutta

1. Kapitel

»Legalize it!« Billy Bonbons Finger trommeln im Takt des Kiffersongs von Peter Tosh auf das Lenkrad ihres altersentsprechend klappernden Mini Cabriolets. Die warme Frühsommerbrise treibt ihren schrägen, etwas zu kehligen Singsang und den lässigen jamaikanischen Sound über glühende Rapsfelder am Rande der glitzernden Ostsee: »Don’t criticize it, and I will advertise it.« Dabei klopft sie sich auf die Brust, ihr orangefarbenes T-Shirt mit dem alten Spruch: Why drink and drive when you can smoke and fly. Sie liebt beschriftete und bebilderte Shirts.

Die Pappeln rauschen als Palmen an ihr vorbei und der Wagen ächzt etwas müde, als er über eine Kuppe auf der Landstraße fliegt.

»Komm, alte Missy, das schaffen wir!« Aufmunternd streicht Billy über das ergraute und raue Armaturenbrett ihres Wagens Missy. »Ist nicht mehr so weit, dann sind wir da.« Eigentlich ist Billy Bonbon mit fünfunddreißig zu alt, um ihrem Auto einen Namen zu geben und mit ihm zu reden. Aber Missy und Billy sind seit siebzehn Jahren ein Team. Billy hatte das orangefarbene Mini Cabriolet zu ihrem achtzehnten Geburtstag bekommen und war wie bei einem »Best Buddy« an ihr hängen geblieben. Sie drückt am alten Radio, um auf der CD den richtigen Track zu finden. Die Playlist hat sie extra für die Fahrt zum Schloss zusammengestellt und auf CD gebrannt. Die Selbstgespräche mit Missy stammen aus besseren Tagen – wenn auch weniger verrückten.

Das Loslassen von allem anderen war mit der Krankheit gekommen – eine neue innere Freiheit.

»Du weißt ja, dass wir statt in den Urlaub nach Schloss Schönbye müssen«, ermuntert sie mehr sich selbst und tritt dabei das Gaspedal durch. Bei Missys Höchstleistung von 120 Stundenkilometern vibriert das Lenkrad im Takt mit Bob Marleys Beat und Billys Stimme: »Won’t you help to sing … These songs of freedom? ’Cause all I ever have. Redemption songs …« Sie dreht den Rückspiegel zu sich und betrachtet sich beim Singen. Ihre Glatze lässt ihre eisblauen Augen riesig aufblitzen, und sie streicht sich über den nackten Schädel. Das könnte echt mein Style werden, und suchen wir nicht alle nach Erlösung?, fährt ihr durch den Kopf. Sie fingert an der ehemaligen Minzdose auf dem Beifahrersitz und bekommt sie einhändig nicht geöffnet. »Es ist Zeit für eine Pause und etwas Medizin, old Missy. Wir suchen uns jetzt ein lauschiges Plätzchen. Weiß du, ob wir richtig sind? Google hat uns jetzt schon ziemlich oft aufgefordert zu wenden. Aber egal – ich kann mich einfach nicht vom Meer losreißen.«

Rechts taucht ein Parkplatz auf. Billy geht voll in die Eisen, und da Missy frei von modernster Technik und der Asphalt sandig ist, beginnt der Wagen zu rutschen. Routiniert lenkt Billy und bringt den Wagen in einer großen Staubwolke zum Stehen. Sie dreht das Radio auf, öffnet die Minzdose und saugt auch schon den süßlichen Geruch ihrer verordneten Medizin ein. Genüsslich führt sie eine selbstgedrehte Zigarette unter der Nase entlang und atmet tief ein. Gleich werden die Schmerzen und das Jucken in den Beinen besser.

Der Parkplatz ist leer, und keine Menschenseele ist zu sehen. Sie hat sich definitiv verfahren. Egal, alles zu seiner Zeit, und jetzt ist »me time«, denkt sie und sucht wieder nach einem bestimmten Song auf der CD.

Die Vibrationen der lauten Musik erfassen Missy, während Billy lauthals betet: »Kiffer unser, der du bist in Jamaika, geraucht werde dein Joint, dein Hash komme, dein Flash geschehe, wie in der Bong so auch in der Tüte. Unser tägliches Gras gib uns heute und schenke uns Erlösung, wie wir auch unsere Medizin preisen, und erlöse uns von den Strafen, denn dein ist die Reggae Musik und das Weed und Seligkeit in Ewigkeit. Peace!« Sie findet diese Abwandlung einfach lustig, und Reggae-Musik liebt sie seit ihrer Kindheit. Warum Deutschland sich nach wie vor mit medizinischem Cannabis so schwer tut, ist ihr ein Rätsel.

Sie entfacht ein Streichholz am rauen Armaturenbrett. Beim Anzünden schließt sie die Augen und atmet tief ein. Vor einem Jahr hatte sie nicht geglaubt, dass sie heute hier sitzen würde.

*****

Vor einem Jahr hatte sie sich – mehr aus Routine als dem Gefühl der Notwendigkeit – zur Krebsnachsorge zu ihrem Gynäkologen um die Ecke, im Kieler Stadtteil Düsternbrook, auf den Weg gemacht.

Sie genoss die warme Herbstsonne im Gesicht, und der Wind zerzauste ihr rückenlanges, blondes Haar, als sie bergab radelte. »Zehn Jahre sind so gut wie rum. Und der Scheiß ist nicht wiedergekommen! Ich habe es geschafft. Yeah! « Bei diesem Gedanken lächelte sie in sich hinein, ließ das Lenkrad los und streckte die Hände in einer Siegerpose in die Luft. Jetzt würde sie mit Ben steinalt werden können.

Erfrischt und zufrieden stellte sie ihr altes, kornblaues Damenrad vor der Praxis ab und ging die drei Stockwerke zügig und leichtfüßig nach oben. Ihre erste Brustkrebserkrankung mit nur vierundzwanzig Jahren hatte sie gelehrt, dass Gesundheit, neben ihrem Mann Ben, das Kostbarste ist – obwohl sie sich 2007 noch nicht kannten. Billy hatte sich damals vorgenommen, diese Zeit nicht zu verschwenden. So hatte ihr Leben nach der Genesungsphase eine neue Dynamik aufgenommen, die ihr sehr gut gefiel.

»Hallo, Dörte! Ich mal wieder!« Billy schloss die Tür der Praxis hinter sich und drehte sich fröhlich zur Arzthelferin hinterm Tresen. Die beiden hatten vor zehn Jahren, als Billy in der akuten Chemotherapie das Gefühl hatte, durch die häufigen Termine schon fast zur Belegschaft zu gehören, so etwas wie Freundschaft geschlossen.

»Hey Billy, alles frisch?«

Billy liebte diese Begrüßung, denn sie ließ viele Antwortmöglichkeiten zu, je nach Stimmung und Gesundheitszustand. Es erinnerte sie daran, wie viel sich in den vergangenen zehn Jahren verändert hatte.

»Ich fühle mich super«, erwiderte sie und schlug automatisch den Weg zum Wartezimmer ein. »Fitter als damals.« Sie lachte.

*****

»Au! Scheiße!« Billy lässt den Joint fallen, der ihr gerade die Finger verbrannt hat. Er rollt in den Fußraum unter dem Steuer. »Scheiße!« Sie schluckt den Kloß im Hals herunter, und ihre Hand zittert, als sie nach der Kippe angelt. Es nervt sie, dass manche Erinnerungen sie immer wieder überfallen – wie Gewohnheitsverbrecher schleichen sie im Schatten ihrer Gedanken umher und springen sie hinterrücks an, wenn sie einen Moment nicht aufpasst. Gereizt wirft sie den glimmenden Filter auf den Schotterparkplatz, dreht das Radio bis zum Anschlag auf, sodass die geschlossenen Fenster geradezu aus ihrer porösen Verankerung gedrückt werden.

Die Vibrationen der Musik wirken endlich und hüllen sich, wie eine Fata Morgana in der Wüste, schützend um ihre Seele. Sie legt den Kopf auf Missys Lenkrad ab, saugt den alten Kunststoffgeruch tief ein.

Um sich vor den Ereignissen, die sie hierhergebracht haben, zu lösen, fängt sie leise an mitzusingen: »Baby, I’ve been here before!« Mit jeder Silbe von Pentatonix werden die Töne der schmerzenden Erinnerungen weniger – »But all I’ve ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya.« Sie fühlt, wie sich ihre Stimmung wieder bessert und sich die Erinnerungen im summenden Bass des Songs verlieren. Nicht die Liebe hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, sondern der Krebs. Sie atmet tief durch, richtet sich auf, öffnet die Fahrertür. Billy steigt aus, sieht sich auf dem Parkplatz um und entdeckt einen schmalen Trampelpfad, der direkt an einen Strandabschnitt mit Kies führt.

»Wir lassen uns nicht unsere gute Laune verderben, Missy!« Dabei setzt sie ihre runde Hippie-Sonnenbrille auf. Da sie auf Billys eingecremter Glatze keinen Halt mehr findet, hat sie die Brille an einem Lederband befestigt.

Vor fremden Blicken nur durch die offene Autotür geschützt, zieht sie schnell ihren neuen Badeanzug aus dem Sanitätshaus an. Als sie ihr medizinisches »Quetschleibchen« auszieht, fällt ihr auf, dass ihre Brüste aussehen wie eine vulkanische Kraterlandschaft, in ihrem Hautton gefärbt. Sofort drängt sich ihr diese bescheuerte Karte mit dem Spruch vom kleinen Prinzen auf – »Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar« –, die Billy von einem ach so sensibel wirkend wollenden Menschen zur Mastektomie bekommen hatte. Mit einem Edding hatte Billy die Karte um »aber das Auge isst immer mit« ergänzt.

In Zeiten der Selbstoptimierung und Selbstdarstellung sind solche Zitate pure Heuchelei, denkt Billy. Glaubten die Absender solcher Belehrungen allen Ernstes, dass es einfach ist, ein Stück vom eigenen Körper zu verlieren und es durch das Unsichtbare, ach so Tugendvolle zu ersetzen und trotzdem jeden Tag durch Schmerzen oder Spannungsgefühle in der Haut erinnert zu werden? Wehmütig denkt Billy an ihre ehemaligen Brüste in ihrem alten Lieblingsbikini, aber seit der Mastektomie hat sie nun mal Silikonbrüste, und diese erfordern besonders geschnittene Badeanzüge. Also landete der Bikini im Müll. Billy hat sich für Pragmatismus entschieden. Aus und vorbei. Forever! Das hat mit Tugend genauso viel zu tun wie die »Frauen ohne Mann sind wie Fische ohne Fahrrad«-Sprüche früherer Kampf- und Krampfemanzen, wie Billy diese Art von Protestfrauen gerne nennt.

Warum schaffen Frauen es nicht, konstruktiver für die Dinge zu kämpfen, die ihnen am Herzen liegen? Die #MeToo-Debatte zum Beispiel ist wie ein elektronischer Scheiterhaufen, auf dem gleich ein ganzes Geschlecht verheizt wird. Der jedoch von einer Generation Frauen errichtet wird, die durchaus die Macht haben, die Opferhaltung abzulegen. Das hat für sie mit Emanzipation wenig zu tun. Statt Quoten und Gesetze aufstellen zu wollen, sollten diese Frauen ihre Forderungen selbst in die Hand nehmen. Das dies unbequem, aber wirkungsvoll ist, hat die russische Punkband Pussy Riot gezeigt. Was bei #MeToo fehlt, ist das konkrete Handeln von Frauen, die die Wahl haben im Sinne von einem Diskurs #ohneMich. Wir müssen aus der Opfer- und Rachehaltung herauskommen und eine neue Selbstbestimmtheit ergreifen. Da helfen virtuelle Aggressionen nur bedingt weiter. Man kann sich nur selbst aus der Opferrolle befreien – ganz im Sinne der Selbstbestimmung.

Was Billy angeht, stehen ihre Selbstbestimmtheit, ihre Arbeit und ihre Beziehung mit Ben in keinem Konkurrenzverhältnis, sondern sind gleichwertig und schließen einander nicht aus. Natürlich hat sie dieses Selbstverständnis auch den politischen und feministischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts und ihrer Erziehung zu verdanken. Sie ist den vorherigen Generationen dankbar für die Freiheit, die sie erstritten haben.

Barfuß rennt sie den Pfad hinunter und lässt die Gedanken hinter sich. Dank der Empfindungsstörungen in den Füßen durch die Krebstherapie kann sie die stechenden Steinchen am Meeressaum nicht spüren. Hat auch Vorteile, wenn die Nerven in den Füßen tot sind, denkt sie, als sie ins Wasser rennt. Sie lässt sich rückwärts in die Ostsee fallen. Jede Pore ihrer Haut zieht sich zusammen, und ihr bleibt die Luft weg, als die Wellen über ihrem Kopf zusammenschlagen und ihr Rücken den Boden berührt. Wie ein Delfin springt sie nach oben und versucht, sich um ihre eigene Achse zu drehen. Sie fühlt Leben durch ihren Körper strömen. Ihre Zähne klappern bei vierzehn Grad Wassertemperatur und sie denkt: Geil! Ich bin noch da! Ich kann wieder baden.

Die Kälte treibt Billy schnell wieder aus dem Meer. Sie geht den Weg zurück, fällt nass zitternd auf den Fahrersitz und zündet sich einen Joint an. »Dieser ist für dich, Doc Müller. Danke für mein Leben.« Sie atmet tief ein und ganz langsam wieder aus.

Ihr Onkologe war es gewesen, der Gras als Teil der Krebstherapie empfohlen hatte, um die Nebenwirkungen der Chemotherapie in Schach zu halten. Zuvor hatte sie mit Drogen nie etwas am Hut gehabt. In der Studentenzeit war mal die eine oder andere Tüte gekreist. Harmlos und lange her. Da sie die Nebenwirkungen von ihrer ersten Krebserkrankung kannte, hatte sie große Angst, das ganze Elend wieder durchmachen zu müssen, und suchte nach jedem Strohhalm – denn bei einem triple-negativ Brustkrebs, einem sehr aggressiven Krebs mit multipler Persönlichkeit, war Chemo die beste Behandlung. Nach Beratung und Tumorkonferenz hatte Dr. Müller entschieden, dass sie achtzehn Regime mit je zwei Zystotika bekommen müsse. Also musste sie sich, um zu leben, sechsunddreißig mal vergiften lassen. Das war der Moment, in dem sie um ein künstliches Koma bat. Billy wusste einfach nicht, wie sie die Kraft aufbringen sollte, diese Tortur des multiplen Zelltods ein weiteres Mal durchzuhalten.

*****

Nach dem Bad hat sie nun das Gefühl, sich den umherstreifenden Erinnerungen vom letzten Jahr stellen zu können.

Sie sind sofort da. Das Wartezimmer. Wie sie auf einem der Plastikstühle saß und die Textnachrichten auf ihrem Telefon checkte. Sie schmunzelte, als sie sah, dass Ben – ihr neuer Freund seit dem Jahr zuvor – ihr schon geschrieben hatte, obwohl sie sich erst vor einer Viertelstunde noch geküsst hatten. Eine kurze Unterhaltung entspann sich:

»Ich vermisse dich jetzt schon. Freue mich auf gleich. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich liebe dich endlos. Ben«, geschmückt mit Kuss-Emojis.

»Bin ganz aufgeregt. Freue mich auf später und küsse dich zart«, gefolgt von einem pochendem Herzen.

Ben fragte: »Wegen der Untersuchung?« Die Nachricht war mit einem nachdenklichen Emoji versehen.

»Quatsch! Nach zehn Jahren kommt da nix mehr, nur Routinetermin«, unterstrichen durch ein augenrollendes gelbes Gesicht.

Dies meinte Billy ernst. Mit jedem weiteren verstrichenen Jahr war sie entspannter geworden. Die Überlebensstatistik sprach für sie. Nach zehn Jahren ist man über den statistischen Berg. »Aufgeregt, weil du mir heute Morgen einen besonderen Abend mit allem Schnickschnack in Aussicht gestellt hast!« Mit küssenden Emojis schloss sie die Nachricht.

»Frau Bonbon, kommen Sie bitte!« Dr. Dirks strahlte sie an. Ende der Unterhaltung mit Ben.

»Gerne, Doc. Heute ist unser zehnter Jahrestag. Cool, oder?« Sie zwinkerte ihm zu, als eine ältere Dame ihr gegenüber etwas pikiert dreinschaute. Spontan folgte sie dieser Steilvorlage: »Aber wir sagen es nicht Ihrer Frau?«

»Auf gar keinen Fall, Frau Bonbon.« Der Arzt erwiderte das Zwinkern, und seine Hand lud sie ein, ihm in das Sprechzimmer zu folgen.

Wie üblich tastete er als Erstes ihre feste B-Körbchen-Brust ab. »Ich denke, es wird Zeit, dass wir vom dreimonatigen auf das sechsmonatige Untersuchungsintervall umsteigen. Ich fühle nur etwas festes Drüsengewebe. Die Narbe auf der rechten Seite sieht man kaum noch. Das sieht also alles sehr gut aus. Zur Sicherheit mache ich noch einen Ultraschall.« Dr. Dirks lächelte zufrieden, als er die Hände herunternahm, um sich zum Ultraschallgerät zu drehen und die Tube mit dem Gel in die Hand zu nehmen. »Nach neununddreißig Nachsorgeterminen kennen Sie das ja.« Seine freie Hand signalisierte Billy, sich auf die Liege zu legen. Entspannt legte sie sich halb seitlich auf das Stillkissen. Welch Ironie, dachte sie nun zum vierzigsten Mal und legte die Arme über den Kopf. Das Stillkissen erinnerte sie daran, dass sie keine Kinder würde bekommen können, da ihre Eierstöcke infolge der ersten Krebserkrankung prophylaktisch entfernt worden waren. Eierstockkrebs hatte es auch in ihrer Familie gegeben.

Als sie sich streckte, spannte die alte OP-Narbe an der rechten Brust. Billy hatte sie in den letzten neundreiviertel Jahren als ihr persönliches Wetterbarometer lieben gelernt, denn vor Wetterveränderungen kribbelte sie. Das hatte Billy bisher nur aus Erzählungen von Kriegsversehrten gekannt. Aber solange sie gesund war, war ihr das ziemlich egal.

Über den Monitor verfolgten sie und der Arzt die Struktur des Brustgewebes. Es sah weich und grau aus. Wie immer. Plötzlich wiederholte Dr. Dirks den Scan an einer bestimmten Stelle – dem linken äußeren Quadranten, Billy konnte die Bilder mittlerweile gut mitlesen. Seine Mimik wurde sehr konzentriert, und sofort sah Billy den Grund. Zwei dunkle Stellen auf dem Monitor.

»Echt jetzt?«, entfuhr es ihr.

Dr. Dirks drehte die Auflösung auf Maximum. »Wir müssen stanzen, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist«, sagte er, und mit einem Mal war alles Scherzhafte, alles Unbeschwerte dieser Routineuntersuchung verflogen.

»Wenn Sie wollen, machen wir es gleich. Die Ergebnisse habe ich in zwei Tagen.« Er blickte auf den Ultraschallkopf statt in Billys Gesicht.

Billy starrte auf die zwei dunklen Punkte auf dem Bildschirm. Schützend legte sie ihre Hände auf die Brust. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war.

Sie blickte zum Doktor auf. »Was denken Sie wirklich?« Die Wahrheit war ihr immer noch am liebsten.

»Lassen Sie uns abwarten, bevor wir vom Schlimmsten ausgehen. Aber es ist möglich, dass der Krebs wieder da ist.«

Ihr Magen zog sich vor Angst zusammen. »Die gleiche Stelle wie damals in der anderen Brust, oder? Und wieder zwei Knoten, oder? Und sagten Sie damals nicht, dass ein Triple-Negativ-Tumor oft genetische Ursachen hat?« Billy flüsterte die Worte. Das Aussprechen machte es das üble Gefühl in ihrer Magengegend schlimmer. Dr. Dirks nickte stumm und wischte sich mit der Hand über die Augen, während er versuchte, sie aufmunternd anzulächeln.

»Ach, Doc. Scheiße. Schaffen wir das zusammen?«

Billy war auf der Stelle alles klar: Der Krebs war zurück. Sie wusste es.

Er nahm ihre Hände in seine, blickte sie nachdenklich an und nickte. »Natürlich. Wir haben es schon einmal gemeistert. Ich empfehle Ihnen einen Gentest. Ich erinnere mich, dass Sie es damals abgelehnt hatten. Nun ist die Medizin weiter. Es gibt neue Zystotika – falls notwendig.« Der letzte Satz verschwand im Nebel der Erinnerung an die erste Behandlung. Billy konnte sich gut daran erinnern, dass sie kurz vor dem Tod gestanden hatte. Wieso atme ich noch, wenn der Krebs wieder da ist?, dröhnte es in ihrem Schädel. So hatte sie sich den heutigen Tag nicht vorgestellt.

Innerlich taub streifte sich Billy ihre Kleidung über und ging wortlos aus dem Behandlungsraum. Draußen vor der Praxis krallte sie sich am Lenker fest und wollte nur noch weg. Weit weg. Zwar stand die Biopsie noch aus, aber sie würde nur eine Bestätigung für die Tortur sein, die nun ihren Lauf nehmen sollte.

Das kornblumenblaue Fahrrad hatte sie irgendwann von der Praxis vor ihre Haustür getragen, sie erinnerte sich nicht an die Fahrt. Taub und stumm ließ sie sich auf die Treppenstufen vor dem Mehrfamilienhaus fallen. Der Weg in die eigene Wohnung im Hochparterre, zu Ben, erschien ihr Lichtjahre weit entfernt.

Was sollte sie ihm sagen? Billy steckte den Kopf zwischen ihre Knie und drückte mit den Oberschenkeln gegen die Ohren. Die Stadtgeräusche wurden dumpf. So ließ sich die Welt kurz ausblenden, wenn sie die Zeit schon nicht anhalten, geschweige denn umdrehen konnte.

»Lieber Gott. Ich bin’s, Billy. Na, du weißt schon – die, die sich nur in absoluter Not meldet. Hast du mal eine Minute? Können wir da was machen?«

Die Stille zwischen ihren Knien und das innere Aufbäumen gegen diese neue Wahrheit waren Antwort genug für sie. Billy suchte verzweifelt nach ihrem Mut oder zumindest ihrem Trotzkopf, der Kraft der Zuversicht, dem gezwungenen Lächeln, um Zuversicht auszustrahlen – das machen Kranke für die Angehörigen –, nach ihrer Stärke, ihrer Haltung. Sie alle blitzten kurz in ihren Gedanken auf, um dann wieder zu erlöschen.

»Wie sage ich es ihm bloß? Ich will das nicht. Also bleibe ich hier sitzen und warte, bis es vorbei ist«, flüsterte sie dem Pflaster entgegen. Doch ihre Tränen erzählten bereits eine andere Geschichte, als sich der Abend über sie senkte und die Zeit gnadenlos voranschritt.

»Da bist du ja!« Bens Erleichterung riss Billy aus ihrer Trance.

»Was?« Sie sah zerstreut auf. Ein kalter Herbstwind streifte ihr Gesicht und ließ sie frösteln. Wann war es dunkel geworden?

Ben kniete sich vor sie auf den Boden, faltete seine 1,98 Meter wie eine Ziehharmonika zusammen und strich durch ihr langes, blondes Haar, das wie ein Cape über ihren Oberkörper fiel. Für ihn waren dies die weichsten und schönsten Haare, die er jemals berührt hatte. So wie ihre Haut. So wie sie. Sie war einfach seine Billy. »Sitzt du die ganze Zeit schon hier draußen?«

Billy nickte stumm. Aber was war schon Zeit?

Sie hob die Hand und legte sie an Bens Gesicht, seine warme Wange. Er küsste sanft ihre Handfläche und blickte ihr in die Augen. Die Tränen kamen von selbst, sie konnte sie nicht aufhalten

»Kannst du mich auch noch mit Glatze lieben?«, platzte es aus Billy heraus.

»Wie? Willst du einen neuen Look?« Ben strich sich unsicher über den Bart und schluckte schwer, seine braunen Augen beobachteten sie genau.

»So ähnlich.« Billy machte eine Pause. Sie wusste nicht, wie sie die nächsten Worte über die Lippen kriegen sollte.

Ben nahm sie in den Arm. »Was ist denn wirklich los?«

»Er ist wieder da«, flüsterte Billy in seinen Bart.

»Wer? Hitler?«, scherzte Ben, aber er hielt sie noch fester und sie spürte, dass er genau wusste, was los war. Doch er wollte es von ihr selbst hören.

»Nein. Der Krebs.« Puh. Die erste Hürde auf einem langen Lauf hatte Billy genommen.

»Ich weiß. Hitler wäre schlimmer. So müssen wir nur einen bekämpfen.« Ben löste die Umarmung und schaute Billy fest an. »Und ja. Ich werde dich mit Glatze noch mehr lieben. Ich lasse dich nie wieder los. Wir schaffen das.«

Irgendwie gelang ihr ein schwaches Lächeln. Er setzte sich zu ihren Füßen vor die Stufen, und sie verschränkte ihre Finger mit seinen. Die Sterne bewachten Billys Ängste. Bens Wärme gab ihr Zuversicht.

»Es ist so unfair. Wir kennen uns erst so kurz, und jetzt so was.« Billy fröstelte.

Vor zwei Jahren war Ben, fünf Jahre jünger als Billy, am Hamburger Flughafen buchstäblich in ihr Leben gestolpert. Beiden war am Flughafen etwas gestohlen worden. Als Ben sich hinter Billy am Ende der sehr langen Schlange vor der Flughafenpolizei einreihen wollte, fiel er über den Gehstock einer sich vorschiebenden, vornehm wirkenden alten Dame und direkt vor Billys Füße.

»Von Ihnen kann man direkt noch was in Sachen Vordrängeln lernen.« Billy grinste den braunhaarigen Fremden vor ihr an, hatte aber eigentlich die elegant gekleidete Dame gemeint.

»Also gut, Sie dürfen vor.« Billy streckte Ben ihre Hand entgegen. »Ich bin Billy.« Als er ihre Hand nahm und sie ihn hochzog, bemühte sie sich, ihn nicht anzustarren.

Später erzählte er ihr, dass das Erste, was Ben von ihr wahrgenommen hatte der Spruch auf ihrem rosafarbenen T-Shirt gewesen war – »der frühe Vogel kann mich mal« –, der sich in blauen Lettern neben einem zerzausten, müden Vogel über eine stramme Brust spannte. Etwas steif stellte der Mann sich vor – »Danke, Ben.« –, aber sie merkte, dass er den Blick ebenso wenig von ihr abwenden konnte wie sie von ihm.

Während sich die dunkelblau kostümierte Dame mit ihrem Gehstock den Weg bis zum Kopf der Schlange er-gaunert hatte, vertrieben Ben und Billy sich die Wartezeit mit flapsigen Sprüchen und neugierigen Blicken. Noch am selben Tag wurden sie ein Paar.

Ben saß im Schneidersitz auf dem kalt-feuchten Pflaster. »Drinnen warten Kerzen, Rosen, Wein und John Legend auf dich. Aber danach ist dir nicht, oder?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Macht nichts. Kann ich verstehen.« Dabei fingerte er in seiner Hosentasche herum und setzte sich umständlich vor Billy. »Hier ist genauso gut: kalt, windig, feucht. Der Rest, wie Kerzen, Heizung und so, wird eh überbewertet.«

Billy grinste. »Genau das liebe ich so an dir.«

»Echt? Mehr muss ich nicht machen?«

»Nee. Du bist perfekt!« Sie grinste. Draußen vor der Wohnungstür schien die schreckliche Realität noch erträglich.

»Also. Billy Bonbon. Dann eben hier draußen.« Er kniete sich vor sie. »Krebs ist nicht so schlimm wie Hitler, und eine Glatze ist voll sexy und trendy. Da mache ich sofort mit. Deshalb lasse ich mich auch nicht von meinem heutigen Plan abbringen. Darf ich dich heiraten? Jetzt?« Ben wischte sich leicht nervös durch den Bart, aber sah ihr fest in die Augen. »Eigentlich sollte jetzt John Legend den Background machen. So richtig kitschig. Du weißt schon. Unser Song. Aber na gut. Dann sag ich es mit meinen Worten: Du bist meine Bestimmung. Ich werde dich auch noch genauso lieben, wenn wir alt und schrumpelig sind.«

Billy war sprachlos. Nach einer Unendlichkeit reagierte ihr Bewusstsein endlich, als Ben ihr etwas ungeschickt den Ring auf den Finger steckte.

Leise fing sie an, den Legend-Song zu singen: »I’ll give my all to you. You’re my end and my beginning. Even when I lose I’m winning.« Billy sang sich schon, solange sie denken konnte, durch sämtliche Lebenslagen. Sie erwiderte Bens Lächeln und sagte: »Ja. Welche Zeit uns auch immer bleiben wird.«

Ben zog sie hoch, hielt sie fest. Jetzt freute Billy sich doch auf die Wohnung, als sie lächelnd die Tür aufschloss, und dass Ben ihr Weggefährte auf dieser beschissenen Reise war – das war jeden Kampf gegen den Krebs wert.

*****

Sie wirft ihr nasses Handtuch in Missys Kofferraum und knallt den Deckel zu. Schluss mit der Vergangenheit. Langsam geht sie um das Auto herum und sammelt ihre Kippenstummel ein. Statt Google Maps neu zu starten, kramt sie eine alte Schleswig-Holstein-Karte aus dem Handschuhfach. Nach mehrfachem Drehen der Straßenkarte findet sie ihre Position und den Weg zum Schloss.

»Schau, Missy, wir sind nur zwei Kilometer vom Schloss entfernt. Da wir die ›Eincheckzeiten‹« – dabei malt sie Anführungszeiten in die Luft – »sowieso verpasst haben, müssen wir uns nicht mehr so sehr beeilen.«

Eigentlich ist es nicht Billys Art, viel zu spät zu kommen, aber plötzlich erscheinen ihr zwei Kilometer sehr weit. Der Weg zum Strand und das eisige Bad haben sie hundemüde gemacht. Erschöpft legt sie ihren Kopf an die Kopfstütze und zieht die Jacke enger um den Körper. »Meine Knochen tun weh und ich fühle mich wie achtzig«, nuschelt Billy vor sich hin.

Die Spannung der neuen großen OP-Narben bringt ihren halben Oberkörper zum Brennen. Sie hatte die Wundfläche nach der Mastektomie vor sechs Wochen errechnet. Es ist knapp ein halber Quadratmeter – Heilungsdauer ein bis drei Jahre, also zwölf bis sechsunddreißig Monate oder zweiundfünfzig bis hundertsechsundsechzig Wochen oder dreihundertfünfundsechzig bis zu über tausend Tage. Es ist nur logisch, dass es sich nach sechs Wochen immer noch anfühlt wie Hackfleisch in einer zu engen Wurstpelle.

Billy blickt an sich herunter und sieht, dass sich ein Implantat mal wieder leicht verschoben hat.

»Ach du Scheiße. Jetzt sieht es ja aus wie ein verunglückter Mettigel.« Sie rückt es zurecht, bis es stimmig aussieht – fühlen kann sie nichts mehr in der Region, zu viele Nerven wurden bei der OP durchtrennt.

»Gibt es so etwas wie Phantomfantasien? Ähnlich wie Phantomschmerz?«, denkt sie laut. Sie vermisst ihre eigenen Brüste und deren erotisches Dasein: »Da kann ein strammer Mettigel einfach nicht mithalten. Es nützt ja nix. Mit doppelt X.«

Billy startet den Wagen und fährt schwungvoll mit Staubwolke zur Straße. Das macht sie immer, wenn sie die Erschöpfungserscheinungen der Krebstherapie einholen. Nein. Für Billy sind es keine »Erscheinungen«, sondern eher ein langwährender Zustand. Um sich abzulenken, quatscht sie weiter. »Ich verstehe nicht, warum Heidi Klum sich freiwillig große Hans-und-Franz-Titten hat machen lassen. Wer hängt schon freiwillig die Erregbarkeit dieser erogenen Zone an den Nagel?«

Sie tritt das Gaspedal durch und sieht in der Ferne den Turm des Schlosses Schönbye. Sie fährt auf den Parkplatz, der für Patienten reserviert ist.

2. Kapitel

Wie ein englischer Lord vor seinem Herrenhaus sitzt Ludwig Helmut Schmidt vor der Rehaklinik für Onkologie, Schloss Schönbye. Das braun karierte Hemd mit entsprechender Wollweste, Bundfaltenhose und passender Golfmütze – aus dem Online-Katalog des British Shops – runden diese selbstgewählte Rolle des Deutschlehrers ab, der auf seinen beruflichen Titel, Herr Oberstudienrat Schmidt, Wert legt und besteht. Genau wie auf das Verwenden seiner zwei Vornamen. Mit der linken Hand streicht er sich über seine frisch gestutzten, schütteren Haare und atmet tief aus, als er sich mit dem Rücken an die Parkbank lehnt. Die gewünschte Entspannung tritt jedoch nicht ein.

Unruhig scannen seine Augen die Leute, die scharenweise ihr schweres Gepäck den geschwungenen Weg gen Schlosseingang zerren. Heute ist Anreisetag. Er weiß selbst nicht, wonach er sucht. Es ist eine liebgewonnene Gewohnheit beim Alleinreisen geworden.

Ludwig Helmut gehört ebenfalls zu den Neuen. Doch im Gegensatz zu den in der Nachmittagssonne ihren Ballast schleppenden Neuankömmlingen ist er als pünktlicher Mensch, der sich an Ankunftsanweisungen hält, schon seit mehreren Stunden dort.

Über so viel Unvermögen schüttelt er den Kopf. Warum verstanden die Leute nicht, dass eine Gesellschaft nur unzulänglich funktioniert, wenn jeder seine eigenen Regeln macht?

Nach dreißig Jahren im Schuldienst weiß er, dass Ordnung und Disziplin das Gelingen im Klassenzimmer bestimmen. Manchmal trauert er seinem Altachtundsechziger-Junglehrerdasein etwas verbittert hinterher, als er bei Versammlungen noch Freddy gerufen wurde, weil er die Schlager von Freddy Quinn am besten gab.

Zum Zeitvertreib widmet er sich wieder der Beobachtung der Ankommenden. Er schaltet den ruhigen Jazz, der aus seinen Bluetooth-Lautsprechern von Bose klingt (auf Qualität legt er einfach Wert), per Handy auf ein Minimum, sodass er Gesprächsfetzen besser hört. So will er gedankliche Steckbriefe über die anderen Neuen anfertigen.

»Boah – sieht ja voll alt aus!«

Bei dem Wort »alt« zuckt Ludwig Helmut zusammen. Er fühlt sich von der rothaarigen Frau, die ihren Koffer an ihm vorbeizieht, angesprochen. Die Verletzung seiner Eitelkeit treibt ihm unbewusst die Schamröte ins Gesicht. Ludwig Helmut atmet erleichtert auf, als er sieht, dass die grell gekleidete Frau auf das Schloss zeigt und nicht auf ihn.

Neben ihr steht eine zweite Frau, etwas jünger und offensichtlich mit Migrationshintergrund, und tippt eine Zahlenreihe in die Luft: »Ich zähle zwölf Fenster pro Seite neben dem Backsteinturm mit dem grünen Kupferdach. Ob unsere Zimmer im Schloss sind? Dann wünsche ich mir das Turmzimmer. In so was wollte ich schon immer mal wohnen. Was denkst du, Uta?«

»Meinste, du kannst dir dat aussuchen, Ayşe? Nach welchem Traum lebst du denn? Ich glob, das ist eher für die Reichen. Als AOK-Patient gehst du nach dem Kerker mit Bett aus Stroh«, kontert die grell gekleidete Uta. Ludwig Helmut sieht ihr den Verschleiß durch Jahrzehnte lange körperliche Arbeit an: Ihr desillusionierter Ausdruck, der krumme Rücken und Übergewicht durch schlechte Ernährung. Ein erbitterter Zug um ihren Mund verrät, dass sie sich vom Leben betrogen fühlt.

»Wir dürfen wahrscheinlich och nur in die zweite Reihe von die Strandkörbe sitzen.« Sie zeigt auf die Reihen der weiß-blauen Sitzgelegenheiten, die die großzügige Uferwiese vor dem kleinen See mit Fontäne säumen.

Wieder fühlt sich Ludwig Helmut ertappt und bekommt neben Sodbrennen jetzt auch noch einen Satz heißer Ohren. Sein verstaubtes sozialdemokratisches Ich schämt sich für sein luxuriöses Apartment im Schloss, welches ihm als Privatpatient zusteht. Die Kassenpatienten wohnen in einem Zweckbau der 1960er Jahre hinter dem Schloss.

»Ayşe. Ich glaub, ich krieg ’n Kind! Ein echtes Schloss. Geil!« Uta lässt ihren billig aussehenden Rollkoffer los, der ein paar Meter den Weg zurückrollt. Ludwig Helmut schmunzelt in sich hinein, sagt aber nichts. Er schätzt Uta auf Mitte fünfzig.

»Jau! Voll krass!« Ayşe, die wie Mitte dreißig aussieht, bleibt stehen und stemmt ihre Hände in die zarten Hüften. An den gepflegten, etwas trockenen Händen mit kurz gehaltenen Fingernägeln erkennt Ludwig Helmut, dass Ayşe vermutlich im Gesundheitssektor tätig ist.

»Ich werde jetzt Schlossdame!« Ayşe lacht ihre neue Parkplatzbekanntschaft Uta an und umarmt das Schloss aus rotem Backstein mit dem imposanten Turm vor ihr.

Ludwig Helmut denkt bei sich, dass die Kategorie »Dame« auf die beiden Frauen und deren Sprachgebrauch nicht so recht zutrifft. Die kulturelle Durchmischung des Landes durch die Zuwanderung stört ihn nicht – die Verrohung seiner Muttersprache durch diese globalen Wanderströme hingegen schon.

Er weiß aus eigener Erfahrung, dass man seine Heimat nur schweren Herzens verlässt. Deshalb ist er ein alteingesessener Bremer geblieben.

Uta kneift die Augen zusammen, zieht die Stirn in Falten und mustert Ayşe kritisch: »Aber nicht mit so einem radikalen Ganzkörperschleier, oder? Auf so was hab ich keine Böcke. Dann geh zu Hause!« Ihr drohender Zeigefinger unterstreicht die ferne Richtung, aus der sie meint, dass Ayşe ursprünglich kommt. Ludwig Helmut ist fasziniert, wie diese rotgefärbte Assitante statt nach Osten sehr dramatisch in nördliche Richtung rudert. Trotzdem kann er ihr die falsche Präposition nicht verzeihen.