Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

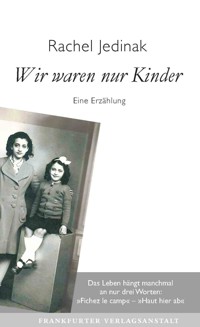

Rachel Jedinak, geboren im April 1934, überlebte die größte Massenverhaftung der Juden in Paris, die als »Razzia vom Vélodrome d'Hiver« in die Geschichte einging. Die Massenverhaftungen vom 16. und 17. Juli 1942 gelten als eine der symbolträchtigsten Szenen der französischen Kollaboration. Während dieser beiden Tage verhaftete die französische Polizei nach vorheriger Absprache mit der deutschen Besatzungsmacht 13 152 in Paris lebende Juden. Als am 15. Juli 1942 Gerüchte über eine bevorstehende antisemitische Razzia aufkamen, versteckte Chana Psankiewicz ihre beiden Töchter bei ihren Großeltern. Von der Concierge denunziert, werden sie von der Polizei abgeholt und schließlich mit ihrer Familie zu einer Sammelstelle für Juden gebracht. Mit Hilfe der Mutter gelingt es den beiden Mädchen, durch einen Notausgang zu entkommen. Ihre Mutter wird im Gefangenenlager Drancy interniert, wo Rachel sie noch einmal mit einem Fernglas aus der Ferne sehen kann, bevor sie, wie auch der Vater und Rachels Nachbarn, Cousinen und Klassenkameraden in die Vernichtungslager deportiert werden. In ihrem zarten und feinfühligen autobiographischen Bericht erzählt die Zeitzeugin Rachel Jedinak von dem Grauen der Verfolgung dieser Tage, aber auch von den glücklichen Kinderspielen auf den Bürgersteigen und den sehnsuchtsvollen Blicken auf nichtjüdische Klassenkameraden, die im öffentlichen Park spielen durften. Sie erzählt von den Verfolgungen, von den eingesperrten Kindern, die in der Bellevilloise vor Hitze schreien, und ihrer dramatischen Flucht. Rachel Jedinak erzählt uns das alles in ruhigem Ton, in der universellsten aller Sprachen: der Sprache der Kinder.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 95

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rachel Jedinak, geboren im April 1934, überlebte die erste Massenverhaftung der Juden in Paris, die als »Razzia vom Vélodrome d’Hiver« in die Geschichte einging.

Die Massenverhaftungen vom 16. und 17. Juli 1942 gelten als eine der symbolträchtigsten Szenen der französischen Kollaboration. Während dieser beiden Tage verhaftete die französische Polizei nach vorheriger Absprache mit der deutschen Besatzungsmacht 13 152 in Paris lebende Juden. Als am 15. Juli 1942 Gerüchte über eine bevorstehende antisemitische Razzia aufkamen, versteckte Chana Psankiewicz ihre beiden Töchter bei ihren Großeltern. Von der Concierge denunziert, werden sie von der Polizei abgeholt und schließlich mit ihrer Familie zu einer Sammelstelle für Juden gebracht. Mit Hilfe der Mutter gelingt es den beiden Mädchen, durch einen Notausgang zu entkommen. Ihre Mutter wird im Gefangenenlager Drancy interniert, wo Rachel sie noch einmal mit einem Fernglas aus der Ferne sehen kann, bevor sie, wie auch der Vater und Rachels Nachbarn, Cousinen und Klassenkameraden in die Vernichtungslager deportiert werden.

In ihrem zarten und feinfühligen autobiographischen Bericht erzählt die Zeitzeugin Rachel Jedinak von dem Grauen der Verfolgung dieser Tage, aber auch von den glücklichen Kinderspielen auf den Bürgersteigen und den sehnsuchtsvollen Blicken auf nichtjüdische Klassenkameraden, die im öffentlichen Park spielen durften. Sie erzählt von den Verfolgungen, von den eingesperrten Kindern, die in der Bellevilloise vor Hitze schreien, und ihrer dramatischen Flucht. Rachel Jedinak erzählt uns das alles in ruhigem Ton, in der universellsten aller Sprachen: der Sprache der Kinder.

Rachel Jedinak

Wir waren nur Kinder

Ein Leben, um es zu leben, ein Leben, um sich zu erinnern

Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Rebecca Lyson

Inhalt

16. Juli 2011

1 – Juni 1939

2 – Kinder leben in ihrer eigenen Welt …

3 – An manchen Sommerabenden …

4 – Nach dem Krieg habe ich …

5 – Papa heißt auf Jiddisch Tate …

6 – Das Leben lässt sich manchmal …

7 – Jede Existenz birgt eine …

8 – Sehr lange Zeit habe ich …

9 – Nach dem Krieg erfuhr ich …

10 – Als die Gedenktafeln …

11 – Seit inzwischen über zwanzig Jahren …

12 – In Erinnerung an die Schüler …

Epilog

Danksagung

Nachwort der Übersetzerin

Vertiefende Literatur

Meinen Kindern und meinen Enkelkindern

Das Leben hängt manchmal an nur drei Worten»Fichez le camp« – »Haut hier ab«

16. Juli 2011. Noch ist es nicht Mittag. Unter meinem Regenschirm schaue ich der Gruppe nach, die sich entfernt. Hinter mir auf dem Trottoir der Rue Boyer spielen ein paar Kinder. Es regnet, aber sie machen sich einen Spaß daraus.

Ich beobachte sie einen Moment. Ich höre ihnen zu. Sie sprechen auf eine Weise, die nur sie verstehen können. Ohne dass ich mir dessen bewusstwerde, zeichnet sich ein Lächeln auf mein Gesicht. Vor neunundsechzig Jahren war ich ungefähr in ihrem Alter und auch ein Kind dieses Viertels. Dieses Teils des zwanzigsten Arrondissements, der sich zwischen dem Père Lachaise und dem Parc de Belleville erstreckt, hinter der Kirche, das war unser Königreich.

Einer der kleinen Jungen schaut mich an und lächelt zurück, so, wie es sich einer alten Dame gegenüber schickt. Dann, ohne sich von meinen gerührten Augen aufhalten zu lassen, wendet er sich fröhlich wieder seinem Spiel zu.

Ich wende mich dem Gebäude hinter mir zu. An der Fassade rechts erkenne ich Sichel und Hammer wieder. Sie waren schon dort, als ich noch keine acht Jahre alt und die Bellevilloise eine Arbeitergenossenschaft war.

Am Eingang komme ich an der Gedenktafel vorbei, für deren Anbringung ich gemeinsam mit dem Tlemcen-Komitee so sehr gekämpft habe. Sie erinnert an die jüdischen Frauen, Männer und Kinder, die hier nach den Massenverhaftungen von 1942 eingesperrt waren, unter ihnen auch meine Mutter.

Ich nähere mich den Türen. An den Scheiben kleben Dutzende Plakate aller Couleur. Die Bellevilloise ist mittlerweile ein Ort für Festivitäten, hier finden Rockkonzerte statt, es werden Debatten organisiert.

Ich achte auf meine Schritte, um nicht auf dem Trottoir auszurutschen, und setze meinen Weg fort. Den Regenschirm schützend über meinen Kopf haltend, schlendere ich langsam an dem Gebäude entlang. Ich bemerke auf der linken Seite einen kleinen Innenhof. Ich halte für einen Moment inne; er kommt mir bekannt vor. Die Mauern, die Straße, die Farbe des Himmels, der sich plötzlich aufhellt. Die Details haben sich verändert, ja, aber der Rahmen ist immer noch derselbe.

Es ist wie eine Tür, die sich den Erinnerungen öffnet. Bilder strömen auf mich ein: meine Mutter, die Schreie, das Geheul der Kinder, die unerträgliche Hitze jenes Julitages.

Ich meine, etwas hinten im Hof zu erkennen. Es ist eine zartgliedrige Gestalt, ganz allein. Sie trägt ein Sommerkleid, hatte keine Zeit, sich die Haare zu kämmen. Es ist ein kleines Mädchen aus einer anderen Zeit. Behutsam nähere mich ihr und nehme sie an der Hand. Sie greift nach ihr, als hätte sie schon immer darauf gewartet.

Ich musste hierher zurückkehren, um sie abzuholen und ihre Geschichte zu erzählen.

1

Juni 1939. Mit einem schmollenden Mädchengesicht stehe ich im Treppenhaus. Ich warte auf meine Mutter, die sich zurechtmacht, um mich in die Vorschule zu bringen.

Louise, meine ältere Schwester, ist schon aus dem Haus gegangen.

Ich aber will nicht. Die Sommerferien stehen vor der Tür, doch das hilft nicht. Ich will nicht in die Vorschule gehen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich die grauen Wände, von denen die Farbe abblättert, die schwarzen Schürzen der Mitschülerinnen wie eine Schar von Raben. Und der Geruch in den Gängen dreht mir den Magen um.

Eigentlich war ich ein eher braves Mädchen. Aber an jenen Vorschultagen konnte ich meine Launen nicht bändigen, und jeden Morgen wiederholte sich die gleiche Szene. Meine so geduldige Maman musste mich regelrecht zur Schule schleppen, wie einen zu schweren Wäschesack. Während sie meinen rechten Arm schnappte, wand ich mich in alle Richtungen. »Nein!«, schrie ich. »Ich will zurück nach Hause!«

Bei diesem Spiel gewann immer meine Mutter. Wir machten uns auf den Weg, und die Verkäufer der Rue des Cendriers schauten uns amüsiert nach.

Mit welcher Strategie könnte ich es heute versuchen? Mein Kopf ist auf das Treppengeländer gestützt, meine Hände und meine Stirn gegen die Gitterstäbe gepresst. Ich suche nach der zündenden Idee: Vortäuschen, dass ich krank sei? Erzählen, dass ich mir beim Runtergehen der Treppe den Knöchel verstaucht habe? Auf einmal öffnet sich oben die Wohnungstür. Es ist Maman. Jetzt muss es schnell gehen. Und wenn ich meinen Kopf einfach zwischen die Eisenstäbe stecke? Ihre Schritte kommen näher, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss ein bisschen drücken, aber mein Kopf passt durch.

»Komm mein Schatz, wir gehen!« Meine Mutter sprach Jiddisch mit uns. Mein Vater auch. Obwohl wir alle vier Französisch beherrschten, sprachen wir Jiddisch miteinander.

»Hör mit deinen Dummheiten auf! Komm da raus und lass uns gehen!« Maman wird ungeduldig. Ohne weiter zu zögern, greift sie meinen Arm und zieht. Aber es ist mir unmöglich aufzustehen. Es liegt nicht an meinem Gewicht, es ist mein Kopf. Er scheint wie von Zauberhand größer geworden zu sein und steckt zwischen den Stäben des Geländers fest.

Es brauchte Zeit und viel Geduld. Maman, zu Tode besorgt, hat den Nachbarn gerufen, der die Concierge gerufen hat, die wiederum den Eisenwarenhändler verständigte. Ein paar Stunden, Schreie und Liebkosungen später war ich in der Schule, ohne dass es diesmal nötig gewesen war, mich am Arm zu ziehen.

*

Mit zweieinhalb Jahren kam ich in den Kindergarten von Cendriers, im Jahre 1936. Damals meldete man die Kinder dort an, sobald sie keine Windeln mehr brauchten. Zu meinem großen Bedauern war das bei mir schon recht früh der Fall. Dennoch, trotz meines Theaters, haben meine Eltern niemals nachgegeben, und ich habe keinen einzigen Schultag verpasst. Für sie gab es nichts Wichtigeres als den Kindergarten.

Wir lebten in einer Zweizimmerwohnung in der Rue Duris. Unsere Wohnung war spärlich möbliert, aber wir fühlten uns dort wohl. Ich schlief mit meiner Schwester in einem Zimmer, wir wärmten uns gegenseitig, meine Mutter kochte duftende Mahlzeiten, und mein Vater deckte uns abends zu. Wir waren zusammen, und das genügte uns.

Ich liebte meine Eltern innig. Ich liebte es, dass sie mit mir Jiddisch sprachen, dass sie mir Lieder aus Warschau vorsangen, dass sie mich von morgens bis abends mit ihrer Zärtlichkeit umfingen. Jeden Abend, wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, rief meine Mutter: »Er ist da!« Ich rannte sofort zum Fenster, und sobald ich seine kantige Silhouette im Hof erblickte, stürmte ich die Treppe hinunter, um mich ihm in die Arme zu werfen.

Wenn ich an diese Wohnung zurückdenke, ist das noch immer mein Zuhause. Ein Haus, verloren in den Tiefen der Erinnerung, wie eine kleine Schachtel, die man ganz hinten im Schrank wiederfindet und deren Inhalt noch unberührt ist.

Unsere ganze Familiengeschichte bestand aus Liebe und Erzählungen davon. Maman hieß Chana. Sie kam aus einer kinderreichen Warschauer Familie, und Anfang der 1920er-Jahre verschlug es sie nach Frankreich. Eigentlich war sie nur auf der Durchreise. Ihre Eltern waren aus Polen nach New York geflohen, meine Mutter und ihre Schwester sollten nachkommen. Aber meine Tante Ruchka lernte meinen Onkel kennen. Und Chana lernte Abram kennen, meinen Vater. Sie sind der Liebe wegen in Paris geblieben, und wir sind aus dieser Liebe entsprungen.

Als kleines Mädchen wusste ich nur, dass sie jüdisch waren und dass man das in Polen, dem Land, aus dem sie kamen, besser nicht war. Erst viel später sollte ich erfahren, dass meine Eltern bereits Unvorstellbares durchgestanden hatten, um überhaupt bis hierher zu kommen.

Im Jahr 1917, er war gerade einmal 16 Jahre alt, arbeitete mein Vater als Getränkeverkäufer. Er zog mit einem Wagen durch Warschau, auf dem er für ein paar Münzen Limonade und Bier transportierte. Eines Tages wurde er von der polnischen Armee abgeholt, ohne dass er oder seine Familie gewarnt oder davon in Kenntnis gesetzt worden waren. Er wurde gezwungen, seine Karre mit all seinen Sachen auf der Straße stehen zu lassen und unverzüglich den Soldaten zu folgen. Monatelang wussten meine Großeltern weder, wo er sich befand, noch ob er überhaupt noch lebte.

Während dieser Zeit litt mein Vater Höllenqualen. Man hatte ihn an die eisigsten Fronten verfrachtet, mit kaum Kleidung, um sich warmzuhalten. Eines Tages entschloss er sich zu fliehen. Er kroch nächtelang durch Wald, Wiesen und Schnee. Als er schließlich nach Hause kam, so erzählte man mir, mussten seine Stiefel mit Rasierklingen aufgeschnitten werden; seine Beine waren eine einzige Wunde und seine Haut löste sich ab.

Im Jahr 1939 wusste ich von all dem nichts. In meinem eigenen kleinen Königreich in Ménilmontant gab es keinen Raum für Traurigkeit.

*

Es sind Sommerferien. Wir stehen alle im Kreis um Manu, den Sohn eines spanischen Republikaners. Er hält eine mit Milch gefüllte Blechkanne in der Hand. Dann gibt er uns zu verstehen, dass wir uns ein Stück entfernen sollen, um plötzlich mit seinen Armen in großen Kreisen zu schwingen. Es ist magisch: Er verschüttet keine Milch.

Vor unseren verblüfften Blicken fordert er jeden von uns auf, es ihm nachzumachen. Alle schaffen es mühelos, und als ich an der Reihe bin, ist die Kanne noch voll. Ich trete in die Mitte des Kreises, konzentriere mich und hebe mit Schwung den Arm. Noch ehe ich aufschreien kann, leert sich die Kanne über mir aus und durchnässt alle meine Kleider.