Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

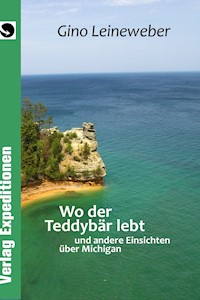

Unerwarteten Einsichten über Michigan: Ein Ort darf sich wegen einer schlafenden Bärin "schönster Platz Amerikas" nennen. Eine Bisamratte hilft bei der Erschaffung der Welt. Verkrüppelte Bäume entpuppen sich als Wegmarkierungen. Eine Strafe für Unerlaubtes Fischen erweist sich als Bumerang. Die Weißkopfadler sind zurück und erfüllen eine Prophezeiung. Dies und vieles anderes hat sich dem Autor auf seinen vielen Reisen erschlossen, die er durch das Land der Großen Seen machte. Beispielsweise auch wie Detroit die Pleite überwunden hat, warum die größten Bäume geklont werden, eine Schneeeule nach einem griechischen Philosophen benannt wurde und dass "Watch for Falling Rock" kein Warnzeichen für Steinschlag, sondern eine Suchmeldung ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gino Leineweber

Wo der Teddybär lebt

und andere Einsichten über Michigan

Verlag Expeditionen

Für Dalia

Inhalt

Vorwort

Lakes State

Sleeping Bear Dunes

Hank

Horton Bay

Big Two Hearted River

Grand Marais

Pictured Rocks

Impressum

Vorwort

Michigan zu sehen hatte ich schon lange vor. Als ich entdeckte, dass Ernest Hemingway dort seine Kindheit und Jugend verbracht hatte, fragte ich mich warum mir das entgangen war.

Als ich dann die Orte besuchte, an denen er gelebt hatte, inspirierte mich das dazu, eine Teilbiografie über ihn zu schreiben.

Während meiner Recherchen habe mich in die Landschaften, besonders die im Norden von Michigan verliebt. Vieles empfand ich als einmalig und schrieb ein Buch darüber. Es wurde im Jahre 2014 veröffentlicht.

Ich habe in Michigan Freunde gefunden und halte mich seitdem häufiger dort auf. Einiges von dem, was ich im Buch von 2014 beschrieben habe, hat sich geändert. Außerdem habe ich Neues entdeckt.

Das Buch entsprach somit nicht mehr dem Michigan wie ich es kenne. Es hat mich sehr erleichtert, dass der Verlag Expeditionen mir die Möglichkeit gegeben hat, es zu aktualisieren und ich bin sehr dankbar dafür.

Gino Leineweber

Februar 2020

Lakes State

John Maynard fehlt. Ich blicke über den Lake Erie. Jemand wie ich, der schon früh die Literatur entdeckt hat, muss an Fontanes Ballade denken, wenn er das erste Mal in seinem Leben am Ufer dieses Sees steht. Nicht nur er, der See, oder die Schwalbe, die über ihn fliegt oder die Städte Buffalo und Detroit sind in diesem Augenblick präsent, sondern auch John Maynard, der Steuermann, der am Ende fehlt. Das alles ist in meinem Kopf und wird es immer bleiben.

Erie, was für ein Wort! Als Kind faszinierten mich fremde Namen und machten mich neugierig auf die Welt. Ihren Zauber entfalteten sie für mich, weil ich ihnen literarisch auf die Spur kam. Das Wort Erie überstrahlte damals alles für mich. Unvergesslich und nicht zu überbieten in seiner poetischen Dramatik ist der Satz: „Die Schwalbe fliegt über den Eriesee.“

Schwalbe ist der Name des Schiffes, das über den kleinsten der fünf Großen Seen Nordamerikas „flog“. Der größte, der Lake Superior, zugleich der größte Süßwassersee der Erde, ist so gewaltig, dass die Wasser der vier anderen Seen nicht ausreichen würden, ihn zu füllen.

Die Namen dieser Seen, bis auf den des Lake Superior, der auch Oberer See genannt wird, haben mit den Ureinwohnern Nordamerikas zu tun. Erie und Huron bezeichnen verschieden Stämme, Ontario ist der Sprache der Irokesen entnommen und bedeutet Schöner See. Michigan oder mishigami, wie die Ojibwa den See nennen, bedeutet Großes Wasser. Mit Ausnahme des Lake Ontario haben alle Seen ein Ufer, das an den Staat Michigan grenzt, der deshalb auch Great Lakes State genannt wird.

John Maynard hat einst das Fährschiff namens Schwalbe in höchster Not auf dem Weg von Detroit nach Buffalo auf den Strand gesetzt:

Das Schiff geborsten. Das Feuer verschwelt.

Gerettet alle. Nur einer fehlt.

Im Jahr 1886 schreibt Theodor Fontane die Ballade über eine Heldentat aus dem Jahre 1841. Der Kapitän der Schwalbe sagt bei der Anhörung vor der Untersuchungskommission über seinen Steuermann: „Ich glaube, Maynard blieb am Steuer bis er verbrannte; er war immer schon unbeugsam, und ließ sich nichts befehlen.“

Schiffsunfälle auf den Großen Seen waren keine Seltenheit. Herman Melville vergleicht sie in seinem 1851 erschienenen Roman Moby Dick mit den Ozeanen:

Denn unsere gewaltigen ineinander gehenden Süßwasserseen – Erie, Ontario, Huron, Superior und Michigan besitzen eine ozeanische Ausdehnung, mit vielen der edelsten Eigenschaften der Ozeane... Sie spiegeln die steinernen Straßen von Buffalo und Cleveland so gut wie Winnebagos Dörfer, sie tragen gleichermaßen das Vollschiff der Handelsherren wie die bewaffneten Kreuzer der Regierung, Dampfer und Kanus aus Birkenrinde. Stürme fegen über sie dahin und Böen. Sie sind so grauenvoll wie das Meer, das salzige Wogen peitscht. Sie wissen, Schiffe untergehen zu lassen. Obgleich im Binnenland, haben sie, mit verzweifelten Besatzungen, manch mitternächtliches Schiff ertränkt.

Im selben Jahr, als Fontane die Ballade schreibt, kommt ein anderer Seemann auf dem Lake Erie ums Leben. Sein Tod, der in einer Reihe nahezu unzähliger Tragödien auf den Großen Seen steht, führte dazu, dass eine Versicherung für Seeleute gegründet wurde, die International Shipmasters’ Association.

Das erfahre ich von Henry, den ich an der Forty Mile Point Light Station treffe, einem Leuchtturm am Lake Huron. Dort hat die Gesellschaft der Seeleute ein altes Rettungsboot sowie die Brücke der abgewrackten SS Calcite als Denkmal ausgestellt. 1912 in Detroit gebaut, wurde sie 50 Jahre später in Connecticut, Ohio, verschrottet. Ihren Namen erhielt sie vom Hauptbestandteil des Kalksteins Kalzit (Calcite), den sie zu den großen Stahlwerken der Städte im Süden der Großen Seen schleppte, nach Detroit, Cleveland und Chicago.

Henry, ein großen schlanker Kerl älteren Jahrgangs, hält als Guest Keeper die Museumsbrücke besetzt. Er verbringt dort sein Rentnerdasein und erzählt den Besuchern, im Wechsel mit anderen freiwilligen Helfern des Museums, vom Schiff, der Schifffahrt und der Shipmasters’ Association. Er ist vom Alter etwas gebeugt, ganz marineblau in Jeans und Sweetshirt gekleidet und trägt eine Schirmmütze mit dem Aufdruck Duck Unlimited, einer gemeinnützigen Umweltschutzorganisation.

Seine rechte Hand ruht auf dem wertvollen Holz des Steuerrads. Hinter seiner getönten Brille schaut er freundlich in die Welt, die für ihn das stimmig renovierte Führerhaus ist. Viel Holz wurde für die Einrichtung verarbeitet. Zwischen den Fenstern, die den Blick auf den Lake Huron freigeben, hängt eine alte Kapitänsuniform. Alle Einrichtungen des Führerhauses sind noch vorhanden. Auch der formschöne Kompass aus Kupfer.

Mein Gespräch mit Henry in diesem historischen Ambiente entführt mich in die Welt des alten Frachtschiffs. Henry spricht von den alten Zeiten auf den Großen Seen und darüber, dass die Schifffahrt auf ihnen heute keine Rolle mehr spielt. Selbst Fährschiffe, wie einst die Schwalbe, fehlen weitgehend. Dazu hat der Staat Michigan selbst beigetragen, indem er Henry Ford und seinen Kollegen ermöglichte im Süden, in Detroit, die größte Autoindustrie der Welt aufzubauen. Dort wurden Automobile besser und billiger hergestellt, als jemals zuvor. Dort wurde die Schnelligkeit des Seins entwickelt.

Die Schiffe konnten nicht mithalten und den Eisenbahnen erging es nicht besser. Während der Süden im Industrieboom anschwoll, verfiel der Norden in einen Dornröschenschlaf. Aber etwas blieb erhalten: die Wasserflächen und die bezaubernde Landschaft. Mit der Zeit kamen die Stadtbewohner, um dem Trubel zu entgehen. Wie Prinzen im Märchen verliebten sie sich in das schlafende Dornröschen, küssten es wach und blieben ihm treu.

Die einmalige Naturvielfalt wurde das bevorzugte Rückzugsgebiet der Städter aus der Betriebsamkeit. Aber statt per Schiff oder Bahn kamen sie nun mit dem Automobil. Wer heutzutage von Chicago in den Norden Michigans in sein Cottage fahren möchte, kann zwar noch zwei Fährverbindungen quer über den Michigan See nutzen, aber der reizvolle Weg dauert länger, als mit dem Auto zu fahren und, auch wenn Henry es nostalgisch beklagt, es ist einfacher geworden. Anfangs sah es allerdings nicht danach aus, wie die Reiseschilderung einer Familie auf dem Weg von Chicago in den Norden Michigans aus dem Jahre 1917 zeigt:

Die Fahrt dauerte fünf Tage, übernachtet wurde in Zelten. Zu essen gab es frisch geangelten Fisch. Die Straßen waren grauenhaft. Die Fahrt ein einziges Abenteuer. Durch Umleitungen mussten wir 100 Meilen mehr fahren als die geplanten 487. Wir hatten eine Schaufel dabei, um das Auto wieder flott zu kriegen, wenn es auf den holprigen Straßen stecken blieb. Besonders schwierig war der letzte Teil, von Traverse City nach Walloon Lake, eine Strecke von 31 Meilen. Es gab nur Sandwege, auf denen höchstens eine Durchschnittsgeschwindigkeit von acht Meilen möglich war. Hier kam neben der Schaufel auch eine Axt zum Einsatz, mit der Zweige, die entlang der Straße den Weg versperrten, zerhackt werden konnten. Peinlich war es für unsere Reisegesellschaft, wenn unser Ford T so feststeckte, dass er nur noch, unter dem Gelächter der Farmer, von Pferden freigezogen werden konnte. Auf der Rückreise fuhren wir wieder mit dem Schiff, einschließlich des Autos.

Statt Axt und Schaufel führe ich auf meiner Autofahrt auf weitgehend asphaltierten Straßen durch Michigan Warnweste und Erste-Hilfe-Kasten mit. Mit einem Navigationssystem benötige ich leider auch keine Karten mehr: Früher half mir ein großer Straßenatlas von Wal-Mart, der für jeden Staat eine Doppelseite vorhielt. Für einen Road-Trip ein unerlässliches Hilfsmittel. Vor allem zeigte mir die Karte wohin ich mal fahren könnte. Einem GPS-System muss ich das vorher eingeben.

Nachmittags auf meinen Fahrten sehne ich mich nach Kaffee und Kuchen. An Kaffee und Zigaretten sollte man keinen Gedanken verlieren. Die Kombination ist in den USA tot und begraben. In Deutschland gibt es Coffee and Cigarettes, nach dem Titel eines Films von Jim Jarmusch, wenigstens noch draußen auf der Terrasse. In den USA ist das undenkbar. Wie schade. Ich bin kein Raucher. Aber bei Gelegenheit zu einem Kaffee am Nachmittag fand ich eine Zigarette beglückend.

Mein reizendstes Kaffee- und Kuchenerlebnis habe ich in einem Ort namens Harrisville, obwohl ich erst bei zwei Cafés vor verschlossener Tür stehe. Auf meinem Weg war ich an einem Restaurant mit dem Schild Shot Maker Sports Bar and Grill – Breakfast served daily – Famous Chicken vorbeigekommen. Das sah nicht nach Kaffee und Kuchen aus. Ich fahre trotzdem zurück und frage nach Kaffee. Natürlich gibt es welchen. Und Kuchen? Natürlich nicht. Doch die Bedienung, Doris, eine Frau in den Vierzigern, setzt sich zu mir, und sagt: „Sorry, honey, wir servieren hier keinen Kuchen. Aber ich habe selbstgemachten Apfelkuchen (apple pie), den ich für die Kollegen gebacken habe, davon ist noch ein Stück übrig. Das kann ich dir bringen.“

Ich werde sie auf immer und ewig in mein Nachtgebet einschließen.

Autofahren ist die einfachste Form des Reisens. Längere Strecken legt man mit dem Flugzeug zurück, um sich dann am Ankunftsort ein Auto zu mieten.

Wer in die USA reist, sollte nicht mit einer amerikanischen Luftverkehrsgesellschaft fliegen. Es sei denn, er mag mehrfache Sicherheitskontrollen. Die Amerikaner sind „verrückt“ in ihrem Sicherheitsbedürfnis. Bei allem Verständnis und Respekt: Es wirkt doch zuweilen lächerlich.

Ich glaube, am Flughafen in Amsterdam bereits alles hinter mich gebracht zu haben, was man durchstehen muss, um ein Flugzeug zu besteigen, und kaufe mir, bevor ich zum Boarding Gate gehe, eine Flasche Mineralwasser. Man soll viel trinken, heißt es.

Am Boarding-Schalter der Fluggesellschaft wird kontrolliert. Ich denke an Prüfung von Bordkarte und Pass als ich das sehe. Doch wird mir meine Wasserflasche abgenommen. Ich muss durch eine weitere Sicherheitskontrolle und Getränke kommen da nicht durch. Bordkarte und Pass muss ich wie erwartet auch vorzeigen. Viermal. Man fragt mich wie viel Gepäck ich aufgegeben habe und ob es sich um mein eigenes handle. Ob ich es selbst gepackt und niemals unbeaufsichtigt gelassen hätte. Ob ich Drogen in die Vereinigten Staaten einführen oder dort ein Verbrechen begehen wolle. Zuerst sage ich ja und zuletzt nein.

Wer nach Michigan möchte hat zwei größere Zielflughäfen zur Auswahl. Detroit und Chicago. Chicago liegt zwar in Illinois, aber dicht zur Grenze nach Michigan. Es ist eine wundervolle Stadt, ein Besuch lohnt sich immer und sie ist meine bevorzugte Destination für Michigan.

Detroit, als Motor City bekannt, hatte einmal 1,85 Millionen Einwohner. Das war 1950. Zwei Drittel davon hat es seitdem verloren, was auf den industriellen Verfall zurückzuführen ist. Die Unterbevölkerung der Stadt macht sich im Straßenbild bemerkbar. Ich habe kaum eine Großstadt zuvor gesehen, deren City so gähnend leer wirkt. An einem Sommerabend wird mir das in einem städtischen Strandcafé besonders deutlich. Ich will mir nach einem langen Flug ein kühles Bier gönnen und gehe zum Campus Martius Park. Ein schöner Platz um den die Autos herumfahren und auf dem es ein gutes Restaurant sowie einen Springbrunnen gibt, weshalb das Restaurant Fountain Bistro heißt.

Im Jahr zuvor, im Oktober, war der Platz herbstlich geschmückt. Jetzt, im Sommer, haben sie einen Beach-Club aufgebaut. Sand, Liegestühle, eine Bar. Der Platz nennt sich Detroits Versammlungsplatz (Detroit’s Gathering Place). Allerdings ist kaum jemand dort.

Gegen halb zehn Uhr abends, bei ungefähr 30 Grad Celsius, sind von den 20 Liegestühlen nur sieben besetzt. Ich genieße mein eiskaltes Bier und empfinde Mitgefühl mit dieser Stadt, die einen Versammlungsplatz hat, auf dem sich, selbst bei bestem Wetter, niemand versammelt.

Der Niedergang Detroits ist offensichtlich. Einst blühende Autoindustrie mit einem Dutzend Fabriken, von denen nur noch zwei übrig sind. Eine hinsichtlich des Aderlasses an Bevölkerung mit wirtschaftlichem Verfall vergleichbare Stadt ist Cleveland in Ohio, ebenfalls am Lake Erie gelegen. Hier zeigt sich: Eine Stadt kann sich den neuen Technologien sowie der geänderten wirtschaftlichen Umgebung anpassen und sich vom Verfall alter Industrien erholen. So wie Pittsburgh in Pennsylvania auch. Das Automobil für Detroit war der Stahl für Pittsburgh. Der Verfall der Stahlindustrie wurde überwunden. Die Stadt hat sich wirtschaftlich erholt. Detroit gelang das nicht.

Inzwischen muss man sagen, noch nicht, denn es scheint neuerdings auf einem guten Weg zu sein. Aber dazu bedurfte es eines Weckrufs der besonderen Art.

Detroit ist voller alter Fabrik- und Geschäftsgebäude, mit der wundervollen Architektur vergangener Zeiten. Aber die Gebäude, soweit sie überhaupt noch stehen, wurden dem Verfall überlassen. Wie der 1913 errichtete alte Zentralbahnhof, der seit über 30 Jahren stillgelegt ist. Seit 2010 ist er zumindest verschlossen, sodass nicht noch mehr mutwillig zerstört werden kann. Dieser verlassene Bau ist wegen seiner Höhe von ungefähr 70 Metern, nicht zu übersehen. Den Eingang zu dem 18-stöckigen neoklassizistischen Gebäude bildet ein Vorbau mit drei riesigen Portalen, überragt von allerfeinster Stuckarbeit. Marmorfußböden, Rundbögen, fast 17 Meter hohe Säulenhallen mit Stuck und Deckenmalereien lassen einen einstmals grandiosen Bahnhof erahnen. Mit einem Wartesaal mit bronzenen Kronleuchtern, korinthischen Säulen und riesigen schmiedeeisernen Sprossenfenstern. Nun ein Symbol des Niedergangs.

Dem 14-stöckigen Lafayette Building ist es noch schlechter ergangen. Ein städtebauliches Juwel, dessen Architektur an das berühmte Fuller Building in Manhattan erinnerte.

Ich hätte von ihm nichts gewusst, wäre mir nicht Gwen in einem mitten in der Stadt gelegenen feinen Kräuter- und Gemüsegarten über den Weg gelaufen. Eine junge Frau aus Detroit, beschäftigt bei der Firma Compuware, die den Garten sponsert und ihn nach dem Gebäude benannt hat, das einst hier stand, dem Lafayette Building. Es wurde 2010 abgerissen, nachdem Versuche, es zu retten und zu renovieren, um dort ein Wohn- und Geschäftshaus unter Erhalt der alten Bausubstanz zu errichten, gescheitert waren.

Ein anderes städtebauliches Juwel war einmal der Hudson’s Department Store, das Flaggschiff der Hudson-Warenhauskette. Das Gebäude ereilte dasselbe Schicksal. In guten Zeiten begrüßten dort 12.000 Angestellte täglich 100.000 Kunden. Die Geschäfte schlossen im Februar 1997 und das Gebäude wurde ein Jahr später abgerissen.

Es gibt Bücher über die Industrie- und Geschäftsruinen Detroits. Im Internet informiere ich mich über das Schicksal des Nationaltheaters Detroits, an dem ich zuvor vorbeigekommen war. Es ist ein weiteres heruntergekommenes Gebäudes. Einst Theater, dann billiges Kino, Striplokal und schließlich geschlossen.

Das Erdgeschoss ist ummauert. Darüber ist die Fassade mit einem großen Bogenfenster, ähnlich einem Triumphbogen, zu sehen. Rechts und links erheben sich zwei Türme mit vergoldeten Kuppeln, aus denen bereits kleine Bäume wachsen. Seine stuckverzierte weiße Terrakottafassade, steht direkt neben der zweckmäßigen eines Parkhauses.

Als ich das betrachte habe ein Szenario vor Augen, von dem ich annahm, es könne der ungewöhnlichen Stadtplanung dieser Kommune entsprechen: Wenn man das Theater abreißen würde, könnte man den Parkplatz daneben erweitern und mit dem Parkhaus auf der anderen Seite ein einheitliches Parkplatz-Ensemble bilden. Inzwischen hat man in der Tat den ersten Schritt bereits getan, wenn auch ein wenig anders als ich mir das vorgestellt hatte. Es wurde nämlich erst einmal das Parkhaus abgerissen. Es wird jetzt als Parkplatz genutzt. Fehlt nur noch das Theater. Aber das kommt vielleicht noch. Vor fünf Jahren hätte ich noch Wetten darauf angenommen. Aber die Stadt wandelt sich jetzt und man kann hoffen, dass nicht noch mehr Parkraum geschaffen wird, den man im Übrigen bei dem geringen Verkehr ohnehin nicht unbedingt benötigt.

Wenigstens ist der „Parkplatz-Kelch“ an der Brachfläche des Lafayette Buildings vorrübergegangen. Zudem hat es dem Garten, der sich jetzt hier befindet, den Namen gegeben, der an alte Zeiten erinnert. Neben dem Lafayette gibt es einen kleinen Schuhladen Tip Toe Shoe Repair Hats & Gloves steht über dem Eingang.

Ich benötige Schnürsenkel und gehe hinein. Hinter dem Eingang links befinden sich zwei erhöht stehende Stühle, auf die man sich setzen und sich die Schuhe putzen lassen kann. An den Wänden hängen hauptsächlich Baseballkappen. In den Regalen stehen einige Schuhe. Hinter einer Vitrine, die als Verkaufstheke dient, steht Andy, der Inhaber. Anfang 60 sieht er 20 Jahre jünger aus, ist groß, schwarz und hat ein schönes Gesicht mit einer Brille auf der Nase. Vor seinem Bauch trägt er eine grüne Schürze.

Andy sagt, er stamme aus Jamaika und dass alle Leute, wenn sie einmal von Detroit nach Jamaika gingen, viel zufriedener wären. Ich weiß nicht, wie er das meint, denn ich kenne die Zustände in Jamaika nicht, nicke aber freundlich. Eine dunkelhäutige Frau im Geschäft halte ich für seine Ehefrau. Ist sie aber nicht, wie ich später erfahre. Meine Schnürsenkel machen Probleme. Sie haben eine Länge, die anscheinend ungewöhnlich ist. Andy sucht. Ob ich mir nicht meine Schuhe putzen lassen wolle, während ich warte?

Es gehört nicht zu meinen Gewohnheiten. Doch in diesem kleinen Schuhladen herrscht eine angenehme Atmosphäre und überlagert meine sonst mit dieser Dienstleistung verbundenen Eindrücke von Erhöhung und dienerischer Unterwerfung. Ich bin der einzige Kunde. Als ich mich auf einen der Stühle setze, sucht Andy immer noch nach den Schnürsenkeln. Die Frau fängt an, mir die Schuhe zu putzen. Ich gebe eine Geschichte zum Besten:

Einmal lief mir in Chicago, auf der Michigan Avenue in Höhe des Millennium Parks, ein Mann über den Weg, der auf meine Schuhe zeigte und meinte, sie seien nicht ordentlich geputzt. Er hatte recht, aber ich weder Zeit noch Lust und außerdem, wie beschrieben, nicht die richtige Einstellung dazu, sie putzen zu lassen. Allerdings war es schwierig, ihm zu entkommen. Als ich vier Jahre später erneut in Chicago bin und wieder am Millennium Park die Michigan Avenue herunterlaufe, denke ich, hier war es, wo ich eine lange Diskussion mit einem Schuhputzer hatte. Kaum habe ich das zu Ende gedacht, steht derselbe Mann wieder vor mir, deutet auf meine Schuhe – und so weiter. Dieses Mal ist er cleverer und quetscht nach kurzer Zeit etwas Schuhcreme auf einen meiner Schuhe. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich in mein Schicksal zu ergeben. Wir gehen in eine Nebenstraße. Es scheint ihm würde eine Genehmigung für die Dienstleistung fehlen. Er kniet sich hin und ich muss einen meiner Füße auf seinen Oberschenkel stellen, was nicht sehr bequem ist. Als er fertig ist, sagt er: 17 Dollar. Ich traue meinen Ohren nicht. Wie bitte? 17 Dollar? Langes Hin und Her, bis ich zahle.

Der Mann ist sehr unterhaltsam. Als ich ihm sage, er müsse steinreich sein, wenn er 17 Dollar für das Putzen von Schuhen nehme, erwidert er, das meiste müsse er seinem Chef abgeben. Witze dieser Art, denn dafür halte ich das, gehören anscheinend zu seiner Performance und letztlich war das Ganze eine spaßige Angelegenheit.

Dies Erlebnis belustigt meine beiden Detroiter Schuhladenfreunde. Als die Frau mit dem Putzen fertig ist, sind die Schuhe in einem Zustand, in dem ich sie noch nie gesehen habe, Shoe Shine eben.

Bevor ich mich vom zauberhaften Schuhgeschäft, dem Inhaber und seiner herausragenden Schuhputzerin verabschiede, zieht die mir schnell noch die inzwischen gefundenen passenden Schnürsenkel in meine wie neu wirkenden Schuhe. Bevor ich meine Geschichte aus Chicago erzählte, habe ich mich bei Andy nach dem Preis für das Schuhputzen erkundigt. 3,50 Dollar. Als ich ein knappes Jahr später wiederkomme, sind es fünf Dollar. Aber im Preis enthalten ist diesmal Andys Erklärung, warum es Detroit so schlecht geht: „Es ist doch ganz einfach. Detroit ist wie ein großes Haus und all die Kinder sind ausgezogen.“

„All die Kinder sind ausgezogen?“

„Ja, all die Kinder sind ausgezogen”, und dabei lacht er. „So haben wir jetzt viel Platz in dem Haus, und weißt du, was das Problem ist?“

„Nee.“

„Wasser, Licht und Gas sind so teuer wie vorher. Aber die Kinder sind nicht mehr da, um dabei zu helfen, die Rechnungen zu bezahlen.“

Ich muss lachen bei diesem Vergleich. Andy lacht auch. Aber es ist nicht zum Lachen. Als ich an dem herrlichen Sommerabend im Beach-Club mein Bier trinke und Mitgefühl für die traurige Situation der Stadt verspüre, ist der Sarg bereits gezimmert. Es war der Vorabend des Weckrufs, von dem ich schrieb. Detroit musste Konkurs anmelden. Andy hatte es mir erklärt, weshalb es mich nicht mehr erstaunte. Später lese ich in der Zeitung: 19 Milliarden Dollar Schulden.

Die Washington Post schreibt, diese Summe sei dem zerstörerischen Verlust von Einwohnern und den damit gesunkenen Steuereinnahmen geschuldet. Andy hat übersehen, dass nicht nur die Kids gegangen sind, sondern auch viele Erwachsene die Stadt verlassen haben, und sie damit einen seit Jahrzehnten bestehenden Abwärtstrend fortsetzen.

Ich habe am Tag des Konkursantrags noch schnell einen Beitrag zur Sanierung geleistet. Gegenüber von Andys Laden ist Parken verboten. Aber wenn ich Andy nur einmal kurz Guten Tag sage, wird schon nichts passieren. Dachte ich. Verkehrt gedacht. 30 Dollar kostete falsches Parken damals in Detroit. Nicht schlecht. Aber bei den Schulden nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Inzwischen ist die Stadt wieder zahlungsfähig, was sie nicht zuletzt einer großzügigen Unterstützung der Bundesregierung in Washington, beziehungsweise dem damaligen Präsidenten Obama zu verdanken hat. Es geht aufwärts. So jedenfalls alle Meldungen, die man vernehmen kann und so auch die Meinung von den Leuten in der Handelskammer Detroit, mit denen ich ein Gespräch über die Situation Detroits führte.

Ich hatte nach den Äußerungen über den Aufbruch der Stadt mehr erwartet. Aber das war blauäugig. Wie kann eine Metropole in vier Jahren zurückgewinnen, was ihr in über 30 Jahren zuvor verlorengegangen war? Außerdem war der Focus der Stadtverwaltung, so höre ich jetzt, und insbesondere der des seit dem 1. Januar 2014 amtierenden neuen Bürgermeisters, Mike Duggan, nicht nur auf die City gerichtet.

Für eine Gemeinde mit hoher Kriminalitätsrate ist das Renovieren und Auswechseln von fast 60.000 Straßenlaternen notwendig, um die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern. Den Bewohnern baufälliger Häuser in den Vororten wurden Programme zur Renovierung mit zinsloser Finanzierung angeboten.

Viele der verlassenen und teilweise niedergebrannten Gebäude wurden beseitigt. Es ist von 15.000 die Rede, wobei es zuvor über 80.000 in ganz Detroit gegeben haben soll.

Es wurden Nachbarschafskomitees gebildet, mit denen die Stadtverwaltung gemeinsam Parks und Straßen angelegt hat und Einzelhandelsflächen angesiedelt wurden. Diese und andere Programme, Motor City Makeover genannt, sind ein Anfang. Doch der Weg zur Normalität ist noch weit. Detroit ist zwar durch den Konkurs sieben Milliarden Dollar Schulden losgeworden und hat rund 1,7 Milliarden Bundes- und Staatshilfen erhalten, bleibt aber dennoch die Stadt mit der ärmsten Bevölkerung in Michigan.

Für den Lafayette Garten hat die Entwicklung nicht nur positive Aspekte. Gwen, die Gartenmanagerin, die ich vor fünf Jahren traf, ist nicht mehr zuständig. Das macht jetzt Sue. Der Park hat sich aber nicht verändert. Es befinden sich dort nach wie vor drei futuristisch anmutende Häuschen, die als Büro und Aufenthaltsraum dienen und im Garten wachsen immer noch Kräuter, Blumen und Früchte. Allerdings hat, wie Sue erzählt, inzwischen auch die Firma Compuware Detroit verlassen und dabei den Garten der gemeinnützigen Organisation Greening of Detroit übergeben, für die Sue tätig ist. Sie erzählt mir, diese Gesellschaft habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität in Detroit zu verbessern, indem Bäume gepflanzt und auf den Brachflächen schöne und produktive Grünflächen geschaffen würden. Zusätzlich würden Arbeitslose geschult, um in Garten- und Landschaftspflege zu arbeiten. Das scheint etwas zu sein, was im neuen Detroit nicht ganz unwesentlich ist, denn Sue sagt: „Die Stadtverwaltung bietet die vielen leere Plätze in Detroit den Bewohnern zum Kauf für 100 Dollar an. Mit unseren ausgebildeten Leuten helfen wir denen dann, diese Plätze gärtnerisch zu gestalten. Ich selbst,“ fügt sie hinzu, „habe drei Plätze ungefähr drei Meilen östlich von hier.“

„Das hört sich gut an,“ sage ich, „in Hamburg bekommt man Ärger mit der Stadtverwaltung, wenn man eine Brachfläche bepflanzt. Aber etwas anderes: Als ich 2013 hier war, fand gerade ein kleiner Wochenmarkt statt. Gibt es den noch?“

„Nein, zurzeit nicht. Ich kämpfe gerade ein wenig um das, was wir machen können. Damals, wie du vielleicht weißt, wurde kein einziger Park in der City betreut. Aber nach dem Konkurs hat die Stadtverwaltung eine Reihe von Programmen zur Aktivierung der Parks aufgelegt: Musikveranstaltungen, Wochenmärkte, Yoga und solche Sachen. Genau was wir gemacht haben. Nun sind wir nicht mehr die Einzigen (the only game in town) und wir haben nicht so viel Geld zur Verfügung, wie die Stadtverwaltung aufbringen kann. Wir müssen uns also etwas anderes einfallen lassen und ich denke darüber nach, hier einen Blütenbestäuber-Garten (pollination station) einzurichten. Bienen, Schmetterlinge und so. Den könnte man dann auch für Schulungszwecke nutzen.“

Ich sage ihr, dass ich das für eine schöne Idee halte und will noch wissen, ob das Grundstück, auf dem sich der Garten befindet, der Gesellschaft gehört, für die Sue den Garten pflegt.

„Nein,“ sagt sie, „es gehört der Stadt.“

Ich frage: „Es könnte dann also sein, dass eines Tages die Stadt ein neues Lafayette hier bauen lässt, oder?

„Ja, könnte sein, aber ...,“ sie stockt etwas und fügt dann hinzu: „ja, könnte sein“, und das klingt ein wenig traurig.

Das verstehe ich, denn es wäre schade. Schade ist auch, dass es den Wochenmarkt nicht mehr gibt. Ich hätte Marissa gern wiedergesehen, von der ich einst ein Pfund von drei Sorten organisch angebauter Bohnen gekauft habe.

Ich denke jetzt wieder an sie und daran, dass ich mich nicht getraut hatte, ihr damals zu sagen, dass sie der einzigen Frau gleichen Namens, die ich kenne, ziemlich ähnlich sehe: der Filmschauspielerin Marissa Tomei. Ich ließ es, weil ich fürchtete, es könne anbiedernd wirken. Als ich davon zu Hause erzähle, sagt Anna: „Das ist anbiedernd.“ Warum sie das überhaupt beurteilen kann, weiß ich nicht und habe ihr gesagt: „Vielleicht. Aber man weiß man ja nie.“

„Oh doch, besonders dann, wenn es von einem ‚Alten Weißen Mann’ gesagt wird.“

Ich finde die Bemerkung unnötig.

Im „neuen“ Detroit gibt es einige kleine Lichtblicke: Die Leute hier sind nach wie vor sehr freundlich, was auch insbesondere für die vielen schwarzen Straßenmusikanten gilt. In ein neu errichteten Gebäude in der City wird ein Puppenspieltheater einziehen. Um den Campus Martius Park fährt seit Mai 2017 die QLine Detroit, eine Straßenbahn. Sie sieht schick aus. Hochmodern. Führerlos. Sie verbindet die Innenstadt mit einer weiteren Straßenbahn, der Detroit People Mover und zwei Bahnhöfen. In der City dreht sie eine kleine Runde.

Dann freue ich mich noch über einen Maler, Sunn Anderson, der sich einen kleinen Laden gemietet hat und die Straße davor als Atelier nutzt. Er ist voller Lob für die Entwicklung von Detroit und sagt: „Praktisch alles hat sich in Detroit in den letzten fünf Jahren verbessert. Alles wächst, neue Gebäude, eine Menge neuer Einwohner. Vor fünf Jahren gab es nichts. Keine Pläne. Rein gar nichts.“

„Ja,“ stimme ich zu, „ich war damals hier, als die Stadt Konkurs angemeldet hat.“

Er lacht und sagt, „Ja, das war der absolute Tiefpunkt. Jetzt kannst du sehen, wie lebendig (vibrant) alles ist. Es passiert viel. Die Stadt ist aktiv. Immer mehr Neubauten“.

Er hat recht. In der City sieht man viele Baustellen. Es entstehen neue Bürogebäude und vor allem gibt es auch große Hotelketten, die sich neuerdings wieder in Detroit ansiedeln wollen. Neben den kleinen Lichtblicken, von denen ich schrieb, gibt es auch einen großen.

Die Autofirma Ford mit Sitz in Detroit hat das Gebäude des früheren Zentralbahnhofs gekauft und wird es sanieren und umbauen. Dafür hat es sich zu einer 800 Millionen Dollar Investition verpflichtet, mit der auch die Schaffung von 2.500 neuen Arbeitsplätzen verbunden ist. Ich hatte ja befürchtet, dieses Gebäude mit der einmaligen Innenarchitektur könne eines Tages auch abgerissen werden. Wie schön, dass diese Befürchtung nicht eintritt.

Detroit ist, gemäß der letzten Schätzung von 2015, mit 677.000 Einwohnern die größte Stadt in Michigan. Sie bildet mit Flint, Warren, Sterling Heights sowie der Universitätsstadt An Arbor, die jeweils etwas mehr als 100.000 Einwohner zählen, den bevölkerungsreichsten Ballungsraum im Südosten Michigans.

In dem muss man sich aber nicht lange aufhalten und schon gar nicht Flint besuchen, dass seit 2014 eine Wasserkatastrophe apokalyptischen Ausmaßes erlebt. In dem Jahr wurde, weil es billiger war, das Trinkwasser statt bisher aus dem Lake Huron, dem Flint River entnommen. Mit dem Ergebnis, dass seitdem das Trinkwasser über Jahre mit Coli-Bakterien und Blei verunreinigt war.

Gegenüber des süd-östlichen Ballungsgebiets, nahe zum Bundesstaat Illinois und Chicago gelegen, befindet sich die zweitgrößte Stadt Michigans, Grand Rapids. Mit knapp 200.000 Einwohnern ist es eine Stadt, an der man nicht vorbeifahren sollte. Besonders nicht Ende September und Anfang Oktober eines Jahres. Dann findet dort die ArtPrize statt. Ein Wettbewerb bildender Künstler aus aller Welt, die in Geschäftshäusern, Hotels, Museen, Galerien, Bars, Restaurants und öffentlichen Plätzen ihre Kunstwerke präsentieren. Allerdings wird sie ab 2018 nur noch alle zwei Jahre stattfinden.

Selbst ohne die ArtPrize verfügt die Stadt in ihrem öffentlichen Raum über erlesene Skulpturen. Mit den gepflegten Parks und schönen Brücken, die den Fluss überspannen, ist Grand Rapids ein kleines Juwel. Gerald Ford, der 38. Präsident der Vereinigten Staaten, stammt aus Grand Rapid. Hier ist er auch begraben und es gibt ein offizielles Gedenkmuseum für ihn.

Wer sich Gedanken über den Namen der Stadt macht, wird an Stromschnellen (rapids) denken. Stromschnellen gab es zwar, bevor der Fluss begradigt wurde, aber ihre Größe hat keinen Eingang in den Stadtnamen gefunden. Der Begriff groß, gewaltig (grand) geht auf den Fluss zurück, an dem die Stadt liegt: den Grand River.

Die ArtPrize bringt mehr Besucher als Grand Rapids Einwohner hat und das Festival wächst und entwickelt sich seit seiner Gründung immer weiter.

Über den Beginn in 2009 heißt es: Am ersten Sonntag waren die Restaurants leergegessen, am zweiten gab es keine Zimmer mehr in den Hotels und am letzten Tag ging die Schlange von Menschen, die das Werk des Siegers sehen wollten, um zwei Blocks.

Schätzungsweise 210.000 Besucher kamen in dem Jahr und in 2018 sollen es um die 500.000 gewesen sein. Die Preisgelder bewegen sich zwischen ungefähr 450.000 Dollar im ersten Jahr bis zu 500.000 Dollar in 2018. Die beiden Hauptpreise, ein Jury- und ein Publikumspreis, sind in den letzten Jahren mit jeweils 200.000 Dollar dotiert.

Daneben gibt es weitere Einzelpreise mit unterschiedlichem Preisgeld. Jeweils 12.500 Dollar in den letzten fünf Jahren. Die Gewinner des Publikumspreises werden von den Besuchern und den Einwohnern Grand Rapids gewählt.

Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass ich auf das Ereignis stoße. Aber einen Zufall gibt es ja nicht. Nur ein Zusammentreffen von auf den ersten Blick nicht zusammenhängenden Ereignissen. Das nennt man nicht Zufall, sondern Synchronizität. „Synchronisiert“ fahre ich nach Grand Rapids, denn ich möchte einerseits diesen Teil nicht ignorieren, wenn ich über Michigan schreibe. Andererseits hat mich Charles Cleland, ein Schriftstellerkollege, aus dem Norden Michigans, der früher Geschichtsprofessor an der Universität in Grand Rapids gewesen war, auf die Dauerausstellung über die Ureinwohner Michigans im Public Museum of Grand Rapid aufmerksam gemacht. Die müsse ich unbedingt sehen. Er empfahl mir auch ein Hotel in dem ich nach dem Einchecken die ersten Skulpturen des künstlerischen Wettbewerbs sehe.

Ich frage nach und erfahre, dass ich einen Tag zu spät gekommen sei. Heute, ein Sonntag, sei der letzte Tag der ArtPrize gewesen. Die große Preisvergabe habe bereits stattgefunden. Eine Skulptur, die mit dem dritten Preis ausgezeichnet wurde, befinde sich im Hotel. Weiterhin höre ich, gewonnen habe ein Gemälde mit dem Titel Elephants, und die Dame vom Hotelempfang fügt hinzu: „Alles gezeichnet“. Sie macht mir auch Hoffnung, dass ich, obwohl die Exponate bald abgebaut würden, bestimmt noch Gelegenheit hätte, das eine oder andere anzuschauen.

Ich warte gespannt auf den nächsten Tag. In der Tat, gibt es eine Menge zu sehen. Eines der Kunstwerke, eine Installation von neun Pferden aus Metall und Holz im Grand River, lässt die früheren Stromschnellen erahnen. Der dargestellte Lauf der Pferde über das Wasser führt in dem schnell fließenden Strom zu kleinen Wirbeln und verschafft der Installation den Eindruck von Bewegung. Dieses Werk des Künstlers Richard E. Morse aus Michigan schafft es in die Top Ten.

Aber die Empfangsdame im Hotel hat nicht nur recht damit, dass ich noch vieles würde sehen können, auch mit ihrer zweiten Bemerkung über den Abbau liegt sie richtig. Einige der Exponate verschwinden direkt vor meinen Augen.

Ich spreche einige Künstler an. Ein Mann in blauem Kapuzen-Sweater (es ist sehr windig) und eine Frau mit schwarzer Wolljacke und einem rotem Schal (sehr geschmackvoll) stehen neben zwei Pfosten, die in mit Bildern bemalten viereckigen Keramikkästen stecken. Die Frau heißt Ellen und sie erzählt mir, sie kämen von der Oklahoma State University. Ich frage: „Und dies ist von den Studenten der Universität gestaltet worden?“

„Nein, von Schülern der Elementary School. Das ist eine Charter School. Ein Kunstlehrer von uns arbeitet mit den Kindern dort und zeigt ihnen, wie Keramikkästen hergestellt und bemalt werden. Das war von Anfang an als Beitrag zur ArtPrize gedacht. Es ist nämlich so, dass die Universität bei uns die Anlaufstelle dafür ist.“

„Und die Schüler nehmen dann an der Ausstellung teil?“

„Man muss mindestens achtzehn Jahre alt sein, um teilnehmen zu dürfen. Deshalb lassen sich für die ArtPrize die Lehrer mit den Werken registrieren. Aber die Schüler erschaffen die Ausstellungsstücke. Die Regeln besagen ja nur, der Ausstellende müsse achtzehn Jahre alt sein muss, nicht die an dem Kunstwerk mitarbeitenden Personen.“

Ellen strahlt mich dabei an. Gute Schlussfolgerung, finde ich, und sicherlich ein beeindruckendes Erlebnis für die Kinder.

Vor dem Gerald Ford Museum steht das riesige Skelett eines Dinosauriers. Daneben sehe ich, wie der Künstler Daniel Cascardo sein Werk abbaut. Es wirkt wie ein Comic-Surfbrett, bemalt mit Motiven aus Michigan: Gebäude, Tiere, Früchte.

Auch wenn ich schon einiges gesehen habe, werde ich unruhig, denn der Abbau schreitet zügig voran und ich habe die Elefanten noch nicht gesehen, was daran liegt, dass sich das Bild im Grand Rapids Art Museum befindet, und das ist heute, am Montag, geschlossen. Ob die den Ruhetag nutzen, um vielleicht auch abzubauen?

Nein, das haben sie glücklicherweise nicht getan. Das Bild ist einzigartig. Ich habe etwas Vergleichbares noch nicht gesehen. Es ist kaum zu glauben. Ein Triptychon, insgesamt ungefähr 10,5 x 2,5 Meter groß, und es ist tatsächlich eine Bleistiftzeichnung. Es heißt zwar Elephants, aber die fast lebensgroßen Elefanten sind mit einer Menagerie anderer Tiere verflochten. Die Künstlerin, Adonna Khare, stammt aus Burbank in Kalifornien. Sie hat an dem Werk 18 Monate gearbeitet und bezeichnet es als noch nicht fertig (work in progress). Für mich sieht es perfekt aus. Adonna hat die 200.000 Dollar Preisgeld mehr als verdient. Insgesamt haben in 2012 sie und die weiteren 16 Gewinner 560.000 Dollar erhalten. Was ich an Bildern und Skulpturen gesehen habe, war eine großartige Kunstschau, die ich niemals vergessen werde.

Grand Rapids ist allemal einen Besuch wert und während der ArtPrize bildet es offensichtlich im Kleinen, was die Natur im Großen ist. Wie die ganze Welt, die mit ihren Wundern einen Wert an sich veranschaulicht. Doch ist auch jede Erscheinung für sich allein ein genauso einzigartiges Kunstwerk und bildet als solche einen Teil des Ganzen, womit das Ganze sich gleichzeitig in jeder Erscheinung offenbart.

Aber dieses einzigartige Kunstwerk wäre keines, würde ich es nicht als ein solches erkennen. Ein Bild, das niemand sieht, ein Buch, das niemand liest, eine Melodie, die niemand hört, ist sinnlos. Einen Sinn erhält die Erscheinung erst, wenn sie ihrer Bestimmung zugeführt wird und ihre Bedeutung erkannt wird. Ich stelle mir das vor wie bei einem Schiff: Solange es auf der Werft liegt, mag es schön anzusehen sein. Seinen Zweck erfüllen indes kann es erst, wenn es zu Wasser gelassen wird und damit sein Sinn anschaulich wird. Genauso offenbart das Kunstwerk der Natur seinen erst, wenn es reflektierend wahrgenommen wird. In Wüsten und Felsen ebenso wie in Wäldern und Seen.

Mich ziehen Felsen buchstäblich an, wie es mir beispielsweise auf der fast nur aus Sand und Stein bestehenden kanarischen Insel Fuerteventura passiert ist. Ich unterbrach einen Strandspaziergang, um zu schwimmen. Nachdem ich eine kurze Strecke hinausgeschwommen war, drehte ich mich um und blickte zum Strand zurück. Dabei wurde ich von dem Felsen dahinter derart gefesselt, dass ich sofort zurückschwamm, aus dem Wasser stieg und auf den Felsen zuging. Es fühlte sich an, als wenn er mir zuraunte: komm und berühre mich. Das tat ich. Ich lehnte mich an ihn. Ein anderes Mal an der Westküste der Insel, wo man wegen der gefährlichen Strömung nicht baden kann und sich nur wenige Menschen aufhalten, spazierte ich mit einem Freund den Strand entlang. Während unseres Gesprächs schaute ich einmal auf und sah vor mir eine Felswand. Ich ließ meinen Freund mitten im Gespräch zurück und ging schnurstracks auf den Felsen zu. Beide Male fühlte ich zwar, mich der Energie der Felsen entziehen zu können. Aber ich wollte es nicht.

Ein Road Trip ist der Traum von Weite und Unabhängigkeit, von Abenteuer und aufregenden Erlebnissen. Der klassische Traum hatte mit dem Weg auf der Route 66 in den verheißungsvollen Westen der Vereinigten Staaten zu tun. In den 1970er Jahren konnten sich ihm selbst diejenigen, die wegen des Vietnam-Kriegs gegen die USA auf die Straße gingen, nicht entziehen.

Die Route 66 gibt es nicht mehr. Sie besteht nur noch in nostalgischen Fragmenten als Historic Route 66. Die Verantwortlichen meinten, größere, breitere Straßen für den wachsenden Verkehr zu benötigen. Aber vielleicht war das nur vorgeschoben. Vielleicht wollte man den Hippies der Welt keine Infrastruktur mehr bieten. Ich bin der früheren Route 66 einmal gefolgt, was, bis auf die beschriebenen Fragmente, nicht einfach war. Man kann das aber mit etwas Recherchearbeit schaffen.

Der Teil von Chicago nach New-Mexiko ist, salopp gesagt, ziemlich langweilig. Danach verführen abseits der Route so viele Gegenden, wie beispielsweise der Grand Canyon, zum abbiegen, dass es für jemanden, der nicht, wie ich auf dieser Fahrt, in Los Angeles zu tun haben würde, keinen Sinn ergäbe, auf dem Weg zu bleiben.

Der Road-Trip durch Michigan, wenn man den Süden hinter sich hat, ist landschaftlich fast überall reizvoll. Das schreibe ich nicht nur den Großen Seen zu, die Michigan umschließen oder den ausgedehnten Wäldern, sondern zum großen Teil auch den vielen kleinen Seen und Flüssen. Michigan fiel mir bei einem Blick auf die Karte der USA sofort ins Auge: Das viele Wasser und die ungewöhnliche Form der unteren Halbinsel (Lower Peninsula), die einem Fausthandschuh gleicht. Das war Anfang 2008 und ich plante eine Reise in die Nähe von Washington D.C. zu nutzen, um längere Zeit durch die USA zu reisen.

Als ich erfuhr, dass es neben den Großen Seen im Landesinnern noch über 60.000 weitere kleinere gibt, stand für mich das Reiseziel fest. Ein Staat, in dem jeder Bewohner, der sein Haus verlässt, statistisch gesehen nach knapp zehn Kilometern einen See oder Fluss erreicht, wenn er nicht ohnehin an einem lebt, muss zauberhaft sein.

Die Großen Seen teilen den Staat Michigan in zwei Halbinseln. Die untere grenzt im Süden an Indiana und Ohio und ein kleiner Teil im Südosten bei Detroit an Kanada. Ansonsten Wasser. Die Straßen um die Seen werden mit einem Hinweisschild gekennzeichnet, auf dem Great Lakes Circle steht. Die obere Halbinsel (Upper Peninsula) grenzt im Süden an Wisconsin und mit einem kleinen Teil im Nordosten auch an Kanada. Auf der Upper Peninsula (UP) leben nur drei Prozent der Bevölkerung Michigans. Entsprechend landschaftlich reizvoll ist es dort. Beide Halbinseln werden von der im Jahre 1957 eröffneten Mackinac Bridge verbunden, einer Hängebrücke am nördlichsten Teil der Lower Peninsula, wo Lake Huron und Lake Michigan ineinanderfließen.

In Munising, auf der UP gelegen, entdecke ich im Schaufenster von Falling Rock, eines Cafés und Buchladens, ein Buch der Autorin Tina Lonski mit dem Titel Yooper. Ich habe das Wort noch nie gehört, finde im Wörterbuch keine Übersetzung und frage Nancy, die Inhaberin. Sie erzählt mir, der Titel bezeichne einen Einwohner der UP. Aus der englischen Aussprache wurde Yooper. Ich kaufe das Buch und erfahre, man kann von Kindesbeinen an jeden Sommer den Urlaub auf der UP verbringen, aber in den Augen der Bewohner ist man dadurch noch lange kein Yooper. Man muss hier schon leben. Aber das reicht manchen Hartgesottenen auch nicht. Für die ist man Yooper nur durch Geburt. Das erinnert an meine Heimatstadt Hamburg, in der es eine Steigerung gibt. Wir unterscheiden zwischen einem gebürtigen Hamburger, der in Hamburg geboren ist, und einem geborenen Hamburger, bei dem schon die Eltern in Hamburg geboren sind. Ich bin gebürtiger, mein Sohn ist geborener Hamburger. Alle Zugereisten nennt man zärtlich Quiddjes.

Wie aber nennt man auf der UP die Einwohner der Lower Peninsula in Michigan, die keiner als LP bezeichnet? Ganz einfach erzählt man mir: Sie leben unterhalb der Mackinac Bridge. Einen Menschen, der unter einer Brücke lebt, nennt man hier – Troll.

Auf dem Weg nach Michigan wird aus meiner geplanten Erholungs- und Urlaubsreise plötzlich literarischer Ernst, als der Name Ernest Hemingway fällt.

Im dem buddhistischen Kloster Bhavana-Society in West-Virginia, in das ich für zehn Tage von Washington aus gefahren bin, erzählt mir einer der Mönche, er komme aus Michigan.

Das sei interessant, sage ich ihm und bitte um Tipps für meine geplante Reise. Er rät zum Naturschutzgebiet Pictured Rocks auf der Upper Peninsula. In der Nähe, fügt er hinzu, befinde sich ein Fluss, über den Hemingway eine Geschichte geschrieben habe, mit dem Titel The Big Two-Hearted River. Außerdem solle ich mir noch an der Westküste der Lower Peninsula die riesigen Dünengebiete anschauen. Das ist für norddeutsche Küstenbewohner, wie ich einer bin, nichts Besonderes. Aber andererseits haben mir Dünen immer gefallen.

Die meisten Naturparks der amerikanischen Staaten liegen nicht in Kalifornien, Colorado oder Florida, sondern in Michigan. Den ersten, Ludington State Park, sehe ich an der Westküste. Ich quartiere mich für drei Tage in einem Motel in Ludington ein. Direkt am See. Zwei Tage lang ist es diesig und dadurch reicht das Licht des Leuchtturms nicht weit genug auf den See hinaus. Deshalb hat jeder Leuchtturm außer seinem Leuchtfeuer noch etwas anderes und das höre ich nicht nur die zwei Tage, sondern auch die dazugehörigen Nächte: ein pausenlos trötendes Nebelhorn. Aber sonst ist es schön.

Wie sollte es das auch nicht sein, in einer Stadt direkt am Lake Michigan, umgeben von einem Naturpark mit Marschlandschaften, Sanddünen und Wäldern auf einer Strecke von fast zwölf Kilometern? Selbst der kleine Hafen ist reizvoll, von dem aus man per Fähre über den See nach Manitowoc, Wisconsin, schippern kann.

Direkt gegenüber meines Motels gibt es ein Kriegerdenkmal, und ich erlebe einen Umzug am Memorial Day: Am Straßenrand winken ungefähr 200 Zuschauer, die, zusammen mit denjenigen, die den Umzug gestaltet haben, später bei der Kundgebung am Ehrenmal eine feierliche Kulisse abgeben. Alles ist farbenprächtig geschmückt und, bei dem Anlass kaum zu glauben, fröhlich.

Am Tag des Gedenkens an die Helden verschiedener Kriege, präsentieren die Veteranen am Ehrenmal ihre Waffen und gedenken ihrer selbst sowie der Gefallenen. Sie haben für die amerikanische Bevölkerung gekämpft, für Freiheit und Demokratie. Dies ist für viele Menschen in den USA ein Wert, für den zu kämpfen und zu sterben sich lohnt. Das merke ich auch an einem Autoaufkleber, der mir merkwürdig vorkommt. Aber für die Menschen hier ist er das anscheinend nicht. Er verkündet: Wir sind stolz, Eltern eines Soldaten der US-Armee zu sein.

Stolz zieht sich auch durch die gesamte Veranstaltung. Von großen Umzugswagen winken die Veteranen freudestrahlend in die Runde. Ein Fahrzeug fordert auf der Kühlerhaube: God bless America, und an der Seite sind fünf Kriege aufgeführt, mit dem Slogan: Freiheit muss verdient werden.

Es soll sich bei den Veteranen auf diesem Wagen um Überlebende von Pearl Harbor handeln, dem Kriegshafen, den die Japaner überfallen haben und damit die USA in den Zweiten Weltkrieg zwangen. Ich bezweifele allerdings, dass die Männer, die so fröhlich winken, dabei waren. Sie sind nicht älter als höchstens Ende 60. Pearl Harbor war aber 1941. Ungefähr zu der Zeit ihrer Geburt.

Auf der Rücklehne eines alten Cadillacs sitzt ein Matrose, der die Veteranen des Persian Gulf War repräsentiert. Der Oldtimer wird von einem älteren Herrn gefahren. Wahrscheinlich der Vater des Matrosen.

Neben Oldtimern sind Kutschen und Pferdestaffeln, zum Beispiel des Sheriffbüros vom County dabei, und dazwischen einzelne Reiter, bei denen nicht erkennbar ist, was sie dort zu suchen haben. Außerdem, das darf bei keinem Umzug fehlen, gibt es Cheerleader und natürlich Musikkorps.

Als sich alles am Ehrenmal aufgestellt hat, ergibt sich ein prächtiges Bild: Rechts stehen zwei alte fahrbare Kanonen und um sie herum Männer in farbenfrohen klassischen Uniformen. Auf der Seite zum Lake Michigan eine Reihe von Männern in unterschiedlichen Uniformen, mit amerikanischen Flaggen und Standarten. Dahinter die jungen Musiker und Cheerleader. Letztere wirken in ihren dünnen Kleidchen etwas verfroren; für Mai ist es ziemlich kalt. Linker Hand steht das Volk. Zur Straße hin ist vor dem Ehrenmahl ein Rednerpult aufgebaut. Drumherum befinden sich Stühle für die Honoratioren.

Dann wird geredet, die Kanonen werden abgefeuert, und schließlich treten einzelne Veteranen hervor, um am Ehrenmahl Kränze abzulegen. Einer der Standartenträger fällt in Ohnmacht. Acht Kränze werden zum Ehrenmal getragen, für acht Kriege. Ich habe es gezählt. Acht Kriege haben die Vereinigten Staaten in den letzten knapp 100 Jahren geführt: Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Korea, Vietnam, Erster Golfkrieg, Afghanistan, Zweiter Golfkrieg und der Krieg gegen den Terrorismus, der einen eigenen Kranz erhält. Alles im Namen von Freiheit und Demokratie.

Freiheit und Demokratie? Kriege sind, nach Clausewitz, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Am Ehrenmal in Ludington heißen sie Konflikte. Ich kann mir nicht anmaßen, alle Gründe für die amerikanischen Kriege und kriegerischen Einsätze anderer Art, die es neben den von mir gezählten acht gegeben hat, zu kennen oder ihre Berechtigung zu beurteilen. Genau so wenig, wie ich mir das anmaße, kann ich behaupten, ich wüsste besser als George W. Bush auf die Terrorakte des 11. September 2001 zu reagieren. Ob er über Alternativen nachdachte, entzieht sich ebenfalls meiner Kenntnis. In den Anschlägen von 9/11 eine Kriegserklärung zu sehen und militärisch zurückzuschlagen, dreht jedoch die Gewaltspirale weiter. Vielleicht wären die Toten von Afghanistan und dem Irak, die vielen körperlich und seelisch Verletzten sowie die Opfer in der Bevölkerung zu verhindern gewesen. Wer weiß? Vielleicht ist der Anspruch, Freiheit und Demokratie zu verteidigen, indem man Freiheit und Demokratie mit der Waffe verbreitet, zu egozentrisch. Die Aufschrift auf dem Ehrenmal in Ludington legt davon ein Zeugnis ab:

dedicated in grateful

Tribute to the living

and dead who through

their valiant efforts

and bitter sacrifice

have made and kept

America great

Für mich liest sich das so, dass der Kampf um Freiheit und Demokratie mit der Entwicklung Amerikas verbunden ist. Aber nicht allein mit seiner Freiheit und Demokratie, sondern seiner Größe.

Wer wie ich Bücher liebt, kennt das. Ich betrete auf Reisen, obwohl ich schon zahlreiche besitze und etliche davon in einer Ecke darauf warten, gelesen zu werden, jeden Buchladen, an dem ich vorbeikomme. Ich finde immer etwas. 1989 beispielsweise in Kairo sogar etwas Besonderes. Ein Jahr zuvor hat der erste ägyptische Schriftsteller, Nagib Mahfouz, den Literaturnobelpreis gewonnen. Ich hätte damals gern ein Buch von ihm gekauft, denn ich kannte ihn noch nicht.

Aber in der Bundesrepublik gab es zu der Zeit keine Bücher von ihm. Als ich in Kairo in einen Buchladen gehe, es war Anfang 1990, erwarte ich alles, nur keine deutsche Übersetzung eines Buches von Mahfouz. Aber genau das finde ich: DasHausboot am Nil. Eine Veröffentlichung aus der DDR. Dort hatte man gern afrikanische Schriftsteller verlegt. Dort ging es nicht um wirtschaftlichen Erfolg. Dort zensierte man in solch einem Fall nicht. In Ägypten ging es um sozialistische Interessen. In der Bundesrepublik hatte man, auch in den Verlagen, andere. Es ist soweit okay. Ich finde nur, man sollte Bücher ihres Inhalts wegen verlegen.

In Ludington finde ich in einem kleinen Buchladen, ich hatte auch danach gesucht, da Buch The Nick Adams Stories von Ernest Hemingway. Dem kleinen Book Mark,wie das Geschäft sich nennt, ist ein Café angeschlossen. Ich nehme mit dem gerade erworbenen Hemingway-Buch Platz, bestelle einen Kaffee und, fange an zu lesen. Das Buch enthält die Kurzgeschichte über den Fluss