21,99 €

Mehr erfahren.

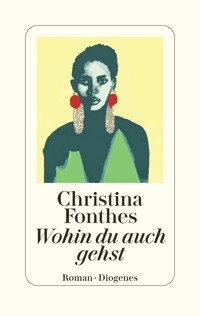

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bijoux wird nach Unruhen in Kinshasa als Teenager zu ihrer Tante Mira nach London geschickt. Hier verliebt sie sich zum ersten Mal – in eine Frau. Vor ihrer religiösen Tante muss sie das verbergen, doch sie ahnt nicht, dass auch diese ein Geheimnis vor ihr hat: den wahren Grund dafür, dass sie vor vielen Jahren von Afrika nach Europa kam, in ein Land, in dem sie sich immer noch nicht zu Hause fühlt. Bijoux weiß: So wie Tante Mira will sie nicht enden. Und trifft eine Entscheidung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Christina Fonthes

Wohin du auch gehst

roman

Aus dem Englischen von Michaela Grabinger

Diogenes

Prolog

MIRA

Gombe, Kinshasa, November 1974

»Indépendance cha-cha to zuwi ye!« Papa pfeift das Unabhängigkeitslied von Zaire, und Mira singt dazu, während die Familie in Papas weißem Mercedes die zehn Kilometer vom Bungalow in Limété zum neuen, dreistöckigen Haus in Gombe fährt. Draußen geht zwischen den vorbeisausenden Palmen und hohen Gebäuden die Sonne am bleichen Himmel auf, und Mira entdeckt den Streifen aus klarem blauem Wasser am Horizont.

»Der Fluss Zaire!«, ruft sie und sagt zu Ya Eugénie, die neben ihr sitzt: »Wir sind doch gleich in Gombe, oder, yaya?«

Ihre Schwester blickt von ihrem Biologiebuch auf und sieht aus dem Fenster. Ya Eugénies Haare sind zu Sternchen-Cornrows geflochten, und sie trägt wie Mira ein weißes Kleid, aber ohne Schleifen und Spitze. Obwohl es nur ein Umzug ist, hat Mama auf den Sonntagskleidern bestanden, damit die neuen Nachbarn in Gombe sie nicht für arm oder unzivilisiert halten.

»Ja, bald«, erwidert Ya Eugénie und zupft einen Fussel aus Miras Braids. »Musst du schon wieder aufs Klo?«

Mira schüttelt den Kopf und betrachtet mit großen Augen die hervorkommende Sonne, deren Licht sich über das Wasser des Flusses verteilt; es glitzert wie der Diamant in dem goldenen Kruzifix, das Papa ihr zur Erstkommunion geschenkt hat. Mama hat ihr erlaubt, das Halskettchen an diesem Morgen zu tragen, aber sie musste versprechen, es nicht wie so oft beim nzango zu verlieren.

Draußen bestücken die Marktfrauen gerade erst ihre Stände. Ya Eugénie hat Mira geweckt, als es noch dunkel war, damit sie rechtzeitig losfahren konnten.

»Es ist Regenzeit. Ich will nicht in ein Gewitter geraten«, hatte Papa gemahnt. Jetzt zwirbelt Mira das Kruzifix zwischen den Fingern und lächelt. Endlich empfindet auch sie, was ihre Eltern und ihre Schwester schon Monate vor dem Umzug empfunden haben. Das Gefühl ist vielleicht nicht so stark wie vor ein paar Wochen im Stade du 20 Mai, als sie sich den Boxkampf der beiden Amerikaner angesehen haben. Noch Tage danach hat ganz Kinshasa auf den Straßen getanzt und »Ali boma ye!« – »Ali, töte ihn!« – gesungen. Nein, ganz so stark ist das Gefühl nicht, aber es ist da und steigt vom Bauch in die Fingerspitzen: Vorfreude.

Als Papa einige Monate zuvor verkündet hat, dass sie nach Gombe ziehen würden, ist Mira Ya Eugénie durch den Garten gefolgt, während Ya Eugénie ihre und Miras Schuluniform von der Leine nahm.

»Papa repariert jetzt keine Flugzeuge mehr, er fliegt sie«, hat Ya Eugénie ihr erklärt.

Mira, für die bis dahin nur der Sieg bei der nzango-Meisterschaft wichtig war und sonst nichts, stieß mit der Zunge an ihren Wackelzahn. »Aber warum müssen wir deswegen umziehen?«, jammerte sie. »Warum kann er nicht Flugzeuge fliegen und wir können trotzdem weiter hier wohnen?«

Der Garten war voller vertrauter Geräusche – Nachbarn grüßten einander, aus einem Radio tönte kongolesischer Rumba, pondu-blätter wurden im Mörser zerstampft – der dumpfe Schlag des Stößels traf das Holz in einem gleichmäßigen Rhythmus, und der erdige Geruch verbreitete sich auf dem ganzen Grundstück. Limété war Miras Zuhause. Sie kannte die Nachbarn und grüßte jeden außer Mama Maloba, der alle aus dem Weg gingen, weil sie einen immer mit der Frage »Hast du schon von der Sache mit dem und dem gehört?« überfiel.

Ya Eugénie versuchte ihr zu erklären, dass jetzt, da Papa geprüfter Pilot war, Leute wie sie nach Gombe gehörten. Dass in Limété vor allem fonctionnaires wohnten – Mama Malobas Mann zum Beispiel –, Staatsbeamte, die in den hohen Gebäuden arbeiteten, an denen Mira jeden Tag auf der Fahrt in die Schule vorbeikam. In Gombe dagegen würden ihre Nachbarn in solchen Gebäuden nicht arbeiten, sondern sie würden ihnen gehören. Ya Eugénie erzählte das, als wäre es wichtig. Aber was interessierte Mira schon, wem was gehörte? Und wenn das neue Haus größer war – na und?

Sie biegen in eine breite, von Eisentoren und säuberlich gestutzten Hecken gesäumte Straße. Papa bremst vor einem Haus, das so breit ist wie drei Bungalows in Limété. Er trägt weder seinen abacost noch seine Pilotenuniform, sondern ein T-Shirt, auf das in Grün und Rot Zaïre 74 und ein Foto der beiden Boxer gedruckt ist. Mira starrt auf das kastenförmige, hoch aufragende Haus, dessen Giebel so perfekt dreieckig ist, als hätte es jemand gezeichnet.

»Na, willst du immer noch zurück nach Limété?«, stichelt Ya Eugénie beim Aussteigen und nimmt Miras Hand. Mira ist zu verblüfft, um zu antworten. Sie reißt sich los und läuft zum Garten, denn sie hat die Rosensträucher und den leeren Pool gesehen.

»Ein Swimmingpool!« Ihr stockt vor Aufregung der Atem.

Sie geht um das Haus herum und entdeckt Papas Arbeitszimmer, in dem die Umzugshelfer schon die Kisten mit Büchern und Platten gestapelt haben. Über dem Schreibtisch hängen die beiden Fotos aus dem Wohnzimmer in Limété. Das erste zeigt Patrice Lumumba, den Mann mit dem Seitenscheitel und der Brille.

»Ohne Lumumba wären wir noch immer Untertanen des belgischen Königs«, hat Papa jedes Mal gesagt, wenn sein Blick auf das Bild fiel. Und den ersten Satz von Lumumbas Unabhängigkeitsrede mussten Mira und Ya Eugénie auf Papas Befehl auswendig lernen:

»Meine Freunde, die ihr unermüdlich an unserer Seite gekämpft habt – ich bitte euch, diesen 30. Juni 1960 zu einem denkwürdigen Tag zu machen, der sich für immer in unsere Herzen einbrennt, zu einem Tag, von dem ihr voller Stolz euren Kindern erzählen werdet, damit sie wiederum ihren Enkeln und Urenkeln von der ruhmreichen Geschichte unseres Freiheitskampfes berichten können.«

Auf dem zweiten Foto ist Mobutu, genannt Le Maréchal, in seiner Leopardenfellmütze zu sehen. Le Maréchal hat Kongo in Zaire umbenannt und aus dem Staat eine Nation gemacht, sagt Papa immer. Doch genauso wenig, wie Mira weiß, was ›unzivilisiert‹ bedeutet – Mama nimmt das Wort oft in den Mund –, kennt sie den Unterschied zwischen Staat und Nation, und auch was ›Unabhängigkeit‹ heißt, ist ihr nicht klar, aber sie freut sich darüber, wie Papa jedes Mal lächelt, wenn sie die Rede vorträgt, ohne zu stocken.

Sie macht weiter mit der Erkundung des neuen Hauses, hüpft die Marmortreppe hinauf und hinunter und betrachtet vom Balkon aus den Avocadobaum, während der Rest der Familie auspackt.

Als die Sonne viele Stunden später verschwunden und der Himmel schon schwarz ist, fährt Papa mit ihnen zu einem Restaurant. Mira bestellt als Nachtisch Vanilleeis, schläft aber ein, bevor es serviert wird, und Papa wirft sie sich über die Schulter und trägt sie zum Auto.

Auf dem Rückweg wird Mira von Rauchgestank und dem Lärm einer aufgebrachten Menschenmenge geweckt.

»Ngoya – oyo nini? Uh, was ist da los?«, fragt Mama mit zitternder Stimme, und die Zipfel ihrer kitambala schwingen nach links und rechts, während sie aus dem Fenster schaut. Mira blickt zu Ya Eugénie auf; die hat schon ihren Gurt geöffnet, ist ganz dicht an sie herangerutscht und schirmt sie mit dem Arm ab. Papa drosselt das Tempo. Als sie sich der Straße nähern, die zu ihrem Haus führt, wird das Stimmengewirr lauter, der Rauch dichter. Der Mob umringt etwas, aber was?

Mira späht ins Gedränge – Frauen in liputas und Nachthemden, Männer in Bademänteln und Schlafanzügen. Alle schreien, alle recken die Fäuste in die Luft. Als sich die Menge teilt, sieht Mira die rußschwarze, leblose Gestalt eines Menschen, der an einen Holzpfahl gebunden ist. Zu ihren Füßen liegen verklumpte Autoreifen, aus denen orange Flammen züngeln. Sie starrt mit riesigen Augen und offenem Mund auf die brennende Gestalt. Ya Eugénie zieht ihre Schwester weg und hält ihr die Augen zu, doch das Bild hat sich Mira schon eingebrannt. Sie stößt mit der Zunge an den wackeligen Zahn; der Zahn fällt heraus. Blut tropft auf ihr weißes Kleid.

»Wie erwischt?«, fragt Mira ihre Schwester später, als Ya Eugénie Miras Braids löst und die Strähnen für die Nacht mit Garn umwickelt.

»Man hat sie zusammen erwischt, zwei Frauen«, antwortet Ya Eugénie im gleichen Ton, in dem Mama spricht, wenn sie will, dass Mira zu fragen aufhört.

Aber wie kann man zwei Frauen erwischen? Hatten sie etwas gestohlen? Bevor sie noch etwas sagen kann, blitzt und donnert es. Und wieder sieht Mira die brennende Frau vor sich.

Regenzeit.

IElizabeth Estate, London, 2004Gombe, Kinshasa, 1981Mbandaka, 1982

1

BIJOUX

London, 2004

Schweigen heißt nicht, dass nichts zu hören ist; Schweigen ist eine Sprache. Und wie jede Sprache muss man sie erlernen. In meinem ersten Jahr in London brachten mir die Lehrerinnen in der Schule englische Wörter und Ausdrücke bei. Ich erfuhr etwas über den Schwarzen Tod und die Pulververschwörung und Guy Fawkes, der das Parlament in die Luft hatte sprengen wollen. Ich lernte meinen Akzent verlieren, damit mich die englischen und jamaikanischen Kinder nicht »afrikanischer boubou« nannten. Und zu Hause lernte ich, Tonlage und Besonderheit von Tantine Mireilles jeweiligem Schweigen zu deuten. Es gab sanftes Schweigen, das wie Wasser aus einer Quelle floss – das Schweigen, mit dem sie mich morgens begrüßte, bevor sie zum Putzen ins Krankenhaus ging, wenn sie noch erdig nach schwarzer Dudu-Osun-Seife roch. Und es gab hartes Schweigen, das wie eine pralle Regenwolke über mir hing – und kurz darauf, manchmal auch erst Tage später, entlud sich das Gewitter. Fünfzehn Jahre nach meiner Ankunft sollte ich lernen, dass man Schweigen – wie Herzen, Menschen und Versprechen – brechen kann.

Wir wohnten in Elizabeth Estate – zwei halbkreisförmige, durch einen breiten ziegelroten Gehweg voneinander getrennte Häuserblocks –, und wie alle Sozialbauten in Kilburn beherbergte auch unserer mehr als hundert Familien so dicht an dicht, dass aus dem anderen Block Bob Marleys wummerndes One Love zu hören war und gleichzeitig aus der Nachbarwohnung das plärrende Kind, das sich gerade eine gefangen hatte. Wer aufmerksam lauschte, bekam das leise Stöhnen einen Stock über uns mit; wer noch gründlicher horchte, bemerkte, dass die Stimme des Mannes anders klang als die Stimme des Mannes, der jeden Morgen zur Arbeit ging.

Im Frühling blühten die korallenroten und gelben Pfingstrosen in den Blumenampeln von Mrs Pinto, und die Betonwände von Elizabeth Estate wirkten nicht mehr so trist. Im Sommer mischte sich der Duft von gebratenen Zwiebeln, Currygemüse, Kalamata-Oliven und Ziegenfleisch mit dem Schweiß der Kinder, die den Bewohnern Klingelstreiche spielten und fünf gegen fünf kickten, obwohl im Hof ein grün-weißes Schild mit der Aufschrift BALLSPIELENVERBOTEN stand. Und im Notting Hill Carnival drehten die jungen Leute Bashment und Dancehall ordentlich auf.

Nach dem Guy-Fawkes-Feuerwerk im November mit üblicherweise illegal beschafften Böllern fiel Elizabeth Estate wie der Rest von London ins Koma. An den Wäscheleinen hingen keine bunten indischen Kamiz-Hemden und Bettbezüge mehr, kein Eiswagen kam, dem man hätte nachrennen können, die Planschbecken waren eingemottet, die Flüche der Kinder der zweiten Generation, die darauf vertrauten, dass ihre Eltern die Kraftausdrücke nicht kannten, mit denen sie um sich warfen – Fotze, Arschloch, Wichser –, waren nicht mehr zu hören. Keine Arme ruhten mehr auf Balkonbrüstungen, keine Ciderdosen wurden auf ex geleert, keine Kippen weggeschnippt. Die einzigen Farbtupfer waren der gelbe Schein in den Doppelglasfenstern und die blau und rot zuckenden Lichter der Streifenwagen, die dem Gefühl nach immer genau in dem Moment auftauchten, wenn im Fernsehen EastEnders anfing. Das war die Zeit, in der die Bewohner von Elizabeth Estate schwarze und graue Mäntel trugen und sich hastig bewegten, in der ihre Gesichter so ausgebleicht waren wie die Flaggen an ihren Balkonen und verhärtet von einer stillen Trauer, als würden sie an zu Hause denken und grübeln, ob sich die Flucht ausgezahlt hatte.

An so einem Tag, zwei Wochen nachdem die Guy-Fawkes-Puppe auf der Brachfläche gegenüber Elizabeth Estate verbrannt worden war, saß Papa Pasteur in unserem Wohnzimmer, als ich heimkam. Ich hatte gerade den ersten Tag als Anwaltsgehilfin in der Kanzlei Bailey & Cunningham hinter mir und wollte mich mit Kay zu einer Fotoausstellung treffen, als Tantine Mireille anrief und mir befahl, sofort nach Hause zu kommen. Ich hasste es, wenn sie anrief. Wenn sie simste, wusste ich genau, was sie wollte – »Kauf Klopapier«, »Füll den Strom auf«, »Heute Abend Gebetswache«. Wenn sie anrief, hörte ich an ihrer Stimme, dass alles, was mich zu Hause erwartete, unweigerlich mit ihrem Schweigen enden würde. Zwölf Jahre war es her, dass ich Kinshasa verlassen hatte, seit zwölf Jahren wohnte ich bei Tantine Mireille in Elizabeth Estate, aber sie war mir so fremd wie bei der ersten Begegnung am Abend nach der Ankunft von Mama und mir am Flughafen Heathrow. Als ich anrief, um Kay abzusagen, bekam ich die automatische Mailboxstimme zu hören; ich beendete meine Nachricht, wie ich in den zehn Monaten, die wir zusammen waren, alle Telefonate mit Kay beendet hatte – love you.

Als ich Elizabeth Estate erreichte, war der Himmel schon pechschwarz, obwohl es noch früh am Abend war, und von der Brachfläche, wo Leute um ein Lagerfeuer saßen und tranken und lachten, stieg dicker Qualm auf. Die Guy-Fawkes-Nacht war schon zwei Wochen her, aber man hörte noch immer jeden Tag Feuerwerk krachen. An solchen Abenden, wenn die Luft so bitterkalt war, dass sie durch meine Yaki Braids drang – Farbton 1B, Naturschwarz –, vermisste ich Mama und Papa am meisten. Ich vermisste die weißen Säulen unseres Hauses in Binza und die malachitgrünen Flüsse von Mbandaka, wo ich mit Papa die Kaffeefarm besichtigt und den Fischern zugesehen hatte, wie sie die Netze voller Süßwasserfische einholten. Ich vermisste die Malstunden bei Madame Mwanza, den Swimmingpool im Garten meiner Großeltern in Gombe, aber am meisten fehlte mir die Sonne. Mein zwölfter Winter in London, und ich hielt die Kälte noch immer nicht aus.

Am Nachthimmel knallte Feuerwerk, und ich legte instinktiv die Hände auf den Kopf und duckte mich. Ich war sofort wieder in Kinshasa – ein verängstigtes kleines Mädchen, das mit nass gepinkeltem Schulrock auf der Rückbank des Mazda kauert, während draußen geschossen wird. Zwölf Jahre waren vergangen, aber die Soldaten, die Kinshasa geplündert hatten, sah ich noch immer vor mir. Da waren wieder die Schreie, die Feuerwand rings um das Auto; der Rauch, die an die Stoßstange krachenden Körper. Ich öffnete die Augen und schluckte schwer, um den Rauchgeruch wegzukriegen, klappte den Mantelkragen nach oben und lief schnurstracks zum Haus, damit sich Tantine Mireille nicht beschwerte, weil ich zu spät zurückkam.

Im Haus roch es nach dem Eintopfgericht aus Maniokblättern, das Tantine Mireille zu besonderen Anlässen – also sehr selten – kochte. Kaum hatte ich die Eingangstür geschlossen, hörte ich ihn so laut und samtweich französisch sprechen wie auf dem Podium während der Sonntagspredigt in The Mountain, unserer Kirche – Papa Pasteur. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Was hatte er bei uns zu suchen? Vorsichtig hängte ich meinen Mantel an den Haken und warf einen Blick auf den Kassierstromzähler. Das Notguthaben betrug gerade mal dreißig Pence. Bei der Kocherei würde das für den Abend nicht reichen, und Tantine Mireille würde mich schimpfen, weil ich nicht aufgefüllt hatte. Im Wohnzimmer saß Papa Pasteur im Sessel vor dem Fernseher, dem Sessel, in dem Kay und ich uns ein paar Wochen zuvor geliebt hatten, als Tantine Mireille zum Begräbnis von Großvater nach Kinshasa geflogen war.

»Unsere Tochter!« Papa Pasteur streckte mir lächelnd die Arme entgegen. Er trug wie üblich einen beigen Anzug und die glänzenden braunen Westons, die so laut knallten, wenn er auf dem Podium hin und her ging.

»Guten Abend, Papa Pasteur.« Ich küsste ihn auf beide Wangen.

Tantine Mireille saß mit gesenktem Kopf auf der Sofakante. Ich sagte leise »Guten Abend«, aber sie antwortete nur mit Schweigen und nickte.

Nachdem ich aus dem Bahnhof Kilburn High Road gekommen war, hatte ich Kay noch mal angerufen und wieder nur ihre Mailbox erreicht, aber jetzt, beim Anblick von Papa Pasteur im Wohnzimmer, wurde mir klar, dass etwas passiert sein musste. Jemand hatte uns zusammen gesehen, ich war mir ganz sicher. Ich passte immer auf, wenn ich mit Kay ausging, aber unsere Gemeinde war inzwischen so viel größer geworden – jeder konnte uns gesehen haben. Kay war anders als alle Menschen, die ich zuvor gekannt hatte, ob in der Schule, an der Uni und erst recht in The Mountain. Sie hatte straffe Basketballerinnenbeine, und ihre Haut war rötlich braun wie abgefallenes Laub im Herbst, und ihr Blick ging so tief, dass man glaubte, alles, was es auf der Welt gab, wäre nur für einen selbst erschaffen worden. Wenn Tantine Mireille und ich sonntags nebeneinander in einer Mittelreihe in The Mountain saßen, rief ich mir das Duftgemisch aus Hasch und frischem Eau de Cologne in Erinnerung, anstatt Papa Pasteur zuzuhören, der von der Dämonenjagd predigte und den Segen Gottes erflehte. Wenn ich an sie dachte, hatte ich das Gefühl zu zerfallen – durch meinen ganzen Körper pochte Hitze, und zwischen den Beinen wurde ich nass. Wenn Kay vom Friseur kam und die Konturen geschärft waren und sie nach Mentholbalsam roch, schloss ich die Augen, sog den Duft ein und ließ mich tief ins Zerfallen gleiten.

»Lasset uns beten.« Papa Pasteur stand auf, nahm meine Hand und die von Tantine Mireille, und wir bildeten mitten im Wohnzimmer einen Halbkreis. Tantine Mireille hatte sich eine alte liputa um die Taille gewickelt und trug das Jesus rettet-T-Shirt, in dem sie zu Hause immer rumlief. Die Buchstaben, die einmal den Namen von The Mountain – »Der Berg der Fülle und Befreiung« – ergeben hatten, waren verblasst und nur noch schwach zu erkennen, so abgenutzt war das Shirt. Die kitambala – ein langer Streifen dicker schwarzer Samt – hatte sie so fest um ihr Haar geschlungen, dass keine einzige Strähne hervorsah. Sie nahm die Fernbedienung und stellte den Fernseher leiser. Es lief gerade ein Nollywoodfilm – eine Frau hatte sich in eine Schlange verwandelt, und eine andere rief das Feuer des Heiligen Geistes um Beistand an.

Tantine Mireille und Papa Pasteur schlossen die Augen und bedeckten unser Haus mit dem Blut Jesu. Während sie beteten, sah ich mich im Wohnzimmer um, weil ich den Grund für Papa Pasteurs Besuch rausfinden wollte. Aber da war nichts außer dem alten, verschlissenen orangen Sofa, der Essgruppe mit dem wackligen Tischbein und dem Couchtisch, auf dem die Hausbibel und die Monatskarte von Tantine Mireille neben Papa Pasteurs in Leder gebundener Bibel und dem Schlüssel für seinen Lexus lagen. Vor dem Wohnzimmerfenster hing eine Satellitenschüssel, die Tantine Mireille angebracht hatte, damit sie Nollywoodfilme, God-TV und, noch wichtiger, Euronews und TV5 empfangen konnte – die einzigen Sender, die etwas über Kongo brachten. Seit sich alles geändert hatte, seit aus Zaire die Demokratische Republik Kongo geworden war, gab es immer irgendwelche Neuigkeiten: einen Putsch, einen Krieg, noch einen Krieg, einen neuen Präsidenten, noch einen neuen Präsidenten, eine neue Flagge, eine neue Rebellengruppe. Trotzdem brachten die englischen Nachrichten nie was darüber, nicht mal, als fünf Millionen Menschen gestorben waren.

In der Wohnung hingen keine Fotos von Tantine Mireille und mir, dafür Holztafeln mit Bibelsprüchen. Auf der an der Wand zwischen Treppe und Wohnzimmer stand der Vers »Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.« Über dem Küchenherd prangte »Habe deine Lust am Herrn; der wird dir geben, was dein Herz wünscht.«

Und an der Schlafzimmertür von Tantine Mireille hing der Spruch »Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen.« Bis vor ein paar Jahren hatten auch noch Figürchen auf dem Fernsehtisch gestanden – zwei Frauen, die sich umarmten, und eine Frau mit einem Korb auf dem Kopf –, aber dann hatte Papa Pasteur eines Sonntags von der dämonischen Wirkung solcher kleiner Statuen gepredigt – dass die Welt der Finsternis sie benutzen würde, um mit unserer Welt in Verbindung zu treten –, und am nächsten Tag waren sie vom Fernsehtisch verschwunden.

»Amen.« Wir beendeten das Gebet, und als wir uns wieder setzten, zog ich mein Handy aus der Tasche, um Kay eine SMS zu schreiben – »Bin daheim, Pastor ist da«.

Aber bevor ich auf ›Senden‹ drücken konnte, fuhr mich Tantine Mireille an. »Bijoux!«

Ich erschrak, und das Handy fiel auf den Boden. Ich beugte mich vor, um es aufzuheben.

»Siehst du nicht, dass Papa Pasteur mit dir reden will?«, fauchte Tantine Mireille in reinem Lingala statt in ihrem üblichen Mischmasch aus Französisch, Lingala und Englisch.

»Es hat mit der Arbeit zu tun, ich –«, stammelte ich.

Sie warf mir einen strengen Blick zu. Ich war zu nervös, um das Handy vom Boden zu nehmen, und lehnte mich im Sessel zurück. Papa Pasteur rutschte auf seinem Sitz nach vorn. Wie immer erinnerte mich sein Gesicht an ein Rhinozeros, der bullige Körper, die wie ein V geformte Nasenspitze und der Haaransatz zu weit hinten am Kopf. Er legte los.

»Bruder Fabrice hat sein Masterstudium in Kanada abgeschlossen. Du warst ja sicherlich dabei, als er Zeugnis abgelegt hat.«

Ich nickte, aber wieso ging es plötzlich um Bruder Fabrice? Ich schielte zu Tantine Mireille, doch sie hielt den Kopf gesenkt.

»Schwester Bijoux«, fuhr Papa Pasteur fort, »es gibt im Leben jedes Menschen drei Abschnitte. Der erste ist die Geburt, der zweite die Ehe und der dritte der Tod. Die Bibel sagt uns: ›Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.‹« Er klopfte auf seine Bibel. »Schwester Bijoux, der Herr hat mir offenbart, dass die Zeit deines zweiten Lebensabschnitts gekommen ist: die Zeit der Ehe!«

Mir blieb die Luft weg. Der pondu-Geruch drang aus der Küche herein, und aus meinem würgenden Atem wurde anfallartiger Husten. Papa Pasteur musterte mich verärgert. Ich schlug mir auf die Brust, damit es aufhörte, doch es hörte nicht auf. Tantine Mireille sagte nichts, aber ich spürte, dass mich ihr Blick vor meinem nächsten bösen Fehler warnte. Papa Pasteur sprach weiter. Er klang jetzt noch ernster.

»Schwester Bijoux, wir haben lange gebetet und gefastet, und der Herr hat uns deinen künftigen Ehemann offenbart. Wir – Diakonin Mireille und Mama und Papa Mbongo – glauben, dass Gott dich für Bruder Fabrice auserwählt hat.«

Ich starrte Papa Pasteur an. In meinen Achselhöhlen sammelte sich schon der Schweiß. Heiraten?

Ich wandte mich mit einem Ruck zu Tantine Mireille. In diesem Moment blieb der Stromzähler stehen, und es wurde stockfinster. Kurze Zeit regte sich nichts mehr, und Tantine Mireille und Papa Pasteur waren gesichtslose, dunkle Figuren, die in der Schwärze schwebten. Papa Pasteur redete weiter, aber ich verstand kaum etwas, so schwer atmete ich. Ich öffnete meinen Mund, doch bevor ich etwas sagen konnte, begann es am Boden heftig zu surren und zu vibrieren. Das Handy leuchtete auf, und der Name erschien auf dem Display.

Mein Blick schnellte vom Handy zu Papa Pasteur, dessen Stimme körperlos durchs Dunkel hallte. »Wir vereinbaren einen Termin, dann könnt ihr zwei euch zusammensetzen und reden.«

Ich sah auf mein Handy hinunter und las den im Display leuchtenden Namen. Nkemjika. Das war sie. Das war Kay.

2

MIRA

Kinshasa, 1981

»Kin kiesse!«, kreischt Mira mit geschlossenen Augen, und immer neue Schweißperlen sickern aus ihrem Körper, während sie in der Mitte der improvisierten Tanzfläche im Rhythmus der jaulenden seben-Klänge, die von der Bühne her ertönen, ihre Handgelenke und Hüften kreisen lässt. Ihr Haar ist zu sternförmigen Cornrows mit eingesteckten Enden geflochten, wie sie alle zairischen Schulmädchen tragen. Die Säume an ihren hellroten Hosenbeinen flattern nach rechts und links, und die Ärmel ihrer Satinbluse kleben an ihrer Haut. Ringsum sind oben an den Grundstücksmauern Glühbirnen angebracht.

»Kinshasa la belle!«, ruft Chantal zurück. Sie ist heiser von den vielen Flaschen Bier. Die Tanzfläche ist überfüllt, ein Gewimmel schwitzender Körper wogt und tanzt und tollt zu Trommeln und E-Gitarre. Hier fühlt sich Mira lebendig, in Matongé, wo die Musik nie verstummt und die Leute nie schlafen, wo so oft, wie die Sonne aufgeht, ein neuer Tanz entsteht. Selbst jetzt übertönen die Hupen der Autos und Taxis und die Stimmen der auf der Hauptstraße streitenden Männer das Gelächter und die Musik auf der Tanzfläche. Das ist das Leben! Wenn sie dürfte, würde sie hier ihren Geburtstag feiern, auf den Straßen von Matongé mit Chantal, und tanzen, bis ihr die Knöchel wehtun. Aber morgen ist sie wieder in Gombe, wird sich unter die Gäste von Mama und Papa mischen, Interesse an geistlosem Smalltalk über Urlaub in Monaco heucheln und zu Liedern von Abeti und Mbilia Bel über mbandas und untreue Ehemänner tanzen.

Wenn Papa an ihrem Geburtstag den Auftritt einer Band nach ihrem Geschmack erlauben würde, wäre es gar nicht so schlimm, doch solche Bands nennt er voyous – Gauner. Papa hört nur Musik von Leuten wie Tabu Ley, Franco Luambo und Simaro Lutumba. Das sind richtige Musiker, sagt er. Und seit in Gombe immer öfter der Strom ausfällt – nicht wegen des staatlichen Stromversorgers SNEL, sondern wegen der Straßenmusiker, die Strom abzweigen –, hat Papa noch um einiges mehr über sie zu sagen.

Und ein Abend mit Papa und seinen Gäste wäre auch dann nicht so schlecht, wenn Ya Eugénie in Kinshasa wäre anstatt mit Tonton Sylvain auf Hochzeitsreise in Nairobi. Oder wenn Chantal kommen dürfte; aber Mama hat ihr letztes Jahr Besuchsverbot erteilt, nachdem sich Mira und Chantal aus dem Haus und in eine Fernsehshow von Mama Angebi mit Papa Wemba und King Kester geschlichen hatten und live auf Télé Zaïre zu sehen gewesen waren. Woher hätte sie aber auch wissen sollen, dass Chantal mit einem der Kameramänner zusammen war? Und war es vielleicht ihre Schuld gewesen, dass King Kester sie aus dem Publikum holte und auf der Bühne mit ihr tanzte? Aber trotz Mamas Gebrüll und der Prügel von Papa war es die Sache wert gewesen. Noch Wochen danach redeten alle an der École Privée du Sacré-Cœur von nichts anderem – sogar die belgischen und französischen Mädchen, die immer so taten, als würde sie nichts an Zaire auch nur im Mindesten interessieren, heimlich aber Affären mit ihren Chauffeuren und Laufburschen hatten.

Mira hört auf zu tanzen und öffnet die Augen, weil sie plötzlich bemerkt hat, dass Chantal nicht mehr da ist. Sie sucht die Tanzfläche nach Chantals langen Braids mit den eingeflochtenen Perlen ab und nach der weißen Jeans, die Chantals perfekt gerundete Pobacken so gut zur Geltung bringt, aber sie findet sie nicht. Sie entfernt sich von der Musik und verlässt das Tanzlokal Richtung Hauptstraße. Vor dem Eingang beleuchtet eine einzige Lampe an der Fassade den Namen Club Bobongo und ein Filmplakat von Black Jim le Magnifique. Sie lässt den Blick über die Leute schweifen, die mit Bierflaschen in der Hand herumstehen, und beschattet die Augen, um nicht von den Autoscheinwerfern geblendet zu werden, doch ihre Freundin ist nirgends zu sehen.

»Chantal!«, ruft sie in die Menge.

»Ngai oyo. Hier bin ich!«, lallt jemand unter den Umstehenden. »Nani azo luka ngai? Wer sucht mich?« Mira läuft zu der Stimme, aber die Frau ist noch dünner als Mira, trägt offene Braids und einen schwarzen Mini. Mira knurrt verärgert etwas vor sich hin und geht zum Eingang zurück, denn ihr ist eingefallen, dass sie eine goldene Armbanduhr am Handgelenk trägt und um den Hals das Kettchen mit dem Kruzifix aus massivem Gold mit einem Diamanten in der Mitte und dass in ihrer Handtasche ganz neue zairische Geldscheine liegen. Sie drückt die Tasche an sich, doch bevor sie wieder im Club ist, verstummt die Musik, und die Besucher strömen in einem lärmigen Durcheinander aus Gekicher und Euphorie auf den Gehweg.

»Chantal?«, ruft Mira flehentlich. Die Partyleute drängen aus dem Open-Air-Club und steigen in ihre Autos und in die Taxis, die rechts und links am Straßenrand warten.

Sie läuft hektisch den Gehweg ab, geht um die Autos herum, um die Frauen, die Grillspieße verkaufen, und um die Jungs aus dem Viertel, die Zigaretten verhökern.

»Chantal!«, brüllt sie. Wohin ist Chantal nun wieder abgehauen? Kein guter Zeitpunkt, um Männern nachzulaufen – sie muss nach Hause. Sie bleibt stehen, sie will überlegen, aber noch ehe ihr eine Idee kommt, läuft ein Mann an ihr vorbei, und etwas zwickt sie im Nacken. Als sie an sich hinunterschaut, hängt nichts mehr an ihrer Brust. Das goldene Kruzifix ist weg.

»Hey!«, ruft sie und versucht dem Mann hinterherzurennen, aber der Gehweg ist zu voll.

Eine Stunde später, als sich die Menge zerstreut hat und die Musiker zusammengepackt haben, steht Mira mitten in der Nacht ganz allein da. Die Glühbirnen an der Mauer brennen nicht mehr, die Scheinwerfer und Paraffinlampen sind erloschen; nur das Licht aus den Häusern und die eine Lampe am Eingang erhellen noch ihren Weg. Sie geht auf und ab und sieht sich ständig um, falls jemand aus dem Schatten tritt und nach ihrer Tasche greift. Die Straße liegt still vor ihr; nur Grillengezirp und das Klackern von Miras Stöckeln auf dem Gehsteig sind zu hören, und es riecht noch immer schwach nach gegrilltem Fleisch und Bier. Statt der Leichtigkeit vorhin beim Tanzen hat sie jetzt Angst und ein flaues Gefühl im Magen. Wie kann Chantal sie einfach alleinlassen! Die Ausgangssperre gilt schon seit Stunden, und sämtliche Taxis sind weg. Sie darf zwar nicht mit dem Taxi fahren, aber was bleibt Chantal und ihr übrig, wenn der Chauffeur der Familie ein Petzer ist. Wie oft hat sie schon Geld für Bier verschwendet, weil er Papa dann doch berichtet hat, dass sie zu spät in der Schule war! Oder wenn Chantal und sie etwas Besseres zu tun gehabt haben und gar nicht erst in die Schule gegangen sind. Sie wirft einen Blick auf die dunkle, verlassene Straße. Weiter vorn brennen Straßenlaternen. Vielleicht kommt sie zu Fuß nach Hause. Es würde zwar mindestens eine Stunde dauern, aber ihr fällt keine andere Lösung ein. Sie geht schneller, weicht den am Boden liegenden weggeworfenen Snackverpackungen, leeren Glasflaschen und Zigarettenschachteln aus.

»Citoyenne, hast du dich verirrt?«, ruft hinter ihr ein Mann auf Französisch. Ein Soldat ist es nicht, die sind nie so ruhig. Sie dreht sich blitzschnell um, presst ihre Handtasche an die Brust, und flüstert das Ave-Maria. Wird sie heute ihr Leben verlieren? Das ist die Strafe, weil sie so oft mit Chantal ausgebüxt ist, weil sie mit Papas Geld so oft Kleider und Make-up bezahlt hat, anstatt es während der Messe in das Opferkörbchen zu werfen, und weil sie letzten Sonntag die Hostie ausgespuckt hat. Das ist die Strafe fürs Schuleschwänzen und dafür, dass sie Chantal bei deren Eskapaden rund um dubiose Hotelzimmer und fragwürdige Partys begleitet hat, die Strafe, weil sie in der letzten Geschichtsarbeit gespickt hat, anstatt zuvor zu büffeln. So wird sie also sterben – am Abend vor dem Tag, an dem sie sechzehn wird, mitten in Matongé. Ihr Herz hämmert.

»Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen …«, murmelt sie und geht schneller.

»Citoyenne?«, ruft der Mann noch einmal. Seine Stimme klingt lauter, er kommt näher. Mira wirft einen Blick hinter sich, geht aber weiter. Der Mann hat die Hand erhoben, sein Hemdkragen ist aufgeknöpft, die Ärmel sind hochgekrempelt. Aber nicht deswegen hört sie nun auf zu beten, sondern weil sie ihn im schummrigen Licht einer Lampe wiedererkennt – Charlie Bolingo. Jeder, der auch nur auf einer einzigen Party in Matongé war, kennt Charlie Bolingo, den Leadgitarristen der Band Les Citoyens de la Capitale. Er hat in dieser Nacht nicht gespielt, aber er ist es. Das sieht sie an dem riesigen, ungekämmten Afro, der zwar nicht annähernd so riesig ist wie die Afros der Jackson Five, aber trotzdem schon von Weitem auffällt.

»Citoyenne?« Er geht auf sie zu. Aus der Nähe sind sein eckiges Gesicht und die rötlich glänzende Haut zu erkennen. Er sieht nicht halb so gut aus wie King Kester mit seiner markanten Kieferpartie und dem schwermütigen Blick, für den alle Mädchen in Kinshasa ihre Verlobten sofort verlassen würden. Und er ist auch kein Papa Wemba, der sein unspektakuläres Gesicht und seine geringe Körpergröße mit seiner tremolierenden Stimme und den psychedelischen Klamotten mehr als wettmacht. Vielleicht liegt es an Charlie Bolingos Mund, der wie ein Fluss geformt ist, an seinen geschwungenen Wimpern, den gelenkigen Beinen – an der Art, wie er sich locker hinstellt, der Rücken gerade, die Schultern entspannt, der Kopf leicht gesenkt wie auf der Bühne – vielleicht bleibt Mira deswegen stehen.

»Hast du dich verlaufen?« Er hat eine schöne Stimme, leicht heiser. Mira stammelt vor sich hin, während sie nach etwas Ausschau hält, das erklären könnte, warum sie mitten in der Nacht allein hier draußen herumläuft. Er könnte schließlich gefährlich sein, Musiker hin oder her.

»Nein, ich warte auf –«, sagt sie auf Französisch, sieht sich noch einmal um und entdeckt ein Coca-Cola-Plakat auf der anderen Straßenseite. Ein Mann und eine Frau, die an einem Swimmingpool sitzen.

»Ich warte auf meinen Ehemann«, fügt sie hastig auf Lingala hinzu. Chantal hat ihr verraten, dass sie Lingala sprechen muss, wenn sie etwas um die Hälfte billiger haben will. Sie schluckt und nestelt am Gurt ihrer Ledertasche.

»Auf deinen Ehemann?« Er betrachtet ihre ringlose Hand, hebt den Blick zu ihren Sternchen-Cornrows, und seine Lippen verziehen sich zu einem breiten Grinsen. Mira sieht das schmale Bärtchen rings um den Mund, der wie ein Fluss geformt ist. Er muss mindestens drei, vier Jahre älter sein als sie.

»Da wirst du lange warten müssen. Hast du überhaupt schon deinen Schulabschluss in der Tasche?«, fragt er spöttisch.

Mira öffnet verdutzt den Mund, weiß aber nichts zu erwidern und gibt schließlich zu, dass sie mit Chantal gekommen ist. »Sie ist bestimmt gleich wieder da, sie muss nur was …« – sie schaut weg – »erledigen.« Warum hat sie das gesagt? Sie hätte bei der Geschichte mit ihrem Ehemann bleiben sollen. Wie kommt der Typ dazu, einfach ihr Alter anzusprechen? Er lacht leise in sich hinein, seine Brust hebt und senkt sich unter dem offenen Hemd.

Mira sieht ihm in die Augen. »Was?«, fragt sie, hin- und hergerissen zwischen Angst und Respekt. Wenn sie aus dieser Sache lebend rauskommt, wird sie Chantal gehörig die Meinung geigen. Nein, zuerst wird sie ihr ganzes Geld zusammenkratzen und in der Sonntagsmesse in den Spendenkorb werfen und erst dann Chantal die Meinung geigen. Vielleicht hat Mama recht, wenn sie über Chantal sagt: »Einem Mädchen aus einer armen Familie kann man nicht trauen. A mona mobali a leka te! So eine lässt keinen Mann aus.«

Mira wird nie verstehen, was Chantal von den vielen Männern hat. Die älteren, die Minister und ausländischen Geschäftsleute, hält sie sich für künftige Zeiten – »Ich bin eine arme Frau aus Kinshasa. Selbst wenn ich es schaffe, mein Studium irgendwie zu bezahlen – wer gibt mir danach einen Job? Man muss sich zu helfen wissen!« Doch das erklärt nicht, warum Chantal auch viele Liebhaber in ihrem Alter hat. Einen hat Mira sogar mal Didier statt Francis genannt – Zwillinge miteinander betrügen, das schafft nur Chantal. Mama glaubt, dass sich Mira mit Chantal herumtreibt, um in Kinshasa Ausschau nach Männern zu halten, aber Mira will einfach nur tanzen und Party machen. Und mit wem lässt sich besser feiern als mit Chantal N’djoli? Der einzigen Schülerin an der École Privée du Sacré-Cœur, deren Vater kein Firmenchef oder Minister ist. Chantals Mutter, die in der Schule putzt, hat ein paar Leute ganz oben irgendwie überredet, ihr Kind in eine der elitärsten Schulen Kinshasas aufzunehmen, und zwar kostenfrei. Chantal weiß alles über jeden in Sacré-Cœur – welche Schülerinnen mit welchen Lehrern zusammen sind –, und von ihr hat Mira auch alles über die chéries und carines und über das, was die Mädchen nachts im Schlafsaal so alles treiben.

Mira hat es erst nicht glauben können. »Zwei Mädchen zusammen?«, fragte sie fassungslos. Doch dann wurden Élodie und Antho gemeinsam nackt im Bett erwischt und mussten um die Schule herummarschieren und sich vorführen lassen.

»Der Club ist seit einer Stunde geschlossen, und du wartest noch immer?« Der Mann zieht die Brauen hoch und grinst Mira an. Es liegt etwas in seinem Blick, eine Eindringlichkeit, die Mira dazu bringt, von einem Fuß auf den anderen zu treten.

»Was ist dein Problem? Lass mich in Ruhe!«, faucht sie ihn auf Französisch an.

Er wirkt verblüfft, doch dann wird sein Gesicht wieder weich, und das Mondsichelgrinsen ist auch wieder da, und Mira bereut es sofort, ihn angeschrien zu haben.

»Sie kommt bald zurück«, sagt sie leise auf Lingala. Es klingt eher hoffnungsvoll als gewiss.

Er nickt. »Ich fahre dich heim. Das ist meine Pflicht als guter citoyen.« Er hebt den Zeigefinger, was heißt, dass Mira nicht weggehen soll. »Bin gleich wieder da. Zela ngai – warte auf mich«, sagt er und verschwindet in die Nacht. Er wird doch nicht glauben, dass sie zu ihm in ein Auto steigt! Ihr Blick folgt dem Gehweg mit den dickstämmigen Bäumen bis zur Kreuzung mit der Avenue de la Victoire. Sie zieht ihre hohen Schuhe aus und macht sich auf den Heimweg. Und sie überlegt sich schon eine Geschichte, mit der sie erklären kann, wo sie war, falls Mama sie ausgetrickst hat und mitten in der Nacht in ihr Zimmer gegangen ist, was sie seit der Sache mit Télé Zaïre oft macht. Kurz darauf hört sie hinter sich Reifen surren.

»Citoyenne!«, ruft der Mann.

Mira bleibt stehen, dreht sich um und reißt ungläubig die Augen auf.

»Was ist das?« Sie deutet auf das irre Vehikel.

»Mein Fahrrad«, prahlt er, balanciert einen Fuß auf dem Pedal und tippt mit dem anderen zärtlich in den Straßenstaub.

Der Anblick des ganglosen Rads und der über die Sohlen der Flip-Flops ragenden Zehen von Charlie Bolingo bringt sie zum Lachen. »Auf das klapprige Ding soll ich mich setzen? Damit schaffen wir es nicht mal zur Avenue de la Victoire!«

»Und wie willst du nach Hause kommen? Willst du weiter auf deinen Ehemann warten? Es gibt eine Ausgangssperre, ist dir das klar? Und deine Klamotten würde ich nicht gerade als schicklich bezeichnen«, fügt er boshaft hinzu.

Mira schaut auf ihre Jeans, auf die Stöckelschuhe in ihrer Hand, dann wieder auf das Rad. Sollte sie von einem Soldaten gestoppt werden, wird er fragen, warum sie Hosen trägt und warum sie, eine Schülerin, um diese Zeit noch draußen ist. Wenn sie sagt, wer ihr Vater ist – die Methode, die ihr aus den meisten heiklen Situationen heraushilft –, wird der Soldat darauf bestehen, sie zu ihren Eltern zu bringen, und alle aufwecken. Dieses Risiko kann sie nicht eingehen, nicht am Tag vor ihrem Geburtstag, wenn das Haus schon voller Tanten und Onkel ist, die nur zu Geburtstagen, Hochzeiten und matangas kommen – oder wenn sie Geld für den Krankenhausaufenthalt brauchen. Und morgen ist nicht einfach nur ihr Geburtstag; morgen wird Papa obendrein seine große Ankündigung machen. Monatelang haben sie von nichts anderem mehr gesprochen als von dieser Ankündigung; sie war auch der Grund, warum Miras Eltern nach der Sonntagsmesse länger geblieben sind und warum Papa in letzter Zeit mehr Besucher in seinem Arbeitszimmer empfangen hat als früher. Sie muss nach Hause. Aber wo wird sie landen, wenn sie sich zu Charlie Bolingo aufs Fahrrad setzt?

»Ich gehe zu Fuß –« Über ihnen leuchtet es und gleich wieder und noch einmal. Dann zucken Blitze über den schwarzen Himmel, Donner dröhnt, und es beginnt zu regnen. Riesige Tropfen prasseln zu Boden. Charlie Bolingos Afro fällt in sich zusammen, und sein Gesicht und seine Brust sind nass, aber er grinst und streckt Mira die Hand entgegen. Mira seufzt und lässt sich von ihm auf das Rad hinaufhelfen.

»Leg die Arme um meinen Bauch, und halt dich fest!«, schreit er, und nachdem sie ihm ihre Adresse genannt hat, tritt er in die Pedale, und sie gleiten gemächlich los.

So plötzlich der Regen eingesetzt hat, hört er wieder auf, und die Luft duftet süß und zitronig wie umgegrabene Erde. Mira schließt die Augen und betet zu Mama Maria um eine sichere Heimkehr, während der Himmel aufklart und das rostige Fahrrad knarzt. Charlie Bolingo strampelt und strampelt. Mira öffnet die Augen. Sie fahren in die Nacht hinein, und die Anstrengung wird mit jeder Bewegung größer. Sie fahren so langsam, dass Mira zu Fuß schneller gewesen wäre.

»Du da hinten, lebst du noch, Citoyenne?«, ruft er fröhlich, als wäre das alles völlig normal.

»Ja«, erwidert sie leise.

»Kann dich nicht hören.«

»Ja!«

Er lacht. Es klingt wie Musik und nach Übermut, und sein Lachen vibriert an Miras Brust.

Sie erkennt keine einzige Straße und fragt, wo sie sind, und er antwortet, dass er einen Umweg macht, damit sie nicht an einem Checkpoint landen.

»Keine Angst, ich bring dich sicher nach Hause, Citoyenne.«

Sie umklammert ihn fester und schluckt. Als sie wieder aufblickt, sieht sie endlich Vertrautes: die Gebäude der SNEL und des staatlichen Transportunternehmens ONATRA, die Banque du Zaïre, wo Tonton Sylvain arbeitet, die große Gartenanlage des Palais de la Nation, das Hotel Intercontinental, wo Papa Squash spielt. Vor den Gebäuden erheben sich jeweils zwei riesige Fahnenmasten; an dem einen hängt die Nationalflagge – ein gelber Kreis und eine braune Hand mit einer roten Fackel auf grünem Hintergrund –, am anderen das Wappen von Zaire mit dem Kopf eines Leoparden, der das Maul weit aufreißt, links umschlossen von einem Olivenzweig, rechts von einer Mondsichel. Unter dem Kopf des Leoparden kreuzen sich zwei Speere, und ganz unten steht wie auf eine Schriftrolle geschrieben Justice Paix Travail. Mira sieht die beiden Fahnen jeden Morgen auf dem Schulhof, wenn La Zaïroise gesungen wird. Papa hat vor Stolz gestrahlt, als sie ihm die Hymne zum ersten Mal vortrug, ohne den Text zu vergessen.

Dann taucht auch schon der Fluss Zaire vor ihnen auf, und Miras Schultern lockern sich. Während sie auf der Promenade dahinfahren, singt Charlie Bolingo ein Lied, das Mira kennt – Papa singt es jeden Morgen, während er die Zeitung liest – Ebale ya Zaïre. Sie legt die Wange an Charlie Bolingos Rücken, sieht zu, wie die Sonne aus dem Fluss hervorsteigt, und lauscht Charlies Stimme, die schöner klingt als alles, was sie jemals gehört und geschmeckt hat.

Als das Lied zu Ende ist, ruft er: »Kinshasa la belle!«

Sie bremsen am Eck vor Miras Haus, und sie bedankt sich für die Fahrt. Er nickt und hebt sein Rad mit einer Hand in die Höhe. Sie tastet nach ihrem Kettchen, da fällt ihr der Dieb ein.

»Verdammt!«, ruft sie.

Er beugt sich zu ihr. »Was ist?«

»Mein Kettchen – jemand hat es mir geklaut, als ich aus dem Club gegangen bin.«

»Wie sieht es aus?«

»Der Anhänger ist ein Kruzifix aus massivem Gold. Mama bringt mich um!«

3

BIJOUX

London, 2004

Am Morgen nach dem Besuch von Papa Pasteur schreckte ich aus dem Schlaf, weil ein Güterzug kreischend über die Schienen rumpelte. Heiraten? Und obendrein Bruder Fabrice? Hatte Tantine Mireille vom vielen Fasten und Beten total den Verstand verloren? Mein Handy klingelte, und ich suchte hektisch danach, weil ich dachte, es wäre Kay. Auf dem Display stand aber weder eine Londoner Nummer noch +243, die Vorwahl von Kongo. Trotzdem wusste ich, dass der Anruf von Mama kam.

»Mama?«, brüllte ich zum Handy hinunter, während ich es so hastig vom Nachttisch nahm, dass es mir fast aus der Hand fiel.

»Mein Herz, hörst du mich?«, fragte sie auf Französisch. Im Hintergrund waren undeutlich Stimmen zu hören.

»Wo bist du, Mama?«

»Auf dem Weg nach Genf, ich bleibe zwei Wochen. Dann weiter nach Südafrika und wieder nach Hause zu Großmutter. Sie ist immer noch mitgenommen von Großvaters Beerdigung. Ich kann nicht lang wegbleiben, aber bei MSF geht es nach der Schließung der Büros in Iran drunter und drüber, und ich bin total im Stress.«

Sie seufzte schwer, und ich stellte mir vor, wie sie an ihrem Dutt herumdrückte – das machte sie immer, wenn sie abgekämpft war.

»Und Papa? Ist er wieder in Binza?«, fragte ich ungeduldig. Ich hoffte, sie würde die Frage bejahen und ich könnte ihn anrufen. Mama war in letzter Zeit nur noch an Flughäfen und erfüllte eine Mission nach der anderen für Médecins Sans Frontières, während Papa die ganze Zeit in Mbandaka war. Ich hasste den Krieg – er hatte mich nach England gebracht und unsere Familie auseinandergerissen.

»Nein.« Es wurde still. »Sylvain bleibt jetzt erst mal in Mbandaka.«

Sie räusperte sich, und ihre Stimme klang fröhlicher. »Mein Flug wird gleich aufgerufen. Jetzt erzähl mir die große Neuigkeit!«

»Die große Neuigkeit?«

»Als ich zurück in Binza war, hast du von Neuigkeiten gesprochen.«

»Ach so, ja.« Gerade als ich ihr von meinem Job bei Bailey & Cunningham erzählen wollte, ertönte eine Lautsprecherdurchsage.

»Mein Flug«, sagte Mama hastig. »Wir telefonieren, sobald ich gelandet bin.«

Sie holte tief Luft, und ich wusste sofort, was sie sagen würde: dasselbe, was sie gesagt hatte, als ich sechzehn wurde, als ich meinen Abschluss feierte, als ich mit meinem Praktikum fertig war – das, womit sie jedes Gespräch beendete.

»Es hat geklappt, nicht wahr?«, sagte sie sanft. Ich sah ihr herzförmiges Gesicht vor mir, ihre Wangen, die beim Sprechen weicher wurden. Wäre sie bei mir gewesen, hätte sie mich jetzt umarmt, und ich hätte ihr Rosenwasserparfüm eingeatmet, bis ich selbst danach gerochen hätte.

»Ja, Mama, es hat geklappt«, erwiderte ich tonlos und sah zu, wie sich das matte Morgenlicht durch die Vorhangritzen zwängte. Das Handy verstummte. Meine Tür wurde aufgerissen, und Tantine Mireille stand da. Sie trug schon Kittel und kitambala mit dem Aufdruck WeClean. Grelles gelbes Licht drang aus dem Gang in mein Zimmer. Ich kniff die Augen zusammen. Ich hasste es, dass sie nie klopfte.

»Ich bin heute Abend beim Frauengebetskreis«, verkündete sie in mechanischem Ton – es klang zwar nicht kalt, aber auch nicht so, wie Mama gerade am Handy mit mir gesprochen hatte, nämlich so, dass ich ihre Lust, mit mir zu reden, heraushören konnte. Ich nickte und sah zu ihr hoch. Wir hatten die gleiche tiefbraune Haut, rötlich braun wie Kastanien, nur glänzte sie nicht mehr weich, sondern war in der Winterluft hart und fahl geworden. Im Gegensatz zu Mama und Großmutter fehlten uns die afrikanischen Gene für einen vollen Busen und breite Hüften. Tantine Mireille war schlank; nur an den Hüften und Pobacken saß gerade so viel, dass man auch von hinten erkennen konnte, dass sie keine Weiße war. Sie hatte die gleichen Augen wie Großvater – eng stehend und wie Mandarinenschnitze geformt. Großvaters Augen hatten sich beim Lachen immer verengt, bis seine glänzenden schwarzen Pupillen hinter den Mandarinenschnitzen verschwunden waren. Ich vermisste sein Lachen; Tantine Mireille lachte nie.

»Morgen«, sagte sie noch und sah mir in die Augen, aber ihr Blick war so leer, als würde sie die Wand anstarren. »Was Papa Pasteur gestern Abend gesagt hat, besprechen wir morgen.«

Ich nickte. Ich hatte längst gelernt, nie Fragen zu stellen. Sie ging raus, drehte sich aber plötzlich um. »Wie war dein erster Arbeitstag?«, fragte sie etwas unbeschwerter, aber ohne zu lächeln.

»Gut«, antwortete ich auf Englisch.

»Gelobt sei Gott.« Sie nickte. Dann sagte sie, was sie immer sagte, wenn ich allein in der Wohnung blieb, und jeden Abend, bevor ich ins Bett ging.

»Psalm 23, Bijoux. Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.«

Ihre Stimme wurde immer ganz weich, wenn sie das sagte.

Sie ging hinaus und schloss die Tür.

Ein Güterzug fuhr rumpelnd vorbei. Ich sprang aus dem Bett und lief ins Bad, um mich für die Arbeit zurechtzumachen. Im Büro starrte ich fast den ganzen Tag nur auf die Uhr, und sobald es ging, machte ich mich auf den Weg zu Kay.

Ich lief aus dem Bahnhof Peckham Rye, um dem Regen und dem unausweichlichen Geruch nach Kummer und frittiertem Fisch zu entgehen, vorbei an ghanaischen und indischen Ladenbesitzern, die Berge von Jamswurzeln und Scotch-Bonnet-Chilis umschichteten, vorbei an den beiden alten Damen aus der Karibik, die über eine Hochzeit tratschten, bei der es zu viel Rum und zu wenig Ziegencurry gegeben hatte, bis ich endlich das Bussey Building erreichte – den alten Backsteinbau, der sich fast verlor zwischen Peckhams anderen Himmlischen Kirchen und mehreren Friseursalons – Jumi’s Crown of Glory, Bunmi’s International Hair Salon, Divine Destiny. Für Tantine Mireille bedeutete der Donnerstag Frauengebetskreis in The Mountain, für mich Open Mic im Café Zami.

Das Café war rappelvoll. Lautes Stimmengewirr und ein Geruchsgemisch aus Tabak und Kakaobutter; aus den Lautsprechern dröhnte Milkshake, der Kelis-Song, der schon den ganzen Sommer rauf und runter gespielt worden war. Wenn der Song im Zami gesungen wurde, lockte der Milkshake allerdings alle Mädchen in den Garten – und nicht die Jungs wie im Song. Im ganzen Raum standen Tische und Stühle, die nicht zusammenpassten. An der Wand über dem Bücherregal hingen Fotos, die Kay gemacht hatte – gerahmte Schwarz-Weiß-Bilder von gefalteten Händen. Die Fotos waren wunderschön. Immer wenn ich sie mir ansah, dachte ich an meine Malstunden bei Madame Mwanza am Frühstückstisch in Binza. Und vorn im Café war die Bühne mit den zwei riesigen, nebeneinander hängenden Regenbogenfahnen und den blinkenden Lichterketten. Weil die Bühne leer war, das Licht im Zuschauerraum brannte und die Leute die Bar stürmten, wusste ich, dass gerade die Pause begonnen hatte.

Ich versuchte mich zu Kay durchzukämpfen, aber es war zu voll. Ich kannte inzwischen alle Stammgäste im Zami: die Dichterin aus Bangladesch im roten Sari und mit Doc Martens, Danté, die als Dragking im weißen Unterhemd und mit aufgemaltem Bärtchen Pony von Ginuwine sang. Die ersten Male hatte ich mich dort ziemlich unwohl gefühlt. Es prasselten so viele Eindrücke auf mich ein – die Klamotten, die Gespräche über Kolonialismus, über Genderfluidität und Sexualität, die neuen Wörter und Akronyme: Stud, Hard Femme, Gold Star, QTIPOC, Coming-out. Alle waren bildende Künstlerinnen oder Schriftstellerinnen, und ich war mir nie sicher, ob ich dazugehörte. Ich war nur Kays Freundin – die langweilige Angestellte. Mir war klar, dass mich alle so sahen, auch wenn Kay das immer bestritt. Und es stimmte ja auch, an mir war nichts Besonderes. Seit ich in England lebte, hatte mir Tantine Mireille nur Schweigen beigebracht, und The Mountain hatte »Schwester Bijoux« aus mir gemacht. Wie sollten die anderen diese Bijoux mögen, wenn ich sie in Wahrheit selbst nicht mochte?

Kay arbeitete an der Bar. Sie hatte ihre Dreadlocks zu einem High Bun geschlungen, sodass der Undercut gut zu sehen war, und ihre nackten Arme ragten aus einem alten Lakers-Trikot hervor. Als sie mich sah, winkte sie. Fast ein Jahr zusammen, und ich hatte das Gefühl noch immer jedes Mal, wenn ich sie sah – das Gefühl zu zerfallen. Ich winkte zurück und lächelte und ging nach hinten zu Birdy und Salima, die wie gewohnt am Tisch vor dem Bücherregal saßen. An den Seitenteilen von Birdys Rollstuhl klebten Regenbogensticker, sie trug einen kurzen Afro, und auf ihrem T-Shirt stand Eat Pussy, Not Animals. Salima saß neben ihr und hielt ihre Hand. Sie trug braune Stiefel und einen weißen Jumpsuit, der wie ein Raumanzug aussah. Vieles an dieser Beziehung verstand ich noch immer nicht: An einem Tag waren sie total verliebt, am nächsten küsste eine von ihnen eine andere. Ja, vieles am Zami verstand ich noch nicht, aber wie bei Tantine Mireille hatte ich auch hier gelernt, keine Fragen zu stellen und nicht mehr »er« oder »sie« zu sagen wie bei Leo, einem früher sehr wichtigen Menschen für Kay, der eine Menge Tabetten geschluckt hatte und tot in seinem Zimmer gefunden worden war. Kay hatte mir erzählt, dass ihn seine Eltern beim Begräbnis immer noch als Daniella bezeichnet und ein Foto von ihm mit neun in einem Minnie-Mouse-Kleid aufgestellt hatten.

»Beej!« Salima sprang von ihrem Stuhl auf und umarmte mich. »Schade, dass du gestern nicht zur Ausstellung gekommen bist, es war so cool! Und es gab eine Riesenparty.«

Ihre blonden Locken wippten, und die winzige Kugel an ihrem Septum-Piercing klirrte leise. Obwohl Salima schon seit mehr als zehn Jahren in London lebte, hatte sie einen starken deutschen Akzent, und alles, worüber sie sprach, klang so, als würde sie es zum ersten Mal erleben.

»Tut mir leid«, murmelte ich.

»Geht’s dir gut, Süße?«, fragte Birdy lächelnd. »Wie ist der neue Job?«

Birdy war vor einigen Jahren aus Manchester weggezogen und hatte kaum noch einen Akzent, verwendete aber weiterhin einzelne nur dort gebräuchliche Wörter.

Ich schälte mich aus meinem Mantel und zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor. »Gut.«

»Stimmt was nicht?« Birdy musterte mich. Sie war die Einzige im Zami, die noch mit ihren Eltern redete – vielleicht weil ihre Adoptiveltern weiße Engländer waren –, und von allen im Zami mochte ich sie am meisten. Sie hatte ihre biologische Mutter, eine Jamaikanerin, die geheiratet und weitere Kinder bekommen hatte, mit ganz schlechtem Gewissen gesucht und war bei der Begegnung mit ihr enttäuscht gewesen. Sie habe gar nichts empfunden, hatte sie mir erzählt, und das kannte ich auch.

Ich schüttelte den Kopf. »Nein, alles in Ordnung.«

Ich sah zu Kay hinter der Bar und hoffte, dass die Pause bald vorbei sein würde. Kay würde mir helfen, den Besuch von Papa Pasteur zu verstehen, sie würde mich beruhigen. Das schaffte sie immer. Sie hörte zu, wenn ich mich über Tantine Mireille beklagte, und sie verstand, warum ich nicht bei ihr übernachten konnte und mir immer erst eine Lüge einfallen lassen musste, wenn ich mich mit ihr treffen wollte. Kay stammte aus Birmingham. Ihr Vater war Pastor, und ein Mitglied seiner Gemeinde hatte sie in einem Underground-Gay-Club erwischt, als sie vierzehn war. Sie hatte mir nicht alles erzählt, was damals passiert war – nur dass sie den Sommer in Enugu in Nigeria hatte verbringen müssen und danach in Birmingham das Geld fürs Schulmittagessen sparte und sich auf einem Platz ganz hinten in einem Bus nach London davonmachte. Seitdem war sie nie wieder in Birmingham gewesen, nicht mal zum Begräbnis ihrer Mutter.