Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: YOL-the-book

- Sprache: Deutsch

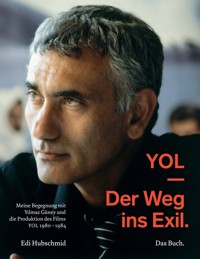

Das Buch erzählt von meiner Begegnung mit dem Künstler Yilmaz Güney in den Jahren ab 1980 in der Türkei (nach dem Militärputsch) bis zu seinem Tod im Jahre 1984 in Paris. Es ist die Geschichte einer aussergewöhnlichen Zusammenarbeit und Freundschaft mit einem Menschen, der in der Türkei heute noch ein grosses Ansehen geniesst und dessen Leben geprägt war von grossen Erfolgen als Schauspieler und Regisseur, aber auch von Gefängnisaufenthalten, Verfolgung und Flucht. Am Filmfestival in Cannes 1982 wurde der Film "YOL" mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

YOL [Türkisch] bedeutet:

die Reise

der Weg

die Route

der Ausweg

der Durchgang

die Lösung

Der schraffierte Bereich zeigt das von Kurden bewohnte Gebiet, unabhängig von den politischen Grenzen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Vorspann

Abflug und Ankunft

Yılmaz Güney — Werdegang bis 1979

Produktion YOL

Flucht aus der Türkei

Postproduktion YOL

Festival von Cannes

Nachwort

Nachspann

Hintergrundinformationen

Kurzfilmografie von Yılmaz Güney

Presseheft YOL, Mai 1982

Anmerkungen zum Film YOL

Ausschnitte aus einem Gespräch mit Yılmaz Güney

Index

Fotonachweis

Glossar

Impressum

Vorwort

Xavier Koller

Yılmaz Güney habe ich persönlich nie kennengelernt. SÜRÜ war meine erste Begegnung mit ihm, über die Leinwand. Dessen starke Bilder blieben in meinem Gedächtnis hängen. Da war ein starker, kluger Kopf am Werk, dachte ich mir. Cactus Film hatte den Film damals in der Schweiz in die Kinos gebracht. Als ich später erfuhr, dass der Urheber des Films, Yılmaz Güney, im Gefängnis saß und Zeki Ökten den Film nach seinen Anweisungen gedreht hatte, war mein Interesse an Güney vollkommen erwacht. Wer war dieser Mann? Wie war es möglich, einen derart starken Film aus der Gefangenschaft heraus zu kreieren und zu kontrollieren? Wie schuf er die Voraussetzungen, um dies möglich zu machen? Wo kam dieser Güney her? Was war seine Vergangenheit? Was war sein Verbrechen, für welches er neunzehn Jahre im Knast sitzen sollte? Wer waren seine Verbündeten, seine kreativen Mitarbeiter, denen er das Vertrauen gab, diesen Film zu drehen? Viel konnte ich damals noch nicht in Erfahrung bringen, denn Publikationen in deutscher Sprache fanden sich noch nicht.

Dann kam YOL. Gedreht von Şerif Gören. Dieser Film hatte mich noch stärker reingenommen als SÜRÜ! Nachdem YOL Cannes gewonnen hatte, gab es einige Informationen über Güney. Es wurde bekannt, dass Güney «Bayram», das Opferfest, für welches die Gefangenen für einige Tage ihre Familien besuchen durften, wie in YOL dargestellt, für seine eigene Flucht aus dem Gefängnis reproduziert hatte. Genial! Diese Geschichte über Güneys persönliche YOL (Reise) ins Exil erzählt Edi Hubschmid in seinem Buch ausführlich und eindrücklich. Er macht einsehbar, mit welchem kreativen Kalkül Güney arbeitete, mit welcher schöpferischen Kraft er die ihm aufgebrummte Strafe erduldete. Wie er YOL, den Film, strategisch nutzte (meine persönliche Einschätzung), um sich ein Leben außerhalb der Gefängnismauern zu sichern. Sein früher Tod nach DUVAR (DIE MAUER, LE MUR) gab mir den Gedanken, er müsse sich gesagt haben: Lieber in Freiheit sterben, als in Gefangenschaft verenden.

1989, bei den Vorbereitungen zu meinem Film REISE DER HOFFNUNG, vermittelte Edi Hubschmid uns Kontakte in Istanbul. Er selbst konnte noch nicht in die Türkei reisen, denn YOL war dort noch verboten. Unter anderen trafen wir Şerif Gören,Tuncay Akça – und – vor allem Necmettin Çobanoğlu, den späteren Hauptdarsteller meines Films. Ihn hatte ich entdeckt, als ich mir YOL im Hinblick auf mögliche Darsteller nochmals mehrmals anschaute. Şerif sagte mir dann, er habe bei YOL primär gar nicht als Schauspieler gearbeitet, sondern als Aufnahmeleiter. Nur weil der für die Rolle vorgesehene Darsteller nicht zum Dreh kam, wies Şerif Necmettin an, als Schauspieler einzuspringen. Eine für mich glückliche Fügung, wie sich zeigte.

Şerif Gören, Feride Çiçekoğlu und ich saßen einige Tage in einem Hotel in Alanya, welches Ferides Ehemann Zafer als Architekt entworfen hatte, sprachen über mein Treatment und arbeiteten an der Struktur des möglichen Drehbuches. Da mir die türkische Kultur fremd war, bat ich Şerif, die Sequenzen, welche in der Türkei spielten, zu drehen, während ich den restlichen Teil in Italien und der Schweiz betreuen würde. Er war einverstanden.

Ich habe Şerif mit Fragen über Güney gelöchert, aber er war immer sehr zurückhaltend in seinen Äußerungen. Kurz vor unserem Dreh habe ich dann rausgefunden, warum. Şerif war frustriert und sauer auf Güney. Er habe ihn, Şerif, und seine Arbeit an YOL kaum gewürdigt, sondern sich alle Lorbeeren auf den eigenen Kopf gesetzt. Als Folge davon stellte mir Şerif ein Ultimatum: «Entweder mache ich den ganzen Film, oder ich steige aus. Ich will nicht, dass mir dasselbe nochmals passiert!»

von links nach rechts:Alfi Sinniger, Xavier Koller,Peter-Christian Fueter, Dustin Hoffmann.

Nun war ich echt in der Klemme, moralisch wie rechtlich. Die Produktion war, basierend auf meinem Treatment und mit meinem Namen als verantwortlicher Regisseur finanziert. Darum konnte ich leider Şerif den Film nicht überlassen und war gezwungen, mein Ideal aufzugeben, in den sauren Apfel zu beißen und in einer Sprache zu drehen, die mir fremd war. Schade für Şerif, ich hätte auch ihm den nicht erwarteten Erfolg gegönnt. Dadurch hat Yılmaz Güney Jahre nach seinem Tod auch meine Arbeit und mein Leben massiv beeinflusst.

Standfoto YOL: an Gefangene wird Post verteilt.

Vorspann

Edi Hubschmid, im März 2017

Als noch junger Filmproduzent war ich in den Jahren 1980 und 1981 öfters in der Türkei unterwegs und durch die Koproduktion mit der Güney-Film Istanbul in Kontakt mit der türkischen Filmszene – insbesondere mit Yılmaz Güney, der zu jener Zeit im Gefängnis von Isparta saß. Wie schon bei SÜRÜ (1978) und DÜŞMAN (1979) entwickelte Yılmaz Güney ein ausgeklügeltes System, um aus dem Gefängnis heraus Filme zu realisieren. Beim Projekt YOL planten wir von Beginn weg eine intensive Zusammenarbeit. Nach der Fertigstellung des Films wurde dieser für elf Jahre in der Türkei auf den Index gesetzt und verboten. Es war für mich daher nicht ratsam, sofort wieder in die Türkei zu reisen.

Unsere damals junge Firma Cactus Film AG, eine Kooperative, die aus der Aufspaltung des Filmkollektivs Zürich 1979 entstanden war, strebte zu der Zeit ein kompromissloses Engagement für den Kinoautorenfilm an.

Auch wenn uns als Schweizer Firma der heimische Film natürlich am Herzen lag, versuchten wir auch über die Sprach- und Landesgrenzen hinweg tätig zu sein. So galt innerhalb der damaligen linken Filmszene unser Hauptinteresse denn auch jenen Filmautoren, die politisch wie gesellschaftlich relevante Themen realisierten. Dieser kulturelle Austausch wurde bewusst gesucht. Die Solidarität, die dabei entstand, entsprach unserem inhaltlichen Credo.

Es sind drei Motive, die mich veranlasst haben, die folgenden Aufzeichnungen, Fotografien und Dokumente in diesem Foto-Erzählband zusammenzufassen:

Meine persönlichen Erinnerungen an einen außerordentlichen Künstler, der mich mit seiner unbändigen Schaffenskraft und seiner mutigen Haltung sehr beeindruckt hat. Ich bin noch immer traurig, dass er so früh von uns gehen musste. Im Jahr 2017 wäre Yılmaz achtzig Jahre alt geworden.

Ich möchte aufzeigen, welches Kreativpotenzial Yılmaz Güney besaß und wie es ihm möglich war, aus dem Gefängnis heraus Filme herzustellen. Es ist auch ein Versuch, einen Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion und der «Gefängnismauern des Exils» zu werfen.

Ich erzähle die wahre Geschichte meiner Begegnung mit Yılmaz Güney. Es ranken sich viele Legenden um sein Leben, vor allem in der Türkei. Auch wenn unsere Geschichte vor zweiunddreißig Jahren geschrieben wurde, hat sie doch an Aktualität nichts eingebüßt. Yılmaz Güney hat sich nicht nur mit seinen Filmen ausgedrückt, sondern auch in seinen Schriften und Reden. So ist sein zehnseitiger Beitrag im Presseheft des Filmes YOL noch immer aktuell und brisant (S.

→

). Ich kann nur von jenen Gegebenheiten berichten, an denen ich selbst zugegen war (1979–1984). Ich besaß immer zwei Fotoarchiv-Schachteln mit verschiedensten Dokumenten und Fotos. Doch dann fand ich auch meine Agenden aus den Jahren 1981 und 1982. Auch wenn dort kein Tagebuch zu finden war, so konnte ich doch einige Daten verifizieren.

Was nach 1984 geschah, kenne ich nur bruchstückhaft. Auf der Website www.yol-the-book.com werden zusätzliche Dokumente, Fotos und Videos bereitgestellt, die einesteils aus jener Zeit stammen und spezielle, produktionelle Aspekte beleuchten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) und andererseits auch die Frage nach der Zeit danach stellen: Was geschah danach?

Über Yılmaz Güney sind keine Bücher auf Deutsch erhältlich. Es existiert einzig die Publikation des «buntbuch-verlags, hamburg», (1980), das Drehbuch von SÜRÜ. Von den zahlreichen Publikationen in türkischer Sprache kenne ich die bedeutendsten. Diese habe ich mir auch partiell übersetzen lassen. Da Yılmaz Güney in der Türkei einen Mythos darstellt, enthalten die Veröffentlichungen einige Fehler, die darauf zurückzuführen sind, dass die Autoren der angesprochenen Publikationen das Werk und das Wirken von Yılmaz Güney auf eine Weise interpretieren, die eher vom Hörensagen her stammt als von der tatsächlichen Faktenlage. Sollte sich bei der geneigten Leserschaft ein über den Rahmen dieses Buches hinausgehendes Interesse für diesen kurdisch-stämmigen Filmemacher aus der Türkei und seine Werke einstellen, so verweise ich auf die zahlreichen Materialien im World Wide Web. Meine Hoffnung ist es, dass die Güney Film Istanbul durch dieses Buch zusätzlich motiviert wird, das filmische Erbe technisch sowie organisatorisch in der Art zu pflegen, wie es für einen großen Künstler angemessen ist. So ist es wichtig, dass die Negative der Filme erhalten bleiben und dass bald neue DVDs mit dem Vorzug digital restaurierter Fassungen wieder erhältlich sein werden (inklusive verschiedener Untertitelversionen).

Die Produktion von YOL fand in einer Zeit statt, in der es keine portablen Telefone oder Computer gab, wie wir sie heute kennen. Auch hatten wir nicht immer eine Kamera dabei, und so sind relativ wenig eigene Aufnahmen entstanden. Trotzdem habe ich die Form des Bilderbuchs gewählt, in dem ich auf sogenannte Symbolbilder zurückgreife. Die Herstellung eines Filmes untersteht im Prinzip immer dem gleichen Vorgang. Filmschaffende aus verschiedensten Sprach- und Kulturregionen sind in der Lage, problemlos zusammenzuarbeiten, falls einerseits eine gemeinsame handwerkliche Basis besteht und andererseits der Leitfaden für die Ausführung dieses Handwerks – sprich das Drehbuch – in einer Sprache zugänglich ist, die alle verstehen. Dies ist meistens Englisch. Es geht aber auch ganz ohne Worte, nämlich mit Körpersprache. So hat auch Yılmaz Güney mit der Schweizer Cutterin Elizabeth Waelchli häufig bloß über Gesten kommuniziert: Ein kleines Tippen auf die Schulter, ein vielsagender Blick oder dergleichen genügten, sich untereinander verständlich zu machen.

Auf der ganzen Welt entstehen unter unterschiedlichsten Umständen und Einflussfaktoren sehr viele unterschiedliche Filme. Ein Film ist denn auch wie eine Tomate: Man sieht der Tomate nicht an, wie und wo sie gewachsen ist. Beim Essen jedoch wird spürbar, ob die Tomate in Hydrokultur oder in der Muttererde mit Sonnenlicht gezüchtet wurde. Bei der Filmproduktion ist es ähnlich: Man sieht den Filmen nicht an, wie sie entstanden sind.

Wie vielen anderen erscheint auch mir manchmal die aktuelle Situation auf Mutter Erde derart chaotisch, ungerecht und brutal, dass man kaum noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft hegen kann. So sind zum Beispiel die jüngsten Entwicklungen in der Türkei sehr besorgniserregend, sodass man sich in die Jahre um 1980 zurückversetzt fühlt.

Gerade uns, den nun pensionierten 68ern, kommt es vor, als erwache die Zeit von damals wieder. Am 12. September 1980 putschte das Militär den damaligen Ministerpräsidenten und installierte eine äußerst repressive Diktatur. Auch heute sind die Gefängnisse wieder übervoll. Jeder in der Türkei, der sich zurzeit frei und bereits harmlos kritisch äußert, wird verhaftet. Die Repression geht sogar so weit, dass die türkischen Konsulate und die Botschaften alles verfolgen, was über das Land gesagt oder geschrieben wird.

Nicht selten trifft dann eine Klage bei den Betroffenen ein, die vom Mann aus dem Regierungsgebäude mit den tausend Zimmern in Ankara veranlasst wurde. Es existiert mittlerweile so etwas wie eine «Gesinnungskriminalität» in der Türkei. Wer verhaftet wird, weiß meist nicht einmal, mit wie vielen Klagen er bereits eingedeckt wurde. So wie die Regierungsgeschäfte im Ak Saray (Weißen Haus) aktuell geführt werden, besteht die Gefahr, dass die türkische Bevölkerung wie Sandstein an Schleifpapier aufgerieben wird und in verfeindete Gruppen zerfällt.

Ich sitze hier in meiner komfortablen Wohnung in Zürich, in dieser schönen und geordneten Schweiz. Ein Land, das Ruhe und Frieden ausstrahlt, jedoch täglich darum ringt, die direkte Demokratie wirklich zu leben. Zudem sucht mein Land immer noch seinen Platz in Europa und kann sich weder dafür noch dagegen entscheiden.

Viele Schweizer meiner Generation halten vom Klischee der sauberen weißen Weste der Schweiz überhaupt nichts. Und der Mythos von «Wilhelm Tell» und vom «Rütlischwur» als fiktivem Staatsgründungsakt von 1291 ist nichts anderes als verstaubtes Legendentum, das bestenfalls der Tourismuswerbung dient. Die rechtskonservativen Kreise in der Schweiz können es nicht lassen, diese mythisch verklärte Staatswerdung ständig wiederzukäuen. Ganz bewusst vergessen diese Kreise, dass die heutige Schweiz erst seit 1848 mit der ersten Verfassung (vom Staatenbund zum Bundesstaat) existiert. Die gleichen konservativen Eliten begeben sich in die Türkei, um dort das Jubiläum der Installation des von der Schweizer Gesetzgebung kopierten Zivilgesetzes (ZGB) zu feiern. Bei dieser Feier im Jahr 2006 in Ankara hatte der damalige Bundesrat Christoph Blocher ganz vergessen zu fragen, ob diese Gesetze in der heutigen Türkei überhaupt Anwendung finden.

Offen gestanden beschämt es mich, dass die Schweiz dermaßen viele Chancen seit Kriegsende 1945 verpasst hat. Diese Überheblichkeit, die verhinderte, freiwillig und aus Überzeugung klare Positionen zu beziehen und Akzente zu setzen. Der Druck von außen hatte jeweils derart stark aufgebaut werden müssen, bis die Schweiz unter Zwang einige Verfehlungen eingestand und ihre Gesetze änderte. Die Analyse der Historiker wurde erst im Jahr 2002 im sog. Bergier-Bericht veröffentlicht. Darin wurden u.a. folgende Themen behandelt: Nazi-Gold-Affäre, nachrichtenlose Vermögen, Bankgeheimnis, Plattform und Drehscheibe für das organisierte Verbrechen, Steuerhinterziehung, Flüchtlings- und Asylpolitik, die « Boot-ist-voll»-Mentalität, Waffenexporte.

In den 1970 er- und 1980 er-Jahren wurden viele Schweizer Filmschaffende als «Nestbeschmutzer» bezeichnet. So entstanden zum Beispiel bei den Filmen DIE ERSCHIESSUNG DES LANDESVERRÄTERS ERNST S. von Richard Dindo oder DAS BOOT IST VOLL von Markus Imhoof unsägliche Diskussionen, die öfters auch zu parlamentarischen Vorstößen führten, mit dem Ziel, die Gelder der Filmförderung zu kürzen. In Zürich zum Beispiel verweigerte der zuständige Regierungsrat Alfred Gilgen, Leiter der Erziehungsdirektion (1971–1995), öfters eine Preis-Auszeichnung eines Zürcher Filmes, so dass die Filmschaffenden Geld sammelten, um dem nicht prämierten Filmemacher einen «Trostpreis» überreichen zu können.

Ich erwähne diese schweizerischen Vorgänge, weil ich mich frage, wie lange es wohl braucht, bis die Türkei den Prozess der Vergangenheitsbewältigung beginnen wird. In Anbetracht der aktuellen politischen Situation erscheint dies für den Moment unmöglich zu sein.

Für den Film YOL war es damals unmöglich, einen schweizerischen Beitrag aus der Filmförderung zu beantragen. Ein Co-Produktions-Abkommen mit der Türkei gab und gibt es auch heute nicht.

Enttäuscht aber keineswegs überrascht waren wir damals, als klar wurde, dass ein Asyl-Gesuch für Yılmaz Güney und seine Familie in der Schweiz keine Chance hatte, so dass wir mein Heimatland sehr bald verlassen mussten.

Mir ist bewusst, dass auf der ganzen Welt viele Menschen Repression und Gewalt ausgesetzt sind. Was Yılmaz Güney erlebte, haben viele Menschen auch bitter erfahren müssen. Und leider findet derlei Übel weiterhin tagtäglich in zahlreichen Brennpunkten auf dem Globus statt. Allen Opfern dieser Unterdrückung und Ausgrenzung ist dieses Buch auch gewidmet und soll als Erinnerung und Mahnmal dienen. Yılmaz Güney wäre damit sicher mit mir einverstanden gewesen.

Wie erwähnt erzählt dieser Band die Ereignisse von 1980–1984. In einem zweiten Buch werde ich die Fortsetzung schreiben unter dem Titel: Was geschah danach? Mit den Menschen, den Firmen und dem Film YOL.

Abflug und Ankunft

Oktober 1981

Yılmaz Güney und Edi Hubschmid.

Am Vormittag des 14. Oktober 1981 standen Yılmaz Güney und ich an einem Abfluggate im Flughafen von Athen. Die Air-France-Maschine stand bereit, und ohne uns die innere Aufregung anmerken zu lassen, bestiegen wir das Flugzeug. Unser Reiseziel war Paris.

Nachdem wir auf unseren Sitzen Platz genommen hatten, vertieften wir uns sogleich in die bereitgelegten Magazine. Wir sprachen nur das Nötigste. Mit großer Erleichterung spürten wir dann, wie wir beim Start in die Sitze gedrückt wurden. Nun gab es kein Zurück mehr …

Beinahe zur gleichen Zeit stand Fatoş Güney mit ihrem Sohn Yılmaz junior in der Nähe der Passkontrolle des Flughafens von Istanbul. Kerim Puldi hatte sie soeben zum Flughafen gefahren. Ihr war die Aufregung deutlich anzusehen. Sie hatte drei Tickets erster Klasse für einen Flug nach Zürich in ihrer Handtasche – für sich, ihren eigenen Sohn und Elif, ihre Stieftochter. Doch Elif war nicht am ausgemachten Treffpunkt in der Stadt erschienen, wo sie Fatoş hätte abholen sollen, um gemeinsam zum Flughafen zu fahren.

Die Zeit bis zum Abflug drängte, Fatoş’ Aufregung wurde immer größer. Und als Elif auch beim letzten Aufruf für die Swissair-Maschine mit Destination Zürich immer noch nicht aufgetaucht war, übergab sie Kerim Elifs Ticket, zusammen mit allem Bargeld in türkischer Lira, das sie noch auf sich trug, und beauftragte ihn, sicherzustellen, dass das Mädchen so schnell wie möglich nach Zürich nachkommen würde. Dann drehte sie sich um und verschwand mit Yılmaz junior an der Hand in der Passkontrolle.

Fatoş und Yılmaz junior wurden in Zürich von Donat Keusch und Nihat Behram abgeholt. Die Begrüßung war herzlich. Die Frage nach dem Verbleib von Tochter Elif wurde auf dem Weg in Donats Wohnung ausführlich besprochen. Bereits aber hatte Nihat von Kerim aus Istanbul telefonisch die Auskunft erhalten, dass Elif die nächste Maschine nach Zürich besteigen würde. In ihrem Pass habe zum Ausreisevisum zwar noch die Unterschrift ihrer leiblichen Mutter gefehlt, doch nun sei auch diese Hürde genommen und der Flug bestätigt.

In Donats und Eliane Stutterheims gemeinsamer Wohnung war aber noch keine Erleichterung zu spüren. Denn Fatoş war nicht nur um Elifs Wohlbefinden, sondern auch um das ihres Mannes besorgt, der sich auf dem Weg nach Paris befand. Sie rief sogleich bei Marie-Christine Malbert in der französischen Metropole an, um zu erfahren, ob Yılmaz dort bereits gut angekommen sei, doch hörte sie am anderen Ende der Leitung bloß die Stimme des Anrufbeantworters.

Yılmaz und ich saßen zu der Zeit im Taxi vom Flughafen Charles de Gaulle in Richtung Innenstadt. Ziel war die 3, Rue de l’Agent Bailly, die Wohnung von Marie-Christine. Diese war jedoch nicht zu Hause, und so nahmen wir den Wohnungsschlüssel unter der Türmatte hervor, auch wenn auf dem Abtreter sinnigerweise Gegenteiliges zu lesen war: «Der Wohnungsschlüssel befindet sich nicht unter dieser Matte!»

Kaum in die Wohnung getreten, telefonierte ich nach Zürich, wo Eliane abnahm. Ich übergab Yılmaz sofort den Hörer, damit er mit Fatoş am anderen Ende der Leitung sprechen konnte. Sie redeten untereinander türkisch. Die Erleichterung, dass alles gut gegangen war, war groß. Anschließend sprachen wir mit Nihat und vereinbarten für den folgenden Tag ein Treffen in Marseille. Danach ging ich am nahen Markt Lebensmittel einkaufen.

Am nächsten Tag standen wir alle zusammen vor dem Hauptgebäude des Polizeikommissariats in Marseille:

Yılmaz Güney und seine Frau Fatoş, Nihat Behram und ich. Yılmaz fragte Nihat, der auch mit Fatoş wie vereinbart von Zürich in die französische Hafenstadt gereist war, nach Passbildern. Doch er hatte keine dabei, weswegen wir zuerst ein Fotostudio aufsuchen mussten, um die entsprechenden Bilder herstellen zu lassen. Daraufhin erst betraten wir das Kommissariat.

Ich ging voraus und zeigte dem Polizisten an der Rezeption die Visitenkarte, worauf umgehend ein ziviler Beamter herbeigerufen wurde, der die Familie Güney in ein Büro führte. Nihat wartete draußen, während ich als Dolmetscher beigezogen wurde. Zwar sprach ich kein Türkisch, doch mit Yılmaz und Fatoş verständigte ich mich in einem rudimentären Englisch und übersetzte für den Polizisten auf dieser Sprachbasis alles ins Französische. Bereits nach einer Stunde standen wir wieder draußen vor den Toren des Polizeigebäudes. Die Familie Güney hielt die benötigten und soeben erstellten französischen Cartes de séjour in den Händen! Wir fühlten uns alle wie in einem Traum, denn so langsam realisierten wir, was das alles zu bedeuten hatte: Yılmaz war frei, mit seiner Familie vereint … schon bald aber wieder in einem neuen Gefängnis. Oblag es fortan mir, als sein «Gefängniswärter» zu agieren?

Fatoş und Nihat flogen noch am selben Tag zurück in die Limmatstadt, während Yılmaz und ich den nächsten Zug nach Zürich bestiegen. Denn mit Yılmaz und «seiner» Schweizer Identitätskarte die Passkontrolle am Flughafen von Zürich zu durchlaufen, erschien uns zu riskant. Eine Einschätzung, die sich später als richtig herausstellen sollte. Stattdessen wollten wir in Genf die Schweizer Grenze unauffällig als normale Touristen passieren, um uns später in der Wohnung von Donat und Eliane in Zürich wiederzutreffen.

Auf der langen Bahnfahrt hatten wir genügend Zeit, uns zu sammeln, ein bisschen zu schlafen, zu essen und die letzten Tage Revue passieren zu lassen. Alles war dermaßen schnell gegangen. Jeder von uns erwähnte ein Detail der Ereignisse, das dem anderen gar nicht aufgefallen war.

Yılmaz Güney

Yılmaz und ich waren uns ein Jahr davor nicht nur unter speziellen Umständen begegnet, sondern wir waren auch sehr unterschiedlicher Herkunft. Zudem war ich zehn Jahre jünger und deshalb von seinem Erfahrungsschatz gleichsam sehr beeindruckt wie fasziniert. Yılmaz war ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Er redete ruhig und bedacht. Unsere simple englische Sprache brachte uns zuweilen zum Lachen. Oft halfen nur noch einfache Gesten, wenn uns der passende Ausdruck nicht einfiel.

Von seiner äußeren Erscheinung her war Yılmaz von feingliedriger Statur und wirkte elegant, ohne dass ihm Allüren anzumerken gewesen wären. Seine Persönlichkeit beeindruckte mich.

Doch seine und unsere Geschichte begann viel früher – in der Türkei … in einem Gefängnis. Doch ganz zu Beginn war ich gar nicht dabei …

Yılmaz Güney — Werdegang bis 1979

Es war einmal… ein berühmter Schauspieler in der Türkei…

Yılmaz Güney (im Bild mit seiner Mutter), dessen bürgerlicher Name Yılmaz Pütün lautete, wurde am 1. April 1937 in einem Dorf in der Nähe von Adana in der Südtürkei geboren. Seine kurdischen Eltern haben sich in Adana kennengelernt, und sie lebten zu Beginn in einfachen, bäuerlichen Verhältnissen. Von seiner Kindheit hatte Yılmaz viele schöne Erinnerungen, denn seine Mutter war eine ausgezeichnete Erzählerin. Abends, nach getaner Arbeit, konnte sie der ganzen Familie lange und spannende Geschichten erzählen. Diese Abende waren so speziell, dass auch die halbe Nachbarschaft in der Stube Platz hatte. Zudem spielte sein Vater ein Instrument, so dass auch oft kurdische Lieder gesungen wurden. Später wurde sein Vater mit fünfunddreißig Jahren Verwalter und rechte Hand eines Gutsbesitzers, und Yılmaz erkannte schnell, dass es in seinem Dorf zwei Klassen von Menschen gab. Mit vierzehn Jahren verließ Yılmaz sein Heimatdorf und besuchte in Adana das Gymnasium. Seine Absicht war es zuerst, Schriftsteller zu werden. Nach der Hochschulreife studierte er an den Universitäten in Ankara