2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

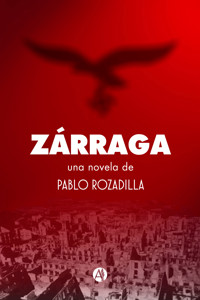

"Zárraga" es una historia coral en la que se mixturan la diáspora vasca con los resabios del nazismo. Es una ficción que muestra de qué manera el devenir de los acontecimientos históricos mundiales puede mezclar la vida en comunidad, los sueños, los proyectos, las conductas y hasta la sangre de víctimas y victimarios. Las acciones tienen lugar no sólo en un imaginario pueblo de la Provincia de Santa Fe, sino también en distintas ciudades de Argentina, Alemania, España, Italia, México, Estados Unidos, Brasil y Paraguay. El nudo argumental tiene que ver con la vida de ese pueblo fundado por vascos, en el que la sangre de los fundadores, a través de sus herederos, por obra del amor y el desconocimiento, termina mezclándose con la de un alemán que llega con su familia a Zárraga a finales de la década del 40. La historia central se va tejiendo conjuntamente con las historias aledañas, que también irán confluyendo para llegar a un final sorpresivo. "Zárraga" es una novela que habla de la diáspora vasca, de la Masacre de Guernica, del nazismo, de la Luftwaffe, de las SS, de ODESSA, de los cazadores de nazis, de la ETA. Pero además habla de los sueños, de las ilusiones, de los proyectos de vida, y a la vez de los secretos, las mentiras, los engaños... Todo ese cóctel de sucesos fluye atravesando los distintos momentos históricos del convulsionado siglo XX.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 582

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

PABLO ROZADILLA

Zárraga

Rozadilla, PabloZárraga / Pablo Rozadilla. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-4279-3

1. Novelas. I. Título.CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de contenidos

CAPÍTULO I - IÑAKI

CAPÍTULO II - HEINRICH

CAPÍTULO III - ANDONI

CAPÍTULO IV - MARTA

CAPÍTULO V - BODO

CAPÍTULO VI - IMANOL

CAPÍTULO VII - ADIÓS A BODO

CAPÍTULO VIII - LAS NIEVES DE ZÁRRAGA

CAPÍTULO IX - URZURI

CAPÍTULO X - GUADALUPE

CAPÍTULO XI - ANTES DE ZÁRRAGA

CAPÍTULO XII - EL INGENIERO PROHASKA

CAPÍTULO XIII - OLIVER (de Ülm a Génova)

CAPÍTULO XIV - OLIVER (de Génova a Stuttgart)

CAPÍTULO XV - MADRE E HIJA

CAPÍTULO XVI - VÍCTOR ABEL

CAPÍTULO XVII - OLIVER (de Stuttgart a Rosario)

CAPÍTULO XVIII - GERMÁN

CAPÍTULO XIX - CITA EN ÜLM

CAPÍTULO XX - CITA EN ZÁRRAGA

EPÍLOGO

CAPÍTULO I

IÑAKI

En Zárraga todos se conocen. Cada habitante del pueblo tiene en claro la identidad de la persona con la cual se cruza en alguna de sus calles. Sobre todo cuando se trata de aquellos vecinos mayores, a los cuales se les conoce no sólo la identidad sino también la historia de vida. O por lo menos, los datos más salientes. Cuando se trata de personas más jóvenes, la cara puede dar una idea de la familia a la cual pertenecen. “Este me parece que es el hijo de Juan, el empleado de la farmacia y Laura, la piba que es profesora de historia en el colegio”. Los rasgos físicos suelen ofrecer datos casi concretos acerca de la procedencia genética de los jóvenes zarraguenses.

Ese –zarraguense– es el gentilicio mayormente aceptado en el pueblo. Y que no pueda decirse “unánimemente aceptado” es a raíz de la beligerancia gentilicia de algunos habitantes que históricamente han preferido el uso de la expresión “zarragonés”. La razón de esa dicotomía tiene que ver con el origen fundacional del pueblo –una colonia de inmigrantes vascos–, y está muy bien explicada en la publicación histórica del Dr. Eduardo Lucco, un dentista que tenía como pasatiempo la recabación desordenada, voluntarista y poco sistematizada de datos, estadísticas, anécdotas, acontecimientos, nacimientos, fallecimientos, casamientos, bautismos, partidos de fútbol, obras teatrales, nómina de egresados, etc., que hubieran tenido lugar en el pueblo de Zárraga. El Dr. Lucco, cuando fue diagnosticado precozmente de una enfermedad grave, se decidió a compilar, en un libro de manufactura casera, los archivos que guardaba mayormente en cuadernos, hojas sueltas, y recortes del diario “El Meridiano” de Villa Emeal, cabecera del departamento. El libro contó con el apoyo de la Comuna local y la Cooperativa Agrícola de Zárraga, y se titula, ambiciosamente, “Historia de Zárraga”. Cabe destacar que el entusiasta historiador de Zárraga moriría tres años después de publicado el libro, pero no de aquella enfermedad diagnosticada, sino de un repentino paro cardíaco.

En un fragmento del libro, Lucco explica que “desde la creación misma del pueblo por decreto provincial del 15 de abril de 1925, se aceptó mayoritariamente la expresión de ‘zarraguense’ como adjetivo gentilicio de sus habitantes. Así lo comprueba la denominación de una de las primeras instituciones fundadas en el pueblo, dedicada al fomento de actividades sociales, recreativas y culturales, llamada ‘Sociedad de Fomento Zarraguense’, nacida el 23 de marzo de 1926, y que desarrollara actividades hasta junio de 1968, cuando dejó de funcionar por la creación de la actual ‘Cooperativa de Servicios Públicos de Zárraga’, a cuyo ámbito pasaron las dependencias edilicias y mobiliarias de la antigua sociedad de fomento. Sin embargo, en algunos círculos amistosos y sociales del pueblo se fue gestando la costumbre de utilizar la expresión ‘zarragonés’, en clara alusión al gentilicio ‘aragonés’, relativo al ciudadano oriundo de la comunidad española de Aragón. Dicha costumbre se gestó para provocar el enfado de los pobladores de origen vasco, nativos y descendientes, que viven en este pueblo, quienes fácilmente caen en la trampa y muestran su enojo cuando alguien trata de mezclar burlonamente el origen ancestral del País Vasco con el gentilicio correspondiente a una comunidad vecina en el reino de España”.

En resumen, cuando algún poblador dice “zarragonés” es casi seguro que no es descendiente de vascos y simplemente quiere hacer enojar a un “zarraguense” presente en la conversación, o al menos aludirlo socarronamente. Y todo tiene que ver con la relación intrínseca entre el pueblo santafesino de Zárraga y el País Vasco.

En el verano de 1893 un contingente de inmigrantes vascos llegaba a la Argentina. Era en el marco de una de las tantas oleadas de lo que se llamó la “diáspora vasca”, histórica y multicausal dispersión de los vascos que los llevó a emigrar a distintos países de Sudamérica, pero sobre todo a Uruguay y a la República Argentina. En ese contingente venía una familia oriunda de Lagrán, municipio de la provincia de Álava. Era la familia de Iñaki Zárraga, un hombre de 30 años con grandes conocimientos en la actividad tambera, que había sido seducido por las historias que le llegaban desde Uruguay y Argentina. Historias que daban cuenta de una especie de paraíso terrenal en este lado del Atlántico, con un pueblo abierto a recibir inmigrantes europeos, y gobiernos que otorgaban las facilidades indispensables para que esos inmigrantes se establecieran sin problemas en alguno de los confines de su vasta y generosa geografía.

Iñaki Zárraga era el segundo de cuatro hermanos nacidos todos en el País Vasco. Vino acompañado de su esposa, Nieves Solaberrieta, cinco años menor que su esposo, y sus dos pequeños hijos, Patxi de 5 años y Aitor de 2. Apenas desembarcados en el puerto de Buenos Aires, fueron recibidos por un antiguo vecino de Pipaón que se había afincado en el oeste del entonces Territorio Nacional de La Pampa, a sólo 30 kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires. En el caserío que a partir de 1902 diera origen al pueblo de Macachín, Iñaki se integró rápidamente a la actividad ferroviaria, pero su especialidad tambera pudo más. En el corazón de la provincia de Santa Fe hacía falta alguien con experiencia en la actividad lechera y a partir de la recomendación de un vecino, así fue que Iñaki y familia llegaron a “Tierra Buena”, la renombrada estancia de Arístides Abattángelo, para hacerse cargo del incipiente tambo.

El poderoso hacendado, en uno de los costados del Arroyo Benítez, había construido una modesta barraca para los nuevos moradores de su hacienda. Esa barraca sería la primera vivienda alrededor de la cual se iría estableciendo primero un caserío, luego una colonia, más tarde un pueblo. Porque Iñaki, fiel a la costumbre vasca de traer a sus propios coterráneos, y aprovechando esa impronta denominada “emigración en cadena” que caracterizó históricamente a los nativos del País Vasco, fue convocando todos los años nuevos contingentes de vascos que llegaban para trabajar en el cada vez más importante tambo de “Tierra Buena”.

Para fines de 1894 ya eran quince las familias vascas que se habían establecido en la zona. Sumados a los lugareños que también tenían cabida en el tambo manejado por Zárraga, llegaban al centenar de personas habitando el por entonces “Caserío de don Iñaki”. Con el correr de los años, ya en los albores del siglo 20, el caserío iría tomando vida propia, incorporando nuevos habitantes que no sólo se integraban a la actividad lechera, sino también prestaban oficios de otra índole, como carpinteros, herreros, panaderos. Fue entonces que Arístides Abbatángelo, viendo el crecimiento cuantitativo y cualitativo del caserío, y en agradecimiento al denodado esfuerzo de los trabajadores del tambo, donó esa franja de hectáreas a la vera del arroyo para que cada familia fuera propietaria de su propia vivienda, y se organizara, rudimentariamente, un poblado. Se trazaron calles y parcelas para espacios verdes, se delimitaron cuadras y manzanas, se abrió un ingreso hacia el camino que unía Villa Emeal y Valenzano (hoy es la Ruta Provincial Nº56), y se pensó en un nombre. Por iniciativa de los principales habitantes del lugar, el pueblo –aun no reconocido oficialmente como tal– se llamaría “Euskal Ausardia” (coraje vasco en idioma euskera). No había autoridades constituidas. No hacía falta siquiera designarlas. Todos los habitantes de “Euskal Ausardia” respondían al liderazgo natural de Iñaki Zárraga. Un hombre bueno y trabajador, dueño de un tesón y una voluntad inclaudicable.

Cualquier contingencia que tuviera lugar en el pueblo, ahí estaba Iñaki para solucionarla. De propia mano o trayendo al experto en la cuestión. Ya fuera tapar un pozo en el camino de entrada, cambiar la canilla en la casa de un vecino o podar la rama de un árbol que crecía peligrosamente. Y siempre con una sonrisa dibujada en los labios. Su esposa Nieves, una dócil pero valiente mujer, de pelo rubio, mucho más baja que su esposo, cuidaba del hogar, seguía de cerca el crecimiento de los niños, se ocupaba de los quehaceres domésticos y además, cuando Patxi primero y luego Aitor tuvieron edad escolar, los llevaba en sulky hasta la escuela de Villa Emeal, distante 6 kilómetros. En ese sulky iban además cuatro chicos más, todos hijos de algún vecino del pueblo. La caravana escolar crecía año tras año, sumando sulkys, caballos, carros y más adelante los primeros automóviles en llegar a la zona. Era hermoso ver partir a ese contingente de alumnos ávidos de aprendizaje, corriendo con entusiasmo a subirse a los vehículos que los llevaban hasta Villa Emeal. Siempre sonrientes, siempre alegres, siempre disfrutando ese simple y significativo acto de ir a aprender. Y Nieves era la capitana de esa caravana tan especial. La caravana que los llevaba bien temprano en la mañana, aprovechando el fresco de los amaneceres en verano, o desafiando la escarcha de la helada en los inviernos. Y la caravana de regreso, cuando cerca del mediodía los niños volvían a su hogares para devorar esos almuerzos preparados con tanto esmero por sus madres.

Así transcurría la vida en Euskal Ausardia, aunque para los habitantes de pueblos aledaños, seguía siendo “el caserío de don Iñaki”. Euskal Ausardia era casi un trabalenguas para muchos de los lugareños, incluidos algunos propios vecinos del poblado dispuesto a la vera del Arroyo Benítez. Tal el caso de don Natalio Pieralini, un inmigrante de la Emilia Romagna que después de una temporada en Buenos Aires había llegado a tentar suerte en la estancia de Abbatángelo, valiéndose de su habilidad como herrero.

—¿Cómo se llama nuestro pueblo, don Natalio? –le preguntaba intencionadamente algún muchacho del caserío.

—Ecalacharda –decía graciosamente Pieralini, desatando la carcajada festiva de sus interlocutores.

Don Natalio había estrechado lazos con todos, pero con Iñaki la amistad era aun más fuerte que con ningún otro de sus vecinos. El herrero tenía casi veinte años más que el tambero y lo quería como a un hijo. Por su parte Iñaki siempre lo visitaba, lo consultaba, le pedía opinión respecto de algún tema. Aunque el italiano se resistiera, Iñaki lo ayudaba con algún trabajo pesado mientras le cebaba mates, costumbre argentina rápidamente adquirida por los habitantes de esa colonia multivarietal de nacionalidades y por ende de costumbres propias.

El “coraje vasco” invocado en el nombre del pueblo, se ponía de manifiesto diariamente. En la puntual fortaleza física y espiritual para encarar las arduas tareas del tambo, en la dignidad y el respaldo a ese trabajo por parte de las madres, que eran el sostén de esos hombres que no cejaban en impulsar hacia adelante una historia conjunta. Con tesón, con esfuerzo, con coraje. Y el abanderado de esa impronta colectiva era Iñaki Zárraga. Una especie de padre protector de todos quienes habitaban el lugar. Fueran vascos, descendientes de vascos, asturianos, gallegos, italianos de distinto origen regional, criollos o lo que fueran. Todos eran comprendidos en la categoría de vecinos, de amigos, de compañeros.

Las primeras dos décadas del siglo 20 en Euskal Ausardia fueron de crecimiento constante. De a poco iban llegando más habitantes, como quedó dicho, ya sea para acoplarse al trabajo del tambo o bien para sumar en la oferta de oficios que el pueblo ampliaba. Así empezaron a llegar el primer enfermero, el primer veterinario y a fines de 1899 el primer médico, que fue Pedro Anoeta, recibido en la Facultad de Medicina y Enfermería dependiente de la Universidad del País Vasco. Un tío suyo, Urko Etcheverría, ya andaba por los pagos de Iñaki Zárraga y lo invitó para probar suerte en el incipiente poblado del centro santafesino. Anoeta se quedaría para siempre. Hoy una de las calles principales de Zárraga lleva su nombre, en homenaje a toda una vida al servicio de la salud pero también de la educación (fue docente secundario) y el deporte del pueblo (fue dirigente de numerosas disciplinas deportivas). Si bien años más tarde muchos de sus descendientes emigraron hacia otros destinos, varios de ellos aun viven en el pueblo en el que don Pedro Aoneta dejó un gran recuerdo.

Y cuando un vecino nuevo llegaba, ahí estaba Iñaki para darle la bienvenida, para ponerse a su disposición, para ofrecerle incluso hospedaje en su casa si hacía falta, mientras encontraba un lugar propio. Con su metro ochenta y siete, su pelo castaño, sus cejas pobladas, sus manos agrietadas por el trabajo, su sonrisa tenue. Tendiendo la mano a quien lo necesitara. Con ese liderazgo natural y con la impronta característica de sus habitantes, Euskal Ausardia fue creciendo. En 1901 se terminó de construir la capilla de San Martín de la Ascensión, la cual iría siendo modificada y arreglada varias veces con el transcurso del siglo recién comenzado. Allí, dándole un marco religioso más adecuado, los habitantes del pueblo podrían celebrar, fueran vascos o no, la fiesta de San Ignacio. Porque amén del origen de cada uno, el 31 de julio fue, es y será la fiesta de todos. Varias décadas después vendría la Semana Vasca, a desarrollarse en octubre, y los festejos iban a adquirir un marco más multitudinario, congregando a vascos de otros pueblos y ciudades. Atrayendo incluso a turistas que llegarían al pequeño pueblo para participar de las actividades, sobre todo el famoso Torneo de Pelota Vasca, cuyo escenario sería la institución fundada en 1912: el Centro Vasco Euskal Ausardia, cuyo primer presidente fue Pedro Anoeta. Y también el Aberri Eguna, celebrado por primera vez en 1932 en Bilbao, y que durante el franquismo fue prohibido en el País Vasco. Durante los años de prohibición, los países de la diáspora pasaron a ser epicentro de ese festejo del Día de la Patria Vasca.

Después vendría un dispensario, dirigido ad honorem también por el mismísimo Pedro Anoeta. Allí se ofrecería la atención sanitaria básica, siendo necesario un eventual traslado al Hospital de Villa Emeal, en casos más complejos. Los nacimientos, que en gran medida tenían lugar hasta entonces en la casa de doña Ofelia Navarro, la única partera del pueblo, ahora podrían producirse en “la salita”, tal la denominación brindada por los lugareños al dispensario inaugurado. Aunque doña Ofelia todavía traería al mundo muchos niños más, hasta su muerte ocurrida en 1923.

Un hecho relevante en el crecimiento social del pueblo sería la inauguración de la primera escuela, en 1916. Ya aquella caravana encabezada por Nieves Solaberrieta no tendría sentido, pero por una buena causa. Los niños del lugar podrían cursar sus clases sin necesidad de trasladarse esos seis kilómetros que los separaban de Villa Emeal. Los únicos obligados a continuar desandando esa distancia eran los alumnos en edad de colegio secundario, ya que el primer establecimiento de ese nivel abriría sus puertas en el pueblo de Zárraga allá por 1969.

El transcurso de aquellos años fue cubriendo de a poco las necesidades básicas que podían requerir los vecinos de cualquier población. Los habitantes del Euskal Ausardia ya podían tener sus hijos allí, podían tratar sus malestares y enfermedades, podían mandarlos a la escuela, podían practicar deportes y actividades culturales sin trasladarse a otro pueblo o ciudad. Sólo les faltaba poder enterrar allí a su muertos.

Hasta 1924, cuando alguien se moría en el pueblo, era velado en su casa y trasladado hasta el cementerio de Villa Emeal. Era habitual ver el acompañamiento que salía desde la vivienda del infortunado vecino, transitando lentamente los benditos seis kilómetros que unían a Euskal Ausardia con la población más cercana. Por iniciativa de la comisión directiva del Centro Vasco, se empezó a trabajar en la idea de un cementerio propio. Para ello hacía falta un terreno amplio en un sector no muy alejado, a mano del trazado urbano. Cuestión de llegar hasta allí incluso caminando.

No habían quedado terrenos muy amplios como para disponer una necrópolis, por más modesto que fuera el proyecto. Sólo quedaban algunos lotes para viviendas, y un par de manzanas más amplias que se reservaron para espacios verdes, y en los que por ahora los jóvenes del pueblo improvisaban sus partidos de fútbol. Se hizo necesario recurrir a los herederos de don Arístides Abbatángelo, fallecido en 1915, para solicitarles una extensión de los dominios donados oportunamente por el hacendado, a los fines de emplazar allí el cementerio. Encarnación Abbatángelo, la hija mayor y encargada de la administración de “Tierra Buena”, siguió la generosidad de su padre y ofreció un predio casi pegado al arroyo. Un acto generoso pero también oportunista, ya que se trataba de un sector potencialmente inundable en épocas de intensas lluvias. Iñaki Zárraga y los dirigentes del Centro Vasco lo sabían, pero aprovecharon el oportunismo de Encarnación con una buena dosis de un oportunismo similar.

Aceptaron el lote, se aseguraron la parte legal correspondiente, y cuando estuvo firmada la donación, emprendieron un sacrificado y colectivo trabajo de canalización del predio, para facilitar de esa manera el rápido escurrimiento de las aguas en los días de lluvias copiosas. Largas jornadas a pala limpia que aun son motivo de referencias y anécdotas. Las carretillas iban y venían por todo Euskal Ausardia. La tierra extraída era aprovechada hasta el último centímetro cúbico. Sirvió para nivelar terrenos desparejos, para construir maceteros en la plaza principal, para tapar pozos en las calles, para emparejar la canchita de fútbol del pueblo y hasta para llenar cientos de macetas particulares. Aunque el destino más significativo de una porción de esa tierra extraída para construir el canal alrededor del cementerio fue para abonar un retoño del Árbol de Guernica, el roble que simboliza las libertades vascas, traído especialmente desde la Casa de Juntas en el País Vasco, y que fue solemnemente plantado en la flamante Plaza de San Ignacio, el 31 de julio de 1924, día de su inauguración.

El tesón de esos vascos acostumbrados al esfuerzo colectivo en pos de un objetivo común, quedó de manifiesto quizá como pocas veces en la historia, en aquellas memorables jornadas de mediados de la década del 20. Aun se escuchan relatos y se escriben crónicas sobre los denominados “Días del Zanjón”, como se alude a lo sucedido durante los trabajos de canalización del predio destinado al cementerio.

Una vez terminado el zanjón de canalización, se dispuso un alambrado perimetral, un pórtico de ingreso muy modesto construido en ladrillo, se organizaron pequeñas manzanas internas, delimitadas por angostos senderos de pedregullo y se designó una comisión encargada del mantenimiento. Se planteó la posibilidad de inaugurarlo en un solemne acto oficial pero la idea fue desestimada en una reunión del Centro Vasco. Quien esgrimió el fundamento decisivo para no llevar a cabo esa inauguración oficial fue el propio Iñaki Zárraga.

—Amigos... este cementerio es el lugar adonde vamos a ir a parar todos. ¿Para qué inaugurarlo? En todo caso lo va a inaugurar el pobre paisano al que le toque “estirar la pata” primero, jajaja...

La opinión del líder natural de la comunidad de Euskal Ausardia fue coronada con una carcajada generalizada, y quedó registrada en el detalle preciso y pormenorizado que solía apuntar el primer secretario de actas del Centro Vasco, Baudilio Aguirregaray. El hombre acostumbraba anotar hasta la cantidad de veces que el expositor de turno tosía, y fue así que la alocución de Iñaki consta en el acta de la reunión efectuada ese jueves 18 de septiembre de 1924.

El 19 de septiembre de 1924, es decir al día siguiente, la providencia iba a trazar una de esas paradojas que parecen extraídas de una ficción literaria.

La reunión había terminado a eso de la una de la madrugada. Todos los presentes se fueron directamente a sus casas, menos Iñaki que acompañó hasta la punta del pueblo a su gran amigo Natalio Pieralini, que no era vasco pero sí socio del Centro Vasco local. El herrero italiano había enviudado tres años antes, y vivía solo porque sus tres hijos ya estaban casados y tenían sus propias familias. Por eso para él participar de las actividades del Centro significaba mantenerse ocupado en algo, ya que la herrería ahora era comandada por su hijo Silvio, quien cada vez que su padre abría la boca para opinar sobre alguno de los trabajos del taller, lo maltrataba puntualmente.

—Callate papá... porque no me dejás trabajar tranquilo. Andate al fondo a tomar mates, date una vuelta por la plaza o sentate en la puerta, pero no me molestés a mí que sé perfectamente lo que tengo que hacer...

Iñaki Zárraga estaba al tanto de ese trato poco amable que Silvio Pieralini le dispensaba nada menos que a su propio padre, y se ocupaba especialmente de contener al viejo herrero venido de Italia. Y aunque para él acompañarlo a su casa luego de cada reunión en el Centro Vasco implicaba desviarse bastante del trayecto hasta la suya, lo hacía como un gesto más de amistad. Así que allá iban los dos amigos. Los que a pesar de los veinte años de diferencia habían establecido una relación de complicidad similar a la de dos compañeros de colegio.

Aquel viernes a la una de la madrugada los dos amigos caminaban por el medio de la calle. El cielo estaba nítido y ofrecía un paisaje estrellado que musicalizaban los grillos y las ranas. Habían pasado un par de cuadras desde el Centro Vasco cuando don Natalio esbozó un comentario a manera de broma, en esa mezcla de italiano y español que tanta gracia ocasionaba.

—Che, Iñaki, vo no habrá pensado en questo vecchio para inaugurare il cimitero, ¿no? Mirá que sono arribando in qualsiasi momento...

—Pero qué dice, don Natalio, si está mejor que nunca... usted nos va a enterrar a todos –contestó Iñaki con una sonrisa en los labios.

En la puerta de don Natalio se dieron el abrazo de siempre. Luego, Iñaki emprendió la caminata hasta su casa. Cuando llegó a la plaza, la cruzó en diagonal, y al pasar junto al simbólico roble –retoño del árbol de Guernica– ubicado en el centro, notó que había una cáscara de banana tirada en el piso. Algo raro en el pueblo, y mucho más en ese lugar de referencia tan especial. La pulcritud, el cuidado de los lugares comunes y sobre todo la limpieza, eran una constante en el pueblo. Zárraga pensó en levantar la cáscara de banana y cuando se agachó para hacerlo sintió una puñalada en el pecho. Un latigazo letal y demoledor por el cual su corazón de 60 años, así, sin aviso previo de ninguna naturaleza, interrumpió sus latidos.

El cielo de septiembre se cernía sobre el pueblo. La luna iluminaba ese pedacito de universo en el cual yacía un hombre, boca arriba, con una cáscara de banana en la mano izquierda y la otra sobre su pecho. No era cualquier hombre. Era el mismo hombre que tres décadas atrás había dejado su patria para buscar su destino en otra, muy lejana. Era el hombre que habitó junto a su familia aquella primigenia barraca en la Estancia “Tierra Buena”, cuando llegó para aportar su esfuerzo y su trabajo al tambo de Arístides Abbatángelo. Era el mismo hombre que había convocado a tantos compatriotas, convenciéndolos de viajar hasta ese remoto lugar para aunar sus ilusiones y juntos construir un sueño colectivo. Era el mismo hombre que luchó a brazo partido para que cada uno de los habitantes de ese caserío viera cubiertas sus necesidades elementales, se sintiera a gusto, estuviera contento. Era el mismo hombre que ejerció durante más de dos décadas un liderazgo natural, sano, positivo. Que lideró sin levantar la voz, sin someter a nadie, sin imponerse autoritariamente sobre ninguno de sus vecinos. Iñaki Zárraga, el primero, el pionero, el padre de todos en Euskal Ausardia.

A las dos de la madrugada su esposa Nieves se despertó en la noche y no lo vio a su lado. No estaba tampoco su ropa en la silla donde solía dejarla al acostarse. Ni la txapela roja que usaba siempre para cubrir su cabeza.

—Iñaki... ¿estás acá? –musitó en la oscuridad, tratando de no despertar a sus dos hijos, que debían levantarse muy temprano para ir a trabajar al tambo junto a su padre.

—¿Qué pasa mamá? –contestó Patxi desde su pieza.

—Nada hijo, me llama la atención que papá no haya llegado todavía. A lo mejor la reunión se extendió demasiado y estará por llegar.

La luz de la luna entraba por la pequeña ventana del pasillo en la casa de los Zárraga. La quietud y el silencio eran el preámbulo de horas angustiosas. Patxi ya no pudo dormirse, y Nieves acrecentaba su ansiedad a cada minuto. No hablaban entre ellos, pero ambos sabían que el otro estaba despierto y expectante. El único que dormía era Aitor, el hijo menor, de novio a punto de casarse, y con el sueño más pesado que su hermano. Madre e hijo mayor sabían que algo pasaba, porque el hombre de la casa no tenía por costumbre regresar tan tarde a su hogar. Menos un día de semana, con el advenimiento de una jornada laboral dura a las pocas horas.

Nieves se levantó y en el pasillo se topó con Patxi, que estaba poniéndose un abrigo sobre el pijama.

—Yo me hago una disparada hasta el Centro Vasco. Por las dudas... –dijo el muchacho en voz baja, tratando de no despertar a su hermano.

La madre asintió en silencio y sin abandonar el gesto de preocupación, acarició la mejilla izquierda de su hijo, que salió a paso firme y presuroso por las solitarias calles del pueblo. Por la mente del menor de los hijos de Iñaki Zárraga pasaba la posibilidad de alguna discusión en el Centro, algún altercado producto del txakoli (vino frutal típico del País Vasco) que corría al término de las reuniones de comisión directiva. O quizá alguna dolencia física de don Natalio Pieralini, por la cual su padre hubiera tenido que ocuparse de llevarlo a la casa del doctor Anoeta, para que lo revisara. Para él, de alguna de esas posibilidades no salía la razón de esa demora. Jamás pensó que aquella madrugada se iba a encontrar con su padre tirado boca arriba al pie del roble de Guernica, en la plaza central del pueblo.

Fue un golpe muy duro para toda la comunidad de Euskal Ausardia. Y una grotesca paradoja de la historia. Los primeros restos mortales que recibiría la tierra del flamante cementerio serían nada más y nada menos que los del hombre que originó todo. Los del pionero incansable que ofreció tres décadas de su vida para que ese pueblo naciera, creciera y se desarrollara.

Fueron jornadas de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha impotencia. No sería fácil acostumbrarse a esa orfandad colectiva que significaría la vida comunitaria sin el líder natural. Más que nada porque su partida se producía de forma abrupta e inesperada. Tenía 60 años y una salud a prueba de cualquier contratiempo. Jamás había faltado al tambo por encontrarse enfermo. Ni un sólo día. Nadie recordaba haberlo visto resfriado ni con algún tipo de dolencia física. Su esposa Nieves sólo lo escuchaba quejarse a veces, antes de acostarse, del dolor de cintura. Pero apenas apoyaba Iñaki la cabeza en la almohada, se dormía profundamente.

El 19 de septiembre de 1924 fue quizá el día más triste en la historia del pueblo de Euskal Ausardia. Un pueblo que al año siguiente, por iniciativa del gobierno de la provincia de Santa Fe, se oficializó como localidad –hasta entonces una informal colonia, denominada por sus habitantes como Euskal Ausardia– y se le otorgó el nombre oficial de “Zárraga”, mediante decreto del 15 de abril, firmado por el gobernador Ricardo Aldao.

En un primer momento, enterados los habitantes del lugar de la intención gubernamental de cambiar la denominación del pueblo, amagaron con quejarse oficialmente, a través del reclamo conjunto de sus instituciones, en especial el Centro Vasco, que hasta entonces era en los hechos casi el cuerpo colegiado que gobernaba la vida comunitaria. Pero no llegaron ni a escribir la nota. Enterados del nombre oficial que llevaría de allí en más el pueblo que habitaban, lejos estuvieron de esbozar queja alguna. Era el apellido justo para identificarse como comunidad. Ahora vivirían en Zárraga.

La muerte de Iñaki marcó un antes y un después en el pueblo. Si bien la vida en común de los pobladores siguió su rutina habitual después de aquel latigazo del destino, muchos opinan que el clima colectivo nunca volvió a ser el mismo. Al principio se trató de reemplazar ese liderazgo natural a través de una esmerada solidaridad entre vecinos. Pero con el tiempo empezarían a surgir encontronazos producto de los egos, las mezquindades y las conveniencias personales. No era que antes no existieran, sino que Iñaki Zárraga sabía subsanar esas apetencias individuales en pos del bienestar conjunto, mediando entre ellas con mano maestra. Sabía persuadir a todos a partir de su simpleza y su ejemplo, en base a su bondad, su capacidad de acción y su experiencia. Además, se había ganado el respeto de sus vecinos por partida doble: primero, porque si bien el pueblo no tenía fundador oficial, en los hechos él lo era. Y segundo, por su cotidiano trabajo. No fue un hombre de arengas sensibleras ni extensas argumentaciones verbales. Hablaba poco pero lo justo. Sabía qué palabras utilizar en cada caso. Y su mensaje llegaba a todos más por la contundencia de la acción que por el efecto del discurso. Su ausencia representó un vacío que jamás pudo llenarse, quizá por la falta de alguien con similares características personales, porque la comunidad nunca supo construir un liderazgo de esa naturaleza, o bien porque la evolución sociológica de los conglomerados humanos fue dejando de lado esa clase de personalismos sanos y constructivos, dando paso a otros, más egoístas y especuladores.

A mediados de la década del 30, otro hecho bélico europeo generó la llegada de un nuevo flujo migratorio con destino a Sudamérica. La guerra civil española empujó a muchos de su habitantes a cruzar el Atlántico en busca de paz y oportunidades de trabajo. Zárraga recibió a una gran cantidad de españoles, procedentes de varias de las regiones ibéricas pero con preponderancia vasca. Algunos eran sobrevivientes del bombardeo a Guernica, ocurrido el 26 de abril de 1937, cuando la población de esa ciudad fue masacrada por las aviaciones alemana e italiana en conjunto, en connivencia con el franquismo. Dos de aquellos sobrevivientes que llegaron a Zárraga llevaban ese mismo apellido. Eran Andoni, de 59 años, el hermano menor de Iñaki, y el único de sus cinco hijos que había sobrevivido a la tragedia: Imanol, de 21 años. La esposa de Andoni y sus restantes cuatro hijos perecieron en aquella fatídica jornada.

Todos fueron bienvenidos en los pagos “fundados” por aquel “herrikide” (paisano, compatriota) que a fines del siglo anterior había abierto el camino para muchos de ellos, gesta que conocían por las cartas que desde Argentina llegaban mensualmente, y que entre otras cosas, contaban la obra de don Iñaki.

El pueblo de Zárraga (a los fines oficiales, una comuna) fue sufriendo las transformaciones que la historia le iba generando al contexto geográfico, económico y social en el que estaba contenido. La actividad agrícola y ganadera fue ganándole terreno al perfil tambero del lugar, toda vez que la familia Abbatángelo, propietaria de la estancia “Tierra Buena”, fue adaptando sus negocios al correr de los tiempos. El tambo fue achicando cada vez más su capacidad de producción, con el impacto que esa disminución fue ocasionando en materia de empleo. Muchos trabajadores lecheros se jubilaban y ya nadie los reemplazaba. Algunos incluso, optaban por dejar el tambo e incorporarse a las tareas agropecuarias, ya sea como jornaleros o más adelante como tractoristas. Con la llegada del peronismo, muchos zarraguenses se trasladaron a las grandes urbes como Rosario, Córdoba o Buenos Aires, para pasar a formar parte, como obreros, del desarrollo industrialista que en esas ciudades tenía lugar. Fue un éxodo importante que disminuyó la población local de aproximadamente 1.500 habitantes a 1.200 en el lustro que va de 1945 a 1950. Como contrapartida arribaban a Zárraga argentinos provenientes de las provincias del norte, en especial Tucumán y Santiago del Estero, protagonistas del fenómeno conocido como migración interna. El corazón santafesino era también un imán que, si bien en menor medida a la atracción generada por las fábricas de las grandes ciudades, convocaba a muchos provincianos en busca de una vida laboral más sólida.

El entramado social del pueblo fue conformándose al ritmo de la historia económica y social del país, de la región y del propio pueblo. Esa historia vería de qué manera el espíritu de los viejos vascos fue prolongándose en esos apellidos que se irían mixturando con otros de descendencia italiana, o provenientes de otras regiones españolas y también con los de origen criollo. Empero, en los años cincuenta, sangre de otro origen étnico llegaría para mezclarse en Zárraga.

CAPÍTULO II

HEINRICH

A finales de la década del 40, más precisamente en 1949, se produjo el arribo al pueblo de una familia de origen alemán. El robusto, misterioso e inexpugnable Heinrich Vogts, alto como una puerta, con su calva semidespoblada, apenas acompañada por un escaso cabello rubio a los costados, de aproximadamente 45 años, junto a su esposa Marta –seis años menor– y sus pequeños hijos Günter y Dieter, llegaron a Zárraga para establecerse en una casa adquirida a uno de esos zarraguenses que habían partido para integrarse a la explosión industrial argentina. Isidro Barbieri, un experto electricista, que se marchó a San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, para trabajar en una fábrica de combustible etanol anhidro, producido a partir de maíz. En aquellos pagos le vendió su casa de Zárraga a este alemán que apareció de un día para el otro en el pueblo santafesino, y se instaló cómodamente con su familia en la vivienda que fuera del electricista. Los rumores acerca de la historia de Vogts empezaron a correr raudamente en el vecindario. No faltó quien enseguida lo vinculara al régimen nazi, aunque quedaban en el aire los años que separaban la caída del Tercer Reich con su año de arribo al pueblo. Algunos especulaban con la posibilidad de una escala previa en otros destinos del planeta. Pero nadie se atrevía a preguntarle al corpulento teutón sobre su historia pasada.

La adaptación de esta familia a Zárraga fue paulatina y sabiamente tejida por la esposa de Vogts. Marta, una simpática, culta y emprendedora mujer, con una mirada profunda de ojos azules, extremadamente bella, que manejaba más que aceptablemente el español, y que con mucha voluntad se las ingenió para incorporarse de a poco a la vida social del pueblo. Mientras comenzó a ganarse la vida como modista, se vinculó con el Centro Vasco, ofreciéndose para ayudar en lo que fuere. Sus hijos comenzaron una lenta pero progresiva adaptación escolar, contando para ello con la predisposición de la Directora de la Escuela Primaria Nº12 “Domingo Faustino Sarmiento”, tal como pasó a denominarse oficialmente en 1931 la escuela fundada en 1916. La maestra Milagros Zubeldía puso toda su predisposición para ayudar a los hijos de la familia Vogts, quienes se fueron ganando poco a poco el aprecio de los demás niños de Zárraga, solidarios con los recién llegados. La modista Marta Vogts, de a poco, pasó a ser una más entre sus vecinos. A fuerza de simpatía, amabilidad y voluntad de trabajo comunitario. Y también, es válido consignarlo, a partir de lo que contaba en el pueblo cuando los más indiscretos le preguntaban sobre la historia de su familia, en especial de su esposo.

Ella explicaba que su marido Heinrich era un profesor de geografía con muchos años de trabajo docente en escuelas secundarias del distrito de Hamburgo, expulsado por el régimen de Adolf Hitler en 1941, a raíz de sus ideas libertarias y su reticencia al uso de los símbolos nazis. Y que ese episodio los conminó al destierro, primero en Casablanca, Marruecos, luego en Brasil y finalmente en Argentina. Habían estado algunos meses entre Rosario y Buenos Aires, y de paso por San Nicolás conocieron a Isidro Barbieri, a quien le compraron la casa.

Igualmente, al principio, al supuesto profesor de geografía alemán le costó varios años acoplarse a la vida social de Zárraga. No salía casi nunca de la casa, salvo algunas mañanas, bien temprano, en las que solía pasear a su pequeño perro. Marta decía que su esposo nunca pudo aceptar su exilio, y que lo sucedido lo sumió en una profunda depresión. Además, su poco entendimiento del español era un obstáculo para integrarse a la comunidad pueblerina con una conducta más abierta.

—Heinrich es un hombre bueno, pero tímido. Dénle tiempo, poco a poco irá soltándose con la gente –pedía Marta a sus nuevos vecinos.

A mediados de 1952, Marta empezó a ofrecer los servicios de Heinrich como jardinero. Y para convencer a sus vecinos, mostraba los trabajos que su esposo había hecho en el fondo de su casa. En el viejo patio de Isidro Barbieri, despoblado de vegetación por décadas, Vogts construyó un jardín realmente admirable, pleno de plantas, ligustros y enredaderas prolijamente dispuestas en pérgolas que él mismo había armado. Era un verdadero artista de la jardinería, y rápidamente empezó a realizar trabajos en otras viviendas de Zárraga. Pero además, le fueron encargando tareas en los espacios verdes del pueblo, ya sea tanto en la plaza central, como en el boulevard de ingreso, el patio de la escuela, el frente del Centro Vasco y la vereda del edificio comunal, cuyo presidente por entonces era Juan Ignacio Larrañaga. El funcionario es recordado aun porque durante el ejercicio de su cargo terminó de urbanizar el pueblo con la apertura de nuevas calles, el asfaltado del ingreso principal desde la ruta, y la ornamentación y forestación de los espacios públicos. En estos últimos se destacó nítidamente el desempeño del vecino llegado desde Alemania.

A partir del trabajo de Heinrich Vogts en la esfera pública de Zárraga, el alemán y el presidente comunal trabaron una gran amistad. Larrañaga, un cuarentón soltero cuyo oficio era el de tapicero, se ganó la confianza del eximio jardinero con base en largas charlas que mantenían en las galerías del edificio comunal, al caer la tarde. Hablaban de arte, de música, de botánica. Jamás el diálogo pasaba por la política, la historia y mucho menos por el pasado de Heinrich. El funcionario comunal se cuidaba de no incomodar a su nuevo amigo, y trataba de ganarse su confianza en base a conversaciones genéricas sobre temas de otra naturaleza. Además lo llevaba a las reuniones en el Centro Vasco, en la escuela, en la Sociedad de Fomento. Lugar al que llegaba Larrañaga, casi como un guardaespaldas aparecía a su lado Heinrich Vogts. El alemán ya había dejado atrás el semblante parco y adusto de sus primeros años en el pueblo. Logró aprender bastante el idioma castellano y se las ingeniaba para entablar rudimentarias pero simpáticas conversaciones con los demás vecinos. Y nunca pretendía imponerse al protagonismo de su amigo, el jefe comunal. Siempre en un segundo plano, mostrando ubicación y respeto. Y por sobre todo, manifestando una voluntad de colaboración permanente para todas aquellas tareas y actividades comunitarias que se plantearan.

Cuando hubo que pintar el frente del cementerio, él fue el primero en llegar al amanecer con la brocha en la mano. Si había que podar los árboles de la plaza, él era uno más entre los empleados comunales, y realizaba las tareas con su propia escalera y su propia guadaña. En ocasión de algún temporal ventoso, Heinrich iba y venía por el pueblo colaborando con aquellos vecinos que sufrían la caída de algún árbol o la voladura de algunas chapas. “Don Jenri” lo llamaba la mayoría del pueblo, simplificando su nombre teutón. Todos lo apreciaban, lo consideraban un buen vecino, un hombre agradecido con la hospitalidad recibida por él y su familia en este rincón tan remoto al de su origen.

Así la familia Vogts fue, no sólo adaptándose al lugar, sino ganando posiciones en el tejido social zarraguense. Primero Marta fue designada presidenta de la Cooperadora de la escuela. Luego el mayor de los hijos, Günter, fue elegido mejor compañero al terminar el colegio primario. Para completarla, y ante el fallecimiento de Manuel Navarro Anoeta, (sobrino del recordado médico Pedro Anoeta), secretario de la Comuna, a Juan Ignacio Larrañaga se le ocurrió nombrar en el cargo al “docente” alemán. Su moción fue aceptada por unanimidad y aclamación en una reunión, celebrada al efecto de elegir al reemplazante de Navarro. 1956 encontraba entonces a Heinrich Vogts como funcionario político de Zárraga. Era apenas el primer paso en tal sentido. El próximo sería un paso que nadie hubiera imaginado al momento de su llegada al pueblo.

En abril de 1958 debían elegirse las nuevas autoridades comunales. De acuerdo a la normativa vigente el tapicero Isidro Larrañaga no podía presentarse nuevamente como candidato a Presidente de la Comuna. El Centro Vasco postulaba para reemplazarlo al comerciante del rubro textil Onofre Suárez, un hombre de 65 años que ya había encaminado a sus hijos al frente del negocio de ropa, abierto treinta años atrás por su padre. Larrañaga no sentía ninguna simpatía por Suárez, y más de una vez supieron trenzarse en agrias discusiones durante el transcurso de asambleas comunales. Las posturas del entonces presidente comunal siempre eran objeto de observancias, objeciones y cuestionamientos por parte del comerciante, quien decía tener proyectos innovadores para hacer de Zárraga un lugar en constante crecimiento. Entre sus proyectos figuraba el desarrollo turístico del pueblo. Decía que en el recodo del Arroyo Benítez, distante tres kilómetros de la zona urbana, podía disponerse un balneario que atraería la llegada de visitantes de los pueblos y ciudades vecinas, e impulsaría el desarrollo gastronómico y hasta hotelero de Zárraga. La comisión directiva del Centro Vasco veía con buenos ojos el proyecto, ya que se trataba de una iniciativa novedosa que podría impulsar la posibilidad de empleo para muchos jóvenes que al terminar sus estudios secundarios en Villa Emeal no tenían más remedio que emigrar hacia otros centros urbanos. En público, Larrañaga decía que ese era un proyecto utópico, y que el próximo Jefe de la Comuna debía centrar sus esfuerzos preferentemente en optimizar los espacios públicos, y promover la generación de puestos de empleo genuino con la instalación de pequeños emprendimientos fabriles y la incorporación de nuevos servicios, posibilitando de esa manera que los jóvenes tuvieran un incentivo real para quedarse en el pueblo. En privado, Larrañaga era mucho más franco en sus discrepancias con Onofre Suárez.

—Lo detesto profundamente. Antes de dejarle el despacho a él, lo prendo fuego –le comentaba a sus íntimos en la administración.

Por aquellos años, la elección de las autoridades locales no se ceñía al ritmo de la disputa de los partidos políticos, cuestión que era más propia de los vaivenes institucionales provinciales y nacionales. El país emprendía el regreso al ejercicio democrático luego de los años de la dictadura de Aramburu, de la que Zárraga, en materia institucional, se puede decir tranquilamente que había quedado al margen. El pueblo era prácticamente una isla a cuyas costas no llegaban coletazos de índole política, por ende los representantes de los vecinos siempre eran elegidos por consenso en asambleas vecinales, las cuales si bien eran muy abiertas y libres, eran tuteladas por las principales entidades sociales del pueblo, es decir el Centro Vasco, la Sociedad de Fomento Zarraguense y la Cooperadora Escolar, todavía presidida por Marta Vogts.

De todas maneras debía cumplirse con el acto eleccionario obligatorio, y fue así que en el comicio de 1958 que consagraría como gobernador de Santa Fe al radical Carlos Sylvestre Begnis, en Zárraga se llevaría a cabo por primera vez en la historia una elección con dos postulantes al cargo. Por un lado, el candidato propuesto por el “establishment” local Onofre Suárez, y por el otro, el “tapado” propuesto por el saliente Presidente de la Comuna Isidro Larrañaga. El tapicero pretendía dejarle su cargo a un vecino de Zárraga que recién días antes del cierre estimado para la presentación de listas, pudo cumplimentar con los requerimientos legales de nacionalidad.

De acuerdo a la legislación vigente por entonces, para que un ciudadano extranjero pudiera aspirar a un cargo electivo en las comunas santafesinas, debía contar con una residencia inmediata mínima de cuatro años. Heinrich Vogts tenía más de esos cuatro años de hecho, pero no en los papeles. Él y toda su familia se habían nacionalizado argentinos a fines de 1956, es decir que todavía le faltaban dos años de residencia como ciudadano naturalizado para poder ejercer el cargo de Presidente de la Comuna. Pero Isidro Larrañaga tenía muy buenos contactos en la Dirección de Migraciones. Un primo suyo trabajaba en la oficina central de Buenos Aires, y gracias a sus buenos oficios, consiguió que como por arte de magia los trámites de nacionalización de Heinrich Vogts, su esposa Marta y sus hijos Günter y Dieter, aparecieran firmados en 1953. O sea que le sobraban algunos meses y todo. De esa manera el jardinero teutón estaba habilitado para presentarse.

Cuando su inminente rival, Onofre Suárez, pidió ver la documentación de Vogts, al efecto de comprobar si estaba habilitado para presentarse como candidato, recibió una buena dosis de ironía y mordacidad por parte del funcionario saliente. Sentado en su despacho del edificio comunal, Larrañaga lo neutralizó fácilmente, enarbolando una sobradora sonrisa en sus labios.

—Quedate tranquilo, Onofre querido. Los papeles están en regla. Acá los tenés. Eso sí, habría que ver los tuyos, porque la ley orgánica de la provincia dice muy clarito que los candidatos no deben tener cuentas pendientes con el fisco. Así que supongo que en estos días te pondrás al corriente con esos meses atrasados que tenés –se despachó socarronamente Larrañaga, conocedor de la poca vocación contributiva de Onofre Suárez, y la importante deuda que el comerciante tenía en materia impositiva.

Salvo episodios como el relatado, en los cuales la campaña pudo recalentarse verbalmente con base en diálogos picantes referidos a temas tangenciales, nadie objetó la candidatura del vecino alemán. Mucho menos haciendo hincapié en su nacionalidad extranjera. Era un hombre respetado y apreciado, que mantenía un trato cordial y ameno con todos los habitantes del pueblo. Por otra parte no hay que olvidar que Zárraga era una localidad fundada por extranjeros, impulsada por extranjeros, y aun en 1958, habitada por muchos extranjeros, ya que todavía quedaban en el pueblo numerosos vascos y españoles, además de algunos italianos. La extranjería era una cuestión largamente aceptada y sobrellevada por los zarraguenses.

El domingo 27 de abril de 1958 sería elegido como nueva autoridad comunal el ciudadano alemán Heinrich Vogts, quien aventajó al candidato Onofre Suárez por unos 60 votos aproximadamente. La elección se llevó a cabo con absoluta normalidad, y al término de la misma el candidato derrotado saludó respetuosamente al vecino electo, quien agradeció su gesto y lo invitó a trabajar de manera conjunta para llevar adelante una gestión que impulsara todo tipo de mejoras para Zárraga. Y esa invitación no se quedó en un mero formalismo, típico de un saludo después de una elección.

Si bien Onofre Suárez ocuparía un lugar en la Comisión Comunal en su carácter de representante de la minoría, apenas asumió su mandato al frente de la comuna, Heinrich Vogts fue al negocio de ropa de su oponente y le ofreció el pomposo cargo de “Director del Proyecto de Balneario en el Arroyo Benítez”. Es decir, la primera medida de su gestión como presidente comunal fue poner a su vencido al mando de la ejecución de un proyecto de su propia autoría. Fue una jugada políticamente maestra, pero además sirvió para que si algún zarraguense aun dudaba del espíritu de confraternidad y trabajo colectivo que anidaba en el jardinero alemán, se quitara definitivamente esa duda. Vogts quería el bienestar del pueblo, y para eso se mostraba abierto a todas las propuestas, aun las de su contrincante electoral.

El alemán Heinrich Vogts hizo una excelente gestión como Presidente de la Comuna. Fueron dos años en los que se llevaron a cabo varias obras. Se pavimentaron muchas cuadras que aun eran de tierra, se construyó el tanque elevado de agua potable para dotar de ese esencial servicio a todas las viviendas del pueblo, se uniformó el diseño de las veredas, se hermosearon los espacios públicos, se amplió el Dispensario de Salud dotándolo de tres consultorios más para la atención de distintas especialidades médicas, se consiguió un equipo de rayos X enviado por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, y algunas cosas más. Pero lo más destacado fue la inauguración del nuevo balneario municipal, construido en el recodo del Arroyo Benítez, tal cual lo indicaba el proyecto original de Onofre Suárez.

En la inauguración del balneario se hicieron presentes autoridades provinciales, y la simbólica cinta fue cortada por Heinrich Vogts y Onofre Suárez. Una imagen que aun hoy muchos recuerdan porque significó prolongar aquel espíritu de colaboración colectivo puesto de manifiesto en inmumerables ocasiones por el recordado Iñaki Zárraga. Hablando del “fundador”, la avenida central de ingreso al pueblo, anteriormente denominada Julio A. Roca, durante la gestión de Vogts pasó a llamarse oficialmente Boulevard Iñaki Zárraga, como así también el Dispensario recibió la denominación de Centro Comunal de Salud Pública Dr. Pedro Anoeta, y se colocó en la Plaza San Ignacio un monolito en memoria de los habitantes del denominado “Caserío de don Iñaki”, con una placa conmemorativa que los menciona a todos.

En sus dos años como autoridad del pueblo, el alemán Heinrich Vogts se ganó definitivamente el aprecio de los vecinos de Zárraga. Siempre predispuesto a solucionar los problemas de todos y cada uno de los habitantes. Desde los más importantes a los más ínfimos. ¿Hacía falta trasladar a una persona sin vehículo hasta Rosario por cuestiones de salud? Hacia allá enfilaba su Peugeot 403 el Presidente de la Comuna, con combustible pagado de su bolsillo, desandando los 182 kilómetros ida y vuelta, a su entero costo. ¿Había que destapar el desagüe de una calle un día domingo? Para no interrumpir el descando dominical de los empleados de la Comuna, el propio Heinrich se arremangaba y procedía a la tarea pertinente. ¿Había que pintar la base de los árboles de la avenida central con cal para alejar insectos? Ahí andaba el Presidente de la Comuna con su brocha en mano sumándose a la tarea de los empleados de mantenimiento de espacios públicos. Y a todo el mundo trataba con igual respeto y amabilidad, sea un comerciante encumbrado, sea un peón rural, sea un anciano, sea un joven, sea quien fuera.

El período de dos años de gestión estaba por llegar a su término cuando una reunión convocada por las principales fuerzas vivas de Zárraga, en el Centro Vasco, le pidió por aclamación a Heinrich Vogts que continuara al frente de la Comuna. Hasta el mismísimo Onofre Suárez se sumó al pedido. Pero el alemán, en su enrevesado español, se excusó diciendo en aquella oportunidad.

—Yo agradezco a todos, pero los funcionarios públicos deben rotar, y el que sale pasa a ayudar desde afuera. Es turno de otro vecino...

El sucesor sería precisamente Onofre Suárez, que fue presidente comunal por dos períodos consecutivos, aunque Heinrich continuó trabajando como siempre por el pueblo, ayudando en lo que podía.

Su vida social continuó matizada con el bajo perfil que lo caracterizaba personalmente. Siguió con sus labores de jardinería, colaborando en las actividades de la Comuna, solucionando cualquier problema que motivara la convocatoria al efecto de algún vecino. Siempre con una sonrisa medida en su rostro, con muestras de educación y respeto hacia quien lo tratara. Su esposa Marta ya no integraba la Cooperadora de la Escuela pero igualmente colaboraba de manera continua. No había actividad organizada por esa entidad que no la contara para ayudar.

Los hijos Günter y Dieter fueron creciendo y se integraron total y perfectamente al entorno comunitario. Integraron primero las divisiones de fútbol infantil del Centro Vasco, luego las formaciones juveniles del Club Defensores de Zárraga, fundado en 1949, y posteriormente sólo Dieter participó algunos años en la Liga Central Santafesina de Fútbol, defendiendo los colores de San Martín de Villa Emeal. Heinrich era un aficionado habitual para ver los partidos de fútbol que disputaban sus hijos. Cuando algún vecino le consultaba sobre el equipo del cual era simpatizante en su país de origen, el alemán respondía con un dejo de nostalgia.

—Siempre fui un fiel seguidor de Schalke 04, el equipo de... Gelsenkirchen...

La pausa en la respuesta siempre hizo suponer a los zarraguenses que gustaban del fútbol que estaba relacionada con la nostalgia que le generaba recordar sus años en Alemania, o quizá por la imposibilidad de poder seguir de cerca la campaña de su añorada escuadra.

Al finalizar sus estudios secundarios, los hijos de Marta y Heinrich Vogts se radicaron en la ciudad de Rosario, donde Günter cursó Medicina en la Facultad dependiente de la Universidad Nacional, graduándose con las mejores notas de su curso, y su hermano Dieter estudió Agronomía, recibiéndose de ingeniero en la materia, también en el ámbito de la universidad pública. Ambos vivían en una pensión de la calle Suipacha, y los viernes volvían ansiosos a su querido Zárraga para visitar a sus padres, a alguna novia, y en el caso del menor, a jugar al fútbol.

En 1966, una vez recibido de médico, Günter Vogts se especializó en pediatría, y se quedó a vivir en Rosario. Al año siguiente, a los 25 de edad, se casó con Nieves Zárraga, sobrina nieta de Iñaki y estudiante de abogacía. Con la ayuda de Marta y Heinrich compraron una casona en la calle Montevideo, cerca del Parque Independencia. Así el amor mezclaba de manera mágica y aleatoria la sangre de aquel vasco originario del pueblo ahora con su nombre, y la del jardinero llegado desde Alemania en 1949. Si bien Nieves y Günter vivían en Rosario, visitaban asiduamente Zárraga, donde en 1968 volvió para quedarse definitivamente el flamante ingeniero agrónomo Dieter Vogts, quien en 1971 se casó con Rita Pieralini, descendiente de Natalio, aquel viejo herrero italiano que había entablado una profunda amistad con Iñaki Zárraga, y a quien el fundador acompañó hasta su casa la madrugada de su muerte, ocurrida el 19 de septiembre de 1924.

Los dos hijos del matrimonio Vogts fueron siempre ciudadanos respetables y bien considerados en el pueblo de Zárraga. Cordiales, amenos, educados. Con esa disciplina típica de los alemanes que los hermanaba en espíritu a los zarraguenses de sangre vasca, ambas colectividades poseedoras de un tesón inquebrantable, un ánimo de sacrificio inclaudicable, una voluntad de acero. Günter comenzó a ganarse además un extendido respeto profesional en el ámbito de la pediatría rosarina, llegando a ser una verdadera eminencia en la materia. Comenzó alternando las guardias en el Hospital de Niños Dr. Víctor J. Vilela, con la atención de sus pacientes en un pequeño consultorio de la calle Dorrego. Con el correr de los años su prestigio fue creciendo de tal manera que ya aquel pequeño consultorio debió dar paso a un conglomerado de consultorios comandado por él, en el que respetados médicos atendían distintas especialidades pediátricas. En 1988, al ser designado Director del Hospital de Niños, prefirió dejar aquel centro de medicina privada. Si bien el ejercicio de los dos cargos no era incompatible, le pareció poco ético mantener su actividad profesional de índole privada a la par de tamaña responsabilidad. Un gesto que fue muy bien recibido por sus colegas y por la opinión pública rosarina en general. Tenía por entonces 46 años.

La noticia generó un marcado orgullo en sus padres, que disfrutaban de una tranquila vejez en Zárraga, cuidando los nietos que les había dado Dieter, y que cada tanto visitaban a la familia de su hijo médico en Rosario. En 1993, a los 84 años, Marta murió apaciblemente en su casa de Zárraga mientras dormía. Un paro cardíaco ponía fin a la vida de la mujer alemana que resultó un puntal imprescindible en la adaptación de la familia Vogts a su nuevo entorno en el corazón de la provincia de Santa Fe. La sobrevivía su esposo Heinrich, el “docente de geografía” y jardinero, el ex presidente comunal de Zárraga, el vecino alemán respetado por sus pares, quien a sus 90 años continuaba podando ligustrinas y cuidando retoños en su jardín, y en el de algún vecino si se lo pedía. Pero la tarea en la que parecía poner más esmero era en cuidar el Árbol de Guernica, el simbólico retoño al pie del cual fue a morirse el irreemplazable Iñaki Zárraga. Todas las mañanas aparecía el alemán con sus herramientas de jardinería en la Plaza San Ignacio y con esmero recortaba ramitas, hojas y malezas que crecían cerca de ese roble tan emblemático.

La dirección del hospital demandaba a Günter Vogts una dedicación casi exclusiva, una concentración a tiempo completo para encargarse de la administración de un nosocomio tan importante no sólo en Rosario, sino a nivel regional. A esa realidad hay que sumarle además su obsesión típicamente teutona para solucionar los problemas que se generaban en base a una dinámica típicamente argentina. Esa sobrecarga de trabajo cotidiano fue mellando su matrimonio, hasta entonces feliz y tranquilo con su esposa Nieves. Habían tenido tres hijos: Germán, nacido en 1968, Astrid, en 1973 y Enrique, nacido en 1978 y bautizado con ese nombre en honor a su abuelo Heinrich. En 1994, después de varios episodios de crisis y varios intentos para solucionarla, Nieves Zárraga y Günter Vogts se separaron en buenos términos. Él se mudó a un departamento de Boulevard Oroño y ella siguió ocupando la casona de calle Montevideo entre Balcarce y Moreno, enfrente mismo de los Tribunales. Ese sector de Rosario era un lugar ideal para poner un nuevo bufete de abogados. Abandonó su cargo en la justicia y en 1995, junto a su hijo mayor Germán, quien había seguido sus pasos en el derecho, recibiéndose con notas inmejorables, abrieron el estudio jurídico Zárraga–Vogts, con especialidad en todas las ramas del Derecho Civil, pero también atendiendo casos en materia penal, penal tributario y derecho laboral.

El viejo Heinrich ya casi no iba a Rosario. Günter no quería que anduviera viajando tanto, y se ocupaba personalmente de ir a visitarlo cada quince días. Desandaba el camino hasta su pueblo con nostalgia por los tiempos idos, y una vez en Zárraga trataba de disimular la tristeza delante de su padre.

—Te traje una turcas, papá... de las que te gustan a vos, las que venden en la esquina de Pellegrini y Oroño...

—Gracias hijo... ¿cómo anda el hospital? –preguntaba Vogts padre mientras echaba mano sobre la tradicional pieza gastronómica rosarina.

Después de conversar horas con su padre, Günter visitaba a su hermano Dieter, quien no le perdía pisada al viejo alemán. Todos los días pasaba a verlo aunque fuera un rato. Compartían unos mates, mientras Heinrich lo interrogaba sobre los temas agrícolas que manejaba su hijo menor. Además le llevaba los nietos, Magda y Ulises, que adoraban a su abuelo. Su nieto Uli se subía en su falda y le pedía que le contara historias de su Alemania natal.

—En Alemania éramos muy felices con abuela Marta. Paseábamos mucho, íbamos en avión a recorrer distintas ciudades del país, y a veces de otros países –contaba Heinrich a su nieto.

—¿Y vos manejabas el avión? –preguntaba con inocencia Ulises.

—No, yo no manejaba, yo sólo viajaba.

—Vos sabés abuelo que el abuelo de mi amigo Juan vino del País Vasco. ¿Vos fuiste con la abuela Marta al País Vasco?

—No, ahí nunca estuve.

El doctor Günter solía pasar también un rato por la sede del club Defensores a tomar una copa y reencontrarse con los amigos de su infancia. Y si se quedaba los domingos a la tarde, solía ir a ver los partidos de fútbol junto a su padre y su hermano Dieter. Disfrutaban mucho esos momentos juntos, aunque a Heinrich cada vez parecía darle más nostalgia recordar a su viejo equipo alemán.

—Ah... Si estos pataduras jugaran como el Schalke 04...

Günter y Dieter siempre reían al escuchar esa añoranza de su padre. De chicos, Heinrich les había transmitido esa simpatía por el cuadro alemán de Gelsenkirchen.