Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amrun Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

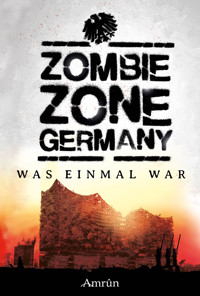

Was hält uns am Leben, wenn wir alles verloren haben? Was einmal war, ist nicht mehr. Deutschland hat sich verändert. Tod und Verwesung haben die Straßen erobert, der Kampf ums Überleben ist erbarmungslos. Mai 2020 markiert den Zeitpunkt, an dem es begann–die Toten erhoben sich, getrieben von unstillbarem Hunger nach lebendigem Fleisch. Die Epidemie überrollte das Land wie eine allesverschlingende Flut, bis im Frühjahr 2021 die letzte Grenze gezogen wurde: Deutschland unter Quarantäne. Zwölf Geschichten erzählen von Menschen, die sich gegen die Leere stemmen. Was hält sie am Leben, wenn die Welt um sie zerfällt? Ein Funken Liebe, die Erinnerung an ein Lachen des eigenen Kindes, die Aussicht auf einen weiteren Sonnenaufgang? Oder ist das, wofür man kämpft, nur noch eine Illusion? Mit Geschichten von: Christian Günther, Janika Rehak, Marie Erikson, Claudia Rapp, Carolin Gmyrek, Antonia Dorah, Monika Loerchner, Marko Richter-Höfer, Emily Tara Todd, Melanie Kissel, Oliver Bayer und Thomas Williams.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 287

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zombie Zone Germany

- Was einmal war -

Herausgegeben von

Carolin Gmyrek

© 2025 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, TraunsteinEichenweg 1a, 83278 [email protected]

Idee zur Reihe: Torsten ExterHerausgeberin der Reihe: Carolin GmyrekLektorat: Lektorat Wechselseitig

Umschlaggestaltung: Christian GüntherAtelier Tag Eins

Alle Rechte vorbehalten

Gedruckt in der Europäischen Union

ISBN – 978-395869-436-1

Besuchen Sie unsere Webseite:

https://amrun-verlag.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar

v2/25

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 10

Familie Bollmann richtet sich ein 14

Christian Günther 14

Für Lexi 22

Janika Rehak 22

Osterglocken 48

Marie Erikson 48

7 Tage 60

Carolin Gmyrek 60

Ultravox, bitte kommen 86

Claudia Rapp 86

Bibi 107

Monika Loerchner 107

Ein Fitzelchen Leben 131

Marko Richter-Höfer 131

Madige Ernte 146

Melanie Kissel 146

Halt mein Bier 176

Antonia Dorah 176

Große Freiheit 191

Emily Tara Todd 191

Dickes Blut & Klares Wasser 215

Oliver Bayer 215

Was einmal war 255

Thomas Williams 255

Vorwort

»Schon bald wirst du auf schreckliche Weise sterben. Niemand wird um dich trauern und man wird dich schnell vergessen. Letztendlich wird alles umsonst gewesen sein!«

So beginnt das Tutorial des Computerspiels ›Zomboid‹. Die Spielenden haben noch keinen einzigen Schritt in der fiktiven, zombieverseuchten Welt getan, schon weist einem das Maskottchen ›Lua‹ auf den unvermeidlichen Tod hin. Und darüber hinaus auch auf das Schwinden der kompletten Identität, zusammen mit allem, was man kannte und liebte. Es ist niemand mehr da, der um dich trauert, keiner wird sich an dich oder deine Geschichte erinnern.

Als ich die Herausgeberschaft der Zombie Zone Germany vor einem Jahr übernahm und die Dauerausschreibung für unsere Anthologien und Novellen reaktivierte, ahnte ich noch nicht, dass die Frage nach dem ›Warum?‹ zu einem Leitthema werden könnte. Ich suchte nach einem Weg, um die Zombie Zone Germany aus ihrem Grab zurück in ihr untotes Dasein zu zerren, wo sie ihre groteske Schönheit der ganzen Welt präsentieren könnte. Der Zombie – comichaft verzerrt und dennoch menschlich tragisch – ist in seiner Darstellung beinahe so wandelbar wie ein Chamäleon. Längst hat er den einfachen toten und wandelnden Körper abgelegt. Stattdessen erblüht er zu einer weißen Leinwand, an der sich die Kunstschaffenden austoben können. Dabei reichen die Darstellungen von der untoten Krimiprotagonistin (I Zombie), über wirklich ekelerregende Trashaffenratten (Braindead), bis zu den Romeroschlurfern (Walking Dead). Wir kämpfen gegen mutierte Monster (Resident Evil), ghulartige Androiden (Una de Zombie) oder wildwuchernde Pilzorganismen (Last of us). Wir verlieben uns (Warm Bodies) und trauern um unsere Verstorbenen (So ruhet in Frieden). Im Gegensatz dazu scheinen die Überlebenden wie ein sperriges Möbelstück. Wir sehen die heldenhaften Anführenden, die sadistischen Marodeuren, die panisch Flüchtenden und die Figuren, die während der Apokalypse über sich hinauswachsen. Aber am Ende sind es Menschen. Wir erleben ihre Geschichten, ihre Wut auf die Umstände und ihre Angst. Wir erleben, wie sie zu überleben versuchen, doch nur selten werfen wir einen genaueren Blick in ihr Inneres. Sie machen weiter, obwohl sie alles verloren haben. Sie kämpfen, gegen den Tod und gegen sich selbst.

Auch bei der Zombie Zone Germany machen wir weiter. Die Geschichten der Überlebenden haben uns nicht losgelassen. Die Antwort auf die Frage »Warum eigentlich?« ist für uns recht einfach: der Zusammenhalt. Auch wenn man glauben könnte, dass sich in einer Apokalypse jeder selbst der nächste ist, so zeigen viele unserer Geschichten, wie sich fremde Menschen finden, helfen und unterstützen, um zu überleben. Auch bei der Zombie Zone Germany ist das der Fall. Nur unsere Pandemie hieß: Corona. Eine Handvoll Autor*innen trafen sich online zu einer Zeit, in der die wichtigsten Messen und Conventions abgesagt werden mussten. Die Idee war ein Rollenspiel, mit dem man sich die Zeit zu Hause vertreiben könnte. Das war der Anfang eines riesigen Projektes. Wir wollten die Zombies am Leben halten, sahen nicht ein, dass die Reihe langsam in den Regalen verstaubte. Wir zogen auf Patreon und fanden viele Unterstützende, die nicht nur jeden Monat ihre Kurzgeschichte und ihre Handvoll Informationen erhalten wollten, sondern uns auch viele andere Arten die Hand reichten. Auf unsere Dauerausschreibung für Kurzgeschichten und Novellen antworteten uns so viele wundervolle Autor*innen, dass wir mehrere Projekte füllen konnten. Und auch Autor*innen, die bereits in der ZZG veröffentlichten, nahmen erneut Stift und Axt in die Hand, um ihre alten Geschichten fortzusetzen. Wir begeisterten neue Lesenden mit der Wiederveröffentlichung der alten Titel und ganz neuen Novellen. »Was einmal war« ist somit nicht nur die erste Anthologie nach dem Neustart der Zombie Zone Germany, sie ist der Beginn einer Reise. Dafür möchte ich Danke sagen. Ich möchte meinem gesamten Team danken: Janika Rehak, Oliver Bayer und Christian Günther. Ihr habt mir die Kraft, den Mut und eure Zeit im Übermaß gegeben. Das große Vertrauen, dass mir Jürgen Egleser und der Amrûn Verlag schenkt, ist nicht selbstverständlich. Ohne euch wäre das Projekt nicht nur nicht möglich, es würde nicht mal ansatzweise so viel Spaß machen. Danke dafür!

Vielen Dank an alle Autor*innen, die in die Tasten hauen, um unserer untoten Welt Leben einzuhauchen, die mein Lektorat überleben und an unserer Seite gegen Schreibblockaden kämpfen. Ich war nicht auf die wundervollen Geschichten vorbereitet. Unbeabsichtigt habt ihr mir eine Frage gestellt: Warum?

Warum lässt eine Familie immer und immer wieder alles zurück? Warum streift eine Person durch die Gassen, auf einer unendlichen Suche? Warum hält eine Gruppe an der Hoffnung fest und warum riskiert man sein Leben für eine Liebe, die man nie zuvor getroffen hat? Was lässt sie weiter machen?

Nicht alle Antworten auf diese Fragen werden positiv sein. Die Anzahl an Entscheidungen ist so vielfältig, wie die Geschichten. Aber alle haben sie gemeinsam: Sie machen weiter! Und vermutlich ist es genau das. Es geht nicht um die Geschichten, die danach erzählt werden, sondern um das hier und jetzt. Die Hoffnung, dass es besser wird und die Kontrolle über das eigene Schicksal.

Letztendlich wird es niemals umsonst gewesen sein. Was zurückbleibt, sind Geschichten, ein Brief, ein Gemälde, eine Erinnerung und die Zombie Zone Germany.

Carolin Gmyrek

Herausgeberin der Zombie Zone Germany 2025

Familie Bollmann richtet sich ein

Christian Günther

Es war schon später Nachmittag, als Jürgen endlich die Haustür aufbekommen hatte.

»Ich muss das gleich wiederherrichten«, sagte er mit Blick auf die Bruchstücke des Schlosses am Boden, »doch kommt erst mal rein. Wir wollen unser neues Haus begutachten.«

Sie hatten es wegen der guten Lage ausgewählt. Und weil es einiges an Wohnkomfort versprach. Leicht abseits von den anderen Häusern gelegen, thronte es auf einer Anhöhe in der Nähe des Waldes. Es bot einen Blick über die zwei Dutzend Neubauten hinweg bis zur Hauptstraße. Die Gärten der Doppelhäuser am Fuß des Hügels lagen größtenteils jungfräulich da. Improvisierte Stege aus Brettern führten zwischen Sandhaufen hindurch, Plastikbassins für Gartenteiche lehnten an Hauswänden. Überall Werkzeug, Gartengeräte, Betonmischer. Die Straßen waren unter einer Schicht aus Sand und Schmutz kaum zu erkennen.

Alles wartete darauf, hergerichtet zu werden, und doch war niemand zu sehen.

Natürlich nicht.

Sylke und Klara folgten Jürgen in das Haus. Drinnen war es kühl und schattig, vom langen Flur aus konnten sie direkt bis in das Wohnzimmer sehen. Auf den großen Glasfronten lag eine dicke Staubschicht. Dahinter fiel eine Rasenfläche zum Wald hin ab. Das Schilf, das früher am Rand des großzügigen Teiches gewachsen war, hatte sich im gesamten Garten breitgemacht, so dass ein hüfthohes Dickicht hinter den Scheiben wucherte.

»Der Rasen muss dringend abgemäht werden. Man sieht ja gar nichts mehr.«

»Mach ich. Gleich morgen früh. Ich glaube aber, der Garten ist versumpft.«

»Trockenlegen?«

»Erstmal nicht. Weiß nicht, ob das lohnt. Jetzt hole ich erstmal unsere Sachen rein und wir essen und richten uns ein. War eine lange Fahrt.« Jürgen nahm seine rote Ferrari-Baseballkappe vom Kopf und wischte sich mit der Hand über die verschwitzte Stirn. »Seht euch doch schon mal um, ich lade den Wagen aus.«

Sylke nickte und suchte gemeinsam mit Klara die Küche, während Jürgen sich wieder auf den Weg nach draußen machte. Natürlich war auch er neugierig, wie es in den übrigen Räumen aussah. Aber was sein musste, musste sein, sagte er sich und begann, die Kisten und Kartons aus dem Wagen in den Hausflur zu schleppen. Jedes Mal, wenn er am Laderaum des Geländewagens ankam, ließ er seinen Blick einmal über die Siedlung schweifen. Alles ruhig. Sehr übersichtlich. Er könnte sich mit diesem Ort anfreunden. Da hatten sie schon in beachtlich schlechteren Gegenden gewohnt.

»Es gibt sogar eine Tischtennisplatte. Im Keller!«, rief Klara begeistert.

Jürgen ließ sich bereitwillig hinunterführen, er wollte ohnehin das Untergeschoss begutachten. »Du hättest auf mich warten sollen, bis du in den Keller gehst. Weißt du doch«, murrte er, mehr aus Gewohnheit als aus Sorge.

»Ja ja, nun komm.« Klara zog ihn weiter. »Siehst du, hier.«

Jürgen sah: Eine nagelneue Tischtennisplatte füllte den halben Raum aus. Doch noch viel mehr begeisterten ihn die Regale, die die Wände bedeckten – Wein, Konserven, Lebensmittelkartons. Ein Glückstreffer.

»Bleiben wir hier?«, fragte Klara vorsichtig, während Jürgen seine Brille hervorholte und die Vorräte in Augenschein nahm.

»Ja, Liebes.«

»Ich meine – länger als beim letzten Mal?«

»Ja, ich glaube, hier werden wir uns erst einmal einrichten. Hol mir doch bitte eine von den Plastikkisten aus der Küche, ich will ein paar von den Sachen hier nach oben bringen.«

Klara nickte und rannte los. Jürgen traf seine Auswahl, während seine Tochter weg war, und stapelte Müsli-Packungen, H-Milch-Kartons, Konservendosen, Gläser mit eingelegten Gurken und ein Paket Erdbeertortenmischung auf die Tischtennisplatte. In einer Ecke des Raumes stand sogar ein leicht verstaubter Kasten Bier, daneben ein Träger aus Korbgeflecht für sechs Flaschen. Jürgen war begeistert. Klara kehrte zurück und brachte ihm die Kiste, die sie gemeinsam mit Vorräten füllten.

Von oben dröhnte das beständige Rumpeln des Dieselaggregats, das er auf der Terrasse aufgebaut hatte, in der Küche klapperte seine Frau mit Geschirr. Sylke war offenbar schon bei den Essensvorbereitungen. Höchste Zeit, die restlichen Arbeiten zu erledigen. Er nahm die Vorratskiste und stieg die Kellertreppe hoch, während Klara in Kartons mit Spielsachen wühlte. Das Licht im Kellerraum wurde immer trüber, die Sonne ging bald unter.

»Komm, Schatz, dazu ist morgen noch Zeit. Du musst mir beim Aufbau helfen.«

Murrend folgte Klara ihm. Er grinste.

Das Abendessen war ein Fest. Sie hatten sich an den schweren Eichenholztisch im Esszimmer gesetzt, Sylke hatte das Festtagsgeschirr aus dem Schrank gekramt und Kerzen angezündet. Es gab Königsberger Klopse mit Kartoffeln und Sülze.

Klara stocherte lustlos in dem eingelegten Fleisch herum, während Jürgen seine zweite Flasche Bier aus dem Tragekorb nahm und sie öffnete.

»Herrlich, nicht wahr?«

Sylke lächelte. »Ja, so nett haben wir schon lange nicht mehr beieinander gesessen. Nach dem eiligen Aufbruch gestern ...«

»Laß uns nicht mehr darüber reden«. Jürgen schnitt ihr das Wort ab. »Noch Soße, mein Engel?«

»Ja, gern.«

»Was ist das hier?«, fragte Klara und deutete auf ihren Teller.

»Sülze.«

»Das mag ich nicht. Sieht eklig aus.«

»Aber Schatz, deine Mutter hat sich solche Mühe gegeben. Bitte, tue ihr den Gefallen und probier es wenigstens.«

»Hast du dir eigentlich die Hände gewaschen?«

Klara zeigte die schwarzen Finger. »Nö.«

Schuldbewusst wischte auch Jürgen die öligen Hände am Bezug des Stuhls ab. »Hoppla, da hat uns der Duft des Essens wohl die Sinne verwirrt.« Jürgen lachte. »Ich muss nochmal nach den Magazinen sehen.« Er machte Anstalten sich zu erheben.

»Aber Jürgen.« Ein vorwurfsvoller Blick von Sylke. »Wir essen gerade. Du musst doch nicht jetzt schon wieder weglaufen. Das hat doch auch Zeit bis gleich. Ich habe schließlich noch Nachtisch vorbereitet.«

Jürgen sank auf seinen Stuhl zurück. »Na gut.«

Klaras Augen hellten sich auf. »Nachtisch? Was denn?«

Sylke lächelte nachsichtig. »Gibt‘s erst, wenn du deinen Teller leer gegessen hast.«

»Lass gut sein«, warf Jürgen fröhlich ein und schnappte sich Klaras Teller.

Sylke ging derweil in die Küche und kehrte mit einer gläsernen Schüssel zurück, die mit einer rosafarbenen Masse gefüllt war.

»Erdbeertorte. Leider hatte ich keinen Tortenboden, da habe ich einen Pudding daraus gemacht.«

Jürgen nahm nur eine kleine Portion, er hatte nicht viel für Süßes übrig, Klara machte ihre Schüssel randvoll und löffelte darauf los.

»Lecker, Mama!«

Sylke strahlte. »Schmeckt tatsächlich. Ich war mir nicht ganz sicher.«

Jürgen schlang den für seinen Geschmack viel zu süßen Brei herunter und freute sich über die Begeisterung seiner Tochter. »Jetzt muss ich aber wirklich.« Er stand auf und ging zu den Stativen hinüber, die er am Rande der Terrasse aufgestellt hatte. Nach einigen Minuten kehrte er zurück. »Alles bestens, wir haben nichts zu befürchten.« Strahlend öffnete er ein weiteres Bier, bemerkte, dass er das vorherige noch gar nicht ganz geleert hatte, trank den Rest in einem Zug aus, ignorierte Sylkes tadelnden Blick und griff sich die neue Flasche. »Man muss es trinken, solange es noch frisch ist.« Er deutete auf das Etikett. »Läuft nächste Woche ab.«

Sylke schüttelte den Kopf und räumte den Tisch ab. »Du warst noch nie um eine Ausrede verlegen.«

Nachdem der Tisch abgeräumt war, ging die Familie zu Bett. Jürgen rauchte eine Zigarette auf der Terrasse und machte einen letzten Kontrollgang um das Haus herum, bevor er sich zu seiner Frau legte. Der Schlafsack wärmte ihn und er schlief fast augenblicklich ein.

In der Nacht schreckte Jürgen hoch, als er gedämpftes Maschinengewehrfeuer hörte, gefolgt von gurgelnden Schreien. Danach Stille. Auch Sylke war hochgeschreckt.

»Alles in Ordnung, Liebes, schlaf nur weiter.«

»Gehst du nachsehen? Bitte.«

Jürgen seufzte. »In Ordnung. Bin gleich zurück.«

Er zog sich an, stieg die Treppe hinunter, lief kurz in die falsche Richtung – diese ständigen Umzüge und dauernd wechselnden Häuser ließen ihn nachts oft desorientiert umhertappen – fand dann den Weg zum Wohnzimmer und sah hinaus.

Die hoch bewachsene Wiese war hell erleuchtet von den Scheinwerfern, die er aufgestellt hatte. Das Dieselaggregat brummte, und die Läufe der Maschinengewehre dampften im leichten Nieselregen. Im Garten war eine Schneise zu erkennen, jemand lag regungslos zwischen den Halmen. Jürgen stapfte hinaus, zog die Kapuze fest und machte sich daran, den Körper des erlegten Zombies zu beseitigen.

Wenige Minuten später hatte er sich den widerlichen Geruch von den Händen gewaschen und kroch wieder zu seiner Frau ins Bett.

»Und?«

»Alles gut, nur ein Verirrter. Die Horde ist noch weit weg. Wir sind hier bestimmt noch zwei Wochen sicher. Schlaf jetzt, mein Schatz.«

»Du auch«, murmelte Sylke, rollte sich auf die Seite und atmete regelmäßig.

Jürgen wurde bewusst, wie sehr er seine Frau liebte.

Dieses Haus hier gefiel ihm. Früher, zu einer anderen Zeit, hätte er sich gerne ein eigenes gebaut, vielleicht eines wie dieses hier. Wahrscheinlich hatte er es deshalb auch ausgesucht.

Er fühlte sich geborgen. Bis die Horde kam, blieb ihnen genug Zeit. Wenn sie kamen, würden sie wieder fliehen müssen. Doch bis dahin war dies ihr Heim. So wie es schon viele Häuser davor gewesen waren und wie es auch noch viele Häuser danach sein würden.

Morgen würde er gleich nach dem Aufstehen den Rasen mähen.

Was sein muss, muss sein.

Für Lexi

Janika Rehak

Die Buden stehen immer noch. Niemand hat sich die Mühe gemacht, sie wegzuschaffen. Niemand hatte mehr die Zeit dazu. Niemand sah die Notwendigkeit und schließlich ist niemand mehr da, der es erledigen könnte.

Auch die Plakate hängen noch: ›Frühlings Erwachen‹ steht dort in großen, hellgrünen Buchstaben auf blauem Grund. Kleinkunstfestival in Verden/Aller, 6. und 7. Mai 2020. Darunter lüftet ein Clown seinen Zylinder. Er lächelt freundlich auf mich herunter.

Zwei Tage Party. Ausnahmezustand in der Innenstadt.

Festmeile.

Fressmeile.

Ich bleibe am Eingang der Fußgängerzone stehen. Links von mir liegt Woolworth, rechts das Rathaus mit dem weißen Turm und dem Glockenspiel, Baujahr 1904. Die Uhr ist auch stehen geblieben, sie zeigt auf ewig drei Uhr an. Drei Uhr in der Nacht oder am Nachmittag?

Der Nachmittag gefällt mir besser, denn das bedeutet: Glockenspielzeit. Ich bilde mir ein, leise Bimmelgeräusche zu hören. Mein Verstand spielt mir einen Streich. Die Glocken funktionieren per Zeitschaltuhr. Viermal am Tag klingt eine Melodie über den Marktplatz. Jetzt ist es seit Wochen still.

»Der Glockenmann schläft«, würde Lexi sagen. Das sagte sie immer, wenn ein Spaziergang ohne ein kleines Konzert verging. »Papa, der Glockenmann schläft.«

Ich weiß bis heute nicht, woher sie das mit dem Glockenmann hatte. So funktioniert die Welt eben in Kinderaugen. Jemand läutet die Glocken und zwischendurch ruht er sich aus.

Der Glockenmann schläft. Die Toten sind erwacht. Und niemand ruht mehr in Frieden.

Ich konzentriere mich wieder auf das Kopfsteinpflaster unter meinen Sohlen, auf das Gewicht des Rucksacks auf meinen Schultern. Einen Moment überlege ich, ob es bei Woolworth etwas gibt, das ich gebrauchen könnte. Nein, entscheide ich.

Hinter dem Rathaus wird der Platz breiter. Auch hier sind die Überreste vom Stadtfest noch deutlich zu sehen. Der Akustiker, der T-Online-Shop, die Bank und die Bäckerei sind hinter Schaustellerbuden verschwunden.

Den Platz vor dem Restaurant haben sie nicht zugestellt, weil man von dort aus die Bühne sehen kann. Jetzt sind sie Tische und Stühle teilweise umgestürzt, Sonnenschirmplanen flattern im Wind. Gedecke und Gläser zeugen von Sonntag-Nachmittag-Völlerei. Der Regen hat die Reste von den Tellern gespült. Sie sind verwirrend sauber, während in den Gläsern trübes Wasser steht, ein Paradies für Fliegenlarven.

Das Schild mit den Öffnungszeiten ist von einer braunroten Spur verwischt. Im Sommer durchgehend warme Küche, gezeichnet mit blutigem Fingerabdruck. Ich trete dicht an das Frontfenster heran, lege die Hand auf die Scheibe und denke an Salamipizza und Rotwein. Esther war der Miesmuscheln-und-Schweppes-Typ. Lexi nahm Bolognese und Fanta.

Glück kann nach Salatsauce und Spaghetti schmecken, es kann nach Olivenöl und Sonnencreme riechen. Jetzt liegt über allem eine Mischung aus ranzigem Fett und verdorbenem Essen. Der Tod dünstet schwarzbraun und schleimig aus. Es bräuchte mehr als bloß Rotwein, um den Gestank aus der Nase zu ätzen und die Erinnerungen aus dem Hirn.

Hinter der Scheibe regt sich etwas, richtet sich auf, dreht den Kopf. Einen Moment lang schauen wir einander an, dann bewegt es sich hinkend, wankend, torkelnd auf mich zu. Es beschleunigt, seine Schritte greifen weit aus. Ich zwinge mich, stehen zu bleiben.

Der Körper prallt mit Wucht gegen das Glas. Die Scheibe bebt, aber sie hält. Mein Puls rast, als ich mich vorbeuge, unsere Gesichter auf eine Höhe bringe. Die Augen der Toten haben die Farbe von verfaulten Eiern. Die Haut ist blass, das Haar klebt als braune Kruste am Kopf, ich erkenne kein Grau darin. Er ist jung, auch wenn seine Züge schlaff geworden sind und Haut sich in Fetzen von den Muskelsträngen abschält.

Er presst Hände und Stirn gegen die Scheibe, die Kiefer schnappen auf und zu. Ich entziffere den Schriftzug auf seinem T-Shirt. Wacken 2018. Metal-Fan also.

Ich starre in die geronnenen Dottersäcke, die seine Augen waren, und versuche, in ihnen den Jungen zu entdecken, der Nightwish und In Extremo gehört hat, den Festivalgänger, der von Bühne zu Bühne tingelte, gelegentlich Gras rauchte und den es nicht störte, ein paar Tage lang nicht zu duschen.

Ich finde nichts davon wieder. In den Augen der Toten liegt kein Bewusstsein mehr. Für die, die noch eins haben, ist das ein gedanklicher Overkill.

Ich taste nach meinem Rucksack, finde die Konturen der Brechstange, fahre mit den Fingern daran entlang. Dann greife ich in die Jackentasche und berühre Lexis Armband.

Das Armband ist das Wichtigste.

Der Tote grinst mich mit verfaulten Lippen an. Ich stelle mir vor, das Brecheisen auf seinen Schädel niedersausen zu lassen. Aber warum sollte ich? Die Scheibe trennt uns. Er kann mir nichts tun. Und hat mir niemals etwas getan, zu Lebzeiten. Metaller hab ich immer gemocht.

Ich hebe die Faust, spreize Zeigefinger und den kleinen Finger ab und nickte ihm zu. Dabei lächele ich sogar ein bisschen.

Mach´s gut, Wacken-Fan. Schönes Nichtleben noch!

Die Schaustellerwagen stehen vor den Wohn- und Geschäftshäusern. Dadurch entstehen drei parallele Wege. Eine breite Flaniermeile und zwei schmale Durchgänge dahinter.

Wenn ich den breiten Weg nehme, bin ich weithin sichtbar, habe aber mehr Raum zum Ausweichen. In den Durchgängen wäre ich besser versteckt, doch sie könnten mir schneller den Weg abschneiden.

Mit den Toten auf engem Raum. Mein Mund wird trocken, ich schüttele die Vorstellung ab.

Also die Partymeile. Das ist nie die schlechteste Wahl, mein neuer Freund mit dem Wacken-Shirt würde das sicher genauso sehen. Hätte es genauso gesehen.

Die Fußgängerzone macht einen leichten Knick, zwischen den Häusern ragt der Dom auf, mit dem grauen Dach und dem gedrungenen Turm. Es sind noch knapp fünfhundert Meter Luftlinie bis dorthin. Eine halbe Weltreise in einer Welt der Toten.

Meine Schritte sind leise und diese Stille macht mir zu schaffen. Die Stadt fühlt sich leer an. Dabei bin ich sicher, dass nicht alle fort sind. Ab und zu habe ich etwas gesehen, auf dem Weg hierher. Eine Bewegung aus dem Augenwinkel, ein Gesicht am Fenster. Aber man kann nie sicher sein. Tot oder lebendig? Besser, man geht beidem aus dem Weg. Die Krähen scheinen diese Ansicht zu teilen, sogar sie verhalten sich ruhig. Oder sie sind ausgeflogen. Unwillkürlich suchen meine Augen den Himmel ab. Vor wenigen Wochen sind die City-Hopper über unsere Köpfe hinweg gezogen, mit Kurs auf Bremen, weit oben, aber deutlich zu hören. Jetzt ist das Quietschen des verlassenen Schwenkgrills das einzige Geräusch. Der Rost ist schwarz verfärbt, ledrige Klumpen liegen darauf. Verbrannte Nackensteaks, hoffe ich jedenfalls, lieber nicht zu genau hinsehen.

Ich lasse die Bühne hinter mir, passiere die Pommesbude und den Fischwagen, mein Magen rumort, der Gestank ist hier besonders schlimm. Als Nächstes kommt der Crêpes-Stand. Die Besitzerin habe ich gekannt. Rote Haare, vermutlich gefärbt. Man grüßte sich, man plauderte, man ging auseinander. Ich konnte sie leiden. Aber für echtes Bedauern reicht es nicht. Ich fühle mich ein bisschen schuldig deswegen.

Zwischen dem Optiker und dem Schuhgeschäft geht eine breite Straße ab. Für einen Moment fühle ich mich nackt, als wäre ich aus einem schützenden Wald auf offenes Gelände getreten. So ging es mir früher bei Computerspielen, wenn ich an eine T-Kreuzung kam oder einen nicht einsehbaren Seitengang passieren musste, das hat mich immer nervös gemacht. Die Fußgängerzone als 3D-Parcour. Ich gehe schneller, zucke zusammen, als ich eine Bewegung direkt vor mir wahrnehme, dann erkenne ich mein eigenes Spiegelbild. Ich habe mich noch nicht an den Bart gewöhnt, nicht an die eingefallenen Wangen, den wilden Blick. Die Lebenden und die Toten unterscheiden sich nicht mehr sehr, heutzutage. Ich drücke mich an die Scheibe, bilde mir ein Geräusch ein, Schritte, die mir folgen. Ich scanne einmal rundum. Nichts.

Meine Augen verharren auf dem Brunnen. Das war Lexis zweite Station, ein weiterer Fixpunkt bei unserem Stadtspaziergang. Sie stand geduldig da und hielt den Blick aufmerksam auf den Brunnen gerichtet. Wenn die kleine Fontaine in die Höhe schoss, quietschte sie begeistert auf.

Es ist der Gedanke an Lexis Augen und die reine Freude darin. Er holt alles wieder hoch. Ich wanke, taumele zwei Schritte zur Seite, lasse mich einen Augenblick vom Schmerz treiben. Der rote Ball wühlt in meiner Kehle.

Es ist nichts, sage ich mir. Nur eine Erinnerung.

Dem roten Ball ist das egal. Es war ihm schon immer alles egal.

Es steigt aus dem Zwerchfell auf, dort habe ich den Ursprung lokalisiert, gemeinsam mit Doktor Jungmann. Vom Zwerchfell klettert es aufwärts, hoch zu den Schultern, macht dort einen Umweg über die Oberarme, kribbelt im Trizeps, kriecht über die Schlüsselbeine und kumuliert schließlich in der Kehle. Ein roter Ball, in dem es drängt, wirbelt, pulsiert, der unbedingt hinaus will.

Die Lokalisation im Trizeps sei ungewöhnlich, behauptete Jungmann.

Ich musste darüber lachen. Meine Psychose ist also einzigartig.

Agoraphobie sei keine Psychose, sagte Jungmann. Auf die Einzigartigkeit ging er gar nicht erst ein.

Ich greife in meine Jackentasche, ertaste Lexis Armband und lasse es durch die Finger gleiten. Zähle. Eine Perle. Zwei. Fünf.

Der rote Ball wehrt sich, doch es ist eher ein formaler Protest. Dann zieht er sich zurück.

»Danke, Lexi«, sage ich leise.

Hinter dem Schuhgeschäft wird die Gasse schmaler und macht einen leichten Knick nach rechts. Zweistöckige Wohn- und Geschäftshäuser, mittelalterliches Fachwerk und Jugendstil, gut erhalten oder aufwendig restauriert. Wenn Reisebroschüren von Verdens sehenswertem Stadtbild sprechen, dann meinen sie diesen Teil.

Der Dom ist kein besonders schönes Gebäude mit dem gedrungenen Hauptschiff und dem niedrigen Glockenturm. Er erinnert mich an ein geducktes Tier, das zum Sprung ansetzt.

Noch vierhundertfünfzig Meter.

Immer einen Schritt nach dem anderen. Doktor Jungmann hat es heruntergebetet wie ein Mantra. Zwischendurch auch mal stehen bleiben, sich eine Pause gönnen.

Für Pausen fehlt mir die Zeit. Damals genauso wie heute.

Es war Lexi gewesen, die unbedingt auf das Kleinkunstfest hatte gehen wollen. Schon Wochen vorher hatte sie alles durchgeplant. Das Konzept war sehr ausgeklügelt, jedenfalls für eine Vierjährige. Zuerst wollte sie Pommes mit Mayo essen, dann Poffertjes mit Butter und Zucker, aber ohne Zimt. Schminken lassen wollte sie sich auch, als blaue Fee oder als Tigermädchen.

»Wir werden sehen«, sagte Esther mit einem Seitenblick auf mich.

»Du kriegst deine Poffertjes«, versprach ich Lexi.

»Ohne Zimt«, insistierte sie.

»Ohne Zimt.«

Esther bedachte mich mit einem Versprich-nichts-was-du-nicht-halten-kannst-Ausdruck. Ich küsste Lexi auf den Scheitel und lächelte Esther an. Sie lächelte zweifelnd zurück.

Das Kleinkunstfest war sowas wie meine letzte Chance. Ein letzter Versuch von Normalität. Es war nicht Esther, die mich unter Druck setzte, kein Arzt, schon gar nicht Doktor Jungmann. Ich war von ganz allein an diesen Punkt gekommen. Der rote Ball kontrollierte mich in einem Ausmaß, das unerträglich geworden war. Meine Angstattacken kamen immer häufiger, immer heftiger, immer unberechenbarer. Auf der Arbeit häuften sich die Fehltage und Autofahren ging nur noch, wenn ich selbst am Steuer saß. Esther nahm Rücksicht, hielt alles, so gut es ging von Lexi fern und litt leise vor sich hin.

Ich schämte mich, weil ich so schwach war. Weil ich nichts tun konnte, dem Ganzen nichts entgegenzusetzen hatte, dabei war es nur ein verdammter Ball und er war noch nicht einmal wirklich echt.

Ich sei zu hart mit mir, sagte Doktor Jungmann. Psychische Probleme hätten eine Ursache, genau wie Schnupfen oder Krebs. Wenn Lexi eine Krankheit aus dem Kindergarten anschleppte, verlangte ich dann auch von ihr, sich zusammenzureißen, dann würde das Halsweh schon von selber aufhören?

Ich wollte keine Erklärungen, kein Gerede über Ursachen und vor allem wollte ich, dass er Lexi aus dem Spiel ließ. Was ich brauchte, war eine Lösung. Also begann ich eine Verhaltenstherapie und war bereit, hart zu arbeiten. Bei jedem Erfolg glaubte ich, es sei kinderleicht. Dann preschte ich vor und bezahlte mit Rückschlägen. Ich hasste den roten Ball, hasste mich selbst und wenn es ganz schlimm wurde, ließ ich alles an Esther aus. Wir stritten viel in diesen Wochen.

Dann kam die Sache mit dem Stadtfest. Überall hingen die Plakate, Bilder von Clowns, von Akrobaten und Zauberern. Lexi plapperte von nichts anderem mehr.

Allein der Gedanke ließ den roten Ball flackern, in hämischer Vorfreude lodern.

Wir könnten ans Meer fahren, schlug Esther vor. Einen Tag in Cuxhaven verbringen, Fisch essen, am Strand spazieren gehen. Den Tag einfach anders verplanen.

Dieser Vorschlag, so gut er gemeint war, brachte das Fass zum Überlaufen. Mein Leben entglitt mir und ich war auf dem besten Weg, meine Ehe zu ruinieren. Jetzt auch noch Lexi zu enttäuschen, kam nicht in Frage.

Ich fing an zu recherchieren. Es war bloß ein Straßenfest. In meiner Heimatstadt. Im weitesten Sinne vertrautes Terrain. Ich hatte meine Familie dabei, was gemeinhin als stabilisierender Faktor wahrgenommen wird, jedenfalls sagten das meine Quellen im Internet und es deckte sich mit meiner Erfahrung. Und falls es gar nicht mehr gehen sollte, dann hatte ich es nicht weit bis nach Hause, konnte mich der Situation also jederzeit entziehen. Allein diese Vorstellung wirkt entspannend. Sagte das Internet.

Ich würde Lexi und Esther bei mir haben. Lexis Armband, das mir manchmal half. Und noch ein paar Kniffe aus der verhaltenstherapeutischen Trickkiste.

Wahrscheinlich würde überhaupt nichts passieren. Lexi sollte ihren Spaß haben. Und ihre Poffertjes. Ohne Zimt.

Ich erzählte Jungmann von meinen Plänen, betrachtete sein Gesicht dabei und sah Zweifel.

»Sie glauben, ich schaffe das nicht«, stellte ich fest.

Jungmann neigte den Kopf, auf jene Art, wie Psychiater es tun, wenn sie ihre Klienten wahnsinnig machen wollen. »Sagen wir, ich bevorzuge kleinschrittiges Vorgehen«, sagte er. »Was Sie vorhaben, ist sowas wie Weitsprung.«

Meine Sportnoten seien immer gut gewesen, erklärte ich. Jungmann seufzte. »Ich kann es Ihnen nicht ausreden.«

»Dann tun Sie es nicht«, sagte ich. Und setzte dann, leiser, hinzu: »Bitte.«

Wir hatten am frühen Nachmittag losgehen wollen. Zu einem Zeitpunkt, an dem noch nicht so viel los wäre. Doch Lexi hatte getrödelt. Erst brauchte sie ewig, um sich für ein Kleid zu entscheiden, und nahm schließlich das mit dem blauen Rock. Dann wollte sie, dass Esther ihr Zöpfe flocht. Esther tat es. Geduldig. Nicht schnell.

Wir kamen pünktlich zur Kaffeezeit auf den Marktplatz und ich hatte das Gefühl, vor eine Wand zu laufen. Es war ungewöhnlich warm für Anfang Mai, selbst der Fluss trug keine Brise herüber. Zwischen den Häusern schien die Luft zu stehen. Lexi rannte, ich verlangsamte meinen Schritt. Esther sah beides, rief Lexi zu, dass sie warten solle, und berührte sacht meinen Arm. »Bist du okay?«

»Klar«, sagte ich und sah, dass sie mir nicht glaubte.

Aber sie lächelte trotzdem. »Danke, dass du es versuchst.«

Esther sah so hübsch aus, mit den hochgesteckten Haaren und dem grünen Trägerkleid mit blauen Rock. Ich legte ihr den Arm um die Taille und zog sie an mich. An irgendetwas musste ich mich festhalten.

»Dann mal los«, sagte ich und wir liefen Lexi nach.

Seit das mit den Toten passiert ist, habe ich versucht, den roten Ball als Verbündeten zu nutzen. Als eine Art psychisches Frühwarnsystem. Es funktioniert nicht wirklich. Der rote Ball arbeitet vollkommen widersinnig. Noch vor wenigen Wochen konnte alles Mögliche eine Attacke auslösen. Warteschlagen im Supermarkt. Unterführungen. Die zischenden Bremsen eines Busses an der Ampel.

Vor echter Gefahr warnt der Ball mich nicht.

Die Toten kommen von zwei Seiten. Zwei von rechts. Drei von links. Erst vor Kurzem gestorben, den Bewegungen nach. Solche von der schnellen Sorte.

Fünf gegen einen. Wie sowas ausgeht, lernt man schon auf dem Pausenhof.

Noch haben sie mich nicht bemerkt und das ist meine Chance. Die Toten sind stark und hartnäckig, gnadenlos. Aber sie sind auch wie Kleinkinder. Was die Dotteraugen nicht sehen, das ist nicht da. Eine, der wenigen Vorteile, den die Lebenden haben.

Mein Kopf ruckt nach links und rechts. Da sind schmale Hauseingänge, in die ich mich drücken und mich so klein wie möglich machen könnte. Ein paar umgestürzte Stühle, die zur Eisdiele oder einem der Cafés gehört haben. Verstecke, ja, aber keine guten. Schließlich krieche ich unter die nächstbeste Schaustellerbude. Sie sind nur tot, nicht blind.

Die Schritte kommen näher. Das Brecheisen drückt mir in den Rücken, mein Puls beschleunigt. Doch meine Augen sind offen. Ich bin hellwach.

Ich horche in mich hinein, warte auf irgendeine Regung, auf Anzeichen des roten Balls. Oder darauf, dass es mir etwas ausmacht. Wenn sie mich jetzt kriegen, was dann?

Ja, was dann?

Da ist nichts. Kein Bedauern. Keine Angst. Nicht einmal ein leises Unbehagen, bei der Vorstellung, dass es verdammt wehtun wird.

Aber du wolltest zum Dom, flüstert eine Stimme am Rand des Bewusstseins.

Ich schlucke. Sorry, Lexi. Ich fürchte, mir kommt was dazwischen …

Sie sind jetzt ganz nahe. Ich kann sie sehen, die verschrammten, verdreckten Schuhe, die abgehakten Torkelbewegungen, wie Marionetten, die von einem betrunkenen Puppenspieler über die Bühne gezerrt werden. Es sind mehr als fünf. Vielleicht sogar mehr als zehn. Ich kann sie sehen, kann sie hören. Kann sie riechen.

Mein Magen zieht sich zusammen. Wenn wenigstens der Geruch nicht wäre.

Meine Finger zucken zu meiner Tasche, wollen Lexis Armband berühren. Aber ich wage es nicht, mich zu bewegen. Ich schließe die Augen.

Heile, heile Segen, drei Tage Regen, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh, es ist nicht da, was ich nicht seh …

Da sind wieder Schritte, doch diesmal klingen sie anders. Ich erkenne ein paar verkrustete Gummistiefel. Sie bleiben vor dem Wagen stehen. Mein Kopf wird heiß.

Die Gestalt geht in die Hocke, stützte ein Knie auf dem Boden ab und schaut unter das Auto. Braune, strähnige Haare, ein blasses Gesicht, blaue Augen.

Wache Augen. Kein Eidotter.

»Kannst rauskommen«, sagt sie.

Ich starre sie an, dann krieche ich unter dem Wagen hervor und übergebe mich auf das Kopfsteinpflaster. Sie wartet geduldig, bis ich nur noch trocken würge. Dann deutet sie zu einem der Häuser. »Ich wohne da oben.«

Ihre Wohnung hat hohe Decken und Fachwerkbohlen. Ein Teppich, eine Couch mit cremefarbenen Kissen, eine Regalwand von IKEA, vollgestellt mit Taschenbüchern. An der Wand hängen Fotos, ein Buddha aus Messing stemmt sich tapfer gegen eine Phalanx aus Thrillern von Sebastian Fitzek. Das Zimmer ist leidlich aufgeräumt, riecht nur ein wenig muffig. Eine Oase der Zivilisation.

Sie deutet auf das Sofa und setzt sich mir gegenüber. Zum ersten Mal sehen wir einander an. Sie ist Ende zwanzig, das Kinn spitz, die Wangen hager, unter ihren Augen liegen Kummerschatten. Wir sind uns sicher schon über den Weg gelaufen, in der überschaubaren Kleinstadtidylle ist alles andere rein statistisch unwahrscheinlich, doch sie kommt mir kein bisschen bekannt vor.

Ich strecke die Hand aus. »Marc.«

»Agnes.« Ihre Finger sind zerbrechliche Vogelknochen, der Händedruck überraschend hart. Keiner von uns lächelt.

Sie deutet auf meinen Rucksack. »Hast du was?«

Ich ziehe den Flachmann hervor. Sie hebt die Brauen, ich errate die Frage. »Bacardi.«

Sie verzieht das Gesicht. »Sonst nichts?«

»Tut mir leid.«

Es gibt Haferflocken und Regenwasser. Kalter Porridge. Der Bacardi schmeckt metallisch.

Wir essen, trinken. Irgendwann trinken wir nur noch, schauen aus dem Fenster und sehen zu, wie der Himmel erst rot, dann grau und schließlich schwarz wird.

Ich halte das bequeme Sofa nicht aus. Wir richten uns auf den Dielen mit Decken und Kissen ein. Im Dunkeln ist das Reden leichter.

»Die Wohnung«, sage ich.

»Ja«, bestätigt sie. »Super, oder? Hat Christoph gefunden, bei Immonet.«

Ich wünschte, ich hätte mir die Fotos an der Wand genauer angesehen. Dann hätte ich ein Gesicht zu dem Namen. Jetzt ist es zu dunkel, um noch etwas zu erkennen. Also gestalte ich meinen eigenen Christoph. Er ist blass, blond und freundlich. Und nicht mehr da. Das verraten mir Agnes´ Augen, ohne, dass ich weiter fragen muss.

Agnes will wissen, was ich ständig in meiner Tasche suche. Ich zeige ihr Lexis Armband und denke an den Tag, als Lexi es aus dem Kindergarten mit heimbrachte. Die Erinnerung reißt an meinen Eingeweiden und jetzt bin ich froh über die Dunkelheit.

Agnes dreht die kleinen Perlen in den Fingern, lächelt und gibt sie mir zurück.

»Wie du unters Auto gekrochen bist.« Sie schnaubt amüsiert. »Ich dachte, das war´s mit dir. Ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast.«

»Vorratskeller.« Ich zucke die Achseln. »Und du?«

Sie macht eine vage Geste zur Straße. »Essensbuden und Restaurants. Es war ein verdammtes Schlaraffenland.«