5,99 €

Mehr erfahren.

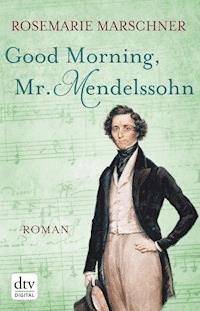

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Der Sonnenkönig und sein Lehrmeister Der Vicomte Nicolas Fouquet, begabt, kultiviert, bewundert, war lange Zeit Weggenosse, Verbündeter, Lehrmeister und Vorbild von Ludwig XIV. - und zugleich sein größter Rivale. Als Fouquet Zu Ehren des Königs ein glanzvolles Fest auf seinem prächtigen Schloss ausrichtet, gilt er in dieser Nacht als der wahre König Frankreichs. Kurze Zeit später wird er verhaftet. Ludwig will seinen Tod ... .

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 705

Ähnliche

Rosemarie Marschner

Zu Ehren des Königs

Roman

Prolog

Am 27. März 1680 traf in Schloss Versailles die Nachricht ein, der Gefangene von Pignerol sei verstorben. Die jüngeren Höflinge wussten nur vom Hörensagen, wer gemeint war, die älteren aber wagten kaum, sich an den Mann aus einer Zeit zu erinnern, in der eigene Gedanken und ein offenes Wort noch möglich waren.

Fünf Tage und fünf Nächte hatte der Bote gebraucht für seinen Ritt vom äußersten Rand des Königreichs, wo vor sechzehn Jahren die Kerkertore hinter dem bis dahin reichsten Mann des Landes für immer zugefallen waren. Fünf Tage und fünf Nächte über verschneite Berge und durch Täler, in denen die Schmelzwasser brausten. Fünf Tage und fünf Nächte fast ohne Rast und ohne Schlaf, weil die Botschaft in dem ledernen Köcher so dringlich war und nach den Worten des Festungskommandanten so ungemein erfreulich für die Majestät von Frankreich.

Als der Bote im Ehrenhof von Versailles angelangt war, brach sein Pferd unter ihm zusammen. Auch er selbst befürchtete, die wenigen Schritte bis ins Zentrum der Macht nicht mehr bewältigen zu können. Doch ein einziger Satz genügte, dass ihn die Wachen wie einen Delinquenten die Treppen zu den Gemächern des Königs hinaufzerrten. Ein einziger Satz, der sich wie Feuerzungen im Schloss verbreitete, noch ehe der Bote die königlichen Räumlichkeiten erreicht hatte. Ein einziger Satz, den der junge Soldat hervorstieß, als er sein Schreiben dem Minister des Königs überreichte: »Der Sieur Fouquet ist tot!«

Im gleichen Augenblick öffnete sich eine Tür im Hintergrund des Raumes. Ludwig selbst, der Gottgeschenkte, stand da, als hätte er sein Leben lang auf diese Mitteilung gewartet und die atemlose Stimme durch die geschlossenen Türflügel hindurch vernommen.

Der Bote fiel auf die Knie und wiederholte seine Nachricht: »Der Sieur Fouquet ist tot!«

Es war still im Raum. Nur das Ticken einer Uhr war zu vernehmen. Durch die hohen Fenster drangen die schrägen Strahlen der Abendsonne und erhitzten den Nacken des Boten, dass er meinte, ohnmächtig zu werden. Niemand forderte ihn auf, sich zu erheben. Es dauerte lange, bis er aufzublicken wagte. Vor ihm stand der Minister Colbert in seinem schwarzen Samtgewand und daneben der König, genau so wie der Bote ihn auf Bildern gesehen hatte. Ein wenig stämmiger vielleicht und nicht ganz so vornehm wie in der Darstellung der Hofmaler, dennoch unverkennbar durch seine Löwenmähne und sein energisches Kinn. Rot ist er im Gesicht, dachte der Bote, fast wie ein Bauer. Aber noch während ihm die Röte auffiel, verschwand sie plötzlich. Der König erbleichte. Er blickte auf den Brief, den ihm Colbert entgegenhielt. Dann wandte er sich ruckartig um und eilte in sein Gemach zurück, als müsste er seine Gefühle vor der Welt verbergen. Die Tür fiel zu. Noch immer streckte Colbert die Hand mit dem Schreiben aus. Auch sein Gesicht war blass, noch blasser als das seines Herrn.

Da ihn niemand beachtete, stand der Bote auf und verließ rückwärts unter Bücklingen den Raum. Das Letzte, was ihm bewusst wurde, war noch immer das Ticken der Uhr.

Der Sieur Fouquet ist tot!, wiederholte er in Gedanken die bedeutsamste Botschaft, die er je überbracht hatte. Er ist tot, und dem mächtigsten Mann der Welt wich das Blut aus dem Gesicht, als er es erfuhr.

Erstes Buch Zwei fremde Welten

Ein Kind der Zwietracht

1

Der König – Ludwig, der Vierzehnte dieses Namens im großen Frankreich – blieb an einem der Fenster stehen und blickte hinunter auf den schier endlosen Park, dessen Harmonie in aller Welt gerühmt wurde. Doch Ludwigs Augen sahen nichts. Wie betäubt war er und hörte nur immer wieder die wenigen Worte, die ihn erleichterten, als hätte man einen glühenden Stachel endlich aus seinem Fleisch gezogen: Der Sieur Fouquet ist tot.

Wie oft hatte sich der König ausgemalt, diese Nachricht wie eine Absolution zu empfangen! Doch jetzt, da sein Wunsch erfüllt war, spürte er nur noch Leere und ein Gefühl, das ihn schmerzte, obwohl er es sich nicht erklären konnte. Es dauerte lange, bis er es zu bezeichnen vermochte: Bedauern. Der Sieur Fouquet ist tot – und vieles war mit ihm gestorben: sein Lächeln, das bezaubern konnte; seine Leichtigkeit der Entscheidung und des Tuns; sein Blick voller Interesse für den, mit dem er sprach; sein Mitgefühl für die Schwachen und Leidenden und sein Sinn für das Schöne, das er anregte und mit dem er sich umgab.

Der Sieur Fouquet ist tot … Gut, dass wir ihn los sind!, dachte der König. Ich hätte ihn gern noch einmal gesehen.

Er erinnerte sich an den Tag, an dem er Fouquet zum ersten Mal begegnet war. Es hatte geregnet. Alle Fenster im Palast waren fest verschlossen. Die Enge ließ ihn fast ersticken. Dazu noch das knappe Gewand, in das man ihn gezwängt hatte wie immer, wenn er zu seinem Vater gebracht wurde. Vier Jahre war er damals alt: ein kräftiges kleines Bürschchen mit dicken roten Backen und den himmelblauen Augen seiner spanisch-habsburgischen Mutter.

Von Geburt an war er ein mürrisches Kind gewesen, das stundenlang schrie und den ständig wechselnden Ammen mit seinen Kiefern die Brüste zerfetzte. Die Geburt des jüngeren Bruders hatte seine Unzufriedenheit noch verstärkt: Philippe, der schon als Säugling die Herzen eroberte, der so früh lachte und den alle liebten, obwohl er doch niemals König sein würde wie Ludwig, der sich seiner künftigen Erhabenheit bereits bewusst war, als er noch in Mädchentracht bei den Frauen erzogen wurde.

Auch an jenem Regentag trug er ein Kleidchen aus hellgrüner Spitze mit breiten Seidenmanschetten und einer seidenen Schürze. Dazu ein Spitzenhäubchen, dessen Bänder seine Gouvernante Madame de Lansac unter seinem Kinn quälend fest verknotet hatte, damit die Ohren des Kindes brav bedeckt blieben und die gestrenge Majestät keinen Grund zur Klage fand.

Fast jeden Tag verlangte sein Vater, ihn zu sehen. Nicht zu einer bestimmten Stunde, sondern immer dann, wenn es ihm gerade passte. Dann schickte er seinen Kammerdiener in die Gemächer der Königin. Ein Klopfen an der Tür genügte, und Ludwig wurde weggerissen von dem, was er gerade tat. Man weckte ihn oder schlug ihm den Löffel aus der Hand. Man zerrte ihn von seinen Spielen fort oder hob ihn aus der Wanne und streifte ihm gewaltsam eines der Besuchskleidchen über, gegen die er sich wehrte, weil er längst aus ihnen herausgewachsen war. Niemand kümmerte sich darum, dass er schrie und weinte. Was zählte, war allein der Wille seines Vaters, des Königs.

Einmal würde Ludwig selbst König sein, hatte ihm seine Mutter erklärt, und er hatte längst begriffen, was das bedeutete: Niemand würde mehr das Recht haben, ihn zu stören oder ihm auch nur zu widersprechen. Was er verlangte, würde geschehen. Doch dafür musste sein Vater erst sterben. Wenn Madame de Lansac ihn über die Korridore schleifte und in die Bibliothek seines Vaters schob, presste Ludwig das Kinn gegen die Brust, starrte trotzig auf die Füße des Vaters und wünschte seinen Tod herbei.

Es war immer das Gleiche: Sein Vater versuchte, ihn für sich zu gewinnen. Er zeigte ihm Bücher und Landkarten und schenkte ihm Zinnsoldaten, Bälle oder ein Holzschwert. Doch der Knabe in seinem Mädchengewand hob nicht einmal den Blick, sondern wartete nur darauf, dass die Enttäuschung des Vaters in einen seiner Hustenanfälle mündete, an denen er fast erstickte und die endlich dafür sorgten, dass er von seinem Sohn abließ.

Seit zwanzig Jahren schon zerfraß die Tuberkulose Lunge und Darm des Königs. Die Schmerzen ließen ihn die Welt hassen und den Tod herbeisehnen. Erst ein heftiger Regensturm, der ihn eines Nachts im Louvre bei der damals von ihm getrennt residierenden Königin festhielt, hatte das Wunder vollbracht, dass er sich trotz seiner Abneigung neben ihr zur Ruhe legte. Alle im Schloss beteten, dass endlich ein Thronfolger gezeugt würde, und so geschah es auch. Ludwig kam zur Welt, ein Kind der Kälte und der Zwietracht, und doch gesund und kräftig wie kaum ein anderes. Zwei Jahre später wiederholte sich das Wunder. Die Glocken läuteten, als der Sonnenschein Philippe den ersten Schrei tat.

»Nun sind wir doppelt abgesichert«, sagte der König ungewohnt versöhnlich zu seiner Gemahlin, die abgekämpft in ihrem Bett lag. Sie antwortete nicht. Noch immer dröhnten in ihren Ohren die Worte, die er zum Arzt gesprochen hatte, als ihre Bedrängnis am größten war: »Retten Sie das Kind! Die Mutter werden wir verschmerzen können.«

Sie hasste ihn, und er hasste sie, und ihr älterer Sohn stand auf Seiten der Mutter. Erst wenn der Vater nach Luft rang und sich vor Schmerzen krümmte, entspannte sich das Kind, und erst wenn der König um sein Leben kämpfte, lächelte der Kleine.

Ein einziges Mal entdeckte der König dieses Lächeln. Mitten in einem der quälendsten Erstickungsanfälle, die er je erlebt hatte, fiel sein schmerzverschleierter Blick auf das Kind, das vor ihm stand und ihn voller Genugtuung beobachtete wie ein Insekt, dem man die Beine ausgerissen hat. Wäre er jetzt gestorben, das begriff der König in seiner Not, das Kind hätte gelacht.

Von einem Augenblick zum anderen hörte der Anfall auf. Mit einem endlos langen Atemzug füllte der König seine verkrampfte Lunge. Ein paarmal keuchte er noch, den Mund weit geöffnet. Dabei beobachtete er seinen Sohn, der sofort seinem Blick auswich und wieder zu Boden starrte.

»Du kleiner Teufel!«, flüsterte der König heiser und vergaß, dass er sich einst über die Geburt dieses Kindes gefreut hatte. Gefreut bis zur Glückseligkeit. »Dieudonné« hatte er als zweiten Namen für den Knaben bestimmt. Der Gottgeschenkte – obwohl seine Gemahlin vorsichtig Einspruch dagegen erhoben hatte, weil es im Volk Brauch war, unehelich Geborene so zu nennen.

»Ich werde dich lehren, mich so anzusehen!« Die Stimme des Königs gewann an Kraft. »Ich werde dich wegholen von deiner Mutter und ihren albernen Weibern, die dich aufhetzen. Du wirst noch lernen, wem du zu gehorchen hast.«

Das Kind sah ihn nicht an. Da packte der König sein Kinn und riss es hoch, dass die Wirbel im Nacken leise knackten. »Schau mich an!«, schrie er. »Schau mich an, deinen König, dem du alles verdankst!«

Doch Ludwig presste die Lider zusammen. Tränen traten aus seinen Augenwinkeln, aber kein Ton kam über seine Lippen. Da ließ ihn der König los, holte aus und schlug ihn auf die Wange, dass das Kind zu Boden stürzte. Gleich jedoch raffte es sich wieder auf, rannte zur Tür, riss sie auf und floh hinaus auf den Korridor.

Die Wache eilte herein und wartete auf einen Befehl. Doch der König saß zusammengesunken auf seinem großen Sessel und starrte zu Boden. »Kümmert euch nicht um ihn!«, sagte er dumpf. »Ich will ihn nicht mehr sehen.«

2

Unterdessen stolperte Ludwig schluchzend den Korridor entlang. Weg, nur weg von seinem Vater, dessen Zorn er mehr fürchtete als alles andere! So jung er noch war, begriff er doch, dass er Schuld auf sich geladen hatte, als er die Leiden des Vaters verspottete. Täglich wurde ihm eingeschärft, es sei das strengste aller Gebote, Vater und Mutter zu ehren. Die Mutter sagte es ihm, bevor sie ihn seinen Besuchen in der königlichen Bibliothek überließ. Der Kardinal Mazarin sagte es ihm und auch die Kammerfrauen. Alle. Es war eine Todsünde, den Vater nicht zu ehren. Man kam in die Hölle, wenn man gegen das göttliche Gebot verstieß. Wie es aber in der Hölle zuging, war das Erste, was man Ludwig gelehrt hatte.

In seiner tiefen Bedrängnis verfehlte Ludwig die Tür zu den Gemächern seiner Mutter. Sein Schluchzen verstummte. Er blieb stehen und sah sich um. Es war dämmrig geworden, und er fand sich nicht mehr zurecht. Die Welt war grau und unheimlich. Niemand war da, ihn zu begleiten und zu beschützen. Vielleicht, dachte er, hatte man ihn schon aufgegeben, und er würde nun in alle Ewigkeit durch die finsteren Gänge irren und nirgendwo mehr ankommen.

Unendlich lang erstreckte sich der Korridor mit seinen vielen Abzweigungen, von denen Ludwig nicht wusste, wohin sie führten. Nirgends ein Geräusch oder eine menschliche Stimme. Ein riesiger Palast voller Menschen, doch in diesem Trakt hatte Stille zu herrschen, um die Majestäten nicht zu stören. Wäre jetzt eine Kerze aufgeflackert, hätte Ludwig geglaubt, sie würde sofort zur Flamme werden und er wäre wahrhaftig in der Hölle angelangt als Strafe für seine Sünden.

Mit dem Rücken zur Wand rutschte er zu Boden. Noch immer zuckte das Schluchzen in seiner Brust, doch seine Tränen waren versiegt. Er überlegte, ob es helfen würde zu beten, aber nach seinen Verfehlungen würde Gott ihn gewiss nicht hören.

In diesem Augenblick vernahm er aus einem der Nebengänge Schritte, die sich eilig näherten. Leichte Schritte, nichts Bedrohliches. Dazu das Geräusch einer Melodie, die ihm bekannt vorkam und die jemand vergnügt auf dem Buchstaben S vor sich hin zischte.

Ludwig schämte sich plötzlich, dass er zusammengekauert auf dem Boden saß. Doch es war schon zu spät, um aufzustehen. Ein Mann bog um die Ecke, schwarz gekleidet und mit gestärktem weißem Kragen wie all die unzähligen Berater und Sekretäre, die beim König ein und aus gingen. Als er Ludwig sah, stockten seine Schritte, dann eilte er auf ihn zu.

Ludwig blickte abweisend zu ihm auf. Doch das Gesicht des Mannes war freundlich, und seine Augen schauten mitfühlend. »Was machst du denn da?«, fragte er, reichte Ludwig die Hand und zog ihn hoch.

Ludwig starrte ihn an. Er war es nicht gewohnt, dass man ihn duzte. Außer seiner Mutter redeten ihn nur die Küchenmädchen, zu denen er manchmal schlich, mit seinem Vornamen an und sagten »du«. Aber die wussten es nicht besser, und es bereitete ihm sogar Vergnügen, wenn sie ihn ihren »kleinen Kohlkopf« nannten und prustend vor Lachen ihre Röcke hochhoben, damit er ihre rundlichen Beine bestaunen konnte, und wenn er sich bückte, sogar noch mehr.

»Ich bin der Dauphin!«, erklärte Ludwig. »Es ist verboten, mich zu duzen.«

Der Mann lächelte. Er war jung. Ludwig blickte in ein feines, faltenloses Gesicht mit braunen Augen und schön geschwungenen Brauen wie bei einem Mädchen. Über dem sanften Mund ein schmales Bärtchen, das aussah, als wäre es aufgemalt – ganz anders als der steingraue Spitzbart des Königs mit seinen stechenden Borsten, die Ludwig verabscheute … Welliges braunes Haar bis zu den Schultern. Eine weiche Strähne fiel in die Stirn.

»Ich bin der Dauphin!«, wiederholte Ludwig.

Der junge Mann lächelte noch immer. »Ich weiß«, sagte er gleichmütig. »Aber im Augenblick bist du ein kleiner Junge, der weint, nicht wahr?«

»Ich weine nicht!«

Der junge Mann nickte. »Nein«, gab er nach, »natürlich nicht.« Er nahm Ludwig an der Hand und bog mit ihm in den Korridor ein, aus dem er selbst eben erst gekommen war. Er öffnete eine Tür, die auf eine kleine Terrasse führte. Die Luft draußen war feucht und frisch, und ein leichter Wind strich über Ludwigs Gesicht. Er atmete auf. Es kam ihm vor, als wäre er aus einem dunklen Reich in die Welt der Lebenden zurückgekehrt.

Sie setzten sich auf ein Mäuerchen an der Wand. »Es ist wahr: Du bist der Dauphin«, sagte der junge Mann. »Wenn du es wünschst, werde ich dich nicht mehr duzen.«

Ludwig überlegte. »Lassen wir es dabei«, sagte er dann, »aber nur heute.«

Sie schwiegen lange. Sie hörten, wie die Regennässe von den Bäumen tropfte und wie unten eine Kutsche vorbeifuhr. Vögel sangen, und Menschen redeten miteinander. Einmal lachten alle gleichzeitig auf.

»Was ist dir denn zugestoßen?«, fragte der junge Mann.

Ludwig wollte trotzig schweigen, wie er es gewohnt war. Doch dann blickte er in die Augen des fremden Mannes, und plötzlich strömten die Worte aus seinem Mund. Im wirren Durcheinander seiner kindlichen Jahre erzählte er, dass ihn sein Vater geschlagen habe, dass er selbst böse gewesen sei, frech und ungehorsam und dass er jetzt vielleicht in die Hölle müsse oder zumindest weg von seiner Mutter und den anderen Frauen. Er klagte, dass sein Kleid viel zu eng sei und dass er keine Mädchengewänder mehr tragen wolle. Er sagte, sein Bruder Philippe sei dumm und trotzdem verwöhnten ihn alle. Er sagte, dass er später der König sein werde und dass man ihn deshalb lieben müsse. Er sagte, dass es nicht schön sei. Es: was auch immer das war.

Der junge Mann hörte ihm zu, ohne ihn zu unterbrechen. Er versuchte nicht wie alle anderen, ihn zu erziehen und ihm nachzuweisen, dass er im Unrecht war. Er sah ihn nicht einmal an, sondern blickte ins Blätterdach der Bäume hinter der Brüstung.

»Es ist nicht klug von dir, deinen Vater zu reizen«, sagte er schließlich. »Versteh mich recht, Ludwig. Ich sage nicht, dass es deine Pflicht ist, ihm zu gehorchen. Das hörst du wahrscheinlich ohnedies jeden Tag. Es ist nur einfach unklug, ihn gegen dich aufzubringen. Er wird immer der Stärkere sein. Du kannst ihm trotzen, aber dann wirst du bestraft. Du gewinnst nichts dabei. Sei einfach höflich, wie man es dich gelehrt hat. Höflichkeit ist die stärkste Waffe, die es gibt.« Er unterbrach sich und schüttelte den Kopf. »Nein, nicht die stärkste!«, verbesserte er sich. »Die stärkste Waffe ist das Lächeln. Wenn du ihn anlächelst – höflich und verbindlich, nicht boshaft und spöttisch –, wird er dir nicht widerstehen können, und du erreichst bei ihm alles, was du willst.«

Ludwig verstand zwar nicht genau, was der junge Mann meinte, aber er erfasste die Lehre daraus. Er wollte nicht mehr geschlagen werden, und er wollte nicht von den Frauen weggeholt werden in die raue Männerwelt des Vaters, die ihm unheimlich war. Ludwig mochte Männer nicht, besonders nicht, wenn sie alt waren und meinten, ein barscher Befehl genüge schon, dass ein Kind alles tat, was sie wollten. Vielleicht hatte der junge Mann recht, und es reichte bereits, höflich zu sein, liebenswürdig und geschmeidig.

»Beim nächsten Mal werde ich ihm ins Gesicht sehen«, sagte Ludwig mehr zu sich selbst als zu seinem Gesprächspartner. Er wusste genau, dass es seinen Vater in Wut versetzte, wenn sein Sohn das Gesicht abwandte und zu Boden starrte. Den »spanischen Duckmäuserblick« nannte der König diese Geste, und die Beleidigung zielte auch in Richtung auf seine spanischstämmige Gemahlin.

»Vielleicht lernst du noch, ihn zu verstehen«, fuhr der junge Mann vorsichtig fort. »Vielleicht liebt er dich sogar und wünscht sich, dass du seine Liebe erwiderst.«

Ludwig stand auf. »Bestimmt nicht!«, widersprach er. »Er kann mich nicht lieben. Er muss doch seinen Thron an mich abgeben.«

Auch der junge Mann erhob sich nun. »Wie alt bist du genau, Ludwig?«, fragte er nachdenklich.

»Vier Jahre«, antwortete Ludwig. »Warum?«

Der junge Mann ging nicht auf die Frage ein. »Ich werde dich zu deiner Mutter bringen«, sagte er. »Es geht dir doch wieder gut, oder?«

Ludwig nickte. Einen Augenblick lang wünschte er sich, der junge Mann möge wie zuvor seine Hand ergreifen. »Wie ist Ihr Name, Monsieur?«, fragte er und war wieder der Dauphin, während sie die Terrasse verließen und ins Dämmerlicht der Korridore zurückkehrten.

»Fouquet, Monseigneur«, antwortete der junge Mann. »Nicolas Fouquet.«

Bevor Ludwig an diesem Abend einschlief, dachte er, wie es wäre, einen Freund zu haben. Aber Könige hatten keine Freunde. Das zumindest hatte er von seinem Vater gelernt.

3

Im Laufe der Zeit gelangte Ludwig zu dem Schluss, dass sein Vater eigentlich gar kein richtiger König war, zumindest war er nicht so, wie ein König sein sollte. Wie ein solcher sich verhielt, wusste Ludwig genau, seit Madame de Lansac angefangen hatte, ihm vor dem Einschlafen Märchen vorzulesen, in denen es immer nur um Könige ging, um Prinzen, wie Ludwig selbst einer war, und um wunderschöne Prinzessinnen, die schwere Prüfungen zu bestehen hatten, bis sie endlich das große Glück an der Seite eines liebenden Gatten fanden, der natürlich auch ein König war mit einem goldenen Schloss, einem mächtigen Reich und Tausenden Untertanen, die ihn liebten und verehrten.

»Es war einmal ein König, so mächtig und beliebt bei seinem Volk, so geachtet bei all seinen Nachbarn und seinen Verbündeten, dass man sagen konnte, er sei der glücklichste unter allen Herrschern.« So begann das Märchen von der »Eselshaut«, aus dem Madame de Lansac jeden Abend ein kurzes Stück vorlas. Zu Anfang schmollte er und verlangte nach mehr. Doch dann gewöhnte er sich an die kleinen Happen. Wenn Madame de Lansac das Buch zuklappte, Ludwig noch einmal übers Haar strich und dann auf Zehenspitzen hinausschlich, sah er vor seinen geschlossenen Augen den glücklichen König, und er kämpfte gegen das Bild, das sich immer wieder dazwischendrängte: sein eigener Vater, so ganz anders als der König im Märchen.

In Gegenwart des vierjährigen Kindes erörterte man ganz offen auch politische Angelegenheiten. Ludwig hockte sich dann in einer Ecke auf den Boden und gab vor, sich mit einem Spielzeug zu beschäftigen, das seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. In Wirklichkeit ließ er sich kein Wort der Gespräche entgehen. Auch wenn er den Sinn der Verhandlungen nicht verstand, hörte er aufmerksam zu, und es schien ihm, als sei alles, worüber geredet wurde, unerfreulich und bedrohlich. Die Nachbarn liebten den König von Frankreich keineswegs. Sie bekämpften ihn, vor allem der Kaiser in Wien und die Spanier, was Ludwig am meisten beunruhigte, da seine eigene Mutter die Schwester des Königs von Spanien war und damit auch in seinen Adern spanisches Blut floss.

Seit fünfundzwanzig Jahren schon, so entnahm Ludwig den Gesprächen, befand sich das riesige Europa im Krieg. Während der ersten acht Jahre hatte sich Frankreich noch herausgehalten, doch inzwischen bestimmte das Kriegsgeschehen auch die Geschicke des Landes. Was genau das bedeutete, konnte sich Ludwig nicht vorstellen, nur dass fünfundzwanzig Jahre eine unglaublich lange Zeit waren, in der Menschen starben und Dörfer abbrannten, in der Kinder, so alt wie er selbst, Hunger litten und von allen verlassen wurden. Ein guter König wie im Märchen hätte dafür gesorgt, dass dieses Leiden ein Ende nahm. Doch Ludwigs Vater befahl seiner Armee, vorzurücken, zu belagern und zu töten. Er nannte das Volk seiner Gemahlin »diese gottverfluchten spanischen Hunde« und wünschte ihm die Pest auf den Leib.

Wenn seine Generäle ihn wieder verlassen hatten, blieb der König mit seinem Sohn allein zurück. Dann sank er in sich zusammen, hustete und atmete schwer. Einmal weinte er sogar, vergessend, dass sein Sohn ihn beobachtete. Nur allmählich begriff Ludwig, dass sein Vater Angst hatte. Womöglich, weil die Soldaten der gottverfluchten Spanier stark waren. Womöglich, weil sich das glorreiche Frankreich in Gefahr befand.

Ein König, der Angst hatte. Angst vor der Krankheit, vor den Mühen des Sterbens und vor allem vor dem Verlust der Krone. Angst vielleicht sogar vor den eigenen Untertanen. Ludwig selbst hatte mehrere Male erlebt, dass das Volk seinen König durchaus nicht liebte und verehrte. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen Ludwig mit seinen Eltern in einer Kutsche über die Landstraßen gefahren war, um die Sommertage in Fontainebleau zu verbringen, hatte er gesehen, wie das Volk von Frankreich auf den Anblick der königlichen Kutschen und des mächtigen Geleitzugs reagierte: Die Menschen in den Dörfern verschwanden wie vom Teufel gehetzt in ihren Häusern. Manchmal drohten sie mit den Fäusten und fluchten dabei, bevor sie die Türen hinter sich zuwarfen. Einmal trafen sogar Steine die königlichen Kutschen – und nie, niemals jubelte jemand wie in den Geschichten der Madame de Lansac.

»Warum sind sie so böse?«, fragte Ludwig seine Mutter, die seinen Kopf vom Fenster wegdrehte. »Warum hassen sie uns?«

Seine Mutter zuckte die Achseln. »Es sind wohl die Steuern«, antwortete sie widerwillig. »Das Volk hat keine Lust zu zahlen. Es begreift nicht, wie viel Geld der Krieg kostet. Die Bauern versuchen alles, um sich vor den Steuern zu drücken.«

»Und was geschieht, wenn sie nicht zahlen?«

Die Königin zuckte die Achseln. »Dann veranlasst man sie dazu«, antwortete sie ausweichend.

Da befreite sich Ludwig aus dem Griff seiner Mutter. Er drückte das Gesicht ans Fenster, um einen letzten Blick auf die ungehorsamen Bauern zu werfen. Den »Pöbel« nannten die Berater des Königs das Volk, und ein paarmal hatte Ludwig auch gehört, dass einer von der »Kanaille« sprach, wenn er die Untertanen meinte.

König zu sein bedeutete wohl, dass man gehasst wurde. Nicht allein vom Volk, das konnte Ludwig noch verstehen, da er nichts Gemeinsames fand zwischen sich selbst und den zerlumpten Geschöpfen mit ihrer Haut in der Farbe der Erde und ihren ausgemergelten Körpern. Viel schwerer war es zu verstehen, dass ihm sogar in seiner unmittelbaren Umgebung eine Ablehnung begegnete, von der er schon früh ahnte, dass sie dem Hass der Dorfbewohner verwandt war. Immer wieder spürte er, dass ihn die Söhne des Hochadels, die man zum Spielen zu ihm führte, bei aller Höflichkeit ablehnend behandelten und jede Gelegenheit nutzten, ihm versteckt, aber trotzdem spürbar zu zeigen, dass sie ihn nicht leiden konnten und sich ihm sogar überlegen fühlten.

»Ihre Großmutter war eine Apothekerin, Monseigneur«, sagte der kleine Rohan eines Tages mitten im Spiel zu Ludwig.

Ludwig, der nicht auf einen Angriff gefasst war, lachte. »Meine Großmutter war Königin von Frankreich!«, widersprach er.

»Sie war eine geborene Medici!«, beharrte der blonde Knabe und lächelte schief. »Eine Italienerin, und ihre Vorfahren waren Bürger. Volk. In meiner Familie gibt es so etwas nicht. Wir sind echte Franzosen, und wir waren schon immer Grandseigneurs. Meine Schwestern gehören dem Domkapitel von Remiremont an. Meine Mutter sagt, wenn Sie eine Schwester hätten, würde man sie dort nicht aufnehmen. Ihre Abstammung wäre nicht rein genug.«

Ludwig fiel keine Entgegnung ein. Er schwieg und senkte den Blick. Warte nur, bis ich König bin!, dachte er in hilflosem Zorn. Zum ersten Mal in seinem Leben verstand er seinen Vater, der sich Tag um Tag bei seinem Vertrauten Kardinal Mazarin über die Unbotmäßigkeit des Adels beklagte und einen Bürgerkrieg fürchtete.

Furcht. Angst. Da war es wieder, dieses Gefühl, das wie schlechte Luft die prunkvollen Gemächer der königlichen Familie verpestete. Alle hatten Angst. Jedem misstrauten sie. Keiner in ihrer Umgebung, der nicht von einem ehrgeizigen Rivalen oder einer fremden Macht bestochen sein konnte. Jeder, der ihnen heute noch wohlgesonnen und treu erschien, konnte morgen schon zu einem der vielen Feinde übergelaufen sein, und nicht einmal untereinander – vom Verhältnis zwischen Mutter und Kindern abgesehen – herrschten Liebe und Vertrauen.

Krieg nach außen und ein drohender Aufstand von innen. Ein sterbender König und eine schwache, ausländische Königin. Ein Thronfolger sollte die Krone retten: ein Kind von nicht einmal fünf Jahren, das wie ein sehr alter, erfahrener Mensch die Gefahr längst spürte und die eigene Hilflosigkeit.

4

Seine Mutter – Anne d’Autriche, Anna von Österreich – war der einzige Mensch, bei dem sich Ludwig geborgen fühlte. Wenn sie ihn auf ihren Schoß hob und ihre Arme um ihn schloss, gab es nichts mehr, von dem er sich bedroht fühlte. In diesen seltenen Augenblicken drückte er sein rotbackiges Kindergesicht auf ihre weiche, weiße Brust, deren Dekolleté sogar an kalten Wintertagen entblößt war, und atmete den Duft ihres Parfums aus Tausenden Rosenblättern ein. Er wickelte ihre blassgoldenen Locken um seine kräftigen kleinen Finger und bewegte sein Gesicht langsam hin und her, um die Berührung mit der zarten Haut noch intensiver zu spüren. Manchmal hob er für einen Moment den Kopf und lächelte seiner Mutter zu, die dieses Lächeln erwiderte und ihn leise ihren »kleinen König« nannte. Daraufhin schloss Ludwig die Augen und barg sein Gesicht wieder am Leib der Mutter. Er horchte auf ihren Atem und spürte den Schlag ihres Herzens. Sosehr die Nähe seines Vaters ihm Unbehagen bereitete, sosehr beglückte ihn die Berührung seiner Mutter.

Einmal überraschte er seine Mutter dabei, wie sie seinen Bruder Philippe in gleicher Weise umarmte. Er hörte sogar, dass sie Philippe zuflüsterte, er sei ihr liebes, süßes Mädchen – im gleichen Ton und mit der gleichen Zärtlichkeit, mit der sie Ludwig ihren »kleinen König« genannt hatte.

Noch nie hatte Ludwig ein solches Entsetzen gespürt. Alles, was ihm bisher allein zu gehören schien, sollte er in Wahrheit immer schon mit dem dummen kleinen Bruder geteilt haben, der jeden anlachte und von allen verwöhnt wurde, obwohl er doch nur der Zweitgeborene war. Wütend starrte Ludwig auf das Bild voller Zärtlichkeit vor seinen Augen. So laut atmete er, dass seine Mutter es hörte. Sie blickte auf und lächelte. Ludwig konnte kaum glauben, dass sie sich nicht einmal schämte, von ihm ertappt zu werden, sondern nur sanft seinen Namen rief und ihm durch eine einladende Gebärde zu verstehen gab, er möge doch auch zu ihr kommen und an der Umarmung teilhaben.

Ludwigs erster Impuls war es, zu den beiden hinzustürzen und den Rivalen von seiner Mutter wegzureißen, ihn zu schlagen und zu treten, um ihn dafür zu bestrafen, dass er seinen Platz eingenommen hatte. Man musste der Mutter vor Augen führen, wer der stärkere der beiden Brüder war, der würdigere. Der Einzige, den sie umarmen durfte.

Anna lächelte noch immer. Auch Philippe hatte nun die Gegenwart seines Bruders bemerkt. »Ludwig!«, rief er erfreut und machte Anstalten, zu ihm zu laufen. Da drehte sich Ludwig um und rannte aus dem Zimmer. Noch nie hatte er jemanden so gehasst wie in diesem Augenblick seine Mutter und seinen Bruder.

Die Königin machte sich keine Gedanken über die Qualen ihres älteren Sohnes. Kinder verstanden die Welt noch nicht. Das Wichtigste war, sie auf den Weg der Religion zu führen, damit sie lernten, was gut war und was böse. Sie mussten begreifen, dass der Mensch fehlbar war, ein Sünder, der aber immerhin die Freiheit besaß, sich zu entscheiden. Je nachdem erwarteten ihn nach seinem Tode das ewige Leben im Himmel oder die unendlichen Martern der Hölle. Die Drohung mit der Hölle war ein probates Erziehungsmittel, das Anna auch den Gouvernanten ans Herz legte, damit der künftige König in Schranken gehalten wurde und nicht verlernte, sich zu fürchten.

Was Furcht war, wusste Anna selbst nur zu gut. Bevor sie dem König die beiden Söhne geschenkt hatte, war sie jahrelang ein Nichts gewesen und ohne einen Menschen, dem sie vertrauen konnte. Nicht einmal das Sakrament der Ehe hätte sie davor bewahrt, verstoßen zu werden, wenn ihr Gatte behauptet hätte, sie – nur sie allein – sei für die Kinderlosigkeit der Ehe verantwortlich. Der Papst in Rom hätte einer Annullierung ohne Zögern zugestimmt, und es wäre gewesen, als hätte es die Verbindung von Ludwig und Anna niemals gegeben. Der König hätte sich erneut vermählt, während Anna froh sein musste, wenn man ihr gestattete, an den Hof ihres Bruders zurückzukehren. Da Spanien aber Feindesland war, hätte sich der französische König ganz sicher vor Geheimnisverrat geschützt und die unbequeme Mitwisserin lieber in ein Kloster abgeschoben, dessen Türen sich nie mehr für sie öffnen würden.

Erst mit der Geburt der Kinder hatte sich Annas Stellung gefestigt. Trotzdem wusste sie, dass ihr Gemahl ihr nicht traute und sie am liebsten auch jetzt noch in eine Klosterzelle verbannt hätte, um sie für die kurze Zeit, die er noch zu leben hatte, los zu sein.

Anna zweifelte nicht daran, dass sie von Spionen umgeben war. Die meisten von ihnen standen im Dienst ihres Gemahls, der Anna mit seinem Argwohn verfolgte und ihr sogar unterstellte, sie plane gemeinsam mit ihrer Freundin, der Herzogin von Chevreuse, seine Ermordung, um sich danach mit seinem eigenen Bruder, Gaston von Orléans, den Thron zu teilen. Auch einen Verrat zugunsten ihres Bruders traute er ihr zu sowie Kollaboration mit England. Letzteres ließ sich nur mit der Kränkung erklären, die Anna ihrem Gatten in den ersten Jahren ihrer Ehe zugefügt hatte, als sie sich für aller Augen erkennbar in den schönen Briten Buckingham verliebt und damit Schande über die königliche Ehe gebracht hatte.

Ihre Kammerfrauen und Diener hielten zu ihr. Das missfiel dem König, und so verschwanden nach und nach Annas Getreue hinter den Gefängnismauern der Bastille.

Immer einsamer wurde die Königin, die als junge Frau berühmt gewesen war für ihre Schönheit und ihren Charme und berüchtigt für ihre Koketterie. »Kokett wie die Spanierinnen«, sagte man in Paris und dachte dabei vor allem an die Gemahlin des Königs, den man hinter vorgehaltener Hand »Ludwig den Keuschen« nannte und der es genoss, Anna in ihren Räumen dahinwelken zu sehen. Kaum einer erinnerte sich noch daran, wie lebenslustig die einstige Infantin von Spanien gewesen war, als man sie mit vierzehn Jahren in die schattigen Säle des Louvre verbannte an die Seite eines griesgrämigen Gatten, der den Jahren nach so alt war wie sie selbst, den seine Krankheiten aber schon zum Greis gemacht hatten, noch ehe er wirklich ein Mann war. Wie ein übermütiges Kind war Anna mit Madame de Chevreuse durch die Galerien des Louvre getollt, singend und in seidenen Schuhen tanzend und schlitternd – bis sie ausglitt und stürzte und das Kind verlor, das der künftige König von Frankreich hätte werden sollen.

An diesem Nachmittag war ihre Ehe zerbrochen. Die Herzogin von Chevreuse wurde des Landes verwiesen, Annas ergebener Kammerdiener Pierre de La Porte gefoltert und in eine Zelle der Bastille geschleppt – so wie im Laufe der Jahre fast ein jeder, den Anna in ihr liebevolles Herz geschlossen hatte. Es schien wie ein Wunder, dass bei so viel Kälte und Abneigung später doch noch Ludwig und Philippe gezeugt wurden, die kleinen Söhne zweier Königskinder aus verfeindeten Ländern.

In Stunden der Verzweiflung dachte Anna, dass sie eigentlich nur eine Geisel war, die Frankreich sich ins Land geholt hatte, um Druck auf Spanien ausüben zu können. Doch Spanien ließ sich genauso wenig nötigen wie jedes andere Land, das seine halbwüchsigen Prinzessinnen in ferne und fernste Länder verheiratete. Prinzessinnen brauchten nicht glücklich zu werden. Zu diesem Zweck waren sie nicht geboren, sondern dafür, verfügbare Steinchen auf dem riesigen Spielbrett der Staatsräson zu sein. Wenn man sie falsch platzierte, mussten sie sich damit abfinden und selbst zusehen, was aus ihnen wurde.

Als sie noch ein Kind war, hatte man Anna erzählt, ein König könne nur eine Königin lieben und umgekehrt. Das Leben aber hatte Anna eines Besseren belehrt. Manchmal fragte sie sich, ob sie an der Seite eines spanischen Granden, der so dachte und fühlte wie sie, nicht glücklicher geworden wäre und ob ihr schrecklicher Gemahl Ludwig sich nicht vielleicht auch nach einer Frau sehnte, die von den gleichen Traditionen und Anschauungen geprägt war wie er selbst. Einer solchen Gemahlin hätte er vielleicht vertraut. Er hätte keine Feindin in ihr gesehen und keine gefährliche Gefangene.

Nur gegen den Widerstand ihrer Umgebung hielt Anna an den Gewohnheiten ihrer Jugend fest: Sie ging spät zu Bett und schlief dafür fast bis Mittag. Im Sommer bestand sie auf eisgekühlten Getränken und tröstete an trüben Wintertagen ihre hungrige Seele mit Unmengen spanischer Schokolade. Doch die Einsamkeit blieb, und vor allem auch die Unfreiheit. Fast täglich beklagte sich Anna darüber, doch die Antwort darauf war immer gleich: Es gehe allein um die Sicherheit des Dauphins, dessen Leben von vielen Seiten her bedroht sei. Nicht zuletzt durch den Bruder des Königs, Gaston von Orléans, der »Monsieur« genannt wurde und der es nicht verwand, dass ihm durch die Geburt der beiden Knaben der Weg zum Thron versperrt war.

Die Königin von Frankreich durfte manches vom Leben erwarten, nur keine Freiheit und kein Glück. Sie habe die schönsten Hände der Welt, erzählte man sich im Volk. Hände, von Gott dafür geschaffen, ein Zepter zu halten. Glatte, weiße Hände mit langen, biegsamen Fingern. An manchen Tagen saß Anna stundenlang vor dem Spiegel, legte die Hände vor sich hin und betrachtete sie, die Hände einer Königin, die doch nichts fanden, an dem sie sich festhalten konnten.

5

Drei Wochen dauerte das Sterben Ludwigs XIII. im Schloss von Saint-Germain. Es begann damit, dass sich zu seinen gewohnten Schmerzen und Unpässlichkeiten ein schleichendes Fieber gesellte und danach ein Vorfall, den der königliche Leibarzt Bouvard ratlos als »Leberfluss« bezeichnete. Dieses neue, unerwartete Symptom wurde von den Heilkünstlern mit so vielen verschiedenen Mitteln bekämpft, dass der König bald nur noch um den Tod betete.

Seine Gemahlin und die beiden Söhne verbrachten fast den ganzen Tag an seinem Lager. Sogar Philippe verlor nun seine Fröhlichkeit. Da ihm immer öfter übel wurde, erließ ihm der König schließlich die Krankenwache. Ludwig aber stand stundenlang, halb tot an seine Mutter gelehnt, in dem verdunkelten Raum, dessen Fenster nicht geöffnet werden durften, weil die Frühlingsluft von draußen nach Meinung der Ärzte für den Kranken zu anstrengend gewesen wäre. Ludwig und Anna konnten kaum noch atmen bei dem Gestank, den die Abführmittel verursachten. Trotzdem bestand Anna darauf, dass Ludwig bei ihr blieb, um Bescheidenheit vor der Allmacht des Todes zu lernen. »Die einzige Bescheidenheit«, wie ihr Beichtvater sie gelehrt hatte, »die selbst Königen auferlegt wird.«

Gegen Abend trafen die offiziellen Besucher ein: die Prinzen und Herzöge, die Pairs und die hohen Beamten der Krone. Wie auf einem düsteren Gemälde gruppierten sie sich um das Fußende des Bettes. Schwarzer Samt und Federhüte, Gold und Juwelen. Ihre schweren Parfums vermischten sich mit den Gerüchen der Krankheit und des Todes. Man meinte, die Luft greifen zu können und von ihr erstickt zu werden. Trotzdem wäre keiner der Anwesenden auf den Gedanken gekommen, an diesem wichtigen Ereignis nicht teilzunehmen. Auch der Kranke sah es für selbstverständlich an, seine letzten Stunden vor den Augen derer zu erdulden, die ihm zu dienen hatten. Für den König von Frankreich gab es keine Privatheit. Vor aller Augen war er geboren worden. In Gegenwart aller hatte er – nur durch die Vorhänge des Alkovens geschützt – die Pflichten seiner Hochzeitsnacht vollzogen. Unter den Blicken aller würde er nun sterben. Ohne Geheimnis, doch vielleicht lag gerade darin das erhabene und zeitlose Geheimnis des Königtums.

Ein Königshof in Aufruhr. Je näher die letzte Stunde des Kranken rückte, umso aufgeregter zischelten die Höflinge miteinander und umso besorgter stritt jeder um den Platz, den er einnehmen würde, wenn die neue Ordnung angebrochen war. Allianzen bildeten sich und lösten sich wieder auf. Selbst Feinde umarmten einander und bedrohten sich schon eine Stunde später mit dem Tode. Keiner dachte an das Wohl Frankreichs. Jeder kämpfte um den eigenen Vorteil.

Sogar der König auf seinem befleckten Sterbelager zerbrach sich den Kopf, wie er mit seinem Letzten Willen die ungeliebte Gemahlin noch einmal demütigen und ihr alles nehmen konnte, was sie sich wünschte. Er wusste genau, dass es in Frankreich Tradition war, den Müttern der minderjährigen Könige die Regentschaft zu überlassen, da niemand deren Interessen so bedingungslos vertreten würde wie sie. Da dies aber bedeutet hätte, dass Anna durch den Tod ihres Gatten mit einem Schlag zur mächtigsten Frau Frankreichs aufstieg, verfügte der Sterbende, dass nach seinem Ableben ein Regentschaftsrat gebildet werden solle, der seine Entscheidungen mit der Mehrheit der Stimmen traf. Anna sollte zwar den Titel einer Regentin führen und dem Regentschaftsrat vorstehen, sie hatte sich jedoch den jeweiligen Mehrheitsentscheidungen zu unterwerfen.

Als Anna von dieser Anordnung erfuhr, zertrümmerte sie ihren kostbarsten Spiegel und schrie in ihrer Muttersprache Worte, die zum Glück keiner verstand. Wie eine Furie durchquerte sie ihre Gemächer und ließ umgestoßene Möbel, Scherben und zerfetzte Gardinen hinter sich. Sie zerkratzte sich das Gesicht und bedrohte jeden, der sie zu beruhigen versuchte.

Der Einzige, der sich nicht einmischte, sondern unbewegt an einem Fenster stand und auf den Park hinausblickte, war Kardinal Mazarin. Vielleicht erinnerte er sich an die Temperamentsausbrüche seiner italienischen Mutter, vielleicht aber dachte er auch nur daran, dass die Welt niemals so still und friedlich ist wie nach einem Gewitter. So ließ er Anna toben und alle aus dem Zimmer treiben, bis sie schließlich erschöpft und verzweifelt auf ein Sofa sank und nicht einmal mehr weinen konnte. Kraftlos und resigniert starrte sie vor sich hin.

»Wenn wir dieses Testament nicht verhindern, wird mein Sohn niemals König«, flüsterte sie. »Sie werden ihn töten, noch bevor er großjährig ist, und sie werden mich aus dem Land jagen.«

Mazarin antwortete nicht. Noch immer stand er am Fenster und kehrte Anna den Rücken zu.

»Sie müssen mit meinem Gemahl sprechen, Eminenz!«, flehte Anna. »Er vertraut Ihnen. Sagen Sie ihm, dass es nicht Gottes Wille sein kann, den eigenen Sohn seinen Feinden preiszugeben.« Sie wartete auf eine Antwort. Draußen vor dem Fenster brach die Dämmerung herein. Einmal hörte man das Klirren von Glas und einen Schmerzensschrei des Königs.

Noch immer drehte sich Mazarin nicht um. Sein rotes Gewand leuchtete in der Dämmerung. »Sie müssen sich dem Willen Ihres Gemahls beugen, Majestät«, sagte er bedächtig. »Niemals wird er seine Entscheidung zurücknehmen.«

»Aber dann wird man uns vernichten!« Nun begann Anna doch zu weinen.

Mazarin zeigte keine Regung. »Ein toter König hat keine Macht mehr, Majestät«, erklärte er mit der sanftesten Stimme der Welt. Obwohl er ihr den Rücken zukehrte, hatte Anna plötzlich das Gefühl, dass er heimlich lächelte. »Man muss nur dafür sorgen«, setzte er hinzu, »dass das Parlament sein Testament nachträglich für ungültig erklärt und Ihnen als Regentin unbeschränkte Macht einräumt.«

Auf einen Schlag war Anna hellwach. »Und wie soll das gehen?«, flüsterte sie. Ihr war, als öffne sich eine Tür zum Licht.

Erst jetzt wandte sich Mazarin zu ihr um. »Wenn Sie es erlauben, Majestät, werde ich mich darum kümmern«, schlug er vor.

Anna starrte ihn an, lange und voller Argwohn. »Wie soll ich Ihnen vertrauen, Eminenz?«, fragte sie schließlich. »Wer sagt mir, dass Sie wirklich auf meiner Seite stehen und mich nicht nur beruhigen und dann im Stich lassen? Welches Interesse können Sie haben, mir zu helfen? Sie sind nicht einmal Franzose. Wenn Sie in Bedrängnis geraten, brauchen Sie nur wieder in Ihre Heimat zurückzukehren. Doch was wird aus mir und meinen Kindern?«

Mazarin zog einen Sessel heran, setzte sich zu ihr und umschloss ihre Hände mit den seinen. »Majestät«, sagte er leise. Es klang wie eine Liebkosung und beruhigte sie, als wäre sie auf einmal in Sicherheit. »Sie sind eine kluge Frau. Versetzen Sie sich in meine Lage. Dann werden Sie begreifen, warum Sie keinen treueren Verbündeten finden können als mich.« Er legte die rechte Hand auf die Brust und lächelte. Einen Augenblick lang sah er aus wie der Herzog von Buckingham – einst, in den vergangenen, seligen Zeiten.

»Giulio Mazarini«, sagte Mazarin in verbindlichem Ton, als wolle er sich vorstellen. »Mein Großvater war ein sizilianischer Fischer, mein Vater Haushofmeister von Don Filippe Colonna, Konnetabel von Neapel. Ich selbst war Cameriere von Don Girolamo, dem jüngsten Sohn des Konnetabels. Danach trat ich in die päpstliche Armee ein. Auf verschlungenen Pfaden begegnete ich meinem heutigen Vorgänger, Kardinal Richelieu – nicht gerade Ihr liebster Freund, wie ich weiß. Aber immerhin: Ich habe ihm viel zu verdanken. Er sorgte dafür, dass ich jetzt selbst Kardinal bin, obwohl ich nicht einmal die Weihen empfangen habe. Wie Sie wissen, hat er mich Ihrem Gemahl empfohlen.« Wieder griff er nach Annas Händen. »Nun bin ich hier«, fuhr er fort, »in einem dämmrigen Salon, allein mit der künftigen Regentin von Frankreich. Ich frage Sie: Wem können Sie vertrauen, wenn nicht einem Mann ohne Herkunft und ohne Anhang, der aus dem Nichts aufgestiegen ist, in das Sie ihn jederzeit zurückstoßen können? Auch wenn ich das Kardinalsbirett trage, bin ich doch kein wirklicher Kirchenfürst. Ich gehöre nicht dem Adel an und nicht dem Parlament. Eigentlich habe ich nicht einmal ein Vaterland. Ich spreche viele Sprachen, aber keine ohne Akzent. Alles Nachteile, aber für Sie die Sicherheit, dass ich ganz von Ihnen abhängen werde, wenn Sie sich entscheiden, mir zu vertrauen. Sie brauchen meine Unterstützung, Majestät, und mein diplomatisches Geschick, und ich brauche Ihre Protektion. Wenn Sie sich für mich entscheiden, sorge ich dafür, dass das Parlament Ihre Regentschaft anerkennt.«

»Und wie soll das gelingen?«

Mazarin lächelte und zuckte die Achseln.

»Und Ihr Preis?« Anna fühlte sich auf einmal, als wäre ihr die Regentschaft bereits sicher.

»Das Amt des Premierministers.«

»Ein zweiter Richelieu?«

»Vielleicht, Majestät. Aber einer, der bedingungslos Ihre Interessen vertreten wird und die Ihres Sohnes.«

Da errötete Anna. Sie befreite ihre Hände aus seinem Griff und nickte.

6

Es war der 14. Mai 1643. Der sterbende König fand keine Ruhe, weil er wusste, wie bedroht seine Söhne waren. Wer würde sie schützen, wenn er nicht mehr da war? Gaston etwa, sein Bruder, der selbst König werden wollte? Oder Anna, die Mutter, von ihm persönlich kaltgestellt? Der Adel mit seinem Dünkel und seinen kleinen Privatarmeen, die nur darauf warteten, eine Revolte anzuzetteln? Oder das Parlament, das nach eigener Macht strebte? Das Volk etwa, das alles hasste, was nach Obrigkeit roch? Der König von Spanien gar als Anwalt seiner Neffen? Oder womöglich der Kaiser in Wien, der sich für die Söhne einer Habsburgerin einsetzte? Es war kein Wunder, dass der König nach Atem rang und seinen Beichtvater um Rat anflehte.

Das Schloss von Saint-Germain schlief noch, als König Ludwig endlich zu einem Entschluss gelangte. Er ließ Kardinal Mazarin zu sich rufen und bemerkte mit Staunen, dass dieser schon wenige Augenblicke später bei ihm eintraf, als hätte er nur darauf gewartet, dass ihn der König brauchte.

Der König küsste seinen Ring und trug ihm auf, Richelieus Nachfolge anzutreten. Für höfliche Reden und lange Diskussionen war keine Zeit mehr. »Sichern Sie dem Dauphin den Thron!«, gebot der König mit brüchiger, aber entschlossener Stimme.

Mazarin versprach es. Auch er war in Eile. Lebenseile. Er wusste, dass dieses Gespräch über seine Zukunft entschied. »Ich weiß nicht, Majestät«, wandte er jedoch ein, »ob man meine Person anerkennen wird. Verglichen mit Monsieur oder dem Parlamentspräsidenten fehlt es mir an Legitimation.«

Der König schloss die Augen. Lange dachte er nach. »Die Taufe des Dauphin war seinerzeit nur vorläufig«, sagte er dann. »Hiermit bestimme ich, dass sie sofort wiederholt wird. Sie selbst, Eminenz, werden der Pate meines Sohnes sein – und damit an meine Familie gebunden. Das ist Legitimation genug.«

Mazarin brauchte keinen Augenblick lang abzuwägen. Es war, als hätte er diese Möglichkeit – vielleicht unter vielen anderen – längst in Gedanken durchgespielt. »Die zweite Patenschaft sollte ein Mitglied der königlichen Familie übernehmen«, schlug er vor. »Damit später niemand sagen kann, die Taufe sei nicht gültig.«

Überrascht öffnete der König die Augen. Auf einmal konnte er wieder atmen, als hätte ihn die Krankheit für kurze Zeit freigegeben.

»Eine Frau«, fuhr Mazarin fort. »Die zweite Patenschaft sollte einer Frau übertragen werden, die selbst keinerlei Ansprüche auf die Krone erheben wird. Wie wäre es mit der Prinzessin von Condé?«

Der König lächelte amüsiert. »Charlotte de Montmorency?« Er hüstelte und musste plötzlich lachen. »Aufgrund ihrer Stellung ist sie unantastbar und aufgrund ihrer gesellschaftlichen Aktivitäten ist sie zu beschäftigt, um Ihnen jemals dreinzureden. Sie sind ein schlauer Fuchs, Mazarin. Ich wüsste keinen anderen, dem ich zutrauen könnte, dass er mit diesen Raubtieren fertig wird.«

Nie würde Ludwig vergessen, wie man ihn an jenem Morgen noch während der Dämmerung aus dem Schlaf riss und ihm ein prächtiges silbernes Gewand anzog. In fliegender Hast kämmten die Erzieherinnen seine Haare und puderten seine Wangen. Als ihn Madame de Lansac schließlich aus dem Zimmer zerrte, fiel er hin, weil man vergessen hatte, die Schnallen seiner seidenen Schuhe zu verschließen. »Beeilen Sie sich, Monseigneur!«, flehte Madame de Lansac. »Bitte, beeilen Sie sich doch!« Sie zupfte noch einmal mit ihren behandschuhten Fingern an Ludwigs Haar. Dabei war ihre eigene Frisur, aus der sonst kein Härchen entkam, zerzaust, als wäre auch die Gouvernante eben erst aufgestanden.

Von allen Seiten strömten aufgescheuchte Höflinge in die Kapelle, alle prunkvoll gekleidet, wenn auch mit kleinen Fehlern in der Ausführung. Es war offensichtlich, dass sie sich noch vor Kurzem zu Bett befunden hatten. Die Damen erfüllten zwar ihre Pflicht der Anwesenheit, doch versteckten sie ihre ungeschminkten Gesichter hinter Masken, die ihnen sonst auf der Jagd zum Schutz vor der Sonne dienten.

Vor dem Taufbecken nahm man Aufstellung. Noch immer begriff Ludwig nicht, worum es ging. Doch die Zeremonie, die nach altem Ritus ablief, ergriff seine Seele. Er spürte, dass er im Mittelpunkt stand, und genoss die ungeteilte Aufmerksamkeit, nach der er sich sein ganzes junges Leben lang gesehnt hatte. Die Anwesenden waren beeindruckt von der Gemessenheit und Würde, mit der sich das Kind den traditionellen Verrichtungen anpasste. Immer wieder warf Ludwig einen fragenden Blick auf seine Mutter, die ihm kaum merklich zulächelte, während sich Philippe an ihrem Rock festhielt und den großen Bruder bewundernd anstarrte. Wäre es nach Ludwig gegangen, hätte die Zeremonie ewig dauern können. Immer mehr kam er zu dem Schluss, dass dies wohl seine Krönung war und dass er ab sofort der König von Frankreich sein würde.

Als die Glocken läuteten, verließ die königliche Gesellschaft die Kapelle und begab sich zu den Gemächern des Königs. Ludwig ging nun nicht mehr an der Hand seiner Mutter, sondern schritt selbstbewusst vor ihr her, so fest und entschlossen, dass er mit seinem Gang die Geschwindigkeit der ganzen Prozession bestimmte.

Man trat ein. Ludwig erwartete, seinen Vater mit wachsbleichem Gesicht auf dem Totenbett liegen zu sehen, einen Rosenkranz um die gefalteten Hände geschlungen und über allem die Aura des Friedens, den der König endlich gefunden hatte.

Welch ein Entsetzen jedoch, als Ludwig sah, dass der König die Augen geöffnet hatte und ihm entgegenblickte! Sein Gesicht war nicht totenblass, sondern sogar ein wenig gerötet. Ludwig meinte, sein Vater wäre von den Toten auferstanden und würde sich nun dafür rächen, dass sich sein Sohn hatte krönen lassen. Am liebsten wäre das Kind geflohen, wohin auch immer. Doch die Mutter hielt seinen Arm fest im Griff. Gemeinsam traten sie ans Bett des Königs, der Ludwigs Hand nahm und ihn anlächelte. Trotz der frischen Gesichtsfarbe des Königs waren seine Hände kalt, wie sie seit jeher kalt gewesen waren.

»Hat dir die Taufe gefallen, mein Sohn?«, fragte der König und hüstelte. »Komm, sag mir deinen Namen!«

Ludwig senkte den Kopf. Dann fiel ihm ein, dass sein Vater diese Geste immer verabscheut hatte. So reckte Ludwig den Kopf stolz in die Höhe, wie es sich für einen Nachkommen Ludwigs des Heiligen geziemte. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen, um dem Blick des Vaters standzuhalten. »Ich heiße Louis Quatorze, lieber Vater!«, antwortete er mit fester Stimme. »Ludwig der Vierzehnte.«

Entsetzt hielten alle Anwesenden den Atem an. Man hätte das Flattern eines Schmetterlings hören können, so still war es im Raum.

Der König ließ Ludwigs Hand los. »Noch nicht«, sagte er missmutig, »noch nicht, mein Sohn.«

Auf ein Zeichen des Königs trat Monsieur de La Vrillière vor und verlas »Die Erklärung Seiner Majestät über die Regierung seiner Staaten«. Der König wies darin auf die wichtigsten Ereignisse seiner Regierungszeit hin, dankte dem Himmel für die Geburt der beiden Söhne und mahnte die Überlebenden zur Einigkeit. Am Ende legte er ausdrücklich fest, dass die einst beste Freundin der Königin, Madame de Chevreuse, auch nach seinem Tod bis zum Ende ihres Lebens als Hochverräterin in der Verbannung zu bleiben habe.

Bei diesem Affront flogen alle Blicke zur Königin. Sie jedoch verharrte in untadeliger Haltung. Nur Ludwig zuckte zusammen, weil Anna ihre Hand so erbittert verkrampfte, dass Ludwig meinte, sie zerdrücke die seine. Auch der König schaute verstohlen auf seine Gemahlin, als wollte er sich an der letzten Demütigung weiden, die er ihr zufügen konnte. Anna aber hielt seinem Blick mit undurchdringlicher Miene stand. Wer nicht Bescheid wusste, hätte meinen können, ihre Augen seien voller Liebe.

Enttäuscht schloss der König seine Lider und rang nach Atem. »Jesus«, seufzte er und legte den Kopf zur Seite. Alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Bevor ihn der Husten noch einmal quälen konnte, starb Ludwig der Dreizehnte, König von Frankreich, den kaum jemand geliebt hatte.

Sein kleiner Sohn, Ludwig, der Gottgeschenkte, war nun König. Obwohl er fast sein kurzes Leben lang auf diese Würde gewartet hatte, überfiel ihn in diesem entscheidenden Augenblick ein Gefühl unerhörter Bedrohung. Er hätte am liebsten geweint und wäre davongelaufen, hinaus in die endlosen, schattigen Korridore, wo ihm vielleicht ein lächelnder, wohlgesonnener Mensch entgegenkam, der ihn tröstete und ihm sagte, was zu tun sei.

Ein Schloss auf dem Lande

1

Von Kind an hatte Nicolas Fouquet den Sommer geliebt: die heißen Nachmittage im August, wenn sich die Straßen leerten, weil sich die Menschen ins Innere der Häuser zurückzogen, um hinter geschlossenen Fensterläden im Dämmerlicht auszuharren, bis die Sonne tiefer sank und es keine Anstrengung mehr kostete, zu arbeiten, zu genießen oder einfach nur zu leben. Unvergesslich die Sommerabende im Haus seiner Eltern in Paris, in der Rue de la Verrerie, wenn sich die Familie mit den Gästen, die es immer gab, in der großen Vorhalle versammelte, die als Speisezimmer diente, und seine Mutter, Marie de Maupeou, das Tischgebet sprach.

Sechs Söhne und sechs Töchter saßen da, wenn das Glück es wollte, dass einmal alle zusammenkamen. Am Kopfende des Tisches der Vater, François Fouquet, der dritte dieses Namens in der langen Tradition der Familie. Dazu noch ein neues Familienmitglied, Louise Fourché, die junge Frau von Nicolas. So zart und anmutig war sie, dass alle immer wieder zu ihr hinschauten und manchmal zu antworten vergaßen, so sehr fesselte sie der Anblick dieser Frau, die fast noch ein Kind war und doch schon die Mutter eines kleinen Mädchens, das bei seiner Amme oben im Zimmer lag und versonnen mit den Fingerchen spielte.

Lange Sommerabende in einer Familie, in der einer für den anderen da war. Nie würde Nicolas vergessen, wie geborgen er sich als Kind gefühlt, wie er seine Mutter geliebt und seinen Vater bewundert hatte. Doch lange war es her, dachte er, und vieles hatte sich verändert. Wenn er nun bald nach Paris zurückkam, würden viele von einst nicht mehr da sein: vor allem nicht sein Vater, der Nicolas zu seinem Nachfolger als Familienoberhaupt bestimmt hatte, und auch nicht die zärtliche junge Louise, die nur ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer kleinen Tochter gestorben war. Nicolas konnte es noch immer nicht glauben. Wenn er auf einer seiner vielen Reisen in der Kutsche saß und zwischen Wachen und Schlaf vor sich hin dämmerte, war er manchmal ganz sicher, sie bald wiederzusehen und ihre Stimme zu hören: »Wie schön, dass Sie wieder da sind, mein Liebster! Ich freue mich so!« Unvorstellbar, dass sie nun in einem engen Sarg in der Familiengruft der Fouquets lag und dass ihr kleines Mädchen, ihre Tochter Marie, niemals ihre Sanftmut kennenlernen würde, ihren Frohsinn und ihre Würde.

Neunundzwanzig Jahre war Nicolas nun alt. Schon vieles hatte er verloren, aber auch vieles gewonnen. An diesem Abend im August 1644 hatte er seine Begleiter in zwei Kutschen nach Paris vorausgeschickt und war unterwegs allein zurückgeblieben, um in Ruhe über sich selbst nachzudenken und darüber, wie sein Leben weitergehen sollte: Was er sich von Herzen wünschte und was er vermeiden wollte. Wer bin ich?, dachte er, und wer will ich sein?

Allmählich brach die Dämmerung herein. Über dem Teich, an dem Nicolas sich niedergelassen hatte, schwärmten die Mücken. Einmal sirrte eine Libelle so nah an seinem Gesicht vorbei, dass er aufschreckte und auswich. Danach schien sich für eine Weile nichts mehr zu bewegen. Eine Welt wie gemalt in der Hitze des Sommers, bis die Ruhe erneut gestört wurde und ein Fisch aus dem Wasser hochsprang und zuschnappte. Als er wieder untergetaucht war, schwappten kleine Wellen ans Ufer.

Nicolas legte sich ins Gras und blickte hinauf in das silbergrüne Blätterdach der Weide über ihm. Er spürte ein kleines Tier, das über seine Hand kroch, aber er schüttelte es nicht ab. Welch ein Frieden, dachte er, inmitten dieser Welt von Feindseligkeit und Krieg! Er schloss die Augen. Bald würde es dunkel sein, und die Frösche würden mit ihrem Quaken die Nacht erfüllen, als wollten sie sogar von den unzähligen Sternen da oben gehört werden.

Eine Nacht auf dem Land. Auf seinem Land. Erst vor Kurzem hatte Nicolas den Herrensitz von Vaux-le-Vicomte erworben. Ein schneller Entschluss, gefasst auf einer Reise in die Provinz. Manchmal dachte Nicolas, dass es wohl Liebe auf den ersten Blick gewesen war, als er auf dem Weg nach Fontainebleau zu Mazarin an dem verwahrlosten Schloss vorbeigekommen war, das hinter staubigen Hecken verborgen lag, inmitten weiter Felder, Wiesen und Wälder. Vergessen, verwunschen – und doch schien es Nicolas, als hätte dieses verfallene Gemäuer auf ihn gewartet, auf ihn allein, damit er es zu neuem Leben erweckte und ihm wieder Glanz und Schönheit schenkte.

Der Höflichkeit halber wollte er den Kauf mit seiner Familie besprechen. Seine Mutter antwortete aber, nach dem Tod des Vaters sei nun Nicolas das Oberhaupt der Familie und nur er habe zu entscheiden. Dabei lächelte sie. »Ihr Vater hat schon lange nach einem geeigneten Ort für die Familie gesucht«, fügte sie hinzu. »Nach einem Besitz, groß genug, um unsere Ansprüche zu manifestieren. Machen Sie uns Ehre damit, mein Sohn!«

Bisher hatten ihn seine Ämter daran gehindert, sich mit dem Schloss zu befassen. Es blieb wie zuvor einem Verwalter überlassen, der mit seiner Frau in einem kleinen Nebengebäude hauste und sich um nichts kümmerte. Als Nicolas an jenem Augusttag mit seinem Kutscher angekommen war, hatte ihn der Verwalter nicht einmal erkannt und ihm gedroht, den Hund auf ihn zu hetzen, wenn er nicht sofort verschwinde. Er war erst zurückgewichen, als ihm der Kutscher die Peitsche drohend vor die Füße knallte, dass der Kies aufspritzte. »Der Sieur Fouquet?«, hatte er ungläubig gefragt, als Nicolas ausstieg. »Verzeihen Sie, Herr! Ich habe Sie nicht erkannt. Ich schütze doch nur Ihr Hab und Gut! Hier kommt so viel Gesindel vorbei, auch in Kutschen, da muss man vorsichtig sein.« Von nun an hatte er sich in Nicolas’ Gegenwart nur noch tief gebückt bewegt und ihm nicht mehr ins Gesicht geschaut, um ihn nicht mit seinem Blick zu belästigen.

Nicolas beschloss, erst am nächsten Morgen weiterzureisen. Der Kutscher blieb im Haus des Verwalters, aß dort und ruhte sich aus, während Nicolas ganz allein durch die kahlen Säle und Kammern des Schlosses streifte. Überall Spinnweben, Staub und Schutt. Kaum noch Möbel. Wahrscheinlich hatte der Verwalter nach und nach alles verkauft. Doch Nicolas machte sich darüber keine Gedanken. Das alte Schloss interessierte ihn nicht. Er wollte ein neues bauen. Sein Schloss. Das Schloss seiner Familie. Seines Clans, dem er nun vorstand. Der Clan der Fouquets, der sich schon vor mehr als hundertfünfzig Jahren als Wappentier das Eichhörnchen gewählt hatte: erst nur, weil der Name Fouquet im Dialekt von Angers so viel wie Eichhorn bedeutete, dann aber auch aus Sympathie für das, was dieses kleine Tier verkörperte. Quo non ascendet?, hatte Nicolas’ Vater als Motto gewählt. Wie hoch wird es nicht steigen? Erst mit der Zeit wurde Nicolas bewusst, dass seine Vorfahren kein passenderes Emblem hätten wählen können.

2

Die Fouquets waren eine Aufsteigerfamilie. Etwa anderthalb Jahrhunderte war es her, dass sie als kleine Edelleute auf dem Herrensitz Moulins-Neufs an der Loire residierten, Provinzjunker, nur mit dem einen Ehrgeiz, in der eigenen, begrenzten Welt angenehm zu leben und geachtet zu sein.

Doch dann kam das Jahr 1545, das bisher schwärzeste für die Familie: Der lebenslustige Mathurin Fouquet, der den Wein liebte, gutes Essen und schöne Frauen, musste erkennen, dass seine Ressourcen, für die er sich nie interessiert hatte, aufgebraucht waren und er mit den Seinen vor dem Ruin stand. Moulins-Neufs musste verkauft werden. Vorbei das sorglose Leben, vorbei das Ansehen in der ländlichen Gesellschaft. Beschämt zogen die Fouquets fort in die Stadt, nach Angers.

Doch was ein Tiefpunkt zu sein schien, entwickelte sich zum Segen. Mathurins Sohn François, der Erste dieses Namens in der Familie, gewann mit seinem guten Aussehen, seinem Charme und seiner Tatkraft die Zuneigung der besten Partie der ganzen Stadt: Lézine Cupif, die hübsche und lebhafte Tochter des größten Tuchhändlers weit und breit. Nach anfänglichem Zögern kamen ihre Eltern zu dem Schluss, dass der alte Mathurin Fouquet immerhin ein Edelmann war, wenn auch ein Luftikus und Nichtstuer, dass sein Sohn François dafür aber genau jenen Ehrgeiz besaß, den ein Kaufmann brauchte, um erfolgreicher zu sein als die anderen.

In ihrer Stadt standen die Cupif ganz oben, geachtete Patrizier schon seit Generationen. Auf ihren Handelsreisen hatten sie die Welt gesehen und erkannt, dass sie zwar in dem kleinen Teich Angers die fettesten Fische sein mochten, dass es darüber hinaus aber noch viel größere Teiche gab bis hin zum allergrößten: Paris mit seinem Reichtum und seiner Macht, die sich um den Hof des Königs scharte.

»Dorthin möchte ich!«, gestand François Fouquet seiner jungen Frau, die genauso dachte und fühlte wie er und die in dieser Nacht in der ehelichen Schlafkammer ihre kleinen Fäuste ballte bei dem Gedanken, in Paris zu sein, reich zu sein und mächtig. Madame Fouquet, vor der man sich nicht mehr nur in Angers verneigte, sondern wohin sie auch kam. Zwei Gleichgesinnte hatten einander gefunden und begründeten eine Dynastie, die wie ihr Wappentier immer höher strebte – in einer Epoche und in einem Land, in dem die Standesgrenzen fast unüberwindlich schienen.

Mathurin Fouquet hatte kein Verständnis für solche Ideen. Er, der sein Vermögen gedankenlos vergeudet hatte, bezeichnete sich nun selbst als bodenständig und nannte seinen Sohn einen Wolkengucker. Lézines Vater aber, der den Wert des Geldes kannte, erahnte auch die Kraft der Träume, wenn sie von den Richtigen geträumt werden. »Ihr habt einen langen Weg vor euch«, sagte er und wog ein Ledersäckchen mit Silberstücken in seiner Hand. »Ein Einzelner kann es nicht schaffen. Eine Familie aber schon. Eine Generation und dann noch eine und immer so weiter. Ihr müsst nur beharrlich sein und immer besser und wacher als die anderen.«