Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Karl Kraus oder Michael Kohlhaas, aber auch der Trotzkopf oder die widerspenstige Katharina: Daniela Strigl macht deutlich, dass ohne Trotz gar nichts geht. Trotzig ist, wer, womöglich gegen bessere Einsicht, an etwas Unvernünftigem festhält. Man verbindet Trotz mit Eigensinn, ja Sturheit, zum anderen ist er eine Bedingung des Widerstands: Wer jemandem trotzt, der widersetzt sich, mitunter auch einer Übermacht. In ihrem Essay befasst sich Daniela Strigl mit historischen und literarischen Phänomenen des Aufbegehrens gegen die Obrigkeit. Mag der Querulant einen üblen Ruf genießen und der "Querdenker" jüngst in Verruf geraten sein, so nötigt uns der Querkopf doch nach wie vor Respekt ab. In seiner weiblichen Ausprägung galt er lange als besondere Provokation. Doch macht all das den Trotz schon zur Tugend? Und ist Kunst in einer feindlichen Umgebung nicht auf Trotz angewiesen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

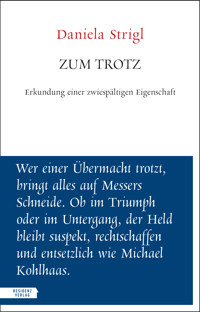

Daniela Strigl

Zum Trotz

Erkundung einer zwiespältigen Eigenschaft

Aus der Reihe »UNRUHE BEWAHREN«

Residenz Verlag

Unruhe bewahren – Frühlingsvorlesung & Herbstvorlesung

Eine Veranstaltung der Akademie Graz in Kooperation mit dem Literaturhaus

Graz und DIE PRESSE

Die Herbstvorlesung »Zum Trotz« fand am 28. und 29. November 2024 im Literaturhaus Graz statt.

Wir danken für die Unterstützung

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.com

© 2025 Residenz Verlag GmbH

Mühlstraße 7, A-5023 Salzburg

Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

Herausgegeben von Astrid Kury, Thomas Macho, Peter Strasser

Umschlaggestaltung: Kurt Dornig

Lektorat: Jessica Beer

ISBN eBook 978 3 7017 4747 4

ISBN Print 978 3 7017 3635 5

Inhalt

Zum Trotz Erkundung einer zwiespältigen Eigenschaft

Geschichte eines Wortes

Psychologik

Recht, Gesetz, Gerechtigkeit

Figuren des Widerstands

Archetyp des Trotzes: Michael Kohlhaas

Rebell

Wilderer

Terrorist

Heroine

Desperado

Amokläufer

Dissident

Einzelkämpfer

Querdenker, Quälgeister, Querulanten

Querdenker

Querulant

Trotzkopf, weiblich

Vom Nutzen und Schaden des Dagegenseins

Trotzdem Kunst

Anmerkungen

LITERATUR

Zum Trotz Erkundung einer zwiespältigen Eigenschaft

Mit dem Trotz ist es so eine Sache. Wir wissen nicht, was wir davon halten sollen: Ist es eine kindische Eigenschaft, ein Aufbegehren ohne Sinn und Ziel, ein unvernünftiges Festhalten an etwas einmal Beschlossenem, eine Haltung des Eigensinns, gar der Sturheit, die wir missbilligen müssen? Oder verstehen wir unter Trotz eher ein Movens des Widerstands, die Bereitschaft, sich selbst einem übermächtigen Gegner in den Weg zu stellen, sich ihm zu widersetzen, eine Form von Courage, der wir Respekt und sogar Bewunderung zollen?

Auch bei nur oberflächlicher Betrachtung zeigt sich: Der Zwiespalt liegt im Begriff, nicht nur in unserer Wahrnehmung. Trotz kann imponieren und irritieren. Der Trotzige kann im Recht sein oder sich im Recht glauben. Das Internet-Wörterbuch Wiktionary etwa definiert Trotz negativ als »eigensinniges, störrisches Beharren auf der eigenen Position«. Was als Untugend erscheint, lässt sich unter veränderten Vorzeichen jedoch leicht zur Tugend umpolen: Ohne die Attribute des Eigensinns und der Störrischkeit bleibt das »Beharren auf der eigenen Position« als Ausfluss einer jedenfalls positiv besetzten Beharrlichkeit und Grundsatztreue: Wer jemandem trotzt, der harrt auf seinem Posten aus, der beweist Standfestigkeit, Rückgrat, Mut.

Die Anregung zum Nachdenken über den Trotz verdanke ich Judith Schalansky. Wir sprachen über reizvolle Ideen für einen Essay, und sie meinte, ich könnte doch etwas über die Figur des Querulanten schreiben. Nun konnte ich nicht umhin, dies als wenig schmeichelhaften Kommentar zu meiner charakterlichen Disposition zu verstehen, doch sie beeilte sich mir zu versichern, dass dieser Begriff in ihren Ohren durchaus keinen üblen Klang habe. Ich mag das für bare Münze nehmen oder für einen Akt der Höflichkeit halten, so oder so fühle ich mich durchschaut.

Mein Lieblingsheld in der Literatur war seit jeher Michael Kohlhaas. Seit jeher meint: noch bevor ich Kleists Novelle gelesen hatte. Denn meine Eltern haben mich früh bei verschiedenen Gelegenheiten der familiären Konfliktaustragung als Michael Kohlhaas tituliert, und trotzig, wie ich war, dachte ich mir: Wenn ich schon ein Kohlhaas sein soll (also jemand, der offenbar Schwierigkeiten macht), dann will ich das auch sein. Aus Tonart und Kontext des literarischen Vergleichs ging unmissverständlich hervor, dass dieser, wenn auch als Anerkennung, so doch nicht als Lob meiner charakterlichen Eigenheit gemeint war. Aber erst die Lektüre der verwickelten Geschichte hat mir die ganze abgründige Vertracktheit meines Helden eröffnet: Da ist einer, der recht hat und Opfer seiner Rechthaberei wird; der sein gutes Recht will und sich dadurch ins Unrecht setzt; der am Ende recht behält und sein Leben verliert. Das war mir tatsächlich schon damals mit zwölf oder dreizehn klar: dass dieser rechtschaffene Rosshändler nicht zum Role Model für ein geglücktes Leben taugt. Wie könnte einer auch Vorbild sein, der alles, auch seine Frau und zuletzt sich selbst, auf dem Altar der Gerechtigkeit opfert, der buchstäblich über Leichen geht, um seiner Rechtsauffassung Nachdruck zu verleihen und sich für erlittenes Unrecht zu rächen? Die Maßlosigkeit in der Durchsetzung seiner Interessen ist der nicht zu tilgende Makel des Protagonisten.

Zugleich bleibt das Faszinosum eines zunächst besonnenen, von Anfang an unerschrockenen, später unbeirrt rücksichtslosen Mannes, der sich von den Vertretern des Gesetzes und der Staatsgewalt nicht einschüchtern lässt und ihnen auf ihrem angestammten Terrain, dem Recht, Paroli bietet. Und es entging mir nicht, dass Kohlhaas’ Kampf um sein Recht trotz allem Wahnwitz auch meine juristisch gebildeten und geprägten Eltern beeindruckt hat. Der »Querulant«, als der Kohlhaas von seinen Gegnern zu Unrecht bezeichnet wird, etabliert sich im juristisch-amtlichen Diskurs bald als das lächerliche Pendant zum aufrechten Rechtsucher.

Ein Grund für das zweifelhafte Image des Trotzes liegt in der Assoziation mit dem tobsüchtigen Kind. Das Trotzalter als eine Phase, die der »normale« Erwachsene überwunden hat, in der ein gestörter Charakter nach psychoanalytischer Ansicht hingegen festhängt, rechtfertigt zumindest einige Streiflichter auf die Psychologie. Trotz ist eine Haltung des individuellen Aufbegehrens, kann aber auch Gruppen und ganze Völker motivieren. So wird es in meinen Überlegungen zum Trotz in seiner politischen Dimension wesentlich um die Frage der Gerechtigkeit und das Auseinanderklaffen von natürlichem und gesatztem Recht gehen, für das die in der Literatur des 19. Jahrhunderts besonders beliebte Gestalt des Wilderers steht: Er übertritt das Gesetz und gilt gemeinhin doch nicht als Verbrecher. Das gilt natürlich auch für den Dissidenten, den Oppositionellen in der Diktatur. In der vielfältigen Typologie der Trotzigen kommt dem publizistischen Einzelkämpfer eine besondere Rolle zu: Sein Kampf gegen die Unmoral bezieht gerade daher seine Legitimation und Energie, dass er einer gegen Windmühlen ist; und das Heer der Gegner unüberschaubar. Der Lohn des Polemikers muss paradox sein, wie Karl Kraus wusste: »Man könnte größenwahnsinnig werden: so wenig wird man anerkannt.«1 In dem Epigramm »Jedem das Seine« deutet Kraus das im Rückblick um:

Ich darf wohl sagen, viel Feind viel Ehr’,

an mir hat das Sprichwort nicht gelogen.

Ich hab’, war der Haß gleich zentnerschwer,

mit Epigrammen ihn aufgewogen.2

Ein gehöriges Quantum Trotz und Widerspruchsgeist wird man auch dem Dichter Peter Handke als öffentlicher Person attestieren. Seine umstrittenen Aussagen zu Schuld und Verantwortung in den Jugoslawienkriegen scheinen geradezu auf eine Provokation des Meinungsmainstreams hin formuliert. Diese Feier einer splendid isolation erstreckt sich nicht nur auf die explizit autobiographischen Werke, in denen ein Erzähler-Ich »zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina« reist, auch die Handke’schen Romanhelden kultivieren eine Quer- und Rappelköpfigkeit, die ihnen eine Laufbahn vom Desperado bis hin zum Amokläufer nahelegt.

In seiner weiblichen Ausprägung ist der Querkopf nicht minder ambivalent, das patriarchale Werte-Regime hat jedoch renitentes Verhalten von Frauen noch schärfer sanktioniert. Gewiss hat Sophokles mit Antigone das Urbild der tragischen Heldin geschaffen, die sich auf ihr Gewissen und Rechtsgefühl beruft, sich dem (männlichen) Gesetz widersetzt und nach ihrem Tod vom Gang der Ereignisse bestätigt wird. Auch hat die historische Johanna von Orleans mit ihrer martialischen Mission ebenso wie mit dem Widerruf ihres Geständnisses vor dem kirchlichen Ketzer-Gericht und dem damit in Kauf genommenen Tod am Scheiterhaufen eine beispiellose Tat der Auflehnung vollbracht, die, beginnend mit Schillers Drama »Die Jungfrau von Orleans«, ihre Spuren in der Literaturgeschichte hinterlassen hat. Aber viel wirksamer im volkstümlichen Lustspiel und in der Trivialliteratur wurde der Typus des weiblichen Trotzkopfs, der die Ordnung der Dinge wie den Hausfrieden stört, der gebrochen und ehetauglich gemacht werden muss, von Shakespeares Katharina in »Der Widerspenstigen Zähmung« bis zu Ilse in Emmy von Rhodens Mädchenbuchklassiker »Der Trotzkopf« (1885).

Reichen solche historischen Verzerrungen aus, um den Trotz heute umfassend zu rehabilitieren? Es ist wohl eher zu vermuten, dass ihm der Zwiespalt nicht auszutreiben ist. »Jetzt erst recht!«, lautete der trotzige und auch erfolgreiche ÖVP-Slogan, nachdem im Bundespräsidentschaftswahlkampf 1986 Kurt Waldheims verschwiegene Vergangenheit als SA-Reiterstaffel-Mitglied und Wehrmachtsoffizier am Balkan ans Licht gekommen war. In jüngster Zeit hat die Protestbewegung gegen das staatliche Gesundheitsmanagement während der Corona-Pandemie die ehemals durchaus anerkennende Bezeichnung »Querdenker« in Misskredit gebracht. Dem Widerstand gegen eine nur behauptete Repression haftet offenbar der Beigeschmack des Absonderlichen an, und der diffuse Trotz des Wutbürgers hat etwas Bedrohliches. Andererseits sind Überwachungsmaßnahmen wie Straßen- und Wohnungskontrollen und Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht wie die Impfpflicht, die eine kollektive Trotzreaktion rechtfertigen würden, ja nicht nur diskutiert und angedroht, sondern in Österreich auch teilweise umgesetzt worden, zumindest auf dem Papier.

Ebensofrag-würdig sind die aktuellen Auseinandersetzungen um identitätspolitische Haltungen und eine »diverse« Begrifflichkeit. Sind es ehrenwerte Motive, die hinter der Auflehnung gegen eine »woke« Denk- und Sprachregelung stecken, oder ist es narzisstische Beschränktheit? Trifft die Behauptung der Kritiker zu, dass man heute »gar nichts mehr sagen« könne? Die trotzige Behauptung des Status quo ante im Fluss des Diskurses legt auf jeden Fall die Frage nahe, was von einer Fundamentalopposition gegen den Zeitgeist zu halten ist: Dass sie nicht gesund sein kann, liegt auf der Hand. Aber setzt sie sich nicht ganz grundsätzlich ins Unrecht? Marie von Ebner-Eschenbach, die so moderne Konservative, war diesbezüglich auf der Hut: »Nicht teilnehmen an dem geistigen Fortschreiten seiner Zeit, heißt moralisch im Rückschritt sein.«3

Wenn freilich die Kunst, insbesondere die Literatur, in eine Zeit gerät, die es als Ausdruck ihres geistigen Fortschreitens betrachtet, auf sie zu verzichten, könnte so etwas wie ein Widerstandsrecht doch angebracht sein. Wer heute seine Sache auf die Literatur gestellt hat, bekommt, ob er es will oder nicht, vermittelt, dass es Wichtigeres und Relevanteres gebe: in der Schule, in den Medien, im Buchhandel, ja, sogar im Literaturbetrieb und in der Literaturwissenschaft. Überall geht es um Kompetenzen und Fertigkeiten, um Einpassung ins Wirtschaftsleben, digitale Humanität und künstliche Intelligenz, um Diversität und Identität, um die Rettung des Klimas, der Artenvielfalt, des Planeten. Der Glaube daran, dass literarische Texte in ihrer unbeschnittenen Eigengesetzlichkeit einen Beitrag dazu leisten können, ist geschwunden, der Wert der Kunst für den Seelenhaushalt des Menschen außer Kurs. In solch feindlicher Umgebung sind die Musen vielleicht doch auf unseren kämpferischen Trotz angewiesen – oder wir auf den ihren, den es zu entdecken und fruchtbar zu machen gilt.

Geschichte eines Wortes

Das Grimm’sche Wörterbuch4 verzeichnet unter dem Lemma »Trotz«: »herausforderung, drohung, widerstand, mut, stolz« und nennt drei historische Formen: »trotz« im Mitteldeutschen, von wo es sich zunächst nach Norden ausbreitet; »trutz« und »tratz« als konkurrierende Varianten im Oberdeutschen, wobei »tratz« Anfang des 17. Jahrhunderts in der Schriftsprache ausstirbt. Die Herkunft des Wortes gilt als unklar, die Bildung aus dem Verb trotzen als wahrscheinlich. Seit dem 13. Jahrhundert wird es häufig verwendet, kaum jedoch in Minnesang und Ritterepos. »trutz« hält sich bis heute in der Formel »zu(m) Schutz und Trutz«, in der »Trutzburg«, im bewussten Archaismus »trutzig« im Sinne von wehrhaft, herrisch (wogegen es bei Peter Rosegger schmollend, gekränkt bedeutete) oder in bairisch-österreichischen Dialekten als »z’trutz«, zufleiß.

Die für militärische Bündnisse bis ins 19. Jahrhundert gebrauchte Wendung »Schutz und Trutz« verrät für das Bedeutungsfeld Trotz eine Erweiterung ins Offensive: Gemeint ist hier nicht nur das Versprechen, an der Seite des Verbündeten einem Angriff zu trotzen, sondern auch aktive Gegenwehr zu leisten, also einerseits dem Mitstreiter Schutz, andererseits dem Feind Trotz zu bieten, das heißt auch: ihn anzugreifen.

Die aggressive Bedeutung entspricht dem Gebrauch des Wortes im Mittelhochdeutschen. So stehen seit dem Mittelalter die Trutzwaffen als Angriffswaffen den Schutzwaffen (Helm, Rüstung, Schild) gegenüber. Erst in der Neuzeit bildet sich allmählich das defensive Verständnis von Trotz als Widerstand heraus, wobei die Betonung hier eher auf der inneren Haltung, dem Widerstandswillen und der Widerspenstigkeit liegt. Im 18. Jahrhundert lässt sich verstärkt die Verwendung von Trotz im Sinne von Mut und Furchtlosigkeit nachweisen, die bereits in Luthers Gegenüberstellung von »trotzig« und »verzagt« angelegt war. Der Adelung, das Grammatisch-kritische Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, definiert Trotz 1811 ausschließlich positiv als »ein Wort, welches die Begriffe der Zuversicht, des Drohens, des muthigen Widerstandes, und der Herausforderung in sich vereiniget«.5 Als erste, damals schon veraltete Bedeutung ist hier Kühnheit angeführt, als zweite ein »hoher Grad des Vertrauens auf eigene Vorzüge oder fremde Hülfe, verbunden mit der festen Entschließung, allen Hindernissen muthig entgegen zu gehen; in welchem Verstande sich in dem Trotze Zuversicht, Stolz und Kühnheit vereinigen.« Drittens wird mit Trotz die Neigung beschrieben, »mit Beyseitsetzung aller glimpflichen Maßregeln, einem andern so wohl öffentlich Widerstand zu leisten, als auch ihn zum Widerstande gegen unsere Beleidigungen aufzufordern«. Als Belege für diesen Gebrauch dienen etwa die Wendungen »jemandem Trotz bieten« oder »jemandem etwas zum Trotze tun«. Erst an vierter und letzter Stelle findet sich die Bedeutung als »thätige Erweisung herrschender Widerspenstigkeit« und Unversöhnlichkeit, illustriert durch »Der Trotz eines Kindes«.

Dieser beinahe umfassenden Würdigung einer heute in Verruf geratenen Eigenschaft oder Haltung folgt auch noch Pierer’s Universal-Lexikon 1863, das Trotz darüber hinaus eher sachlich als eine »beharrliche u. hartnäckige Widersetzlichkeit gegen fremden, wirklich od. vermeintlich unsere Rechte beeinträchtigenden Willen« beschreibt und so als allgemein menschliche Regung kenntlich macht.

Bis in unseren modernen Sprachgebrauch hat sich der Trotz als eine aktivistische Eigenschaft erhalten, die sich nicht allein in einer inneren Einstellung manifestiert, sondern sich in verbalen Äußerungen, in der Gestik und vor allem in Handlungen ausdrückt. Nach der von Peter Sloterdijk in seinem großen Essay »Zorn und Zeit« (2006) eingeführten Unterscheidung von erotischen und »thymotischen« Affekten wäre der Trotz gerade vor dem Hintergrund seiner Begriffsgeschichte letzteren zuzuordnen, verwandt dem Zorn des Achill, den Homer in der »Ilias« besingt. Der Thymos (θυμός) der alten Griechen, die Lebenskraft, Leidenschaft, Beherztheit war die Quelle allen heroischen Tuns; Zorn, Trotz und Stolz des Helden motivieren die Handlung der homerischen Epen »in einer von einem glücklichen Bellizismus ohne Grenzen erfüllten Welt«6. Die Rache Achills und die Rache des Michael Kohlhaas entstammen einer männlichen Ethik des Kriegerischen, in der Zorn und Trotz eine beflügelnde Wirkung eignet.

Das polemische Element ist in den Wendungen der deutschen Gegenwartssprache gespeichert. Jemandem oder etwas zu trotzen, etwas jemandem zum Trotz zu tun, drückt in jedem Fall eine Form von Konfrontation mit einem Hindernis oder Widersacher aus, mitunter auch pure Bosheit. Deshalb legt bereits der Grammatiker Adelung Wert darauf, dass der dritte Fall hier wie in der Präposition »trotz« der sprachgeschichtlich und logisch richtige sei. Man müsse Redensarten mit »Trotz« in Zweifelsfällen als elliptische deuten und zu »Trotz sey dem gebothen« ergänzen und Trotz deshalb auch in seiner Funktion als Vorwort großschreiben. Dieses Empfinden ist im heutigen Sprachgebrauch, vor allem im Norden des deutschen Sprachraums, vielfach verloren gegangen, wo »trotz« aus hyperkorrekter Ambition – parallel zu »wegen« – mit dem Genetiv gebildet wird. Die Sprache weiß es besser und unterscheidet die Konjunktionen »deswegen« und »trotzdem«.

Auf dem Weg zur heutigen Verwendung ist dem Trotz gleichwohl die ehrenwert-kämpferische Dimension weitgehend abhandengekommen und die abwertende des kindlichen (und weiblichen!) »Trotzens« zugewachsen. Wer »aus Trotz« handelt, dem wird gewöhnlich weder Stolz noch Mut zugeschrieben. Im aktuellen DWDS-Wortprofil für »Trotz« ist zu sehen, dass die häufigsten Verbindungen die Adjektive »kindisch«, »pubertär«, »kindlich« und »infantil« darstellen.7

Psychologik

In der Frage, wann das sogenannte Trotzalter des Kindes beginnt und wann es endet, sind sich die Fachleute nicht ganz einig. Die Kernphase reicht jedenfalls vom zweiten bis zum vierten Jahr, manche setzen den Beginn bereits mit eineinhalb Jahren an, manche postulieren eine Dauer bis zum fünften oder sechsten Lebensjahr. Einig ist man sich über die entwicklungspsychologische Bedeutung: In der Trotzphase erlebt das Kind den Konflikt zwischen Wollen und Können als Quelle der Frustration. Es entdeckt mehr und mehr seine Selbständigkeit und testet sie gegen den elterlichen Willen aus, es lernt, nein zu sagen, um schließlich zu einem Verhalten der Anpassung überzugehen. Mädchen treten im Allgemeinen früher in diese Phase ein als Buben. Die Wiener Psychologin Charlotte Bühler unterscheidet 1928 zwei Trotzphasen: die frühkindliche und die der Frühpubertät, die ebenfalls von starken Unlustgefühlen und negativen Affekten geprägt sei. Sie geht von einem vierstufigen Modell für die Entwicklung des kindlichen Willens aus, der zunächst vom Trieb gesteuert, dann ohne Zielrichtung als Wille wahrgenommen wird: Das Kind will etwas, bleibt in seinem Wollen jedoch widersprüchlich. In einer dritten Phase weiß es, was es will, dies bleibt aber der Situation verhaftet und von Einflüssen abhängig, wobei Phänomene der unterschiedlichen Phasen auch gleichzeitig auftreten. Zuletzt bildet sich der Wille im Hinblick auf Werte heraus.8

Die eigentliche Trotzphase ist meist durch Wutanfälle mit körperlicher Symptomatik (Schreien, Weinen, Sich-Fallenlassen, Um-sich-Schlagen, Kratzen, Beißen, Trampeln, Sichauf-dem-Boden-Wälzen, Gliederstarre) gekennzeichnet, die Eltern erheblich unter Druck setzen, zumal wenn sie sich in der Öffentlichkeit ereignen. Dabei sind die Kinder selbst von der Wucht ihrer Wut überwältigt und überfordert, das Gefühl der Hilflosigkeit steigert die Wut noch. Anders als die Wiener Schule der Kinderpsychologie betrachtete die Mehrzahl der deutschen Fachkollegen in den 1920er Jahren die Trotzphase nicht als Teil der normalen Entwicklung, sondern als Urgrund der meisten kindlichen Neurosen und somit als krankhaft. Buchtitel wie »Der Trotz. Sein Wesen und seine Behandlung« (Hans Winkler, 1929) zeugen davon. Moderne Ratgeber akzeptieren das ausgeprägte Trotzverhalten als unvermeidlichen Ausdruck der Persönlichkeitswerdung und empfehlen den Eltern, Trotz provozierende Situationen tunlich zu meiden, während der Tobsuchtsanfälle gelassen zu bleiben, nicht auf die Kinder einzureden, die kindliche Aggression nicht persönlich zu nehmen und nach Beruhigung der Lage gleich wieder gut zu sein. Doch auch der »Bayerische Erziehungsratgeber« weiß: »Das hört sich gut an, will aber erst mal gemacht sein.«9

Eine nicht wirklich substanzielle Hilfe für die pädagogische Praxis besteht im Versuch einer zeitgemäßen Umbenennung der kritischen Zeit in »Autonomiephase«. »Trotzphase« würde nämlich laut Experten abwertend klingen und suggerieren, dass die Kinder ein böswilliges Verhalten an den Tag legen, um ihre Eltern oder andere Bezugspersonen zu ärgern. Nicht einmal Kindern scheint die Zuschreibung kindischen Verhaltens heute zumutbar. Davon abgesehen, dass Zwei- und Dreijährige nicht autonom sind, sondern bestenfalls Autonomie behaupten, wird durch den euphemistischen Begriff das Problem noch nicht entschärft. Die angestrebte Korrektur der Begrifflichkeit belegt aber wiederum das überwiegend pejorative Verständnis von »Trotz« als einer negativen Eigenschaft, als Charakterschwäche oder Neigung zur Bosheit. Bedeutungen wie (legitimer) Widerstand und Bereitschaft, sich zu wehren, scheinen demgegenüber verblasst zu sein.

Kaum zur Ehrenrettung des Trotzes trägt die Auffassung der klassischen Psychoanalyse bei. Freud beschreibt ihn in »Charakter und Analerotik« (1908) als Teil einer unter seinen (neurotischen) Patienten häufigen Eigenschaftstrias, die aus Ordentlichkeit, Sparsamkeit und Eigensinn besteht, wobei die Sparsamkeit zum Geiz und der Eigensinn zum Trotz gesteigert sein könne.10 Als Kinder scheinen die Betroffenen »zu jenen Säuglingen gehört zu haben, die sich weigern, den Darm zu entleeren, wenn sie auf den Topf gesetzt werden, weil sie aus der Defäkation einen Lustnebengewinn beziehen«11. Freud weist darauf hin, dass der kindliche Widerstand durch Schläge auf das mit der »erogenen Afterzone« verbundene Gesäß gebrochen wird, und sieht im Götz-Zitat ein in der Sprache konserviertes Zärtlichkeitstabu.12 In der »analen Phase« des zweiten und dritten Lebensjahrs verstärkt die Sauberkeitserziehung der Erwachsenen den Konflikt zwischen kindlicher Lust und den Anforderungen der Umwelt. Freud betont außerdem den unbewussten Zusammenhang von Geld und Dreck und vermutet eine Sublimierung der analerotischen Lustanteile. Sie würden kulturbedingt »aufgezehrt«, zunächst mit Scham und Ekel behaftet und dann zum einen in ihnen entgegengesetzte Eigenschaften – Ordentlichkeit und Sauberkeit – gewendet, zum anderen umgelenkt – vom Kot auf das Geld – oder – im Trotz – fortgesetzt.

In seinem Aufsatz »Über Triebumsetzungen, insbesondere der Analerotik« (1917) kommt Freud auf die frühkindliche »prägenitale Organisation« der Libido zurück, bei der »Sadismus und die Analerotik die leitenden Rollen spielen«.13 In den »Produktionen des Unbewußten« würden die »Begriffe Kot (Geld, Geschenk), Kind und Penis schlecht auseinandergehalten«.14 Der Kot sei

das erste Geschenk, ein Teil seines Körpers, von dem sich der Säugling nur auf Zureden der geliebten Person trennt […]. Bei der Defäkation ergibt sich für das Kind eine erste Entscheidung zwischen narzißtischer und objektliebender Einstellung. Es gibt entweder den Kot gefügig ab, ›opfert‹ ihn der Liebe, oder hält ihn zur autoerotischen Befriedigung, später zur Behauptung seines eigenen Willens, zurück. Mit letzterer Entscheidung ist der Trotz (Eigensinn) konstituiert, der also einem narzißtischen Beharren bei der Analerotik entspringt.15

Freuds Schüler Karl Abraham merkt in seinen »Ergänzungen zur Lehre vom Analcharakter« (1923) an, dass das Verhalten sogenannter Sonderlinge, die im Großen wie im Kleinen den Gewohnheiten der Mehrheit zuwiderhandeln, auf analen Charakterzügen beruhe: Sie kleideten sich möglichst entgegen der herrschenden Mode. Sie bevorzugten Speisen, die der allgemeine Geschmack nicht schätzt. Sie würden arbeiten, wenn andere sich vergnügten: »Verrichten die übrigen Menschen eine Arbeit – wie zum Beispiel Schreiben – im Sitzen, so tun sie es im Stehen; fahren andere, so gehen sie zu Fuß; gehen andere, so laufen sie Trab. Kleiden andere sich warm, so tun sie das Gegenteil.«16

In diesen absonderlichsten Ausformungen des analen Charakters nimmt der Trotz naturgemäß seine kindischste Gestalt an. Karl Kraus, einer der schärfsten zeitgenössischen Kritiker der Psychoanalyse, bemerkte zum Freud’schen Modell der Analerotik boshaft: »Die alte Wissenschaft versagte dem Geschlechtstrieb bei Erwachsenen ihre Anerkennung. Die neue ra umt ein, daß der Sa ugling beim Stuhlgang schon Wollus spu re. Die alte Auffassung war besser. Denn ihr widersprachen wenigstens bestimmte Aussagen der Beteiligten.«17

Einen anderen Aspekt des Trotzes sieht Freuds Zeitgenosse Georg Groddeck, der Pionier der Psychosomatik, in der Essstörung. Vor dem elterlichen Einfluss auf die Ausscheidung und der Erziehung zur Reinlichkeit kommt die Steuerung der kindlichen Nahrungsaufnahme. Ob man den hungrigen Säugling schreien lässt oder seine Bedürfnisse sofort befriedigt, er erwirbt laut Groddeck auf jeden Fall ein Schuldbewusstsein: entweder weil er seine Macht rücksichtslos ausübt oder weil er sich als ohnmächtig erlebt, sein Selbstgefühl gebrochen wird, er den Mangel verinnerlicht und als ewiges Ungenügen durchs Leben trägt.18 Man kann daraus schließen: Auch der Nahrungsverweigerung wohnt ein gewisser Trotz inne, der Wunsch, die aufgezwungene Entbehrung durch eine selbstgewählte zu ersetzen und so die Kontrolle über den eigenen Bedürfnishaushalt zurückzuerobern. Als der literarische Prototyp der Magersucht gilt Heinrich Hoffmanns in »Der Struwwelpeter« (1844) porträtierter Suppen-Kaspar:

Der Kaspar, der war kerngesund,

Ein dicker Bub und kugelrund,

Er hatte Backen rot und frisch;

Die Suppe aß er hübsch bei Tisch.

Doch einmal fing er an zu schrei’n:

»Ich esse keine Suppe! Nein!

Ich esse meine Suppe nicht!

Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!«19

Woher der Umschlag vom braven Esser zum lautstarken Suppenverweigerer kommt, bleibt rätselhaft. Der emphatische Ausdruck der Ablehnung enthält im Refrain eine zweifache Verneinung und wird noch zweimal wiederholt, in drei Versen wird er durch fünf Signale der Negation betont und bekräftigt. In Strophe zwei und drei wie auch in der begleitenden Bildgeschichte wird Kaspars Schwinden am nächsten und übernächsten Tag vorgeführt, ehe die vierte Strophe, stimmig ohne Refrain, die Geschehnisse von Tag vier und fünf dramatisch zusammenfasst: »Er wog vielleicht ein halbes Lot – / Und war am fünften Tage tot.«

Georg Groddeck schätzte den »Struwwelpeter« als einen Text, hinter dessen Bedeutung für das kindliche Bewusstsein auch die Bibel zurücktrete, und widmete ihm einen eigenen Vortrag, in dem er versucht, das analytische Potential des Kinderbuchklassikers auszuschöpfen.20 Bedauerlicherweise kommt darin gerade der Suppen-Kaspar zu kurz: Dass die Suppenterrine auf Kaspars Grab im letzten Bild als »unbewußte Ausgestaltung« des weiblichen Genitals aufzufassen sei, hilft hier nicht wirklich weiter. Es hat den Anschein, als wäre Groddeck mit der Exegese dieser Geschichte seines Arzt-Kollegen überfordert gewesen. Jedenfalls scheint er nicht gewillt, die trotzige Suppen-Verweigerung als »Unart« abzutun: Es gebe unendlich viele Gründe, »die diese oder jene Suppe unerträglich für das Kind machen, und es wäre vernünftiger, wenn die Erwachsenen darauf ihre Aufmerksamkeit richten würden. Sie würden etwas lernen, was für ihre eigene Gesundheit sehr wichtig wäre; die Erziehung ist Nebensache.«21

Ähnlich wie Karl Kraus polemisiert auch Peter Sloterdijk gegen die Psychoanalyse und ihr Erklärungsmodell des Trotzes, das diesen gewissermaßen auf Säuglingsformat verkleinert. Dagegen ist es Sloterdijk in »Zorn und Zeit« darum zu tun, den Menschen unzeitgemäß als einen »Träger von stolzen und selbstaffirmativen Regungen« zu betrachten22, ihm als »thymotisch« bewegtem Akteur, wenn nicht gar: Helden, seine Würde zurückzugeben. Anstatt die »eigensinnige Fülle der thymotischen Phänomene von der Autoerotik und deren pathogenen Zersplitterungen« abzuleiten, soll die Narzissmus-These die Beschränkung des erotisch fundierten Gedankengebäudes durchbrechen und Zorn, Stolz und Trotz als Äußerungen menschlicher Stärke und Kraft begreifen. Programmatisch schließt der Untertitel des Buches – »Politisch-psychologischer Versuch« – eben auch die Seelenkunde eigener Fasson in die Analyse der Gegenwart mit ein. (Der Autor rückt dabei weiter nach rechts, 2016 spricht er von der »Überrollung« durch Flüchtlinge dank eines »surrealen Modus von Grenzvergessenheit«.23)