3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

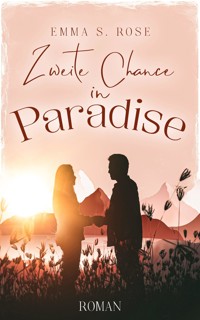

Wenn deine Seele heimatlos ist – wo kommst du zur Ruhe? Miles Fitzpatrick versteht nicht, wie es seinen Bruder von New York in das abgelegene Nest Paradise verschlagen konnte. Der Ort birgt vor allem eines für ihn: die schmerzliche Erinnerung daran, wie zerbrochen seine Familie ist. Von Unruhe angetrieben und entwurzelt kehrt er dennoch immer wieder dorthin zurück – und übernimmt schließlich aus einem Impuls heraus den einzigen Pub von Paradise. Allerdings haben die Besitzer eine Bedingung: Mindestens ein Jahr lang darf er Nica nicht vor die Tür setzen. Nica, die in dem Pub arbeitet, seit sie denken kann. Nica, die den Pub selbst kaufen wollte. Nica, die alles andere als begeistert ist, als sie vom neuen Besitzer erfährt. Insbesondere, als der Anstalten macht, alles ändern zu wollen … Schon bald fliegen zwischen ihnen die Fetzen. Natürlich nur, weil sie sich nicht leiden können. Oder?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Zweite Chance in Paradise

EMMA S. ROSE

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Epilog

Danksagung

Newsletter

Über den Autor

Für alle, die um ihre Träume kämpfen.

Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun müssen.

JOSEPH JOUBERT

Zweite Chance in Paradise

1. Auflage

August 2022

© Emma S. Rose

Rogue Books, Inh. Carolin Veiland, Franz – Mehring – Str. 70, 08058 Zwickau

Buchcoverdesign: Sarah Buhr / www.covermanufaktur.de unter Verwendung von Stockgrafiken von Thomas; Johnstocker / Adobe Stock

Alle Rechte sind der Autorin vorbehalten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Autorin gestattet.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung des Werkes in andere Sprachen, liegen allein bei der Autorin. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu entsprechendem Schadensersatz.

Sämtliche Figuren und Orte in der Geschichte sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen und Orten entspringen dem Zufall und sind nicht von der Autorin beabsichtigt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

»Ihr habt was?«

Fassungslos starrte ich meine Eltern an. Ich wusste nicht, was ich zuerst fühlen sollte.

Wut?

Entsetzen?

Trauer?

Irgendwie überwältigte mich alles gleichermaßen.

Soeben hatten meine Eltern meine komplette Welt aus den Angeln gehoben, doch meine Mom lächelte nur. »Dieses Angebot konnten wir nicht ausschlagen, mein Schatz. Der Mann hat wesentlich mehr bezahlt, als wir verlangt haben. Weißt du, was das bedeutet?«

Ja, das wusste ich. Sehr gut sogar. Und bei dieser Aussicht brach zusätzlich auch noch mein Herz.

Seit Jahren sprachen meine Eltern davon, dass sie den Pub verkaufen und anschließend die USA bereisen wollten. Ein Lebenstraum, den sie sich bislang nie hatten verwirklichen können. Kein Geld, die Verpflichtung. Ich. Nun hatten sich offensichtlich zwei dieser Punkte in Wohlgefallen aufgelöst – eigentlich sogar alle drei. Immerhin war ich nicht mehr das kleine, pubertierende Mädchen, das ihnen ständig Probleme bereitete. Im Umkehrschluss hieß das, dass sie fortgehen würden. Für lange Zeit. Sie würden mich zurücklassen. Ihre Freunde. Ihr Zuhause. Alles.

Meine gesamte Zukunftsperspektive fiel in sich zusammen. Wie ein schlechtes Kartenhaus, das nie eine Chance gehabt hatte. Unser Pub. Mein Pub. Mein Zuhause.

Einfach so fort – an irgendeinen Fremden verkauft?

»Wer ist es? Kenne ich ihn?«

»Nein, er ist nicht von hier, zumindest kennen wir ihn nicht. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Vielleicht tut es uns gut, wenn etwas frischer Wind hier reinkommt.«

Frischer Wind? Ich hörte wohl nicht recht! Was unsere Kundschaft wollte, war ihr gewohnter Rückzugsort. Ich führte seit Jahren immer wieder dieselben Gespräche, schenkte dieselben Getränke aus und sah dieselben Gesichter – weil sie das so wollten. Frischer Wind. So ein Schwachsinn! Krächzend räusperte ich mich. »Ab wann?«

Dad schlang seinen Arm um Moms Schulter. »Ab Oktober …«

»Das ist ja schon in wenigen Wochen!«, fiel ich ihnen entsetzt ins Wort. »Wisst ihr, was das bedeutet? Was es für mich bedeutet?«

»Nica, beruhige dich«, fiel Mom mir ins Wort. »Der Käufer war an einer schnellen Abwicklung interessiert, und du weißt selbst mehr als genug, wie lange wir bereits darauf warten …«

»Also verkauft ihr an den erstbesten Schnösel, der euch genug Geld bietet? Was ist mit mir? Ich liege euch bereits seit Ewigkeiten in den Ohren, dass ich den Pub übernehmen will!«

»Nica«, erhob mein Dad streng das Wort. »Du weißt, dass wir uns mehr für dich erhoffen als eine kleine Kneipe in einem winzigen Ort. Dir steht die ganze Welt offen, doch wenn du dich schon jetzt für eine derartige Verpflichtung entscheidest …«

»Kann ich ja nicht mehr«, fiel ich ihm schnippisch ins Wort. »Diese Entscheidung habt ihr schließlich einfach ohne mich getroffen.«

Spätestens jetzt, wurde mir klar, war ich zu weit gegangen. Doch Wut und Enttäuschung tobten zu wild in mir, um ihrer Herr werden zu können.

Meine Mom richtete sich kerzengerade auf. »Zu Recht, immerhin ist es ja auch unser Pub, und die Entscheidung treffen daher am Ende dein Vater und ich.«

»Super«, murmelte ich leise. »Dass ich ab Oktober womöglich ohne Job dastehe, spielt also gar keine Rolle, ja?«

Das löste erstaunlicherweise ein breites Grinsen bei den beiden aus. Dad schüttelte den Kopf. »Das wird nicht geschehen, Muffin.«

»Ach ja?«, schnaufte ich. »Und was macht euch da so sicher?«

Nun antwortete Mom. »Wir haben einen Extra-Passus in den Vertrag aufnehmen lassen …«

»Was?«, fiel ich ihr ins Wort, unsicher, wohin das jetzt führen würde.

»… der ihm verbietet, dir zu kündigen. Mindestens ein Jahr lang wirst du weiterhin für ihn arbeiten dürfen, und was darüber hinaus passiert, werdet ihr dann immer noch besprechen können.«

»Er wird dich sicher nicht gehen lassen, wenn er sieht, wie hart du arbeitest«, bekräftigte Dad meine Mom.

Und ich? Starrte die beiden nur an. Unsicher, was ich sagen, was ich denken sollte.

Hatten … die beiden mich verkauft?

Auch wenn ich begriff, was sie damit eigentlich beabsichtigt hatten … es fühlte sich verdammt noch mal genau danach an.

Keinerlei Worte mehr mächtig, schüttelte ich den Kopf. Meine Eltern schienen das als endgültige Zustimmung anzusehen, denn auch sie hörten auf, mir diese schrecklichen Dinge um die Ohren zu hauen. Ob sie wirklich nicht bemerkten, wie es mir damit ging? Hatten sie beschlossen, komplett zu ignorieren, dass ich damit zu kämpfen hatte? Oder waren sie derart in ihrem Freudentaumel, dass keinerlei negatives Gefühl darin Platz fand?

Betäubt sah ich zu, wie mein Dad eine Flasche Veuve Clicquot köpfte und uns einschenkte. Mir war nicht nach Feiern zumute. Genau genommen wollte ich am liebsten schreien und verschwinden, mich für die nächsten Stunden oder Tage in meiner Wohnung einschließen und diese neueste Entwicklung grummelnd verarbeiten.

Allein.

Doch ich blieb sitzen. Nahm das Glas entgegen, das Dad mir freudig strahlend überreichte, und stieß mit meinen Eltern an, die soeben alles zerstört hatten, woran ich all die Jahre geglaubt, worauf ich hingearbeitet hatte.

Meine Augen prickelten.

Der Ol’ Mans Pub. Mein Zuhause für lange, lange Jahre, ein Ort des Wohlbefindens.

Verkauft an irgendeinen dahergelaufenen Fremden.

Konnte dieser Tag überhaupt noch schlimmer werden?

* * *

Noch am selben Abend stattete ich meiner ältesten und besten Freundin Tracy einen Besuch ab. Ich kannte sie bereits mein ganzes Leben – zumindest mehr oder weniger. Auf jeden Fall, seit ich denken konnte, und deshalb war sie auch die erste Person, an die ich mich wandte, wenn mir etwas auf dem Herzen lag. Leider war sie wesentlich unflexibler geworden, seit sie ein Baby hatte. Früher war sie mindestens einmal die Woche in den Pub gekommen, um mir Gesellschaft zu leisten. Seit der kleine Liam sie auf Trab hielt, konnte ich froh sein, wenn sie es einmal im Quartal schaffte. Insbesondere, seit er angefangen hatte, die Welt auf zwei Beinen unsicher zu machen. Auf sehr wackeligen zwei Beinen.

Gruselig, wenn man mich fragte.

Tracy lebte mit ihrem Mann Ben und dem kleinen Terrorzwerg in einem niedlichen, hellblau angestrichenen Holzhaus nahe dem südlichen Ufer von Paradise. Tracy hatte bereits mit zwölf steif und fest behauptet, dass sie eines Tages dieses Haus kaufen würde. Damals hatte dort ein älteres Ehepaar gelebt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei ihnen um die Großeltern väterlicherseits von ihrem zukünftigen Ehemann Ben gehandelt hatte. Noch heute kam es vor, dass ich sie damit aufzog, dass sie Ben nur wegen des Hauses genommen hatte, doch jeder in Paradise – verdammt, jeder im gesamten County – wusste, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Ben und Tracy passten zusammen wie die Faust aufs Auge. Das wussten sie, seitdem Tracy, frech wie sie war, am Abend vor ihrem fünfzehnten Geburtstag über den Zaun geklettert war, um sich das Haus von allen Seiten anzusehen – und dabei dummerweise geradewegs auf Ben gestoßen war, der im Garten gesessen und irgendwelche Comics gelesen hatte.

Es gab keine Zeugen für jenes erste Aufeinandertreffen, nur die Berichte von Ben und Tracy selbst, und die gingen weit auseinander. Was aber jeder, der klar bei Verstand war, schnell begriff, war, dass sich damals ein unzertrennliches Band zwischen den beiden geknüpft hatte.

Eines, das selbst durch unterschiedlichste Krisen nicht hatte erschüttert werden können.

Klebrig süß. Dieser Tage schien jede Beziehung in Paradise genau so auszusehen. Nicht, dass ich etwas dagegen einzuwenden hatte. Es war nur einfach nicht … mein Schicksal. Zumindest bislang. Und jetzt hatte ich sowieso erst einmal ganz andere Probleme.

»Da bist du ja!« Tracy erstrahlte, als sie mich entdeckte. An jener Stelle, wo sie damals über den Zaun geklettert war, befand sich mittlerweile ein kleines Gartentor, und genau das hatte ich genommen, weil ich bereits von weitem gehört hatte, dass sie draußen war.

»Hey!« Ich winkte ihr zu, schob das Törchen mit dem Hintern zu – und hatte ungefähr eine Dreiviertelsekunde, ehe Tracy mich durchschaute.

Ihre Miene wurde düster. »Was ist passiert?«

»Nichts«, erwiderte ich eilig, obwohl das die größte und fetteste Lüge war, die ich in meinem Leben je über die Lippen gebracht hatte. Und das sollte schon etwas heißen. Ich war weiß Gott keine Heilige.

Tracy warf einen eiligen Kontrollblick auf Liam, doch der beschäftigte sich gerade intensiv mit irgendeinem quietschbunten Gegenstand, der knisterte. Dann sprang sie auf die Beine – und direkt auf mich zu. Ehe ich wusste, wie mir geschah, zog sie mich in ihre Arme, und ich musste einige Male sehr fest schlucken, um meine Fassung nicht hier und jetzt zu verlieren.

»Wer war es diesmal?«, murmelte Tracy direkt an mein Ohr. »Wen muss ich verprügeln?«

Ihre Worte waren wie die berühmte und absolut benötigte kalte Dusche. Irritiert schob ich sie von mir. »Wieso denkst du automatisch, dass es mit einem Kerl zu tun haben muss, wenn ich mal etwas auf dem Herzen habe?«

Tracy musterte mich streng. »Weil es bislang immer so war. Du und ich, wir wissen beide, dass dein Umgang mit der Männerwelt in der Vergangenheit nicht gerade der Gesündeste war …«

Schnaubend trat ich an ihr vorbei und schlenderte zu Liam, um mich neben ihn auf die Decke fallen zu lassen. »Warum genau bist du eigentlich noch wach, hm? Ist nicht längst Schlafenszeit, Kleiner?«

»Klar ist es das«, erwiderte Tracy gedehnt. »Nur das interessiert den Zwerg nicht. Aber keine Sorge – Ben!«

Ich zuckte heftig zusammen, weil Tracy so urplötzlich losschrie. Wenige Augenblicke später steckte besagter Ben seinen Kopf durch die Terrassentür. »Was ist?«

Tracy deutete auf Liam. »Du bist dran«, erklärte sie zuckersüß. »Nica ist da.«

»Habe ich gesehen«, brummte er. Dann winkte er mir lächelnd zu. »Was habt ihr vor?«

Ich warf Tracy einen Blick zu. »Eigentlich hatte ich gedacht, wir würden hierbleiben.«

Meine Freundin zuckte mit den Schultern. »Können wir machen, mir ist das egal. Oder wir holen uns schnell einen Milchshake bei Ginnys, ehe sie schließen, und machen es uns irgendwo am Ufer bequem. Noch lassen die Temperaturen das zu.«

»Verdammt gute Idee«, erwiderte ich überrascht. Ein flüchtiger Blick Richtung Ben zeigte mir, dass er mit diesem Vorschlag einverstanden war. Er grinste uns zu.

»Gib mir eine Sekunde, ich hole nur schnell meine Tasche, ja?«

Wortlos beobachtete ich, wie Tracy drinnen verschwand. Kurz darauf tauchte sie wieder auf, die Haare etwas glatter, eine Tasche über die Schulter geschlungen, lächelnd. Ich wurde Zeuge, wie sie sich erst von Ben, dann von Liam verabschiedete. Ich winkte dem großen und dem kleinen Mann zu, ehe Tracy mich am Ellenbogen packte und mit sich zog. Wir verließen den Garten, wie ich ihn betreten hatte – durch das kleine Tor. Kaum befanden wir uns auf der Straße, atmete ich tief durch.

»Ich gebe dir Zeit, bis wir mit Milchshakes bewaffnet unseren Platz gefunden haben. Dann wirst du mir alles erzählen.« Tracys Blick wurde ernst. »Oder ist die Story nichts für die Öffentlichkeit?«

Obwohl ich mir da tatsächlich nicht so sicher war, schubste ich Tracy mit der Schulter. »Hör auf, direkt vom Schlimmsten auszugehen! Darf man auch einfach mal schlechte Laune haben, ohne dass es direkt auf ein Drama begründet ist?«

»Darf man«, erwiderte Tracy, ohne mit der Wimper zu zucken. »Aber das ist dann schon auffällig.«

Darauf erwiderte ich nichts. Was hätte ich auch sagen sollen?

Bis zum Ginnys war es ein Fußweg von vielleicht drei Minuten; einer der vielen Gründe, die Tracy das Haus damals so schmackhaft gemacht hatten. Unterwegs trafen wir auf kaum eine Menschenseele – an einem lauen Sonntagabend wie diesem überraschend, aber nicht völlig abwegig. In weniger als zwanzig Minuten würde die Eisdiele schließen, die Geschäfte auf der Hauptstraße waren sowieso zu, und ich hätte darauf gewettet, dass mindestens vier Fünftel aller Anwohner von Paradise auf dem heimischen Sofa saßen, um das frühabendliche Fernsehprogramm zu konsumieren.

Oder bereits schliefen, wenn ich an die ganz Kleinen dachte.

»Gibt es Neuigkeiten zu Scott und Julias Hochzeit?«, fragte ich Tracy, um mich – und sie – auf andere Gedanken zu bringen. Vor ein paar Monaten hatte Scott Fitzpatrick Tracys Schwägerin einen unglaublich kitschigen Antrag gemacht. Seitdem fieberte ganz Paradise auf ein rauschendes Fest hin.

Tracy verzog ihr Gesicht. »Ja, tatsächlich. Wenn sie dabei bleiben, wird es vermutlich bereits im Oktober so weit sein …«

Auch ich verzog das Gesicht. Zum einen, weil Tracy mich wieder geradewegs zurück auf den dunklen Pfad geschubst hatte, dem ich seit heute Mittag folgte. Zum anderen, weil mich dieses Tempo überraschte. »Wieso das? Haben sie es eilig?« Ich atmete scharf ein. »Ist Julia schwanger?«

Tracy lachte auf. »Nein, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich schätze, sie können es einfach nicht abwarten. Du weißt schon, junge Liebe und alles.«

Nein, wusste ich nicht. Es war sehr, sehr lange her, dass ich etwas empfunden hatte, das Liebe nahekam. Zumindest in Verbindung mit Männern – oder Frauen, wenn wir schon einmal dabei waren. Liebe fand in meinem Leben irgendwie keinen Platz. Anziehungskraft, Flirterei, ein bisschen Spaß, ja. Aber darüber hinaus? Fehlanzeige. Dennoch nickte ich pflichtbewusst.

Wir hatten das Ginnys erreicht. Tracy stieß die Tür auf, und das kleine, helle Glöckchen ertönte, das vermutlich älter war als Tracy und ich – zusammen.

Ginny und Carlo standen beide hinter der Theke, ihre Köpfe zuckten nahezu synchron in die Höhe.

»Tracy! Nica! Wie immer kurz vor Schluss, eh?«

Ich verzog mein Gesicht peinlich berührt, wohl wissend, wie unangenehm Gäste kurz vor Ladenschluss sein konnten, doch Carlo lachte wohlwollend auf. »Wie können wir euch den Abend versüßen?«

»Hallo Carlo, hallo Ginny«, begrüßte Tracy das ältere Pärchen, das die hiesige Eisdiele bereits seit mehreren Jahrzehnten führte. »Wir hatten gehofft, ihr könntet uns noch schnell einen Milchshake zum Mitnehmen machen, ehe ihr schließt.«

Ginny strahlte uns an. »Was auch immer ihr wollt, Mädchen.«

»Dann zweimal den Erdbeertraum, bitte«, bestellte Tracy mit einer Selbstverständlichkeit, die nur in langjährigen Freundschaften herrschen konnte … doch ich korrigierte sie eilig.

»Für mich bitte die Schokoladensünde.«

Das brachte mir einen überrascht-kritischen Blick meiner besten Freundin ein. »Was? So schlimm?«

Auch Ginny musterte mich mitleidig, ehe sie sich an die Arbeit machte.

Ich verkniff mir ein gereiztes Schnauben. Eine Frau durfte doch wohl noch einen Schokoladenshake trinken, wenn ihr danach war?

Als wir kurz danach die Eisdiele verließen, nicht ohne dem gutmütigen Ehepaar einen schönen Feierabend gewünscht zu haben, wusste ich nicht, ob ich mich darauf freuen sollte, meinen Shake genüsslich zu trinken, oder ob ich mich vielmehr vor dem anstehenden Gespräch fürchten sollte. Irgendwie war es eine Mischung aus beidem. Mein Magen verknotete sich, während ich darüber nachdachte, was mir heute offenbart worden war.

»Wie wäre es mit da vorne?«, schlug Tracy arglos vor und deutete auf eine Bank, die halb von einem der vielen üppigen Ahornbäume überschattet wurde. Noch stand er in einem satten Grün, doch schon bald würden sich die Blätter in kräftige Rot-, Orange- und Gelbtöne verfärben.

»Ne, lass uns direkt an den Strand gehen«, erwiderte ich und beschleunigte meine Schritte. Auf gar keinen Fall wollte ich auf einer der Bänke direkt an der Promenade sitzen. Auch wenn Paradise mittlerweile wirkte, als wäre es ausgestorben – sollte ich doch emotional werden, wollte ich mich nicht auf dem Präsentierteller befinden. Eilig sprang ich die Stufen hinab, die uns von dem schmalen Sandstreifen trennten, und plumpste ein paar Meter weiter links auf den weichen Untergrund.

Ächzend sank Tracy neben mir zu Boden.

Ich nahm einen großen Schluck von meinem Schokoshake – nicht ohne mir ein Stöhnen zu verkneifen, weil dieser seinem Namen vollmundig und klebrig alle Ehre machte. Wahrscheinlich würde ich danach ein Jahr lang keine Schokolade mehr essen können, aber das war es mir wert.

Heute waren mir alle Mittel recht.

»Also gut«, stellte Tracy fest. »Wir sind hier. Wir haben unsere Zuckerdosis. Und wir haben Zeit.« Sie warf mir einen überdeutlichen Seitenblick zu, den ich gekonnt ignorierte.

Oder es zumindest versuchte.

Natürlich ohne Erfolg.

»Komm schon, sonst bist du doch auch nicht so zugeknöpft.« Sachte stieß sie mich mit der Schulter an. »Ganz gleich, was dir auf dem Herzen liegt, wir werden es schon wuppen. Du weißt doch, ich kenne eine Antwort auf alles. Ich weiß sogar, wie man tiefe Löcher gräbt …«

Obwohl die ganze Situation so dramatisch war, musste ich lachen. Tracy spielte auf eine ganz bestimmte Aktion vor einigen Jahren an. Damals hatten wir gerade unseren Führerschein bekommen und beschlossen, einen Ausflug aufs Festland zu machen. Es hatte bereits gedämmert, als es plötzlich laut knallte. Erschrocken hatten wir angehalten und ein Bild des Grauens entdeckt. Ein paar Meter hinter uns hatte auf dem Seitenstreifen ein Leichnam gelegen. Ein Waschbärleichnam.

Damals waren wir völlig panisch geworden. Um unseren jungfräulichen Führerschein bangend, hatten wir beschlossen, die Sache nicht zu melden und den Leichnam einfach zu entsorgen. Es hatte an besagter Panik gelegen, dass wir einige Dinge nicht beachtet hatten, während wir ein paar Meter in den Wald hinein mühsam ein Loch in den steinharten Boden gegraben hatten.

Erstens: Besagter Leichnam war erstaunlich steif gewesen.

Zweitens: Nirgendwo war Blut gewesen. Auch keine nennenswerten Macken am Auto.

Am Ende, und das war uns erst bewusst geworden, als wir ein Gespräch im Pub überhört hatten, hatten wir gar keinen echten Waschbären zu Tode gefahren. Wir hatten ein ausgestopftes Tier vergraben, das die Mitchells unterwegs verloren hatten, als sie von einem Flohmarkt in Swanton zurückgekehrt waren. Wir hatten kein Lebewesen auf dem Gewissen, hatten uns aber auch nicht mehr erinnern können, wo genau wir dieses gruselige Andenken verbuddelt hatten.

Eine Sache, über die wir bis heute schwiegen. Zu verrückt, um wahr zu sein. Doch genau so war es geschehen.

Ich schüttelte den Kopf. »Es wäre schön, wenn es nur um so etwas ginge.« Ein Seufzen, so tief, dass es dem Marianengraben hätte entspringen können, entrang sich mir, ehe ich schließlich den Tatsachen ins Auge sah: Ich würde den Pub verlieren, ob ich es totschwieg oder nicht. Ich konnte es also auch einfach hinter mich bringen.

»Mom und Dad haben einen Käufer gefunden.«

»Einen … Käufer?« Es dauerte einen Moment, bis Tracy begriff. Als sie es tat, breitete sich eine fast schon karikaturistische Mischung aus Schock und Überraschung in ihrem Gesicht aus. »Scheiße, Süße. Ich nehme mal an, dabei handelt es sich nicht um dich?«

»Nein«, erwiderte ich deprimiert. Ich hatte mir die vergangenen Jahre den Arsch aufgerissen, jeden Cent zurückgelegt, um Eigenkapital anzusparen. Hatte gehofft, dass ich meinen Eltern den Pub würde abkaufen können.

Alles umsonst.

»Mist. Das ist wirklich übel.«

»Schätze, da helfen uns deine Buddelkünste auch nicht mehr weiter, hm?«, stellte ich lakonisch fest.

»Na ja«, erwiderte Tracy gedehnt. »Wenn wir den Käufer vergraben …«

Ich lachte auf, klang dabei jedoch eher verzweifelt als begeistert. »Schön wäre es. Aber leider ist der Vertrag bereits unterschrieben. Mom und Dad haben Nägel mit Köpfen gemacht, ehe sie mich eingeweiht haben. Vermutlich, weil ihnen klar war, wie ich reagieren würde.«

Schweigen breitete sich zwischen uns aus, einzig durchbrochen von den gelegentlichen Schlürfgeräuschen, dem leisen Schwappen des Lake Champlains und Gelächter, das irgendwo hinter uns die Abendluft durchschnitt. Schwer drückte das Wissen in meiner Magengrube. Ich schluckte dagegen an, wurde dessen jedoch nicht Herr.

»Wie geht es nun weiter?«, drang Tracys Stimme sanft an mein Ohr. »Jetzt – und überhaupt?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Erst einmal kann ich dort weiterarbeiten. Aber es wird nicht mehr dasselbe sein.«

Und das war die absolute Wahrheit.

Es würde immer noch der Ol’ Mans Pub sein, ja. Aber die Dinge änderten sich drastisch.

Schon bald wäre die Kneipe nicht mehr im Familienbesitz. Wahrscheinlich konnte niemand verstehen, was das für mich bedeutete. Wie eng ich emotional mit ihr verwoben war.

Der Pub würde einem Fremden gehören. Einem Mann, der mit Sicherheit nicht halb so wertschätzend damit umgehen würde, wie ich es tat.

Und dafür hasste ich ihn schon jetzt.

Vielleicht … würde ich Tracys Buddelkünste ja doch noch in Anspruch nehmen müssen. Verbissen bohrte ich meine Fersen in den Sand, als würde ich mich auf diese Weise erden können. Doch heute brachte einfach nichts Abhilfe. Weder ein Gespräch mit Tracy noch Schokolade – oder meine sonst so beruhigende Heimat.

Es fühlte sich an, als hätte ich einen wichtigen Menschen verloren – und diese Art von Verlust steckte man nicht einfach so weg.

»Du hast was?«

Grinsend starrte ich meinen Bruder an. »Überraschung gelungen, hm?«

Scott blinzelte, offensichtlich keinerlei Worte mächtig. Das sollte schon etwas heißen, denn normalerweise hatte er immer eine ganze Menge zu sagen – vor allem, wenn es mich und meine Entscheidungen betraf. Er nahm seine Rolle als großen Bruder viel zu ernst.

Zufrieden lehnte ich mich auf meinem Stuhl zurück. Wir saßen auf der vorderen Veranda seines Hauses. Des Hauses unserer Großeltern, das er in liebevoller Arbeit, mit viel Schweiß und Nerven und etwas Unterstützung einiger lokaler Handwerker saniert hatte. Seine Verlobte war hinten im Garten, wo sie mit Noah spielte oder was auch immer tat. Neuerdings hatte sie angefangen, sich dem Unkraut zu widmen. Hoffnungslose Aufgabe, wenn man mich fragte, und so dermaßen langweilig.

Scott räusperte sich. »Also, noch mal. Du hast den Pub gekauft.«

»Jepp.«

»Einfach so.«

»Nicht ganz. Ich habe schon darüber nachgedacht …«

»Also einfach so.«

Ich knurrte.

Scott kniff die Augen zusammen. »Ich habe nur eine einzige Frage.«

Ich wedelte mit der Hand. »Dann schieß los, Bruderherz.«

»Wieso?«

Das entlockte mir ein weiteres Lachen – wenn auch etwas unsicherer als zuvor. Denn ja, diese Frage war wirklich exzellent. Ich zuckte mit den Schultern. »Wieso nicht?«

Scott beugte sich vor, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, und schielte zu mir rüber. Sein Gesicht war eine Maske aus Zweifeln und Überraschung.

Um ehrlich zu sein, nervte mich das schon wieder. Angriffslustig reckte ich das Kinn.

»Versteh mich nicht falsch. Ich zweifle deine Fähigkeiten als Geschäftsmann ganz sicher nicht an, und ich bin davon überzeugt, dass du normalerweise weißt, was du tust – aber jeder macht mal Fehler, und das hier schreit förmlich nach einem.«

»Es reicht!«, knurrte ich gereizt. »Nur weil du ›Mister Unfehlbar‹ bist, heißt das nicht, dass du deine vorgefertigte Meinung über mein Leben stülpen darfst. Warst du schon mal in der Kneipe? Sie ist solide – und als einziges Etablissement dieser Art in Paradise auch eine sichere Einnahmequelle!«

Scott starrte mich an. »Da haben wir aber auch schon den Knackpunkt.«

Mir war klar, worauf das hinauslief. Mehr als klar sogar. Dennoch stellte ich mich dumm. »Was denn? Die sichere Einnahmequelle? Du bist doch derjenige, der sagt, man sollte sich mit Investitionen absichern. Du machst nichts anderes, seit du Weston Trademark verlassen hast …«

»Paradise«, fiel er mir knapp ins Wort. »Die Investition befindet sich in Paradise. Also wiederhole ich meine Eingangsfrage, und dieses Mal möchte ich eine richtige Antwort. Wieso?«

Obwohl mein Blut kochte, nahm ich mir die Zeit, tief durchzuatmen. Scott stellte die richtigen Fragen. Das tat er fast immer. Wo er ruhig, besonnen und konzentriert war, war ich impulsiv und aufbrausend. Man konnte es positiv betrachten und sagen, dass wir einander ergänzten. Oder man konnte negativ an die Sache herangehen und sagen, dass wir viel zu unterschiedlich waren, um miteinander klarzukommen.

Am Ende befand sich die Wahrheit irgendwo in der Mitte.

Ich wölbte meine Augenbrauen. »Du darfst also spontan ans Ende der Welt ziehen und dort ein neues Leben anfangen, während es ausgerechnet bei mir falsch ist, ja?«

Scott richtete sich abrupt auf. Er wirkte, als müsse er ein wildgewordenes Tier beruhigen, wie er so die Hände hob und diesen beschwichtigen Tonfall anschlug. »Nein, auf keinen Fall. Ich will es einfach nur verstehen, das ist alles. Wann immer du uns besuchst, lässt du keinen Zweifel daran, dass dich Paradise nervt. Wie du eben treffend gesagt hast – für dich sind wir hier am Arsch der Welt. Warum um Himmels willen solltest du also den Pub kaufen? Selbst wenn du Personal einstellst, das sich darum kümmert – du wirst noch regelmäßiger herkommen müssen. Und zu guter Letzt … wieso solltest du eine solche Verbindung zu Paradise haben wollen?«

Damit hatte er so ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen.

Ich atmete tief durch. »Dir hat ein Ortswechsel gutgetan. Womöglich brauche ich den auch?« Ich hasste es, dass die Aussage wie eine Frage daherkam, aber ich konnte die Worte nicht rückgängig machen, also machte ich gute Miene zum bösen Spiel.

Scott wölbte die Augenbrauen. »Ach ja? Was ist passiert?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Was ist nicht passiert? Keine Ahnung, Scottie. Ist nicht mehr dasselbe, seit du weg bist.« Ich hielt inne – und fühlte die Worte. Fühlte sie so sehr. Die Wahrheit lautete: Ganz gleich, wie oft wir schon miteinander gestritten hatten, am Ende war mein Bruder das, was mir an Familie geblieben war. An Familie, die zählte. Unsere Eltern hatten sich auf sehr schmutzige Art und Weise getrennt, als Scott gerade Anfang zwanzig gewesen war – und ich nicht einmal volljährig. Während Scott zu jenem Zeitpunkt nicht mehr zuhause gewohnt hatte, hatte ich es noch getan und daher viel zu tiefe Einblicke in diesen schrecklichen Streit gewährt bekommen. Mehr noch als das, meine Eltern hatten mich eiskalt zwischen die Fronten gezogen. Kanonenfutter. Ich hatte den ganzen Scheiß ausbaden dürfen, bis sie endlich getrennte Wege gegangen waren – und mich zurückgelassen hatten wie einen Haufen alter Lumpen. Wen würde das nicht verletzen? Bis heute hatte ich kaum Kontakt zu ihnen. Scott hatte diese Haltung geändert, als Noah zur Welt gekommen war, hatte versucht, die Beziehung wieder aufleben zu lassen, doch selbst an ihrem Enkel hatten unsere Erzeuger kaum Interesse gezeigt. Sie steckten in ihren neuen Leben fest, mit neuen Lebensgefährten und neuen Lebenszielen, die uns nicht einschlossen. Früher hatte es mich fertig gemacht. Ich war deshalb sogar eine Weile vom Weg abgekommen, hatte eine Therapie gemacht und Gott und die Welt verflucht. Es war Scott, der immer für mich dagewesen war. Scott hatte mehr als einmal meine Scheiße ausgebügelt, meine Fehler bereinigt, mir einen sicheren Rückzugsort geboten. Auch wenn ich diesem Chaos mittlerweile entwachsen war, hatte es doch seine Spuren hinterlassen. Dass mein Bruder vergangenes Jahr seine Zelte in New York abgebrochen hatte, hatte mir mehr zu schaffen gemacht, als ich zugeben wollte. Als dann auch noch meine Mutter Kontakt zu mir aufgenommen hatte, um mich über ihre Hochzeit in Kenntnis zu setzen – und mir gleichzeitig mit ihrer typischen, schlangenartig subtilen Art zu verstehen gegeben hatte, wie wenig sie von meinem Lebenswandel hielt … nun. Ich schätze, da sind einige Sicherungen bei mir durchgebrannt. Wie schon einige Male zuvor hatte ich meine Sachen gepackt, um für eine Weile in Paradise unterzukommen. Nicht, weil ich es hier so mochte, sondern weil mein Bruder hier war. Auszeit. Familie. Menschen, die mich so nahmen, wie ich war.

Eines Abends war ich allein in den Pub gestiefelt, hatte zufällig ein Gespräch der Besitzer überhört und daraufhin einen spontanen Entschluss getroffen. Spontan war nicht unüblich für mich. Doch die Reichweite meiner Entscheidung … schon. In diesem Fall definitiv.

Scott brummte. »Wenn du Sehnsucht hast, kannst du es einfach sagen. Du musst nicht gleich eine Kneipe kaufen.«

»Sie ist solide«, wiederholte ich knapp. »Mir schweben ein paar Veränderungen vor. Darüber hinaus wurde es Zeit, ein paar Entscheidungen zu treffen. Und tada – hier bin ich.«

Scott musterte mich nachdenklich. Ich konnte überdeutlich sehen, wie es in seinem Kopf ratterte, doch ausnahmsweise hielt er seine Worte zurück.

Ich atmete tief durch. »Wie auch immer. Ob es dir nun gefällt oder nicht, der Ol’ Mans Pub geht in meinen Besitz über. Wollen wir doch mal sehen, ob ich aus dem Altherrending etwas Zeitgemäßes machen kann …«

»Nimm dich in Acht«, warf Scott ein. Ein kleines Grinsen umspielte seine Mundwinkel. »Die Anwohner von Paradise sind nicht unbedingt offen, was Veränderungen angeht. Du hast es doch selbst gesagt, der Pub läuft. Vielleicht solltest du es einfach dabei belassen.«

Ich erwiderte sein Grinsen. »Oh, du kennst mich, Bruder …«

Scott seufzte auf. »Deshalb sage ich es dir ja.« Er schüttelte den Kopf. »Nun, du wirst es sehen. Herzlichen Glückwunsch zum Kneipenkauf. Wie geht es nun weiter?«

Ich atmete tief durch, ehe ich die nächste Bombe platzen ließ. Eine, von der ich selbst noch nicht wusste, wie ich sie finden sollte, die mir jedoch zwangsläufig vorkam. Als würde ich einem Plan folgen, der mir vorbestimmt worden war, ob ich es wollte oder nicht. »Jetzt … werde ich mir wohl eine Bleibe suchen müssen.«

Darauf hatte Scott erst recht keine Antwort.

Wenig verwunderlich, um ehrlich zu sein.

* * *

An diesem Abend schlenderte ich mal wieder zum Pub. Ich hatte gehofft, dass Scott mich begleiten würde, doch die Abendstunden mit Julia waren ihm nach wie vor heilig. Vielleicht wollte er auch nur nicht vor Augen geführt bekommen, was ich jüngst getan hatte. Julia war wesentlich aufgeschlossener gewesen, als Scott ihr von meiner Errungenschaft erzählt hatte, auch wenn für einen kurzen Augenblick so etwas wie Bedauern in ihren Augen aufgeblitzt war.

Wieso auch immer.

Ich hatte die beiden gebeten, vorläufig nicht darüber zu sprechen. Erst einmal musste ich selbst realisieren, was ich da getan hatte. Ich brauchte keinen Kleinstadt-Tratsch. Zum Glück konnte ich ihnen in dieser Hinsicht vertrauen.

Seufzend blieb ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen, um die Fassade des Pubs auf mich wirken zu lassen. Alles in allem machte er einen etwas heruntergekommenen Eindruck auf mich. Ein neonfarbenes Leuchtschild verkündete den Namen; dieser war gleichzeitig auch noch in abgeblätterten Lettern auf die Zarge des Eingangs gepinselt worden. Die Fassade zierte ein schmutziges Orangebraun und würde einen Anstrich dringend benötigen; etwas, das ich als Erstes angehen würde, sobald die Kneipe offiziell mir gehörte.

Ähnlich schäbig war der Laden auch von innen, wenn auch auf saubere Art und Weise. Nicht aufgrund von Schludrigkeit, sondern vielmehr, weil er bereits in langjähriger Nutzung war und einer Renovierung dringend bedurfte. Wie ich Scott gegenüber erwähnt hatte, schwebten mir bereits einige Ideen vor, wie man dem Pub zu einem jüngeren Selbst verhelfen konnte. Ich wollte einige Kostenvoranschläge einholen und mit einem Freund von früher sprechen, der mittlerweile zu den angesehensten Architekten Manhattans gehörte. Vielleicht konnte ich ihm einen Trip nach Vermont schmackhaft machen, um mir seine persönliche Einschätzung einzuholen.

Vielleicht sollte ich ihn aber auch lieber nicht fragen. Wahrscheinlich würde er mir mit demselben Unverständnis begegnen wie Scott.

Ich schüttelte den Kopf, bohrte die Hände tief in die Hosentaschen und überquerte die breite Straße, die um diese Uhrzeit nur noch selten frequentiert wurde. Eine verdammte Geisterstadt im Vergleich zum pulsierenden New York, wo ich mein bisheriges Leben verbracht hatte. Nicht einmal jede Straßenlaterne leuchtete, was der Umgebung zusätzlich einen surrealen Eindruck verlieh.

Die halb verglaste Tür, deren Scheiben bereits blind waren, schwang auf, ehe ich sie ergreifen konnte. Überrascht hielt ich inne – und sah mich einer kleinen Gruppe Frauen gegenüber. Sie verstummten abrupt, als sie mich erblickten. Eine von ihnen, eine hochgewachsene Blondine, musterte mich schamlos von oben bis unten, die Lippen zu einem lasziven Lächeln gekrümmt, die vollen Lippen dunkelrot und glänzend. »Hallo, Fremder«, hauchte sie mir zu – so aufgesetzt rauchig, dass es beinahe lächerlich klang.

»Komm schon, Sheila«, ertönte eine weitere Stimme, und im nächsten Moment schob das Grüppchen sich schon an mir vorbei, die Blondine offenkundig unfreiwillig.

Ich blinzelte; unsicher, ob mich die Begegnung amüsieren oder irritieren sollte.

Genau so stellte ich mir eine Provinztusse vor. Aufgesetzt, künstlich, von sich selbst überzeugt – und drüber. Viel zu weit drüber. Ob sie mit dieser Masche bei Männern landete? Bei mir jedenfalls nicht, so viel stand fest.

Befremdet betrat ich die Kneipe. Wie üblich war die Luft drinnen etwas stickig – hier würde eine vernünftige Lüftungsanlage in Verbindung mit einem Klimagerät wahre Wunder wirken –, die Musik deutlich zu hören, ebenso wie das laute Klacken von Billard-Kugeln, die kraftvoll gegeneinanderstießen. Für einen Montagabend war die Bar überraschend gut gefüllt. Ich ließ meinen Blick schweifen – und spürte wieder dieses Kribbeln, das mich erfasst hatte, als ich beschloss, diese Bar zu kaufen. Der Grund, wieso ich es überhaupt getan hatte. Scott handelte stets mit durchdachtem Kalkül – zumindest, was seinen Job betraf. Ich dagegen war immer schon eher der Typ Bauchgefühl gewesen. Bislang hatte mir das keine Probleme bereitet, und ich hoffte, dass es dabei bleiben würde.

Bis heute war ich nicht vollständig davon überzeugt, dass die Idee langfristig war. Ich würde es als Projekt betrachten. Etwas für mein Portfolio. Die Vorstellung, diesen heruntergekommenen Laden zu einem Juwel zu schleifen und anschließend gewinnbringend zu verkaufen, war in jedem Fall verlockend – und würde mich eine Weile beschäftigen.

»So wird es geschehen«, murmelte ich mir zu, unsicher, ob ich mir gerade lediglich Mut zusprechen oder mir etwas vormachen wollte.

Langsam durchquerte ich den Raum Richtung Theke. Es gab einige großzügige Sitznischen, aber auch viele Stehtische, um die in einem unglaublichen Chaos Hocker in allen Formen und Farben gruppiert waren. Sämtliche Wände waren mit Bildern, Metallschilder und verblichenen Postern vollgekleistert, was die Unruhe des Interieurs zwar verstärkte, aber definitiv für Atmosphäre sorgte.

Zumindest, wenn man auf diesen Straßen-Kneipen-Stil stand.

Provinziell, schoss es mir durch den Kopf. Dieser Pub wirkte definitiv provinziell.

Ich suchte die Theke ab – und Bingo. Da war die Frau, die mir mehr oder weniger untergejubelt worden war. Nica. Die Tochter der Noch-Besitzer und die einzige relevante Bedingung, die sie gestellt hatten. Ich würde sie mindestens ein Jahr beschäftigen müssen. Zum Glück kannte ich sie bereits ein wenig und hatte ein paar Mal gesehen, wie sie arbeitete. Sie schien gut zu sein. Sonst hätte ich mir wirklich in den Arsch gebissen.

Als ich nun auf einen der Barhocker glitt, ließ ich sie nicht aus den Augen. Gerade spülte sie einige Gläser und wirkte abwesend. Das Lächeln, das ihre Lippen sonst immer umspielt hatte, war verschwunden, stattdessen sah sie nachdenklich aus. Das tat ihrer Attraktivität keinerlei Abbruch, war jedoch schade. Wir hatten uns bereits ein paar Mal unterhalten, und jedes Mal hatte ich das Bedürfnis verspürt, ihr dieses hübsche Lächeln zu entlocken. Auch jetzt wollte ich, dass der nachdenkliche Ausdruck verschwand, dass sie mich anstrahlte – wollte mir einbilden, dass ich der Einzige war, der diese Reaktion bei ihr hervorrief.

Ob sie bereits wusste, dass ihre Eltern verkauft hatten?

Womöglich.

Unentschlossen, ob ich mich zu erkennen geben sollte oder nicht, wartete ich, bis sie meine Anwesenheit bemerkte – was noch eine Weile dauerte. Erst, als sie einen Schwung Gläser schnappte, um sie in das Regal hinter sich zu stellen, nahm sie mich wahr – und augenblicklich verwandelte sich ihre Miene von nachdenklich-brütend zu strahlend-locker. Na also.

100 Mäuse, dass sie nicht wusste, dass sie ihrem zukünftigen Boss gegenübersaß.

»Oh, hi. Gar nicht bemerkt, dass du da bist. Ich hoffe, du wartest noch nicht allzu lange?«

Ihre flapsige Art hatte mir bereits gefallen, als ich das erste Mal hier gewesen war und noch keinerlei Ambitionen gehabt hatte, die Kneipe zu kaufen. Auch jetzt musste ich grinsen. »Nein, alles gut. Ich kann ja sehen, dass du schwer beschäftigt bist.«

Das quittierte sie mit einem schuldbewussten Grinsen.

»Ein Bier bitte«, sagte ich lächelnd. »Vom Fass.«

»Kommt sofort.«

Mit dem für sie typischen Elan wirbelte sie herum, um meiner Bestellung nachzukommen. Machtlos meinen Gewohnheiten gegenüber ließ ich meinen Blick über ihre Rückansicht schweifen. Sie trug knackig eng sitzende, dunkle Jeans, die ihren Hintern perfekt betonten, und darüber ein rotes Top, dessen Saum so gerade eben bis zum Bund reichte. Schon früher war mir ihre schlanke, durchtrainierte Figur aufgefallen, und ich fragte mich unwillkürlich, wie es sich anfühlen würde, ihre Taille zu umfassen. Unter anderen Umständen hätte ich es vielleicht darauf ankommen lassen. Doch nun, da ich wusste, dass wir mindestens ein Jahr lang miteinander klarkommen mussten, war diese Idee vom Tisch. Frauen schafften es in den seltensten Fällen, objektiv zu bleiben. Insbesondere, wenn es um unverbindliche Affären ging. Komplikationen dieser Art brauchte ich nicht. Nicht, ehe die Kneipe überhaupt in meinen Besitz übergegangen war.