Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Un aventurier surgi d’une jungle d’Amérique latine. Un jeune poète famélique du pavé parisien. Seul point commun entre ces deux hommes que tout oppose : leur désir d’être des écrivains.

De cette improbable rencontre va naître une incroyable odyssée autour du monde : Maghreb, Sahara, Mali, Côte-d’Ivoire, Caraïbes, Birmanie, Australie, archipel indonésien…

Une ascension vers les sommets du succès littéraire pour Cizia Zykë, avec Oro, Sahara, Parodie, Paranoïa, Buffet Campagnard…

L’accomplissement d’une vie de liberté pour

Thierry Poncet qui signe là un récit trépidant et truculent, dur et drôle, invraisemblable et vrai : inlâchable.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 589

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

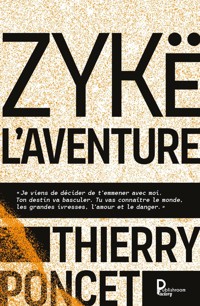

Couverture

ZYKËL’AVENTURE

D’APRÈS UNE FOLLE HISTOIRE VRAIE

Retrouvez Thierry Poncet sur :

http://www.thierryponcet.net

http://blog.thierryponcet.net

Page de titre

Thierry Poncet

ZYKËL’AVENTURE

Avertissement

Ce récit est tiré de faits réels. Il s’inspire des souvenirs de l’auteur, Thierry Poncet. Par souci de confidentialité et d’anonymat, certaines informations ont toutefois été modifiées.

Ce roman est paru pour la première fois en 2017aux éditions Taurnada.

Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5, 2e et 3e a, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple ou d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

© 2024, Thierry PoncetISBN : 978-2-38625-315-7

Préface

2010. Bordeaux. Le quartier avait changé.

Les flics du nouveau maire et ses camions de l’aube à flotte pulsée avaient nettoyé la place de ses alcooliques violents et de ses putes espagnoles.

Les filles de peine avaient été repoussées derrière la gare, de l’autre côté du pont de ferraille. Elles étaient bulgares, désormais, poudrées à blanc, surveillées par des barbares de l’Est en 4 x 4. Quant aux clodos, nul ne savait ce qu’ils étaient devenus.

On s’était serré la main, Zykë et moi.

Maintes fois, on s’était séparés au même endroit.

Marrant, ces virées aux bouts des mondes, dans les opiums et les lumières des suds, qui s’achevaient invariablement là, sur le parvis de cette gare française.

Il s’engouffrait dans le PMU d’en face, moi je prenais place dans la queue devant l’un des guichets avec l’impression de sauter d’un film en cinémascope dans une télé noir et blanc.

La première de ces séparations, celle qui suivit la vente, à vil prix et la mort en notre âme, de notre fidèle Rolls Royce Silver Cloud, je la raconte à la fin de cet ouvrage.

Aujourd’hui, c’était la dernière. On ne se verrait plus. Je le sentais et ça me faisait pleurer. Il le savait et n’en montrait rien.

Il était malade. Une tenace malaria rapportée de Guyane lui attaquait les reins, déjà pourris par une vie d’excès. Ces mêmes reins qui avaient failli avoir sa peau vers 1976, quand il sillonnait le Sahara en refusant de boire de l’eau.

Parce que boire dans le désert, c’était un truc de faibles…

Les mois suivants, on se téléphona beaucoup.

Il partit en Turquie vivre un temps avec sa fille, Sarah.

Un millionnaire d’Istanbul qui voulait se lancer dans le cinéma lui commanda un scénario, un film historique sur la vie d’un pirate barbaresque du XVe siècle.

Charlie fit semblant de s’y intéresser, empocha quelques billets, puis envoya le gars se faire voir.

– Mais enfin, Zykë…

– Ta gueule. Ciao.

Au printemps suivant, on écrivit un dernier livre, Oro & Co.

On travaillait au téléphone, chaque matin. Je lui envoyais les pages rédigées le soir, par e-mail.

L’aventure commencée vingt-cinq ans plus tôt avec une machine à écrire portative, des ciseaux et du Tippex s’achevait dans les forfaits illimités, le traitement de texte et les nouvelles technologies.

Le 26 septembre, on discuta pendant deux heures.

Se raconta des souvenirs d’aventure qu’on s’était racontés cent fois.

Echangea des blagues de cul qu’on s’était racontées mille fois.

Je lui lus les premiers passages du livre sur ma vie avec lui que je m’étais mis à écrire, celui-là même que vous tenez entre vos mains. Ils le firent rigoler. Il me conseilla de continuer.

– N’abandonne jamais, fils.

– T’en fais pas…

On se dit encore… Que se dit-on alors ?…

Qu’on allait écrire d’autres bouquins. Qu’on allait faire du cinéma. Que même, peut-être, tiens, on monterait un opéra !

Il me parla de ses fils, Chris et Gary. De combien ils lui manquaient.

De sa vie avec Laure, sa compagne.

Il me dit qu’il était heureux.

– « Je kiffe chaque instant. »

C’est ça qu’il me dit.

Ouais. En dernier, c’est ça qu’il me dit.

Le lendemain, revenant de la rivière, je trouvai un message sur mon répondeur.

– « Bonjour. J’espère que je suis bien chez Thierry Poncet. Si c’est chez lui, qu’il me rappelle, c’est… Enfin, c’est assez… Enfin, c’est grave, quoi… »

Patricio.

Un neveu de Charlie qui nous avait accompagnés, des années plus tôt, dans un périple mémorable en Asie-Pacifique.

Il avait laissé un numéro que je composai d’un doigt tremblant.

Parce que je savais, hein… Oh oui, je savais…

« – Patricio ? C’est Thierry.

– Thierry ? Thierry Poncet ?

– Oui. Qu’est-ce qui se passe ?

– Thierry, je suis désolé. Zykë est mort… »

Je raccrochai, le cœur en larmes, l’âme en rage.

Un homme qui, au cours d’une vie modèle d’aventurier, avait défié d’innombrables polices, avait déclaré la guerre à des bandits, s’était gavé de tous les excès possibles, s’était lancé au travers de tous les déserts et de toutes les jungles de cette planète, avait fini par crever de son obstination à écrire des livres !

Et du mépris que, toujours, lui témoignèrent ses éditeurs.

Un auteur surgi de nulle part, qui vendait du bouquin par palettes entières, qui fascinait des dizaines de milliers de lecteurs…

Ils auraient pu, ces petits marquis de bureau, en même temps qu’ils empochaient leurs fabuleux bénéfices, sinon applaudir Zykë à tour de bras, au moins se fendre d’un petit merci.

Mais non.

Ils le toisèrent. Froncèrent le nez. Firent la fine bouche.

« Ah oui, bien sûr, Cizia Zykë, évidemment, mais enfin, hein, si ça plait ! »

Sans omettre d’empocher le pognon, parce que bon…

L’histoire de Zykë et de l’édition, c’est celle d’un malentendu.

Triple, le quiproquo.

Uno. Dos. Tres.

Trois âneries en une.

Malentendu premier : la brute.

Quand, à l’été 1985, Oro devint un best-seller – un « bouquin de l’été », comme on disait à l’époque – les dirigeants de la maison Hachette considérèrent qu’ils avaient en face d’eux un lourdaud sorti des forêts tropicales qui avait eu le bol de tomber sur la formule magique.

Un imbécile qui aurait glissé la pièce dans la bonne fente au bon moment et obtenu le jackpot.

En réalité, ils avaient affaire à un homme exceptionnellement intelligent qui avait tout compris de la mécanique du succès éditorial et en avait assemblé les rouages à son profit.

Mais cette vérité là, elle leur était inconcevable.

Et il ne fallut pas compter sur Zykë pour les détromper.

Ils voulaient de la brute, ils en eurent !

Et que je te refuse les chèques en grognant : « j’veux du cash ! »…

Et que je te souffle la fumée au visage, avant d’écraser du talon de ma botte mon clope sur le tapis persan…

Et que je te mets la main à la croupe des assistantes – qui d’ailleurs ne s’en offusquaient guère…

Et s’il n’éternua pas sa glaire dans les rideaux, ce n’est ni par respect ni par timidité, mais tout simplement parce que, au cours d’aucun rendez-vous il n’éprouva jamais le besoin de se moucher.

Malentendu deuxième : l’argent.

Zykë l’aura assez répété, à longueur de page : il se torchait du fric.

Le pognon engrangé était systématiquement dilapidé en plaisirs, casinos et champs de courses, suites de palaces, drogues en quantité et femmes vénales.

Je le sais bien, moi, avec ma dégaine de clochard punk, qui trimballait en rouleaux plusieurs briques dans chacune des poches de mes falzars troués !

Aucun des éditeurs successifs n’y crut jamais.

Fallait-il qu’ils soient cupides en leur âme pour être incapables de concevoir le désintéressement d’un homme…

Quand Oro cassait la baraque, ils voulaient Oro 2, Oro 3…

Et Oro le retour, pendant qu’on y était, histoire de bien remplir le tiroir-caisse sans prendre de risques.

Quand les romans d’aventure, à leur surprise, trouvèrent leur public, ils voulurent d’autres romans d’aventure. Beaucoup. Plein. À foison.

Quand Buffet Campagnard, conte cruel, fit un carton, ils suggérèrent que nous écrivissions d’autres contes cruels. Plein. À foison.

« Vous comprenez, mon cher Cizia, commercialement parlant… »

Zykë se foutait du commerce.

Seul le challenge l’intéressait.

Relancer les dés. Retenter. Ne pas roupiller sur le succès passé. Inventer une autre forme. Et une autre encore.

Explorer.

« Là, mon cher Cizia, je crains que vous ne preniez un risque commercial !

– J’aime prendre des risques.

– Ah… Oui… Mais, euh… Bon… Tout de même… »

Et un autre mégot écrasé sur le tapis, un !

Malentendu troisième : l’Écrivain.

Cizia Zykë était écrivain comme il avait été hors-la-loi, contrebandier ou chercheur d’or : à fond.

Complètement.

Y consacrant sans aucune retenue toute son intelligence, son énergie et son courage.

À quel point entretenait-il une haute idée de la fonction d’écrivain !

Combien il en respectait sa noblesse, son utilité au monde, sa place éminente dans l’histoire de l’humanité !

Il racontait souvent : « La première fois que je suis entré chez Hachette, j’ai caressé les pierres du porche, tant j’étais persuadé que j’allais rencontrer des grands esprits, des humanistes, des lumières, des Victor Hugo, des Balzac…

Il ricanait alors, d’un aboiement sec de diable amer, et ajoutait :

– Il m’a fallu environ dix minutes pour déchanter. Bordel, quelle petitesse !… »

Le lecteur comprendra aisément qu’à toujours flamber nos gains à larges poignées, on se retrouva de plus en plus souvent à la dèche.

Au cours d’une de ces périodes de misère, découragé par un triste brouet de self-service, je râlai :

« Putain, toi qui as été un grand escroc, un exceptionnel bouffeur de tête, pourquoi tu ne montes pas une arnaque rapide pour nous sortir de la merde ?

Il m’avait gratifié d’un de ces regards qui rendaient minuscules les autres hommes.

– Je suis l’Écrivain. Et l’Écrivain n’a pas le droit de tricher. Ou alors, tout est perdu. »

Inutile, je pense, de préciser que, dans ce monde de l’édition peuplé de grippes-sous exploiteurs, où on ne nous appelle « auteurs » que pour mieux, semble-t-il, exprimer la bassesse de notre statut, cette aristocratique conception du métier resta incomprise.

Jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Ce fut un triste hiver.

Je passai beaucoup de temps dans les forêts qui enserrent mon logis.

Parti à l’aube givrée, je m’en retournai au crépuscule de fin d’après-midi, dans le silence cotonneux des froideurs franc-comtoises, troublé seulement par des cris de corbeaux, les plaintes d’un chien fou de solitude en son lointain chenil.

Je sillonnais les vastes bois de Rurey et d’Epeugney. Surprenais parfois un chevreuil ou une mère sanglier, des faisans négligés par les fusils. Quand me parvenaient les éclats de voix des chasseurs, je fuyais, gagnant des combes perdues derrière leurs barrières de troncs moussus.

Je tendais mon hamac de soldat, me sifflai des rasades d’alcool à la flasque et restais là, allongé sous des treilles de branches nues, grelottant, les yeux piqués de gel, tandis que repassaient en un film ininterrompu les mille images de mes aventures.

Le carnaval des misères de l’Afrique, l’ennui brutal des terres d’Islam, la fièvre speedée d’Extrême-orient, les lourdeurs et les mystères de l’Australie, la joie morbide des Amériques latines…

Puis, un beau jour, comme dans les contes, le printemps revint. La glace libéra les ruisseaux, les bougeons pointèrent, les nivéoles percèrent, les zoziaux se remirent à chanter.

Je relus les trente et quelques pages écrites l’été précédent, que Zykë avait approuvées.

Comme je les trouvai valables, je rallumai l’ordinateur qui sommeillait depuis des mois sous sa couverture de poussière.

Tapai :

A mon ami Cizia Zykë

Un noble géant

Epouvantable et merveilleux

Egaré dans un siècle

Qu’il ne pouvait aimer

« Poil au zobé ! »

Aurait-il ajouté…

Rigolai un coup.

Serpilliai d’un doigt une larmichette.

Murmurai :

« Alors, m’sieu Poncet, si on travaillait un petit peu… »

Et je me remis à écrire.

Les Forges de Chenecey-Buillon,septembre 2023

À la mémoire de mon ami Charlie l’Aventurier, alias « Cizia Zykë », noble géant, homme épouvantable et merveilleux, égaré en une ère fade qu’il ne pouvait aimer.« Poil au zobé ! », aurait-il ajouté.

Prologue

Paris, septembre.

Je rencontre l’aventurier de la mine d’or au fond d’un PMU de la rue du Faubourg-Saint-Martin.

Blouson de cuir.

Gueule bronzée.

Cheveux ras noirs.

Moustaches.

Cou de buffle.

Une énorme pépite d’or brut en pendentif sur la poitrine. D’autres pépites en bracelet à son poignet gauche. En dessous, tatouée, une feuille de ganja.

Sauvage. Auréolé de menace.

Puissant capitaine pirate en son cul de taverne.

Il est en train de parier sur les courses.

La table est couverte de journaux de pronostics froissés et de tasses de café vides aux soucoupes emplies de mégots.

– Tu dois être Thierry ?

– Oui, monsieur.

– Appelle-moi Zykë…

*

Tenu éveillé par la faim dans ma chambre sous les toits, j’ai passé la nuit à bosser sur une nouvelle.

L’écriture, y a rien qui m’décolle plus.

Ni vin. Ni alcool. Pas même le cul.

D’écrire le plaisir me happe entier, oublieux de misère, oublieux de peur, à l’instant où je me courbe sur la table à repasser qui me sert de bureau.

M’enchante le labeur de triturer cette matière de mots grumeleuse et pourtant hérissée d’aspérités.

D’en encastrer libre, libre, libre, librement libre, les sons et les sens.

De les ajuster, cailloux et tenons, tommettes et mettons.

D’en tirer tour à tour la force d’une sentence, la brutalité d’un cri, la danse d’une harangue puis, d’un entrechat virgule, la flui – dité d’une ritournelle…

J’aime le temps d’écrire.

Le silence studieux qui s’épaissit alors aux confins de ma perception.

Le cercle de lumière jaunâtre chu de l’ampoule nue.

L’infime chuchotis du papier obstinément griffé…

J’aime jusqu’à la rougeoyante ankylose qui s’insinue, méchante chignole, le long de mes doigts pendant trop d’heures à la plume enchaînés.

J’ai travaillé au stylo, un gros Sheaffer bien fait à ma pogne, au dos de listings d’ordinateur pliés en accordéon, rayés de bandes grises, que j’ai récupérés dans une poubelle.

J’attends toujours un moment plus propice dans la journée pour taper les textes au propre. Les murs sont minces dans les septièmes sans ascenseur et le cliquetis gueulard de ma vieille Nogamatic, cadeau d’un lointain Noël, dérangerait le sommeil des autres mansardeux.

Ce matin, il faisait beau.

Un soleil automnal sympa enchantait la Contrescarpe. Les commis de commerce entassaient des denrées aux étals des boutiques à bourgeois. Trois touristes blonds beurrés de la nuit s’échangeaient une bouteille, assis sur le trottoir.

J’avais envie d’un café et d’une clope mais je savais le contenu de mes poches. Ce serait l’un ou l’autre, pas les deux.

J’ai choisi cigarettes. Des Gauloises, que j’ai achetées au Verre à Pied, le tabac du bas de la rue Mouffetard. Des « Disque Bleu », pour l’élégance du paquet.

Question caoua, j’avais mon plan.

À Saint-Médard, le bouquiniste remplissait ses bacs. D’un œil expert, j’ai repéré un San-Antonio à la couverture dessinée par Gourdon et l’ai volé quand le type est rentré dans son échoppe. Puis, tétant ma Goldo avec délices, je suis monté vers la place d’Italie et l’atelier de ma copine Lola l’Anglaise.

Lola avait les cheveux roux carotte, la peau de lait et les yeux turquoise.

Elle était belle, talentueuse, défoncée la plupart du temps et généreuse envers les poètes de soupente.

Escarpins douloureux jetés devant la porte, chemisier d’hôtesse bleu pâle ouvert à l’arraché, elle était occupée à trier une poignée de ganja sur un Rock & Folk.

– Hello Thierry tu viens boire un café tu veux pas le faire j’en veux aussi fuck je suis crevée j’ai de l’herbe je suis passé chez Momo merde il fait chier y a encore plein de graines tiens donne-moi une bière plutôt y va falloir que je dorme fuck je rebosse ce soir…

Lola peignait sur des cartons d’emballage et des planches de contreplaqué des fresques immenses où s’agitait une foule de petits personnages en train de tchatcher, se bagarrer, se vendre des trucs, baiser, boire et se shooter.

Bruegel au temps du cartoon, avec une dose féroce d’amphétamines.

Elle se suicidera par overdose, séropositive, à New York, dans quatre ans. Pour l’heure, elle tentait de s’imposer à Paris et se faisait pas mal de fric comme réceptionniste de nuit dans un petit palace à richards du côté du Luxembourg.

Elle me dit :

– Y a un mec génial qu’a débarqué à l’hôtel il arrête pas de voyager il avait une mine d’or en Amérique centrale il a écrit un bouquin il veut en écrire un autre il cherche un secrétaire je lui ai parlé de toi il faut que tu lui téléphones tu reveux du café et puis fuck viens on l’appelle tout de suite…

*

L’aventurier pose son Paris-Turf, allume un cigarillo.

– La petite rouquine de l’hôtel dit que tu veux devenir écrivain ?

– Je SUIS écrivain !

Il m’examine.

Un regard extraordinaire. L’œil droit rigole. Il y a de l’ironie dedans. De la ruse. De la malice.

Le gauche observe le monde sans aucune indulgence.

Scrutateur. Logique. Froid comme la mort.

Je lui tends le manuscrit d’une de mes nouvelles.

Il lit les premières lignes, feuillette, parcourt encore quelques paragraphes au hasard et déclare :

– C’est toi.

Comme ça.

Deux syllabes.

Qu’il lâche comme il cracherait deux écorces de graines de tournesol, avant de se replonger dans ses pronostics…

Il aurait pu dire :

« Je viens de décider de t’emmener avec moi, aussi ton destin va-t-il basculer dans les minutes qui suivent, tu vas connaître le monde entier, les grandes ivresses, le sexe, l’amour et le danger, et tu vas devenir écrivain d’une manière que tu n’aurais jamais imaginé. »

Mais non.

Juste : « C’est toi. »

HASCHICH

Embarquement immédiat

Le lendemain matin me trouve éberlué et ravagé par une deuxième nuit blanche dans une banlieue pouilleuse du sud de Barcelone.

Je poireaute dans un café. Une belle fille moustachue aux gros seins m’a servi un pichet de vin noir. Quatre vieux types jouent aux cartes, s’engueulant de rugueuse langue catalane à chaque levée. Il y a la mer au bout de la rue de ciment crevé.

Zykë a pris une chambre d’hôtel dans le coin pour roupiller quelques heures. Flaco, son comparse, est parti à la recherche de hasch.

C’est la première fois depuis vingt-quatre heures que j’ai le loisir de considérer ce qui m’arrive.

*

Mon nouveau patron est un aventurier.

Un vrai, un comme-dans-les-films mais en vrai, qui passe sa vie à sillonner le globe en quête d’actions grandioses, d’emmerdes invraisemblables et d’émotions fortes.

Comme il l’a raconté à Lola l’Anglaise, Zykë a écrit l’été dernier le récit sur cinq cents pages de sa découverte d’une mine d’or en Amérique centrale. Le livre, intitulé Oro, vient d’être signé à Paris par Hachette Littérature. Il est prévu qu’il soit publié en mai prochain, dans huit mois.

– Mais je n’ai pas l’intention de rester assis sur mon cul en attendant, m’a-t-il expliqué. Je veux écrire immédiatement un deuxième bouquin sur mon aventure de contrebande à travers le désert africain, dans les années soixante-quinze. Il s’appellera Sahara. Qu’est-ce que tu en penses ?

– Oh !… Euh… C’est bien !… Oui, euh, c’est très très bien, monsieur !

– Appelle-moi Zykë… Je pense l’écrire au Maroc. C’est tranquille, pas trop loin et on aura un petit parfum d’Afrique pour nous mettre dans l’ambiance, ça te tente ?

– On part quand ?

J’ai eu droit à un sourire. Une sorte de. Une brève éclaircie de crocs.

– Bonne réponse, m’sieu Poncet…

En début d’après-midi, ayant gagné un gros paquet de fric aux courses, Zykë m’a donné une liasse en guise de prime d’engagement et en a confié une autre à Flaco, qui nous avait rejoints, lui donnant pour mission de nous trouver une voiture.

J’ai acheté une machine à écrire portative neuve, une Olympia, modèle Traveller, plus cinq rames de papier, une caissette de fioles de Tipp-Ex, un cutter et de la colle.

Sans oublier deux paires de jeans pour remplacer mes falzars, tous troués aux fesses.

Et une petite cantine de métal, pour fourrer tout ça dedans.

Pendant ce temps, Flaco avait dégoté dans une casse de banlieue une vieille Mercedes noire trouée de rouille, sans essuie-glaces, borgne d’un phare, aux pneus très lisses, que Zykë a déclarée parfaite.

Et on est partis.

*

Le café s’emplit d’hommes qui parlent fort aux dégaines d’ouvriers et l’air s’est alourdi de senteurs de friture et de poivrons quand Flaco revient, de sa démarche d’échassier, un grand sourire de contentement de soi à la gueule.

C’est un Français de vingt-cinq ans, un grand machin aux mauvaises manières hautaines qui doit son surnom à son quasi-rachitisme (El Flaco : Le Maigre, en espagnol). Il a rencontré Zykë en Amérique centrale il y a trois ans et vit depuis accroché à ses basques, à la fois copain, larbin, chauffeur, coursier…

Sa dégaine est une imitation évidente, presque risible, de celle de Zykë. Blouson de cuir, jean, santiags lézard… On dirait un héron déguisé en cowboy.

Il exhibe une grosse barrette de shit et se rengorge :

– Le boss sait que je trouve toujours de la bonne came !

Nous ayant rejoints, relax, rasé de près et parfumé, Zykë le rembarre :

– Arrête tes vantardises, Vieux. Y a pas d’exploit à trouver du hasch à Barcelone…

*

De nouveau, on roule toute la nuit.

Pour éviter d’attirer l’attention sur la ruine qu’est notre Mercedes, dont l’unique phare commence lui aussi à donner des signes de faiblesse, Zykë décide de renoncer aux grands axes, leur préférant les petites routes qui sinuent au travers des sierras.

Vers deux heures, alors qu’on est tous les trois las de cette lente maraude à la presque aveugle qui nous traîne de virage en virage, on découvre à la sortie d’un bourg assoupi une enseigne de néon rose qui proclame à la nuit : « CANTINA – Bebidas y Comidas » (Café-resto – À boire et à manger).

Zykë pousse un grondement satisfait et, écrasant le joint qu’il venait d’allumer dans le cendrier plein, commande à Flaco, au volant :

– Arrête-toi, on va se relaxer un petit peu…

On s’engage dans l’espèce de boyau entre deux rochers qui mène au havre promis. Débouchant sur le parking, on se retrouve devant deux gros fourgons gris dont descendent deux troupeaux jumeaux de types en vert, coiffés de drôles de petits chapeaux de toréadors.

Des policiers de la Guardia Civil.

Flaco pile en catastrophe, commence d’enclencher la marche arrière. Zykë lui abat la pogne sur l’épaule.

– Trop tard, ils nous ont vus. Faut y aller.

Flaco obtempère, va se garer le plus loin possible des deux bus.

On descend. Zykë est relax, Flaco et moi beaucoup moins. Il nous jette un coup d’œil et nous lance, sourire en coin :

– Tachez d’avoir l’air innocent…

Innocents !

Je m’en étrangle, alors qu’on se dirige vers le bar.

Quel tableau !

Trois types descendus d’une voiture pourrie, dont :

Un, Zykë, colosse bardé d’or à la gueule de conquérant mongol.

Deux, Flaco, chacal de western famélique en cuir et bottes.

Trois, moi-même, punk des villes complètement défoncé par les joints qu’on fume à la chaîne depuis Barcelone.

Il y aurait écrit « hors-la-loi » sur nos fronts, on ne serait pas plus suspects.

Un vrai rêve de flic en mal d’avancement !

Nous voilà au comptoir.

On bouffe des tapas arrosées de rhum sous les regards suspicieux de ces messieurs les poulardins, au nombre d’une bonne cinquantaine.

Zykë gagne la rangée de machines à sous qui occupe le fond de la salle. Il se plante devant l’une d’elles, tend le bras, lâche une pièce dans la fente.

Les rouleaux s’immobilisent.

Trois prunes.

Jackpot.

L’appareil lâche son gros lot de pièces. Clac, clac, clac, clac !…

Dans la salle, les conversations baissent d’un ton. Les regards des Guardia Civil se tournent vers les machines pour voir la tête du veinard. Zykë prend une pièce dans le bac et rejoue. Les rouleaux s’arrêtent sur trois grappes de cerises.

Jackpot !

Il rejoue. Jackpot de nouveau. Clac, clac, clac, clac…

Maintenant, des exclamations admiratives s’élèvent de tous les coins de l’assistance.

– Ay, hombre !…

– Roder, que suerte !… (Putain, quelle chance !…)

– La conchaaaa de su maaaadre !… (La chaaaatte de sa mèèèère !…)

Et de nouveau clac, clac, clac, clac… Jackpot encore.

Six fois de suite.

Les deux derniers coups, Zykë les joue devant un cercle serré de spectateurs enthousiastes.

– Que bueno, Señor, que bueeeeeeeno !…

– Una ves mas, no lo creo !… (Une autre fois, j’y crois pas !…)

– El Diablo !…

Zykë laisse en pourboire une montagne de petites pièces sur le comptoir et on repart à bord de notre Mercedes borgne sous les acclamations des forces publiques.

Affalé sur la banquette arrière, rigolard et soulagé, je me dis que, décidément, j’ai bien fait de venir !

La putain du port

Elle merdoie, la Mercedes.

Moribonde, la mémère.

« Mercedes, ma vieille Mama Courage ! » comme la câline Zykë, du coulis dans la voix.

Au fil de notre progression plein sud, cette grande malade n’en finit pas de nous révéler des nouvelles plaies.

Les vitres des portières ne peuvent s’abaisser qu’à moitié, ou bien s’affalent d’un coup, ne se laissant remonter qu’à force. À l’arrière, à droite, la manivelle m’est carrément restée dans les mains.

Les essuie-glaces sont dépourvus de caoutchouc, lesquels ne leur serviraient à rien, obstinément inertes qu’ils sont au bas du parebrise.

Le klaxon, muet neuf fois, consent à la dixième une sorte d’éternuement de canard qui nous plie de rire à chaque coup.

Le bas de caisse est une dentelle de rouille. À mes pieds, je peux voir le macadam défiler et le siège passager, à l’avant, le plus souvent occupé par Zykë, s’affaisse de plus en plus dangereusement sous son poids.

Pour couronner le tout, le pot d’échappement flatule un boucan d’aéroplane…

À chaque découverte, Flaco, qui se flattait d’avoir négocié l’achat de cette tôle en maître marchandeur, éclate en injures. Invariablement, Zykë, lui intime de la fermer.

– N’insulte pas Mercedes !

Il flatte du plat de la main le tableau de bord de la bête, ajoutant :

– Tu ne sais pas parler aux machines, Flaco. Moi, j’ai fait descendre des dizaines de bagnoles encore plus pourries jusqu’en Afrique. Je les connais bien. Il faut les poupouner. Leur donner beaucoup d’huile, de l’eau, et les poupouner. Pas vrai, Mercedes, ma poupounette chérie ?…

Il n’y a guère que le lecteur de l’autoradio qui roule comme il faut. Mais comme on ne possède qu’une seule cassette, un album de Willy DeVille, que Zykë repasse sans débander, à la cinq ou sixième écoute, je commence à me demander si ce bon fonctionnement constitue un réel avantage.

J’ai noté en rigolant que sont toutes différentes les trois griffes en espèce de plastique chromé qui indiquent le modèle : une à l’avant, cousue à la calandre par du fil de fer, une autre à l’arrière et une dernière sur la boîte à gants – qui s’ouvre inopinément à chaque cahot.

Impossible de savoir si notre vaillante charrette est une 240 S, une 250 L, ou une 270 E.

Zykë a tranché :

– C’est une Mercedes modèle Maghreb ! Pas vrai, ma poupoune ?…

*

Un petit jour blanc et frisquet se lève sur le port d’Algésiras, tout en bas de l’Espagne, en face de Gibraltar.

La brume estompe les angles des charpentes des grues et étouffe des martèlements de ferraille au travail. Au pied des immeubles, les cafétérias déjà bondées soufflent sur le trottoir leur haleine d’eau de javel.

On marche tous les trois de front, nous passant une bouteille de mauvais rhum espagnol.

Zykë porte un bonnet de marin noir, enfoncé jusqu’aux sourcils.

À sa gauche, j’ai adopté d’instinct la même démarche que lui, les deux mains dans les poches de mon Teddy.

Flaco est frileux, avec sa peau sur os, mais il crèverait plutôt que de déambuler autrement que blouson et chemise largement ouverts. Les coudes pointus au corps, tête de vautour rentrée dans les épaules, claquant des dents, il sautille à droite du patron.

Devant nous, une femme sort en titubant de l’un des bars, ivre malgré l’heure matinale.

Une grande Arabe bâtie comme un soldat, cheveux courts très noirs, visage anguleux et fatigué, cuisses épouvantablement larges moulées dans un pantalon corsaire de skaï rouge.

Elle m’apostrophe en espagnol.

Les yeux ailleurs, les mains au fond des poches, j’affecte la mine du gars soucieux qui n’a rien remarqué.

La femme se jette sur moi, me dominant de trois bonnes têtes, m’agrippe par l’avant-bras et répète sa phrase, à laquelle je ne pige que « mi amor » à la fin.

Effaré par l’assaut exubérant de cette houri surgie des cavernes du vice, je me replie d’un bond dans l’ombre du chef, couvrant ma libido aussitôt éveillée d’une lourde cape de dignité offensée.

Zykë rigole, attrape la dame par le bras, l’attire à lui et glisse trois mots à son oreille.

Une courte négociation s’ensuit.

Pas besoin de savoir beaucoup d’espagnol pour comprendre que l’affaire concerne trois services sexuels, de préférence à prix d’ami.

À l’issue du dialogue, la dame éclate d’un grand rire de cavale.

Zykë se tourne vers nous, les yeux presque cachés par le revers du bonnet noir.

– C’est mon jour de grande bonté, les gars, je vous offre un coup !

*

La consommation s’effectue dans Mercedes, pour l’heure modèle lupanar, au beau milieu d’un terrain vague encombré de fûts vides à l’extrémité du port, près d’un bassin de radoub désert où rouillent des chalutiers morts.

Le patron passe en premier.

Flaco et moi patientons, frigorifiés, à l’abri illusoire d’un container désaffecté grand comme une maison.

De l’eau noire du bassin s’élève une odeur de fuel et de charogne. Des mouettes se bousculent en criant sur un tas d’ordures.

Flaco jubile en dansant d’une jambe sur l’autre.

– Super, on va se vider les couilles !

– T’as l’air content.

Il me décoche le regard hautain de l’aguerri au débutant.

– C’est ce qu’il y a de plus important, puceau ! Dans la vie, si tu tires pas, t’es qu’un connard !

Zykë revient d’un pas balancé de baroudeur, terminant de reboutonner sa braguette, et rigole en observant Flaco qui galope littéralement jusqu’à la Mercedes.

– Alors, m’sieu Poncet, c’est un grand jour ?

– Oui. Euh… Merci de m’inviter.

– C’est un plaisir.

– Quand j’écrirai ça à ma mère…

Zykë éclate de rire.

Enhardi par ce succès, je poursuis :

– « Chère maman, je suis bien en Espagne en compagnie de monsieur Zykë qui est très gentil ; ce matin, il m’a offert un moment en tête à tête avec une dame de la région bien sous tous rapports… »

Il me regarde, amusé, en allumant sa cigarette.

– Tu prends la vie du bon côté, c’est bien…

La portière de la voiture s’ouvre, libérant un Flaco hilare qui lève deux pouces conquérants dans notre direction.

Zykë ricane :

– Ça c’est Flaco. Il se fait tailler une simple pipe et tu croirais qu’il a trouvé un trésor…

Il pose sa lourde main sur mon épaule.

– Écoute-moi, je suis ton grand frère. Tu me crois ?

– Euh… Oui, monsieur… Je veux dire, euh, ouais, bien sûr…

– Tu me fais confiance ?

Les yeux rigolards d’il y a un instant ont pris une expression sombre et sérieuse. Il me dévisage pendant de longues secondes, la face grave, les sourcils froncés. La patte se fait plus lourde sur ma clavicule.

– Alors suis mon conseil : fais-toi sucer.

L’habitacle pue la sueur. La fumée de tabac s’est accumulée en un brouillard qui masque les vitres. Au fond de cette brume âcre repose la dame, une cigarette aux doigts.

Elle est affaissée sur la banquette, la nuque pliée contre le dossier, le chemisier ouvert sur sa poitrine plate aux gros tétons noirs, notre bouteille de rhum entre ses cuisses écartées.

Elle me sourit, les paupières lourdes, le regard envapé.

– Momentito, mi amor…

Se gargarise d’une lampée d’alcool.

Écrase sa cigarette sur le tas de mégots qui déborde du cendrier.

Porte sa main à mes testicules.

Gonflées, lesquelles.

Bouillonnantes.

Ses doigts durs aux ongles vernis en orange écaillé malmènent ma braguette.

Font jaillir ma verge tendue d’énergie éruptive.

– Oye, tu en as envie, toi !

Ma main est partie toute seule se glisser sous le collant de skaï rouge. Mes doigts trouvent une fourrure rêche tapie dans un nid de braise.

– C’est baiser que tu veux, mi amor ?

Elle se cambre d’une ruade.

Se déculotte, repoussant d’un seul élan pantalon et douteuse dentelle sur ses chevilles.

S’écarte, monstrueuse Vénus, alors que son lourd parfum de lionne négligée envahit l’atmosphère.

Du fond de ma fièvre, je me souviens du conseil de Zykë.

Me faire sucer.

Elle est bien bonne…

Comme si j’avais la moindre idée de la manière dont on demande une fellation à une prostituée des quais !

De toute façon, il est trop tard…

Mon corps a cessé d’obéir à mon cerveau.

Comprendre que mon amour de quelques instants est en train d’introduire d’une main sûre mon sexe dans le sien est ma dernière réflexion consciente.

Je pilonne.

Je fore.

Je martèle.

Je halète.

J’ahane.

Je braille.

Je brais !

Rien ne peut m’arrêter !

Je baise. Je mets. Je nique. Je fourre, de toute la vigueur volcanique de mes vingt et quelques années.

Dans mon délire, j’ai l’impression que mes coups de boutoir sont si puissants qu’ils font tanguer la voiture sur ce qui lui reste d’amortisseurs.

Bientôt, me parvenant de l’extérieur, les rires et les vivats de mes camarades me font comprendre que c’est bien le cas.

Et je me vide de la totalité de ma moelle épinière en cinq, six, sept traits de roche en fusion.

Alléluia, mi amor !

*

Galamment, nous raccompagnons notre Castafiore portuaire au café où nous la pêchâmes, nantie d’une solide poignée de biftons, échangeant en chemin les commentaires graveleux des mâles assouvis.

Je ne sais pourquoi, alors qu’on a foncé sans jamais perdre une minute depuis Paris, on s’installe dans un hôtel minable.

Deux jours se passent, au bout desquels je suis bien obligé de comprendre qu’à l’expérience de ma première prostituée s’ajoute celle de ma première blennorragie.

– C’est pour ça qu’on glande depuis deux jours, m’explique Zykë. Au Maroc, ce n’est pas le système de santé européen et en plus ils sont très pudiques, tu aurais galéré pour te faire soigner.

– Merci…

– Ce n’est pas de la gentillesse. J’ai besoin d’un secrétaire en pleine forme.

Il prend l’air dur.

– Je t’avais bien dit de te faire sucer !

– Excu…

– Ta gueule. Maintenant, il ne faut plus commettre d’erreur. Tu dois te faire piquer dès ce matin…

Aidé de Flaco, il me fait apprendre par cœur un petit discours en espagnol destiné à exposer aux professionnels de santé mon état génital et les circonstances qui ont amené à icelui :

– Me du… me duele la p… la pinga…

– Trop plat. En espagnol, il faut marquer les accents toniques, comme si tu chantais.

– Me DUele la PINga !

– C’est mieux, recommence…

L’hôpital occupe un immeuble de béton gris de facture moderne, mais j’ai l’impression d’avoir plongé dans les années trente dès que j’en ai poussé les portes vitrées.

Des longs couloirs lugubres peints en vert pisseux.

Du matériel aux formes désuètes, d’émail et de métal grisâtre, abandonné dans des salles vides.

D’immenses crucifix de bois aux murs, à chaque carrefour de corridors…

Je trouve à qui m’adresser dans un bureau aux portes de chêne sombre où, encerclés par des armoires bourrées de dossiers jaunis, sont tapis un docteur et une infirmière.

Le toubib, assis derrière un antique bureau, est un petit type chauve et replet à la fine moustache de chanteur de charme, boudiné dans un costume étriqué.

L’infirmière se tient debout derrière son patron, immense jument aux lunettes épaisses, la face revêche au-dessus d’un long corps d’épouvantail en blouse blanche.

Vaillamment, je me lance :

– Buenos dias, señor y señora…

Dès la première phrase, le petit docteur baisse les yeux et se plonge dans ses papiers tandis que l’infirmière croise les bras sur sa poitrine maigre en me fusillant du regard derrière ses hublots.

– Les salauds ! m’exclamé-je intérieurement.

Le texte que Cizia et Flaco m’ont dicté n’est qu’un tissu de grossièretés et d’obscénités, décrivant ma situation – laquelle s’y prête, j’en conviens volontiers – dans les termes les plus vulgaires.

Vaillant jusqu’au bout, soucieux de ne pas écourter par lâcheté une si belle blague, je vais jusqu’au bout de ma litanie d’horreurs.

Pendant ce temps, le docteur rapetisse, la boule ivoire de son crâne au ras du bureau alors que l’infirmière, au contraire, semble grandir.

Et tout là-haut, son visage plissé de réprobation me voue au gouffre hideux où dieu, sûrement, engloutit les déchets de l’humanité dans mon genre.

J’achève ma tirade les deux bras tendus, index pointés sur mon entrejambe douloureux, accompagnant mon geste d’un sourire misérable.

– Por favor, señor y señora, me duele la pinga ! (S’il vous plaît, Monsieur et Madame, j’ai mal à la pine !)

Je suis emporté par une poigne d’acier qui m’étreint l’avant-bras. Je dois presque courir pour suivre la foulée de l’infirmière, dont les socques à semelles de bois claquent sur le carrelage à la cadence d’un galop de Rossinante.

De nouveaux couloirs glauques.

Des portes ouvertes sur des lignées de lits blancs.

Des silhouettes en souffrance sous les draps.

Des malades qui errent, hagards, en pyjama et pantoufles…

On aboutit à une grande pièce lumineuse, éclairée par une baie vitrée donnant sur le port.

Ma gestapiste brandit entre ses doigts maigres une énorme seringue de verre graduée, qu’elle emplit d’une solution blanche épaisse comme du lait concentré.

Aïe…

À l’évidence, cette mixture va prendre du temps et de la douleur pour se répandre dans mes tissus.

Je suis placé face à la fenêtre, pantalon baissé, gamin puni.

Une dague se plante dans la chair de ma fesse droite.

Un gel à la fois glacé et brûlant se répand dans mon arrière-train.

Arrrrgh, que ça fait mal !

Devant moi, la mer étend son plus beau bleu, paisible nappe flattée par le soleil matinal.

L’horizon est coupé par la masse ronde du rocher de Gibraltar environnée d’un halo de brume et de mystère.

Au détour d’une digue, un petit cargo à la passerelle blanche griffée de rouille prend le large, cheminée crachant noir.

Un trio de mouettes zèbre l’azur…

Vive l’aventure, bordel !

Passeport, s.v.p. !

Pour l’Européen dévalé du nord, la barrière rouge et blanche du poste-frontière de Ceuta, l’une des deux enclaves espagnoles sur le sol marocain, marque la séparation entre deux mondes.

Derrière, les murailles bien léchées d’une arrogante cité coloniale.

Au-delà, l’Afrique : une bousculade bruyante survolée de poussière, faite de stands de boustifailles, de taxis garés en désordre entourés d’une foule de rabatteurs et de centaines de mecs en djellabas occupés à des conciliabules à propos d’obscurs business.

Alors qu’on vient de passer, en fin d’après-midi, un petit mec rondouillard surgit de ce souk et, un aimable sourire de proxénète à la bouche, aborde Zykë :

– Ola, Señor, je peux être utile ?

C’est un trentenaire au long nez de belette, bien mis, en veste de mouton retourné, grosse montre au poignet et targettes pointues. Comme beaucoup de Marocains du nord, il s’exprime parfaitement en espagnol.

– Pourquoi pas, répond Zykë.

Le type se frappe le cœur avec une petite courbette de la nuque avant de tendre la main.

– Je m’appelle Ali. Tout ce que je peux faire pour toi, tu dis, je fais.

Quelques palabres en espagnol, des billets qui changent de pogne, puis notre nouveau copain grimpe dans Mercedes et nous guide jusque chez lui, à Tétouan, une petite ville à trente-cinq bornes de la frontière.

La famille d’Ali possède une maison dans la médina, à laquelle on accède par un lacis de venelles tordues entre des hauts murs semés de rares lucarnes, que baignent des odeurs d’épices, d’huile d’olive chaude et d’eaux d’égout.

Il nous loge au dernier étage, dans un appartement dont le salon, meublé de coussins le long des murs et d’une énorme télé branchée sur une chaîne espagnole, donne sur une grande terrasse blanchie à la chaux.

Il y a deux chambres. Le boss prend la plus grande. Flaco s’attribue la petite. Pour roupiller, si jamais Zykë m’en laisse un jour le loisir, je n’aurai qu’à m’arranger avec les coussins du salon…

On fait connaissance avec le reste de la smala.

Ali s’occupe avec son jeune frère Walid de passer du haschich en Espagne, dont ils rapportent des télés et de l’électroménager volés.

Le troisième frangin, l’aîné, Driss, un ancien marin que des ennuis avec les autorités ont privé de passeport, s’occupe de la revente sur place.

En complément de revenu, le trio maquereaute une ribambelle de cousines dans les « culperias », les bars à putes qui pullulent le long de la côte andalouse.

*

Arraché il y a moins d’une semaine au pavé parisien, n’ayant pas encore tout à fait compris quel maître voyageur m’a enlevé, je suis surpris par la rapidité de notre installation.

Je ne le sais pas encore, mais les rencontres de ce genre, apparemment magiques, se répéteront tant de fois au cours des années qui suivront que je n’y ferai même plus gaffe.

Ce ne sont même pas des rencontres à proprement parler.

Disons des sortes de retrouvailles entre gens de sac et de corde.

Alors qu’en Europe, dans ce qu’il est convenu d’appeler la civilisation, Zykë se montre discret, réservé au point d’en paraître timide, il déploie dès son arrivée dans n’importe quel coin pourri du monde un charisme des plus particuliers.

Il y a sa force physique évidente.

Sa superbe.

Sa mise d’élégant voyou, l’or et les bijoux qu’il arbore sans peur en des lieux de misère.

L’aura de danger qui se forme autour de sa personne…

Plus cent petits signes qui, à l’œil averti, dénoncent le bandit de grand chemin, le hors-la-loi, le loup parmi les hommes.

L’Aventurier, quoi.

Au premier coup d’œil, la tribu invisible, la même sous toutes les latitudes, le petit peuple des marginaux, des arnaqueurs, des tiregoussets et autres gibiers de potence, le reconnaît pour un de ses chefs.

Et il s’en trouve toujours un, plus rapide, plus malin ou plus opportuniste que les autres pour se signaler à lui, dans l’espoir d’un montage de rapine, d’un partage de butin ou de n’importe quoi de profitable.

*

– Si on travaillait un petit peu, déclare Zykë…

On consacre les dix jours qui suivent à réorganiser la troisième partie d’Oro, un bordel original de cinq cents feuillets qu’on ramène, taillant sans pitié dans la masse, à un récit compact de deux cent trente pages.

C’est mon premier chantier avec Zykë. Un travail intensif qui me permet de constater à quel point le bonhomme connaît son texte dans les moindres mécanismes et sait précisément les effets qu’il veut obtenir. À quoi il ajoute un esprit de décision radical qui lui permet de sacrifier sans sourciller des phrases belles ou intéressantes, les condamnant d’un néologisme par lui inventé : « inécessaires », au profit de la seule force du récit.

– Tu me couperas ce passage, m’sieu Poncet, il est inécessaire.

C’est un chef d’écriture.

Sous son allure d’ogre illettré, un conteur hors pair.

Un écrivain.

Pour l’heure, à ses côtés, je ne suis qu’un exécutant, quasiment un dactylo.

Quand il a fini de me dicter le travail du jour, il part avec Flaco superviser la rénovation de Mercedes dans un garage tenu par un copain d’Ali.

Pendant ce temps, je tape les pages dictées sur ma Traveller posée sur un plateau de cuivre que, le plus souvent, je porte sur la terrasse.

De là, je surplombe toute la vieille ville : un immense désordre de toits carrés, bordés de murets ocre et hachurés des lignes de couleurs du linge étendu, sur lequel se déversent régulièrement les appels à la prière tombés des mosquées.

Je travaille, heureux, encore ahuri à chaque instant de l’aventure qui m’arrive. Je baigne, enivré d’inconnu, dans la lumière d’un soleil éclatant que tempère une brise légère comme il faut. Régulièrement, comme dans le château de la Bête du conte, les mains d’une femme invisible posent sur le seuil à mon intention une théière pleine au fumet de menthe.

Un des temps forts de cette troisième partie d’Oro consiste en une séquence hallucinante de construction d’un bâtiment de bois et de palmes au milieu de la jungle, dans la nuit, sous une pluie torrentielle.

On se la fait d’un seul jet continu, en deux jours et une nuit.

Quand Zykë, à l’aube du troisième jour contrôle la vingtaine de pages obtenues, il éclate d’un grand rire satisfait.

– Aaaaah, m’sieu Poncet… J’avais raison : on va faire du bon boulot !

Aussitôt, il tire Flaco du lit et lui enjoint de se manger les vingt pages sur-le-champ.

– Lis-moi ça, bordel !

Flaco obtempère en bougonnant, la face fripée de sommeil, les yeux rouges de trop de joints.

– Alors ?… Hein, alors ?…

– Mouais, c’est pas mal.

– Pas mal !

Zykë gratifie son lieutenant d’un regard de lion furieux, retient sa colère, soupire :

– Flaco… Tu ne comprends rien…

Puis préfère changer de sujet :

– T’en es où, avec Mercedes ?

*

À la tombée de la nuit, des copains d’Ali se pointent, tous des trafiquants de ci ou de ça, qui apportent des bouteilles de whisky et des paquets de cigarettes Winston, marqueurs obligatoires du voyou tétouanais, qui vont de pair avec le costard ajusté, les boots espagnoles et les bagouses aux doigts.

Devant ces aréopages de tronches plus patibulaires les unes que les autres, Zykë règne naturellement, relax, souriant, capitaine de boucane, flanqué de Flaco, qui manœuvre toujours pour se placer à proximité du chef.

Les soirées se passent à boire et palabrer en espagnol entrecoupé de mots de français et d’arabe, tandis que les femmes de la maison charrient inlassablement jusqu’à nous, depuis les cuisines où elles sont confinées, des grandes terrines de ragoûts et des montagnes de boulettes de viande.

Ma pratique de la langue hispanique, commencée à l’hôpital d’Algésiras, ne me permet pas de suivre les conversations. Je comprends seulement que chacun y va de sa vantardise, qu’il termine d’une forte maxime, appuyée d’un sonore :

– Te lo digo YO ! (je te le dis, MOI !)

Souvent sollicité, Zykë se contente toujours d’un modeste :

– Antes, estaba un gran bandido, pero a hora soy un escritor… (Avant, j’étais un grand bandit, mais maintenant je suis un écrivain…)

Phrase qui ne manque jamais de faire bien rigoler l’assemblée.

*

Un matin, catastrophe !

Enfilant mon blouson, que je laisse d’ordinaire négligemment traîner sur les coussins, je m’aperçois que mon passeport a disparu de la poche de poitrine où je le conservais.

L’un des visiteurs du soir ou, pire, Ali ou un de ses frères me l’a piqué.

Zykë me gueule dessus :

– Comment as-tu pu laisser traîner ton passeport à la portée du premier venu ?

– Mais…

– Ferme-la. Tu te comportes comme un petit-bourgeois inconscient. Dans ce pays, les gens crèvent la dalle. Ils sont des milliers à rêver d’aller en Europe. Un passeport français, c’est un trésor.

J’ai les boules coincées dans la gorge et des points brûlants aux coins des yeux mais je la ferme, certain que ce n’est pas le moment d’émettre un son.

Dès qu’il se retrouve seul avec moi, Flaco en rajoute une couche, m’écrasant de son mépris.

– Le passeport, c’est l’objet le plus précieux d’un voyageur. Se le faire piquer, c’est la pire des fautes. Décidément, tu es un minable…

*

Le consulat de France à Tanger est un palais colonial entouré d’un merveilleux jardin avec palmiers, massifs de fleurs, bassins de mosaïque et tout un tralala exotique dont, pour l’heure, je me contrefous.

Je n’ai pas dormi.

Je sais que, si je ne retrouve pas un passeport, Zykë va me mettre dans un bateau après une poignée de main. Avec un petit bifton, s’il est de bon poil.

Maintenant qu’elle est compromise, je me rends pleinement compte de mon enthousiasme, de la joie inattendue, du profond bonheur que j’éprouve à être parti pour l’aventure.

Va-t-elle donc m’échapper, cette chance inespérée de vivre des rêves de gamin ?

Le grand voyage se réduira-t-il à un bref Paris-Maroc avec retour immédiat, la queue basse ?

À l’intérieur du consulat, le petit monsieur au nez pointu et aux incisives de rongeur qui trône derrière l’imposant comptoir de bois annihile mes derniers espoirs d’une grimace négative.

– Vous n’avez pas de carte d’identité ?

– Non, monsieur, je n’avais que mon passeport.

Le rat consulaire éclate d’une sorte de ricanement.

– Vous en avez de bonnes, jeune homme ! On ne peut pas vous en établir un autre sans savoir qui vous êtes ! Pensez, si on délivrait des nouvelles identités à tour de bras, on ne serait pas sorti de l’auberge ! Non, non, non, pas question, mon garçon…

Ma cervelle tourne à cent à l’heure.

Deux cents.

Mille.

Mes yeux parcourent désespérément le bonhomme. Je note la coupe au bol désuète des cheveux plats, la chemise ample, la lavallière en guise de cravate, l’allure générale d’un peintre des belles années de Montparnasse…

– Monsieur, je m’écrie, comprenez-moi, je vous en prie…

J’explique que mon nouveau travail est la chance de ma vie. Je noircis au maximum le tableau de ma vie à Paris, parle de bohème et de misère, raconte les rebuffades des éditeurs, les vexations des patrons de presse, la misère des soupentes…

– J’étais comme le bachelier de Jules Vallès, lancé-je sur une inspiration.

Et là, miracle : je touche juste.

– Ah bon, vous connaissez Vallès ? fait le vieux rongeur, le regard adouci.

– Un des plus grands, monsieur… Un auteur immense, monsieur ! L’Enfant, Le Bachelier, L’Insurgé… Vallès a fait entrer l’argot des rues dans la littérature. À mon avis, c’est le premier grand écrivain populaire, monsieur ! Sans Vallès, monsieur, Céline n’aurait jamais rien écrit !

Et j’en rajoute. La Commune de Paris. Gustave Courbet. La colonne Vendôme…

Je tartine. Je cite. Je récite. J’en fais des tonnes. Je tonne. Je détonne. J’étonne. Je blablite. Je blablate. J’étale. Je clame. Je déclame. J’acclame. J’exclame…

Tant et si bien que le miracle opère : le monsieur hoche la tête et consent :

– Bon, je vais vous établir un passeport provisoire valable trois mois. Mais il faudra régulariser votre situation dès votre retour en France. Im-pé-ra-ti-ve-ment !

Les yeux au ciel, la main sur le cœur, l’autre sur les couilles, je lui en fais le serment sur la tête de Victor Hugo, de Zola, de La Fontaine et de leurs mères avant de remplir les formulaires qu’il me tend.

Zykë et Flaco m’attendent dans un grand café au décor oriental en face du consulat. Je m’approche de leur table en brandissant mon passeport, exultant de joie.

– Je suis bon pour trois mois !

Zykë me gratifie d’une claque sur l’épaule.

– Bravo, m’sieu Poncet.

Flaco a du mal à cacher sa déception.

– Bien joué, vieux, lâche-t-il quand même, avec un sourire aussi contraint que chacalesque…

*

La vie reprend son cours à Tétouan.

Zykë et moi, on se remet au travail, pour notre première vraie création ensemble : l’épilogue d’Oro.

C’est le récit des derniers moments de Zykë au Costa Rica, entre une série d’arrestations policières et sa fuite clandestine du pays, un texte long d’une dizaine de pages qui n’existait pas dans la version originale.

Flaco me fait bonne figure.

À présent que le chantier de rénovation de Mercedes arrive à sa fin, il passe plus de temps à la baraque et en profite pour venir me voir pendant que je tape le texte à la machine.

Il roule un joint qu’il me fait partager, en me faisant remarquer à quel point son shit est bon, et on échange quelques blagues.

L’incident du passeport, certaines confidences que je glane au cours de nos conversations, plus les informations que Zykë, malicieusement, me lâche çà et là, commencent à m’éclairer sur la personnalité de celui que le sort m’a réservé pour compagnon d’aventure.

Flaco est un être qui possède d’immenses qualités.

Premièrement, il est courageux. Au Costa Rica, il a servi de complice à Zykë pour certaines arnaques qui demandaient du cran, y compris de la bravoure physique.

Deuxièmement, c’est un bon copain d’heures creuses, qui adore rire et déconner.

Troisièmement…

Euh…

Eh ben… Rien.

Il est pourri, tricheur, menteur, manipulateur et profiteur, animé en outre par un orgueil imbécile et une radinerie maladive.

Depuis qu’il a rencontré Zykë, il vit à ses dépens, comme un courtisan auprès d’un roi, jaloux de ses privilèges, soucieux à chaque instant d’assurer sa place aux côtés de Sa Majesté.

Et sa plus grande angoisse, c’est que ça s’arrête.

C’est lui qui a pris sous la dictée la première version d’Oro, un travail qu’il a subi comme un calvaire : six semaines enfermé dans une chambre d’hôtel des Caraïbes, à couvrir sept cents feuillets au moyen d’un stylo-bille qui lui endolorissait le bout des doigts.

Il l’a si mal vécu que, quand Zykë a émis sa volonté d’embrayer sur un autre livre, il l’a supplié de trouver un secrétaire pour le remplacer.

D’où mon embauche.

Il s’aperçoit maintenant que Zykë apprécie de travailler avec moi et ça… Ouh là, ça !… ça commence à l’inquiéter.

Ce con-là me croit capable d’intriguer pour lui piquer sa place. Aussi, après cette affaire de passeport et mon sauvetage in extremis, suivant une de ses stratégies tordues, s’applique-t-il à me ménager ouvertement.

Alors qu’en fait il a déjà décidé de m’évincer à la première occase.

Mais, comme on dit, n’anticipons pas…

Caserne littéraire

Ghazoua – prononcer « Rasoir » – un tout petit bled au sud de la ville d’Essaouira.

La baraque est un énorme bloc de briques chaulées sans ornements, d’une austérité de bastion soldat. Les pièces uniformes s’y succèdent en carré autour d’un patio de terre nue où ne pousse pas le moindre brin d’herbe.

La seule ouverture, du côté de la mer et de la petite route qui longe celle-ci, est un portail rébarbatif aux battants renforcés de ferrures que scellent deux gros verrous.

Derrière la bâtisse, à perte de vue, des collines pelées où ne vivent que des chèvres, coupées à un kilomètre par un oued au lit de roches rougeâtres.

Devant, une bande de dunes de sable épais, basses, plantées d’agaves et d’épineux. Au-delà, l’Atlantique, immense, d’un vert laiteux, agité d’une houle qui ne cesse de brasser de l’écume grise.

Pas d’eau courante. Chaque jour, Driss, paire de seaux en mains, se tape plusieurs corvées jusqu’à un puits étroit à la margelle de pierres ocre, à une cinquantaine de mètres à l’arrière de la maison. Ayant chassé à méchants coups de pied les brebis qui squattent toujours aux alentours, il y puise une eau tiède qu’il revient verser dans un vieux fût à essence posé près du trou odorant des chiottes.

Voilà qui suffit à l’hygiène – fort relative, il est vrai – de quatre mâles embastillés.

Pas d’électricité. On s’éclaire à la bougie, que Zykë fait acheter par caisses, et aux loupiottes à piles. La seule lampe, un grand machin d’inox à pétrole, trône chez moi, vigilante gardienne de mes nuits laborieuses.

Ma chambre est une pièce longue, nue, au sol de carrelage rouge, avec une fenêtre garnie de barreaux, sans vitres, qui ouvre sur les dunes.

Un lit étroit en planches, une table grossière et un tabouret fait d’une vieille chaise, dont on a scié le dossier, composent un mobilier qui peine à égayer cette cellule disciplinaire.

*

De Tétouan, Zykë a emporté Driss, le frère aîné d’Ali, le marin.

C’est un dur de quarante-cinq ans, petit mais trapu, aux moustaches en crocs, les pommettes saillantes, les yeux noirs furieux. Une brute taiseuse qui connaît tous les ports de la planète. Un illettré de bourlingue qui sait baragouiner dans une bonne trentaine de langues.

Il est avec nous en qualité de majordome. C’est-à-dire valet personnel de Zykë, intendant, cuistot, interprète marchandeur auprès des commerçants d’Essaouira et rouleur de joints.

Flaco est ravi. La présence de ce loup à tout faire le décharge des corvées qui lui auraient été échues. Libre de toute charge, il peut se consacrer sans vergogne à ses activités favorites : fumer, ne rien branler et dire des conneries.

*

L’enfer ouvre ses portes en fin d’après-midi, quand Zykë déclare :

– Si on travaillait un petit peu ?…

Une phrase rituelle, à la tonalité interrogative de pure forme, qui, en langage Zykë, signifie : « on va s’acharner à construire du texte jusqu’à ce que sanguinolent les méninges ».

Titre du livre : Sahara.

Zykë y raconte comment il a découvert par hasard le commerce très lucratif de véhicules d’occasion entre l’Europe et l’Afrique noire dans les années soixante-dix et comment il a développé ledit commerce jusqu’à faire traverser le désert à des convois de camions tout en escroquant quiconque croisait son chemin.

Pendant une première phase, entre dix-huit et dix-neuf heures, il choisit dans ses souvenirs la matière de la dizaine de pages que nous allons traiter.

C’est délicat.

Problématique, même.

Si Zykë a rédigé Oro à chaud, quelques semaines seulement après l’achèvement de son aventure d’or au Costa Rica, son expérience de contrebandier du désert date de dix ans.

Cet homme-là n’a jamais vécu dans le passé, toujours concentré à vivre intensément le présent, toujours lancé dans un projet, de préférence cinglé et grandiose, toujours en réinvention de lui-même.

Alors, la mémoire…

Quand il se rappelle d’une personne, c’est de son profil psychologique, des failles et des faiblesses qu’il s’est empressé d’exploiter. Mais, en être qui se fout totalement du matériel, il ne conserve qu’un très vague souvenir des noms, des traits des visages ou des façons de se comporter.

En géographie, détails de terrain et paysages, il est encore plus nul.

Là où l’explorateur moyen détaillerait avec précision l’emplacement de telle dune ou de tel canyon de carte postale et tartinerait sur leur poétique beauté, Zykë ne se remémore qu’un vague tas de sable ou de roches sous le soleil.

Pour lui, c’étaient seulement des obstacles qu’il a pris en compte au moment de les surmonter et jetés à l’oubli aussitôt franchis.

À peine se souvient-il qu’il faisait chaud dans le désert…

Le deuxième temps, le plus laborieux, le plus pénible, est celui de la construction du texte, au cours duquel nous ordonnons cette matière en plusieurs actions de une à trois pages, avec pour chacune une entrée, un temps fort et une chute.

Vers dix heures du soir vient la dictée proprement dite.

Zykë se roule un pétard modèle mahous.

L’allume.

Commence à arpenter la chambre de long en large, bottes cla – quantes.

Les yeux dans son délire, tirant des bouffées surhumaines qui emplissent la pièce de folles fumées, il invente les paragraphes à voix haute, d’une seule longue coulée.

Accroupi sur ma chaise tronquée, stylo en main, bloc sur les genoux, je tâche de prendre en note du mieux que je peux.

Quand il me laisse, commence vraiment ma nuit, lent voyage immobile, dure odyssée, cheminement pieds nus le long d’un couloir de braises.

Le langage de Zykë ne souffre aucun relâchement. Jamais de pause. Pas de faiblesse ni de temps morts. Sont bannies toutes les suavités du « bien-écrire », toutes les formules coulantes qui embellissent le propos, toutes les miséricordes que me seraient les subordonnées, les comparaisons imagées et les formules poétiques.

Non.

C’est brut.

Violent.

Chaque phrase s’assène, coup à la tête du lecteur, sec, net et impitoyable entre ses deux points.

Et chaque paragraphe me vide de mon énergie comme l’assaut épuise le boxeur.

Pendant les premières heures me parviennent du lointain de la pièce voisine, la salle à manger, les voix et les rires de Zykë, Flaco et Driss qui palabrent en espagnol.

Vers le milieu de la nuit, le silence s’installe.

Je m’enfile à la chaîne des cigarettes Casa au tabac rugueux et puise à tout moment du café liquoreux à peine tiède dans le grand thermos que Driss a posé sur mon seuil avant d’aller dormir.

La lampe à vapeur de pétrole chuinte, m’envoyant au visage sa puanteur d’automobile. Son cercle de lumière jaune vacillante est sillonné en permanence par les vols des insectes qui parfois se laissent tomber avec un bruit mat sur la feuille engagée dans le rouleau.

J’ai tendu une toile de jute contre les barreaux de la fenêtre, mais ils se faufilent quand même par dizaines à l’intérieur pour venir vrombir à mes oreilles. Mes avant-bras et mes chevilles sont embrasés de piqûres de moustiques que je gratte frénétiquement à chacune de mes pauses.

Aux pires moments, quand la migraine martèle l’intérieur de mon front, quand mes paupières sont de papier de verre sur mes yeux secs, quand mon cœur cogne contre mes côtes, je me lève d’un bond pour m’échapper loin de cette table au bois rugueux.

Loin de cette lumière sifflante.

Loin de cette putain de machine à écrire, de ce clavier de touches vertes devenu ma prison !