Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

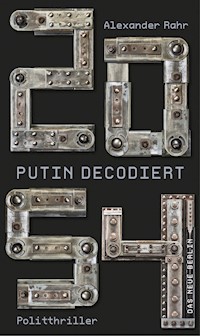

- Herausgeber: Das Neue Berlin

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Alexander Rahr ist der bekannteste Russland-Experte Deutschlands – jetzt verpackt er sein Wissen in einen mitreißenden Politthriller Wladimir Putins Machtfülle nötigt den einen Bewunderung ab, bei anderen weckt sie Misstrauen und Angst. "Putin-Versteher" ist geradezu ein Schimpfwort. Doch alle Seiten wollen wissen, welche Rolle der russische Präsident tatsächlich im internationalen Geschehen spielt, was Wahrheit, was nur Gerücht ist. Mit diesem brisanten Thriller unternimmt es Alexander Rahr, seine umfassenden Kenntnisse als Russland-Experte in einen politischen Roman zu gießen. Geschickt mischt er Geheimwissen aus den Hinterzimmern der Macht mit phantastischen Elementen. Was, wenn Putins Status wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht? Alexander Rahr schickt drei Generationen Exilrussen auf die Jagd nach einem Flugzeug aus der Zukunft. Lagern im Kreml die Zeugnisse einer Zeitreise? Oder sind die Männer einer fixen Idee aufgesessen? Und was haben die Prophezeiungen des Nostradamus mit der ganzen Sache zu tun? Ein Verwirrspiel rund um Politiker, russische Informanten, Geheimdienste und die internationalen Beziehungen abseits der offiziellen Politbühne. Alexander Rahr zieht alle Register und zeigt nicht nur, was Russland wirklich bewegt, sondern wagt auch einen Ausblick in die unmittelbare Zukunft Europas. Droht bald ein offener Ost-West-Krieg? Was wird aus den Flüchtlingsströmen und den islamistischen Tendenzen? Der Russland-Insider muss seine Quellen schützen, darf vieles offiziell nicht verlautbaren lassen. Doch in diesem brandaktuellen Russland-Krimi kann er manches Geheimnis preisgeben und legt die verborgenen Strukturen der russischen und der internationalen Politik offen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 483

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Das Neue Berlin – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book 978-3-360-50153-0

ISBN Print 978-3-360-01341-5

1. Auflage 2018

© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin,unter Verwendung einer Vorlage von donatas1205/AdobeStock

www.eulenspiegel.com

Über das Buch

Der Exilrusse Georgi Vetrov erklärt im deutschen Fernsehen ganz nüchtern die Tagespolitik, internationale Beziehungen und die Intentionen des Kreml. Und er forscht – wie schon sein Vater und sein Großvater – im Auftrag der streng geheimen Trilateralen Kommission nach verschollenen Unterlagen in Russland, in denen die Zukunft der Menschheit geschrieben stehen soll. Aber wem nützt dieses Wissen wirklich? Und was will die mächtige Eurasische Union, die überall ihre Finger im Spiel zu haben scheint? Schritt für Schritt begreift Vetrov, was wirklich in den Schaltzentralen der Macht vor sich geht …

Über den Autor

Alexander Rahr, 1959 in Taipeh geboren, ist Osteuropa-Historiker, Politologe, Publizist und einer der führenden deutschen Russlandexperten. Neben dem Geschichtsstudium in München arbeitete er für das Forschungsprojekt »Sowjetelite« am Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien. Ab 1982 war er zunächst für Radio Liberty als Analytiker tätig, später 18 Jahre lang für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. 2004 bis 2015 saß er im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs, seit 2012 ist er Projektleiter des Deutsch-Russischen Forums. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, u. a. »Putin nach Putin« (2009) und »Der kalte Freund. Warum wir Russland brauchen« (2011). Rahr ist Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Inhalt

1961

1554

1981

1991

2001

1564

2007

2012

2014

1584

2017

2021

1554/2054

1961

Wassili Orekhoff bekreuzigte sich und sprach das Vaterunser. Das stille Gebet half ihm in allen Lebenslagen. Er war schon lange nicht mehr geflogen, doch nun genoss er den Anblick der farbenprächtigen Mittelmeerküste, über der sich das Passagierflugzeug langsam sinkend dem Boden näherte. Eine letzte Kurve, ein letztes Schaukeln – und die Air-France-Maschine landete sicher auf dem Rollfeld. Was man hier wohl von ihm wollte?

Sechzehn Jahre waren nach dem furchtbaren Krieg vergangen. Orekhoff und seine Familie hatten ihn, Gott sei Dank, mehr oder weniger heil überstanden. Der Fünfundsechzigjährige blickte zurück auf ein spannungsreiches Leben, über das er ganze Bücher schreiben könnte. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte er sich als Freiwilliger für die zaristische Armee gemeldet. Orekhoff stammte aus einer patriotisch gesinnten Adelsfamilie und sah es damals wie heute als seine nationale Pflicht an, dem Vaterland in schweren Stunden zu dienen.

Nachdem er fast im Alleingang eine deutsche Schützenbatterie ausgeschaltet hatte, wurde er – bei der heldenhaften Aktion schwer verletzt – mit einem hohen Orden ausgezeichnet. Aber wie lange war das schon her! Heute kämpfte Orekhoff in seinem dritten Krieg – dem Kalten Krieg – an der unsichtbaren Front. Er lebte abwechselnd in Brüssel und Paris, je nachdem, welche Aufträge er bekam. Wegen eines geheimen Auftrages war er hierher, nach Perpignan in Südfrankreich, gereist.

Neugierig blickte er aus dem Bullauge des Fliegers nach draußen. Zwei muskulöse Arbeiter zogen vorsichtig eine Rolltreppe zur Ausstiegsluke. Sogleich sprangen die Passagiere von ihren Plätzen auf und drängten zum Ausgang. Orekhoff ließ sie gewähren. Wahrscheinlich waren die meisten von ihnen Urlauber, sie sehnten sich nach ihren Feriendomizilen und dem sonnigen Strand. Orekhoff wollte als Letzter aussteigen; auf ihn wartete eine ungewisse Mission.

Aus dem Fenster erblickte er auf dem Rollfeld eine englische Touristenchartermaschine. Den Engländern ging es nach dem Krieg finanziell nicht schlecht, englische Touristen brachten Geld an die französischen Uferpromenaden. Daneben sah er einen riesigen Militärflieger. Welcher Kontrast!

Gespannt beobachtete er das rege Treiben um die Transportmaschine. Er selbst verfolgte als Journalist den Bürgerkrieg in Algerien mit wachsender Sorge. Er wusste: hier, am Umschlagplatz Perpignan-Rivesaltes, begann der blutige Krieg, von dem Frankreichs eigentliches Territorium bislang verschont geblieben war. Elitesoldaten in schwerer Kampfausrüstung stiegen in die Maschine. Sodann rollte der Flieger mit dröhnenden Motoren an den Start und hob über das Meer ab. Wie lange würde die Großmacht Frankreich wohl noch brauchen, um die aufständischen Araber zu besiegen? Orekhoff fand darauf keine Antwort.

Die adrette Stewardess riss ihn aus seinen Überlegungen und bat ihn, die Maschine zu verlassen. Langsam stieg er die Rolltreppe herunter. Noch vor wenigen Stunden hatte er mit dem verregneten Schmuddelwetter in Brüssel gehadert. Jetzt machte ihm die Hitze des mediterranen Klimas schwer zu schaffen. Über dem Himmel von Perpignan kreiste ein Militärhubschrauber, aber keine einzige Wolke war zu sehen. Seine geliebte Ehefrau hatte ihn noch ermahnt, den Flug im letzten Moment abzusagen. Orekhoff hatte nur eine förmliche Einladung vom französischen Verteidigungsministerium und ein Flugticket zugesandt bekommen – ohne weitere Erklärungen. Die Sache erschien ihr suspekt. Doch Orekhoff gelang es, seine Frau umzustimmen, denn die Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen, so dass er das versprochene Honorar gut gebrauchen konnte.

Orekhoff versank wieder in Gedanken. Was bewegte ihn? Eigentlich betrachtete er sich immer noch als einen Flüchtling vor dem sowjetischen Bolschewismus, der sein Vaterland seit über vierzig Jahren in Gewaltherrschaft knechtete. Er war nicht freiwillig emigriert, nein – er wurde vertrieben, zusammen mit der Armee der Weißen.

Der antikommunistische Widerstand sammelte zunächst seine Kräfte im orthodoxen Bruderland Serbien, doch nach dem totalen Sieg der Roten im Bürgerkrieg mussten die Weißgardisten weiter nach Westen fliehen. Orekhoff erhielt schließlich politisches Asyl in Frankreich. Dafür war er den Franzosen zu ewigem Dank verpflichtet. Sein Identitätsproblem schleppte er aber weiter mit sich herum.

Noch vor dem deutschen Überfall auf Frankreich im Jahre 1940 siedelte er in das neutrale Belgien um. Dort schien seine Familie sicherer zu sein. Doch weder Frankreich noch Belgien wurden für ihn eine echte Heimat. Ja, die meisten russischen Emigranten integrierten sich im Westen, ersetzten ihre russischen Namen durch französische, kehrten ihrer Heimat den Rücken zu. Orekhoff aber saß noch immer auf gepackten Koffern, jederzeit bereit, in ein vom Kommunismus befreites Russland zurückzukehren. Für dieses Lebensziel betete er jeden Sonntag in der orthodoxen Kirche.

Eines Tages, davon war er überzeugt, würden er oder seine Kinder wieder in Russland leben.

Orekhoff galt als äußerst pflichtbewusst, was sowohl seiner Erziehung als auch seinem Selbstbild entsprach. Wann immer ihn die französische Regierung zu Rate ziehen wollte, folgte er der Aufforderung dienstbeflissen. Trotzdem: Seiner festen Überzeugung nach waren die Franzosen naiv und realitätsfremd; sie verstanden die Vorgänge in der Sowjetunion nicht. Im letzten Krieg waren Frankreich und das bolschewistische Russland sogar Verbündete gewesen! Wo immer er konnte, klärte er seine französischen Gesprächspartner über die wahren Begebenheiten in seiner früheren Heimat auf: Dort herrsche eine Mörderbande, das russische Volk würde unterdrückt wie noch nie in seiner Geschichte, Hunderttausende von Unschuldigen verelendeten in den Gulags, Kirche und Gläubige würden verfolgt, kurzum – die Sowjetunion sei kein genuines Russland, sondern ein pervertiertes, das sich irgendwann selbst befreien oder aber von außen befreit werden müsse.

Orekhoff traf die französischen Schlapphüte immer im selben Pariser Café. Diesmal war die Begegnung überraschenderweise nach Südfrankreich verlegt worden. Warum? Den Grund dafür teilte man ihm nicht mit. Zunächst überkam ihn ein ängstliches Gefühl: Was, wenn das Ganze eine Falle des sowjetischen Geheimdienstes war? Der NKWD hatte vor dem Krieg in Paris immer wieder Exilrussen auf offener Straße entführt. Warum sollte sein Nachfolger, der KGB, mehr Skrupel haben? Er tastete in seiner rechten Jackentasche nach dem Gasrevolver, den er vorsichtshalber auf die Reise mitgenommen hatte.

Orekhoff schwitzte, stand in der brütenden Hitze, von Zweifeln geplagt, den Koffer fest umklammert, wie verloren da. Plötzlich näherte sich ihm ein junger Mann, der ihn zuvor unbemerkt aus der Distanz beobachtet hatte. Er nahm seine dunkle Sonnenbrille ab und streckte grüßend die Hand aus:

»Willkommen in den Ostpyrenäen. Ich heiße Paul Revay, arbeite für den SDECE, den Auslandsaufklärungsdienst. Folgen Sie mir.«

Ohne Umschweife ergriff der Mann das Gepäck und entschwand Richtung Empfangshalle. Orekhoff verspürte plötzlich große Abenteuerlust. Er tauchte gerne in die Dunstwelt der Geheimdienste ein, denn am Ende erfuhr er meist Dinge, die Normalsterblichen verborgen blieben.

Er schmunzelte, als er sah, wie Revay vor dem Flughafengebäude auf einen schwarzen Citroën DS zuging und die Türen entriegelte. So ein edles Gefährt hätte er sich auch gerne geleistet, aber das spärliche Gehalt des Redakteurs einer Exilzeitschrift reichte dafür bei weitem nicht aus. Jetzt konnte er es sich immerhin auf dem Beifahrersitz bequem machen. Im Innenraum roch es angenehm nach frischem Leder. Der Citroën setzte sich in Bewegung.

Revay steuerte den Wagen nicht etwa in die Innenstadt von Perpignan, wie Orekhoff erwartet hatte, sondern umfuhr den Ort über die Landstraße nach Saint-Nazaire. Von dort bog der Citroën nach Südosten ans Mittelmeer ab und erreichte nach einer Stunde den Badeort Saint-Cyprien.

Bei den langgezogenen weißen Stränden von Argelès-sur-Mer endete der gemütliche Teil der Fahrt. Von hier aus stauten sich die Autos Stoßstange an Stoßstange, es ging kaum voran. Der Wagen begann den Aufstieg entlang der steilen Felsenküste Richtung Port-Vendres. Ungeachtet der scharfen Kurven versuchte Revay mit hoher Geschwindigkeit, die zu langsam bergauf fahrenden Autos zu überholen. Orekhoff blieb nicht verborgen, dass er permanent in den Rückspiegel schielte.

Orekhoff blickte den steinigen Steilhang auf der linken Straßenseite hinunter. Das blaue, ruhige Meer bot ein idyllisches Bild. Im leichten Wind schaukelten die Segeljachten der Reichen. Wie friedlich alles war, wie schön, dass er der Großstadthektik entkommen konnte. Heute schrieb man den 13. August 1961. Es sollte kein Tag wie jeder andere werden, eher ein höchst schicksalsträchtiger. Doch davon, was gerade draußen in der Welt passierte, hatte Orekhoff zu dieser Stunde nicht die geringste Ahnung.

In die Stille hinein fragte Orekhoff, wohin ihre Reise denn überhaupt gehen solle. Revay schwieg, hielt aber neben einem kleinen Laden an und stieg aus, um zu telefonieren. Vermutlich musste er seinem Vorgesetzten von der erfolgreichen Ankunft des Gastes Bericht erstatten. Orekhoff beobachtete währenddessen aus dem Auto wachsam den Verkehr. Ein weißes Cabriolet passierte den Citroën. Ein Mann und eine Frau mit dunklen, im Wind wehenden Haaren blickten zu ihm herüber. Die schöne Frau winkte ihm sogar zu. Merkwürdigerweise stoppte das Cabriolet nach wenigen Metern am Straßenrand. Die Insassen begannen, sich heftig zu umarmen und gierig zu küssen. Orekhoff stutzte bei dieser Szene. Er schöpfte den leisen Verdacht, dass sich die beiden tarnten und in Wirklichkeit ihn ausspähten. Seine Hand griff nach dem versteckten Revolver.

Zehn Minuten später eilte sein Chauffeur zurück. Er bot Orekhoff eine Zigarette an; beide begannen zu rauchen. Der Aufklärer wirkte angespannt. »Haben Sie die Schreckensnachricht vernommen?«, fragte er unvermittelt. Orekhoff stutzte. Was meinte sein Gegenüber? In der Tat beherrschte derzeit eine Nachricht die Schlagzeilen, die dem Exilrussen überhaupt nicht behagte: Die Sowjetunion lag im Rennen um die Eroberung des Weltraums ganz vorne.

Im April 1961, also vor vier Monaten, hatten die Sowjets den ersten Menschen ins All geschickt. Der Russe Juri Gagarin, nicht etwa ein Amerikaner, leitete das neue Kapitel der Menschheitsgeschichte ein. Vor wenigen Tagen erfolgte der zweite bemannte Flug der Sowjets in die Erdumlaufbahn. Irgendein sowjetischer Ingenieur konstruierte flugfähigere Raketen als der vielgepriesene Deutschamerikaner Wernher von Braun. Das Rennen im All machten die Sowjets, sie würden wohl als Erste auf dem Mond landen. Den USA waren bislang nur zwei unspektakuläre Astronautenstarts auf 200 Kilometer Höhe gelungen, keine Erdumkreisung.

Der Sputnik-Schock war in der westlichen Welt immer noch nicht überwunden. Im Oktober 1957 hatten die Sowjets zum ersten Mal einen Satelliten ins All geschossen, der mehrmals die Erde umflog, unter anderem schwebte er auch über dem Territorium der USA. Das bedeutete, dass die UdSSR von nun an in der Lage war, atomwaffenbestückte Raketen von einem Kontinent zum anderen abzufeuern.

Doch Revay meinte ein völlig anderes Ereignis. Gerade hatte er am Telefon erfahren, dass im sowjetisch besetzten Ostdeutschland mit dem Bau einer undurchdringlichen Sperranlage mitten durch die Stadt Berlin begonnen wurde. Westberlin war isoliert. Das kommunistische Regime wollte so die eigene Bevölkerung an der Flucht in die Sektoren der Alliierten hindern. Eine zweite Berliner Blockade, viel gefährlicher als die erste vor dreizehn Jahren, war im Gange. Revays Stimme überschlug sich. »Menschen, die sich noch in die Freiheit retten wollen, werden erschossen!«

Orekhoff blickte auf das zerknitterte Flugticket Paris–Perpignan. Glücklicherweise befand er sich in Sicherheit, fernab vom tragischen Geschehen, beschützt vom französischen Geheimdienst. Er saß in einer Limousine und fuhr entlang der malerischen Mittelmeerküste, während im Zentrum Europas der dritte Weltkrieg ausbrach. Die USA würden eine solche Provokation nicht auf sich sitzen lassen.

Früher oder später, das hatte er immer prophezeit, musste es zur Entscheidungsschlacht kommen. Der menschenverachtende Bolschewismus würde seine Welteroberungspläne sonst niemals aufgegeben.

Revay schien Orekhoffs Gedanken zu erraten. Nein – es würde keinen dritten Weltkrieg geben, erläuterte er, völlig irreal: »Beide Supermächte verfügen über das gleiche Massenvernichtungspotenzial: Wasserstoffbomben, Atomwaffen, chemische, biologische Waffen, in Bälde Kampfsatelliten.«

Orekhoff wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Er ärgerte sich, dass er seine Sonnenbrille verloren hatte. Das grelle Tageslicht wurde um die Mittagszeit unerträglich. So unerträglich wie Revays stoische Ruhe angesichts des Terrors in Berlin. Er biss sich auf die Lippen. Eigentlich fand Orekhoff, die USA müssten die Sowjetunion mit der Mutter aller Bomben zum Rückzug aus Osteuropa und Ostasien zwingen. Aber das zu sagen war zurzeit und in dieser Umgebung nicht opportun. Orekhoff musterte Revay misstrauisch. Er hegte seit langem den Verdacht, dass der französische Staatschef General Charles de Gaulle ungeachtet der Konfrontation im Kalten Krieg mit der Sowjetunion sympathisierte. Frankreich wollte kein amerikanisches Übergewicht in Europa, hoffte auf eine Verständigung mit dem Riesen im Osten.

Wenig später bot sich den Fahrzeuginsassen ein überwältigender Blick auf das Bergmassiv der spanischen Pyrenäen. Revay setzte zu einem Überholmanöver an und musste scharf bremsen, als ihm unvermittelt ein weißes Cabriolet entgegenkam. Am Horizont tauchte eine Bergfestung auf.

»Das abendliche Treffen wird dort stattfinden – in Fort Béar«, verkündete Revay und fügte hinzu: »Seien Sie gewappnet. Der berühmte Jean Cocteau wird der Runde beiwohnen.«

Vor lauter Überraschung blieb Orekhoff das Wort im Halse stecken. Dieser Name weckte in ihm eine düstere Erinnerung.

Cocteau war einer der berühmtesten Franzosen seiner Zeit, Romanschriftsteller und Künstler und inzwischen schon über siebzig Jahre alt. Für Orekhoff war Cocteaus Lebenswirklichkeit eine fremde Welt, fernab seiner selbstgewählten, abgeschotteten Emigrantenexistenz. Eine Assimilation an die französische Leitkultur lehnte Orekhoff ab, er blieb Russe, las ausnahmslos exilrussische Literatur, traf sich ausschließlich mit Gleichgesinnten und verbrachte die Wochenenden in der russisch-orthodoxen Kirche in der Rue Daru in Paris oder der Avenue De Fré in Brüssel.

Doch insgeheim neidete Orekhoff dem französischen Lebemann, diesen bisexuellen Kulturheros, der einen Feldzug gegen die Homophobie in Frankreich führte, sein Ansehen. Der Dichterfürst war in Salons des russischen Hochadels in Paris zu Hause, wo Orekhoff selbst der Zutritt verwehrt war. Cocteau nannte überdies den berühmten russischen Musiker Igor Strawinski seinen Freund und unterhielt Verbindungen zum avantgardistischen Ballett. Cocteaus eigene Stücke wurden in Amerika aufgeführt, seine Filme gewannen alle Preise. Gerne prahlte der eitle Künstler mit seinem Vermögen. Orekhoff litt fast körperlich darunter, dass es diesem Schnösel auch noch gelungen war, die schöne Russin und Modeikone Natalia Paley zu verführen, eine Prinzessin aus dem Hause Romanow, die von der gesamten Diaspora angehimmelt wurde.

Orekhoff schloss die Augen und versuchte, sich genau zu erinnern. Es musste etwa zehn Jahre vor Kriegsausbruch gewesen sein. Diesen regnerischen Tag, oben in seiner Pariser Altbau-Mansarde, würde er niemals vergessen …

Die schweren Tropfen prasselten unerbittlich auf das Dach. Frankreich war, wie das übrige Europa, in die schlimmste Wirtschaftskrise aller Zeiten gestürzt. Der New Yorker Börsenkrach vom Oktober 1929 ließ die Bevölkerung dramatisch verarmen. Die noch jungen bürgerlichen Demokratien standen vor großen Bedrohungen: einerseits der Bolschewismus im Osten, andererseits der Faschismus in Südeuropa. Niemand ahnte, welche Katastrophe sich bald ereignen würde, nachdem Adolf Hitler sich in Deutschland den Weg an die Macht gebahnt hatte. In Europa, daran konnte sich Orekhoff noch gut erinnern, herrschte eine aggressive, fatalistische Untergangsstimmung. Der Versailler Vertrag, der Europa nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich hätte bändigen sollen, war längst Makulatur.

Orekhoff wusste noch genau, wie er aus seinem kleinen Dachgeschossfenster auf den Straßenverkehr in der Rue de Mademoiselle heruntergeblickt hatte. Regendurchnässte Passanten eilten über die Kreuzung, an hupenden Autos vorbei. Plötzlich sah er eine Limousine vorfahren. Jemand stieg aus. Wenige Sekunden später ertönte ein lautes Klopfen an seiner Tür. Noch Jahre danach würde sich Orekhoff immer wieder vorwurfsvoll fragen, warum seine Ehefrau den Fremdling in die Wohnung gelassen hatte.

Der Unbekannte trat ein. Sein Gesicht war sichtlich von der Sonne gebräunt, über der markanten Stirn trug der Vierzigjährige das schüttere Haar nach hinten gekämmt. Gekleidet war der Sonderling wie ein amerikanischer Dandy. Er trug ein weißes Jackett, weiße Hosen und einen weißen Hut. Seine nassen Stiefel wischte er ungeniert am Teppich ab.

Cocteau setzte sich unaufgefordert auf den einzigen freien Stuhl im Arbeitsraum, von dem er zuvor einige verstaubte Bücher heruntergestoßen hatte. Bevor Orekhoff, der damals nur schlecht Französisch sprach, auch nur einen überraschten Laut von sich geben konnte, schilderte der Künstler sein Anliegen.

Er arbeite an einem neuen Roman auf der Grundlage okkulter Schriften und habe den Beweis erbracht, dass die Geschichte der Menschheit sich nach bestimmten Zyklen wiederhole. Ein ständiges Déjà-vu von Krieg und Frieden. Von den altägyptischen Symbolen der Ouroboros, der Schlange, die sich selbst verzehrt, über das hinduistische Konzept des Yoga bis zum Kreislauf der Verfassungen nach Polybios und Machiavelli ließe sich genau ableiten, wie Schlüsselmomente der Universalgeschichte ungefähr alle 800 Jahre nach gleichem Muster wiederkehrten.

Im verrauchten Kabinett entstand eine Pause. Erstaunt hörte Orekhoff dem ungebetenen Gast zu und verstand kein Wort. Dieser lehnte sich im Stuhl zurück und wechselte das Thema. Er kam auf Russland zu sprechen und erzählte, wie er vor einiger Zeit den berühmten Dichter und Maler Maximilian Woloschin in dessen Refugium auf der Halbinsel Krim hatte aufsuchen dürfen, dank Visum von der sowjetischen Botschaft. Mit diesem Vordenker des »Silbernen Zeitalters« der Poesie in Russland habe er nächtelang, auf das dunkle Schwarze Meer blickend, über die metaphysischen Ursachen der Oktoberrevolution debattiert.

Cocteau fuhr fort, sein Gegenüber mit einem seltsamen Blick musternd: »Mich treibt das unbändige Verlangen, diese Diskussion nun mit Ihnen fortzusetzen. Sie sind ein wichtiger Zeitzeuge und einer der klügsten politischen Köpfe in der hiesigen russischen Diaspora. Hoffentlich nicht so voreingenommen wie die alten weißen Generäle, die die Schuld für die Oktoberrevolution ausschließlich bei den Roten suchen!« Der Dichter rückte sein Jackett zurecht.

Cocteau entnahm aus einer mitgebrachten Ledertasche ein technisches Gerät, wie es Orekhoff noch nie vor Augen gekommen war. Ein Tonbandgerät aus Kunststoff, von der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik BASF in Deutschland produziert. Während der Franzose nach einer Steckdose suchte, griff Orekhoff nach der Teekanne, um seinen Gast zu bewirten. Die riesige Tonbandspule begann sich zu drehen. Das Gerät surrte vor sich hin und machte Orekhoff zunehmend nervös.

Cocteau kramte ein vergilbtes Blatt Papier aus der Tasche. »Das ist die Abschrift einer Prophezeiung, die Woloschin aus dem Französischen ins Russische übersetzt hat. Sie ist 400 Jahre alt, vielleicht älter. Sie erkennen in ihr auf sensationelle Weise unsere Gegenwart.«

Orekhoff nahm das Papier und blickte auf die kyrillischen Buchstaben. Seine Neugierde wuchs.

Dem vorausgehen wird eine höchst seltsame Sonnenfinsternis, die dunkelste und finsterste seit Erschaffung der Welt und bis zu Leiden und Tod Jesu Christi und bis zum heutigen Tag. Es wird im Monat Oktober sein, dass es zu einer großen Umwälzung kommt, dies derart, dass man denken wird, die Erde habe ihre natürliche Bewegung verloren und sei in ewige Finsternis geschleudert worden. Dem vorausgehen werden im Frühling und nachfolgend extreme Veränderungen und Regierungswandel; das einhergehend mit dem großen Beben der Erde und der Verschmutzung durch das neue Babylon, der elenden Tochter, die erhöht wurde durch die Gräuel des ersten Holocaust, die sich nicht länger halten wird als nur 73 Jahre und 7 Monate.

Orekhoff rümpfte die Nase. Was sollte dieses Kauderwelsch? Der Mystiker Woloschin interessierte ihn nicht sonderlich. Intellektuelle, die im kommunistischen Russland zurückgeblieben waren, durften bekanntlich nicht frei denken; sie dienten dem bolschewistischen Staat. Außerdem war Woloschin ein bekennender Freimaurer – sicherlich gehörten er und Cocteau derselben Loge an. Orekhoff schüttelte sich vor Ekel. Hatten die jüdischen Freimaurer nicht den Zarensturz zu verantworten? Das jedenfalls wurde in den Kreisen der russischen Bürgerkriegsflüchtlinge kolportiert. Angebliche Humanisten, die in Wirklichkeit das Christentum bekämpften. Orekhoff kniff sich in den Arm. Er musste höllisch aufpassen, nichts Falsches zu sagen.

Cocteau bemerkte Orekhoffs Unmut trotz aller Selbstbeherrschung. Aber er begeisterte sich unbeirrt für die Prophezeiung, schien wie in Trance:

»In dieser Schrift ist eindeutig die Rede von der Oktoberrevolution. Das ist mit der Sonnenfinsternis und dem Schwerkraftverlust der Erde gemeint. Verstehen Sie – die Oktoberrevolution hat die Menschheit in einen neuen Zyklus der Zerstörung geführt.«

Orekhoff überflog das Schriftstück erneut. Er wollte gegenüber seinem Gast höflich bleiben. Aber der Sinn der Wahrsagung erschloss sich ihm immer noch nicht. Er war Kirchgänger, in religiösen Fragen belesen. Zweifellos besaß er ein feines Gespür für religiöse Texte. Das hier Geschriebene erinnerte ihn beim genauen Hinsehen an die Ausdrucksweise im Buch der Apokalypse. Also ein Plagiat! Woloschin hatte es gewagt, bei dem Evangelisten Johannes abzuschreiben und Aussagen des Lieblingsapostels Jesu als eigene Weissagung umzudeuten. Andererseits hatte Cocteau recht. Die Oktoberrevolution war ein epochales, apokalyptisches Ereignis – ihre Erschütterungen waren dermaßen stark, dass sie durchaus die gesamte Menschheit näher an das Jüngste Gericht rücken konnte.

»Geht Ihnen kein Licht auf?« Cocteau deutete mit dem Finger auf die Textstelle, wo der Regierungswechsel für das Frühjahr – vor dem Ereignis im Oktober – angekündigt wurde. Orekhoff wurde bleich. Sollte hier tatsächlich die Februarrevolution gemeint sein? Er las die Prophezeiung zum dritten Mal. Was bedeutete »dem vorausgehen wird …«? Welches andere epochale Ereignis folgte unmittelbar der Oktoberrevolution? Der Text war zu sibyllinisch verfasst.

Cocteau ließ sein Gegenüber nicht aus den Augen. Welcher Holocaust, welches Brandopfer also, würde in der Folge zum Erstarken der biblischen »Hure von Babylon« führen?

»Gemeint ist die Sowjetunion«, befand der Dichter. »Ansonsten ergibt der Verweis auf die Oktoberrevolution keinen Sinn.« Er schnupperte genussvoll an seiner Tabakdose. Seine Stimme bebte: »Die Oktoberrevolution ist nur die Ouvertüre für einen neuen, furchtbaren Krieg. Die Welt wird danach eine andere sein, Sie werden das erleben.«

Orekhoff zweifelte am Geisteszustand des Besuchers. Wovon fantasierte er da?

Schon sein Leben lang war Orekhoff davon überzeugt – oder besser: hoffte darauf –, dass die verfluchte Oktoberrevolution nichts anderes als ein unglücklicher Ausrutscher in der großen russischen Geschichte war. Auch seinen Nachkommen würde er diesen Gedanken mit auf den Weg geben. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte Russland den Westen wirtschaftlich fast schon eingeholt, erläuterte er seinem Gast. Hätte Russland diesen Krieg gewonnen, wäre es jetzt mächtiger als die angelsächsische Achse. Im Falle eines Sieges über das Deutsche Kaiserreich wäre das alte Konstantinopel, samt den slawischen Staaten Osteuropas, Russland zugefallen; man hätte das Osmanische Reich beerbt. Ein Sieg auf ganzer Linie.

Cocteau unterbrach seine Ausführungen barsch: »Der nächste Weltkrieg wird Europa völlig unterjochen. Die Sieger werden von außerhalb kommen.« Orekhoffs Hoffnung auf die Wiederherstellung der Monarchie in Russland wies der Franzose kalt zurück: »Ihr altes Russland war rückständig, das kommunistische Russland ist dagegen fortschrittlich, brachte der Welt einen universalen Kulturumbruch und soziale Gerechtigkeit.«

Nach diesen Worten bekam der Hausherr einen Tobsuchtsanfall. Der Dichter reizte ihn mit seinem schelmischen Lächeln auf den Lippen zur Weißglut: »Ihr Weißen habt zu Recht gegen die Roten verloren, weil die Bolschewiken bessere Parolen hatten: Bildung für alle, Land für die Bauern, Rechte für Frauen. Dem Zaren klebte Blut an den Händen. Der Westen wird eine Renaissance des vorrevolutionären Russlands nicht zulassen.«

Orekhoff stieg die Zornesröte ins Gesicht. Wie konnte dieser selbstsüchtige Bösewicht, der eben noch andachtsvoll seinen Ausführungen gelauscht hatte, es wagen, ihn in seinem Hause so zu beleidigen?! Er wusste, dass in Paris sich selbst verleugnende Intellektuelle vom Ende des Kapitalismus in der Weltwirtschaftskrise träumten. Ihr Salongeschwätz widerte ihn an. Er wechselte ins Pathetische: »Die bolschewistische Revolution war nichts anderes als ein inhumanes Experiment an einem geschundenen und versklavten Volk! Woanders scheiterte das mörderische Experiment. Aber am Leib des russischen Volkes wurde es ausgetestet.« Mit diesen Worten spuckte er auf den Boden.

Daraufhin verabschiedete sich Cocteau so schnell, wie er gekommen war. Orekhoff war so verärgert, dass er sich nicht einmal von seinem Stuhl erhob, um ihn nach draußen zu begleiten.

Dann streckte der Entschwundene seinen Kopf noch einmal zur Tür herein: »Sie haben das Entscheidende in der Prophezeiung übersehen: Russland wird den Kommunismus im Sommer 1991 abschütteln. Die Oktoberrevolution war also umsonst. Sie bringt der Menschheit nichts. Sie wird im nächsten Jahrhundert schon vergessen sein. Gerade arbeite ich an meinem Stück ›La machine infernale‹ – schauen Sie es sich an, dort werde ich all das verarbeiten!«

Der Sonderling schlug die Tür endgültig hinter sich zu und verschwand aus Orekhoffs Leben.

Jetzt, auf der langen Fahrt entlang der Mittelmeerküste nach Fort Béar, verstand Orekhoff plötzlich, was diese merkwürdige Prophezeiung vom Holocaust mit der Sowjetunion zu tun hatte. Dreißig Jahre waren seitdem vergangen, alles lag klar und deutlich auf der Hand: Die Sowjetunion war über den Sieg gegen Hitler-Deutschland zu noch größerer Macht aufgestiegen, zur »elenden Hure von Babylon«, dem Reich des Antichristen. Und laut Prophezeiung sollte sie in genau dreißig Jahren in sich zusammenfallen? Für Orekhoff gehörte diese Vorstellung ins Reich der Fabeln.

Der Citroën näherte sich der sagenumwobenen Festung, die auf einem Berg direkt an der Meeresküste thronte. Dahinter lag Spanien, dazwischen die Grenze der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der NATO. Hier Freiheit, dort Diktator Franco. Die Festung war als Funk-, später als Abhörstation des französischen Militärs Ende des vergangenen Jahrhunderts im Stil einer mittelalterlichen Burg errichtet worden. Was aussah wie eine Touristenattraktion, barg ein breites Netz von unterirdischen Waffenlagern, die Frankreich vor einem Angriff vom Mittelmeer her schützen sollten.

Die Fahrt dauerte nun eine gute Stunde. Der Geheimdienstler setzte auf der bergabführenden Straße zu einem waghalsigen Manöver an, um das weiße Cabriolet abzuschütteln, das ihnen unverändert folgte. Orekhoff kurbelte das seitliche Fenster herunter und atmete gierig die frische Meeresluft ein. Die Mittelmeerküste entfaltete ihre imposante Farbenpracht. Rosarote Sträucher am Rande des Weges, Nadelbäume, Lorbeerbüsche und uralte Eukalypten. Wie lange war es her, dass Orekhoff Palmen gesehen oder sich im Schatten einer Zypresse ausgeruht hatte?

Auf die Frage, was es mit dem Cabriolet auf sich habe, murmelte Revay: »Wahrscheinlich CIA.« Das Autoradio verstummte, offenbar passierte der Wagen einen Funkschatten. Dann ertönte wieder seichte Unterhaltungsmusik und Orekhoff beschlich das Gefühl, dass die Rhythmen mit der wippenden Federung der Hydraulik des Citroëns auf der Straße harmonierten.

Revay bremste an einer Wegkreuzung, drehte ab in eine Seitenstraße. Nach kurzer Fahrt hielt der Citroën an einer Schranke. Vor ihnen lag die seltsame Festung in zweihundert Metern Höhe.

Wirklich wie eine Ritterburg, dachte Orekhoff, nur fehlte noch der typische Wehrturm. Der Berg war von einem Stacheldrahtzaun umgeben. Eine Patrouille warf einen Blick in das Wageninnere, danach durfte Revay passieren. Die Schranke schloss sich hinter ihnen, und der Citroën begann seinen vorerst letzten Aufstieg, immer den kurvenreichen Weg entlang. Die Straße war nicht asphaltiert, seitlich unbefestigt, bei Regen hätte der Wagen an manchen Stellen gefährlich wegrutschen können. Jetzt wirbelte er nur eine Menge Staub auf.

Über eine heruntergelassene Zugbrücke gelangte das Auto zur Toreinfahrt. Wieder wurden die Insassen kontrolliert, schließlich in den Innenhof durchgewunken. Seit dem Bau der Zitadelle hatte sich auf ihrer oberen Plattform wenig verändert. Nur thronten jetzt riesige Antennen über dem Gebäudekomplex. Mehrere Krähen kreisten über der Festung. Seltsamerweise war im Burginnern keine Menschenseele zu sehen.

»Der ausgeklügeltste Horchposten am gesamten Mittelmeer«, zwinkerte Revay seinem Begleiter zu und versicherte: »Hier sind wir ungestört, keine Amerikaner, keine NATO – unser Hoheitsgebiet.«

Der Citroën parkte vor einem Backsteingebäude. Die Eingangstür, noch aus der Ursprungszeit der Festung, stand offen. Aus einem Seitenfenster lugte ein Gesicht hervor und verschwand gleich wieder hinter dem Vorhang. Währenddessen entstieg der Fahrer lässig der Limousine und dehnte seinen von der Fahrt angespannten Rücken. Es war später Nachmittag, aber die Sonne brannte erbarmungslos auf die Küstenlandschaft hernieder.

Revay holte das Gepäck aus dem Kofferraum und wies auf die Tür: »Monsieur, Sie bekommen das romantischste Zimmer der Burg – und werden bei einem Glas Rotwein abends den schönsten Sonnenuntergang Frankreichs genießen.«

Eine kleine Wendeltreppe führte nach oben, wo sich einige nebeneinanderliegende Zellen befanden. Orekhoffs Erwartungen, was die atemberaubende Aussicht auf Gebirge und Meer anging, wurden sogar übertroffen. Er öffnete das Fenster und starrte einige Minuten lang gedankenversunken in die Ferne. Schließlich legte er sich zum Ausruhen aufs Bett. Die Angst, dass in Berlin die Lage eskalieren könnte, ließ ihn nicht los.

Nach einem kurzen Schlaf stand Orekhoff auf und legte seinen Koffer auf das schmale Bett. Die kleine Ikone mit dem Bild des Heiligen Nikolaus, dem Schutzheiligen der Reisenden, platzierte er neben der Bettkante. Nachdem er die Tür verriegelt hatte, holte er seine Gaspistole hervor und versteckte sie unter dem Kopfkissen. Auf dem Tisch stand ein Kübel mit kaltem Leitungswasser. Gierig trank er davon ein großes Glas. Bevor er sich genüsslich eine Zigarette anzünden konnte, klopfte Revay an die Tür.

Die Abenddämmerung senkte sich über die Festungsmauern, das Meereswasser wechselte die Farbe, auch der Wellengang wurde heftiger. Die Männer betraten das Offizierskasino, wo ein Soldat gerade auserlesene Speisen, Getränke und Früchte servierte. Ein stattlicher Herr mittleren Alters erwartete sie in Uniform – der Kommandeur des Militärstützpunktes.

»Monsieur, Sie hassen die Sowjetunion, aber Sie sind glühender russischer Patriot. Jemanden wie Sie brauchen wir«, begrüßte sie der Uniformierte. Für Orekhoff gab es keinen Zweifel, dass dieser Oberst ein ganz hohes Tier im Geheimdienst war. Vielleicht der Chef aller Kundschafter Frankreichs.

Der Oberst suchte einen freundlichen Ton: »Die Sowjetunion verändert sich, das ist gut. Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow reformiert das kommunistische System. Stalins Leichnam soll aus dem Mausoleum am Roten Platz verschwinden.«

Orekhoff verneinte heftig. Nichts habe sich nach Stalins Tod verändert. Tyrannei und Terrorherrschaft seien unverändert intakt. Der Kalte Krieg, die kommunistische Bedrohung wäre auf einem neuen Höhepunkt angelangt. »Der Westen ist so naiv.« Orekhoff erschauderte förmlich, seine Stirn legte sich in tiefe Falten. »Die westlichen Kapitalisten verkaufen den Sowjets den Strick, an dem Letztere sie aufhängen werden! Außerdem wird der KGB im Westen Unruhe stiften, Proteste provozieren, Regierungen unterminieren. Wir müssen uns warm anziehen.«

Der Oberst hörte ihm zwar zu, doch dann zog er eine Aktenmappe hervor: »Ihr Dossier.« Orekhoff erstarrte. Wie weit sollte er in diese Geheimdienstangelegenheiten hineingezogen werden? Wie um sich rückzuversichern, blätterte der Oberst ein wenig in der Akte. Dann fixierte er Orekhoff und sagte schneidend: »Sie zählen zum inneren Kreis zaristischer Ex-Offiziere, die einen Umsturz in der Sowjetunion planen.«

»Uns ist jedes Mittel recht, das Unrechtsregime zu stürzen«, antwortete Orekhoff wie aus der Pistole geschossen. Was wollten diese Agenten von ihm? Sein Vorleben war hinlänglich bekannt. In den zwanziger Jahren operierte aus der russischen Emigration heraus eine geheime Einsatztruppe, die Bombenattentate in den grenznahen Städten der Sowjetunion verübte. Dabei starben keineswegs nur Politkommissare, sondern auch unschuldige Zivilisten. »Terrorismus haben wir immer verabscheut«, versicherte er dem Oberst.

Der Oberst blätterte weiter in der Akte, Seite für Seite. Im Offizierskasino wurde es still. »Auf welcher Seite standen Sie im Krieg?«, fragte er unverblümt.

Jedermann wusste, dass die russische Emigration insgeheim darauf gehofft hatte, den Bolschewismus mit Hitlers Hilfe zu beseitigen. Orekhoff wurde das Gespräch zusehends unangenehmer, zudem glich es einem Verhör. Das Kriegskapitel schmerzte ihn sehr. Er gab zur Antwort: »Der Hass der Diaspora, übrigens auch vieler sowjetischer Kriegsgefangener, auf Stalin war so groß, dass sie ihre Hoffnungen auf die Befreiung ihrer Heimat vom Bolschewismus mit Hitler verbanden.«

Der Oberst blickte mürrisch. Doch der Exilrusse war von dessen historischem Verständnis überzeugt. Er musste doch wissen, dass die Deutschen bei ihrem Angriff auf die Sowjetunion auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen waren. Die Wehrmacht wurde von den sowjetischen Völkern als Befreier empfangen. Ein gefangengenommener General erklärte sich sogar bereit, eine russische Befreiungsarmee gegen Stalin aufzustellen. Zum Kriegseinsatz kam sie nicht, weil Hitler den »Untermenschen« misstraute. Nach dem Krieg wurde der Überläufer von den Siegermächten an Stalin ausgeliefert und starb am Galgen. Orekhoff hängte ein Bild des Generals in seinem Wohnzimmer auf.

»Wie empfanden russische Emigranten den Hitler-Stalin-Pakt?«, bohrte der Oberst unverdrossen weiter.

Wieder eine solche Fangfrage, durchfuhr es Orekhoff. Der Franzose testete aus irgendeinem Grund seine politische Gesinnung. Worauf genau wollte er hinaus? Inmitten der Kämpfe des Ersten Weltkrieges hatte das Oberkommando des Deutschen Kaiserreichs dem Revolutionär Lenin in einem plombierten Zugwaggon die Rückkehr nach Russland organisiert, ihn mit viel Geld ausgestattet, damit er dort die Revolutionsunruhen schürte. Nach seiner Machtergreifung löste Lenin sein Versprechen ein und kapitulierte im Gegenzug vor den Deutschen. Russland scherte aus dem Krieg aus – um den Preis des Verlustes seiner Westgebiete. Finnland, das Baltikum und die Ukraine wurden unabhängig. Durch das Geheimabkommen mit Hitler holte sich Stalin diese Territorien später wieder zurück.

Der Blick des Oberst wurde streng. Orekhoff wischte die aufgetretenen Zweifel sofort beiseite: »Natürlich war Stalin ein Kriegsverbrecher – aber vor allem beging er Verbrechen am eigenen Volk.« Er meinte, was er sagte.

Es war an der Zeit, seine Treue zum Westen zu bekunden. Aus voller Überzeugung fuhr er an alle gewandt, die um ihn herum saßen, fort: »Stalin gewann den Krieg nur dank großzügiger amerikanischer Hilfsleistungen. Und ohne Amerikas Landung in der Normandie wäre er durch Deutschland bis an den Atlantik durchmarschiert, hätte Frankreich besetzt, wie Polen.«

Die Mine des Oberst hellte sich auf. »Ich werde Sie heute Abend rekrutieren und hinter den Eisernen Vorhang entsenden.«

Orekhoffs Gesicht wurde erneut kreidebleich. Die Beruhigungsversuche des Oberst halfen nicht; der Exilrusse protestierte, gestikulierte wild mit den Händen: »Ihr könnt doch einen Führungsoffizier nicht blindlings in die Schlacht werfen! Das Risiko ist viel zu groß. Denkt daran, wie eine solche Operation mit Exilkubanern gerade in der Schweinebucht erbärmlich gescheitert ist.«

Der Oberst insistierte. »Die Sowjetunion wird in zwei Monaten die Zarenbombe am Polarkreis zünden, die bislang stärkste Wasserstoffbombe der Geschichte, viertausendmal stärker als Hiroshima. Die Amerikaner sind davon kaum betroffen. Atombomben könnten amerikanisches Territorium – trotz Sputniks – gar nicht treffen, sie müssten mit einem Flieger über den Atlantik transportiert werden. Damit hätte die US-Luftwaffe genügend Zeit, das feindliche Flugzeug abzuschießen. Frankreich aber ist verwundbar.«

Er erinnerte die Runde daran, dass es auch in der UdSSR genug Wissenschaftler gebe, die einen Atomkrieg um jeden Preis verhindern und deswegen sogar mit dem verfeindeten Westen vertrauliche Informationen austauschen wollten. Es sei Orekhoffs Aufgabe, diese Personen ausfindig zu machen und mit Frankreich zusammenzubringen.

Die Proteste des Exilrussen ignorierte der Oberst vorsorglich. Seine Stimme klang beschwichtigend: »Sie sind über jeden Verdacht erhaben, für die Sowjetunion zu spionieren. Und als bekannter Emigrantenführer sind Sie für diejenigen in der Sowjetunion vertrauenerweckend, die mit dem Westen in Verbindung treten wollen.«

Mit anderen Worten: Er sollte spionieren. Orekhoff schüttelte verzweifelt den Kopf.

Der Oberst erhob sich majestätisch vom Stuhl und wies, keinen Widerspruch duldend, alle an, ihm zu folgen. Die Männer schritten durch einen dunklen Gang. Eine Stahltür öffnete sich wie von selbst. Dahinter verbarg sich eine Wendeltreppe, die ins untere Verlies führte. Feuchte Luft strömte ihnen entgegen. Matt beleuchtete Wände halfen, Halt zu bewahren. Der Abstieg war recht mühsam. Orekhoff fühlte sich elend. Der Oberst legte ihm versöhnlich die Hand auf die Schulter und fragte, ob seine Schussverletzung aus dem Ersten Weltkrieg noch Schmerzen bereite. Der Exilrusse verneinte und wunderte sich über die Kenntnis solcher Einzelheiten aus seiner Biografie.

Orekhoff hatte schon etliche militärische Einrichtungen gesehen, aber noch keine wie diese. Der Oberst betonte, dass kein nichtfranzösischer Staatsbürger vor ihm die Ehre gehabt hatte, diesen Ort zu betreten. Er flüsterte, nun deutlich freundlicher wirkend, dass unterhalb der Festung ein geheimes Militärobjekt zu besichtigen wäre. Orekhoffs Reise nach Südfrankreich wurde immer aufregender – und ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Während sie die Wendeltreppe herabstiegen, erzählte der Oberst die unglaublichste Geschichte, die Orekhoff jemals zu hören bekommen hatte.

Um die Jahrhundertwende fand der Gemeindepriester der Kirche in Rennes-le-Château, einem mittelalterlichen Ort anderthalb Autostunden von Fort Béar entfernt, in einem zugemauerten Verlies unter der Dorfkirche einen Schatz. Er lagerte in einer alten Truhe, die dort wahrscheinlich während der Zeit der Französischen Revolution versteckt worden war.

Zunächst bedeutete das nichts Außergewöhnliches. Viele Adlige und Wohlhabende versteckten in diesen gefährlichen Zeiten ihr Hab und Gut vor den plündernden Horden der Revolution. Doch in diesem Fall entpuppte sich der Fund als Sensation. In der Truhe befand sich, neben zahlreichen astronomischen Aufzeichnungen aus dem Spätmittelalter, ein mysteriöser Apparat, der aufgrund seiner technischen Beschaffenheit unmöglich aus der damaligen Zeit stammen konnte. Niemand konnte sich das erklären.

Weil der Pfarrer von Geldsorgen geplagt wurde, bot er den Inhalt der mysteriösen Kiste kurzerhand der französischen Armee zum Kauf an. Ein Sachverständiger aus dem militärischen Geheimdienst ritt nach Rennes-le-Château, um das Gerät zu untersuchen. Danach brach in der Kirche große Hektik aus. Der Geheimdienstler sperrte das Gebäude ab und wies an, das Objekt in die Zitadelle von Fort Béar zu verfrachten. Der Priester erhielt einen hohen Finderlohn, aus dem er später seine Kirche restaurierte. Er wurde dazu verpflichtet, sein Wissen mit ins Grab zu nehmen.

Die nationale Regierung qualifizierte den Fund als höchst geheim und veranlasste intensive Forschungen am Objekt. Weil man ausländische Spione fürchtete, zog das Militär keine qualifizierten Wissenschaftler aus den großen Forschungsinstituten hinzu. Es vergingen Jahre, bis dem damaligen französischen Präsidenten, Jean Casimir-Perier, das Ergebnis der Analyse vorgelegt werden konnte. Der Untersuchungsbericht war schockierend: Das unbekannte Objekt sollte außerirdischen Ursprungs sein. Alle vorhandenen Akten wurden daraufhin vernichtet, der geheimnisvolle Apparat in der Festung einbetoniert. Die Regierung verordnete absolutes Stillschweigen.

Während der deutschen Besetzung Frankreichs erreichte ein Sonderspähtrupp Hitlers das Fort. Die Aufklärer suchten nach einem legendären Schatz der Merowinger, präsentierten uralte Geheimschriften. Sie erwähnten, dass Hitler wie ein Getriebener nach einem Heiligen Gral fahndete, der an der Mittelmeerküste von den Tempelrittern vergraben worden sein sollte. Die Aktivisten des französischen Widerstandes schafften in letzter Minute den kostbaren Fund in ein noch sichereres Versteck.

Orekhoff zitterte vor Erregung und hielt sich nur mit Mühe am feuchtkalten Treppengeländer fest. Sie mussten tief in das Innere des Bergfelsens eingedrungen sein. Am Ende des Treppenschachts öffnete sich vor ihnen ein unterirdischer Gang. Während der Oberst seine Erzählung fortsetzte, wurden in der Ferne verzerrte Stimmen laut. Schließlich öffnete sich eine Stahltür und die Männer betraten einen hell erleuchteten Raum. Ein an der Decke befestigter Scheinwerfer beleuchtete ein seltsames Gerät auf einem Metalltisch, der Orekhoff an den Operationstisch eines Hospitals erinnerte.

Das kugelartige Objekt, auf das sich die Aufmerksamkeit der Anwesenden richtete, war kaum größer als ein menschlicher Kopf, aus edlem Stahl gefertigt. Orekhoff staunte. Eine solche Konstruktion hatte er noch nie gesehen. Die Kugel musste einige Kilogramm wiegen, die Oberfläche war orange, teils rostfarben und stark abgenutzt. Orekhoff entdeckte tiefe Schleifspuren und mehrere Kratzer. Es hatte den Anschein, dass das Objekt den zahlreichen Experimenten an seiner Außenhülle kaum mehr standhielt. Über die Jahrzehnte hinweg war damit offenbar nicht sehr zimperlich umgegangen worden – man hatte das Rätsel mit brachialer Gewalt lösen wollen.

Der Oberst näherte sich der mysteriösen Kugel so ehrfürchtig wie einer heiligen Reliquie und zog vorsichtig an einem kleinen Griff an der Außenhülle. Der feste Verschluss öffnete sich, und höchst verwundert warf Orekhoff einen Blick in das Innere. Er war beeindruckt von der faszinierenden Elektronik, die sich ihm darbot. Der Innenraum barg technische Feingeräte, Kabel, Schalter und viele seltsame, winzige Teile. Hinter der futuristischen Elektronik befand sich ein Versteck mit Datenträgern, die mit der gegenwärtigen Technik nicht zu entschlüsseln waren. Aus dem Innern ragten verrostete Drähte und eine abgebrochene Antenne heraus.

Die Atmosphäre war bis zum Äußersten gespannt. Niemand hinderte Orekhoff daran, das Gerät zu berühren.

Der Oberst nahm einen Kugelschreiber und deutete auf eine Gravierung an der Kugelwand aus Titan. Zu seinem allergrößten Erstaunen entdeckte Orekhoff dort die alte russische Nationalfahne – die Trikolore, die das Sowjetregime durch die rote Hammer-und-Sichel-Fahne ersetzt hatte. Daneben las er in kyrillischer Aufschrift »Rostechnologii« (Russische Technologien).

Genüsslich beobachtete der Oberst das fassungslose Gesicht von Orekhoff. Er winkte eine Person herbei, die bislang im Dunkeln des Raumes gestanden hatte und sich nun als Mitarbeiter des Büros für die Sicherheit der zivilen Luftfahrt am Pariser Flughafen Le Bourget vorstellte. Der Mann trug eine Instrumententasche bei sich. Der Oberst bat um absolute Ruhe, um den Flugunfallermittler berichten zu lassen. Seine Worte versetzten Orekhoff einen weiteren Schock.

Für den Ermittler gab es keinen Zweifel, um was es sich handelte. Im Jahre 1957 hatte ein australischer Flugingenieur die sogenannte Black Box erfunden – ein hochwertiges technisches Gerät, das auf Magnetbändern die Gespräche von Flugzeugbesatzungen aufzeichnen konnte. Der Flugschreiber war mit sensitiven Peilsendern ausgestattet, damit man ihn nach einem Absturz der Maschine überall, ob im Hochgebirge oder in der Meerestiefe, ausfindig machen konnte. Er musste absolut stoßfest, hitzebeständig und wasserdicht sein. Bis zur Serienreife würde es allerdings noch einige Jahre dauern. Der vor ihnen liegende Apparat stellte genau solch einen Flugschreiber dar – nur ungleich höher entwickelt als alle bekannten Geräte. Aber immerhin: Seit es diese Technik überhaupt gab, wussten die Militärs in Fort Béar endlich, mit was für einem sensationellen Fund sie es zu tun hatten.

Die erste Generation von Flugschreibern war zylinderförmig. Die kugelförmige Konstruktion des Fundstücks hingegen verlieh dem Apparat eine ungleich höhere Stabilität. Das Ding würde zweifellos Flugzeugabstürze aus gigantischer Höhe und gegebenenfalls die monatelange Lagerung in Höhlen oder Meeresschluchten unbeschadet überstehen. Nach einem Absturz würde es, egal von wo, batteriebetrieben wochenlang Ultraschallsignale aussenden. Nach der Bergung konnte die Unfallursache anhand der aufgezeichneten Informationen ermittelt werden. Leider waren die sonderbaren Batterien des Gerätes aber längst aufgebraucht.

Normalerweise waren Flugschreiber so konstruiert, dass sie unverschlüsselte Informationen speicherten, auf die Flugrettungsdienste im Notfall relativ einfach zugreifen konnten. Ein Magnetband abzuhören stellte natürlich kein Problem dar. Nur besaß dieses Gerät eine völlig unbekannte Speichertechnologie. Niemand vermochte die Daten zu entziffern. Das Gerät konnte nicht aus dieser Welt stammen! Aber woher kamen dann die kyrillischen Schriftzeichen?

Die Männer begaben sich schweigend zum Ausgang. Plötzlich wurde ihnen die Tür versperrt. Orekhoff erkannte sofort den stark gealterten Dichter Cocteau, der ihnen entgegentrat. Dieser penetrante Freigeist hat hier gerade noch gefehlt, schimpfte er innerlich. Cocteaus Stimme überschlug sich: »Auf Fort Béar lagert die größte Entdeckung der Menschheit.« Er machte eine lange, bedeutungsschwere Pause. Im Bunker hörte man nur das Rattern der Belüftungsanlage. »Wir sind wie die Archäologen, die als erste die ägyptischen Königsgräber in den jahrtausendealten Pyramiden entdeckten«, rief er triumphierend. Sein weißes Kopfhaar war aufgewühlt, die Stimme klang hysterisch, als er aus dem Schatten hervortrat. Das Licht des Scheinwerfers begann zu flimmern. Orekhoff starrte auf den Greis mit den leuchtenden, fast glühenden Augen.

Die Blicke Cocteaus und Orekhoffs kreuzten sich für einen kurzen Moment. Beide erinnerten sich an ihre lange zurückliegende Unterredung in der Rue de Mademoiselle. Für den Künstler schien die Sachlage klar. Wenn es einen Flugschreiber gab, existierte auch ein dazugehöriges Flugzeug! Er näherte sich plötzlich Orekhoff, der entsetzt zurückwich, und ergriff dessen Hände. »Fahren Sie in die Sowjetunion. Suchen Sie nach Fernmeldetechnikern, Ihnen wird man vertrauen. Eine Entschlüsselung der Geräteaufzeichnung ist in der Sowjetunion am ehesten möglich, denn diese Black Box ist sicher russischen Ursprungs!«

Orekhoff hegte plötzlich den Verdacht, dass er in einem finalen Schauspiel des jeglicher Realität entrückten Cocteau gelandet war. Aus irgendeinem Grund machten sich die Geheimdienstler über ihn lustig. Testeten oder beleidigten sie seine Intelligenz? Ihm wurde schwarz vor den Augen.

»Warum fragt ihr nicht die verbündeten Amerikaner?«, stotterte Orekhoff.

»Amerikaner teilen mit niemandem ihre Erkenntnisse.«

Betretenes Schweigen herrschte im Raum. Die Versammlung begab sich auf den steilen Weg nach oben. Orekhoff stöhnte angesichts der endlosen Wendeltreppe. Draußen auf dem Hof zündete ein Wachsoldat Fackeln an. Die Festung bot ein gespenstisches Bild. Über ihr leuchteten die ersten Sterne. Orekhoff suchte mit den müden Augen am Himmel den leuchtenden Sirius im Sternbild des Großen Hundes. Der Oberst gesellte sich zu ihm: »Cocteau kennt alle Geheimnisse, sein Herrschaftswissen hat ihm seine großartige Weltkarriere ermöglicht.«

Die Brandung des Meeres ließ die Wellen mit großer Wucht gegen die Felsen schlagen. Das Wasser spritzte meterhoch. Draußen auf offener See leuchteten die Positionslampen eines Kriegsschiffes. Auf einem nahe gelegenen Felsen brannte das rote Licht eines Leuchtturms. Die schrecklichen Vorgänge von Berlin schienen vergessen.

Orekhoff wollte das Nachtlager aufsuchen, doch der Oberst hielt ihn zurück.

Er weihte Orekhoff in ein weiteres Geheimnis ein: »Zur Tarnung der Existenz dieses geheimen Objektes wurde durch den französischen Aufklärungsdienst vor geraumer Zeit ein konspirativer Bund gegründet. Die verschworene Gesellschaft der Eingeweihten beeinflusst die Legendenbildung um den sonderbaren Fund. Wir rekrutieren Esoteriker, Astrologen, Ufologen, Historiker, Kryptologen und Spezialisten für Verschlüsselungstechniken, die abseits der breiten Öffentlichkeit dem Rätsel auf den Grund gehen – in der Hoffnung, das Gerät einmal entschlüsseln zu können.« Er schloss mit einer Warnung: »Sollten ungeachtet der strikten Geheimhaltung Informationen nach draußen gelangen, wird alles in den Bereich von Verschwörungstheorien und somit ins Unseriöse verwiesen.«

Am nächsten Morgen fuhr Revay Orekhoff zum Flughafen Perpignan, wo der Exilrusse rechtzeitig die Air-France-Maschine nach Paris bestieg. Orekhoff dachte an den kommenden Tag. In was für eine Welt kehrte er zurück?

Frankreich verlor seine Kolonien in Nordafrika, das Britische Empire war auf die Größe eines Inselstaates zusammengeschrumpft, Deutschland geteilt, das einst übermächtige Österreich zum alpinen Touristenland herabgesunken, das ehemalige osmanische Imperium nur noch ein Lieferant billiger Arbeitskräfte. Die Sowjetunion beherrschte die halbe Welt, Osteuropa und Nordasien, sie stand im Nahen Osten, Nordafrika, Lateinamerika. Aus Kuba drohte den USA allergrößte Gefahr, wenn die Sowjets ihre Raketen auf der Karibikinsel stationieren sollten. Der gerade ins Amt gekommene junge US-Präsident John F. Kennedy war der Herausforderung nicht gewachsen. Sollte der Maghreb an die UdSSR fallen, wäre Frankreich vom Mittelmeer aus bedroht, wie im Frühmittelalter durch die Sarazenen.

Orekhoff blickte zum letzten Mal aus dem Fenster nach draußen. Wie jung doch die französischen Legionäre waren, die vor seinen Augen in den Krieg zogen – so wie er selbst einst, noch nicht einmal volljährig, mit der Waffe in der Hand in die Schlacht gezogen war, um sein Vaterland zu verteidigen.

Zu gerne würde er das Geheimnis der orangenen Kugel lüften, die Botschaft aus einer anderen Welt, falls es sie gab, entziffern. Nur sehr wenige Freunde konnte er mit der Angelegenheit vertraut machen. Sollte er zu viel darüber reden, würde er seines Lebens nicht mehr sicher sein. Das war ihm bewusst.

Das Flugzeug stand auf der Rollbahn, der Pilot bereitete sich auf den Start vor. In wenigen Stunden würde Orekhoff zu Hause sein. Plötzlich fuhr er zusammen. Er spürte eine leichte Berührung am Arm. Neben ihm, auf dem Gangplatz, saß die schöne Schwarzhaarige aus dem Cabriolet vom Vortag. Sie lächelte ihn an und sprach in seiner Heimatsprache, mit einem leichten amerikanischen Akzent: »Lieber Freund, lassen Sie uns den Flug gemeinsam genießen.«

1554

Der stattliche Reitertross mit drei prunkvollen Karossen in der Mitte war seit drei Wochen unterwegs. Je weiter die Gesandtschaft nach Osten zog, umso kälter und regnerischer wurde das Wetter. Die Route von Brüssel bis an die polnische Grenze hatte sie ohne Zwischenfälle zurückgelegt. Doch jetzt zwangen heftige Herbststürme die Durchreisenden, häufiger Pausen einzulegen. Die Kunde, dass eine kaiserliche Delegation hoher Würdenträger mit unbekanntem Ziel die Ländereien passierte, eilte ihnen weit voraus. Die misstrauischen Kurfürsten schickten ihre Kundschafter aus, um den Grund der Reise in Erfahrung zu bringen. Schnell sprach sich herum, wer in der vordersten, vergoldeten Kutsche fuhr: Ferdinand von Gonzaga, ein Kriegsherr des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches.

Als die Reisegesellschaft Krakau passierte, wurde ihnen von den Legaten des polnischen Königs freundlich der Weg versperrt. Sigismund II. bat Gonzaga und seine Gefolgsmänner zu einer Audienz. Das Geheimnis der kaiserlichen Gesandtschaft wurde gelüftet: Gonzagas Weg führte, so viel stand fest, ins feindliche Russland. Kopfschüttelnd, aber platzend vor Neugierde erwartete der polnische König die Gäste in seiner Residenz. »Wer aus Europa nach Moskau will, muss sich mit Polen konsultieren!«, beschwor er sie.

Der fünfzigjährige Gonzaga zog es vor, die gesamte Reise in der bequemen Kutsche zu absolvieren, während die anderen Nobelmänner hoch zu Ross neben ihm ritten und seine Anweisungen befolgten. Gonzaga bekleidete das Amt des Mailänder Gouverneurs, doch Karl V. hatte ihn im Sommer auf seine Residenz in Brüssel beordert, um ihn mit einer höchst delikaten Mission zu beauftragen. Insgesamt bestand die Gesandtschaft aus hundert Personen einschließlich Dienstleute.

Gonzaga betrachtete seine mit Goldringen verzierten Hände. Allmählich war es an der Zeit, seine Begleiter in ihren geheimdiplomatischen Auftrag einzuweihen.

Im polnischen Herrschaftssitz wurde laut und auslassend gefeiert, wie es sich beim Empfang ausländischer Gäste gehörte. Sigismund war kein Herrscher, dem schlechte Manieren oder ein ausschweifender Lebensstil nachgesagt wurden. Der letzte König aus dem Hause der Jagiellonen benahm sich auffällig still, lauschte den Erzählungen der Gesandten aufmerksam. Er trank wenig, fragte aber unablässig, was der Kaiser in diesem gottverlassenen Steppenland suchte.

Gonzaga hatte vor Antritt seiner Mission die berühmte Reisebeschreibung des früheren deutschen Gesandten in Moscovia, Siegmund Freiherr von Herberstein, studiert. Er wusste also um die historischen Ressentiments, die Polen gegenüber Moskau plagten. Er musste jedoch auf polnische Interessen keine Rücksicht nehmen, denn er vertrat hier das westliche Abendland. Trotzdem erwies er dem König die Höflichkeit, seiner Sicht der Dinge aufmerksam zuzuhören.

Russland war in Europa noch eine recht unbekannte Größe, weil es bisher in der Weltpolitik keine Rolle gespielt hatte. Das Land hatte durch seine Taufe im byzantinischen Ritus im Jahre 988 das orthodoxe Christentum angenommen und damit eine klare Grenze zum römischen Papsttum und zum katholischen Europa gezogen. Danach verschwand es in der historischen Versenkung, weil es sich fast dreihundert Jahre lang zwangsweise unter der Fremdherrschaft der mongolischen Steppenvölker befand. Bis auf seine Gründungsepoche in der Kiewer Rus hatte Russland niemals eine zentrale Staatlichkeit besessen; es bestand vielmehr aus mehreren Fürstentümern, die sich zu einer Konföderation zusammenschlossen. Die Führungsmacht ging im Laufe der Jahrhunderte stets auf den stärksten Fürsten über. Politische Ränkespiele, Machtkämpfe, Bruderfehden prägten den Charakter der Herrschaftseliten. Für die mongolischen Okkupanten war es ein Leichtes, die machtbesessenen Fürsten gegeneinander auszuspielen und sie alle in Tributpflicht zu halten.

Doch zweihundert Jahre nach dem Tod des großen Dschingis Khan begann die tatarische Macht zu bröckeln. Die Moskauer Großfürsten nutzten die Schwäche der Mongolen, um ein Gebiet nach dem anderen unter ihren Einfluss zu bringen. So begann das historische »Sammeln russischer Erde«.

In Polen weckte Moskaus Aufstieg wenig Freude. Dort hatte man mit dem katholischen Großfürstentum Litauen als »Sammler russischer Erden« geliebäugelt. Litauen war damals eine osteuropäische Großmacht, erstreckte sich vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer und bildete mit dem Königreich Polen eine Staatenunion. Hätte Litauen, nicht Moskau, die verzweigten Ostslawen unter seiner Führung vereint, wäre das russische Territorium bis an den Pazifik jetzt Teil des katholischen Europa, befand der polnische König gegenüber seinem Gast.

Sigismunds Stimme klang belehrend und anmaßend, aber er wollte, dass der Geheimrat seine Naivität ablegte: »Russland ist ein künstlicher Staat, einst von den Normannen gegründet, dann von den Griechen durch die christliche Taufe kultiviert, doch niemals europäisiert. Von den Mongolen wurden die Russen zu Asiaten gemacht, die sie bis heute sind.«

Gonzaga störte die offen zur Schau gestellte Feindseligkeit des polnischen Königs gegenüber Moskau. Der Kaiser hatte ihm einen Auftrag erteilt, und Gonzaga ging ihn hoffnungsfroh und zum Erfolg entschlossen an. Er versuchte es Sigismund so zu erklären: »Im Moskowiter Großfürstentum gibt es einen jungen Herrscher mit großen Perspektiven. Immerhin hat er die Tataren vernichtend geschlagen und ihre Hochburg Kasan eingenommen. Er steht vor der Eroberung Astrachans, damit wird Moskau die strategische Nord-Süd-Wolga-Passage unter seine Kontrolle bringen. Für Russland ist der Weg gen Asien nach dem Abschütteln des mongolischen Jochs frei geworden. Wenn es dem Großfürsten gelingt, das gesamte Territorium der untergegangenen Goldenen Horde für sich zu erobern, wird er das größte Reich auf Erden regieren. Dass Kaiser Karl V. sich für neue Optionen interessiert, liegt doch auf der Hand.«

Sigismund protestierte, wenn auch aus Anstand nur verhalten. Für Polen stellte das expansive Russland eine viel größere Gefahr dar als das Osmanische Reich. Deshalb arbeitete der König an einem Pakt mit den Türken gegen Moskau. Gonzaga erschauderte angesichts der taktischen Finessen und egozentrischen Auswüchse nationaler Partikularinteressen in Europa, denn auch Frankreich paktierte mit der feindlichen islamischen Macht der Türken – gegen das Heilige Römische Reich!

Gonzaga achtete darauf, den uneinsichtigen König nicht in die Pläne des Kaisers einzuweihen. Doch Sigismunds Diskussionsbedarf war noch lange nicht gestillt. Er erinnerte Gonzaga an die eindringliche Bitte des russischen Zaren Iwan an den Kaiser aus dem Jahre 1547, Russland bei seiner Modernisierung zu helfen. Der Kaiser wollte dieser Bitte zunächst entsprechen und eine Hundertschaft von erstklassigen Handwerkern, Baumeistern, Goldschmieden, Waffenschmieden und Bergbauingenieuren nach Moskau schicken. Doch die Ostseestaaten Polen, Dänemark, Schweden und Livland, der Ordensstaat der Deutschen Schwertritter auf dem Territorium des Baltikums, protestierten. Sie ließen die kaiserliche Delegation nicht passieren. Den Spezialisten wurden die Pässe abgenommen, so dass sie unverrichteter Dinge den Heimweg antreten mussten.

Dem Kaiser gegenüber argumentierten die Russland-Gegner, der Moskauer Großfürst habe einen Frevel begangen, indem er sich zum Zaren krönen ließ und im Osten Europas ein alternatives Kaiserreich schuf. »Das rückständige Moskowiter Großfürstentum gehört nicht zu Europa. Es hat den falschen Glauben und stellt eine ewige Gefahr für Kaiser, Papst und die Einheit Europas dar«, platzte es aus dem König heraus.

Gonzaga ließ weiteren Ärger an sich abprallen. Er beobachtete inzwischen mit Sorge, wie die polnischen Adeligen vor seinen Getreuen herumtänzelten, sie mit Wein gefügig machten und über die Reise aushorchten. Der kaiserliche Geheimrat gab das Zeichen zum Aufbruch. Die Männer hatten noch zwei lange Tagesritte durch Litauen vor sich, ehe sie bei Smolensk die Grenze nach Russland erreichen würden.

Gonzaga fragte sich, während er zu Bett ging, warum er in seinem hohen Alter die Strapazen einer solchen Reise auf sich genommen hatte. Doch Befehl war Befehl. Der Italiener kannte Karl V. seit seiner Jugend und war zutiefst vertraut mit dem Denken des obersten Herrschers der Welt. Der Kaiser setzte sein gesamtes Vertrauen in ihn. Gonzaga beobachtete mit Grauen, wie Europa auseinanderdriftete, und das abendliche Gespräch mit dem polnischen König verstärkte diesen Eindruck. Das stolze Römische Reich lief Gefahr, im Zuge der von Martin Luther losgetretenen Reformation zu zerfallen. Nur acht Jahre waren seit Luthers Tod vergangen und halb Europa war schon evangelisch. Der Norden Europas nahm den lutherischen Glauben an, auch um sich politisch von Kaiser und Papst zu emanzipieren.

Europa, bisher Nabel der Welt, stand vor den größten Umwälzungen seit Karl dem Großen. Instinktiv fühlte Gonzaga, dass Karl V., der am Ende seines Lebens angelangt war, die Tragweite der revolutionären Veränderungen kaum noch verstand. Niemand wusste, dass Gonzaga Großmeister eines einflussreichen Geheimordens war, der hinter den Kulissen die Geschicke Europas zu lenken versuchte. Der Orden verwaltete ein jahrhundertealtes Herrschaftswissen, das nur wenigen Eingeweihten zugänglich war. Beide, der Kaiser wie der Orden, entwickelten aus einem ganz bestimmten Grund großes Interesse an Russland.

Am frühen Morgen bestieg die Gesandtschaft unausgeschlafen ihre Kutschen und Pferde. Gonzaga würde seine wichtigsten Wegbegleiter einen nach dem anderen herbeizitieren, auch wenn das mehr als einen Tag in Anspruch nehmen könnte: den bekannten Theologen und Ordensbruder Jakob Andreä, den ältesten Sohn der reichen Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger, Jörg, den Kartografen Michael Dreyfuss, den Brandenburger Baumeister Konrad Buntschuh und den Historiker Friedrich Freiherr von Herberstein. Trotz kurzer Nachtruhe waren sie alle festlich angezogen, wie es sich für Gesandte ziemte. Er wollte jeden von ihnen genau instruieren, bevor sie Moskau erreichten.

Die Karawane mit der wehenden Fahne des Doppeladlers zog, diesmal ohne an jeder Poststation die müden Pferde zu wechseln, durch die finsteren Wälder immer weiter nach Osten. Vorneweg ritt die bewaffnete Eskorte, um etwaige Wegelagerer, die sich in räuberischer Absicht hinter den Bäumen versteckten, sofort abzuschrecken. Gonzaga spürte jede Unebenheit des Bodens, manchmal stieß der hochgewachsene Mann mit dem kahlen Schädel gegen die Kabinendecke. Schwarzer Staub bedeckte seine teuren Kleider. Bei starkem Regen bettelten seine Begleiter um Unterschlupf in einer der Poststationen am Wegrand. Doch der Anführer gewährte keine Rast, er hatte es sehr eilig, nach Moskau zu gelangen.

Gonzaga ließ seinen engsten Gefährten Andreä in die Kutsche einsteigen. Ihm vertraute er mehr als den anderen, auch wenn er zu den Lutheranern gehörte. Immerhin waren sie seit Jahren Mitglieder desselben Ordens. Hier in der Kutsche waren sie vor den Augen und Ohren des Kaisers sicher.

Gonzaga begann, wie es seine Art war, weit auszuholen. Der Habsburger Karl V. herrschte über das größte Reich auf Erden – »wo niemals die Sonne unterging«. Neben Deutschland, Spanien, Österreich und den Niederlanden nannte er die neuentdeckten Kontinente Südamerika, Indien und die Philippinen sein eigen. Die spanische Flotte beherrschte die Weltmeere, die ebenbürtige türkische Flotte traute sich deshalb aus dem Mittelmeer nicht auf den Atlantik. Der Handel mit den Bodenschätzen und Rohstoffen aus den neuen Kolonien blühte und füllte die Staatskasse. Und trotzdem blickte Karl V. düster in die Zukunft.

Der große, siebenhundertfünfzig Jahre alte Traum Karls des Großen von einem einheitlichen Europa war zerstört. Mit seinen fünfundneunzig Thesen gegen die katholische Kirche hatte Luther im Jahre 1517 ein politisches Erdbeben ausgelöst, wie es Europa noch nicht erlebt hatte. Mit Gewalt, Exkommunikation und Inquisition war dem drohenden Schisma nicht beizukommen. Das mächtige England, Schweden und die norddeutschen Kurfürsten schwangen sich zu Schutzherren des Protestantismus auf. Karl V. blieb nur übrig, einen demütigenden Religionsfrieden mit den Kurfürsten zu schließen, um das Reich zusammenzuhalten. Gonzaga meinte damals zum Kaiser: »Ihr hättet den Häretiker nach dem Reichstag zu Worms auf den Scheiterhaufen schicken sollen.«

Der Theologe Andreä seufzte tief in sich hinein. Wann würden die selbstgefälligen Herrscher endlich begreifen, dass die Weltordnung schon längst eine andere war? Die Macht des Heiligen Römischen Reichs würde noch zweihundertfünfzig Jahre existieren, aber durch den Aufstieg anderer Großmächte ständig weiter abnehmen. Vor allem das Wissen der europäischen Bevölkerung wuchs exponenziell. Erkenntnisse aus Forschung und Wissenschaft prägten das menschliche Denken anders als in den Jahrhunderten zuvor. Der Astronom Nikolaus Kopernikus fand heraus, dass nicht die Sonne um die Erde kreiste, sondern umgekehrt. Ein Kaiser, der den wissenschaftlichen Fortschritt nicht anerkannte, sollte sich ins Kloster zurückziehen und abdanken.

Gonzaga wies seinen Gefährten mit strengen Worten zurecht. »Der Kaiser zieht mit seinem Hofstaat ständig von einem Ort zum anderen, hält seinen Daumen am Puls der Zeit. Er fördert den neuen Zeitgeist, lässt die demokratische Rechtskultur der Spätantike wieder auferstehen. Er weiß, dass die dunkle Epoche des Mittelalters, wo der Mensch ausschließlich auf das Leben im Jenseits fokussiert war, zu Ende ist. Er bewundert die Malerei von Michelangelo, Raffael und Dürer, meditiert stundenlang vor diesen menschengemachten Kunstwerken und lässt sich von den berühmtesten Künstlern porträtieren.«