Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

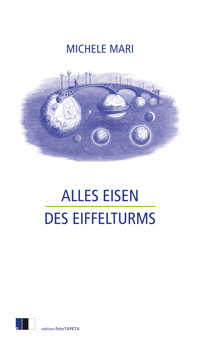

- Herausgeber: Edition fotoTAPETA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Kritiker beschreiben das Werk des Italieners Michele Mari als "magische Enzyklopädie unseres vergangenen Jahrhunderts" – für den Roman "Alles Eisen des Eiffelturms" trifft das ganz besonders zu. Der Ort dafür: die Passagen von Paris vor rund hundert Jahren, als die Stadt noch als die literarische Hauptstadt Europas gelten durfte. Die Protagonisten in dieser Revue der verlorenen Geister: der Deutsche Walter Benjamin und der Franzose Marc Bloch. Mari lässt sie durch die Stadt streifen, gemeinsam mit Geistesgrößen aller Kunstrichtungen und aller Herren Länder, er vermischt auf spielerische Weise Fiktion und Fakten und bietet dabei eine Tiefenbohrung dessen, was europäische Kultur ausmacht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 445

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MICHELE MARI

Alles Eisen des Eiffelturms

Aus dem Italienischen von Andreas Rostek

edition.fotoTAPETA

Inhalt

Alles Eisen des Eiffelturms

Epilog

(…)

gib seinen leichten Händen nichts zu haltenaus deinem Lastenden. Sie kämen dennbei Nacht zu dir, dich ringender zu prüfen,und gingen wie Erzürnte durch das Hausund griffen dich als ob sie dich erschüfenund brächen dich aus deiner Form heraus.

Rainer Maria Rilke, Der Engel (Ausschnitt)

Combray heißt nicht Combray, sondern Illiers: Heute wird der Ort allerdings auf Straßenschildern und Reiseführern Illiers-Combray genannt. Dort gibt es ein Museum, das Marcel Proust gewidmet ist: acht Räume mit Erstausgaben, Tintenfässchen, Flakons mit Asthmatabletten, Hausjacken, Taschentüchern mit Signet, Spazierstöcken, reichlich Material also, das allerdings durch die Art der Präsentation irgendwie entwertet wird. Die erstreckt sich vom zweiten bis zum achten Raum, folgt aber auf ein einziges Objekt, das im ersten Raum in einer Plexiglasvitrine 35 x 20 x 25 cm zu finden ist: eine Madeleine.

In den Anfangsjahren des Museums war die Madeleine tatsächlich aus Teig. Der Kustode hatte sich darum zu kümmern und öffnete jeden Montagmorgen die Vitrine, um das alte Gebäck durch ein frisches zu ersetzen. Was der Kustode dann mit der alten Madeleine machte, entzieht sich unserer Kenntnis. Wahrscheinlich hat er sie gegessen, ohne allerdings deshalb eine mnemotechnische Erleuchtung wegen seiner fetten Ohrläppchen erlangt zu haben. Der wöchentliche Austausch der Madeleine war der Tatsache geschuldet, dass sie nicht etwa hart wurde, wenn sie trocknete; der poröse und buttrige Teig neigte vielmehr dazu, seine Form zu verlieren und hinterließ nach etwa einem Dutzend Tagen ein schuppenartiges Pulver, dem sich etwas umfangreichere Fragmente hinzugesellten, wenn jemand gegen das Gehäuse stieß. Der Direktor des Museums hatte den Bäcker gebeten, mehr Butter in den Teig zu geben, aber das Ergebnis war nicht gut: Durch die Hitze der Scheinwerfer verbreitete sich diese zusätzliche Rührmasse bald in bräunlichen Blüten auf der schwammigen Oberfläche der Madeleine, was ihr ein unpassend leopardenartiges Aussehen verlieh, wenn sie nicht sogar an das Leid von Weinblättern erinnerte, die durch falschen Mehltau nachgerade verrosten. Ganz zu schweigen von den Motten und kleinen Würmer, die trotz des hermetischen Umfelds ganz von allein aus dem alten Teig hervorkamen, um sich dann aufzumachen und ihre Tabernakelwelt zu erkunden, als wollten sie sich lustig machen über die doch so überzeugenden Erkenntnisse eines Spallanzani und Pasteur.

Also ersetzte der Hausmeister die Madeleine, und er ersetzte sie bis zu dem Tag, an dem er in den Ruhestand trat. Am selben Tag wurde der Direktor mit einem gewerkschaftlichen Problem konfrontiert. Der neue Hausmeister wies darauf hin, dass seine Aufgabenbeschreibung diese lästige Pflicht nicht vorsah, und dass sie, wenn er sie erfüllen sollte¸ extra bezahlt werden müsste. Der Direktor war ein penibler Mann und wollte darauf nicht eingehen, sodass er, als das Alter der letzten Madeleine ein erträgliches Maß weit überschritten hatte, die Lösung ersann, die auch heute noch gilt. So kam es, dass das Museum bei einer Spielzeugwerkstatt in Rouen eine Madeleine aus Kunststoff in Auftrag gab: eine perfekte Nachahmung, wenn man von der Schweißnaht zwischen den beiden Hälften der muschelartigen Gebäckform absieht, die sich gemäß zwingender Vorgaben des PVC zeigte.

Du siehst es, dieses Ding, und lachst, aber es ist eher ein Schluchzen, und du sagst dir: Wenn die Literatur so etwas hervorbringt, dann ist das Literatur. Und es ist die Rache der Wirklichkeit, denn eine Literatur, die sich nicht gegen die Welt verteidigen kann, was ist sie dann, wenn nicht Welt? Und die Welt hier ist geschmolzener Kunststoff, aber geschmolzen zu Literatur, und also, selbst wenn wir aussteigen wollten, wissen wir, dass es nicht geht, nicht einmal ab und zu.

… und doch hat das Ding durchaus einen literarischen Wert: Denn wenn ich es betrachte, erinnere ich mich, ja, ich erinnere mich an ein Leben, und es ist nicht mein eigenes; ich sehe das dramatische Gesicht eines Mannes, der durch die Passagen von Paris läuft, eines Mannes mit Namen Walter Benjamin.

Benjamin richtet den Blick auf das Eisen- und Glasgewölbe der Passage des Princes, und wieder ist er wie verzaubert. Diese überdachte Straße, deren Larvenlicht ihn stets an ein Aquarium erinnert hat, ist Innen und Außen gleichzeitig, ein Schwebezustand zwischen Straße und Wohnung und ein verlogenes Glitzern von Schaufenstern, wo es doch kaum Licht gibt; Zurschaustellung von Waren und zugleich Schau der Schmach (da oben wohnen sie, die Ladenbesitzer, deren Kinder und deren Alte aus den Lunetten über den Schaufenstern herauslugen); Schutzraum vor der Gewalt der Stadt und intime Ahnung dessen, was die Stadt ist, als sähe man sie im Schnittbild, als sähe man sie, wie sie träumt … Und in diesem verträumten Korridor, wo man sitzen möchte wie in einem Zimmer, um in diesem Zimmer hin und her zu gehen wie in einem Korridor, spürt Walter Benjamin, der Träumer, eine durchdringende Prägnanz, die ihm Rechtfertigung ist so wie ein Fisch Rechtfertigung durch das Wasser erfährt. Vor allem zieht ihn das Gewölbe in seinen Bann, Eisen, das schwebt, gehalten in seiner funktionalen Ökonomie der Spannung, modern! sehr modern, die gleiche Architektur wie die der Gares … zu modern vielleicht, aber immerhin temperiert durch das Pflanzliche des Liberty, durch die Empire-Rillen der kleinen Säulen … antik und modern also, ein Fabelwesen aus dem neunzehnten Jahrhundert, wie ein Blasebalg, und spekulativ mit Blick auf das zwanzigste, was den besondere Reiz von Verne ausmacht …

Er verlässt die Passage des Princes, bleibt auf Montmartre und besucht die Passage Verdeau, die Passage Jouffroy, die Passage Panoramas, eine nach der anderen, um schließlich in Richtung der eher proletarischen Passagen am Boulevard Sébastopol und der Rue Saint-Denis zu laufen und zum x-ten Mal betritt er die Trinité, die Basfour, die Ponceau, die Caire, die Aboukir, lange hält er hier inne, um die Fourier-artige Taubheit dieser Därme gänzlich zu verinnerlichen. Und genau auf der Hälfte der Passage Aboukir erstarrt er wie in Ekstase, still wie ein Kristall reinster Intelligenz. In dieser Pose fällt der Blick eines Muschelverkäufers auf ihn.

„Siehst du diese Statue?“, sagt der Verkäufer zu seinem Sohn und rührt in einer mit Crevetten gefüllten Schüssel. „Hat gerade ein Buch über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit geschrieben. Du reproduzierst es ein bisschen, das Werk, und das war’s mit der Aura!“

Benjamin, treuer Anhänger von Demokratie und Dialektik, hatte sich vorgenommen, die Entweihung des Kunstwerks seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit Großmut zu nehmen. In seiner Melancholie konnte er allerdings den Verlust der Aura nie verwinden, der mit der industriellen Reproduktion einherging, und genau das ließ ihn durch Paris laufen: die Suche nach der Aura. Er lief ihr hinterher wie einem Fetisch, und überall zeigte sie sich ihm, in dem Gemälde, das er in einem Vorzimmer erahnte, in einer alten Wasserpumpe, in der Haarspange einer Passantin, im handgemalten Baguette auf einem Lieferwagen. Sie blitzte kurz auf und verschwand. Die Aura! Die Aura der Aura! Dieses Erzittern in der Wahrnehmung eines Sternenschweifs der Aura!

Dieses handemaillierte Rotkehlchen auf einem Knopf ist ein nicht reproduzierbares Rotkehlchen, und obwohl es aus dem Jahr 1908 stammt, ist es älter als ein Épinal-Druck von 1775, ein Rotkehlchen, auratisch, bedeutsam … Also muss Benjamin den Knopf kaufen, und während er ihn in seiner Tasche liebkost, hat er eine Vision.

Er stellt sich perverserweise vor, wie er die Emaille mit einem Solinger Messer angeht, um ein paar Splitter zu gewinnen, die, mit einem Stein zermahlen, zu einem feinen Pulver werden; auf seinem Zimmer in der Pension in der Rue Caumartin lässt er sodann darauf einige Tränen fallen, die sich mit dem Pulver vermischen: „Creme ästhetischer Aufwallung Benjamin“, sagt er laut, „Kunst für alle als praktische Paste! Nur sechs Francs die Packung!”. Ach, was die böse Gotteslästerung ihn amüsiert! Trotz Gutenberg und dem fortgeschrittenen Schicksal der entfremdeten Welt, Typografie und Nationalsozialismus, der Schritt war kurz, die Spitzen von Manutius‘ Anker wie Hakenkreuze, zwischen Fotografie und Nationalsozialismus war der Schritt noch kürzer, die Verantwortung Daguerres und dieser zwielichtigen Lumière … Auf diese Creme würde er schließlich eine Priese Amaranth-Körner streuen, wie eine Spur Safran; diese Körner wiederum sind zerkleinerte Staubgefäße und Blütenstempel einiger Blumen, die in einem Topf auf seiner Fensterbank stehen; diese Blumen hatte ihm jemand eine Woche zuvor doch tatsächlich als Nachkommenschaft gewisser berühmter Blumen verkauft.

„Rue des Saints-Pères 8, sehen Sie? Hier wohnte Herr Baudelaire, als er das Buch schrieb. In welchem Jahr war das noch …? Was weiß ich …! Aber als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, blieben seine Sachen hier; bis nach seinem Tod einige Herren kamen und alles mitnahmen. Alles, außer diesem Topf, und was hätte die Concierge denn machen sollen? Den dort lassen? Also nahm sie ihn mit. Und nach ihr nahm ihn ihre Tochter mit, die später meine Mutter werden sollte, alle waren sie Concierges, Concierges seit Anbeginn der Zeit … Es ist derselbe Topf, wissen Sie, was das bedeutet? Es sind dieselben Blumen! Gott, nicht die Blumen, die verändern sich ja, aber der Setzling ist derselbe, die Wurzel meine ich, man kanns drehen und wenden, wie man will, und wir stehen wieder am Anfang … Also, wenn Sie Interesse haben, diese Blumen …, ich kann Ihnen einen Sonderpreis machen …“

Sie sahen aus wie Edelweiß, ein bisschen schlaff, hellblau und rostig geädert, genauso wie er sich die Asphodelus immer vorgestellt hatte. Also kaufte er sie. Als er mit dem Topf in der Hand auf die Straße ging, begegnete er einem Schuhputzer. „Sagen Sie mir nicht, dass sie es geschafft hat, Ihnen den zu verkaufen!“

„Doch, sie hat ihn mir verkauft, warum?“

„Die Hexe! Hören Sie lieber auf mich, wenn Sie sich für solche Sachen interessieren: Das hier ist ein Schnäppchen”, sagte der Schuhputzer, der aus seiner Schachtel eine durchsichtige Flasche mit einer gräulichen Flüssigkeit herausgeholt hatte. „Schütteln Sie nicht zu sehr”, fügte er hinzu und reichte es ihm.

Benjamin hielt es gegen das Licht: Die Flüssigkeit, in der noch einige Partikel schwebten wie Ruß, vermittelte ihm das Gefühl eines regnerischen Märznachmittags.

„Und das ist was?“, fragte er.

„Echt hochwertig. Überprüfen Sie es nur.“

Der Schuhputzer reichte ihm eine Papierrolle, in die die Flasche wohl eingewickelt war. Auf der Außenseite war wie auf einem Etikett handschriftlich vermerkt: Spleen de Paris. Aber 100 Francs waren zu viel. Nach langem Feilschen schaffte es Benjamin für 20 Francs, dass der Schuhputzer ihm ein wenig Spleen auf seine Blumen des Bösen sprühte.

„Ein bisschen bitte auch auf die Erde.“

„Eh, eh, das geht zu weit, mein Herr.“

„Nur ein paar Tropfen, ich bitte Sie.“

Am Ende wurde auch die Erde ein wenig befeuchtet, und glücklich wie ein Kind kehrte Benjamin voller poetischem Überschwang in seine kleine Pension zurück. Und doch würde er nie Baudelaire sein, und das war traurig. Als er durch die Weiten eines der vielen Boulevards von Haussmann ging, auch so ein Nazi, sah er, wie eine schwarze Feder langsam vom Himmel fiel, und der Gedanke, sie stamme von einer Krähe, gefiel ihm. Er sah eine Frau und stellte sie sich als Gorgone vor; er sah eine andere und wusste, sie war ein Vampir.

Und er sah Katzen und Katzen und Katzen, und er empfand sich als Auserwählter und rezitierte mit leiser Stimme:

Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,

et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,

étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

In diesen Pupillen, so ein anderes und berühmteres Gedicht, vermischte sich Achat mit Metall. Metall! Der Anker von Manutius, die Kanonen der Nazis, die Projektile der Pistolen, aber hier in Paris war das Metall das der verschraubten Eisenträger von Gare du Nord und Eiffelturm, das des Gewölbes der Halles und des Gare d’ Orsay, das war seine Form, ergreifend, die gleiche, die die Illustrationen des Nautilus von Hetzel ihm zuschrieben, eine Struktur aus braunem Eisen, Rohre aus grünlich schimmerndem Kupfer, Stücke aus poliertem Messing, und fügt man das Licht des Himmels aus verglasten Höhen hinzu, hat man die Passage. Aber warum strahlte all das Eisen eine Aura aus, die nicht hinter der eines Altarbildes aus dem XIV. Jahrhundert zurückstand? Was war das Magische an dieser industriellen Syntax? Zwar verstand er nicht wie, aber es war offensichtlich, dass auch ein in Massen hergestelltes Produkt, vor allem wenn seine technische Zielsetzung über die ästhetischen Ambitionen siegten, eine Aura erzeugte, eine zeitversetzte Aura vielleicht, eine künstliche Aura, aber gerade deshalb noch beunruhigender … Tatsächlich hatte er vor nicht allzu langer Zeit einen Roman gelesen, das Debüt eines französischen Arztes, der mit wahnhafter Genauigkeit von einem Besuch in den Fabriken von Ford in Detroit erzählte: Waren-Menschen, ja, der Horror der Entfremdung, aber auch etwas Archaisches, eine Art Tanz, etwas Magisches, das er dort gefunden haben musste, um so darüber zu reden, wie es nur der kann, der es versteht, die Gegenwart zu betrachten, als wäre sie bereits Vergangenheit … Benjamin kam an der Buchhandlung Malassis vorbei und sah im Schaufenster ein weiteres Buch desselben Autors. Es hieß Tod auf Kredit und kostete 25 Francs. „Zu viel“, dachte er sich, dann sah er, dass einer der beiden Verleger Steele hieß, fast wie Stahl. Dass der Amerikaner Bernard Steele nur für den Namen der Gesellschaft stand, während der eigentliche Verleger der andere war, Robert Denoël, der Belgier, das wusste Benjamin nicht, und so betrat er die Buchhandlung.

Benjamin hätte eigentlich an seinem Essay über Baudelaire arbeiten müssen; und an dem über Kafka; und dem über Brecht; und vor allem an den Passagen; stattdessen hatte er drei Tage lang nichts anderes gemacht, als auf seinem Feldbett zu liegen und Tod auf Kredit zu lesen. Er war hingerissen, schockiert, und Zeile um Zeile wurde er immer überzeugter, das beste Buch in den Fingern zu haben, das je geschrieben worden war. Dabei schien es, als sei diesem Schriftsteller nur ein einziges Satzzeichen bekannt: die drei Punkte. Aber was für eine Fülle und Vielfalt an Wirkung er aus ihnen herausholen konnte! Als Benjamin auf Seite 68 angelangt war, fuhr er zusammen: Der Autor beschrieb voller Schrecken und Liebe den Ort, an dem er aufgewachsen war, die Passage des Bérésinas. Wie konnte es angehen, dass er die bisher übersehen hatte? Eine lange Passage, so las man, mit nicht weniger als fünfzig Läden, lang und hoch, mit einem gläsernen Gewölbe, aus dem selbst an den schönsten Tagen ein kränklich graues Licht herabrieselte und wo es das ganze Jahr über nach geschmortem Kohl roch – die Passage des Bérésinas!, wo die Mutter des Schriftstellers einen Verschlag hatte, der bis zum Rand voll war mit Wäsche zum Flicken und mit Spitzen zum Ausbessern, die Passage des Bérésinas, ein Kohl-Aquarium, eine Art Rülpser, der im Körper des Baus schwebte, eine verzierte Wunde von einer Seite zur anderen, dort hatte der kleine Louis-Ferdinand seine Kindheit und Jugend verbracht, vielleicht waren seine Pünktchen die Bolzen dieser Eisenkonstruktion. Da musste er hin! Sofort! Er schaute in einer Karte von Paris nach, aber der Name war nicht verzeichnet; er schlug den Roman wieder auf und sah, dass die Passage von der Rue Choiseul ausging, einer Seitenstraße der Rue du Quatre Septembre, auf halbem Weg zwischen der Börse und der Oper, und sofort ging er los.

Paris erschien ihm grässlich an diesem Tag. Er beschleunigte den Schritt in Richtung seines Ziels mit der absurden Vorstellung, dass er dort drinnen, wenn er erst einmal da war, schlafen könnte, befreit von all seinen Ängsten.

Er brauchte lange, um in der Rue Choiseul zu finden, was er suchte, zum einen, weil die Passage des Bérésinas in Wirklichkeit einfach Passage Choiseul hieß, und zum anderen, weil man sie nur durch eine halb geschlossene Tür erreichen konnte, die sich in nichts von allen anderen Türen unterschied. Einmal eingetreten, hatte er den Eindruck, dass er sich in der ernsthaftesten Passage der ganzen Stadt befand: ernsthaft, weil sie eifersüchtig war auf den eigenen Status als Passage und stolz darauf, gleichzeitig aber gebeugt unter dieser Last. Er lief hindurch und wieder zurück, zweimal, dreimal. Beim vierten Mal hielt er auf halber Strecke an und befragte einen Chinesen, der Brocken von Kabeljau in braunem Öl frittierte.

„Verzeihung, können Sie mir sagen, in welchem Haus ein Herr namens Céline … ich meine, nein, Destouches, Louis-Ferdinand Destouches, wohnte, kennen Sie ihn? Er hat hier einmal gewohnt …“

„Ob ich ihn kenne? Jeder kennt ihn! Er sagte …“ und sein Lächeln blitzte auf, „ … er sagte, dass die Gelbflessen in ein paar Jahren Flankleich den Flanzosen lauben, dass Palis bald genauso aussieht wie Shanghai, hi hi … Numelo 67, gehen Sie nur, gehen Sie …“

Benjamin verabschiedete sich und suchte die Nummer 67. Als er davor stand, sah er, dass in dem Laden jetzt ein Geschäft mit den unterschiedlichsten Waren untergebracht war: Sojabohnen, Kampfer, Schnüre, Reis, Linsen, Kerzen. Auf einem Schild zwischen zwei roten Drachen stand: Kaufhaus Li-Pon. Er wandte sich dem Fischfrittierer zu.

„Mein Cousin, Li-Pon. Gutel Mann, Li-Pon. Immer gut, Cousins, hi hi.“

„Halt die Klappe, du Wirsingfresser!“ Die Stimme kam von oben. „Hier oben, mein Herr, ich bin hier oben.“

Er sah hoch, ohne jemanden zu sehen.

„Hier, ich bin hier!“

Ein Mann zeigte sich in einer Lunette auf halber Höhe, nur wenig höher als die darunter, sodass man kaum glauben konnte, dass dort zwei Wohnungen übereinander lagen.

„Kommen Sie hoch, ich muss Ihnen etwas zeigen. Nehmen Sie die 69, und dann die zweite Tür links.“

Als er den Mann in der ärmlichen, düsteren Behausung erreichte, merkte Benjamin, dass er einen Zwerg vor sich hatte.

„Ein Zwerg, ja! Na und?“, meinte der Mann, ohne dass der Philosoph etwas gesagt hätte. „Ein Zwerg, der Sie glücklich machen kann. Schauen Sie mal.“

Er reichte ihm eine kleine Blechdose, wie sie Insektenforscher zum Transport ihrer Tiere verwenden.

„Schauen Sie, nur Mut! Haben Sie keine Angst vor dem Preis, wir werden uns schon einigen.“

Er öffnete die kleine Schachtel. Auf einem Bett aus Watte lagen drei winzige, schwarze Kugeln, jede einzelne nicht größer als einfache Jagdmunition. Er schaute den Zwerg fragend an.

„Erkennen Sie sie nicht?“ ‚Es war so erbärmlich wie ein alter Rock, der zum Trocknen aufgehängt wurde …. Selbst die dreckigsten Feldmäuse merkten das … Alle machten sich lustig, wenn sie ihn zwischen den Dächern hin und her schwanken sahen … Ich lachte ein bisschen weniger! … Ich sah den entsetzlichen Riss voraus, den entscheidenden! Den tödlichen! Der finalen Reinfall …‘ “

„Sagen Sie jetzt nicht …“

„Natürlich! Die drei Punkte! Die größte Erfindung des Jahrhunderts! Was die Literatur anbelangt, versteht sich, wir wollen nicht übertreiben. Also, was sagen Sie dazu? Hm? Wenn Sie das Geschäft interessiert, sind wir hier, um es abzuschließen! So viel zu den Chinesen …! Also, ich meine, dass sind schließlich nicht irgendwelche drei Punkte, sondern seine! Und das Original, keine Kopie!“

„Ich weiß nicht, ob …“

„Sie zögern? Ich sehe, Sie zweifeln! Habe ich mich in der Person geirrt? Sind Sie der Jude oder nicht? Ich habe mich über Sie informiert; glauben Sie, Sie haben noch viel Zeit für Ihre Geschäfte? Falls Sie es vergessen haben sollten, möchte ich Sie daran erinnern, dass wir das Jahr 1936 haben, also rechnen Sie selbst nach …“

Wie versteinert starrte Benjamin mit der Schachtel in der Hand auf die drei Punkte.

„Ist es der Preis, der Sie abschreckt? Dabei haben wir darüber noch nicht einmal gesprochen! 90 Francs, was sagen Sie dazu? 30 Francs pro Punkt scheinen mir nicht zu viel … Also hören Sie, ich verliere langsam die Geduld! Ich mache Ihnen … Ich mache Ihnen noch ein weiteres Angebot, und das war’s dann!“

Mit diesen Worten reichte er seinem Gast eine weitere Schachtel, die der ersten ähnelte. Beim Öffnen kamen drei Groschen zum Vorschein, die auf eine Karte geklebt waren. „Sie schreiben doch einen Aufsatz über diesen Bertolt Brecht, mein lieber Berliner, oder? Also hier, das Feinste vom Feinen! Direkt aus Mahagonny, für Sie, die berühmten drei Groschen! Das wären 30 Francs, aber wenn Sie die beiden Sets zusammen nehmen, geben Sie mir … da, geben Sie mir hundert, und ich bin zufrieden!“

Eine Kakerlake durchquerte eilig den Raum.

„Oh, Gregor!“, rief der Zwerg und bückte sich, um sie zu fangen, da war sie aber bereits in eine Ritze zwischen den Kacheln an der Wand gekrochen. Der Zwerg bückte sich und zeigte einen wulstigen Rücken, der unter dem karierten Hemd ein reliefartiges Netz erkennen ließ, wie von Schorf oder Narben. „Nun komm schon, Gregor, ich erwische dich!“

Benjamin fiel ein, dass sein Freund Scholem ihm vor einem Monat erzählt hatte, er habe einen Roman mit dem Titel Die Blendung gelesen, der gerade in Wien erschienen war. Und Scholem zufolge war eine der außergewöhnlichsten Figuren in diesem Buch ein größenwahnsinniger, angeberischer Zwerg namens Fischerle: ein Zwerg, der just auf dem Höhepunkt seines Erfolgs erwürgt und dessen Buckel mit einer Messerklinge verstümmelt wurde.

„Man sollte diesen Insekten eine Lektion erteilen!“

„Der Name Fischerle sagt Ihnen nichts?“

„Nie gehört. Und?“

„Eine Figur in einem Buch.“

„Sehe ich aus wie jemand, der Zeit hat, Bücher zu lesen?“

„Na ja, Sie wollen mir Satzzeichen verkaufen und Teile eines Titels, und diese Kakerlake da haben Sie gerade Gregor genannt …“

„Ja und? Geschäft ist Geschäft. Man muss sich ja irgendwie durchschlagen, oder?“

„Kennen Sie das Lied vom bucklicht Männlein?“

Will ich in mein’ Keller gehn,

Will mein Weinlein zapfen,

Steht ein bucklicht Männlein da,

Tut mirn Krug wegschnappen.

Will ich in mein Küchel gehn,

Will mein Süpplein kochen,

Steht ein bucklicht Männlein da,

Hat mein Töpflein brochen …

„Das hat mich mein ganzes Leben begleitet, mein ganzes Leben lang. ‚Bete auch für das Männlein‘, hat meine Mutter immer gesagt, aber warum sollte ich, wo das Männlein mich nur geärgert hat? Wissen Sie, wenn man von dem Männlein beobachtet wird, kann man sich nicht mehr konzentrieren, es ruiniert alles, was man anfängt, und wenn man sich zwischen zwei Sachen entscheiden muss, wählt man garantiert immer das Falsche.“

„Während Sie sich jetzt also entscheiden, schaue ich nicht hin … Ah, da ist er wieder! Gregor! Greeegooor! Bleib stehen! Der Herr möchte einen Blick auf dich werfen.“

„Ich glaube, die Kakerlake interessiert mich nicht.“

„Nein? Und doch mögen Sie die Bücher vom Fränzchen, hat man mir jedenfalls gesagt. Na ja, Jude und Jude, versteht sich ja von selbst … Aber hören Sie, in der Kafka-Branche kann man nicht gerade glänzen, oder? Auch weil es einen Landsmann von Ihnen gibt, der alles beackert, was man da beackern kann, Berliner wie Sie, der aber jetzt in Marburg lebt, ein gewisser Auerbach … Das erklärt auch, warum ich Ihnen im Moment nichts weiter zeigen kann, aber wenn Sie mir ein paar Tage Zeit geben und eine ordentliche Anzahlung, kann ich Ihnen ein Stück besorgen, also wirklich … das ist ein Stück! … na, ich will Ihnen lieber eine Seite dazu vortragen, hören Sie: „Es sieht zunächst aus wie eine flache sternartige Zwirnspule, und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen; allerdings dürften es nur abgerissene, alte aneinander geknotete, aber auch ineinander verfilzte Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte des Sternes kommt ein kleines Querstäbchen hervor und an dieses Stäbchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eines. Mit Hilfe dieses letzteren Stäbchens auf der einen Seite, und einer der Ausstrahlungen des Sternes auf der anderen Seite, kann das Ganze wie auf zwei Beinen aufrecht stehen.“

„Odradek!“

„Ich wusste doch, dass ich mit dem richtigen Mann rede. Ich muss Sie jedoch darauf hinweisen, dass ich bereits in Verhandlung mit Herrn Auerbach stehe, der immer tadellos zahlt. Aber es ist auch wahr, wenn wir uns jetzt auf 100 Francs einigen würden, dann könnte Ihre Anzahlung, wie soll ich sagen, dann könnte sie entscheidend werden …“

„Ich … hundert, ja … plus weitere zwanzig, das ist alles, was ich habe … obwohl ich nicht weiß, ob ich wirklich sollte … Wissen Sie, das Männlein raubt mir alles. Offenbar kommt es nachts, weil mir morgens immer irgendetwas fehlt … wie der Kobold bei Torquato Tasso …“

Er schämte sich wegen seiner Entscheidungsschwäche, bezahlte, und ohne dem Zwerg in die Augen zu sehen, nahm er ihm die beiden Schachteln aus der Hand. Unten in der Passage ging er schnell zum nördlichen Ausgang.

„Lennen Sie, Hell, lennen Sie, Elich Auelbach kommt immel vol Ihnen an.“

Er wandte sich zu der Fischbude, sah aber niemanden. Die gesamte Passage war menschenleer.

In seinem großen, lichten Arbeitszimmer im vierten Stock eines eleganten Hauses in der Bismarckstraße in Marburg ordnete Erich Auerbach, der berühmte Philologe und Romanist, das Material für seine gewaltige summa der großen Traditionen des abendländischen Realismus. Die einzelnen Linien und Kernpunkte des Projekts hatte er noch nicht bestimmt, ja, er hatte eigentlich von fast allem hier eher wirre Vorstellungen. Zwei wichtige Punkte aber standen in seinem mächtig beschäftigten Kopf fest, nämlich dass er mit einer Narbe anfangen und mit einer Wollsocke enden würde. Begonnen hatte alles 1929 in Berlin, wenige Monate bevor er in Marburg den Lehrstuhl von Leo Spitzer übernahm. An jenem Tag bekam Auerbach, damals Bibliothekar an der Staatsbibliothek, das Buch in die Hände, das sein Leben verändern sollte. Es handelte sich um einen atlasgroßen Band mit dem Titel Storia illustrata della pasta. Er war fasziniert von der Schönheit der Reproduktionen, und Auerbach ging sie mit preußischer Genauigkeit durch, eine nach der anderen: von anolino bis zita, so viele Nudelformen, so viele spezielle Nutzungsweisen und vor allem wie viele Namen! Zumal ein und dieselbe Nudelsorte in jeder Region anders genannt wurde: trenetta in Ligurien, linguina in Kampanien, bavetta in Molise und Apulien … Allmählich machte sich in ihm der Gedanke breit, dass das Wort pasta einer platonischen Lüge gleichkam, und dass die Wirklichkeit nur dort, in den Besonderheiten und im Individuellen lag, sowie in der zwangsläufigen, aussagekräftigen Beziehung zwischen Dingen und Namen. Vor allem die Figur 233 hatte es ihm angetan. Schon einige Fusilli und die so genannte cresta di gallo hatten ihn an die Form einer Narbe erinnert, aber das hier war eine Narbe: dieser seltsame längliche und faltige Knödel, der tròffolo genannt wurde, vielleicht in Wahrheit auch ein Regenwurm, aber vor allem eine Narbe. Genau wie die, dachte er, auf Odysseus‘ Oberschenkel, dank derer seine alte Amme den Helden erkennen sollte … das besondere Zeichen, durch das ein Niemand jemand wird, das ersonnene Detail, durch das man alles versteht … Die alte Frau hatte bei den Füßen begonnen, den Fremden zu waschen, und Auerbach betrachtete plötzlich seine eigenen Füße, die in schwarzen Schuhen und braunen Strümpfen steckten … an etwas erinnerten ihn diese Strümpfe, etwas, das mit einem anderen Buch zu tun hatte, mit einem anderen Meer … mit einer anderen Reise … natürlich! dieser dämliche braune Strumpf, den Mrs. Ramsay den kleinen James am Anfang von Zum Leuchtturm anprobieren lässt … Homer und Virginia Woolf, der Weg der Details, eine Bibliothek der konkreten Dinge … da war er, sein abendländischer Kanon, um den sich, vage und verworren, seit geraumer Zeit alles in seinem Kopf gedreht hatte, zwischen all den Büchern, die in so vielen verschiedenen Sprachen geschrieben waren, in diesem Wald von Titeln und Figuren … Und hier in Marburg bewahrte Auerbach nun auf seinem Schreibtisch die beiden Memento-Objekte auf, in denen seine Intuition zur Form geworden war, tròffolo und braune Socke. Durch diese beiden Fetische ließ er sich immer wieder inspirieren, aber sie waren auch Gift für ihn – zum Schaden seines inneren Gleichgewichts. Sie anzuschauen, oder allein schon, sich ihrer Anwesenheit bewusst zu sein, versetzte ihn in einen fiebrigen Zustand, besessen davon, all die Dinge zu besitzen, die ein Kunstwerk unvergesslich machen. Idealerweise sollte jedes Objekt zwischen Narbe und Socke ihm gehören: das Horn, das Roland in Roncesvalles blies, Elisabettas Basilikum, Desdemonas Taschentuch, das Chagrinleder (bevor es ganz geschrumpft war!), Frenhofers „unbekanntes Meisterwerk”, dieses merkwürdige muschelförmige Gebäck, das Marcel in seinen Tee taucht, Emma Bovarys blaues Behältnis mit Rattengift, Des Esseintes goldener Panzer, ach, sie alle besitzen zu können, zu berühren, ein Regal zu füllen damit anstelle der Bücher!

Gewöhnlich kam er plötzlich wieder zu sich, wenn er sich diesen Träumereien lange hingegeben hatte, und sagte sich selbst: „Ich bin verrückt.“ Allerdings nahm die Scham darüber ihn dann für sich selbst ein, so dass er schließlich kichernd seinen Wahnsinn als erhaben empfand und eine noch größere Lust am Besitz ihn überkam. Denn Kunst war Form, sie war Rhythmus, sie war Zeichen, aber woran sie sich klammerte, waren die Dinge, und es waren die Dinge, die den Lesern und Zuschauern in Erinnerung bleiben sollten, die scheußlichen Dinge, die uns überleben werden, die Dinge, nach denen er, sanfter Bibliothekar und Philologe und einsam, sich sehnte wie nach dem derben Leben der Leute.

So organisierte er von Marburg aus seine Einkäufe mit Hilfe eines Netzes von Mittelsmännern, die ihn auf interessante Objekte aufmerksam machten. Habib schrieb ihm aus Bengasi, in der libyschen Wüste befänden sich die Überreste des Flugzeugs, mit dem Antoine de Saint-Exupéry einige Monate zuvor, am 30. Dezember 1935, abgestürzt war; ob er Interesse hätte, es zu bergen? Nein, interessierte ihn nicht, denn es handelte sich um Material, das sich auf das Leben des Piloten und nicht auf sein literarisches Werk bezog. Aber dieses Flugzeug, log Habib in einem weiteren Brief, war das Postflugzeug aus Patagonien, das im Roman Nachtflug beschrieben wird, und der war 1931 mit dem angesehenen Prix Fémina ausgezeichnet worden. Dann war es interessant! Ideal wäre der Steuerknüppel! Carpenter schrieb aus New York, dass er in Besitz des Kleiderbügels gekommen sei, mit dem der kleine David in Call it Sleep, dem zwei Jahre zuvor veröffentlichten Roman Henry Roths, von seinem Vater geschlagen worden war: Interesse? Aber sicher! Um jeden Preis, obwohl er sich, um die Wahrheit zu sagen, noch mehr für den Schöpflöffel interessierte, mit dem der Junge sich fast umgebracht hätte, weil er ihn in die Weiche einer elektrischen Schiene steckt … Morris schrieb aus Tanganjika, dass auf einer Lichtung zwanzig Meilen vom Kilimandscharo entfernt das Fernrohr gefunden worden sei, mit dem der Protagonist einer berühmten Geschichte von Ernest Hemingway den Schnee auf diesem Berg betrachtet hatte: Sollte er zuschlagen, für 180 Dollar? Hier allerdings wurde Auerbach misstrauisch, schließlich war er Philologe, und stellte nach kurzer Recherche fest, dass der Protagonist der Geschichte den Schnee nie dort gesehen hat, sondern nur im Traum, im Augenblick des eigenen Todes: also nein. Diese vulgäre Vergegenständlichung einer ergreifenden Metapher war wirklich nicht interessant! Und das galt nun auch für die Dienste von Morris selbst, nie wieder! Und als Morris als Wiedergutmachung eine ausgestopfte Maus aus Kalifornien schickte und schrieb, dass sie direkt aus den Taschen eines Landstreichers stammte, für den sich John Steinbeck wegen eines neuen Romans interessierte, glaubte ihm Auerbach zwar nicht, behielt die kleine Leiche aber vorsichtshalber und verknüpfte sie gedanklich in der kristallinen Struktur seiner Ideen mit Emma Bovarys Rattengift und dem ersten deutschsprachigen Mickymaus-Heft.

Verstimmt wie er war, drehten seine Gedanken sich aber immer wieder um diesen abstrakten Juden von der traurigen Gestalt, der wie ein Spürhund durch die Straßen von Paris zog, der ihm die Blumen des Bösen und die drei Groschen der Oper vor der Nase weggeschnappt hatte, der es geschafft hatte, im letzten Moment Odradek in die Finger zu bekommen. Es war seine Schuld, dass in seinem Essay nun ein Kapitel über Kafka fehlt, allein seine Schuld! Und wenn auch das Kapitel über Céline fehlt, wenden Sie sich an Herrn Benjamin! Natürlich passte dieser Céline nicht wirklich in seinen Kanon, auch wenn man zugeben muss, dass mit ihm das Fließband in die Literatur Einzug gehalten hat … Aber ohne die drei Punkte, und ohne ein einziges Teil von einem Ford von ’32, nein, ohne eines dieser Elemente würde er ihn keinesfalls aufnehmen, war im übrigen auch besser so, ein Kind des Prager Ghettos und der Autor der angekündigten Bagatellen, die perfekte Unparteilichkeit der Philologie!

So lagen also eine Reihe von Meldungen aus der ganzen Welt auf Auerbachs Schreibtisch, die darauf warteten, überprüft und gewichtet zu werden.

Die erste, aus Granada, lautete: „Gestern, am 19. August 1936, wurde der Dichter Federico García Lorca von der Guardia Civil erschossen.“

In der zweiten, aus Santiago de Compostela stammenden Mitteilung hieß es: „Heute, am 14. September 1936, haben Unbekannte das Grab des Schriftstellers Ramón del Valle-Inclán geschändet, der am 5. Januar des Jahres verstorben war. Von der Leiche, die bereits ohne den linken, in der Jugend verlorenen Arm war, wurde der rechte Arm entfernt.“

In der dritten, aus Buenos Aires, hieß es: „Nach der erfolgreichen Universalgeschichte der Niedertracht hat der Schriftsteller Jorge Luis Borges kürzlich eine Geschichte der Ewigkeit veröffentlicht, die einiges Aufsehen erregen dürfte.“

Die vierte, aus Paris, lautete: „Der Schriftsteller André Gide ist von seiner Erkundungsreise in die Sowjetunion zurückgekehrt.“

In der fünften, ebenfalls aus Paris stammenden Mitteilung hieß es: „Der Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline, der gerade von seiner Reise in das Land der Sowjets zurückgekehrt ist, hat seinem Verleger eine Kampfschrift mit dem Titel Mea culpa übergeben.“

Die sechste, aus Mailand stammenden Nachricht lautete: „Gestern, am 2. April 1936, ist Frau Adele Lehr, verheiratete Gadda, verstorben.“

Auerbach las alle Meldungen sorgfältig durch und murmelte dann: „Wer zum Teufel ist Adele Lehr, verheiratete Gadda?“

„Mailand, Via San Simpliciano 2, 4. April 1936, 9:15 Uhr. Seit gestern, dem 3. April 1936, ruht Mutter auf dem Friedhof von Longone. Am 2. April 1936 um 11.30 Uhr morgens schied sie von uns. Nun, da sie nicht mehr unter uns weilt, beginne ich, CEG, mit der Erzählung des Kummers (schreckliches Leben) in eben diesem Notizbuch, dem vorletzten derer, die ich am 24. August 1915 auf dem Basar von Edolo gekauft habe, als unsere Herzen sich der Zukunft weit öffneten und die Berge das mahnende Gesicht des geliebten Vaterlandes darstellten (entferntes Donnergrollen zerfranste hin zum Vergessen an den Felsenrändern; und das Licht erzählte von den Menschen und von Fleiß und Eifer). Das Notizbuch besteht aus 98 (achtundneunzig) linierten Blättern mit 24 Zeilen auf jeder Seite; zusätzlich gibt es zwei weiße Blätter, d.h. unliniert; außerdem gibt es zwei Pappen zum Schutz, die mit dem Einband selbst, der aus schwarzem stoffüberzogenem Hartkarton besteht oder – bei unterschiedlichem Lichteinfall – schwärzlich-anthrazitfarben, verbunden sind. Ich, CEG, habe die Seiten nummeriert (in der rechten oberen Ecke und in römischen Ziffern) von 1 bis 200, wobei jedes Blatt aus Seite und Rückseite besteht und auch die beiden unlinierten Seiten mitgezählt werden. Mailand, Via San Simpliciano 2, 19.25 Uhr. CEG – Carlo Emilio Gadda. 4. April 1936: in Mailand, Via San Simpliciano 2. CEG.“

Marc Bloch nahm seine Brille ab, der Historiker seufzte tief. Seit einigen Tagen wurde er in seinen Überlegungen von einem schrecklichen Verdacht gequält. Es konnte eigentlich nicht sein, und doch … Er betrachtete das Dokument, auf das Licht von der Lampe in der Mitte seines Schreibtischs fiel. Aus diesem Dokument ging hervor, dass der ruinöse Prozess, der im August 1914 von der Prager Kanzlei gegen den Privatmann Joseph K. angestrengt worden war, auf eine seinerzeit anonyme Anzeige eines gewissen Karol K. Fišerka zurückging, eines Zwerges, der für einen Wanderzirkus in Brünn arbeitete. Angewidert blätterte Bloch in der Akte und sah ein weiteres Dossier. Er war mit dem Inhalt wahrlich vertraut, man könnte sogar sagen, dass seine Forschungen mit diesem Bericht begonnen hatten. Der Bericht enthielt Angaben über einen Autounfall, der sich am 13. Mai 1935 in der Nähe von Bovington, Dorset, ereignete und bei dem der Pilot der RAF Thomas Edward Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien, tödlich verletzt wurde. Lawrences Sieben Säulen der Weisheit war 1936 gerade vollständig veröffentlicht worden. Der Bauer Oliver Bunyan hatte ausgesagt, dass Lawrence mit seinem Motorrad, einer Brough Superior, die ihm von George Bernard Shaw geschenkt worden war, von der Straße abgekommen war, um einem Kind auszuweichen, das plötzlich aus einem Gebüsch die Straße überquert hatte. Bunyan fügte hinzu, dass sich das besagte Kind, nachdem das Fahrzeug gegen eine Platane geprallt war, dem leblosen Körper des Fahrers genähert und, nachdem es die Vordertasche seiner Jacke durchsucht hatte, eine Zigarre herausgenommen hatte, die es sofort anzündete, um dann mit offensichtlicher Befriedigung reichlich Rauch in die Luft zu blasen; unmittelbar danach knöpfte es seine Hose auf und urinierte lange auf die Stiefel des Fahrers. Als Bunyan ihn erreichte, floh der Junge schließlich, nicht ohne aber dem verblüfften Bauern eine obszöne Geste zu zeigen und einen nicht zitierfähigen Satz mit einer offenbar tiefen Baritonstimme zuzurufen. Blochs Informant hatte dem Bericht ein Protokoll des Polizeireviers Bovington beigefügt, aus dem hervorging, dass unter den fünf festgenommenen und wieder freigelassenen Verdächtigen der Landschaftsmaler Charles Fisher aus London war. Seine Größe wurde mit 4 Fuß 3 Zoll angegeben, was 1 Meter 29 Zentimeter entspricht.

Marc Bloch spürte das dringende Bedürfnis, aufzustehen und sich einen Pernod zu genehmigen. Mit dem vollen Glas ging er zum Fenster und sperrte es weit auf, aber auch der schönste Sternenhimmel bot ihm keinen Trost. Irgendwo dort in der Ferne, im Südwesten, war vor einigen Wochen der spanische Bürgerkrieg ausgebrochen. Vielleicht machte er sich etwas vor, oder flackerten die Sterne in dieser Richtung wirklich stärker als die anderen? Und aus Spanien war gerade die Nachricht gekommen, der große Dichter Federico Garcia Lorca sei von der Guardia Civil erschossen worden. Es gab allerdings auch das Gerücht, die Falangisten hätten ihn hingerichtet. Zufällig war der Vorsitzende der Falange von Granada ein Dichter namens Carlos Pescador, und dessen Odas católicas, die 1935 unmittelbar nach Lorcas Seis poemas galegos veröffentlicht worden waren, hatte Miguel de Unamuno in einem Artikel verrissen – ganz zu Lorcas Gunsten. Der Artikel trug den bezeichnenden Titel (und Bloch erinnerte sich mit Schrecken daran): Der Zwerg und der Riese.

Bloch kehrte zurück an seinen Schreibtisch und zog eine Mappe aus der Schublade, auf der handschriftlich das Wort „Flüge” vermerkt war. Er öffnete die Mappe. Das erste Blatt, das als letztes eingefügt war, handelt von dem Vorfall mit Saint-Exupéry in Libyen. Eine Untersuchung des Kommandos der Luft – und Seestreitkräfte in Le Bourget hatte ergeben, dass in der Nacht vor jenem Flug eine Person, die nichts mit dem Flughafen zu tun hatte, in der Nähe von Saint-Exupérys Maschine gesehen worden war. Nach Angaben von Roger Calisson, einem Tankwart, trug der Mann, der nicht größer als 1,30 m gewesen sein soll, etwas auf dem Rücken, wobei es aus der Entfernung nicht klar war, ob es sich um einen Rucksack oder einen Buckel handelte.

Die anderen Dokumente waren weniger detailliert und erfassten lediglich die Fälle von vierzehn Piloten, die zwischen 1918 und 1935 unter fragwürdigen Umständen abgestürzt waren. In allen Fällen wurde Sabotage durch einen Zwerg vermutet. Acht der Piloten waren Franzosen, fünf Briten und einer Italiener. Der älteste Fall war der des Italieners. Auf dem Blatt, das in der Hand Blochs zitterte wie ein Stern da irgendwo im Südwesten, stand zu lesen: „Leutnant Enrico Gadda (83. Geschwader), gefallen am 23. April 1918 um 11.45 Uhr in der Gegend von San Pietro, nahe Cittadella di Padova, auf dem Rückweg von einem Geleitschutzeinsatz.”

Erich Auerbach war wirklich irritiert. Allzu viele Nachforschungen waren nun enttäuschend verlaufen und ließen ihn an der Möglichkeit zweifeln, tatsächlich einen neuen Zweig der Quellenphilologie auf der Grundlage des Vergleichs von realen und literarischen Orten zu begründen. Die Berichte seiner Abgesandten führten alles in allem zu einer entmutigenden Bilanz: „Einen Tagesritt von Boston entfernt”, in alle Richtungen, gab es keine Ruine, die dem Haus von Roderick Usher entspräche; in der Mengstraße in Lübeck gab es keinerlei Villa mit den Charakteristika, die zum Haus der Buddenbrooks passten; auch in London war es nicht möglich gewesen, diesem verdammten Bengel Copperfield auf der Spur zu bleiben, denn weder das Salem College noch das Lagerhaus von Murdstone & Grinby noch das Haus von Mr. Micawber noch die Schule von Mr. Wickfield waren dort, wo Mr. Dickens’ maßgebliche Feder sie platziert hatte; auch in Paris, in ganz Saint-Germain-des-Prés, war es unmöglich, die prächtige Residenz der Guermantes auszumachen; ganz zu schweigen davon, dass es in der Umgebung von Parma kein Kartäuserkloster gab! In Pavia ja, aber nicht in Parma! Und die Nummer 24 der Ehrlichstraße in Wien, wo sich Haus und Bibliothek des Sinologen Peter Kien befanden, gab es überhaupt nicht! Genau wie 221b Baker Street in London! Wenn der Autor sich schon nicht mit Vagheit zufrieden gibt, wenn er sich ins Geschäft der Topographen einmischt, wie soll man da der legitimen Neugier widerstehen, sich vor Ort zu vergewissern und sich dann sagen zu dürfen, ich bin da, an diesem berühmten Ort, warum sollte man sich solch ein intellektuelles Hochgefühl entgehen lassen? Nach diesen Emotionen, oder besser gesagt, auf Basis dieser Emotionen, wäre er dann als Kritiker aktiv geworden, um den Grad der phantastischen Wandlung zu messen, wenn wir die Eheleute Arnolfini in Fleisch und Blut hier hätten, ah, wie viel stärker würde van Eycks Kunst in den Augen des Kenners glänzen! So etwas ging Erich Auerbach durch den Kopf, als sein Diener an die Tür des Studios klopfte.

„Was ist?“

„Eine Depesche aus Paris, mein Herr.“

Nervös riss er den Umschlag auf und riss sogar einen Teil des Briefes ab. Man teilte ihm mit, dass Herr Walter Benjamin das Haus von Georges Duroy in der Rue Boursault ausfindig gemacht hatte und mir nichts dir nichts sogleich dort eingedrungen war.

„Georges Duroy, wer war das?“, fragte sich Auerbach. Der Name sagte ihm etwas, aber dieses etwas war in diesem Moment so gut wie nichts. Den ganzen Nachmittag und Abend rotierte der Name in seinem Kopf wie ein gehässiges Rätsel, und noch im Bett, in der Dunkelheit, ging es in seinen Gedanken zu wie in einem Wasserstrudel.

„Georges Duroy, Georges Duroy, wer zum Teufel bist Du, Georges Duroy?“

In einem Moment schien er kurz davor, es herauszufinden, im nächsten packte ihn wieder ein Gefühl von bodenloser Dummheit. Und genau in dem Augenblick, als er dabei war einzuschlafen, traf ihn die Erleuchtung.

„Bel-Ami! Das ist Georges Duroy, Bel-Ami!“ – und sofort schlug seine Freude über die Entdeckung in Bestürzung um. „Dieser verdammte Kerl hat das Haus von Bel-Ami gefunden!”

Er ahnte noch nicht, dass Benjamin wenige Tage, nachdem er das Haus in der Rue Boursault 15 gefunden hatte, es auch geschafft hatte, zwischen der Rue Richelieu und der Rue Saint-Roch das Stück Straße ausfindig zu machen, das früher Rue Morgue hieß und in dessen drittem Haus auf der linken Seite, für diejenigen, die von der Rue Richelieu kamen, Madame und Mademoiselle L’Espanaye von einem Orang-Utan abgeschlachtet worden waren.

Unmäßige Missgunst packte ihn, Auerbach griff zur Feder und schrieb einen Brief nach Groningen. Der Brief war an den großen niederländischen Historiker Johan Huizinga gerichtet, der, wie Auerbach wusste, für eine Studie über den spielerischen Anteil am Menschen Material aus der ganzen Welt sammelte, und darunter stach eine Spielzeugsammlung hervor, die Benjamin zusammengetragen hatte. Vorgeblich aus wissenschaftlichem Interesse schrieb Auerbach also an Huizinga, und der bestätigte ihm, dass die Sammlung tatsächlich existierte: Benjamin hatte sie bei seiner Ausreise aus Deutschland am 17. März 1933 Herrn Theodor Wiesengrund Adorno anvertraut, der wiederum im folgenden Jahr nach England floh und sie dem Maler Otto Dix übergab, in dessen Atelier in Dresden er, Huizinga, einiges davon hatte untersuchen und inventarisieren können. Das war alles, was Auerbach wissen wollte.

Mittlerweile betrunken vom Pernod ließ Marc Bloch aber nicht locker und wühlte sich durch Berge von Akten. Ein Dokument nach dem anderen, scheinbar zusammenhanglose Nachrichten, die aber in den Augen eines fähigen Historikers … dieses hier zum Beispiel, abgelegt unter dem Namen Charles Lindbergh, dem berühmten Transatlantikflieger … zwischen dem 20. und 21. Mai 1927, New York – Paris in 33 Stunden … Lindbergh war seit kurzem politisch mit Henry Ford verbandelt … Henry Ford, der einerseits gegen den Rassismus kämpfte, indem er in seinen Fabriken die Gleichstellung von Schwarzen mit Weißen durchsetzen wollte, ihn andererseits aber förderte, indem er eine jüdische Plutokratie in New York anprangerte … Henry Ford, der vorhatte, wenige Kilometer von Berlin entfernt ein Werk für die Produktion von Lastwagen zu errichten … Die Spirit of St. Louis, Lindberghs einmotoriges Flugzeug, eine Ryan mit 200 PS, war ein französischamerikanisches Modell, halb Ford … und halb Citroën … Als Bloch seine Papiere durchblätterte, fand er eine Karte unter dem Namen Citroën: „André-Gustave Citroën, Pariser Jude; begann als kleiner Produzent von Zahnrädern, führte dann nach einem Besuch der Ford-Werke in Detroit (1912) das Fließband in Frankreich ein und weitete die Produktion auf Fahrzeuge und schwere Waffen aus; bei Kriegsausbruch spezialisierte er sich auf die Herstellung von Haubitzen, darunter die berühmte 75 mm (24 Millionen Stück); stand nach dem Krieg an der Spitze eines Automobilimperiums; er agierte ohne Skrupel in der großen Krise von 1929, bis ihn seine couragierte Investitionspolitik 1935 in den Konkurs trieb und sein größter Gläubiger, Pierre Michelin, die Kontrolle über den Konzern übernahm. Am 3. Juli desselben Jahres starb er an Magenkrebs. Bei seinem Begräbnis sah man neben den höchsten Vertretern des Staates in der ersten Reihe Charlie Chaplin und Joséphine Baker.“

Bloch leerte den letzten Tropfen Pernod aus der Flasche, ohne ihn zu verdünnen, und suchte dann nach dem Zettel zu Chaplin. „Die Inspiration für den letzten Film von Herrn Chaplin, Modern Times, ging nicht von der Ford-Fabrik in Detroit aus, sondern von den Citroën-Werkstätten in Javel (Paris): Das hat der Autor ausdrücklich bestätigt, der André Citroën während eines Urlaubs in St. Moritz (Graubünden) kennengelernt hatte.“

Er stand vom Schreibtisch auf und taumelte Richtung Sofa, er erinnerte sich, dass ein paar Nächte zuvor eine Flasche Marie Brizard darunter verschwunden war. Er legte sich auf den Boden, streckte einen Arm aus und tastete sich durch Staub und Spinnweben. Nachdem er die Flasche hervorgefischt hatte, leerte er noch im Liegen das bisschen Likör, das übrig geblieben war; wenig zwar, aber genug, um zur letzten Intuition des Tages zu gelangen. Er ging zurück zu seinem Schreibtisch, kramte herum, prüfte und schrieb schließlich auf die Rückseite der Karte über Citroën: „1912, einige Wochen nach André Citroën besuchte auch Louis Renault die Werkstätten von Ford. Zwischen 1914 und 1918 verließen (abgesehen von Autos und Lastwagen) das Renault-Werk in Billancourt: 1.500 Flugzeuge, 1.700 leichte Panzer, 9 Millionen Haubitzen verschiedenen Kalibers. Im September 1914 (Schlacht an der Marne) brachten die Taxis von Louis Renault innerhalb von zwei Tagen 8.000 Soldaten an die Front, wodurch Frankreich die deutsche Offensive zurückschlagen konnte.“

Beim Verlassen seines Verlags in der Rue Amélie 19, er hatte dort den ganzen Tag an den Fahnen des Berichts von Céline über seine Russlandreise gearbeitet, stieß Robert Denoël auf einen großen, stämmigen Mann mit leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper. Es schien ihm, er hätte ihn schon einmal irgendwo gesehen, vielleicht auf einem Foto in der Zeitung. Einen Moment lang standen sie still da und musterten sich, dann lächelte der Mann und reichte ihm die Hand.

„Kennen wir uns?“, fragte Denoël.

„Nein, aber wir sind Kollegen.“

„Machen Sie auch Bücher?“

„Oh nein, ich mache das da …“, und er zeigte auf einen Renault 6cv, der neben ihnen parkte.

„Was Sie nicht sagen! Sie müssen also …“

„Ja, ich bin Louis Renault, der Retter der Nation!“, und bei dem Wort verzog er spöttisch das Gesicht. „Der Held der Marne! Der Mann der Taxis! 8.000 Soldaten in zwei Tagen, eine altmodische Idee! Eine Armee im Taxi! Die wahren Sieger der Schlacht an der Marne: meine Zwei-Zylinder! Und doch … und doch! Wissen Sie, warum ich Sie Kollege genannt habe? Weil wir beide ungerechterweise sterben werden, wir beide, in ganz kurzem Abstand … Sie werden für die Veröffentlichung Ihres Céline bezahlen, ich werde bezahlen, weil ich während der deutschen Besatzung weiterhin Autos mit meinem Namen produzieren werde, und dann, im September ’44 … war’s das! Die Nase wird nicht lange brauchen, um mich in den Bau zu stecken … und im Bau … ein Rätsel! An einem schönen Oktobertag entdeckt ein Wärter, dass der arme Renault tot ist, niemand weiß wie, klar, nur tot ist er, ein kalter Körper im Gefängnis von Fresne …

„Besatzung? Nase?“

„Aber ja, 1940, das ist nicht mehr wie an der Marne, wir werden von den boches überfallen, und glaubt man nur: Das sind viel üblere boches als im letzten Krieg … Was die Nase anbelangt … Sie werden es noch mitkriegen, wenn von dem die Rede sein wird … Und der Tag wird kommen, an dem er in Glanz und Gloria in einem Renault durch Paris fahren wird, und er wird sich durchaus nicht vor meinem Namen ekeln, meinem schönen kleinen Renault, nein, nein …“

„Aber … woher wissen Sie das alles?“

„Hat mir André erzählt, mein Freund und Feind, der mich früher Affe genannt hat.“

„Und wer ist André?“

Ein Citroën fuhr langsam vorbei.

„Der, der das da gemacht hat.“

„Der ist doch letztes Jahr gestorben, der Herr Citroën.“

„Deshalb ist er auch so gut informiert.“

Erich Auerbach nahm seinen mächtigen, mit violetter Tinte gefüllten Omas-Füllfederhalter zur Hand und schrieb folgenden Brief:

An Herrn Otto Dix

Ebelmarktstraße 38, Dresden

Sehr geehrter Herr Maler,

da ich mir des antigermanischen und entarteten Charakters Ihrer Malerei bewusst bin und Sie nicht den gesunden Menschenverstand hatten, unser Land rechtzeitig zu verlassen, wie Ihr werter Landsmann Georg Grosz, erlauben Sie mir, Sie zu warnen: Seien Sie vorsichtig! Sehr vorsichtig! Sie stehen unter Beobachtung! Ich möchte aber hinzufügen, dass es einen Weg gibt, der Hartnäckigkeit derer zu entgehen, deren Aufgabe es ist zu überwachen, und der ist ganz einfach: Wenn der Überbringer dieses Briefes bei Ihnen vorstellig wird, werden Sie ihm gestatten, die Benjamin-Sammlung, die Ihnen, wie wir wissen, von Herrn Adorno anvertraut wurde, in aller Ruhe zu prüfen, und Sie werden ihm widerstandslos alle Gegenstände aushändigen, die er von Ihnen verlangt. Ich vertraue auf Ihre uneingeschränkte Kollaboration. Unterschrieben:

Rudolph Adolph Erich Auerbach

Präsident der Pangermanischen Akademie für nazistische Philologie

Benjamin hatte keinen Pfennig mehr. An diesem Tag hatte er seine letzten Francs ausgegeben, um drei wertvolle Stücke zu kaufen, und nun musste er einen Weg finden, an einen Kredit zu kommen. Sicher, Adorno und Horkheimer hatten sich immer bereit gezeigt, ihm so schnell sie konnten etwas zu schicken, und auch in Paris fehlte es nicht an großzügigen Bekannten wie Cocteau, wie Éluard, wie Braque, aber seit einiger Zeit waren auch sie doch misstrauisch geworden, nachdem Picasso einmal damit angefangen hatte.

„Wenn es für Baguettes und Camembert ist“, hatte Picasso gesagt und ihm ein paar Geldscheine unter die Nase gehalten, „dann gehören sie dir, aber wenn du dich damit wieder von dem erstbesten Gauner für irgendwelchen alten Mist reinlegen lässt, dann gebe ich sie dir nicht.“

Jetzt war er also wirklich am Bettelstab gelandet. Und doch konnte seine kindliches Gemüt nicht anders, er freute sich und betrachtete die drei Treffer dieses Tages. Das erste war ein eisernes A, schwarz emailliert, etwa acht Zentimeter hoch; drei Löcher an den Enden wiesen darauf hin, dass es offenbar mit anderen Buchstaben zusammengeschraubt war, um ein Wort für ein Schild formen, aber für ihn stand außer Zweifel, dass es direkt den Voyelles von Arthur Rimbaud entstammte. Das zweite Objekt war eine Pfeife, an die mit einer Schnur ein Schild mit der Aufschrift „Dies ist keine Pfeife” gebunden war: ein eindeutiger Beweis dafür, dass es sich um einen echten Magritte handelte. Der dritte Gegenstand war eine Tischuhr mit Klingelwerk aus irischer Produktion: bestimmt Finnegans Wecker! In Vorbereitung des Buches, von dem man wusste, dass der Autor seit geraumer Zeit daran arbeitet … Und wie wollte Herr Joyce den Roman fortsetzen, nachdem das magische Objekt nun statt in Dublin in Paris gelandet war? Wahrscheinlich würde er es nun unvollendet lassen müssen, eine Möglichkeit, an die Benjamin nicht ohne einen angenehmen Schauer von Schuld denken konnte …

Aber sein Vergnügen hatte nicht nur mit der künstlerischen Bedeutung seiner Beute zu tun: Es gab schließlich viele bescheidene, unscheinbare Objekte hier, so viele Fragmente von Bauten und Fabriken, Spuren von Fleiß und Erfindungsgeist, die jetzt wie ein Traum erschienen, Formen, die in ihrer funktionalen Ökonomie perfekt waren und doch überholt und besiegt, revolutionäre Formen, Formen aus Eisen, alle möglichen Teile aus Eisen, Stangen, Kappen, Unterlegscheiben, Bolzen, Flanschprofile, Muttern, Spindeln. Eisen! Man musste nur in einen der großen Jutesäcke greifen, zum Beispiel in diesen hier, und ein beliebiges Objekt herausnehmen, und was haben wir dieses Mal, schau mal an, eine Stahlkugel und ein wunderschönes Zahnrad aus den Citroën-Werkstätten, um 1908, etwas wirklich Schönes … lässt man das Zahnrad um die Kugel kreisen, hat man Saturn, diesen bezaubernden Planeten … Benjamin lächelte und erinnerte sich an seinen letzten Briefwechsel mit Horkheimer, der ihm einen gewissen Betrag verbunden mit der Aufforderung gesendet hatte, doch seine Aufsätze zu vollenden, ohne sich in seinen fruchtlosen Wanderungen zu verlieren und vor allem ohne sich durch die Sammelei zu ruinieren. „Denke daran, dass in dem dramatischen historischen Moment, den das Schicksal uns für unser Leben gelassen hat“, so die Antwort an seinen Freund, „der Sammler große moralische Überlegenheit gegenüber dem Historiker und dem Philosophen hat; indem er nämlich alle Relikte der Vergangenheit mit unterschiedsloser Zuneigung aufnimmt, erweist er sich als der radikalste Kritiker der Gegenwart, dieser intoleranten Gegenwart, in der die Dinge nach ihrer Kraft und Nützlichkeit zählen, und du weißt, dass sich hinter den Worten Kraft und Nützlichkeit nichts anderes verbirgt als Friedhöfe, für die Toten, für die toten Dinge, vernichtet, vergessen, vergangen. Glaube mir, Max, unsere Aufgabe liegt heute darin, wieder und wieder zu erinnern und wiederzufinden, und noch mehr wird das morgen für unsere Enkel gelten: Weil es Zeiten gibt, in denen auf Seiten der Zukunft zu sein bedeutet, auf Seiten der Vergangenheit gegen die Gegenwart zu stehen; auch weil gegen die höllische Beschleunigung der Moderne sich Ruinen und Reste aufrichten und sich aufrichten müssen, wie Barrikaden in der Revolution. Was mich betrifft, um auf deinen Brief zurückzukommen, sollte dir als wirklich entscheidende Tatsache genügen, dass ich unter dem Zeichen des Saturns zur Welt gekommen bin: dem Stern der ganz langsamen Wendung, dem Planeten der Abschweifung und Verzögerung.“

Marc Bloch sprang von seinem Stuhl auf: Franz Kafkas Roman Amerika war 1927 posthum veröffentlicht worden, in dem Jahr von Lindberghs Flug, aber er war größtenteils 1912 geschrieben worden, als André Citroën und Louis Renault die Ford-Fabrik besuchten. Und wie in Moderne Zeiten