Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

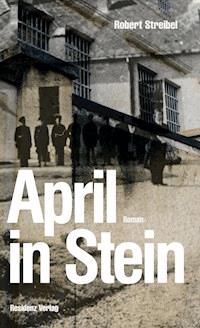

"April in Stein" erzählt vom (Über-)Leben im Zuchthaus, von Zwangsarbeit und politischem Widerstand, vor allem aber erstmals vom Massenmord in Krems. Während der NS-Gewaltherrschaft war das Zuchthaus in Krems-Stein das größte der "Ostmark". Hier wurden Regimegegner eingesperrt - Kommunisten und "Saboteure", Widerständler aus Österreich und Osteuropa. Am 6. April 1945 öffnet der Gefängnisdirektor angesichts der vorrückenden Roten Armee die Tore der Haftanstalt, doch SS, SA und lokale Bevölkerung jagen und ermorden Hunderte politische Häftlinge in einem beispiellosen Massaker. Einigen gelingt die Flucht, einige überleben versteckt im Keller, und ihre Berichte bilden die Grundlage von Robert Streibels vielstimmigem Panorama. am 6. April 2015 ist der 70. Jahrestag des Häftlingsmassakers von Krems-Stein

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 387

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robert Streibel

April in Stein

Roman

Residenz Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

www.residenzverlag.at

© 2015 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!

ISBN eBook:978-3-7017-4499-2

ISBN Printausgabe:978-3-7017-1649-4

Inhaltsverzeichnis

Vorwort: Streichhölzer in der Dunkelheit

1. Ankunft in Stein

2. Krems im Krieg

3. Im Gefängnishof

4. Widerstand in Stein

5. Alois Westermann

6. Der Fluchtplan

7. Briefe aus Stein

8. Bis zum Endsieg ist noch Zeit

9. Im Gefolgschaftsraum

10. Der Fazi und der Aufseher

11. Die Flucht

12. Im Einschichthof der Familie Graf

13. Im Justizpalast

14. KZ Mauthausen

15. Fußmarsch von Wien nach Stein

16. Die Tore des Zuchthauses werden geöffnet

17. Die Freilassung der Häftlinge beginnt

18. Kleiderausgabe im Gefängnishof

19. Der Direktor und der Kommunist

20. Tumult bei der Kleiderausgabe

21. Ein Maschinengewehr vor dem Gefängnistor

22. Drei Gefangene unterwegs Richtung Theiß

23. Elisabeth Lanner sieht aus dem Fenster

24. Ein Toter auf der Straße

25. Flucht nach Osten

26. Im Keller der Maria Streit

27. Das Standgericht

28. Erschießungen

29. Im Leichenhaufen

30. Die Toten werden eingesammelt

31. Elisabeth Lanner sucht ihren Mann

32. Überleben

33. Im Baumhaus

34. Tiefenfucha

35. Hadersdorf

36. Donauaufwärts

37. Leopold Hart wird Soldat

38. Im Keller von Stein

39. Im Weinkeller

40. Der Führer ist tot

41. An die Front

42. Der Krieg ist aus

43. Die Befreiung von Stein

44. Die Russen kommen

45. Das Bad im Sautrog

46. Von Stein nach Ebensee

47. Nach dem Krieg

48. Ein Brief aus Frankreich

49. Eine eingelöste Schuld

50. Oberleutnant Sandner und der Volksgerichtsprozess

51. Graz-Karlau

52. Mutmaßungen über Karl Sperber

Personenverzeichnis

Glossar

Vorwort

Streichhölzer in der Dunkelheit

Ich bin mit vielen Geschichten aufgewachsen, mit Märchen, Sagen und jeder Menge Alltagssplittern. Zwei Geschichten jedoch haben mein Leben geprägt, beide wurden nebenbei erzählt, aber gerade diese Tatsache war es, die mein Interesse noch mehr angestachelt hat. Die Geschichten markieren Beginn und Ende einer Phase der österreichischen Geschichte, die immer gerne als die »dunklen Jahre« umschrieben wird, die Zeit des Nationalsozialismus 1938–1945. Die Dunkelheit macht manchen Menschen Angst, hat aber auch den Vor- oder Nachteil (das kommt auf die Position der Akteure an), dass die Umgebung nur schwer zu erkennen ist. Wer kann in der Dunkelheit schon sagen, was wem passiert ist und wer was getan hat?

Die beiden nebenbei erzählten Geschichten sind wie schnell entzündete Streichhölzer, die aufblitzen und zumindest für einige Sekunden einen Raum erhellen, einen kleinen Raum, kleiner als die Kleinstadt Krems, in der ich aufgewachsen bin. Gerade in der unmittelbaren Umgebung sind Konturen erkennbar, der Rest muss erahnt, erdacht oder erforscht werden. Vielleicht bin ich wegen dieser beiden Streichholzgeschichten Historiker geworden.

Eine Geschichte handelt vom jüdischen Rechtsanwalt Dr. Brüll, bei dem meine Großmutter als Hausgehilfin beschäftigt war und der von Nazis 1938 in seiner Kanzlei zusammengeschlagen wurde. Das Haus, in dem das passierte, liegt in unmittelbarer Nähe unserer Wohnung, und jeden Tag ging ich auf meinem Schulweg daran vorbei. Die Suche nach denen, »die plötzlich alle weg waren«, die Geschichte der jüdischen Gemeinde, nicht der jüdischen »Mitbürger«, wie es immer heißt, hat mich viel herumkommen lassen, aber auch mit so manchen nachbarschaftlichen Abgründen konfrontiert.

Die zweite Geschichte handelt von meinem Vater, der als 13-jähriger Bub am 6. April 1945 gesehen hat, wie sich die Tore des Zuchthauses Stein geöffnet haben und die ersten Gefangenen freigekommen sind. Sie handelt auch von einem Maschinengewehr auf der Straße, das dann wieder entfernt wurde. So weit reicht die Länge eines Streichholzes. Wann er den Platz vor dem Zuchthaus verlassen und wie lange es gedauert hat, bis das Schießen, Krachen und Morden begonnen hat, das verschwindet bereits im Dunkeln.

Diese Verbrechen haben nicht irgendwo im Osten stattgefunden, sondern mitten in der Stadt, und unser Haus liegt genau in der Mitte zwischen 1938 und 1945, zwischen dem Haus des jüdischen Rechtsanwaltes Dr. Brüll und dem Zuchthaus. Und der Spazierweg am Sonntag Richtung Alauntal oder Egelsee führte am Denkmal für die Opfer des 6. April 1945 vorbei. Dieser einfache Stein ist das einzige öffentliche Zeugnis, das mit Klarheit sagt, was geschehen war. Auf diesem Gedenkstein wurde nicht unverbindlich von Opfern gesprochen, sondern davon, dass die SS Gefangene ermordet hatte. Ein blendend heller Scheinwerfer gegen das Vergessen war hier aufgestellt worden.

Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts habe ich begonnen, für meine Dissertation über Krems 1938–1945 zu recherchieren. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen waren angesichts verschlossener Archivtüren eine Möglichkeit, mehr zu erfahren. Wie viele Interviews ich geführt habe, weiß ich nicht mehr, bei 300 habe ich mit der Zählung aufgehört. Unter denen, die ich damals befragt habe, waren auch einige politische Häftlinge des Zuchthauses Stein. Ein Gefängnis hat eigene Gesetze, die Mauern versperren den Blick und regen die Fantasie an, sich vorzustellen, was dahinter geschieht, geschehen ist. Spätestens mit den Geschichten der ersten Häftlinge habe ich die Grenzen von Krems hinter mir gelassen. Lokalgeschichte ist Weltgeschichte. Die Interviews zur Stadtgeschichte führten mich nach Israel, England und in die USA, um die noch lebenden Nachkommen von Kremser Jüdinnen und Juden zu besuchen und um die amerikanischen Kriegsgefangenen des Lagers STALAG 17B bei Gneixendorf zu befragen.

Überlebende des Massakers in Stein lebten hingegen in Krems, Wien, in der Steiermark, in Brno und in (Ost)Berlin. Die Zeit der Streichhölzer war längst vorbei, es waren Stundenkerzen, die brannten. Geschichten über Geschichten. Zeitzeugen erzählen nie über Vorfälle. Sie sind immer Zeuginnen und Zeugen ihres Lebens. Es sind immer Lebensgeschichten, die erzählt werden, und dies ist gut so. »Oral history« kann Quellenarbeit nicht ersetzen, ja, erfordert diese mehr denn je, zur Überprüfung und zur Einordnung des Erzählten. Aber diese Geschichten erschließen neue Welten, sind wie aufgestellte Wegweiser, die den Historiker verleiten, vom Weg abzuweichen. Die Gefahr, sich zu verirren, besteht nur für den, der etwas Bestimmtes sucht.

Die jüngere Geschichte Österreichs bestand in den achtziger Jahren aus vielen »weißen Flecken«, für welches Tabuthema sollte man sich entscheiden? Ein Historiker zu werden, der nur der Wissenschaft verpflichtet ist und darauf wartet, dass seine Forschung vielleicht etwas verändert, schien unter diesen Voraussetzungen kein erstrebenswertes Ziel zu sein. Ein Historiker ohne volksbildnerischen Anspruch zu werden, schien mir damals nicht möglich.

Im Jahr 1995 organisierte ich gemeinsam mit Gerald Buchas eine Gedenkveranstaltung an das Massaker vom 6. April. Die Erinnerung an das Morden wenige Wochen vor der Befreiung sollte wieder in den Straßen sichtbar werden. 386 Kreuze standen auf der Ringstraße in der Steiner Landstraße rund um die Justizanstalt. Schauspielerinnen und Schauspieler sprachen die Erinnerungen der Überlebenden. Hinter jedem Kreuz stand eine Schülerin, ein Schüler. Erinnerungsarbeit schafft Öffentlichkeit, öffnet Türen zu neuen, bisher unbekannten Geschichten und Zeitzeugen.

In der Folge gab es noch eine Reihe von Gedenkveranstaltungen in Stein und später in Hadersdorf mit Gerhard Pazderka, wo sich die Frage der Erinnerung zu einem politischen Konflikt ausweitete. In Stein wurden 1997 die Namen der Opfer des Massakers auf eine Plakatwand projiziert, und Gerasemos Garnelis, der als griechischer Widerstandskämpfer 1944 nach Krems deportiert worden war, verwundet unter Toten auf dem Leichenhaufen das Massaker am 6. April überlebt hatte und nun in Krems lebte, las die Namen der am 7. April in Hadersdorf exekutierten 61 Opfer auf dem dortigen Friedhof.

Geschichten erschließen neue Welten und verleiten den Historiker, vom Weg abzuweichen. Die Geschichten der ehemaligen politischen Häftlinge waren es auch, die mich verführten, sodass in den neunziger Jahren eine erste Skizze für diesen Roman entstand. Es waren nicht nur viele andere »weiße Flecken« und »Erinnerungsprojekte«, die mich reizten und abhielten, sondern auch die Frage, ob ein Historiker überhaupt die literarische Form wählen darf. Dilettanten gibt es doch genug. Die Versuchung war groß, und immer wieder habe ich neue Versuche gestartet, mich dem Komplex des 6. April zu nähern.

Wenn der Schriftsteller Erich Hackl nicht gewesen wäre, der meine Arbeit als Historiker und Erinnerungsarbeiter mit Interesse verfolgt und mich auch bestärkt hat, den Roman fertigzustellen, hätte ich es nicht gewagt.

In den letzten zwanzig Jahren hat sich viel geändert, am Beginn meiner Auseinandersetzung mit dem Thema waren die Opferverbände für »ihr« eigenes Gedenken zuständig. Eine kuriose, zynische Situation, in der die Opfer trachten müssen, dass die Taten der Mörder nicht vergessen werden und dass die, die nicht überlebt hatten, nicht vollständig aus dem Blick verschwinden. Im Jahr 2014 hat die Stadt Krems zum ersten Mal ein offizielles Gedenken für die Opfer des 6. April organisiert. Ein langer Weg vom Kranz mit Schleife bis zur Gedenkfeier. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, darf natürlich nicht vergessen werden, dass offizielle Gedenkfeiern zwischen 1945 und 1955 zur politischen Praxis gehörten. Nach dem Ende der Besatzungszeit hatte das freie Österreich sehr schnell jedoch anderes, Wichtigeres zu tun.

Mein langes Zögern lag auch an einem für mich unlösbaren Problem im Umgang mit historischen Fakten und Personen. Die hier geschilderten Geschichten fußen auf 18 Interviews mit ehemals politischen Häftlingen, dazu kommen noch Briefe, Erinnerungsberichte, Nachlässe wie jener von Jaroslav Petras, Zeitungsartikel und Akten.

Ich habe mich entschieden, im Roman alle Namen zu verändern. Dies betrifft einerseits die Häftlinge, aber auch die im Volksgerichtsprozess im August 1946 angeklagten Aufseher und alle am Massaker Beteiligten. Die Veränderung der Namen war für mich eine Möglichkeit, dem Vergleich mit einer vorgeblichen historischen Objektivität auszuweichen, denn auch bei der Konzeption der Geschichten der Häftlinge wurden immer wieder Erinnerungen von mehreren realen Personen verschmolzen.

Eine Ausnahme bei der Fiktionalisierung der handelnden Personen habe ich nur dort gemacht, wo Opfer des NS-Terrors bloß genannt werden, wie zum Beispiel jener Robert Litter, der im Konzentrationslager Mauthausen starb. Der Lagerschreiber hatte jedoch in die Todesliste den aus Stein eingelieferten Häftling Harry Klauber eingetragen, der so geschützt die Befreiung 1945 erlebte. Eine weitere Ausnahme stellen jene Häftlinge dar, die am 6. April aus dem Landesgericht Wien zu Fuß nach Stein aufbrachen und dort exekutiert wurden.

Würde ich gefragt, wie viel Realität und wie viel Fantasie in diesem Roman steckt, so ist der durch Fakten belegte Teil sicherlich sehr hoch – so hoch, wie es mir möglich war.

Es gibt immer noch »weiße Flecken« zum Themenkomplex »April in Stein«, die für mich bis heute quälend sind. So zum Beispiel die Tatsache, dass die in der Nähe von Krems (Richtung St. Pölten) am Straßenrand verscharrten Opfer des Massakers bis heute nicht gesucht und ordentlich bestattet worden sind.

Über die Figur des Gefängnisdirektors hätte ich noch gerne mehr in Erfahrung bringen wollen. Erst kurz vor Drucklegung konnte ich den Personalakt einsehen, der belegt, dass er zwar nicht illegales Mitglied der NSDAP war, aber vor 1938 inhaftierten Nationalsozialisten geholfen hatte und daher 1938 von den neuen Machthabern wohlgelitten war. Interessanterweise sind die für mich quälenden Fragen zumeist mit den Tätern verknüpft, wie zum Beispiel auch mit der Geschichte jenes Hilfsaufsehers, der sich in den neunziger Jahren tatsächlich am Massengrab erschossen hat, oder jenes Aufsehers, der sich erhängte, zuvor jedoch auf dem Tisch ein Hitlerbild und ein Kreuz drapiert hatte. Beide haben für sich Jahrzehnte nach dem Krieg die Frage geklärt, ob ein Weiterleben möglich ist.

Zum Glück konnte die Geschichte der griechischen Häftlinge durch Gerasemos Garnelis selbst geschildert werden. Gerasemos konnte wegen des Bürgerkriegs in seiner Heimat 1945 nicht nach Griechenland zurückkehren und hat bis zu seinem Tod in Krems gelebt. Mit dieser Geschichte soll auch dem verratenen Widerstand der Griechen ein Denkmal gesetzt werden. Die Widerstandskämpfer, auch »Andartes« genannt, hatten ihr Land 1944 mit Unterstützung der Briten aus eigener Kraft befreit und die Deutschen zum Rückzug gezwungen.

Als der Roman »April in Stein« im Jänner 1945 einsetzt, wurde durch faschistische Hilfspolizisten und mit Unterstützung der Briten der zum großen Teil kommunistische Widerstand in Athen bereits bekämpft und ein Bürgerkrieg entfesselt. Das griechische Beispiel zeigt, dass es noch viel schwierigere Voraussetzungen für Erinnerungsarbeit geben kann als in Österreich.

Alle Häftlingsgeschichten im Zuchthaus wie auch die Flucht sind belegt. Es gibt Szenen in diesem Roman, die so romantisch scheinen, als müssten sie frei erfunden sein, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem gepfiffenen Auftrittslied aus dem »Zigeunerbaron« vor dem Zuchthaus. Ein Bekannter eines jugendlichen Häftlings hat zu diesem musikalischen Mittel gegriffen, um seinem inhaftierten Freund das Gefühl zu geben, nicht vergessen zu sein. Nicht in jedem Fall kann hier die reale Entsprechung genannt werden, die Leserinnen und Leser können sich, sofern die gesammelten realen Geschichten der Häftlinge von Stein jemals erscheinen sollten, selbst auf die Suche begeben. Im Fall des »Kunstpfeifers« möchte ich dies jedoch bereits hier tun: Es handelt sich dabei um den bereits verstorbenen Laienschauspieler und Kommunisten Hans Wurm.

Mit der Fertigstellung dieses Romans treten die hier geschilderten Figuren in eine andere Dimension ein, und dies bedeutet für den Verfasser auch so etwas wie ein Abschiednehmen. Mit der Fertigstellung des Romans werden die Geschichten festgeschrieben, dies bedeutet jedoch nicht das Ende der Geschichte. Nach jeder Diskussion, öffentlichen Intervention oder Gedenkaktion meldeten sich Personen, die Hinweise auf das eine oder andere Detail parat hatten. So hoffe ich, dass auch dieser Roman eine ähnliche Wirkung hat. Die Geschichte der griechischen Antifaschisten und Widerstandskämpfer muss ebenso noch geschrieben werden wie das Schicksal der Häftlinge anderer Nationalitäten. Was von ihnen blieb, ist manchmal bloß ein Name, der auf ihre Herkunft rückschließen lässt. Denn in vielen Fällen heißt es im Exhumierungsprotokoll lediglich: »Unbekannter Mann: Größe 1,60 m, schwarze Haare, hohe Schnürschuhe 42, 1 dunkelbraune Stiefelhose, 1 Ledergürtel, 1 braune Sportweste, 1 steingrauer und 1 grauer Pullover, 1 graues Gilet, 1 Augenglasetui, 1 Sporthose (drapp), 1 Taschentuch mit rotem Rand.«

1. Ankunft in Stein

Als Leopold Hart im Jänner 1945 zum zweiten Mal auf dem Bahnhof in Krems ankommt, hat er ein Lied auf den Lippen. Es ist so etwas wie eine Heimkehr, er weiß, was ihn im Gefängnis erwartet. Er ist sicher, dass er wieder in eine Gemeinschaftszelle kommt, hoffentlich geben die Politischen den Ton an, aber ein paar ehrliche Einbrecher wären sicherlich für Geschichten gut, sie verkürzen die Zeit zwischen Dämmerung und Morgengrauen. Vor Messerstechern und Mördern hat er Angst. Doch den Grund für seine Verhaftung trägt keiner auf der Stirn, und bis man weiß, warum jemand eingesperrt ist, vergehen oft Tage und Wochen und die Meinung über den Zellengenossen hat sich längst geformt, im Guten wie im Schlechten. Leopold Hart ist kein Neuling mehr, die Verhöre, der Keller des Gestapo-Gefängnisses am Morzinplatz, das Landl und dann Stein. Ihn kann fast nichts aus der Ruhe bringen, wenn er nur seine Gedanken im Zaum halten kann. Er hat sich vorgenommen, nicht darüber nachzugrübeln, wer ihn verraten haben könnte. Dass er überwacht worden ist, ist für ihn ausgeschlossen, irgendjemand muss in den Verhören seinen Namen genannt haben. Er hatte niemand verraten, auch nicht, als er geschlagen wurde. Wer hat »gespieben«? Vielleicht ist es besser, den Namen nicht zu wissen. Mit dieser Gedankenkette muss Leopold Hart leben, hat er gelernt zu leben. Das bringt ihn nicht mehr aus der Fassung, aber als es Mitte 1944 nach einem Jahr in Stein geheißen hat, er käme auf Transport, da quälte ihn die Frage: wohin? Diese Ungewissheit ist ärger als alles, was er in der Vergangenheit erlebt hat. Diese Ungewissheit ist seine Zukunft oder eben sein Ende. Dass Häftlinge in Konzentrationslager verlegt wurden, war bekannt, dass das schlimmer war als Gefängnis, war ihm klar, zurückgekommen ist noch keiner, um darüber zu berichten.

Karl Rudolf Marischler war im Jänner 1945 ins KZ Mauthausen gekommen, Franz Häberle war ebenfalls ins KZ Mauthausen überstellt worden und Otto Freund war von Stein nach Graz und von dort am 22. Jänner 1945 ins KZ Buchenwald verfrachtet worden.

Verstehe einer die Logik der Nazis. Warum kam er auf Transport? Er wusste es nicht. Bisher musste man damit rechnen, wenn etwas vorgefallen war, wenn man beim Schmuggeln erwischt wurde, Streit mit einem Aufseher hatte oder wegen der Organisation von Lebensmitteln aus der Küche. Der Transport war eine Strafmaßnahme. Vielleicht brauchten sie einfach Platz in Stein und deshalb mussten einige Häftlinge verlegt werden, versucht sich Leopold einzureden. Der erste große Transport mit griechischen Häftlingen war am 13. April 1944 in Stein angekommen. Das stellte die Leitung des Zuchthauses vor eine organisatorische Herausforderung. Auf einen Schlag mussten 82 Häftlinge untergebracht werden. Dies war nicht einfach. Am folgenden Tag trafen weitere 9 ein. Bis Ende April waren es nochmals 25, im Mai waren 201 Neuzugänge zu verbuchen, im Juni 125 und im Juli nochmals mehr als 80.

Zu Beginn des Jahres 1944 war Stein bereits mit Häftlingen überfüllt gewesen, Mitte des Jahres waren die Zellen bis an die Grenzen ihrer Kapazität überbelegt. Die Anweisung, Gefangene gleicher Nationalität zu trennen, um Solidarität erst gar nicht aufkommen zu lassen, war unter diesen Bedingungen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Als es nun also hieß, Leopold Hart und weitere 50 Häftlinge kämen auf Transport, da schwirrten viele Gerüchte durch die Zellen. Nach einer langen Fahrt erreichten die Häftlinge aus Stein Zwickau, wo sie für den Arbeitseinsatz bestimmt waren. Leopold Hart war Schlosser, er arbeitete in den folgenden Monaten in Zwickau im Auto-Union-Werk DKW und produzierte Gewinde für die Rüstungsindustrie. Jeden Samstag beim Appell wurden zur Abschreckung die neuen Todesurteile verlautbart, der Grund lautete immer Sabotage. Im Herbst 1944 erlebte Leopold die ersten Luftangriffe auf Zwickau. Während die DKW-Arbeiter Zuflucht in den Bunkern suchten, wurden die Häftlinge in ein umzäuntes Gebiet vor dem Werk gebracht, wo sie sich auf den Boden kauern sollten. Deutsche Luftabwehr oder Luftverteidigung gab es damals längst nicht mehr. Den Bombenangriff, bei dem 30 gestaffelt fliegende Maschinen das Auto-Union-Werk zerstörten, erlebte Leopold auf dem Boden liegend. Er hatte sich vorgenommen, zuzusehen, um Zeuge zu sein. Die Zerstörung würde den Gefangenen die Freiheit oder den sofortigen Tod bringen. Nach der ersten Welle war es mit der Beobachtung jedoch vorbei. Schutt, Staub und Trümmer flogen durch die Luft. Als die Häftlinge nach einer Stunde zurückgebracht wurden, waren vom Werk nur mehr Ruinen geblieben. Mit sieben anderen österreichischen Häftlingen wurde Leopold im Dezember 1944 abermals auf Transport geschickt. Wieder die Ungewissheit, wieder endloses Warten in der Kälte. Durch ein Guckloch im Waggon betrachtete er die Landschaft, fahl schien die Sonne, wie in Trance lehnte er an diesem Ausblick. Dass er längst nicht mehr die Sonne, sondern den Mond betrachtete, fiel ihm erst auf, als er durch ein Bremsen des Zuges mit dem Kopf gegen die Planke schlug. Im Bahnhof von Preßburg hat einer der Begleitpolizisten auf der Mundharmonika gespielt.

Das Lied bekam Leopold nicht mehr aus dem Kopf. Als er das Lied zum ersten Mal im Radio gehört hatte, war er noch in Freiheit gewesen. »Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai.« Mit diesem Lied kam er nun am ersten Donnerstag des Jahres 1945 erneut in Krems an, die Häftlingstransporte waren durch die Weihnachtsfeiertage nur kurz unterbrochen worden. Mit ihm kommen etwa 40 weitere Häftlinge: Mehmed, Giuseppe, Arturo, Ivan, Chuy, Pietro, Rocco, Mijo, Jaroslav, Melodey, Louis, Tihomir, Dervis, Marian, Branko, Henri, Stefan, Karol, Hasan, Guy, Franz, Ladislaus, Angel, Ivan, Rudolf, Otto, Enrico, Ivan, Filip, Stjepan, Djördje, Eugen, Andreas, Nemad, Gottlieb, Ilija.

Sie kommen aus den verschiedensten Ländern Europas und werden mit unterschiedlichen Zügen aus Wien oder St. Pölten nach Stein gebracht. Nur für Leopold Hart ist es fast so etwas wie eine Heimkehr, für alle anderen ist die Haftanstalt neu. Er kennt das Aufnahmeritual, eine Nacht verbringt er im Keller, am Freitagvormittag wird er als neunter Häftling in eine Sechsmannzelle verlegt. Drei Griechen, zwei von ihnen liegen am Fenster. Bei der Begrüßung hat er ihre Namen nicht verstanden, jetzt weiß er: Dimitri und Kostas dürften schon länger hier sein, Evangelos ist einen Tag vor ihm nach Stein gekommen. Im zweiten Stockbett, das ebenfalls vor das Fenster gestellt wurde, liegen der Bibelforscher Walter Schuster und über ihm der Kommunist Alois Westermann, der Dreher bei der Austro-Fiat war. In Stein hat er zuerst unter den Tschechen im Gustloff-Werk, in der Patronenfabrik gearbeitet. Der Mann über ihm ist Franz Strassak, wegen Feindsender-Hörens wurde er zu vier Jahren verurteilt. Er scheint krank zu sein, denn er kann sich nur mühsam aus dem Bett erheben. Über Evangelos liegt der Einbrecher Leopold Fuhrich. Und dann ist da noch der Valentin Wanger und über ihm ein leeres Bett. Die Letzten, die in die Zelle verlegt werden, bekommen die schlechtesten Betten, das ist für Leopold Hart keine Neuigkeit. Er und Evangelos liegen in unmittelbarer Nähe des Abortkübels.

Walter Schuster wurde als Bibelforscher zu fünf Jahren verurteilt und ist sicher schon an die sechzig Jahre alt, er hat Briefe verschickt und zur Wehrdienstverweigerung aufgerufen. »Als wahre Christen und Nachfolger Christi Jesu sind wir gottgeweihte Knechte, somit bereits Soldaten in der Armee seines Sohnes, angeworben als Glaubensstreiter.« Seit Mai 1944 teilt er die Zelle mit den zwei Griechen und predigt vom Beginn der Zeit des Endes. Obwohl sie nur Bruchstücke verstehen, redet er auf sie ein. Sooft man an der Zelle vorbeikommt, dringt der stoßweise Singsang Schusters wie das Rauschen einer Wasserleitung durch die Tür.

Die beiden Griechen verstehen nur Christ und müssen sich nicht in den haarsträubenden Details der unsichtbaren Gegenwart Jesu verlieren. Beide sind alles andere als gläubig, aber ein Heiliger in der Zelle kann ebensowenig schaden wie ein Pope im Dorf. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich das kleine, dürre Männchen, an dessen Glatze einzelne dünne, weiße Haarsträhnen zu kleben scheinen und der Gott öfter im Mund führt als jedes andere Wort, als Prediger vorzustellen. Vielleicht ist es die Ehrfurcht vor dem Alter oder ein Tribut für die Ewigkeit, jedenfalls tritt Kostas dem älteren Zellengenossen häufig etwas von seiner Zigarettenration ab.

Bereits nach wenigen Stunden in der Zelle glaubt Leopold Hart nur mehr Griechisch zu hören. Der Erzählfluss der drei scheint nicht zu enden. Dass ist verständlich, denn mit Evangelos gelangten die neuesten Nachrichten aus der Heimat ins ferne Stein an der Donau. Evangelos kommt nicht direkt aus Griechenland, sondern war in der Zwischenzeit auch in Ungarn inhaftiert gewesen. Er weiß mehr als alle anderen über die Lage in Europa und die Situation in Griechenland. Evangelos dürfte nicht aus politischen Gründen eingesperrt worden sein, sondern wegen Schmuggel oder Devisenvergehen, vermutet Leopold Hart.

Kostas und Dimitri sind bereits seit Mai 1944 inhaftiert. Es ist mehr als bitter, kurz vor dem vermeintlichen Sieg über die deutschen Besatzer das Land verlassen zu müssen. Die Andarten, die Widerstandskämpfer, die für die Deutschen nur die »Banden« waren, beherrschten längst nicht mehr nur das Gebirge in Griechenland. Kostas hatte einige Monate hindurch am Militärflughafen in der Nähe von Athen gearbeitet. Zufällig war er bei einer Razzia der Deutschen im Kaffeehaus an der Ecke gegenüber seiner Wohnung aufgegriffen worden, um mit vielen anderen Aufräumarbeiten zu leisten. Damals war er bereits Mitglied der ELAS, der griechischen Widerstandsorganisation, gewesen. Nach zwei Tagen Zwangsarbeit für die Deutschen, an denen sie morgens mit dem Lastwagen abgeholt wurden, bestand die Möglichkeit, sich freiwillig für den Dienst auf dem Flughafen zu melden. Das war für Kostas eine einmalige Chance gewesen, Waffen für den Widerstand zu organisieren, in Holzbündeln hat er englische Granaten durch die Kontrolle geschmuggelt, später Fotos der deutschen Flugzeuge und der Anlagen gemacht. Auf dem Flughafen haben sie ihn nicht einmal dann erwischt, als er im Benzindepot Feuer gelegt hat. Verhaftet wurde er erst später.

Leopold Hart ist tatsächlich in eine gläubige Gemeinschaftszelle verlegt worden: Alois glaubt an Stalin, der Bibelforscher an den Heerführer Jesus und Dimitri an Aris, den Partisanenanführer. Dimitri hat seinen Aris einer Ikone gleich neben seinem Bett an die Wand gezeichnet, die Umrisse seines Helden festgehalten, mehr Bart als Gesicht. Aris kämpft seit Jahren, er hat zu kämpfen begonnen, als seine Partei noch zögerte und meinte, die Zeit wäre noch nicht reif für den bewaffneten Kampf. Das hatte Dimitri an seinem Aris imponiert, dass er sich nicht um die Anweisungen der Intellektuellen aus der Stadt kümmerte, sondern das Ohr in den Häusern und Kneipen des Volkes hatte. Gegen die Krawattenträger, das war seine Maxime gewesen, und mit Verrätern und Kollaborateuren, da machte er kurzen Prozess. Dimitri konnte und wollte die Formulierung eines Vertreters des ZKs nicht für sich übernehmen: »Wir müssen höflich sein«, hatte dieser Tzimas, den sie Aris als Aufpasser in die Berge nachgeschickt hatten, gemeint und sich gegen »Rowdytum und Radikalismus« ausgesprochen. Höflichkeit gegen volksfeindliche Elemente? Was waren das für Töne? Die Folterknechte von Metaxa waren auch nicht höflich, und von Höflichkeit war ebenso keine Rede, als die Menschen im ersten Winter der italienischen Besatzung verhungerten, während die griechischen Großgrundbesitzer nichts von ihrem Reichtum abgaben. Daher galt für Dimitri: keine Pause im Befreiungskampf gegen den Kapitalismus, auch nicht während des Partisanenkriegs gegen die Besatzer. Wenn Dimitri versuchte, Kostas zu überzeugen, dann schien es den anderen, als wären Maschinengewehre in Anschlag gebracht worden.

Evangelos hingegen brachte unglaubliche Nachrichten, die Engländer kämpften gegen die Widerstandskämpfer in Athen, die linken Partisanengruppen hatten nach dem Abzug der Deutschen im Oktober Athen bereits fast ganz unter ihrer Kontrolle, nur mehr ein Zehntel gehörte den britischen Truppen. Im Dezember 1944 hatte der offene Kampf begonnen, nachdem an einem Sonntag auf eine friedliche Demonstration geschossen worden war. Doch dann schickte Churchill Verstärkung. Dimitri hatte das dank seines Aris immer schon vorausgesehen. Churchill schickt Truppen und später den König und dann werden die gemeinsam gegen die Sowjetunion ziehen. Als die drei Griechen in Stein versuchen, sich aus den bruchstückhaften Informationen ein Bild der Lage zu machen, wissen sie noch nicht, dass in ihrem Land längst ein neuer Krieg begonnen hat. Deutsch verstanden die Griechen kaum, für eine politische Diskussion hätte es nicht gereicht. Vielleicht war das auch gut so, denn Alois Westermann hätte nicht geduldet, dass es angeblich Stalin war, der den Kampf des griechischen Widerstandes wie auch die Meuterei der griechischen Soldaten in Kairo als schädlich abgetan hatte. England bekam Griechenland zugeschlagen und dabei sollte es bleiben. So schwach hätte Alois nicht sein können, um seine Sowjetunion nicht zu verteidigen.

Denn seit einigen Tagen fieberte Alois Westermann genauso wie sein Zellengenosse Franz Strassak. Das sonntägliche Schauspiel, das sich jede Woche wiederholte, bekamen beide daher nur im Dämmerschlaf mit, als Dimitri und Kostas am späteren Nachmittag ihr Lied anstimmten: »Synnefiasmeni kyriaki«. Alle griechischen Häftlinge in Stein warteten auf dieses Lied. Am Sonntag sangen sie vom bewölkten Sonntag, an dem der Himmel so trüb ist wie das Herz.

Bewölkter Sonntag, du ähnelst meinem Herz

in dem es immer bewölkt ist, bewölkt,

bei Christus und der Heiligen Jungfrau

Du bist ein Tag wie dieser, an dem ich meine Freude verloren habe

Bewölkter Sonntag, Sonntag,

du lässt mein Herz bluten, mein Herz bluten,

Wenn ich dich verregnet sehe, komme ich nicht zur Ruhe

Du machst mein Leben schwarz, mein Leben

und ich seufze schwer, seufze schwer.

Keine Strafmaßnahme hatte in den letzten Monaten diesen Akt des Widerstandes verhindern können. Wer sang? Wer stimmte das Lied an? Die Gefängnisleitung konnte es nicht feststellen, dafür war die Akustik des Hofes zu gut. Die Stimmen brachen sich an allen Wänden, und nach wenigen Momenten entstand der Eindruck, als würde der Gesang aus jeder Zelle dringen. Seitdem sich dieses Schauspiel ab dem Frühsommer 1944 jeden Sonntag wiederholte, ordnete der Direktor des Zuchthauses eine Untersuchung an. Er bekam eine Mitschrift des Textes. »Synnefiasmeni kyriaki / Miazeis me tin kardia mou / Pou ehei panda synnefia, synnefia / Hriste kai pa hriste kai panayia mou«. Da in diesem Lied auch von Christus und Maria die Rede war, schien eine kommunistische Agitation ausgeschlossen. So einfach war das Leben jedoch 1945 schon längst nicht mehr. Ob Kostas, Dimitri und Evangelos an diesem 7. Januar tatsächlich den Text leicht geändert hatten und vom »blutigen« Sonntag sangen, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Leopold Hart erfährt nach einigen Tagen, dass auch Kurt Hofer, der vor ihm verhaftet worden ist, in Stein sitzt. Welche Rolle Kurt in der Illegalität spielte, wusste Leopold nicht. Sie kannten sich vom Sport, sie spielten in derselben Mannschaft Feldhandball und das schon seit 1933. Sie wussten voneinander, dass sie Kommunisten waren, doch keiner von beiden fragte den anderen. Keiner von beiden wäre auf die Idee gekommen, dieses stille Übereinkommen zu beenden, weder 1934 noch nach 1938. Die Mannschaft änderte zwar den Namen, die Funktionäre wechselten, die Spieler blieben dieselben, sieht man von den durch Verletzungen bedingten Wechseln ab. Kurt hatte er zum letzten Mal beim Auswärtsspiel in Neunkirchen gesehen. Kurt war der letzte Mann. An diesem Tag hatte Kurt viele Bälle abgewehrt. Ein schöner Sieg, dank des Torwarts. Am nächsten Tag war Kurt der Erste, der verhaftet wurde. Kurt ist ein harter Knochen. Kurt würde niemanden verraten.

Eine Woche später kam die Gestapo zu Leopold.

2. Krems im Krieg

Rolf Torring fällt aus dem Bett. Der Aufprall auf dem Dielenboden weckt niemanden in der kleinen Wohnung. Das dünne Heft ist Josef aus der Hand gerutscht und landet mit der gezeichneten Titelseite nach unten neben seinem Bett. Was wird die Zukunft bringen? Während es fast an Hochverrat grenzt, diese Frage außerhalb der Wohnung zu stellen, da dies Zweifel am Endsieg beinhaltet, ist für Josef zumindest eines klar. Die nächste Abenteuerserie mit Rolf Torring verspricht ihm ein Abenteuer in Indien, wenn er die notwendigen Pfennige auftreiben kann und ein Heft in der Trafik gegenüber der Schule bekommt. Obwohl die Serie seit 1939 eingestellt wurde, hat der Trafikant immer wieder neue Hefte für Josef unter dem Ladentisch. Dann kann er reisen, doch zuerst muss er gesund werden. Seine Mutter ist nicht begeistert, wenn er diese »Schundheftln« liest, wie sie zu sagen pflegt. Aber was versteht sie schon … Mit Rolf Torring und Bongo hat er schon die halbe Welt bereist. Wenn er krank ist, kann er die Geschichten auch im Bett lesen, er kann bei Licht einschlafen und muss nicht fürchten, dass die Mutter, bevor sie zur Schicht in die Tabakfabrik geht, das Heft entdeckt und vor ihm versteckt. Seit Tagen wird Rolf Torring daher von der Mutter als Gast in der Wohnung geduldet. Ihre Angst um den hoch fiebernden Buben ist groß und lässt sie alle Vorbehalte vergessen. Eine sonderbare Allianz ist es, die ihr Bub da geradezu vergöttert, Rolf Torring und seinen treuen Helfer Bongo, einen Schwarzen. Zumindest aber hat Josef den Wunsch, Segelflieger zu werden, aufgegeben. Nun liegt er fiebernd im Bett, keine Malaria in Indien, sondern eine Blutvergiftung in Stein.

Durch ein Fernrohr betrachtet, stehen die Sterne ganz nahe beieinander, auch wenn Lichtjahre sie trennen. Von weit weg ordnet sich selbst das Chaos zu Sternbildern. Wenn im Jänner 1945 ein Blick aus unbeteiligter Distanz möglich gewesen wäre, die beiden Fiebernden wären als Nachbarn nebeneinandergelegen, nur wenige Meter entfernt: Alois Westermann wird in der Gefängniszelle vom Schüttelfrost geplagt, und zwei Häuserblocks weiter liegt der 13-jährige Josef in seinem kleinen Zimmer in einem ehemaligen Klosterhof von Stein. Beide werden vom selben Arzt, von Dr. Witter behandelt. Der Gefängnisarzt macht normalerweise keine Hausbesuche, aber als die Tabakarbeiterin Maria Streit nach ihrer Frühschicht in der Ordination gesessen ist, da hat er ihr versprochen, noch vorbeizuschauen, immerhin geht sein Bub mit dem Josef in dieselbe Klasse. Sonst verband die beiden Familien nichts, denn bei der Partei war die Streit nicht, das wusste Dr. Witter, ihr Mann hatte zwar zu den Illegalen gehört, aber das war lange her. Und war der Streit nicht bei der SA gewesen? Und hatte diese Maria nicht bei einem Juden gearbeitet? Antisemiten haben ein Gedächtnis wie Elefanten, sie vergessen nichts. Immerhin war ihr Mann jetzt bei der SS und kämpfte in Ungarn.

Auf dem Weg zur Parteiversammlung im Gasthof Puchinger wird Dr. Witter bei der Tabakarbeiterin Station machen. Bevor er jedoch den fiebernden Josef besucht, hat Dr. Witter noch Alois Westermann von der Arbeit in den Nibelungenwerken befreit. Gebückt war der ohnehin nicht groß gewachsene Gefangene ins Arztzimmer im Gefängnis gekommen und gestöhnt hatte er. Wenn er ein Wort für ihn übrig gehabt und gewusst hätte, dass sein Gegenüber mit der Bemerkung: »Nur die Kundry stöhnt schöner« etwas anfangen hätte können, dann hätte er seinem Zynismus gewiss so beredt Ausdruck verliehen. Dr. Witter ist Wagnerianer, sein Sohn heißt Siegfried und die fünf Mädchen würden in jeden deutschen Eichenwald passen. Warum aber Richard Wagner bemühen, wenn es einfacher auch geht. Sein »Soll ich ihre Maße dem Tischler für den Sarg schon durchgeben?« war in Stein gefürchtet.

Es ist schon früher Abend, als Dr. Witter in die Zweizimmerwohnung der Tabakarbeiterin Maria Streit kommt. Die Untersuchung dauert nicht lange, dass der Bub Fieber hat, das sagt der Griff an die Stirn, er beschränkt sich auf ein paar Fragen, wie lange er schon Fieber habe, und verspricht, übermorgen nochmals vorbeizukommen. In einem knappen Befehlston rät er zu Essigpatschen, wenn das Fieber in der Nacht höher werden sollte. Medikamente kann er keine verschreiben, aber das Fieber sollte in ein, zwei Tagen zurückgehen, das verspricht er ihr. Kein Grund zur Sorge. Dass Josef die linke Hand hinter dem Rücken versteckt und zum Pulsfühlen die andere hinstreckt, fällt weder Dr. Witter noch seiner Mutter auf. Die Revolverkugel steckt noch immer in Josefs Handballen. Gleich nach dem Unfall hatte er sich im Schock bemüht, die Kugel herauszumassieren, doch die Schmerzen, die sich nach einigen Stunden einstellten, ließen ihn seitdem vor derartigen Versuchen zurückschrecken.

Vor drei Tagen war wieder einmal die Schule ausgefallen, Fliegerangriff. Sie waren in der Au herumgestreift. Josef und Fritz. Josef war der Kleinste und Fritz ein Steirer, dessen Vater im Stahlwerk in Lerchenfeld arbeitete. Es war eine Ehre, dass die beiden von den um drei Jahre älteren Burschen geduldet wurden. In der Nähe der Offizierslacke hatte einer der Anführer einen Revolver gefunden, eine Damenpistole, so wie sie in der Pfannl-Fabrik im Kremstal erzeugt werden. Jeder probierte den Abzug, doch nichts geschah. Josef war der Letzte in der Reihe, und als er mehrmals versuchte abzudrücken, krachte es, es roch nach Pulver und brachte ihm ein Schulterklopfen ein. »Schau an, der Pepi kennt sich aus.«

Rolf Torring kennt keinen Schmerz und Josef lächelt sogar über die Anerkennung. Josef kennt die Geografie Indiens, über die Behandlung von Schussverletzungen hat er in den Rolf-Torring-Heften nichts gelesen. Vorgestern hat er Fieber bekommen und war im Bett geblieben, er hoffte, die Kugel werde wie ein eingezogener Schiefer in Kürze von selbst herauseitern und alles werde vorbei sein.

Als Dr. Witter das Gasthaus Puchinger neben dem Kino im Stadtteil Und betritt, ist die Versammlung bereits zu Ende, schütter sind die Tische des Saals besetzt, kein Vergleich zu jenen Abenden, als die Wehrmacht von Sieg zu Sieg stürmte, als die Kinos noch spielten und die Wochenschau die Familien zu Hause an den Kämpfen zu Wasser und zu Land, in der Luft und in den Bergen teilnehmen ließ. Heute sitzt hier nur ein kleines Häufchen, wie bei der letzten Spendensammlung für das Winterhilfswerk, der Wagen war mit einer Tafel und Hakenkreuzfahnen geschmückt, zwei blonde Buben mit Fanfaren saßen drauf, eine Trommel gab es auch, doch das Pferd war ein klappriger Gaul, und der Lärm, den die Fanfaren und die Trommel machten, konnte das kleine Häufchen nicht vervielfachen. Sein Siegfried hatte zum ersten Mal die Fanfare geblasen, mit leuchtenden Augen ist er am Abend nach Hause gekommen, doch wie hätte er erst gestrahlt bei den großen Paraden im März 1938 auf der Adolf Hitler-Straße, da marschierten hunderte Fahnenträger in Reih und Glied, die neue Zeit und die Heilrufe am Straßenrand, eine Einheit, ein Schrei war das.

Im Gasthaus Puchinger sitzt am Tisch neben der Tür der Gefängnisaufseher Bert Wagner und, wie könnte es anders sein, neben ihm Karl Sperber, sein treuer Begleiter im Dienst wie auch in der Freizeit. Vorne, beim Vortragenden des Abends, sitzt Walter Baumberger, der stellvertretende Direktor des Zuchthauses. Das Thema der Versammlung dieses 27. Januars 1945 lautet »Krems im Krieg«. Der Stadtarchivar Dr. Plöckner hat berichtet: Der Krieg gehört zu Krems wie der Wein und die Marillen zur Wachau. Er warnt vor den asiatischen Horden. Er wird wohl nichts anderes gesagt haben, als in der »Donauwacht« gestanden hat, denkt Dr. Witter. Die Fortsetzungsgeschichte zieht sich bereits einige Wochen hin. Die Einstimmung auf das Unvermeidliche. Dr. Plöckner und Baumberger sind in eine heftige Diskussion vertieft, wobei Letzterer offenbar versucht, einen Vorschlag abzuwehren. »Dafür haben wir keine Zeit, das ist ein Risiko, da muss ich die ganze Zeit einen Aufseher abstellen. Nur für so ein steinernes Trumm.« Dr. Witter hört nur den Satz: »Wir müssen auch an die Zeit nach dem Endsieg denken.«

Dass der Endsieg nicht mehr kommen wird, wagt Dr. Witter nicht zu denken. Was wird geschehen, wenn die Front Wien erreicht? Welche Zukunft soll es dann für ihn und für seine Familie noch geben? Zyankali hat er sich schon besorgt, das ist die Versicherung, die er mit der Vorsehung abgeschlossen hat.

Bevor Dr. Plöckner zu seinem Vortrag vor der Ortsgruppe der NSDAP Und im Gasthaus Puchinger ging, machte er einen kurzen Abstecher Richtung Zuchthaus. Er wollte sich den steinernen Bildstock vor dem Gefängnis ansehen, denn er war vom Oberbürgermeister der Stadt beauftragt worden, sich um die Sicherung der Kunstschätze für die Zeit nach dem Endsieg zu kümmern. Kein Wunsch, sondern ein Befehl. Der Oberbürgermeister liebte Kunst. So hatte er auch alles darangesetzt, dass bei der »Einverleibung« des ehemaligen Stiftes Göttweig durch die Gauhauptstadt Krems sein Büro und die Räumlichkeiten seiner Vertreter und einiger wichtiger Persönlichkeiten der Stadt mit den Möbeln des Stiftes ausgestattet wurden.

Der Bildstock ist ein wuchtiger Achtseitpfeiler und stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die vier Reliefdarstellungen zeigen den Ölberg, die Geißelung, die Kreuztragung und die Kreuzigung. Eine Sicherung des Bildstocks scheint nur durch eine hölzerne Ummantelung möglich, da eine Abtragung angesichts der Größe des Objektes nicht infrage kommt. Nach der Versammlung, so hatte Dr. Plöckner es sich vorgenommen, würde er mit dem stellvertretenden Leiter des Zuchthauses sprechen. Die Stadt könnte für derartige Aufträge sicherlich keine Arbeiter bereitstellen.

Wo sind die Zeiten, als bei den Versammlungen im Gasthaus Puchinger vom Raum im Osten berichtet wurde? Von den großen Ansiedlungsplänen und der »Aufnordung« des Ostens. Damit wird es wohl nichts mehr werden, denkt Bert Wagner. Er hat sich damals in die Liste eintragen lassen, ein Bauernhof an der Wolga, er fühlt sich nicht zu alt, um neu zu beginnen. Die Postkarte, die ihm sein ehemaliger Regimentskamerad Karl Eibl geschickt hat, die hat ihn wieder träumen lassen. Mit Karl Eibl war er im September 1914, gleich zu Beginn des Krieges, vor Lemberg im Graben gelegen, aber gekannt haben sie sich von früher, von der Schiffsstation, wo sie immer unter dem Ponton durchgeschwommen waren. Doch der Eibl war nicht nur wegen des Schwimmens gekommen, sondern auch wegen der Tochter des Schiffsmeisters. Viel Wasser war in der Zwischenzeit die Donau hinuntergeflossen, der Eibl ist längst gefallen und posthum zum General befördert worden, und Bert Wagner träumt immer noch von einem Neuanfang an der Wolga.

Spät am Abend, eine, vielleicht zwei Stunden nach dem Besuch des Arztes, hört Josef Schritte auf dem Hausflur. Die Fliesen klackten nur dann, wenn man sich der Wohnung der Streits am Ende des Ganges näherte. War das der Schlüssel im Schloss? Wer sollte jetzt noch kommen? Kurt Streit, der Vater, war zurück. Da waren plötzlich auch die Kälte des Mantels und das Flüstern mit der Mutter im Raum. War er nicht in Ungarn, war er nicht im Krieg? Heimaturlaub, hörte Josef, der sich trotz der Freude weiterhin schlafend stellte. Die zwei Stühle am Küchentisch werden näher zusammengestellt, leise sprechen die Erwachsenen. Bei diesem Murmeln ist Josef wieder eingeschlafen, bis der Vater seine Bettdecke zurückschlägt. Wie der Doktor greift er ihm an die Stirn, doch der Vater fasst plötzlich auch nach seiner linken Hand und zieht den Buben hoch. Als der Vater den Handballen zu untersuchen beginnt, sagt Rolf Torring wie in einem Verhör beiläufig: »Da hab ich mich mit einer Klampfe verletzt.« Und ohne Berechnung, ohne von seiner Verletzung ablenken zu wollen, sondern weil er wirklich erstaunt ist, als er den Kragenspiegel des Vaters sieht, fragt er: »Bist du bei der SS?« Mit einer Ohrfeige ist die Diskussion beendet. Waffen sind kein Spielzeug. Und für den nächsten Tag stellt der Vater in Aussicht: »Wir müssen zum Arzt.«

3. Im Gefängnishof

»Nennen Sie mir eine Straße in Wien und ich sage Ihnen den Bezirk und die benachbarten Gassen! Ich kenne Plätze, die es längst nicht mehr gibt! Umbenennungen sind für mich kein Problem. Fragen Sie nur, ich kenne 11 000 Straßen! Nützen Sie diesen Gratisversuch, probieren Sie es! Früher war ich nicht so billig, unter einem Stehachterl oder einem Seiterl im Beisel in der Sechshauser Straße oder draußen auf der Simmeringer Haide habe ich gar nicht begonnen. Viele haben geglaubt, mich in eine Sackgasse locken zu können, aber am Schluss habe ich mir meinen Rausch ehrlich verdient. Fragen Sie nur!«

Walter Braut spricht gegen den Wind und die Dunkelheit an. Der nasse Schnee hat den Schirm seiner Gefängnismütze eingedellt. Wie immer, wenn er seine Dienste anbietet, wippt er, die runden Schultern nach vorne gedrückt, hin und her, die drei Zähne, die ihm vorne geblieben sind, lassen genügend Spucke durch, damit er seine Bühne markieren kann. Die restlichen Zähne sind ihm ausgefallen oder waren der Preis, den er für seine Litaneien zahlen musste, wenn einem Häftling sein Gerede zu viel wurde. Dass ein Ohr rot gefroren unter der Mütze hervorschaut, scheint er nicht zu merken. Er rechnet nicht mit einer Frage und variiert seine Geschichte: »In der Favoritenstraße hat einer geglaubt, er kann mich reinlegen …« Die Gefangenen stehen im knöcheltiefen Schnee, jenseits von Walter Brauts Reviergrenze, in sicherem Abstand um ihn herum. Nur ein schmaler Streifen, breit genug für einen Aufseher, ist von Schnee gesäubert.

Franz Groß sieht nicht auf, den Fehler hat er nur einmal gemacht, kurz nachdem er nach Stein gekommen war, als er die in anbiederndem Tonfall erzählten Geschichten zum ersten Mal hörte und für witzig halten konnte. Ein Funken seiner Aufmerksamkeit entzündet ein Gerücht: Die Braut hat einen Bräutigam. Walter Braut klebt erbarmungslos an seinem Opfer. Zu ihm in die Zelle gelegt zu werden, ist strafverschärfend bis zum Wahnsinn. Franz hat nicht gelernt zu schlagen, und er hatte Mühe, seine Braut mit anderen Mitteln wieder loszuwerden.

Der Singsang von Walter Braut gehört zur morgendlichen Routine wie der Wind vor dem Einsetzen der Dämmerung. Seit fast sieben Jahren hat sich der Gelegenheitsdieb und Mädchenschänder mit den schmalen Händen kein Stehachterl mehr verdient. Zwischen seinen Gefängnisaufenthalten hat Braut Zettel verteilt und ist als Sandwichmann, mit Tafeln vorne und hinten, durch die Stadt gegangen, für eine neue Revue, für eine Theaterpremiere, für neu eingetroffene Billigware. Als die Juden noch ihre Geschäfte hatten, konnte er sich manchmal etwas dazuverdienen, wenn die kleinen Zettel mit ihren Sonderpreisen durch seine Hände gegangen sind. Manchmal hat er die Reklame auch einfach in den Donaukanal geschmissen, nie in einen Mistkübel, denn wer einen Juden betrügen will, der muss es geschickt anstellen. Im Sommer 1938 verschwanden die Juden und damit auch die Sonderpreise, und das Leben wurde auch für Gelegenheitsarbeiter ohne festen Wohnsitz schwerer. In Stein kennt Braut seine Zelle, den Gang des Westtraktes im zweiten Stock, den Weg in den Ökonomiehof, die Wendeltreppe zur Kapelle und den Gang zur Korrektionszelle, zum Bärenloch im Keller. Den Geschmack des sauren Weins hat Walter Braut trotz seiner Jahre im Zuchthaus noch auf der Zunge. In seiner Jugend soll er Ministrant gewesen sein, und wenn er nicht mit seinen 11 000 Straßen und Gassen prahlt, dann führt er die Wunder der heiligen Maria im Munde, die ihm im Traum erschienen ist. Wenn der Anstaltspfarrer ihn als Ministrant anfordert und einen Schluck im Messingkelch zurücklässt, frischt das seine Erinnerung auf an das Dorf im Burgenland, an das Haus der Mutter neben der Kirche, an den kranken Birnbaum im Vorgarten, und längst vergessene Räusche werden wieder lebendig. Einige Tropfen würden ihn jetzt wärmen und ihm das Gefühl geben, wieder gewonnen zu haben.

Da heute der Aufseher Bert Wagner Dienst hat, müssen die Häftlinge im Freien warten. »Das Gesindel braucht frische Luft«, ist seine Devise. Es ist noch stockdunkel, nur einige Zellen in den ersten beiden Stockwerken sind matt beleuchtet und ein schmaler Lichtstreifen ist trotz der Verdunkelung zu erkennen. Für die Häftlinge, die auf Außenkommandos arbeiten, beginnt der Tag bereits in der Nacht. Der Schneesturm zeichnet die Wartenden als Schemen in den Gefängnishof. Jeder Gefangene friert für sich alleine in diesem lockeren Haufen, es gibt keine abgezählten Reihen mehr. In der Kälte dieser zu Ende gehenden Nacht ist nichts von dem beklemmenden Gefühl zu spüren, das die Häftlinge bei den Appellen in diesem Hof immer befiel.

Auf drei Seiten ist der Hof vom Gefängnisgebäude eingeschlossen, drei Stockwerke, jeweils 16 Fenster in einer Reihe, ein Bienenstock verordneter Betriebsamkeit und Langeweile, provozierten Hungers und gedemütigter Hoffnungen. Gegen Osten begrenzt den Hof der Bau mit den Beamtenwohnungen. Die weißen Vorhänge sind provokant herausgestreckte Zungen, für die einen Hoffnung auf ein Leben danach, für die anderen die Zielscheibe ihres Hasses.

Wer einen Blick nach oben riskiert, sieht nur ein Quadrat des Himmels, selbst das Blau eines sonnigen Tags bleibt in diesen Mauern gefangen. Nur wenn die Wolken ziehen, an einem Augusttag zum Beispiel, dann scheinen selbst die Mauern zu wanken, dann wird klar, dass Parteigenossen wie Wagner oder Baumberger über den Himmel keine Macht haben und auch das Gebiet, über das sie als Stellvertreter auf der Erde herrschen, schrumpft. Auf drei Seiten nagen die Alliierten seit der Landung in der Normandie an der Landkarte der Blitzkriege und der Zuversicht.

Der Lastwagen steht mit tuckerndem Motor im Hof. Um diese Zeit kann auch im sechsten Kriegswinter Rohstoff, in dem Fall ist es Holz für den Holzgasmotor, vergeudet werden. Die Denunzianten liegen noch in ihren Betten, und bei dieser Witterung sind die Fenster der Beamtenwohnungen fest geschlossen. Der Chauffeur liegt mit dem Kopf auf dem Lenkrad und holt etwas Schlaf nach. Um fünf Uhr soll er die Gefangenen aus dem Zuchthaus Stein abholen und in die Werkstätte des Nibelungenwerks in den ehemaligen Weinkeller des Stifts Göttweig bringen. Das Stift thront auf dem Hügel auf der anderen Seite der Donau, bei Tag scheint es zum Greifen nahe. Durch die vergitterten Fenster der Bürstenbinderei jedenfalls sieht es mit seinen Ecktürmen und den kleinen Hakenkreuzfahnen wie ein Bauteil aus einer Spielzeuglandschaft aus.