5,99 €

Mehr erfahren.

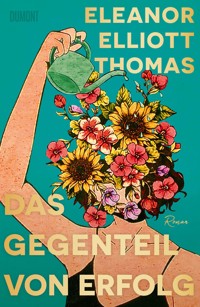

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Lorrie Hope hat zwei entzückende kleine Kinder, einen liebevollen Partner und einen Bürojob bei der Stadtverwaltung. Und oft absolut keine Ahnung, wie sie das alles unter einen Hut kriegen soll. Das Hamsterrad dreht sich unterdessen immer weiter: An diesem Freitag läuft ihr großes Projekt »Green Cities« an, eine Initiative für mehr Grünflächen in der Stadt, und sie hat eine Beförderung in Aussicht. Glaubt sie zumindest. Derweil bandelt ihre beste Freundin Alex mit der Frau von Lorries Ex an – der entscheidend am Sponsoring von »Green Cities« beteiligt ist. Das Chaos ist vorprogrammiert. Während der Tag langsam, aber sicher auf eine Vollkatastrophe zusteuert, versuchen Lorrie und Alex herauszufinden, was sie vom Leben, von der Liebe und dem mittleren Management zu erwarten haben. ›Das Gegenteil von Erfolg‹ ist ein nicht nur irre komischer, sondern auch ein extrem frischer, cooler und schlauer Roman am Puls der Zeit über Arbeit, Mutterschaft, Freundschaft, Kapitalismus und den Mut zu scheitern. »Dieser Roman ist total lebendig und strotzt vor Freude, Humor, Intelligenz und schlechtem Benehmen. Ich liebe ihn.« SOPHIE CUNNINGHAM

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 429

Ähnliche

Lorrie Hope hat zwei entzückende kleine Kinder, einen liebevollen Partner und einen Bürojob bei der Stadtverwaltung. Und oft absolut keine Ahnung, wie sie das alles unter einen Hut kriegen soll. Das Hamsterrad dreht sich unterdessen immer weiter: An diesem Freitag läuft ihr großes Projekt »Green Cities« an, eine Initiative für mehr Grünflächen in der Stadt, und sie hat eine Beförderung in Aussicht. Glaubt sie zumindest. Derweil bandelt ihre beste Freundin Alex mit der Frau von Lorries Ex an – der entscheidend am Sponsoring von »Green Cities« beteiligt ist. Das Chaos ist vorprogrammiert. Während der Tag langsam, aber sicher auf eine Vollkatastrophe zusteuert, versuchen Lorrie und Alex herauszufinden, was sie vom Leben, von der Liebe und dem mittleren Management zu erwarten haben.

›Das Gegenteil von Erfolg‹ ist ein nicht nur irre komischer, sondern auch ein extrem frischer, cooler und schlauer Roman am Puls der Zeit über Arbeit, Mutterschaft, Freundschaft, Kapitalismus und den Mut zu scheitern.

© Karin Locke

Eleanor Elliott Thomas arbeitete viele Jahre als Anwältin, bevor sie sich ganz dem Schreiben zuwandte. Sie lebt mit ihrem Partner und zwei Kindern in Melbourne. ›Das Gegenteil von Erfolg‹ ist ihr Debütroman.

Claudia Voit übersetzt aus dem Englischen, u.a. Chris Power, Clare Sestanovich und Maria Tumarkin. Für ihre Arbeit erhielt sie mehrere Auszeichnungen.

Eleanor Elliott Thomas

DAS GEGENTEILVON ERFOLG

Roman

Aus dem Englischenvon Claudia Voit

Edna St.Vincent Millay ›Sonett 41‹[1] wurde zitiert nach: Edna St.Vincent Millay ›ich lebe, ich vermute. Sämtliche Sonette‹ (S.93). Übersetzt und herausgegeben von Günter Plessow, EDITION SIGNAThUR, Dozwil 2018.

Die englische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel ›The Opposite of Success‹ bei Text Publishing, Melbourne.

Copyright © Eleanor Elliott Thomas, 2023

E-Book 2024

© 2024 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Übersetzung: Claudia Voit

Lektorat: Nina Hübner

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagillustration: © CENQCWARO

Satz: Fagott, Ffm

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book 978-3-7558-1011-7

www.dumont-buchverlag.de

»Du bist nicht die Arbeit, die du machst,

sondern der Mensch, der du bist.«

TONI MORRISON

»Jetzt bin ich die Stimme!

Ich werde führen, nicht folgen!

Ich werde glauben, nicht zweifeln!

Ich werde erschaffen, nicht zerstören!

Ich bin eine Kraft für das Gute!

Ich bin ein Anführer!

Trotze den Widrigkeiten!

Setze einen neuen Maßstab!

Voran! Voran! Voran!«

TONY ROBBINS

»Was willste machen?«

TEIL 1

Lorrie

Der schlimmste Tag in Lorrie Hopes Leben begann wie alle anderen Tage in diesem Jahr: Sie wurde von einer Stimme, die nach einer Mutter rief, aus einem Traum herbeizitiert.

Lorrie drehte sich um.

»Mama?«, rief die Stimme.

Mama ist tot. Der Gedanke trieb von den Rändern ihres Bewusstseins heran. Dass sie tot war, schien durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen.

Schon glitt sie wieder zurück ins Nichts, als – Moment. Lorrie schlug die Augen auf. Komisch, sie konnte sich gar nicht daran erinnern, gestorben zu sein. War Sterben etwas, das man einfach so vergaß?

Sie nahm ihr Handy vom Nachttisch und sah auf die Uhr. Scheiße. Scheißdreck. Scheiß auf alles. Sie war am Leben, und es war 4.47Uhr. Immer noch Nacht, keine Frage, aber gerade nah genug am Morgen, dass sie sich keine Illusionen zu machen brauchte, Clara in ihrem eigenen Bettchen wieder zum Schlafen zu bewegen.

»Mama!«

Lorrie streckte sich und wackelte ein paarmal mit den Zehen, bevor sie sich aufsetzte, die Beine über die Bettkante schwang und die Füße auf den Boden stellte. Augenblicklich überkam sie das dringende Bedürfnis, sich wieder hinzulegen.

»Mama! Mama! Mamamamamama!«

Sie sah hinüber zu Paul, der bei jedem Ausatmen ein pfeifendes Schnurren von sich gab. Unter der Decke hob und senkte sich sein Körper im zufriedenen Rhythmus eines ruhenden Mannes, eines Mannes, der sich nicht von den entsetzlichen Schreien der Todesfee am anderen Ende des Flurs stören ließ. Lorrie kniff die Augen zusammen. Schlief er wirklich? Bei dem ganzen Krach? War das wissenschaftlich betrachtet überhaupt möglich?

Es war nun einmal so, dass die einfachste Art, ihre jüngere Tochter zu beruhigen, darin bestand, ihr einen Nippel in den Mund zu stecken und zu stillen, und Lorrie daher derjenige Elternteil war, der sich am besten dazu eignete, sich mitten in der Nacht um sie zu kümmern. Das war nicht Pauls Schuld; natürlich war es das nicht. Paul hatte die Situation, in der sie sich befand, nicht herbeigeführt. Doch in Momenten wie diesem, in Momenten, in denen Lorrie verzweifelt aufwachte und wie ein schweißgebadeter, zitternder Junkie nach Schlaf lechzte, war sie von der tiefen Gewissheit erfüllt, dass es sehr wohl – definitiv, absolut, zweifellos – zu 100Prozent Pauls Schuld war. Die Beweislage war eindeutig. Lorrie war wach, während Paul weiterschlief. Leck mich, Paul.

Sie schlurfte zu Claras Zimmer. Clara stand in ihrem Schlafsack am Rand ihres Gitterbettchens. Mit dem Schreien hatte sie aufgehört, sobald sie das vertraute Tapp-tapp-tapp von Lorries sich langsam nähernden morgendlichen Schritten vernommen hatte. Lorrie griff ins Bett und hob sie hoch, und Claras übergroßer, strubbeliger Kopf schmiegte sich in ihre Halsbeuge, während sie das Kind zum Sessel auf der anderen Seite des Zimmers trug. Sie legte sich Clara auf den Schoß und zog sich das T-Shirt hoch, und ihre Tochter saugte schläfrig an ihrer Brust.

Lange würde es nicht mehr dauern, bis sie zu groß dafür war. Clara war zweieinhalb, und Lorrie war es schon jetzt etwas unangenehm, eine Person zu stillen, die bereits vernunftbegabt genug war, um in einfachen Sätzen zu sprechen und zu humoristischen Zwecken spöttisch die Augenbraue hochzuziehen. Aber ein paarmal am Tag schlenderte Clara zu Lorrie hinüber und warf ihr ein verschwörerisches Lächeln zu. »Brust? Bitte?«, fragte sie dann in ihrem rauen Stimmchen – und was sollte Lorrie darauf schon antworten?

Zugegeben, ganz uneigennützig war es nicht, dieses Scheitern am Abstillen. Clara die Brust zu geben bedeutete, dass Lorrie, anstatt sich direkt in die frühmorgendlichen elterlichen Pflichten zu stürzen – Claras Windel wechseln, ihr Frühstück machen, sie von wichtigen Arbeiten abhalten, wie den Recyclingmüll zu durchwühlen oder abstrakte Buntstiftmalereien auf der Wand hinter dem Sofa anzufertigen –, noch einmal eindösen und den Fängen des Morgengrauens eine zusätzliche Stunde Schlaf entringen konnte. O Schlaf. Glorreicher, überwältigender, wundervoller, himmlischer Schlaf! Keine andere Tätigkeit mochte Lorrie so gern wie schlafen. Sie mochte es sogar mehr als Fernsehen, was viel aussagte, wenn man bedachte, dass Fernsehen jetzt, als Mutter, im Grunde ihr einziges Hobby war. Es war einmal vor langer, langer Zeit, erinnerte sie sich, da war sie in der nebulösen, 32Jahre währenden Phase, die der Elternschaft vorausgegangen war, auch anderen Aktivitäten nachgegangen – Aktivitäten wie essen gehen, Galerien besuchen, Arthouse-Filme im Kino ansehen, fremde Länder bereisen, mit LSD experimentieren, sich an die Geburtstage von Freunden erinnern, täglich duschen, sich die Haare schneiden lassen, Zahnseide benutzen, vögeln, Japanisch lernen, durch Geschäfte bummeln. Das war einmal. Für solchen Unsinn war inzwischen keine Zeit mehr.

»Mama, ich will mein Handy«, sagte Clara und riss Lorrie damit erneut aus der süßen Bewusstlosigkeit. Clara war mit dem Trinken fertig, und nun wollte sie Die Oktonauten auf Lorries iPhone ansehen. Es war kurz nach 6Uhr morgens.

Lorrie gab ihr das Handy und ging in die Küche, um sich einen Kaffee zu kochen. Paul war bereits aufgestanden und machte Ruthie zum Frühstück Pancakes. Ihre ältere Tochter war sechs und wie ihre Schwester gut darin, ihren Willen zu bekommen.

Lorrie umarmte Paul kurz von hinten und küsste ihn auf die weiche Haut am Nacken. Ihr vormorgengrauenlicher Zorn hatte sich verflüchtigt oder war zumindest so weit abgeklungen, dass sie die darin aktiven Wirkstoffe nicht mehr identifizieren konnte.

»Willst du einen Pancake?«, fragte er.

»Ja, sehr gern«, sagte sie und beging damit ihren ersten Fehler des Tages – den zweiten, wenn man eine Zweijährige unbeaufsichtigt auf einem Smartphone spielen lassen mitzählt. Die Sonne war noch nicht ganz über den Horizont geklettert.

Vor Kurzem hatte sich Lorrie einem Abnehmprogramm angeschlossen, bei dem sie für zwanzig Dollar pro Woche einen klösterlich kargen Speiseplan und mehrere Mails am Tag erhielt, die sie mit unerbittlich positiven Botschaften über Makronährstoffe, achtsames Essen und Proteinpräparate mit dem Logo des besagten Abnehmprogramms zum Schlanksein verleiten sollten. Sie wollte, dass es funktionierte. Sie wollte wirklich ein besserer, stärkerer, dünnerer Mensch werden. Aber das grundlegende Problem war, sinnierte sie, während sie Ahornsirup über die goldene Scheibe zarter Kohlenhydrate goss, die Paul ihr hingestellt hatte, dass dick zu sein meist nicht so schlimm war, wie keine Pancakes zu essen.

Während Lorrie aß, kam Ruthie zu ihr und setzte sich auf ihre Knie. Sie war so groß geworden, dass sie kaum bequem auf den Schoß passte, ohne hinunterzurutschen. Sie legte Lorrie beide Arme um den Hals und schmiegte den Kopf an die Schulter ihrer Mutter.

»Mama, willst du mit mir Drachen spielen?«

Ganz tief in ihr drin starb Lorrie ein kleines bisschen. Ruthie war ein reizendes Kind, voll grenzenloser Zuneigung und Fantasie, liebenswürdig und einfühlsam, klug und kooperativ. Lorrie liebte sie so sehr; sie wollte sie glücklich machen. Sie wollte eine engagierte und interessierte Mutter sein. Und dennoch lautete die Antwort auf Ruthies Frage in genau diesem Augenblick nein – nein, verdammt noch mal. Sie hatte keine Lust, Drachen zu spielen.

Im Moment wollte Lorrie nichts anderes, als ihren Pancake fertig essen, zum Handy greifen und im Internet versinken – um für ein Weilchen zu vergessen, dass sie Mutter war und einen Job, einen Partner und eine Persönlichkeit hatte. Im Internet wurde sie einfach eines von vielen winzigen Körnchen, das in einer Wolke aus elektronischem Staub umherwirbelte. Und in dem unendlichen Strom an großartigen und grässlichen Ideen anderer Leute verschwand.

Aber gut. Ihr Handy hatte sowieso noch immer Clara.

»Klar, Ruthie, okay. Spielen wir Drachen. Was für ein Drache bist du?«

»Ich bin ein blauer Drache mit einem goldenen Schwanz und Regenbogenaugen …«, begann Ruthie und verwandelte sich erzählerisch in eine Kreatur, die glamouröser und edler war als jedes andere Geschöpf, das jemals in der Geschichte der menschlichen Vorstellungskraft existiert hatte. Gut viereinhalb Minuten lang hörte Lorrie pflichtbewusst zu, bevor sie ankündigte, sie müsse duschen gehen.

»Aber was für ein Drache bist du, Mama?«

»Ach … ich bin ein beiger Drache. Ich bin nicht sonderlich interessant, dafür ziemlich elegant. Ich passe zu allem.«

»Mama.«

»Okay, okay, tut mir leid, Süße. Ich bin ein purpurroter Drache, und meine Augen haben die Farbe von Feuer. Wenn ich wütend bin, verwüste ich die umliegenden Dörfer und verschone niemanden.«

»Welche Farbe haben deine Flügel?«

»Die Farbe des Leids.«

Ruthie sah nachdenklich aus.

»Du bist sehr mächtig«, sagte sie. »Du bist der zweitmächtigste Drache.«

»Nach dir?«

»Ja. Nach mir.«

Lorrie schob Ruthie von ihrem Schoß und ging sich fertig machen. Es war immer noch viel früher, als sie normalerweise zur Arbeit aufbrechen würde. Aber heute stand als Erstes ein Meeting mit ihrer Vorgesetzten Philomena Petrakis an. Philomenas Assistent hatte ihr die Einladung zur Besprechung spät am Vortag mit dem Betreff »Hope«, aber ohne weitere Einzelheiten geschickt. Vermutlich ging es um die Beförderung, um die Lorrie sich vor einem Monat beworben hatte, aber bei Philomena konnte man nie wissen – vielleicht wollte sie Lorrie nur dazu bringen, pünktlich im Büro zu erscheinen.

Lorrie arbeitete als Referentin bei der Stadtverwaltung. Das war zwar nicht unbedingt ihr Traumjob, aber größtenteils mochte sie ihn, wahrscheinlich sogar mehr, als die meisten Menschen ihren Job mochten. Als sie sich vor zwölf Jahren um die Stelle beworben hatte, war das als eine Art Übergangslösung gedacht, bis sie herausfand, was sie eigentlich machen wollte. Aber während der Sog des Lebens sie mitgerissen hatte und die Jahre unerbittlich ins Land gezogen waren, hatte sie den Fokus verloren. In ein paar Monaten würde sie neununddreißig werden, hatte also fast die Hälfte ihres Lebens hinter sich (wenn es nach der Lebenserwartungsstatistik ging). Und sie hatte immer noch nicht die leiseste Ahnung, was sie damit anfangen wollte.

Um die Beförderung hatte sie sich beworben, nachdem die alte Teamleitung gekündigt hatte. Lorrie war sich nicht ganz sicher, was sie davon halten sollte – die Stelle brachte zusätzliche Verantwortung für nicht nennenswert mehr Geld mit sich, und wahrscheinlich müsste sie einen Tag pro Woche mehr arbeiten –, aber sie war das dienstälteste und erfahrenste Teammitglied, kannte die Stadtverwaltung mitsamt ihren Macken besser als jeder andere, und alle hatten von ihr erwartet, dass sie sich bewarb. Ein positiver Nebeneffekt der Beförderung wäre, dass ihre Mutter vielleicht aufhörte, ihr damit auf die Nerven zu fallen, dass sie ihr Leben vergeude. Besser noch: Lorrie müsste nicht mehr darüber nachdenken, ob ihre Mutter womöglich recht hatte.

Lorrie nahm Clara das Handy ab und checkte ihre Textnachrichten. Sie hatte eine SMS von ihrer Freundin Alex bekommen.

Hey L, ich wollte nur noch mal wegen der Eröffnung von Green Cities nachhaken. Hast du es geschafft, mich auf die Gästeliste zu setzen? Es wäre echt super, wenn ich für meinen Film ein paar Aufnahmen von Glup kriegen könnte xx

Lorrie grunzte genervt. Sie schaute auf die Empfangszeit. Sie war um 6.14Uhr abgeschickt worden. Lorries Ansicht nach war das keine akzeptable Uhrzeit, um eine Nachricht zu verschicken, außer man hatte einen lebensbedrohlichen Notfall oder dringend hochkarätigen Klatsch zu verbreiten.

Schon seit Monaten lag Alex Lorrie damit in den Ohren. Green Cities war Lorries Hauptprojekt, seit sie aus der Elternzeit zurückgekommen war, und es war wahrscheinlich – nein, definitiv – die angenehmste Aufgabe, seit sie in der Stadtverwaltung angefangen hatte. Irgendwie fand sie es immer noch verrückt, dass aus dieser halbgaren Idee, die sie dem Stadtratsvorsitzenden hauptsächlich deshalb vorgeschlagen hatte, weil sie ein persönliches Entwicklungsziel für ihre jährliche Leistungsbeurteilung hatte abhaken wollen (Fortschrittskriterium 5.2(a): Ergreifen Sie Maßnahmen, um mehr Eigeninitiative zu demonstrieren), tatsächlich ein echtes Stadtratsprojekt entstanden war, das zu wirklich handfesten Veränderungen in der Stadtlandschaft führte.

Sie hatte erwartet, dass Alex beeindruckt sein würde, als sie ihr davon erzählte.

»Also, die Stadtverwaltung will überall in der Stadt solche Dachparks anlegen. Das sollen kleine CO2-neutrale Oasen werden – du weißt schon, Solarpaneele, Regenwasserzisternen, heimische Pflanzen, die ganze Palette. Die werden speziell für die jeweilige Nachbarschaft entworfen, zum Beispiel sollen manche davon Anwohnern Platz bieten, um Lebensmittel anzubauen, und andere sollen für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dadurch entstehen mitten im Herzen der Stadt deutlich mehr kommunale Grünflächen.«

»Klingt teuer«, sagte Alex und zog eine Augenbraue hoch.

»Na ja, ein bisschen was kosten wird es schon, aber es bringt ja auch viele Vorteile mit sich – bessere Luftqualität, Lebensqualität für die Anwohner, Energieeinsparungen, Reduzierung der Stadthitze, alles Mögliche. Außerdem arbeiten wir mit Glup Developments zusammen, die die Hälfte der Mittel bereitstellen und sich um einen großen Teil der Planung und des Baus kümmern werden.«

Nach der Arbeit hatten sie sich zum Abendessen in ihrem Stammlokal getroffen, einem klaustrophoben Ramen-Restaurant in einem kopfsteingepflasterten Gässchen in den Untiefen von Chinatown. Während Lorrie sprach, beugte sich Alex über ihr Essen, schlürfte gekonnt dicke blassgelbe Nudeln und nickte interessiert. Nun aber legte sie stirnrunzelnd ihre Essstäbchen auf den Schüsselrand.

»Glup Developments? Hat das was mit Sebastian Glup zu tun?«

»Na ja –«

»Von der Glup Mining Group?«

»Ich meine … streng genommen ja, die sind ein Tochterunternehmen von GMG, aber –«

»Lorrie. Echt jetzt? Dir ist schon klar, dass GMG einer der zwanzig größten Produzenten fossiler Brennstoffe weltweit ist? Warum willst du mit solchen Leuten unter einer Decke stecken?«

»Okay, GMG ist furchtbar, klar. Aber eigentlich agiert Glup Developments relativ unabhängig, also –«

»Ähm, Lorrie, das ist keine Grauzone. Diese Leute sind im wahrsten Sinne des Wortes Monster. Sebastian Glup hat mit seinen ganzen verrückten Anzeigen quasi den Ausgang der letzten Wahl gekauft.« Alex zog die Schultern hoch und das Kinn ein, womit sie Sebastian Glup, den Hauptaktionär von GMG, ziemlich treffend imitierte. »›Klimawandel-Extremisten klauen eure Nieren! Fossile Brennstoffe sind unsere Zukunft!‹«

Im vergangenen Jahr war Glup das Gesicht und der Finanzier einer Werbekampagne gewesen, die zum Ziel hatte, die großen Parteien von jeglichen politischen Maßnahmen abzuschrecken, die die hemmungslose Plünderung der Erde durch die Familie Glup und die ungehinderte Vermehrung ihres ohnehin schon gigantischen Reichtums auch nur ansatzweise gefährden könnten. Die Kampagne war frustrierend effektiv gewesen.

Lorrie seufzte.

»Ja, ich weiß, Glup ist ein Volltrottel, da widerspreche ich dir ja gar nicht. Aber er ist ein reicher Volltrottel. Ist doch besser, wenn er zumindest einen Teil seines Gelds für das Gemeinwohl ausgibt statt für Privatjets und Kohlegruben, oder? Ich meine, je mehr er uns gibt, desto weniger hat er übrig, um unsere Regierungschefs zu kaufen.«

Während Lorrie sprach, kniff Alex die Lippen zusammen und reckte das Kinn hoch. Lorrie kannte diesen Gesichtsausdruck. Er bedeutete, ganz egal was sie sagte, nichts würde Alex von ihrer vorgefassten Meinung abbringen. Jetzt sah Alex sie einen Moment lang schweigend an, dann nahm sie ihre Stäbchen und aß weiter ihre Nudeln.

»Wie hast du ihn überhaupt an Bord geholt?«, fragte sie zwischen zwei Happen.

Lorrie lehnte sich vor, damit Alex sie trotz des Lärms im Restaurant hören konnte. »Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Erinnerst du dich noch an meinen Ex-Freund Ruben Armand?«

Unvermittelt sah Alex auf. »Was hat der damit zu tun?«

»Er arbeitet jetzt für Glup. Er ist sein Anwalt. Im Grunde bin ich durch ihn mit Glup in Kontakt gekommen – hab ihm die Green-Cities-Sache als Möglichkeit gepitcht, wie Glup in seiner Geburtsstadt ein Vermächtnis hinterlassen kann.«

Alex sah sie mit kaum wahrnehmbarem Stirnrunzeln an.

»Ich wusste nicht, dass du mit Ruben in Kontakt stehst.«

Die Kühle in Alex’ Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass sie nichts davon hielt. Zu Recht, dachte Lorrie – als Ruben und Lorrie zusammen gewesen waren, damals, als sie alle noch Teenager gewesen waren, hatte Alex sich endlose Stunden lang anhören müssen, wie Lorrie hilflos über ihre Liebesangelegenheiten jammerte, als wäre sie eine unterdrückte Bäuerin in einem Roman, der im neunzehnten Jahrhundert spielte, und Ruben ein kapriziöser Aristokrat, der um jeden Preis zufriedengestellt werden musste.

»Na ja, wir stehen nicht richtig in Kontakt«, sagte Lorrie. »Ich bin nur zufällig in den sozialen Medien auf ihn gestoßen, und als wir auf der Suche nach einem Partner für die Finanzierung von Green Cities waren, habe ich ihm eine Nachricht geschickt, um ihn zu fragen, ob er uns helfen kann. Dachte, nach all dem emotionalen Leid, das er mir angetan hat, könnte der Versuch nicht schaden, wenigstens einen Nutzen aus unserer Bekanntschaft zu ziehen.«

Alex schwieg.

»Jedenfalls hat sich herausgestellt, dass er inzwischen verheiratet ist«, fuhr Lorrie fort. »Und er hat ein Kind! Kannst du dir das vorstellen? Viel hatte ich gar nicht mit ihm zu tun, aber er hat geholfen, Glup dazu zu bringen, über unseren Vorschlag nachzudenken. Auf jeden Fall scheint er kein so großes Arschloch mehr zu sein wie früher.«

Alex schnaubte. »Ist auch nicht schwer.«

Lorrie lachte. »Wahrscheinlich nicht«, sagte sie und freute sich, dass sie bei diesem Gespräch endlich etwas gefunden hatten, worin sie sich einig waren.

Neunzehn Jahre war es her, dass die Beziehung von Lorrie und Ruben Armand in die Brüche gegangen war. Selbst nach so langer Zeit fühlte es sich für Lorrie nicht richtig an, das, was vorgefallen war, als Trennung zu bezeichnen. Konnte man sich trennen, wenn man nie richtig zusammen gewesen war?

Lorrie und Ruben hatten in ihrem letzten Jahr an der Highschool etwas miteinander gehabt. Vom Sehen her hatten sie sich schon seit Jahren gekannt, aber sie hatte ihn nie als potenziellen Partner in Betracht gezogen. Ruben sah gut aus und war beliebt, und dank einer ganzen Ansammlung von Eigenschaften spielte er in einer völlig anderen Liga als Lorrie: Er war Drummer in einer Band gewesen, wenngleich einer schrecklichen, die eine Reihe noch schlimmerer Namen durchlaufen hatte (Jesuspenis, Clowns of Pus, Gladys Bumhole); er hatte tolle Haare (raumgreifend, wild und exzentrisch, wie die Tolle eines schicken Lamas); und er spielte Basketball in der Schulmannschaft (wobei ihm das bei Lorrie eher Minuspunkte einbrachte, da sie aus seinen sportlichen Leistungen ableitete, dass es ihm wahrscheinlich an Sensibilität und Fantasie mangelte). Lorrie hingegen war vor allem dafür bekannt, dass sie groß, klug und in sozialen Situationen unbeholfen war, und keine dieser Qualitäten machte sie zu einem besonders begehrten Objekt in der Dating-Szene ihrer Highschool. Aber zu Beginn der zwölften Klasse arbeiteten Lorrie und Ruben in Geschichte zusammen an einem Gruppenprojekt, und Lorrie war überrascht, wie unkompliziert es war, mit ihm Zeit zu verbringen. Wie sich herausstellte, hatte Ruben die unglaublich charmante Angewohnheit, über sämtliche ihrer Witze zu lachen, was sie zu dem Schluss kommen ließ, dass er tatsächlich deutlich klüger war als bislang angenommen.

»Warum kommst du nicht am Wochenende zu mir nach Hause, damit wir aus dieser Präsentation das Meisterwerk machen, zu dem sie offensichtlich bestimmt ist?«, fragte er sie an einem Freitagnachmittag gegen Ende des Trimesters. Sie arbeiteten gerade ein Referat aus, in dem es darum ging, ob Lenin der ultimative Held des Proletariats war oder bloß ein weiterer totalitärer Diktator (laut Lorrie Held, laut Ruben Diktator, und sie waren sich beide ziemlich sicher, dass sie, wenn sie nur lange genug darüber diskutierten, auf die richtige Lösung kommen würden).

Lorrie war nervös, als sie sich auf ihre Verabredung zum Lernen vorbereitete. Bevor sie das Haus verließ, probierte sie acht verschiedene Kombinationen eines lässigen Jeans-und-T-Shirt-Looks an und entschied sich schließlich für eine Hüftjeans, ein übergroßes Band-T-Shirt und knöchelhohe Chucks, was, so hoffte sie, den Eindruck von einer Person vermittelte, die es nicht nötig hatte, acht verschiedene Outfits anzuprobieren, bevor sie das Haus verließ. Trotzdem war sie nicht annähernd so nervös, wie sie es vielleicht gewesen wäre, hätte sie geahnt, dass sich zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft entwickeln könnte.

Ihre Erwartung für den Nachmittag war, dass sie ein paar Stunden an Rubens Küchentisch sitzen, Instantkaffee trinken und Witze über die Russische Revolution reißen würden und sie danach mit einem leicht verbesserten sozialen Status, aber ansonsten unverändert nach Hause gehen würde. Diese Erwartung wurde sofort über den Haufen geworfen, als sie an der Tür von Rubens Mutter begrüßt wurde, die ihr sagte, dass Ruben in seinem Zimmer auf sie wartete.

Ruben lag in Basketballshorts auf dem Bett und las ein Buch. Bei seinem Anblick spürte Lorrie ein Kribbeln im Hals. Er hatte kein Shirt an, und auf seinem nackten, flachen Bauch war Haarflaum zu sehen.

»Äh, hi, Ruben«, sagte sie, und er sah mit verwirrtem Gesichtsausdruck auf, als hätte er keine Ahnung, wer sie war. Sie machte einen kleinen Schritt zurück. »Ich bin wegen dem Referat hier? Aber wenn es gerade nicht passt …«

»Scheiße, klar, sorry. Ist es schon drei? Ich hab komplett die Zeit vergessen.«

Er setzte sich auf, schwang seinen langen Körper aus dem Bett und schlenderte zur Kommode, um sich ein T-Shirt zu suchen.

»Was liest du gerade?«, fragte sie und versuchte, nicht hinzusehen, während er sein Shirt anzog.

Er gab ihr das Buch.

»Die Glasglocke. Hast du es gelesen? Meine Mum hat es mir empfohlen. Ist eigentlich ganz witzig.«

Sie lachte. »Klar, es gehört definitiv zu den fünf lustigsten Büchern, die ich über schwere psychische Erkrankungen und Suizidversuche gelesen habe.«

Er bot ihr etwas zu trinken an, und während er die Treppe hinuntersprang, um ihnen beiden eine Cola zu holen, inspizierte sie seine Büchersammlung in dem großen Regal neben seinem Bett. Vieles davon waren Titel, die sie wohl erwartet hatte – Herr der Fliegen, Der Fänger im Roggen, J.R.R.Tolkien, Douglas Adams –, aber überraschenderweise waren darunter auch einige Bücher von Frauen (Die Farbe Lila? Stolz und Vorurteil? Wer war dieser Kerl bloß?) und mehrere Gedichtbände.

Sie zog einen der Lyrikbände aus dem Regal, setzte sich auf die Bettkante und begann leise vorzulesen:

[1]Als Frau geboren und nach meiner Art

in Nöten und in Neigungen befangen,

erweckt schon deine Nähe mein Verlangen,

du siehst gut aus, ich finde es apart,

die Last zu tragen deines Leibs – gepaart …

»Ah, das ist eins meiner liebsten.«

Erschrocken schaute Lorrie auf und sah Ruben am Türrahmen lehnen. Das Kribbeln im Hals wurde stärker.

»Du hast ein paar interessante Bücher«, sagte sie und bemühte sich um einen lockeren Ton.

Er durchquerte das Zimmer und stellte die Getränke auf den Schreibtisch, dann setzte er sich neben sie aufs Bett. Sie sah auf das Buch hinunter, auf das Gedicht in ihren Händen – aber dann nahm Ruben es ihr ab und legte es vorsichtig auf den Boden. Er sah sie an, und sie sah zurück. Langsam huschte ihm ein Lächeln übers Gesicht. In diesem Moment, zum ersten und vielleicht letzten Mal in ihrer Beziehung, wirkte alles unglaublich klar.

Achtzehn Monate lang lief etwas zwischen Lorrie und Ruben. Sie schliefen miteinander, sie gingen aus, sie sprachen über Bücher, die sie lasen, über Musik, die sie mochten, und über Fernsehsendungen, die sie nicht ausstehen konnten. Sie lernten die Eltern des anderen kennen, sie beschenkten sich zum Geburtstag. Lorrie ging zu seinen Basketballspielen, Ruben kam zum Finale ihres Debattierclubs. Sie taten alles, was man in einer Beziehung eben so tat – und trotzdem wusste Lorrie die ganze Zeit über nicht so recht, woran sie bei ihm war.

Die Hälfte der Zeit war Ruben gefährlich liebenswert, so sanft und liebesbedürftig wie ein Welpe, und sie hatte das Gefühl, dass sie miteinander verbunden waren, sich so nah waren, wie sie es noch nie mit einem anderen Menschen erlebt hatte.

Die andere Hälfte der Zeit war es, als hätte er alles vergessen, was sich zwischen ihnen abgespielt hatte. Wenn sie auf dem Schulflur aneinander vorbeigingen, nickte er ihr freundlich zu, reagierte aber tagelang, manchmal wochenlang, nicht auf ihre Anrufe. »Tut mir leid, Lo, ich hatte wahnsinnig viel um die Ohren«, sagte er, wenn er schließlich doch zurückrief, und dann senkte er die Stimme auf eine verführerische Weise, die sie sowohl abgedroschen als auch unwiderstehlich fand: »Ich lass mir was einfallen, wie ich es wiedergutmachen kann.«

In Phasen, in denen er besonders lieb war, gab Lorrie sich manchmal dem Gedanken hin, dass sie ein Paar waren – doch diese flüchtigen Glücksmomente waren so kurz und irreführend wie ein Werbespot im Fernsehen. Irgendwann passierte unweigerlich etwas, das deutlich machte, dass jegliche Erwartungen an Ruben völlig illusorisch waren. In der Regel umfassten diese Zwischenfälle, dass er mit einem anderen Mädchen rummachte.

Nichts davon verheimlichte er vor Lorrie. Er hatte nie gesagt, dass er ihr treu sein würde – ganz im Gegenteil, er hatte ihr sogar ausdrücklich gesagt, dass er das nicht sein werde, dass er diesen Lebensabschnitt als Zeit des Experimentierens und der Offenheit betrachte, nicht als eine Zeit, in der man sich auf eine Person beschränke. Sobald sie Bedenken dazu äußerte, dass er mit anderen zusammen war, winkte er ab.

»Das sind bloß deine Minderwertigkeitskomplexe, Lo«, sagte er einmal, nachdem er mit ihr auf einer Party gewesen war und die ganze Nacht über mit der umwerfenden älteren Schwester des Gastgebers geflirtet hatte – einer Studentin mit dichtem kastanienbraunen Haar und langen, selbstbräuner-braunen Beinen, die Lorrie den armseligen Zustand ihrer eigenen blassen, von Mücken zerstochenen Gliedmaßen äußerst bewusst machten. Lorrie verbrachte die Nacht so weit entfernt von Ruben wie nur möglich. Mehrere Stunden vertrieb sie sich damit, im Garten emsig Zigaretten zu rauchen und sich eine berauschende Menge klebrigen Likörs zu genehmigen, der ihre Zunge kobaltblau färbte, aber frustrierenderweise nicht das Zeug dazu hatte, sie so betrunken zu machen, wie sie es brauchte.

Im Taxi auf dem Weg zu Ruben nach Hause stellte sie ihn zur Rede.

»Du denkst, ich habe Komplexe? Natürlich habe ich Komplexe! Wie soll ich auch keine haben, wenn du die ganze Zeit an einer anderen klebst, während ich danebenstehe? Wie kannst du von mir erwarten, dass ich damit einverstanden bin?«, sagte sie und bemühte sich vergeblich um einen ruhigen Ton. »Sind du und ich – sind wir nicht quasi zusammen?«

Ruben schlüpfte aus dem Gurt, rutschte über den Rücksitz und legte die Arme um sie.

»Du bist die Einzige, die mir was bedeutet, Lo«, sagte er und küsste sie sanft auf den Kopf. »Was du und ich haben, das ist echt toll, das ist was Besonderes. Aber warum braucht das einen Namen? Wir besitzen uns nicht gegenseitig. Ich will bloß, dass wir uns amüsieren.«

Zu dem Zeitpunkt war Lorrie bereits unsäglich verliebt. Sie amüsierte sich nicht. Noch nie im Leben hatte sie sich weniger amüsiert als während ihrer Nicht-Beziehung mit Ruben Armand. Und doch, wenn sie zusammen waren, nur sie beide, war sie überzeugt, dass er tatsächlich etwas für sie empfand, und im Licht seiner ungetrübten Aufmerksamkeit zu stehen, bescherte ihr ein fiebriges Hochgefühl, auf das sie nicht verzichten konnte. Sie war sich sicher, dass er der einzige Mensch war, den sie jemals wirklich würde lieben können.

So ging es das gesamte letzte Schuljahr über weiter und auch noch lange danach. Ihre Gefühle ließen nicht nach, aber sie lernte, mit seiner Unfähigkeit, sich ganz auf sie einzulassen, zu leben – was im Grunde bedeutete, dass sie lernte, in einem ständigen Zustand tiefsten Elends zu leben. Erst gegen Ende des ersten Jahres an der Uni, als Ruben einen Job als Barkeeper fand und die Häufigkeit seiner Liebeleien mit anderen Frauen in die Höhe schoss, fand Lorrie sich schließlich damit ab, dass es keinen Sinn hatte, zu hoffen, dass er sich änderte. Er würde sie weiterhin unglücklich machen, bis sie etwas dagegen unternahm.

Sie bot ihre ganze Kraft dafür auf, um sich per Mail von ihm zu trennen – die Sache persönlich zu beenden, hätte eine innere Stärke erfordert, die sie nicht einmal im Ansatz besaß. Sie schrieb und überarbeitete die Nachricht mehrere Tage lang, schwankte zwischen kühlem Abschied und einer langen Litanei von sämtlichen Verbrechen, die er ihr angetan hatte (das größte, unaussprechliche Verbrechen war sein Versagen, ihre Liebe im gleichen Maße zu erwidern). Sie schloss mit den Worten, dass sie ihn immer lieben und ihm nichts nachtragen werde, es aber für ihre geistige Gesundheit unerlässlich sei, nie wieder mit ihm zu sprechen.

Selbst als sie die E-Mail abschickte, malte sie sich noch aus, dass er zurückschreiben und sie anflehen würde, ihre Meinung zu ändern. Vielleicht würde er jetzt, da sie einen Schlussstrich gezogen hatte, endlich zugeben, dass er sie liebte, und zwar nur sie. Vielleicht würde er endlich mit dem Herumvögeln aufhören.

Gefühlt hörte sie monatelang nichts von ihm, in Wirklichkeit waren es aber nur drei Tage. Seine Antwort, als sie schließlich eine bekam, bestand aus einem einzigen Absatz:

Lo, ich finde es wirklich traurig, dass du diese Entscheidung getroffen hast, aber ich kann dich verstehen. Es tut mir leid, wenn ich es dir schwer gemacht habe und dass ich dir nicht geben konnte, was du wolltest. Du bist ein wunderbarer Mensch, und du bist mir wichtig, daran wird sich nichts ändern.

Alles Liebe Ruben

In den Wochen nach seiner E-Mail versank Lorrie in einem trostlosen Loch, und in den darauffolgenden zwölf Monaten richtete sie sich darin häuslich ein wie ein Käfer unter der Erde. Es war echter Herzschmerz, ein ebenso realer wie irrationaler Schmerz, der ihr im Prinzip das letzte Jahr ihrer Teenagerzeit und das zweite Jahr an der Uni verdarb. Zum ersten Mal im Leben war sie kurz davor, durchzufallen. Es kam ihr richtig vor. Sie befand sich in einem derart überwältigenden Zustand seelischen Leids, schlimmer als alles, was sie bisher erlebt hatte, dass es komisch gewesen wäre, wenn ihr Alltag seinen gewohnten Lauf genommen hätte, als wäre nichts Ungewöhnliches vorgefallen. Sie war Heathcliff, der im Moor umherwandert und Cathy beschwört, ihn heimzusuchen; sie war Julia, die sich über der Leiche ihres geliebten Romeo ins Herz sticht; sie war Buffy, die nach LA flieht, um in einem Diner zu arbeiten, nachdem sie Angel in die Hölle verbannt hat. Die Vorstellung, morgens aufzustehen, um sich in eine Vorlesung zu setzen, kam ihr völlig absurd vor.

Sie war neunzehn. Sie hätte ein aufregendes Leben führen sollen: interessante Menschen treffen, spannenden Ideen nachgehen und ihre eigene Persönlichkeit erkunden. Stattdessen verbrachte sie den Großteil des Jahres heulend auf dem Sofa, heulend im Bett oder heulend unter der Dusche.

Das Schlimmste davon hatte Alex miterlebt. Damals hatten die beiden zusammen mit fünf anderen in einer WG in einem großen, baufälligen Haus in Carlton North gewohnt. Alex war – im Gegensatz zu einigen der anderen Mitbewohner – unerklärlich geduldig gewesen, als Lorrie Nacht für Nacht weinte und redete und immer wieder ihre Gefühle für Ruben und die ganzen Proben durchging, auf die er sie gestellt hatte, verzweifelt darüber, dass sie niemals mehr Freude oder Zufriedenheit erleben würde, nun, da sie dazu verdammt war, nie wieder zu lieben.

Letzten Endes zeigte die Zeit Wirkung, und der erdrückende Nebel von Lorries Traurigkeit lichtete sich langsam. Schritt für Schritt kam sie wieder zu Kräften. Sie hörte auf, die Tage zu zählen, seit sie ihn zuletzt gesehen hatte. Sie ging wieder zu ihren Vorlesungen, sie ging wieder aus. Sie verknallte sich in andere Jungs. Sie malte sich nicht mehr aus, was sie Ruben sagen würde, falls sie ihm über den Weg lief. Wie sie feststellte, war Herzschmerz doch nicht der lebenslange, unheilbare Zustand, für den sie ihn gehalten hatte – und als sie ein paar Jahre später Paul kennenlernte, konnte sie sich kaum noch daran erinnern, was sie an Ruben Armand so unwiderstehlich gefunden hatte.

Als sie nach jahrelanger Funkstille zum ersten Mal wieder von ihm gehört hatte, war das ein Schock gewesen. Eine Benachrichtigung ploppte auf ihrem LinkedIn-Account auf (eine Plattform, die sie so selten aufrief, dass die Nachricht schon über einen Monat alt war, als sie sie las): Ruben Armand hatte eine Kontaktanfrage geschickt. Ein paar Sekunden lang blieb Lorrie mit der Maus über dem »Ignorieren«-Button – sie war inzwischen mitten in den Dreißigern, und mit ihrem Job, zwei kleinen Kindern und dem vollen Abendprogramm, das daraus bestand, sich aufs Sofa fallen zu lassen und vor dem Fernseher einzuschlafen, war ihr Leben zum Bersten voll. Zu hören, wie es alten Lovern ging, war so ungefähr ihre letzte Sorge. Doch dann siegte die Neugier, und sie rief sein Profil auf. Sein Foto – die neckischen dunklen Augen, das offene Grinsen, die anziehende selbstbewusste Ausstrahlung, die Gewissheit, dass ihn alle ebenso reizvoll finden würden wie er sich selbst – erweichte ihr Herz.

Doch so erweicht ihr Herz auch sein mochte, sie hätte wahrscheinlich nie mit Ruben Kontakt aufgenommen, wäre ihr nicht der Beitrag oben auf seinem Profil aufgefallen: Dreijähriges Jubiläum bei der Glup Mining Group! Zu dem Zeitpunkt war Lorrie auf der Suche nach einem Partnerunternehmen für Green Cities gewesen. Sie hatte so ziemlich jede Firma und jeden Investmentfonds im Land kontaktiert, die sich als ethisch, natürlich oder nachhaltig vermarkteten – aber bisher hatte sich niemand auch nur im Entferntesten interessiert gezeigt. Sebastian Glup erschien als möglicher Partner ziemlich weit hergeholt, aber einen Versuch war es wert.

Sie nahm Rubens Anfrage an.

Lorrie sah auf Alex’ SMS und war sich nicht sicher, was sie tun sollte. Seit dem Abendessen im Ramen-Restaurant hatte Alex Lorrie immer wieder mit Green Cities und ihrer Verbindung zu Glup genervt. Offenbar war sie der Ansicht, dass Lorrie eine Art Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte – was, wie Lorrie fand, wohl nicht ganz unzutreffend war, aber wie sollte man den Teufel auch sonst dazu bringen, gesellschaftlich verantwortungsvoller zu handeln? Und dann hatte Alex sie wie aus dem Nichts vor ein paar Wochen angerufen und gebeten, sie auf die Gästeliste für die Eröffnung des Flagship-Dachparks von Green Cities, Glup Gardens, zu setzen. Sebastian Glup sollte dort eine Rede halten, und Alex wollte ein paar Aufnahmen davon für die Dokumentation, an der sie arbeitete.

»Die Sache ist die«, hatte sie gesagt, »in Klimaaktivistenkreisen ist Glup eine ziemlich wichtige Persönlichkeit. Die meisten Leute, mit denen ich für meine Doku gesprochen habe, hassen ihn geradezu, mehr als so ungefähr jeden sonst in diesem Land. Daher ist es schon interessant, dass ausgerechnet er ein Projekt wie Green Cities finanziert. Es wäre toll, ein paar Aufnahmen von ihm zu bekommen, in denen er über seine Beweggründe spricht.«

Lorrie hatte nur eine vage Vorstellung davon, worum es in Alex’ Dokumentarfilm ging. Seit über einem Jahr arbeitete Alex daran, hatte sich sogar längere Zeit von ihrer Lehrtätigkeit beurlauben lassen, um sich darauf zu konzentrieren, aber über den Inhalt hatte sie nicht viel gesagt. Was sie Lorrie erzählte, beschränkte sich darauf, dass es um eine Gruppe radikaler Umweltschützer ging, die sich Future Earthlings nannten. (»Erdlinge der Zukunft?«, hatte Lorrie gesagt. »Ich meine – sind das nicht einfach nur gegenwärtige Erdlinge? Wie der Rest von uns?«)

Als Alex um eine Einladung zu Green Cities bat, war Lorrie überrumpelt. »Ähm, also, du hoffst, einen Beleg dafür zu bekommen, dass Sebastian ein scheinheiliges Arschloch ist, richtig? Damit du ihn in deinem Film diskreditieren kannst?«

Alex lachte. »Bin ich so leicht zu durchschauen? Okay, ja. So in etwa. Ich meine, wäre das ein Problem für dich? Dir ist schon klar, dass er diskreditiert werden muss?«

Lorrie zögerte. Sie war sich nicht sicher, was sie davon halten sollte. »Ich weiß nicht, Al. Ich würde dir gern helfen, aber ich bin nicht … Ich weiß nicht, ob ich dir Zutritt verschaffen kann.«

Alex sagte nichts, aber Lorrie konnte ihre Enttäuschung förmlich spüren. Sie lenkte ein. »Hör zu, ich versuch’s, okay? Mal sehen, was ich tun kann.«

Natürlich wusste sie bereits, was sie tun konnte. Sie hatte Zugriff auf die Gästeliste, und wenn sie wollte, konnte sie Alex ohne Weiteres daraufsetzen. Das Problem war nur, dass sie damit riskierte, Glup vor den Kopf zu stoßen – und das konnte sie im Moment definitiv nicht gebrauchen. Sie versuchte immer noch, Glup dazu zu bringen, zusätzliche zwei Millionen Dollar für das Projekt bereitzustellen, damit die Stadtverwaltung drei weitere Gärten im Westen der Stadt anlegen konnte. Damit dieses Vorhaben auch nur die geringste Aussicht auf Erfolg hatte, musste sie ihn bei Laune halten.

Heute war der Morgen des Glup-Gardens-Events, die Premiere des ersten, des wichtigsten Gartens im gesamten Programm. Sie hatte sich immer noch nicht überlegt, wie sie mit Alex’ Bitte umgehen sollte. Nein zu sagen wäre die richtige, die professionelle Antwort – aber zu diesem finalen Schritt konnte sie sich nicht durchringen. Alex und sie hatten sich vor über zwanzig Jahren kennengelernt, als Lorrie noch eine kaum geformte Amöbe von einem Menschen gewesen war, und ihre Freundschaft hatte sie durch die lange Übergangsphase zu ihrem erwachsenen Ich getragen. Neben Paul und ihren Kindern war Alex der Mensch, den sie auf der Welt am meisten liebte.

Es musste einen Weg geben, Alex zufriedenzustellen, ohne ihre Arbeit zu gefährden. Sie würde sich etwas einfallen lassen. Nur … nur nicht jetzt gleich. Nein, sie würde genauer darüber nachdenken, wenn sie im Büro war, nach dem Meeting mit Philomena.

Sie legte das Handy weg und ging unter die Dusche, wo sie eine einzige Minute der Ruhe genoss, bevor aus dem Wohnzimmer ein verzweifelter Klageschrei ertönte. Wenige Sekunden später flog die Badezimmertür auf, und Clara stürmte herein, drückte das Gesicht an die Duschscheibe und schluchzte aus tiefster Seele.

»Was ist los, Mäuschen?«, fragte Lorrie, seifte sich oberflächlich ab und stieg aus der Dusche. Sie wickelte sich ein Handtuch um und kniete sich hin. Clara klammerte sich an den feuchten Körper ihrer Mutter, und ihre Tränen vermischten sich mit den Tropfen des Duschwassers.

»Birdie hat mir Aua demacht!«

»Oh, Süße.«

»Er hat ein Loch in mich demacht!«

»Lass mal sehen«, sagte Lorrie. Auf Claras Unterarm, wo der Kater sie mit den Krallen erwischt hatte, war ein winziger Kratzer.

Clara liebte den Kater nur ein kleines bisschen weniger als ihre Mutter. Sie hob ihn von Herzen gern hoch, drückte ihn an sich und schleppte ihn durchs Haus, obwohl er fast so groß war wie sie. Bedauerlicherweise hatte Birdie daran nicht ganz so viel Freude wie Clara.

Lorrie gab Clara einen Kuss auf den Kratzer, streichelte ihr über den Rücken, während Clara weinte, und spähte über die Schulter ihrer Tochter zur Badezimmertür. Clara, die noch nicht groß genug war, um den Türgriff zu erreichen, hatte ins Bad platzen können, weil sich das Holzhaus über den Winter auf seinen Stelzen verzogen hatte und die Tür nicht mehr richtig schloss. Das war eines von etwa sechzig Problemen rund ums Haus, die Lorrie mindestens einmal am Tag auffielen, und immer wieder aufs Neue nahm sie sich vor, sie zu beheben. Die abplatzende Farbe an den Fenstern, das Laub, das sich an der Haustür sammelte, der muffige Geruch in der Speisekammer, der Schimmel an der Decke, die Schränke der Kinder, die mit Kleidung, die ihnen nicht mehr passte, und Spielzeug, mit dem nie gespielt wurde, vollgestopft waren. Immer gab es so viel im Haushalt zu tun, was erledigt werden musste, so viele Sachen, die sortiert und aufgeräumt und weggeworfen werden mussten. Sie wusste gar nicht, wo sie anfangen sollte.

Manchmal strotzte Lorrie beim Aufwachen nur so vor Energie. Angetrieben von einem fast schon psychotischen Wunsch nach häuslicher Perfektion raste sie an solchen Tagen nur so durchs Haus und faltete und wischte und fegte und schrubbte. Doch wie auch immer die Ordnung aussah, die sie zu schaffen vermochte, sie hielt nie länger als ein paar Stunden an. Dann kamen die Kinder heim und schleuderten die Schuhe von den Füßen, ein neuer Stapel sauberer Wäsche ergoss sich aus dem Trockner oder die Katze kotzte unter die Couch. Manchmal träumte Lorrie davon, das Haus zu verkaufen, ihr ganzes Hab und Gut zurückzulassen und in eins der anästhetisch-modernen Reihenhäuser zu ziehen, die überall um sie herum aus dem Boden schossen. Noch häufiger stellte sie sich vor, wie sie ihr Haus mit all ihren Habseligkeiten darin in Brand setzte und zusah, wie alles in Flammen aufging, ein prächtiges Inferno, das sie vom schweren Joch des materiellen Besitzes befreien würde – die KonMari-Methode für Pyromanen; im wahrsten Sinne des Wortes ein Funke der Freude.

Sie hob Clara hoch und trug sie ins Wohnzimmer. Trotz des Chaos und der Last, die es mit sich brachte – und trotz ihres Drangs, in einem Heim-tückischen Anschlag alles niederzubrennen –, liebte sie ihr Haus. Es war ein schlichter Bungalow aus den Sechzigern mit warmen Holzdielen und hohen Decken. Eine Wand war eingerissen worden, um hinten im Haus einen offenen Wohn-Essbereich zu schaffen. Die hohen Fenster dort boten einen Blick auf den unkrautbewachsenen Rasen mit heimischen Sträuchern. Ein riesiger Affenschwanzbaum, in dem eine Großfamilie glänzender Krähen lebte, dominierte die nordöstliche Ecke des Gartens. Für Lorrie war es Luxus, ein Haus nicht allzu weit entfernt vom Stadtzentrum zu haben, mit einem kärglichen Garten, den sie vernachlässigen konnte, und einem eigenen Zimmer für jedes Kind. Die meisten Leute, die sie kannte, lebten in Reihenhäusern oder Wohnungen oder in abgelegenen Vororten, deren Namen in ihr ein panisches, klaustrophobisches Kribbeln auslösten (Narre Warren, Croydon South, Keilor Downs); sie wusste, dass dahinter Snobismus steckte und diese Orte wahrscheinlich ganz in Ordnung waren und es sich da gut leben ließ, aber für Lorrie beschworen sie immer das bedrückende Gefühl, gefangen zu sein, aus ihrer Teenagerzeit herauf: fettige Focaccias, sexuelle Verwirrung, Schulsportwettkämpfe und Impulse-Deo.

Nur durch pures Glück hatten sie und Paul sich das Haus leisten können. Als sie Ende zwanzig waren, hatte sie zur rechten Zeit ein Segen in Form einiger Todesfälle in der Familie ereilt. Die Kombination aus zwei kleinen Erbschaften und einer großen Hypothek ermöglichte es ihnen, ihr Haus zu kaufen, bevor der örtliche Immobilienmarkt völlig aus dem Ruder lief. Ohne Pauls Großvater, der mit vierundsiebzig an Verbitterung (laut Pauls Mutter) oder Lungenkrebs (laut den Ärzten) starb, und Lorries kinderlose Großtante Esme (ein Windstoß, eine Klippe) hätten sich Lorrie und Paul wahrscheinlich nach wie vor mit ihrer alten, abbruchreifen Mietwohnung in Brunswick West abfinden müssen.

Als Lorrie mit Clara aus dem Bad kam, waren Paul und Ruthie in der Küche. Sie setzte Clara ab und machte vor den beiden im Vorbeigehen einen halbnackten Shimmy. Mit kräftigem Beifall zeigten sie sich erkenntlich.

Ruthie folgte ihr ins Schlafzimmer und musterte ihre Mutter, die in einem Haufen unsortierter Kleidung im Wäschekorb nach einer sauberen Unterhose wühlte. Beim Hinknien hatte sich Lorries Handtuch gelöst und war auf den Boden gefallen, und nun war sie nackt.

»Alles ist schlaff, Mama«, sagte Ruthie, die hinter ihr auf dem Bett saß und vergnügt auf Körperteile deutete. »Dein Po ist schlaff, dein Bauch ist schlaff, deine Brüste sind schlaff!«

Unerwarteterweise spürte Lorrie Wut in sich aufwallen.

»Gott, kannst du mich nicht in Ruhe lassen, Ruthie? Nur eine Minute, damit ich mich in Frieden anziehen kann?«

Mit großen Augen starrte Ruthie ihre Mutter an, dann rannte sie wortlos aus dem Zimmer. Sofort hatte Lorrie ein schlechtes Gewissen. Normalerweise schnauzte sie die Kinder nicht so an, aber – ah. Sie rechnete schnell im Kopf nach. Ja. Natürlich. Ihre Periode war fällig.

Seit der Pubertät hatte Lorrie gelernt, sich vor den brutalen Emotionen in Acht zu nehmen, die sie jeden Monat ein paar Tage lang überkamen. Manchmal waren diese Gefühle wunderbar: Beim Frühstück wurde sie plötzlich von einer tosenden Welle der Liebe zu Paul oder ihren Kindern mitgerissen, und zarte Tränen traten ihr in die Augen; oder sie saß an einem sonnigen Fleckchen im Garten, wenn ein sanfter Windhauch ihr Gesicht streifte, und sämtliche Atome in ihrem Körper bebten vor Freude angesichts der schlichten Tatsache, am Leben zu sein. Leider beschränkte sich diese Intensität nicht auf die süßere Seite ihrer Gefühlswelt. Manchmal, wie an diesem Morgen, spürte sie keine sanfte Brise, sondern eine unangenehme Böe, die erschreckend leicht in einen wütenden Orkan umschlagen konnte.

Schließlich tat Ruthie nur, was Lorrie auch selbst tat: ihren Körper wie einen Witz behandeln. Aber dahinter steckte mehr. Hinter Ruthies Lachen und in ihrem Tonfall hatte Lorrie einen Hauch von echtem Ekel angesichts des nackten Anblicks ihrer Mutter wahrgenommen.

Lorrie warf einen Blick in den Spiegel auf der anderen Seite des Zimmers. Sie konnte die Reaktion ihrer Tochter nachvollziehen. Ihr Körper bestand aus Kurven und Falten, alles war aufgebläht und sackte nach unten. Sie sah nicht aus, wie man aussehen sollte.

Das war nicht immer so gewesen. Früher war sie dünn, obwohl sie sich selbst nie so bezeichnet hätte. Als Kind war sie kräftig gewesen, und als ihr das im Alter von sechs oder sieben Jahren bewusst wurde, war die Vorstellung des Dickseins, ein dicker Mensch zu werden, für sie so grauenhaft, dass sie die folgenden zwei Jahrzehnte damit verbrachte, so ziemlich alles, was sie in den Mund steckte, sorgfältig zu kontrollieren – und zu bereuen.

Übernommen hatte sie diesen Gewichtsfanatismus von der Welt im Allgemeinen und ihrer Mutter im Speziellen. Anne war dünn wie eine Bohnenstange, eine hoch aufgeschossene Frau, die ihre körperliche und moralische Integrität wahrte, indem sie auf alles verzichtete, was zuckerhaltig, fettig oder kohlenhydrathaltig war oder anderweitig Spaß machte. Einmal schlug sie Lorrie vor, wenn sie unbedingt etwas Leckeres essen müsse, dann solle sie es am besten nach dem Kauen in die Toilette spucken. »So hast du zwar den Geschmack, aber es landet nicht auf den Oberschenkeln.«

In der Jugend kam Lorrie der Ratschlag sinnvoll vor, aber er ließ sich schwer mit ihrem starken körperlichen Drang vereinbaren, ihr Essen herunterzuschlucken. Was gestörtes Essverhalten anging, so war es ihre persönliche Vorliebe, gar nicht erst zu essen.

»Kennst du das, wenn einem schwindlig wird, wenn man eine Weile nichts gegessen hat?«, hatte sie Alex einmal gefragt, als sie beide um die sechzehn waren. »Das Gefühl, als würde man einfach durch die Luft schweben? Das ist wie ein natürliches High. Irgendwie steh ich da drauf.«

Sie hatte gehofft, dass Alex, die ärgerlich dünn war, zugeben würde, dass ihr dieses Vergnügen ebenfalls bekannt war – dass auch sie hungern musste, um ihre perfekte Elfengestalt zu bewahren. Aber als Lorrie die erlesene Ekstase erwähnte, die man durch einen Tag ohne Kalorien erreichen konnte, guckte Alex verwirrt.

»Ach du Scheiße, Lorrie! Wirst du etwa magersüchtig oder was?«

»O Gott, schön wär’s«, antwortete Lorrie und betrachtete auf der Schultoilette mürrisch ihr deutlich beleibtes Spiegelbild. Nein, offenbar musste Alex nichts dafür tun. Sie war einfach von Natur aus ein besserer Mensch.

Für Lorrie hatte sich der Verzicht auf Essen gefährlich, aber auch aufregend angefühlt. Ihr Problem war nur, dass auch essen aufregend war. O Mann, wie sie es liebte, zu essen. Nichts war tröstlicher, und leider stellte sich heraus, dass ihr die Überflieger-Typ-A-Persönlichkeit fehlte, die für eine ausgereifte Essstörung notwendig war. Zwar begann ihr Tag oft mit eiserner Disziplin (kein Frühstück, ein Apfel zum Mittagessen, ein brutales Ausdauertraining nach der Schule), endete aber für gewöhnlich in einer enttäuschenden Spirale des Scheiterns, wenn sie, der Ohnmacht nahe, kapitulierte und zu Abend aß und die postmahlzeitliche Selbstverachtung wiederum dazu führte, dass sie sich anschließend mit einem Sandwich aufheiterte. Das Gefühl, Kohlenhydrate hinunterzuschlingen, verschaffte ihr aber nur flüchtig Erleichterung. Schon bald stürzte sie in ein tiefes Loch der Verzweiflung – auf dessen Grund nur noch Eis und Schokokekse und eine insgesamt geradezu albtraumhafte Anhäufung überschüssiger Kalorien lagen.

Doch wirklich dick wurde sie erst, als sie Paul kennenlernte. Sie waren sich auf die altmodische Art begegnet – sturzbesoffen in einer Bar –, als Lorrie fünfundzwanzig war, und sie hatten sich sofort ineinander verliebt. So etwas hatte Lorrie noch nie gekannt, geschweige denn erlebt, und es war, als wäre sie in eine neue, unbegreifliche Galaxie eingetreten, in der Raum und Zeit anders funktionierten. Von Anfang an war es, als würden sie ein Lied singen, dessen Text sie beide von vorne bis hinten kannten, und innerhalb weniger Monate waren sie einander so verbunden wie ein Paar Präriewühlmäuse. Er liebte sie, sie liebte ihn, sie liebten sich, und so war’s um sie geschehen.

Zu Beginn der Beziehung gingen sie oft aus, zogen von Bar zu Bar, trafen sich mit Freunden, freundeten sich mit Fremden an und taumelten munter von einem Spaß zum anderen. Wenn sie am nächsten Tag aufwachten, waren sie völlig kaputt und hatten Heißhunger auf frittiertes Essen und halb gefrorene Getränke. Sie konnten ganze Tage im Bett verbringen, vögeln und reden, standen ab und zu auf, um sich aus dem 7-Eleven gegenüber von Pauls Wohnung irgendwelchen Müll zum Essen zu besorgen, bevor sie direkt wieder ins Bett gingen, um weiter zu vögeln und zu reden.

Lorrie legte ein bisschen zu. Paul liebte sie weiterhin. Wie bitte, was? Dann legte sie ordentlich zu, und er liebte sie immer noch.

»Stört dich das nicht?«, hatte sie ihn nach rund sechs Monaten Beziehung gefragt. Nach einer Runde faulem Morgensex lagen sie nackt im Bett, beide verschlafen und verschmust und noch leicht betrunken von der Nacht zuvor.

»Stört mich was nicht?«

»Das«, sagte sie und gab sich einen Klaps auf die neuerdings üppige Hüfte.

»Ist das deine Art, mir durch die Blume zu sagen, dass ich abnehmen soll?«, fragte er und tätschelte sich den Bauch, der, seit sie sich kennengelernt hatten, ebenfalls gewachsen war.

Lorrie nahm an, dass er sie gern dünner hätte – ihrer Erfahrung nach wollten Männer selbstverständlich immer, dass sie zierlicher war als ihr Ist-Zustand –, aber seltsamerweise war das offenbar kein K.o.-Kriterium. Langsam dämmerte ihr, dass sie vielleicht auch dann ein guter und liebenswerter Mensch sein konnte, wenn sie nicht gertenschlank war.

Die Erkenntnis, dass ein paar zusätzliche Pfunde sie nicht automatisch zu einem unsympathischen Freak machen würden – zu einer Aussätzigen und so unerwünscht wie ein Atomunfall –, hätte nicht so überraschend sein sollen. Schließlich setzte Lorrie diesen Maßstab auch nicht bei anderen an. Sie lief nicht mit dem Gedanken durch die Gegend, dass der Körperumfang eines Menschen seinen moralischen oder sozialen Wert bestimmte – oder zumindest lief sie nicht bewusst mit diesem Gedanken durch die Gegend. Und doch war sie erstaunt, dass Paul sie auch noch liebte, nachdem sie zugenommen hatte. Sie fing an, sich selbst anders zu sehen, und begriff, dass sich die Eigenschaften, die er an ihr schätzte, durch eine größere Kleidergröße nicht sofort in Luft auflösten.