4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Pierre findet im Sekretär seiner Mutter ein altes, abgenutztes Tagebuch. Der Inhalt ist fesselnd und wirft viele Fragen auf. Bevor er eine Antwort erhält, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Er sieht sich vor den Scherben seines Lebens und muss sich mit der Vormundschaft seines Großvaters arrangieren. Der schiebt den Enkel in ein Schweizer Internat ab. In Pierres Obhut befindet sich das alte Tagebuch, das er wie ein Luchs vor neugierigen Blicken Fremder hütet. Erst nach zwei Jahren erhält Pierre eine Einladung des Großvaters, ihn in den Sommerferien in Frankreich zu besuchen. Dort findet er eines Tages bei einem heimlichen Streifzug durch die verbotenen Räume der großväterlichen Villa auf dem Dachboden eine schwarze Schatulle. Er bricht das Schloss auf und entdeckt den höchstbrisanten Inhalt. Augenblicklich weiß er, dass er in größter Gefahr ist. Panisch verlässt Pierre mit der Schatulle und dem alten Tagebuch im Rucksack das Haus. Wird er sich in Sicherheit bringen können, bevor jemand im Haus bemerkt, dass die Schatulle entdeckt wurde?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 454

Ähnliche

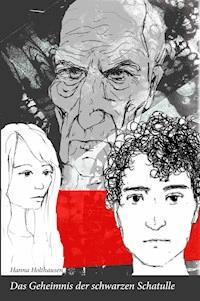

Hanna Holthausen

Das Geheimnis der schwarzen Schatulle

Dieses eBook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Teil I – Das Tagebuch

1

2

3

4

5

6

7

8

Teil II – Eine andere Welt

9

10

11

12

Teil III – Die schwarze Schatulle

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Teil IV - Zukunftspläne

23

24

25

26

Impressum

Teil I – Das Tagebuch

1

Lyon, Frankreich. Sturmfrei für eine Woche. Kann man sich etwas Besseres vorstellen? In den Ferien wäre es zwar noch cooler, denkt Pierre, aber auch so ist eine Elternauszeit nicht zu verachten. Seit ein paar Tagen ist er sechzehn – irgendwie ein ernst zu nehmendes Alter, findet er. Aber das scheint bei seinen Eltern noch nicht angekommen zu sein.

„Können wir dich denn für eine Woche allein lassen?“, fragt Camille Lagrange besorgt, und Pierre ist sicher, dass ihre Sorge nicht allein ihm, sondern auch dem Haus gilt, in dem sie wohnen seit er sich erinnern kann. Vorsichtshalber hat sie ihre Schwester Felicitas gebeten, an jedem zweiten Tag nach ihm zu schauen.

„Bleib locker, Maman. Wenn die Bombe, die ich während eurer Kulturwoche in Paris bauen werde, funktioniert, dann brauchst du wenigstens nicht mehr zu putzen.“ Pierre grinst.

„Frecher Kerl“, schmunzelt sie und drückt zum Abschied einen Kuss auf seine Wange, wofür sie sich auf ihre Zehenspitzen stellen muss.

Pierre kann es kaum erwarten, endlich allein zu sein. Mit einem Augenzwinkern und dem obligatorischen „Wir verlassen uns auf dich“, verabschiedet sich auch sein Vater. Dann endlich fährt das Taxi los in Richtung Flughafen Saint-Exupéry. Es ist Samstag und für gewöhnlich schlüpft Pierre um diese Zeit in seine Laufsachen, um zwei Stunden zu trainieren. Am Wochenende läuft er morgens und in der Woche abends – nur mittwochabends nicht, da ist Fußballtraining. Sport steht zurzeit an erster Stelle. Aber nachdem das Taxi um die Ecke gebogen ist, gelten seine Gedanken nur noch einer Sache.

„Sie werden es sicher nicht merken, wenn ich es mir übers Wochenende nehme und wieder zurücklege, bevor sie aus Paris zurückkommen.“

Eine Woche Handysperre. Saublöd. Gerade jetzt, da es um die Organisation der Schulfete geht. Pierre hat sich für die Beschaffung der Musik gemeldet und nicht ohne Stolz eine besondere Überraschung angekündigt. Vielleicht ein bisschen zu vollmundig, denn es waren einige Telefonate nötig, um entsprechende Kontakte aufzunehmen. Leider war auch ein längeres nach Amerika dabei gewesen, das sich auf der letzten Handyrechnung auffallend breit gemacht hatte. So breit, dass Pierres Vater einen mittelschweren Tobsuchtsanfall nur mühsam zurückhielt und stattdessen das Handy einkassierte.

Ja, okay, das Telefonat hätte wirklich kürzer ausfallen und aus dem Festnetz getätigt werden können. Aber wenn die Jungs von Dark Raven gegen kleines Geld auf der Fete spielen, ist doch so ein Überseetelefonat per Handy vergleichsweise ein Witz. Immerhin hat er Dominic in Los Angeles erreicht und die Sache unter Dach und Fach gebracht. Mit den Eintrittsgeldern werden die Kosten nicht nur gedeckt sein, sondern wahrscheinlich wird sogar noch etwas übrig bleiben.

Kein Bandauftritt ohne Plakate – und für die braucht Pierre dringend die Fotos, die er mit seinem Handy beim letzten Konzert von Dark Raven gemacht hat.

„Ich lade sie nur kurz auf meinen PC und lege das blöde Handy wieder zurück“, nimmt er sich vor. Von Tim hat er sowieso längst ein Ersatzgerät bekommen - der war ihm nämlich seit der Rettungsaktion bei der letzten Mathearbeit noch etwas schuldig. Mit der Prepaidkarte wird davon nichts auffallen – keine Vertragskosten, keine Rechnung. Eigentlich ein genialer Plan, wäre da nicht die Kleinigkeit von wichtigem Fotomaterial auf einem perfekt versteckten Handy.

Im Schlafzimmer seiner Eltern beginnt er mit der Suche. Die Schubladen im Kleiderschrank hat er schon inspiziert. Ein tolles Gefühl ist es nicht gerade, die Sachen seiner Eltern zu durchwühlen.

„Aber besondere Ereignisse erfordern eben besondere Maßnahmen“, versucht Pierre sich zu rechtfertigen, als er sich mit seinen Händen durch die dunklen Locken fährt und nach potenziellen Verstecken umsieht.

Das miese Gefühl wird auch mit dem Durchforsten des Wäscheschranks und der Bettschränkchen nicht besser. Er ist schon kurz davor aufzugeben, als ihm sein Gedankenfehler auffällt.

„Die Tatsache, dass Papa mir das Ding abgenommen hat, muss ja nicht gleichzeitig bedeuten, dass es auch in seinen Schränken versteckt ist…“

Pierre dreht sich langsam um. Sein Blick fällt auf den Sekretär seiner Mutter. Nein, das kann er nicht tun. Dieses alte Möbelstück ist Mamans Heiligtum, und es hätte wirklich etwas von Entweihung, wenn er Hand an das antike Erbstück legte.

Die Entscheidung ist nicht leicht, und doch siegt die Mischung aus Verpflichtungsgefühl und Eitelkeit über die Skrupel.

„Wie stehe ich denn vor den anderen da, wenn ich meine Ankündigung nicht wahr machen kann? Ohne richtige Plakate kann man keine Karten verkaufen. Dieses Handyverbot ist doch wirklich die reinste Kindergartennummer“, schimpft er lautstark.

Es ist sein Handy. Gekauft von selbst verdientem Geld. Wie viele Zeitungen er dafür ausgetragen hatte!

„Zugegeben, die Kostenübernahme der Gebühren ist ja nett, aber Paps hätte mir auch anbieten können, das Geld für die überbordende letzte Rechnung abzustottern.“

Die Selbstgespräche, mit denen Pierre seinem Ärger über die Entscheidung seines Vaters Luft macht, helfen irgendwie, das schlechte Gewissen auf „lautlos“ zu stellen. Er zieht die erste Schublade des Sekretärs auf. Jede Menge Stifte, zwei Lineale, Zirkel und anderes Schreib- und Büromaterial liegen dort. In der zweiten findet er Schminkzeug. Auch in der vierten und letzten Schublade, die zu öffnen ist, ohne die Schreibplatte aufzuklappen, findet er kein Handy.

„Ach Mensch, sie sind doch selbst schuld“ und noch ein paar solcher Rechtfertigungsparolen sind nötig, um endlich den Schlüssel herumzudrehen und die Platte zu öffnen, die das Innere, die Seele dieser besonderen Art Schrank freilegt. Noch mehr Schubladen und einige Dokumentenfächer tun sich auf. Pierre schaut in alle. Sein schlechtes Gefühl steigert sich angesichts der Erfolglosigkeit dieser Aktion. Jetzt bleibt nur noch die Schublade mit Schloss, die im Vergleich zu den anderen etwas größer ist. Verschlossen.

„So ein Mist! Ich wette, hier liegt mein Handy“, mault Pierre.

Seine Entschlossenheit, die Suche erfolgreich abzuschließen, ist augenblicklich wieder voll da. Der Schlüssel - wo kann er nur sein? Noch einmal durchforstet er sämtliche Schubladen und Fächer. Keine Spur von einem Schlüssel. In Fernsehkrimis sind solche Schlüssel und geheimen Botschaften immer auf die Rückseite einer Schublade geklebt … Am Boden der dritten Schublade schließlich findet er ihn. Bingo! In dreißig Sekunden wird er sein Handy in der Hand halten.

Manchmal kommt es aber eben anders als man denkt. In der geheimnisvollen Schublade liegt außer einem völlig zerfledderten und schmutzigen Buch gar nichts. Eindeutig kein Handy. Enttäuscht sieht Pierre zum Fenster hinaus. Das Wetter draußen reflektiert seine Laune: dunkel, regnerisch und stürmisch, mit Tendenz zum Orkan. Beim Zuschieben der Schublade sieht er auf das Buch. Eine Frage drängt sich auf.

„Warum verschließt Maman gerade diese Schublade so sorgfältig? Nur ein altes, abgegriffenes Buch …“

Er betrachtet das hässliche, schmutzigbraune Leder des Einbands. Trotz seiner Unansehnlichkeit muss dieses Ding eine besondere Bedeutung haben. Vorsichtig nimmt Pierre das Buch aus seinem Versteck. Ein merkwürdiges Kribbeln macht sich in seinem Bauch breit. Auf dem Ledereinband ist kein Titel zu erkennen. Er schlägt es irgendwo in der Mitte auf. In kleinen handschriftlichen Buchstaben offenbart sich Pierre der Inhalt eines Zeitzeugnisses, das seine Mutter so gut verborgen hat.

… Verzweifelte Schreie, meist sind sie stumm, irren ziellos durch die Gassen zwischen den Baracken. Ziele gibt es hier nicht. Keine wirklichen. Die lauten Schreie hören wir kaum noch, die stummen kann man nicht hören. Man sieht sie mit den Augen der Seele. Man sieht sie, wenn man Seele hat. Sie, die sich zu Herren über Leben und Tod machen, sprechen uns ab, was sie selbst nicht zu besitzen scheinen – Seele. Sprechen uns ab, mit dessen Austreibung sie uns gleichzeitig drohen. Aber es bleibt beim Versuch, denn Seelen lassen sich weder fortlügen noch vertreiben oder gar ermorden. Womit wollen sie all das jemals rechtfertigen? Sie werden es müssen. Eines Tages werden sie es müssen.

Wären diese Worte gedruckt, hätte Pierre das Buch vielleicht wieder zugeschlagen. Aber sie sind handgeschrieben, die Seiten verwittert und fleckig. Das Persönliche der Handschrift und diese Worte wirken nicht wie der Inhalt eines Buches, sondern wie der eines Briefes. Die Worte haben einen Absender und im Augenblick des Lesens fühlt Pierre sich angesprochen. Der Verfasser dieses Buches spricht zu ihm. Pierre blättert die dicht beschriebenen Seiten zurück bis zum Anfang. Es ist nicht klar, ob die erste Seite wirklich der Anfang ist, denn die Worte ziehen ihn mitten hinein in eine andere Welt, die irgendwo und irgendwann anders begann …

Tag 1

Sie ist fort. Es war ja von Anfang an eine Frage der Zeit, bis sie sie schnappen. Aber nun ist es geschehen, und alles Hoffen und Beten war vergebens. Sie haben Mutter auf dem Weg, uns etwas zu essen zu besorgen, entdeckt. Oder hat jemand sie verraten? Wir warten hier in diesem Kellerloch schon so lange auf sie. Ich weiß, dass sie nicht zurückkommen wird.

Vor drei Monaten ist Vater genau in der Stunde abgeführt worden, als Mutter und wir Kinder uns bei Nachbarn befanden, um die falschen Ausweispapiere abzuholen, zu denen sie uns und einigen anderen Juden verhalfen. Mutter wusste wohl, dass es nicht lange dauern würde, bis die Männer wieder vor der Tür stehen, um auch uns zu holen. Wir packten das Nötigste zusammen und verließen in einer Nacht- und Nebelaktion unser schönes, gemütliches Haus.

Ich weiß nicht, wie sie an die Fahrkarten gekommen ist. Am Bahnhof stiegen wir in den Zug nach Deutschland. Warum es ausgerechnet Deutschland sein musste, wollte mir nicht einleuchten, aber ich wagte nicht zu fragen. Dort seien wir mit den falschen Papieren unter der Zivilbevölkerung sicherer als in Polen, wo man die Juden unter den eigenen Landsleuten verriet, um die eigene Position zu sichern, erklärte sie.

Ich versuchte ihr zu glauben - sie ist ja nicht nur meine Mutter, sondern Deutschland ist ihre Heimat. Anna und Leo hatten die strenge Anweisung, so wenig wie möglich zu sprechen und auf Fragen Fremder nur mit Kopfnicken oder Kopfschütteln zu antworten. Auch wir sprechen fließend Deutsch, aber der leichte polnische Akzent der Zwillinge hätte vielleicht den Argwohn der Leute geweckt.

Mitten in der Nacht erreichten wir unser Ziel. Mutter ist eine sehr schöne Frau, und sie hatte die Aufmerksamkeit eines Kontrolleurs auf sich gezogen, der sich sehr bemühte, ihr behilflich zu sein. Es dauerte eine Weile, bis sie ihm glaubhaft machen konnte, dass unser Vater zu Hause auf sie warte. Wir waren erleichtert, als der Fremde endlich wieder in einen Zug stieg, der wenig später aus dem Bahnhof fuhr.

Mutter trug die Zwillinge und ich zwei Taschen. Sie wusste offenbar, wo wir unterkommen konnten, und ich folgte ihr, bis mir fast die Arme abfielen vom Tragen der Taschen, in denen sich auch dieses Buch befand. Ich hatte keine Ahnung, dass wir uns ganz in der Nähe von Berlin befanden. Berlin ist die Stadt, in der alles entschieden wird, sagte Mutter.

Die Freundlichkeit der Frau, die uns in der Nacht in einer Seitenstraße am Stadtrand die Tür öffnete, hielt sich in Grenzen. Sie führte uns durch ein Hoftor an ein baufälliges Nebengebäude, in dem sich eine Bodenluke befand. Ein feuchter Keller, nicht größer als der Vorratsraum in unserem Haus, wurde unser Zufluchtsort. Mutter verbarg ihren traurigen Blick vor uns, aber ich bemerkte ihre Sorge.

Eine Weile brachte die Frau uns Nahrungsreste, Brotkrumen, Brei und ab und zu einen Krug Milch für die Zwillinge, bis ihr Mann misstrauisch wurde. Immerhin herrschte auch in der Familie, in deren Schuppenkeller wir untergekommen waren, kein Wohlstand. Mutter wollte sie nicht in Gefahr bringen und schon gar nicht den Argwohn ihres Mannes wecken. Sie begann heimlich selbst auf Nahrungssuche zu gehen.

Auf ihren nächtlichen Ausflügen hatte sie das Wimmern einer alten Frau in einem ausgebrannten Haus gehört. Sie hätte es nicht übers Herz gebracht, die kranke Frau einfach sterben zu lassen, und so sorgte sie nicht nur für uns Kinder, sondern auch dafür, dass die alte Mia einigermaßen versorgt war. Ich habe meine Mutter seit dem Tag, an dem man Vater abholte, selbst nichts mehr essen sehen, und meine Sorge, sie könne irgendwann zusammenbrechen, wurde größer und größer.

Nun liegt die alte Mia irgendwo ganz in der Nähe auf ihrer Liege und wird, so wie wir, vergebens auf unsere Mutter warten. Das Einzige, was mir von Mama geblieben ist, ist dieses Buch und ihr Stern, den sie nie auf den Mantel genäht hat, um bei der Essenssuche nicht als Jüdin erkannt zu werden. Ich halte ihn fest, deinen Stern, liebe Mutter. Ich halte ihn, und solange ich ihn halte, bist du vielleicht noch am Leben.

Schreib, mein Mädchen, hast du gesagt und mir dieses lederne Buch mit den herrlichen weißen Seiten gegeben. Ja, ich schreibe. Aber es werden nicht die lustigen Verse und Geschichten sein, die ich immer in meine Schulhefte schrieb.

Eine Jüdin also hat die Seiten des Buches gefüllt. Auch Pierres Mutter ist Jüdin, und er spürt gleich eine Verbundenheit zu der Frau, deren Tagebuch seine Mutter in der hintersten Ecke ihres Sekretärs verschlossen hält. Aber was verbindet seine Mutter mit der Verfasserin dieses Buches? Nach den wenigen ersten Zeilen ist jedenfalls klar, in welcher Zeit es geschrieben wurde. Pierre erinnert sich an das Tagebuch der Anne Frank, das im letzten Schuljahr in der Klasse gelesen wurde.

Damals hatten einige Mädchen in der Klasse am Ende des Buches geweint und die Jungen waren peinlich berührt. Eine merkwürdige Stimmung war das. Pierre hatte in jenen Tagen das Gefühl, dass einzig die Tatsache, dass er eine jüdische Mutter hat, seine Klassenkameraden davon abhielt, mit lockeren Sprüchen ihre aufgesetzte Coolness zu demonstrieren.

Das damalige Unterrichtsthema stellte eine der wenigen Situationen dar, in denen die Religionszugehörigkeit seiner Mutter zu einer Besonderheit wurde. Niemand in seiner Familie hat je ein Geheimnis daraus gemacht, dass seine Mutter Jüdin ist, genauso, wie niemand es zum ständigen Thema macht. Für Pierre ist es einfach normal. Aber vor vielen Jahren gab es eine Zeit, in der einige wenige bestimmten, was normal zu sein hatte. Sein Blick kehrt zurück zu den kleinen geschwungenen Buchstaben.

Tag 2

Die ganze Nacht habe ich wach gelegen und gehofft, dass ich ihre leisen Schritte höre. Keine Schritte. Nur Angst und die schreckliche Ahnung, dass sie nicht zurückkommt. So gern wäre ich die Straße hinuntergelaufen, um nach unserer Mutter zu suchen. Aber gelaufen bin ich seit Wochen nicht mehr. Schleichen ist das, was uns bleibt. In manchen Augenblicken haben wir sogar Angst zu atmen.

Ich würde laufen und nach ihr suchen, ohne Angst. Was sie nun erleben muss, wo immer sie ist, wäre auch ich bereit zu erleben, wenn ich dafür in ihrer Nähe sein könnte. Aber nun trage ich die Verantwortung für die Zwillinge. Sie würden sterben ohne mich, und solange ich kann, werde ich dafür sorgen, dass sie leben. Wir machen weiter - schleichen, flüstern und halten weiter den Atem an. Allein in diesem fremden Land, dessen Sprache wir zwar sprechen, das wir aber sonst nur aus Mutters Erzählungen kennen.

Tag 3

Leo hat Fieber. Er fragt ständig nach Mutter, und auch Anna schaut mich fragend an. Ich weiß nicht, wie ich ihnen sagen soll, dass Mutter zunächst nicht und vielleicht nie wiederkommen wird. Sie sind doch erst fünf Jahre alt. Wie soll ich ihnen erklären, was da alles geschieht? Ich weiß es mit meinen sechzehn Jahren ja selbst nicht. Viel wichtiger ist, dass die beiden etwas zu essen bekommen. Gerade Leo muss zu Kräften kommen. Wir trinken das Wasser aus der Regentonne vor dem Schuppen.

Aber wenn wir nicht verhungern wollen, muss ich mich endlich nach draußen wagen. Nur habe ich nicht den leisesten Schimmer, wohin ich gehen kann. Mutter hat nie gesagt, wo man etwas zu essen finden kann. Ich habe Angst.

Tag 4

Mein Herz schlägt immer noch wie wild, und ich weiß nicht, ob es jemals zum normalen Schlag zurückfinden wird. Ich weiß auch nicht mehr, woher ich den Mut genommen habe, im Stall des Bauernhofs am Dorfrand das Mädchen anzusprechen, das die Kühe molk. Jedenfalls haben wir jetzt ein großes Einmachglas mit frischer Milch und einige Kanten trockenes Brot. Welch ein Glück!

Tag 5

Leo ist schwach, aber das Fieber scheint zurückzugehen. Essen mag er nicht. Die Milch ist unsere Rettung. Anna spricht nicht. Seit gestern hat sie kein Wort gesagt. Die Frau, in deren Schuppenkeller wir hausen, habe ich seit Tagen nicht gesehen. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Ich bin auf der Hut.

Tag 6

Noch in der Nacht kam sie zu uns herübergehetzt. Wir sollten schleunigst unsere Sachen packen und verschwinden. Ihr Mann habe Wind bekommen und würde sicher bald das ganze Grundstück durchsuchen lassen. Wir sollten uns beeilen, wenn uns unser Leben lieb sei. Mit einem kurzen Blick auf Leo verließ sie den Schuppen und ich hatte meine liebe Mühe, die Zwillinge auf die Beine zu bekommen. Den größten Teil unserer Sachen mussten wir zurücklassen. Am meisten schmerzt es mich um Mutters Sachen. Es ist, als müsste ich sie aufgeben. Nun hocken wir in einer Scheune auf dem freien Feld. Die Suchtrupps werden nicht lange auf sich warten lassen. Was soll ich nur tun?

Tag 7

Eine Woche ist Mutter nun schon fort, und ich mag mir nicht vorstellen, was mit ihr ist. Noch heute müssen wir uns ein neues Versteck suchen. Ich trage unsere Ausweise mit mir, auch Mutters. Wofür haben wir diese Papiere, wenn wir uns dennoch verstecken müssen? Aber vielleicht müssen wir uns ja gar nicht verstecken. Laut Ausweis heiße ich Ludovika Balinowski und die Zwillinge heißen Mirko und Masha Balinowski. Wir sind polnische Flüchtlinge. Dass wir Juden sind, darf niemand wissen. Ich darf Leo und Anna nur noch bei ihren falschen Namen nennen, damit sie sich daran gewöhnen.

Tag 8

Der Hunger ist unerträglich. Die Zwillinge weinen, und ich weiß nicht mehr, was ich ihnen sagen soll. Ich singe nur noch. Die Lieder meiner Mutter, die uns in der Erinnerung zurückbringen nach Polen in unser Haus, in unseren Garten und in die wunderschönen Wälder unserer Heimat. Solange ich schreiben und singen kann, sind Hunger und Angst kleiner. Aber der Anblick der Zwillinge schnürt mir das Herz zusammen. Mutter, wo bist du?

Tag 9

Es geht nicht mehr. Wir müssen die Scheune verlassen. Ich sehe keinen Ausweg mehr und werde mit den Kleinen zurück nach Polen gehen. Im Morgengrauen werden wir versuchen, zum Bahnhof zu kommen und den nächsten Zug in die Heimat besteigen. Wenn wir einmal drin sind, wird man uns sicher nicht einfach hinauswerfen. Wenn wir uns auch in Polen verstecken müssen, dann ist es doch unser Zuhause. Hier weiß ich nicht mehr ein noch aus.

2

Tag 10

Wir sitzen im Zug, und ich weiß immer noch nicht, wie ich es geschafft habe. Aber genauso wenig weiß ich, wohin genau er fährt. Nach Polen, so viel steht fest. Mirko hat wieder Fieber, und Masha hält unentwegt seine Hand. Es wird einfacher werden. Nur Fahrkarten haben wir keine. Hoffentlich wirft uns der Schaffner nicht aus dem Zug.

Er hat die Fahrkarten sehen wollen. Als wir keine hatten, fiel sein Blick auf Mirko, der im Fieberwahn nach Mutter rief. Der Mann zog mich vom Sitz und forderte mich auf, ihm zu folgen. Ich nahm Mirko auf den Arm und Masha folgte uns durch den ganzen Zug in ein Abteil, das mit Kisten vollgestopft ist. Nun hocken wir hier auf dem Boden, und ich weiß nicht, ob er uns an der nächsten Station hinauswirft oder bis Polen mitfahren lässt.

Tag 11

Ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Durst und Hunger trocknen Kopf und Magen aus. Ich befeuchte Mirkos Lippen mit meinem Speichel. Aber er spürt es nicht, stöhnt nur noch leise.

Tag 12

Ein Mann hat Mirko auf seinen Koffer gelegt, der sich auf einer Karre befand. Wir bekamen Tee und verbrühten unsere Münder vor Gier nach Flüssigkeit. Aber der Schmerz ist auszuhalten dank des wärmenden Tees in unserem Bauch. Der Mann heißt Vaclav und ist Pole. Ich weiß nicht, ob er im Zug gesessen hat oder sich aus einem anderen Grund am Bahnhof befand. Er hat uns mit nach Hause genommen und im Stall einquartiert. Wir sind in der Nähe von Lublin, hat er gesagt.

Tag 15

Ich muss viel arbeiten. Aber das mache ich gern, denn Vaclav gibt uns zu essen und zu trinken. Mirkos Fieber ist schwächer geworden, aber noch nicht ganz weg. Gestern gab es eine Razzia, man suchte nach Juden. Die schwarzen Stiefel der Soldaten in ihren Uniformen machten mir Angst. Sie kontrollierten unsere falschen Papiere und stellten Fragen, die Vaclav für uns beantwortete. Als sie gingen, sah Vaclav ihnen besorgt nach. Die kommen wieder, hat er gesagt. Ich habe Angst.

Tag x

Sie sind wiedergekommen, und ich weiß nicht mehr, welcher Tag heute ist. Wir hocken in einem vollgestopften Zugabteil. Vaclav ist fort. Nur Frauen und Kinder sind hier. Sie schreien und streiten. Die Soldaten kamen in der Nacht und rissen uns aus dem Stroh, schleppten uns zum Bahnhof und wiesen uns in diesen Zug. Ich traute mich zu fragen, wohin der Zug fuhr, und man sagte nur knapp: zur Arbeit. Welche Arbeit und wohin? Es ist voll, laut und schrecklich und ich weiß nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Aber Mirko und Masha sind bei mir. Das ist gut.

Tag x

Zwei Tage, sagt man, dauerte die Fahrt. Ich kann die Zeit nicht mehr fühlen. In Dessau mussten wir umsteigen. Dessau – Deutschland. Wir sind wieder in Deutschland. Ich arbeite in einer großen Fabrik und muss Mirko und Masha den ganzen Tag über allein lassen. Mirkos Fieber ist zurückgekehrt und ich mache mir große Sorgen.

Tag x

Mirko fantasiert. Er will nichts mehr essen und trinken. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten nach schweren Arbeitstagen und schlaflosen Nächten, kann kaum noch meine Arbeit verrichten und habe schon blaue Flecken am ganzen Körper von den Schlägen der Aufpasserinnen.

Tag x

Er ist tot. Mein kleiner Bruder ist tot. Eben habe ich seinen kleinen kalten Körper der Lagerwache übergeben. Die haben ihn mit einer Karre abtransportiert. Masha spricht kein Wort mehr. Sie starrt vor sich hin und schaukelt hin und her, als wolle sie ihren Bruder in den Schlaf wiegen. Ich möchte schreien, aber nicht einmal eine Träne habe ich. Muss zur Arbeit.

Tag x

Lange habe ich nicht schreiben können. Die Kraft, die mir bleibt, gehört Masha und dem Kampf ums Überleben. Wir sind nicht mehr im Arbeitslager. Nachdem man unseren toten Bruder abtransportiert hatte, war irgendein Lagerwächter in unsere Unterkunft gekommen und hat alles durchsucht. Er muss Masha so lange gequält haben, bis sie den Judenstern unserer Mutter herausgegeben hat.

Endlose Verhöre waren die Folge, in denen ich krampfhaft unsere Tarnung aufrecht hielt. Als man mir den Stern meiner Mutter vor die Nase hielt und äußerte, dass Masha alles gesagt habe, fuhr mir der Schreck in die Glieder. Aber ich leugnete weiter, dass es der Stern einer Verwandten war und beharrte auf der Geschichte, die Mutter uns mit den neuen Namen und Daten eingebläut hatte. Unsere einzige Überlebenschance.

Tag x

Nach zahllosen Verlegungen von einem Gefängnis ins andere sind wir in Dresden. Nachdem man uns zwar nicht als Juden enttarnt hat, sind wir doch schwere Verbrecher. Auf dem Papier, das ich unterschreiben musste, stand etwas von Gefährdung der Sicherheit des Dritten Reiches und illegale Einreise mit gefälschten Papieren. Das Urteil lautete: Verurteilt zu lebenslanger, schwerer Zwangsarbeit.

Drei Wunder geben mit Kraft: Masha ist immer noch bei mir, dieses Buch ist es auch, und wir sind immer noch am Leben. Selbst bei mehreren Durchsuchungen haben sie mein Tagebuch nicht gefunden. Masha hatte es zusammen mit dem Bleistift in ihr Hemdchen gesteckt.

Unser nächstes Ziel heißt Auschwitz. Was wird uns dort erwarten?

Tag x

Wieder ein langer Transportzug. Fenster sind übermalt. Kein Licht. Stehen in engem Käfig voller Menschen. Üble Gerüche. Schaurige Geräusche – Schreie, Poltern, Befehle, Motoren von Lastwagen. Hunger und Durst. Gestank. Stundenlang warten wir. Ist Tag oder Nacht?

Tag x

Zwischen sieben schlafenden Frauen eingezwängt endlich Zeit zu schreiben. Wie Vieh trieb man uns aus dem Wagon. Wer zusammenbrach, wurde geschlagen bis er wieder aufstand. Unter hunderten Menschen stolperten wir über holprigen Boden. Hinfallen bedeutete Prügel. Völlig kraftlos kamen wir zum Eingang des Lagers.

Die Dämmerung ließ uns über dem Tor lesen „Arbeit macht frei!“ Ein Teil der Menschen musste dort hinein. Wir wurden weiter getrieben. Masha konnte nicht mehr weiter. Sie sank zusammen und weinte. Ein Wachmann kam, und ich erschreckte, als ich in seine kalten Augen sah. Er nahm sein Bajonett von der Schulter und fragte: „Wer braucht hier eine Pause?“ „Niemand“, sagte ich schnell und nahm Masha auf den Arm. Den rötlichen Schein am Himmel nahm ich nur schwach wahr. Der merkwürdige Geruch in der Luft war stärker. Es roch nach gebratenem Fleisch. Trotz meines unbändigen Hungers wurde mir speiübel.

Die Gleise hatten uns den Weg gewiesen, aber sie endeten bald. Die hohen Wachtürme sahen im Morgengrauen aus wie steinerne Riesen. Wir erreichten ein weiteres Tor. Man hielt uns an und befahl uns, in Richtung der stinkenden Nebelschwaden zu gehen. Meine Beine trugen mich nicht mehr, und ich musste Masha absetzen. Erschreckt fuhr sie zusammen, als plötzlich ein wildes Durcheinander zwischen den langen Baracken ausbrach. „Zählappell“, hörten wir. Es war noch beinahe Nacht. Masha weinte. Ich versuchte sie zu beruhigen, aber sie verstummte erst schlagartig, als eine Frau auf uns zustürzte und eine Peitsche hob. „Was soll der Balg hier?“, schrie sie, und ich riss meine Schwester an mich. Meine Kraft kehrte auf geheimnisvolle Weise zurück, und ich starrte sie an. „Das Glotzen wird dir hier noch vergehen!“, schrie sie und entfernte sich mit wütenden Schritten.

Man trieb uns weiter in einen langen Bau. Kurzhaarige Frauen sprachen von „Sauna“, schrien uns an und drohten permanent mit Prügel. Wir mussten uns ausziehen und unter einen kalten Wasserstrahl stellen. Dann mussten wir in eine ekelerregende, übel riechende Brühe tauchen. Masha blieb wenigstens die schreckliche Rasur unter den Armen und zwischen den Beinen erspart, aber ihr Kopfhaar musste auch sie opfern.

Die „neuen“ Kleider sind scheußlich. Viel zu groß. Masha muss ständig beim Gehen die viel zu langen Hosenbeine festhalten, um nicht zu stolpern. Sie ist völlig verstummt, schaut nur noch aus ihren großen Augen und zuckt bei jedem Geräusch zusammen. Die nächste Tortur war die Nummernvergabe. Jede Gefangene bekam eine Nummer, die man uns in die Haut des Unterarms stach. Dann wurden wir durch knöcheltiefen Matsch in einen Block getrieben, wo eine Frau, die Blockälteste, das Kommando übernahm. Wir befanden uns unter Quarantäne. Den ganzen Tag mussten wir hungrig, durstig und frierend im schlammigen Freien hinter dem Block verbringen. Am Mittag gab es endlich eine Suppe. In Emailleschüsseln schwammen in stinkender Brühe ein paar Kartoffelschalen und Rübenstücke. Ich zwang mich, das Zeug zu schlucken. Masha jedoch verweigerte den kleinsten Schluck, so sehr ich mich auch bemühte.

Am Abend kehrten die Arbeitskommandos zurück. Eine Musikkapelle spielte, während sich die erschöpften Frauen mit letzter Kraft auf den Beinen hielten. Zwei von ihnen schafften es nicht mehr und brachen zusammen. Sie wurden mit wackligen Tragen schnell abtransportiert. Dann folgte der Zählappell. Diesmal gehörten wir dazu und standen zusammen mit den anderen in Fünferreihen. Stunden standen wir. Einige brachen zusammen. Bis eine Frau in grüner Uniform auftauchte. Die noch Stehenden rissen die am Boden Hockenden hoch. Alle versuchten, stramm zu stehen, als die SS-Aufseherin die Reihen entlangging und jeder Frau, egal wie alt oder jung, mit einem Stock ins Gesicht schlug, wenn ihre Haltung nicht korrekt war. Ich hatte Angst um Masha, doch sie schien zu spüren, um was es ging, und zitterte am ganzen Leib, um sich auf ihren Beinchen zu halten.

Jetzt endlich liegen wir in einem der vielen Stockbetten unserer Baracke. Es gab am Abend noch ein Stück Brot. Masha hat es gegessen. Wir liegen zu acht in der Mitte. Unter uns liegen noch sechs Frauen auf dem Boden und über uns noch mal acht. Zuerst wollte uns eine dicke Frau auf den Boden drängen, aber eine andere hat uns einen Platz in der Mitte erstritten. Ich bin froh, denn unten ist es sehr kalt. Alle anderen schlafen. Auch Masha. Jetzt in diesem Moment fehlt mir mein kleiner Bruder. Er muss all das hier nicht mehr erleben. Auch ich bin müde. Aber ich schreibe. Ich muss es tun. Höre ich doch immer wieder Mutters Worte. „Schreib, mein Mädchen ...“

Tag x

Eine Weile war das Schreiben zu gefährlich. Wir hatten eine andere Blockälteste, und die war scharf wie ein Wachhund. Ich musste das Buch in seinem Versteck lassen. Und wenn sie die Stockbetten durchwühlte, wurde das Buch heimlich von einer Frau an die nächste weitergereicht. Die Gefahr, entdeckt zu werden, war dabei sehr groß.

Die vierte Woche in diesem Lager ist zu Ende. Rubina, eine Barackengenossin hat mir einen Kerzenstumpen und Streichhölzer zugesteckt, damit ich schreiben kann. „Schreib alles auf, Mädchen, damit die Welt erfährt, was hier passiert“, flüsterte sie. Viele meiner Leidensgenossinnen scheinen zu wissen, dass ich Tagebuch führe. Keine hat mich bisher verraten. Ich bin müde, aber ich will schreiben, will, dass dieses Buch überlebt. Notfalls auch Masha und mich.

Die Arbeit auf den Feldern ist hart. Wir müssen beinahe noch mitten in der Nacht die Baracken verlassen zum Zählappell. Dann ziehen wir zur Arbeit aus dem Lager. Mit Musikkapelle. Wer seine Holzschuhe im Schlamm verliert, muss mit nackten Füßen weiterlaufen. Es ist bitterkalt und einige Frauen haben Erfrierungen an den Füßen. Wer nicht mehr laufen kann, wird auf einer Art Bahre abtransportiert. Ich frage nicht, wohin. Zusammen mit den anderen aus der Baracke müssen wir mit nichts außer unseren Händen einen Acker von Steinen befreien. Am Morgen ist der nasse Lehm gefroren und steinhart. Meine Fingerkuppen sind blutverkrustet und reißen jeden Tag bei der Arbeit wieder auf. Wenn nur Masha durchhält. Zwei ihrer kleinen Finger sind bereits erfroren. Ich weiß es, denn sie sind schwarz und ihre Hand schmerzt. Der Schmerz meiner Finger ist nicht halb so groß wie der, wenn ich meine kleine Schwester anschaue. Sie hat seit Mirkos Tod kein Wort mehr gesprochen.

Beim abendlichen Zählappell haben wir schon drei Mitbewohnerinnen verloren. Manche fallen vor Erschöpfung hin und rappeln sich wieder auf. Wenn aber die härtesten Peitschenhiebe ihnen nicht mehr auf die Beine helfen, kommen zwei Lagerarbeiter und transportieren sie auf der Bahre ab. Niemand fragt. Aber jeder weiß.

Tag x

Februar. Eiseskälte. Masha hat Fieber. Seit drei Tagen erbricht sie ständig. Ich werde sie heute nicht mit auf die Felder nehmen können. Aber was wird passieren, wenn sie beim Zählappell nicht dabei ist? Ich habe schreckliche Angst.

Tag x

Masha ist fort. Sie haben sie vorgestern abtransportiert. Auf einer Bahre. Ich wollte sie nicht fortlassen, doch diese Frau mit dem breiten Mund und den kleinen Augen schlug mir mit der Peitsche ins Gesicht.

Ich kann nicht schreiben. Ich weiß, dass meine Schwester tot ist. Der Schmerz zerreißt mich.

Tag x

Gestern war Massendesinfektion. Die von Ungeziefer wimmelnden Kleider mussten wir ablegen und unter den Blicken der SS-Leute nackt zu tausenden in die Sauna gehen. Wieder wurden wir geschoren. Auf dem Kopf, unter den Armen und zwischen den Beinen. Frauen verteilten mit Lappen, die an langen Stielen befestigt waren, eine blaue Flüssigkeit auf unseren Körpern. Das Rinnsal, das aus den Duschen lief, benetzte anschließend unsere klebrigen Körper nur mit ein paar Tropfen Wasser. Weder ausreichend Wasser noch Seife oder Handtücher gab es. Nackt mussten wir in die Kälte hinaus, weil noch keine „neuen“ Kleider vorhanden waren.

Dann hieß es „Zählappell“. Immer noch nackt mussten wir uns in Fünferreihen aufstellen. Wir zitterten vor Kälte. Dann kam der Regen. Eisregen. Zwei Stunden später lagen unzählige Frauen auf der Erde, einige erfroren. Die Nacht verbrachten wir ohne Kleider auf blankem Holz. Auch unsere Decken und Stofffetzen waren zur Desinfektion gegeben worden. Am nächsten Morgen beim Zählappell waren wir noch weniger als am Abend, und auch die Stunden des Appells forderten weitere Todesopfer. Am Nachmittag kam eine große Ladung Kleidung, die man uns auf den Barackenboden warf. Wir kämpften verzweifelt um die Kleider von Toten, um nicht selbst zu sterben. Kleine Masha.

Ich fühle nichts mehr. Bin leer. Hohl.

Tag x

Ich lebe nicht mehr. Ich stehe auf, arbeite, schlucke die graue Brühe und die Brotkanten herunter, lasse mich von Läusen und Flöhen auffressen, friere, schlafe. Um mich herum wird gestorben. Das Denken habe ich abgestellt. Leben ist etwas anderes. Das hier ist nicht Leben.

Tag x

Gibt es Gott? Wenn es ihn gäbe, wäre ich bei Mirko und Masha. Mutter, wo bist du?

Tag x

Es ist Frühling. April. Jetzt ist auch Rubina fort. Sie hat meine Hand festgehalten, als die Träger kamen. „Schreib, Mädchen“, hat sie mühsam geflüstert. „Wach wieder auf. Du musst wieder schreiben. Für mich. Für Masha. Für uns alle.“

Ja, ich schreibe. Ich schreibe von dem Gestank, der hier Tag und Nacht die Luft verpestet. Nicht der Blütenduft von Obstbäumen. Der Gestank von brennendem Menschenfleisch. Ich schreibe von den Menschenmassen, die hier täglich ankommen. Ahnungslos. Und irgendwohin verschwinden. Ich schreibe von den lebenden Toten, blicklose ausgemergelte Körper, deren Zeit längst abgelaufen ist. Und ich schreibe von Rapportführer Gustav Langhagen, dessen Gesicht sich mir eingebrannt hat bis in alle Ewigkeit. Als verantwortlicher SS-Führer für die Disziplin im Lager und für die Zählung der Häftlinge hat er alle Macht. Er hat gelächelt, als er mir vom Tod meiner Schwester berichtete. „Sie hat uns lange genug mit ihrer kläglichen Anwesenheit belästigt“, sagte er. „Aber es war interessant zu beobachten, wie lange sich der kleine Wurm gequält hat.“ Ich habe geschrien und bekam dafür ausgiebig seine Peitsche zu spüren.

Tag x

So viele Neuzugänge. Viele davon sterben schon bald. Sie kommen aus Ländern mit wärmerem Klima, werden krank und überleben manchmal keine Woche. Auch, wenn die Kälte langsam weicht, stecken sie sich mit Durchfallerkrankungen oder Typhus an. Oder sie sterben im Schock. Wer nicht schnell genug lernt zu organisieren, hat keine Chance. Wer auf Mitgefühl hofft, sowieso nicht. Organisieren, tauschen, handeln und immer auf der Hut sein, denn jede könnte eine Spionin sein – so sehen die Möglichkeiten zu überleben aus.

Tag x

Die Mundharmonika ist vielleicht das Tor zu einem kleinen Stückchen Glück. Eine der Frauen auf dem Feld fiel neben mir plötzlich um. Für einen Augenblick war ich unbeobachtet und durchwühlte ihre Taschen. Schnell steckte ich die kleine Mundharmonika in mein Oberteil und machte mich wieder an die Arbeit, als auch schon die ersten Befehle in unsere Richtung hallten. Die Frau war tot. Da halfen auch Peitschenschläge und Fußtritte nicht mehr. Ich arbeitete weiter, stellte mich blind und taub. Habe hier auf dem Feld selbst genug Schläge, Fußtritte und Hundebisse bezogen. Schließlich kamen die Männer mit der Bahre.

Tag x

3

Tag x

Der Sommer ist hier so grausam wie der Winter. Seit drei Tagen bin ich zu Gleisbauarbeiten eingeteilt. Wir müssen einen Graben ausheben. Nach tagelanger Hitze und Trockenheit war es eine Qual, in der prallen Sonne mit dem Spaten den steinharten Boden zu durchdringen. Der Fußtritt einer Kapo-Frau gegen mein Schienbein handelte mir eine schmerzhafte Prellung ein, die übel aussieht.

Tag x

Ich kann die Toten nicht mehr zählen. Diese Arbeit ist bei der unerträglichen Hitze noch schwerer als das Schleppen der Steine auf den Feldern. Eine nach der anderen kippt um und, ob tot oder bewusstlos müssen wir sie auf dem Heimmarsch mitschleppen. Wir schleifen sie hinter uns her, sind wir doch selbst alle entkräftet. Kein Hahn kräht nach denen, die nicht mehr sind, denn es gibt tausende, die sie ersetzen.

Die Toten werden zu Haufen gestapelt und mit Karren oder Lastwagen abtransportiert.

Tag x

Ich muss sparsam schreiben. Mein Bleistift ist bald zu Ende. Heute hat sich eine Frau vor unseren Augen in den tödlichen Zaun gestürzt. Wahllos schlug die SS daraufhin auf die zufälligen Zeugen ein, denn es ist jedem Gefangenen verboten, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Diese Freiheit steht uns nicht zu. Als die

Hier bricht das Geschriebene ab. Was war passiert? Pierre blättert hastig die Seite um.

Tag x

Das Buch ist entdeckt! Nur die Geistesgegenwart und der Mut meiner Kojennachbarinnen haben es gerettet. Aber jetzt muss ich aufpassen wie ein Luchs. Wenn es jemand von der SS in die Hände bekommt, bin ich tot, und die ganze Mühe war vergebens. Ich schreibe längst nicht mehr nur für mich allein. Ich schreibe für alle hier im Lager – für jede Einzelne. Wir alle sind verhört und geschlagen worden. Eine hat durch die Schläge sogar ihr linkes Auge verloren, und eine andere hat eine hässliche Platzwunde an der Stirn. Aber keine von den Frauen hat ein Sterbenswörtchen verraten. Als wir zurückkamen, lagen das Buch und ein neuer Bleistift wieder in unserer Koje. Ein kleines Wunder.

Tag x

Wir haben uns waschen dürfen. Nicht wie üblich mit dem Morgengetränk und auch nicht mit Urin, wie es viele der Insassen machen. Wir durften in den Waschraum. Es ist Wasser, das dort aus den Leitungen rinnt, wenn auch wenig und schmutzig. Trotzdem ist mein Körper bedeckt mit eitrigen Wunden, durch die sich die Läuse unter die Haut fressen. Es ist, als verfaulten wir bei lebendigem Leib. Um mich herum die ekelhaftesten Infektionen. Es stinkt zum Himmel.

Tag x

Selektion. Unsere Baracke war gestern an der Reihe. Eine Gruppe von drei SS-Leuten, ein Arzt, Langhagen, der Lager-Offizier und ein weiterer SS-Offizier. Einzeln mussten wir uns vor den Männern ausziehen. Der Arzt befahl mal eine Drehung nach links, mal nach rechts und inspizierte uns in sicherem Abstand. Die Frauen mit auffälligen Flecken am Körper oder solche, deren Nutzlosigkeit im blicklosen Gesicht und an den hängenden Gliedern abzulesen war, wurden aussortiert – ins Gas. Wir waren 388 Mädchen und Frauen. 320 von ihnen wanderten gestern in Richtung Tod.

Noch leben sie, harren jammernd in einem separaten Block ohne Essen und ohne Trinken. Tagelang. Wer nicht an Hunger, Durst oder Wahnsinn stirbt, muss sich schließlich doch in die Gaskammer schleppen. Und wir müssen so tun, als wüssten wir nicht, wie diese „Sonderbehandlung“ endet.

Tag x

Else, die mit uns die Koje teilt, hat seit Tagen Fieber. Die Flecken auf ihrer Haut deuten auf Typhus hin. Ich liege dicht hinter ihr und rieche den üblen Geruch, den die Krankheit mit sich bringt. Die Koje ist durch ihre Durchfälle stark beschmutzt. Es ist beinahe unmöglich, sie einigermaßen sauber zu halten.

Tag x

Gestern ist Else beim Zählappell zusammengebrochen und nicht mehr aufgestanden. Sie haben sie abtransportiert.

Tag x

Eine unserer Blockinsassinnen hat der Blockältesten Essen gestohlen. Wir alle müssen dafür zahlen und bekommen zwei Tage lang nichts zu essen und zu trinken.

Tag x

Endlich kann ich wieder schreiben. Wieder wurde das Buch entdeckt. Und wieder wurde es von den Frauen in der Baracke gerettet. Die Blockälteste scheint zu wissen, dass ich die Schreiberin bin, denn ich bin die Einzige, die bestraft wurde. 25 Peitschenhiebe für mein Schweigen und das Leugnen des Buches. Nachdem ich stundenlang in meinem Blut gelegen hatte, haben mich zwei Frauen in ihre Baracke geschleppt. Sie konnten meine klaffenden Wunden zwar nicht versorgen, aber sie schmuggelten mich tagelang von einer Baracke zur anderen, um mich zu verstecken. Es müssen fast drei Wochen vergangen sein. Ich befinde mich wieder in der alten Baracke, und mein Buch ist bei mir. Aber von den Frauen, mit denen ich meine Koje teilte, ist keine mehr hier.

Tag x

Ich kann es noch nicht glauben. Ich habe einen Posten bei der Lagerleitung. Vor einigen Tagen kam die Blockälteste und fragte: „Wer kann ohne Fehler schreiben?“ Ich weiß noch immer nicht, woher ich den Mut nahm, aufzuzeigen. Ich tat es und sollte mich im Büro der Lagerleitung melden. Seit drei Tagen muss ich keine Steine oder schwere Eisenteile mehr schleppen. Ich schreibe Briefe. Mein Glück ist unfassbar.

Tag x

Nein. Ich wünschte, ich wäre tot. Die neue kleine Freiheit, die mein Posten mir beschert, muss ich schwer bezahlen. Gestern kam ich beim Gang durchs Lager wieder an einer Schlange Menschen vorbei. Männer auf dem Weg zur Gaskammer. Ich wollte nicht hinsehen und tat es doch. Da entdeckte ich ihn. Vater. Er war kaum zu erkennen. Ein wandelndes Gerippe ohne Blick, ohne Leben. Mein Herz blieb stehen. Mein Mund wollte schreien. Ich stand nur dort und starrte. Wollte ihm sagen, dass ich ihn liebe, dass ich ihn vermisse.

Aber er war schon tot, bevor er starb. Mein Vater war ein Leerer. Ein Blickloser, der an den Grausamkeiten und an der Unmenschlichkeit gestorben war, bevor sein Herz zu schlagen aufhörte. Ich starrte. Beobachtete, wie er in die Gaskammer ging. Musste mit ansehen, wie meine Familie ausgelöscht wurde. Und wäre am liebsten gleich mitgegangen.

Tag x

Nur der Wille zu schreiben, nur der Wunsch, dass alles, was hier geschieht, eines Tages zu lesen ist, hält mich am Leben. Die Welt soll es wissen. Alle sollen es wissen. Und doch werden sie nichts wissen. Denn selbst, wenn sie mein Buch lesen, werden sie nicht wissen, wie sich anfühlt, was sie lesen. Es wird ihre Vorstellungskraft überschreiten. Ich schreibe, weil ich muss.

Tag x

Seit Tagen ist mir elend, und ich habe Angst, mich mit Typhus angesteckt zu haben. Meine Beine gehorchen mir nicht mehr, und ich habe Fieber. Aber sie dürfen es nicht merken. Mir droht die Selektion.

Tag X

Kann nicht mehr schreiben. Keine Kraft m

Die Schrift beim letzten Eintrag ist unleserlich. Der Stift scheint mitten im Wort weggerutscht zu sein und hat einen unvollendeten Satz zurückgelassen. Vor Pierres Augen bewegen sich die Bilder. Sterbende Frauen und kranke Mädchen, die nicht älter sind als er selbst. Was Hunger war, hatte er einmal gespürt, als er mit acht Jahren von zu Hause weggelaufen war, um seinen ungerechten Eltern eine Lektion zu erteilen. Er hatte die Orientierung verloren und war nach zwei Tagen von einem Mann aufgegriffen worden, der ihn zur Polizei brachte. Die Lektion hätte größer nicht sein können – vor allem für ihn selbst. Aber das damals waren zwei Tage gewesen. Hier litten Menschen monatelang, sogar jahrelang einen Kampf um Leben und Tod. Seine Blicke kehren zurück zum Text.

Tag x

Es ist kalt. Der Winter hält Einzug. Und das Wunder besteht: Ich lebe noch. Es müssen drei Monate gewesen sein, die ich auf der Krankenstation zugebracht habe. Eher tot als lebend. Viele habe ich während dieser Wochen sterben sehen. Nicht an alles kann ich mich erinnern. Die ersten Tage war ich nicht bei Bewusstsein und weiß immer noch nicht, wer dafür gesorgt hat, dass ich nicht zu den Brennöfen abtransportiert wurde. Es muss jemanden gegeben haben, der mich beschützt hat – das ist sicher. Wäre sonst mein Buch noch bei mir?

Die handgeschriebenen Notizen nehmen Pierre mehr und mehr gefangen. Einen Tag, eine Nacht und einen weiteren halben Tag liest er darin. Immer noch kennt er den Namen der Verfasserin nicht, weiß aber, dass Leo und Anna ihre jüngeren Geschwister waren. Es ist unvorstellbar, was die drei Kinder durchgemacht hatten. Die Vorstellung, als Sechzehnjähriger allein auf sich gestellt, zwei kleinere Geschwister ernähren, verstecken und beschützen zu müssen, ist nahezu unmöglich.

„Das würde ich schon in heutiger Zeit nicht schaffen“, denkt er. Damals aber herrschten gerade für Juden äußerst erschwerte Bedingungen – für Pierre einfach undenkbar. Diese Sechzehnjährige hatte Unmögliches geleistet. Der Verdacht, dass es sich bei diesem Mädchen um seine Großmutter handeln könnte, erhärtet sich zunehmend. Diese Frage kann ihm jedoch nur seine Mutter mit Sicherheit beantworten. Wie schön wäre es, wenn er frei fragen könnte: Maman, wer ist die Person, die das Buch geschrieben hat, das ich in deinem Sekretär gefunden habe? Ist es meine Großmutter? Wie ist das Buch zu dir gelangt? Kennt Felicitas es auch?

Aber das kommt natürlich nach seinem Vertrauensbruch, den er mit der Durchsuchung ihres Sekretärs begangen hat, überhaupt nicht in Frage. Und je unwahrscheinlicher es wird, jemals eine Antwort auf all die Fragen zu erhalten, desto stärker brennt die Ungewissheit in seinem Inneren. Pierre bemerkt, dass er nur wenige Geschichten aus der Kindheit seiner Mutter kennt. Ein stilles Tabu liegt über ihrer Vergangenheit und merkwürdigerweise auch über der seines Vaters.

Irgendwo in Westfrankreich gibt es einen Großvater, den Vater seines Vaters. An diesen kann sich Pierre jedoch nicht erinnern. Ein einziges Mal soll er ihn gesehen haben, im Alter von zwei Jahren. Danach ist der Kontakt „eingefroren“. So nennen Maman und Papa diesen fragwürdigen Zustand eines fehlenden Kontaktes, der wohl auch ihre eigene Verschwiegenheit einschließt.

„Irgendwo muss es doch Fotoalben geben.“ Pierre geht mit dem Tagebuch in der Hand hinunter in die Bibliothek, in der Hoffnung, dort zwischen all den vielen Büchern und Fotoalben wenigstens eines mit Fotografien aus vergangenen Tagen zu finden - aus Tagen, als er noch nicht auf der Welt war.

Es ist Sonntag, und gerade in der Sonntagsstille scheint die Uhr in der Bibliothek besonders laut zu ticken. Beim Klang der Türglocke schreckt Pierre hoch. Schnell steckt er das Tagebuch zwischen zwei Architekturbände und geht hinüber zur Haustür. Felicitas lacht, als sie sein überraschtes Gesicht sieht.

„He, Pierre, das schlechte Gewissen steht dir ja geradezu ins Gesicht geschrieben. Na, was hast du verbrochen?“

Natürlich nur ein Scherz - aber Pierre wird knallrot. Er begrüßt sie hastig und küsst sie links, rechts und wieder links.

„Salut Lieblingstante. Du kommst bestimmt, um mir mein Lieblingsessen zu kochen.“

„Stimmt. Du sollst ja nicht verhungern, während deine Eltern sich ein paar schöne Tage in Paris machen. Aber im Vertrauen: Ich glaube nicht, dass dein Vater es schafft, dort seinen Beruf völlig zu vergessen. Statt den Louvre zu besuchen, wird er deine Mutter auf den Eiffelturm schleppen, und sicher nicht, um die schöne Aussicht zu genießen“, mutmaßt Felicitas augenzwinkernd.

„Ja“, bestätigt Pierre grinsend, „er wird einen Block aus der Tasche zaubern und Konstruktionsskizzen anfertigen, Maman ein paar total unverständliche Formeln erklären und die geniale Bauweise des Stahlriesen beschwören. Der ist doch aus Stahl, oder?“

„Ja, ist er. Und zehntausend Tonnen schwer. Nach über hundert Jahren trägt er noch all die Menschenmassen, die täglich hinaufsteigen. So, jetzt hilf mir mal, den Korb in die Küche zu bringen.“

Pierre schnappt den Korb, in dem einige Köstlichkeiten auf ihn zu warten scheinen. Felicitas hängt ihren Mantel auf und kommt zu ihm in die Küche. Ihr Gesicht verändert sich schlagartig.

„Pierre Lagrange! Ist hier eine Bombe explodiert?“

Viel Platz zum Kochen ist in der Tat nicht mehr. Ein Topf, in dem sich noch ein Rest Spaghetti befindet, leistet zwei mit Tomatenketchup verkrusteten Tellern Gesellschaft. Die Schalen der Salatgurke, die offenbar geschmeckt haben muss, liegen wie Dörrobst auf der Arbeitsplatte, und diverses benutztes Besteck ist in der Küche verteilt wie Konfetti. Die offene Cornflakes-Packung steht neben der umgefallenen Milchtüte, unter der sich ein Milchsee ausgebreitet hat.

Pierre sieht sich nach Felicitas’ Ausdruck des Entsetzens zerknirscht in der Küche um und kratzt sich am Kopf. Es ist wirklich erstaunlich, wie nach den wenigen Handgriffen, mit denen er die Mahlzeiten der letzten beiden Tage zubereitet hat, dieses Chaos entstehen konnte.

„Ja, ich weiß auch nicht …“, versucht er diese Unerklärlichkeit zu erklären.

„Ich weiß aber, wie so was entsteht“, versichert Felicitas. „Indem man nichts von dem, was man benutzt, wieder an seinen Platz räumt. Eigentlich ganz logisch, nicht?“

Glücklicherweise lächelt sie schon wieder, und Pierre nutzt die Chance.

„Du, ich geh mal duschen, ja?“

„Gute Idee“, findet Felicitas und verzieht das Gesicht, als wittere sie einen unangenehmen Geruch.

Als sie Pierres Schritte auf der Treppe hört, streckt sie ihren Arm aus, um das ganze Zeug, das sich auf dem Küchentisch befindet, auf eine Seite zu schieben. Dann nimmt sie ein frisches Reinigungstuch, säubert die andere Seite und beginnt mit ihren Vorbereitungen.

Kaum hat Pierre die Küche verlassen, kommen die Bilder aus dem Buch zurück. Nur durch Worte hervorgerufen, haben sie eine solche Lebendigkeit, dass er sich ihnen nicht entziehen kann. Unter der Dusche stellt er sich vor, wie der Regen den Boden des Lagers aufweichte und die Feuchtigkeit durch die Böden der Baracken drang. Kein Wunder, dass viele Insassen krank wurden. Die Vorstellung, von Flöhen und Läusen übersät zu sein und völlig verdreckt wochenlang in denselben Klamotten stecken zu müssen, jagt ihm einen Schauer über den Rücken. Mit einem Mal wird ihm der Luxus bewusst, sich täglich mit warmem, sauberem Wassers und duftendem Shampoo pflegen zu können.

Erfrischt, in sauberen Jeans und Sweatshirt geht Pierre die Treppe hinunter. Der Duft von Gebratenem steigt ihm in die Nase, und sein Magen rührt sich bereits. Als er in die Küche kommt, schaut er sich erstaunt um. Das Chaos ist nahezu unverändert. Felicitas lässt die Kartoffel in ihrer Hand auf der Reibe ruhen und sieht in schmunzelnd an.

„Du hast genau zwei Möglichkeiten: entweder Wurzeln schlagen und verhungern oder aufräumen und essen.“

Zähneknirschend und mit knurrendem Magen entscheidet sich Pierre für die zweite Variante und beginnt damit, das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine zu räumen. Als seine Tante die ersten Kartoffelteigportionen in der Pfanne mit heißem Öl zu flachen Scheiben backt, weiß er, dass es Latkes geben wird, Reibekuchen mit Sauerrahm gefüllt, und dazu ein kräftiges Gulasch.

Eine Stunde später sitzen Felicitas und Pierre am Küchentisch und lassen sich den Sonntagsschmaus schmecken.

„Wie hast du denn deine ersten freien Tage verbracht?“, will sie wissen und schüttelt ablehnend den Kopf, als Pierre ihr den Sauerrahm reicht – der ist nach jüdischer Tradition als Milchspeise zusammen mit Fleisch fehl am Platz. Sie rechnet damit, dass Pierre ihr das aktuelle Kinoprogramm aufzählt oder von einem neuen Computerspiel berichtet. Stattdessen schweigt er, und seine Gesichtsfarbe wechselt in intensives Sonnenbrandrot. Felicitas hat das unbestimmte Gefühl, dass er irgendetwas vor ihr verbirgt.

„Sorry, ich wollte nicht aufdringlich sein“, versichert sie schnell und versucht, über etwas anderes zu sprechen. Pierre hört nur ihre Stimme, nicht aber das, was sie sagt.

„Vielleicht weiß Felicitas ja etwas über das Buch in Mamans Sekretär. Und wenn die Autorin meine Großmutter war, dann kann Felicitas ebenso wie Maman alle Fragen beantworten“, denkt er und beginnt: „Du Felicitas …“

Sie verstummt, als sie bemerkt, dass Pierre gar nicht zuhört, und sieht ihn an.

„Ja.“

Einen Augenblick hört man nur das Rauschen der Spülmaschine.

„Dir brennt doch etwas auf der Seele. Rück schon raus damit“, ermutigt sie ihn lächelnd.

Pierre macht einen Rückzieher. Er kann unmöglich mit Felicitas über das Buch sprechen, bevor er Maman seinen Fund gebeichtet hat. Was, wenn seine Tante gar keine Ahnung von diesem Buch hat? Natürlich würde Felicitas ihre Schwester darauf ansprechen. Es musste ja einen Grund geben, warum das Buch so versteckt war. Nein, zuerst muss er mit seiner Mutter über alles reden. Daran scheint kein Weg mehr vorbei zu führen. Pierre wird übel bei dem Gedanken, dass er seine Mutter enttäuschen muss. Er denkt über die Möglichkeit nach, dieses ominöse Buch einfach wieder in sein Versteck zurückzulegen, den Schlüssel dort zu deponieren, wo er ihn gefunden hat und alles zu vergessen.

„Vergessen“, murmelt er leise. Ein Vergessen ist natürlich völlig unmöglich.

„Pierre? Was ist los mit dir? Was willst du vergessen?“ Er schreckt zusammen und starrt Felicitas an.

„Nichts. Ach, ich hab nur laut gedacht. Bitte entschuldige, dass ich nicht zugehört habe. Aber ich muss noch so viel für das Schulfest vorbereiten, dass ich mit meinen Gedanken ständig woanders bin.“

Felicitas legt ihre Hand auf seine.

„Ich packe eine Portion für morgen in den Kühlschrank, und dann mache ich mich auf den Weg.“

Pierre atmet auf – sie scheint die Entschuldigung geschluckt zu haben. Er ist einigermaßen erleichtert.

„Danke Lieblingstante“, sagt er zum Abschied und drückt Felicitas die üblichen drei Küsse auf die Wangen.

„Sehr gern, Lieblingsneffe. Und wenn du ein Problem hast, dann hab keine Angst, mir davon zu erzählen.“ Als sie das sagt, sieht sie kurz forschend in seine Augen. Dann greift sie zu ihrem Korb, den Pierre ihr hinhält und geht zu ihrem Auto. Pierre schaut ihr nach. Wieder einmal bemerkt er die große Ähnlichkeit mit seiner Mutter.

4

Auf dem Weg in die Bibliothek überlegt er es sich kurzfristig anders und geht zurück in die Küche.

„Besser, wenn ich den Kram sofort wegräume.“

In zwei Tagen, wenn Felicitas wiederkommt, soll es auf keinen Fall wieder so aussehen wie zuletzt. Schnell spült er das soeben benutzte Geschirr und Besteck mit der Hand ab und räumt es an seinen Platz. Noch ein paar kleine Handgriffe, und dann endlich geht er hinüber in die Bibliothek. Die beiden Architekturbände flankieren das abgegriffene Lederbuch wie zwei Wachposten. Pierre greift nach dem Zeugnis einer Zeit, die noch nicht so lange vergangen ist, dass es keine Menschen mehr gäbe, die davon erzählen könnten. Kaum zu glauben, dass das, was dort geschrieben steht, noch so greifbar und gleichzeitig doch so weit von ihm entfernt ist. Langsam schlägt er das Buch auf und blättert an die Stelle, an der er es hat zuschlagen müssen. Mit jedem Wort taucht er weiter ein in die Welt des Mädchens, das seine Geschwister verloren und um sein eigenes Überleben gekämpft hatte.

Tag x

Noch immer habe ich kaum Kraft. Bin dürr wie ein Knochengestell und übersät mit Eiterkrusten. Aber ich muss das Bett verlassen, wenn mir mein Leben lieb ist. Meine Schreibstelle bin ich los. Ich arbeite als Putzfrau. Erfreulich daran ist einzig, dass ich nicht hinaus muss in die Eiseskälte. Aber auch alles andere kann mich nicht mehr erschüttern – Gestank, Widerlichkeit, Elend, Leiden, Sterben und Tod begleiten mich hier wie in den Blocks oder bei jeder Arbeit. Oft genug ist der Tod die reine Barmherzigkeit.

Tag x

Inzwischen weiß ich, dass Amra das Buch aufbewahrt hat, solange ich es nicht bewachen konnte. Sie war eine der Pflegerinnen auf der Typhusstation und hat sich sehr um mich gekümmert – oft hat sie damit den Ärger der Stationsleitung auf sich gezogen. Jetzt ist sie selbst erkrankt, und ich möchte sie gern besuchen. Aber ich weiß nicht, wo sie liegt.

Tag x

Als ich gestern das Erbrochene einer Kranken aufwischte, gingen wieder zwei Häftlingsärzte mit Listen an den Kojen entlang. Selektion. Wenn sie Nummern durchstreichen, ist der Tod der Kranken beschlossene Sache – sie kommen in die Gaskammer.

Ich entdeckte sie, als sie stöhnte und einer der Ärzte ihre Nummer durchstrich: Amra. Sie hatte mich gerettet. Als ich versuchte, den Arzt zu überzeugen, dass sie es schaffen kann, fragte er nur, ob ich statt ihrer gehen will. Selbst, wenn ich wollte, könnte ich sie nicht retten. Sie würden uns beide vergasen. So wertvoll, dass ich mein Leben gegen das eines anderen eintauschen kann, bin ich nicht. Nichts bin ich - das ist, was man mich wissen lässt.

Tag x