Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

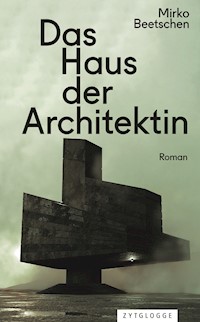

Auf einer Insel im Neuenburgersee liegt das seit Jahrzehnten verlassene und völlig abgeschirmte Anwesen «Les Espoirs», um das sich zahllose Legenden ranken. Hier lebte die weitgehend in Vergessenheit geratene Architektin Marie-Yolande Rabaut, die sich jegliche Berichterstattung über ihr Haus verbat.Als ein Architekturjournalist den Auftrag erhält, diese modernistische Extravaganz als erster Reporter überhaupt zu besichtigen und exklusiv darüber zu berichten, kann er sein Glück kaum fassen. In Begleitung seiner zwei Hunde lässt er sich von einem Fischerboot auf der Insel absetzen, um die Liegenschaft in Ruhe zu erkunden. Doch seine anfängliche Begeisterung für die architektonischen Kuriositäten schlägt schon bald in Ratlosigkeit um. Wofür sind all diese Räume und labyrinthischen Korridore? Und warum verhalten sich seine Hunde so auffällig? Je länger er auf der Insel weilt, desto unwohler wird ihm. Als er sich verletzt und feststellen muss, dass alle Verbindungen zum Festland gekappt sind, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Nacht allein mit seinen Hunden im Haus zu verbringen. Allein?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Titel

Aus dem Architekturalmanach der Schweiz, 1994

Vorbemerkung

1

2

Leserbrief in der Neuenburger Tageszeitung «Neuchâtel Soir», 1987

3

4

Artikel in der Schweizer Tageszeitung «Die Sicht», 1972

5

6

7

8

9

Artikel in der Schweizer Zeitschrift «Glücksblatt», 1973

10

11

12

13

14

15

16

Aus der Pressemeldung der Agentur BOND, Zürich, März 2018

17

Nachtrag

Kurzmeldung in der Schweizer Tageszeitung «Die Capitale», 15. März 2018

Über den Autor

Über das Buch

Mirko Beetschen

Das Haus der Architektin

Autor und Verlag danken für die Unterstützung:

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur miteinem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

© 2023 Mirko BeetschenZytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Thomas Gierl Coverbild: © Edin Tiganj, editdesign.de: BrutalistarchUmschlaggestaltung: Hug & Eberlein, Leipzig

Mirko Beetschen

Das Haus der Architektin

Roman

«[...] and whatever walked there, walked alone.»

Shirley Jackson, «The Haunting of Hill House»

Aus dem Architekturalmanach der Schweiz, 1994:

Eine eigentliche Kuriosität der Schweizer Moderne stellt das Wohnhaus der Architektin → Marie-Yolande Rabaut von 1952 dar. Nicht nur seine Situation auf einer heute im Naturschutzgebiet Fanel liegenden Insel im Neuenburgersee ist außergewöhnlich, das Gebäude, das Rabaut bis zu ihrem Tod 1972 selbst bewohnte, ist so wenig dokumentiert wie kein anderer Schweizer Bau seiner Prägnanz. Die wenigen existierenden Aufnahmen zeigen ein stilistisch nicht eindeutig einzuordnendes Gebäude, das seine Wurzeln in der → klassischen Moderne findet, dessen Formensprache aber überhöht und auf experimentelle Weise neu kombiniert. Mehrere Erweiterungen aus der Zeit der → Spätmoderne. Seit 1972 leerstehend. Die Insel bleibt trotz Bestrebungen des Kantons, das Land zurückzukaufen, weiterhin in Privatbesitz und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Vorbemerkung

Wie beschreibt man etwas, das eigentlich nicht sein kann? Wo setzt man ein? Und wie verschafft man sich als Autor Glaubhaftigkeit?

Die Idee, das Ganze in einen schriftlichen Report zu fassen, hatte meine Psychologin, und obschon ich mich zuerst dagegen sträubte, wurde mir bald klar, dass dies der richtige Weg ist. Es tat gut, die Ereignisse, die nun schon fast ein Jahr zurückliegen, mit Distanz zu betrachten, zu reflektieren und zu protokollieren.

Ich hatte es auf andere Weise versucht. Doch darüber zu sprechen, war schwierig – nicht nur für mich, sondern auch für meine jeweiligen Zuhörer. Die Erinnerung in übermäßigem Alkoholkonsum, amourösen Abenteuern oder exzessivem Sport zu ersticken, hat nicht geklappt, und von der langen Reise durch Südamerika musste ich eines Tages ja auch wieder zurückkehren.

Dieser Bericht ist jedoch nicht nur therapeutisch und soll mir helfen, die Geschehnisse einzuordnen, ich sehe in ihm unterdessen auch einen höheren Zweck: Er wird zu meiner Warnschrift, zu der Reportage, die ich nie schreiben durfte.

Wenn Sie ihn lesen, bitte ich Sie, dies mit einem offenen Geist zu tun und all die Dinge, die Sie zweifellos über mich und meine Erlebnisse gehört haben, für einen Augenblick zur Seite zu schieben. Dann entscheiden Sie, ob Sie mir glauben wollen oder nicht. Doch wenn Sie auch nur einen Funken Zweifel an den offiziellen Deutungen der Ereignisse hegen, verbreiten Sie meine Geschichte und warnen Sie so viele Menschen wie möglich. Ich bitte Sie.

1

Der Auftrag, der mein Leben verändern sollte, kam an einem ganz gewöhnlichen Montagmorgen im März.

Ich bin noch immer nicht sicher, ob dies der richtige Anfang für meinen Bericht ist. Vielleicht sollte ich weiter ausholen, von meiner frühen Faszination für Architektur erzählen, die am Ende für die fatalen Ereignisse verantwortlich war, von meinem Ehrgeiz – küchenpsychologisch durch meinen Status als jüngstes von drei Geschwistern erklärt –, meiner Eitelkeit, genährt durch die vielfachen Auszeichnungen, die meine Reportagen erhalten haben, oder meine Überheblichkeit. All das waren Ingredienzien in dem toxischen Gemisch, das an jenem Morgen entstand, als unser Chef uns an der Redaktionssitzung eröffnete, dass wir die Exklusivrechte einer Story über Les Espoirs erhalten hatten.

Rückblickend ist es einfach, die Alternativen zu sehen, die mir damals offen gestanden hätten. Die einzigen Termine, die uns der Besitzer für den Besuch vor Ort anbot, hatte ich eigentlich bereits verplant. Wie leicht wäre es da gefallen, meinem Kollegen von der Kultur, der diesen Sommer pensioniert würde, den Vortritt zu lassen. Auch die junge Kollegin wäre prädestiniert gewesen, sich des Themas anzunehmen; eine Kennerin der Sache, das wusste ich, für deren Arbeit und frisch eingeschlagene Karriere dies eine spannende Geschichte gewesen wäre. Eine Diskussion zumindest wäre anständig gewesen.

Doch lassen wir das müßige Spekulieren, denn ich, ich musste den Namen der Architektin, diesen großen, dunklen, geheimnisvollen Namen, wie ein neunmalkluger Schüler in die Runde geben, Marie-Yolande Rabaut – ein Name, der einen eindrücklichen Echoraum in Kultur- und Architekturkreisen besaß, der allgemeinen Bevölkerung jedoch kaum bekannt war –, und damit unmissverständlich meinen Anspruch auf die Story geltend machen.

Ich könnte meine Geschichte natürlich auch im Jetzt beginnen, meinen fragilen seelischen Zustand beschreiben, mein Zurückschrecken vor Schatten und Bewegungen im Augenwinkel, plötzlichen Geräuschen, fernen Schritten und – mein Gott, wie lächerlich sich das anhört – dem Plätschern oder Tröpfeln von Wasser ... Oder wie mich eiskalte Angst ergreift, wenn ich meine, Feuchtigkeit oder Moder zu riechen.

Oder sollte ich Ihnen von Marie-Yolande Rabaut berichten? Von ihrem Leben, Wirken und Sterben, das mich einst so faszinierte und heute, da es unwiederbringlich mit meinem eigenen verwoben ist, nur noch abstößt?

Man könnte die Ursachen und Folgen endlos nach vorne und hinten ausdehnen, doch am Ende war es meine Entscheidung, den Auftrag an mich zu reißen, der die folgenden Ereignisse ins Rollen brachte.

«Richtig», sagte mein Chef und forderte mich mit einem Blick auf, weiter auszuführen.

«Les Espoirs war ihr Wohnhaus im Neuenburger See», erklärte ich den anwesenden Redakteurinnen und Redakteuren der anderen Ressorts, «über das sie nie jemanden offiziell berichten ließ.»

«Man darf annehmen, dass es sich bei der Dame um eine Architektin handelt ...?» Dies kam von meiner Kollegin aus der Wirtschaft, die mir gerne zu spüren gab, wie überflüssig sie meine Berichterstattung zu Städtebau, Siedlungsplanung, Architektur und Design fand, und deren Fachbereich ich mit derselben Verachtung strafte.

«Eine der wichtigsten Architektinnen, die die Schweiz hatte», erwiderte ich, die Augenbrauen hochgezogen. «Leider stark unterschätzt und in Laienkreisen heute weitgehend unbekannt.»

Die Ressortleiterin Wirtschaft verschränkte die Arme und schwieg demonstrativ.

«Eine hochspannende, tatsächlich aber viel zu wenig beachtete Figur», besänftigte die junge Kollegin, die zwischen den Bereichen Literatur, Film und Architektur pendelte und uns alten Hasen immer wieder charmant zeigte, wie gestrig unser Ressortdenken war. «Sie hat nur eine Handvoll Projekte realisieren können und fühlte sich zu ihrer Zeit als Frau nicht ernst genommen.»

Sie sah mich fragend an, und ich nickte.

«Sie stammte aus La-Chaux-de-Fonds und studierte in den Zwanzigerjahren an der ETH in Zürich. Ihr einziges bekanntes Werk ist eine Schulanlage, die sie in Neuenburg bauen konnte, 1936 oder so.»

«Und das Wohnhaus für ihre Eltern», warf ich ein. «Das schlug damals zwar keine Wellen, wurde aber vor einigen Jahren wiederentdeckt», ich deutete Anführungszeichen in die Luft, «als es abgerissen werden sollte.»

«Man konnte es aber retten, nicht?», versicherte sich der Kulturkollege.

«Ja, eine Stiftung hat es dank eines Landabtauschs übernehmen können», erläuterte ich. «Leider fehlen bis heute die Gelder für die Renovierung. Was eine Schande ist, wenn man bedenkt ...»

Ein Räuspern aus der Wirtschaftsecke.

Ich hob beschwichtigend die Hand. «Jedenfalls hat sich Rabaut in den Fünfzigerjahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sich eine der Moorinseln im Neuenburgersee gekauft und begonnen, darauf ihr Eigenheim zu bauen – Les Espoirs, wie sie selbst es nannte.»

«Ein Skandal!» Der Technikredakteur war ein ruhiger Altachtundsechziger mit wildem Schnauzbart, den ich für sein fundiertes wissenschaftliches Wissen und die informativ-pointierte Art, es zu vermitteln, seit je bewunderte. «Dass es damals möglich war, in einem derart gut erhaltenen Ökosystem Baugrund auszuscheiden.»

«Es gab jedenfalls unglaublich zu reden», pflichtete ich ihm bei. «Rabaut hat später darüber gespottet, dass sie als bauende Künstlerin – so bezeichnete sie sich selbst – nie so viel Aufmerksamkeit erregte wie mit dem Kauf dieser kleinen, ungenutzten Insel, die sie einzig ein paar Wasservögeln streitig machte.»

«Seltenen Wasservögeln», präzisierte der Technikredakteur mit erhobenem Zeigefinger.

«Wie auch immer», beendete der Chefredakteur den spontanen Informationsaustausch, «wir haben jedenfalls die einmalige Gelegenheit, eine exklusive Reportage über dieses Objekt zu veröffentlichen.» Er blätterte in dem üblichen Stapel aus Konkurrenzblättern, allgemeiner Redaktionspost und ausgedruckter E-Mail-Korrespondenz und zog eins der weißen Papiermäppchen heraus, in denen er die Unterlagen für gesetzte Themen jeweils bündelte. «Hier, die Erben schreiben uns direkt an. Sollten wir ausschlagen, geht das Angebot an die FAZ weiter.» Er streckte das Schreiben auffordernd hoch. «Sie bieten uns allerdings nur knapp zwei Wochen Zeit an, denn danach wird die Öffentlichkeit darüber informiert, was aus dem Gebäude werden soll. Es wird um umgehende Antwort gebeten.» Er sah zu mir. «Darf ich dir das Thema übertragen?»

«Mit dem größten Vergnügen», erwiderte ich, nahm ihm die Papiere ab und den Auftrag offiziell an.

Wahrscheinlich ist es an der Zeit, ein paar Worte über mich selbst zu verlieren – ich meine, ein paar persönlichere Worte. Bis hierher habe ich mich nicht eben als sympathischen Zeitgenossen dargestellt. Das liegt einerseits daran, dass ich mich rückblickend – zumindest in der eingangs beschriebenen Situation – auch nicht als solchen betrachte, andererseits schreibe ich aus einer, wie soll ich sagen, eher düsteren Stimmung heraus und sehe mein früheres Ich durch die Brille meiner zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen.

Es ist schwer genug, mich in meine damalige Situation zurückzuversetzen, der Leichtigkeit nachzuspüren, mit der ich meine Tage verlebte. Ich bin sicher, dass Sie mir den zuweilen sarkastischen Tonfall nachsehen werden, wenn Sie meinen Bericht erst einmal zu Ende gelesen haben.

In unserer Kultur definiert man sich ja hauptsächlich über den Beruf, also lassen Sie mich davon erzählen. Ich hatte bis in meine Zwanziger keine Ahnung, was ich im Leben arbeiten sollte, wozu ich berufen wäre – denn nichts rief nach mir. Die Vorstellung, mich festlegen zu müssen, war für mich als Kind eine ebenso vage wie unheimliche Idee, die ich weit in die Zukunft schob, doch mit der ich mich trotzdem immer wieder konfrontiert sah; etwa wenn Tanten meinten, aus dem Jungen werde bestimmt einmal ein Musiker, Lehrer, Polizist – je nachdem, womit ich sie gerade beeindruckt hatte – oder Freunde meiner Eltern mich fragten, was ich denn einmal werden wolle. Die Bilder, die vor meinem inneren Auge auftauchten, erschreckten mich, ich sah mich als kleinen Jungen in Groß, gefangen in einer fremden Form, einer fremden Welt, festgezurrt in einem Leben, das mir nicht entsprach.

Dieses Werden wurde mir immer suspekter, je weiter ich in meine Jugendjahre rutschte, zumal meine Mitschüler und Freunde mit Begeisterung und Überzeugung deklarierten, was sie eines Tages werden würden.

Und als ich auch nach erfolgter Maturitätsprüfung noch immer nicht wusste, welchen Ausbildungspfad ich einschlagen sollte – die Matur war mir seit Kindheitstagen wie ein ferner Leuchtturm erschienen, der mich ins Erwachsenensein hineinlotste, eine Reifeprüfung, die mich vom Kind zum Mann machen, mit der Weisheit und Rationalität des gereiften Menschen rüsten und mir meinen weiteren Weg wie einen gelb gepflasterten Pfad in mein Leben legen würde – stand ich völlig ratlos da, den erloschenen Leuchtturm im Rücken, die Zukunft: ein Wald voller Schatten. Ich war perplex ob der Erkenntnis, dass man sich auch nach zwei Jahrzehnten auf der Welt keineswegs erwachsen fühlte, und stürzte in eine erste tiefe Krise.

Und so reiste ich. Nicht um die Welt, wie ich es vielleicht hätte tun können oder sollen, sondern stets mit einem sicheren Anker in der Heimat, zurückkehrend und wieder wegreisend, ein Jahr lang. Verdiente mir die Reisen in der Schweiz, als Verkäufer in einem alternativen Musikgeschäft – es war die Hochzeit der Compact Disc, Vinyl, so vermutete man, hatte ausgedient, und die digitale Welle war noch nicht angerollt, und ich verstand sehr viel von Rock und Pop –, als Aushilfe im Restaurant eines Campingplatzes, als Aufseher in einem Kunstmuseum und Mädchen für alles an einem großen Musik-Open-Air. Neben der finanziellen Aufpolsterung hatten diese Jobs den Vorteil, mir Einblick in Gebiete und Tätigkeiten zu geben, die ich im Ausschlussverfahren von meiner Liste möglicher künftiger Professionalisierung streichen konnte, und sie zeichneten mir vor allem ein klareres Bild meiner eigenen Person.

So stellte ich mich als für jegliche Gastgebertätigkeit gänzlich ungeeignet heraus, zwischenmenschlichen Kontakt dürfte ich in meinem Beruf zwar haben, aber er sollte auf ein Minimum beschränkt sein, Passives und Repetitives langweilte mich nicht nur, es frustrierte mich und löste gar Stimmungen von ungeahnter Düsternis aus. Körperliche Arbeiten schließlich – das hätte ich mit meiner Abscheu vor den Haushaltsämtchen meiner Kindheit eigentlich schon wissen müssen – machten mir schlichtweg keinen Spaß.

Ich trug während dieses Jahres stets ein Notizbüchlein bei mir, in dem ich verschiedenste Listen anlegte, kreative Diagramme malte, Kombinationsmöglichkeiten prüfte, Vor- und Nachteile aufschrieb und Bedingungen ebenso wie Konsequenzen einer Studien- oder Berufswahl notierte. So überwältigend die Menge an Optionen zu Beginn war, so erleichternd war es, mittels Erfahrung, Trial-and-Error, Selbsterkenntnis und Logik eine um die andere wegzustreichen, bis ich am Ende des Jahres nur noch eine Handvoll Stichworte auf die letzte Seite hinüberrettete und sich mir aus deren Kombination mein eigenes Werden schließlich erschloss.

Der Beruf des Journalisten war es, der meine Neugierde und mein selbständiges Denken, mein soziologisches, jedoch weniger soziales Interesse, meinen Wissenshunger und mein Talent, Leute für etwas zu begeistern, Dinge zu durchleuchten und zu hinterfragen, am besten befriedigte.

Ich entschied mich also für ein Studium des Journalismus, ein Fach, das ich in an der Universität in Freiburg belegte, während ich die Nebenfächer Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften in Bern studierte und alle drei nach für damalige Verhältnisse kurzen sechs Jahren abschloss.

Schon als Student hatte ich begonnen, für die «Neue Berner Zeitung», dem Schweizer Qualitätsblatt seit 1780, als Freelancer zu arbeiten, schrieb Theaterrezensionen, aber auch erste kritische Architekturtexte, die bei Redaktion wie Leserschaft so großen Anklang fanden, dass sie mir nach dem Lizenziat eine feste Anstellung sicherten. Seither bin ich Berichterstatter, Meinungsmacher, Reporter und Redakteur in Sachen Architektur und sämtlichen verwandten Disziplinen, die sich mit der Gestaltung des menschlichen Lebensumfelds befassen.

Selbstverständlich gab es eine Zeit, da ich erwog, mich beruflich zu verändern, als Chefredakteur bei einem Fachmagazin anzuheuern oder sogar etwas Eigenes aufzuziehen, doch Komfort und Prestige meiner Position hielten mich am Ende davon ab. Ich muss zugeben, dass ich es mir in meinem Leben ziemlich bequem eingerichtet habe und darüber wohl etwas träge geworden bin. Bis auf ein halbjähriges Sabbatical, das mich einen Sommer nach Stockholm und auf eine herbstliche Reise durch Japan führte, bin ich meiner Zeitung und meiner Stadt all die Jahre treu geblieben.

2

Es ist, als hätte ich mit dem Verfassen dieses Textes die Möglichkeit erhalten, zu einem Oeil extérieur zu werden und das Ganze noch einmal aus nüchterner Distanz zu betrachten. Und ich muss zugeben, dass ich froh darüber bin, einen Ort fern von der Gegenwart gefunden zu haben, an den ich mich zurückziehen kann. Schreibend vergesse ich, was jetzt ist, und auch wenn diese Fluchten in die Vergangenheit jeweils nur temporär sind, tut es gut, mich aus den Gedankenstrudeln herauszunehmen, in die ich immer wieder gerate.

Natürlich weiß ich, dass ich mich schon bald mit unangenehmeren Erinnerungen auseinandersetzen muss und die therapeutische Arbeit dann erst richtig beginnt. Mein Hauptantrieb jedoch bleibt, das Durchgemachte aufzuschreiben und damit zu verhindern, dass andere Menschen erleben, was mir widerfahren ist.

Also versetze ich mich einmal mehr in die lebensbejahende Stimmung jener Tage zurück.

An diesem Morgen war ich, moderat ausgedrückt, euphorisiert. Ich, Michael T. Ungermann, sollte der erste Journalist sein, der die legendären Espoirs nicht nur betreten, sondern offiziell darüber schreiben durfte! Ich weiß noch, wie ich mich in diesem Augenblick geschmeichelt fühlte, eitler Gockel, der ich war. Als ob ich persönlich angefragt worden wäre – oder unser Chef mich mit dem Thema wenigstens direkt betraut und es nicht zur Diskussion in die Runde geworfen hätte.

Ich eilte durch die Passerelle, die den dunkelgrünen Stahl- und Glasneubau von Herzog & de Meuron im zweiten Obergeschoss mit dem Altbau verband, einer adler- und sphinxgeschmückten Extravaganz aus den 1930er-Jahren, die besser ins nationalsozialistische Berlin oder mussolinische Mailand gepasst hätte als in die Schweizer Bundesstadt, warf beim Vorbeigehen einen Blick auf die Liftanzeige – keine der drei holzverkleideten Kabinen war abfahrtsbereit – und hastete die Treppe in die vierte Etage hoch.

Die Kolleginnen und Kollegen der anderen Redaktionen mochten noch so von den Annehmlichkeiten der neuen Büros mit Kreativ-, Rückzugs- und Erholungszonen – und selbstverständlich ganz zeitgemäß ohne fest zugeteilte Arbeitsplätze – schwärmen, wir beim Mutterblatt hatten auf den Verbleib der Redaktion in den historischen Räumlichkeiten gepocht und schätzten die traditionelle Aufteilung in größere und kleinere Arbeitsräume.

Hier hatte ich mein eigenes Büro, das ich bisweilen lediglich mit einer Praktikantin oder einem der freischaffenden Korrektoren teilte, verlagsbekannt, weil es der erste dunkel gestrichene Raum des gesamten Komplexes war, und rege besucht, da man meinen Rat bei Einrichtungsfragen schätzte. Nicht wenige der zahlreichen Büros und Sitzungszimmer trugen mittlerweile meine Handschrift, und längst waren andere Büros in Nachtblau, Tannengrün oder dem tiefbraunen «Burnt Umber» gehalten und meine Mitarbeiter von der beruhigenden und unterstützenden Wirkung dieser Töne überzeugt. Wo ich konnte, versuchte ich die Omnipräsenz der weißen Wand zu brechen, denn mir schien Weiß, das paradoxerweise doch sämtliche Töne des Farbspektrums in sich vereint, irgendwann in den stiltechnisch fragwürdigen 1980er-Jahren begonnen zu haben, unsere Häuser, Wohnungen und Arbeitsplätze wie Schimmelpilz zu befallen, überzog heute einen Großteil von Wänden und Decken und verdrängte eine differenzierte Farb- und Oberflächengestaltung, die doch für unser tägliches Sein und Wirken so wichtig ist.

Mit einer Tasse Kaffee aus meiner eigenen kleinen Maschine setzte ich mich an den Schreibtisch und zog die Dokumente aus dem Mäppchen. Es handelte sich um die Ausdrucke des deutschen Wikipedia-Eintrags über Marie-Yolande Rabaut, mit Hilfe dessen sich unser Chefredakteur wohl rasch schlaugemacht hatte, sowie der besagten E-Mail an ihn.

Den Absender fand ich am Ende der zweiten Seite: Sie war am gestrigen Sonntag von Eric Rabaut (dipl. Architekt ETH/SIA) vom Büro Rabaut & Fünfstück in Zürich verfasst worden. Das Unternehmen war mir zwar vertraut, doch noch nie war mir der Gedanke gekommen, dass einer der Partner ein Verwandter der berühmten Westschweizer Architektin sein könnte.

Sehr geehrter Herr Lichtenbach,

mein Name ist Eric Rabaut, und ich bin seit vergangenem Jahr Eigentümer der Liegenschaft Les Espoirs im Lac de Neuchâtel. Ich darf annehmen, Sie haben davon gehört?

Es war das Wohnhaus meiner Tante, der Architektin Marie-Yolande Rabaut. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, steht das Gebäude seit ihrem Tod 1972 leer. Ihr Zwillingsbruder Jean-François, mein Vater, hatte es geerbt, weigerte sich aber bedauerlicherweise bis zum Schluss, etwas aus der Liegenschaft zu machen. In gleicher Weise sträubte er sich gegen einen Verkauf und untersagte jeglichen Personen den Zutritt zur Insel, was, so nehme ich an, meine Tante verfügt hatte.

Er verstarb 1998, worauf das Anwesen an meine Halbgeschwister überging (seine beiden ehelichen Kinder). Leider war auch diesen der baukulturelle Wert der Anlage ganz offensichtlich nicht bewusst, und sie ließen sie während der letzten 20 Jahre weiter verkommen. Sie können sich vorstellen, welche Schäden die Substanz in dieser Zeit genommen hat.

Mein Halbbruder ist schon vor einigen Jahren verschieden, vorletztes Jahr verstarb dann auch meine Halbschwester bei einem Unfall, weshalb die Liegenschaft an mich übergegangen ist.

So traurig die Umstände sind, so glücklich schätze ich mich, Verantwortung für dieses Kleinod schweizerischer Baukunst übernehmen zu dürfen. Von Anfang an war es mein Ziel, Les Espoirs zu sanieren, seine Struktur möglichst integral zu erhalten und Haus und Insel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, unter anderem, weil das Grundstück in einem Naturschutzgebiet liegt (Sie können sich vorstellen, wie viele Ämter und Interessensgruppen mitreden wollen).

Ich freue mich umso mehr, Ihnen an dieser Stelle mitteilen zu können, dass nach intensiven Verhandlungen mit den lokalen Behörden eine alle (oder zumindest fast alle) Parteien zufriedenstellende Lösung gefunden werden konnte. Nur so viel: Eine eigens gegründete Stiftung übernimmt die Liegenschaft, wobei ich und mein Büropartner, Gemeindevertreter sowie der Schweizer Heimatschutz im Rat Einsitz nehmen werden. Über das Projekt werden Stiftung und Gemeinde in Kürze öffentlich informieren.

Dies führt mich zum Grund meines Schreibens. Obschon Marie-Yolande Rabaut (und darin sind sich Fachleute heute einig) eine hochtalentierte Architektin war, hat sie während ihres ganzen Lebens lediglich drei substantielle Bauwerke realisiert. Als bauende Frau sah sie sich zu jener Zeit nicht nur Vorurteilen, sondern auch übermäßig harter Kritik von Seiten der Medien und Berufskollegen ausgesetzt. Dazu kommt, dass sie selbst eine eher streitbare Persönlichkeit war, was die Situation nicht einfacher machte. Sie ließ sich ungern Vorschriften machen und verkrachte sich mit Auftraggebern, Jurys und Behörden. Ihr größtes Feindbild war jedoch die Presse, von der sie sich über die Jahre hinweg entweder ignoriert oder zu Unrecht kritisiert fühlte. Irgendwann hatte sie sich derart mit Ihrer Gilde überworfen, dass sie den Medien fortan jegliche Auskunft verweigerte. Les Espoirs, ihren letzten Bau, schirmte sie, so gut sie konnte, von der Öffentlichkeit ab und gewährte bis zu ihrem Tod keinem einzigen Journalisten Zutritt.

Das war, wie ich meine, ein großer Fehler, denn mit Les Espoirs hatte sie ein Meisterwerk geschaffen, das ihr in Fachkreisen und Öffentlichkeit endlich den Status der begnadeten und visionären Architektin verliehen hätte, die sie unbestritten war. Stattdessen zog sie sich auf ihre Insel zurück, wurde einsam und verbittert. Für den Rest ihres Lebens realisierte sie kein weiteres Projekt mehr, vergraulte, wenn man den Geschichten glauben will, potentielle Auftraggeber durch ihre zunehmend schrullige Art und bedrohte Leute, die sich ihrer Insel näherten. Es waren die Medien, die dem Anwesen den traurigen Übernamen «Désespérance» gaben.

Natürlich wurde auch sonst viel spekuliert, und Außenaufnahmen des Baus machten die Runde, doch eine umfassende Berichterstattung war bis heute nicht möglich. Dies wird sich nun ändern, doch bevor das Anwesen zum Freiwild der Wald-, Feld- und Wiesenpresse wird und das Werk meiner Tante nur noch durch die Linse der geplanten Neunutzung gesehen wird, wünsche ich mir einen unverfälschten, von Gerüchten ungetrübten Bericht, eine Momentaufnahme des Baus im originalen Zustand. Das sind wir Marie-Yolande Rabaut schuldig.

Der Stiftungsrat war sich zwar nicht einig, doch ich finde es mehr als angebracht, dass eine seriöse Zeitung mit internationalem Ruf exklusiv über dieses außergewöhnliche Anwesen berichtet, und da ich (noch) alleiniger Besitzer bin, habe ich mich entschieden, Ihrer Zeitung hiermit die Möglichkeit zu bieten, Les Espoirs zu besuchen und in Ihrer Tageszeitung (von einer Veröffentlichung in der Sonntagspresse möchten Sie bitte absehen) eine Reportage zu publizieren. Ihr Journalist soll sich mit mir in Verbindung setzen, damit wir alles Weitere klären können. Im Gegenzug verlangen wir einzig, dass der Artikel bis spätestens am 17. März erscheint (was natürlich auch in Ihrem Interesse liegt) und wir den Text vor Veröffentlichung zum Gegenlesen vorgelegt bekommen.

Falls Sie unser Angebot ablehnen sollten, bitten wir Sie, uns dies umgehend mitzuteilen, sodass wir uns an die Frankfurter Allgemeine Zeitung wenden können.

Mit freundlichen Grüßen

Eric Rabaut

Es war nicht ungewöhnlich, dass Architekten uns anschrieben, auf ein neues Werk hinwiesen und auf eine Berichterstattung hofften. Das ging von höflich-neutralen Informationsschreiben über dringliche Bitten um Berücksichtigung bis hin zu salbungsvollen Elogen, deren Autoren ich der heimlichen Hoffnung verdächtigte, wir würden ihre eigenen Beschreibungen eins zu eins übernehmen und abdrucken. Viele wandten sich direkt an mich, sodass ich Übung darin besaß, diplomatische Absagen zu verfassen. Mir war wichtig, alle Anfragen zu beantworten. Das gebot einerseits, wie ich fand, der Anstand, andererseits konnte eine nicht beantwortete E-Mail als Affront aufgefasst werden, der eine künftige Kommunikation schwierig machte – und ich brach ungern Brücken hinter mir ab.

Auch der leicht kultursnobistische Ton seines Schreibens war mir vertraut, wenn Eric Rabaut auch eine ganz eigene Vorliebe für Schachtelsätze und Klammerbemerkungen zu haben schien. Dass er auf einen Vorabzug meines Textes bestand, war für mich in Ordnung – ich mochte diese Exklusivgeschichte nicht aus Eitelkeit oder falschem journalistischem Ethos aufs Spiel setzen. Es kam nicht selten vor, dass Architekten oder Bauherren einen Artikel gegenzulesen wünschten – wenn es sich vertreten ließ, kam ich diesem Wunsch nach, selbst wenn unser Chef das nicht gerne sah. Änderungsvorschläge setzte ich allerdings nur dann um, wenn es sich um gerechtfertigte inhaltliche Korrekturen handelte.

Ich legte die Mail beiseite und nahm mir vor, Rabaut am frühen Nachmittag anzurufen. Zuerst musste ich mich der seit Freitag eingegangen Korrespondenz und den Recherchen zu einem anderen aktuellen Thema widmen.

Zum Lunch traf ich einen Kollegen der «NBZ am Sonntag» in der «Dachkantine», ein Name von purem Understatement, handelte es sich dabei doch um eine exklusive Verlagsbar im penthouseartigen Dachaufbau des historischen Verlagsgebäudes. Wir genehmigten uns ein Clubsandwich mit Pommes Alumettes und teilten eine kleine Flasche deutschen Riesling und eine große Flasche Wasser zum Verdünnen.

Am Nachmittag bat ich unsere Redaktionspraktikantin, mir bis in zwei Tagen ein Dossier über Marie-Yolande Rabaut zusammenzustellen. Sie sollte Internet, Datenbanken, aber auch analoge Nachschlagewerke konsultieren und alles ausdrucken und kopieren, was sie über Leben und Werk der Architektin und insbesondere über Les Espoirs finden konnte.

Es war Viertel vor drei, als ich zum Hörer griff, Notizbuch, Stift und Agenda bereit, und die Nummer des Architekturbüros Rabaut & Fünfstück wählte.

Die Stimme eines jungen deutschen Mitarbeiters versprach mir nachzuschauen, ob Herr Rabaut verfügbar sei, worauf ich eine geschlagene Minute in der Leitung hängen gelassen wurde. Statt Musik unterhielt mich die Warteschleife mit merkwürdigen Klickgeräuschen, bei denen ich jedes Mal meinte, die Verbindung zum Chefbüro sei nun hergestellt.

Als sich mein Gesprächspartner schließlich mit einem unfreundlich geblafften «Rabaut» meldete, das wohl suggerieren sollte, wie hochbeschäftigt der Mann war, schreckte ich aus meinen Gedanken hoch.

«Ungermann von der Neuen Berner Zeitung», erwiderte ich, sogleich wieder gefasst. «Guten Tag, Herr Rabaut.»

«Herr Ungermann?», ließ der Architekt meinen Namen mit dem Subtext Was wollen Sie von mir? in der Leitung hängen.

«Sie haben meinem Kollegen, Herrn Lichtenbach, eine Mail betreffend Les Espoirs geschrieben», antwortete ich in geschäftlich-neutralem Ton und spielte ihm den Ball zurück.

«Richtig», sagte er nach einer kurzen Pause. «Sind Sie an der Geschichte interessiert?»

«Das sind wir», bestätigte ich ihm. «Ich bin von der Kulturredaktion, Bereich Architektur, und werde mich des Themas annehmen.» Ich war mir sicher, er kannte meinen Namen und meine Funktion ganz genau.

«Sehr schön», sagte Rabaut, und seine Stimme klang eine Spur wärmer, als er fortfuhr: «Sie sind sich darüber im Klaren, dass es eine Deadline für den Artikel gibt?»

«Ja. Es ist auch in unserem Interesse, dass wir als erste über die bevorstehenden Änderungen berichten.»

«Es soll in dem Bericht aber nicht um die Neunutzung gehen», sagte Rabaut bestimmt.

«Das ist schon klar, wir müssen jedoch erwähnen dürfen, dass es einen Besitzerwechsel und eine Umnutzung gibt.»

«Natürlich, aber Ihr Artikel soll sich in erster Linie mit der originalen Architektur von Les Espoirs befassen. Über unser Projekt wird noch genug geschrieben werden.»

«So habe ich das verstanden und geplant», bestätigte ich noch einmal.

«Gut.» Eine kurze Pause. «Wann gedenken Sie hinzufahren?»

«Nun, wenn wir die Veröffentlichung für nächste Woche planen, müsste ich Les Espoirs noch diese Woche besuchen. Ich würde mir dafür gerne einen ganzen Tag Zeit nehmen und dachte deshalb an Samstag.» Tatsächlich hatte ich beim Konsultieren meiner Agenda feststellen müssen, dass nur das Wochenende in Frage kam, wenn ich das Gebäude ohne Zeitdruck inspizieren wollte – die Einladung, die James und ich hatten, würde ich absagen müssen.

«Samstag bin ich bereits verplant», sagte Rabaut langsam, als ob er etwas überlegte. «Ich hatte Ihnen das Gebäude eigentlich persönlich zeigen wollen, frage mich aber gerade, ob das wirklich nötig ist. Sie brauchen einen ganzen Tag, sagen Sie?»

«Ich möchte mir einfach genügend Zeit nehmen. Man erhält ja nicht alle Tage die Gelegenheit, über eine solche Liegenschaft zu berichten. Und dazu in dieser Exklusivität.»

«Ja, Sie werden der allererste Journalist sein, der seinen Fuß auf diese Insel setzt.» Er bellte ein Lachen ins Telefon. «Gut, dann machen wir es so, dass ich Ihnen den Schlüssel zukommen lasse und Sie alleine hinfahren. Das Grundstück ist seit letzter Woche wieder komplett zugänglich. Ich habe die Absperrungen räumen und ein temporäres Stromaggregat installieren lassen.»

«In Ordnung.»

«Wie sieht es mit einem Fotografen aus?»

«Üblicherweise habe ich jemanden dabei. Ansonsten brieft die Bildredaktion im Nachgang einen Fotografen und schickt ihn noch einmal hin. Oder sie», fügte ich genderbewusst an.

Das war nur die halbe Wahrheit, denn ich plante, Les Espoirs auf eigene Faust zu erkunden und erst einmal selbst Aufnahmen zu machen. Ich gebe zu, ich wollte das Privileg, der erste Journalist auf Marie-Yolande Rabauts Insel zu sein, ganz für mich alleine haben. Und schließlich waren meine Fotos schon mehrmals veröffentlicht worden – ich besaß eine gute Kamera, ein nicht allzu schlechtes Auge und kannte den Fokus meiner Reportage. Wenn die Fotos nichts wurden, konnte die Bildredaktion immer noch jemanden beauftragen.

«Mir wäre es lieber, wenn alles an einem Tag geschieht», meinte Rabaut.

«Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoller», stimmte ich ihm zu.

«Es handelt sich bei der Liegenschaft um einen einmaligen Zeitzeugen, und ich möchte Sie bitten, äußerste Sorgfalt walten zu lassen. Die Strukturen sollten nicht noch mehr beschädigt werden, als sie es ohnehin schon sind.»

«Das ist mir durchaus klar, Herr Rabaut.»

Der Architekt ignorierte meinen pikierten Ton.

«Wir wollen das Anwesen in möglichst originalem Zustand erhalten und Bauteile nur wo nötig ergänzen. Wir werden in den kommenden Wochen eine detaillierte Inventarisierung vornehmen.» Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. «Die meisten Räume sind zugänglich und ungefährlich, nur bei den Außenbereichen wäre ich vorsichtig. Die Metallstrukturen sind zum Teil stark verrostet und einige der Holzplanken morsch.» Ich werde aufpassen, wollte ich bestätigen, doch Rabaut fuhr einfach fort: «Innen funktioniert die Beleuchtung nicht überall. Nehmen Sie besser eine Taschenlampe mit, es gibt einige Bereiche ohne Tageslicht.»

Ich sagte nichts, der Architekt hörte ohnehin nicht zu.

«Ach ja, der Lift ist selbstverständlich außer Betrieb.»

«Klar», erwiderte ich, überrascht, dass das Inselhaus einen Aufzug besaß.

«Gut», begann er, um das Ende unseres Gesprächs einzuleiten.

«Haben Sie allenfalls noch Unterlagen Ihrer Tante, die Sie mir zukommen lassen können?», fragte ich. «Ich meine über Les Espoirs. Pläne vielleicht, Baudokumentationen oder Ähnliches?»

«Ich habe Skizzen und Pläne aus dem Jahr 1951. Bis jetzt haben wir jedoch nichts zu den weiteren Ausbauschritten gefunden. Ich kann Ihnen gerne Kopien davon machen lassen.»

«Das wäre wunderbar, vielen Dank.» Ich versprach Rabaut, ihm gleich noch eine Mail mit meinen Koordinaten zu schreiben und ihm den fertigen Text Anfang nächster Woche zukommen zu lassen. Dann verabschiedeten wir uns.

Ich nahm den Stift, strich die eigentlich schon zugesagte Geburtstagseinladung durch und schrieb mir für Samstag fett «Les Espoirs» in die Agenda.

Leserbrief in der Neuenburger Tageszeitung «Neuchâtel Soir», 1987:

Schandfleck!

In meiner Kindheit verbrachte ich viele Sommertage bei meinen Großeltern in der Nähe des Neuenburgersees. Meistens fuhren wir an den See, und ich habe herrliche Erinnerungen an diese Zeit. Letzte Woche zeigte ich meiner Familie einen meiner Lieblingsplätze. Er liegt bei Maleau, und man kann hier nach Herzenslust baden und grillen. Für die Kinder gibt es ein schönes Wäldchen zum Spielen. Mit dem Gummiboot machten wir einen Ausflug zu den Inseln, was ein tolles Abenteuer für die Kinder ist.

Wie schockiert war ich, dieses Monstrum von einem Haus auf der mittleren Insel anzutreffen. Ich wusste nicht, dass hier, mitten in dieser Idylle, gebaut werden durfte. Wir wollten uns das genauer ansehen, doch mussten wir feststellen, dass die gesamte Insel abgeriegelt ist. Überall waren Verbotsschilder und Stacheldrahtzäune! Ehrlich gesagt, dachten wir, dass das Haus (ich möchte es fast Bunker nennen) eine militärische Einrichtung ist. Ein richtiger Schandfleck!

Später erklärte mir der Verkäufer in einem Geschäft, dass es ein Privathaus sei und die jetzigen Besitzer es seit 15 Jahren leer stehen ließen.

Es ist eine Schande! Wieso lässt man dieses Gebäude nicht abreißen? Seit wann kann in der Schweiz überhaupt jemand eine Insel besitzen? Wieso unternehmen die zuständigen Behörden nichts?

(Originaltext in französischer Sprache)

3

Um halb sechs machte ich Feierabend. Auf dem Weg hinaus kam ich an den Postfächern vorbei und sah, dass unsere Praktikantin mir bereits ein erstes Dossier zusammengestellt und in mein Kästchen gelegt hatte. Kurz entschlossen nahm ich es mit, verließ das Gebäude und ging die fünf Minuten zu Fuß zur Metrostation «Holligen West».

An der Bahnkante der stark frequentierten West-Ost-Linie Richtung Altstadt standen nur wenige Leute; der vorherige Zug musste die Station eben erst verlassen haben. Der nächste, verkündete die Anzeige, würde in vier Minuten abfahren. Ich stellte mich an die Stelle, an der die Waggontür halten würde, und nahm die Papiere aus dem Mäppchen. Bei den Ausdrucken handelte es sich um Artikel aus unserem eigenen Archiv. Die Praktikantin hatte sie chronologisch geordnet und von Hand die Publikationsdaten dazugeschrieben. Ich zog mir einen Text vom April 1952 heraus, der den pragmatischen Titel «Privathaus im Neuenburgersee» trug.