17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag Nagel & Kimche AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Argentinien im Juni 1956: Ein Dutzend Männer wird von der Polizei aus einer Wohnung entführt und hingerichtet. Monate später stößt der Journalist Rodolfo Walsh auf die Spur eines Überlebenden; nach minutiösen Recherchen veröffentlicht er den Tatsachenroman "Das Massaker von San Martín". Die Geschichte ist in Südamerika eine Sensation und macht Walsh zum Helden des argentinischen Widerstands. Marcelo Figueras erzählt diese wahre Begebenheit als spannungsgeladenen Thriller: wie der legendäre Journalist Walsh selbst zum Detektiv wird und mit der Rekonstruktion des Verbrechens seinen literarischen Durchbruch erzielt. Perfekt komponierter Krimi und Reportage in einem: ein Meisterstück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 583

Ähnliche

Im Juni 1956 wird in Buenos Aires ein Dutzend Männer von der Polizei entführt und hingerichtet. Einige Monate später stößt der Journalist und Krimi-Autor Rodolfo Walsh auf die Spur eines Überlebenden und beginnt zu recherchieren. Sein Buch, Das Massaker vonSan Martín, wird in Argentinien zur Sensation und begründet das Genre des Tatsachenromans. Walsh wird zum Helden des argentinischen Widerstands. Dieses Ereignis erzählt Marcelo Figueras als Faction: wie der Autor von Detektivromanen selber zum Ermittler wird und seine Aufklärung eines Verbrechens als Spannungsroman erzählt. Sein Ruhm hat einen hohen Preis: Er gibt seine Familie auf, beginnt eine Affäre mit seiner Kollegin, die ihn später verlässt, weil sie nicht mit ihm in den Untergrund gehen will.

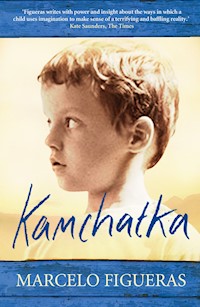

Kunstvoll gelingt Marcelo Figueras die Überbietung des Tatsachenromans, indem er seine Erfindung als perfekt komponierten Krimi nacherzählt. Nach dem großartigen Roman Kamtschatka ist dieser Roman ein neuer Coup des international gefeierten Autors.

Nagel & Kimche E-Book

MARCELO FIGUERAS

Das schwarze Herz des Verbrechens

Roman

Aus dem Spanischen von Sabine Giersberg

Nagel & Kimche

«How, how can I ever return, to the soft quiet seasons?»

T.S. ELIOT, Murder in the Cathedral

«Die Strafe kann zurückgenommen werden, das Verbrechen währt ewig.»

OVID

Inhalt

PROLOG

Das also ist der Tod

ERSTER TEIL

Ein Regen von Blut

EINS: Der Hund, der vom Mann gebissen wurde

ZWEI: Der Wiederauferstandene

DREI: Die Gespenster der Calle

VIER: Der Fluch der weisen Frau

FÜNF: Ein leerer Koffer

SECHS: The Wrong Man

ZWEITER TEIL

Das schwarze Herz des Verbrechens

SIEBEN: Ein Spaziergang durch das Brachland

ACHT: Ein Eisblock von Mann

NEUN: Imperfekt

ZEHN: Der Judasbaum

ELF: Schwierige Zeiten

ZWÖLF: Endgame

DREIZEHN: Der entwendete Beweis

DRITTER TEIL

Die Bestie im Menschen

VIERZEHN: Die Gründe für den Hass

FÜNFZEHN: Im Labyrinth

SECHZEHN: Die Wut eines Einzelnen

SIEBZEHN: Auch Mörder sterben

ACHTZEHN: Eντρoπία

NEUNZEHN: Ezeiza

EPILOG

25. März 1977

Dank

Nachwort zur deutschen Ausgabe

Anmerkungen

PROLOG

Das also ist der Tod

1.

«He, Leute, hört mal», sagte Valerga. Die Stimme des Dicken entfernte sich vom Tresen, bollerte durch die Kneipe und brach sich auf den Schachtischen. Der Befehlston ließ die Gäste aufhorchen. «Was ist das? Kracher? Schüsse?»

Die National-Registrierkasse hatte aufgehört, für die Trinkfreudigen zu klingeln. Das Einzige, was sich im Lokal noch regte, war die stetig aufsteigende Qualmwolke. Dumpfe Schläge, Bumm, Bumm, Bumm, durchbrachen die Stille. Sie kamen von draußen, aus der ebenfalls in Schachbrettmuster gebauten Stadt.

«Sie haben wirklich Ohren wie ein Luchs», sagte Don Chicho. Er servierte gerade mit dem Metallmaß einen Leguí, als die Knallerei losging. Hinter ihm, flankiert von einem Arsenal Flaschen, hing eine Uhr. Ihre Zeiger trafen sich zum Mitternachtsgebet.

«Da spielt wohl einer Karneval», meinte ein unbekannter Gast.

«Jetzt? Im Juni?», widersprach man ihm von allen Seiten.

Alle Köpfe drehten sich wie Kompassnadeln zum Fenster. Doch die Scheiben waren beschlagen. Und hinter dem Schleier war nichts als Dunkelheit.

«Die Jungs nutzen doch alles, um Krawall zu machen», sagte einer mit spanischem Akzent. Er spielte Briscola, seine Hände waren mit Gold behangen. «Das sind Knallfrösche, ganz klar!»

Die Kneipe füllte sich mit immer schrilleren Hypothesen. Einer ging zur Tür, um nachzusehen.

Durch den Spalt schlüpfte ein verängstigter Hund herein und suchte sofort im Dickicht der Beine Zuflucht. Die Gäste beruhigten sich. Keiner wusste, ob er das Schaudern dem eisigen Wind oder den Explosionen zuschreiben sollte.

Valerga verließ die Theke, die ihm als Krücke diente. Den massigen Körper in Bewegung zu setzen war eine Aufgabe, die eher eines Homer würdig war denn eines Rabelais, und er nahm sie nicht auf sich, um sich an den Spekulationen an irgendeinem Tisch zu beteiligen oder einen Blick auf die Straße zu werfen.

Er marschierte auf den einzigen Gast zu, der die ganze Zeit über kein Wort gesagt hatte.

Ein Mann, der inmitten der allgemeinen Aufregung über das Schachbrett gebeugt dasaß.

2.

«Und? Was meinen Sie?»

Nichts, dachte R, ohne aufzusehen. Ich meine gar nichts.

Er spielte Weiß, und sein Gegner, der Jude Broitman, wurde allmählich ungeduldig.

«Böller oder Schüsse?» Valerga ließ nicht locker. Auf dem Schachbrett standen die Figuren noch in Ruheposition: Die Partie hatte noch nicht angefangen.

Eben darum ging es. Um die Eröffnung, nicht mehr und nicht weniger. Nicht leichtfertig loszulegen. Schon Aristoteles wusste um die Bedeutung dieses Moments: Der erste Zug – der erste Beweger – bestimmt alles Weitere.

Und Valerga hatte offenbar vor, ihm die Partie zu verderben.

Er ließ das Schnapsmaß los und umfasste mit verschränkten Händen seinen Wanst.

Ohne den Blick vom Brett zu nehmen, richtete R seine Brille – wie immer schob er sie mit dem linken Zeigefinger auf den Nasenhöcker – und sagte: «Mausergewehre.»

Blitzschnell setzte der Dicke sich in Bewegung (er wird Mühe haben anzuhalten, man sollte immer an die Konsequenzen denken) und rief in einer Lautstärke, dass es noch auf der Straße zu hören war: «Mausergewehre! Es sind Schüsse aus Mausergewehren!»

Der Gastraum war auf einmal wie leergefegt. Der Hurrikan Valerga hatte die Gäste an seinem Windschweif hängend alle mit sich fortgerissen. An der Theke standen nur noch Don Chicho und der Kassierer, und an einem Tisch plauderte eine Gruppe junger Frauen.

«Woher wollen Sie das wissen?», fragte Broitman, der die Partie inzwischen völlig vergessen hatte.

R ließ sich zurücksinken. Valerga hatte keine Beweise für seine Behauptung verlangt, die brauchte er nicht: R hatte ihm gegenüber seinen Bruder, den berühmten Marinepiloten, schon mal erwähnt, als sie über den Artikel in Leoplán diskutiert hatten. Aber Broitman hatte keinen blassen Schimmer, sie hatten nie über etwas anderes als über Schach gesprochen.

Hätte er den Mund gehalten – hätte er der Versuchung widerstanden, sein Wissen kundzutun –, wäre die Partie schon im Gange. Am Ende hatte er auf Nummer Sicher gesetzt: a2–a4, ein Klassiker, und hatte sich damit Broitmans Spott eingehandelt (Dafür haben Sie mich so lange warten lassen?), aber jetzt war es zu spät. Er hatte seinen ersten Zug Valerga geopfert. Jetzt musste er mit den Konsequenzen leben.

«Welche Art von Musik mögen Sie?», fragte er.

«Klassik», erwiderte Broitman. «Beethoven!»

«Das heißt, Sie würden die Fünfte Symphonie sofort erkennen, wenn ich Ihnen ein paar Takte vorpfeifen würde?»

«Klar.»

Die Ballerei draußen ging weiter. Zwei Gäste kehrten in die Kneipe zurück, aber nur, um ihre Mäntel zu holen und gleich wieder zu verschwinden. Der eine legte Geld auf einen Tisch und pfiff nach Don Chicho; der andere war so umsichtig, die Unverwüstlichen zu warnen, die, wie R, von allem nichts mitzubekommen schienen.

«Das ist kein Spaß da draußen», meinte er. «Keine Ahnung, was los ist, aber … Ich an Ihrer Stelle würde sehen, dass ich Land gewinne!»

Der Einzige, der den Rat beherzigte, war Broitman. Er schnappte sich seinen Mantel, erklärte die Partie mit einem vielsagenden Blick für beendet und verschwand.

R erhob sich und knöpfte sein Jackett zu. Das Buch wog schwer in seiner Tasche. Es handelte sich um Hamlets Rache von Michael Innes. Einen der wenigen Kriminalromane aus der Reihe El Séptimo Círculo, die er noch nicht gelesen hatte.

Bei Hachette drängte man ihn, einen Roman zu schreiben. Der Premio Municipal, der Literaturpreis von Buenos Aires, war zu einem Fluch geworden: Seitdem wollte der Verlag unbedingt, dass er eine weitere Geschichte um Hernández schrieb – den leidenschaftlichen Detektiv, seines Zeichens Korrektor wie er –, die vor allem eins sein sollte: lang.

Und R hatte es wahrlich versucht. Wer würde schon die Gelegenheit verstreichen lassen, noch einen draufzusetzen, den Ball ins Tor zu schießen, wenn er direkt davorlag? Doch es fehlte ihm der lange Atem. Er gab dem Schema die Schuld: bühnenreifes Verbrechen, kurze Ermittlung, Aufklärung durch den Detektiv vor dem Kreis der Verdächtigen. Manch einer konnte aus diesem Rezept unglaublich viel machen; allen voran die gute alte Agatha Christie. Das machte ihn wütend: Warum schafften die anderen es und er nicht?

Jetzt, da er stand, brachte das Gewicht des Buches ihn aus dem Gleichgewicht.

Er schlug es auf. Ihm gefielen die einleitenden Sätze des Prologs: «Die Schauspieler sind eingetroffen, Milord … Morgen gibt es eine Vorstellung.»

«Im Radio kommt nichts darüber.»

Es war Don Chicho. Er war hinzugetreten, um die Tische abzuräumen.

«No news, good news», erwiderte R.

«Ich denke, da ist eine Revolution im Gange.»

«Aramburu hat Lonardi gestürzt. Und wer stößt jetzt ihn vom Thron?»

Rs Hand glitt über das Brett. Politik war wie Schach. Eine Figur frisst die andere, um selbst gefressen zu werden. Die Bauern erledigen die Drecksarbeit, und an die Mächtigen kommen sie nicht ran.

«Und wenn er zurückkommt?»

Hatte Don Chicho ihm zugeflüstert. Das war völlig übertrieben, keiner außer R konnte ihn hören. Die jungen Frauen waren mit sich selbst beschäftigt. Der Kassierer ließ unermüdlich die alte Kasse klingeln, um noch vor der Zeit abzurechnen. Die Schießerei wurde heftiger.

Trotzdem hatte Don Chicho Angst, den Namen des Unaussprechlichen zu nennen.

«Gibt’s dafür ’n Namen?», fragte er.

R überlegte, worauf sich das beziehen sollte.

«Na, die Eröffnung», ergänzte Don Chicho, der auch manchmal spielte, wenn in der Kneipe wenig los war.

Der Bauer vor dem linken Turm hatte sich aus seinem Trupp gelöst und war zwei Felder vorgerückt.

«Keine Ahnung», erwiderte R. «Hab ich heute zum ersten Mal gespielt.» Dann ging er.

Doch Don Chicho rief ihn zurück: «He, Ihr Buch!»

«Mögen Sie Krimis?»

«Ein idealer Zeitvertreib», erwiderte Don Chicho, der seine Stimme wiedergefunden hatte.

R wich dem Hund aus und zog weiter seines Weges. Er fühlte sich erleichtert.

3.

Mausergewehre, in der Tat. Auf der Straße, nicht durch die Scheiben gedämpft, war der dumpfe, unverwechselbare Klang klar zu erkennen.

Ein Taschendonner, wie C sagt.

Die Gäste standen immer noch auf dem Bürgersteig, den Blick auf den verlassenen Platz gerichtet. Die Bäume waren wie eine spanische Wand, sie verwehrten den Kiebitzen den Blick auf das Spektakel.

R schlug die Reverskragen seines Jacketts hoch und vergrub die Hände in den Taschen (Elina hatte recht, ich hätte den Mantel anziehen sollen), zwängte sich durch das Grüppchen und trat auf die Fahrbahn.

«Wo wollen Sie hin?», fragte Valerga.

«Sehen, was da los ist», sagte R, ohne stehen zu bleiben. «Wollen Sie’s denn nicht wissen?»

«Schon, aber …»

«Wer wissen will, muss sehen. So sprach der ungläubige Thomas. Und trotz seiner Neugier hat man ihn heiliggesprochen!»

R setzte seinen Weg fort. Er spitzte die Ohren. Er ahnte, dass er mehr zu hören bekäme als Schüsse und Gemurmel.

«Warten Sie!», rief Valerga.

Einige Männer hatten sich aus der Gruppe gelöst und folgten ihm.

«Warten Sie!» Schon nach wenigen Schritten hatte Valerga zu keuchen begonnen. «Wir kommen mit!»

R marschierte weiter.

Seine Neugier war echt, doch das war nur die halbe Wahrheit. Natürlich wollte er wissen, was da vor sich ging (und wenn der Du-weißt-schon wiederkommt?), aber das war nicht der einzige Grund.

In dem Teil, aus dem die Schüsse kamen, lag seine Wohnung.

Dort wartete Elina auf ihn. Und dort schliefen – sofern bei dem Lärm überhaupt an Schlaf zu denken war – seine kleinen Töchter.

4.

Die Stadt wirkte vollkommen verlassen. Es waren sogar die Läden geschlossen, die sonst die ganze Nacht geöffnet hatten: Kneipen, Kioske.

Es waren auch keine Autos unterwegs. Das einzige Auto, das vorbeifuhr, war ein Chevrolet Bel Air, in dem ein verdrossen dreinblickendes Paar saß. Entweder hatten sie etwas beobachtet, das ihnen einen ordentlichen Schrecken eingejagt hatte, oder – was wahrscheinlicher war – es war das Ende eines verdorbenen Abends.

Diese Verlassenheit an einem Samstagabend hatte etwas Unnatürliches. Oder besser gesagt: Übernatürliches. So sähe die Stadt aus, wenn eine Invasion von Außerirdischen die Bevölkerung auslöschte: nackt und grau, mit einer geometrischen Konstruktion, die von finsteren Absichten kündet.

Doch ich fürchte, die Marsmenschen werden ihre Invasion der Erde nicht unbedingt in La Plata starten.

R wäre gern schneller gegangen. Aber die anderen bremsten ihn. Drei hatten desertiert. Der Gesang der Schüsse mahnte zur Vorsicht. Die Gruppe war inzwischen übersichtlich: Außer R und Valerga waren noch der Rotschopf, der Kleine, der Paraguayer, Cardigan, Schlips und Pomade bei dem wahnwitzigen Abenteuer dabei.

«Ich glaube, das sind Streitkräfte des Generals», sagte Valerga. Wie Don Chicho traute auch er sich nicht, den Namen des Flüchtigen Tyrannen zu nennen, aber immerhin gab er ihm Amt und Würden zurück. «Wissen Sie mehr?»

«Wenn im Radio nichts kommt …»

Valerga glaubte ihm kein Wort. Er wusste, dass Rs Bruder ein bekannter Marinepilot war. Er hatte es ihm anvertraut, als der Artikel in Leoplán erschien. Valerga war klug und gebildet, aber er war auch Peronist. (Das ist der springende Punkt.) Wegen dieser Parteizugehörigkeit waren sie auch das erste Mal aneinandergeraten. R hatte behauptet, «gebildet» und «Peronist» sei ein Widerspruch in sich, und Valerga hatte gekontert, und zwar durchaus elegant, das musste man ihm lassen. (Er war aggressiv gewesen, da hatte der Dicke recht. R hatte sogar noch einen draufgesetzt und gesagt, der Peronismus beleidige seine Intelligenz.) Und als Valerga die Ausgabe von Leoplán in die Hände gefallen war, kam die Revanche.

Valerga war kein Schachspieler – der Dicke hatte es eher mit dem Kartenspiel Truco, R hatte gesehen, dass er schon viele in die Knie gezwungen hatte –, aber das war ein meisterlicher Zug. Der Angriff erfolgte nicht über die politische Flanke, wie R erwartet hatte. Er machte sich stattdessen über seinen Schreibstil her.

Der sei pennälerhaft, sagte er. Er hatte sich die Mühe gemacht, ein paar Sätze herauszuschreiben und sie mit seinem lauten Organ zur Freude der Anwesenden zum Besten zu geben.

«Das revolutionäre Gedankengut, für das er sein Leben geben würde», las er. «Die verdiente Ehrung der Argentinier», las er. «Ein Akt der Verwegenheit», las er. «Einer der kenntnisreichsten Meister einer Waffe, die mehr als einmal ihre Überlegenheit unter Beweis gestellt hat», las er.

Und zum krönenden Abschluss hatte er sich über die Stellen lustig gemacht, in denen es um seinen Bruder C ging, ohne dass dieser namentlich genannt wurde. Aus denen seine Bewunderung, ja geradezu Ehrfurcht sprach.

Er hatte sich das letzte Mal so gedemütigt gefühlt, als man ihn als Kind ins Internat verfrachtet hatte. Valerga hatte recht: Der Artikel war alles andere als ein großer Wurf. Er hatte sich von seinen Überzeugungen leiten lassen, dabei gehen Literatur und Naivität nicht zusammen. Wilde hatte es vorweggenommen: «Ein wenig Aufrichtigkeit ist gefährlich und viel davon geradezu fatal.»

«Ich hab auch keine Ahnung!», sagte Valerga.

Der Dicke ging kein Risiko ein. Falls er recht behielt – falls der Angriff tatsächlich mit dem General zu tun hatte – und der Putsch fehlschlug, stand er wenigstens nicht vor dem Bruder eines heroischen Offiziers mit heruntergelassenen Hosen da.

Das Epizentrum des Kampfes war ganz in der Nähe. Im Freien, wo keine Mauern die hohen Töne schluckten, hörte man die rauhen Salven der Mausergewehre ausgezeichnet. Und die Ballerei in der Ferne? Waren das Echos oder weitere Scharmützel?

Als R sich umdrehte, um seine Kameraden zu warnen, stellte er fest, dass Cardigan, Krawatte und Pomade inzwischen ebenfalls das Weite gesucht hatten.

5.

Er würde nicht aufgeben. Vom Baum aus würde er sich zu dem Pfosten, von dort zum Denkmal und aus dem Schutz des Marmors zum nächsten Baum vorpirschen. Doch wo sollte der Dicke Deckung nehmen?

Er drehte sich zu Valerga um und tippte sich unter der Brille auf die Wange. Obacht. Die Gefahr war real. Doch in seiner Aufregung vermischten sich Angst und kindliche Freude am Kriegsspiel.

Valerga nickte. R bildete die Vorhut und löste sich von den anderen.

Wenn Elina mich hier sähe, würde sie mich töten.

Zügig, aber ohne zu rennen, huschte er im Zickzack von einer Deckung zur nächsten. Kneifen kam für ihn nicht in Frage, das wäre unter seiner Würde.

Auf halber Strecke erinnerte er sich an das, was er über den Platz wusste: Man hatte das ursprüngliche trostlose Erscheinungsbild verändert, weil die Anwohner geklagt hatten, «das sieht ja aus wie ein Friedhof». Ein unerquicklicher Gedanke, den er sogleich ad acta legte.

Gedanken haben magnetische Kräfte. Sie haben die Macht, die Wirklichkeit zu verändern, sie in ihr Kraftfeld zu ziehen.

Als er sich umblickte, war keiner der Kameraden mehr zu sehen. Entweder waren sie gut getarnt, oder sie hatten ihn im Stich gelassen.

Eine Kugel pfiff an ihm vorbei. Aber er vermochte nicht zu sagen, ob das tatsächlich passiert oder ob er ein Opfer seiner Angstphantasien geworden war.

Er hatte lange von einer militärischen Karriere geträumt, sogar noch vor C. Die Waffen, die Uniformen, die Rituale, das hatte ihn fasziniert; die Kunst der Strategie, die Planung auf der Landkarte. Er hatte sich vorgestellt, dass er dort hineinpassen könnte, sein Vater und die Aufseher im Internat hatten ihm Disziplin mit Peitschenhieben eingebleut. Doch mit einem einzigen Satz hatte ein Arzt seine Zukunftspläne vernichtet.

«Untauglich wegen Sehschwäche», hatte er gesagt, als bei der Musterung seine Kurzsichtigkeit offenkundig wurde. «Sie können Ihren Wehrpass abholen.»

Zum Trost hatte C ihn mit auf den Schießplatz genommen. Und immer, wenn er unter den zunehmend vertrauten Mauserklängen das Ziel verfehlte, kam die frustrierende Erkenntnis: Blindheit und Schießen, das ging einfach nicht zusammen.

Als Elina die Stelle als Leiterin der Blindenschule bekommen hatte und sie nach La Plata zogen, hatte er sich einen platten Witz nicht verkneifen können: «Jetzt weiß ich, warum du dich in mich verliebt hast. Weil ich blind wie ein Maulwurf bin.»

Elina konnte darüber nicht lachen. Sie fand seinen Humor plump, oder vielleicht bereitete sie sich schon auf ihre neue Rolle vor.

Ihre Wohnung befand sich ganz in der Nähe, nur wenige Blocks entfernt, auf der anderen Seite des Kampfgebiets.

Er hatte allen Grund zur Sorge: um Elina, um die Mädchen, wegen der Zwickmühle, in der er sich befand. Er blieb am Rand des Platzes stehen und horchte in sich hinein (das hatte er schon oft getan: Sein Leben lang hatte man ihm vorgeworfen, er sei herzlos, kalt – ein Eisschrank auf zwei Beinen), doch er konnte das Gefühl beim besten Willen nicht finden.

Sein Herz flatterte wie ein Blatt Papier in der Schublade der Brust. Doch – so viel wusste er – was er fühlte, hatte mit Sorge nichts zu tun.

6.

Der Busbahnhof wirkte verwaist. Kaum hatte er sich auf einen Punkt konzentriert – einen leeren Bus mit laufendem Motor –, da entdeckte er einen Jungen im schwarzen Anzug. Er hockte vor den Reifen und hoffte, nicht gesehen zu werden. Kurz darauf bemerkte der Junge auch ihn hinter der Säule. Sie wechselten einen Blick, Kameraden im Unglück.

Als er nach der nächsten Deckung Ausschau hielt, gewahrte er eine bekannte Gestalt: den Rotschopf, der den Platz verlassen und sich unter einen blauen Plymouth geflüchtet hatte. Ein Querschläger – und das Auto würde sich in einen Scheiterhaufen verwandeln.

R begann wild zu gestikulieren. Doch der Rotschopf war mit etwas anderem beschäftigt. Was sah er, was R von seiner Position aus nicht sehen konnte? Soldaten? Bewaffnete Zivilisten? Leichen? Lautes Rufen würde ihn verraten. Doch R wollte keinesfalls riskieren, dass der Rotschopf wegen seiner Vorbehalte in Flammen aufging: Er hob zwei Finger an den Mund und pfiff.

Als der Rotschopf zu ihm hinsah, wedelte er mit den Armen: Mach dich vom Acker.

Nach kurzem Zögern (er fragt sich wohl gerade, was ICH sehe und er nicht) verließ der Rotschopf sein Versteck. Er rannte einfach los, hemmungslos. Da der Rotschopf zuvor das Terrain sondiert hatte, schloss R, dass dort freie Bahn herrschte, keine Soldaten, keine Zivilisten – den Leichen waren sie ja egal. R würde ihm folgen.

Ein Zwischenstopp wäre ratsam. Der Plymouth schied aus. R entschied sich für eine dunkle Ecke mit aufgestapelten Reifen. Das Gummi würde die Kugeln zwar nicht abhalten, aber immerhin den Einschlag dämpfen, und vor allem konnten Reifen nicht explodieren.

Er sprintete los. Immer noch keine Spur von Soldaten oder Militärfahrzeugen, doch die Schüsse verrieten, dass sich der Kampfschauplatz in unmittelbarer Nähe befinden musste.

In dem Moment, als er hinter den Reifen abtauchen wollte, bemerkte er, dass sich dort schon jemand verschanzt hatte. Er sah nur ein nervöses Blitzen vor dem schwarzen Hintergrund. Doch auch wenn R im Vergleich zu Valerga ein Hänfling war, war an Abbremsen nicht mehr zu denken, und so nutzte er das Gesetz der Trägheit und ließ sich fallen.

Er landete weich – wie zu erwarten –, aber zugleich wurde er an der Schläfe und am rechten Ellbogen von etwas Hartem getroffen, und er verspürte einen stechenden Schmerz.

Bei der Aktion war seine Brille zu Boden gefallen. Zum Glück lag sie in greifbarer Nähe.

Er setzte sie wieder auf und blickte in eine Gewehrmündung.

Die Waffe war weniger als einen Meter entfernt und direkt auf ihn gerichtet.

7.

Der Kerl trug eine Uniform. Aber er war kein Soldat, er sah eher aus wie ein Wachmann oder Verkehrskadett. Wie R lag er zwischen den Reifen, nur eben mit dem Gewehr in seinen zittrigen Händen. Ein uraltes Mausergewehr.

Aber selbst wenn es nagelneu gewesen wäre, war es ein eindeutiger Verstoß gegen die Regeln: Verkehrskadetten trugen keine Gewehre als Dienstwaffen.

R hob die Hände und sagte: «Verzeihung. Ich hatte Sie nicht gesehen.»

Der Wachmann ließ die Waffe sinken. Er war blutjung, jünger als R, keine fünfundzwanzig, ein dunkler Typ mit kurzem, borstigem Haar und einer Igelfrisur.

«Keine Angst», sagte er, «es geht nicht um Leute wie Sie.»

«Und um wen geht’s dann?»

«Was weiß ich. Mir sagt ja keiner was. Wissen Sie Näheres?»

R hätte sich zu gern eine Zigarette angezündet. Doch eine glimmende Zigarette war in der Situation nicht angeraten. Also antwortete er lieber.

«Für mich riecht das nach Revolte.»

«Schon wieder?»

«Sieht ganz so aus.»

«Und gegen wen diesmal?»

«Keine Ahnung.»

«Hat Rojas, der Zwerg, vielleicht aufgemuckt?»

«Das hört sich nach Infanterie an. Kommt wohl eher von Perón.»

Als der Wachmann den Namen des Unaussprechlichen hörte, errötete er. Sein Blick wurde glasig: Er nahm seine Umgebung nicht mehr wahr und konzentrierte sich stattdessen auf das Postkartenkarussell in seinem Kopf. Bis er auf ein Szenario stieß, das ihm gar nicht behagte – der Beitrag, den man als Ersatz für das zerschlagene Porzellan der Revolution von ihm fordern würde –, und er umklammerte fest das Mausergewehr.

«Das Gewehr gebe ich nicht aus der Hand», stieß er zornig hervor. «Das hat meinem Vater gehört. Ein Familienerbstück!»

Das Gewehr wirkte wie aus dem Museum. Wahrscheinlich würde das ganze Ding explodieren, wenn man einen Schuss abfeuerte.

Der Uringestank in der Ecke war unerträglich. Offenbar pinkelten die Betrunkenen auf die Reifen, wenn sie nicht schnell genug eine Toilette fanden. Aber vielleicht hatte sich der Wachmann auch in die Hose gemacht, egal, der Gestank war nicht das Problem.

Wieder hatte er Lust auf eine Zigarette. Er wollte seine Nasenhöhlen mit Rauch füllen, den penetranten Geruch ausblenden.

R hatte keine Ahnung, dass es ihn noch zwei Stunden kosten würde, bis er endlich zuhause war.

8.

In diesen zwei Stunden versuchte er vergeblich, die Feuerlinie zu überqueren. Die Barriere der Gewalt hinderte ihn daran: Soldaten liefen umher und suchten Deckung, Heeresfahrzeuge mit Truppen und Kriegsausrüstung und Militärkrankenwagen fuhren vorbei.

Ein Sherman-Panzer in den Straßen von La Plata. Kann ich jetzt behaupten, dass ich wirklich alles gesehen habe?

Von einer Ecke aus sah man ein Feuer. Ein Geschäft für Damenschuhe brannte. R hörte laute Befehlsrufe und schmerzverzerrte Stimmen, die antworteten. In einem Hauseingang kauernd, schwor er sich, nie wieder in die Nähe einer Kommandostelle oder eines Polizeireviers zu ziehen.

Hatte er sich ein Stück vorgekämpft, wurde er von der beweglichen Kampffront zurückgeworfen. Die Seitenstraßen führten ihn immer wieder zum Busbahnhof zurück. Alle Wege des Labyrinths führten in dieselbe Falle, wie in den von ihm so geliebten phantastischen Erzählungen.

Der frühe Morgen hat mit einem Hauch von Science-Fiction begonnen. Dann Wechsel ins Kriegsszenario. Und jetzt komme ich mir vor wie in einer gothic novel. In welches Genre werde ich in den nächsten Stunden katapultiert?

Den Duft der Linden hatte er noch nie gemocht. Doch jetzt wiesen sie ihm, wie Hänsels Brotkrumen, den Weg.

Im Schutz eines alten Baumstamms spähte er zur Ecke 54 und 4. Er war fast angekommen. Doch seine Odyssee war noch nicht zu Ende.

Er nutzte die geparkten Autos als Schutzschild und lief weiter. Doch an der Straßenecke ließ ihn eine Stimme auf der Stelle gefrieren.

«Haaalt!»

Weitere gebieterische Stimmen im selben Tenor. R schnaubte, immer noch geduckt gegen das Fahrzeug gelehnt. Sprachen die mit ihm?

Ein Kerl zielte mit einer Maschinenpistole auf ihn. Er war aus der Deckung getreten und bewegte sich seelenruhig im Kugelhagel – die Schlagzeuger der Komparserie waren inzwischen außer Rand und Band.

Soldat war er jedenfalls nicht: Er trug eine Lederjacke und eine tief ins Gesicht gezogene Kappe, und seine Figur war alles andere als athletisch. Obwohl, er hatte etwas von einem Polizisten, vielleicht wegen des Schnurrbarts. In dem Fall musste er allerdings einen gewissen Rang haben; erst ab Sergeant aufwärts konnte man sich solch eine Wampe leisten.

«Wo wollen Sie hin?»

«Nach Hause. Ich wohne gleich da drüben. Ich will zu meiner Frau und meinen Kindern!»

Der Kerl blickte in die Richtung, in die R deutete. Es war das Gebiet, in dem weit heftiger geschossen wurde. Abfällig betrachtete er den von schwarzen Rußflecken verunstalteten jungen Mann mit den dicken Brillengläsern, und sein Schnurrbart hob sich süffisant, als er sagte: «Nur zu, wenn Sie den Mut haben.»

R reckte den Hals und riskierte einen Blick über das Autodach.

Der Kerl hatte mit seiner Bemerkung ins Schwarze getroffen. Hatte er den Mut?

9.

Elina und die Mädchen fielen ihm um den Hals und wollten ihn gar nicht mehr loslassen. Und als gäbe es weit und breit keinen Schusswechsel, fragte er, warum sie denn um diese Zeit noch wach seien. Ohne die Antwort auf die absurde Frage abzuwarten, schickte er die Mädchen auf ihr Zimmer.

«Schnell aufs Klo und ab ins Bett.» Die allabendliche Leier.

Elina begann zu gestikulieren. Erst da bemerkte R die übrige Rasselbande.

Na endlich. Das war allein nicht zu schaffen, sagte Elina mit Händen und Lippen gleichzeitig.

Die Kinder kauerten trotz der Kälte barfuß und im Schlafanzug in einer dunklen Ecke. Eng aneinandergeschmiegt, als suchten sie Halt. Es waren fünf der zehn blinden Schüler, die sich in Elinas Obhut befanden, alle im Alter zwischen sechs und zwölf. Das Haus diente als Schule, und sie wohnten auch dort. Die Wochenenden verbrachte die Hälfte der kleinen Bewohner bei ihren Familien, das hier war die hilflose andere Hälfte.

«Keine Angst, Kinder», sagte R. Ihre Zimmer gingen nicht auf die Straße hinaus, somit bestand für sie keine Gefahr. «Das hört sich schlimmer an, als es ist. Und jetzt wird geschlafen!»

Und um sie zu ermuntern, begann er die Ouvertüre von 1812 zu trällern – die Kanonen dazu donnerten ja bereits – und den Takt zu klatschen.

«Wo hast du denn gesteckt?», fragte Elina leise, als die Kinder weg waren. Sie hatte die Angewohnheit, im Haus zu flüstern; sie glaubte, die Blinden könnten alles hören.

Anstelle einer Antwort nahm er ihre Hand und zog sie ins Kinderzimmer. Was für ein Paar: Elina, die eher wütend als verängstigt wirkte, im Morgenmantel und R mit schwarzer Tarnbemalung.

Das Zimmer von V und P war sicher, das einzige Fenster ging auf den Innenhof hinaus. Sie deckten die Mädchen gut zu und legten sich zu ihnen ins Bett.

Die Mädchen waren bei dem monotonen Geballer schnell eingeschlafen.

«Das geht doch auf das Konto dieses Faschisten», raunte Elina. Ihr war der Unaussprechliche ebenfalls verhasst. «Deswegen haben sie das Standrecht verhängt. Das war das Einzige, was sie im Radio gesagt haben!»

Nervös rieb sie sich die Hände an den Knien. R wollte sie beruhigen. Er sagte, sie solle sich keine Sorgen machen, die hätten schon alles unter Kontrolle. Wenn es in unmittelbarer Nähe einen Aufstand gegeben hätte, sei er bestimmt längst niedergeschlagen worden.

Da die Lüge keinerlei Wirkung zeigte, berichtete er ihr von seinem nächtlichen Abenteuer im Ton eines Schelmenstücks.

Doch die Worte versiegten bald. Die Zitadelle wurde weiter mit Schüssen und Kriegsgeschrei belagert. Die Stille dazwischen war noch beunruhigender als das Kampfgeschehen.

Unter dem Vorwand, sich einen Kaffee machen zu wollen, verschwand R in die Küche.

Auf halbem Weg hörte er von draußen den verzweifelten Ruf: «Lasst mich jetzt nicht allein, ihr Arschlöcher!»

Es ging ihm durch Mark und Bein, die Stimme gehörte eindeutig einem jungen Kerl.

Da draußen verblutete ein Junge.

10.

Aufgeschreckt von dem Lärm, wollte Elina nachsehen. Sie traute ihren Augen nicht: Ihr Mann stand in der offenen Haustür, und es spazierten nacheinander immer mehr Soldaten herein. Fünf. Zehn. Fünfzehn. Sie verteilten sich überall im Haus. Einer wagte es sogar, sich ihr mitten im Flur mit gestrengem Blick in den Weg zu stellen, das Mausergewehr wie eine Schranke auf den Boden gestützt; er machte eine Miene, als sei sie der Eindringling.

Elina schob sich an ihm vorbei. Wie viele waren inzwischen im Haus? Zwanzig? Dreißig? Das Wohnzimmer war komplett belagert: An jedem Fenster standen zwei Soldaten und verschmierten ihre Kretonne-Vorhänge mit Waffenfett. Sie warf einen Blick in die Küche. Auch dort hatten sie sich niedergelassen. Sie fürchtete um den Inhalt des Kühlschranks, in dem sie das Essen für ihre Schüler aufbewahrte. Elina wollte zu ihrem Mann, der immer noch als Wachposten in der Tür stand. Der letzte Uniformierte, ein Offizier, trat ein. Elina hörte, wie er sich als Feldwebel Cruset oder de Cruset vorstellte und R für sein Entgegenkommen dankte.

«Sie knallen uns ab wie die Hasen», klagte er. «Und keiner hat uns reingelassen.»

Er bat um Zutritt zur Terrasse.

R begleitete ihn. Unterwegs traf sein Blick auf Elina. Sie wechselten kein Wort, aber die Botschaft war klar. Sie, vorwurfsvoll: Was machst du? Warum lässt du diese Ungeheuer ins Haus? Er mit Unschuldsmiene: Hast du nicht gehört, dass sie im Kugelhagel standen?

Elina ließ ihn passieren. Für eine Aussprache war später noch Zeit. Jetzt musste sie sich erst mal darum kümmern, dass die Kinder sich nicht zu Tode ängstigten.

Sie schloss sich mit ihren Schülern ein. Ihr lagen Worte auf der Zunge, die einem Kanonier die Schamröte ins Gesicht getrieben hätte.

11.

Die Truppen verließen das Haus im Morgengrauen. Elina schloss hinter ihnen ab und begann sofort mit dem Aufräumen. Sie wollte die Spuren der ungebetenen Gäste beseitigen. Doch allein war das unmöglich zu schaffen: verdreckte Böden, die Toilette versifft mit Spuren von Urin und Erbrochenem. Bis die Ordnung wiederhergestellt wäre, stünde die Sonne schon am Himmel. Doch noch mehr belastete sie der Gedanke, künftig nicht mehr durchs Haus gehen zu können, ohne an allen Ecken Soldaten mit dem Gewehr im Anschlag vor sich zu sehen.

Sie wollte R bitten, ihr ausnahmsweise zu helfen, doch der war schon wieder auf dem Weg zur Tür. Er zog gerade den Mantel an.

«Wo willst du hin?», fuhr sie ihn an.

«Nachsehen, was los ist», erwiderte er. «Ich bin gleich wieder da.»

Elina hatte keine Ahnung, dass R schon zum zweiten Mal in dieser Nacht einem inneren Impuls folgte und dass er durch seine Neugier um ein Haar Bekanntschaft mit einer Kugel gemacht hätte. (Diese kleine Anekdote hatte er ausgespart.) Es war nicht zu fassen. Welcher Mann verließ sein Haus, nachdem er es gerade erst zurückerobert hatte? Ein weiteres Mysterium auf der Liste, zu der das Zusammenleben mit R sie inspirierte. Es verschlug ihr immer wieder die Sprache.

Als sie selbige wiedergefunden hatte, bellte sie: «Sag mal, spinnst du?»

Doch es war zu spät, R war schon weg.

12.

Während die Soldaten des Haus besetzt hielten, hatte R es vor Unruhe kaum ausgehalten. Die Eindringlinge, das Kauderwelsch aus den Walkie-Talkies, waren ihm auf die Nerven gegangen, und selbst Elina hatte am Ende ihre Schüler sich selbst überlassen, um Cruset – oder hatte er de Cruset gesagt? – die Herrschaft über das Haus streitig zu machen. R hatte nicht eine Sekunde gezweifelt, dass Elina sich durchsetzen würde. Sie hatte die Soldaten zusammengeschissen, als wären es ihre Zöglinge; für Elina machte es keinen Unterschied, ob man Blinde oder Soldaten anleitete. Er war sich überflüssig vorgekommen, hatte noch einen Blick ins Kinderzimmer geworfen – die Mädchen schliefen tief und fest – und sich dann vors Radio gesetzt.

Die Ausbeute an Informationen war spärlich, es wurde lediglich bestätigt, dass es sich um einen peronistischen Aufstand handelte und dass man, wie von Elina bereits erahnt, das Standrecht verhängt hatte. Dem Sprecher zufolge hatte die Regierung die Revolte niedergeschlagen, und die Situation war unter Kontrolle. R bezweifelte das; es entsprach wohl eher dem Wunschdenken des militärischen Nachrichtendienstes als der Realität – inteligencia militar, Militär und Intelligenz, ein Widerspruch in sich. Doch eine andere Information schien unanfechtbar: die Nachricht, dass man in Lanús achtzehn Zivilisten erschossen hatte.

Es lief ihm eiskalt den Rücken hinunter, es hielt ihn nicht mehr auf seinem Platz. Da war kein Windstoß gewesen, das Schaudern war allein seinem Hirn entsprungen. Er fragte sich, ob die Soldaten in seinem Haus imstande wären, jemanden zu erschießen, und ob einer der Erschossenen womöglich gar kein Verschwörer, sondern lediglich ein Neugieriger gewesen war, der in die falsche Straße eingebogen war.

R trat in der Hoffnung hinaus auf die Straße, dass nach dem Rückzug alles wieder sei wie zuvor. Doch eine solche Schießerei hinterließ zwangsläufig Spuren. Angefangen bei seinem Haus: Löcher in Wänden und Rollläden, Blutflecken, die man rasch abwaschen musste, bevor sie in das poröse Material eindrangen (das übernehme ich, Elina rastet sonst aus).

Er trat auf Glasscherben, sammelte Patronenhülsen ein, bog um eine Stoßstange. Ein Auto stand quer auf der Straße. Es war von Kugeln durchsiebt, nicht eine einzige Scheibe war heil geblieben. Und es saß noch jemand – etwas, das sich nicht mehr regte – am Steuer.

R blickte sich um. Zu beiden Seiten der Straße geschlossene Türen, Fenster und Läden. Nicht ein einziger Vorhang bewegte sich.

Die Marsmenschen waren zumindest durch dieses Viertel gezogen. Sonst blieb ja nur die Schlussfolgerung, dass er der einzige Neugierige war. Oder der einzige Leichtsinnige?

Er ging zwei Schritte auf das von Kugeln durchsiebte Auto zu, aber nicht weiter. Anhand des aufsteigenden Qualms zu urteilen – es handelte sich um einen Ford Fairlane, der nicht mehr zu gebrauchen war –, konnte der Wagen jeden Moment explodieren. Sogar aus der Entfernung konnte er den Toten sehen.

Jackett aus grobem karierten Stoff. Einfarbige Krawatte. Glattrasiert. Er klemmte zwischen Sitz und Lenkrad. Sein Körper war zum Fenster hin geneigt, als wollte er aller Welt zeigen, dass ihm die Schädeldecke abhandengekommen war.

Schwer zu sagen, ob er schwarzes Haar hatte oder ob das Blut die Haarsträhnen dunkel färbte, die nicht durch den Schuss verbrannt waren. Bei der Hirnmasse gab es keinen Zweifel; sie sah genauso aus wie auf den Anatomiebildern. Nicht unähnlich dem Bries, das Elina in ihren Ravioli verwendete.

Das ist also der Tod, dachte er. Auf den ersten Blick wirkte er auf ihn lediglich wie eine Abwesenheit von Bewegung, von Farbe. Er hatte nicht mal einen eigenen Geruch. Der beißende Geruch in der Luft hatte eine andere Ursache: das Pulver und das verbrannte Gummi.

Zum zweiten Mal in dieser Nacht wusste er nicht, was er fühlte.

13.

Er entfernte die Flecken von der Straße und ging unter die Dusche.

Zu seiner Überraschung gesellte sich Elina zu ihm. Das hatte sie nur zweimal getan, als sie noch nicht verheiratet waren, seitdem nicht mehr. Schnell wurde ihm klar, dass das nichts mit Romantik zu tun hatte. Elina wollte nur so schnell wie möglich heiß duschen und die Haut abrubbeln, die mit diesen Leuten in Berührung gekommen war, bis alles wieder sauber wäre.

Bereitwillig machte R ihr Platz. Er war gekränkt, nicht weil Elina die Dusche für sich beanspruchte, sondern weil die Berührung ihrer Körper sie völlig kalt zu lassen schien.

«Heute wollten mich in der Kneipe ein paar Mädchen verführen. Ohne jede Hemmung», sagte er.

Elina seifte sich weiter mit dem Schwamm ein.

«Und, wie hast du reagiert?», fragte sie schließlich.

«Sie haben sich vollkommen albern aufgeführt und mich um Feuer gebeten. Und ich, ganz Kavalier, bin dem Wunsch natürlich nachgekommen.»

Elina drehte sich zu ihm um. Ihr Gesicht war feuerrot. Nicht nur wegen des heißen Wassers. Sie kochte vor Wut.

«Aber weil ich Kavalier und dazu verheiratet bin», fügte er rasch hinzu, «habe ich das Streichholz mit der linken Hand entzündet und ihnen den Ehering unter die Nase gehalten. Was sagst du dazu?», meinte er und ließ den Ringfinger tanzen. «Da waren sie bedient.»

Elina runzelte die Stirn. Sie konnte noch so wütend sein, wenn er mit einem seiner Scherze kam, musste sie einfach lachen.

«Es hätte nicht mehr viel gefehlt, und der verheiratete Kavalier hätte keine Eier mehr in der Hose.»

Und um keinen Zweifel an ihrer Absicht aufkommen zu lassen, packte sie das Körperteil von R, das sie im Ernstfall abzuschneiden gedachte.

Sie vögelten schnell, animalisch und leise. (Geräuschlos zu vögeln ist für Eltern unumgänglich, umso mehr, wenn man mit Blinden in einem Haus lebt.) Während er sich abtrocknete, dachte er an den Teil der Anekdote, den er seiner Frau – wieder mal – vorenthalten hatte.

Das Mädchen hatte ihn durch den Rauchschleier gefragt: «Was macht ein verheirateter Mann samstagnachts allein in einer Kneipe?»

Worauf er mit einer Aufrichtigkeit, die Oscar Wilde erschreckt hätte, geantwortet hatte: «Das frage ich mich auch.»

14.

Elina lag noch keine fünf Minuten im Bett, da schnarchte sie schon. R dachte darüber nach, wie paradox das war. Jeder in Elinas Umfeld wusste, dass sie sich um alles kümmerte: um die Kinder, die Blinden, das Geld, die Schule, den Haushalt, ihre Karriere, Rs Karriere, die Stadt, das Land, die Welt und Unzähliges mehr. Bei der Belastung fiel es schwer zu glauben, dass sie irgendwann mal ein Auge zumachte. Doch da lag sie: Obwohl sie die Nacht inmitten einer Schlacht verbracht hatte, schlief sie, als ob es das letzte Mal wäre. R hingegen, der sich Elina zufolge um nichts anderes sorgte als um die Kunst und seine eigene Zukunft – ein wahrer Dandy, careless & free –, lag todmüde im Bett und konnte keinen Schlaf finden.

Das hatte natürlich seinen Grund. Er befand sich an einem Höhepunkt seines Lebens, dessen war er sich bewusst. Er war verheiratet mit der Frau, die er liebte, Vater von zwei wunderbaren Töchtern, mit einem sicheren Job und glänzenden Karriereaussichten in dem, was er anstrebte: Er würde Erfolg mit seinen Anthologien haben, ihm standen die Türen offen, um in La Nación zu publizieren, er hatte einen Roman in petto, den er bald herausbringen würde. Man könnte sagen, er hatte alles gut gemacht, er sei vom Glück gesegnet. Und doch … Manchmal dachte er, er hatte im Leben so oft den Kürzeren gezogen, dass er die gegenwärtige Glückssträhne einfach nicht aushielt.

Da entdeckte er die Gestalt im Türrahmen.

15.

Es war V, die Ältere. Sechs Jahre alt, ein echter Sonnenschein, schlauer und stärker als die meisten Jungen in ihrem Alter. Abwartend stand sie mit zerzaustem Haar in ihrem Pinguinnachthemd da. (Das ihrer Meinung nach eigentlich ihrer Schwester gehören sollte: Pinguine, das ist was für P, argumentierte sie; ihr stand ein Hemd mit Vögeln oder Vipern zu.)

R gab ihr ein Zeichen, dass er gleich käme. Er stand vorsichtig auf, um Elina nicht zu wecken. Er warf V wie einen eingerollten Teppich über die Schulter und ging mit ihr in die Küche.

Ein Glas Milch. Ein Glas billigen Whisky. Und alle sind zufrieden.

«Wieso bist du wach?», fragte R.

«Ich hab gar nicht geschlafen», sagte V. «All die vielen Männer im Haus … Ich habe ihre Schritte über mir gehört. Bumm, Bumm, Bumm … Das hat mich ganz verrückt gemacht!»

«Aber ich war bei dir am Bett und hab mit dir gesprochen und so. Und du hast nicht mal mit der Wimper gezuckt.»

«Ich dachte, du wärst einer von ihnen. Er hätte nur so getan, als wäre er du!»

«Hör auf mit dem Blödsinn. Ich hab sogar die Zauberworte zu dir gesagt.»

«Das beweist gar nichts. Die können sie herausgefunden haben.»

V saß auf dem Hocker, die Hände unter die Schenkel geklemmt, und ließ die nackten Füße baumeln. Selbst ungekämmt und halbnackt hatte sie etwas Majestätisches.

Einmal hatte sie ihm ins Ohr geflüstert: «Papi, ich liebe dich unmenschlich.» Normalerweise korrigierte R all ihre Fehler – Elina fand das übertrieben –, doch in dem Fall hatte er sich jeden Kommentar verkniffen. Sie würde schon lernen, wie es richtig heißt. Es gab Wichtigeres als die Unendlichkeit.

Er stellte den Whisky ab und trat zu ihr. Er wollte ihr Gesicht ganz nah vor sich haben.

«Ich würde unsere Worte nie jemandem verraten. Nicht einmal deiner Mutter oder deiner Schwester. Sonst verlieren sie ihre Zauberkraft!» Er sah ihr in die Augen. «Außerdem sind das keine üblen Kerle. Es sind Soldaten. Sie sind für uns da. Sie haben auf uns aufgepasst.»

V hob eine Augenbraue. «Aber sie stinken», sagte sie. «Ich mag sie nicht, nein, nein!»

V hatte recht. Die Soldaten stanken, der ätzende, alles durchdringende Geruch lag immer noch in der Luft. Das lag nicht daran, dass sie sich nicht wuschen, es kam von der Angst: durch Uniformen gefilterte säuerliche Ausdünstungen. Wie sollte er V erklären, dass diese Kinder – denn nichts anderes waren sie, kaum älter als zwanzig – Angst hatten zu sterben, noch bevor ihr Leben richtig begonnen hatte, und noch dazu arbeiteten sie zu den denkbar schlechtesten Bedingungen: schlechte Bezahlung, übergriffige Vorgesetzte, fragwürdige Befehle und ein Feind, bei dem sie nicht sicher waren, ob sie ihn tatsächlich hassten.

Sie sträubte sich ein wenig, aber dann ließ sie sich umarmen. Mit etwas Glück würde die Berührung eine Erklärung überflüssig machen, für die er ohnehin nicht die richtigen Worte fand.

«Und du stinkst nach Whisky», sagte V.

«Halt den Schnabel.»

Draußen wurde es hell. Eine kleine Unannehmlichkeit, der man begegnen konnte, indem man einfach die Rollläden runterließ. Es war Sonntag, er hoffte, dass Elina P in Schach hielt und ihn ausschlafen ließ. Aber die Spatzen hatten schon mit ihrem lauten Gezwitscher begonnen. Das ließ sich schwieriger abstellen. Die Fenster boten keinen Widerstand gegen den Lärm von draußen. Und mit Watte in den Ohren zu schlafen war ungewohnt und unbequem.

Verdammte Spatzen. So leid es ihm für Shakespeare tat, der behauptet, sie hätten ihn zu einer seiner besten Zeilen inspiriert: The readiness is all.

R war nicht bereit. Nicht für diesen Tag, der ihn vor der Zeit ereilte, noch für die Tage danach.

Trotzdem trieb ihn sein Herz weiter Richtung Zukunft.

ERSTER TEIL

Ein Regen von Blut

EINS

Der Hund, der vom Mann gebissen wurde

1.

Ende 1956 war Buenos Aires Opfer einer glühenden Hitzewelle. Die Stadt war zu der Zeit schon ein Leviathan, ein Moloch, ähnlich dem Ungeheuer, das Jahwe während der Genesis einen ganzen Tag in Atem gehalten hatte.

Mit jedem Sonnenaufgang schien die Stadt näher am Äquator und immer weiter von dem kalten, schmutzigen Fluss entfernt zu liegen, der seit ihrer Gründung ihre Ausläufer umspülte.

Hauswände und Straßen speicherten die Wärme. Durch die Hochhäuser konnte die Luft nicht zirkulieren. Die Wasserhähne spuckten nur noch lauwarme Brühe aus. Die Motoren der Autos glühten. Wenn ein paar Tropfen Regen fielen und auf den Stein träfen, wäre die Luftfeuchtigkeit nicht mehr auszuhalten.

Doch Regen war noch lange nicht in Sicht. Unterdessen waren die Gebäude im Zentrum – Erben der Altstadt, zwischen dem Bajo und der 9 de Julio – eine Zweigstelle der Hölle, nur ebenerdig.

2.

In den Verlagshäusern war die Hitze am schlimmsten. Täglich entbrannte in den Räumen über der Avenida de Mayo ein zäher Kampf um die Ventilatoren und ihre Ausrichtung.

Gregorio positionierte seinen General Electric so, dass der Luftstrom die Seiten nicht durcheinanderwirbelte, an denen er gerade arbeitete. (An dem Nachmittag lag auf seinem Schreibtisch ein bunter Stapel mit Werken von Faulkner, Alberdi, Holmberg, Leguizamón und George Musters in unterschiedlichen Phasen des Editionsprozesses: Larve, Puppe oder Schmetterling.) Doch aus diesem Winkel blies der Ventilator den kühlen Wind zu Horacios Tisch hinüber und wirbelte die Reproduktionen von Cézanne auf. Also drehte Horacio – der zu dem Zeitpunkt schon alle verbalen Möglichkeiten der Einflussnahme ausgeschöpft hatte – seinen Westinghouse so, dass er der von Gregorio erzeugten Windböe Paroli bot. Dabei hätten sowohl Gregorio als auch Horacio die sinnlos vergeudete künstliche Brise dringend benötigt, um la Hitze zu überleben. So aber landeten die aus dem Streit entstandenen Luftmassen bei Enriqueta. Und es ging aus der Schlacht diejenige siegreich hervor, die sich aus allen Scharmützeln heraushielt.

Wie ihre männlichen Kollegen ging auch Enriqueta einer geistigen Tätigkeit nach. Sie studierte gerade den Brief einer Leserin, die die Übersetzung eines Verbs in ihrer Übertragung des Rolandslieds kritisierte. (Man könne esclargier nicht im Sinne von apaiser übersetzen, man müsse bei allem, was mit la granz ire von Karl dem Großen zu tun hat, vorsichtig sein.) Doch im Unterschied zu ihren männlichen Kollegen war sie durchaus in der Lage, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren, ohne alles andere auszublenden.

Sie war strikt pragmatisch. Sie betrachtete die kleinen Probleme des Alltags nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung für ihre Intelligenz. Auf diese Weise sparte sie Zeit und Spucke: Sie hatte den Brief mit Büroklammern an einem Heft befestigt; so war er vor den Windstößen geschützt. Immer wieder bot sie ihre Hilfe an, in dem Wissen, dass ihre Kollegen sie ablehnen würden. Der Mann müsste erst noch geboren werden, der nicht alles in eine Grundsatzdiskussion münden ließ.

Rs Erscheinen hatte sie irritiert. Plötzlich war er am Ende der Treppe aufgetaucht. Wenn jemand an einem solchen Tag den Aufzug scheute wie der Teufel das Weihwasser, musste er den Verstand verloren haben. R war natürlich nicht immun gegen die Hitze: Er trug das Jackett in der Hand, war knallrot, und das Hemd hatte Schweißflecken unter den Achseln.

Die Art, wie er sich zwischen den Schreibtischen bewegte, sagte einiges aus. Er war in Eile oder zumindest angespannt. Ohne ein Wort des Grußes sah er sich um. Als er nicht fand, was er suchte, begab er sich in die Umlaufbahn des nächstgelegenen Gestirns.

«Gibt es irgendwo eine Schreibmaschine?»

«Nimm meine», sagte Gregorio.

R warf seine Aktentasche auf die Underwood und begann den Tisch wegzuschieben. Die quietschenden Rollen übertönten mit ihrem Ostinato die Ventilatoren. Das ließ erst nach, als die Wand ihn ausbremste.

Dort schlug er in einer Ecke sein Lager auf. Er besorgte sich einen Stapel Papier, holte eine Mappe heraus, spannte zwei durch Kohlepapier getrennte Seiten ein und begann zu schreiben.

Und sich zu vertippen.

Den ersten Fehler strich er wütend aus. Das Geratter der Maschine war ein eindeutiges Indiz: Solch eine Musik entsteht nur, wenn der Schreibende unterstreicht – und R hatte es zu eilig, um einen Gedanken auf das Erscheinungsbild des Textes zu verschwenden – oder wenn er durch Aneinanderreihung des Buchstabens X einen barmherzigen Schleier über das Missglückte legt.

Beim zweiten Fehler verkniff er sich das Fluchen und ersuchte ein anderes Gestirn um Beistand.

«He, Horacio – Korrektur?»

Horacio, ebenso ein Anhänger sprachlicher Ökonomie, griff in die Schublade und warf ihm ein Fläschchen zu. R fing es in der Luft.

Männer mögen unpraktisch sein, aber werfen und fangen können sie, dachte Enriqueta.

Beim ersten Pinselstrich war R noch sparsam. Beim nächsten Fehler sah das schon anders aus; Enriqueta beobachtete, wie er sich mit einer Geste, die zu van Gogh gepasst hätte, über seine Leinwand hermachte. Sie dachte an den Durchschlag: Wenn R das Original allzu stark übermalte, wäre das zweite Blatt vollkommen unleserlich.

Eine Minute später hatten sich die Hämmerchen verhakt, weil er drei Buchstaben gleichzeitig heruntergedrückt hatte. Der Fluch, eine Anspielung auf das weibliche Geschlecht, war laut und deutlich zu hören.

Enriqueta zögerte. Sie kannte R schon eine Weile, aber sie hatten sich beide davor gehütet, ihren rapport zu vertiefen. Ihre Beziehung zu ihm war wie die zu Greg und Horacio: professionell und belanglos. Doch von den dreien war R der Einzige, der nicht gleich nervös wurde, wenn sie ihnen in manchen Situationen etwas voraushatte. Das gab den Ausschlag. Sie legte den Leserbrief beiseite, stand auf und ging auf ihn zu.

«Guten Tag», sagte sie. Grundsätzlich wusste sie es zu schätzen, wenn sich jemand jede Form von Galanterie sparte, es gefiel ihr, dass R sie «wie einen der Jungs» behandelte. Doch jetzt ging es darum, die Karten neu zu mischen. «Kann ich Ihnen behilflich sein?»

R sah sie an, als hätte er sie noch nie zuvor gesehen. Er deutete auf die Mappe auf dem Schreibtisch und sagte: «Sie werden meine Schrift nicht lesen können.»

«Dann diktieren Sie’s mir eben.»

«Ich will Sie nicht von Ihrer Arbeit abhalten.»

«Ich hab den Roland satt. Ich brauche mal eine Auszeit.»

«Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Freund haben.»

«Einen Freund? Ich? Wer hat Ihnen gesagt …»

R machte sich über sie lustig. Jetzt war es Enriqueta, die innerlich fluchte: Rot zu werden war wirklich das Letzte, was sie wollte; jetzt stand sie da wie ein alberner Backfisch. Reflexartig griff sie nach der Mappe. Sie wollte sich selbst überzeugen, ob seine Schrift so krakelig war, wie R behauptete, und nebenbei herausfinden, was das für ein Text war, der ihn derart quälte.

Rs Hand fegte ihre einfach weg. Es tat nicht weh, aber sie war verdattert: Unversehens war die Mappe zu ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt, der sie an seine Brust drückte.

Betretenes Schweigen. Unvermittelt stand R auf und überließ ihr den Stuhl, nicht aber die Mappe.

Enriqueta überlegte, ob sie auf dem Absatz kehrtmachen und zu ihrem Platz zurückkehren sollte. In den nächsten Jahren würde sie sich unzählige Male fragen, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie diesem Impuls nachgegeben hätte.

Doch sie setzte sich.

Sie schob die Beine zusammen, setzte sich gerade hin, legte die Finger auf die Tastatur und las die letzten Zeilen, die R getippt hatte.

Die Kugel war durch die Wange in Höhe des linken Nasenflügels eingetreten und am Kiefer wieder ausgetrete

Rs letzter Anschlag hatte das n verfehlt und stattdessen einen anderen Buchstaben getroffen, den er unter einem Korrekturklecks begraben hatte.

«Eine neue Geschichte von Daniel Hernández?», fragte Enriqueta. Hernández war der Protagonist der Erzählungen, für die R den Preis erhalten hatte. Sie dachte, er habe plötzlich einen Einfall gehabt, den er umgehend zu Papier bringen wollte. Besser spät als nie, im Verlag war man es schon leid, ihn nach einem neuen Buch zu fragen.

Anstelle einer Antwort blickte R zum anderen Ende des Raums, wo Gregorio und Horacio sich wieder an ihren Ventilatoren zu schaffen machten. Er fuhr sich mit den Fingern über die Mundwinkel, legte die andere Hand auf die Rücklehne von Enriquetas Stuhl und sagte wie ein Pirat, der eine geheime Karte entdeckt hat: «Ich glaube, ich habe den Hund gefunden, der vom Mann gebissen wurde.»

3.

Die Formulierung verwunderte Enriqueta nicht weiter. Es war ein geflügeltes Wort in Journalistenkreisen. Eine ironische Umschreibung für außergewöhnliche Geschichten, echte Knüller. Das Rätsel um den Text war gelöst: Was sie in die Maschine tippen würde, war keine erfundene Geschichte.

«Oh, das freut mich», erwiderte sie. «Jetzt bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als mir alles zu erzählen. Und schön der Reihe nach. Denken Sie an die sechs W-Fragen!»

Enriqueta hatte das bewusst gesagt. Sie wollte ihm zeigen, dass sie trotz ihrer Jugend die Nerven behielt. Es war das Erste, was man in einer Redaktion lernte. Jede Geschichte sollte klar sechs Fragen beantworten: wer, wie, was, wann, wo, warum.

R erwiderte, liebend gern, wenn das Diktat beendet sei. Er wollte sich erst von der Last befreien.

«Danach lade ich Sie auf ein Bier ein», sagte er. «Und dann erzähle ich Ihnen alles.»

Enriqueta war hin- und hergerissen. Es störte sie, dass man sie für eine Sekretärin hielt; sie hatte einen Fehler gemacht, sich für das Diktat zur Verfügung zu stellen, sie hätte ihre Hilfe mehr allgemeiner anbieten sollen. Doch gleichzeitig gefiel ihr die Aussicht, gemeinsam nach der Arbeit ein Bier zu trinken. Solange R ihre Zeichen nicht missdeuten würde: Ihr Interesse war rein beruflicher Natur!

«Fangen wir an?»

Enriqueta konzentrierte sich wieder auf die Underwood. Die schwarze Maschine schnurrte wie ein Kätzchen, für sie gab es keine bessere.

R begann zu diktieren.

4.

Die Geschichte, die in Enriquetas Kopf entstand, während sie tippte, entsprach genau dem Satz, den sie gelesen hatte, als die Druckerschwärze noch nicht getrocknet war: Es ging um den Bericht eines Überlebenden einer grauenvollen Nacht.

Als die Puzzleteile sich allmählich zusammenfügten, wagte Enriqueta eine Zwischenbemerkung: «Das war doch in der Nacht, als …»

«Ja, ja.»

«Ist der Junge Peronist?»

«Was hat das mit der Geschichte zu tun?»

Rs Reaktion war barsch. Sie sollte erst mal stillschweigend alles niederschreiben und sich ihre Fragen für die Kneipe aufheben. Man musste Geduld haben, die Sternstunde des Journalismus war zum Greifen nah.

Einriqueta tippte flink und fehlerfrei. («Wie eine gatling gun», sagte R in einer Schreibpause. Ihr war schleierhaft, was er meinte, aber sie verbuchte es als Lob.) Sie händigte ihm die fertigen Seiten aus, und R trennte das Original von der Kopie. Fertig und noch dazu in der Zeit: Sie waren ein gutes Team.

Gregorio und Horacio machten sich bereit für den Aufbruch, sie hatten gleichzeitig ihre Ventilatoren abgestellt.

«Kommt ihr noch mit auf ein Bier?», fragte R.

Gregorio und Horacio sahen einander fragend an.

R legte nach. «Ich hab eine Geschichte, die wird euch umhauen.»

Horacio sah auf die Uhr. «Große Lust auf die U-Bahn habe ich nicht», sagte er.

«Ich auf die Tram auch nicht», meinte auch Gregorio.

Die Frage war geklärt. Nur Enriqueta war wieder einmal hin- und hergerissen.

Einerseits fand sie es beruhigend, dass Gregorio und Horacio sich ihnen anschlossen, andererseits war sie verärgert. Die Informationen, die R beschafft hatte, waren heikel. Wenn sie vor der Zeit bekannt würden, könnte die Sache platzen. Gregorio und Horacio waren nette Kerle, aber niemand war gegen die Sünde des Vertrauensbruchs gefeit. Wer konnte schon der Versuchung widerstehen, eine gute Geschichte zu erzählen?

R offenkundig nicht.

Sie nahmen die Treppe nach unten und durchquerten den Buchladen.

Da ihnen die Hitze im Nacken saß, entschieden sie sich für das Café Victoria, das über Deckenventilatoren verfügte.

5.

Zu dieser abendlichen Stunde konnte R seine Unruhe nicht mehr bezwingen. Er begann zu erzählen, noch bevor das Bier kam.

Angefangen hatte alles am letzten Wochenende. In einem Café in La Plata, in dem er regelmäßig Schach spielte. Auch dort war literweise eiskaltes Bieckert geflossen.

«Ich habe dort einen Freund getroffen, Quique Dillon», berichtete R. «Wir haben uns eine Weile über die obligatorischen Themen unterhalten: die Hitze, Chesterton, das Land. An einem bestimmten Punkt hatte ich das Gefühl, er hört mir überhaupt nicht zu. Er sah mich und grinste wie Alices Katze. Ich frage ihn: ‹Was ist los? Was amüsiert dich so?› Und er: ‹Mir ist da was zu Ohren gekommen … Eine unglaubliche Geschichte! Wenn ich sie dir erzähle, bist du platt.›»

Der Kellner kam mit zwei Flaschen Bieckert. R schwieg, während die Gläser verteilt wurden.

«Dauert das Vorgeplänkel noch lange?», fragte Horacio.

«Good things come for those who wait», erwiderte R.

Als der Kellner die Flaschen geöffnet hatte, übernahm Enriqueta. Wenn es der Beschleunigung des Verfahrens diente, konnte man sich ruhig mal willfährig zeigen.

Obwohl seine Zunge brannte, nahm R nur einen winzigen Schluck. «Dann rückte er ganz nah an mich heran, damit niemand ihn hören konnte», fuhr er fort, «und sagte: Einer von den Erschossenen lebt.»

Gregorio fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund. Horacio wiederholte nur: «Einer von den Erschossenen lebt.»

«Was mich auf Anhieb beeindruckt hat», sagte R, «war das Potential dieses Satzes. Man hätte eine Horrorgeschichte im Stil von Maupassant daraus machen können: ein hingerichteter Mann, der überrascht feststellt, dass er lebt, obwohl die Kugeln seine Brust durchdrungen haben. Da habe ich mir gesagt: ‹Halt, es geht hier nicht um Literatur. Wir sprechen über das Land, über greifbare Dinge.› Und ich erinnerte mich an ein reales Ereignis – bedauerliche Sache! –, das noch nicht lange her war.»

«Valle», flüsterte Gregorio. Das war der Name des Generals, der die gescheiterte Revolte im Namen des Unaussprechlichen angeführt hatte. Wenige Tage später hatte man ihn erschossen. Man sagt, er habe sein Schicksal angenommen und seinen Henkern verziehen.

«Das habe ich ihn auch gefragt: ‹Valles Leute?› – ‹Nein›, meinte er. ‹Ein Zivilist. Einer von denen, die sie zu einer Mülldeponie in José León Suárez gekarrt haben. Da war eine Gruppe, die sie brutal gepackt und rücksichtslos abgeknallt haben.›»

«Peronisten.» Auch Horacio sprach im Flüsterton.

Enriqueta dachte, R würde Horacio an die Gurgel gehen. Doch der nahm einen großen Schluck Bier und redete weiter, als hätte er nichts gehört. «Zu dem Zeitpunkt arbeitete mein Gehirn bereits auf Hochtouren. Fragen über Fragen. ‹Wie konnte er überleben?›, frage ich. ‹Haben sie nicht richtig gezielt? Ist er geflüchtet? Hat das Siebte Kavallerieregiment ihn in letzter Sekunde gerettet?› Mein Freund sagt: ‹Er ist weggelaufen, es war ja dunkel. Aber sie haben ihn wieder gefasst. Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Darum geht’s.›»

R stellte sein Glas ab und kreuzte die Arme vor der Brust. «So weit die Aussage meines Freundes. Die Sache ist noch nicht ausgestanden. Und es ist gut möglich, dass gewisse Leute … denen es lieber wäre, wenn das Ganze nicht ans Licht käme … die Nachricht von dem Wunder so nervös macht, dass sie ihn aus dem Weg räumen wollen.»

6.

Enriqueta hatte den anderen gegenüber den Vorteil, dass sie die Geschichte schon verdauen konnte, während R diktierte. Gregorio und Horacio waren schockiert. Horacio sah sich in alle Richtungen um, als fühlte er sich beobachtet. Gregorio hatte angefangen, mit dem unteren Ende seiner Krawatte zu spielen, und wartete darauf, dass R weitersprach, er ahnte, dass die Geschichte noch lange nicht zu Ende war.

«Ich habe gefragt, ob der Junge bereit sei zu reden. Mein Freund sagte, das wisse er nicht, man müsse der Person auf den Zahn fühlen, die ihm davon erzählt habe, für die, erklärte er, viel auf dem Spiel stünde, wenn die Sache ans Licht käme. Ich habe natürlich nicht lockergelassen. ‹Die müssen den Fall publik machen. Je bekannter er in der Öffentlichkeit wird, desto besser sind sie geschützt.› Er musste mir versprechen nachzufragen. Und das hat er getan! Gleich am nächsten Tag hat er angerufen, um die Bedingungen zu besprechen.»

«Geld?»

«Nein, nein. Die Bedingungen, zu denen das Interview stattfinden sollte: Wann, wo, was ich damit vorhabe.»

«Und was hast du damit vor?»

R lächelte. Das stand ihm gut, es machte ihn attraktiver. «Die Zeitschrift Life kontaktieren. Oder die New York Times.»

«Nein, im Ernst.»

«Vielleicht veranstalte ich eine kleine Auktion unter den Medien. Wer am meisten bietet, erhält den Zuschlag», sagte er und übermalte dabei das Lächeln. «Aber ich mache mir keine Illusionen. Ich kann den tatsächlichen Wert der Sache noch nicht einschätzen. Der Mann, mit dem ich heute gesprochen habe, erscheint mir vertrauenswürdig: Er heißt Doglia, Jorge Doglia. Er ist Anwalt, noch jung, aber sehr kompetent: Er war Chef der Rechtsabteilung der Polizei der Provinz Buenos Aires … bis gestern. Er wurde abgesetzt, weil er die Folterungen in den Kommissariaten zur Anzeige gebracht hat. Ja, ihr hört richtig: wie zu den schlimmsten Zeiten unter der Regierung des Unaussprechlichen! Dabei hat er auch meinen Erschossenen kennengelernt: Als er Informationen für seine Anzeige zusammentrug, im Gefängnis von Olmos.»

«Er ist also im Gefängnis», sagte Horacio, der weiterhin den Raum im Auge behielt. «Sie haben es nicht geschafft, ihn zu erschießen, und ihn ins Gefängnis gesteckt!»

«Er war dort», sagte R. «Doglia hat einen anderen Anwalt kontaktiert, und der hat ihn rausgeholt. Mit dem Anwalt treffe ich mich morgen. Er hat mir versprochen, mir eine Kopie der Anzeige auszuhändigen, die er auf Bitten seines Mandanten bei Gericht eingereicht hat.»

Die drei sahen ihn schweigend an, als hätte der Satz mit einem Doppelpunkt geendet. Auf was warteten sie?

«Du sagst also», nahm Gregorio den Faden ein wenig schleppend wieder auf, «der Erschossene hat sich an den Richter gewandt, um zur Anzeige zu bringen … was man ihm angetan hat.»

R nickte. Hatte er sich denn nicht klar ausgedrückt?

«Der Kerl ist verrückt», sagte Horacio. «Was will er damit bezwecken? Dass sie ihre Stümperei korrigieren und ihn diesmal richtig töten?»

R gab ihm keine Antwort. Er starrte gebannt auf seinen Handrücken. Was beschäftigte ihn? Der Zustand seiner Fingernägel? Der Ehering?

«Ich hätte dasselbe getan», sagte er und ballte die Hand zur Faust. Dann hob er den Blick. «Wenn nur die Hälfte von dem, was Doglia sagt, stimmt … die Hälfte würde schon reichen! Was sie diesem Jungen angetan haben, ist unverzeihlich.»