15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

»Mein Ehrgeiz ist es zu zeigen, wie bleibend faszinierend dieser Paulus ist.« (Gerd Theißen)

Erasmus, Rhetor und Anwalt in Rom, soll die Verteidigung eines römischen Bürgers namens Paulus übernehmen. Beauftragt wird er von der jüdischen Gemeinde, der er nahe steht, ohne selbst Jude sein zu wollen. Paulus vertritt innerhalb des Judentums eine neue Richtung – und er hat Streit mit allen: mit den jüdischen Glaubensbrüdern, mit den Eliten Roms und bald auch mit seinem Anwalt. Dass der sich verliebt, macht alles nur noch komplizierter …

Gerd Theißen erweckt die plurale Vielfalt der antiken Welt, ihres Denkens, ihrer Kulturen und Richtungen zum Leben. Er erzählt, wie das junge Christentum um seine Gestalt und um seinen Platz in der Welt ringt.

- Christentum – wie alles begann

- Die Geschichte des Paulus, wie sie noch nie erzählt wurde

- Faktenreich, unterhaltsam und atmosphärisch dicht

- Spannend wie ein Roman von Robert Harris!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 399

Ähnliche

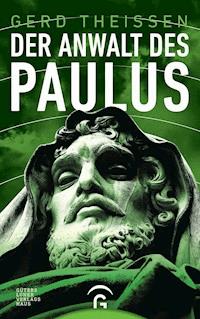

Gerd Theißen

Der Anwalt des Paulus

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

Copyright © 2017 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

Umschlaggestaltung: Gute Botschafter GmbH, Haltern am See

Umschlagmotive: Hintergrundwolken: © On-ann/shutterstock.com; Pauluskopf: Basilika von St. Paul vor den Mauern, Rom: © Salvatore Fizzarotti/shutterstock.com

Karte: © Peter Palm, Berlin

ISBN 978-3-641-21696-2V004

www.gtvh.de

Paula und Anouk,

Felix, Bela und Miro,

meinen Enkeln

Karte: © Peter Palm, Berlin

INHALT

Vorwort

1. Ein gefährlicher Auftrag

Briefe über Lebensfreude und Pessimismus

2. Streit um Paulus

Briefe über Philosophie und Religion

3. Eine Drohung

Briefe über Traditionspolitik und Traditionskritik

4. Erinnerungen eines Augenzeugen

Briefe über Mythos und Wahrheit

5. Kriminalistische Lektüre

Briefe über Fanatismus und Religion

6. Begegnung im Gefängnis

Briefe über alte und neue Welt

7. Legalisierter Massenmord

Briefe über sozialmoralische Illusionen

8. Predigt als Protest

Briefe über Sklavenaufstand in der Moral

9. Liebesbriefe

Briefe über Willensfreiheit und Gelassenheit

10. Abschiedsmahl

Briefe über Gemeinschaftsmahl und Opfer

11. Nach der Katastrophe

Ein Brief: Was gibt Mut im Leben und im Sterben?

Wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema

VORWORT

Dieser Roman über Paulus will Theologie und Leben des Paulus so darstellen, dass man versteht, was ihn bewegt und umgetrieben hat. Was über Paulus gesagt und geschrieben wird, beansprucht historisch zu sein – jedoch mit chronologischen Freiheiten. Die Erzählung spielt im Jahr 61 n.Chr., als in Rom ein Stadtpräfekt ermordet wurde. Der Brand Roms und die Christenverfolgung Neros ereigneten sich im Jahr 64 n.Chr. Paulus ist in dieser Zeit als Gefangener nach Rom gekommen. Unsere Erzählung zieht diese drei Ereignisse zeitlich zusammen. Sie werden nach den Quellen erzählt. Der Leser findet Fußnoten mit Hinweisen auf diese Quellen. Sie ermöglichen, Fiktion und Fakten zu unterscheiden. Die Rahmenhandlung ist erdichtet: Ein Anwalt soll Paulus in Rom verteidigen. Er gehört zum Kreis um den Philosophen Musonius, der Frauen zum Philosophieren ermutigt und dem auch einige Juden angehören. Das Fenster, durch das wir auf die Geschichte schauen, ist erfunden. In dieser Rahmenerzählung werden freilich historische Daten und Begebenheiten aus den Quellen verarbeitet, die hier vor allem dazu dienen, die damalige Zeit in ihren allgemeinen Zügen lebendig zu machen.

Dass ich als Wissenschaftler einen Roman schreibe, um Erkenntnisse zu verbreiten, ist nicht Ausdruck postmoderner Skepsis an der Wissenschaft. Eher steckt dahinter der Impuls der Aufklärung, wissenschaftliche Erkenntnisse allen zugänglich zu machen, die keine historisch-kritischen Arbeiten lesen. Das zugrunde liegende Paulusbild habe ich wissenschaftlich in einem zusammen mit Petra von Gemünden verfassten Buch Der Römerbrief – Rechenschaft eines Reformators, Göttingen 2016, entwickelt. In dieser Erzählung geht es mir nicht nur um die Vermittlung historischer Erkenntnisse. Die Geschichte des Paulus spricht bis heute existenziell an. In Auseinandersetzung mit ihr formulieren Menschen auch heute, was sie glauben und tun, erinnern und hoffen, lieben und hassen. Zwischen moderner und antiker Zeit kommt es zu »Horizontverschmelzungen«.

Ich danke allen, die meine erste Niederschrift dieses Romans kritisch gegengelesen haben: Ulrich Luz (Bern), Takashi Onuki (Tokyo), Annette Merz (Groningen), Doris Walch-Paul (Bonn), Sabine Fartash (Augsburg) und meiner Frau. Ihre Anregungen habe ich verarbeitet. Vieles habe ich neu formuliert, neu akzentuiert, manches gestrichen. Diedrich Steen vom Gütersloher Verlagshaus hat das Projekt eines solchen Romans gefördert. Von ihm stammt die Idee eines in die Erzählung integrierten Briefwechsels. Martin Pöttner war so freundlich, mit mir die letzten Korrekuren zu lesen. Gudrun Krieger und Tanja Scheifele haben das Manuskript beim Verlag betreut. Ihnen allen gilt mein Dank.

Ich widme das Buch meinen fünf Enkeln. Wenn sie größer sind, verstehen sie vielleicht besser, was ihren Großvater sein ganzes Leben lang beschäftigt hat: die Fragen nach der Geschichte und Kritik der Religion, nach Gott und Welt, nach Glauben und Vernunft, nach Liebe und Gerechtigkeit.

Heidelberg, den 15. Juli 2017

Gerd Theißen

1. EIN GEFÄHRLICHER AUFTRAG

Rom schwitzte unter einem hitzeflimmernden Himmel. Die Pinien gaben Schatten ohne Kühlung. Keine Wolke milderte die Sonnenglut, und die sonst so pulsierende Stadt wirkte träge und matt. Wer konnte, zog sich in sein Haus zurück und wartete, bis gegen Abend das Leben zurückkehrte. In den Häusern atmete man die abgedunkelte Kühle, die die Mauern spendeten.

Erasmus tat, was er an solchen Tagen am liebsten tat: nichts. Nichtstun ist eine Form intensiven Daseins – das hatte ihm Philodemus beigebracht, sein jüngerer Freund, ein Anhänger Epikurs.1 Erasmus folgte dessen Philosophie der Freude in der Freizeit, bei der Arbeit aber der stoischen Lehre, für die Pflichterfüllung das Wichtigste ist.2 Das war notwendig, denn er musste als Anwalt auch Angeklagte verteidigen, die er insgeheim verabscheute. So etwas verlangt Selbstdisziplin. Heute wollte er nicht an seine Klienten denken, sondern am besten an gar nichts. Er hörte in seinem Inneren die Stimme seines Freundes: »Entferne alles aus dir, was dich beunruhigt, konzentriere dich auf die reine Gegenwart, dann lebst du eine kurze Zeit wie die Götter, die glücklich in sich selbst ruhen und sich durch nichts in der Welt beunruhigen lassen.« Erasmus selbst dachte anders über die Götter. Seine stoische Philosophie sagte ihm: Es gibt nur eine Gottheit. Sie ist allgegenwärtig und wohnt in ihm als Gewissen, das sagt, was seine Pflicht ist. Übereinstimmung mit seinem Gewissen war ihm wichtiger als jedes Vergnügen. Aber natürlich träumte er davon, dass beides zusammenfällt: Pflichterfüllung und Lebensfreude.

Erasmus war mit 16 Jahren nach Rom gekommen, um Rhetorik und Recht zu studieren. Jetzt war er schon seit ein paar Jahren als Anwalt tätig. Er bewohnte auf dem Quirinalhügel nördlich des Kapitols ein Haus in Familienbesitz. Das war bei den teuren Mieten in Rom eine gute Starthilfe gewesen. Das Haus, ein kleines Atriumhaus mit hellem Innenhof, war repräsentativ genug, um in ihm als Anwalt Klienten zu empfangen, aber signalisierte gleichzeitig Bescheidenheit. Man spürte sofort: Hier wohnt keiner der ganz Reichen. Erasmus lebte dort zusammen mit seinem Sklaven Tertius, der ihm den Haushalt machte und als Schreiber ausgebildet war. Er erledigte die Korrespondenz bei seinen Anwaltsgeschäften, schrieb Verträge, Briefe und Anträge. Sie kannten sich seit ihrer Kindheit. Zusammen waren sie auf dem Landgut seines Vaters in Latium südlich von Rom aufgewachsen, nicht weit von der Hafenstadt Tarracina. Über die Via Appia waren sie zu Fuß in zwei Tagen zuhause. Als Kinder hatten sie den Standesunterschied zwischen sich kaum bemerkt. Die Eltern des Erasmus behandelten die im eigenen Haus geborenen Sklaven wie ihre Kinder und ihre unmündigen Kinder wie kleine Sklaven. Sie waren überzeugt, dass es zwischen Sklaven und Freien keinen Unterschied gebe. Denn sie gehörten zum Freundeskreis des Philosophen Musonius.3 Der lehrte als Stoiker, man solle Sklaven als Menschen betrachten, die von Natur aus frei sind und nur durch Schicksal Sklaven geworden sind. Daher dürfe man Sklaven nie die Hoffnung auf Freiheit nehmen. In der Regel wurden sie in Rom etwa im Alter von 30 Jahren freigelassen, waren aber danach auch weiterhin zu Dienstleistungen für ihre ehemaligen Herren verpflichtet.

Erasmus hatte bei einem der berühmtesten Juristen seiner Zeit, dem Senator Gaius Cassius Longinus, studiert. Der hatte ihm eingeprägt: Aufgabe des römischen Reiches ist es, durch eine Rechtsordnung den Frieden zu sichern und das Zusammenleben von vielen verschiedenen Menschen zu ermöglichen. Cassius Longinus war mit dem Attentäter Cassius, der gemeinsam mit Brutus Caesar ermordet hatte, verwandt. Er war in seinem Herzen Republikaner und stolz darauf, dass sich das Recht auch gegen tyrannische Menschen durchsetzt.4 Daneben hatte Erasmus wie seine Eltern Lehrvorträge bei Musonius gehört und war Anhänger der stoischen Philosophie geworden. Jetzt war er schon ein paar Jahre als Anwalt tätig und hatte einige schwierige Prozesse gewonnen.

Doch daran wollte er jetzt nicht denken. Jetzt sollte ihn die Gegenwart ganz erfüllen. Aber das fiel schwer. Mit Macht zogen ihn seine Gedanken in die Zukunft. In ein paar Wochen würden seine Eltern Cornelius und Cornelia gemeinsam ihren 45. und 40. Geburtstag feiern. Die Geburtstage lagen nur wenige Tage auseinander. Da musste er zeigen, dass er in seinem Rhetorikstudium etwas gelernt hatte! Alle Gäste erwarteten von ihm eine Rede. Aber was sollte er sagen? Das Thema sollte die Ehe sein – mit Gedanken des Musonius. Der lehrte: Ehepartner sollen die besten Freunde sein, alles gemeinsam haben, sich in allem unterstützen und gern zusammen leben. Nur war das für seine Eltern nichts Neues. Das alles hatten sie oft bei Musonius gehört. Seine Rede musste noch etwas Besonderes enthalten, was für seine Eltern und seine Beziehung zu ihnen charakteristisch war.

In seiner Einleitung wollte er ihnen erst einmal danken. Seine Eltern hatten ihm den in Rom ungewöhnlichen Namen »Erasmus« gegeben. Das griechische Wort »Erasmios« bedeutet ›Geliebter‹ und ›Ersehnter‹. Seine Eltern hatten ihn gewollt. Sie hatten ihm das Gefühl gegeben, erwünscht zu sein. Ein besseres Geschenk kann man seinen Kindern nicht geben.5

Hauptsächlich aber wollte er die Ehephilosophie des Musonius auf die Eltern anwenden. Sein Vater war ein Pragmatiker. Die Ideale unserer Philosophen, meinte er, seien sehr gut, aber oft wenig praktikabel. Man solle niemandem etwas abverlangen, was ihn überfordert – das sei für ihn einer der wichtigsten Grundsätze des römischen Rechts.6 Wenn Stoiker z.B. die Seelenruhe anpreisen, die Überwindung aller Affekte, die Ausrottung des Zorns und der Begierde, so seien das so hohe Ideale, dass nur alle paar Jahrhunderte ein Mensch sie verwirklichen könne. Genauso dachte Cornelia. Erasmus wollte beide damit überraschen, dass er ihre Philosophie in wenigen Grundsätzen zusammenfasste. Dazu aber hatte er erst vage Ideen.

Sollte er den Grundsatz formulieren: Es gibt keine Sondermoral für Männer oder Frauen? Für alle gilt: Du sollst niemanden verletzen, sollst jedem das Seine geben, sollst so leben, dass du geachtet wirst!7 Oder war das nicht alles trivial? Moral versteht sich eigentlich von selbst.

Sollte er die Maxime: »Behandle den anderen so, wie du wünschst, von ihm behandelt zu werden!«8 auf die Ehe anwenden? Das könnte etwa so lauten: Verlange von deinem Partner nur, was erfüllbar ist, damit er nichts Unerfüllbares von dir verlangt! Aber klang das nicht allzu nüchtern?

Oder sollte er seine eigene Lebensweisheit zum Besten geben: Lebe gut mit dir selbst zusammen! Wenn du dich nicht selbst ertragen kannst, fällt es anderen schwer, dich zu ertragen. Mit dieser Lebensmaxime hatte er sich freilich manchmal verteidigt, wenn er gefragt wurde, warum er noch nicht geheiratet hatte. Auch das war noch nicht die große zündende Idee.

Am besten fand er zurzeit den Gedanken: Die besten Ehepartner sind die, die auch mit dem zweitbesten Partner gut zusammenleben könnten. Im Leben trifft man immer einen, den man für noch besser hält. Dieser Grundsatz erspart den Test darauf, ob das auch wirklich stimmt.

Eine Abwandlung desselben Gedankens wäre: Die besten Partner haben als Verliebte die Erfahrung gemacht: Liebe macht blind. Aber die Ehe war für sie eine wirksame Therapie gegen diese Blindheit. Wenn Ehepartner sich nach wiedererlangter Sehkraft mit Liebe ansehen, sind sie ein glückliches Paar.

Bei dieser Rede gab es freilich ein Problem: Je überzeugender er seine Ehephilosophie ausbreiten würde, umso mehr würde er seinen Eltern das Stichwort zu der Frage geben: Wann heiratest du? Sollte er ihnen dann sagen, dass er eine junge Frau im Blick hatte, dass es da aber Probleme gab? Sie würden wissen wollen, wer diese Frau sei und warum er als erfolgreicher Anwalt Schwierigkeiten habe, diese Frau für sich zu gewinnen. Erasmus rief ihr Bild in sich wach. Seine Gedanken wanderten durch die Gassen Roms zu dem Haus, in dem sie wohnte. Was sie in diesem Augenblick wohl tat? Ob sie an ihn dachte? Ob sie wünschte, er möge an sie denken? Ob sie auch dachte, er würde jetzt an sie denken? Und wenn es nicht so war: Was könnte er tun, dass sie an ihn dachte und noch öfter an ihn denkt. Er fing an, von ihr zu träumen. Kein Zweifel, er war verliebt. Dabei war sie keine Schönheit der Art, wie man sie auf den Statuen Roms sah. Ihr Aussehen hatte etwas Herbes, das sich in weiches Licht verwandelte, wenn ihre Augen funkelten – keine Venus, keine Puppe, kein Schmusekätzchen, aber ein wunderbarer Mensch. Ihre Worte drangen tief in sein Inneres.

Plötzlich wurde er aus seinen Gedanken gerissen. Er hörte Geräusche im Hauseingang und meinte, die Stimme Nathans zu hören. Nathan war der Vorsteher einer jüdischen Synagoge in Rom. Er hatte ihn im Kreis des Musonius kennengelernt. Auf seine Bitten hin hatte er vor zwei Jahren jüdische Priester in einem Prozess verteidigt, die als Gefangene aus Jerusalem noch Rom geschickt worden waren. Darüber waren sie Freunde geworden. Wenn Nathan ihn mitten in dieser großen Hitze aufsuchte, dann musste etwas passiert sein! Da kam auch schon Tertius und meldete Nathan an. Der betrat schwitzend das Zimmer. Anstatt ihn wie sonst mit vielen Worten zu begrüßen, kam er gleich zur Sache:

»Erasmus, entschuldige, dass ich dich überfalle. Wir brauchen dich. Kannst du noch einmal einen Fall für die jüdische Gemeinde übernehmen?«

Erasmus seufzte innerlich: Jetzt musste er von romantischen Träumen auf Pflichterfüllung umschalten. Er bot Nathan einen Platz auf der ihm gegenüber stehenden Liege an, ließ Tertius Wasser und frisch gepressten Saft bringen. Dann sagte er knurrig:

»Gibt es wieder Streit um euren verdammten Tempelberg in Jerusalem?«

Nathan nickte.

Erasmus stöhnte: »O Gott, damit möchte ich nichts zu tun haben! Das ist ja Wahnsinn, wie ihr um den Tempel streitet.«

Erasmus konnte so offen mit Nathan reden, denn beide waren sich einig, dass der Streit um den Tempel makaber war. In diesem Streit hatte Erasmus einst einige Priester verteidigt.9 Die Römer hatten dem jüdischen König Agrippa II. die Oberaufsicht über den Tempel übertragen, obwohl sie selbst Judäa regierten und dem König nur einige Gebiete im Norden und Osten Judäas überlassen hatten. Der Palast des Königs grenzte gleich an den Tempel. Um alles im Tempelinneren einsehen zu können, hatte er in seinem Palast einen hohen Turm gleich neben dem Tempel erbaut. Das war Teil eines Machtkampfes gegen die Priester im Tempel. Diese wiederum hatten eine noch höhere Mauer errichtet. Das Problem war nur: Die Mauer nahm auch den im Tempel stationierten römischen Soldaten die Einsicht in den Tempelbezirk, so dass sie bei Unruhen nicht direkt eingreifen konnten. Daher hatte der römische Prokurator – so nannte man den für Judäa zuständigen römischen Beamten – gegen die Errichtung der Mauer protestiert und die für den Mauerbau verantwortlichen Priester zum Prozess nach Rom geschickt. Eigentlich war ihr Fall aussichtslos gewesen. Gegen die gemeinsamen Interessen von Römern und König Agrippa hatten sie keine Chance. Alles hatte dafür gesprochen, dass die Priester als Feinde des Römischen Reiches hingerichtet würden. Trotzdem hatte Erasmus ihren Freispruch erwirkt. Dabei waren sie ihm im Grunde unsympathisch. Erasmus mochte ebenso wenig wie Nathan Menschen, die ihre Tempel gegen andere Menschen verbarrikadieren. Dies hatte beide einander näher gebracht.

In der Zeit danach hatte Erasmus oft die Familie des Nathan besucht, vor allem seine Frau Salome und seine Tochter Hannah. Sie alle verband ihre Zugehörigkeit zum Kreis um Musonius. Alle interessierten sich für Philosophie. So war er ein Freund der Familie geworden. Seine stoische Philosophie der Pflichterfüllung und das jüdische Leben nach dem Gesetz passten gut zusammen.

Nathan berichtete: »Es geht wieder um den Tempelberg, aber diesmal ist alles anders. Der Jude, für den wir einen Anwalt suchen, will nicht Mauern errichten, sondern einreißen. Er will den Tempel für alle Völker öffnen. Im Augenblick darf den inneren Tempelbezirk kein Nicht-Jude betreten. Das wollte er abschaffen. Deshalb wurde er in Ketten nach Rom geschickt. Wir Juden in Rom sind alarmiert. Wir brauchen dich als erfahrenen Anwalt.«

Erasmus schüttelte den Kopf: »Die Priester wollten den Tempel verbarrikadieren. Wie kann ich jetzt einen Juden verteidigen, der ihn öffnen will? Damit mache ich mich unglaubwürdig.«

Nathan ließ nicht locker: »Ich weiß doch, du denkst wie ich: Alle Menschen sind Bürger einer einzigen Stadt. Die ganze Welt ist unsere Stadt. Wir sind ›Kosmopoliten‹.10 Dieser Gefangene ist ein kosmopolitischer Jude. Ihn kannst du aus voller Überzeugung verteidigen!«

»Auch die Priester habe ich aus Überzeugung verteidigt, obwohl ich ihre Überzeugung nicht teile«, widersprach Erasmus: »Das ist nur scheinbar paradox. Ich habe so argumentiert: Wer gegen Traditionen verstößt, stört den Religionsfrieden. König Agrippa hat diesen Frieden verletzt, nicht die Priester. Das hat vor Gericht überzeugt. Und jetzt soll ich das Gegenteil davon vertreten? Dieser Kerl stört den Frieden auf dem Tempelberg. Solche Leute kann ich nicht verteidigen! Niemals!«

»Hör mich an, ehe du Nein sagst. Diesem Menschen wurde zum Verhängnis, dass er einen römischen Namen hat: Paulus. Er ist römischer Bürger.11 Du kannst ihn mit dem Argument heraushauen: Ein römischer Bürger wurde von fanatischen Juden angeklagt, weil er auch für Römer den Jerusalemer Tempel öffnen lassen wollte; das Römische Reich muss solche weltoffenen Juden unterstützen. So etwas überzeugt vor Gericht.« Nathan sah seinen Freund erwartungsvoll an.

Doch der antwortete: »Das glaube ich nicht. Ein römischer Bürger, der auf dem Tempelberg Unruhe stiftet, verletzt die Grundsätze römischer Religionspolitik. Die sagen: Religionsstreit lässt sich nur vermeiden, wenn wir Traditionen respektieren und keine Neuerungen einführen.«

»Das galt aber nicht für die Religionspolitik des Kaisers Gaius Caligula.12 Der hat bewusst religiöse Traditionen verletzt. Du kannst diesen Paulus als Opfer von dessen Religionspolitik hinstellen. Caligula wollte vor etwa 20 Jahren den jüdischen Tempel in ein römisches Staatsheiligtum verwandeln und für alle Völker öffnen. Er wollte seine eigene Statue dort aufstellen. Er hielt sich für einen Gott. Damals hätte es fast einen Aufstand gegeben, doch da wurde Caligula überraschend ermordet.13 Danach blieb unter Juden die Angst lebendig, ein Nachfolger könnte seinen Plan zu Ende führen.14 Diese Angst wurde Paulus zum Verhängnis. Sobald ein römischer Staatsbürger im Tempel etwas verändern und ihn für andere Völker öffnen will, erinnern sich alle an den verrückten Caligula und befürchten, die Römer wollten nachholen, was der nicht geschafft hat: den jüdischen Tempel zu einem Tempel für alle Völker zu machen.«

Nathan war aufgesprungen und gestikulierte beim Reden so lebhaft, als sei Erasmus der Richter und er der Anwalt, der Paulus verteidigt. Erasmus sah ihn voll Skepsis an:

»Du traust Argumenten viel zu. Bei den jüdischen Priestern hatte ich nicht durch Argumente, sondern durch Beziehungen zum Kaiserhof Erfolg. Poppäa, Neros Geliebte und Frau,15 sympathisiert mit den Juden. Einige halten sie sogar für eine ›Gottesfürchtige‹.«

Nathan unterbrach ihn: »Wie auch du einer bist. Du besuchst unsere Synagoge, teilst unseren Glauben an Gott, lässt dich aber nicht beschneiden und hältst keine Speisegebote – leider!«

»Ja, ja, ich interessiere mich eher philosophisch für euch. Aber Riten wie die Beschneidung schrecken Römer ab, die eure Philosophie gut finden. Deswegen habt ihr mehr Anhänger unter gebildeten Frauen wie Poppäa. Die müssen sich nicht beschneiden lassen, wenn sie sich dem Judentum anschließen. Ich konnte Poppäa durch Vermittlung meines Freundes Philodemus bewegen, sich bei Nero für die Priester einzusetzen. Das brachte die Wende im Prozess. Aber dieser Hebel fehlt mir dieses Mal. Wer jüdische Traditionen verletzt, hat bei Poppäa keine Chancen.«

»Aber Paulus folgt uralten jüdischen Traditionen, wenn er sagt, dass eines Tages alle Völker Gott im Tempel verehren werden!16 Gerade das ist der Traum aller Gottesfürchtigen! Dass sie einmal gleichberechtigt mit allen Juden sind!«

Erasmus schaute ihn freundlich an, sagte aber mit Nachdruck: »Nathan, diesen Traum habe ich auch. Trotzdem kann ich diesen Fall nicht übernehmen. Der Tempelberg ist ein Wespennest. Wer sich ihm nähert, wird gestochen. Ich habe schon genug Stiche abbekommen. Dass ich die Priester raushauen konnte, war mehr Glück als Verstand. Ich hatte auch nicht nur Erfolg. Zwei Priester mussten als ›Geiseln‹ in Rom bleiben: Ismael und Helkias.17 Ihre ›Geiselhaft‹ sollte alle anderen Priester in Jerusalem abschrecken, noch einmal die römische Macht so unverschämt herauszufordern, wie sie es getan hatten. Wenn jetzt schon wieder um den Tempelberg prozessiert wird, wird dem Kaiser der Geduldsfaden reißen.«

Er machte eine Pause. Man merkte, er fühlte sich bei dieser schroffen Absage nicht wohl. Nathan war sein Freund. Erasmus wollte ihm etwas entgegenkommen: »Alles, was ich für dich machen kann, ist, diesen Fall juristisch einzuordnen. Dann kannst du einschätzen, welche Chancen ihr habt.«

Er schien eine Zeit lang in Nachdenken versunken zu sein. Nathan setzte sich wieder. Sie nippten am Glas, nahmen von den Trauben und Nüssen, die auf dem Tisch standen. Schließlich sagte Erasmus: »Juristisch entscheidend ist: Gegen welche Gesetze hat Paulus verstoßen?«

Nathan nickte: »Man wirft ihm vor, er habe einen Nicht-Juden in den inneren Tempelhof geschmuggelt. Du weißt: Den äußeren Tempelhof dürfen alle betreten. Daher nennt man ihn den ›Vorhof der Heiden‹. Aber vor der Schranke zum inneren Tempelbezirk, wo der eigentliche Gottesdienst mit Opfern und Gesängen stattfindet, stehen Warnschilder in drei Sprachen, in Hebräisch, Griechisch und Latein. Sie warnen: Wer diese Schranke als Nicht-Jude überschreitet, ist selbst Ursache seines Todes!«18

Erasmus schüttelte den Kopf: »Ich habe dir schon immer gesagt: Diese Warnschilder sind Aufforderung zu Lynchjustiz! Zu Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren! Welcher Idiot unter den römischen Präfekten und Prokuratoren19 hat das zugelassen? Römisches Recht muss überall gelten. Mein juristischer Verstand sagt mir: Wir dürfen solche rechtsfreien Räume nicht zulassen. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir freilich auch, dass es heller Wahnsinn ist, wenn dieser Paulus trotz solcher Warninschriften einen Heiden in den inneren Tempelbezirk schmuggeln wollte!«

Nathan widersprach mit Nachdruck: »Paulus leugnet das. Ich habe ihn zu diesem Punkt fragen können. Sicher ist nur: Es kam das Gerücht auf, er habe einen Heiden in den inneren Tempelhof gebracht. Das Gerücht entstand, weil man ihn in Jerusalem in Begleitung von Nicht-Juden gesehen hat.«20

»Aber deswegen verhaftet man doch keinen!«, warf Erasmus ein.

Nathan fuhr fort: »Das Gerücht war so brisant, weil Paulus nicht nur vorausgesagt hat, dass sich der Tempel irgendwann einmal öffnen werde. Er hatte angekündigt, es werde bald geschehen. Wenn so jemand mit einem Heiden in der Umgebung des Tempels gesehen wird, wirkt das auf unsere Fanatiker so, als wolle er seine Zukunftsvision verwirklichen.«

Erasmus formulierte nun wieder ganz als Jurist: »Das heißt: Einige haben diesen Zukunftstraum des Paulus als Vorbereitungshandlung für eine Straftat und diese Vorbereitungshandlung als ebenso strafwürdig wie die Straftat selbst angesehen! Das ist eine absurde Rechtslogik! Aber manche denken so absurd.«

»Was seine Zukunftsvision angeht, muss ich noch etwas sagen«, fügte Nathan verlegen hinzu, »Paulus hat nicht nur von der Öffnung des Tempels geträumt. Er hat diesen Traum in einem Brief an eine Gruppe von ›Christusanhängern‹ in Rom schriftlich mitgeteilt. Die haben mir den Abschnitt zu lesen gegeben. Dort kündigt er an, dass er Jerusalem besuchen will, um dort ›wie ein Priester Heiden als Opfer darzubringen‹.21 Er will sich mit Heiden in einem ›vernünftigen Gottesdienst‹22 vereinen.«

Erasmus horchte auf: »Das mit dem ›vernünftigen Gottesdienst‹ klingt gut. Aber wie kann er so unvernünftig sein, Übertretungen von Tempelgesetzen in einem Brief öffentlich anzukündigen!«

»Man kann seine Worte auch bildlich verstehen«, meinte Nathan, »dann hätte er nur gesagt, dass Menschen, die er für den Glauben an Gott gewonnen hat, seine Opfergabe an Gott sind. Ihr Opfer ist ihr Leben und ihr Denken. Sie müssen nicht unbedingt am Tempelgottesdienst teilnehmen.«

Erasmus schüttelte den Kopf: »Dafür müsste er nicht nach Jerusalem reisen. Deine erste Deutung leuchtet mir mehr ein: Wenn Paulus nach Jerusalem gekommen ist, um dort Heiden als Opfergabe darzubringen, dann kündigt er an, dass sie am Tempelgottesdienst teilnehmen sollen. Wenn er das nicht deutlicher sagt, zeigt er, dass er seinen Verstand noch nicht ganz verloren hat. Man posaunt Straftaten, die man begehen will, vorher nicht offen aus. Aber naiv war er. Wusste er nichts von der Todesgefahr, in die er sich hineinmanövrierte?«

Nathan war sich sicher: »Natürlich wusste er davon. In seinem Brief schreibt er davon. Er fürchtet, dass ihn seine Gegner in Jerusalem umbringen könnten. Man solle für ihn beten, damit er gerettet wird.«23

Erasmus dachte eine Zeitlang nach und setzte dann erneut zu einer Zwischenbilanz an: »Ich würde den Fall so bewerten: Zweideutige Aussagen des Paulus über eine Öffnung des Tempels haben für das Gerücht gesorgt, er würde Heiden in den inneren Tempelbezirk bringen. Das führte zu Unruhen, als er mit einem Heiden den äußeren Tempelbezirk betrat! Die öffentliche Ordnung war bedroht. In solch einem Fall muss der römische Prokurator eingreifen. Er kann dann aufgrund polizeilicher Vollmacht jemanden im Schnellverfahren zum Tode verurteilen. Doch er hat es nicht getan, sondern Paulus inhaftiert und nach Rom geschickt. Warum hat er nicht kurzen Prozess mit ihm gemacht?«

»Tatsache ist, dass der damalige Prokurator Felix diesen Paulus zwei Jahre lang in seiner Residenz in Caesarea am Meer gefangen gehalten hat.24 Warum er ihn nicht einfach hinrichten ließ? Wahrscheinlich wollte er Lösegeld aus ihm herauspressen. Das ist bei korrupten Prokuratoren so üblich. Er hatte wahrscheinlich Wind davon bekommen, dass Paulus mit viel Geld nach Jerusalem gekommen war, um Christusanhänger zu unterstützen. Paulus schreibt auch davon in seinem Brief. Felix stellte sich die Frage: Wo ist das Geld geblieben? Er wollte es unbedingt haben. Dann wurde er als Prokurator abgelöst. Sein Nachfolger Festus wollte Paulus endlich den Prozess machen. Entweder hatte er schon ein Todesurteil ausgesprochen oder es angedroht. Auf jeden Fall berief sich Paulus vor ihm auf sein Recht, als römischer Bürger an den Kaiser zu appellieren. Deswegen wurde er als Gefangener nach Rom geschickt.«

Erasmus war mit dieser Auskunft noch nicht zufrieden: »Wir wissen doch beide: Gelderpressung haben Felix und Festus bestimmt nicht als Grund für seine zweijährige Haft nach Rom gemeldet. Offiziell muss es sachliche Gründe gegeben haben, mit denen die Prokuratoren ihr Vorgehen gegen Paulus rechtfertigen konnten.«

Nathan nickte: »Auch da habe ich eine Vermutung. Für die Öffnung des Tempels hat sich Paulus auf einen Propheten Jesus mit Beinamen Christus berufen. Der soll einen neuen Tempel geweissagt haben, der eine Gebetsstätte für alle Heiden sein sollte.25 Sich auf ihn zu berufen, war desaströs. Diesen Propheten hatte ein römischer Präfekt kreuzigen lassen. Paulus berief sich also auf jemanden, der vor etwa 30 Jahren als Verbrecher hingerichtet worden war. So einem traut man alle möglichen Verbrechen zu!«

»Christus? Jesus? Nie gehört!«

Nathan erläuterte: »Christus bedeutet ›der Gesalbte‹ oder in unserer Sprache ›Messias‹. Gesalbt wurden Könige bei ihrer Inthronisation. Viele Juden erwarten einen neuen Messias. Der soll Juden die Weltherrschaft geben.«

Erasmus schaute entsetzt und steigerte sich in seiner Stimme: »Das wird ja immer schlimmer. Das ist Rebellion gegen den römischen Staat! Das sind Umsturzvorbereitungen! Und damit rückst du erst jetzt heraus?«

Nathan beschwichtigte: »Immer wieder tauchen bei uns Wirrköpfe auf und tun so, als seien sie der Messias. Aber keiner nimmt sie ernst. Alle vernünftigen Juden wissen, dass Gott in der jetzigen Geschichtszeit den Römern die Weltherrschaft gegeben hat.«

Erasmus schüttelte den Kopf: »Je mehr ich von Paulus höre, umso klarer wird: So jemanden kann man nicht verteidigen! Einen, der Visionen von einer Weltherrschaft eines jüdischen Königs propagiert – wenn das rauskommt, ist er verloren.«

Doch Nathan gab nicht auf: »Die Römer griffen in Jerusalem nicht ein, um messianische Träume im Keim zu ersticken, sondern um Paulus vor einem Mob zu schützen, der ihn lynchen wollte. Sie nahmen ihn in Schutzhaft. Und beschützten ihn auch weiterhin. Paulus erzählte mir nämlich, dass seine Gegner unter den Juden ein Attentat auf ihn geplant hatten. Sie wollten ihn auf dem Weg vom Gefängnis zum Verhör ermorden.26 Muss der römische Staat nicht seine Bürger schützen?«

Erasmus konnte den Unwillen in seiner Stimme nur schwer verbergen: »Gut, dass ich das alles noch rechtzeitig erfahre. Denn mit so einem Klienten macht man sich als Anwalt unmöglich!«

Doch Nathan redete mit erhobener Stimme weiter auf seinen Freund ein: »Mit Paulus machen vor allem wir Juden uns in Rom unmöglich. Wenn einer von uns Unruhe stiftet, heißt es gleich, alle Juden seien aufsässig. Macht ein Römer dasselbe, sagen alle: Der war eine Ausnahme. Wir Juden müssen am Ende alle ausbaden, was einer von uns tut. Du gehörst zu den wenigen Anwälten, die keine Vorurteile gegen uns haben. Deswegen kommen wir zu dir. Kannst du nicht trotz allem seine Verteidigung übernehmen? Wir brauchen einen erfahrenen Anwalt, gerade weil es ein verdammt schwieriger Fall ist.«

»Lieber Nathan«, setzte Erasmus an und wirkte dabei sehr entschieden, »es ist ganz klar: Leute wie Paulus kann man nicht verteidigen. Alles was du mir bisher erzählt hast, sagt mir: Als Mandant wäre er eine Anfechtung! Solche Leute durchkreuzen alle Verteidigungsstrategien. Sie provozieren ihre Umwelt und beklagen sich danach, dass alle gegen sie sind. Ich wette, dieser Paulus provoziert nicht nur im Tempel!«

Nathan räumte ein: »Unter Juden ist er nicht beliebt. Mein Freund Baruch meint, er schade uns, weil er lehrt, Heiden müssten sich nicht beschneiden lassen.«

Beim Stichwort »beschneiden« zuckte Erasmus zusammen und starrte Nathan einen Augenblick lang durchdringend an. Dieses Stichwort elektrisierte ihn. Er bemühte sich, Nathan nichts davon merken zu lassen und sagte nur: »Habt ihr noch mehr Ärger mit ihm?«

Nathan schaute ihn an, als hätte er doch etwas von dem gemerkt, was in Erasmus vor sich ging. Er nickte: »Seine Kritik der Speisegebote verärgert uns. Der Unterschied von reinen und unreinen Speisen sei eine menschliche Erfindung.27 Er behauptet sogar, man dürfe den Göttern geweihtes Opferfleisch essen, vorausgesetzt, man wolle damit die Götter nicht verehren.«28

Erasmus wirkte auf einmal wie verändert. Seine Stimme klang gepresst, als er rief: »Aber wäre das nicht ein gewaltiger Fortschritt, wenn sich solche Ideen durchsetzen würden? Beschneidung und Speisegebote trennen Juden und Heiden. Wenn sie wegfielen, würde das die Spannungen zwischen Juden und Heiden überwinden! Eine Beschneidung sollte man ohnehin niemandem zumuten! Heiraten zwischen Juden und Nicht-Juden wären dann leichter!«

Nathan widersprach vorsichtig: »Gewiss, es gibt Wichtigeres als diese Äußerlichkeiten. Aber an unserer Lebensweise, an Sabbatruhe, Beschneidung und Speisegeboten, werden wir als Juden erkannt. Was wir in unserem Inneren glauben, kann keiner sehen. Aber was wir öffentlich tun, nehmen alle wahr. Durch diese Riten vergewissern wir uns gegenseitig, dass wir Juden sind und Juden bleiben wollen. Wer sie uns nehmen will, nimmt uns ein Stück unserer Heimat.«

»Aber unterwerft ihr euch nicht viel zu vielen Einschränkungen, die das Leben im Judentum zur Last machen?«

»Im Vergleich zu anderen fordern wir viel. Wir müssen alle sieben Tage zusammenkommen, um Gottes Gebote zu studieren, und nach ihnen unser Leben gestalten! Seine Gebote sind nicht leicht. Wer verzichtet schon gerne auf so viele Speisen? Wer bekennt sich zu seiner Beschneidung, obwohl viele Völker sie ablehnen? Aber diese Mühen, die uns unsere Lebensweise abverlangt, sind ein Test, ob es jemand ernst damit meint, Jude zu sein.«

Erasmus schwieg betreten. Dann sagte er leise: »Dieser Paulus hat eine sympathische Seite. Im Prinzip interessiert mich das, ich meine, philosophisch und abstrakt. Ist das nicht ein sehr weltoffenes Judentum?«

Nathan hakte nach: »Willst du es dir noch einmal überlegen, ob du ihn doch verteidigst?«

»Das habe ich nicht gesagt, ich müsste mehr über ihn wissen. Ich werde meine ehemaligen Klienten, die beiden Priester Ismael und Helkias, konsultieren. Die kennen sich in all diesen Konflikten in Judäa aus. Sagtest du nicht, dass auch dein Freund Baruch Paulus kritisiert? Auch ihn muss ich unbedingt sprechen. Ein Anwalt muss alle Schwachstellen seines Mandanten kennen, alles, was man ihm vorwerfen kann.«

»Willst du also doch seine Verteidigung übernehmen?«

»Wenn ich jetzt sofort entscheiden müsste, würde ich Nein sagen. Dieser Paulus interessiert mich aber, wie gesagt, aus philosophischen Gründen. Er vertritt ein Judentum, das ich lieber verteidigen würde als die Priester mit ihrem Mauerbau! Aber Menschen wie Paulus sind ein Risiko – nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, auch für einen Anwalt.«

Nathan stieß noch einmal nach: »Manche seiner Gedanken sind für Römer und Griechen gewiss eine Torheit und für uns Juden ein Ärgernis.29 Aber spricht das gegen sie? Auch eure Philosophen haben ihre Mitbürger provoziert, wurden verbannt, Sokrates sogar hingerichtet. Unsere Propheten wurden abgelehnt. Vielleicht gehört Paulus zu diesen Außenseitern mit neuen Ideen.«

Erasmus antwortete: »Das kann sein, würde aber seine Verteidigung nicht leichter machen. Ich schlage vor: Komm in ein paar Tagen noch einmal mit deinem Freund Baruch. Ich muss wissen, was er an Paulus kritisiert. Ich werde Ismael und Helkias sprechen. Ob ich dann die Verteidigung des Paulus übernehme, das werden wir sehen! Im Augenblick warnt eine Stimme in mir: Lass die Finger von diesem Fall! Hier kannst du nicht helfen!«

Nathan verabschiedete sich. Er versprach, bald mit Baruch wiederzukommen. Erasmus befahl seinem Sklaven Tertius, Nathan nach Hause zu begleiten und ihn gegen die Gluthitze der Sonne abzuschirmen. Nathan lehnte höflich ab:

»Lass den Tertius hier. Ich komme allein gut nach Hause. Auch Sklaven sind Menschen. Was ich ihm zumute, muss ich auch mir zumuten.«

»Ach was«, meinte Erasmus, »Tertius hat es so gut bei mir, dass ich ihm hin und wieder einen beschwerlichen Auftrag geben muss, sonst kommt er auf den Gedanken, er wäre kein Sklave. Sklaven muss man darin trainieren, bei unangenehmen Aufgaben zu gehorchen, dann sind sie dankbar, wenn sie hin und wieder angenehme Aufgaben erhalten.«

Nathan wollte widersprechen. Doch Erasmus kam ihm zuvor:

»Der Auftrag dich zu begleiten, gehört zu den angenehmen Aufgaben. Unterhalte dich gut mit ihm! Das wird ihm guttun. Er ist ein kluger junger Mensch.«

Nathan lenkte ein: »Wenn du es so siehst, soll er mich begleiten«

Erasmus fügte hinzu: »Und grüß deine Frau und Hannah von mir. Wir beide sehen uns hoffentlich bald wieder – zusammen mit Baruch.«

Nathan und Tertius verschwanden im dahinwelkenden Spätnachmittag. Die Sonne begann sich rötlich zu färben. Bald würden sich ihre Strahlen in das warme Licht des Abends verwandeln. Die Gedanken des Erasmus wanderten mit den beiden Männern zu Hannah. Das war die junge Frau, in die er sich verliebt hatte. Er träumte davon, sie zu heiraten. Sie war nach den Vorstellungen des Musonius erzogen worden. Musonius predigte, dass Frauen genauso in Philosophie unterrichtet werden sollten wie Männer. Nathan und seine Frau Salome hatten deshalb viel in die Ausbildung von Hannah investiert. Sie war gebildet, kannte nicht nur jüdische, sondern auch griechische und lateinische Schriften. Mit ihr konnte man sich über Philosophie unterhalten. Bald nachdem er sie kennengelernt hatte, war ihm klar: So eine Frau trifft man nur einmal im Leben. Aber sie war eine Jüdin. Da gab es Heiratshindernisse. Eins davon war die Beschneidung. Sollten die Ideen von Paulus dieses Heiratshindernis beseitigen? Und wenn auch noch die Speisegebote wegfielen, dann konnte er seine sozialen Kontakte ohne Einschränkung weiter pflegen. Das war für einen Anwalt wichtig.

Dann dachte er an Tertius, der mit ihm zusammenlebte. Er machte sich keine Illusionen darüber, dass die meisten dachten, der junge Sklave sei der Liebhaber. Erasmus hatte im Prinzip nichts gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen. Sein Freund Philodemus lebte mit Philandros zusammen. Sie waren ein Paar. Aber der Freund des Philodemus war kein Sklave. Sie hatten einander aufgrund ihrer Liebe zur epikureischen Philosophie gefunden. Sie standen einander bei – in guten und in bösen Tagen. Solche gleichwertigen Paare waren in Rom die Ausnahme. Die konnte er akzeptieren. Denn er hatte bei Musonius gelernt: Abhängige Menschen macht man nicht zu Geliebten. Da die meisten gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Rom Beziehungen zu Sklaven waren, lehnte Musonius sie vielleicht zu strikt ab. Da dachte Erasmus toleranter.

Die Beziehung zu Tertius war etwas anderes. Erasmus war mit ihm wie mit einem Bruder aufgewachsen. Das neutralisiert die Beziehung. Hin und wieder hatte er sogar den Verdacht, ob Tertius sein Halbbruder war? War er ihm nicht im Gesicht ähnlich? Verstanden sie sich nicht so gut wie Geschwister? War es ausgeschlossen, dass sein Vater Tertius mit seiner Sklavin Lydia gezeugt hatte? Nie hatte er etwas vom Vater des Tertius gehört. Seine Mutter Lydia hatte ihn zusammen mit Tertius aufgezogen, als seien beide ihre Kinder. Dass der Vater des Tertius namenlos blieb, war zwar üblich. Sklaven hatten rechtlich keinen Vater. Dadurch wurde oft aber auch verschleiert, dass im Haus geborene Sklavenkinder vom Hausherrn stammten. Solch eine außereheliche Nebenbeziehung entsprach zwar nicht den Ehevorstellungen des Musonius. Aber vielleicht hatte es ja Gründe, warum sein Vater meinte, die strengen Grundsätze der Philosophen überforderten die Menschen. Ob dahinter persönliche Erfahrung steckte? Aber das konnte er in seiner Rede nicht zum Thema machen. Außerdem wusste er nicht, was wirklich geschehen war. Er wusste nicht, ob seine Mutter mehr wusste. Oder ahnte? Er jedenfalls ahnte, dass es da ein Familiengeheimnis gab. Aber was würde es ändern? Seine beiden Eltern lebten gut zusammen. Tertius und er hatten es gut bei ihnen und bei Lydia gehabt. Das allein war entscheidend.

Noch am selben Abend schrieb Erasmus in einem Brief an Philodemus von der Anfrage, die Verteidigung des Paulus zu übernehmen. Philodemus hatte ihm schon bei der Verteidigung der jüdischen Priester geholfen. Tertius brachte den Brief zu Philodemus. Zwei Tage später war das Antwortschreiben da, das ihn davor warnte, die Verteidigung zu übernehmen. Wie immer kamen sie in ihren Briefen dabei auf philosophische Themen. Diesmal war es das Thema: Lebensfreude und Pessimismus.

Briefe über Lebensfreude und Pessimismus

Philodemus an Erasmus: Grüße!

Ich hoffe, es geht Dir gut. Was Du schreibst, alarmiert mich. Überlege Dir alles noch einmal, ehe Du die Verteidigung eines jüdischen Wirrkopfes übernimmst, der den Tempelberg als Hebel benutzt, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Der Prozess gegen die jüdischen Priester war schwierig genug – und wäre fast zu einem Fiasko geworden, wenn ich nicht Poppäa dafür gewonnen hätte zu intervenieren.

Ich möchte auch eine Frage stellen, die man nur stellen kann, wenn man ein guter Freund ist: Sind Deine Motive bei einer Übernahme der Verteidigung sachlich? Du schreibst, dass dieser jüdische Wirrkopf die Beschneidung abschaffen will. Deswegen interessiert er Dich. Du bist in Hannah verliebt. Du hast mir gesagt, eine Frau wie sie könntest Du heiraten. Aber da gibt es dieses Heiratshindernis zwischen Juden und Nicht-Juden: die Beschneidung. Selbst weltoffen lebende jüdische Familien verlangen von ihren nicht-jüdischen Schwiegersöhnen, dass sie ihre Religion übernehmen und sich beschneiden lassen. Ich kann gut verstehen, dass Du vor solch einer Operation zurückschreckst. So etwas würde ich nie zulassen. Aber nun zeigt Dir dieser jüdische Wirrkopf einen Ausweg. Er sagt, dass die Beschneidung überflüssig sei, der Glaube allein genüge. Dein stoischer Gottesglaube steht dem jüdischen Gottesglauben nahe: Auch dieser Gott fordert mit strengen Geboten, die sich gegen menschliche Neigungen durchsetzen müssen. Er meldet sich im Gewissen. Du könntest dem jüdischen Gottesglauben zustimmen. Wenn sich Paulus mit seiner Meinung durchsetzt, dass man auf die Beschneidung verzichten kann, wäre ein Hindernis für Deine Heirat beseitigt. Ich gebe Dir als Freund den Rat: Trenne solche menschlichen Motive von der juristischen Problematik eines solchen Prozesses – sonst triffst Du eine Fehlentscheidung!

Sei Dir bewusst: Du heiratest in eine Familie, die zu einem Volk gehört, das von vielen abgelehnt wird. Selbst wenn die Beschneidung wegfiele, ist dieser Ritus ein Symbol für seine pessimistische Mentalität. Menschen sind nach jüdischem Glauben so, wie sie geboren werden, nicht gut genug. Erst ein Leben nach strengen Geboten ist ein menschenwürdiges Leben. Dafür »beschneiden« sie sich im übertragenen Sinne. Sie versagen sich Lust und Freude. Ihr Gewissen verdunkelt ihr Leben. Nach dem Tod erwarten sie ein Gericht, machen sich damit unnötig Angst. Das ist das Gegenteil einer Philosophie der Freude und Freundschaft. Da lobe ich mir Epikur und Lukrez. Lebe nach ihrer Philosophie. Die passt besser zu Dir. Bedenke, das Judentum ist mehr als eine Philosophie, es ist ein Volk, dem Du angehören wirst. Es hat eine von Katastrophen und Unglück gezeichnete Geschichte, die zu Deiner Geschichte wird.

Halte Dich fern von diesem Glauben und seiner Lebensverdunkelung. Deine stoische Philosophie macht Dich allzu anfällig für sie. Auch Ihr Stoiker zerstört Lebensfreude durch strenge Gebote. Ich vertraue auf Deinen gesunden Menschenverstand und unsere Freundschaft.

Grüße von Philodemus

Erasmus an Philodemus: Grüße!

Dein Leben möge voll Freude sein! In einem Punkt muss ich Dir widersprechen. Das Judentum ist nicht lebensfeindlich. Alle Lebenseinstellungen, die Du unter Griechen und Römern findest, findest Du auch bei Juden. Auch sie kennen eine »Philosophie der Lebensfreude«, die sie ihrem König Salomo zuschreiben. Der scheint von der Philosophie Epikurs beeinflusst zu sein. Er schreibt, dass Gott dem Menschen Ewigkeit und Freude ins Herz gegeben hat.30 Die Ewigkeit mache ihm bewusst, dass er vergänglich ist. Die Freude helfe ihm, die Vergänglichkeit zu vergessen. Das Leben solle man mit seiner Frau genießen. Auch bei den Juden gibt es also philosophische Strömungen der Lebensbejahung. Sie nennen ihre Philosophie bescheiden »Weisheit«. Dieser Paulus soll aus Tarsos stammen, einer Stadt, aus der auch einige Philosophen kommen. Vielleicht erklärt das seine Weltoffenheit und griechische Bildung. Und was Hannah betrifft: Sie wies mich einmal auf die Schriften dieses Königs Salomos hin. In ihnen fand ich das schönste Liebesgedicht, das ich je gelesen habe:

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz.

Wie ein Siegel auf deinen Arm.

Denn Liebe ist stark wie der Tod

und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich.

Ihre Glut ist feurig

und eine Flamme des Herrn,

so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen

und Ströme sie nicht ertränken können.

Wenn einer alles Gut in seinem Hause

um die Liebe geben wollte,

so könnte das alles nicht genügen.31

Selbst für einen Epikureer ist das stark. Kennst nicht auch Du solch eine starke Liebe – die Liebe zu Deinem Freund? Ist sie nicht wie meine Liebe zu Hannah? Als Stoiker müsste ich gegen so viel Liebe Bedenken anmelden. Trotzdem bin ich von Hannah und solchen Gedichten begeistert. Vielleicht müssen wir unsere Philosophie der Freude noch ein wenig ausbauen! Warum sollten wir dabei nicht von Juden lernen? Sollte man nicht gerade von ihnen lernen, mitten in den Katastrophen der Geschichte und des Lebens einen Funken Freude im Herzen lebendig zu halten? Und darin ein Stück Ewigkeit zu erleben?

Grüße an Philodemus

Grüße auch an Deinen Freund Philandros

von Erasmus

1 Ziel der Philosophie Epikurs (ca. 341–271/70 v. Chr.) ist Lebensfreude durch eine Seelenruhe, die sich von unnötigen Ängsten frei macht, Unerreichbares nicht anstrebt, Unvermeidbares mit Fassung erträgt. Die Götter sind Vorbilder dieser Seligkeit. Die Welt ist ein Spiel von Atomen, in dem menschliche Freiheit möglich ist. Philodemus hieß ein epikureischer Philosoph aus Gadara (ca. 110–40/35 v.Chr.), der in Italien gelehrt hat.

2 Die stoische Philosophie, von Zenon von Kition (333/2–271/0 v.Chr.) gegründet, sucht Seelenruhe durch Einordnung des Menschen in ein von Gott gelenktes Universum. Pflichterfüllung bringt das Leben zu seiner Erfüllung. Diese Philosophie dominierte in der gebildeten Oberschicht. Seneca (1–65 n.Chr.) war von der Stoa beeinflusst.

3 Gaius Musonius Rufus (ca. 30–101/2 n.Chr.), ein römischer Ritter, lehrte als stoischer Philosoph unter Nero in Rom, wurde verbannt, versuchte im Bürgerkrieg nach Neros Tod Soldaten vergeblich vom Kampf abzuhalten (Tacitus, Historien III 81). Unter Vespasian ging er noch einmal ins Exil. Von ihm sind Aufzeichnungen seiner Lehrreden erhalten.

4 Gaius Cassius Longinus (gest. 69 n.Chr.) schrieb drei nicht erhaltene Bücher über das bürgerliche Recht. Er stammte vom Bruder des Caesarmörders Cassius ab, war im Jahr 30 Konsul, später Statthalter in Asien und Syrien. Nero verbannte den schon erblindeten alten Mann. Vespasian rief ihn zurück. Kurz nach seiner Rückkehr starb er. Nach Tacitus, Annalen XII 12,1, überragte er alle als Kenner der Gesetze; er lobt, dass sein Verhalten dignum maioribus suis (d.h. seiner Vorfahren würdig) sei.

5 »Erasmus« ist (auch) ein symbolischer Name: Erasmus von Rotterdam (ca. 1466/69–1536) verband Christentum und Humanismus.

6 »Niemand darf über seine Möglichkeiten hinaus verpflichtet werden« (impossibilium nulla est obligatio; Digestae L 17,185).

7 Die lateinische Sentenz neminem laedere, suum cuique, honeste vivere findet sich bei dem Juristen Ulpian (170–223 n.Chr.) (Inst. I 1,3-4), der Grundsatz suum cuique bei Cicero (Vom Wesen der Götter III,38).

8 Dieser in der Antike und allen Weltreligionen verbreitete Grundsatz fasst in Mt 7,12 Gesetz und Propheten zusammen. Seit 1615 ist dafür die Bezeichnung »Goldene Regel« bezeugt.

9 Zum Konflikt um den Tempel vgl. Josephus, Altertümer XX 8,11 §189-196.

10 Vor allem Stoiker vertraten einen Kosmopolitismus, aber auch der jüdische Religionsphilosoph Philo von Alexandrien (erste Hälfte des 1. Jh. n.Chr.): »Der ›Großstaat‹ nämlich ist diese Welt, und er hat eine Verfassung und ein Gesetz: es ist das Naturgesetz, das gebietet, was zu tun, und verbietet, was zu unterlassen ist.« (Über Joseph 29).

11 Paulus war nach Apg 16,37f; 22,25; 23,27 römischer Bürger. Deshalb hatte er das Recht, bei einem Prozess an den Kaiser zu appellieren (vgl. Apg 25,10-12).

12 Kaiser Gaius mit Spitznamen Caligula (lat. »Stiefelchen«) regierte von 36–41 n.Chr. Claudius wurde nach dessen Ermordung im Januar 41 sein Nachfolger. Er starb im Oktober 54. Ihm folgte Nero (54–68 n.Chr.).

13 Zum Versuch des Gaius Caligula, den Tempel in ein heidnisches Staatsheiligtum zu verwandeln, vgl. Josephus, Jüdischer Krieg II 10,1-5 §184-203; Altertümer XVIII 8,1-9 §257-309, ferner Philo von Alexandrien, Die Gesandtschaft an Gaius 197-373.

14 Nach Tacitus, Annalen XII 54,1, blieb auch nach der Ermordung des Gaius Caligula »die Besorgnis, ein anderer Kaiser könne dieselbe Weisung erteilen«.

15 Poppaea Sabina stammte aus Pompeii, war nach einer Scheidung mit dem späteren Kaiser Otho verheiratet, wurde die Geliebte Neros und 62 n.Chr. seine Frau. Sie starb 65 n.Chr., nachdem Nero sie in ihrer Schwangerschaft mit Füßen getreten hatte. Poppaea war schön, intrigant und gebildet. Ihre Sympathien für das Judentum bezeugt Josephus; auf dessen Bitten hin verschaffte sie angeklagten jüdischen Priestern die Freiheit (Josephus, Leben 3 §13-16).

16 Die Erwartung einer Wallfahrt aller Völker zum Tempel findet sich u.a. in Jesaja 2,1-5; Micha 4,1-5; Jesaja 66,18-20.

17 Die Namen dieser Staatsgeiseln sind historisch, vgl. Josephus, Altertümer XX 8,11 §195.

18 Zwei Warninschriften sind als Relikte gefunden worden. Auf ihnen steht: »Niemand aus einem anderen Stamm darf (den Raum) innerhalb der Schranke und der Umzäunung rings um den Tempel betreten. Wer dabei angetroffen wird, wird selbst verantwortlich sein für den darauf folgenden Tod.« Vgl. ferner Josephus, Jüdischer Krieg VI 2,4 §125f.

19 Die römischen Beamten, die Judäa verwalteten, hießen bis Agrippa I. (41–44 n.Chr.) »Präfekten«. Nach 44 n.Chr. wurden sie zu Prokuratoren »hochgestuft«.

20 Apg 21,27-35.

21 Röm 15,16.

22 Röm 12,1 zusammen mit 15,7-13.

23 Röm 15,30-32.

24 Apg 24,22-27.

25 In Mk 11,17 zitiert Jesus Jesaja 56,7: »Mein Haus soll eine Gebetsstätte genannt werden für alle Heiden.«

26 Zur Verschwörung gegen Paulus: Apg 23,12-22.

27 Röm 14,14: Nichts ist »unrein an sich selbst; nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein«.

28 1Kor 8,1-13; 10,23-11,1.

29 1Kor 1,23.

30 Vgl. Prediger Salomo 3,11 und 5,18f.

31 Hohelied Salomos 8,6-7.

2. STREIT UM PAULUS

Vier Tage später wartete Erasmus auf den Besuch von Nathan und Baruch. Wieder ging ein heißer Sommertag zu Ende. Langsam kam wieder Leben ins Leben. Die glühende Sonne verwandelte sich in ein warmherziges Rot. Solche Abende sind wie Zauberworte. Sie öffnen Türen zu unbekannten Tiefen, als wollte der Tag im Sterben offenbaren, was er tagsüber in der Hitze verbergen musste.

Auch in Erasmus öffneten sich Türen, heute nicht zu »epikureischen« Augenblicken des Glücks, sondern für einen »stoischen« Augenblick, in dem sich ein Gott offenbart, der die Welt mit Sinn erfüllen will. Konnte man beides vereinen? Den Augenblick als Offenbarung von Glück genießen und gleichzeitig in ihm eine Aufforderung hören? Sollte er die Verteidigung des Paulus übernehmen? War dieser Auftrag ein Ruf Gottes? Oder war es der Lockruf eines Dämons, der ihn in die Irre führen wollte?

Unruhig ging er im Zimmer hin und her. Nathan und Baruch leiteten Synagogengemeinden, die von ehemaligen jüdischen Kriegsgefangenen gegründet worden waren. Ihre Vorfahren waren als Sklaven nach Rom verschleppt worden. Sie hatten ihren Synagogen die Namen ihrer Patrone gegeben – also jener Mächtigen, die sie einst versklavt und danach freigelassen hatten, wenn auch in eine sehr begrenzte Freiheit. Auch Freigelassene hatten lebenslang Verpflichtungen gegenüber ihren Patronen. Deshalb hießen ihre Synagogen die »Synagoge der Augustenser« und die »Synagoge der Agrippenser« nach Augustus und dessen Freund Agrippa.1 Zusammen bildeten sie einen lockeren Dachverband. Das Judentum bestand in Rom aus vielen Richtungen und Konflikten. Und doch gehörten alle Juden zusammen. Glaube und Lebensweise unterschieden sie von allen anderen.

Neuerdings bröckelte ihr Zusammenhalt. Das zeigte die jüngste Synagoge. Sie nannte sich die Versammlung (oder ekklesía