14,99 €

Mehr erfahren.

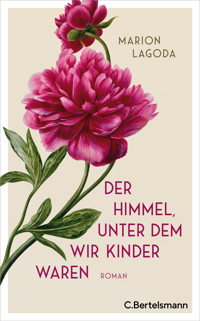

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 557

Ähnliche

»Ich weiß nur, dass wir eine Hoffnung hatten. Wir glaubten an die Zukunft, an eine bessere Zukunft, eine gerechtere Welt. Wir hatten ein Warum zum Leben.«

Sanft geschwungene Hügel bis zum Horizont und immer wieder der weite Himmel: Behütet und geborgen wächst Clara in den 1930er Jahren in einer kleinen Hofschaft im Bergischen Land auf. Ihr Vater ist Redakteur bei einer kommunistischen Tageszeitung, ihre Mutter arbeitet für einen jüdischen Buchhändler. Auch wenn die Familie einen freigeistigen, kulturell interessierten Lebenswandel pflegt, so ist das Mädchen trotzdem integriert in die Dorfgemeinschaft. Mit der Machtergreifung Hitlers ändert sich Claras idyllische Kindheit jedoch schlagartig. Der Vater wird inhaftiert, die Mutter verliert ihre Anstellung und hat Mühe, ihre Tochter und sich über Wasser zu halten, während sie unermüdlich für die Freilassung ihres Mannes kämpft. Bald bemerkt Clara auch, dass sich ihre Nachbarn und Freunde ihr gegenüber anders verhalten. Einzig ihr Patenonkel Artur erscheint Clara wie ein Fixstern am Himmel – auch wenn er als Mitglied der KPD bald fliehen muss.

Mit feinfühliger Beobachtungsgabe und inspiriert von ihrer eigenen Familiengeschichte erzählt Marion Lagoda von einer Kindheit auf dem Land, einer Kindheit unter Hitler, einer Kindheit, in der Heimat und Widerstand untrennbar miteinander verbunden sind.

Marion Lagoda ist im Bergischen Land aufgewachsen und studierte Kunstgeschichte, bevor sie ein Volontariat bei der Rheinischen Post begann. Sie arbeitete als Journalistin u.a. für die Frankfurter Rundschau und spezialisierte sich später auf die Themen Natur und Garten. Sie ist Autorin zahlreicher Gartenbücher und schreibt Gartenreportagen für verschiedene Magazine. Marion Lagoda hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Mann in Hamburg.

»Marion Lagoda erzählt die wahre Geschichte einer außergewöhnlichen Frau lebendig, mit faszinierenden Pflanzenbeschreibungen.« hygge über »Ein Garten über der Elbe«

»Geschickt verbindet Marion Lagoda Historisches und Fiktives.« belletristik-couch über »Ein Garten über der Elbe«

www.cbertelsmann.de

Marion Lagoda

Der Himmel, unter dem wir Kinder waren

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 by Marion Lagoda

Copyright © 2024 by C. Bertelsmann

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Christine Gerstacker

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka

Umschlagmotiv: © Natural History Museum, London/Bridgeman Images; © shutterstock/Fiery Phoenix

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-31394-4V001

www.cbertelsmann.de

»Das Vergessenwollen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung.«

Rabbi Israel ben Elieser, genannt Baal Schem Tov

Prolog

Später, als das Land in Trümmern lag und die Unrechtherrscher zwar nicht unschädlich gemacht waren, aber immerhin nicht mehr regierten, habe ich meinen Vater gefragt, ob es das alles wert gewesen sei.

»All die Jahre der Unsicherheit und Angst, die Zeit der Verfolgung, der Verzweiflung, deine Haft, Mutters und Arturs Tod. Hat sich das alles gelohnt? War es das wirklich wert?«

Mein Vater, an Leib und Seele versehrt und schon vom Tode gezeichnet, hatte gelächelt. Ein weiser Ausdruck lag in seinem Gesicht, ein Anflug von Mitleid ebenfalls und auch Nachsicht, Nachsicht mit meiner augenscheinlichen Verbitterung.

»Wenn du mich so fragst, kann ich nur sagen, dass ich es nicht weiß«, sagte mein Vater langsam. »Ich weiß nur, dass wir eine Hoffnung hatten. Wir glaubten an die Zukunft, an eine bessere Zukunft, eine gerechtere Welt. ›Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie.‹ Das hat Nietzsche geschrieben, und du weißt, dass ich ihn nie besonders mochte. Aber manchmal lag er eben auch nicht so ganz falsch. Wir hatten ein Warum zu leben.«

Ich war damals neunzehn Jahre alt, hatte ein Kind und meinen Vater zu versorgen. Wir hatten gerade erst einen Weltkrieg und eine mörderische Diktatur überlebt, und ich war mit seiner Antwort alles andere als zufrieden. Mir wäre es damals lieber gewesen, wir wären ebenso geschmeidig durch diese elenden zwölf Jahre geglitten wie die Buschmanns und Landaus, wie die Kochs und dieser schreckliche Fabrikant Kampmann; unsere Nachbarn, die zum Teil den Mund gehalten hatten, zum Teil glühende Nazis gewesen waren – und auch nach dem Krieg als angeblich waschechte Demokraten weiterhin gut im Geschäft. Für meine Begriffe zahlte es sich letztlich aus, sein Fähnlein nach dem Wind zu hängen und ansonsten die Klappe zu halten. Ich hatte die Nase gestrichen voll von irgendwelchen wie auch immer gearteten Idealen. Ich fand, dass keine Zukunft es wert war, dass dafür in der Gegenwart gemordet wurde. Und dass auch keine Zukunft es wert war, dass dafür in der Gegenwart gelitten wurde.

Aber angesichts von Vaters angegriffener Gesundheit, seiner diversen Verletzungen, die ihm im Lager zugefügt worden waren, sagte ich nichts. Behutsam legte ich ihm eine Decke über die zerschundenen Knie und ging in den Garten Kartoffeln ernten.

Das alles ist lange her. Und doch erinnere ich mich an diese Zeit, als wäre es gestern gewesen. Dafür erinnere ich mich oft genug nicht mehr an Dinge, die tatsächlich gestern stattgefunden haben. Aber meine Enkelin Gesa, die regelmäßig nach mir schaut, findet, dass das egal sei. In meinem Alter dürfe ich mir kleine Aussetzer und Absonderlichkeiten erlauben. Schließlich könne ich noch gut für mich selbst sorgen, und mein Kopf funktioniere immerhin noch tadellos. So gesehen hat sie recht. Auch wenn meine arthritischen Knie mir Kummer bereiten und ich den Garten schon lange nicht mehr allein bewirtschaften kann. Doch ich will nicht klagen. Wie schrieb Goethe in seinen Zahmen Xenien: »Keine Kunst ist’s, alt zu werden. Es ist Kunst, es zu ertragen.«

Es war an einem Freitag im vergangenen Juli, als Gesa mir einen Vorschlag machte. Ich war mit ihr im Garten Johannisbeeren ernten. Es war einer dieser Sommertage, die wir jetzt häufiger haben, selbst bei uns im Bergischen Land, von dessen Bewohnern es gemeinhin heißt, sie kämen schon mit einem Regenschirm in der Hand zur Welt. Unsere Körbe waren gut gefüllt, und da es sehr heiß war, schlug ich vor, für diesen Tag Schluss zu machen.

Wir saßen auf der Bank hinter meinem Haus, tranken Zitronentee und schauten müde und erhitzt in den Garten, als Gesa fragte, ob ich nicht Lust hätte, Geschehnisse von früher aufzuschreiben.

»Geschehnisse?«, fragte ich stirnrunzelnd.

»Ja, Geschehnisse halt, was du so in deiner Kindheit und Jugend erlebt hast«, erklärte sie. »Ich habe mich entschlossen, meine Doktorarbeit über politische Verfolgung und Widerstand im Bergischen Land während des Dritten Reichs zu schreiben. Da dachte ich, du kannst mir etwas darüber erzählen oder darüber schreiben; die Wahrheit, so wie es wirklich war und in keinem Geschichtsbuch steht. Du bist schließlich die Tochter eines Widerstandskämpfers und zählst zu den letzten Zeugen, die noch Friedrich Wolf, Otto Braß und Artur Becker gekannt haben.«

Ich dachte zunächst, sie mache einen Scherz. Den Arzt und Schriftsteller Friedrich Wolf kannte ich schließlich nur aus den Erzählungen meines Vaters, und Otto Braß, den »legendären Arbeiterführer«, den »König des Bergischen Landes«, wie er hier früher genannt wurde, und von Lenin höchstselbst empfangen, der war nur einmal bei uns zu Hause. Das war im November 1937, kurz vor seiner Verhaftung. Ich konnte ihn nicht leiden. Mein Vater war noch immer im KZ. Uns war nicht ganz klar, was Braß bei uns wollte. Meine Mutter war alles andere als begeistert und empfing den Gast betont kühl. Braß war in unserer Hofschaft groß geworden und kannte die Gegend gut. Doch in jenen Tagen arbeitete er längst im Untergrund, hatte schon 1934 in Berlin die Widerstandsgruppe »Deutsche Volksfront« gegründet. Zwar hatte er spätabends auf dem Umweg über die Gärten an unser Fenster geklopft. Dennoch war es stets ein Risiko, einen Kommunistenführer seines Kalibers im Haus zu haben. Wir hatten es ohnehin schwer genug.

Letztlich brachte er uns eine Nachricht von Artur Becker, der in Sorge um uns war, und versprach, für uns zu tun, was er konnte. Auf diese Nachricht hätten wir gut verzichten können, und das sagte meine Mutter Braß auch auf den Kopf zu. Er schien irgendwie beleidigt, hatte wohl gehofft, wir würden ihn, den berühmten Genossen, mit mehr Ehrerbietung empfangen. Doch da kannte er meine Mutter schlecht. Zum Schluss steckte er uns einen Umschlag mit Geld zu.

»Von Artur«, sagte er. »Er ist jetzt in Spanien.«

Doch das wussten wir bereits. Meine Mutter nahm den Umschlag entgegen und brachte Braß zur Hintertür. Er verabschiedete sich und verschwand in der Dunkelheit.

Aber, wie gesagt, er war nur einmal da und dann wieder weg. Für lange Zeit, um später in der DDR wiederaufzutauchen und Karriere zu machen. Ebenso wie Friedrich Wolf übrigens, aber das nur am Rande. Artur Becker hingegen …

Vielleicht, dachte ich, sei es an der Zeit, sich Artur Beckers zu erinnern und mit ihm all der Toten, meiner Toten, die diese unsägliche Zeit gefordert hatte; diese Weimarer Jahre, Jahre der politischen Theorien und Phobien, ohne irgendeinen integrierenden Grundkonsens; und dann diese tausend Jahre, die folgen sollten und die dann doch nur zwölf Jahre gedauert haben, genau zwölf Jahre zu viel. Doch damals, Anfang der Dreißigerjahre, wussten selbst meine Eltern und Artur nicht, in welche Katastrophe die Zukunft münden würde. Søren Kierkegaard sagte: »Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.« So ist es auch mit der Geschichte. Blauäugigkeit kann man meiner Familie wirklich nicht vorwerfen, aber begriffen haben wir das, was uns widerfahren ist, erst hinterher, als alles vorbei war und ich nur noch auf die Friedhöfe gehen konnte, wo ich hilflos vor den Gräbern stand.

In den folgenden Tagen ging mir Gesas Vorschlag nicht mehr aus dem Sinn. Aber er kam mir zunehmend abwegig vor. Was hatte ich schließlich zu bieten, außer meinen Erinnerungen? Und Erinnerungen sind, wie man weiß, nicht sonderlich zuverlässig. Wer vermag mit Sicherheit zu sagen, was in der Vergangenheit wirklich passiert ist? Denn die Wahrheit, wie Gesa sie gern hören würde, die kenne ich nicht. Ich kenne nur das, was sich in meinem Gedächtnis festgesetzt hat. All diese Bilder, Gefühle, Stimmungen sind sicher eine Realität, doch vermutlich eine andere Art von Realität als die, die eine junge Geschichtsdoktorandin dokumentiert haben möchte. Diese Realität muss weder besser noch schlechter sein. Die Erinnerung sondert aus, sie ordnet und differenziert je nach Präferenz des Erinnernden.

Doch schließlich, so dachte ich, habe ich auch noch die Notizen und die Erzählungen meines Vaters. Ich habe die Tagebücher meiner Mutter, die ich erst Jahre nach ihrem Tod gelesen habe; zu einer Zeit, als ich dachte, den Schmerz über unser Zerwürfnis und ihren Tod verarbeitet zu haben. Ein Irrtum, wie ich jetzt weiß.

Ich habe Arturs Briefe und seine Aufzeichnungen, die nach seinem Tod auf verschlungenen Wegen zu uns gelangt sind. Und ich habe die Postkarte, diese alte Schwarz-Weiß-Fotografie von der Plaza de Cataluña in Barcelona mit ihren majestätischen Bauwerken und zig Palmen im Vordergrund. Die Karte war gleichfalls auf verborgenen Wegen, aber weitaus früher bei mir gelandet. Denn sie war an mich adressiert, seine Patentochter.

»Liebe Clara, ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Ob wir uns überhaupt je wiedersehen«, stand da auf der Rückseite in seiner kleinen makellosen Schrift zu lesen. »Die Zeiten sind konfus. Ich schreibe Dir aus Spanien. Ich habe hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Hier ist es viel wärmer als bei uns im Bergischen Land. Es gibt keine Wälder, dafür viel mehr Sonne. Und dann gibt es diesen Himmel, diesen endlosen, wunderbaren Sternenhimmel, Spaniens Himmel, der in einem unserer Lieder besungen wird. Ein Himmel, so funkelnd und so entrückt, dass man sich ganz klein und unbedeutend vorkommt. Es scheint mir, dass es hier viel mehr Sterne gibt als zu Hause. Natürlich auch den Polarstern, den ich Dir gezeigt habe, weißt Du noch? Großer Wagen, Strecke zwischen den beiden hinteren Kastensternen fünffach verlängern, dann triffst Du auf den Polarstern. Ich betrachte ihn oft, wenn mir die Zeit bleibt. Wenn Du also abends zum Polarstern emporblickst, könnten sich unsere Blicke dort treffen. So es das Schicksal will, kann ich Dir diesen Himmel, Spaniens Himmel, irgendwann einmal zeigen.«

Das Schicksal hat es nicht gewollt.

Viel später, als der Krieg vorüber war, habe ich mir den Text des Liedes besorgt, über das Artur geschrieben hatte. Es heißt tatsächlich »Spaniens Himmel«, doch die romantische Konnotation, die ich erwartet hatte, gab das Lied nicht wieder. Es war ein Kampflied, ein Lied, zu dem es sich marschieren ließ, zu militaristisch für meinen Geschmack. Nur in dem Refrain erkannte ich Artur wieder. »Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich: Freiheit!« Ein bisschen schlicht, schien mir, viel zu pathetisch. Gleichwohl kam hier ein bedeutender Zug in Arturs Wesen zum Ausdruck: seine Disziplin, sein Pflichtgefühl und seine Gabe, die persönlichen Belange hintanzustellen zugunsten des Einsatzes für das, was er immer »unsere Sache« genannt hatte, den Kampf für eine bessere, gerechtere Welt.

Diesen Kampf hat er verloren. Er selbst ist so gut wie vergessen, ebenso wie sein Wirken; ein Wirken, das inzwischen sogar verleumdet, verhöhnt, gebrandmarkt wird.

Und so denke ich, dass sich mein zugegebenermaßen schon etwas löchriges Gedächtnis noch einmal zu Großtaten aufraffen muss, um Artur Becker, meinem Vater und ihren Mitstreitern jener Tage ein gewisses Maß an Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und um meiner Mutter Tribut zu zollen. Vor allem das. Und damit vielleicht auch mein Gewissen zu erleichtern.

1

Wann genau ich begonnen habe wahrzunehmen, dass in unserer Familie das Leben ein bisschen anders verlief als in den Familien der Nachbarschaft, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Es fing schon damit an, dass ich ein Einzelkind war. Alle Familien rundum hatten mehrere Kinder, oft ein halbes Dutzend. Nur Heinzi, der bucklige und geistig leicht zurückgebliebene Sohn unseres Nachbarn Paul Hackländer, hatte auch keine Geschwister. Aber da war es klar. Frau Hackländer war bei Heinzis Geburt gestorben, und Herr Hackländer hatte mit Heinzi schließlich alle Hände voll zu tun. Da stand ihm vermutlich nicht der Sinn nach weiteren Kindern mit einer anderen Frau. So erklärte ich es mir. Aber warum ich nun keinen Bruder und keine Schwester hatte, war mir unbegreiflich. Und wenn ich dann bei meinen Eltern nachfragte, kam die stets gleichbleibende Antwort.

»Du bist vollkommen. Mehr Kinder brauchen wir nicht.«

Sonderbar. Fand ich schon damals. Denn selbst als Kind war mir klar, dass ich alles Mögliche war, aber vollkommen ganz sicher nicht.

Wir wohnten in einem alten Fachwerkhaus im Bergischen Land, einem verwinkelten Bau mit steilen Treppen und labyrinthisch ineinander verschachtelten Zimmern. Keine einzige Wand in diesem Haus war gerade, die Holzböden in manchen Räumen so schief, dass einem schwindlig werden konnte. Es war ein schlichtes Haus, wie es üblich für die Gegend war, ein Dreiklang aus Schwarz-Weiß-Grün, schwarz die Balken des Fachwerks, weiß die Gefache, grün die Schlagläden und Haustüren. Mein Vater hatte das Haus samt dem großzügig bemessenen Garten von seinen verstorbenen Eltern geerbt. Seine zwei älteren Brüder waren im Krieg gefallen, er als Einziger aus der Hölle von Verdun zurückgekehrt. Aber es war meine Mutter, die es verstand, aus dem alten Kasten mit Bildern, Blumen und mit Unmengen Büchern, mit Kissen und Kerzen die Wunderkammer meiner Kindheit zu zaubern.

Seit ich denken kann, ist Artur Becker in diesem Haus ein und aus gegangen. Und seit ich denken kann, liebte ich ihn. Artur war ein Freund meines Vaters, ein sehr enger Freund, was etwas verwunderlich ist, denn mein Vater war gut zehn Jahre älter als Artur. Sie hatten sich bei der Bergischen Arbeiterstimme kennengelernt, wo mein Vater als Kulturredakteur arbeitete. Artur war damals erst fünfzehn Jahre alt, ein Dreherlehrling in der Werkzeugmaschinenfabrik Krausmann & Co. Doch schon damals hatte er leitende Funktionen in der Kommunistischen Jugend inne und schrieb dann und wann Artikel für die Arbeiterstimme. Mein Vater mochte Artur und nahm ihn unter seine Fittiche. Er gab ihm Bücher zu lesen und begeisterte ihn für den Jazz, der damals noch relativ unbekannt war in Deutschland, und im Bergischen Land sowieso.

Es gibt ein Foto von den beiden aus jener Zeit. Vater muss damals Ende zwanzig, Artur so achtzehn, neunzehn Jahre alt gewesen sein. Arm in Arm nebeneinanderstehend nach einem Fußballspiel, verdreckt und verschwitzt lachen sie in die Kamera. Das Match hatten sie offenbar gewonnen. Mein Vater mit den blonden Haaren und den hellen Augen, groß, schlank, doch auch muskulös, äußerlich der Prototyp eines Mannes, wie ihn sich das Regime, das ein paar Jahre später an die Macht kommen sollte, gewünscht hatte. Und neben ihm der dunkle Zwilling, gleich groß, doch schmaler, mit schwarzem Schopf und ebensolchen Augen. Obwohl rund zehn Jahre sie trennten, sahen sie gleichaltrig aus.

Artur war, wie gesagt, mein Patenonkel, auch wenn mein Vater keinerlei religiöse Ambitionen hatte. Meine Mutter hatte seinerzeit darauf bestanden, dass ich ebenso wie sie katholisch getauft wurde. Aber natürlich wäre Artur als offizieller Taufpate nicht in Betracht gekommen. Artur hatte mit solcher Art Religion ebenso wenig im Sinn wie mein Vater. Ihre Religion war der Kommunismus.

Meine im Kirchenbuch eingetragenen Taufpaten waren Tante Leni, die Schwester meiner Mutter, und ein entfernter Cousin, mit dem meine Mutter seinerzeit offenbar eine freundschaftliche Verbindung unterhalten hatte. Doch die schien nach meiner Taufe eingeschlafen zu sein. Ich hatte mit dem Mann nie mehr etwas zu tun. Leni und der Cousin waren katholisch, das allein zählte für meine Mutter. Dass sie sich kaum für mich interessierten, war egal.

Artur hingegen war immer da, zumindest zu Beginn meiner Kindheit. Selbst als er später Funktionen der Partei in Moskau und Berlin übernahm und von 1930 bis 1933 Abgeordneter der Kommunistischen Partei im Reichstag war, fand er doch immer Zeit, uns zu besuchen.

»Elisabeth, zieh mir die Clara an. Ich mach einen kleinen Gang mit ihr zum Erlenbruch«, rief er dann meiner Mutter zu.

Und dann marschierten wir los, über die Straße den Hügel hoch, an dem Rain voller Weidenröschen entlang, ab nach links über den Feldweg, entlang an den Kuhweiden und dem Kartoffelacker von Bauer Nowak, bis wir zum Erlenbruch kamen. Der Erlenbruch war lediglich eine Wegkreuzung mit einer Bank. Niemand wusste, woher der Name kam. Keine Erle weit und breit. Nur ein paar verwitterte Weißdorn- und Schlehenbüsche wucherten hinter der Bank, die auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. Meine Tante Friedchen meinte, der Name käme vom Erlkönig, der hier sein Unwesen treibe; dem Erlkönig, der ja eigentlich der Elfenkönig sei, und die Erle wäre bloß aufgrund einer falschen Übersetzung aus dem Dänischen in die Goethe-Ballade geraten. So etwas wusste Friedchen.

Am Erlenbruch begann der Krähwinkeler Forst, der zunächst noch licht und traulich war und sich nach etwa zweihundert Metern zu einer Wiese hin öffnete. Hier wuchsen im Sommer Tausende Glockenblumen, ein Blütenmeer in blassem Blau. Erst wenn wir da angelangt waren, wurde die Atmosphäre zwielichtig. Hier begann der Wald dunkel und geheimnisvoll zu werden. Vorher hatten wir gealbert, aber im Wald, kurz hinter der Glockenblumenwiese, begannen unsere ernsten Gespräche.

»Na, was macht die Schule?«, begann Artur in der Regel die Unterhaltung.

»Ist langweilig. Die lesen nur Kinderkram.«

»Was denn so?«

»Die Fibel natürlich. Aber die Buchstaben kann ich doch längst. Und dann liest uns Fräulein Münzer immer zur Belohnung aus Peterchens Mondfahrt vor.«

»Aber das magst du doch gerne.«

»Ja schon, aber das hast du mir doch schon vorgelesen, als ich drei Jahre alt war. Ich kenn das auswendig.«

»Und was liest du zu Hause?«

»Sagen des klassischen Altertums. Und natürlich Winnetou.«

»Natürlich.« Artur grinste. »Aber ist das nicht ein bisschen langatmig? Karl May und seine ellenlangen Beschreibungen …?«

»Find ich nicht.«

»Hast du denn schon alle Bände?«

»Mir fehlt noch Der Schatz im Silbersee.«

»Schenk ich dir zum Geburtstag.«

Wenn wir dann am Zwergenstein angekommen waren, holte Artur meist ein Stück Schokolade aus seiner Jackentasche und reichte es mir. Süßes war bei mir zu Hause Mangelware. Meine Mutter war der festen Überzeugung, dass Zuckerzeug dumm mache. Artur hielt das für Aberglauben, wie er auch die Geschichte um den Zwergenstein für Aberglauben hielt. Angeblich hauste unter dem großen, flachen Stein mitten auf dem Waldpfad ein gutmütiges Zwergenvolk, das den armen Bewohnern der Hofschaften in unserer Gegend stets hilfreich zur Seite stand, sodass diese keine Not leiden mussten.

Das hatte mir Tante Friedchen erzählt, und ich mochte die Geschichte. Doch Artur konnte man mit so etwas nicht kommen. »Kappes und Betupp«, sagte er dann, was so viel wie »Quatsch und Betrug« bedeutet. »Arme Leute werden ganz bestimmt nicht von Zwergen gerettet. Wer arm ist, muss sich selbst helfen, sich solidarisch mit anderen Armen zusammenschließen und für seine Rechte kämpfen.«

Ich kannte das schon. Wenn Artur zu Besuch kam, saßen er und mein Vater meist stundenlang zusammen in unserer Küche oder im Wohnzimmer an dem großen Tisch, im Sommer auch gern unter den Pflaumenbäumen im Garten, und politisierten, wie meine Mutter das ein wenig abschätzig zu nennen pflegte. Artur selbst hatte keine Familie, weswegen er vermutlich auch so oft bei uns zu Hause war. Meinem Vater war das nur recht, da er mit ihm über die Partei reden konnte, über ihre nächsten Strategien bei ihrem Kampf für Gerechtigkeit und eine klassenlose Gesellschaft, über all das, was in der kommunistischen Welt außerhalb des Bergischen Landes vor sich ging. Einer Welt, die meinem Vater trotz seines Berufs und seines gewaltigen Lesepensums weitgehend fremd war, in der sich Artur als Reichstagsabgeordneter inzwischen jedoch ganz selbstverständlich bewegte. Was meine Mutter darüber dachte, darüber habe ich seinerzeit nicht nachgedacht. Die unausgesprochenen Gedanken, Eingebungen und Sehnsüchte der Erwachsenen konnte ich noch nicht deuten. Es waren da Schwingungen, die ich nicht verstand. Ich meine gespürt zu haben, dass meine Mutter nicht sehr angetan war von Arturs häufigen Besuchen. Sie sah in ihnen eine Gefahr für ihre kleine Familie.

Später sollte sich herausstellen, dass sie damit vollkommen richtiggelegen hatte. Andererseits sollte sich herausstellen, dass ich mit meiner Vermutung, dass sie ihn nicht gerne bei uns sah, ebenso vollkommen falschlag.

Mutter hatte unter ihrem Stand geheiratet. Sie war eine geborene van den Berg. Dann und wann bezeichnete sie sich – wie ich heute glaube, eher zum Scherz – als eine Nachfahrin des Grafengeschlechts, das diesem Landstrich seinen Namen gegeben hatte. Aber da jeder wusste, dass die Dynastie der von Bergs schon vor Jahrhunderten ausgestorben und die Familie van den Berg erst vor drei Generationen aus Holland eingewandert war, erntete sie immer nur ein müdes Lächeln.

Sie ähnelte der damals recht berühmten Schauspielerin Louise Brooks und galt mit ihrem schwarzen Bubikopf, den gern getragenen Hosen, dem knallroten Lippenstift und der ewigen Zigarette im Mund in der Nachbarschaft als Exotin. Zudem war sie eine Zugereiste, kam »nicht von hier«, sprach nicht wie die Leute in unserer Gegend. Plattdeutsche Wörter kamen ihr nicht über die Lippen. Ihr Leben war nicht überprüfbar. Sie kam ganz augenscheinlich »aus einem anderen Stall«, war gebildet, berufstätig und überhaupt irgendwie anders, dazu Katholikin, was in diesem vorwiegend pietistisch geprägten Sprengel mit seiner unangenehmen Frömmelei und dem Sekten-Protestantismus nicht gern gesehen wurde. All das mochte man in diesem Winkel des Landes noch nie.

Sie stammte aus einer großbürgerlichen, katholischen Familie aus Köln. Ihr Vater war Rechtsanwalt, ihr älterer Bruder gleichfalls Jurist. Aber außer Tante Leni, Mutters Schwester, habe ich in meiner frühen Kindheit nie jemanden von Mutters Verwandten je zu Gesicht bekommen. Tante Leni war die Einzige aus der etwas unübersichtlichen Van-den-Berg-Sippe, die mit Mutter Kontakt pflegte. Ich nehme an, ihre Besuche bei uns verheimlichte sie ihrem Mann und meinen Großeltern. Meine Mutter war seit ihrer Heirat mit meinem Vater, diesem Kommunisten und roten Schreiberling, an dem nicht einmal ansatzweise eine Spur von Katholizismus zu erkennen war, Persona non grata in dem Patrizierhaus im Belgischen Viertel, in dem sie aufgewachsen war. Ob sie darunter litt, blieb unklar. Geklagt hat sie nie.

Mein Vater stammte aus einer Weberfamilie, wie es sie viele in unserer Gegend gab. In den meisten Häusern standen seinerzeit Bandwebstühle, an denen in Heimarbeit gewebt wurde. Auch die Kinder mussten ihren Beitrag leisten. Mit zehn Jahren konnte mein Vater die Webstühle regelmäßig mit neuen Fäden bestücken, die dann im eigentlichen Webvorgang von seinen Eltern und seinen älteren Brüdern zu Hut- und Gardinenbändern verarbeitet wurden.

Doch mein Vater wollte nicht Weber werden. Er wollte schreiben. Ein unübliches Trachten in dieser durch und durch bodenständigen und komplett fantasielosen Familie, die dafür erwartungsgemäß wenig Verständnis zeigte. So ging mein Vater nach Abschluss der Volksschule mit vierzehn Jahren seiner eigenen Wege. Ein wohlmeinender Lehrer hatte sein Streben nach Bildung und sein Schreibtalent erkannt, bot ihm Kost und Logis in seinem eigenen Haushalt, machte ihn mit moderner Literatur und Musik bekannt und vermittelte ihn als Autor an die Bergische Arbeiterstimme.

Die Zeitung erschien täglich und war sozialdemokratisch geprägt, und trotz der kritischen Haltung seiner Gazette zum Krieg zog mein Vater mit neunzehn Jahren ins Feld, ebenso wie seine beiden Brüder. Als er nach vier Jahren zurückkam, waren seine Brüder gefallen, seine Eltern an der Spanischen Grippe gestorben, und er selbst war Pazifist. Doch obwohl er den Kampf ablehnte, heuerte er wieder bei der Arbeiterstimme an, die jetzt eine kommunistische Ausrichtung hatte. Dort lernte er Anfang der 1920er-Jahre Artur Becker kennen.

2

Die ersten Jahre meiner Kindheit verliefen vollkommen unbeschwert. Ich hatte keine Geschwister, aber allein war ich nicht. Neun Häuser gab es in unserer Hofschaft. Im Haus neben uns wohnten die Eheleute Ebeling, schon recht betagt, die Kinder längst aus dem Haus, dafür uns Nachbarkindern stets wohlgesonnen. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite wohnte der alte Hackländer mit Heinzi. Weiter die Straße hoch gab es Müllers Gemischtwarenladen, in dem man von Haferflocken, getrockneten Erbsen und Linsen über Zahnpasta und Seife bis hin zu Bürsten, Nägeln und weiterem Heimwerkerbedarf alles bekam, was man in einem Haushalt brauchte. In Ermangelung einer Kneipe war Müllers Laden in unserer Hofschaft aber auch ein Ort der Zusammenkunft. Hier fand man sich nicht nur zum Einkaufen ein, man traf sich auch (und vielleicht sogar vor allem), wenn man Gesprächsbedarf hatte. Dafür hatte Laurenz Müller in einer Nische seines Ladens einen kleinen Ausschank mit einem Klapptisch und ein paar Stühlen eingerichtet, wo es Kaffee, Bier und Apfelschorle gab und, wenn Lotti Müller frisch gebacken hatte, auch noch ein Stück Kirschkuchen oder Korinthenstuten obendrein. Grundnahrungsmittel wie Milch, Butter und Käse sowie Fleisch und Wurst kauften wir bei Bauer Nowak, der seinen Hof weiter unten an der Straße hatte. Gemüse und Obst baute man selber an. Für alles andere musste man in die Kreisstadt fahren.

Dann gab es noch Landaus, Kochs und Buschmanns, allesamt Familien, die mit einer großen Kinderschar gesegnet waren und deren Häuser großzügig verteilt entlang der alten Landstraße lagen, die auch an unserem Haus vorbeiführte. Und da war natürlich noch Tante Friedchen mit ihrem Haus sehr weit unten an der Straße, wo die Hofschaft schon in die freie Landschaft mit ihren Wiesen und Feldern überging und der Wald sich von Norden her fast bis an ihr Haus erstreckte.

Tante Friedchen wohnte dort allein mit ihrem Kater Ignaz. Ich fand den Namen sonderbar. Friedchen hatte mir einmal erklärt, dass Ignaz die Kurzform des lateinischen Ignatius sei, was so viel wie »der Feurige« bedeute. Doch wenn ich bei Friedchen war, lag Ignaz meist zusammengerollt auf ihrem alten Schaukelstuhl und schlief. Nichts an ihm erschien mir feurig. Aber schließlich waren Katzen Tiere der Nacht. Ich zog es in Betracht, dass Ignaz dann sein feuriges Wesen unter Beweis stellte. Man steckte halt nicht drin, wie unser Nachbar Günter Ebeling bei jeder sich bietenden Gelegenheit verlauten ließ. Kluger Mann.

Friedchen war um mehrere Ecken mit meinem Vater verwandt. Das besagte erst einmal gar nichts, denn die meisten Menschen in diesem abgelegenen Winkel des Landes waren auf irgendeine Weise miteinander verwandt oder verschwägert, ohne dass sie sich gezwungenermaßen verbunden fühlten. Doch Vater und Friedchen pflegten ihre weitläufige Familienbeziehung, und in Ermangelung anderer Verwandten war sie einfach meine Tante, bei der ich einen Großteil meiner Kindheit zubrachte.

»Warum hast du keine Kinder?«, wollte ich einmal von ihr wissen. Es war mir schleierhaft, warum eine Frau, die Kinder ganz offensichtlich mochte – warum sonst durfte ich schließlich jederzeit bei ihr hereinschneien und oft genug bei ihr schlafen? –, selbst keine hatte.

Sie schaute mich lange aus ihren großen grauen Augen an und setzte sich zu mir an ihren voluminösen Küchentisch.

»Da bräuchte ich ja erst mal einen Mann«, sagte sie so, als wäre ihr dieser Gedanke gerade erst gekommen. »Kannst du dir mich mit einem Mann vorstellen?«, fragte sie.

Ich betrachtete sie genauer. Sie war natürlich uralt, bestimmt schon über dreißig, dazu groß, eher hager, und sie hatte lange, gelockte rotblonde Haare, die sie meist zu einem Zopf geflochten trug. Eigentlich war nichts an ihr, das dieses »-chen« im Namen gerechtfertigt hätte. Nichts an ihr war klein und niedlich. Doch mein Vater nannte sie Friedchen, und da mein Vater in fast allem der Maßstab meiner Dinge war, war sie eben meine Tante Friedchen. Für alle anderen war sie Frieda.

Wie auch immer, ich maß sie eingehend von oben bis unten.

»Ja, kann ich«, antwortete ich schließlich nach reiflicher Begutachtung.

Sie lachte. »Da gab es sogar mal einen«, verriet sie mir. »Werner Rittershaus. Wir waren verlobt. Ist im Krieg gefallen.«

»Aber es gibt doch noch andere Männer«, meinte ich altklug.

»Schau dich doch mal um. Sind doch hier alle verheiratet. Der einzige nicht verheiratete Mann, der mir einfällt, ist Heinzi. Aber ich bezweifle stark, dass Heinzi mich zur Frau haben will.«

»Du könntest woanders suchen oder weggehen.«

»Sag mal, willst du mich loswerden?«

»Nein, ich will, dass du hierbleibst. Aber macht es dir nichts aus, so allein zu sein?«

»Aber ich bin doch gar nicht allein. Ich hab den Ignaz, und da sind dein Vater und deine Mutter, und dann hab ich ja auch dich, mein Clarakind. Außerdem will ich hier nicht weg. Das Bergische Land ist schließlich meine Heimat.«

Das wiederum konnte ich gut verstehen. Auch ich wollte hier niemals weg. Wollte mein ganzes Leben hier verbringen, in diesem verwunschenen Winkel, der für mich die ganze Welt war. Hier, »wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt«, wie es in unserem Heimatlied heißt, dieser elegischen Hymne, die die Natur, die Menschen und die Arbeit in unserer Region ganz sicher verklärt, doch die hin und wieder immer noch in mir nachklingt.

Das Bergische Land verdankt seinen Namen den Grafen von Berg, auch wenn manche Menschen meinen, er sei der Topografie geschuldet. Aber dann, so erklärte mein Vater ein ums andere Mal, müsste es ja »Bergiges Land« heißen. Sowieso ist das Bergische Land nicht durchgängig bergig, sondern größtenteils hügelig, auch wenn es Gebiete gibt, die mit felsigen Abhängen und schmalen Tälern aufwarten. Da, wo ich aufgewachsen bin, ist die Landschaft eher lieblich als schroff, mit Blumenwiesen und dunklen Wäldern, mit großzügigen Äckern und mit Weiden für das Vieh, mit Kornfeldern, wo zwischen den Getreidehalmen Mohnblumen blühen und duftende Kamille.

Die Grafen selbst hatten ihre beste Zeit im Mittelalter und sogar einen richtigen Star: Graf Engelbert, der auch Erzbischof von Köln war und nach seinem Tod von Walther von der Vogelweide in einem Klagelied besungen wurde. Als Reichsverweser nördlich der Alpen war Engelbert Anfang des 13. Jahrhundert ein mächtiger Mann im Heiligen Römischen Reich. Er trug den Beinamen »der Heilige« und genoss im Volk hohes Ansehen. Am 7. November 1225 wurde er ermordet. Engelbert war in den Hinterhalt eines entfernten Verwandten, des Grafen von Isenburg, geraten, in dessen Politik sich Engelbert eingemischt hatte. Überlebensgroß und vermutlich reichlich geschönt steht er heute noch als Reiterstandbild vor der Residenz der Grafen, Schloss Burg an der Wupper.

Den Menschen in diesem Landstrich sagt man einen gewissen Hang zum Okkulten nach. In dunklen Wäldern und engen Tälern gedeiht das Magische von alters her. So war es auch in meiner Heimat. Im Herbst kommen mit den Nebeln auch die Geister, und wenn’s im Sommer nachts ruft, sind es nicht nur die Käuzchen. Die Menschen hier glauben an Hexen und Feen, und es gibt Flüche, die erst nach Generationen von uns genommen werden. Darüber hinaus neigen die bergischen Menschen zum Eigenbrötlerischen, reden nicht viel und sind Fremden gegenüber alles andere als aufgeschlossen.

Auch hier unterschied sich meine Familie von unseren Nachbarn. Meine großbürgerlich erzogene Mutter pflegte ein gastfreies Haus, und mein Vater hatte als Journalist ohnehin einen großen Bekanntenkreis. Besuch war bei uns gang und gäbe. Und wurde selbst dann empfangen und bewirtet, wenn er nicht willkommen war. Das und manches andere mehr habe ich nicht zuletzt den Tagebüchern meiner Mutter entnommen.

Elisabeths Tagebuch

14. April 1930

Leni war hier. Stand vor der Tür, als ich von der Arbeit kam. War ewig nicht da. Brachte aber Speck, Orangen, zwei Pfund Kaffee, Schokolade und vier Packungen Zigaretten mit. Immerhin. Glauben wahrscheinlich alle, wir hungern. In Köln überall Suppenküchen, wie sie erzählte. Die Familie mache sich Sorgen, und Clara sei doch schließlich ihre Nichte und ihr Patenkind. Fällt ihr ja erstaunlich früh ein.

Mein anfänglicher Ärger verrauchte aber rasch. Vielleicht ist es ja richtig, was Kurt immer sagt, Kinder bräuchten mehr Menschen im Leben als nur die Eltern. Man braucht Verstärkung. Und so viele sind wir ja nicht. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Clara und meine Schwester etwas enger zusammenkämen.

Leni wollte Clara sehen, aber Clara war bei Frieda. Sagte ich ihr auch, und dann murmelte sie, Frieda, Frieda, da käme sie ins Schwimmen. Aber Leni kommt schon in einer Pfütze ins Schwimmen. Das sagte ich aber nicht.

Fragte sie, ob sie mitkommen wolle, Clara abholen. Wollte sie nicht.

So rauschte sie ab in ihrem schicken Mercedes.

Frage mich, was das Ganze sollte. Soll sie mich ausspionieren? Schauen, ob Clara in soliden Verhältnissen groß wird? Schließlich haben wir kaum miteinander geredet. Teilte mir nur mit, dass ihr Mann inzwischen Richter sei; Gisbert, der Grapscher. Wie kann man so eine Gestalt nur Recht sprechen lassen?

Egal. Hauptsache, genug Kaffee und Zigaretten.

Tucholsky kam mir in den Sinn. Familie: »Man liebt sich auseinander, aber man zankt sich zusammen.«

Ich besuchte die Volksschule, die etwa zwei Kilometer von unserem Haus entfernt lag. Die Schule stand an der alten Reichsstraße auf einer Anhöhe, von der aus man weithin über das Land bis hin zur Kreisstadt schauen konnte, die auf einem Berg lag. Alle Kinder aus den umliegenden Hofschaften gingen in diese Schule. Es war die Art von Lehranstalt, in der die ersten und die letzten vier Klassen in je einem Klassenraum unterrichtet wurden. Das ging völlig problemlos. Wenn die Lehrerin Fräulein Münzer die Kleinen das Alphabet lehrte, schrieben die Älteren ihre Naturkundeaufsätze oder bimsten für sich allein das Einmaleins. Gab es Probleme und Fräulein Münzer war gerade unabkömmlich, nahmen sich die älteren Schüler ganz selbstverständlich der Jüngeren an.

Die Ausbildung war solide, und so gut wie alle Zöglinge von Fräulein Münzer und Direktor Struckmeier, der die fünfte bis achte Klasse unterrichtete, hatten später im Leben ein gutes Auskommen in einem angesehenen Gewerbe. Fräulein Münzer stand sogar in dem Ruf, Mädchen zu fördern, so sie denn einen eigenen Beruf erlernen wollten, und ihnen ein Fortkommen auf der Oberschule in der Kreisstadt zu ermöglichen. Und genau das war mein Plan. Ich wollte Lehrerin werden. Im Nachhinein denke ich, dass ich vor allem so werden wollte wie Fräulein Münzer, so hübsch und blond und blauäugig, so liebevoll und geduldig selbst mit Bernd und Änne, den Trotteln der Klasse, die rein gar nichts kapierten. Wir waren alle in Fräulein Münzer verliebt, Mädchen wie Jungen. Doch hätte mir schon damals klar sein sollen, dass nie auch nur die geringste Chance für mich bestand, so zu werden wie sie. Ich war klein und dunkelhaarig und alles andere als geduldig. Bernd und Änne gingen mir fürchterlich auf die Nerven mit ihrer Begriffsstutzigkeit, was ich sie durchaus spüren ließ. Und wenn Willi Landau, der Klassenrüpel, mir dumm kam, flogen die Fäuste.

Meine Eltern und wohl auch Fräulein Münzer standen ratlos vor meinem Jähzorn. Beim geringsten Konflikt fuhr ich aus der Haut, schrie meine Empörung hinaus und wütete gegen Gott und die Welt.

»Woher hat sie das nur?«, fragte mein Vater.

»Von meiner Mutter«, sagte meine Mutter dann. »Die hat den Herd mit dem Kochlöffel verdroschen, wenn ihr ein Gericht misslang.«

Ein weiteres Problem für mich war mein Name. Ich mochte ihn nicht. Ich hätte lieber Ingrid, Brunhilde oder Annegret geheißen, so wie die Mädchen in meiner Klasse.

»Wieso heiße ich Clara?«, fragte ich mehr als einmal.

»Nach der Clara Zetkin«, sagte mein Vater.

»Nach der heiligen Clara von Assisi«, sagte meine Mutter.

Und das brachte die grundlegende Kontroverse in unserer Familie schon ganz gut auf den Punkt. Mein Vater hatte bei der Namensgebung eine kommunistische Ikone im Sinn, eine Feministin und Friedensaktivistin, Freundin der von ihm hoch verehrten Rosa Luxemburg. Meine Mutter hingegen dachte an die Gefährtin des heiligen Franz von Assisi, eine Vertreterin der radikalen Armut und Gründerin des kontemplativen Ordens der Clarissen. Im Grunde war aber auch die heilige Clara eine Feministin, denn die Ordensregel der Clarissen war die erste in der Geschichte, die eine Frau für Frauen geschrieben hatte. Zudem war die Regel für die damalige Zeit erstaunlich demokratisch. Sie betont insbesondere die Eigenverantwortung jeder einzelnen Schwester.

Und ich? Ich wusste am Ende der jeweiligen Ausführungen meiner Eltern über die beiden Claras zumindest eines: dass ich in große Fußstapfen würde treten müssen, ganz egal nach welcher Clara auch immer ich tendierte.

Es ist nicht oft warm bei uns im Bergischen. Es regnet oft, und das Land hüllt sich in dichte Wolken. Nebel legt sich im Herbst und Winter auf die Täler, sodass die Wälder unheimlich wirken, wenn die Feuchtigkeit von den Blättern tropft, die Spitzen der uralten Baumriesen scheinbar im Nichts verschwinden und die von Nässe gesättigte Luft jedes Geräusch seltsam verzerrt.

Und doch verbrachte ich meine Kindheit wie alle anderen Kinder unserer Hofschaft vornehmlich draußen. Das Wetter war nie ein Kriterium. Wenn es nicht gerade schüttete, spielten wir auf den Wiesen und in den Wäldern unserer Gegend. War es doch einmal zu kalt oder zu nass draußen, verzogen wir uns in die Schuppen unserer Häuser oder in die Ställe und Scheunen von Bauer Nowak.

Bevorzugtes Territorium für unsere Zusammenkünfte war auch der Steinbruch, der sich auf einem weitläufigen Areal vom Rande unserer Hofschaft bis fast hoch zur Reichsstraße zog. Der Steinbruch gehörte zur Ziegelei Kampmann, die auf hochwertige Klinker und Keramikwaren spezialisiert war und vielen Leuten in der Umgebung Arbeit gab. Uns Kindern war es natürlich streng verboten, dort zu spielen. Der Steinbruch war schließlich ein Arbeitsplatz. Es gab Loren, die die abgebauten Rohstoffe zur Weiterverarbeitung in die Werkshallen transportierten, und dann und wann unangekündigte Sprengungen. Doch das hinderte uns nicht, den Steinbruch als unseren Lieblingsspielplatz zu erwählen. Zu sehr erinnerten die von den Sprengungen zerklüfteten Felsformationen, die lehmig-sandige Bodenbeschaffenheit, die gelegentlichen Rinnsale inmitten der im Grunde verwüsteten Landschaft und die karge Vegetation an die von Karl May geschilderten Prärien und Gebirge seiner Winnetou-Bände.

Neben Artur war Winnetou der Held meiner Kindheit. Und wie alles andere auch erkämpfte ich mir seine Rolle bei unseren Spielen mit Sturheit und eingestreuten Wutanfällen.

»Ich bin Winnetou«, erklärte ich eines Tages zum Erstaunen der Landau-, Koch- und Buschmann-Kinder, mit denen ich mich für gewöhnlich im Steinbruch herumtrieb. Natürlich fühlten sich die anderen handstreichmäßig übergangen. Jeder wollte schließlich entweder Winnetou oder Old Shatterhand sein. Old Firehand ging gerade noch so, vielleicht auch Old Surehand, aber Winnetou und Shatterhand waren ganz eindeutig die Fixsterne, um die sich unsere kindliche Fantasie drehte.

»Du kannst nicht Winnetou sein«, sagte Willi Landau nach einer Weile Schockstarre kategorisch. Willi war der unangefochtene Anführer unserer Truppe. Doch ich war wieder einmal im gewohnten Radau-Modus.

»Wieso kann ich nicht Winnetou sein?«, fragte ich angriffslustig.

»Bist halt ein Mädchen. Mädchen können nicht Winnetou sein.«

»Warum nicht?«

»Weil Winnetou nun mal ein Mann ist.«

»Aber wir spielen doch bloß.«

»Egal, geht eben nicht.«

»Du bist aber doch auch nicht wirklich Old Shatterhand.«

»Das ist was anderes. Du kannst Nscho-tschi sein.«

»Quatsch. Die ist langweilig. Ich will Winnetou sein. Oder ich spiel nicht mehr mit.«

Und weg war ich.

Ich glaube nicht, dass die anderen darüber allzu traurig waren. Deshalb war ich mehr als erstaunt, als Willi zwei Tage später fragte, ob ich wieder bei ihren Karl-May-Spielen mitmachen würde.

»Wir haben ein echtes Tipi gebaut, aus Ästen und so. Sieht richtig gut aus«, sagte er ziemlich großspurig, aber ich spürte unterschwellig, dass er schon sehr daran interessiert war, dass ich wieder mit dabei war.

Ich witterte Morgenluft. »Ich bin Winnetou.«

Willi verdrehte die Augen. Und erst als ich mich schon umgedreht hatte und zu unserem Haus zurückstapfen wollte, gab er nach.

»Na guuut«, sagte er genervt und überreichte mir sein selbst gebasteltes Stirnband mit der Fasanenfeder, das er wohl ursprünglich für Albrecht Buschmann reserviert hatte.

Willi war der Bestimmer in unseren Spielen. Doch das hieß noch lange nicht, dass ich alles tat, was er sagte.

»Ist der Willi dein Freund?«, fragte Artur eines Tages, nachdem er Willi und mich mal wieder in einen heftigen Clinch verwickelt erwischt hatte.

Ich sah ihn fassungslos an. »Nein«, kreischte ich.

Artur lachte. »Ich mein ja nur. Ihr seid doch oft zusammen.«

»Er ist unser Nachbar, und er geht in meine Klasse«, erklärte ich sehr langsam, als sei Artur wirklich reichlich schwer von Begriff. »Und damit du’s weißt: Ich brauch keinen Freund. Jungs sind sowieso blöd. Er will immer, dass ich Nscho-tschi spiele.«

»Die ist doch ganz passabel«, meinte Artur vorsichtig.

»Die ist langweilig. Sie will Old Shatterhand heiraten.«

»Und wer ist bei euch Old Shatterhand?«

»Na, wer schon? Willi.«

»Aha.« Artur lachte wieder.

»Das ist nicht komisch.«

»Nein, sicher nicht.« Man sah ihm das Bemühen an, ernst zu bleiben.

»Heiraten …« Ich rollte mit den Augen.

»Vielleicht ändert sich deine Meinung diesbezüglich ja noch«, meinte Artur begütigend.

Da kam mir eine Idee. »Du bist doch auch nicht verheiratet. Wenn ich mal Lust hab zu heiraten, heirate ich einfach dich.«

Artur schaute mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Wie schmeichelhaft.« Er klang belustigt. »Ich fürchte nur, wenn du ins heiratsfähige Alter kommst, bin ich ein alter Knacker, und der gute Willi wird dir dann wie ein Märchenprinz erscheinen.«

Doch für mich gab es nur einen Märchenprinzen, und das war Artur. Und im Alter von sechs Jahren stand mein Entschluss felsenfest, Artur Becker später einmal zu heiraten.

Artur war zwar nicht verheiratet, doch es gab Frauen in seinem Leben. Die bekamen wir allerdings nie zu Gesicht. Wenn er auf seinem Motorrad bei uns vorgefahren kam, saß niemals jemand im Beiwagen.

Doch dann und wann schnappte ich einiges aus seinem Liebesleben auf. »Vera? Nein, die ist jetzt in Moskau.« »Luise ist jetzt wieder bei ihrem Mann. War sowieso nichts Ernstes.« »Ich bin eben die meiste Zeit in Berlin. Und Esther wollte hier nicht weg.« Irgendwann gab es eine Erika. Die Beziehung schien was Ernstes zu sein. Jedenfalls dauerte sie länger als nur zwei, drei Monate.

Doch in der Regel waren Frauen kein Thema, wenn Artur uns besuchte. Entweder er unternahm etwas mit mir, oder es ging um Politik.

Meiner Mutter ging das bisweilen gehörig auf die Nerven. »Dieses endlose Palaver über Marx und Lenin, den Kommunismus und die Weltrevolution … Was soll das?«, pflegte sie zu sagen. »Wenn die Revolution wissenschaftlich so fundiert und unvermeidlich ist, wie Herr Marx es so schön formuliert hat, wozu braucht man dann noch die Partei und den Kampf?«

3

Die Jahre meiner Kindheit verliefen in einem festgelegten und doch träumerischen Rhythmus. Meine Eltern arbeiteten beide in der Kreisstadt; mein Vater bei der Arbeiterstimme, meine Mutter in der Buchhandlung Oppermann an der Lutherstraße. Wir hatten im Gegensatz zu den meisten anderen Familien der Hofschaft ein Auto, einen Opel 4 PS, wegen seiner grünen Farbe auch »Laubfrosch« genannt. Üblicherweise fuhren Vater und Mutter beide morgens in die Kreisstadt, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Mein Vater nahm den Laubfrosch, weil er öfter mal zu irgendwelchen Veranstaltungen musste. Meine Mutter fuhr die sechs Kilometer mit dem Fahrrad. Nur bei Sturm und Schnee nahm mein Vater sie mit. Gegen Nachmittag kam meine Mutter wieder zurück, oft mit literarischen Neuerscheinungen bepackt, die sie dann zu Hause las, um sie ihren Kunden in der Buchhandlung guten Gewissens empfehlen zu können.

Wenn ich an meine Mutter denke, sehe ich sie auch heute noch am Wohnzimmertisch sitzen, die Beine übereinandergeschlagen mit der Zigarette in der Hand in ein Buch vertieft, sich fortwährend Notizen machend. Meistens döste Frau Schmitz, unsere Katze, neben ihr auf dem Stuhl vor sich hin, während Mutter ihr dann und wann gedankenverloren den Kopf kraulte.

Kochen hielt meine Mutter für Zeitverschwendung. Essen wohl auch, denn zeit ihres Lebens war sie dem Geschmack jener Jahre entsprechend sehr schlank. Sie las und las, und wenn sie nicht las, kultivierte sie ihren Rosengarten. Hin und wieder schien sie mich über ihren beiden Passionen einfach zu vergessen. Aber das machte mir nichts aus. Ich hatte ja Tante Friedchen. Nach der Schule ging ich zu ihr. Sie hatte dann gekocht, und wir aßen zusammen zu Mittag. Dafür bekam sie einen sogenannten Obolus von meinen Eltern, den sie nur unwillig annahm. »Ihr seid schließlich meine Familie«, meinte sie.

Ihr Geld verdiente Friedchen in erster Linie mit Weben. Wie es in dieser Region von alters her Brauch war, webte sie bunte Bänder in Heimarbeit. Ein sogenannter Verleger lieferte ihr die Garne, meist feinste Baumwolle und Seide, holte die fertigen Bänder später wieder ab und verkaufte sie. Das war schon in den 1930er-Jahren eine anachronistische Angelegenheit. Denn natürlich wurden Litzen und Bänder längst industriell produziert. Doch Friedchen besaß eine künstlerische Ader und, was das Weben betraf, eine außergewöhnliche Fantasie. Sie fertigte nach Auftrag zu bestimmten Anlässen wie Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen und Kommunionen oder sonstigen Festen spezielle, sehr individuell gestaltete Bänder mit ausgefallenen Motiven an. Damit hatte sie sich einen festen Kundenstamm erarbeitet. Denn solche Bänder bekam man nicht als Industrieware. Reich wurde man mit so was nicht, aber Friedchen konnte ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Mehr wollte sie nicht.

Friedchens Webstuhl stand im ersten Stock ihres Hauses nahe an dem großen Fenster, das nach Süden zeigte. Sie benötigte viel Licht für ihre Tätigkeit, denn sie musste kleinste Details an ihren Bändern erkennen können. Der Webstuhl war eine komplizierte Konstruktion, und sooft Friedchen mir auch zeigte, wie er funktionierte, habe ich Aufbau und Mechanik dieses Geräts nie begriffen.

Was Kette und Schuss waren, wusste ich. Das hatte uns schon Frau Struckmeier, unsere Handarbeitslehrerin, an einem Handwebrahmen demonstriert. Das Ganze war im Grunde ein simples Prinzip. Durch das Verkreuzen von Kette, den Längsfäden, und Schuss, den Querfäden, wird ein Gewebe erzeugt.

Doch mit diesem schlichten Webrahmen hatte Friedchens Webstuhl nichts gemein. Friedchens Maschine war für mich eine Monstrosität aus Holz und Stahl, die in einem fort ratterte und knarrte und die Friedchen allein mit Muskelkraft in Schwung hielt. Ihre Arme waren daher für eine Frau, zumal für eine so schlanke Frau, ungewöhnlich muskulös.

Wenn ich sie besuchte, stand sie oft an diesem Webstuhl und arbeitete. Die Schiffchen bewegten sich hin und her und her und hin, und gab es nur das kleinste vom stetigen Rhythmus abweichende Geräusch, hielt Friedchen sofort inne. Dann stimmte etwas an ihrem Webvorgang nicht. Sie kannte ihren Webstuhl in- und auswendig und war auch in der Lage, ihn zu reparieren.

Darüber hinaus hatte sie einen großen Garten, der sie mit fast allem versorgte, was sie brauchte. Friedchens Garten war – anders, als ihre ansonsten recht nonchalante Grundhaltung vermuten ließ – aufs Präziseste durchstrukturiert. Hinter ihrem Haus zogen sich schnurgerade angelegte Beete bis hin zum Waldessaum. In den einzelnen Kompartimenten wuchsen verschiedene Kohlarten, Erbsen, Bohnen und Karotten. Sie kultivierte Kartoffeln und Rote Bete, Spinat, Kürbisse, Zwiebeln und Porree. Es gab eine großzügig bemessene Obstwiese im Westen des Grundstücks mit alten Apfel-, Kirsch- und Birnbäumen sowie verschiedenen Beerensträuchern. Am Rand der Wiese war der Hühnerstall untergebracht. An der Ostgrenze, dort, wo der Garten an eine der Weiden von Bauer Nowak stieß, befanden sich ihre Frühbeetkästen und Beete mit unterschiedlichen Kräutern. Gewächshaus und Scheune lagen direkt am Haus.

Allein beim Aufzählen wird klar, dass Friedchen gut zu tun hatte auf ihrem weitläufigen Areal. Dass sie diesen Garten besaß und dazu eine so versierte Gärtnerin war, stellte sich auch für meine Eltern und mich als Glücksfall heraus, denn sie versorgte uns ganz selbstverständlich mit ihrem Obst und Gemüse. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise jener Zeit waren wir alle mehr oder weniger zu Selbstversorgern geworden.

Die Jahreszeiten meiner Kindheit wurden von bestimmten Ereignissen geprägt. Der Frühling begann, wenn die Weidenkätzchen blühten, wenn die Kiebitze zurückkamen und später die Stare und Rauchschwalben. Dann war der Himmel sehr hoch und von einem zarten Blau. Die Lerche sang wieder ihr Lied über den Feldern von Bauer Nowak, und der Boden unter den alten Buchen im Krähwinkeler Forst war übersät mit den weißen Sternen unzähliger Buschwindröschen.

Ich wartete nur darauf, dass ich endlich Kniestrümpfe anziehen konnte statt der kratzigen langen Wollstrümpfe. Doch da es im April meistens noch einmal schneite, gab es morgens regelmäßig einen Kampf mit Mutter über die angemessene Kleidung; einen Kampf, der mit Tobsuchtsanfällen meinerseits und wortreichem Überzeugungsfuror ihrerseits einherging und den ich in neunzig Prozent aller Fälle gewann. Meine Mutter war für diese Art Auseinandersetzung nicht geschaffen. Ihre Waffen waren Bildung, Kultiviertheit und Ironie. Damit kam man bei Kindern nicht weit.

Zu Ostern wurden natürlich Eier gesucht. Als ich sehr klein war, gingen meine Eltern, Artur und ich dazu nachmittags in den Wald. Artur ging meist vorweg, schlich dann um einen Baum herum und meinte, er sei sicher gewesen, dass es da was zu finden gäbe, er selbst sei aber leider erfolglos geblieben, ich solle mal nachgucken. Und tatsächlich fand ich hinter dem Baum regelmäßig ein Nest mit gefärbten Eiern, Zuckerstangen und süßem Gebäck. Da für mich das Suchen im Wald eigentlich viel schöner war als das Finden, wunderte ich mich nicht weiter, dass das Ergebnis dieser Osterspaziergänge im Großen und Ganzen recht dürftig ausfiel. Irgendwann fand ich allerdings heraus, dass Artur immer dieselben drei, vier Nester bei seinem Inspizieren der diversen Baumstämme versteckte. Ich fand das ziemlich scheinheilig. Vor allem weil Mutter mich am Ostermorgen regelmäßig in die Kirche in der Kreisstadt schleppte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Jesus solch hinterlistiges Gebaren gutgeheißen hätte.

War es im Sommer einigermaßen warm, gingen wir Kinder alle ins Freibad. Dazu mussten wir drei Kilometer die Landstraße hinunterlaufen. Hin war in Ordnung, zurück war mühsam. Auch hier passten die Größeren wie Friedhelm Buschmann, Dietrich Landau und Elfriede Nowak auf uns Kleinere auf und lehrten uns das Schwimmen. Das war im Prinzip einfach. Unsere Badeanzüge bestanden aus Trikotstoff, der die Eigenschaft hatte, im Wasser immer länger zu werden. Die Großen hielten uns einfach am Badeanzug gepackt und ließen uns zappeln. Wenn wir nicht untergingen, konnten wir schwimmen. Mit spätestens acht Jahren hatten wir alle unser Freischwimmerzeugnis.

Irgendwann im Juni oder Juli, je nach Wetterlage, luden meine Eltern Nachbarn, Freunde und Kollegen zum Sommerfest in unseren Garten ein. Das waren Gelage mit viel Essen und noch mehr Trinken, mit Tanz und Gesang und gelegentlichen Verwerfungen, wenn einer der Gäste dem Alkohol ein bisschen über Gebühr zugesprochen hatte. Doch solche Misslichkeiten waren in der Regel schnell wieder behoben. In meiner Erinnerung waren die Sommerfeste vornehmlich von rauschhaftem Vergnügen und munterer Stimmung geprägt.

Wenn ich nicht in der Schule oder mit den anderen Kindern zusammen war, verbrachte ich die Sommertage in Friedchens Garten. Ich liebte vor allem ihre Kräuterbeete, wo man die ganze Vielfalt an Blättern, Blüten und Düften erleben konnte, derer die Natur fähig war. Manchmal half ich Friedchen bei der Ernte. Unter anderem kultivierte sie Salbei und Rosmarin, Lavendel und wilden Thymian, Mittelmeerkräuter, die sonst in keinem der umliegenden Gärten wuchsen. Für Friedchen bildeten sie eine weitere Einnahmequelle. Sie trocknete die Blätter und Blüten und füllte sie in selbst gewebte kleine Beutel, die in Müllers Laden und in einem exklusiven Wäschegeschäft in der Kreisstadt als Duftsäckchen zum Verkauf angeboten wurden.

»Salbei beruhigt die Nerven, Rosmarin belebt, und Lavendel, zwischen die Wäsche gelegt, vertreibt Motten und Silberfischchen«, erklärte Friedchen.

»Und Thymian?«, fragte ich

»Wilder Thymian macht hellsichtig.«

Wenn Artur uns im Sommer besuchte und oftmals über Nacht blieb, saßen wir an den Wochenenden abends im Garten und betrachteten die Sterne. Schon als ich noch recht klein war, betrieben wir Himmelskunde. Artur erklärte mir die Sternbilder und die Geschichten, die sich hinter ihren Namen versteckten. Und nach und nach zeigte er mir, wie man sich nachts am Himmel zurechtfand.

»Zunächst prägst du dir das Sternbild Großer Wagen ein, das ist in jeder klaren Nacht zu sehen. Wenn du die Strecke zwischen den beiden hinteren Kastensternen des Großen Wagens verlängerst, triffst du auf den Polarstern. Der heißt auch Nordstern, weil er uns die Nordrichtung angibt. Und wenn man sich vom Nordstern eine senkrechte Linie bis zum Horizont denkt, dann blickt man nach Norden. Dann liegt der Osten rechts, der Westen links und der Süden im Rücken. So kannst du dich am Himmel orientieren.«

Er hatte mir erklärt, dass man in einer klaren Nacht an die viertausend Sterne sehen kann (»Ziemlich überwältigend, oder?«), dass unsere Galaxie Milchstraße heißt und aus hundert Milliarden Sternen besteht (»So genau weiß man es nicht«), dass diese Sterne in Form einer riesigen Spirale angeordnet sind und dass sich unsere Erde nicht etwa in der Mitte, sondern irgendwo am äußeren Rande dieser Spirale befindet (»Das sollte uns Menschen ein bisschen demütiger machen, was meinst du?«).

Im August hielten wir nach Sternschnuppen Ausschau, den Perseiden. Deren Namensgeber Perseus war einer meiner Lieblingshelden in den Sagen des klassischen Altertums.

Artur konnte das nicht ganz verstehen. »Ich mochte eigentlich immer Herakles am liebsten. Die Säuberung des Augiasstalls … Genial, einfach einen Fluss durch den Stall laufen zu lassen. Das hätte ich als Kind auch gern getan, wenn ich mal wieder die Karnickelkiste ausmisten musste. Also: Warum Perseus? Weil er die Medusa besiegt hat?«

»Ja, Perseus ist schlau und auch nett, finde ich«, erklärte ich. »Na ja, dass er seinen Großvater aus Versehen tötet, ist irgendwie blöd. Aber dafür kann er ja nichts. War ja ein Orakelspruch und sozusagen vorherbestimmt. Ich finde es vor allem schön, dass die Geschichte mit ihm und Andromeda gut ausgeht, dass sie lange leben und sich bis zu ihrem Tod gut verstehen.«

»Stimmt. Sind sich treu bis an ihr Lebensende. Ist selten in der griechischen Sagenwelt.«

»Und als sie starben, wurden sie zu Sternbildern.«

»Ja, lass uns mal schauen, wo sie sind. Perseus ist im Herbst ja besser zu sehen, und die Andromeda mitsamt ihrem Nebel auch. Aber vielleicht können wir sie ja entdecken.«

Doch dann gab es wieder einen Sternschnuppenregen, und Artur sagte nur: »Wünsch dir was. Aber nicht verraten.«

Ging der Herbst ins Land, ließen wir Drachen steigen und fanden uns irgendwann zum Kartoffelfeuer auf den Feldern von Bauer Nowak ein. Und am 10. November trafen wir uns zum Mätensingen, dem Martinssingen. Das Ganze hatte im Prinzip nicht viel mit dem heiligen Martin zu tun. Am Abend vor dem Martinstag gingen wir Kinder in der Nachbarschaft mit selbst gebastelten Laternen oder Fackeln von Haus zu Haus und sangen das alte bergische Martinslied auf Plattdeutsch: »Me’ite, Me’ite Joodmann, Dä us joot bedoon kann, Äppel on de Bieren, Nösse jont noch met doto.«

In den Hofschaften ringsum war man darauf eingestellt. Die Leute hörten sich geduldig und meist amüsiert unser Gesinge an und verteilten danach Süßigkeiten an jeden von uns.

Natürlich waren wir seinerzeit scharf auf Süßigkeiten, die es im Allgemeinen und in meiner Familie im Besonderen nicht oft gab. Aber nicht die prall gefüllten Taschen, in denen auch oft genug die besungenen Äpfel, Birnen und Nüsse zu finden waren, waren das Schönste an diesen Umzügen. Wir liebten es einfach alle, gemeinsam in der hereinbrechenden Dunkelheit eines Novemberabends nur im Licht unserer Laternen um die Häuser zu ziehen, und warfen schon morgens besorgte Blicke gen Himmel. Denn wenn es regnete und stürmte, fiel unser Mätensingen zwar keineswegs aus – wir waren wettermäßig hart im Nehmen –, aber die Laternen waren dann schwerer zu handhaben.

Weihnachten war das Fest meiner Mutter. Obwohl mein Vater Weihnachten mit all seinen christlichen Ritualen und dem eher heidnischen Brauchtum von Adventskranz bis Weihnachtsbaum kritisch gegenüberstand, setzte sich meine Mutter durch und zelebrierte das Fest so, wie sie es von Kind auf gewohnt war. In den ersten Jahren meiner Kindheit, bis er später ins Exil ging, war Artur immer mit dabei. Und natürlich verbrachte auch Friedchen den Heiligabend und den ersten Weihnachtstag bei uns. Musste sie, da meine Mutter mit den kulinarischen Anforderungen, die so ein Fest nun einmal mit sich brachte, schlichtweg überfordert war.

Am ersten Weihnachtstag kamen auch der alte Hackländer und Heinzi und dann und wann auch Ebelings zum Gänsebratenessen. Ebelings Töchter lebten – unüblich für unsere Gegend – weit entfernt, die eine mit Mann und Kindern in Nordfriesland, die andere mit ihrer Familie in genau entgegengesetzter Richtung, in München. Es gab regelmäßige Besuche, aber im Winter blieben Hilde und Günter lieber zu Hause.

»Dat muss ich meinen Knochen nich antun«, meinte Günter im Hinblick auf eine Zugfahrt bei Schnee und Eis entweder Richtung Norden oder Süden. Und so traf man sich bei uns, saß beisammen an unserem großen Wohnzimmertisch, wo alle lachten und durcheinandersprachen und man sein eigenes Wort nicht verstand. Aber das war in Ordnung so. Ich liebte es, zwischen den Großen zu sitzen, Frau Schmitz heimlich ein paar Stücke des von Artur mitgebrachten Räucherfischs zuzustecken und dem Stimmengewirr um mich herum zu lauschen. Ich fühlte mich warm und geborgen und konnte mir nicht vorstellen, dass sich das jemals ändern würde. Aber da sollte ich mich natürlich gründlich irren. Der Augenschein täuscht, und unsere größten Sicherheiten können sich im Nu in bloße Trugbilder verwandeln. Das Leben ändert sich fortwährend, selbst wenn sich die Prämissen nicht immer und überall so dramatisch verkehren sollten, wie sie das in meiner Familie taten.

Der zweite Feiertag war dem Kirchgang vorbehalten. Auch da machte meine Mutter keine Kompromisse.

»Wir wollen schließlich bei all den Geschenken und dem guten Essen nicht vergessen, warum wir Weihnachten feiern«, sagte sie jedes Jahr ein ums andere Mal. Und so schleppte sie mich in die katholische Kirche in der Kreisstadt, wo Hochwürden Leyendecker das Hochamt zelebrierte, wir »Oh du fröhliche« und »Adeste fideles« sangen und ich den Blick nicht abwenden konnte von der sehr naturalistisch gestalteten Krippe links neben den Altarstufen.

Ich ging keineswegs ungern in die Kirche. Hochwürden Leyendecker war ein bisschen dröge und seine Predigten schwerfällig, wie selbst meine Mutter zugeben musste. Mein Vater war nur ein einziges Mal mitgegangen und nach einem epischen Kampf gegen den Schlaf einfach eingenickt. Mir waren die Predigten egal, mir gefiel das Brimborium: die rituelle Abfolge der verschiedenen Handlungen, die Gewänder der Priester, die Ministranten mit ihren Schellen, das Altarbild und die Madonnenstatue mit dem Opferkerzentisch davor, der Duft von Weihrauch, auch wenn mir davon immer leicht schwummrig wurde, der Klang der Orgel und die feierlichen Lieder. Besonders liebte ich das alte Kirchenlied »Fest soll mein Taufbund immer stehen«. Ich sang es bisweilen zu Hause vor mich hin, auch wenn mein Vater bei dem Text regelmäßig zusammenzuckte.

»Elisabeth, was singt Clara da nur?«

»Lass sie doch, ist doch bloß ein Lied«, meinte meine Mutter.

»Bist du sicher, dass wir das richtig machen? Kommunistischer Vater, katholische Mutter und dazwischen Clara?«

»Wieso? Von den Grundprinzipien sind sich doch beide Lehren ziemlich ähnlich.«

»Ich wüsste nicht, dass wir einen Papst hätten«, empörte sich mein Vater.

»Sicher?«, fragte meine Mutter und sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Ist die Partei nicht auch eine Priesterkaste, die das Deutungsmonopol der heiligen Texte des Marxismus-Leninismus innehat? Und ist Stalin nicht ihr Papst?« Achselzuckend fügte sie hinzu: »Klar, ebenso wie die Partei hat auch die katholische Kirche ungute Auswüchse. Aber sie hat eben auch einen zutiefst menschlichen Kern, zum Beispiel die Bergpredigt. Du weißt schon: ›Selig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Himmelreich.‹ Oder: ›Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.‹ Na ja gut, die seligen Barmherzigen und Sanftmütigen passen nicht ins kommunistische Konzept. Und die Feindesliebe dürfte euch auch eher fremd sein, oder wie siehst du das?«

Meiner Mutter ging es immer ums Grundsätzliche.

»Ach, mein Lieb«, sagte mein Vater dann, der das alles nicht so verbissen sah. Und schon lagen sie sich wieder in den Armen.

»Die sind sich nie einig«, beklagte ich mich bisweilen bei Friedchen.

»Och, in den wichtigen Dingen verstehen sie sich schon«, meinte sie. »Und dieses Geplänkel darfst du nicht ernst nehmen. Das gibt ihrer Ehe Zunder.«