8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

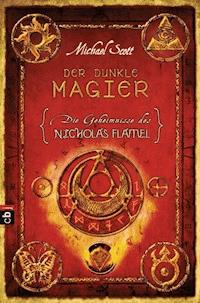

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Geheimnisse des Nicholas Flamel

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Der fünfte Band der furiosen Fantasyreihe rund um den berühmtesten Alchemisten aller Zeiten

Nicholas Flamel liegt im Sterben. Zu lange schon fehlt ihm das Unsterblichkeitselixir. Perenelle, die mächtige Zauberin, ist jedoch keinesfalls bereit, auch nur einen Tag ohne ihren geliebten Mann zu leben. Doch um Flamel einen Tag ihres eigenen Lebens schenken zu können, braucht sie Sophies Aura. Sophie jedoch ist völlig verzweifelt: Josh hat sich endgültig auf die Seite des dunklen Magiers Dee geschlagen und ist fest entschlossen, mit ihm die Weltherrschaft zu erringen. Es gibt nur einen, der Dee jetzt noch stoppen kann: der sagenhafte schwarze Hexenmeister!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 448

Ähnliche

Dies ist für Anna

sapientia et eloquentia

Nicholas Flamel liegt im Sterben.

Dies ist die Zeit, vor der ich mich so lange gefürchtet habe; dies ist die Nacht, in der ich möglicherweise Witwe werde.

Mein armer, tapferer Nicholas. Obwohl er gealtert, geschwächt und vollkommen erschöpft ist, hat er sich mit Prometheus und mir an den Tisch gesetzt und den letzten Rest seiner Kraft in den Kristallschädel gelenkt, damit wir Josh ins Zentrum von San Francisco folgen konnten, mitten hinein in Dr. John Dees Versteck.

Entsetzt beobachteten wir, wie Dee aus dem Jungen einen Totenbeschwörer machte, einen Geisterrufer, und ihn zwang, Coatlicue herbeizurufen, die hässliche Archonin, die man auch »Mutter aller Götter« nennt. Wir versuchten, Josh zu warnen, doch Dee war zu stark und hat unsere Verbindung zu dem Jungen unterbrochen. Und als Aoife, Niten und Sophie eintrafen, hat sich Josh auf die Seite von Dee und seiner mordlüsternen Gefährtin Virginia Dare geschlagen. Ich frage mich, ob er das aus freien Stücken getan hat.

Sehen zu müssen, wie Josh – unsere letzte Hoffnung, unsere letzte Chance, die Dunklen des Älteren Geschlechts zu besiegen und die Welt zu retten – mit dem Feind davongeht, war zu viel für meinen Mann. Er brach bewusstlos zusammen. Bis jetzt ist er nicht wieder zu sich gekommen, und ich habe nicht mehr die Kraft, ihn ins Leben zurückzuholen. Die wenige Kraft, die ich noch habe, muss ich aufsparen für das, was kommt.

Einen nach dem anderen haben wir diejenigen verloren, die vielleicht an unserer Seite gekämpft hätten: Aoife ist nicht mehr. Sie ist gefangen in einem Schattenreich, auf ewig verstrickt in den Kampf mit der Archonin Coatlicue. Scathach und Johanna befinden sich in der fernen Vergangenheit, von Saint-Germain haben wir nichts mehr gehört und auch zu Palamedes und Shakespeare besteht kein Kontakt mehr. Selbst Prometheus ist durch das Aktivieren des Schädels so geschwächt, dass er nicht mehr genügend Kraft hat, sein Schattenreich zusammenzuhalten. Es beginnt bereits, sich um ihn herum aufzulösen.

Nur Sophie ist uns geblieben, doch der Verrat ihres Bruders hat sie in tiefe Verzweiflung gestürzt. Sie ist irgendwo in San Francisco, wo genau, weiß ich nicht, aber wenigstens ist Niten bei ihr, um sie zu beschützen. Ich muss sie finden – es gibt vieles, das sie wissen muss.

Dann hängt jetzt also alles von mir ab. Dass es so kommen würde, wusste ich von jeher.

Vor über sechshundertundachtzig Jahren, als ich noch ein kleines Mädchen war, hat meine Großmutter mich einem verhüllten Mann vorgestellt, der anstelle seiner linken Hand einen Haken hatte. Er hat mir meine Zukunft vorausgesagt und die Zukunft der Welt. Und dann hat er mich zum Schweigen verpflichtet. Mein ganzes Leben lang habe ich auf diesen Tag gewartet.

Jetzt, da das Ende kurz bevorsteht, weiß ich, was ich zu tun habe.

Aus dem Tagebuch von Nicholas Flamel, Alchemyst Niedergeschrieben am heutigen Tag, Mittwoch, den 6. Juni, von Perenelle Flamel, Zauberin, im Schattenreich des Prometheus, das an San Francisco grenzt, die Stadt meiner Wahl

MITTWOCH, 6. Juni

KAPITEL EINS

Die Anpu erschienen als Erste, hochgewachsene Krieger mit dem Kopf eines Schakals, durch und durch roten Augen und säbelförmigen Reißzähnen. In ihren auf Hochglanz polierten Rüstungen aus schwarzem Glas strömten sie aus einem rauchenden Höhleneingang und verteilten sich über Xibalba. Einige stellten sich vor den neun Toren auf, die in die riesige Höhle führten, andere streiften durch das primitive Schattenreich, um sicherzustellen, dass sich kein Unbefugter dort aufhielt. Wie immer bewegten sie sich vollkommen lautlos. Gewöhnlich blieben sie stumm bis zum letzten Moment, bevor sie sich in den Kampf stürzten. Dann heulten sie markerschütternd.

Erst als die Anpu sicher waren, dass Xibalba vollkommen verlassen war, erschien das Paar. Wie die Anpu trugen auch der Mann und die Frau Rüstungen aus Glas und Keramik, wobei die eher schmückend als praktisch waren. Einen solchen Stil hatte man zuletzt im Alten Ägypten gesehen.

Nur Minuten zuvor hatte das Paar eine fast perfekte Kopie von Danu Talis verlassen und war über ein Dutzend miteinander verbundener Schattenreiche durch Welten gereist, die der Erde zum Teil erstaunlich ähnelten und zum Teil vollkommen fremdartig waren. Und obwohl sich beide von Natur aus sehr für die Myriaden von Welten interessierten, über die sie herrschten, verweilten sie nirgendwo. Sie eilten durch das komplexe Netz von Krafttoren, die sie schließlich zu dem als Wegscheide bekannten Ort bringen sollten.

Es blieb nur noch sehr wenig Zeit.

Neun Tore führten nach Xibalba, jedes kaum mehr als ein grob in die schwarze Felswand geschlagener Durchgang. Das Paar wich den blubbernden Lavapfützen aus, die zähe Fontänen aus geschmolzenem Stein über ihren Weg spien, durchquerte die gesamte Breite des Schattenreichs vom neunten bis zum dritten Tor, dem Tor der Tränen. Selbst die Anpu, die sonst keine Furcht kannten, weigerten sich, der dahinter liegenden Höhle zu nahe zu kommen. Uralte Erinnerungen, die tief in ihrem Erbgut verankert waren, warnten sie davor. Diese Höhle war der Ort, an dem ihre Rasse nach der Flucht aus der Welt der Humani fast ausgelöscht worden wäre.

Als sich das Paar dem runden Höhleneingang näherte, begannen die primitiven, klobigen Schriftzeichen, die über dem Eingang in den Fels geritzt waren, in einem weißen Licht zu strahlen. Die polierten Rüstungen der beiden reflektierten das Licht, das das Innere der Höhle beschien und das Paar in krassem Schwarzweiß beleuchtete. Und in diesem Moment waren die zwei für kurze Zeit schön.

Ohne einen Blick zurückzuwerfen, betraten sie die dunkle Höhle …

… und keine Sekunde später stand urplötzlich ein Paar, beide in weißen Jeans und T-Shirts, auf dem französischen Point Zero, dem runden Null-Kilometer-Stein vor der Kathedrale Notre Dame in Paris. Der Mann ergriff die Hand der Frau, und zusammen bahnten sie sich mit raschen Schritten einen Weg durch die Trümmer der Mauersteine und Wasserspeier, die immer noch auf dem Platz herumlagen. Sophie und Josh Newman hatten hier Elemente-Magie angewandt, um sich gegen die lebendig gewordenen steinernen Wasserspeier der Kathedrale zu wehren.

Und weil man in Paris war, beachtete niemand das Paar, das nachts Sonnenbrillen trug.

KAPITEL ZWEI

Das Gebäude brannte lichterloh. Dutzende von Alarmanlagen heulten und kreischten und dicker schwarzer Rauch lag in der Luft. Es stank nach verbranntem Gummi und geschmolzenem Plastik.

»Raus! Nichts wie raus!« Dr. John Dee zerschlug mit dem kurzen Schwert, das er in der rechten Hand hielt, die schwere Tür aus Stahl und Holz. Er durchschnitt sie, als wäre sie aus Papier. »Die Treppe hinunter«, befahl er.

Virginia sprang, ohne zu zögern, durch das Loch in der Tür. In ihrem langen dunklen Haar knisterten Funken.

»Mir nach«, rief Dee Josh zu und lief gebückt durch die kaputte Tür. Die gelbe Aura des Doktors löste sich in sichtbaren gelben Fäden von seiner Haut, und Josh stieg der Gestank nach faulen Eiern in die Nase, als er dicht hinter Dee herlief.

Josh war speiübel, und das nicht nur wegen des ekligen Schwefelgeruchs, den der Doktor verströmte. Sein Kopf dröhnte und vor seinen Augen pulsierten winzige Farbpunkte. Er war benommen und immer noch zittrig nach seiner Begegnung mit der schönen Archonin Coatlicue. Sosehr er sich auch anstrengte, er konnte sich auf die Ereignisse der letzten paar Minuten absolut keinen Reim machen. Genauso schleierhaft war ihm, wie er überhaupt hier gelandet war. Er erinnerte sich noch, dass er über Landstraßen gefahren war … über die Autobahn … und in die Stadt hinein. Aber er hatte keine Ahnung gehabt, wohin er fuhr, sondern lediglich gewusst, dass er irgendwohin musste.

Josh versuchte, sich an die Abfolge der Ereignisse zu erinnern, die ihn in das brennende Gebäude geführt hatte, doch je mehr er sich konzentrierte, desto verschwommener wurden diese Ereignisse.

Und dann war plötzlich Sophie aufgetaucht. Am deutlichsten erinnerte er sich noch an die schreckliche Veränderung, die seine Zwillingsschwester durchgemacht hatte. Als sie vor wenigen Augenblicken das Apartment des Doktors betreten hatte, war er ganz aus dem Häuschen gewesen vor Freude … aber auch irritiert. Weshalb war sie gekommen? Wie hatte sie ihn gefunden? Die Flamels müssen sie hergeschickt haben, hatte er gedacht. Aber eigentlich spielte es keine Rolle. Sie war da und konnte ihm helfen, Coatlicue in diese Welt zurückzuholen. Das war das Allerwichtigste.

Seine Freude hatte allerdings nicht lange angehalten. Sie war rasch in Angst umgeschlagen, in Empörung und schließlich sogar in Wut über das, was seine Schwester tat. Sophie war nicht gekommen, um ihm zu helfen, sie … Josh wusste nicht, was genau sie gewollt hatte. Sprachlos hatte er beobachtet, wie ihre silberne Aura sich um ihren Körper herum zu einer Rüstung verhärtet hatte. Dann hatte sie die schöne und wehrlose Archonin mitleidlos mit einer Peitsche geschlagen. Coatlicues Schreie hatten Josh fast das Herz gebrochen. Und gänzlich unerträglich war es geworden, als sich die Archonin auch noch zu ihm umgedreht hatte. Sie hatte die Hand nach ihm ausgestreckt und ihn mit ihren großen Augen angeschaut, in denen sich der Schmerz über den Verrat spiegelte. Er war es gewesen, der sie aus ihrem Schattenreich gerufen hatte. Er trug die Verantwortung für ihren Schmerz. Und er konnte ihr nicht helfen.

Aoife war Coatlicue auf den Rücken gesprungen und hatte sie festgehalten, während Sophie wieder und wieder mit dieser schrecklichen Peitsche auf sie eingeschlagen hatte. Und dann hatte Aoife die verwundete Archonin zurück in ihr Schattenreich gezogen. Als Coatlicue verschwand, hatte Josh das Gefühl gehabt, etwas sei unwiederbringlich verloren. Er war so nahe daran gewesen, etwas Bedeutendes zu vollbringen, so nah! Hätte er Coatlicue die Rückkehr in diese Welt ermöglicht, hätte sie … Josh schluckte einen Mundvoll Rauch, der nach Gummi schmeckte, und hustete. Seine Augen tränten. Er war sich nicht sicher, was sie getan hätte.

Dee war zwei Stufen unter ihm. Als er sich umdrehte und im Halbdunkel zu ihm aufschaute, waren seine grauen Augen weit aufgerissen. Sein Blick war wild. »Bleib dicht hinter mir«, zischte er. Dann wies er mit dem Kinn zu dem brennenden Zimmer hinter Josh. »Merkst du was? Sie haben getan, was sie immer tun! Den Flamels und ihren Speichelleckern folgen Tod und Zerstörung.«

Josh musste erneut husten. Er brauchte dringend frische Luft. Es war nicht das erste Mal, dass er diese Anschuldigung hörte. »Das hat Scathach auch gesagt.«

»Die Schattenhafte hat einen großen Fehler gemacht: Sie hat sich für die falsche Seite entschieden.« Ein hässliches Lächeln huschte über Dees Gesicht. »Ein Fehler, den auch du beinahe gemacht hättest.«

»Was ist da oben eigentlich passiert?«, fragte Josh. »Es ging alles so schnell, und Sophie –«

»Jetzt ist wohl kaum die Zeit für lange Erklärungen.«

»Sag es mir«, verlangte Josh ärgerlich, und in der verpesteten Luft lag plötzlich der Duft von Orangen.

Dee blieb stehen. Seine Aura leuchtete so hell, dass seine Augen und Zähne gelb wirkten. »Es hat nicht mehr viel gefehlt und du hättest die Welt für immer verändert, Josh. Wir standen kurz davor, einen Prozess in Gang zu setzen, der diese Erde in ein Paradies verwandelt hätte. Und du wärst bei dieser Verwandlung das Mittel zum Zweck gewesen.« Das Gesicht des Doktors verzerrte sich vor Zorn. »Heute haben die Flamels meine Pläne durchkreuzt. Und weißt du auch, warum? Weil sie – und ihresgleichen – nicht wollen, dass die Welt ein Ort wird, an dem es sich besser leben lässt. Die Flamels lieben das Dunkel, sie leben am Rand der Gesellschaft, leben ein Leben im Verborgenen, leben von Lügen. Der Schmerz und die Not anderer machen sie stark. Sie wissen, dass es in meiner neuen Welt keine dunklen Ecken gibt, wo sie sich verstecken können, kein Leiden, um davon zu profitieren. Sie wollen nicht, dass ich – und meinesgleichen – Erfolg haben. Mit deiner Hilfe sind wir dem Erfolg vielleicht näher gekommen, als wir es jemals waren.«

Josh versuchte stirnrunzelnd zu begreifen, was der Doktor ihm da erzählte. Log Dee? Es konnte nicht anders sein … Obwohl Josh das Gefühl nicht loswurde, dass ein Körnchen Wahrheit in den Worten des Unsterblichen steckte. Nur: Was machte das aus den Flamels?

»Du hast Coatlicue gesehen?«, fragte Dee.

Josh nickte. »Sicher.«

»Und – war sie schön?«

»Ja.« Er blinzelte und ließ ihr Bild vor seinem geistigen Auge entstehen. Sie war schöner als alle Frauen, die er je gesehen hatte.

»Auch ich habe ihre wahre Gestalt gesehen«, erzählte Dee leise. »Sie war eine der Mächtigsten dieser uralten Rasse der Archone, die die Welt in der Zeit vor der Zeit regierten. Vielleicht waren sie sogar Außerirdische. Coatlicue war Wissenschaftlerin und bediente sich einer so fortschrittlichen Technologie, dass sie von Magie nicht zu unterscheiden war. Sie war in der Lage, die Materie selbst zu manipulieren.« Dee betrachtete Josh aufmerksam, bevor er bedächtig weitersprach. »Coatlicue hätte diese Welt heute neu erschaffen, sie wieder heil machen können. Sie hätte sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen können. Aber du hast gesehen, was Aoife mit ihr gemacht hat, ja?«

Josh schluckte hart. Er hatte gesehen, wie Aoife auf den Rücken der Archonin gesprungen war und sie zurückgezerrt hatte zu dem weit offenen Eingang in ihr Schattenreich. Er nickte.

»Und du hast auch gesehen, was deine Schwester ihr angetan hat?«

»Ja.«

»Sophie hat sie mit der Peitsche geschlagen – und zwar nicht mit einer gewöhnlichen Peitsche. Ich könnte wetten, dass es Perenelles Peitsche war, geflochten aus Schlangen, die sie aus Medusas Haar zog. Schon die leiseste Berührung verursacht Höllenqualen.« Dee legte Josh eine Hand auf die Schulter, und der Junge spürte, wie sich Wärme in seinem Arm ausbreitete. »Sophie ist jetzt für dich verloren, Josh. Sie steht ganz unter dem Bann der Flamels, ist ihre Marionette, ihre Sklavin. Sie werden sie opfern, wie sie in der Vergangenheit schon viele andere geopfert haben.«

Josh nickte zum dritten Mal. Er wusste, dass es vor ihnen andere Zwillinge gegeben hatte, und er wusste auch, dass die nicht überlebt hatten.

»Vertraust du mir, Josh Newman?«, fragte Dee unvermittelt.

Josh blickte den Magier an. Er öffnete den Mund, wollte antworten, sagte dann aber doch nichts.

»Ah.« Dee lächelte. »Eine gute Antwort.«

»Ich habe gar nicht geantwortet.«

»Manchmal ist keine Antwort auch eine Antwort«, erwiderte der Unsterbliche. »Lass mich die Frage anders stellen: Vertraust du mir mehr als den Flamels?«

»Ja«, kam es wie aus der Pistole geschossen aus Joshs Mund.

»Und was möchtest du?«

»Meine Schwester retten.«

Dee nickte. »Natürlich willst du das.« Es gelang ihm nicht, den Ton leiser Verachtung in seiner Stimme zu unterdrücken. »Du bist ein Humani.«

»Sie steht unter einem Bann, oder? Wie kann ich diesen Bann brechen?«

Dees graue Augen wurden zu gelbem Stein. »Da gibt es nur eines: Du musst den töten, der sie kontrolliert. Das ist entweder Nicholas Flamel. Oder Perenelle Flamel. Oder es sind beide.«

»Ich weiß nicht …«

»Ich kann dir sagen, was du zu tun hast«, bot Dee an. »Du brauchst mir nur zu vertrauen.«

Irgendwo im Innern des Gebäudes explodierte Glas. Lediglich ein leises, fast melodisches Klimpern war zu hören. Dann flog die Tür über ihnen auf und heiße Luft strömte von oben durchs Treppenhaus. Eine Reihe schnell hintereinander folgender Explosionen erschütterte das Gebäude und wie Spinnennetze überzogen Risse den Verputz an den Wänden. Der metallene Handlauf war plötzlich so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen konnte.

»Was bewahrst du da oben eigentlich auf?«, rief Virginia Dare von unten. Die Unsterbliche war von einer durchsichtigen grünen Aura umgeben, die ihr feines schwarzes Haar wie einen Umhang von Rücken und Schultern hob.

»Lediglich die Zutaten für ein paar kleinere alchemistische Experimente …«, begann Dee.

Eine donnernde Explosion ließ die drei auf die Knie sinken. Teile des Verputzes regneten von der Decke und ein intensiver Güllegestank breitete sich im Treppenhaus aus.

»… und für das eine oder andere größere«, fügte er hinzu.

»Wir müssen hier raus. Bald stürzt das ganze Gebäude ein«, rief Virginia. Sie drehte sich um und lief weiter die Treppe hinunter. Dee und Josh folgten ihr dicht auf den Fersen.

Josh atmete tief durch. »Rieche ich verbranntes Brot?«, fragte er überrascht.

Virginia warf einen kurzen Blick hinauf zu Dee. »Ich will gar nicht wissen, woher dieser Geruch kommt.«

»Nein, das willst du nicht«, bestätigte der Doktor.

Nachdem sie das Ende der Treppe erreicht hatten, warf sich Virginia gegen die zweiflügelige Tür – und prallte daran ab. Die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert und eine dicke Kette war durch die Griffe gezogen worden.

»Das verstößt doch garantiert gegen das Brandschutzgesetz«, murmelte Dee.

Virginia sagte etwas in einer Sprache, die auf dem amerikanischen Kontinent seit Jahrhunderten nicht mehr gesprochen worden war, fiel dann aber schnell wieder ins Englische zurück. »Kann es eigentlich noch schlimmer kommen?«, knurrte sie.

Es klickte und zischte, die in die Decke eingebaute Sprinkleranlage ging an und Wasser regnete auf das Trio herunter. Über alles legte sich ein stechender Geruch.

»Sieht ganz danach aus«, beantwortete sie ihre eigene Frage. Dann bohrte sie Dee ihren Zeigefinger in die Brust. »Du gleichst den Flamels mehr, als du zugeben magst, Doktor. Auch dir folgen Tod und Zerstörung.«

»Ich bin absolut nicht wie sie.« Dee legte die Hand auf das Schloss und drückte. Seine Aura loderte um die Finger herum gelb auf und tropfte in langen, klebrigen Fäden auf den Boden.

»Ich dachte, du wolltest deine Aura nicht einsetzen«, sagte Virginia rasch.

»Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es keine Rolle mehr spielt, wer weiß, wo ich bin«, entgegnete Dee. Er riss das Schloss in der Mitte durch, als wäre es aus Karton, und warf es beiseite.

Josh sah ihn an. »Jetzt wissen alle, wo du bist.«

»Ja, und sie werden mich holen kommen«, bestätigte Dee. Er stieß die Tür auf und trat dann zurück, damit seine unsterbliche Freundin und Josh als Erste nach draußen gehen konnten. Nach einem Blick auf die Flammen, die trotz der laufenden Sprinkleranlage immer noch loderten, stürmte auch er durch die Tür … und direkt hinein in Josh und Virginia Dare, die gleich hinter der Schwelle stehen geblieben waren.

»Ich fürchte, sie sind schon da«, murmelte Josh.

KAPITEL DREI

Mars Ultor.«

Er war jetzt schon so lange in Gefangenschaft, dass er nicht mehr unterscheiden konnte, ob er träumte oder sich erinnerte. Waren die Bilder und Gedanken, die durch seinen Kopf gaukelten, wirklich seine eigenen, oder hatte Clarent sie ihm eingegeben? War es, wenn er die Vergangenheit durch seinen Geist ziehen ließ, seine eigene Geschichte, an die er sich erinnerte, war es die des Schwertes, oder waren es die Erinnerungen derjenigen, die das Schwert vor ihm getragen hatten? Oder war es gar eine wirre Vermischung aller drei? Wie sah die Wahrheit aus?

Doch auch wenn Mars Ultor sich in so vielen Dingen unsicher war, gab es einige wenige Erinnerungen, an die er sich klammerte. Erinnerungen, die einen wesentlichen Teil seiner Persönlichkeit prägten. Es waren die Erinnerungen, die ihn ausmachten.

Seine beiden Söhne Romulus und Remus standen ihm noch deutlich vor Augen. Die Erinnerung an sie hatte er bewahren können. Doch wie sehr er sich auch bemühte, auf das Gesicht seiner Frau konnte er sich nicht mehr besinnen.

»Mars.«

Bestimmte Schlachten waren ihm noch immer bis ins kleinste Detail im Gedächtnis. Er wusste den Namen jedes Königs und jedes Bauern, gegen den er gekämpft hatte, jedes Helden, den er besiegt hatte, und jedes Feiglings, der vor ihm davongelaufen war. Er erinnerte sich an die Entdeckungsreisen, die er mit Prometheus in die unbekannte Welt und sogar in die neu geschaffenen Schattenreiche unternommen hatte.

»Fürst Mars.«

Er war Zeuge von Wundern und von entsetzlichen Katastrophen gewesen. Er hatte gegen Archone, Erstgewesene und Angehörige des Älteren Geschlechts gekämpft und sogar gegen die wenigen legendären Erdenfürsten, die es hier und da noch gegeben hatte. In jener Zeit war er als Held verehrt worden, als Retter der Humani.

»Mars, wach auf.«

Er wollte nicht aufwachen, denn mit dem Aufwachen kamen die Schmerzen. Doch schlimmer als die Schmerzen war das Wissen, dass er ein Gefangener war und dies bis zum Ende aller Zeiten bleiben würde. Und in seinen Wachphasen erinnerten seine Strafe und seine Schmerzen ihn an die Zeiten, als die Humani gelernt hatten, ihn zu fürchten und zu hassen.

»Wach auf.«

»Mars … Mars … Mars …«

Die Stimme – oder waren es mehrere? – ließ nicht locker. Sie war ihm lästig, aber auch irgendwie vertraut.

»Wach auf!«

In seinem beinernen Gefängnis tief unter der Erde in den Katakomben von Paris schlug der Ältere die Augen auf. Für einen kurzen Moment waren sie strahlend blau, dann loderten sie rot auf. »Was ist denn jetzt schon wieder?«, knurrte er, und seine Stimme hallte in dem Helm, den er nicht mehr abnehmen konnte, wider.

Direkt vor ihm standen zwei Gestalten, die wie ein Humani-Paar aussahen. Sie waren groß und schlank und die tiefgebräunte Haut stand in starkem Kontrast zu ihren blütenweißen T-Shirts, den weißen Jeans und weißen Turnschuhen. Die Frau trug das Haar raspelkurz geschnitten, der Schädel des Mannes war glatt rasiert. Beide trugen identische Sonnenbrillen, die die Augen verbargen.

Gleichzeitig nahmen sie die Brillen ab. Ihre Augen waren von einem intensiven, strahlenden Blau, die Pupillen winzige schwarze Punkte. Trotz der Schmerzen, die seine ununterbrochen brennende und wieder aushärtende Aura verursachte, erinnerte sich Mars an dieses Paar. Es handelte sich nicht um Humani; die beiden gehörten dem Älteren Geschlecht an.

»Isis – bist du es?«, krächzte er in der alten Sprache von Danu Talis.

»Schön, dich zu sehen, alter Freund«, erwiderte die Frau.

»Osiris?«

»Wir suchen dich schon sehr lange«, fügte der Mann hinzu. »Und jetzt endlich haben wir dich gefunden.«

»Was hat sie dir nur angetan?«, flüsterte Isis. Sie war ganz offensichtlich erschüttert.

Die Hexe von Endor hatte Mars in dieses Gefängnis gesperrt. Sie hatte es aus dem Schädel einer Kreatur geschaffen, die nie auf unserer Erde gelebt hatte. Doch ihn einfach nur einzusperren, hatte der Hexe nicht genügt; sie hatte sich noch eine ganz spezielle Strafe für ihren Gefangenen ausgedacht. Die Hexe hatte dafür gesorgt, dass seine Aura ununterbrochen brannte und dann auf seiner Haut erstarrte wie Lava, die brodelnd aus dem Erdkern aufsteigt. So war er in der Schädelzelle unter einer dicken Kruste gefangen und litt endlose Höllenqualen.

Mars Ultor lachte, doch was herauskam, glich eher einem Knurren, das von den Wänden widerhallte. »Jahrtausendelang interessiert sich niemand für mich, und jetzt scheint es, als wäre ich plötzlich wieder gefragt.«

Isis und Osiris stellten sich rechts und links von dem Gebilde auf, das aussah wie die große graue Statue eines Mannes, für alle Ewigkeit festgehalten bei dem Versuch, sich aufzurichten. Mars’ Körper steckte von der Taille an abwärts im Boden seiner beinernen Gefängniszelle. Dee hatte den Knochen an dieser Stelle verflüssigt und danach wieder aushärten lassen, sodass er festsaß. An Mars’ ausgestrecktem linken Arm hatten sich Stalaktiten aus Knochenmasse gebildet und auf dem Rücken des Älteren hockten mit weit aufgerissenen Mäulern die versteinerten, hässlichen Satyrn Phöbos und Deimos. Hinter dem Älteren lag ein rechteckiger steinerner Sockel, auf dem Mars jahrtausendelang ungestört gelegen hatte. Jetzt war der dicke Stein in der Mitte auseinandergebrochen.

»Wir wissen, dass Dee hier war«, sagte Isis.

»Ja. Er hat mich gefunden. Mich wundert allerdings, dass er euch verraten hat, wo ich bin«, krächzte Mars. »Es kam zum Kampf. Er war es, der mich hier in den Boden eingemauert hat.«

»Dee hat uns nichts verraten«, erklärte Osiris. Er stand hinter Mars und betrachtete eingehend jedes Detail der zu Statuen erstarrten Satyrn. »Er hat dich betrogen. Er hat uns alle betrogen.«

Mars stöhnte vor Schmerzen. »Ich hätte ihm nie trauen dürfen. Er hat mich gebeten, einen Jungen zu erwecken, einen mit goldener Aura.«

»Und dann hat er den Jungen dazu benutzt, um Coatlicue in dieses Schattenreich zu holen«, flüsterte Isis.

Rotschwarzer Rauch ringelte sich aus Mars Ultors Augen. Sein Körper krampfte sich zusammen, und die gehärtete Aura fiel in großen Brocken von ihm ab, nur um augenblicklich wieder neu gebildet zu werden. Die trockene Luft stank nach verbranntem Fleisch. »Coatlicue. Als die Archonin das letzte Mal durch die Schattenreiche tobte, habe ich den Kampf gegen sie aufgenommen«, keuchte er unter den Schmerzen, die seine brennende Aura verursachte. »Dabei habe ich viele gute Freunde verloren.«

Die Frau in Weiß nickte. »Wir alle haben durch sie Freunde und Familienangehörige verloren. Der Doktor hat irgendwie herausgefunden, wo sie sich aufhält, und hat sie herbeigerufen.«

»Aber warum?«, polterte Mars. »Gibt es in diesem irdischen Schattenreich nicht mehr genug Ältere, um ihren Hunger zu stillen?«

Osiris klopfte mit den Fingerknöcheln auf den Rücken des Älteren, als wollte er testen, wie hart er war. »Wir glauben, dass Dee sie auf die Schattenreiche loslassen wollte. Wegen seiner vielen Misserfolge haben wir ihn für utlaga erklärt. Jetzt will er sich rächen, und es besteht die Gefahr, dass er auf seinem Rachefeldzug sämtliche Schattenreiche und schließlich auch diese Welt zerstören wird. Er will uns alle vernichten.«

Isis und Osiris waren einmal ganz um den Älteren herumgewandert und standen jetzt wieder vor ihm. »Aber wir sind seinem Gestank nachgegangen und konnten seiner Spur bis hierher folgen … zu dir«, erklärte Isis.

»Befreit mich«, flehte Mars, »damit ich mir den Doktor schnappen kann.«

Das Paar schüttelte gleichzeitig den Kopf. »Das können wir nicht«, bekannte Isis traurig. »Als Zephaniah dich mit dem Bann belegt hat, benutzte sie eine Kombination aus Archonenwissen und den Beschwörungsformeln der Erdenfürsten, die wir nicht kennen. Garantiert etwas, das Abraham ihr beigebracht hat.«

»Warum seid ihr dann hergekommen?«, knurrte Mars. »Was hat euch dazu gebracht, euer Inselreich zu verlassen?«

Am Eingang zur Zelle bewegte sich etwas. »Ich habe sie hergebeten.«

Eine ältere Dame in einer frisch gebügelten grauen Bluse und einem grauen Rock betrat den beinernen Raum. Sie war klein und rundlich und ihr bläulich schimmerndes Haar war in kompakte Dauerwellen gelegt. Eine übergroße Brille mit dunklen Gläsern bedeckte fast die ganze obere Gesichtshälfte und in der rechten Hand hielt sie einen weißen Gehstock. Indem sie mit dem Stock den Raum vor sich abtastete, näherte sie sich dem gefangenen Älteren. Sie blieb stehen, als der weiße Stock auf Stein traf.

»Wer bist du?«, fragte Mars.

»Wie – du erkennst mich nicht?« Die Haut der alten Frau verströmte braune Aurafetzen und in der Luft lag der bittersüße Geruch von rauchigem Holzfeuer.

Mars atmete die Luft in abgehackten Zügen ein, bis die Erinnerung an längst Vergessenes zurückkehrte. »Zephaniah!«

»Mein Gatte«, sagte die Hexe von Endor sehr leise.

Mars’ Augen wurden in raschem Wechsel rot, dann blau und wieder rot. Rauch quoll unter seinem Helm hervor und auf seiner steinharten Haut zeigten sich zahllose brennende Risse. In stinkenden Platten fiel sie von ihm ab. Es gelang dem gefangenen Älteren, sich ein Stück vorwärtszubewegen, bevor die neue Haut wieder hart wurde. Er heulte und tobte, bis sein ganzes Gefängnis nach seiner Wut stank. Es war eine Übelkeit erregende Mischung aus verbranntem Fleisch und versengten Knochen. Irgendwann, als er vollkommen erschöpft war, blickte er die Frau an, mit der er einmal verheiratet gewesen war, die Frau, die er mehr als alles andere geliebt hatte, die Frau, die ihn zu diesem endlosen Leiden verdammt hatte. »Was willst du, Zephaniah?«, flüsterte er. »Bist du gekommen, um dich über mich lustig zu machen?«

»Nein, mein Gatte«, antwortete die Frau und lächelte, sodass man in ihrem Mund eine Zahnlücke sah. »Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Es ist Zeit: Diese Welt braucht wieder einen Hexenmeister.«

KAPITEL VIER

Zwei Polizisten in San Francisco hielten im selben Moment an, als das seltsame Trio – eine Frau, zuerst gefolgt von einem Jungen im Teenageralter, dann von einem älteren Mann – aus einer Seitentür in das aus Glas und Marmor bestehende Foyer des brennenden Gebäudes stürmte.

»Ist sonst noch jemand in dem Ge–«, begann einer der Polizisten. Dann sah er, dass der Mann vor ihm ein kurzes Schwert in der Hand hielt und dass ein zweites an seinem Gürtel hing. Als der Polizist nach seiner Pistole griff, fiel ihm auf, dass der Junge ebenfalls zwei Schwerter am Gürtel hängen hatte, eines auf jeder Seite. Die Frau mit den langen Haaren trug seltsamerweise etwas, das aussah wie eine Blockflöte.

»Keinen Schritt weiter«, befahl der zweite Polizist. »Waffen auf den Boden.« Die beiden Polizisten brachten ihre Pistolen in Anschlag.

»Meine Herren, dem Himmel sei Dank, dass Sie da sind.« Der kleine, grauhaarige Herr machte einen Schritt auf sie zu.

»Bleiben Sie, wo Sie sind.«

»Ich bin Dr. John Dee, Besitzer der Enoch Enterprises. Dies ist unser Firmensitz.«

»Legen Sie die Schwerter auf den Boden, Sir.«

»Das werde ich nicht tun. Es handelt sich hierbei um Antiquitäten von unschätzbarem Wert aus meiner persönlichen Sammlung.« Der Magier trat noch einen Schritt vor.

»Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich weiß nicht, ob Ihre Angaben stimmen, aber eines weiß ich: Jemand mit einem Schwert in der Hand kommt mir nicht zu nahe. Legen Sie die Waffen auf den Boden und dann gehen Sie dort hinüber. Und zwar schnell«, fügte er hinzu, da sich stinkender Rauch aus den geschlossenen Aufzugstüren ins Foyer ringelte.

Die letzten Worte, die die Polizisten hörten, kamen von der Frau: »Warum tust du nicht, was die Beamten verlangen, John?« Noch während sie sprach, hob sie die Flöte an ihre Lippen. An die Ohren der Männer drang nur ein einziger Ton, dann brachen die beiden Polizisten bewusstlos zusammen. »Und vertrödle nicht noch mehr Zeit«, fauchte Virginia Dare. Sie stieg über die Polizisten hinweg, kletterte durch ein großes Loch in der Wand, das dort klaffte, wo eigentlich der Haupteingang zu dem Gebäude hätte sein sollen, und trat hinaus auf die Straße. »Gehen wir.«

»Wir nehmen den Wagen.« Dee lief Richtung Telegraph Hill, blieb jedoch nach ein paar Schritten stehen, als er merkte, dass Josh nicht nachkam. Der Junge stand über die beiden bewusstlosen Polizisten gebeugt im Foyer. »Komm schon, wir haben keine Zeit!«

»Du willst sie einfach hier liegen lassen?«, fragte Josh sichtlich aufgebracht.

Dee blickte Virginia an und dann wieder Josh. Die beiden Unsterblichen nickten gleichzeitig.

Josh schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht. Bald stürzt das ganze Gebäude über ihnen zusammen.«

»Wir haben keine Zeit für …«, begann Virginia.

»Josh.« Dees Aura knisterte um ihn herum. Sein Zorn war greifbar.

»Nein.« Josh legte die linke Hand auf den mit Leder umwickelten Griff des Schwertes, das an seinem Gürtel hing. Augenblicklich war das zerstörte Foyer von intensivem Orangenduft erfüllt. Das Steinschwert pulsierte in einem matten Purpurrot. Der Rhythmus glich einem langsamen, gleichmäßigen Herzschlag. Josh spürte, wie die Wärme prickelnd seinen linken Arm hinaufkroch, dann weiter über die Schulter lief und sich im Nacken festsetzte. Seine Hand schloss sich um den vertrauten Griff. Dies war Clarent, die uralte Waffe, auch »Klinge des Feiglings« genannt.

Erinnerungen tauchten auf …

Dee, gekleidet nach der Mode einer ganz anderen Epoche, läuft durch eine brennende Stadt. Er hat ein paar Bücher an die Brust gedrückt.

London 1666.

Joshs freie Hand legte sich wie von selbst auf das Schwert an seiner rechten Hüfte. Eisige Kälte durchfuhr ihn. Diese Waffe war Durendal, das Luftschwert. Einst hatten es einige der edelsten Ritter getragen, die die Welt je gesehen hatte.

Neue Erinnerungen flackerten auf und wurden lebendig …

Zwei Ritter in glänzenden Rüstungen aus Gold und Silber stehen rechts und links von einem gefallenen Krieger und beschützen ihn vor den hungrigen Bestien, die im Hintergrund ihre Kreise ziehen.

Eine unbändige Wut machte sich in Josh breit. »Bringt sie nach draußen«, befahl er. »Ich werde sie hier nicht ihrem Schicksal überlassen.«

Einen Augenblick lang sah es so aus, als wollte der englische Magier ihn herausfordern, doch dann nickte er und lächelte kühl. »Selbstverständlich. Du hast recht. Wir können sie hier nicht liegen lassen, nicht wahr, Virginia?«

»Ich könnte«, antwortete sie.

Dee blickte sie finster an. »Aber ich nicht.« Er steckte sein Schwert in den Gürtel und ging wieder in das Gebäude hinein. »Du hast noch Verantwortungsbewusstsein, Josh«, lobte er. Er bückte sich und fasste einen der Polizisten unter den Achseln. »Aber pass auf, ich habe schon rechtschaffene Männer sterben sehen wegen ihrer Skrupel.«

Josh zog den anderen Beamten ohne Mühe durchs Foyer nach draußen. »Mein Vater hat mir und Sophie immer eingeschärft, dass wir unserem Herzen folgen und das tun sollen, was wir für richtig halten.«

»Das klingt nach einem rechtschaffenen Mann.« Dee keuchte. Den Polizisten über die Straße zu schleifen, hatte ihn außer Atem gebracht. Sie legten die beiden Männer hinter dem Polizeiwagen ab.

»Vielleicht lernst du ihn ja eines Tages kennen«, sagte Josh.

»Das bezweifle ich.«

Virginia Dare hatte sich in das Auto gesetzt, das immer noch am Straßenrand parkte. Auf dem Autodach lag inzwischen eine dünne Schicht Asche, durchsetzt mit glitzernden Glasscherben. »Wir müssen hier weg – und zwar augenblicklich!«

Dee setzte sich neben Virginia auf den Rücksitz. Josh zog seine beiden Schwerter und legte sie vor dem Beifahrersitz auf den Boden, bevor er sich ans Steuer setzte. »Wohin?«, fragte er.

Virginia Dare beugte sich zu ihm vor. »Fürs Erste einfach den Hügel runter.« Sie hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als vom Dach des Gebäudes eine grünliche Rauchwolke aufstieg. Sofort flackerten alle drei Auren auf – eine gelb, eine hellgrün, die andere gold. »Wir müssen die Stadt verlassen. Inzwischen sind an der gesamten Westküste Amerikas alle alarmiert. Sie werden bald da sein.«

Plötzlich war überall Sirenengeheul zu hören, das rasch näher kam.

»An die Polizei hatte ich dabei noch nicht einmal gedacht«, fügte Virginia hinzu.

KAPITEL FÜNF

Das Ende der Welt war da.

Ein verdreckter weißer 1963er Jeep Wagoneer raste durch eine Landschaft, die rasch jegliche Farbe verlor. Prometheus saß am Steuer. Seine großen Hände umklammerten das Lenkrad so fest, dass Plastik und Metall Risse bekamen. Perenelle Flamel saß hinter ihm. Neben ihr hatte sich Nicholas Flamel ausgestreckt, den Kopf in ihrem Schoß.

Prometheus’ Schattenreich brach zusammen. Der ehemals blaue Himmel war bereits kalkweiß; die Wolken sahen aus wie zerknüllte Stoffbahnen und waren zu sich auflösenden hellen Flecken verblasst. Innerhalb weniger Sekunden hatte das Meer jede Bewegung eingestellt. Das Wasser war hochgeschlagen und erstarrt; die blaugrünen Wogen wurden weiß und dann grau wie aufgewellter Staub. Der goldene Sand und die polierten Kieselsteine glichen jetzt verbranntem Papier und Kohlestückchen. Ein Geisterwind verstreute die Asche und ließ sie in Spiralen zum Himmel aufsteigen. Sie fiel auf Bäume und Gräser, die bereits ihre Konturen verloren, und überzog sie mit einer pergamentfarbenen Schicht. Die gesamte Flora nahm die Farbe ausgeblichener Knochen an, bevor sie zu kalkgrauem Pulver zerfiel.

Und als auch der letzte Rest Farbe verschwunden war, begannen die Grautöne zu verblassen, und der Horizont zerbarst in Millionen glitzernder Staubkörnchen, die wie schmutziger Schnee wieder nach unten fielen und nichts als eine kompakte, undurchdringliche Schwärze hinterließen.

Der Jeep holperte eine schmale Küstenstraße entlang. Der Motor heulte, und die Räder drehten durch, weil sie auf der sich rasch auflösenden Straße kaum noch Halt fanden. Im Innern des Wagens roch es intensiv nach Anis, und außen umgab das Auto die Aura des Älteren wie eine glühende Hülle, leuchtend rot und so heiß, dass das Wagendach über ihm zu schmelzen drohte. Er versuchte verzweifelt, sein Schattenreich wenigstens so lange zusammenzuhalten, bis er mit dem Wagen bei Point Reyes ins Schattenreich Erde zurückgekehrt war. Aber er führte einen aussichtslosen Kampf. Die Welt, die er vor Jahrtausenden erschaffen hatte, verging, kehrte in ihren unerschaffenen Zustand zurück.

Die Ereignisse der letzten Stunden hatten Prometheus erschöpft. Dass er den Kristallschädel zum Einsatz gebracht und den Flamels damit geholfen hatte, Josh bis nach San Francisco hinein zu folgen, hatte an seinen Kräften gezehrt. Er hatte um die Gefährlichkeit des Schädels gewusst, um den Preis, den er dafür zahlen musste – seine Schwester Zephaniah hatte ihn oft genug davor gewarnt. Aber dennoch hatte er sich entschlossen, dem Alchemysten und seiner Frau zu helfen. Prometheus hatte sich immer auf die Seite der Humani gestellt.

Und so hatte er die Hände auf den uralten Schädel gelegt und sich seiner Kräfte bedient … Und im Gegenzug hatte der Schädel seine Erinnerungen aufgesogen und sich an seiner Aura gütlich getan. Nun war er geschwächt, entsetzlich geschwächt, und er wusste, dass er gefährlich nahe daran war, von seiner eigenen Aura verzehrt zu werden, zu verbrennen, bis nichts mehr von ihm übrig war als Asche. Innerhalb weniger Stunden war sein einst rotes Haar schneeweiß geworden und selbst seine leuchtend blauen Augen hatten einen helleren Ton angenommen.

Er hatte die Grenze seiner Welt fast erreicht, es fehlte nicht mehr viel … Doch noch während er dies dachte, wurde der Wagen unvermittelt von einem dichten grauen Nebel eingehüllt.

Prometheus erschrak so, dass er das Lenkrad herumriss und der Wagen fast von der Straße abgekommen wäre. Einen Augenblick lang dachte er, die Auflösung seines Schattenreiches hätte ihn eingeholt. Dann atmete er kalte, salzige Luft ein und erkannte, dass es sich lediglich um den ganz gewöhnlichen Nebel handelte, der an Point Reyes im Schattenreich Erde regelmäßig vom Meer hereindrückte. Gelegentlich waberte er von einer Welt in die andere. Auch dies war ein Beweis dafür, dass er nicht mehr weit von der Grenze seines Schattenreichs entfernt war.

Plötzlich tauchten Gestalten aus dem Nebel auf, die vage an Menschen erinnerten. Schemenhaft säumten sie im Halbdunkel das letzte Stück Straße. »Meine Kinder«, flüsterte der Ältere. Dies waren die letzten Urmenschen. Vor langer, langer Zeit war in der namenlosen Stadt am Rande der Welt ein Funke seiner lodernden Aura in spröden Ton gefahren und hatte den zu primitivem Leben erweckt. Aus dem Tonvolk waren die Urmenschen entstanden, monströs in ihrer Erscheinung, aber keine Monster. Sie waren anders als alles, was die Welt je gesehen hatte, aus Ton erschaffen, ungestalt, die Köpfe kahl und zu groß für ihre schlanken Hälse, mit unfertigen, ausdruckslosen Gesichtern, die nur vage Kuhlen aufwiesen, wo ein Mund oder Augen hingehört hätten. So waren sie mit Prometheus durch die Schattenreiche gezogen, hatten Mythen und Legenden begründet und Panik ausgelöst, wo immer sie auftauchten. Jahrtausendelang hatten sie überlebt. Jetzt gab es nur noch eine Handvoll dieser Wesen. Auf der Suche nach Leben und Licht von Auren wanderten sie durch Prometheus’ Schattenreich. Das Motorengeräusch des Wagens hatte sie angelockt, und jetzt drehten sie ihm ihre Gesichter zu wie Blumen, die sich der Sonne zuwenden. Der vertraute Duft von Anis, der Quelle ihres Lebens, zog sie an.

Doch ohne den starken Willen des Älteren, der die Welt und ihre Bewohner am Leben erhielt, bekam ihre tönerne Haut Risse, und ganze Brocken von Ton begannen, von ihnen abzuplatzen. Bevor die Stücke den Boden berührten, zerfielen sie zu Staub. Prometheus weinte, als er ohnmächtig zusehen musste, wie die Letzten der Urmenschen sich in Nichts auflösten. Blutrote Tränen tropften aus seinen Augenwinkeln. »Vergebt mir«, flüsterte er in der alten Sprache von Danu Talis.

Eines der tönernen Wesen trat direkt hinter dem Wagen auf die Straße und hob einen unnatürlich langen Arm. Die Geste hätte ein Willkommens- oder ein Abschiedsgruß sein können. Der Ältere drehte den Rückspiegel so, dass er die Gestalt besser sehen konnte. Er hatte ihnen nie Namen gegeben, doch dieses Wesen erkannte er an dem Narbenmuster auf der Brust. Es war einer der ersten Urmenschen, dem seine Aura in der trostlosen Stadt des Erdenfürsten Leben eingehaucht hatte. Schwarze Leere ballte sich hinter der Gestalt zusammen. Brauner Ton nahm die Farbe von Salz an und das Wesen verflüchtigte sich. »Vergib mir«, bat Prometheus noch einmal, doch da war der Letzte der Urmenschen, jener Rasse, die er zu unnatürlichem Leben erweckt hatte, bereits nicht mehr. Nichts wies mehr darauf hin, dass sie einmal existiert hatte.

Prometheus’ Aura erhellte das Wageninnere und über sämtliche Metallteile tanzten winzige, Funken sprühende Flammen. Die brennenden Fingerspitzen des Älteren drückten tiefe Dellen in den Rückspiegel, als er ihn so neigte, dass er seine beiden Freunde auf der Rückbank sehen konnte. »Scathach hatte recht«, zischte er. »Sie hat immer gesagt, dass Nicholas Flamel Tod und Zerstörung folgen.«

KAPITEL SECHS

Du sollst gehen, nicht rennen«, befahl Niten. Eisenharte Finger bohrten sich in Sophies Schulter und zwangen sie, stehen zu bleiben.

Sie schüttelte die Hand ab. »Wir müssen –«

»Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen«, erklärte der schlanke Japaner ruhig. »Lass die Peitsche unter deiner Jacke verschwinden.«

Sophie hatte gar nicht gemerkt, dass sie Perenelles Lederpeitsche mit dem silbernen und goldenen Griff immer noch in der rechten Hand hielt. Sie wickelte die Schnur fest um den Griff und steckte sie unter den linken Arm.

»Schau dich um«, fuhr Niten fort. »Was siehst du?«

Sophie drehte sich um. Sie standen am Fuß des Telegraph Hill. Eine ölig schwarze Rauchwolke, durchsetzt mit züngelnden Flammen, stieg hoch in den Himmel hinauf. Sirenen heulten, und Autos hupten, während die Leute ringsherum versuchten, einen Blick auf die Feuersbrunst zu erhaschen, die eines der eleganten Gebäude gleich unterhalb des Coit Towers verwüstete.

»Ich sehe Feuer … Rauch …«

Das dumpfe Geräusch einer Explosion im Innern des Gebäudes ertönte, und Glasscherben und Teile des Mauerwerks regneten auf den rotweißen VW-Bus herunter, der davor parkte. Sämtliche Fenster auf der rechten Wagenseite wurden pulverisiert. Eine Spur von Bestürzung huschte über Nitens für gewöhnlich so ausdrucksloses Gesicht. »Schau dir die Leute an«, sagte er. »Eine Kriegerin muss immer wissen, was in ihrer Umgebung vor sich geht.«

Sophie betrachtete die Gesichter. »Alle schauen hinauf zu dem brennenden Haus«, erwiderte sie leise.

»Ganz genau. Und das müssen wir auch, wenn wir nicht auffallen wollen. Also dreh dich um und schau hinauf.«

»Aber Josh …«

»Josh ist nicht mehr da.«

Sophie schüttelte den Kopf.

»Dreh dich um und schau hinauf«, wiederholte Niten. »Wenn man dich festnimmt, hast du überhaupt keine Chance mehr, deinem Bruder zu helfen.«

Das Mädchen drehte sich um und blickte wieder auf das Feuer. Niten hatte recht, aber trotzdem fühlte es sich so falsch an, hier zu stehen, anstatt ihrem Zwillingsbruder zu folgen. Jede Sekunde Verzögerung bedeutete, dass Josh ihr weiter entglitt. Das Bild des brennenden Gebäudes zerfiel und löste sich auf, als ihre Augen sich mit Tränen füllten. Sie blinzelte und wischte sie mit den Handrücken fort. Das Ergebnis waren rußige Streifen auf ihren Wangen. Der Gestank von brennendem Gummi sowie der stechende Geruch von Öl und angesengtem Metall vermischten sich mit anderen giftigen Dämpfen, zogen über die gaffende Menge hinweg und trieben sie zurück. Niten und Sophie ließen sich mittreiben.

Josh ist nicht mehr da.

Sophie versuchte, den Sinn der Worte zu erfassen, doch es war ihr fast nicht möglich. Er hatte sie allein gelassen. Eben war er noch in Reichweite gewesen, doch als sie ihm hatte helfen wollen, hatte er sich mit einer Mischung aus Entsetzen und Abscheu von ihr abgewandt und war Dee und Virginia Dare gefolgt.

Josh ist nicht mehr da.

Ein Gefühl tiefster Verzweiflung überkam sie. Ihr Magen hob sich und ihre Kehle schmerzte. Ihr Zwilling, ihr kleiner Bruder, hatte geschworen, sie nie zu verlassen. Und jetzt hatte er es doch getan.

Da strömten die Tränen. Tiefe, qualvolle Schluchzer schüttelten ihren ganzen Körper und schnürten ihr die Luft ab.

»Man wird auf dich aufmerksam werden«, sagte Niten leise. Er trat näher an Sophie heran und legte leicht die Finger seiner linken Hand auf ihren rechten Unterarm. Augenblicklich war das Mädchen in eine nach Gewürzen und Holz duftende Wolke eingehüllt. Es roch intensiv nach grünem Tee und ein Gefühl der Ruhe überkam sie. »Du musst tapfer sein, Sophie. Die Starken überleben, aber die Tapferen triumphieren.«

Das Mädchen holte tief Luft und blickte in die braunen Augen des Mannes. Es war ein Schock, als sie plötzlich merkte, dass sie in nicht geweinten Tränen schwammen. Der Schwertkämpfer blinzelte und die bläuliche Flüssigkeit rollte seine Wangen hinunter.

»Du bist nicht die Einzige, die heute einen geliebten Menschen verloren hat«, fuhr Niten leise fort. »Ich kenne Aoife seit über vierhundert Jahren. Sie war …« Er hielt inne und sein Gesicht entspannte sich. »Sie war frech und fordernd, sie konnte einen auf die Palme bringen, war egoistisch und hochmütig … und bedeutete mir sehr, sehr viel.«

Blaugrüner Rauch kräuselte sich aus dem brennenden Gebäude und waberte durch die Menge.

Sophie sah, wie die Gaffer sich hustend von dem Rauch abwandten. Die meisten Leute begannen zu weinen, da Rauch und Asche ihnen in den Augen brannten. Nitens Tränen fielen nicht auf.

»Du hast sie geliebt«, flüsterte Sophie.

Er nickte kaum merklich. »Und sie hat mich auf ihre Art ebenfalls geliebt, auch wenn sie es nie zugegeben hätte.« Der Schwertkämpfer verstärkte den Druck seiner Finger auf dem Arm des Mädchens, und als er weitersprach, redete er in dem knappen, eleganten Japanisch, das er in seiner Jugend gesprochen hatte. »Aber sie ist nicht tot. Selbst der Archonin wird es nicht gelingen, Aoife von den Schatten zu töten. Vor zweihundert Jahren hat sie sich ganz allein durch das Jigoku-Schattenreich gekämpft, als mich Untertanen des Shinigami, des Totengottes, gekidnappt hatten. Sie hat mich gefunden. Ich werde sie finden.« Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Genauso wie du deinen Bruder finden und retten wirst.«

Sophie nickte. Sie würde Josh finden und ihn retten, egal was kam. »Ja. Ja, das werde ich. Was muss ich tun?«, fragte sie. Erst jetzt merkte sie, dass sie in perfektem Japanisch geantwortet hatte.

»Komm mit.« Niten schlängelte sich geschickt durch die sich rasch zerstreuende Menge. Er eilte den Telegraph Hill Boulevard hinunter Richtung Lombard Street.

Sophie versuchte, ihm immer dicht auf den Fersen zu bleiben, weil sie ihn in der Menge nicht verlieren wollte. Niten bewegte sich mühelos zwischen den Touristen und Gaffern hindurch, ohne auch nur einen einzigen von ihnen anzurempeln. »Wohin gehen wir?« Sie musste schreien, um sich über dem Lärm der heranbrausenden Feuerwehrautos und der Polizeisirenen verständlich zu machen.

»Zu Tsagaglalal.«

»Tsagaglalal«, wiederholte das Mädchen. Der Name rief die Erinnerungen der Hexe von Endor auf den Plan. »Die Wächterin.«

KAPITEL SIEBEN

Spar dir deinen Zorn für diejenigen auf, die ihn verdienen«, fauchte Perenelle Flamel. »Mein Mann trägt keine Schuld.«

»Er ist der Katalysator«, erwiderte Prometheus.

»Das war immer sein Part.« Perenelle saß auf dem Rücksitz des Wagens. Nicholas hatte sich neben ihr ausgestreckt. Sie strich ihm über die Stirn. Der Alchemyst war nicht bei Bewusstsein, seine Haut war aschfahl und seine Wangen waren von roten Äderchen überzogen. Die Tränensäcke unter seinen Augen schimmerten blaurot, und jedes Mal wenn sie ihm mit der Hand über den Kopf streichelte, lösten sich Haare unter ihren Fingern. Nicholas Flamel rührte sich nicht. Seine Atmung war so flach, dass sie kaum wahrnehmbar war. Nur wenn die Zauberin die Finger mit leichtem Druck auf die Halsschlagader legte und seinen schwachen Puls spürte, konnte sie mit Sicherheit sagen, dass er noch lebte.

Nicholas starb und sie fühlte sich …

Sie fühlte sich …

Perenelle schüttelte den Kopf. Sie konnte nicht genau sagen, wie sie sich fühlte. Sie hatte diesen Mann Mitte des vierzehnten Jahrhunderts in Paris getroffen und sich in ihn verliebt. Am 18. August 1350 hatten sie geheiratet, und wahrscheinlich hätte sie an einer Hand abzählen können, wie viele Monate sie in den Jahrhunderten danach getrennt waren. Sie war zehn Jahre älter als Nicholas und er war nicht ihr erster Mann, aber sie waren bereits ein Jahrhundert verheiratet gewesen, bevor sie ihm gesagt hatte, dass sie Witwe war.

Sie hatte ihn vom ersten Augenblick an geliebt und sie liebte ihn immer noch, weshalb ihre Gefühle doch eigentlich … Sollte sie nicht verzweifelter sein … wütender … trauriger, weil er jetzt starb?

Aber sie war nichts von alledem.

Sie fühlte sich … erleichtert.

Ganz unbewusst nickte sie. Sie war erleichtert, dass es bald ein Ende hatte.

Der Buchhändler, der – mehr oder weniger zufällig – Alchemyst geworden war, hatte ihr Wunder offenbart und die unglaublichsten Dinge gezeigt. Sie hatten diese ganze Welt und die angrenzenden Schattenreiche bereist. Zusammen hatten sie Ungeheuer und Kreaturen bekämpft, die es außerhalb von Albträumen nicht hätte geben dürfen. Und obwohl sie viele Freundschaften geschlossen hatten – mit Humani und Unsterblichen, mit Wesen des Älteren Geschlechts und selbst mit Angehörigen der nächsten Generation –, hatten sie die bittere Erfahrung machen müssen, dass sie sich nur auf sich verlassen konnten. Voll und ganz vertrauen konnten sie sich nur gegenseitig. Zärtlich fuhr Perenelle mit den Fingern Wangenknochen und Kinn ihres Mannes nach. Wenn er jetzt sterben sollte, würde er in ihren Armen sterben, und es war ihr ein Trost, dass sie ihn nicht lange überleben würde. Nach über sechshundert Jahren gemeinsamen Lebens glaubte sie, es nicht ertragen zu können, ohne ihn zu leben. Doch er durfte noch nicht sterben – sie würde es nicht erlauben, würde alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihn am Leben zu erhalten.

»Entschuldige bitte«, sagte Prometheus unvermittelt.

»Du brauchst dich für nichts zu entschuldigen«, erwiderte Perenelle. »Scathach hatte recht, Tod und Zerstörung sind uns durch die Jahrhunderte gefolgt. Unseretwegen sind Menschen gestorben – weil sie uns halfen, uns beschützten oder einfach nur, weil sie uns kannten.« Ihr Gesicht war plötzlich voller Schmerz. Im Lauf der Jahre hatte sie sich einen Panzer zugelegt, damit sie nicht ständig an all das Leid und den Tod denken musste. Doch es gab Zeiten – so wie jetzt –, da bekam der Panzer Risse, und sie fühlte sich für jeden einzelnen Tod verantwortlich.

»Aber du hast auch viele gerettet, Perenelle, so viele.«

»Ich weiß.« Die Augen der Zauberin ruhten auf Nicholas’ Gesicht. »Wir haben die Dunklen des Älteren Geschlechts in Schach gehalten und Dee und Machiavelli und all die anderen ihrer Art jahrhundertelang geärgert.« Sie drehte sich so, dass sie beobachten konnte, wie das aufgewühlte Nichts in rasender Geschwindigkeit immer näher kam. »Und wir sind noch nicht fertig. Du darfst nicht zulassen, dass wir hier sterben, Prometheus.«

»Ich fahre, so schnell ich kann.« Prometheus’ Gesicht war von blutrotem Schweiß bedeckt. »Wenn ich die Welt nur noch wenige Augenblicke zusammenhalten kann …« Draußen verdichteten sich die salzig riechenden Wolken und hüllten den Wagen in einen feuchten Kokon ein. Prometheus schaltete die Scheibenwischer ein. »Wir sind fast da«, stellte er fest.

Dann, als sie das Schattenreich verließen und nach Point Reyes zurückkehrten, hob sich der Nebel, und die Welt explodierte in Farben, die so grell waren, dass es fast schmerzte hinzuschauen. Prometheus machte eine Vollbremsung und der schwere Wagen kam schlingernd auf der unbefestigten Straße zum Stehen. Er stellte den Motor ab und stieg aus. Eine Hand auf das Wagendach gelegt, drehte er sich zu den Nebelbänken um und beobachtete, wie sie immer heftiger in Bewegung gerieten, verblassten und sich in hauchdünne Fäden auflösten.

Er hatte eine halbe Ewigkeit darauf verwendet, diese Welt zu erschaffen und ihr ihre Gestalt zu geben. Sie war ein Teil von ihm. Doch nun zerfiel sein eigenes Schattenreich zu nichts, und der Kristallschädel hatte seine Aura so geschwächt, hatte so in seinen Erinnerungen gewütet, dass er wusste: Ein zweites Mal würde er sie nicht mehr erschaffen können. Als sich der Nebel für einen Augenblick hob und noch einmal den Blick freigab auf sein herrliches, friedliches Schattenreich …

… war es verschwunden.

Prometheus stieg wieder in den Jeep und drehte sich zu Perenelle und Nicholas um. »Dann steht das Ende jetzt also kurz bevor? Abraham hat von dieser Zeit gesprochen.«

»Noch ist es nicht so weit, aber bald«, antwortete Perenelle. »Eine Sache müssen wir noch erledigen.«

»Du hast immer gewusst, dass es so enden würden«, sagte Prometheus.

»Ja, immer«, bestätigte sie.

Der Ältere seufzte. »Du hast das zweite Gesicht.«

»Stimmt, aber das allein ist nicht der Grund. Ein paar Dinge hat man mir auch vorhergesagt.« Sie blickte Prometheus an und ihre grünen Augen leuchteten im Dämmerlicht. »Mein armer Nicholas. Er hatte nie wirklich eine Chance. Sein Schicksal stand von dem Augenblick an fest, als der Einhändige ihm den Codex verkaufte. Das Buch veränderte den Lauf seines Lebens – wie auch meines Lebens – und gemeinsam veränderten wir den Lauf der Menschheitsgeschichte. Derselbe Mann, der ihm später das Buch verkaufen sollte, hat mir, als ich noch ein Kind war und Nicholas noch nicht einmal geboren, meine Zukunft und die Zukunft der Welt gezeigt. Keine unumstößliche Zukunft, aber eine mögliche, eine von vielen möglichen. Und im Lauf der Jahre habe ich gesehen, wie viele dieser Möglichkeiten Wirklichkeit wurden. Der Einhändige hat mir gesagt, was geschehen muss, was ich tun muss und was mein zukünftiger Ehemann würde tun müssen, damit die menschliche Rasse überleben könne. Er hat über die Jahrtausende hinweg wie ein Puppenspieler die Fäden gezogen, hat uns angestupst, korrigiert, gelenkt, uns alle. Auf diesen Punkt zu. Auch dich, Prometheus.«

Der Ältere schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht.«

»Auch dich. Wer hat deinen Freund Saint-Germain wohl dazu angestachelt, dir das Feuer zu stehlen, was glaubst du? Und wer hat ihn wohl in die Geheimnisse der Feuermagie eingeführt?«

Prometheus öffnete den Mund, als wollte er etwas erwidern, schloss ihn dann aber wieder, ohne etwas gesagt zu haben.

»Der Mann mit der Hakenhand sagte mir, dass er am Anfang da war und auch am Ende wieder da sein würde.« Perenelle beugte sich vor. »Du warst dort, Prometheus. Du warst während der entscheidenden Schlacht auf Danu Talis. Er behauptet, ebenfalls dort gewesen zu sein – du musst ihn gesehen haben.«

Prometheus schüttelte bedächtig den großen Kopf. »Ich erinnere mich nicht an ihn.« Er lächelte bedauernd. »Der Kristallschädel hat sich meine ältesten und frühesten Erinnerungen genommen. Es tut mir leid, Zauberin, ich habe keinerlei Erinnerung an den Mann mit der Hakenhand.« Sein Lächeln wurde bitter. »Aber schon bevor mir der Schädel mein Gedächtnis genommen hat, gab es, was diesen Tag betrifft, vieles, an das ich mich gar nicht oder nur verschwommen erinnern konnte.«

»Du hast wirklich keine Erinnerung mehr an ihn – strahlend blaue Augen, ein silberner Haken anstelle der linken Hand?«