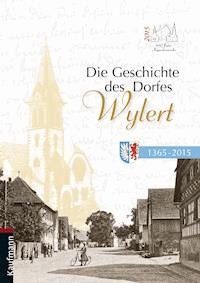

Die Geschichte des Dorfes Wyhlert E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kaufmann, Ernst

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Kippenheimweiler, wunderschön gelegen zwischen dem Kaiserswald und den Wiesen im Mattweg, steht im Mittelpunkt dieses Buches. Was zeichnet Wylert aus? Die ländliche Struktur? Der Waldmattensee? – Es sind vor allem die Menschen: Aus einem kleinen Dorf mit vor wenigen Jahrzehnten lediglich 500 Einwohnern wurde ein Stadtteil von Lahr mit annähernd 2000 Mitbürgern. Wie sehr sich das Leben im Dorf für seine Bewohner in den letzten Jahrhunderten verändert hat, verdeutlichen auf eindrucksvolle Weise zahlreiche Fotos und bemerkenswerte Erinnerungen von Zeitzeugen sowie informative und spannende Berichte zur Wylerter Geschichte. Begeben wir uns auf eine gemeinsame Zeitreise!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Geschichte des Dorfes Wylert

Im Auftrag des Vereins für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e. V.

herausgegeben von Stephan Hurst, Edgar Kern und Anna-Luise Labelle

Kaufmann

Vorwort

Vorwort

des Oberbürgermeisters Dr. Wolfgang G. Müller

DES OBERBÜRGERMEISTERS DR. WOLFGANG G. MÜLLER

Die Beschäftigung mit der Geschichte hat in Lahr eine lange Tradition und immer wieder zeigt sich dabei, dass nicht nur die Stadt Lahr selbst, sondern auch ihre Ortsteile ihre je unverwechselbare und eigene Geschichte haben. Grob unterscheiden lassen sich dabei die Ortschaften der ehemaligen Herrschaft Lahr (die in der Regel evangelisch waren) von den Ortschaften, die zur Herrschaft Hohengeroldseck oder Mahlberg gehörten. Kippenheimweiler hat innerhalb dieser Ordnung einen besonderen Platz. Denn es gehörte nicht nur viele Jahrhunderte lang zu Mahlberg und damit zu Baden, sondern hatte seinen Ausgangs- und Bezugsort auch eindeutig in einer benachbarten Gemeinde: nämlich Kippenheim.

Erst die Industrialisierung im 19. Jahrhundert hat das regionale Gefüge hier verändert: Mit den Arbeitsplätzen und Ansatzmärkten in Lahr entstanden feste Verkehrsverbindungen und Beziehungen. Als Anfang der 1970er-Jahre die Entscheidungen über die Eingemeindungen fallen mussten, war bereits alles geklärt: Kippenheimweiler gehörte und wollte zu Lahr.Doch die Besonderheit der Wylerter Geschichte ging weiter. Mit der Schorn-Siedlung entstand hier eine der großen kanadischen Siedlungen. Mit dem Abzug der kanadischen Truppen 1993/94 wurde Kippenheimweiler dann einer der Siedlungsschwerpunkte für die nach Lahr kommenden Spätaussiedler. Die Ausbausiedlung des späten Mittelalters war – so kann man sagen – ihrem Charakter treu geblieben: Heimat zu werden für zuziehende Menschen.

Anlässlich seiner 650-jährigen Ersterwähnung hat sich Kippenheimweiler nun selbst ein Geschenk gemacht: ein Buch über seine Geschichte, das das vorhandene Ortssippenbuch ergänzt, viel Neues erzählt und vor allem von der ungebrochenen Vitalität des Dorfes zeugt. Aber auch von den Wandlungen des 20. Jahrhunderts, von dem, was gestern noch den Ort prägte und heute bereits verschwunden ist. Mit Blick auf diese Geschichte, auf die bewältigten Leistungen und Mühen, darf Kippenheimweiler heute zuversichtlich und stolz in das 21. Jahrhundert und die Zukunft schauen. Und mit Dank auf jene Menschen, die dieses Buch geschaffen haben. Ein Dank, dem ich mich gerne anschließe.

des Ortsvorstehers Tobias Fäßler

Vorwort

DES ORTSVORSTEHERS TOBIAS FÄßLER

Liebe Leserinnen und Leser, bereits Friedrich Nietzsche erwähnte: „Ein Buch, das man liebt, darf man nicht leihen, sondern man muss es besitzen!“

2015 feiert Kippenheimweiler sein 650-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass hat sich eine kleine, aber feine Arbeitsgruppe zusammengefunden, um ein Buch zu verfassen. Dabei überlegt man sich, was dieses Buch beinhalten soll und welche Fragen offen sind, die das Interesse an unserem Stadtteil wecken können.

Kennen wir alle unser Dorf wirklich und kann man nicht immer wieder Neues entdecken? Sind beispielsweise der Dreschschopf oder die Hanfrözi in Wylert fast schon Vergangenheit und bald vollständig vergessen?

Das Buch soll nicht versuchen, möglichst alle erdenklichen Fragen zu beantworten. Es soll auch keine vollständige chronologische Auflistung der historischen Fakten oder eine Neuauflage des Dorfsippenbuches sein. Es soll vielmehr vor allem Freude beim Lesen bereiten und möchte Wertvolles dokumentieren. Die historischen Schätze unseres Dorfes werden strukturiert aber auch spannend für unsere Nachwelt festgehalten, damit die Dinge, die das Leben ausmachten, nicht einfach in Vergessenheit geraten oder unwiederbringlich verloren gehen. Unser Buch kann aber auch neue Bürger mit der vielfältigen historischen Tradition unserer Heimat vertrauter machen. Das Buch lebt dabei von den Menschen aus unserer Region und Ihren Geschichten und ermöglicht es uns, wie durch eine Brille in die Vergangenheit zu blicken.

Daher gilt mein Dank allen Beteiligten dieses Buches für ihre beindruckende Arbeit, insbesondere dem Kernteam Stephan Hurst, Anna-Luise Labelle und Edgar Kern. Bemerkenswert fand ich persönlich, mit welcher Begeisterung alle Beteiligten diese Aufgabe ehrenamtlich erfüllten. Ich wünsche Ihnen allen viel Freude beim Lesen!

der Herausgeber

Vorwort

DER HERAUSGEBER ANNA-LUISE LABELLE, EDGAR KERN UND STEPHAN HURST

„Gerade in stürmischen Zeiten haben die Menschen ein Bedürfnis nach Kontinuität und ein besonderes Interesse für das kulturelle Erbe.‘‘Otto von Habsburg

Als 2008 die Befragung der Zeitzeugen begann und sich die etwa 10-köpfige Arbeitsgruppe damit befasste, ältere Menschen des Dorfes zu besuchen und deren Erinnerungen festzuhalten, war uns allen noch nicht bewusst, was wir damit anstießen. Im Fokus stand zuallererst, dass in „weiter Ferne“, 2015, ein Dorfjubiläum anstand, zu dem es etwas beizutragen galt.

Doch bereits 2008 war einem überwiegenden Teil der Arbeitsgruppe klar vor Augen, dass es galt, ein Stück der alten Zeit festzuhalten, bevor diese verschwinden würde. Dies mag vielleicht pathetisch klingen, aber es ist so gemeint. Die Generation der heute etwa 75- bis 90-jährigen hat eine Zeit durchlebt, die wie keine Ära zuvor einen so radikalen und rasanten Umbruch mit sich brachte. Neben der rasch fortschreitenden Technisierung wie beispielsweise in der Arbeitswelt trugen auch die Folgen des Zweiten Weltkrieges dazu bei, die Entwicklung – auch in der Gesellschaft – zu beschleunigen.

Neben den vielen Zeitzeugenbefragungen (15 Personen wurden neudeutsch „interviewt“, teilweise mehrfach) galt es, viele Fotografien zu sichten, zu sammeln, zu speichern, vor allem: die darauf abgebildeten Personen wenn möglich zu erkennen und zu identifizieren. Dies war zwar zeitaufwändig, aber Grundlage für das nun vorliegende Buch. Das Herunterbrechen der Geschichte im Großen auf unser liebgewonnenes Dorf und dessen lokale Besonderheiten sollte einen wesentlichen Bestandteil des Bandes ausmachen. Deshalb gilt zuerst unser großer Dank an die mehr als 60 (!) Bildspenderinnen und Bildspender, die uns über 900 Fotos zur Verfügung gestellt haben. Dies ist nicht selbstverständlich: sind die Bilder doch etwas Vertrautes, ein Teil der eigenen Geschichte und manchmal auch beladen mit Erinnerungen, die nicht immer nur fröhlich und heiter sind. Ohne das Mitwirken der Bevölkerung wäre das Entwerfen und Gestalten eines solchen Buches nicht machbar. Aber kommt es nicht allen Menschen in unserem Dorf zugute? Das sollte auch das große Ganze sein, dem unsere Arbeit galt. Ein weiterer Aspekt der kleinen, aber feinen Autorengruppe war, nicht nur den alten Ortskern und dessen Historie zu beleuchten, sondern auch die neuere Ortsgeschichte zu erfassen: die Zeit der Kanadier, die Zeit des Wandels und selbstverständlich auch die Ankunft unserer Neubürger, der Russlanddeutschen. Wohltuend und positiv war, wie herzlich sich die Befragten aus der ehemaligen Sowjetunion über ihren Beginn in Kippenheimweiler äußerten und wie glücklich und zufrieden sie sind. Vielleicht mag dies nicht allen im Dorf so bewusst sein. Aber es tut gut zu hören, dass sich gerade die in den letzten zwanzig Jahren Angekommenen so wohl fühlen.

Wichtig war uns auch, gerade die Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen. Wir meinen, dass uns dies gut gelungen ist. Sie haben uns viel zu sagen gehabt, und wir haben die Berichte gerne festgehalten: zeugen sie doch von einer Zeit, die im Schwinden begriffen ist und sich rasant wandelt. Es ist nicht nur das wichtig, was gesagt, sondern auch wie es berichtet wurde: lebhaft, interessiert, aufgeschlossen und erfrischend direkt. Auch ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt für die offene Art und die Zeit, die sie sich nahmen.

Auch die Vereine, die kirchlichen Organisationen sollten unbedingt zu Wort kommen. Ihnen und den zuständigen Autoren gilt ebenso unser Dank, weil sie mit ihrer Arbeit die Vereinsaktivitäten wunderbar würdigen und die Vereinsgeschichte lebendig beleuchten.

Großer Dank gilt auch den MitarbeiterInnen des Kaufmann-Verlages für die hervorragende Begleitung und die fachliche Unterstützung. Ebenso gebührt den fleißigen Helfern in der Ortsverwaltung für ihre Geduld mit uns ein großer Dank. Eine besonders intensive Unterstützung bei allen die Gemeinde betreffenden Fragen und der Zuordnung von Personen erfuhren wir von Herbert Hurst und Karl Beinroth. Auch hier gab es nie ein Nein. Herzlichen Dank an sie beide. Ebenso ist es dem ausgezeichneten Gedächtnis von Hilde Schiff und Martin Schmidt zu verdanken, dass gerade auf den besonders alten Fotografien viele abgebildete Personen einen Namen bekamen. Abschließend ein großer Dank an meine immer gastfreundliche Nachbarin Renate Weis-Schiff, bei der die meisten Zeitzeugenbefragungen stattfanden.

War die gute alte Zeit immer so gut? Ja und nein. Der heutige Fortschritt brachte viele Errungenschaften, die wir nicht missen wollen. Gleichzeitig verschwand ein Teil der Identität, so hart es klingen mag. Hier und da blitzt sie auf, aber das Kleinteilige, das lokal auf das Dorf Beschränkte, das Miteinander, das „Aufeinander-angewiesen-Sein“ ist weniger geworden. Vielleicht ist dies einfach der Preis des Wohlstandes, weil sich vieles kaufen lässt, ohne auf die Mithilfe des Nachbars oder der Verwandtschaft angewiesen zu sein.

Mit dem vorliegenden Buch wollen wir einerseits das Vergangene festhalten, aber vor allem andererseits auch anregen, sich mit der Geschichte von Wylert, unserem Dorf, und der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Es soll unterhalten, zum Schmunzeln bringen und mit den Worten von Winston Churchill zum Nachdenken anregen: „Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen.‘‘

Viel Vergnügen!

Teil 1 Kippenheimweiler von den Anfängen bis heute

Teil 1Kippenheimweiler von den Anfängen bis heute

1. Kapitel. Kippenheimweiler in der Frühen Neuzeit – Einblicke in ein kleines Dorf

1. KAPITEL

Kippenheimweiler in der Frühen Neuzeit – Einblicke in ein kleines Dorf

VON THORSTEN MIETZNER

Auf den folgenden Seiten soll ein erster Einblick in die Geschichte Kippenheimweilers bis etwa 1800 gewonnen werden. Die zurzeit vorliegende Literatur sowie der hier zur Verfügung stehende Platz lassen es leider nicht zu, in aller Ausführlichkeit alle rechtlichen, ökonomischen, sozialen und politischen Aspekte der Dorfgeschichte angemessen zu behandeln. Wer aber einen ersten Einblick in das Dorf zu einer Zeit gewinnen möchte, die so ganz anders war als unsere, der ist hier richtig.

Beginnen wir mit einer „alten“ Karte, die im Ortssippenbuch von Kippenheimweiler auf Seite 32 wiedergegeben ist. Nach der beigegebenen Beschriftung soll es sich um einen „Ausschnitt der Karte der Mortenau“ aus dem 14./15. Jahrhundert handeln. Eine Quellenangabe fehlt leider.

Diese Karte ist bemerkenswert, denn sie zeigt zum einen die Region um Kippenheimweiler in einem sehr frühen Stadium – im Mittelalter –, zum anderen zeigt sie deutlich den Bezug zu Kippenheim und den Rodungscharakter des Dorfes. In der Art freilich, wie sie hier wiedergegeben ist, weckt sie das Misstrauen des Historikers. Denn sie ist ganz offensichtlich nachgezeichnet, also nicht die grafische Reproduktion einer originalen Karte. Die Schrift passt ebenfalls kaum ins 14. oder 15. Jahrhundert, die Karte wäre ganz untypisch für diese Zeit. Dennoch hat es wohl eine Vorlage gegeben. Aber welche?

Bei der Suche nach der „echten“ Karte der Mortenau stößt man schnell auf die Arbeiten aus dem 16. Jahrhundert von Waldseemüller, Mercator und David Specklin. Und hier – genauer: bei Specklin – wird man denn auch fündig. Seine berühmte Oberrheinkarte von 1576 zeigt all jene Orte, die auch im Ortssippenbuch abgebildet sind, freilich in einer teilweise abweichenden Schreibweise. Vor allem aber fehlt in dieser Karte der „Schlauch“ in den Wald, der die Zeichnung im Sippenbuch so eindrücklich macht. Der Verdacht liegt also nahe, dass der Zeichner hier seiner Vorlage etwas „nachgeholfen“ hat. Vielleicht um seiner These vom „Rodungsdorf“ und der „zwangsläufigen Orientierung“ nach Kippenheim etwas nachzuhelfen. Solange also keine andere Vorlage gefunden wird – und wie erwähnt ist dies für das 15. oder gar 14. Jahrhundert sehr unwahrscheinlich –, müssen wir uns also von der Karte im Ortssippenbuch verabschieden, können aber auf die zwar jüngere, aber auch eindrucksvolle Arbeit von David Specklin verweisen.

Specklin zeigt Kippenheimweiler in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit dem gleichen kartographischen Symbol wie andere Dörfer auch: ein stilisierter kleiner Kirchturm mit zwei Häusern rechts und links. Westlich von Kippenheimweiler sehen wir auf der Karte Wald, ebenso an der Unditz, die hier übrigens nördlich an Kippenheimweiler vorbeifließt (Westen ist auf der Karte oben). Ansonsten aber ist die Ebene Richtung Kippenheim und nach Süden bereits waldfrei, wenn auch sicher noch nicht so trocken wie heute. Insgesamt ähnelt aber das Kartenbild sehr der 200 Jahre jüngeren badischen Landesaufnahme von 1780. Hat sich also nichts verändert in dieser Zeit? Stillstand etwa?

Fassen wir doch einmal zusammen, was wir über das alte Kippenheimweiler so wissen oder begründet vermuten können, und beginnen wir dabei mit „Langeisiesuuilare“ (anstelle der beiden u kann man auch ein w oder ein v lesen), jener ominösen Erwähnung, die um 1007 in Straßburg entstand. Worum ging es dabei? Nach 1007, dem Jahr eines Brandes, musste die Kirche St. Thomas in Straßburg ihre Besitzungen neu aufzeichnen. In diesen Aufzeichnungen steht, dass die Kirche „in vico autem Kippenheim curtem 1 et dimidium partem aecclesiae ejusdem vici et villulam Langisesuuilare de Hugone comite Hohenburc regnante prefalus Rihuuinus episcopus conquisierat et fratribus radiderat“.[1]Zu Deutsch: Graf Hugo schenkte dem Straßburger Bischof Richwin einen Hof und den halben Teil der Kirche in Kippenheim sowie den Weiler Langisesvilare, was dieser Bischof wiederum an die Kirche St. Thomas weitergab. Der Eintrag bezieht sich auf die Zeit zwischen 913 und 933, die Amtszeit Richwins. Dieses Langisesvilare nun ist immer mit Kippenheimweiler gleichgesetzt worden, denn einen anderen Weiler in der Umgebung von Kippenheim gab es nicht. Dennoch gibt es gute Gründe, auch skeptisch zu bleiben. Fassen wir diese Gründe mal zusammen:

1.Der Name Langisesvilare taucht nur dieses eine Mal in den Quellen auf. In den Jahrhunderten danach ist dagegen von „Wiler“, „Oberwiler“ oder „Niederwiler“ die Rede.

2.Etwa ein Drittel aller Weiler-Dörfer in unserer Region verschwand im Spätmittelalter wieder.

3.Erst ab dem Hochmittelalter werden viele Dörfer und Weiler überhaupt ortsfest.

4.Es gibt deutliche Anzeichen von Wüstungen auf der Gemarkung von Kippenheimweiler (Obere Wüstmatt, Untere Wüstmatt).

5.Die spätere Gemarkung Kippenheimweilers erstreckt sich über ein Gebiet, das im Früh- und Hochmittelalter noch wesentlich feuchter gewesen sein und eine dauerhafte Besiedlung kaum geduldet haben dürfte.

All das spricht gegen eine Siedlungskontinuität und stattdessen eher dafür, dass es im westlichen Vorfeld von Kippenheim mehrere Versuche gegeben hat, das Land zu roden, trockenzulegen und einen Weiler fest zu installieren. Die Ersterwähnung von Kippenheimweiler im Jahre 1365 verweist aber schon auf einen eigenen Zehnten, das Dorf dürfte hier also schon länger bestanden und eine eigene Entwicklung hinter sich gebracht haben. Welche Beziehung allerdings zu Langisesvilare besteht, bleibt dunkel.

Weitere Erwähnungen Kippenheimweilers im Mittelalter sind sehr selten, was durchaus als Hinweis auf die geringe Größe des Ortes gedeutet werden darf. Kippenheimweiler ist wahrscheinlich häufig mitgemeint, wenn in zahlreichen Urkunden Kippenheim oder dessen Kirchsatz gemeint ist. Eine Ausnahme stellt dagegen eine Urkunde von 1417 dar, in der die Inhaber des Kirchsatzes (in diesem Fall das Domkapitel zu Straßburg sowie Heinrich von Geroldseck) mit den Vertretern des Dorfes Regelungen bezüglich des Weinzehnten treffen. Unter den Vertretern des Dorfes ist hier auch Claus Reinbolt von Wilre erwähnt, was Kippenheimweiler sein dürfte.[2]

Bevor wir einen Blick in das soziale und wirtschaftliche Innere des Dorfes werfen, müssen wir noch kurz die herrschaftlichen Verhältnisse erörtern. Wann immer auch Kippenheimweiler letztlich gegründet wurde, seine politischen Verhältnisse hingen lange aufs Engste mit Kippenheim (und mit Mahlberg) zusammen. Der Raum Kippenheim-Mahlberg war Reichsland, das heißt, eigentlich hatte hier der König das Sagen. Doch bereits im 13. Jahrhundert erlangten die Herren von Geroldseck dieses Lehen und waren somit die Landesherren der Herrschaft Lahr-Mahlberg. Nach dem Aussterben der Geroldsecker im 15. Jahrhundert fiel die gesamte Herrschaft zunächst an die Herren von Moers-Saarwerden, wurde aber bereits Mitte des 15. Jahrhunderts wiederholt an die Markgrafen von Baden verpfändet. 1629 schließlich einigten sich die gemeinsamen Eigentümer Nassau-Idstein und Baden-Baden auf eine Teilung der Herrschaft: Fortan gehörte Kippenheimweiler zusammen mit der restlichen Mahlberger Herrschaft zum (katholischen) Hause Baden.

Der Wortlaut der Urkunde von 1365:

Ich rüpreht von Diersburg ein edelknecht dun kunt allen den die disen brif sehent od(er) hörent leßen daz ich gelobt han und gelobe mit diesem briefe fur mich und fur alle meinez lehens erben von den vier vierteil korn geltez wegen so die edeln herren herr Hans von Üsenberg und junker hesse sin bruder gegunnet hant als ich su versezzet han hansen von arras eim edelnknecht uf dem zehenden der gelegen ist zu kippenheinwiler den ich und min vettern von inan zu lehen hant und von in an vürent daß ich oder minez lehens erben ob ich enwere die selben vier vierteil korn geltes in drin joren noch den dat diesen briefes lidegen und lösen söllten one v(er)zog(.) wer aber daz sich die zil verliefen und daz vorgenant korn gelt nit erlöset wert werden so hant die obgena(n)ten herren maht mich oder mineß lehens erben ob ich enwere dar um zu mannende mit boten oder mit briefen zu huse und zu hofe oder under oegen und wan wir dar um ermanet werden so sol ich oder minez lehens erben ob ich enwere mit sinez selbez libe in (?) dem nehsten monat noch der manunge sich entw(o)rten (überantworten) gein endingen in die stat und niemer dan zue kuommende unz do daz korn gelt von den vorgnnt Hansen von Arras oder von sine erben inlöse wirt oder den vorgnant(er) herren wille überdragen und daz dis allez war und stet belieb so habe ich min eigen ingesigel an disen brief gehenket der geben wart do man zalet von gotez geburt drüzehen hundert jahr und fünft und sehzig jar an dem nehsten zistag vor sact anders dag.

Regest

Der Edelknecht Ruprecht von Diersburg versetzte für vier Viertel Korngült den Zehnten von Kippenheimweiler (Kippenheinwiler) als Pfand an den Edelknecht Hans von Arras. Dies geschah mit Zustimmung von Johann von Usenberg und dessen Bruder Hesso von Usenberg, die ihm und seinem Vetter den Zehnten gelehnt haben. Er verspricht, die Schuld innerhalb von drei Jahren auszulösen, andernfalls sich nach Mahnung durch seine Lehensherren in die Stadt Endingen solange als Geisel zu begeben, bis das Pfand eingelöst wird. Gegeben am 25. November 1365 (zistag vor sact Anders dag). Sigel von Ruprecht von Diersburg (abgefallen)

Da die Überlieferung zu dem Dorf so „dünn“ ist, lassen sich die meisten Erkenntnisse erst aus späteren Quellen gewinnen. Mit einiger Vorsicht kann man dies dann aber zurückdatieren. Werfen wir also einen Blick in das Dorf und seine Gemarkung in der Zeit um 1780.

Die Dorfbewohner nutzten am Ende des 18. Jahrhunderts 1.111 Sester Ackerland (das waren etwa 80 Hektar), 18 Sester Gärten, 153 Sester Reben und 392 Sester Wiesen (sogenannte Matten). Allmende war im Dorf nur minimal vorhanden.[3] Dieser Umstand verweist noch auf die Entstehung der Gemeinde, die nur von Kippenheim aus zu denken ist. Dementsprechend wurde ursprünglich die Kippenheimer Allmende durch die Dorfbewohner mitgenutzt.

Die Wiesen Kippenheimweilers lagen hauptsächlich westlich und südlich des Dorfes, die Äcker auf dem ansteigenden Gelände Richtung Vorberge. Noch heute zeugen die Gewannnamen von der früheren Nutzung: Wald- und Wüstmatten etwa oder die Niedermatten westlich des Dorfes und der Langacker im Norden, das Unterfrankenseefeld oder das Oberfeld im Osten und Südosten. Diese sich hier ausdrückende Zweiteilung der Gemarkung in einen feuchten West- und einen trockeneren Ostteil war die grundlegende ökologische Determinante der Dorfentwicklung. Als Rodungsdorf, bestehend aus wenigen Hütten, war Kippenheimweiler im Hochmittelalter durchaus vorstellbar, doch erst mit der allmählichen Absenkung des Grundwasserspiegels im Spätmittelalter dürfte es möglich gewesen sein, dem Boden dauerhaft Ackerland und dem Wald Wiesengelände abzuringen.

Aus heutiger Sicht sicher etwas ungewöhnlich erscheint das Rebgelände, das die Kippenheimweiler kultivierten. Es lag natürlich nicht auf der Ortsgemarkung, sondern in den Kippenheimer Vorbergen, wo fast jeder Dorfbürger im Fuchs- oder Galgenberg Reben hatte. Der Weg dorthin war weit und der Wein von ziemlich schlechter Qualität. Wein aber war seit dem Mittelalter fester Bestandteil vieler Abgaben und gehörte auch – was der schlechten Qualität des Trinkwassers geschuldet war – auf den Speiseplan. Hinzu kam, dass viele Rebflächen mit Obstbäumen besetzt waren. Dies reicherte zwar die Speisekarte an und ermöglichte den Obstverkauf in Lahr und Straßburg, beschattete aber natürlich die darunter liegenden Reben.

Die weitere Binnengliederung der Gemarkung in Zelgen für die Dreifelderwirtschaft konnte bislang noch nicht aufgedeckt werden, aber die Topographie der Gemarkung legt nahe, dass sich das erste Großfeld („Oberfeld“) südlich der Landstraße nach Kippenheim befand, das zweite („Kirchfeld“) östlich des Dorfes und das dritte nördlich des Herrothwegs. Auf ihrer Gemarkung bauten die Kippenheimweiler als Hauptgetreide („Korn“) Roggen an, daneben Weizen und Halbweizen. Üblich waren des Weiteren sogenannte Wickerste (Wicken, Linsen und Gerste), Hafer, Grundbirnen (Kartoffeln), Welschkorn (Mais), Ackerbohnen, Erbsen, Hanf und Klee.[4] Dieser Auflistung von 1787 kann man entnehmen, dass die Kippenheimweiler zumindest schon teilweise die Brache aufgehoben hatten und mit Zwischenfrucht besömmerten.

Damit hatte man sich wenigstens zum Teil schon von der klassischen Dreifelderwirtschaft der Jahrhunderte zuvor abgelöst. Bei diesem System wird der Teil der Gemarkung, der für den Getreideanbau vorgesehen ist, in drei Großfelder, sogenannte Zelgen, eingeteilt. Im ersten Großfeld wird dann Wintergetreide angebaut, also Roggen oder Weizen, im zweiten Großfeld Sommergetreide, also etwa Hafer oder Gerste, und das dritte Feld bleibt unbebaut, liegt also brach. Wintergetreide kommt bereits im Herbst in die Erde, keimt also schon den Winter über und wird dann im Juni geerntet. Sommergetreide wird im März eingesät, im Sommer geerntet und ist nicht so ertragreich wie Wintergetreide. Wenn ein Großfeld den Zyklus von Sommer- und Wintergetreide durchlaufen hat, wird es gepflügt und für ein Jahr liegen gelassen. Dies dient der Erholung der Felder, auf denen nun allerlei Gräser und Kräuter wachsen, die dem Dorfvieh als Nahrung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig düngt das Vieh den Boden.

Das heißt, dieses System der Dreifelderwirtschaft diente nicht nur der Getreidewirtschaft, sondern auch der Viehwirtschaft. Die Brache war Bestandteil der Weidewirtschaft und deshalb musste auch jedes Jahr die jeweilige Brache eingezäunt werden, damit das Vieh nicht in die benachbarten Getreidefelder rannte. Freilich kam das immer mal wieder vor, besonders aber dann, wenn das Vieh von den Dorfhirten an den Wegrändern geweidet wurde.

Neben den drei Großfeldern gab es in Kippenheimweiler noch ein wenig der sogenannten Allmende, also Boden, der der Gemeinschaft gehörte. Allmende waren die Straßen und Wege, besonders aber bestimmte Wiesen. Diese Wiesen wurden ebenfalls von den Viehhirten für das Dorfvieh genutzt. Da die Allmende allen gehörte, gehörte sie ebenso niemandem. Und das bedeutete, dass sich auch keiner so recht darum kümmerte. Da in historischen Zeiten in der Regel sowieso der schlechteste Boden – d. h. der trockenste oder feuchteste – als Allmende ausgewiesen wurde, waren diese „Weiden“ normalerweise kahl, voller Löcher und knochenhart oder versumpft. Obwohl dieses System aus der Sicht der staatlichen Modernisierer des 18. Jahrhunderts ineffizient war, da viel Boden wenig effizient genutzt wurde – besonders die Brache und die Allmende –, diente es doch der ganzen Dorfgemeinschaft. Selbst der ärmste Kippenheimweiler konnte seine Ziege auf die Allmende treiben, die Brache nutzen und so etwas Vieh halten.

Wie ihre Vorfahren lebten also die Kippenheimweiler um 1800 in einem austarierten System von Vieh- und Ackerwirtschaft, das einerseits das Überleben sicherstellte, andererseits jedem Ding und jeder Handlung einen Platz zuwies. Und kaum noch Zuwächse ermöglichte. Die jedoch waren nötig, denn im 18. Jahrhundert war die Bevölkerung kräftig gewachsen. Inzwischen lebten rund 400 Menschen im Dorf, um 1720 waren es nur 186 gewesen.[5] Zu dieser Zeit war die Erholung nach den kriegerischen Katastrophen des 17. Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen. 1628, bevor der Dreißigjährige Krieg in der hiesigen Region seine ganzen Auswirkungen zeigte, lebten 33 Bürger im Dorf, das entsprach rund 120 bis 150 Einwohnern. Also besaß Kippenheimweiler auch vor dem Dreißigjährigen Krieg eine durchaus nennenswerte Zahl an Einwohnern, war rechtlich jedoch immer noch stark von Kippenheim abhängig. Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges schmolz die Einwohnerzahl dann aufgrund von Kriegstoten und Abwanderung auf weniger als ein Viertel.[6]

In dieser Zeit können wir auch erstmals etwas genauer auf die soziale Gliederung der Dorfbewohner schauen. 1628 gab es 6 Meier, 5 mittelmäßige Meier, 7 Witwen und 15 Tagelöhner, die in 31 Häusern lebten.[7] Was genau ein Meier ist, geht aus der Quelle nicht hervor, doch wir dürfen in ihm einen Bauern vermuten, der ein vollwertiges Gespann sein Eigen nennen konnte. Die 15 Tagelöhner zeigen uns, dass die Hälfte des Dorfes aus Menschen bestand, die wahrscheinlich ein wenig Acker- oder Gartenland besaßen, ansonsten aber sehr arm waren. Neben der landwirtschaftlichen Beschäftigung können wir im 17. Jahrhundert kaum andere Tätigkeiten im Dorf feststellen. Erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts tauchen im Ortssippenbuch häufiger Handwerker wie der Rechenmacher Andreas Fichter, der Weber Franz Joseph Müller, der Küfer Lorenz Hertenstein oder der Wirt Franz Carl Kupfer auf. Auch einen (evangelischen) Lehrer finden wir nun, den Taglöhner Lorenz Läßle. Er unterrichtete in seinem Privathaus – ein eigenes Schulhaus gab es erst unter seinem Nachfolger Michael Wagner ab 1773.[8] Auch eine Wirtschaft gab es erst ab 1749. Die war nicht nur wichtig als geselliger Mittelpunkt der (männlichen) Dorfgesellschaft, sondern auch als „Stube“ des Ortes, d. h. als Rathausersatz. Hier wurde der sogenannte Weinkauf abgehalten, d. h. die rituelle Besiegelung eines Geschäftes. Gerade darum gab es freilich jahrzehntelangen Streit mit Kippenheim, das sich dieses lukrative Geschäft ebenso wie die Hochzeiten nicht abnehmen lassen wollte.[9]

Obgleich die Wylerter im 18. Jahrhundert im Allgemeinen arm waren – im Durchschnitt besaß jeder Einwohner 15 Sester Ackerland, also einen Hektar –, verteilte sich der Grundbesitz sehr ungleich im Dorf. Nur sechs Bauern besaßen mehr als drei Hektar, was die Untergrenze dessen war, was man zum Überleben alleine aus der Landwirtschaft brauchte. Weitere zwanzig besaßen immerhin mehr als den Durchschnitt, während 39 weniger als den Durchschnitt und teilweise gar kein Land besaßen.[10] „Reichster“ Bauer mit über sechs Hektar (hinzu kam noch Rebland und Garten) war Andreas Leppert, genannt „der Kornett“.[11] Der Spitzname verweist auf seine Tätigkeit als Dorfmusiker, unter Umständen aber auch auf seinen Militärdienst, wo das Cornett ein verbreitetes Signalhorn war. Ihm folgte Andreas Fleig der Alte, der rund fünf Hektar Ackerland besaß.

Der geringe Grundbesitz hatte natürlich Folgen: Kaum ein Wylerter wird von der Landwirtschaft alleine gelebt haben können. Zusatz- und Nebentätigkeiten im Transportbereich, als Tagelöhner und in einfachen Handwerken gehörten selbstverständlich dazu. Wie in fast allen Dörfern in Südwestdeutschland.

Es verwundert also nicht, dass dieses kleine Dorf kein wirkliches und eigenes Verfassungsleben entwickelte, sondern wohl von Beginn an von Kippenheim verwaltet wurde. In einer Urkunde vom 12. Juni 1690 heißt es jedenfalls, dass es „uhnlaugbar (unleugbar) und noch widersprechlich (sei), dass je und alle Zeit die Inwohner zue Kippenheimb und weiller ein gemein undt ein Burgerschaft gewesen, welche mit Einander, nach dem wahlen gegangen, ein gericht Besessen, ein staab geführt undt gleiches recht zue Dorff undt Veldt, im waßen (im Wasser) und zum Landt, in Waldung, auf der Höhe undt Nidere, so wiet sich dieser orthen Etter Erströckh, mit Menschen und Vihe genossen“.[12] Das bedeutet, dass Kippenheimweiler zwar im 17. Jahrhundert über einen eigenen Stabhalter (und auch Bürgermeister) verfügte – also über Vorgesetzte der örtlichen Verwaltung und Rechtsprechung –, ansonsten aber alle wichtigen Entscheidungen in Kippenheim gefällt wurden. Je größer jedoch das Dorf wurde, umso stärker drängte es auf vollständige Eigenständigkeit. Problematisch war dabei, dass das Dorf über keine eigene Gemarkung verfügte, sondern sich den Bann mit Kippenheim teilte.[13] Dies war nicht außergewöhnlich, auch Lahr, Mietersheim und Dinglingen etwa besaßen bis 1800 eine gemeinsame Gemarkung. Es bedeutete aber für Kippenheimweiler, dass es schwierig war, sich ökonomisch und politisch wirklich von Kippenheim abzusetzen. Die Auseinandersetzungen mit Kippenheim um die Verteilung der Lasten, Pflichten und Einkommen zogen sich deshalb viele Jahrzehnte lang hin. Doch machte man im Laufe des 18. Jahrhunderts zunehmend Fortschritte. Für 1723 sind erstmals eigene Heimburgerrechnungen überliefert. Der Heimburger war im Dorf für die Abrechnung der Dorffinanzen und Abgaben zuständig. 1737 wird ein Bürgermeister erwähnt (Andreas Fleig), ab 1761 schickten die Kippenheimweiler eigene sogenannte Ausschussmänner in das Kippenheimer Gericht. Nach langen Auseinandersetzungen schließlich hatte man es 1788 geschafft: Am 6. Februar fand die erste Rug- und Frevelgerichtssitzung in Kippenheimweiler statt.

Eigentlich war das Frevelgericht ein herrschaftliches Gericht, bei dem unter Vorsitz eines herrschaftlichen Vertreters – meistens des Amtmannes – Fragen der niederen Gerichtsbarkeit, aber auch der Dorfordnung behandelt wurden. Ein eigentliches Gemeindegericht scheint Kippenheimweiler vor dem Ende des Alten Reiches (also vor 1803) nicht mehr bekommen zu haben, doch wird dies in der Praxis keine große Rolle mehr gespielt haben.

Fassen wir das alles zusammen, so kann also von Stillstand in der Zeit vor 1800 keine Rede sein. Die Bevölkerung wuchs über alle Rückschläge hinweg kräftig an, das System der Landbewirtschaftung zeigte schon vor 1800 moderne Züge, die politischen Verhältnisse im Dorf waren ab dem frühen 18. Jahrhundert auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Was sich wenig veränderte, war freilich die prekäre Lebenssituation der meisten Wylerter. Hier brachte erst das 19. Jahrhundert den endgültigen Wandel: Die Agrarreformen einerseits und die nun greifende Industrialisierung andererseits verwandelten das Dorf weiter und endgültig. Äußerlich und innerlich war es im 20. Jahrhundert kaum noch mit seinem vormodernen Vorgänger zu vergleichen. Und auch seine Beziehung zum Umland änderte sich in diesem neuen Kräftefeld: An die Stelle von Kippenheim als sozialem und kulturellem Bezugspunkt trat zunehmend Lahr. Bis 1972 mit der Eingemeindung auch hier den veränderten Fakten Rechnung getragen wurde. Das aber wäre eine andere Geschichte …

Topographischer Plan von 1784, Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe (© Landesarchiv Baden-Württemberg)

2. Kapitel Kippenheimweiler im 19. Jahrhundert

2. KAPITEL

Kippenheimweiler im 19. Jahrhundert

Die EisenbahnVON STEPHAN HURST

Die EisenbahnVON STEPHAN HURST

Für Kippenheimweiler prägend ist seit mehr als 150 Jahren die Eisenbahnstrecke des Rheintals – quasi direkt vor der Haustür. Lange Zeit war die Reichs- und später die Bundesbahn ein gewichtiger Arbeitgeber für viele Menschen des Dorfes. Aber auch allen Reisenden ermöglichte vor allem der Bahnhof in Kippenheim ein bequemes und nahe liegendes Zusteigen. Blicken wir zurück:

Im März 1838 nahm der Badische Landtag ein Gesetz an, mit dem das Großherzogtum Baden in eine neue Epoche seiner Geschichte eintrat: in das Zeitalter der Eisenbahn. Die Pläne waren ehrgeizig. Von Mannheim über Heidelberg und Karlsruhe bis nach Basel sollte die Route führen. Die Erwartungen in das neue Verkehrsmittel waren gewaltig. Der Mannheimer Kommerzienrat Ludwig Newhouse, der 1833 die Diskussion angestoßen hatte, brachte die optimistischen Zukunftsvisionen in eine griffige Formel: „Baden wird und muss ein großer Bazar, ein Weltmarktplatz werden.“

Bereits 1840 wurde der erste Abschnitt zwischen Mannheim und Heidelberg in Betrieb genommen. Die badische Hauptbahn von Mannheim über Basel nach Konstanz – 1863, vor mehr als 150 Jahren, vollendet – verband die Regionen des Landes. Der Eisenbahnbau wurde zum Impulsgeber für die Industrialisierung.

Die Überquerung der Gleise war nicht immer ungefährlich, wenn auch die Züge langsamer als heute fuhren. Zeitzeuge Martin Schmidt berichtete, dass er kurz nach dem Krieg bei Nebel am Übergang des heutigen Rebweges mit dem Pferdefuhrwerk unterwegs war. Die Schranken begannen sich bereits zu senken. „Des reicht noch.“ Mit einem der Vorderräder blieb er jedoch im Gleis hängen. Drei Lichter aus Richtung Lahr näherten sich, der Zug raste heran. Vorne war die Bahnschranke bereits heruntergelassen. Der Bahnbeamte drehte diese, so schnell es ging, wieder nach oben. Martin Schmidt gab mit der Geisel Schläge auf die Zugtiere und er kam mit seinem Fuhrwerk gerade noch unter der Schranke durch, bevor der Zug passierte.

Eisenbahnkarte aus der Bauphase: Güterplan der Gemarkung Kippenheimweiler, Streckenausschnitt: 166,8 bis 167,9 km, ca. 1842 (GLA Karlsruhe 421 K1 Nr. 2078)

Zeitzeugen erinnern sich an die alten Bahnübergänge

Eugen Gänshirt: Der Zug het bimbelt, un wenn dü noch fun widdem herkumme bisch, no hesch schu ghert, a do kummt ä Zug. No hedder dich als ämol durch gloh oder äu nit.

Renate Weis-Schiff: Wänn dr Heuwage ä weng z’hoch glade war, hesch miän abschdiege, wegge dr Oberleitung, später, wu Strom kumme isch. Ich mein, uns denkt jo au noch dr Dampf.

Eugen Gänshirt: Do hesch immer Mohris g’han, wenn als dr Zug gfahre isch, un er het Dampf abglehn, no hets pfiffe, no sinn d’Viecher mänchsmol näbenüs ghopst. Des war als ä Erlebnis.

Stephan Hurst: Wie viel Statione ware uff dr Wylerter Gemarkung Richtung Dinglinge?

Eugen Gänshirt: Wu dr d’Breidi nummgehsch, bi der Stiehli (Fa. Jakob Schmid & Söhne, Kippenheim), dert isch eini gsieh, selli isch vum Schdellwerk agmacht wore.

Renate Weis-Schiff: Bi Mahlberg Richtung Bruck war noch einer, s’Baue häm mir gsait.

Eugen Gänshirt: Un drno rahzue ischs Gremmelmeiers gsieh, am Kirchhof num. Der isch aber friehjer zuegmacht wore. No war dr Rebweg un s’Kopfe.

Renate Weis-Schiff: Im Rebweg war aber nur ä Schrank un ä Hiesli, kei Wohnhüs.

Martin Schmidt: Do sinn als Schranke gsieh, friehjer. Un bie s’Gremmelmeiers, dert ware au Schranke, aber mir denkt sell nimmi. Un die hänn sie aber zuegmacht, bin aber änäweg als drieber gange, wenn dr middem Fahrrad gfahre bisch, oder selli wu Feld dert driebe ghan hänn..

Renate Weis-Schiff: Un dann Richtung Mietersheim isch s’Krampferts kumme. Wenn mir uff Lohr sinn, sinn mir dert num. Di hänn do gwohnt, des ware richtige Hieser. Die sin alli abgrisse wore. Später sinn die Schranke no z’erscht vun Lohr oder vun Dinglinge bedient wore.

Eugen Gänshirt: Wu halt die Zieg schun meh gfahre sinn un schneller, no hänn sie die Brucke bäut.

Stephan Hurst: Un nachts isch genauso uff un zue gmacht wore?

Renate Weis-Schiff: Also do obe in Kippene hänn sie Dienscht gmacht.

Eugen Gänshirt: Un im Rebweg isch als zobe, am zehni, glaub ich, ischer gschlosse wore.

Renate Weis-Schiff: Am Morge, wänn mir als mol mit dr Fahrräder in d’Schuel uffs Friedensheim sell Johr gfahre sinn, do simm mir je nach dem als under dr Schranke durch, so schräg drunter durch.

Eugen Gänshirt: Ha dert hesch jo noch drieber kenne, dert sinn d’Zieg jo no nit so schnell gfahre wie hit. Hitt ischs halt schun gfehrliger.

Der Kleinbahnhof in Kippenheim überdauerte mehr als ein Jahrhundert. Am 1. Mai 1846 wurde er vom Betrieb der Großherzoglichen Eisenbahn gegründet. Dem Lauf der Zeit unterworfen, löste die Bahn seinerzeit die Pferdewagen ab. Es ist heute kaum vorstellbar, dass in Kippenheim im Jahr 1910 annähernd 48.000 Bahnfahrer gezählt wurden. Die meisten von ihnen waren Arbeiter und Schüler, auch aus Kippenheimweiler. Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht stand ein Fuhrpark von Fahrrädern vor dem Bahnsteig. Vor der Arbeit und nach Feierabend wurde gerne noch in die Bahnhofsgaststätte eingekehrt. Stimmengewirr erfüllte die Raststätte, wenn Arbeiter und Reisende zum leiblichen Wohlergehen plauderten. „Früher war hier vom ersten bis zum letzten Zug ein ständiges Kommen und Gehen“, erinnert sich Brigitte Wurth, Wirtin der ehemaligen „Restauration“ am Bahnhof Kippenheim.

Die Instandhaltung des Gleisnetzes erforderte Können und Kraft. Hermann Zipf aus Kippenheimweiler (2. v. r. in Uniform) leitete zunächst als Rottenführer und später als Rottenmeister die Rotte beim Ausbessern der Gleise. Diese hatte den Gleisabschnitt „Übergang Gremmelmeier“ in Höhe des Friedhofs bis etwa nach Offenburg zu bewerkstelligen. Die Arbeit begann frühmorgens, teilweise schon nachts, wenn der Schnee wegzuräumen war und die festgefrorenen Weichen enteist werden mussten.

Reger Verkehr herrschte auch an der Güterhalle, an der Waren des örtlichen Handels umgeschlagen wurden. Direkt ab Zeche wurden dort Kohle und Öl aus dem Ruhrgebiet umgeladen und den Kunden direkt ins Haus geliefert.

1956 verschwanden die Dampflokomotiven nach der Elektrifizierung aus dem Eisenbahnalltag, den sie zuvor Jahrzehnte bestimmt hatten. Die Umschlagsstelle für Gepäck und Expressgut sowie der Verkauf von Fahrkarten wurden 1968 eingestellt. Damit wurde der Bahnhof Kippenheim zum unbesetzten Haltepunkt, da nur noch Zu- und Aussteigen möglich war. Das Schicksal des Bahnhofes war besiegelt. Der Bahnhof wurde am 26. Mai 1974 endgültig stillgelegt. Nach und nach wurden das Bahnhofsgebäude, das Bahnwärterhaus, die Güterhalle und das Stellwerk abgerissen. Zuletzt folgte 1976 der Abriss des Bahnsteigs. Seitdem säumt nur noch ein Graben die Schienen, auf denen die Züge auf der Rheintalstrecke an Kippenheim vorbeirollen. Die neue Straßenführung mit der Bahnbrücke ersetzte 1972 den beschrankten Bahnübergang.

Das Bahnhofsgebäude Kippenheim von Westen aus gesehen, im Hintergrund links das Bahnwärterhaus

Die Bahn war ein begehrter Arbeitgeber, Zeitzeugen erinnern sich:

Hilde Schiff: Un wenn ich z’ruckdenk, des denkt mir noch, dr Vadder het’s Fahrrad ghan, die Arbeitsschtell isch Dinglinge gsieh in dr jungi Johre un im Winder, mir hann schneereiche Winter ghan, un wenn do dr Vadder het mian furt ge Schneefege, also Weiche frej mache, drno hedder mian uff Dinglinge laufe, will no nitt bahnt gsieh isch, no hedder schu gar nitt fahre kenne, un so hedder oft Nachtdienscht mian mache, un isch d’ganz Nacht unterwegs gsieh. Also diesbezüglich hann sie’s als viel herter ghan.

Martin Schmidt: Dr Großvadder isch uff dr Bahn gsieh, was hedder als bekumme, ich hab ihm als miän d’Rendi hole. 40 Mark und 90 Pfennig im Monat.

Renate Weis-Schiff: Des isch ä gued’s Geld gsie zu sellere Zit.

Stephan Hurst: Hänn die wo an dr Bahn ware noch Landwirtschaft betriebe?

Martin Schmidt: Ja. Die hänn Landwirtschaft ghan, un wenn sie als furt sinn am Morge hänn sie frieh furt miäse. Dr Hansegüschdel het als miäße schlofe zerscht, un d’Frau het bührt. Dr Hans war do owe Schrankedriller.

Stephan Hurst: In Wylert ware jo viele bi dr Bahn. Was hänn die alli gmacht?

Martin Schmidt: Ja, s’sinn d’meischdi bi dr Bahn gsieh. Des hän sie jo alles vun Hand mache miän. Dr Weis Wilhelm isch am Schdellwerk gsieh, uffem Schdellwerk 2. Dr Weis Fritz dowe war uffem Schdellwerk, dr Hansegüschdel isch au uffem Schdellwerk gsieh. Dr Hansegüschdel war uff sellem Schdellwerk.

Renate Weis-Schiff: Dr Hebammevadder war an dr Bahn.

Martin Schmidt: Der war Rottefiehrer. Der het d’Rott under sich g’han.

Julius Berne war einer der Schrankenwärter an der Bahnstrecke bei Kippenheimweiler. Die beiden Fotos stammen von Ostern 1942.

Die HanfröziVON STEPHAN HURST

Die HanfröziVON STEPHAN HURST

Wo viel Wasser war, wurde auch Hanf angebaut; so auch in Kippenheimweiler. Der Gewannname Hanfrözi (das Gewann befindet sich rechter Hand neben der Rebwegbrücke) zeugt heute noch vom nicht allzu lange zurückliegenden Anbau einer wichtigen Nutzpflanze, dem Hanf. Er wuchs auf Feldern zu zwei bis drei Meter hohen Stängeln heran. Im Mai wurde er ausgesät, in seiner Blüte im August gezogen, ausgerauft, sortiert und zu Bündeln gebunden. Grob- oder Schleißhanf hießen die dicken, langen Stängel, Fein- oder Spinnhanf die dünnen und kurzen.

Der Hanf stammt aus Mittelasien. Der männliche ist zarter in den Stängeln als der weibliche und wird auch Sommerhanf oder Fimmelhanf genannt. Die Samen der Hanfpflanzen ergeben das Hanföl. Die Inhaltsstoffe der Pflanze haben eine berauschende Wirkung, daher rührt auch die sinnige Bemerkung „der hett a Fimmel“. Das Wichtigste jedoch an der Hanfpflanze ist der sogenannte Bast, der außen an den Stängeln liegt und aus langen Fasern besteht. Diese galt es wie folgt zu gewinnen:

Die Bündel wurden vom Feld in die „Rötze“, eine mit Wasser gefüllte Grube, gebracht und dort mit Steinen beschwert, bis die Pflanzen faulten. Dann wurden sie auf dem Feld getrocknet und auf der Darre – oft nur eine mit Stangen bedeckte Grube, in der ein Feuer brannte – gedörrt.

Beim Grobhanf wurden von der Wurzel her die Fasern abgezogen. Dann folgte das Hecheln in reiner Handarbeit. Man verwendete hierzu die Hechel, eine Holzplatte mit spitzen runden Stahlnägeln. Durch diese wurden die Fasern immer wieder durchgezogen. Gebräuchlich ist auch die Redensart „jemanden durchhecheln“, deren Ursprung in dieser Tätigkeit zu finden ist und die kein Ruhmesblatt menschlicher Kommunikation darstellt. Die Fasern wanderten direkt oder über Zwischenhändler an Seiler. Sogar in Holland soll Segelleinen aus oberrheinischem Hanf hergestellt worden sein. Die Bearbeitung des Feinhanfes erforderte besonders viel Arbeit, da aus dem Endprodukt Hemden- und Wäschestoffe gewoben werden sollten. Die Stängel wurden mit der Hanfknitsche gebrochen, ausgeklopft und wieder gebrochen, bis die verholzten Pflanzenteile fast vollständig entfernt waren. Dabei half das Ziehen durch die Grobhechel. Nach mehrmaligem Ziehen durch die Feinhechel wurden auch die letzten Holzteile entfernt. Die Fasern wurden dann zu einem Bund gedreht, den man für das Spinnen im Winter aufhob. Nun war der Hanf fertig für das Spinnrad.

Da Missernten selten waren und die mit dem Hanfanbau verbundenen Arbeiten über das Jahr verteilt werden konnten, war der Anbau des Hanfes lohnenswert. Er brachte seinerzeit schnelles Geld. Der Hanfanbau in der Rheinebene verschwand Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Baumwollimport und den Spinnmaschinen. Außer der Gewannbezeichnung und der Nähe zum Wasser erinnert heute nichts mehr an die einst florierende Hanfnutzung. Die Gruben verwilderten und wurden zu guter Letzt in den 1950er- und 60er-Jahren mit Bauschutt und Abfall jeglicher Art als Müllkippe missbraucht.

Auf dem Lageplan der Gemarkung sind rund 110 „Rötzen“ zu erkennen.

Hier sind die zur Hanfverarbeitung notwendigen Gerätschaften abgebildet.

Heute hat das Gelände neben dem Rebweg nahe der Bahnlinie Biotopcharakter und wird dankenswerterweise von den Jägern gepflegt.

Die Wasserversorgung sowie der StraßenbauVON HERBERT UND STEPHAN HURST

Die Wasserversorgung sowie der StraßenbauVON HERBERT UND STEPHAN HURST

Die Ortsentwässerung

Bevor die Kanalisation gebaut war, wurde das Dorf über offene Rinnen und Gräben entwässert. So gab es in der Bromergasse (heute: Blumenstraße) den Wettigraben, der in der Luisenstraße in den Herrotgraben mündete. Der Wettigraben begann etwa beim jetzigen Anwesen Kaulke (damals beim nun abgerissenen Anwesen Friedrich Zipf, „s’Rotschriebers“) und verlief hinter den Anwesen in der Blumenstraße, eine Kurve beim Anwesen Richard Zipf nehmend, bis zum Anwesen Richard Siefert in der Luisenstraße. Wenn es lange geregnet hatte, führte der Wettigraben ordentlich Wasser und sorgte teilweise auch für vollgelaufene Keller. Der Graben unterquerte auch den Stall der Familie August Spathelfer (heute: Werner Spathelfer). 1951 wurde er durch eine Kanalisationsleitung in der Blumenstraße ersetzt. Damals halfen viele Wylerter mit Schaufel und Schubkarre mit.

Die Dinglinger Straße (heute: Kaiserswaldstraße) wurde durch den Graben zum Langen Weg Richtung Hursterhof (heute: Langenwinkel) entwässert. Ein weiterer Hauptentwässerungsgraben verlief am westlichen Ortsrand vom Gewann Hanfländer hinter den Hausgärten bis zum Seegraben. Diesem Graben wurde auch das Wasser aus der Hauptstraße zugeleitet. Zwischen den Häusern waren teilweise kleine Abflussrinnen, die in den Graben hinter den Anwesen führten. Die Gräben waren regelrechte Moorgräben.

Nach dem Kanalisationsbau wie hier in der Kaiserswaldstraße wurden die Straßen im alten Ortskern mit einer Bitumendecke befestigt und es wurden Gehwege angelegt.

Mit dem Bau der Ortskanalisation wurde 1959 begonnen, sie wurde als Mischwassersystem gebaut und mündete in den Seegraben. Hauseigentümer, die Abwasser aus Küche, Bad und Toiletten einleiteten, mussten Hauskläranlagen bauen. In den Neubaugebieten wurde das Abwasser bereits getrennt. Heute wird das Abwasser des gesamten Stadtteils über einen Hauptsammler, der Mitte der 1970er-Jahre in Betrieb genommen wurde, dem Klärwerk Lahr zugeleitet. Die Hauskläranlagen sind seit dieser Zeit wieder außer Betrieb.

Die Wasserversorgung

Das Gebrauchswasser wurde bis vor nicht allzu langer Zeit mittels Schöpfbrunnen dem Grundwasser entnommen. Wie dies in noch früherer Zeit war, ist nicht überliefert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dies durch auf Privatgrund gegrabene Brunnen und gemauerte Brunnen in der Bromergasse (heute: Blumenstraße) erfolgte. In der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden elektrische Hauswasserversorgungsanlagen („Wasserknechte“) von den Hauseigentümern eingebaut. Mit der Erschließung der Neubaugebiete und insbesondere dem Bau der Schornsiedlung wurde Kippenheimweiler an das Versorgungsnetz von Lahr angeschlossen. Dies galt jedoch nicht für den alten Ortskern. Erst 1976/77 war es so weit, dass nach zähem Ringen und endlosen Gesprächen ein sukzessiver Anschluss des Ortskerns erfolgte.

Die Zeitzeugen Konrad Schneble und Hermann Weis, beide altgediente Gemeinde- und Ortschaftsräte, fassen zusammen:

„Mit dem Bau der Kaiserswaldhalle war klar, dass etwas passieren muss. Es musste gewährleistet werden, dass in die Halle sauberes und geprüftes Wasser aus dem Versorgungsnetz eingespeist wurde. Eine Einspeisung aus dem Grundwasser, auch wenn dieses in regelmäßigen Zeitabständen geprüft wurde, kam nicht infrage, und der Anschluss des alten Ortskerns an das Versorgungsnetz war unausweichlich und unabdingbar.“

Der Straßenbau

Der Langenweg, beginnend im Ort mit der Dinglinger Straße (heute: Kaiserswaldstraße) bei der evangelischen Kirche, führte als sogenannter Gemeindeverbindungsweg über den Hursterhof nach Dinglingen. Man muss sich vorstellen: Der Hauptverkehr verlief von Nonnenweier kommend an der evangelischen Kirche vorbei rechts in die Wylerter Hauptstraße. Richtung dem heutigen Langenwinkel, das es bis zur Umsiedlung in den 1960er-Jahren gar nicht gab, endete das Dorf bei den Anwesen „Fässler Gerhard“ (rechts) und „Zipf Herbert“ (links). Die Dinglinger Straße führte um das in den 1950er-Jahren abgerissene „Haus Gertisser“ herum Richtung Ortsausgang. Heute befindet sich dort der Fußgängerüberweg.

1966 wird das Planfeststellungsverfahren zum Neubau der heutigen K5344 über den Hursterhof (heute: Langenwinkel) mit einer Anbindung an den Autobahnzubringer nach Lahr eröffnet. Die Verkehrsfreigabe der neuen Kreisstraße Nr. 65 (heute: 5344) von Kippenheimweiler über Langenwinkel nach Lahr erfolgte am 1. April 1968. Durch diesen Straßenneubau änderte sich an der Infrastruktur für Kippenheimweiler sehr viel. Für die Verkehrsteilnehmer bestand nun die Möglichkeit, ohne Umwege das überregionale Straßennetz und die Stadt Lahr anzufahren. Die neue Straßenführung über Langenwinkel und Dinglingen stellte in der Tat gerade für die Pendler eine deutliche Verbesserung dar und verband Wylert wesentlich besser mit der großen Welt.

1970/71 wurde auch die K26 (heute: 5342) im Rahmen der Flurbereinigung als Ortsumfahrung an den westlichen Ortsrand verlegt. Dadurch wurden die Bahnhofstraße und die Wylerter Hauptstraße, die bis dahin Haupteinfallstraßen von Süden und Norden waren, erheblich entlastet. Der schienengleiche beschrankte Bahnübergang nach Kippenheim bei der Bahnhofswirtschaft Wurth wurde 1972 durch einen Brückenbau ersetzt. Auch der Bahnübergang im Rebweg wurde durch einen Brückenbau ersetzt. Der Bahnübergang Herrod/Freimatten wurde geschlossen.

Blick nach Westen während der Straßenbauarbeiten im Bereich der evangelischen Kirche und der Anwesen Baier und Jung. Auffallend sind die überwiegend von Hand ausgeführten Arbeiten, bei denen selbst eine zweirädrige Handkarre zum Einsatz kam.

Der Neubau der Autobahn von 1959 bis 1962 trennte die Gemarkung im Auewald. Etwa 1,7 Hektar Gemarkungsfläche im sogenannten Dürrenschlag liegen westlich der Autobahn.

2009 wurden die Erneuerungs- und Ausbauarbeiten des Kanalnetzes im Dorf weitergeführt. Damals stand die Auswechslung des Mischwasserkanals in der Wylerter Hauptstraße an. Die etwa acht Wochen andauernden Erd-, Kanalisations- und Straßenbauarbeiten wurden im Auftrag der Stadt Lahr durch die Fa. Lässle aus Schwanau ausgeführt.

Mithilfe des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) wurde der nördliche Bereich der Wylerter Hauptstraße 2013 ausgebaut. Ortsvorsteher Tobias Fäßler nannte bei der Einweihung des Straßenabschnitts als Kosten dieser Maßnahme einen Betrag in Höhe von 540.000 Euro, davon stammen 180.000 Euro aus ELR-Fördermitteln. Fäßler sah darin einen Impuls, der private Anlieger dazu ermutigen könnte, ihre Objekte zu verschönern. 3.450 Quadratmeter Straßen- und Gehwegfläche wurden saniert. Dadurch wurde der Bereich um die Ortsverwaltung neu und dorfbildgerecht gestaltet. Sie erhielt außerdem einen barrierefreien Zugang vom Hinterhof in das Gebäude. Mittlerweile sind bereits die Planungen für die Sanierung des zweiten Bauabschnittes zwischen der Zufahrt zur Kaiserswaldhalle und der Sankt-Blasius-Kapelle (Ludwig-Huber-Platz) mit angedachter Bepflanzung des Mittelstreifens in der Wylerter Hauptstraße im Gang.

Dorfentwicklung

In Kippenheimweiler wurde relativ spät mit der Erschließung neuer Baugebiete begonnen. Kanalisation und Straßenbau hatten den Gemeindesäckel bereits geleert. 1965 wurde der erste Bebauungsplan „Breitacker“ erstellt. Ende der 1960er-Jahre wurde ein Plan für das Gebiet „Hanfländer/Kirchenfeld“ erstellt, der aber noch nicht zur Genehmigung kam. Der Bebauungsplan „Oberer Saum“ wurde 1970 genehmigt. Dieser Plan erstreckte sich größtenteils über Grundstücke der Stiftungsverwaltung und sah eine Bebauung mit Wohngebäuden mit bis zu vier Stockwerken für ca. 750 kanadische Militärangehörige vor. 1980 wurde die Fläche zwischen Westendstraße und K5344 im Bebauungsplan „Oberer Saum“ genehmigt. Der Bebauungsplan „Hanfländer“ wurde 1976 ohne das Gebiet „Kirchenfeld“ genehmigt. In diesem Gebiet waren auch Flächen für eine Veranstaltungshalle ausgewiesen.

Ende September 2013 haben die Einwohner und Ortschaftsräte mit Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller und Ortsvorsteher Tobias Fäßler die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Wylerter Hauptstraße gefeiert. Anwohner Franz Nopper ermutigte die Bewohner des zweiten Bauabschnittes, das Verschönerungsangebot anzunehmen.

2003 wurde das Baugebiet „Breitacker Nord“ für ein- und zweigeschossige Wohnbebauung genehmigt. Die endgültige Übergabe samt fertiggestelltem Straßenbelag fand im Juni 2013 mit den Anwohnern und der Verwaltungsspitze der Stadt Lahr statt.

Die Auswanderer von Stephan Hurst

Die AuswandererVON STEPHAN HURST

Armut, Unterdrückung und mangelhafte Perspektiven

Nicht mehr akzeptable Lebens- und Arbeitsverhältnisse waren für viele Menschen der Anlass, ihre Heimat zu verlassen und anderswo ihr persönliches Lebensglück zu suchen. Die einzelnen Gründe sind vielfältig und lagen vor 1800 hauptsächlich in der Suche nach der Religionsfreiheit. Aber auch die teilweise fehlenden Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten führten dazu, dass viele Wylerter außer Landes gingen. Bereits 1765 war Jakob Meyer mit seiner Tochter Ursula nach Siebenbürgen ausgewandert und holte 1773 seine Söhne Johannes, Jakob und Andreas nach.

Ab 1800 waren es Hungersnöte, Kriege, die politischen Verhältnisse, drohende Armut, der billige Landerwerb und der relativ hohe Lohn im Einwanderungsland im Gegensatz zum geringen Lohn und teuren Land in den deutschen Staaten. Auch die weitaus geringere Besteuerung im Einwanderungsland sowie die mangelhaften Zukunftsperspektiven in der Heimat durch viele soziale Ungerechtigkeiten wie zum Beispiel das Erbrecht, das zur Teilung des Landes in immer kleinere Parzellen führte, motivierte viele Menschen auszuwandern. Viele junge Männer wollten durch Auswanderung auch dem drohenden langen Zwangsmilitärdienst entgehen. Die Auswanderung war andererseits für zahlreiche deutsche Staaten ein willkommenes Mittel, unliebsame Personen wie Kriminelle, Prostituierte und Arme auf diesem Wege abzuschieben, und wurde deshalb auch von vielen offiziellen Stellen gefördert. Viele deutsche Staaten stellten sogar offizielle Auswanderungspässe aus, um ihren auswanderungswilligen Einwohnern bei der Überwindung bürokratischer Hürden zu helfen.

Der unmittelbare Anlass für viele Menschen, aus dem Südwesten Deutschlands auszuwandern, war im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien im April 1815. Bei diesem Vulkanausbruch wurde so viel Asche in die Atmosphäre geschleudert, dass es auf der Nordhalbkugel zu zwei sehr nassen und kalten Sommern kam, was zur Folge hatte, dass fast die gesamte Ernte zweier Jahre ausfiel. Umgangssprachlich hießen sie sogar „Jahre ohne Sommer“. Um dem Hungertod oder der totalen Verarmung zu entgehen, schifften sich viele Menschen aus Südwestdeutschland auf der Donau ein und siedelten in Ungarn, Rumänien und darüber hinaus auch in Teilen Russlands. Nur wenige Emigranten suchten in dieser Zeit in den Vereinigten Staaten eine neue Heimat, sie verblieben vielmehr auf dem alten Kontinent wohl auch in der Hoffnung, in besseren Zeiten wieder in die alte Heimat zurückkehren zu können.

Amerika, auf nach Amerika …

Der wichtigste Faktor für die Auswanderung aus Deutschland ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war die Umwandlung der bis dahin landwirtschaftlich geprägten deutschen Staaten in Industriegesellschaften – ein Vorgang, der zu massivem Bevölkerungswachstum, zur Verstädterung und zur Verarmung breiter Bevölkerungsschichten führte. Zu einer Verarmung kam es insbesondere im deutschen Südwesten, wo sich unter den veränderten Bedingungen insbesondere das Erbrecht als vernichtend erwies. 1815 lebten um die 993.000 Einwohner im Großherzogtum Baden und 1834 rund 1.570.000 Menschen im Königreich Württemberg; 1890 gab es bereits annähernd 1.658.000 Einwohner in Baden und rund 2.037.000 in Württemberg. Das Angebot an ausreichend bezahlter Arbeit, um die Grundversorgung all dieser Menschen zu gewährleisten, stieg in diesem Zeitraum nicht gleich schnell an. Aufgrund der mangelhaften Zukunftsperspektiven blieb vielen Württembergern und Badenern nichts anderes übrig, als ihr persönliches Glück außerhalb ihres jeweiligen Vaterlandes zu suchen.

Der Auswanderer Georg Hurst wird anlässlich einer Volkszählung 1870 als „Manual Laborer“, also als Handwerker, erwähnt. Er verstarb am 21. Juli 1899 und wurde auf dem New Baden Cemetery beerdigt. Sein Grabstein erinnert heute noch, nach mehr als 100 Jahren, an ihn.

Das Schicksal einer Auswandererfamilie am Beispiel von Georg und Barbara Hurst

Als Georg Hurst (OSB Nr. 418) und seine spätere Ehefrau Barbara Hertenstein (OSB Nr. 293) mit ihren Kindern Gustav, Hermann, Wilhelm und Magdalena im März 1855 Kippenheimweiler Richtung Nordamerika verließen, war es von der alten Heimat ein Abschied für immer.Georg Hurst und seine Familie schifften sich in Antwerpen / Belgien ein und erreichten auf dem Segelschiff „Sewall“ am 2. Mai 1855 New Orleans. Die Dauer der meistens beschwerlichen Überfahrt war vom Wetter abhängig und nahm per Segelschiff 7 bis 12 Wochen in Anspruch. Von dort aus ging es auf dem Landweg nach New Baden / Illinois, wo sich die Familie Hurst / Hertenstein niederließ. In Amerika heiratete Georg Hurst seine langjährige Lebensgefährtin Barbara Hertenstein am 26. Juli 1856. Als Trauzeuge und Pfarrer ist der Name Georg C. Eisenmayer vermerkt. Sohn Wilhelm, der in Amerika fortan den Namen William benutzte, schloss sich dem Ohio-Trail an und ließ sich später in Missouri nieder, wo er als Farmer lebte. Ein Bruder von Barbara Hertenstein eröffnete in New Baden ein Haushaltswarengeschäft („Hertenstein Mercantile Store“). 1896 fegte ein Tornado über die Stadt hinweg und zerstörte weite Teile. Nur die Steingebäude blieben erhalten. Was mit dem Wohnhaus der Familie Hurst geschah, ist nicht bekannt.

Die meisten Menschen wanderten über die großen Häfen wie Hamburg, Bremen, Rotterdam, Antwerpen, Le Havre auf dem Seeweg aus. Da aus dieser Zeit die meisten Schifffahrtslisten erhalten sind, gibt es heute die Möglichkeit, sich über sehr viele ausgewanderte Personen mittels der Deutschen Auswanderer-Datenbank (DAD) beim Historischen Museum in Bremerhaven zu informieren. Die Datenbank erfasst Informationen zu Personen, die im Zeitraum von 1820 bis 1939 Europa über vornehmlich deutsche Häfen in Richtung USA verlassen haben. Grundlage der Deutschen Auswanderer-Datenbank sind die Passagierlisten der Auswandererschiffe. Diese Passagierlisten mussten den amerikanischen Einwanderungsbehörden vorgelegt werden. Auch speziell für Baden-Württemberg kann mithilfe einer Dokumentation des Landesarchivs Baden-Württemberg unter dem Titel „Auswanderung aus Südwestdeutschland“ eine Fülle von Informationen recherchiert werden.