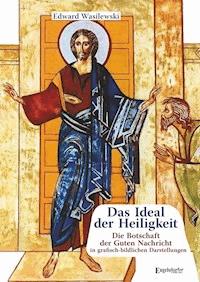

Die grundlegenden Katechismuswahrheiten in 33 grafisch-geometrischen Illustrationen E-Book

Edward Wasilewski

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Edward Wasilewski wurde am 17. März 1973 in Pruszków geboren und ist Absolvent des Höheren Primas-Priesterseminars in Gniezno. Nach seiner Priesterweihe am 22. Mai 1999 arbeitete er als Kaplan und Katechet. In den Jahren 2003 bis 2005 absolvierte er dann ein Spezialstudium in Homiletik an der Theologischen Fakultät der Päpstlichen Theologischen Akademie (PAT) in Krakau und ein Postgradualstudium in Rhetorik an der Fakultät für Polnische Sprache und Literatur der Jagiellonen-Universität (UJ) in Krakau. Danach setzte er seine Studien fort an der Philosophisch-Theologischen Hochschule SVD in Sankt Augustin in Deutschland, wo er den Grad eines Doktors der theologischen Wissenschaften auf dem Gebiet der Homiletik erwarb. Als Initiator und Autor von Evangelisierungsinstallationen und Dekorationen des Heiligen Grabes, von Weihnachtskrippen und Fronleichnamsaltären sucht er auf unkonventionelle Weise nach neuen Formen der Verkündigung des Wortes Gottes in der heutigen Kultur mit ihrem wachsenden Bedürfnis nach visuellen Darstellungen. Er ist der Verfasser des Buches »Geometria w sluz-bie teologii« (»Die Geometrie im Dienste der Theologie«, Pelplin 2015) und arbeitet jetzt als Seelsorger und Dozent für Homiletik und Theologie der Verkündigung im Primas-Institut für Christliche Kultur, im Höheren Priesterseminar der Diözese Bydgoszcz sowie im Höheren Primas-Priesterseminar in Gniezno. Edward Wasilewski ist Mitglied der Sektion Polnischer Homileten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 144

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edward Wasilewski

Die grundlegenden Katechismuswahrheiten

in 33 grafisch-geometrischen Illustrationen

Leipzig 2017

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnd.dnd.de abrufbar.

Satz

Jan Zbigniew Słowiński

Korrektur

Herbert Ulrich

Umschlagentwurf

Jan Zbigniew Słowiński

Vorwort

Prof. Dr. Manfred Hauke

© Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

www.engelsdorfer-verlag.de

Vorwort

Edward Wasilewski bietet mit dem vorliegenden Werk den Versuch einer geometrischen Versinnbildlichung zentraler Gehalte des christlichen Glaubens. Er entwickelt damit eine Methode, die von Franciszek Drączkowski begründet wurde. Dabei konzentriert er sich auf die grundlegenden Katechismuswahrheiten. Ausgehend von Pseudo-Dionysius wird Gott, in seiner Einheit und Ewigkeit, als Kreis dargestellt, dem ein gleichseitiges Dreieck als Zeichen der Dreifaltigkeit sowie Gleichheit der göttlichen Personen eingezeichnet wird. Dargestellt werden dann auch die Schöpfung und der Fall der Engel, Paradies und Erbsünde, die Freiheit Mariens von der Erbsünde, das Versprechen der Erlösung und die Inkarnation, das Mysterium der Erlösung und die Kirche, die Sakramente, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit sowie die eschatologischen Wirklichkeiten.

Die Zeichnungen und ihre Kommentierung eignen sich für die Katechese, aber auch für den Versuch einer „Kurzformel“ des Christentums. Die geometrische Methode kann dazu beitragen, systematische theologische Gehalte für ein breiteres Publikum vorzustellen. Der Katechismus wird dabei in der heutigen „Kultur des Bildes“ visuell zugänglich gemacht.

Prof. Dr. Manfred Hauke

Theologische Fakultät Lugano(Schweiz)

Einführung

Die Väter des Zweiten vatikanischen Konzils erinnern daran, dass die Kirche von Beginn ihres Bestehens die Notwendigkeit anerkannt hat, die Gute Nachricht der Mentalität ihrer Adressaten anzupassen. Aus diesem Grund nutzte sie in der Verkündigung des Wortes Gottes auch immer das Akkomodationsprinzip und hält diese Praxis auch weiterhin für notwendig: „Von Beginn ihrer Geschichte an hat sie gelernt, die Botschaft Christi in der Vorstellungswelt und Sprache der verschiedenen Völker auszusagen und darüber hinaus diese Botschaft mit Hilfe der Weisheit der Philosophen zu verdeutlichen, um so das Evangelium sowohl dem Verständnis aller als auch berechtigten Ansprüchen der Gebildeten angemessen zu verkünden. Diese in diesem Sinne angepasste Verkündigung des geoffenbarten Wortes muss ein Gesetz aller Evangelisation bleiben”1. In Anbetracht dessen ermuntern die Konzilsväter die Theologen, „immer unter Wahrung der der Theologie eigenen Methoden und Erfordernisse nach einer geeigneteren Weise (aptiorem modum) zu suchen, die Lehre des Glaubens den Menschen ihrer Zeit zu vermitteln”2.

Die von Internet, Fernsehen und Werbung dominierte Kultur von heute wird immer mehr zu einer „Kultur des Bildes”. Der heutige Mensch, der mit Hilfe von Bildern zu „denken” beginnt, erwartet auf jedem Gebiet der Unterweisung, also auch auf dem der Glaubensvermittlung, visuelle Erfassungen3. Eine das Akkomodationsprinzip berücksichtigende Vermittlung der Guten Nachricht kann dieses Bedürfnis nicht ignorieren. Allerdings scheint in der zeitgenössischen Theologie und in der Unterweisung der Kirche, besonders im Predigtschaffen und in der Katechese, eine rein verbale Form der Vermittlung eindeutig zu dominieren. Der Genauigkeit halber muss erwähnt werden, dass die heutige Katechese sich zwar auch häufig bildlicher Darstellungen bedient, wie sie in der kirchlichen Ikonografie und in populären Darstellungen vorkommen. Allerdings muss bemerkt werden, dass diese Darstellungen die behandelten Glaubenswahrheiten nicht immer adäquat illustrieren, mehr noch, dass sie oft auf kognitive Abwege führen können. Die in anthropo-zoomorpher Form dargestellte Heilige Dreifaltigkeit (Gottvater als alter Mann mit grauen Haaren, der Sohn Gottes als jüngerer Mann mit dunklen Haaren und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube) kann, wenn sie zum Gegenstand kognitiver Reflexion genommen wird, zu fünf Irrtümern über das Wesen des Dreieinigen Gottes führen (Anthropomorphismen, Tritheismus, Theandrismus, Subordinationismus, Negierung der gleichen Ewigkeit der göttlichen Personen).

Auf der Suche nach neuen, von den hier signalisierten Gefahren freien Formen der Visualisierung wurde auf die von Prof. Franciszek Drączkowski entwickelte grafisch-geometrische Methode aufmerksam gemacht4, die sich einer linearen Visualisierung bedient (lat. linealis – linienförmig, aus Linien zusammengesetzt)5.

Descartes zufolge stellen Linien die einfachsten Formen dar, durch die Klarheit und Ausdrucksstärke der Erkenntnis erreicht werden können6.

Die grafisch-geometrische Methode verwendet hauptsächlich aus geometrischen Figuren sowie aus stetigen und unterbrochenen (gestrichelten) Linien zusammengesetzte Illustrationen, Diese Methode, der Professor Drączkowski in den Jahren von 1978 bis 2014 ganze 17 Bücher und 5 wissenschaftliche Artikel gewidmet hat, bekam 21 Rezensionen (davon 6 fremdsprachige) von Theologen und Pädagogen. Alle Rezensenten waren übereinstimmend der Ansicht, dass diese Methode sowohl im Theologiestudium als auch in der Ausbildung im Priesterseminar sowie in der Predigttätigkeit, vor allem aber – was hervorzuheben ist – in der Katechese und in der Pastoraltätigkeit genutzt werden kann7. Die neueste Version dieser Methode wird präsentiert in der Arbeit von F. Drączkowski Synteza teologii w ujęciu graficznym. Wydanie drugie, poszerzone8, die auch in der deutscher Sprache unter dem Titel Synthese der Theologie in grafischer Darstellung veröffentlicht wurde9. Betont werden muss auch, dass dieser grafisch-geometrischen Methode die Doktorarbeit von Krzysztof Krukowski Wartość gnozeologiczna i dydaktyczna metody wykresograficznej w teologii gewidmet wurde, die dieser am 31. Januar 2013 an der Katholischen Universität Lublin Johannes Paul II. verteidigt hat. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen veröffentlichte Dr. K. Krukowski in seinem Buch Geometryczna wizja Boskiej rzeczywistości10 sowie in dem Artikel Die Förderung der grafisch-geometrischen Methode in der Theologie und Didaktik der Kirche11.

Unter den neuesten Forschungen zur grafisch-geometrischen Methode befinden sich auch 5 Bücher sowie 6 wissenschaftliche Artikel von Edward Wasilewski. Der Autor ist Lehrbeauftragter für Homiletik und befasst sich mit der Anwendung dieser Methode in der Predigertätigkeit. Die Ergebnisse seiner Analysen veröffentlichte er in der monographischen Arbeit Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej12. Seine weiteren Forschungen, die sich auf die Anwendung der grafisch-geometrischen Methode im Theologiestudium konzentrierten, wurden in dem Buch Geometria w służbie teologii veröffentlicht13. Den Nutzen dieser Methode in der Lehre von den einzelnen Sakramenten besprach er in seiner Arbeit Chrzest. Wszczepienie w Mistyczne Ciało Chrystusa14 und ihre Anwendung in der christlichen Spiritualität in den Publikationen Das Ideal der Heiligkeit. Die Botschaft der Guten Nachricht in grafisch-bildlichen Darstellungen15, Pełnia rozwoju człowieka tylko w Chrystusie. Ujęcie graficzne16 sowie Motywacja dobroczynności chrześcijańskiej w świetle „wykresografii“17 und Definicja miłości chrześcijańskiej w przepowiadaniu18. Hinzugefügt werden muss, dass E. Wasilewski auf der Grundlage der von Prof. Drączkowski skizzierten Schemata eine Reihe neuer und origineller grafisch-geometrischer Erfassungen erarbeitet hat, die diese Methode um neue Glieder und Zeichen erweitern.

Edward Wasilewski zufolge kann die grafisch-bildliche Methode aufgrund ihrer geometrischen Präzision und der Knappheit ihrer Erfassungen einen Beitrag zur Popularisierung der Theologie leisten. Seine Ausführungen zu diesem Thema präsentierte er in dem Artikel Ein «Gutenbergischer» Wendepunkt in der Theologie19. In der Zusammenfassung seiner Arbeit stellt er fest: „Die von F. Drączkowski initiierte und von K. Krukowski, J. Szulist und E. Wasilewski und anderen weitergeführte neue Richtung kann grundsätzlich zu einer Popularisierung der Theologie und zu ihrer Anwendung in dem im weitesten Sinne verstanden Kerygma der Kirche (ihrer Verkündigung) beitragen. Dadurch wird das ewige Depositum des Wortes Gottes besser zugänglich und auch immer verständlicher werden. Diese Richtung kann einen wirklichen Wendepunkt in der Theologie bedeuten, ähnlich wie einst die »Gutenbergische Wende« auf dem Gebiet des Fortschritts der Kultur und Zivilisation in Europa und in der Welt“20.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht – allgemein gesagt – in der Anwendung der linearen Visualisierung, der sich die grafisch-geometrische Methode bedient, auf die Auslegung der Katechismuswahrheiten. Weiterhin wird beabsichtigt aufzuzeigen, dass die Darlegung der Glaubenswahrheiten dank der Einführung dieser Methode um neue Vorzüge und Funktionen reicher wird, die von einer rein verbalen Vermittlung eben nicht geboten werden. Dank der Anwendung visueller geometrischer und bildlicher Strukturen wird die Darlegung der jeweiligen Glaubenswahrheit klar, einfach und verständlich – und visuell wahrnehmbar. Durch ihre geometrische Erfassung gewinnt die Auslegung der Glaubenswahrheiten an Exaktheit und Evidenz wie in empirischen Wissenschaften, wodurch die Korrektur von 34 Irrtümern beträchtlich erleichtert wird, die in der Lehre mancher Theologen sowie im Bewusstsein und Unterbewusstsein vieler gläubiger Menschen vorkommen. Um diese Ziele zu erreichen, wird bei der Behandlung der thematischen Einheiten immer ein festes, dreigliedriges Schema der Darlegung beibehalten: zuerst wird die betreffende Katechismuswahrheit in knapper Form vorgestellt, danach wird die mit dem behandelten Thema verbundene Illustration präsentiert, und zum Schluss erfolgt jeweils (in den Punkten A und B) eine Analyse der illustrierenden und der didaktisch-korrigierenden Funktion dieser Darstellungsweise.

Quellengrundlagen der vorliegenden Arbeit sind das gesamte Depositum des Wortes Gottes, wie es in der Heiligen Schrift, der Tradition und in den Dokumenten des kirchlichen Lehramtes enthalten ist. Vorrangig behandelt wurden im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit die Aussagen des Katechismus der Katholischen Kirche. Zu den Sekundärquellen gehören die Veröffentlichungen von F. Drączkowski und E. Wasilewski zum Thema der grafisch-geometrischen Methode. Von der einschlägigen Literatur wurden Abhandlungen, Rezensionen und Meinungen zum Thema dieser Methode sowie Arbeiten zu speziellen theologischen Fragen herangezogen. Diesbezüglich müssen an erster Stelle die Dogmatyka katolicka von Prof. Cz. Bartnik21 sowie Artikel aus der Encyklopedia katolicka22 erwähnt werden.

Die Arbeit besteht aus zehn Kapiteln mit folgenden Titeln: Der ewige Gott, Die Engel, Die Freundschaft des Menschen mit Gott und ihr Abbruch, Maria ist frei von der Ursünde, Die Menschwerdung des Sohnes Gottes, Das Mysterium der Erlösung, Die Kirche Christi, Die Sakramente der Kirche, Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche, Vier Optionen für das Leben. Im Rahmen der einzelnen Kapitel wurden 33 Detailfragen analysiert, die in Form von Paragraphen erfasst sind und deren Material in thematisch ausgerichteten Katechesen verwendet werden kann. Das Leitmotiv und die „Achse”, die die einzelnen Paragraphen und Illustrationen zu einer einheitlichen, in sich stimmigen Struktur verbindet, ist die als Mysterium göttlich-menschlicher Ereignisse aufgezeigte Heilsgeschichte, in denen die Liebe Gottes eine liebende Antwort des Menschen sucht.

Kapitel I

Der ewige Gott

Der heutige Mensch denkt mit Hilfe von Bildern und erwartet auch bei der Vermittlung der Guten Nachricht visuelle Erfassungen. Aus diesem Grunde ist die Einführung visueller Medien in der Auslegung der Glaubenslehre zu einer notwendigen Forderung des Augenblicks geworden. Die symbolischen Darstellungen Gottes sind in den biblischen und patristischen Überlieferungen begründet und stark in der Sakralkunst verwurzelt.

1. Symbolische Gottesbilder in biblischen und patristischen Überlieferungen

In den biblischen Überlieferungen symbolisieren Symbole und Bilder wie Licht, Feuer und Sonne das Wesen Gottes. In den Psalmen wird Gott als „Licht” bezeichnet: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil” (Ps 27, 1). Daneben findet sich die synonyme Formulierung „Licht deines Angesichts ” (Ps 89, 16). Der hl. Johannes sagt ganz einfach: „Gott ist Licht” (1 Joh 1, 5). Christus sagt von sich: „Ich bin das Licht der Welt” (Joh 8, 12). In der Heiligen Schrift wird Gott auch als Feuer bezeichnet: „Denn der Herr, dein Gott, ist verzehrendes Feuer” (Deut 4, 24); „Denn unser ” (Hebr 12, 29). In einer Feuerflamme zeigte sich Gott Mose auf dem Berg Horeb (vgl. Ex 3, 1-4). Der Psalmist sagt: „Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild” (Ps 84,12). „Über allem strahlt die leuchtende Sonne, die Herrlichkeit des Herrn erfüllt alle seine Werke” (Sir 42, 16). Der Prophet Maleachi sagt ein Wort, das auf Christus bezogen wird: „Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen” (Mal 3, 20).

Auch in den Überlieferungen der Kirchenväter findet sich die Figur des das Wesen Gottes, der die Liebe ist, symbolisch illustrierenden Kreises. Diesen Gedanken äußert am deutlichsten Pseudo-Dionysius Areopagita: „Auch darin zeigt der göttliche Eros auf ausgezeichnete Weise das Endlose und Anfanglose seiner selbst gleichsam wie ein ewiger Kreis, der sich wegen des Guten, aus dem Guten, in dem Guten und zum Guten hin in stetiger Umdrehung befindet und wegen demselben und infolge desselben immer weitergeht, feststeht und zurückkehrt”1. Clemens von Alexandrien versucht die Einheit und Vielheit aller im Sohn Gottes vereinigten Aspekte darzustellen, indem er sich auf die Figur des Kreises (kýklos) beruft: „Er ist der Kreis, der alle Kräfte zusammenfasst und vereinigt”2.

Die hier erwähnten Bilder und Symbole Gottes: Licht, Feuer, Sonne und Kreis, müssen nicht getrennt betrachtet werden. Ihre Synthese und Zusammenfassung ist das mit der Figur des Kreises verbundene Bild der Sonne. Die Sonne ist die Quelle des Lichts, das sich kreisförmig ausbreitet. Die Sonne „als Meer und Ozean von Feuer” erscheint als Feuerkugel. Die Sonnenscheibe ist kreisförmig. Daher kann man sagen, dass die Figur des Kreises das Hauptmotiv ist, das alle genannten biblischen Bilder und Symbole Gottes miteinander verbindet3.

Auf der Grundlage der hier aufgeführten biblischen und patristischen Zeugnisse können wir feststellen, dass die Figur des Kreises (kýklos) als symbolisches Bild Gottes angesehen wird. Der Genauigkeit halber muss erklärt werden, dass das Bild Gottes als Kreis in den biblischen Überlieferungen indirekt in Erscheinung tritt, in den Texten der Kirchenväter, die ein wesentlicher Bestandteil der Tradition sind, dagegen direkt4.

2. Symbolische Gottesbilder in der Sakralkunst

In der Architektur der Sakralbauten findet die Figur des Kreises weitreichende und vielfältige Verwendung5. Bemerkenswert ist auch, dass der Kreis der Monstranz ihre Form gegeben hat, mit der zentral in ihr situierten Custodia, die ebenfalls kreisförmig ist6. „Zu Beginn des 15. Jahrhunderts bildeten sich vier Arten von Monstranzen heraus, immer mit der Custodia als Zentrum der Komposition.”7

Um zur Besprechung der symbolischen Gottesbilder überzugehen, muss auf Darstellungen aufmerksam gemacht werden, die sich in den christlichen Kirchen befinden. Sehr interessant ist die geometrische Erfassung, die aus einem Kreis mit einem darin eingeschriebenen gleichseitigen Dreieck besteht, wie dies zum Beispiel im oberen Teil des Hauptaltars in der Kathedral-Basilika Mariä Himmelfahrt in Pelplin (Polen) der Fall ist. Innerhalb des Dreiecks befindet sich die Inschrift: Quis ut Deus (Wer ist wie Gott?), womit die Wahrheit zusammengefasst wird, dass Gott der höchste und einzige Herr ist, die Fülle des Seins und jeglicher Vollkommenheit. Auf den Seiten des Dreiecks prangen in hebräischer Sprache die in der Bibel vorkommenden Namen Gottes: Jahwe, Elohim, Adonai. Die gesamte Komposition wird von zwei Engeln gehalten8.

Etwas andere symbolische Darstellungen der Heiligen Dreifaltigkeit bilden künstlerische Kompositionen, die aus einem strahlenden gleichseitigen Dreieck bestehen, in welches ein offenes Auge eingeschrieben ist, das Symbol der göttlichen Vorsehung. Sie kamen in den Fresken der Wand – und Deckenbemalung der Kirchen zur Anwendung. Ein häufiges Motiv an den Wänden ist oft auch ein in einen Kreis eingeschriebenes gleichseitiges Dreieck, von dem zentral Strahlen ausgehen. Man findet auch Darstellungen, wo um ein gleichseitiges Dreieck eine Reihe sich sukzessive vergrößernder Kreise situiert sind.

Die symbolischen Gottesbilder wie Kreis, Dreieck und Kombinationen dieser Figuren sind in den biblischen Überlieferungen indirekt kodiert. In den Texten der Kirchenväter finden wir den Kreis als Symbol Gottes. In der Sakralkunst kann man die erwähnten geometrischen Figuren, die Gott symbolisieren, ebenfalls recht häufig antreffen. Das Wissen um dieses religiös-kulturelle Erbe kann die Anwendung der Prämissen der grafisch-geometrischen Methode auf die Katechese erleichtern, die sich im Ausgangspunkt des Kreises sowie eines Kreises mit eingeschriebenem gleichseitigen Dreieck bedient – geometrischer Figuren als symbolischer Gottesbilder.

Es muss betont werden, dass das Wesen Gottes nicht vollständig begriffen werden und erst recht nicht in irgendeiner Form dargestellt werden kann, weil Gott unermesslich, unbestimmbar und weder vollständig noch endgültig erkennbar ist.

Illustration 1

Der eine Gott9

Illustrierende Funktion

a) Der Kreis, ein symbolisches Bild Gottes, der unsichtbarer Geist ist und von keiner materiellen Form begrenzt wird, darf nicht statisch, sondern muss dynamisch verstanden werden.

b) Das Bild des Kreises kann unendlich vergrößert und verkleinert werden und sein Umfang kann mit einer unterbrochenen Linie gezeichnet werden.

c) Die biblischen symbolischen Gottesbilder Licht, Feuer und Sonne vereinigen sich im Bild der Sonne, deren Scheibe kreisförmig ist und deren Strahlen sich kreisförmig ausbreiten.

d) Der Kreis als symbolisches Bild Gottes erleichtert das Verständnis einiger seiner Attribute:

• Einfachheit – der Kreis symbolisiert die Einfachheit Gottes, d.h. dass er nicht aus irgendwelchen Elementen, Teilen oder Ebenen zusammengesetzt ist;

• Geistigkeit – Gott ist Geist, und der Kreis bringt uns diese Wahrheit näher, im Gegensatz zu den in der Sakralkunst verbreiteten anthropomorphen Gottesdarstellungen;

• Vollkommenheit – die Gestalt des Kreises gilt als die vollkommenste geometrische Form;

• Ewigkeit – der Lauf auf dem Kreisumfang kann ewig dauern;

• Allgegenwart – der ins Unendliche vergrößerte Kreis durchdringt alle geschaffenen Wesen.

B. Didaktisch-korrigierende Funktion

a) Der Kreis findet Anwendung in der sakralen Kunst und Architektur: Kirchen werden auf dem Plan eines Kreises errichtet, und auch die Kuppeln sowie die sonnenstrahlenförmige Monstranz verweisen darauf.

b) Es muss daran erinnert werden, dass es im Alten Testament ein Verbot gab, irgendwelche Gottesbilder anzufertigen, egal ob in Form von Malereien oder Skulpturen. In der gesamten Geschichte des Auserwählten Volkes wiederholt sich der unablässige Aufruf der Propheten zur Reinhaltung des Kultes des wahren Gottes, der unsichtbarer Geist und der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Das Verbot, mit den heidnischen Völkern Verbindungen einzugehen, betraf die drohende Gefahr, die Israeliten könnten sonst die unter den Heiden verbreiteten götzendienerischen Kulte übernehmen.

c) Im frühen Christentum (1.-4. Jahrhundert) wurde das Verbot der Anfertigung von Gottesbildern streng eingehalten. Erst später, als ganze Scharen einfacher und ungebildeter Menschen in die Kirche eintraten, wurde es aus didaktischen Gründen teilweise aufgehoben. Es gab aber eine radikalere Strömung, die forderte, dass das alttestamentliche Abbildungsverbot auch weiterhin seine Gültigkeit behielt. Diese Richtung führte zu einem aus der Geschichte bekannten und als Ikonoklasmus bezeichneten Kampf gegen die Bilder und sogar zu deren Zerstörung. Im 8. Jahrhundert erlaubte das Zweite Nizäische Konzil die Bilderverehrung wieder, wobei unterstrichen wurde, dass dieser Kult nicht der Darstellung als solcher gilt, sondern der dargestellten Person. Das grundlegende Problem besteht darin, inwieweit sich manche bildliche Darstellungen